2019年10月11日

2019 第28節 : サガン鳥栖 VS FC東京

2019シーズン第28節、FC東京戦のレビューです。

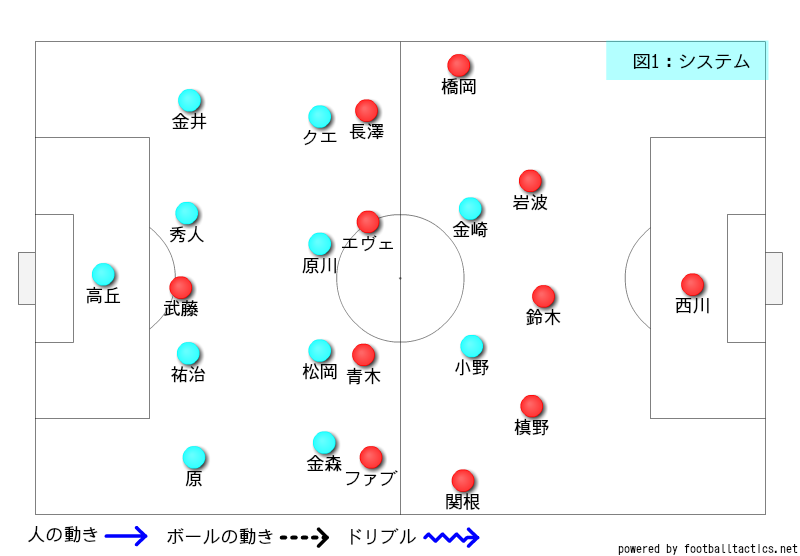

■ システム

特筆すべきは、ボランチにジョンス、右サイドハーフに福田が入ったところでしょうか。失点が収まる気配がないので、まずは試合を堅く進めていってスコアレスの状態を継続し、後半までスコアレスであれば、小野、金森、ヨンウなどの投入で勝負をかけるという意図だったかと察します。無論、小野、金森、ヨンウを投入しなくても良い展開になる方が望ましいのですが。

--------------

■試合

前半開始から目についたのは、ネガティブトランジション時(攻から守への切り替え時)やロングボールを跳ね返した後における、鳥栖の出足の鋭さ。東京のボールキープに対して、金崎、豊田がアグレッシブにボールに対してプレッシャーをかけ、長いボールを蹴らせるように仕向けていました。FC東京は、攻撃時に、まずは前線のディエゴに当ててポイントを作ってからという形を見せますが、豊田、金崎のプレッシャーが強いので、ディエゴに送るボールに乱れを生じさせ、さらにディエゴの動きに合わせて秀人がマンマーク気味に対応し、自由に前を向かせないようにしっかりと対応していたので、序盤は攻撃の形をほとんど作らせませんでした。

更に、今回は、ボランチにジョンスが入っていたので、ゴールキーパーからのディエゴに向かって蹴られるロングボールを、ジョンスが競れたというのは大きなポイントでした。中盤でのハイボールの競り合いを互角以上に跳ね返すことができたのはジョンスが入った大きなメリットです。ディエゴに足元に納められるとキープ力抜群で厄介なので、足元に納められる前に長いボールを蹴らせて、フィフティの状態で競り合うという仕組みは良かったですね。

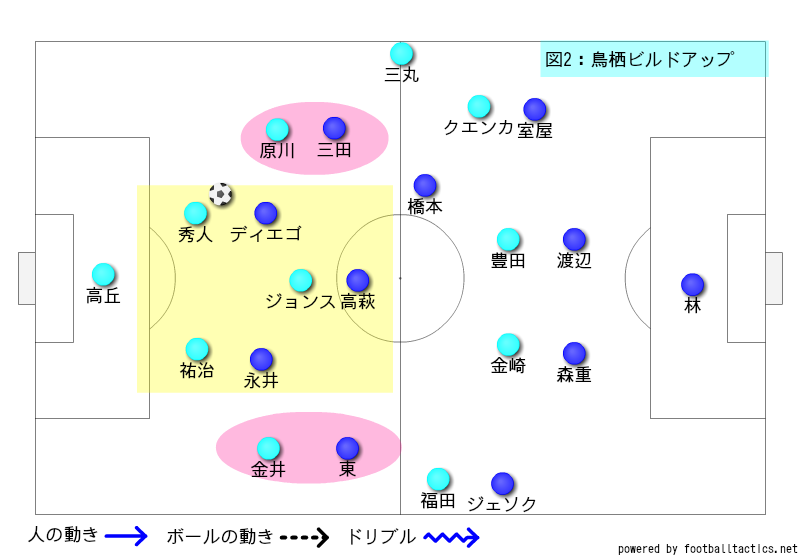

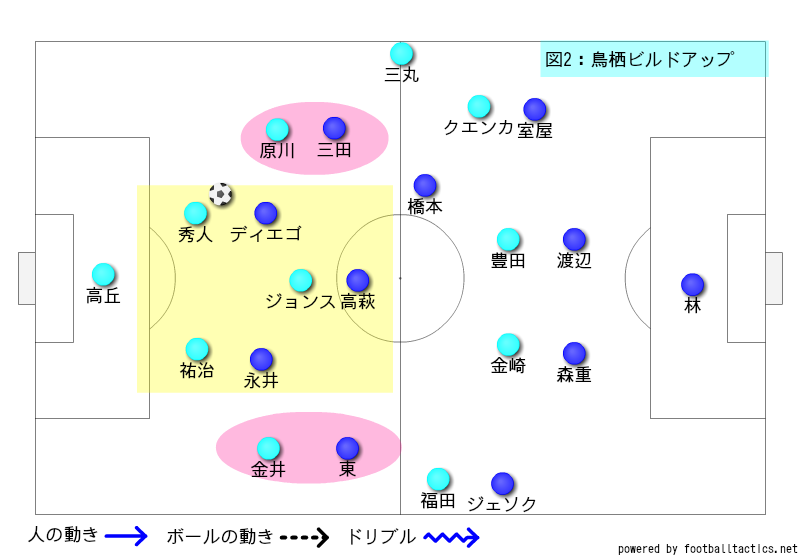

鳥栖もビルドアップからの攻撃を仕掛けようとしますが、東京もボール保持者に対して積極的にアプローチを仕掛けていました。鳥栖の2センターバックに対してツートップを当てて、センターバック間で顔を見せてくるジョンスに対してはボランチを1枚付けて中央のルートを封鎖。ツートップ脇のスペースに下りる原川に対してもサイドハーフを付けてゲームメイクさせないように仕向けました。4-4-2同士なので、わずかなポジションのずらし程度であればマッチアップが取りやすいという所はありますよね。そういうことで、秀人からのボールが、前線に向けた長いボールか、大外の三丸に向けた展開かという形に絞られてきます。

三丸に出されたボールからクエンカとの連係で崩したいところでしたが、クエンカに対するマークが厳しいこともあり、三丸は比較的早めにクロスボールを上げる選択をしていました。これがピンポイントで豊田に合えば得点のチャンスも生まれるのですが、今シーズンはなかなかこの浅い位置からのクロスがうまく合わず。豊田というブランドに対して相手も警戒心を強めますし、早めのクロスはしっかりと対応されてしまって、なかなかシュートチャンスは作れませんでした。

20分頃から、鳥栖の圧力も少しずつ弱まり、トランジションの応酬のような展開になったことから、少しずつ中盤にスペースができてきます。そのスペースを見つけるのはやはりディエゴは得意でありまして、前線に構えておくだけでなく、中盤に引いてパスを受けれる場所を見つけてボールをさばき、サイドに展開してからゴール前に顔を出すという形を模索しはじめました。それと同時に鳥栖の守備の強度を把握したのか、自らつぶれて永井を生かす形を作ったり、相手のプレッシングをそのままファウルとして受けるというシーンも見えました。

ビルドアップでは、橋本がやや下がって、豊田・金崎のプレッシングをまともに受ける森重と渡辺をフォローしつつ、サイドに大きく開いたオジェソクまでボールを展開する道筋を作るようになりました。ポジション取りがうまかったのは、鳥栖のSB、CB、SH、IHで作れる四角形の中に高萩、東、三田などが侵入して、鳥栖のサイドハーフが出ていきづらい状況を作ったこと。これによって、プレッシング強度が低くなった豊田と金崎の脇のスペースを東京の最終ラインが持ち上がった時に、鳥栖が4-4ブロックのまま「動けない」状況を作り出しました。これで、東京にとってはパスコースが複数見えるようになり、鳥栖は、パスの出元をつぶす守備からパスの出先にボールが入ってからプレッシングで囲むという、前半序盤の「自分たちが動いてスペースを支配する守備」から「相手が入れるボールの場所によってスペースを圧縮する守備」へと変化していきます。

そういう形になって活躍の場が増えるのはやはり福田でありまして、センターバックからボールが入ってくるぎりぎりの状況を見極め、ボールの動きに合わせてあっという間に相手との間を詰める守備を慣行していました。局面としては、見えるパスコースが2つある状況を守り切るには福田しかいなかったでしょう。逆に左サイドでは、クエンカはどちらかというとパスコースを遮りながら前に出ていく傾向にありまして、それを利用されて間を抜かれると三丸が出ていかざるを得ない状況を生み出されるのですが、東京は思いのほか、ビルドアップでクエンカの裏を使ってこなかったなという印象を受けました。

少しずつスペースはできてくるものの、最後の局面では全体を下げて人海戦術でゴール前に鍵をかける両チーム。前半はビッグチャンスを作ることもなく、スコアレスで終了。鳥栖は前半、試合を殺しに来た形でしたね。福田とジョンスが入ったのはそういう意図だったのでしょう。攻撃の場面であっても、祐治、秀人、ジョンスが3人後ろに残ってディエゴと永井を監視しており、金井もビルドアップには参画するものの中盤を追い越す動きがなかったので、前にかけるパワーを削った代わりに無失点という勲章を得たという感じでしょうか。

うまく行った前半だったのですが、与えたくなかった先制点を後半開始直後に奪われてしまいます。いつも言う言葉なのですが、やっぱり困ったときのセットプレイ。三田が蹴ったコーナーキックがインスイングでそのままゴールに。ストーンで立っていた豊田とマンマークで入ってきた祐治、秀人も交錯したでしょうか。高丘の対処も問題はあったでしょうが、あの位置にあのスピードで蹴ることのできた三田が素晴らしかったです。

ビハインドとなった鳥栖は、攻撃のスイッチをいれたいのですが、なかなか一気呵成にという状況をつくれません。ビルドアップから崩したいという意図は伝わってきて、金井を寄せて中央に原川(もしくはジョンス)を置いて3-1ビルドアップでベースを作りたいのですが、高萩が上手にポジションを上げてパスコースを制し、サイドに促すと三田と東が迫ってくるという守備組織に操られ、パス交換だけでボールを前進することがなかなかできません。前半と同様に、サイドから早い段階でクロスを入れるか、ファールをもらって起点を作るかという形で膠着してしまいます。

ボールを保持していても活路が見いだせない場合は、どうしても無理筋のボールが増えてくるわけでありまして、そうなってくると自ずとビルドアップでのパスミスも増えてくることになり、東京のカウンターの餌食となってしまいます。いくつか危ない場面はありましたが、東京も最後のところまでは決めきれず。ここ最近勝てていない理由はここにあるのだろうなというのを少しずつ匂わせては来ていました。

鳥栖は後半12分、右サイドにテコ入れをします。守備の場面では弁慶のように立ちふさがりますが、攻撃の場面になるとオジェソクに睨まれてしまって太刀打ちができなかった福田に代えてヨンウを投入。交代して直後、クエンカのキープから右サイドに展開後、金井が裏に抜ける動きで相手をひとり引き連れてヨンウに1対1の場面を提供し、ヨンウはわずかなスペースを活用してカットインからのシュートを1発。これで、いつものサガン鳥栖の「クエンカでキープしてヨンウが仕掛ける」の構図が整いました。

FC東京はこれを見てさらに守備への意識が強くなります。カウンターのシーンでは、3人~4人での攻めを徹底し、トランジション合戦にならないように後方には常に守備の人数不足が発生しないように待機させます。特にサイドバックは、ボール保持したタイミングでないと前に出てきてはいませんでした。鳥栖が早めに前線に送り込もうとするオープンな展開へのお付き合いはしないぞという意思ですよね。

鳥栖は、クエンカ、ヨンウが大外のポジションでボールを持てるため、彼らに対してアクションをかけるサイドバックが動くスペースを鳥栖はサイドバックが狙いだします。左右は非対称になっていて、三丸はクエンカよりもさらに大外の位置にポジションを取り、金井はハーフスペースの位置にポジションを取ります。サイドバックを意識した侵入を試みることによって、クエンカ、ヨンウの選択肢はもちろん、クエンカ、ヨンウをおとりとして、ビルドアップ出口のひとつ(ビルドアップのパスコースの選択肢のひとつ)を作り上げることにも寄与していました。

ヨンウが入ってからの攻撃は右サイドが中心。右サイドは原川が攻撃のタクトを握っており、ヨンウ、金井の2つのパスコースのうち、より状態の良い方へしっかりと配球していました。63分には外に幅を取るヨンウのひとつインサイドのハーフスペースに入った金井へ原川が絶妙なパス、金井のパスを受けた金崎のシュートは大きく枠をはずしましたが、ゴールエリア付近でシュートを打てるチャンスが徐々にできてきました。

ここで鳥栖は原川に代わって小野を投入。小野は原川とサイドを変えて、左サイドからのビルドアップを試みました。小野は東京のツートップの脇のスペースを主戦場とし、センターバックからのボールを引き出して、そこからはブロックの外側にポジションを取るクエンカ、三丸を活用したパスを繰り出します。小野を投入して直後、三丸からのクロスが連続で上がりましたが、決定的なチャンスとまでは至らず。

鳥栖はボランチにジョンスを入れていたため、ゲームメイクという観点では決してストロングではなく、小野の投入と同時に右サイドからの攻撃はやや停滞。ゲームメイカーの小野が左サイドに陣取るこの時間帯は、左サイド一辺倒の攻撃となっていました。久しぶりにヨンウが突破を試みる機会ができたのは76分でしたが、これも小野が中央までドリブルでボールを運んでから右サイドに展開して生まれたチャンス。鳥栖は完全に小野のゲームコントロールの下での戦いとなり、彼が1対1を誰にしかけさせるかという判断での攻撃となっていました。

左サイド一辺倒の攻撃でも得点が取れなかった鳥栖は、ゲームメイクに苦慮していた右サイドにテコ入れするべく、ジョンスに代えて金森を投入。

金森の配置が気になるところでしたが、祐治をトップの位置に上げてパワープレイをしかける準備として、そのセカンドボールを拾うフォロー役としてセカンドトップの位置にいれました。

パワープレイの効果がでたのは早速84分。ゴールキーパーからのキックを競った豊田のボールを祐治が拾ってゴール前へ。そこから右サイドに展開してからのヨンウのクロスを祐治がドンピシャヘッドでしたが林の正面。小野のゲームメイクプランから一転したパワープレイによる攻撃で早速チャンスを作ります。

同点ゴールはその直後。小野からの長いボールの配球を豊田が競って右サイドのヨンウへ。ヨンウが1対1を制してクロスを供給し、金崎が落としたこぼれ球を豊田が左足でねじ込みました。東京にとっては、パワープレイに対する準備が不足していた面は否めないかと。祐治が上がって鳥栖が5人を前線に並べ、小野が最終ラインに落ちてる状態で、長いボールを蹴るしかないシチュエーションであるのですが、東京の両サイドハーフが高い位置にポジションを取っており、小野がボールを蹴ってもリトリートが遅れたため、ヨンウがオジェソクと1対1となる状況を作ってしまいました。鳥栖にとっては願ってもない状況を作り出すことができ、しっかりとゴールを決めてくれました。

同点になってからはややオープンな展開での攻撃となりました。逆転ゴールのきっかけは、同じ過ちは繰り返さないとばかりに三田のコーナーキックのボールをしっかりとキャッチした高丘からの素早い展開。後半開始早々にやられてしまったリベンジを見せるかのごとく、しっかりとキャッチしてスプリントを始める金崎へ送り込みます。金崎は左サイドをあがるクエンカにパスを送り、クエンカがファウルを受けてフリーキックを獲得。このフリーキックからの攻撃が決勝点となりました。小野のフリーキックの前に、ポジショニングの話なのか、キックで狙う位置の確認なのかは分かりませんが、ベンチと綿密な話が行われていました。選手たちのみならず、ベンチもともに魂を込めた決勝ゴールでした。

■おわりに

鳥栖としては、ホームでの戦いにしては珍しく硬直状態を辞さずという選手配置でした。首位を走る東京相手に慎重になったのか、ここのところ失点してから追う展開という苦しい戦いが続いているので、まずは無失点を狙っての起用だったのでしょう。

その構想がちょっと崩れて先制点を奪われたものの、そこから追加点を与えなかったのが最後の逆転まで結びつきました。何回かチャンスのあったディエゴのシュートが決まっていたら、この試合は終わっていたでしょうが、なんとか耐えきりました。

鳥栖は現在確固たるレギュラーが11人そろっているという状態ではありません。攻撃の特徴のある選手、守備に特徴のある選手、それぞれのシチュエーションで輝ける選手をベンチの采配で工夫しながら勝ち点を拾いに行くサッカーをしています。

逆に言うと、ストロングポイントを持っている選手は多数いるので、ベンチの采配次第では、11人が固定化されているチームよりも、いろいろな戦い方を見ることができてある意味面白いサッカーをしているのかもしれません。

豊田、祐治、金崎の3トップでのパワープレイで同点ゴールを取りきれたのは一つのオプションとして今後も活用されるでしょう。このシチュエーションは負けている状況であることが想定され、あまり見たいシーンではありませんが(笑)

今節終わって、名古屋、仙台、湘南と1試合で逆転できる勝ち点差まで持ってくることができました。得失点差で不利のある鳥栖は、勝ち点によって上回る必要がありますので、1試合で逆転できるところに持ってこれたのは非常に大きいですね。次節は最下位のジュビロとの対戦。これから残留に向けた山場の試合があるでしょうが、おそらく最初の山場はこの試合じゃないでしょうか。次節は名古屋と仙台が戦って勝ち点を奪い合うので、鳥栖は勝てば無条件で降格圏内を脱出できます。山場の試合を勝って久しぶりの残留圏内にジャンプアップしたいですね。

■ Appendix < ざっくり用語解説 >

・ ビルドアップ

ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

・ トランジション

攻守の切り替え

・ ポジトラ

ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

・ ネガトラ

ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

・ ハーフスペース

4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

・ デュエル

相手との1対1のマッチアップ

・ ディフェンシブサード

フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

・ ミドルサード

フィールドを3分割したときの中央

・ アタッキングサード

フィールドを3分割したときの相手ゴール側

・ リトリート

自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

・ レイオフ

ポストプレイからの受け手が前を向けられる落としのパス

・ オーガナイズ

組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

・ 偽サイドバック

サイドバックがポジションを変えてセントラルハーフのような役割を演じる事

■ システム

特筆すべきは、ボランチにジョンス、右サイドハーフに福田が入ったところでしょうか。失点が収まる気配がないので、まずは試合を堅く進めていってスコアレスの状態を継続し、後半までスコアレスであれば、小野、金森、ヨンウなどの投入で勝負をかけるという意図だったかと察します。無論、小野、金森、ヨンウを投入しなくても良い展開になる方が望ましいのですが。

--------------

■試合

前半開始から目についたのは、ネガティブトランジション時(攻から守への切り替え時)やロングボールを跳ね返した後における、鳥栖の出足の鋭さ。東京のボールキープに対して、金崎、豊田がアグレッシブにボールに対してプレッシャーをかけ、長いボールを蹴らせるように仕向けていました。FC東京は、攻撃時に、まずは前線のディエゴに当ててポイントを作ってからという形を見せますが、豊田、金崎のプレッシャーが強いので、ディエゴに送るボールに乱れを生じさせ、さらにディエゴの動きに合わせて秀人がマンマーク気味に対応し、自由に前を向かせないようにしっかりと対応していたので、序盤は攻撃の形をほとんど作らせませんでした。

更に、今回は、ボランチにジョンスが入っていたので、ゴールキーパーからのディエゴに向かって蹴られるロングボールを、ジョンスが競れたというのは大きなポイントでした。中盤でのハイボールの競り合いを互角以上に跳ね返すことができたのはジョンスが入った大きなメリットです。ディエゴに足元に納められるとキープ力抜群で厄介なので、足元に納められる前に長いボールを蹴らせて、フィフティの状態で競り合うという仕組みは良かったですね。

鳥栖もビルドアップからの攻撃を仕掛けようとしますが、東京もボール保持者に対して積極的にアプローチを仕掛けていました。鳥栖の2センターバックに対してツートップを当てて、センターバック間で顔を見せてくるジョンスに対してはボランチを1枚付けて中央のルートを封鎖。ツートップ脇のスペースに下りる原川に対してもサイドハーフを付けてゲームメイクさせないように仕向けました。4-4-2同士なので、わずかなポジションのずらし程度であればマッチアップが取りやすいという所はありますよね。そういうことで、秀人からのボールが、前線に向けた長いボールか、大外の三丸に向けた展開かという形に絞られてきます。

三丸に出されたボールからクエンカとの連係で崩したいところでしたが、クエンカに対するマークが厳しいこともあり、三丸は比較的早めにクロスボールを上げる選択をしていました。これがピンポイントで豊田に合えば得点のチャンスも生まれるのですが、今シーズンはなかなかこの浅い位置からのクロスがうまく合わず。豊田というブランドに対して相手も警戒心を強めますし、早めのクロスはしっかりと対応されてしまって、なかなかシュートチャンスは作れませんでした。

20分頃から、鳥栖の圧力も少しずつ弱まり、トランジションの応酬のような展開になったことから、少しずつ中盤にスペースができてきます。そのスペースを見つけるのはやはりディエゴは得意でありまして、前線に構えておくだけでなく、中盤に引いてパスを受けれる場所を見つけてボールをさばき、サイドに展開してからゴール前に顔を出すという形を模索しはじめました。それと同時に鳥栖の守備の強度を把握したのか、自らつぶれて永井を生かす形を作ったり、相手のプレッシングをそのままファウルとして受けるというシーンも見えました。

ビルドアップでは、橋本がやや下がって、豊田・金崎のプレッシングをまともに受ける森重と渡辺をフォローしつつ、サイドに大きく開いたオジェソクまでボールを展開する道筋を作るようになりました。ポジション取りがうまかったのは、鳥栖のSB、CB、SH、IHで作れる四角形の中に高萩、東、三田などが侵入して、鳥栖のサイドハーフが出ていきづらい状況を作ったこと。これによって、プレッシング強度が低くなった豊田と金崎の脇のスペースを東京の最終ラインが持ち上がった時に、鳥栖が4-4ブロックのまま「動けない」状況を作り出しました。これで、東京にとってはパスコースが複数見えるようになり、鳥栖は、パスの出元をつぶす守備からパスの出先にボールが入ってからプレッシングで囲むという、前半序盤の「自分たちが動いてスペースを支配する守備」から「相手が入れるボールの場所によってスペースを圧縮する守備」へと変化していきます。

そういう形になって活躍の場が増えるのはやはり福田でありまして、センターバックからボールが入ってくるぎりぎりの状況を見極め、ボールの動きに合わせてあっという間に相手との間を詰める守備を慣行していました。局面としては、見えるパスコースが2つある状況を守り切るには福田しかいなかったでしょう。逆に左サイドでは、クエンカはどちらかというとパスコースを遮りながら前に出ていく傾向にありまして、それを利用されて間を抜かれると三丸が出ていかざるを得ない状況を生み出されるのですが、東京は思いのほか、ビルドアップでクエンカの裏を使ってこなかったなという印象を受けました。

少しずつスペースはできてくるものの、最後の局面では全体を下げて人海戦術でゴール前に鍵をかける両チーム。前半はビッグチャンスを作ることもなく、スコアレスで終了。鳥栖は前半、試合を殺しに来た形でしたね。福田とジョンスが入ったのはそういう意図だったのでしょう。攻撃の場面であっても、祐治、秀人、ジョンスが3人後ろに残ってディエゴと永井を監視しており、金井もビルドアップには参画するものの中盤を追い越す動きがなかったので、前にかけるパワーを削った代わりに無失点という勲章を得たという感じでしょうか。

うまく行った前半だったのですが、与えたくなかった先制点を後半開始直後に奪われてしまいます。いつも言う言葉なのですが、やっぱり困ったときのセットプレイ。三田が蹴ったコーナーキックがインスイングでそのままゴールに。ストーンで立っていた豊田とマンマークで入ってきた祐治、秀人も交錯したでしょうか。高丘の対処も問題はあったでしょうが、あの位置にあのスピードで蹴ることのできた三田が素晴らしかったです。

ビハインドとなった鳥栖は、攻撃のスイッチをいれたいのですが、なかなか一気呵成にという状況をつくれません。ビルドアップから崩したいという意図は伝わってきて、金井を寄せて中央に原川(もしくはジョンス)を置いて3-1ビルドアップでベースを作りたいのですが、高萩が上手にポジションを上げてパスコースを制し、サイドに促すと三田と東が迫ってくるという守備組織に操られ、パス交換だけでボールを前進することがなかなかできません。前半と同様に、サイドから早い段階でクロスを入れるか、ファールをもらって起点を作るかという形で膠着してしまいます。

ボールを保持していても活路が見いだせない場合は、どうしても無理筋のボールが増えてくるわけでありまして、そうなってくると自ずとビルドアップでのパスミスも増えてくることになり、東京のカウンターの餌食となってしまいます。いくつか危ない場面はありましたが、東京も最後のところまでは決めきれず。ここ最近勝てていない理由はここにあるのだろうなというのを少しずつ匂わせては来ていました。

鳥栖は後半12分、右サイドにテコ入れをします。守備の場面では弁慶のように立ちふさがりますが、攻撃の場面になるとオジェソクに睨まれてしまって太刀打ちができなかった福田に代えてヨンウを投入。交代して直後、クエンカのキープから右サイドに展開後、金井が裏に抜ける動きで相手をひとり引き連れてヨンウに1対1の場面を提供し、ヨンウはわずかなスペースを活用してカットインからのシュートを1発。これで、いつものサガン鳥栖の「クエンカでキープしてヨンウが仕掛ける」の構図が整いました。

FC東京はこれを見てさらに守備への意識が強くなります。カウンターのシーンでは、3人~4人での攻めを徹底し、トランジション合戦にならないように後方には常に守備の人数不足が発生しないように待機させます。特にサイドバックは、ボール保持したタイミングでないと前に出てきてはいませんでした。鳥栖が早めに前線に送り込もうとするオープンな展開へのお付き合いはしないぞという意思ですよね。

鳥栖は、クエンカ、ヨンウが大外のポジションでボールを持てるため、彼らに対してアクションをかけるサイドバックが動くスペースを鳥栖はサイドバックが狙いだします。左右は非対称になっていて、三丸はクエンカよりもさらに大外の位置にポジションを取り、金井はハーフスペースの位置にポジションを取ります。サイドバックを意識した侵入を試みることによって、クエンカ、ヨンウの選択肢はもちろん、クエンカ、ヨンウをおとりとして、ビルドアップ出口のひとつ(ビルドアップのパスコースの選択肢のひとつ)を作り上げることにも寄与していました。

ヨンウが入ってからの攻撃は右サイドが中心。右サイドは原川が攻撃のタクトを握っており、ヨンウ、金井の2つのパスコースのうち、より状態の良い方へしっかりと配球していました。63分には外に幅を取るヨンウのひとつインサイドのハーフスペースに入った金井へ原川が絶妙なパス、金井のパスを受けた金崎のシュートは大きく枠をはずしましたが、ゴールエリア付近でシュートを打てるチャンスが徐々にできてきました。

ここで鳥栖は原川に代わって小野を投入。小野は原川とサイドを変えて、左サイドからのビルドアップを試みました。小野は東京のツートップの脇のスペースを主戦場とし、センターバックからのボールを引き出して、そこからはブロックの外側にポジションを取るクエンカ、三丸を活用したパスを繰り出します。小野を投入して直後、三丸からのクロスが連続で上がりましたが、決定的なチャンスとまでは至らず。

鳥栖はボランチにジョンスを入れていたため、ゲームメイクという観点では決してストロングではなく、小野の投入と同時に右サイドからの攻撃はやや停滞。ゲームメイカーの小野が左サイドに陣取るこの時間帯は、左サイド一辺倒の攻撃となっていました。久しぶりにヨンウが突破を試みる機会ができたのは76分でしたが、これも小野が中央までドリブルでボールを運んでから右サイドに展開して生まれたチャンス。鳥栖は完全に小野のゲームコントロールの下での戦いとなり、彼が1対1を誰にしかけさせるかという判断での攻撃となっていました。

左サイド一辺倒の攻撃でも得点が取れなかった鳥栖は、ゲームメイクに苦慮していた右サイドにテコ入れするべく、ジョンスに代えて金森を投入。

金森の配置が気になるところでしたが、祐治をトップの位置に上げてパワープレイをしかける準備として、そのセカンドボールを拾うフォロー役としてセカンドトップの位置にいれました。

パワープレイの効果がでたのは早速84分。ゴールキーパーからのキックを競った豊田のボールを祐治が拾ってゴール前へ。そこから右サイドに展開してからのヨンウのクロスを祐治がドンピシャヘッドでしたが林の正面。小野のゲームメイクプランから一転したパワープレイによる攻撃で早速チャンスを作ります。

同点ゴールはその直後。小野からの長いボールの配球を豊田が競って右サイドのヨンウへ。ヨンウが1対1を制してクロスを供給し、金崎が落としたこぼれ球を豊田が左足でねじ込みました。東京にとっては、パワープレイに対する準備が不足していた面は否めないかと。祐治が上がって鳥栖が5人を前線に並べ、小野が最終ラインに落ちてる状態で、長いボールを蹴るしかないシチュエーションであるのですが、東京の両サイドハーフが高い位置にポジションを取っており、小野がボールを蹴ってもリトリートが遅れたため、ヨンウがオジェソクと1対1となる状況を作ってしまいました。鳥栖にとっては願ってもない状況を作り出すことができ、しっかりとゴールを決めてくれました。

同点になってからはややオープンな展開での攻撃となりました。逆転ゴールのきっかけは、同じ過ちは繰り返さないとばかりに三田のコーナーキックのボールをしっかりとキャッチした高丘からの素早い展開。後半開始早々にやられてしまったリベンジを見せるかのごとく、しっかりとキャッチしてスプリントを始める金崎へ送り込みます。金崎は左サイドをあがるクエンカにパスを送り、クエンカがファウルを受けてフリーキックを獲得。このフリーキックからの攻撃が決勝点となりました。小野のフリーキックの前に、ポジショニングの話なのか、キックで狙う位置の確認なのかは分かりませんが、ベンチと綿密な話が行われていました。選手たちのみならず、ベンチもともに魂を込めた決勝ゴールでした。

■おわりに

鳥栖としては、ホームでの戦いにしては珍しく硬直状態を辞さずという選手配置でした。首位を走る東京相手に慎重になったのか、ここのところ失点してから追う展開という苦しい戦いが続いているので、まずは無失点を狙っての起用だったのでしょう。

その構想がちょっと崩れて先制点を奪われたものの、そこから追加点を与えなかったのが最後の逆転まで結びつきました。何回かチャンスのあったディエゴのシュートが決まっていたら、この試合は終わっていたでしょうが、なんとか耐えきりました。

鳥栖は現在確固たるレギュラーが11人そろっているという状態ではありません。攻撃の特徴のある選手、守備に特徴のある選手、それぞれのシチュエーションで輝ける選手をベンチの采配で工夫しながら勝ち点を拾いに行くサッカーをしています。

逆に言うと、ストロングポイントを持っている選手は多数いるので、ベンチの采配次第では、11人が固定化されているチームよりも、いろいろな戦い方を見ることができてある意味面白いサッカーをしているのかもしれません。

豊田、祐治、金崎の3トップでのパワープレイで同点ゴールを取りきれたのは一つのオプションとして今後も活用されるでしょう。このシチュエーションは負けている状況であることが想定され、あまり見たいシーンではありませんが(笑)

今節終わって、名古屋、仙台、湘南と1試合で逆転できる勝ち点差まで持ってくることができました。得失点差で不利のある鳥栖は、勝ち点によって上回る必要がありますので、1試合で逆転できるところに持ってこれたのは非常に大きいですね。次節は最下位のジュビロとの対戦。これから残留に向けた山場の試合があるでしょうが、おそらく最初の山場はこの試合じゃないでしょうか。次節は名古屋と仙台が戦って勝ち点を奪い合うので、鳥栖は勝てば無条件で降格圏内を脱出できます。山場の試合を勝って久しぶりの残留圏内にジャンプアップしたいですね。

■ Appendix < ざっくり用語解説 >

・ ビルドアップ

ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

・ トランジション

攻守の切り替え

・ ポジトラ

ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

・ ネガトラ

ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

・ ハーフスペース

4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

・ デュエル

相手との1対1のマッチアップ

・ ディフェンシブサード

フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

・ ミドルサード

フィールドを3分割したときの中央

・ アタッキングサード

フィールドを3分割したときの相手ゴール側

・ リトリート

自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

・ レイオフ

ポストプレイからの受け手が前を向けられる落としのパス

・ オーガナイズ

組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

・ 偽サイドバック

サイドバックがポジションを変えてセントラルハーフのような役割を演じる事

Posted by オオタニ at

18:24

│Match Impression (2019)

2019年10月04日

2019 第27節 : サガン鳥栖 VS 浦和レッズ

2019シーズン第27節、浦和レッズ戦のレビューです。

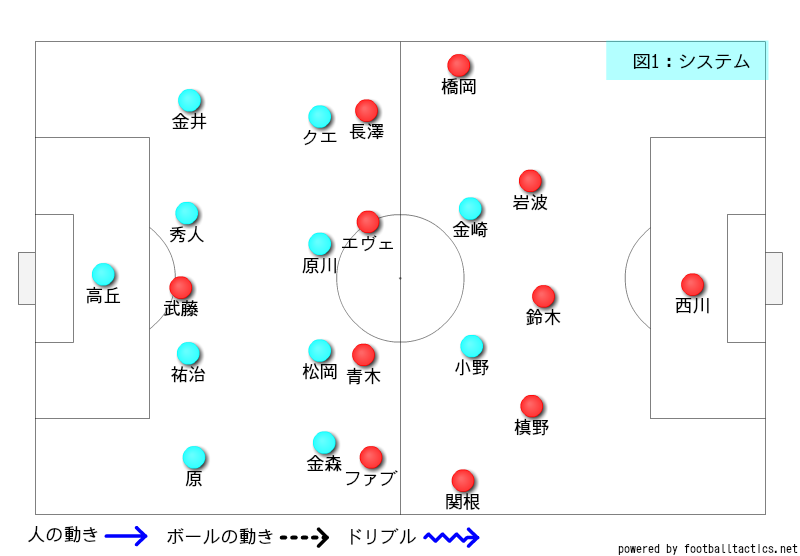

■ システム

--------------

■試合

序盤にチャンスをつかんだのはサガン鳥栖。

互いにボールを持ったらすぐに前へと向かう目まぐるしいトランジションの中で、鳥栖がカウンターのねらい目としたのが橋岡の裏のスペース。クエンカや小野がボールをもって前進し、センターバックやウイングを中央に引き寄せた状態で金崎や金森がその裏のスペースを狙うという、ひとつの形として整備されたものでした。特に2分のシーンは金森からのマイナスのクロスが中央にぴったりとあったので決めてほしかったところ。HONDAの選手は決めたのに…なんて余計な事も思ったりしちゃったりして(広川太一郎風)

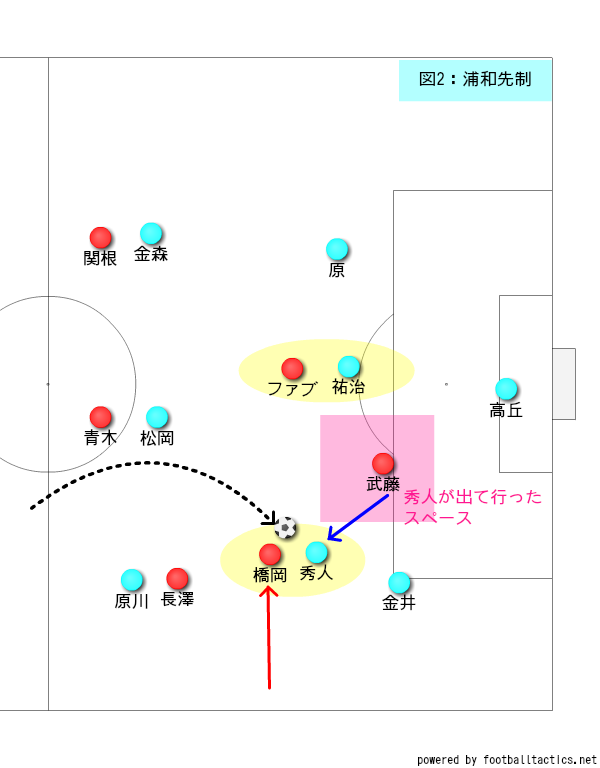

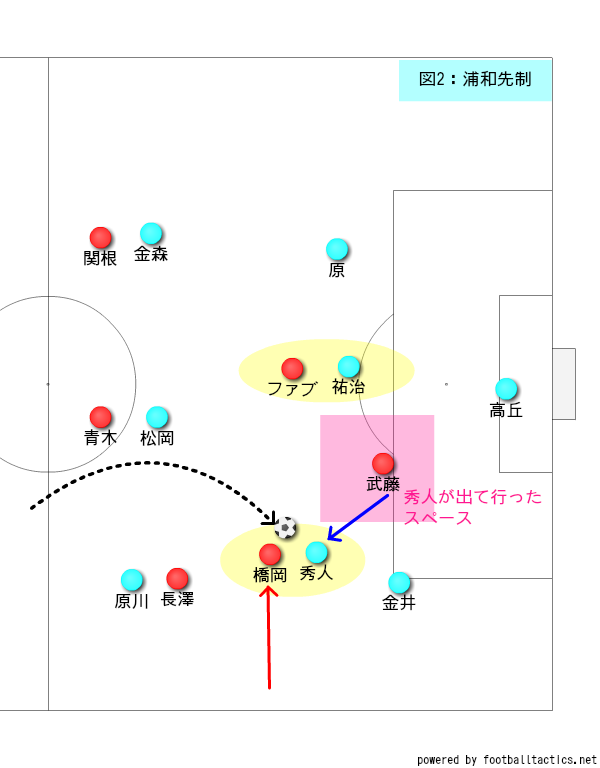

早いトランジション合戦は続き、この結果、鳥栖は決して高さに強い選手がピッチ内にいるわけでもないにも関わらず、ロングボール合戦にお付き合いしてしまいます。浦和に喫した先制点も、西川からの長いボールに対する対処の誤りから発生した武藤のゴールでした。おそらく、トレーニング通りの動きかとは思いますが、橋岡が中央に絞ってロングボールを競ることによってマークのずらしを狙い、対して鳥栖は、西川からの長いボールに対して秀人が競りに出てきます。これで、サイドから出てきた橋岡、中央から出てきた秀人という形でマッチアップのずれが生じ、このマッチアップのずれによって生まれた中央のスペースを鳥栖は埋めることができず、また、秀人、祐治と空中戦で2連敗を喫してしまったことにより、先制点を浴びてしまう事となりました。

仙台戦でも、最終ラインからひとり出て行った時のフォローの問題で失点しましたが、今節も最終ラインからセンターバックがロングボールに競り合いに出て行ったときのスペースのケアの問題で失点してしまいました。これは、選手が代わってもその状況が生み出されているので、チームとしての約束事を明確にする必要があるでしょう。トレーニングを見ているわけではないので多くは触れられないのですが、チームとして、最終ラインに生じたスペースをどう取り扱うのかという意思統一、そこが洗練されていないために、一向に失点が減らない状況を生み出しています。金井個人の判断としては、オフサイドをとりにいくというものでしたが、原はその意図を感じることはできませんでした。この続きは「最終ライン」の項で。

先制された鳥栖は、ビハインドという、やる事がわかりやすい状況になったため、得点に向けてサイドバックが徐々に高い位置を取るようになります。鳥栖が活用を狙ったのは、ウイングバックの裏のスペース。鳥栖のサイドハーフの動きによって浦和のウイングバックを引き出し、そのスペースを作り出す動きを見せていました。スペースを狙う選手は、その時々によって変わり、カウンター気味の時はフォワード、ビルドアップからの流れではサイドバックという形が多かったです。

先制した浦和は無理することなく、ボールをつなぎながら詰まったら長いボールを蹴って回避する形。最終ライン3名は保持したまま、そこに青木やエヴェルトンを下げることによって5名でボール保持を試みます。ボールを奪いたい鳥栖は、そこにクエンカ、金森も上がってきて4-2-4の形でプレッシャーをかけますが、浦和は、鳥栖が中盤を2枚として広くなったスペースに対してファブリシオや武藤が下りてきて受けられれば縦に当て、パスコースがなかったら躊躇せずにロングボールでプレッシングを回避します。

松岡と原川が2人でファブリシオ、武藤、長澤を見なければならないのはちょっときつかったですね。金崎と小野のプレッシングが連動していないため、原川と松岡の脇のエリアへのパスコースが空いていたので、そこを通されてしまうケースは多々ありました。

また、ロングボールは最終ラインからサイドに向けて角度をつけたボールが多く見られました。鳥栖がカウンターを狙っているのは分かっていたので、中央ではじき返されてそのままキープされてサイドに展開されるというリスクの回避と、鳥栖のサイドの選手を下げさせる(上げさせない)ためという目的が考えられます。無論、ボールサイドに寄ってくる鳥栖のブロックに揺さぶりをかけるという目的も。

鳥栖はビハインドの心境からか、早くボールを奪いたいという気持ちが強く出すぎて、前から行きたい前線と長いボールのケアをしたい最終ラインとの間が、前半でありながら早くもオープンになってきていました。その状態で中央に陣取っていたファブリシオや武藤にボールが入っていたため、ファールで止めるしかないような状況となっていました。攻撃は良い守備からと言いますが、前から行っても効率的に網にかけれず、プレスを抜けられてからはファールで止めるしかないので、前半開始早々で見せた良い位置で奪ってからのカウンター攻撃につなげることができていませんでした。ここも一つのゲーム運びの部分ですよね。失点したら焦ってボールを奪いに行かなければならないというルールはないのですから、まずは、チームとして準備してきた事の再確認と、試合が進んでからの修正ポイントの相互理解ですね。言葉では簡単でもなかなか実践は難しいのですが、組織スポーツである以上は、ひとりひとりが理解していくしかありません。

徐々に浦和がボールを支配していくのですが、その浦和もパスの精度という点では、盤石ではなく、時折ミスも発生します。そのミスが発生したときにカウンターにつなげたい鳥栖なのですが、カウンターの起点を金崎においており、金崎にボールを預けてからサイドへの展開という目論見だったのでしょうが、金崎一人に対して鈴木、槙野、岩波という屈強の守備陣がついていたため、なかなかボールキープすることができませんでした。サイドに逃げると金森とクエンカのスペースを消すことになるので、もしかしたら中央での起点はチームオーダーなのかもしれませんが、なかなか自由にボールをコントロールさせてもらえませんでした。

浦和の出足の鋭さと、ロングボールに対する競り合いの弱さから、なかなか効果的な攻撃につながらない鳥栖は、セットプレイの流れから浦和に追加点を許してしまいます。こぼれ球を前線に送ろうとして原川が蹴ったボールが、金崎にも金森にも届かないところに飛んでしまったことにより、浦和に拾われてしまったのですが、この状況で鳥栖は攻撃に出ようとしたために2列目(クエンカ、原川、松岡、金森)が最終ラインの前に誰もいないという状況になってしまっていました。攻守の切り替えの中で、フォーメーションがバラバラになっていたところを浦和に拾われてしまったことにより、スピードにのってドリブルで運んでくる鈴木に対するフィルターがかからずに最終ラインの秀人が出ていかざるを得ない状況になりました。

鳥栖は、カウンターの起点を中央の金崎においていたことにより、原川はそこを目指して蹴ったのですが、浦和が長いボールを蹴るときに、そのリスクを排除するためにサイドに送り込んでいたのとは対照的でした。中央からのカウンターは、相手のゴール前に迫るためには最短経路ではあるのですが、そこでつぶされるとカウンターのカウンターで逆にあっという間にゴール前に迫られてしまうというリスクがあります。今回はそのリスクが顕在化する形の結果となってしまいました。

浦和のボールの取り方からゴールまで一連の、原川に対して自由を与えないようにプレッシャーをかけた岩波、ボールをカットして前進を張った鈴木、ワンタッチではたいた長澤(その後自分でゴールを決めました)、この辺りの動きは非常にスピーディでしたし、トランジションによって隊列が乱れていた鳥栖は、なすすべもなくビューティフルゴールを見守る羽目となってしまいました。

後半に入って鳥栖は豊田、ヨンウを投入。前線からのプレッシングも、豊田、金崎、クエンカを浦和の3センターバックにあて、ウイングバックに対してもサイドバックが列を上げてプレッシャーをかけるようになり、より前からのプレッシングを強めます。

攻撃の配置では、ビルドアップにおいて、原川と小野を並列に置き、浦和のトップ+2セカンドトップの3人のプレッシングに対して、鳥栖は2センター+2ボランチで対処します。ボランチのどちらかがセンターバックまで出てきたら、その背後でボールを受けとる形を狙います。

これに加えて、前半と異なり、浦和の5-3-2プレッシングでできるセントラルハーフの脇のスペースを鳥栖が効果的に利用しだしたのも大きいと思います。小野や原川のみならず、原や金井がビルドアップのサポートでやや中央に絞る動きを見せて、定石通りに、5-3-2プレッシングででてくる相手のセントラルハーフ回りの脇のスペースをしっかりと利用するようになってきました。ここにボールが入ってくることによって、浦和はウイングを上げるか、セカンドトップを下げるか、ボランチを寄せるか、守備を動かさざるを得ないことになります。

浦和はビルドアップ封鎖の為に、小野、原川に対して、青木やエヴェルトンが前に出てプレッシャーをかけたかったでしょうが、背後から顔を出してくる豊田と金崎が厄介で、自分たちが出ていくとそこに彼らが入ってくるのが分かっているので、なかなか前に行けませんでした。そうなると、プレッシングが甘い状況下では小野と原川が中盤を制することになり、さらにサイドバックの位置から金井、原が中央に絞ってくるので浦和全体を中央に寄せることになり、サイドのヨンウやクエンカへの展開のルートができることになります。

また、豊田が中央に陣取ることによって、ここも鈴木をピン留めすることに成功します。サイドと中央が固定化されたので、ハーフスペースから自由に動き出す金崎が生きてきます。豊田と鈴木がマッチアップすることによってそこがオフサイドラインとなり、背後を取る動きでストッパーの槙野や岩波を動かすことを狙います。そこでできたスペースをクエンカやヨンウがカットインで利用したり、パンゾーロールで上がってきた原や金井が利用したりですね。

更に、鳥栖は左右のマッチアップを明確にします。関根にクエンカ、橋岡にアンヨンウという形を作り、個人突破によるクロスもしくはハーフスペースに入ってくるサイドバックを活用した崩しを狙います。そこに両サイドバックが入ってくると、浦和の最終ライン5人に対して鳥栖は6人を並べることになり、浦和にボランチもしくはセカンドトップを下げざるを得ない形を求めます。2点ビハインドというのはありますが、かなり攻撃に人数をかけるシフトを組んでいました。特にヨンウのマッチアップはかなり功を奏して左足でボールをさらしながら、縦への突破からのクロス、カットインからのクロスを何度も試みていましたが、まずまずの勝率だったのではないでしょうか。3点目も彼の個人の突破からのクロスでしたしね。

金崎は比較的フリーに動いていましたが、主な役割としては、3センターの両サイドの選手の背後を狙った飛び出しと、その前でボールを受ける事。オフザボールにおける味方を生かすための献身的な動きは非常に素晴らしく、何度も何度も上下動する動きで、浦和の最終ラインに揺さぶりをかけていました。自分がボールを受けてから、味方との連係が取れない時に、強引な突破が第一の選択肢となって、しばしばもったいない形でボールロストしてしまうのですが、その強引さも彼の魅力と言えばそうなので、修正ポイントであるかどうかはわかりません。

後半にボールが循環し、サイドの局面で個人でのボール保持で優位に立とうとする鳥栖に対し、浦和は前線からの5-3-2プレッシングから、やや撤退気味の5-4-1ブロックに徐々にシフトしていきます。セカンドトップを両サイドに下げ(ファブリシオは前半からこの前への動きと左サイドハーフへ下がる動きは常に意識していました)、鳥栖が使えるスペースそのものを圧縮にかかります。両サイドを下げることによって、ヨンウやクエンカが保持するところで突破される前に食い止めたいというところもあったのでしょう。

ただし、セカンドトップをワイドに下げる事によって、前に残る選手が武藤ひとりとなり、浦和はボールを奪っても前線にボールを送り込む際の選択肢が武藤に限られてしまいます。鳥栖は両センターバックが残っているため、武藤が秀人と祐治を相手にしなければなりません。このマッチアップならば、ハイボールの競り合いにおいても、足元へのパスにおいても、鳥栖が起点をつぶすことができるため、浦和は引いて守って蹴って取られての望ましくないサイクルを生み出してしまう事になります。この状況を見て、大槻監督も手を打ちまして、守備強化のために柴戸を入れました。前にプレッシングに出ていくパワーと、最終ラインのフォローというサポート。そのあたりが期待されたのでしょう。

困ったときのセットプレイと言いますが、反撃ののろしとなる1得点目は原川の素晴らしいフリーキック、同点ゴールはコーナーキックからの得点でした。鳥栖が押し込む展開となり、徐々に相手陣地でのセットプレイやコーナーキックが取れたからこそのセットプレイであり、それを着実に得点に結びつけたのは非常によかったですね。

そして、3点目のゴールは、出足の止まった浦和のつなぎを高い位置でカットして、カウンターに備えて右サイドに張っていたヨンウに渡し、ヨンウがマッチアップを制してマイナスのクロスを送ったところで勝負ありでした。前半も同じようなシーンはありましたが、クエンカはゴール前への侵入が徐々にチームにマッチしてきた感があります。パスの出し手と受け手の息がここにきてようやく合いだしてきました。

ただ、残念ながら最後は試合運びのところで失敗しました。ビハインドの状態では、ボールを奪って全体が押しあがるのが早いので、前で詰まっても後ろからフォローするメンバーがいたために、単純なボールロストなくボールをつなぐことができましたが、リードしてしまった事によって、最終ラインと中盤の押し上げがなくなり、前線が孤立して無理に裏に抜けようとする動きや、無理に裏に出そうとするパスによるボールロストが多くなりました。

蹴るならば大きく蹴って整える、つなぐならば全体をコンパクトにして人数不足が発生しないようにしてつなぐ、やりたいことに伴ったポジションを取れてないので、簡単に浦和にボールを渡して、ゴール前にボールを送られる機会が増えてきました。浦和が鳥栖のゴール前にボールを送る機会が多くなるという事は、それだけ事故の発生確率も多くなるという事です。

確率が上がった中で不用意に押してしまう状況を見逃してもらえず、ある意味いつ発生してもおかしくないPKが、タイムアップ前に起きてしまったという事だったのでしょう。金井は攻撃力にストロングポイントがあり、守備力にウィークポイントがあるというところのウィークポイントがでてしまった形となりました。

PKを取られるきっかけとなったの一つのプレイが気になりまして、ゴール前にボールを送られる直前のプレイで、金崎がボールを奪ったのですが、その奪ったシーンで、トラップなのか、クエンカへのパスなのか、自ら抜けようとしたのか、彼なりに何かを狙っていたのでしょうが、中途半端な対応になってしまって、浦和の選手にボールを渡してしてしまい、そのままPKを取られてしまうクロスを上げられてしまいました。

これは、金崎の問題ではなく、アディショナルタイムに入ってからの時間を通じて、チームとしてのやるべきことが統一してなかったことによって発生してしまった事とも言えます。辛辣な言い方ですが、勝てないチームだから負けている時の戦い方は洗練されているけど、勝っているときの戦い方は未熟であるということなのかもしれません。勝てないチームだから勝ち方を知らないのでしょう。

しかし、これを乗り越えるためには何とかして勝つしかありません。勝つためには泥臭さも必要ですし、相手から嫌がられることも必要です。なりふり構わないくらいでないと継続した勝利は得られないでしょう。

相手の陣地深くで時間を使う事は忌み嫌われることもありますが、相手から嫌われるということは、効果があることの裏返しでもあります。

上位をうかがっていたころのサガン鳥栖は、リードすると5バック化してただひたすらに守り切るという戦術をとりました。チームとしてそうすることを全体が理解しているからこそ、効果が出ます。次はこうするだろうなと言うことがサポーターも認識出来るのも、雰囲気作りの意味では大きいですよね。

いずれにしても、リードしてからのアディショナルタイムの戦い方の統一ですよね。安全に、大事に行こうとするばかりに、逆にそれがリスクとなってしまうこともあります。

■最終ライン

今シーズンの失点が多いのは、単純に最終ラインにかける人数の違いというのはあります。サイドハーフの下げ方、ボランチの下げ方、前線からのプレッシングを突破され、アタッキングサードに侵入されたときの第二の網をどのように張り巡らせるのか。

単純に網を張り巡らせる人数をどこに多くかけるのかという所を変えるだけでも守備の様相は大きく変わりまして、最終ラインに空けてしまうスペースを消すためのひとつの解決策としては、人海戦術で最終ラインに5名並べるという選択。マッシモさんの場合はこの守り方でしたよね。サイドハーフの福田が上下をコントロールしてサイドに下がることによって、サイドバックが中央に絞ることになり、中央にスペースができたとしても、それをケアするまでの時間が短縮できます。時にはボランチの義希まで下がって6人が並ぶこともありました。

ただし、このように人を下げてしまうと、攻撃に手数がかけられないというジレンマもセットでついてきていたので、ミョンヒさんに代わってからは、福田の位置が高くなって得点が取れだしたというのもあります。チームとして何を大事にするかという所ではあるのですが、現在の鳥栖は、決して疎かにしてはならないエリアに対する守備が疎かになっていることが、失点につながっていることは間違いないです。改善の余地は多分にあります。

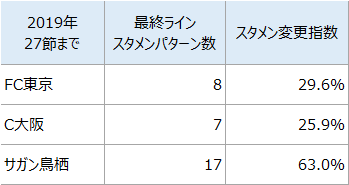

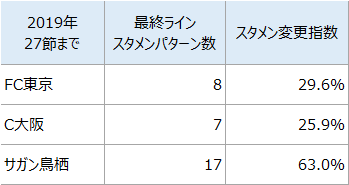

チームとしての守り方、スペースの埋め方が洗練されていないのは、最終ラインの熟成度にも大きくかかわるのですが、本年度の鳥栖で要因の一つだと思われるのが、単純にレギュラーが固定していない事です。百聞は一見に如かずということで、ひとつデータを。

現在首位を走るFC東京、リーグ最少失点のC大阪、共に最終ラインはレギュラーがほぼ固定化しております。失点が多いから最終ラインのメンバーを入れ替えるのか、最終ラインのメンバーを入れ替えるから失点が増えるのか、卵と鶏の問題みたいで何とも言えませんが、少なくとも、同じメンバーで戦わないと、選手間の相互理解(意思疎通)が高めあえないところはあります。試合を重ねることによって、最終ラインのメンバーが動きのクセや状況に応じた対応というのを把握していくというのはありますので、早期のレギュラー固定化というのは喫緊の課題ですよね。

最終ラインのみならず、中盤の選手でも前線の選手でも同じことが言えて、前半に金森が良い動きを見せていましたが、なかなかボールは配球されず、ヨンウに代わって彼が仕事のできやすいボールの配球ができるようになりました。中盤の配置が異なったというのもありますが、金森のセンスと個人技、ヨンウのセンスと個人技、それぞれ遜色のない二人だと思いますが、それをどう生かすかというところはチームに長くいるヨンウの方が周りが理解しているという事でしょう。それを補うのが組織であり、戦術でもあるのですが、最後の動きのところはやはり個人のクセと傾向はあるので、相互理解するためには試合で培うしかないですよね。

■おわりに

原川がゴールを決めてから、クエンカが逆転ゴールを決めるまでのスタジアムの雰囲気は素晴らしかったですね。あの雰囲気は間違いなく浦和の選手たちの心理的なプレッシャーにもなったでしょうし、鳥栖の選手たちの後押しになったでしょう。メインスタンドから自然と、テンポにしてAllegretto(♪ =108 くらい?)の手拍子が生まれました。メインスタンドの拍手はゴール裏のチャントとはまったく関係のない形で自然発生していました。逆転の雰囲気を作りあげるのはゴール裏だけではなく、スタジアムにいるサガン鳥栖サポーター全員で作り上げなければならないというお手本のような試合だったと思います。

2点ビハインドの場面だったので、貴重な勝ち点1を取れたと捉えるか、いったんリードしたので勝ち点2を失ったと捉えるか。それはシーズン終了後の結果でのみ判断されます。残留したならば貴重な勝ち点1ということですし、降格したならば無念の勝ち点1だったという事ですよね。残り試合に全力を尽くして、この試合が悔やまれる思いでではなく、良い思い出になるようにしたいですね。

■ Appendix < ざっくり用語解説 >

・ ビルドアップ

ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

・ トランジション

攻守の切り替え

・ ポジトラ

ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

・ ネガトラ

ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

・ ハーフスペース

4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

・ デュエル

相手との1対1のマッチアップ

・ ディフェンシブサード

フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

・ ミドルサード

フィールドを3分割したときの中央

・ アタッキングサード

フィールドを3分割したときの相手ゴール側

・ リトリート

自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

・ レイオフ

ポストプレイからの受け手が前を向けられる落としのパス

・ オーガナイズ

組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

・ 偽サイドバック

サイドバックがポジションを変えてセントラルハーフのような役割を演じる事

■ システム

--------------

■試合

序盤にチャンスをつかんだのはサガン鳥栖。

互いにボールを持ったらすぐに前へと向かう目まぐるしいトランジションの中で、鳥栖がカウンターのねらい目としたのが橋岡の裏のスペース。クエンカや小野がボールをもって前進し、センターバックやウイングを中央に引き寄せた状態で金崎や金森がその裏のスペースを狙うという、ひとつの形として整備されたものでした。特に2分のシーンは金森からのマイナスのクロスが中央にぴったりとあったので決めてほしかったところ。HONDAの選手は決めたのに…なんて余計な事も思ったりしちゃったりして(広川太一郎風)

早いトランジション合戦は続き、この結果、鳥栖は決して高さに強い選手がピッチ内にいるわけでもないにも関わらず、ロングボール合戦にお付き合いしてしまいます。浦和に喫した先制点も、西川からの長いボールに対する対処の誤りから発生した武藤のゴールでした。おそらく、トレーニング通りの動きかとは思いますが、橋岡が中央に絞ってロングボールを競ることによってマークのずらしを狙い、対して鳥栖は、西川からの長いボールに対して秀人が競りに出てきます。これで、サイドから出てきた橋岡、中央から出てきた秀人という形でマッチアップのずれが生じ、このマッチアップのずれによって生まれた中央のスペースを鳥栖は埋めることができず、また、秀人、祐治と空中戦で2連敗を喫してしまったことにより、先制点を浴びてしまう事となりました。

仙台戦でも、最終ラインからひとり出て行った時のフォローの問題で失点しましたが、今節も最終ラインからセンターバックがロングボールに競り合いに出て行ったときのスペースのケアの問題で失点してしまいました。これは、選手が代わってもその状況が生み出されているので、チームとしての約束事を明確にする必要があるでしょう。トレーニングを見ているわけではないので多くは触れられないのですが、チームとして、最終ラインに生じたスペースをどう取り扱うのかという意思統一、そこが洗練されていないために、一向に失点が減らない状況を生み出しています。金井個人の判断としては、オフサイドをとりにいくというものでしたが、原はその意図を感じることはできませんでした。この続きは「最終ライン」の項で。

先制された鳥栖は、ビハインドという、やる事がわかりやすい状況になったため、得点に向けてサイドバックが徐々に高い位置を取るようになります。鳥栖が活用を狙ったのは、ウイングバックの裏のスペース。鳥栖のサイドハーフの動きによって浦和のウイングバックを引き出し、そのスペースを作り出す動きを見せていました。スペースを狙う選手は、その時々によって変わり、カウンター気味の時はフォワード、ビルドアップからの流れではサイドバックという形が多かったです。

先制した浦和は無理することなく、ボールをつなぎながら詰まったら長いボールを蹴って回避する形。最終ライン3名は保持したまま、そこに青木やエヴェルトンを下げることによって5名でボール保持を試みます。ボールを奪いたい鳥栖は、そこにクエンカ、金森も上がってきて4-2-4の形でプレッシャーをかけますが、浦和は、鳥栖が中盤を2枚として広くなったスペースに対してファブリシオや武藤が下りてきて受けられれば縦に当て、パスコースがなかったら躊躇せずにロングボールでプレッシングを回避します。

松岡と原川が2人でファブリシオ、武藤、長澤を見なければならないのはちょっときつかったですね。金崎と小野のプレッシングが連動していないため、原川と松岡の脇のエリアへのパスコースが空いていたので、そこを通されてしまうケースは多々ありました。

また、ロングボールは最終ラインからサイドに向けて角度をつけたボールが多く見られました。鳥栖がカウンターを狙っているのは分かっていたので、中央ではじき返されてそのままキープされてサイドに展開されるというリスクの回避と、鳥栖のサイドの選手を下げさせる(上げさせない)ためという目的が考えられます。無論、ボールサイドに寄ってくる鳥栖のブロックに揺さぶりをかけるという目的も。

鳥栖はビハインドの心境からか、早くボールを奪いたいという気持ちが強く出すぎて、前から行きたい前線と長いボールのケアをしたい最終ラインとの間が、前半でありながら早くもオープンになってきていました。その状態で中央に陣取っていたファブリシオや武藤にボールが入っていたため、ファールで止めるしかないような状況となっていました。攻撃は良い守備からと言いますが、前から行っても効率的に網にかけれず、プレスを抜けられてからはファールで止めるしかないので、前半開始早々で見せた良い位置で奪ってからのカウンター攻撃につなげることができていませんでした。ここも一つのゲーム運びの部分ですよね。失点したら焦ってボールを奪いに行かなければならないというルールはないのですから、まずは、チームとして準備してきた事の再確認と、試合が進んでからの修正ポイントの相互理解ですね。言葉では簡単でもなかなか実践は難しいのですが、組織スポーツである以上は、ひとりひとりが理解していくしかありません。

徐々に浦和がボールを支配していくのですが、その浦和もパスの精度という点では、盤石ではなく、時折ミスも発生します。そのミスが発生したときにカウンターにつなげたい鳥栖なのですが、カウンターの起点を金崎においており、金崎にボールを預けてからサイドへの展開という目論見だったのでしょうが、金崎一人に対して鈴木、槙野、岩波という屈強の守備陣がついていたため、なかなかボールキープすることができませんでした。サイドに逃げると金森とクエンカのスペースを消すことになるので、もしかしたら中央での起点はチームオーダーなのかもしれませんが、なかなか自由にボールをコントロールさせてもらえませんでした。

浦和の出足の鋭さと、ロングボールに対する競り合いの弱さから、なかなか効果的な攻撃につながらない鳥栖は、セットプレイの流れから浦和に追加点を許してしまいます。こぼれ球を前線に送ろうとして原川が蹴ったボールが、金崎にも金森にも届かないところに飛んでしまったことにより、浦和に拾われてしまったのですが、この状況で鳥栖は攻撃に出ようとしたために2列目(クエンカ、原川、松岡、金森)が最終ラインの前に誰もいないという状況になってしまっていました。攻守の切り替えの中で、フォーメーションがバラバラになっていたところを浦和に拾われてしまったことにより、スピードにのってドリブルで運んでくる鈴木に対するフィルターがかからずに最終ラインの秀人が出ていかざるを得ない状況になりました。

鳥栖は、カウンターの起点を中央の金崎においていたことにより、原川はそこを目指して蹴ったのですが、浦和が長いボールを蹴るときに、そのリスクを排除するためにサイドに送り込んでいたのとは対照的でした。中央からのカウンターは、相手のゴール前に迫るためには最短経路ではあるのですが、そこでつぶされるとカウンターのカウンターで逆にあっという間にゴール前に迫られてしまうというリスクがあります。今回はそのリスクが顕在化する形の結果となってしまいました。

浦和のボールの取り方からゴールまで一連の、原川に対して自由を与えないようにプレッシャーをかけた岩波、ボールをカットして前進を張った鈴木、ワンタッチではたいた長澤(その後自分でゴールを決めました)、この辺りの動きは非常にスピーディでしたし、トランジションによって隊列が乱れていた鳥栖は、なすすべもなくビューティフルゴールを見守る羽目となってしまいました。

後半に入って鳥栖は豊田、ヨンウを投入。前線からのプレッシングも、豊田、金崎、クエンカを浦和の3センターバックにあて、ウイングバックに対してもサイドバックが列を上げてプレッシャーをかけるようになり、より前からのプレッシングを強めます。

攻撃の配置では、ビルドアップにおいて、原川と小野を並列に置き、浦和のトップ+2セカンドトップの3人のプレッシングに対して、鳥栖は2センター+2ボランチで対処します。ボランチのどちらかがセンターバックまで出てきたら、その背後でボールを受けとる形を狙います。

これに加えて、前半と異なり、浦和の5-3-2プレッシングでできるセントラルハーフの脇のスペースを鳥栖が効果的に利用しだしたのも大きいと思います。小野や原川のみならず、原や金井がビルドアップのサポートでやや中央に絞る動きを見せて、定石通りに、5-3-2プレッシングででてくる相手のセントラルハーフ回りの脇のスペースをしっかりと利用するようになってきました。ここにボールが入ってくることによって、浦和はウイングを上げるか、セカンドトップを下げるか、ボランチを寄せるか、守備を動かさざるを得ないことになります。

浦和はビルドアップ封鎖の為に、小野、原川に対して、青木やエヴェルトンが前に出てプレッシャーをかけたかったでしょうが、背後から顔を出してくる豊田と金崎が厄介で、自分たちが出ていくとそこに彼らが入ってくるのが分かっているので、なかなか前に行けませんでした。そうなると、プレッシングが甘い状況下では小野と原川が中盤を制することになり、さらにサイドバックの位置から金井、原が中央に絞ってくるので浦和全体を中央に寄せることになり、サイドのヨンウやクエンカへの展開のルートができることになります。

また、豊田が中央に陣取ることによって、ここも鈴木をピン留めすることに成功します。サイドと中央が固定化されたので、ハーフスペースから自由に動き出す金崎が生きてきます。豊田と鈴木がマッチアップすることによってそこがオフサイドラインとなり、背後を取る動きでストッパーの槙野や岩波を動かすことを狙います。そこでできたスペースをクエンカやヨンウがカットインで利用したり、パンゾーロールで上がってきた原や金井が利用したりですね。

更に、鳥栖は左右のマッチアップを明確にします。関根にクエンカ、橋岡にアンヨンウという形を作り、個人突破によるクロスもしくはハーフスペースに入ってくるサイドバックを活用した崩しを狙います。そこに両サイドバックが入ってくると、浦和の最終ライン5人に対して鳥栖は6人を並べることになり、浦和にボランチもしくはセカンドトップを下げざるを得ない形を求めます。2点ビハインドというのはありますが、かなり攻撃に人数をかけるシフトを組んでいました。特にヨンウのマッチアップはかなり功を奏して左足でボールをさらしながら、縦への突破からのクロス、カットインからのクロスを何度も試みていましたが、まずまずの勝率だったのではないでしょうか。3点目も彼の個人の突破からのクロスでしたしね。

金崎は比較的フリーに動いていましたが、主な役割としては、3センターの両サイドの選手の背後を狙った飛び出しと、その前でボールを受ける事。オフザボールにおける味方を生かすための献身的な動きは非常に素晴らしく、何度も何度も上下動する動きで、浦和の最終ラインに揺さぶりをかけていました。自分がボールを受けてから、味方との連係が取れない時に、強引な突破が第一の選択肢となって、しばしばもったいない形でボールロストしてしまうのですが、その強引さも彼の魅力と言えばそうなので、修正ポイントであるかどうかはわかりません。

後半にボールが循環し、サイドの局面で個人でのボール保持で優位に立とうとする鳥栖に対し、浦和は前線からの5-3-2プレッシングから、やや撤退気味の5-4-1ブロックに徐々にシフトしていきます。セカンドトップを両サイドに下げ(ファブリシオは前半からこの前への動きと左サイドハーフへ下がる動きは常に意識していました)、鳥栖が使えるスペースそのものを圧縮にかかります。両サイドを下げることによって、ヨンウやクエンカが保持するところで突破される前に食い止めたいというところもあったのでしょう。

ただし、セカンドトップをワイドに下げる事によって、前に残る選手が武藤ひとりとなり、浦和はボールを奪っても前線にボールを送り込む際の選択肢が武藤に限られてしまいます。鳥栖は両センターバックが残っているため、武藤が秀人と祐治を相手にしなければなりません。このマッチアップならば、ハイボールの競り合いにおいても、足元へのパスにおいても、鳥栖が起点をつぶすことができるため、浦和は引いて守って蹴って取られての望ましくないサイクルを生み出してしまう事になります。この状況を見て、大槻監督も手を打ちまして、守備強化のために柴戸を入れました。前にプレッシングに出ていくパワーと、最終ラインのフォローというサポート。そのあたりが期待されたのでしょう。

困ったときのセットプレイと言いますが、反撃ののろしとなる1得点目は原川の素晴らしいフリーキック、同点ゴールはコーナーキックからの得点でした。鳥栖が押し込む展開となり、徐々に相手陣地でのセットプレイやコーナーキックが取れたからこそのセットプレイであり、それを着実に得点に結びつけたのは非常によかったですね。

そして、3点目のゴールは、出足の止まった浦和のつなぎを高い位置でカットして、カウンターに備えて右サイドに張っていたヨンウに渡し、ヨンウがマッチアップを制してマイナスのクロスを送ったところで勝負ありでした。前半も同じようなシーンはありましたが、クエンカはゴール前への侵入が徐々にチームにマッチしてきた感があります。パスの出し手と受け手の息がここにきてようやく合いだしてきました。

ただ、残念ながら最後は試合運びのところで失敗しました。ビハインドの状態では、ボールを奪って全体が押しあがるのが早いので、前で詰まっても後ろからフォローするメンバーがいたために、単純なボールロストなくボールをつなぐことができましたが、リードしてしまった事によって、最終ラインと中盤の押し上げがなくなり、前線が孤立して無理に裏に抜けようとする動きや、無理に裏に出そうとするパスによるボールロストが多くなりました。

蹴るならば大きく蹴って整える、つなぐならば全体をコンパクトにして人数不足が発生しないようにしてつなぐ、やりたいことに伴ったポジションを取れてないので、簡単に浦和にボールを渡して、ゴール前にボールを送られる機会が増えてきました。浦和が鳥栖のゴール前にボールを送る機会が多くなるという事は、それだけ事故の発生確率も多くなるという事です。

確率が上がった中で不用意に押してしまう状況を見逃してもらえず、ある意味いつ発生してもおかしくないPKが、タイムアップ前に起きてしまったという事だったのでしょう。金井は攻撃力にストロングポイントがあり、守備力にウィークポイントがあるというところのウィークポイントがでてしまった形となりました。

PKを取られるきっかけとなったの一つのプレイが気になりまして、ゴール前にボールを送られる直前のプレイで、金崎がボールを奪ったのですが、その奪ったシーンで、トラップなのか、クエンカへのパスなのか、自ら抜けようとしたのか、彼なりに何かを狙っていたのでしょうが、中途半端な対応になってしまって、浦和の選手にボールを渡してしてしまい、そのままPKを取られてしまうクロスを上げられてしまいました。

これは、金崎の問題ではなく、アディショナルタイムに入ってからの時間を通じて、チームとしてのやるべきことが統一してなかったことによって発生してしまった事とも言えます。辛辣な言い方ですが、勝てないチームだから負けている時の戦い方は洗練されているけど、勝っているときの戦い方は未熟であるということなのかもしれません。勝てないチームだから勝ち方を知らないのでしょう。

しかし、これを乗り越えるためには何とかして勝つしかありません。勝つためには泥臭さも必要ですし、相手から嫌がられることも必要です。なりふり構わないくらいでないと継続した勝利は得られないでしょう。

相手の陣地深くで時間を使う事は忌み嫌われることもありますが、相手から嫌われるということは、効果があることの裏返しでもあります。

上位をうかがっていたころのサガン鳥栖は、リードすると5バック化してただひたすらに守り切るという戦術をとりました。チームとしてそうすることを全体が理解しているからこそ、効果が出ます。次はこうするだろうなと言うことがサポーターも認識出来るのも、雰囲気作りの意味では大きいですよね。

いずれにしても、リードしてからのアディショナルタイムの戦い方の統一ですよね。安全に、大事に行こうとするばかりに、逆にそれがリスクとなってしまうこともあります。

■最終ライン

今シーズンの失点が多いのは、単純に最終ラインにかける人数の違いというのはあります。サイドハーフの下げ方、ボランチの下げ方、前線からのプレッシングを突破され、アタッキングサードに侵入されたときの第二の網をどのように張り巡らせるのか。

単純に網を張り巡らせる人数をどこに多くかけるのかという所を変えるだけでも守備の様相は大きく変わりまして、最終ラインに空けてしまうスペースを消すためのひとつの解決策としては、人海戦術で最終ラインに5名並べるという選択。マッシモさんの場合はこの守り方でしたよね。サイドハーフの福田が上下をコントロールしてサイドに下がることによって、サイドバックが中央に絞ることになり、中央にスペースができたとしても、それをケアするまでの時間が短縮できます。時にはボランチの義希まで下がって6人が並ぶこともありました。

ただし、このように人を下げてしまうと、攻撃に手数がかけられないというジレンマもセットでついてきていたので、ミョンヒさんに代わってからは、福田の位置が高くなって得点が取れだしたというのもあります。チームとして何を大事にするかという所ではあるのですが、現在の鳥栖は、決して疎かにしてはならないエリアに対する守備が疎かになっていることが、失点につながっていることは間違いないです。改善の余地は多分にあります。

チームとしての守り方、スペースの埋め方が洗練されていないのは、最終ラインの熟成度にも大きくかかわるのですが、本年度の鳥栖で要因の一つだと思われるのが、単純にレギュラーが固定していない事です。百聞は一見に如かずということで、ひとつデータを。

現在首位を走るFC東京、リーグ最少失点のC大阪、共に最終ラインはレギュラーがほぼ固定化しております。失点が多いから最終ラインのメンバーを入れ替えるのか、最終ラインのメンバーを入れ替えるから失点が増えるのか、卵と鶏の問題みたいで何とも言えませんが、少なくとも、同じメンバーで戦わないと、選手間の相互理解(意思疎通)が高めあえないところはあります。試合を重ねることによって、最終ラインのメンバーが動きのクセや状況に応じた対応というのを把握していくというのはありますので、早期のレギュラー固定化というのは喫緊の課題ですよね。

最終ラインのみならず、中盤の選手でも前線の選手でも同じことが言えて、前半に金森が良い動きを見せていましたが、なかなかボールは配球されず、ヨンウに代わって彼が仕事のできやすいボールの配球ができるようになりました。中盤の配置が異なったというのもありますが、金森のセンスと個人技、ヨンウのセンスと個人技、それぞれ遜色のない二人だと思いますが、それをどう生かすかというところはチームに長くいるヨンウの方が周りが理解しているという事でしょう。それを補うのが組織であり、戦術でもあるのですが、最後の動きのところはやはり個人のクセと傾向はあるので、相互理解するためには試合で培うしかないですよね。

■おわりに

原川がゴールを決めてから、クエンカが逆転ゴールを決めるまでのスタジアムの雰囲気は素晴らしかったですね。あの雰囲気は間違いなく浦和の選手たちの心理的なプレッシャーにもなったでしょうし、鳥栖の選手たちの後押しになったでしょう。メインスタンドから自然と、テンポにしてAllegretto(♪ =108 くらい?)の手拍子が生まれました。メインスタンドの拍手はゴール裏のチャントとはまったく関係のない形で自然発生していました。逆転の雰囲気を作りあげるのはゴール裏だけではなく、スタジアムにいるサガン鳥栖サポーター全員で作り上げなければならないというお手本のような試合だったと思います。

2点ビハインドの場面だったので、貴重な勝ち点1を取れたと捉えるか、いったんリードしたので勝ち点2を失ったと捉えるか。それはシーズン終了後の結果でのみ判断されます。残留したならば貴重な勝ち点1ということですし、降格したならば無念の勝ち点1だったという事ですよね。残り試合に全力を尽くして、この試合が悔やまれる思いでではなく、良い思い出になるようにしたいですね。

■ Appendix < ざっくり用語解説 >

・ ビルドアップ

ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

・ トランジション

攻守の切り替え

・ ポジトラ

ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

・ ネガトラ

ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

・ ハーフスペース

4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

・ デュエル

相手との1対1のマッチアップ

・ ディフェンシブサード

フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

・ ミドルサード

フィールドを3分割したときの中央

・ アタッキングサード

フィールドを3分割したときの相手ゴール側

・ リトリート

自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

・ レイオフ

ポストプレイからの受け手が前を向けられる落としのパス

・ オーガナイズ

組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

・ 偽サイドバック

サイドバックがポジションを変えてセントラルハーフのような役割を演じる事

Posted by オオタニ at

15:54

│Match Impression (2019)