2018年12月06日

2018 第34節 : 鹿島アントラーズ VS サガン鳥栖

2018年第34節、鹿島アントラーズ戦のレビューです。

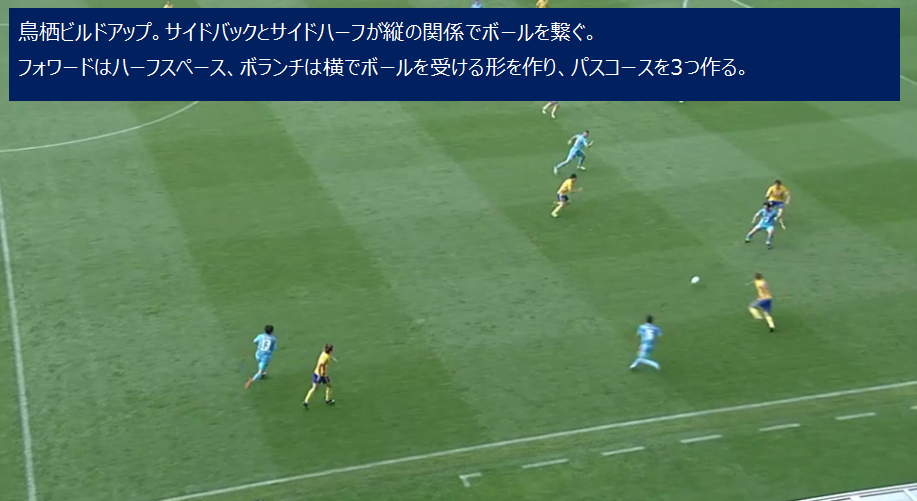

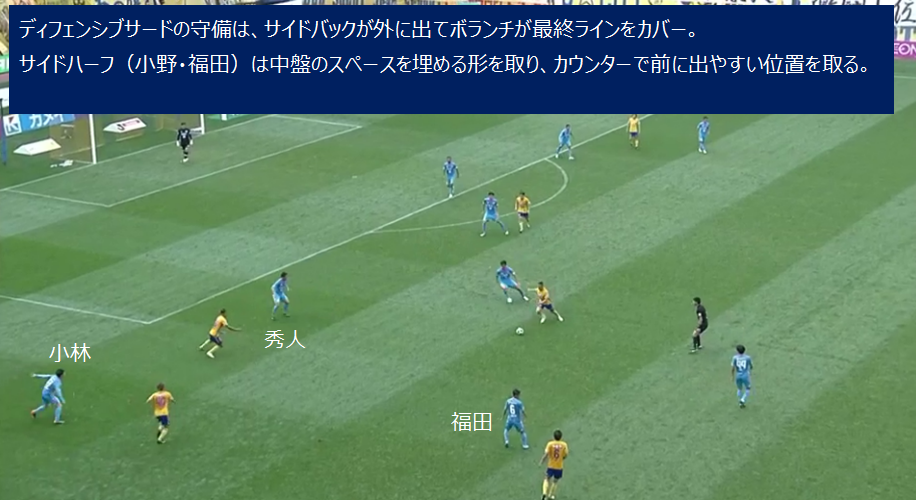

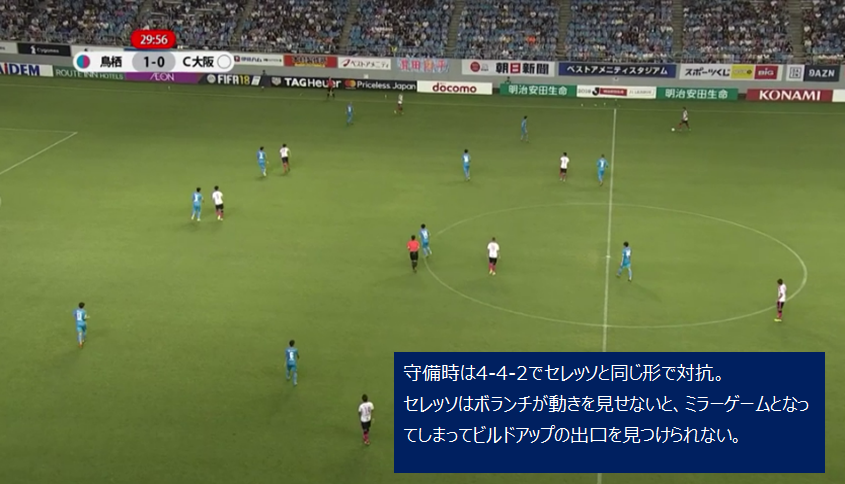

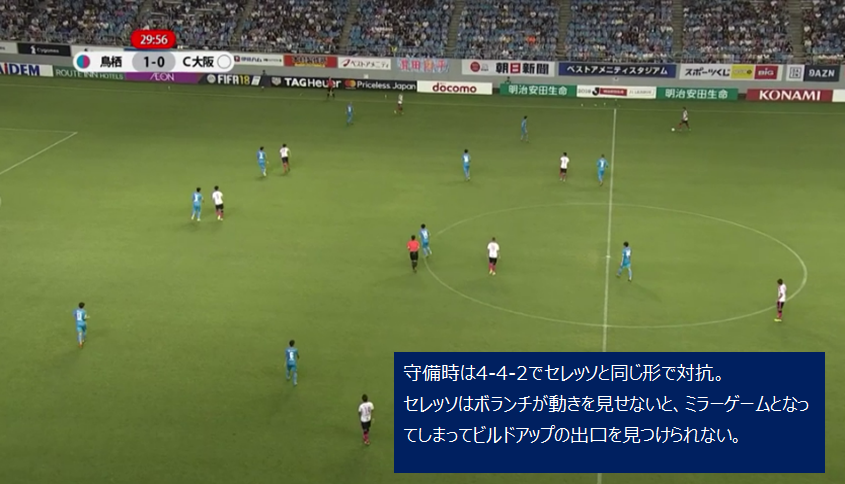

鳥栖のセットアップは4-4-2。スタメンはマリノス戦からの変更があり、左サイドバックに三丸を起用しました。ベンチには豊田、池田というサガン鳥栖のレジェンドたちが顔をそろえます。

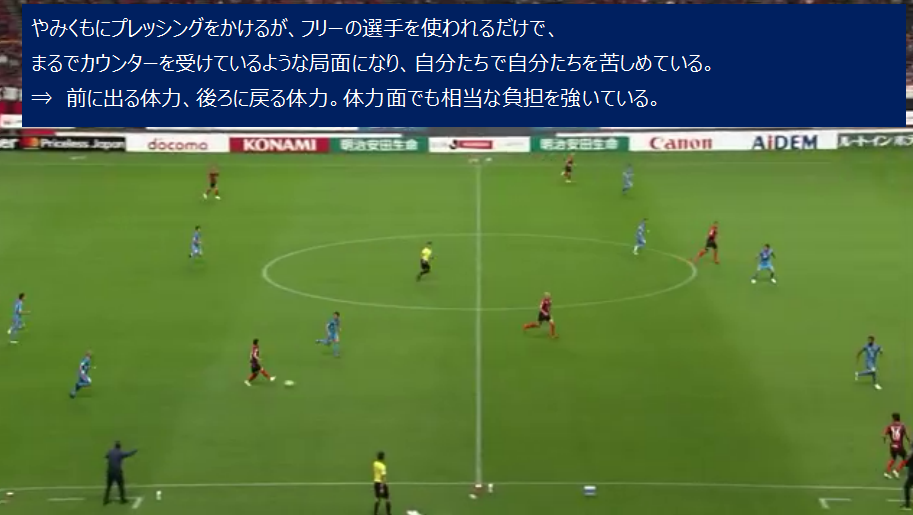

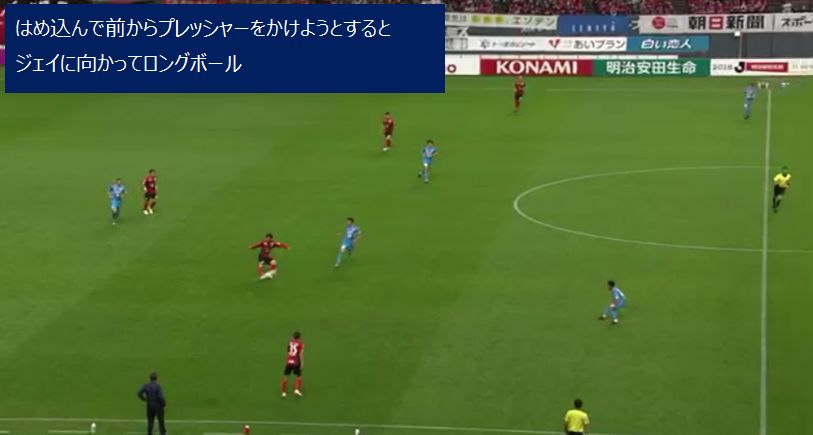

対する鹿島のセットアップも鳥栖と同様に4-4-2で原則的にはミラーゲームの状態。ただし、鹿島の方がフォワードも含めた流動的なポジションチェンジによって、局所的な数的優位を作るという動きが洗練されており、試合全体を通じて鹿島がボールを握る展開となりました。

この試合で特徴的だったのは、攻撃に出る場面と守備で引く場面がくっきりと明確であった所。どちらかがボールを握るタームとなると、比較的継続してポゼションを取ることが出来ていました。鳥栖は、マリノス戦のように積極的にサイドハーフをあげたプレッシングという形はとらず、相手センターバックには自由は許さないけれども、かといって過度なプレッシャーによって奪い取りにいくわけではないという、非常にインテリジェンスさ(前への推進と後ろへの撤退のタイミングの判断)が要求される守備をとっていました。たとえ、ビルドアップフェーズで網を潜り抜けられるとしても、同時にサイドハーフまで含めたリトリートを開始してブロックをしっかりと構築し、クロスに対しても裏抜けに対しても人っ子一人逃さないという集中した守備を見せていました。

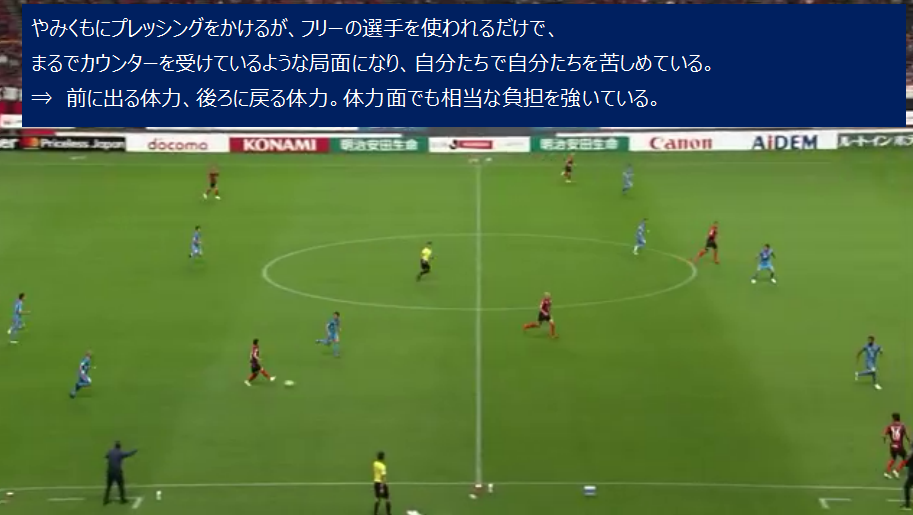

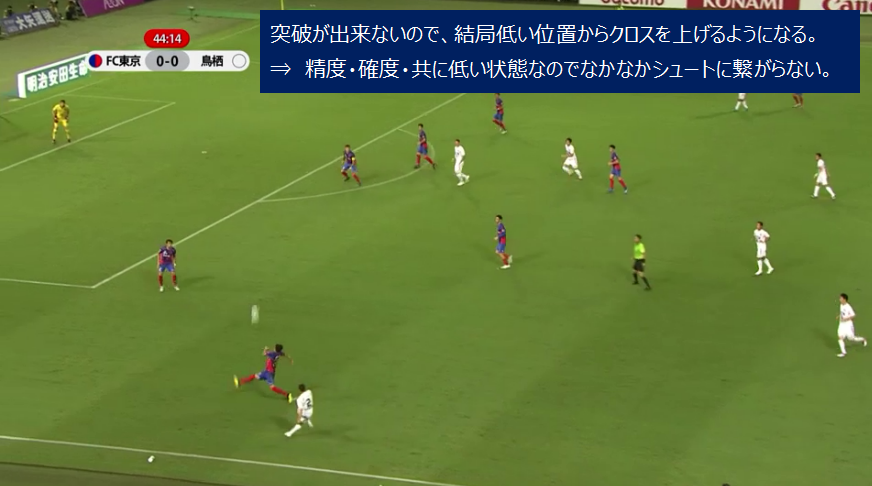

鳥栖はビルドアップにおいては、鹿島を崩しきるためのアイデアには乏しく、攻撃の生命線となったのはカウンター攻撃でした。ボールを引きだす多くのケースとして、サイドバックの裏のスペースにフォワードが入って起点を作り、そこからサイドハーフやボランチ、時にはサイドバックがフォローで追い越していくという形を作っていました。カウンター攻撃にかける人数に関しては、マッシモ時代に比べると非常に多くの人数を割いており、ボールを奪ってから相手陣地にはいっていく人数は単純に増えています。ただし、やみくもに入っていく人数を増やしているわけでもなく、最終ラインは適度な人数を中央に残していて、カウンター攻撃への逆カウンターに対応できるようにしています。カウンター時の攻撃デザインはかなり整理された印象です。

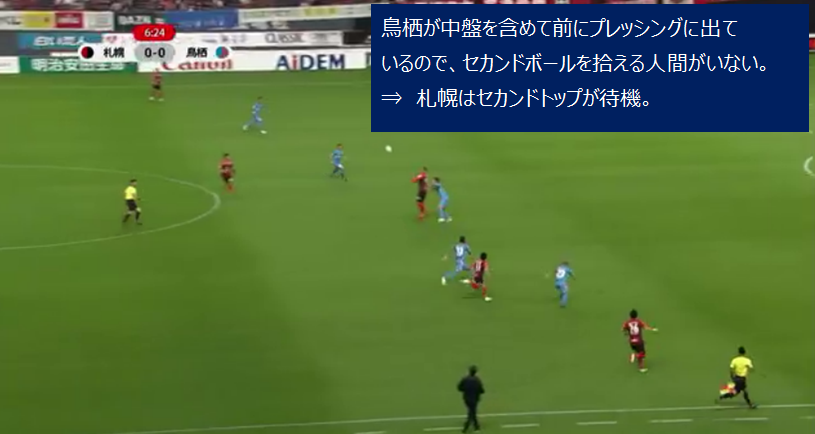

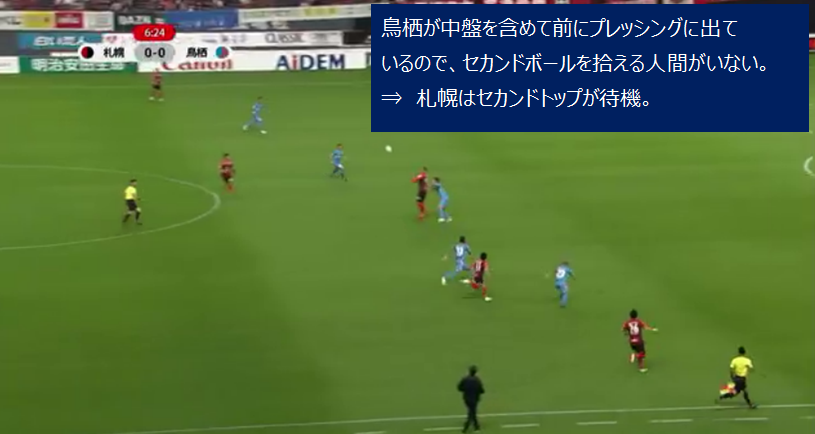

鹿島も鳥栖と同様に、アタッキングサードから積極的な守備を展開していたわけではなく、ミドルサード付近でやや見ている戦いであったので、序盤は鳥栖の運動量を活用した押し込みとセカンドボール奪取に苦労していました。鳥栖がその時間帯に、立て続けにセットプレイのチャンスを得たのですが、このチャンスで得点に繋げることができなかったことによって、リズムが変わっていきます。

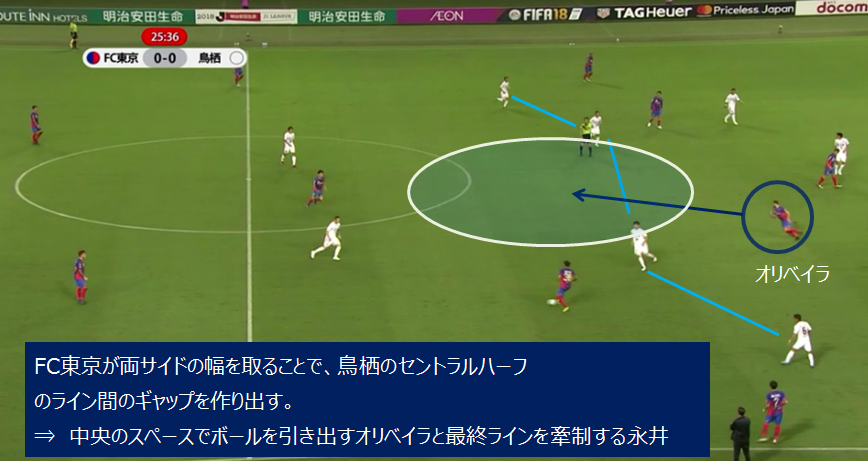

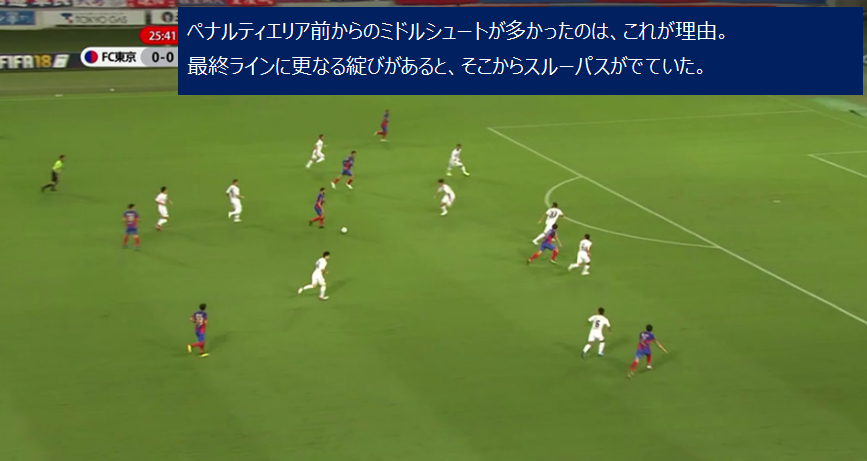

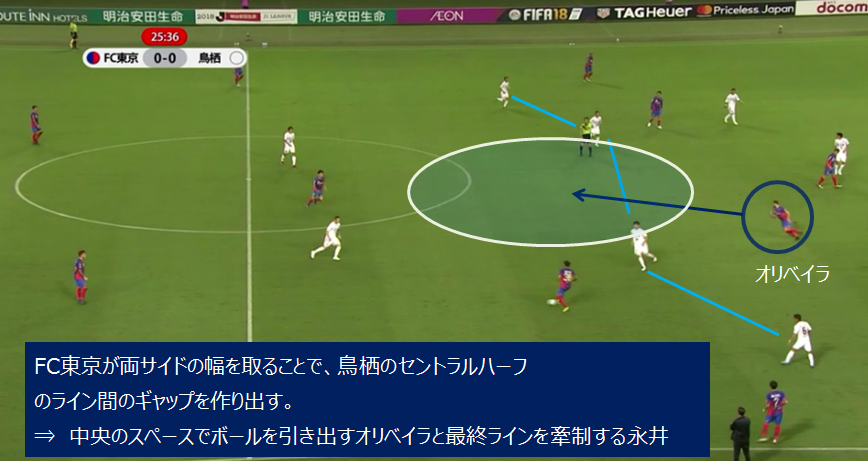

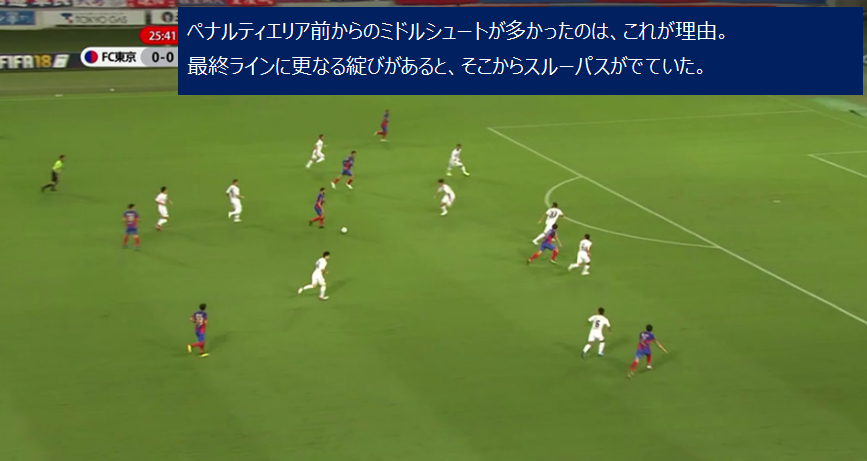

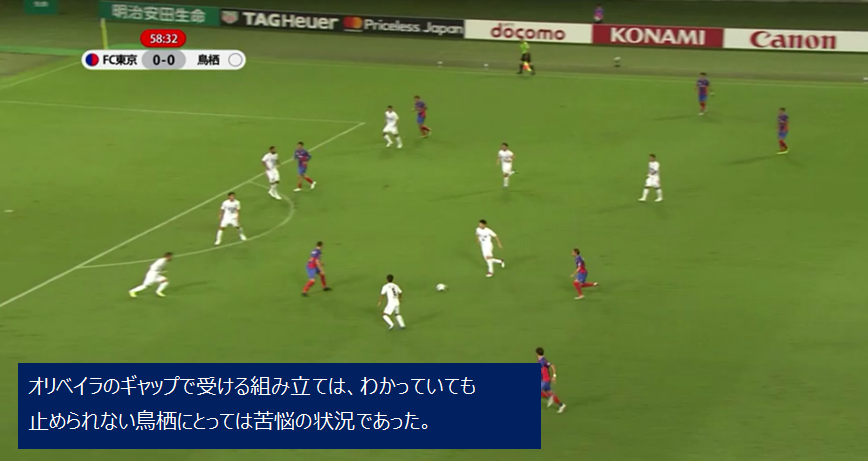

序盤の鳥栖の攻勢を乗り切った鹿島は徐々にボールポゼションを高めて、鳥栖を押し込みだしました。鳥栖がブロックを構える守備で対応していたので、鹿島はビルドアップの中で徐々に攻撃方法を確立していきます。攻撃のポイントとしては、ワイドに広がって起点をつくるフォワードと大きなサイドチェンジ。特に右サイドは縦に勝負できる西がいるので、左で作って右に展開し、クロスをあげるというひとつのパターンが確立されていました。

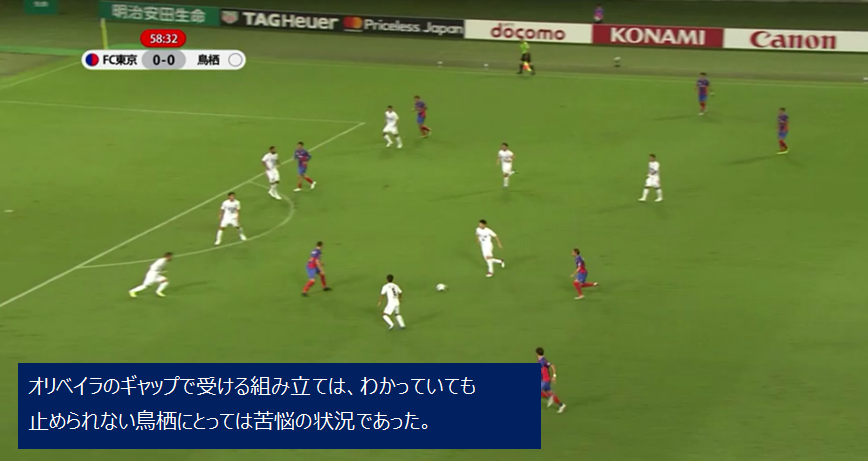

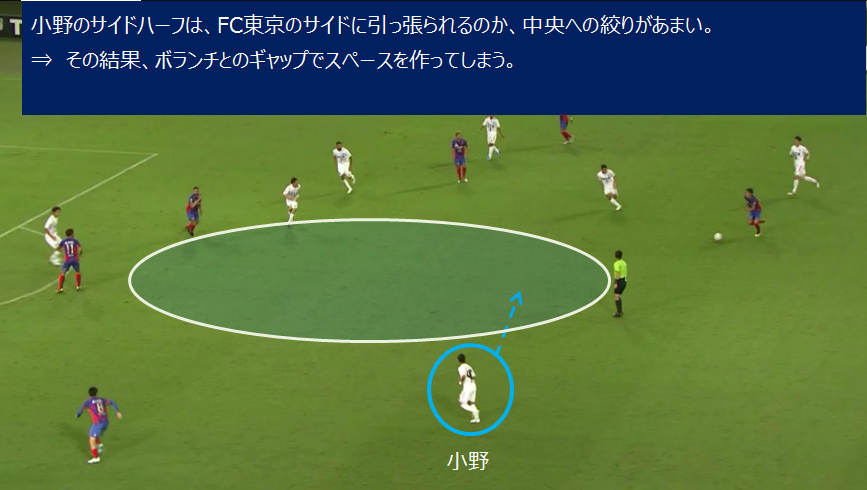

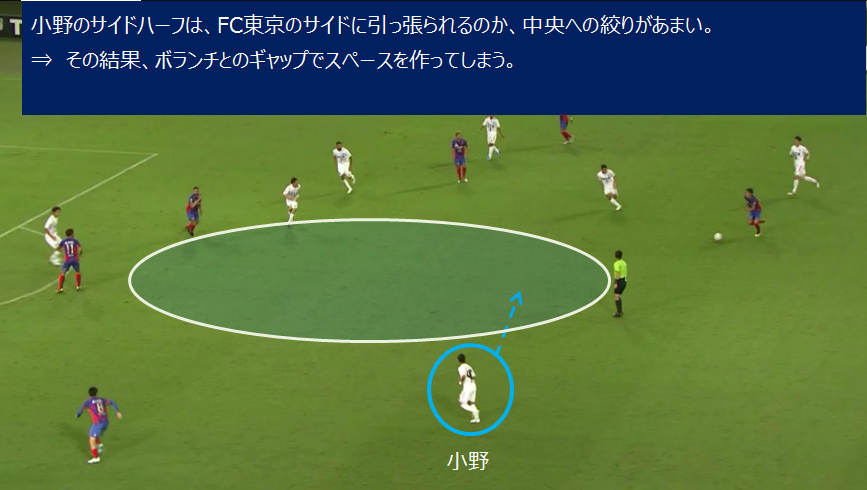

鹿島は、ひとたび押し込む事に成功すると攻撃に人数をかけてきますので、鳥栖も守備に人数をかけざるを得なくなります。今節の戦いで鹿島にイニシアチブを握られていると感じたのは、小野のポジショニング。三丸がワイドに開いて対応しなければならなくなったスペースを小野が埋めなければならない状態を作ってしまいました。こうなってしまうと、一つの問題点として、ポジティブトランジション(ボールを奪って攻撃に転じる場面)において、フォワードへのサポートがどうしても薄くなるという状態が生まれます。鹿島の攻撃に対して、サイドハーフがこのポジションで守備をしなければならなくなったということが、鳥栖がイニシアチブを握れなかった要因ですね。今節の小野は、すごく良い守備をしていたと思います。ゴール前の相手とのデュエルでしっかりとボールをひっかけるシーンもありました。

鳥栖としては、ボールを奪ってからは高い位置を取ってくるサイドバックの裏のスペースを使ってフォワードがボールを受ける動きを見せます。ここで、トーレス、チョドンゴンがキープ出来れば良いのですが、小野や福田のフォローが遅れるため、ボールキープと次への展開をひとりで解決しなければなりません。鹿島は、センターバック+αが抑えにくるので、さすがのトーレスもチョドンゴンもボールキープもままならない時間帯が続きました。これが、ポジティブトランジションによるボールキープが上手くいかずに、ずっと鹿島のターンのような状態になってしまった一つの要因でした。逆に言うと、ここでしっかりとボールキープしていい形で展開できた場合には、鳥栖のターンというのも作れていました。

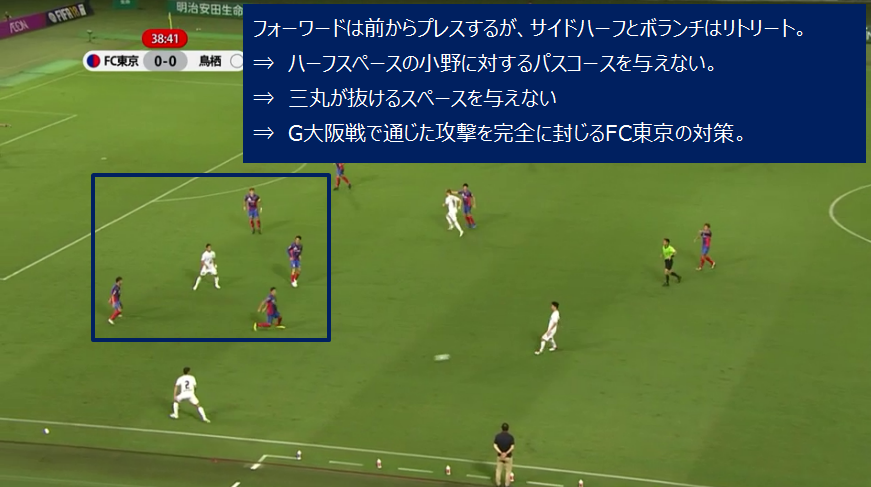

後半にはいると鳥栖はやや守備のギアを上げて、高い位置からボールを奪いにいく形が見えだしました。相手が鹿島なので、リトリートしてブロックを組んでいるだけだと、押し切られて失点してしまう可能性があったので、まずは積極的な守備でイニシアチブを取りにいったのでしょう。選手交代も、前線の交替からという事だったのですが、メンツ的には、池田、豊田とプレッシングなどしっかりとこなしてくれるメンバーだったので、そのあたりは送り出すに当たっての安心感はあったかと思います。

前線からの守備という観点では、トーレスも非常によく守備を頑張っていました。ボールを奪われた際のネガティブトランジション(攻から守への切り替え)でも、積極的に相手選手にプレッシャーをかけ、例えファールになったとしてもアグレッシブにボールを奪いに行く姿も見えました。しかしながら、実は、トーレスの守備の本当に素晴らしいところは、そのような目に見えやすいプレッシングの場面ではありません。味方選手のポジションのずれが生じて相手が突いてこようとするスペースができても、攻撃される事を未然に防ぐポジショニング、相手のボールを追いこむエリアを決めたらそこに相手を誘導するようなポジショニングこそがトーレス(スペインの選手)の守備の真骨頂なのです。守備の肝は頑張らなくてもよい形を作る事です。スペースを空けるから、人数が足りなくなってしまうから、何人ものメンバーがハードワークして、頑張らなければならなくなってしまうのです。本当に良い守備というのは、最初から適切なポジションを取って相手が攻撃をしづらい形を作り、相手が攻撃をしかけようとする隙を与えない事にあります。

両チームともに、引き分けならば目標達成(鹿島は2位もありましたが)なのですが、負けてしまうと途端に目標到達が厳しくなってしまう状態であり、勝ちに行かなければならないけど、負けたくはないという状況が試合展開を難しくしました。鳥栖にとっても、積極的に前から奪いに行く事は、攻撃の為の守備というよりは、相手をゴール前から出来る限り遠ざけるための守備というものでした。両チームともに、引き分け狙いで消極的というわけではありませんでしたが、当然の事ながら大きなリスクをかけてでも得点を奪いに行くという戦術にはなりませんでした。後半も時間が経つにつれて、スペースができてカウンターの応酬になるものの、守備側がリスクマネジメントで守備要員を残しているので、決定的な状況までは作れないという形になりました。ある意味、両チームとも攻守の比重をバランスよく置き、そしてそのバランス通りにスコアレスで終わったという試合でした。

この結果、鹿島は来期のACL出場を決め、鳥栖は残留を決めるというシーズンとなりました。鳥栖にとっては、春先の7連敗から始まり、ずっと苦しいシーズンを過ごしてきましたが、残留に向けた苦労(投資)が報われる形で終える事ができて本当に良かったです。

竹原社長は、サガン鳥栖サポーターに、「負けを重ねてもブーイングだけはしないでくれ」とおっしゃっていましたが、シーズン終了後の選手コメントを見るに、「負けてもブーイングをせずに声援で後押しをしてくれるサポーターたちに報いたかった」というコメントもちらほら見えました。トーレスもそう語っていましたね。

私は、時にはブーイングは必要なこともあると思います。それは、試合中にフェアじゃないプレイがあった時や、試合に集中していないようなプレイがあった時のような、瞬間、瞬間の場面です。しかしながら、試合が終わった後は、例えその試合が惨敗だったとしても、勝利を目指して全力で戦ってくれた選手たちを労い、そして次の試合に勝つために最高の準備をしようという気持ちになるよう、モチベーションを高めてやることが必要であり重要だと思います。試合後に負けた怒りを選手にぶつけるのではなく、負けて悔しい気持ちを胸にぐっと抑え込んで、選手たちを鼓舞するサポソンを歌うサガン鳥栖サポーターは、今回の残留に大きく貢献したのだと、胸を張って言えます。試合に負けて悔しいのはサポーターだけでなく、何よりもプレイしている選手たちも当然悔しいのですからね。そこで怒りと罵詈雑言の言葉をぶつけたところで、何も産み出すものはありません。

2018シーズンも幕を閉じました。サガン鳥栖に関係するみなさん、本当に残留おめでとうございました。しかしながら、ほっとするのもつかの間、2019シーズンへ向けた戦いは既に始まっています。監督も選手もスポンサーも、サガン鳥栖に関わる全ての事柄において、来シーズンこそはITADAKIを目指すチームを作らなければなりません。そのためにも、我々サポーターはまずはドリームパスポートを購入して、チームを「資金」という形で支援することが必要です。「資金」を支援して作り上げたチームを、開幕してからは再び我々の「声援」で支援しましょう。

最後に、堅固な守備組織構築を目指したマッシモ・フィッカデンティ監督によって得失点差をなんとか抑え込む事ができ、そしてその守備基盤の上に攻撃というエッセンスを加えてくれた金明輝監督によって、残留を果たすことができました。両監督がサガン鳥栖の為に死力を尽くしてくれたからこそ、我々は来年もトップリーグで戦う事ができます。本当にありがとうございました。

サガン鳥栖サポーターのみなさん、苦しいシーズンでしたが、今年1年間、本当におつかれさまでした!

また来シーズンも、時間が許す限り、当Blogのコンセプトである「サガン鳥栖の戦術を分析して分かりやすく説明できるように心がけたい」と思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。

※シーズンオフも、データ分析などでちょくちょくエントリーしたいと思うので、そちらもよろしくお願いします。

<画像引用元:DAZN>

鳥栖のセットアップは4-4-2。スタメンはマリノス戦からの変更があり、左サイドバックに三丸を起用しました。ベンチには豊田、池田というサガン鳥栖のレジェンドたちが顔をそろえます。

対する鹿島のセットアップも鳥栖と同様に4-4-2で原則的にはミラーゲームの状態。ただし、鹿島の方がフォワードも含めた流動的なポジションチェンジによって、局所的な数的優位を作るという動きが洗練されており、試合全体を通じて鹿島がボールを握る展開となりました。

この試合で特徴的だったのは、攻撃に出る場面と守備で引く場面がくっきりと明確であった所。どちらかがボールを握るタームとなると、比較的継続してポゼションを取ることが出来ていました。鳥栖は、マリノス戦のように積極的にサイドハーフをあげたプレッシングという形はとらず、相手センターバックには自由は許さないけれども、かといって過度なプレッシャーによって奪い取りにいくわけではないという、非常にインテリジェンスさ(前への推進と後ろへの撤退のタイミングの判断)が要求される守備をとっていました。たとえ、ビルドアップフェーズで網を潜り抜けられるとしても、同時にサイドハーフまで含めたリトリートを開始してブロックをしっかりと構築し、クロスに対しても裏抜けに対しても人っ子一人逃さないという集中した守備を見せていました。

鳥栖はビルドアップにおいては、鹿島を崩しきるためのアイデアには乏しく、攻撃の生命線となったのはカウンター攻撃でした。ボールを引きだす多くのケースとして、サイドバックの裏のスペースにフォワードが入って起点を作り、そこからサイドハーフやボランチ、時にはサイドバックがフォローで追い越していくという形を作っていました。カウンター攻撃にかける人数に関しては、マッシモ時代に比べると非常に多くの人数を割いており、ボールを奪ってから相手陣地にはいっていく人数は単純に増えています。ただし、やみくもに入っていく人数を増やしているわけでもなく、最終ラインは適度な人数を中央に残していて、カウンター攻撃への逆カウンターに対応できるようにしています。カウンター時の攻撃デザインはかなり整理された印象です。

鹿島も鳥栖と同様に、アタッキングサードから積極的な守備を展開していたわけではなく、ミドルサード付近でやや見ている戦いであったので、序盤は鳥栖の運動量を活用した押し込みとセカンドボール奪取に苦労していました。鳥栖がその時間帯に、立て続けにセットプレイのチャンスを得たのですが、このチャンスで得点に繋げることができなかったことによって、リズムが変わっていきます。

序盤の鳥栖の攻勢を乗り切った鹿島は徐々にボールポゼションを高めて、鳥栖を押し込みだしました。鳥栖がブロックを構える守備で対応していたので、鹿島はビルドアップの中で徐々に攻撃方法を確立していきます。攻撃のポイントとしては、ワイドに広がって起点をつくるフォワードと大きなサイドチェンジ。特に右サイドは縦に勝負できる西がいるので、左で作って右に展開し、クロスをあげるというひとつのパターンが確立されていました。

鹿島は、ひとたび押し込む事に成功すると攻撃に人数をかけてきますので、鳥栖も守備に人数をかけざるを得なくなります。今節の戦いで鹿島にイニシアチブを握られていると感じたのは、小野のポジショニング。三丸がワイドに開いて対応しなければならなくなったスペースを小野が埋めなければならない状態を作ってしまいました。こうなってしまうと、一つの問題点として、ポジティブトランジション(ボールを奪って攻撃に転じる場面)において、フォワードへのサポートがどうしても薄くなるという状態が生まれます。鹿島の攻撃に対して、サイドハーフがこのポジションで守備をしなければならなくなったということが、鳥栖がイニシアチブを握れなかった要因ですね。今節の小野は、すごく良い守備をしていたと思います。ゴール前の相手とのデュエルでしっかりとボールをひっかけるシーンもありました。

鳥栖としては、ボールを奪ってからは高い位置を取ってくるサイドバックの裏のスペースを使ってフォワードがボールを受ける動きを見せます。ここで、トーレス、チョドンゴンがキープ出来れば良いのですが、小野や福田のフォローが遅れるため、ボールキープと次への展開をひとりで解決しなければなりません。鹿島は、センターバック+αが抑えにくるので、さすがのトーレスもチョドンゴンもボールキープもままならない時間帯が続きました。これが、ポジティブトランジションによるボールキープが上手くいかずに、ずっと鹿島のターンのような状態になってしまった一つの要因でした。逆に言うと、ここでしっかりとボールキープしていい形で展開できた場合には、鳥栖のターンというのも作れていました。

後半にはいると鳥栖はやや守備のギアを上げて、高い位置からボールを奪いにいく形が見えだしました。相手が鹿島なので、リトリートしてブロックを組んでいるだけだと、押し切られて失点してしまう可能性があったので、まずは積極的な守備でイニシアチブを取りにいったのでしょう。選手交代も、前線の交替からという事だったのですが、メンツ的には、池田、豊田とプレッシングなどしっかりとこなしてくれるメンバーだったので、そのあたりは送り出すに当たっての安心感はあったかと思います。

前線からの守備という観点では、トーレスも非常によく守備を頑張っていました。ボールを奪われた際のネガティブトランジション(攻から守への切り替え)でも、積極的に相手選手にプレッシャーをかけ、例えファールになったとしてもアグレッシブにボールを奪いに行く姿も見えました。しかしながら、実は、トーレスの守備の本当に素晴らしいところは、そのような目に見えやすいプレッシングの場面ではありません。味方選手のポジションのずれが生じて相手が突いてこようとするスペースができても、攻撃される事を未然に防ぐポジショニング、相手のボールを追いこむエリアを決めたらそこに相手を誘導するようなポジショニングこそがトーレス(スペインの選手)の守備の真骨頂なのです。守備の肝は頑張らなくてもよい形を作る事です。スペースを空けるから、人数が足りなくなってしまうから、何人ものメンバーがハードワークして、頑張らなければならなくなってしまうのです。本当に良い守備というのは、最初から適切なポジションを取って相手が攻撃をしづらい形を作り、相手が攻撃をしかけようとする隙を与えない事にあります。

両チームともに、引き分けならば目標達成(鹿島は2位もありましたが)なのですが、負けてしまうと途端に目標到達が厳しくなってしまう状態であり、勝ちに行かなければならないけど、負けたくはないという状況が試合展開を難しくしました。鳥栖にとっても、積極的に前から奪いに行く事は、攻撃の為の守備というよりは、相手をゴール前から出来る限り遠ざけるための守備というものでした。両チームともに、引き分け狙いで消極的というわけではありませんでしたが、当然の事ながら大きなリスクをかけてでも得点を奪いに行くという戦術にはなりませんでした。後半も時間が経つにつれて、スペースができてカウンターの応酬になるものの、守備側がリスクマネジメントで守備要員を残しているので、決定的な状況までは作れないという形になりました。ある意味、両チームとも攻守の比重をバランスよく置き、そしてそのバランス通りにスコアレスで終わったという試合でした。

この結果、鹿島は来期のACL出場を決め、鳥栖は残留を決めるというシーズンとなりました。鳥栖にとっては、春先の7連敗から始まり、ずっと苦しいシーズンを過ごしてきましたが、残留に向けた苦労(投資)が報われる形で終える事ができて本当に良かったです。

竹原社長は、サガン鳥栖サポーターに、「負けを重ねてもブーイングだけはしないでくれ」とおっしゃっていましたが、シーズン終了後の選手コメントを見るに、「負けてもブーイングをせずに声援で後押しをしてくれるサポーターたちに報いたかった」というコメントもちらほら見えました。トーレスもそう語っていましたね。

私は、時にはブーイングは必要なこともあると思います。それは、試合中にフェアじゃないプレイがあった時や、試合に集中していないようなプレイがあった時のような、瞬間、瞬間の場面です。しかしながら、試合が終わった後は、例えその試合が惨敗だったとしても、勝利を目指して全力で戦ってくれた選手たちを労い、そして次の試合に勝つために最高の準備をしようという気持ちになるよう、モチベーションを高めてやることが必要であり重要だと思います。試合後に負けた怒りを選手にぶつけるのではなく、負けて悔しい気持ちを胸にぐっと抑え込んで、選手たちを鼓舞するサポソンを歌うサガン鳥栖サポーターは、今回の残留に大きく貢献したのだと、胸を張って言えます。試合に負けて悔しいのはサポーターだけでなく、何よりもプレイしている選手たちも当然悔しいのですからね。そこで怒りと罵詈雑言の言葉をぶつけたところで、何も産み出すものはありません。

2018シーズンも幕を閉じました。サガン鳥栖に関係するみなさん、本当に残留おめでとうございました。しかしながら、ほっとするのもつかの間、2019シーズンへ向けた戦いは既に始まっています。監督も選手もスポンサーも、サガン鳥栖に関わる全ての事柄において、来シーズンこそはITADAKIを目指すチームを作らなければなりません。そのためにも、我々サポーターはまずはドリームパスポートを購入して、チームを「資金」という形で支援することが必要です。「資金」を支援して作り上げたチームを、開幕してからは再び我々の「声援」で支援しましょう。

最後に、堅固な守備組織構築を目指したマッシモ・フィッカデンティ監督によって得失点差をなんとか抑え込む事ができ、そしてその守備基盤の上に攻撃というエッセンスを加えてくれた金明輝監督によって、残留を果たすことができました。両監督がサガン鳥栖の為に死力を尽くしてくれたからこそ、我々は来年もトップリーグで戦う事ができます。本当にありがとうございました。

サガン鳥栖サポーターのみなさん、苦しいシーズンでしたが、今年1年間、本当におつかれさまでした!

また来シーズンも、時間が許す限り、当Blogのコンセプトである「サガン鳥栖の戦術を分析して分かりやすく説明できるように心がけたい」と思っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。

※シーズンオフも、データ分析などでちょくちょくエントリーしたいと思うので、そちらもよろしくお願いします。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

17:59

│Match Impression (2018)

2018年11月29日

2018 第33節 : サガン鳥栖 VS 横浜F・マリノス

2018年第33節、横浜マリノス戦のレビューです。

鳥栖のセットアップは4-4-2。フォワードにはチョドンゴンが入りトーレスとのツートップ。左サイドハーフに小野、左サイドバックには安在を起用しました。金崎、田川、三丸に関しては、万全ではないという情報もあり、ベンチスタートです。

対するマリノスは攻撃時と守備時で大きく陣形を変えるスタイル。攻撃時が特徴的でして、システム的に言うと2-3-2-3のような形。最終ラインは2センターバック(+時折ゴールキーパー)でビルドアップスタート。サイドバックを中央の高い位置に上げて扇原を含めた3人がセントラルハーフのように振る舞い、パスの受け手となります。トップ下の位置で大津、天野が運動量を発揮してポジションを頻繁に変え、前線は伊藤を中央に、仲川と遠藤が両サイドの幅を取ります。守備時は4-4-2のセットアップです。

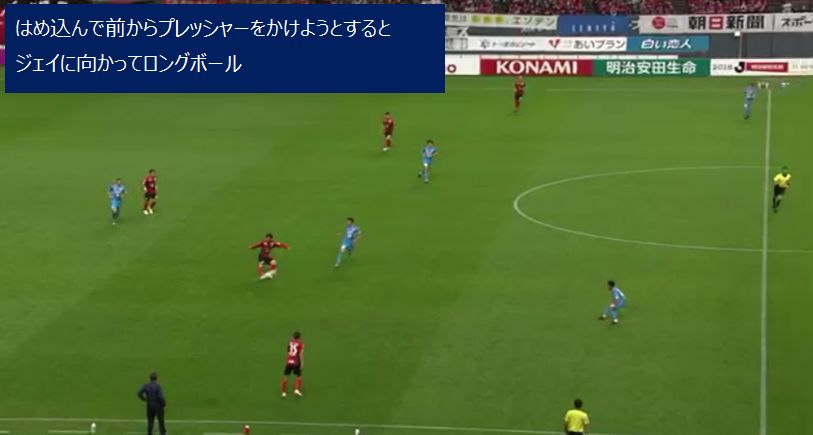

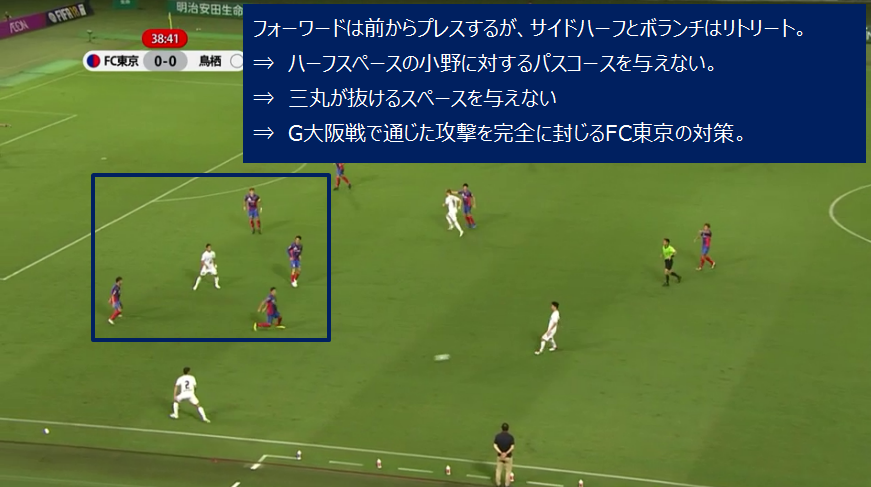

鳥栖としては、この特徴的なビルドアップでボールを保持したいマリノスをどのように抑えるかというところがひとつのポイントだったのですが、取った戦略は積極的なプレッシングによるビルドアップ潰しでした。センターバック2名に対してはそのままツートップを当て、3センターに対して(あえてサイドバックとは言いません)は、サイドハーフの小野と福田、そしてボランチが1列上がってプレッシングを行います。

ボール保持を阻止しようという事がよく分かるのは、マリノスのゴールキックの時でありまして、センターバックへの繋ぎを阻止するべくフォワードが高い位置を取ってしっかりとマークし、中盤も連動してマリノスの3センターへのパスコースをつぶしていました。早いキックで両ウイングに合わせてくることも想定して、サイドバックが幅を取るウイングに対してしっかりとマーク。

鳥栖のプレッシャーに飯倉がギブアップしてロングボールを蹴るシーンも見え、マリノスにとっては自分たちがやろうとすることを阻害されている嫌な雰囲気は感じていたと思います。明輝さんの積極的な采配でしたね。

鳥栖が人を明確に意識したプレッシング戦術を図ったことの引き換えとして、マリノスのポジショニングに応じてスペースを与える事となります。マリノスの狙い目としては、サイドバックが中央に入ったことによって空けたスペースでした。スペースの使い方には決まりはなかった模様で、大津と天野が広がってビルドアップの出口となったり、仲川や遠藤が下がってボールを受けて基点となったり。時折サイドバックが侵入することもありました。鳥栖にとってもそのスペースが狙われるのは予見していたらしく、一人余ったボランチや、小野、福田の二度追いによってマリノスに自由にボールを回されるのを阻害していました。

マリノスのビルドアップは、このスペースを使ったワンタッチプレイが成功するかどうか、鳥栖のビルドアップ阻止は、このスペースに入ってきた選手を捕まえきれるかどうか、という事でサイドのスペースはかなり熱いエリアとなっていました。

図で表すと以下のような感じです。

最終的には、マリノスとしてはいかに両ウイングである仲川、遠藤が勝負できる体制に持ち込める状況を作れるかというところがポイントでした。

鳥栖としては、ビルドアップで網を抜けられたとしても、仲川と遠藤が下がらざるを得ない状況を作り出した時にはさほどピンチにはつながっていませんでしたが、フリーでボールを受けて前を向かれると鳥栖にとっては厳しい状況を迎えていました。

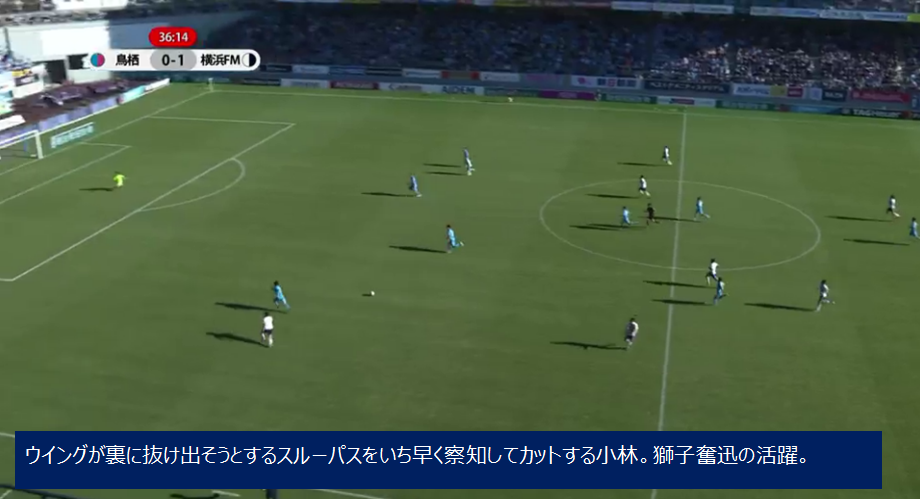

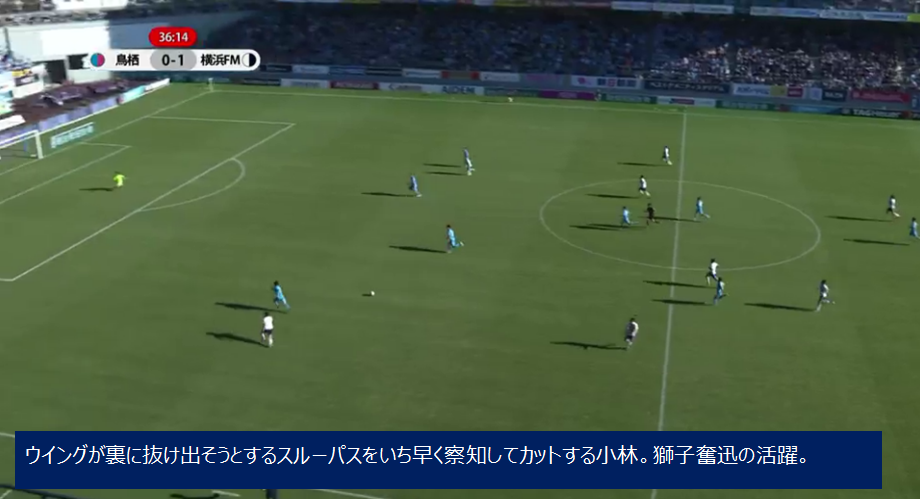

仲川と遠藤に対しては、鳥栖のサイドバックが対峙していたのですが、特に小林は獅子奮迅の活躍でしたね。遠藤と多くのデュエルが発生したのですが、裏へ抜けるパス、カットインしてくるドリブル、クロスからの飛び込み、それらの全てに対応して遠藤を封じ込みました。

また、カウンター時に義希が止めきれなくてゴール前で仲川と1VS1になったときのカットは身が奮えるほどのプレイでしたね。

攻撃面でもビルドアップで右サイドでの崩しに参画してカットインで相手をはがすプレイは見事でしたし、私の中では、今回のMVPは小林です。(ちなみに、MIPはトーレス、金崎)

鳥栖としては準備していたプレッシング戦術がしっかりと機能しており、前線でひっかけてショートカウンターというチャンスを多く作っていたのである程度満足行く戦いだったかと思います。

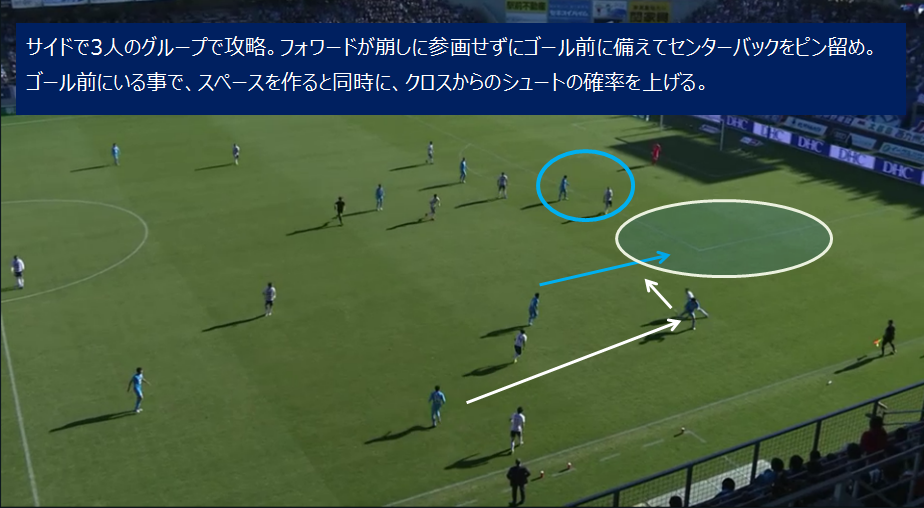

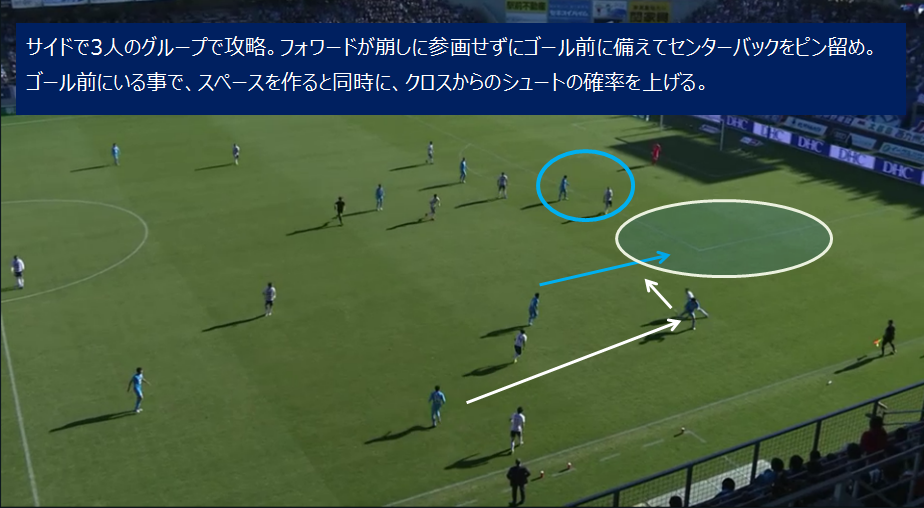

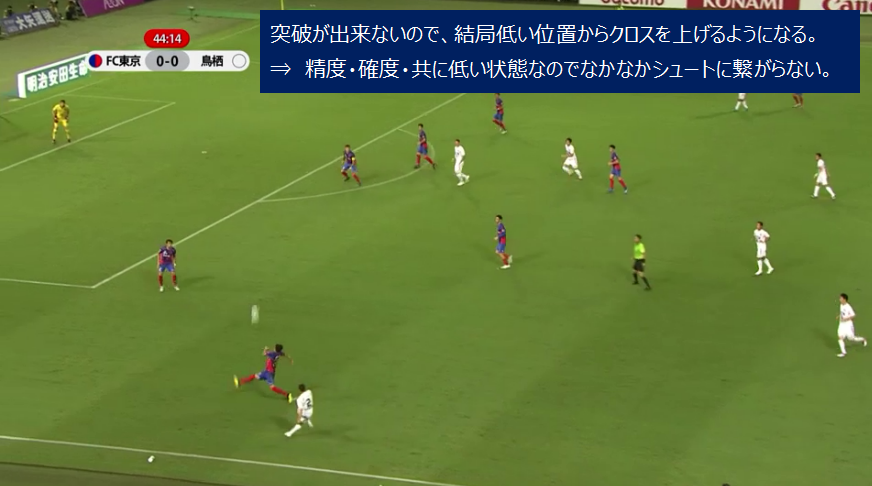

低い位置からのカウンターでも中央に絞っている両サイドバックの裏のスペースを有効活用してボールを前進させたり、ビルドアップの局面でもサイドバック、サイドハーフ、ボランチの3人によるグループの崩しが見られたりと、攻撃に関してもある程度準備していた形は実現できていたと思います。

ただし、いかんせん、ゴール前で手数をかけすぎたり、判断ミスが発生したりなど、決定的なチャンスを作れそうでなかなかシュートにもちこめないというモドカシイ状況ではありました。福田のカットからのショートカウンターはシュートまでは行ってほしかったですね。何度もドキドキして席を思わず立ってしまいました(笑)

鳥栖が優勢かという状況でしたが、ここがサッカーの怖い所でありまして、先制点はマリノスがあげます。

先制点のシーンでは、ルーズボールを収めたマリノスが、勝負どころであるウイングにボールを渡すことに成功し、仲川が前を向くことができました。

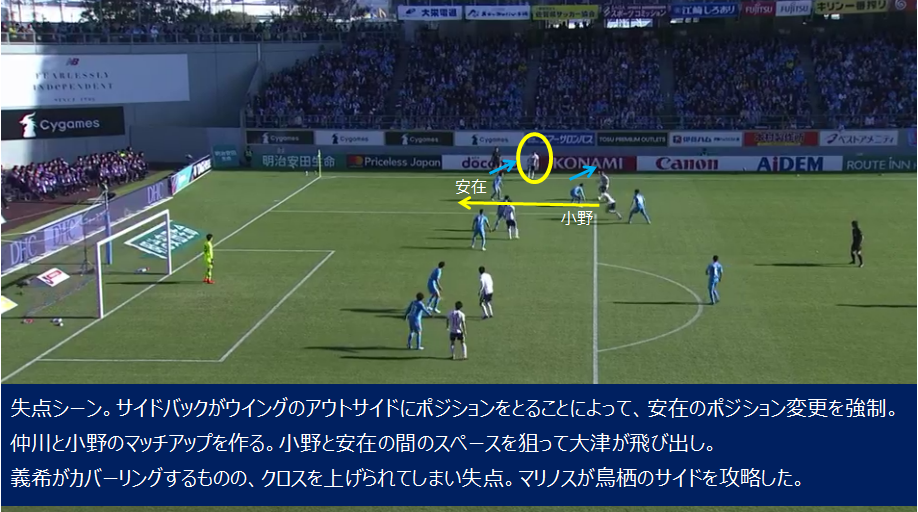

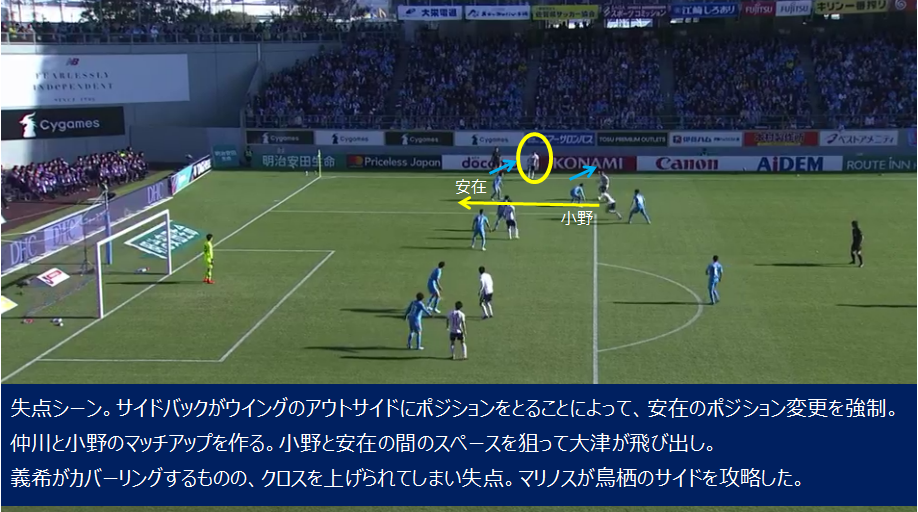

ここで鳥栖の組織にとっては予定外の事が発生しました。仲川がボール保持している状態で、本来の役割である安在が対峙していたのですが、更にアウトサイドをサイドバックの松原がオーバーラップしていきます。サイドバックのセントラルハーフ化がモットーであるマリノスが、ここで人数をかけるべくサイドバックらしい外からの上りを見せたところで、鳥栖の守備の構造が変わります。

松原をケアするべく安在がアウトサイドに下がって仲川のマークを小野が引き受ける事になりました。ここから更に、大津が今度は仲川の内側のスペースを飛び出していきます。仲川のアジリティのある突破に対応するために間を取っていた小野に対し、仲川が小野の足元を抜けるように、スペースに入る大津にパスを送りこむのは難しくない選択でした。ダイレクトの折り返し、そしてダイレクトのシュートで義希、祐治のマークも届かずに先制点を決めます。

先制点を上げたマリノスは、全体のポジショニングは落ち着いたものの、ボールを保持する戦い方は変わりませんでした。鳥栖としては引き続きひっかけてカウンターという形を取れればよかったのですが、運動量の低下と共にボールを奪うポイントが徐々に低くなっていきます。

ボールを奪ってもセントラルハーフ化したサイドバックがしっかりと中央に鎮座するので、クリティカルなシュートレンジエリアを崩せず、サイドにボールを運ぶ動きになってしまうことで前半は思うようにシュートチャンスを作れませんでした。

後半に入ると、フォワードが積極的に縦パスを受ける体制を作り、時間が経つにつれて、攻勢を強めたい鳥栖が徐々にボールを保持するようにシフトしていきました。

運動量の落ちてきたチョドンゴンに替わって金崎が入って更に潮目が変わります。金崎が激しいプレッシングを始めたので、再び前半のように、ビルドアップの抜け道(セカンドトップへのパス)を狙ってサイドハーフがカットする回数が増え、ショートカウンターの攻撃数も増えてきました。福田が良い位置でボールカットしたシーンは惜しかったですね。これも、シュートに繋げたかったです。

同点ゴールは、その金崎がサイドで基点を作ってからのものでした。安在が金崎を追い越して左サイドからクロスを上げ、逆サイドにいた福田がボールを受けて再びクロスを上げたところでシノヅカのハンドリングを誘い、PKを得る事ができました。明輝体制に替わって、両サイドハーフがゴール前に迫るシーンが増えています。クロスが抜けて逆サイドでボールを拾えるポジションを取るという形を作れたこと(ペナルティエリア内の人数が増えた事)は、明輝監督に代わった一番の効果ですよね。そして、金崎のPKは気迫溢れるシュートでした。シーズン途中から来てくれた彼がこのように強い気持ちでサガン鳥栖の一員として戦ってくれるのは非常に心強いです。

左サイドハーフを田川に代えた直後に逆転ゴールが生まれます。マリノスがカウンター気味にドリブルで中央を上がって行ったところを、祐治がうまくひっかけて金崎にボールを送り込みます。マリノスカウンターに対する逆カウンターを生み出すことができました。

ここでうまかったのは、トーレスがしっかりとオフサイドにならないようにポジションを取ったことです。並のストライカーであれば、ボールを奪われたときにリトリートが遅れてオフサイドとなってしまうのですが、トーレスはしっかりとボールを受ける準備ができていました。前半から、福田や小野がひっかけるシーンが多かったのですが、トーレスもチョドンゴンも、ボールカットに合わせてしっかりとオフサイドにならないようにポジションを取っています。惜しくも彼らにボールが渡らなかったのですが、常に準備をしていた動きがついに報われた瞬間でした。センターバック一人をかわして素早い振りぬけで放ったシュートは本当に素晴らしかったですね。

鳥栖にとってある意味誤算だったのは、田川投入直後に逆転ゴールが生まれた事。今度は守るフェーズになり、田川が左サイドの守備を担うことになりました。

田川が仲川に振り切られたり、右サイドにスライドした時にポジションの絞りが遅れたりと、守備を担うサイドハーフとしては、ちょっと危ないシーンを生んでしまいました。逆にカウンターに入った時のスピードは魅力的でして、中央を持ち込んで、左サイドの金崎に送り込んでからのシュートというシーンを作り出すことができました。やはり、攻撃で特徴を生かせる選手ですよね。

最後は疲れで足に痛みが出た安在を三丸に替えてしっかりとゲームを終了させることができました。三丸が入ってご挨拶とばかりに仲川に鋭いプレッシングをしたり(ファールになってしまいまいたが)、左サイド深く入られたところを久保からしっかりとボールを奪ったり、三丸の守備の安心感は、ここ数試合でのスタメンが自信になってますよね。

さきほど小林を書きましたが、もちろん、安在も素晴らしい出来でした。仲川とのマッチアップが多くて苦労していましたが、四苦八苦しながらもなんとか1失点で抑える事ができて、非常に良い仕事をしたと思います。

さて、ちょっと最後に一言。失点後の小野の振る舞いは、傍から見るとあまり気持ちの良いものではありませんでした。熱くなって安在や義希に激しく言っていたのは気になりました。熱い気持ちとメンタル不安定は別物です。サッカーはチームスポーツですので、得点も失点も良くも悪くもチーム全体が成しえた成果です。自分の責務を放棄したかのようにチームメイトに声を荒げるのはチームビルディングとしては不要なものです。釈迦に説法ですが、サッカーはチームスポーツであることと、試合を優位に進めるためにはメンタルコントロールが重要である事を再認識しなければならないと思います。

ただ、これは外野の意見であって、現場の監督・コーチ・選手たちがどう思っているかが一番大事です。みんなの勇気の原動力になっていればまっまく問題ありません。こればかりは本人たちの世界ですから。

先制点を献上し、そして名古屋も湘南も柏もリードしているという絶体絶命のピンチから、金崎、トーレスのゴールでサガン鳥栖が蘇りました。

鹿島戦は引き分けでも残留確定です。万が一順位を落としても、プレーオフに臨むことができます。ようやくここまでチームを持ってくることが出来ました。泣いても笑っても残り1試合。なんとか残留を勝ち取って、来シーズンこそは是非ともトップリーグでの強いサガン鳥栖を見たいですね。

<画像引用元:DAZN>

鳥栖のセットアップは4-4-2。フォワードにはチョドンゴンが入りトーレスとのツートップ。左サイドハーフに小野、左サイドバックには安在を起用しました。金崎、田川、三丸に関しては、万全ではないという情報もあり、ベンチスタートです。

対するマリノスは攻撃時と守備時で大きく陣形を変えるスタイル。攻撃時が特徴的でして、システム的に言うと2-3-2-3のような形。最終ラインは2センターバック(+時折ゴールキーパー)でビルドアップスタート。サイドバックを中央の高い位置に上げて扇原を含めた3人がセントラルハーフのように振る舞い、パスの受け手となります。トップ下の位置で大津、天野が運動量を発揮してポジションを頻繁に変え、前線は伊藤を中央に、仲川と遠藤が両サイドの幅を取ります。守備時は4-4-2のセットアップです。

鳥栖としては、この特徴的なビルドアップでボールを保持したいマリノスをどのように抑えるかというところがひとつのポイントだったのですが、取った戦略は積極的なプレッシングによるビルドアップ潰しでした。センターバック2名に対してはそのままツートップを当て、3センターに対して(あえてサイドバックとは言いません)は、サイドハーフの小野と福田、そしてボランチが1列上がってプレッシングを行います。

ボール保持を阻止しようという事がよく分かるのは、マリノスのゴールキックの時でありまして、センターバックへの繋ぎを阻止するべくフォワードが高い位置を取ってしっかりとマークし、中盤も連動してマリノスの3センターへのパスコースをつぶしていました。早いキックで両ウイングに合わせてくることも想定して、サイドバックが幅を取るウイングに対してしっかりとマーク。

鳥栖のプレッシャーに飯倉がギブアップしてロングボールを蹴るシーンも見え、マリノスにとっては自分たちがやろうとすることを阻害されている嫌な雰囲気は感じていたと思います。明輝さんの積極的な采配でしたね。

鳥栖が人を明確に意識したプレッシング戦術を図ったことの引き換えとして、マリノスのポジショニングに応じてスペースを与える事となります。マリノスの狙い目としては、サイドバックが中央に入ったことによって空けたスペースでした。スペースの使い方には決まりはなかった模様で、大津と天野が広がってビルドアップの出口となったり、仲川や遠藤が下がってボールを受けて基点となったり。時折サイドバックが侵入することもありました。鳥栖にとってもそのスペースが狙われるのは予見していたらしく、一人余ったボランチや、小野、福田の二度追いによってマリノスに自由にボールを回されるのを阻害していました。

マリノスのビルドアップは、このスペースを使ったワンタッチプレイが成功するかどうか、鳥栖のビルドアップ阻止は、このスペースに入ってきた選手を捕まえきれるかどうか、という事でサイドのスペースはかなり熱いエリアとなっていました。

図で表すと以下のような感じです。

最終的には、マリノスとしてはいかに両ウイングである仲川、遠藤が勝負できる体制に持ち込める状況を作れるかというところがポイントでした。

鳥栖としては、ビルドアップで網を抜けられたとしても、仲川と遠藤が下がらざるを得ない状況を作り出した時にはさほどピンチにはつながっていませんでしたが、フリーでボールを受けて前を向かれると鳥栖にとっては厳しい状況を迎えていました。

仲川と遠藤に対しては、鳥栖のサイドバックが対峙していたのですが、特に小林は獅子奮迅の活躍でしたね。遠藤と多くのデュエルが発生したのですが、裏へ抜けるパス、カットインしてくるドリブル、クロスからの飛び込み、それらの全てに対応して遠藤を封じ込みました。

また、カウンター時に義希が止めきれなくてゴール前で仲川と1VS1になったときのカットは身が奮えるほどのプレイでしたね。

攻撃面でもビルドアップで右サイドでの崩しに参画してカットインで相手をはがすプレイは見事でしたし、私の中では、今回のMVPは小林です。(ちなみに、MIPはトーレス、金崎)

鳥栖としては準備していたプレッシング戦術がしっかりと機能しており、前線でひっかけてショートカウンターというチャンスを多く作っていたのである程度満足行く戦いだったかと思います。

低い位置からのカウンターでも中央に絞っている両サイドバックの裏のスペースを有効活用してボールを前進させたり、ビルドアップの局面でもサイドバック、サイドハーフ、ボランチの3人によるグループの崩しが見られたりと、攻撃に関してもある程度準備していた形は実現できていたと思います。

ただし、いかんせん、ゴール前で手数をかけすぎたり、判断ミスが発生したりなど、決定的なチャンスを作れそうでなかなかシュートにもちこめないというモドカシイ状況ではありました。福田のカットからのショートカウンターはシュートまでは行ってほしかったですね。何度もドキドキして席を思わず立ってしまいました(笑)

鳥栖が優勢かという状況でしたが、ここがサッカーの怖い所でありまして、先制点はマリノスがあげます。

先制点のシーンでは、ルーズボールを収めたマリノスが、勝負どころであるウイングにボールを渡すことに成功し、仲川が前を向くことができました。

ここで鳥栖の組織にとっては予定外の事が発生しました。仲川がボール保持している状態で、本来の役割である安在が対峙していたのですが、更にアウトサイドをサイドバックの松原がオーバーラップしていきます。サイドバックのセントラルハーフ化がモットーであるマリノスが、ここで人数をかけるべくサイドバックらしい外からの上りを見せたところで、鳥栖の守備の構造が変わります。

松原をケアするべく安在がアウトサイドに下がって仲川のマークを小野が引き受ける事になりました。ここから更に、大津が今度は仲川の内側のスペースを飛び出していきます。仲川のアジリティのある突破に対応するために間を取っていた小野に対し、仲川が小野の足元を抜けるように、スペースに入る大津にパスを送りこむのは難しくない選択でした。ダイレクトの折り返し、そしてダイレクトのシュートで義希、祐治のマークも届かずに先制点を決めます。

先制点を上げたマリノスは、全体のポジショニングは落ち着いたものの、ボールを保持する戦い方は変わりませんでした。鳥栖としては引き続きひっかけてカウンターという形を取れればよかったのですが、運動量の低下と共にボールを奪うポイントが徐々に低くなっていきます。

ボールを奪ってもセントラルハーフ化したサイドバックがしっかりと中央に鎮座するので、クリティカルなシュートレンジエリアを崩せず、サイドにボールを運ぶ動きになってしまうことで前半は思うようにシュートチャンスを作れませんでした。

後半に入ると、フォワードが積極的に縦パスを受ける体制を作り、時間が経つにつれて、攻勢を強めたい鳥栖が徐々にボールを保持するようにシフトしていきました。

運動量の落ちてきたチョドンゴンに替わって金崎が入って更に潮目が変わります。金崎が激しいプレッシングを始めたので、再び前半のように、ビルドアップの抜け道(セカンドトップへのパス)を狙ってサイドハーフがカットする回数が増え、ショートカウンターの攻撃数も増えてきました。福田が良い位置でボールカットしたシーンは惜しかったですね。これも、シュートに繋げたかったです。

同点ゴールは、その金崎がサイドで基点を作ってからのものでした。安在が金崎を追い越して左サイドからクロスを上げ、逆サイドにいた福田がボールを受けて再びクロスを上げたところでシノヅカのハンドリングを誘い、PKを得る事ができました。明輝体制に替わって、両サイドハーフがゴール前に迫るシーンが増えています。クロスが抜けて逆サイドでボールを拾えるポジションを取るという形を作れたこと(ペナルティエリア内の人数が増えた事)は、明輝監督に代わった一番の効果ですよね。そして、金崎のPKは気迫溢れるシュートでした。シーズン途中から来てくれた彼がこのように強い気持ちでサガン鳥栖の一員として戦ってくれるのは非常に心強いです。

左サイドハーフを田川に代えた直後に逆転ゴールが生まれます。マリノスがカウンター気味にドリブルで中央を上がって行ったところを、祐治がうまくひっかけて金崎にボールを送り込みます。マリノスカウンターに対する逆カウンターを生み出すことができました。

ここでうまかったのは、トーレスがしっかりとオフサイドにならないようにポジションを取ったことです。並のストライカーであれば、ボールを奪われたときにリトリートが遅れてオフサイドとなってしまうのですが、トーレスはしっかりとボールを受ける準備ができていました。前半から、福田や小野がひっかけるシーンが多かったのですが、トーレスもチョドンゴンも、ボールカットに合わせてしっかりとオフサイドにならないようにポジションを取っています。惜しくも彼らにボールが渡らなかったのですが、常に準備をしていた動きがついに報われた瞬間でした。センターバック一人をかわして素早い振りぬけで放ったシュートは本当に素晴らしかったですね。

鳥栖にとってある意味誤算だったのは、田川投入直後に逆転ゴールが生まれた事。今度は守るフェーズになり、田川が左サイドの守備を担うことになりました。

田川が仲川に振り切られたり、右サイドにスライドした時にポジションの絞りが遅れたりと、守備を担うサイドハーフとしては、ちょっと危ないシーンを生んでしまいました。逆にカウンターに入った時のスピードは魅力的でして、中央を持ち込んで、左サイドの金崎に送り込んでからのシュートというシーンを作り出すことができました。やはり、攻撃で特徴を生かせる選手ですよね。

最後は疲れで足に痛みが出た安在を三丸に替えてしっかりとゲームを終了させることができました。三丸が入ってご挨拶とばかりに仲川に鋭いプレッシングをしたり(ファールになってしまいまいたが)、左サイド深く入られたところを久保からしっかりとボールを奪ったり、三丸の守備の安心感は、ここ数試合でのスタメンが自信になってますよね。

さきほど小林を書きましたが、もちろん、安在も素晴らしい出来でした。仲川とのマッチアップが多くて苦労していましたが、四苦八苦しながらもなんとか1失点で抑える事ができて、非常に良い仕事をしたと思います。

さて、ちょっと最後に一言。失点後の小野の振る舞いは、傍から見るとあまり気持ちの良いものではありませんでした。熱くなって安在や義希に激しく言っていたのは気になりました。熱い気持ちとメンタル不安定は別物です。サッカーはチームスポーツですので、得点も失点も良くも悪くもチーム全体が成しえた成果です。自分の責務を放棄したかのようにチームメイトに声を荒げるのはチームビルディングとしては不要なものです。釈迦に説法ですが、サッカーはチームスポーツであることと、試合を優位に進めるためにはメンタルコントロールが重要である事を再認識しなければならないと思います。

ただ、これは外野の意見であって、現場の監督・コーチ・選手たちがどう思っているかが一番大事です。みんなの勇気の原動力になっていればまっまく問題ありません。こればかりは本人たちの世界ですから。

先制点を献上し、そして名古屋も湘南も柏もリードしているという絶体絶命のピンチから、金崎、トーレスのゴールでサガン鳥栖が蘇りました。

鹿島戦は引き分けでも残留確定です。万が一順位を落としても、プレーオフに臨むことができます。ようやくここまでチームを持ってくることが出来ました。泣いても笑っても残り1試合。なんとか残留を勝ち取って、来シーズンこそは是非ともトップリーグでの強いサガン鳥栖を見たいですね。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

12:01

│Match Impression (2018)

2018年11月16日

2018 第32節 : ヴィッセル神戸 VS サガン鳥栖

2018年第32節、ヴィッセル神戸戦のレビューです。今回もポイントだけ。

鳥栖のセットアップは4-4-2。金崎が復帰してフォワードに入った点以外は長崎戦と同じ布陣です。

対する神戸は4-3-3(4-3-2-1)のセットアップ。3人のインサイドハーフが、やや前目にポジショニングを取るイニエスタとポドルスキ―を支える形となりました。

この試合の大きなポイントは、神戸のボール保持戦術でしょう。前半の鳥栖は前線でのボールの奪いどころをサイドに置きましたがなかなか機能せず、かといってイニエスタとポドルスキ―のプレイエリアを捨ててまでというプレスにも行けず、そうこうするうちにフリーとなったティーラトンに幾度もボールが渡ってしまい、その結果、最終的な選択としてはブロックを組んでゴール前で守りきるという、消極的な形でディフェンシブサードでの待機を強いられる戦いとなってしまいました。

神戸のボール保持戦術ですが、神戸は両センターバックが大きくワイドに広がって横幅を作ります。そして、両センターバックをフォローするように2列目から選手が下りてきて(主に藤田)3人での最終ラインを形成します。これにより、鳥栖の2トップに対して常に優位な状態でボールを保持することができました。神戸が巧妙だったのは、苦しい時には簡単にゴールキーパーを使う事でした。キーパーを使って迂回することによって、簡単にボールロストしないように、可能な限りのボール保持を試みます。

ボールキープの仕組みができたので、あとはどうやってゴール前までボールを運ぶかという所ですが、基本的には中央に人数を集めて数的優位を作ってボールを前進します。中央を締められた時(鳥栖の選手が集まって来たとき)に、高い位置を取らせているサイドバックを使うという形を作りました。前半は特にこの形がはまりましたね。ティーラトンにフリーでボールを持たれてしまうシーンを何度も作られてしまいました。

前からプレスに行きたい鳥栖としてはツートップに加えてあと一人入らないとプレッシャーをかける事ができません。プレッシャーに入るエリアと人選をどうしようかという所ですが、サイドハーフの福田、原川が横幅を取るセンターバックまでプレッシャーに出てしまうのはあまり良くない形でした。インサイドハーフが横幅を取るセンターバックに出ていく事により、神戸のサイドバックに対して、鳥栖もサイドバックが出ていかなければならなくなります。秀人と義希はイニエスタ、ポドルスキを放すわけにはいかないので、中央に鎮座する事になり、これで神戸のインサイドハーフは誰が見るのか問題が勃発しました。

三田、伊野波が比較的フリーになるので、サイドバックの裏に抜けたり、中央の藤田を経由して縦位置でボールを受けたりできます。彼らを気にしすぎると、直接イニエスタやポドルスキにボールが出されるケースが増え、徐々に鳥栖のプレッシングが無効化してしまいました。

横幅を取るセンターバックに対してツートップがプレスに行き、そこから出てくるボールに対してサイドハーフが行っているときはボールが奪えるチャンスもあって問題なかったのですが、その形を取れない時が、鳥栖の守備がビルドアップで破壊される時でした。

今回、厄介だったのは、セットアップでは、鳥栖の最終ラインと2列目の間にポジションを取っているポドルスキやイニエスタが、ビルドアップで義希、秀人の前でボールを受けるために下がってくることです。彼らが下がってボールを受ける事によって、最終ラインからのパスコースが、サイドバック、インサイドハーフ、セカンドトップと種類が増える事になります。また、中央に鳥栖の選手を引き付ける事ができます。鳥栖のボランチの前でボールを受けたポドルスキやイニエスタにとっては、ひとり剥がして前を向くことなど造作でもない事でした。イニエスタとポドルスキの2人のコンビネーションは本当に脅威で、確実にプレイエリアを前進していく事ができました。

こうして、鳥栖としては、前から行ってもはがされて徒労に終わる時間が増えてくると、最後の手段としてはいかにして良い状態でシュートを打たれないかという形でブロックを作る事しかなくなります。サイドハーフが出ていくとそこがスペースになってイニエスタに使われてしまうので、出来る限りミドルサードまで我慢して、中央へのパスコースを防ぎつつ、タイミングを見計らってプレッシングに行くように切り替えました。こうして、鳥栖が前に出ていく回数が減ったので、神戸は苦労せずにボールを握れるようになりました。

鳥栖にとって助かっていたのは、神戸のコントロールミス(トラップミス)によって、攻撃がストップしてしまう事でした。ボールコントロールがしっかりとしていれば、瞬く間にピンチになったシーンが幾度もありました。戦術も大事ですが、最後はやはり、止める、蹴るの技術も大事だと思うシーンが多々ありました。図は、原川と三丸がプレッシングにはいることによって伊野波が裏のスペースでボールを受けるシーンです。トラップミスによって助かったのですが、オマリも引き出されていてなかなか危ないシーンではあります。

後半に入ると鳥栖は、少し守備のやり方を変えてきます。ボール保持されているままでは攻撃の打つ手がなくなるので、やはり前から奪える仕組みを作らなければなりません。ポイントは2つありました。ひとつめはビルドアップを行う最終ラインへのプレッシャーのかけ方。前半は、サイドにボールを回させて、センターバック、もしくはサイドバックに対するプレッシャーが多かったのですが、後半に入ると最終ラインでボール保持を形成する藤田に対して鳥栖のボランチがボールを奪いに出ていき、ポドルスキやイニエスタにボールが入る前のタイミングでプレッシングをかけます。中央の人数をひとり削るという勇気のいるプレイでしたが、かわされてもすぐに戻る献身さを見せる事が出来る秀人と義希だからこそできた形かもしれません。藤田の所に秀人が出ていく事により、横幅を取るセンターバックに対してフォワードがプレッシングにいく事ができました。これによって鳥栖のサイドハーフが神戸のインサイドハーフを捕まえる事ができるようになったので、前半のようには簡単にボール保持される機会が減りました。

もうひとつ、ポジショニングを変えたのはサイドバックの位置です。前半は、中央を固めるというコンセプトだったので、4-4のラインを中央に寄せるためにどうしてもサイド(特にティーラトン)のところがフリーになってしまい、何度も中央からサイドのティーラトンへ展開されてフリーでクロスを上げられるシーンを作られてしまいました。後半は、ティーラトンに自由を与えないために、小林が少しワイドの位置に構えるような形になりました。これによって、ティーラトンにボールが入ってもスピードに乗る前にプレッシングに行けるので、時おり彼にボールが入る前にカットすることもありました。

この守備ができたのは、ボール保持して前進を図る神戸に取っても痛しかゆしの部分でありまして、本来は小林がサイドを気にするポジションを取ることによって、サイドバックとセンターバックの間のスペースが空くのですが、神戸はこのスペースを有効活用して侵入してくるプレイヤーがいません。セカンドトップ(と言うよりは、オフェンシブハーフかな)のポドルスキもイニエスタもどちらかと言えば、このエリアにパスを出す側の選手であって入る側の選手ではなく、そうなると古橋一人が頑張ってポジションを移してボールを受ける事になります。神戸はフィニッシュにも問題を抱えていて、前線が古橋ひとりであるためクロスが上がっても古橋一人であるためにオマリ、祐治がことごとくクロスを跳ね返していました。スルーパスに対しても、古橋が追い付けていないシーンもありました。このあたりのボールは保持できてもなかなか決定的シュートまで結びつけられないという点は神戸としての課題でもありますね。

鳥栖は、前半にボール保持されて奪いきれなかったので、最後は中央を固めてゴール前で鍵をかけるという守備を行いましたが、神戸が多少ゴール前にスペースを空けても入ってくる選手がいないという事で、サイドバックのポジションを外寄りにするという変更は正解だったということですね。

チーム作りと言うのは難しいなというのがありまして、もし、柏の瀬川であったり、札幌の三好であったりすると、そういったゴール前のスペースをしっかり使ってくる動きをするでしょう。そこにイニエスタが絡むと鳥栖も2失点は必至だったかもしれません(笑) しかしながら、ポドルスキという大きな武器を持っているので使わないわけにはいきません。ビルドアップやミドルシュートのシーンでは、類まれなる活躍をしてくれます。そう考えると鳥栖の金崎とトーレスも同じですよね。使わないわけにはいかないし、なんとか機能させないといけない。豊田が怪我しているので何ともいえませんが、本来は豊田も使いたい選手ですし、チームビルディングの難しさを感じます。

ということで、おさらいです。

前半は、横幅を取るセンターバックと、最終ラインで数的優位を作る藤田、2列目と3列目の間にポジションを取るイニエスタとポドルスキという色々と対応しなければならない事項があり、最終的にはリトリートして守備ブロックを組んでゴールを固めるという、明輝監督としては不本意であろう守備を強いられました。後半からは、勇気をもって秀人を前に上げてプレッシングでの数的不利を解消し、サイドバックのポジションを変える事によってサイドの深い位置への侵入を未然に防ぎました。ポジショニングを変える事で、戦局の優位性を変える事ができるという、良い例となる試合だったかなと思います。明輝監督は守備に関する修正力を見せてくれましたしね。

この試合、ボールポゼション、決定的チャンスの数、ピンチの数を考えると完全に神戸が優勢でした。それだけに、この勝ち点1は決して悪くはありません。この勝ち点1によって、鳥栖は降格圏から脱出する事ができました。肝は次のマリノス戦ですね。ホーム最終戦をどのような形で終える事ができるか。シーズン最終戦に向け、ひとときも目を放すことができない戦いが続きます。

<画像引用元:DAZN>

鳥栖のセットアップは4-4-2。金崎が復帰してフォワードに入った点以外は長崎戦と同じ布陣です。

対する神戸は4-3-3(4-3-2-1)のセットアップ。3人のインサイドハーフが、やや前目にポジショニングを取るイニエスタとポドルスキ―を支える形となりました。

この試合の大きなポイントは、神戸のボール保持戦術でしょう。前半の鳥栖は前線でのボールの奪いどころをサイドに置きましたがなかなか機能せず、かといってイニエスタとポドルスキ―のプレイエリアを捨ててまでというプレスにも行けず、そうこうするうちにフリーとなったティーラトンに幾度もボールが渡ってしまい、その結果、最終的な選択としてはブロックを組んでゴール前で守りきるという、消極的な形でディフェンシブサードでの待機を強いられる戦いとなってしまいました。

神戸のボール保持戦術ですが、神戸は両センターバックが大きくワイドに広がって横幅を作ります。そして、両センターバックをフォローするように2列目から選手が下りてきて(主に藤田)3人での最終ラインを形成します。これにより、鳥栖の2トップに対して常に優位な状態でボールを保持することができました。神戸が巧妙だったのは、苦しい時には簡単にゴールキーパーを使う事でした。キーパーを使って迂回することによって、簡単にボールロストしないように、可能な限りのボール保持を試みます。

ボールキープの仕組みができたので、あとはどうやってゴール前までボールを運ぶかという所ですが、基本的には中央に人数を集めて数的優位を作ってボールを前進します。中央を締められた時(鳥栖の選手が集まって来たとき)に、高い位置を取らせているサイドバックを使うという形を作りました。前半は特にこの形がはまりましたね。ティーラトンにフリーでボールを持たれてしまうシーンを何度も作られてしまいました。

前からプレスに行きたい鳥栖としてはツートップに加えてあと一人入らないとプレッシャーをかける事ができません。プレッシャーに入るエリアと人選をどうしようかという所ですが、サイドハーフの福田、原川が横幅を取るセンターバックまでプレッシャーに出てしまうのはあまり良くない形でした。インサイドハーフが横幅を取るセンターバックに出ていく事により、神戸のサイドバックに対して、鳥栖もサイドバックが出ていかなければならなくなります。秀人と義希はイニエスタ、ポドルスキを放すわけにはいかないので、中央に鎮座する事になり、これで神戸のインサイドハーフは誰が見るのか問題が勃発しました。

三田、伊野波が比較的フリーになるので、サイドバックの裏に抜けたり、中央の藤田を経由して縦位置でボールを受けたりできます。彼らを気にしすぎると、直接イニエスタやポドルスキにボールが出されるケースが増え、徐々に鳥栖のプレッシングが無効化してしまいました。

横幅を取るセンターバックに対してツートップがプレスに行き、そこから出てくるボールに対してサイドハーフが行っているときはボールが奪えるチャンスもあって問題なかったのですが、その形を取れない時が、鳥栖の守備がビルドアップで破壊される時でした。

今回、厄介だったのは、セットアップでは、鳥栖の最終ラインと2列目の間にポジションを取っているポドルスキやイニエスタが、ビルドアップで義希、秀人の前でボールを受けるために下がってくることです。彼らが下がってボールを受ける事によって、最終ラインからのパスコースが、サイドバック、インサイドハーフ、セカンドトップと種類が増える事になります。また、中央に鳥栖の選手を引き付ける事ができます。鳥栖のボランチの前でボールを受けたポドルスキやイニエスタにとっては、ひとり剥がして前を向くことなど造作でもない事でした。イニエスタとポドルスキの2人のコンビネーションは本当に脅威で、確実にプレイエリアを前進していく事ができました。

こうして、鳥栖としては、前から行ってもはがされて徒労に終わる時間が増えてくると、最後の手段としてはいかにして良い状態でシュートを打たれないかという形でブロックを作る事しかなくなります。サイドハーフが出ていくとそこがスペースになってイニエスタに使われてしまうので、出来る限りミドルサードまで我慢して、中央へのパスコースを防ぎつつ、タイミングを見計らってプレッシングに行くように切り替えました。こうして、鳥栖が前に出ていく回数が減ったので、神戸は苦労せずにボールを握れるようになりました。

鳥栖にとって助かっていたのは、神戸のコントロールミス(トラップミス)によって、攻撃がストップしてしまう事でした。ボールコントロールがしっかりとしていれば、瞬く間にピンチになったシーンが幾度もありました。戦術も大事ですが、最後はやはり、止める、蹴るの技術も大事だと思うシーンが多々ありました。図は、原川と三丸がプレッシングにはいることによって伊野波が裏のスペースでボールを受けるシーンです。トラップミスによって助かったのですが、オマリも引き出されていてなかなか危ないシーンではあります。

後半に入ると鳥栖は、少し守備のやり方を変えてきます。ボール保持されているままでは攻撃の打つ手がなくなるので、やはり前から奪える仕組みを作らなければなりません。ポイントは2つありました。ひとつめはビルドアップを行う最終ラインへのプレッシャーのかけ方。前半は、サイドにボールを回させて、センターバック、もしくはサイドバックに対するプレッシャーが多かったのですが、後半に入ると最終ラインでボール保持を形成する藤田に対して鳥栖のボランチがボールを奪いに出ていき、ポドルスキやイニエスタにボールが入る前のタイミングでプレッシングをかけます。中央の人数をひとり削るという勇気のいるプレイでしたが、かわされてもすぐに戻る献身さを見せる事が出来る秀人と義希だからこそできた形かもしれません。藤田の所に秀人が出ていく事により、横幅を取るセンターバックに対してフォワードがプレッシングにいく事ができました。これによって鳥栖のサイドハーフが神戸のインサイドハーフを捕まえる事ができるようになったので、前半のようには簡単にボール保持される機会が減りました。

もうひとつ、ポジショニングを変えたのはサイドバックの位置です。前半は、中央を固めるというコンセプトだったので、4-4のラインを中央に寄せるためにどうしてもサイド(特にティーラトン)のところがフリーになってしまい、何度も中央からサイドのティーラトンへ展開されてフリーでクロスを上げられるシーンを作られてしまいました。後半は、ティーラトンに自由を与えないために、小林が少しワイドの位置に構えるような形になりました。これによって、ティーラトンにボールが入ってもスピードに乗る前にプレッシングに行けるので、時おり彼にボールが入る前にカットすることもありました。

この守備ができたのは、ボール保持して前進を図る神戸に取っても痛しかゆしの部分でありまして、本来は小林がサイドを気にするポジションを取ることによって、サイドバックとセンターバックの間のスペースが空くのですが、神戸はこのスペースを有効活用して侵入してくるプレイヤーがいません。セカンドトップ(と言うよりは、オフェンシブハーフかな)のポドルスキもイニエスタもどちらかと言えば、このエリアにパスを出す側の選手であって入る側の選手ではなく、そうなると古橋一人が頑張ってポジションを移してボールを受ける事になります。神戸はフィニッシュにも問題を抱えていて、前線が古橋ひとりであるためクロスが上がっても古橋一人であるためにオマリ、祐治がことごとくクロスを跳ね返していました。スルーパスに対しても、古橋が追い付けていないシーンもありました。このあたりのボールは保持できてもなかなか決定的シュートまで結びつけられないという点は神戸としての課題でもありますね。

鳥栖は、前半にボール保持されて奪いきれなかったので、最後は中央を固めてゴール前で鍵をかけるという守備を行いましたが、神戸が多少ゴール前にスペースを空けても入ってくる選手がいないという事で、サイドバックのポジションを外寄りにするという変更は正解だったということですね。

チーム作りと言うのは難しいなというのがありまして、もし、柏の瀬川であったり、札幌の三好であったりすると、そういったゴール前のスペースをしっかり使ってくる動きをするでしょう。そこにイニエスタが絡むと鳥栖も2失点は必至だったかもしれません(笑) しかしながら、ポドルスキという大きな武器を持っているので使わないわけにはいきません。ビルドアップやミドルシュートのシーンでは、類まれなる活躍をしてくれます。そう考えると鳥栖の金崎とトーレスも同じですよね。使わないわけにはいかないし、なんとか機能させないといけない。豊田が怪我しているので何ともいえませんが、本来は豊田も使いたい選手ですし、チームビルディングの難しさを感じます。

ということで、おさらいです。

前半は、横幅を取るセンターバックと、最終ラインで数的優位を作る藤田、2列目と3列目の間にポジションを取るイニエスタとポドルスキという色々と対応しなければならない事項があり、最終的にはリトリートして守備ブロックを組んでゴールを固めるという、明輝監督としては不本意であろう守備を強いられました。後半からは、勇気をもって秀人を前に上げてプレッシングでの数的不利を解消し、サイドバックのポジションを変える事によってサイドの深い位置への侵入を未然に防ぎました。ポジショニングを変える事で、戦局の優位性を変える事ができるという、良い例となる試合だったかなと思います。明輝監督は守備に関する修正力を見せてくれましたしね。

この試合、ボールポゼション、決定的チャンスの数、ピンチの数を考えると完全に神戸が優勢でした。それだけに、この勝ち点1は決して悪くはありません。この勝ち点1によって、鳥栖は降格圏から脱出する事ができました。肝は次のマリノス戦ですね。ホーム最終戦をどのような形で終える事ができるか。シーズン最終戦に向け、ひとときも目を放すことができない戦いが続きます。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

17:34

│Match Impression (2018)

2018年11月08日

2018 第31節 : サガン鳥栖 VS V・ファーレン長崎

2018年第31節、V・ファーレン長崎戦のレビューです。もう少し掘り下げたかったのですが、時間が足りなかったのでポイントだけ振り返ります。(それでも十分長くなりましたけど(笑))

鳥栖のセットアップは4-4-2。戦前から別メニューとなっている選手の情報がネットニュースに上がっていましたが、その情報が正しかったみたいで、金崎、小野、豊田がベンチ外でした。ツートップはチョドンゴンとトーレス、中盤は原川、秀人、義希、福田のラインナップ。最終ラインは変更ありません。

一方の長崎はいつもの3-4-1-2システムではなく、4-4-2システムによる序盤の戦いとなりました。狙いとしてはミラーゲームにすることによってマーキングを明確にすること。3-4-2-1システムでは、鳥栖2センターバックに対して前線はファンマ一人になるので、前から行くためにはセカンドトップのうちの一人がプレスに入らなければなりません。最終ラインに自由な時間を与えないように、また、マーキングの乱れによるスペースを使われないように、予め明確にプレッシングの相手を決めてしまおうという事だと思われます。その戦術に呼応するように、前線から平松とファンマが運動量激しく最終ラインに対してプレッシングを行い、鳥栖の自由に繋ぐプレイを阻害し、単純にボールを蹴らざるをえない状況を作り出していました。

対する長崎はファンマを狙うというコンセプトが統一されていました。鳥栖も比較的高い位置からプレッシングに来ており、トランジションの場面においてボランチ経由でつなごうとすると、積極的に秀人と義希がつぶしに来ていたので、ドイスボランチのプレッシングをかわすために早めにボールを蹴ってしまう方が得策という形になります。この試合の秀人と義希のトランジションでのプレスは非常に素晴らしく、長崎が攻撃に入ろうとしたところで素早くチェックしてショートカウンターに繋げる場面が多くありました。長崎としては、それを防ぐ手立てとしての早めのロングボールというのは悪い選択ではなかったかと思います。鳥栖としては、秀人と義希が前から行くものの彼らの頭上を超えるボールをファンマに送られることによって、セカンドボールに対するアクションが少し遅れるという状況を生み、また、長崎の前半20分過頃のシステム変更によって明確にセカンドトップとドイスボランチがこぼれ球を拾う形を作り出し、徐々に長崎がセカンドボールを奪取できるという状況につながりました。

このように、前半から互いに守備アクションが激しく、繋ぐ余裕を与えてもらえなかったので、トランジションの応酬(ロングボールの応酬)というやや落ち着かない形での序盤となりました。つぶし合いの状況は一つのミスによって大きなピンチを生み出すことになります。一時も気を抜けないという状況が、更にチャージが激しくなる戦いを演出しました。退場者が出てもおかしくなかった状況ですが、木村主審はスタジアムの雰囲気に圧倒されることなく冷静に笛を吹いていたと思います。イエローカード乱発で荒れはててもおかしくない試合をぎりぎりのコントロールで対応して頂けたのではないかなという感想です。

さて、トランジション合戦も少し落ち着きを見せると、鳥栖が少しずつビルドアップを試みるようになりました。特徴的なのは福田のポジショニングでありまして、ボールを保持するとポジションを非常に高い位置にとって相手のサイドバック(ウイングバック)が前に出てきづらい状況を作っていました。福田がサイドバック(ウイングバック)を引き連れてスペースを作ってフォワードが入ってくるきっかけを作ったり、福田が引いて空けたスペースにトーレスやチョドンゴンが入ってボールを受ける形を作ったり、時折、福田自身が小林から縦パスを受けてサイドでのポストプレイを行ったり、いろいろな工夫を見せてボールを前進する仕組みを試みていました。ロングボールもツートップ一辺倒ではなく、逆サイドの高い位置にポジションを取る福田に対しても送られていましたし、ある意味4-3-3の3トップの一角のような働きを見せてくれました。

福田のポジショニングに呼応するように、チョドンゴンは両サイドのスペースに入ってボールを受け、トーレスは中央をベースとしてポストプレイ、そしてフィニッシュの役割をこなしていました。特にトーレスはビルドアップの場面やカウンターの場面で、いち早く顔を見せて縦へのボールを引きだすプレイをチョイスしていました。彼からのサイドチェンジも何回かあり、チョドンゴンがサイドに流れて、中央で待ちかまえるトーレスにクロスという形も複数回トライできていました。互いの役割が整理されていた証拠だと思います。

長崎にとってはミラーシステムで相手の良さを消すと同時に、当然、その形だと反対にボール保持時は鳥栖のプレッシングを受ける事になるので、攻撃面ではあまりメリットがありません。序盤から激しく見せたプレッシングも体力の低下と共に少しずつ鳥栖にスペースを使われる事にもなってきました。このままつぶし合いで試合が終わってしまうのは勝ち点3が欲しい長崎としても得策ではないということ、また、序盤に鳥栖にイニシアチブを持たれないという目的は果たしたという事でいつもの3-4-2-1に戻したのではないかと思われます。

長崎がいつもの形に戻したことによって、セカンドボールの奪取とサイドからの攻撃が明確になります。まずはトップのファンマに当てて、セカンドトップがボールを受け、鳥栖を中央に密集(義希と秀人を中央に集めさせる)させたタイミングで素早くサイドの翁長や飯尾に展開してチャンスを作ります。飯尾も翁長がサイドでボールを受けると一人はがしてクロスを上げる事ができるので、鳥栖はサイドからのクロスで何度かピンチを迎えていました。飯尾や翁長がサイドバックのマークを受けて動けなくなった時には、セカンドトップの2人がウイングバックの裏のスペースに入り込んでいましたし、そのあたりは長崎の攻撃がこの一年で洗練されているなというのを感じました。

鳥栖も、プレッシングにずれが生じる事によって、ビルドアップの工夫ができるようになります。原川がサイドバックとセンターバックの間のスペースにポジションを取り、そこに義希が絡むことによって数的優位を作る攻撃を見せていました。そこでボールキープができると三丸が裏へのスペースにオーバーラップする出番もできますし、三丸が引き付けることによって、原川がハーフスペースでボールを受けたり、相手のウイングバックの裏でボールを受けることもできます。

長崎の4-4-2システムでのスタートは互いにつぶしあう形でトランジション合戦を生み出し、長崎が3-4-1-2システムに変更することによって、ミスマッチによって生まれるスペースを利用したビルドアップ攻撃を生み出すという、試合展開のキーは長崎が握っていたという展開でした。

どちらが得点してもおかしくないという状況のなか、後半になって長崎の運動量が落ち、プレッシングの強度が低くなってきたところで鳥栖がボールを保持できる状況を生みます。得点は、押し込んでボールキープしてからの崩しによるものでした。福田がハーフスペースの高い位置へ入ってウイングバックを引き寄せている状況ですが、ボールを左右に回しながらチョドンゴンとトーレスが中央で基点を作ると、自らが空けたスペースを利用するべくややワイドにポジションを構えます。トーレスからの展開を受けると中央に入ってくるチョドンゴンにピンポイントクロス。クロスが上がるときには逆サイドハーフの原川がしっかりとペナルティエリアに入っています。トーレスのポストプレイ、福田の動きとクロスの質、チョドンゴンのシュート精度、原川のポジショニング、それらがしっかりとかみ合ったナイスゴールでした。

鳥栖が先制したことによって、長崎が攻勢に出ます。鳥栖としてはその分裏のスペースもあるわけでありまして、カウンター攻撃をしかけますが、なかなかよい形を作れません。時間が過ぎていき長崎がセンターバックの一角を攻撃参加に出すシーンも多くなってきた頃に明輝監督が動きます。小林を吉田に代えて5-4-1システムに変更します。長崎の3フォワード+両ウイングバックが前線にポジションを取るので彼らに対するマークを明確にする事、そしてドイスボランチとセンターバックのオーバーラップを中盤の4人で見る事というタスクが与えられました。

5-4-1システムはマッシモ時代にもあまり記憶がありません。そのあたりは明輝監督の色が出たとも言えるでしょう。システム変更時には、チョドンゴンに代えてトップの位置に入っていた田川を右サイドハーフに据えました。このあたりは考え処ですよね。カウンターの場面でトーレスに預けるボールを送り込むよりは、裏に蹴っ飛ばすことが多くなったので、田川をトップに置いて右サイドハーフは安在という選択肢もあったかなとは思います。ただし、ボールキープに関してはトーレスの方が何枚も上なので、5-4-1にした上でボール奪ってから彼に預けるという形を作りたかったのかもしれません。どのような形で時間を進めるかという所の意思統一が必要ですよね。そのあたりはこれからまだまだ成熟が必要な所でしょう。監督が変わったばっかりなので、これからですね。

さて、システムを5-4-1にしてからすぐにこの試合最大のピンチを迎えるのですが、チャンスの後にピンチありとでも言いましょうか、原川のクロスが相手にカットされてからのカウンター攻撃によるものでした。中央でボールを受けた中村慶が鳥栖の左サイドに向かってドリブルで前進します。その時にマークについていた吉田が中村慶に着いていく決断をして逆サイドまで引っ張られます。これによって、鳥栖の右サイドに大きなスペースをあけることになるので、ボランチの位置に入った吉田と入れ替わりで秀人が右ウイングの位置に入ります。中村慶は、秀人が戻りきる前にスペースに入ってくる選手に対してパスを送り込みました。ここからがポイントなのですが、吉田は中村慶がパスを送った後に、右ウイングバックのポジションに戻ろうとします。本来、秀人がボランチの位置にポジションをとっていたならば中央へのクロスに備えて中央のスペースを守る動きをしていたはずなのですが、ポジションチェンジした吉田は秀人が右ウイングのポジションをカバーリングしているにも関わらず、右ウイングの位置に戻ろうとしてしまいました。これによって中央が薄くなり、サイドに展開した中村慶にクロスが入ってボレーシュートを放たれてしまいました。権田のスーパーセーブによって救われたのですが、5-4-1システムにおけるポジショニングはもう少し習熟が必要かもしれません。

大事な大事なシックスポイントマッチを勝点3という最高の結果で終える事ができました。これによって、鳥栖は、残り試合を3連勝することによって自動で降格圏を脱出できるという権利を得る事ができました。(マリノスと勝ち点差2なので上回ることが出来ます)

最大の目標である残留まであと一息ですね。予断を許さない状況ですが、チーム全体で一丸となって残留を勝ち取りたいですね。

<画像引用元:DAZN>

鳥栖のセットアップは4-4-2。戦前から別メニューとなっている選手の情報がネットニュースに上がっていましたが、その情報が正しかったみたいで、金崎、小野、豊田がベンチ外でした。ツートップはチョドンゴンとトーレス、中盤は原川、秀人、義希、福田のラインナップ。最終ラインは変更ありません。

一方の長崎はいつもの3-4-1-2システムではなく、4-4-2システムによる序盤の戦いとなりました。狙いとしてはミラーゲームにすることによってマーキングを明確にすること。3-4-2-1システムでは、鳥栖2センターバックに対して前線はファンマ一人になるので、前から行くためにはセカンドトップのうちの一人がプレスに入らなければなりません。最終ラインに自由な時間を与えないように、また、マーキングの乱れによるスペースを使われないように、予め明確にプレッシングの相手を決めてしまおうという事だと思われます。その戦術に呼応するように、前線から平松とファンマが運動量激しく最終ラインに対してプレッシングを行い、鳥栖の自由に繋ぐプレイを阻害し、単純にボールを蹴らざるをえない状況を作り出していました。

対する長崎はファンマを狙うというコンセプトが統一されていました。鳥栖も比較的高い位置からプレッシングに来ており、トランジションの場面においてボランチ経由でつなごうとすると、積極的に秀人と義希がつぶしに来ていたので、ドイスボランチのプレッシングをかわすために早めにボールを蹴ってしまう方が得策という形になります。この試合の秀人と義希のトランジションでのプレスは非常に素晴らしく、長崎が攻撃に入ろうとしたところで素早くチェックしてショートカウンターに繋げる場面が多くありました。長崎としては、それを防ぐ手立てとしての早めのロングボールというのは悪い選択ではなかったかと思います。鳥栖としては、秀人と義希が前から行くものの彼らの頭上を超えるボールをファンマに送られることによって、セカンドボールに対するアクションが少し遅れるという状況を生み、また、長崎の前半20分過頃のシステム変更によって明確にセカンドトップとドイスボランチがこぼれ球を拾う形を作り出し、徐々に長崎がセカンドボールを奪取できるという状況につながりました。

このように、前半から互いに守備アクションが激しく、繋ぐ余裕を与えてもらえなかったので、トランジションの応酬(ロングボールの応酬)というやや落ち着かない形での序盤となりました。つぶし合いの状況は一つのミスによって大きなピンチを生み出すことになります。一時も気を抜けないという状況が、更にチャージが激しくなる戦いを演出しました。退場者が出てもおかしくなかった状況ですが、木村主審はスタジアムの雰囲気に圧倒されることなく冷静に笛を吹いていたと思います。イエローカード乱発で荒れはててもおかしくない試合をぎりぎりのコントロールで対応して頂けたのではないかなという感想です。

さて、トランジション合戦も少し落ち着きを見せると、鳥栖が少しずつビルドアップを試みるようになりました。特徴的なのは福田のポジショニングでありまして、ボールを保持するとポジションを非常に高い位置にとって相手のサイドバック(ウイングバック)が前に出てきづらい状況を作っていました。福田がサイドバック(ウイングバック)を引き連れてスペースを作ってフォワードが入ってくるきっかけを作ったり、福田が引いて空けたスペースにトーレスやチョドンゴンが入ってボールを受ける形を作ったり、時折、福田自身が小林から縦パスを受けてサイドでのポストプレイを行ったり、いろいろな工夫を見せてボールを前進する仕組みを試みていました。ロングボールもツートップ一辺倒ではなく、逆サイドの高い位置にポジションを取る福田に対しても送られていましたし、ある意味4-3-3の3トップの一角のような働きを見せてくれました。

福田のポジショニングに呼応するように、チョドンゴンは両サイドのスペースに入ってボールを受け、トーレスは中央をベースとしてポストプレイ、そしてフィニッシュの役割をこなしていました。特にトーレスはビルドアップの場面やカウンターの場面で、いち早く顔を見せて縦へのボールを引きだすプレイをチョイスしていました。彼からのサイドチェンジも何回かあり、チョドンゴンがサイドに流れて、中央で待ちかまえるトーレスにクロスという形も複数回トライできていました。互いの役割が整理されていた証拠だと思います。

長崎にとってはミラーシステムで相手の良さを消すと同時に、当然、その形だと反対にボール保持時は鳥栖のプレッシングを受ける事になるので、攻撃面ではあまりメリットがありません。序盤から激しく見せたプレッシングも体力の低下と共に少しずつ鳥栖にスペースを使われる事にもなってきました。このままつぶし合いで試合が終わってしまうのは勝ち点3が欲しい長崎としても得策ではないということ、また、序盤に鳥栖にイニシアチブを持たれないという目的は果たしたという事でいつもの3-4-2-1に戻したのではないかと思われます。

長崎がいつもの形に戻したことによって、セカンドボールの奪取とサイドからの攻撃が明確になります。まずはトップのファンマに当てて、セカンドトップがボールを受け、鳥栖を中央に密集(義希と秀人を中央に集めさせる)させたタイミングで素早くサイドの翁長や飯尾に展開してチャンスを作ります。飯尾も翁長がサイドでボールを受けると一人はがしてクロスを上げる事ができるので、鳥栖はサイドからのクロスで何度かピンチを迎えていました。飯尾や翁長がサイドバックのマークを受けて動けなくなった時には、セカンドトップの2人がウイングバックの裏のスペースに入り込んでいましたし、そのあたりは長崎の攻撃がこの一年で洗練されているなというのを感じました。

鳥栖も、プレッシングにずれが生じる事によって、ビルドアップの工夫ができるようになります。原川がサイドバックとセンターバックの間のスペースにポジションを取り、そこに義希が絡むことによって数的優位を作る攻撃を見せていました。そこでボールキープができると三丸が裏へのスペースにオーバーラップする出番もできますし、三丸が引き付けることによって、原川がハーフスペースでボールを受けたり、相手のウイングバックの裏でボールを受けることもできます。

長崎の4-4-2システムでのスタートは互いにつぶしあう形でトランジション合戦を生み出し、長崎が3-4-1-2システムに変更することによって、ミスマッチによって生まれるスペースを利用したビルドアップ攻撃を生み出すという、試合展開のキーは長崎が握っていたという展開でした。

どちらが得点してもおかしくないという状況のなか、後半になって長崎の運動量が落ち、プレッシングの強度が低くなってきたところで鳥栖がボールを保持できる状況を生みます。得点は、押し込んでボールキープしてからの崩しによるものでした。福田がハーフスペースの高い位置へ入ってウイングバックを引き寄せている状況ですが、ボールを左右に回しながらチョドンゴンとトーレスが中央で基点を作ると、自らが空けたスペースを利用するべくややワイドにポジションを構えます。トーレスからの展開を受けると中央に入ってくるチョドンゴンにピンポイントクロス。クロスが上がるときには逆サイドハーフの原川がしっかりとペナルティエリアに入っています。トーレスのポストプレイ、福田の動きとクロスの質、チョドンゴンのシュート精度、原川のポジショニング、それらがしっかりとかみ合ったナイスゴールでした。

鳥栖が先制したことによって、長崎が攻勢に出ます。鳥栖としてはその分裏のスペースもあるわけでありまして、カウンター攻撃をしかけますが、なかなかよい形を作れません。時間が過ぎていき長崎がセンターバックの一角を攻撃参加に出すシーンも多くなってきた頃に明輝監督が動きます。小林を吉田に代えて5-4-1システムに変更します。長崎の3フォワード+両ウイングバックが前線にポジションを取るので彼らに対するマークを明確にする事、そしてドイスボランチとセンターバックのオーバーラップを中盤の4人で見る事というタスクが与えられました。

5-4-1システムはマッシモ時代にもあまり記憶がありません。そのあたりは明輝監督の色が出たとも言えるでしょう。システム変更時には、チョドンゴンに代えてトップの位置に入っていた田川を右サイドハーフに据えました。このあたりは考え処ですよね。カウンターの場面でトーレスに預けるボールを送り込むよりは、裏に蹴っ飛ばすことが多くなったので、田川をトップに置いて右サイドハーフは安在という選択肢もあったかなとは思います。ただし、ボールキープに関してはトーレスの方が何枚も上なので、5-4-1にした上でボール奪ってから彼に預けるという形を作りたかったのかもしれません。どのような形で時間を進めるかという所の意思統一が必要ですよね。そのあたりはこれからまだまだ成熟が必要な所でしょう。監督が変わったばっかりなので、これからですね。

さて、システムを5-4-1にしてからすぐにこの試合最大のピンチを迎えるのですが、チャンスの後にピンチありとでも言いましょうか、原川のクロスが相手にカットされてからのカウンター攻撃によるものでした。中央でボールを受けた中村慶が鳥栖の左サイドに向かってドリブルで前進します。その時にマークについていた吉田が中村慶に着いていく決断をして逆サイドまで引っ張られます。これによって、鳥栖の右サイドに大きなスペースをあけることになるので、ボランチの位置に入った吉田と入れ替わりで秀人が右ウイングの位置に入ります。中村慶は、秀人が戻りきる前にスペースに入ってくる選手に対してパスを送り込みました。ここからがポイントなのですが、吉田は中村慶がパスを送った後に、右ウイングバックのポジションに戻ろうとします。本来、秀人がボランチの位置にポジションをとっていたならば中央へのクロスに備えて中央のスペースを守る動きをしていたはずなのですが、ポジションチェンジした吉田は秀人が右ウイングのポジションをカバーリングしているにも関わらず、右ウイングの位置に戻ろうとしてしまいました。これによって中央が薄くなり、サイドに展開した中村慶にクロスが入ってボレーシュートを放たれてしまいました。権田のスーパーセーブによって救われたのですが、5-4-1システムにおけるポジショニングはもう少し習熟が必要かもしれません。

大事な大事なシックスポイントマッチを勝点3という最高の結果で終える事ができました。これによって、鳥栖は、残り試合を3連勝することによって自動で降格圏を脱出できるという権利を得る事ができました。(マリノスと勝ち点差2なので上回ることが出来ます)

最大の目標である残留まであと一息ですね。予断を許さない状況ですが、チーム全体で一丸となって残留を勝ち取りたいですね。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

12:25

│Match Impression (2018)

2018年10月24日

2018 第30節 : ベガルタ仙台 VS サガン鳥栖

2018年第30節、ベガルタ仙台戦のレビューです。

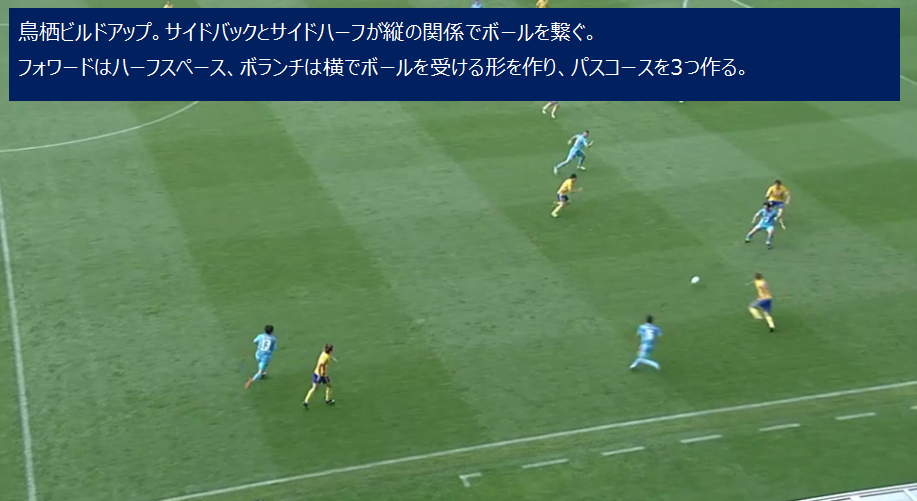

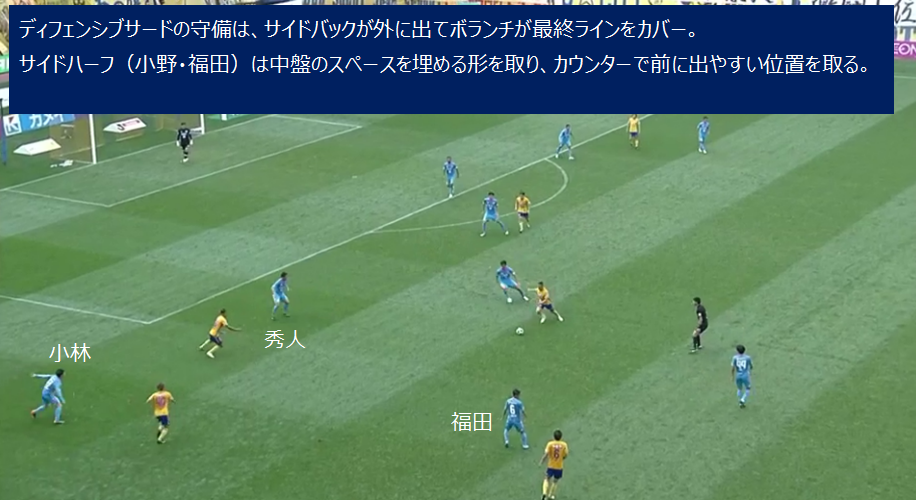

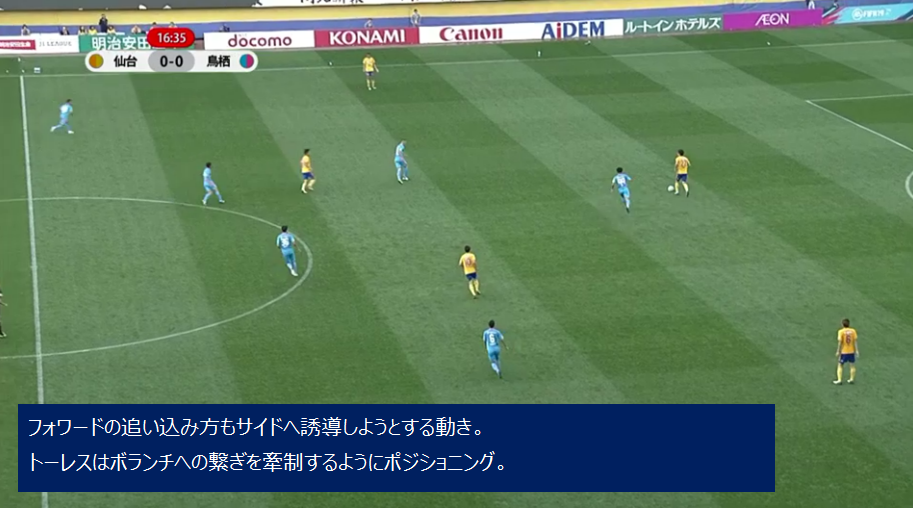

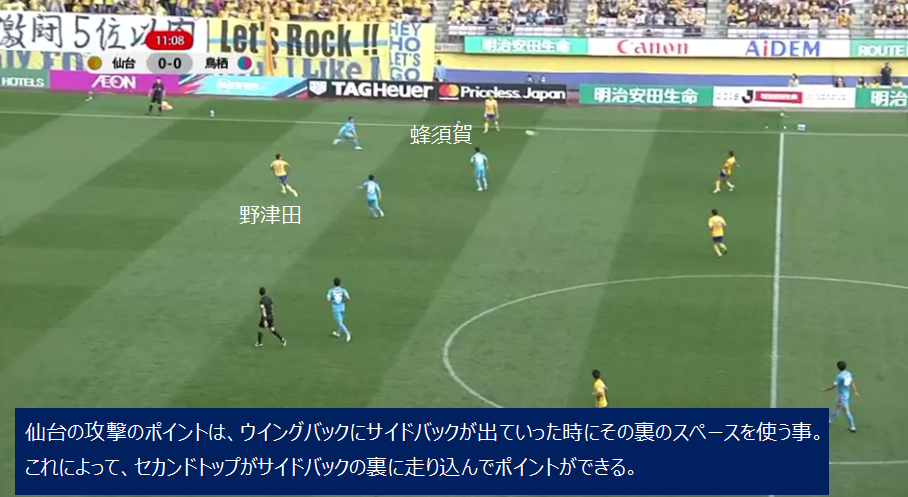

鳥栖のセットアップは4-4-2。最終ライン4人の内、スタメンが3人入れ替わりました。左サイドバックには三丸が入り、祐治が出場停止明けでスタメン復帰、右サイドバックは小林が藤田に替わってスタメンに入りました。セントラルハーフは右から福田、義希、秀人、小野のラインナップ。ツートップはトーレスがスタメンに復帰して金崎とのコンビです。

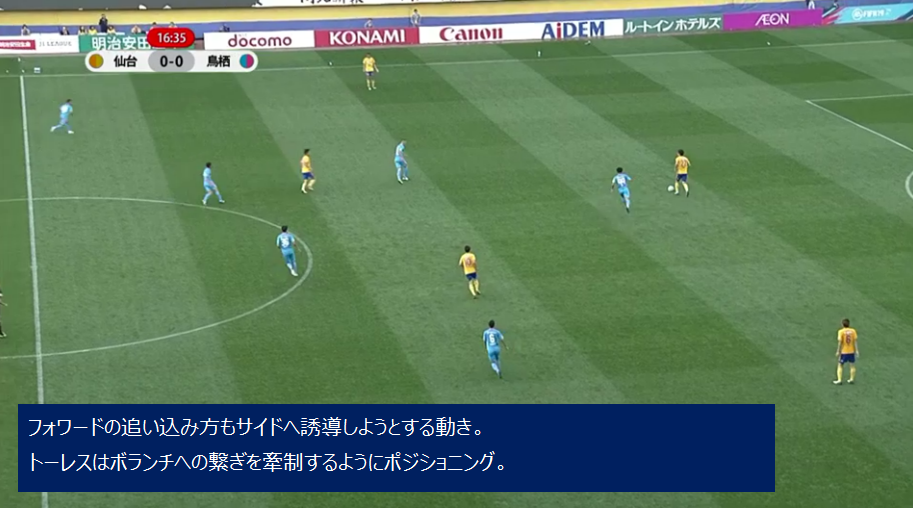

仙台のセットアップは3-4-2-1だったので、鳥栖のシステムとはミスマッチが生じる事になります。特に、ビルドアップの場面では両チームともに守備側のフォワードよりも攻撃側の最終ラインの方が人数多いため、前線からプレッシングをかけるためにはセットアップのシステムから誰がどのタイミングで前にプレスに入るのかという決め事が重要になります。

鳥栖も仙台も積極的に前からのプレッシングを行っていましたが、どちらかというと鳥栖の方がより前からという意識は高かったかと思います。鳥栖のプレッシングは、フォワード2人がサイドへの誘導を行い(フォワードの内のひとりはボランチへのパスコースを遮断し)、誘導した側のストッパーに対してサイドハーフが出ていく形を取りました。また、ウイングバックに対してサイドバックが出ていく形を取り、仙台のドイスボランチに対しては、鳥栖もドイスボランチをぶつけます。特に福田がアグレッシブに前にでてきており、サイドバックも連動してウイングバックへのプレッシングを果たしていたため、前方でひっかけてショートカウンターというシーンを何回か見る事ができました。後半の福田が高い位置でひっかけてカットインして左足でシュートしたシーンは惜しかったですね。良いプレイでしたが、シュートが枠に行ってほしい所です。

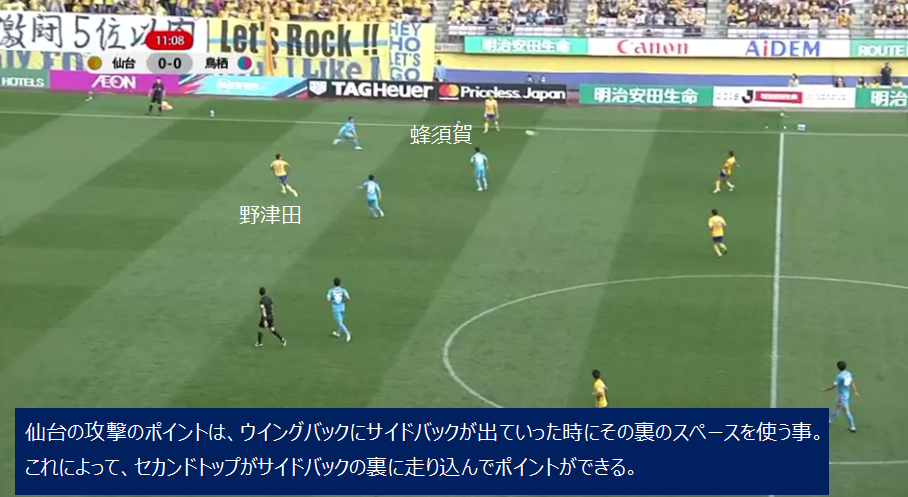

高い位置からいく事による弊害ももちろんありまして、特に、サイドバックがウイングバックにつくので、裏のスペースを与える事になります。前線からのプレッシングがずれたり遅れたりした場合には、サイドのスペースに入るセカンドトップに繋がれて攻撃の基点をつくられていました。基点を作られると、蜂須賀、関口(永戸)がフォローに入って裏に抜けだす攻撃を見せます。彼らは個人で打開する力もスピードもあり、クロスも正確ですので非常に怖い存在でした。

仙台にとっては鳥栖のプレッシングに詰まってしまって、「困った時のロングボール」の狙いどころが石原だったので、ちょっとオマリや祐治に対して分が悪かったかなと思います。ここが、札幌と仙台の違いではありますよね。札幌は困った時のロングボールにジェイというのは脅威でしかありませんでしたから。

仙台のプレッシングは鳥栖のセンターバック2名に対しては石原がサイドを限定させる役割。サイドバックにボールが入ってからが仙台のプレッシングのスタートです。セカンドトップ(阿部、野津田)がサイドバックに対してアプローチをかけると共に、ボールの出先になるサイドハーフにはウイングバックを当て、鳥栖のドイスボランチには仙台もドイスボランチを当ててきます。仙台がアンカーシステムとドイスボランチシステムを使い分けているみたいですが、鳥栖戦はドイスボランチで来ました。秀人と義希に対するマーキングを明確にするためでしょう。鳥栖は、仙台ボランチからのマーキングから解放のために、ビルドアップで秀人が下がるケースが多かったのですが、そうなってくるとパスの出先が一つ失われてしまうので、秀人からは長いサイドチェンジやフォワードへのロングボールを蹴るケースが多くなりました。

仙台がシステムミスマッチに対する解決策をしっかりと果たして、中盤がマーキングにあっていために鳥栖は直接フォワードにボールを当てる解決策を試みます。金崎がハーフスペース(ざっくりいうと、仙台5バックのストッパーの位置)でボールを受けるポジションをとり、サイドバックから直接のボール配球を受ける準備をします。これによって仙台ストッパーが釣り出されるので、ウイングバックはストッパーのカバーをしなければならず、大外のレーンががら空きになるという仕組みです。福田や小野がサイドでフリーとなってボールを受けるシーンを多く作ることができました。

鳥栖は、明輝監督になって、選手たちのポジショニングの修正を施しました。単純にいうと交通渋滞が発生しないように交通整理を行った感じです。ルールは、端的に言うと、「縦位置には2名以上かぶって入らない」という感じでしょうか。フォワードは極力中央からは動かず、ボールを受ける時にはハーフスペースにポジションをとりポストプレイを行います。サイドハーフは大外にポジションを取り、サイドバックはサイドハーフの動きを見てからレーンがかぶらないように前進していく感じです。小林と三丸のインナーラップとオーバーラップの使い分けは統率された動きであると感じました。

マッシモ時代は、金崎が大外まで開いてボールを受けるケースが多かったのですが、金崎のポジショニングがやや中央寄り(ハーフスペース)に陣取るようになりました。これにより、サイドハーフの小野や福田が、トーレスや金崎がボールを受けたエリアの外側のスペースを活用してオーバーラップをしかけるようになりました。交通整理が整って選手が均等に配置されるので、フォワード、サイドハーフ、サイドバックによる交通渋滞が発生することがなくなり、スムーズな攻撃が展開できました。

ビルドアップも方式を変えまして、マッシモ監督時代は、サイドハーフやインサイドハーフをビルドアップで下げてサイドバックを前に押し出す形を取っていましたが、明輝監督になってその形はほとんどなくなりました。サイドバックがボールを持ったら、縦位置前方にサイドハーフはボールを受ける準備をします。これによる最大の利点は、カウンター攻撃を受けた時にサイドバックが後方に控えているために、無駄なスペースを相手に与えずにいち早く守備に備えられることです。マッシモ監督時代は、原川が引いて吉田が前方にポジションを取っており、ネガティブトランジション時(攻から守への切り替え時)に、二人ともボールにつっかかってしまうというポジショニングミスで気がつけば後ろのスペースががら空きという状況による失点が多発しておりました。攻撃は小野、後方支援は三丸という役割を明確にすることによって、カウンター時の守備不在を防いでおります。不意にボールを奪われてもサイドバックが低い位置にいるので裏のスペースを使われるというケースも格段に減っております。

鳥栖が監督交代の変化は守備ブロック時のサイドハーフの位置取りにも現れていました。マッシモ時代は相手に押し込まれた場合はサイドハーフ(特に福田)が最終ラインを下げて5バックで構えるケースが多かったのですが、仙台戦では、サイドバックがアウトサイドのケアに入って、ボランチが最終ラインに下がる形が多くなっていました。これによって、カウンター攻撃をしかけるときに、小野と福田が高い位置からの始動となるので、金崎やトーレスにボールを預けてからのフォローや抜けだしにかかる時間が少なくなり、カウンター攻撃のスピードが上がりました。

全体的に、4-4-2システムの中でポジションを前後させるような複雑さもないので、それぞれの役割がある意味単純で明確になり、これまで縦横無尽に動いていた金崎と小野がバッティングするようなシーンもなく、どこかのエリアに特化して強いという状況はなくなったものの、全体的にバランスよく選手を配置するような形になりました。また、クロスが上がる際にもペナルティエリア内に3人が入る形ができていたため、クロスに対する可能性も増えました。流れの中でトーレスが得点をとれたのはその集大成でしょう。小野が今回の持場である大外レーンに開いてボールを引出し、中央に構えるトーレスへ完璧なクロスを供給してくれました。

やりかた自体は大きくはかわっていないでしょうが、少しポジションを整理するだけで勝利につなげることができたのは、ユースでも高い勝率をほこる采配を振っていた明輝監督への交替の効果だと思います。降格圏を彷徨う崖っぷちの状態で仙台から勝ち点3を奪えたのは、今後の事を考えると非常に大きいですよね。長崎もこの試合を基に研究してくるでしょうから、更に明輝監督がどのような戦術を持っているのか、長崎のウイークポイントに対する策はあるのか、着目してみたいと思います。シーズン開始頃の長崎とのアウェー戦では、半年後にこのような事態になるとは思ってもいませんでした。まだ残留できるチャンスは両チームともにあるので、死闘を演じる事になるでしょうが、しっかりと勝って勝ち点3をゲットしてほしいと思います。

<画像引用元:DAZN>

鳥栖のセットアップは4-4-2。最終ライン4人の内、スタメンが3人入れ替わりました。左サイドバックには三丸が入り、祐治が出場停止明けでスタメン復帰、右サイドバックは小林が藤田に替わってスタメンに入りました。セントラルハーフは右から福田、義希、秀人、小野のラインナップ。ツートップはトーレスがスタメンに復帰して金崎とのコンビです。

仙台のセットアップは3-4-2-1だったので、鳥栖のシステムとはミスマッチが生じる事になります。特に、ビルドアップの場面では両チームともに守備側のフォワードよりも攻撃側の最終ラインの方が人数多いため、前線からプレッシングをかけるためにはセットアップのシステムから誰がどのタイミングで前にプレスに入るのかという決め事が重要になります。

鳥栖も仙台も積極的に前からのプレッシングを行っていましたが、どちらかというと鳥栖の方がより前からという意識は高かったかと思います。鳥栖のプレッシングは、フォワード2人がサイドへの誘導を行い(フォワードの内のひとりはボランチへのパスコースを遮断し)、誘導した側のストッパーに対してサイドハーフが出ていく形を取りました。また、ウイングバックに対してサイドバックが出ていく形を取り、仙台のドイスボランチに対しては、鳥栖もドイスボランチをぶつけます。特に福田がアグレッシブに前にでてきており、サイドバックも連動してウイングバックへのプレッシングを果たしていたため、前方でひっかけてショートカウンターというシーンを何回か見る事ができました。後半の福田が高い位置でひっかけてカットインして左足でシュートしたシーンは惜しかったですね。良いプレイでしたが、シュートが枠に行ってほしい所です。

高い位置からいく事による弊害ももちろんありまして、特に、サイドバックがウイングバックにつくので、裏のスペースを与える事になります。前線からのプレッシングがずれたり遅れたりした場合には、サイドのスペースに入るセカンドトップに繋がれて攻撃の基点をつくられていました。基点を作られると、蜂須賀、関口(永戸)がフォローに入って裏に抜けだす攻撃を見せます。彼らは個人で打開する力もスピードもあり、クロスも正確ですので非常に怖い存在でした。

仙台にとっては鳥栖のプレッシングに詰まってしまって、「困った時のロングボール」の狙いどころが石原だったので、ちょっとオマリや祐治に対して分が悪かったかなと思います。ここが、札幌と仙台の違いではありますよね。札幌は困った時のロングボールにジェイというのは脅威でしかありませんでしたから。

仙台のプレッシングは鳥栖のセンターバック2名に対しては石原がサイドを限定させる役割。サイドバックにボールが入ってからが仙台のプレッシングのスタートです。セカンドトップ(阿部、野津田)がサイドバックに対してアプローチをかけると共に、ボールの出先になるサイドハーフにはウイングバックを当て、鳥栖のドイスボランチには仙台もドイスボランチを当ててきます。仙台がアンカーシステムとドイスボランチシステムを使い分けているみたいですが、鳥栖戦はドイスボランチで来ました。秀人と義希に対するマーキングを明確にするためでしょう。鳥栖は、仙台ボランチからのマーキングから解放のために、ビルドアップで秀人が下がるケースが多かったのですが、そうなってくるとパスの出先が一つ失われてしまうので、秀人からは長いサイドチェンジやフォワードへのロングボールを蹴るケースが多くなりました。

仙台がシステムミスマッチに対する解決策をしっかりと果たして、中盤がマーキングにあっていために鳥栖は直接フォワードにボールを当てる解決策を試みます。金崎がハーフスペース(ざっくりいうと、仙台5バックのストッパーの位置)でボールを受けるポジションをとり、サイドバックから直接のボール配球を受ける準備をします。これによって仙台ストッパーが釣り出されるので、ウイングバックはストッパーのカバーをしなければならず、大外のレーンががら空きになるという仕組みです。福田や小野がサイドでフリーとなってボールを受けるシーンを多く作ることができました。

鳥栖は、明輝監督になって、選手たちのポジショニングの修正を施しました。単純にいうと交通渋滞が発生しないように交通整理を行った感じです。ルールは、端的に言うと、「縦位置には2名以上かぶって入らない」という感じでしょうか。フォワードは極力中央からは動かず、ボールを受ける時にはハーフスペースにポジションをとりポストプレイを行います。サイドハーフは大外にポジションを取り、サイドバックはサイドハーフの動きを見てからレーンがかぶらないように前進していく感じです。小林と三丸のインナーラップとオーバーラップの使い分けは統率された動きであると感じました。

マッシモ時代は、金崎が大外まで開いてボールを受けるケースが多かったのですが、金崎のポジショニングがやや中央寄り(ハーフスペース)に陣取るようになりました。これにより、サイドハーフの小野や福田が、トーレスや金崎がボールを受けたエリアの外側のスペースを活用してオーバーラップをしかけるようになりました。交通整理が整って選手が均等に配置されるので、フォワード、サイドハーフ、サイドバックによる交通渋滞が発生することがなくなり、スムーズな攻撃が展開できました。

ビルドアップも方式を変えまして、マッシモ監督時代は、サイドハーフやインサイドハーフをビルドアップで下げてサイドバックを前に押し出す形を取っていましたが、明輝監督になってその形はほとんどなくなりました。サイドバックがボールを持ったら、縦位置前方にサイドハーフはボールを受ける準備をします。これによる最大の利点は、カウンター攻撃を受けた時にサイドバックが後方に控えているために、無駄なスペースを相手に与えずにいち早く守備に備えられることです。マッシモ監督時代は、原川が引いて吉田が前方にポジションを取っており、ネガティブトランジション時(攻から守への切り替え時)に、二人ともボールにつっかかってしまうというポジショニングミスで気がつけば後ろのスペースががら空きという状況による失点が多発しておりました。攻撃は小野、後方支援は三丸という役割を明確にすることによって、カウンター時の守備不在を防いでおります。不意にボールを奪われてもサイドバックが低い位置にいるので裏のスペースを使われるというケースも格段に減っております。

鳥栖が監督交代の変化は守備ブロック時のサイドハーフの位置取りにも現れていました。マッシモ時代は相手に押し込まれた場合はサイドハーフ(特に福田)が最終ラインを下げて5バックで構えるケースが多かったのですが、仙台戦では、サイドバックがアウトサイドのケアに入って、ボランチが最終ラインに下がる形が多くなっていました。これによって、カウンター攻撃をしかけるときに、小野と福田が高い位置からの始動となるので、金崎やトーレスにボールを預けてからのフォローや抜けだしにかかる時間が少なくなり、カウンター攻撃のスピードが上がりました。

全体的に、4-4-2システムの中でポジションを前後させるような複雑さもないので、それぞれの役割がある意味単純で明確になり、これまで縦横無尽に動いていた金崎と小野がバッティングするようなシーンもなく、どこかのエリアに特化して強いという状況はなくなったものの、全体的にバランスよく選手を配置するような形になりました。また、クロスが上がる際にもペナルティエリア内に3人が入る形ができていたため、クロスに対する可能性も増えました。流れの中でトーレスが得点をとれたのはその集大成でしょう。小野が今回の持場である大外レーンに開いてボールを引出し、中央に構えるトーレスへ完璧なクロスを供給してくれました。

やりかた自体は大きくはかわっていないでしょうが、少しポジションを整理するだけで勝利につなげることができたのは、ユースでも高い勝率をほこる采配を振っていた明輝監督への交替の効果だと思います。降格圏を彷徨う崖っぷちの状態で仙台から勝ち点3を奪えたのは、今後の事を考えると非常に大きいですよね。長崎もこの試合を基に研究してくるでしょうから、更に明輝監督がどのような戦術を持っているのか、長崎のウイークポイントに対する策はあるのか、着目してみたいと思います。シーズン開始頃の長崎とのアウェー戦では、半年後にこのような事態になるとは思ってもいませんでした。まだ残留できるチャンスは両チームともにあるので、死闘を演じる事になるでしょうが、しっかりと勝って勝ち点3をゲットしてほしいと思います。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

15:52

│Match Impression (2018)

2018年10月11日

2018 第29節 : サガン鳥栖 VS 湘南ベルマーレ

2018年第29節、湘南ベルマーレ戦のレビューです。

鳥栖のセットアップは4-3-1-2。小野をトップ下に起用して湘南の3バックに対して前線からプレッシングをかける守備方式を採用しました。フォワードはチョドンゴンが久しぶりのスタメン復帰。ポストプレイとセンターバック脇のスペースに流れる役割ということで、度々攻撃の基点を作っていました。湘南のセットアップは3-4-1-2。両サイドの岡本、杉岡の上下動によってバランスをコントロールするのですが、攻撃時にはストッパーの大野や山根が前線まで顔を出すというまさに全員攻撃、全員守備のハードワークサッカーを展開していました。

鳥栖も湘南も序盤から相手の陣地まで押し込んでプレッシングをかけていました。鳥栖は小野も含めた前線の3人が湘南の3バックに対してプレッシングをかけ、サイドに追い込んだ上でセントラルハーフが湘南のビルドアップの出口を封鎖しました。秀人が湘南ボランチに対して積極的に追い込みをかけて、相手が最終ラインに下がってまでも執拗に追い込んで前を向かせない対応を取りにいく形もあり、この試合にかけるアグレッシブさを十分に感じさせてくれました。

対する湘南も、セカンドトップが1名前に出て山崎と共に鳥栖の両センターバックを捕まえることで、3-5-2の形に変化でき、高い位置をとろうとするサイドバックを中盤で捕まえて簡単にマッチアップの相手を作ることができたので、前からのプレッシングでキーパーまで戻させてロングボールを蹴らせることに成功していました。

湘南と鳥栖とどちらがイニシアチブを握るのかというポイントは、ロングボールに対する強さとセカンドボールの拾い方でした。互いにプレッシングが強烈でキーパーからのロングボールも多くなり、最後は空中戦という形になるのですが、山崎がミンヒョクやオマリに勝てる確率よりは、チョドンゴンが坂、大野、山根に勝てる確率の方が高く。また、湘南はトップの山崎に対してセカンドトップがセカンドボールを回収する形に対して、鳥栖はチョドンゴンに対して、金崎、小野+セントラルハーフがボールを回収する形になり、セカンドボールがこぼれる地点の数的密集度も鳥栖の方が回収しやすい形になっていました。ロングボールが軸でしたが、鳥栖がボールを握って押し込むことに成功し、湘南を完全リトリートさせることに成功させていたので、ボールを奪われてもトランジションでのプレスで奪い返したり、相手にクリアさせるだけの形を作れ、波状攻撃に繋げていました。

このタイミングで先制できれば良かったのですが、度重なるクロスでも、セットプレイでのチャンスでも得点できず。そうすると徐々に体力が落ちてきて、序盤は湘南がボールを握れない程に(前を向けない程に)強いプレスをかけていましたが、徐々に湘南がボールを回せるほどにプレッシングの強度が弱まってきます。

そうすると、湘南はボールロスト(ショートカウンター)のリスクが少しずつ下がってくるので、攻撃に手数をかけてきます。一番大きな特徴は、ストッパーの大野や山根をサイド攻撃に参画させたことでした。サイドで数的優位を作って、局面でのグループ単位の動きによって鳥栖の守備陣を翻弄します。特に、鳥栖の左サイドでは、原川と吉田のコンビネーションが合わないタイミング(ボール保持者に二人で寄せてしまったり、誰もボール保持者にプレッシャーをかけられなかったり)を見つけると、一気呵成に崩しにかかります。誰かが動いて作ったスペースを次の人間が使う。そこでまた鳥栖の人間が動いてできたスペースを他のメンバーが使うという、三段論法のような形で鳥栖のスペースに次々と人が入りこんでいました。

一方、鳥栖の攻撃は、グループ戦術という点では、やはり個人のアイデアに依存している形でした。下記のシーンを見て欲しいのですが、秀人が中央でボールを持って、中央に吉田が入ってくるのですが湘南守備陣を動かすこともできず、ボールは出てこず。金崎にボールを預けて秀人が縦のスペースを狙うがボールは出てこず。福田がサイドから中央に入って湘南のディフェンスを1人動かしますが、金崎は突破できず、そして福田にもボールは出らず。ポジショニングを守るならば、吉田は大外にいた方がフリーで受けられるチャンスもありますし、湘南のディフェンスを一人引き付けることもできます。みんなが中央に集まってくるので、湘南のディフェンスも中央に集まってきて交通渋滞が発生し、シュートを打てるスペースもできません。

個人のアイデアはあって、いろいろと動かそうとするのですが、それがアイデアを共有した上でのグループとしての動きになっていないので、ひらめきの意思がたまたまあった時にしか、有効な攻撃に繋がりません。その時々で、出す人、受ける人、犠牲になる人が変わるので、どう動いて良いのか分からずに気が付けば動き出しが遅れます。せっかく藤田が縦のパスに抜けてクロスを上げようとしたら、そこに金崎まで来てしまってボールに触ってオフサイドになったシーンは、役割が整理できていないという典型的な現象です。

スペースを見つけて動くのは、大事なことですが、そのスペースを使う事を周りが理解していなければ意味がありません。クロスをあげるときも、縦に突破してあげたり、一旦足を持ち替えてあげたりして、中央で待ち構える人間とタイミングがずれるため、なかなかピンポイントで味方に合いません。押し込んでいるようで、決定的なシュートに繋がらないもどかしさは常々感じました。

失点シーンは、これまでも当Blogで指摘してきた崩され方であり、マッシモがどうしても修正できなかった部分です。鳥栖の守備陣は個に強い反面、その個の力がありすぎるが上に、ボールや相手選手へのプレッシャーに寄ってしまう傾向にあります。スペースを守らなければならないところでも相手選手に引きずられて奪いに行ってしまうので、気が付けば相手がフリーになったり、すっぽり空いてしまったりするケースがあります。ボール、スペース、そして人というバランスが崩れた時、失点のピンチが訪れます。

湘南のスローインからでした。スローインよりも後ろ側の受け手に対して鳥栖は3人が上がってマーキングについています。更に、鳥栖は逆サイドのスペースを捨ててでも右サイドに人を寄せてスローインからのボールを奪おうとする体制をとっています。この状況でこのようなリスクを取る必要があったのかというのは一つの論点であるかと思います。あくまでスローインは相手ボールであるので、コントロールは湘南の配下にあるからここまで極端なシフトでボールを奪いに行く必要があるかという所です。案の定、スローインで投げられたボールに対してプレッシングをかけますが、奪う事が出来ずに逆サイドのスペースに展開されてしまいます。

そこからは、湘南の動きに翻弄されます。吉田一人で見なければならないのですが、ひとまずラインを下げて、ペナルティエリア付近に来たのでボール保持者に対してプレッシングに入ります。吉田が空けたスペースに対して湘南の選手が入ってくるので、オマリがカバーリングでサイドバックの裏をケアします。問題はここからです。サイドバック、センターバックと動かされたのですが、それを誰がどうやってケアするのかというところにミスが発生しています。もちろん、カウンターという場面で非常に難しい状況なのですが、マッシモがこのチームを率いて3年目でもありますし、ましてや、吉田、原川、ミンヒョクはその指導を十分に受けてきたメンバーです。オマリが決して突拍子もない動きを見せたのではありません。こういう大事な状況で、マンマークでもない、ゾーン守備でもない、中途半端な守り方しかできない事が、不用意な失点を招き、その結果このような順位となっているのでしょう。失点の理由やミスの傾向にて同じような事を繰り返している事が、マッシモの指導者としての限界だったのかもしれません。無論、それはマッシモだけの責任ではなく、彼のやり方を選手が習熟できなかったのかもしれません。

この試合の後に、マッシモ解任の報が流れました。残りは5試合です。明輝さんもプレッシャーのかかる場面で重要な任務をよく引き受けてくれました。監督交代によって戦術的に急に改善することはないでしょうが、マンネリの打破、メンタル面の向上は期待できます。残り試合、選手もサポーターも共に前を向いて戦い、『全力に悔いなし』でシーズンを終えたいですね。

<画像引用元:DAZN>

鳥栖のセットアップは4-3-1-2。小野をトップ下に起用して湘南の3バックに対して前線からプレッシングをかける守備方式を採用しました。フォワードはチョドンゴンが久しぶりのスタメン復帰。ポストプレイとセンターバック脇のスペースに流れる役割ということで、度々攻撃の基点を作っていました。湘南のセットアップは3-4-1-2。両サイドの岡本、杉岡の上下動によってバランスをコントロールするのですが、攻撃時にはストッパーの大野や山根が前線まで顔を出すというまさに全員攻撃、全員守備のハードワークサッカーを展開していました。

鳥栖も湘南も序盤から相手の陣地まで押し込んでプレッシングをかけていました。鳥栖は小野も含めた前線の3人が湘南の3バックに対してプレッシングをかけ、サイドに追い込んだ上でセントラルハーフが湘南のビルドアップの出口を封鎖しました。秀人が湘南ボランチに対して積極的に追い込みをかけて、相手が最終ラインに下がってまでも執拗に追い込んで前を向かせない対応を取りにいく形もあり、この試合にかけるアグレッシブさを十分に感じさせてくれました。

対する湘南も、セカンドトップが1名前に出て山崎と共に鳥栖の両センターバックを捕まえることで、3-5-2の形に変化でき、高い位置をとろうとするサイドバックを中盤で捕まえて簡単にマッチアップの相手を作ることができたので、前からのプレッシングでキーパーまで戻させてロングボールを蹴らせることに成功していました。

湘南と鳥栖とどちらがイニシアチブを握るのかというポイントは、ロングボールに対する強さとセカンドボールの拾い方でした。互いにプレッシングが強烈でキーパーからのロングボールも多くなり、最後は空中戦という形になるのですが、山崎がミンヒョクやオマリに勝てる確率よりは、チョドンゴンが坂、大野、山根に勝てる確率の方が高く。また、湘南はトップの山崎に対してセカンドトップがセカンドボールを回収する形に対して、鳥栖はチョドンゴンに対して、金崎、小野+セントラルハーフがボールを回収する形になり、セカンドボールがこぼれる地点の数的密集度も鳥栖の方が回収しやすい形になっていました。ロングボールが軸でしたが、鳥栖がボールを握って押し込むことに成功し、湘南を完全リトリートさせることに成功させていたので、ボールを奪われてもトランジションでのプレスで奪い返したり、相手にクリアさせるだけの形を作れ、波状攻撃に繋げていました。

このタイミングで先制できれば良かったのですが、度重なるクロスでも、セットプレイでのチャンスでも得点できず。そうすると徐々に体力が落ちてきて、序盤は湘南がボールを握れない程に(前を向けない程に)強いプレスをかけていましたが、徐々に湘南がボールを回せるほどにプレッシングの強度が弱まってきます。

そうすると、湘南はボールロスト(ショートカウンター)のリスクが少しずつ下がってくるので、攻撃に手数をかけてきます。一番大きな特徴は、ストッパーの大野や山根をサイド攻撃に参画させたことでした。サイドで数的優位を作って、局面でのグループ単位の動きによって鳥栖の守備陣を翻弄します。特に、鳥栖の左サイドでは、原川と吉田のコンビネーションが合わないタイミング(ボール保持者に二人で寄せてしまったり、誰もボール保持者にプレッシャーをかけられなかったり)を見つけると、一気呵成に崩しにかかります。誰かが動いて作ったスペースを次の人間が使う。そこでまた鳥栖の人間が動いてできたスペースを他のメンバーが使うという、三段論法のような形で鳥栖のスペースに次々と人が入りこんでいました。

一方、鳥栖の攻撃は、グループ戦術という点では、やはり個人のアイデアに依存している形でした。下記のシーンを見て欲しいのですが、秀人が中央でボールを持って、中央に吉田が入ってくるのですが湘南守備陣を動かすこともできず、ボールは出てこず。金崎にボールを預けて秀人が縦のスペースを狙うがボールは出てこず。福田がサイドから中央に入って湘南のディフェンスを1人動かしますが、金崎は突破できず、そして福田にもボールは出らず。ポジショニングを守るならば、吉田は大外にいた方がフリーで受けられるチャンスもありますし、湘南のディフェンスを一人引き付けることもできます。みんなが中央に集まってくるので、湘南のディフェンスも中央に集まってきて交通渋滞が発生し、シュートを打てるスペースもできません。

個人のアイデアはあって、いろいろと動かそうとするのですが、それがアイデアを共有した上でのグループとしての動きになっていないので、ひらめきの意思がたまたまあった時にしか、有効な攻撃に繋がりません。その時々で、出す人、受ける人、犠牲になる人が変わるので、どう動いて良いのか分からずに気が付けば動き出しが遅れます。せっかく藤田が縦のパスに抜けてクロスを上げようとしたら、そこに金崎まで来てしまってボールに触ってオフサイドになったシーンは、役割が整理できていないという典型的な現象です。

スペースを見つけて動くのは、大事なことですが、そのスペースを使う事を周りが理解していなければ意味がありません。クロスをあげるときも、縦に突破してあげたり、一旦足を持ち替えてあげたりして、中央で待ち構える人間とタイミングがずれるため、なかなかピンポイントで味方に合いません。押し込んでいるようで、決定的なシュートに繋がらないもどかしさは常々感じました。

失点シーンは、これまでも当Blogで指摘してきた崩され方であり、マッシモがどうしても修正できなかった部分です。鳥栖の守備陣は個に強い反面、その個の力がありすぎるが上に、ボールや相手選手へのプレッシャーに寄ってしまう傾向にあります。スペースを守らなければならないところでも相手選手に引きずられて奪いに行ってしまうので、気が付けば相手がフリーになったり、すっぽり空いてしまったりするケースがあります。ボール、スペース、そして人というバランスが崩れた時、失点のピンチが訪れます。

湘南のスローインからでした。スローインよりも後ろ側の受け手に対して鳥栖は3人が上がってマーキングについています。更に、鳥栖は逆サイドのスペースを捨ててでも右サイドに人を寄せてスローインからのボールを奪おうとする体制をとっています。この状況でこのようなリスクを取る必要があったのかというのは一つの論点であるかと思います。あくまでスローインは相手ボールであるので、コントロールは湘南の配下にあるからここまで極端なシフトでボールを奪いに行く必要があるかという所です。案の定、スローインで投げられたボールに対してプレッシングをかけますが、奪う事が出来ずに逆サイドのスペースに展開されてしまいます。

そこからは、湘南の動きに翻弄されます。吉田一人で見なければならないのですが、ひとまずラインを下げて、ペナルティエリア付近に来たのでボール保持者に対してプレッシングに入ります。吉田が空けたスペースに対して湘南の選手が入ってくるので、オマリがカバーリングでサイドバックの裏をケアします。問題はここからです。サイドバック、センターバックと動かされたのですが、それを誰がどうやってケアするのかというところにミスが発生しています。もちろん、カウンターという場面で非常に難しい状況なのですが、マッシモがこのチームを率いて3年目でもありますし、ましてや、吉田、原川、ミンヒョクはその指導を十分に受けてきたメンバーです。オマリが決して突拍子もない動きを見せたのではありません。こういう大事な状況で、マンマークでもない、ゾーン守備でもない、中途半端な守り方しかできない事が、不用意な失点を招き、その結果このような順位となっているのでしょう。失点の理由やミスの傾向にて同じような事を繰り返している事が、マッシモの指導者としての限界だったのかもしれません。無論、それはマッシモだけの責任ではなく、彼のやり方を選手が習熟できなかったのかもしれません。

この試合の後に、マッシモ解任の報が流れました。残りは5試合です。明輝さんもプレッシャーのかかる場面で重要な任務をよく引き受けてくれました。監督交代によって戦術的に急に改善することはないでしょうが、マンネリの打破、メンタル面の向上は期待できます。残り試合、選手もサポーターも共に前を向いて戦い、『全力に悔いなし』でシーズンを終えたいですね。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

12:41

│Match Impression (2018)

2018年10月03日

2018 第28節 : コンサドーレ札幌 VS サガン鳥栖

2018年第28節、コンサドーレ札幌戦のレビューです。

鳥栖のセットアップは攻撃時に4-4-2、守備時に5-3-2をベースとした戦い。ミドルサードでは、前にプレスをかけられるタイミングで安在が出ていきます。プレッシングがはがされてディフェンシブサードに入られると安在を藤田の外側にリトリートさせて5-3-2ブロックという形です。

最終ラインを5名でセットアップしているので、1人を飛び出させても後ろを守る人数が確保されるので、ジェイがトップの位置から降りて受けようとする動きに対して鳥栖はオマリや裕治がついていきます。

札幌のセットアップは3-4-2-1のような形ですが、攻撃時にはセンターバック2名が幅を取ってビルドアップの出口を作り、ボランチ2名がラインを下げてボール保持のヘルプを行います。機を見た福森のオーバーラップ(進藤も時折来ていましたね)という、3列目から飛び出してくる選手をなかなか捕まえきれずに苦労していました。

鳥栖はとにかく守備の基準点探しに苦労していました。チームオーダーは前からのプレッシングで高い位置からのショートカウンターだったかと思われますが、札幌のポジションチェンジが頻繁で、人を捕まえるのに苦労していました。

札幌3-4ビルドアップに対して、鳥栖は2-3で捕まえに行こうとしますが、根本的に数が足りていないので簡単に間のスペースをつかれて抜け口を作られてしまっていました。プレスのスイッチングをどこにおいていたのかもいまいち不明瞭で、トップが行くポイントが前であったり中央であったり。タイミングが計れないので、せっかく前から行っても中盤から後ろが遅れて捕まえにいってしまい、札幌に簡単にスペースと空いている人間を使われるケースが多く見られました。

マンマークではないので、ビルドアップ成功後に札幌センターバックがオーバーラップしても、フォワードが下がるわけではありません。前から行っても人数不足、攻め込まれても人数不足。どこに行っても札幌の選手ばかりな上に簡単にスペースを使われる。サッカーは選手のネームバリューではなく、やはり監督の戦術と選手たちの実行能力が大事だという事がよく分かる試合展開でした。

前線からのプレッシングにもっと人数をかける必要があると判断した鳥栖は、安在と吉田に管と早川をマンマーク気味に捕まえさせ、数的同数でプレスをかけようとします。そうなると、札幌は簡単にジェイに向かって蹴っ飛ばします。前からプレスをかけてビルドアップを無効化したと思っても、蹴っとばされた先に待ち構えるのはジェイ。鳥栖にとっては地獄のような展開です(笑)

前から行ったときに蹴られると、中央のスペースが大きく空いて札幌セカンドトップがセカンドボールを取得できる確率が高くなります。ジェイに向かって蹴られるボールでオフサイドを取れる程大胆なラインコントロールもできておらず、この試合ではやりかった守備は実現できなかったかと思われます。

こうして、前から行ってもはがされる、気が付けばロングボールが飛んでくる、駒井も三好も福森も菅も裏に抜けようと迫ってくる、前線、中盤、最終ラインが守備でどこにポイントをおいたらよいのかよくわからない、そうこうするうちに体力がばかりが削られていく。これらのコンボによって、鳥栖はライン間が空いてしまって札幌が攻撃するには十分なスペースを与えてしまっていました。

前線からのプレッシングが機能しなかった事に輪をかけて、攻撃と守備との可変システムそして選手起用も選手たちの混乱を生むのに十分でした。札幌は最終ライン3人ビルドアップのため、同数にあわせようとするとツートップに対してあと1人鳥栖の選手が必要となります。そこで小野がプレッシングにでるのですが、そこをかわされた後に鳥栖が後ろ5枚にしてしまうので、小野が出ていき、安在が下がりという形で中盤がスカスカの状態となります。ジェイにとっては格好のエサでありまして、そのスペースで自由奔放にボールを受ける事ができていました。また、攻撃に特化した選手である小野の起用も守備面で影響があり、スペースを埋めるとか、対人マークに強いとか、守備に特化した選手ではないので、危機察知能力は正直言って低いです。守備時にセントラルハーフの役割を与えるメンバーとして果たして小野のアサインメントが適切だったのか。マッシモの選手起用の神髄がどこにあったのかが知りたい所です。

鳥栖の可変システムは、トランジション時の過渡期対応でも苦労していました。ポジティブトランジションで安在が上がろうとするときに(5-3-2から4-4-2に変えようとするときに)ボールを奪われると、ポジショニングの混乱によって生じるスペースを札幌に与えてしまいます。特に、藤田と安在の関係が複雑(藤田:守備時ストッパー、攻撃時サイドバック、安在:守備時ウイングバック、攻撃時サイドハーフ)だったので、役割を変更しようとした矢先に札幌に奪いかえされると、自分たちではどうしようもないスペースを札幌に与えてしまっていました。これは選手個人の責任ではなく、チーム戦術によって与えてしまったスペースです。

鳥栖が、勝手に自滅してくれたおかげで、札幌はワントップ+セカンドトップが鳥栖のスペースができることを予知できるようになり、ジェイ、駒井、三好が中央のスペースで大いに躍動しておりました。また、彼らが動けるスペースを作るのに貢献したのが、センターバックのオーバーラップです。福森、進藤が飛び出していくことによって鳥栖のセントラルハーフを引き連れていく動きを見せていました。引き連れていって空いたスペースを札幌が上手につかっていました。

もちろん、時折札幌のミスは発生していました。ただし、それは鳥栖の守備によって予見できたミスではなく、偶発的に起きるミスによって得られたボールでしたのでなかなか攻撃につなげることができませんでした。ボールを奪うと同時に安在が高い位置をとりに前進し、小野が幅を取るためにサイドに広がりますが、確実に、ポジションを取るためのタイムラグが発生します。カウンターで安在がフォローに入れる位置に行くまで、いつものように金崎や小野の単騎突破に頼ることになります。

鳥栖はここ数試合を見ても、小野と金崎が交通渋滞を起こしているのがわかります。サイドで起点を作ろうとして、2人ともサイドに来てしまって、クロスを上げる時にゴール前にいないという状況が試合を重ねても何回も発生しています。

選手間のコンビネーションプレーが少なく、つぶされるケースが今回も目立ちました。トーレスはファーに逃げる動きもありますが、ボール保持している選手に近寄ってボールを受けてくれる動きを見せてくれます。しかしながら、近寄った時に使おうとするパスがほぼありません。ワンツーで抜けようとする発想もありません。トーレスに預けると、同点ゴールのきっかけとなったようなパスを送ってくれる選手です。藤田へのパスが同点ゴールを決めたと言っても過言ではありません。辛辣な言葉を書きますが、世界で有数の一流プレイヤーのトーレスがチームメイトを上手に使う効果的なパスを送るのに、世界に行っても活躍できなかった金崎や小野の単騎突破にかける攻撃が果たして本当に効果的なのでしょうか。監督の意向はそれでよいのでしょうか。攻撃に関する約束事は果たしてこのチームに存在するのだろうかと不安に思います。

札幌戦は、小野・金崎がサイドに出てきて相手の選手を引き連れてくるよりは、ウイングバックの安在、吉田が相手と1VS1の機会を作って交わしてクロスを上げるという形がチャンスになっていました。金崎、小野が動きすぎてサイドに出てくるよりは、中央で相手選手をピン止めしてくれたが、サイドの交通渋滞がなくなり、安在と吉田が1VS1で相手ウイングに挑める機会も作れます。その状況を生み出したならば安在も吉田も十分にひとりかわしてクロスを送れる選手です。この形をしつこく続ければ良かったのですが、前線が自由すぎて、形を作ることができません。チームとしてどこにポジションを取って相手をどう誘導するかという形を作らない限りは、セットプレイなどに限定された得点チャンスしか生まれないでしょう。

戦術的要素で完全に後塵を拝していたので、鳥栖は前からのプレッシングを捨てるという手を打つのも一つの選択として必要だったかもしれません。ノープレッシャーでボールを保持できるようになると、福森や進藤があがってきますので、ボールを奪って電光石火のカウンターを放つためのスペースを作ることができます。ツートップの一角は田川。起点は1人で良いので、トーレスもしくは金崎。パスセンスを考えるとトーレスの方が良いと思います。トーレスから田川へのパスがあっても、田川からトーレスへのリターンがかえってくるかはわかりませんが(笑)

先制点は、これまでの鳥栖の対応の不味さをついにつかれてしまった形でした。前線へのプレスが整理されていないので、プレッシングの相手が固まらないまま小野が中途半端に出てしまい、そしてビルドアップで抜けられても小野が中央に戻らずにスペースを空けてしまいます。ジェイがそのスペースをうまく使い、駒井と三好の効果的な飛び出しでついに失点してしまいました。権田がPKセーブしてくれましたが、フィールドプレイヤーは何度も同じ形で崩されてしまっており、権田の頑張りに報いる事ができませんでした。

勝ち越しのシーンも同様です。リスクを負って前にでていったかもしれませんが攻撃にアイデアがないので、やみくもにボールを蹴ってボールロストしてしまいます。選手たちが戻って来れない中、札幌は鳥栖が与えるスペースを効果的に利用して、体力的に万全の都倉と疲労困憊の祐治の1VS1のシーンを作られてしまいました。選手交替の使い方も、ミシャとマッシモとの格の違いを見せつけられたかのようでした。

札幌の攻撃は、将棋でいう所の数手先までは簡単に読んでいました。人を動かせば鳥栖の守備がこうなるという事を理解したかのようにスペースにダイレクトにボールが入っていきます。鳥栖はまったく相手の動きが読めていませんでした。チーム完成度の差、順位の差、まざまざと見せつけられました。

鳥栖の攻撃には、柏の瀬川、札幌の駒井、三好のように気の利いた、チームの為に「戦術的に」「有効な」プレイをする選手が見当たりません。選手個々は頑張っているのですが、その頑張りがチグハグで報われないのが気の毒でしょうがありません。選手個々の質は高いので、なんとか残り試合で少しでも改善することを願います。残留の為には、下位チーム同士の試合で質の勝負に持ち込むしかないですね。

最後に。この試合は、終始札幌の戦術的戦いに押されっぱなしで、同点になった時点でどういったクロージングをするべきかを考えると、同点での勝ち点1でもOKという考えを持つべきではなかったかと考えます。それは確率の問題であって、試合の展開的に、鳥栖が勝ち越しゴールを奪うよりは、札幌が勝ち越しゴールを奪う確率が高かったからです。そのリスクを冒してでも冒険する価値があったかどうかは単なる結果論と言ってしまえばそれまでなのですが、失った勝ち点1が重くのしかからない事を願うのみです。

<画像引用元:DAZN>

鳥栖のセットアップは攻撃時に4-4-2、守備時に5-3-2をベースとした戦い。ミドルサードでは、前にプレスをかけられるタイミングで安在が出ていきます。プレッシングがはがされてディフェンシブサードに入られると安在を藤田の外側にリトリートさせて5-3-2ブロックという形です。

最終ラインを5名でセットアップしているので、1人を飛び出させても後ろを守る人数が確保されるので、ジェイがトップの位置から降りて受けようとする動きに対して鳥栖はオマリや裕治がついていきます。

札幌のセットアップは3-4-2-1のような形ですが、攻撃時にはセンターバック2名が幅を取ってビルドアップの出口を作り、ボランチ2名がラインを下げてボール保持のヘルプを行います。機を見た福森のオーバーラップ(進藤も時折来ていましたね)という、3列目から飛び出してくる選手をなかなか捕まえきれずに苦労していました。

鳥栖はとにかく守備の基準点探しに苦労していました。チームオーダーは前からのプレッシングで高い位置からのショートカウンターだったかと思われますが、札幌のポジションチェンジが頻繁で、人を捕まえるのに苦労していました。

札幌3-4ビルドアップに対して、鳥栖は2-3で捕まえに行こうとしますが、根本的に数が足りていないので簡単に間のスペースをつかれて抜け口を作られてしまっていました。プレスのスイッチングをどこにおいていたのかもいまいち不明瞭で、トップが行くポイントが前であったり中央であったり。タイミングが計れないので、せっかく前から行っても中盤から後ろが遅れて捕まえにいってしまい、札幌に簡単にスペースと空いている人間を使われるケースが多く見られました。

マンマークではないので、ビルドアップ成功後に札幌センターバックがオーバーラップしても、フォワードが下がるわけではありません。前から行っても人数不足、攻め込まれても人数不足。どこに行っても札幌の選手ばかりな上に簡単にスペースを使われる。サッカーは選手のネームバリューではなく、やはり監督の戦術と選手たちの実行能力が大事だという事がよく分かる試合展開でした。

前線からのプレッシングにもっと人数をかける必要があると判断した鳥栖は、安在と吉田に管と早川をマンマーク気味に捕まえさせ、数的同数でプレスをかけようとします。そうなると、札幌は簡単にジェイに向かって蹴っ飛ばします。前からプレスをかけてビルドアップを無効化したと思っても、蹴っとばされた先に待ち構えるのはジェイ。鳥栖にとっては地獄のような展開です(笑)

前から行ったときに蹴られると、中央のスペースが大きく空いて札幌セカンドトップがセカンドボールを取得できる確率が高くなります。ジェイに向かって蹴られるボールでオフサイドを取れる程大胆なラインコントロールもできておらず、この試合ではやりかった守備は実現できなかったかと思われます。

こうして、前から行ってもはがされる、気が付けばロングボールが飛んでくる、駒井も三好も福森も菅も裏に抜けようと迫ってくる、前線、中盤、最終ラインが守備でどこにポイントをおいたらよいのかよくわからない、そうこうするうちに体力がばかりが削られていく。これらのコンボによって、鳥栖はライン間が空いてしまって札幌が攻撃するには十分なスペースを与えてしまっていました。

前線からのプレッシングが機能しなかった事に輪をかけて、攻撃と守備との可変システムそして選手起用も選手たちの混乱を生むのに十分でした。札幌は最終ライン3人ビルドアップのため、同数にあわせようとするとツートップに対してあと1人鳥栖の選手が必要となります。そこで小野がプレッシングにでるのですが、そこをかわされた後に鳥栖が後ろ5枚にしてしまうので、小野が出ていき、安在が下がりという形で中盤がスカスカの状態となります。ジェイにとっては格好のエサでありまして、そのスペースで自由奔放にボールを受ける事ができていました。また、攻撃に特化した選手である小野の起用も守備面で影響があり、スペースを埋めるとか、対人マークに強いとか、守備に特化した選手ではないので、危機察知能力は正直言って低いです。守備時にセントラルハーフの役割を与えるメンバーとして果たして小野のアサインメントが適切だったのか。マッシモの選手起用の神髄がどこにあったのかが知りたい所です。

鳥栖の可変システムは、トランジション時の過渡期対応でも苦労していました。ポジティブトランジションで安在が上がろうとするときに(5-3-2から4-4-2に変えようとするときに)ボールを奪われると、ポジショニングの混乱によって生じるスペースを札幌に与えてしまいます。特に、藤田と安在の関係が複雑(藤田:守備時ストッパー、攻撃時サイドバック、安在:守備時ウイングバック、攻撃時サイドハーフ)だったので、役割を変更しようとした矢先に札幌に奪いかえされると、自分たちではどうしようもないスペースを札幌に与えてしまっていました。これは選手個人の責任ではなく、チーム戦術によって与えてしまったスペースです。

鳥栖が、勝手に自滅してくれたおかげで、札幌はワントップ+セカンドトップが鳥栖のスペースができることを予知できるようになり、ジェイ、駒井、三好が中央のスペースで大いに躍動しておりました。また、彼らが動けるスペースを作るのに貢献したのが、センターバックのオーバーラップです。福森、進藤が飛び出していくことによって鳥栖のセントラルハーフを引き連れていく動きを見せていました。引き連れていって空いたスペースを札幌が上手につかっていました。

もちろん、時折札幌のミスは発生していました。ただし、それは鳥栖の守備によって予見できたミスではなく、偶発的に起きるミスによって得られたボールでしたのでなかなか攻撃につなげることができませんでした。ボールを奪うと同時に安在が高い位置をとりに前進し、小野が幅を取るためにサイドに広がりますが、確実に、ポジションを取るためのタイムラグが発生します。カウンターで安在がフォローに入れる位置に行くまで、いつものように金崎や小野の単騎突破に頼ることになります。

鳥栖はここ数試合を見ても、小野と金崎が交通渋滞を起こしているのがわかります。サイドで起点を作ろうとして、2人ともサイドに来てしまって、クロスを上げる時にゴール前にいないという状況が試合を重ねても何回も発生しています。

選手間のコンビネーションプレーが少なく、つぶされるケースが今回も目立ちました。トーレスはファーに逃げる動きもありますが、ボール保持している選手に近寄ってボールを受けてくれる動きを見せてくれます。しかしながら、近寄った時に使おうとするパスがほぼありません。ワンツーで抜けようとする発想もありません。トーレスに預けると、同点ゴールのきっかけとなったようなパスを送ってくれる選手です。藤田へのパスが同点ゴールを決めたと言っても過言ではありません。辛辣な言葉を書きますが、世界で有数の一流プレイヤーのトーレスがチームメイトを上手に使う効果的なパスを送るのに、世界に行っても活躍できなかった金崎や小野の単騎突破にかける攻撃が果たして本当に効果的なのでしょうか。監督の意向はそれでよいのでしょうか。攻撃に関する約束事は果たしてこのチームに存在するのだろうかと不安に思います。

札幌戦は、小野・金崎がサイドに出てきて相手の選手を引き連れてくるよりは、ウイングバックの安在、吉田が相手と1VS1の機会を作って交わしてクロスを上げるという形がチャンスになっていました。金崎、小野が動きすぎてサイドに出てくるよりは、中央で相手選手をピン止めしてくれたが、サイドの交通渋滞がなくなり、安在と吉田が1VS1で相手ウイングに挑める機会も作れます。その状況を生み出したならば安在も吉田も十分にひとりかわしてクロスを送れる選手です。この形をしつこく続ければ良かったのですが、前線が自由すぎて、形を作ることができません。チームとしてどこにポジションを取って相手をどう誘導するかという形を作らない限りは、セットプレイなどに限定された得点チャンスしか生まれないでしょう。

戦術的要素で完全に後塵を拝していたので、鳥栖は前からのプレッシングを捨てるという手を打つのも一つの選択として必要だったかもしれません。ノープレッシャーでボールを保持できるようになると、福森や進藤があがってきますので、ボールを奪って電光石火のカウンターを放つためのスペースを作ることができます。ツートップの一角は田川。起点は1人で良いので、トーレスもしくは金崎。パスセンスを考えるとトーレスの方が良いと思います。トーレスから田川へのパスがあっても、田川からトーレスへのリターンがかえってくるかはわかりませんが(笑)

先制点は、これまでの鳥栖の対応の不味さをついにつかれてしまった形でした。前線へのプレスが整理されていないので、プレッシングの相手が固まらないまま小野が中途半端に出てしまい、そしてビルドアップで抜けられても小野が中央に戻らずにスペースを空けてしまいます。ジェイがそのスペースをうまく使い、駒井と三好の効果的な飛び出しでついに失点してしまいました。権田がPKセーブしてくれましたが、フィールドプレイヤーは何度も同じ形で崩されてしまっており、権田の頑張りに報いる事ができませんでした。

勝ち越しのシーンも同様です。リスクを負って前にでていったかもしれませんが攻撃にアイデアがないので、やみくもにボールを蹴ってボールロストしてしまいます。選手たちが戻って来れない中、札幌は鳥栖が与えるスペースを効果的に利用して、体力的に万全の都倉と疲労困憊の祐治の1VS1のシーンを作られてしまいました。選手交替の使い方も、ミシャとマッシモとの格の違いを見せつけられたかのようでした。

札幌の攻撃は、将棋でいう所の数手先までは簡単に読んでいました。人を動かせば鳥栖の守備がこうなるという事を理解したかのようにスペースにダイレクトにボールが入っていきます。鳥栖はまったく相手の動きが読めていませんでした。チーム完成度の差、順位の差、まざまざと見せつけられました。

鳥栖の攻撃には、柏の瀬川、札幌の駒井、三好のように気の利いた、チームの為に「戦術的に」「有効な」プレイをする選手が見当たりません。選手個々は頑張っているのですが、その頑張りがチグハグで報われないのが気の毒でしょうがありません。選手個々の質は高いので、なんとか残り試合で少しでも改善することを願います。残留の為には、下位チーム同士の試合で質の勝負に持ち込むしかないですね。

最後に。この試合は、終始札幌の戦術的戦いに押されっぱなしで、同点になった時点でどういったクロージングをするべきかを考えると、同点での勝ち点1でもOKという考えを持つべきではなかったかと考えます。それは確率の問題であって、試合の展開的に、鳥栖が勝ち越しゴールを奪うよりは、札幌が勝ち越しゴールを奪う確率が高かったからです。そのリスクを冒してでも冒険する価値があったかどうかは単なる結果論と言ってしまえばそれまでなのですが、失った勝ち点1が重くのしかからない事を願うのみです。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

18:39

│Match Impression (2018)

2018年09月28日

2018 第27節 : 柏レイソル VS サガン鳥栖

2018年第27節、柏レイソル戦のレビューです。

鳥栖のセットアップは4-3-1-2。今節のスタメンは原川に変わって小野が入り、トップ下での起用となりました。柏のセットアップは4-4-2。攻撃時には、瀬川と大谷、小泉がポジションを上下させて4-5-1や3-6-1のような形を作り、鳥栖の守備陣を巧に揺さぶっていました。

鳥栖は序盤から積極的にプレッシャーをかけて前線からボールを奪おうという動きを見せます。プレッシャーをかけるトリガーとなったのは小野の動き。ビルドアップ時にセンターバックのフォローで列を下げる大谷(もしくは小泉)について行きます。しかしながら、トーレス・金崎と連携がいまひとつ合わず。奪うポイントとタイミングがずれるケースが多くてプレッシングが機能しない場面が目立ちました。柏の2センター+ボランチの3人でのビルドアップに対し、鳥栖がツートップ+トップ下の3人での同数プレスを試みますが、柏はゴールキーパーを使って迂回したり、セントラルハーフの押し上げが足らずに簡単に縦に通されたり、全体の連動性にかけてプレッシングが機能するシーンを多く作ることができませんでした。

柏サイドバックの高木、小池があまり高い位置を取っていなかったというところも鳥栖が選択しなければならない状況を生みました。中盤の位置で構えるサイドバックに対して、インサイドハーフの義希と福田が気にしなければならず、アンカーの秀人との距離感が広くなりがちでした。柏はそのスペースに対して瀬川が2列目まで下がってボールを引き出していました。鳥栖の守備組織は、柏にゴールキーパーを使われたり、フォワードの選手が下がって使われたりと、局面、局面で数的不利に陥るケースが多かったです。柏はビルドアップの出口をしっかりと確立することによって鳥栖の2列目までの突破は困難ではなく、比較的簡単にボール保持することができていました。

柏はビルドアップのみならず、カウンター攻撃の際も瀬川が中盤のスペースを有効活用していました。ボールを奪うと瀬川が基点となるべく秀人の脇のスペースにボールを受けるように顔を出していました。柏のカウンターは役割分担が簡単に整理されていました。

・ 瀬川は引いて受ける

・ オルンガは中央に張る

⇒ センターバックをピン止めする

・ 伊東とクリスティアーノはサイドから前線に飛び出す

単純にこの動きを繰り出すカウンターだったのですが、鳥栖に脅威を与えるには十分迫力があり、チャンスビルディングとしては可能性のあるものばかりでした。最終ラインの踏ん張りによって何とか自由にシュートを打たれるところまでは至っていませんでしたが、引いてボールを受け、そして前線に飛び出す瀬川の活発な動き…スペースがあるところをしっかりと使うという基本的な動きで、鳥栖の守備陣を大いに攪乱していました。

守備が機能していなかった鳥栖は、ほどなくしてシステムを4-4-2に変え、中央のスペースに入ってくる瀬川に対しては義希が面倒を見るという形でやや中盤が落ち着きます。ただ、4-4-2に変えるという事はプレッシング対象が変わるという事になるのですが、その切り替えがなかなかスムーズに行きません。中盤から後ろは引いているにも関わらず、ツートップの二人が前から行ってしまうという事態が発生し、結局は4-3-1-2の時と同じく第1列目は簡単に突破されてしまうというところの改善には至っていませんでした。4-3-1-2と4-4-2の違いは、第1列目が突破されたときに後ろが4-3ブロックか4-4ブロックかという違いだけであり、試合を通じて、柏のいなしに対して前線からのプレッシングが機能していないというなかなか厳しい戦いでした。特に、柏は、キーパーを利用したビルドアップで上手に迂回路を作っていました。事前に調べた所ではキーパーをあまり利用しないと聞いていたのですが…スカウティングミスです(笑)

4-4-2にしたタイミングであったかは定かではないのですが、サイドバックのポジショニングにいつもと変化がありまして、サイドからの攻撃の際に、逆サイドのサイドバックがやや中央にポジションを移し、恐らく瀬川へのパスコース(スペース)を消すという動きを見せていました。三丸、藤田、両サイドバックともそのような動きを見せていたので、おそらくマッシモの指示なのでしょう。特に藤田は、中央にいるケースが多くなっていました。画面越しで映ったタイミングでしか見れないのでもう少しサイドバックのポジションの取り方を見てみたい所でした。こういう動きは、現地で見るからこそよく分かるもので、やっぱりサッカーはスタジアム観戦で面白さが何倍にもなります。

さて、4-3-1-2システムでのプレッシングがうまく機能していなかった鳥栖ですが、裏返しとしては3人が前線に残るのでカウンターにかける人数が多くなるという利点もあります。この試合では、金崎を基点とすることで統一されていた模様で、鳥栖の攻撃は金崎が受けて彼が受け手となるケースが多くみられました。しかしながら、金崎がボールを受けてから先のデザインが統一されていなかったのか、もしくは具現化出来ていなかったのか、どちらにしても、金崎の単騎突破にかけるという個人の質に頼った攻撃(それでも十分怖いのですが)に終始していました。金崎はその期待に応えて、サイドでボールを受けて前を向いて突破を図ってファールを受けるというチャンスビルディングは出来ておりまして、特に前半は、サイドでフリーキックによるチャンスを得る機会が多くありました。

ただし、単騎突破での攻撃は、パスのこぼれ球という可能性がないため、なかなかセカンドボールを拾った二次攻撃に繋がりません。また、鳥栖の中盤より後ろの選手たちのカウンターで上がるタイミングが各々のセンスに任されているような感じで、なかなか判断の良いパスというのを引き出すことができませんでした。金崎が右サイドをドリブルで駆け上がって、中央に福田がいるのに!と思ってもパスが来ないでドリブルを継続してしまったのは、「インサイドハーフがフォローに来るはず」という概念がないからでしょうか。金崎にボールを預けたタイミングで多くはトーレスがファーサイドに離れていくのですが、かといって最後にトーレスを使おうということで統一されているわけでもなさそうですし。カウンター攻撃の際に、小野、トーレスに何を求めるのか、更に2列目、3列目に何を求めるのかというところが柏の統一感に比べると鳥栖は少し見えづらく、カウンターが「フレキシブルな対応」になっており、相手の状況によって成否が決まるのではなく、自分たちの質で成否が決まるという形でした。

鳥栖としては大谷が非常に厄介な存在でありまして、金崎やトーレス経由という攻撃が多かったので、ややマンマーク気味に守備布陣を引いていた柏にとっては入ってくるボールが読みやすかったのかもしれません。ことごとく大谷のインターセプトにあっていました。大谷の素晴らしいところは、奪ったボールを素早く展開するという判断に優れておりまして、幾度となくボールカットから素早いカウンターの起点となるボールをオルンガや瀬川に配球していました。これも、オルンガ、瀬川がここにいるという事が統一されているので、ボールを素早く送ることができます。

さて、上記を踏まえて、鳥栖と柏の非常に好対照で印象的だったシーンを紹介します。

柏センターバックの鈴木がボールを保持しているところに対して鳥栖は前線の3人がプレッシャーをかけますが、柏はゴールキーパーを経由した迂回路を利用してパクまでボールを渡します。そしてパクがそのまま中盤までボールを運びます。パクがボールを運ぶという行為は、カウンターのスペースづくりのために意図的にパクをゴール前から引っ張り出しているならば戦術的要素があるのですが、トーレスの慌てた追い方を見るとそうではないでしょう。パクはクリスティアーノにつないで戻ってきたボールをハーフスペースに降りてくる選手を利用して前進しようとするのですが、そのパスが精度を欠いて鳥栖がボールを奪いました。鳥栖のポジティブトランジション(柏のネガティブトランジション)です。

ここで重要な要素は紛れもなく「センターバックのパクが飛び出している」という状況で、そのスペースはカウンター攻撃として、確実に利用できるスペースです。鳥栖にとっては、吉田やミンヒョクの飛び出しによって散々相手に利用されてきた苦々しいスペースでもあります(笑)鳥栖は、このスペースを活用するべく藤田が飛び出していきます。しかしながら、義希からボールを受けた秀人が選択したパスは中央で構える金崎へのパスでした。金崎に対しては柏の選手がついているので、簡単に囲まれてボールを奪われてしまいます。せっかくパクが空けてくれたスペースに藤田が飛び出していったのですが、そのスペースを利用するまでにも至らず、鳥栖のカウンターのチャンスは早々に消失してしまいました。

今度は柏のポジティブトランジション(鳥栖のネガティブトランジション)です。柏はデザインされたカウンターの通りに、ボランチとインサイドハーフの間のスペースで瀬川が受け、オルンガ、クリスティアーノが鳥栖の最終ラインを引っ張るうごきで瀬川のドリブルコースを作ってシュートまで持って行かれてしまいました。

この場面は、いろいろと考えさせられる場面なのですが、柏のカウンターは、瀬川を経由するという戦術と鳥栖のスペースの空き具合がハマっていたので、カウンター戦術(カウンターデザイン)が機能していたということになります。鳥栖のカウンターは、金崎を基点にするというデザインだったとすると、秀人のパスはマッシモの戦術通りのパスですが、相手の守備ブロックの中に飛び込んでいく形になっているので戦術として機能していません。

センターバックのパクが飛び出しているという状況は、鳥栖としては有効に使えるスペースであり、センターバックが飛び出してきているという事をチームとして理解できていれば、藤田の飛び出しを簡単に使っていたのではないかとも思います。ただ、もしかしたら藤田の飛び出しはチームとして与えられていない行動(藤田の判断による飛び出し)なので、チームにとっては想定外の出来事であり、判断が遅れて彼を活用できなかったのかもしれません。分析の対象としては非常におもしろいです。答えが分からないことだけが難点ですが(笑)

カウンターはビルドアップによる攻撃よりも判断のスピードが要求される攻撃なので、どのように展開するか、誰をつかって行くのかというところにおいてチームとしての共通意識がより必要です。この場面も、このスペースに飛び出すという事が、どれだけ想定で来ていたか、そのプレイモデルが彼らの頭の中に入っていたかというところです。鳥栖のカウンターでは、よほどのことがない限りインサイドハーフが飛び出していくというプレイを見ないので、カウンターは3人(トーレス、金崎、小野)で完結させなさいというオーダーが出ているのではないかとは感じていますがどうなのでしょうか。

鳥栖は、トーレスが下がることもあれば、ロングボールに待機することもある(上下の動き)、金崎は左にいる事もあれば右にいる事もある(左右の動き)、ボールキープするツートップの動きの質としては素晴らしいのですが、中盤の選手としては、パスの配球の際に彼らを探すというワンクッションが入ってしまいます。これは正直言って天秤ですよね。今回の柏みたいに、前線の動きと相手が空けるスペースがハマってしまった場合は、カウンター攻撃が機能します。鳥栖のようにアンカー脇やサイドバックの裏にスペースを空けないチームに対して柏が同じ攻撃をしても、もしかしたら機能しないかもしれません。そこは監督の腕の見せ所ですよね。

今回の鳥栖で機能しなかった事があと一つありまして、それは「困った時のロングボール」で常に相手よりも優位に立っていたトーレスがロングボールでも劣勢に立たされてしまったことです。パクと鈴木に競り負けるケースが多く、なかなか優位に進める事ができませんでした。トーレスが今節は早めに豊田へと交替したのも、ロングボールを支配できていなかったという点もあるでしょう。ただ、ロングボールに競り勝てなかったのはトーレスだけの問題ではなく、いつもピンポイントでボールを配球していた権田のコントロールがいまひとつ調子が悪く、鳥栖の選手がいないところの蹴ってしまうことも多々ありました。失点シーンのきっかけも権田の配球がトーレスよりもはるか手前に落ちてしまって弾き返されたところから始まります。

セカンドボールが柏に落ち着き、オルンガにボールが入ったところで前を向かせないためにオマリがマークに入ります。そのタイミングで、小池がインナーラップをかけて前線に飛びだす動きを見せていました。オマリが上がって来たスペースを積極的に利用しようとする動きです。ここでオマリがボールをひっかけるのですが、鳥栖にとって不運だったのは、ひっかけたボールが大谷の前に転がってしまいました。ここで大谷の判断が素晴らしく、スペースめがけて入ってくる小池に対してダイレクトでパスを送り込みます。先ほど、藤田の上りを利用できなかった鳥栖ですが、柏は小池の上りを即座に利用しました。鳥栖にとっては、オマリがあけたスペースのケアが準備できていないままに電光石火でボールを送られた感覚でしょう。大谷、小池、そしてゴール前に飛び込んできた瀬川。今回の柏の良い所が一気に終結した形でのゴールでした。

最後に、今節も安在が途中出場で非常に良い動きを見せてくれましたね。彼が入ってからシステムが前節と同じく3-5-2となったのですが、安在の右サイドウイングとしての動きは、カットインしてから左足でゴールに向かうアーリークロスを蹴れます。これがファーサイドに逃げるトーレスに対して左足でのキックならではの巻いてゴールに向かうクロスとなって好機も演出しました。当然、カットインしてからのシュートもありますし、ドリブル突破してからの右足のクロスも出来るので、ウイングタイプで利用できる貴重な選手です。安在はハードワークも出来ますし、質的に優位に立つことも出来るので、もっと活用してほしいですね。タイプ的にはキムミヌと同じような気がします。

さて、聞けば、オルンガは初先発、大谷は久しぶりの先発で、鈴木は戻ってきてやっとフィットしてきたという、なぜ鳥栖にターゲットを絞ったのかと恨み節を言わざるを得ない程の試合でございました(笑) そこまで多くの約束事は与えられていなかったでしょうが、守備では「人を捕まえる」攻撃では「スペースを利用する」という最低限果たすべき意思疎通はチーム全体に浸透していたと思います。何度もシステムとポジション変更を繰り返す鳥栖とは対照的でしたね。

ただ、このように状況的には芳しくない中で得られたこの勝ち点1は非常に大きいです。結果的に順位が入れ替わることもなかったですし。権田のセービングに感謝しなければならない試合でした。

<画像引用元:DAZN>

鳥栖のセットアップは4-3-1-2。今節のスタメンは原川に変わって小野が入り、トップ下での起用となりました。柏のセットアップは4-4-2。攻撃時には、瀬川と大谷、小泉がポジションを上下させて4-5-1や3-6-1のような形を作り、鳥栖の守備陣を巧に揺さぶっていました。

鳥栖は序盤から積極的にプレッシャーをかけて前線からボールを奪おうという動きを見せます。プレッシャーをかけるトリガーとなったのは小野の動き。ビルドアップ時にセンターバックのフォローで列を下げる大谷(もしくは小泉)について行きます。しかしながら、トーレス・金崎と連携がいまひとつ合わず。奪うポイントとタイミングがずれるケースが多くてプレッシングが機能しない場面が目立ちました。柏の2センター+ボランチの3人でのビルドアップに対し、鳥栖がツートップ+トップ下の3人での同数プレスを試みますが、柏はゴールキーパーを使って迂回したり、セントラルハーフの押し上げが足らずに簡単に縦に通されたり、全体の連動性にかけてプレッシングが機能するシーンを多く作ることができませんでした。

柏サイドバックの高木、小池があまり高い位置を取っていなかったというところも鳥栖が選択しなければならない状況を生みました。中盤の位置で構えるサイドバックに対して、インサイドハーフの義希と福田が気にしなければならず、アンカーの秀人との距離感が広くなりがちでした。柏はそのスペースに対して瀬川が2列目まで下がってボールを引き出していました。鳥栖の守備組織は、柏にゴールキーパーを使われたり、フォワードの選手が下がって使われたりと、局面、局面で数的不利に陥るケースが多かったです。柏はビルドアップの出口をしっかりと確立することによって鳥栖の2列目までの突破は困難ではなく、比較的簡単にボール保持することができていました。

柏はビルドアップのみならず、カウンター攻撃の際も瀬川が中盤のスペースを有効活用していました。ボールを奪うと瀬川が基点となるべく秀人の脇のスペースにボールを受けるように顔を出していました。柏のカウンターは役割分担が簡単に整理されていました。

・ 瀬川は引いて受ける

・ オルンガは中央に張る

⇒ センターバックをピン止めする

・ 伊東とクリスティアーノはサイドから前線に飛び出す

単純にこの動きを繰り出すカウンターだったのですが、鳥栖に脅威を与えるには十分迫力があり、チャンスビルディングとしては可能性のあるものばかりでした。最終ラインの踏ん張りによって何とか自由にシュートを打たれるところまでは至っていませんでしたが、引いてボールを受け、そして前線に飛び出す瀬川の活発な動き…スペースがあるところをしっかりと使うという基本的な動きで、鳥栖の守備陣を大いに攪乱していました。

守備が機能していなかった鳥栖は、ほどなくしてシステムを4-4-2に変え、中央のスペースに入ってくる瀬川に対しては義希が面倒を見るという形でやや中盤が落ち着きます。ただ、4-4-2に変えるという事はプレッシング対象が変わるという事になるのですが、その切り替えがなかなかスムーズに行きません。中盤から後ろは引いているにも関わらず、ツートップの二人が前から行ってしまうという事態が発生し、結局は4-3-1-2の時と同じく第1列目は簡単に突破されてしまうというところの改善には至っていませんでした。4-3-1-2と4-4-2の違いは、第1列目が突破されたときに後ろが4-3ブロックか4-4ブロックかという違いだけであり、試合を通じて、柏のいなしに対して前線からのプレッシングが機能していないというなかなか厳しい戦いでした。特に、柏は、キーパーを利用したビルドアップで上手に迂回路を作っていました。事前に調べた所ではキーパーをあまり利用しないと聞いていたのですが…スカウティングミスです(笑)

4-4-2にしたタイミングであったかは定かではないのですが、サイドバックのポジショニングにいつもと変化がありまして、サイドからの攻撃の際に、逆サイドのサイドバックがやや中央にポジションを移し、恐らく瀬川へのパスコース(スペース)を消すという動きを見せていました。三丸、藤田、両サイドバックともそのような動きを見せていたので、おそらくマッシモの指示なのでしょう。特に藤田は、中央にいるケースが多くなっていました。画面越しで映ったタイミングでしか見れないのでもう少しサイドバックのポジションの取り方を見てみたい所でした。こういう動きは、現地で見るからこそよく分かるもので、やっぱりサッカーはスタジアム観戦で面白さが何倍にもなります。

さて、4-3-1-2システムでのプレッシングがうまく機能していなかった鳥栖ですが、裏返しとしては3人が前線に残るのでカウンターにかける人数が多くなるという利点もあります。この試合では、金崎を基点とすることで統一されていた模様で、鳥栖の攻撃は金崎が受けて彼が受け手となるケースが多くみられました。しかしながら、金崎がボールを受けてから先のデザインが統一されていなかったのか、もしくは具現化出来ていなかったのか、どちらにしても、金崎の単騎突破にかけるという個人の質に頼った攻撃(それでも十分怖いのですが)に終始していました。金崎はその期待に応えて、サイドでボールを受けて前を向いて突破を図ってファールを受けるというチャンスビルディングは出来ておりまして、特に前半は、サイドでフリーキックによるチャンスを得る機会が多くありました。

ただし、単騎突破での攻撃は、パスのこぼれ球という可能性がないため、なかなかセカンドボールを拾った二次攻撃に繋がりません。また、鳥栖の中盤より後ろの選手たちのカウンターで上がるタイミングが各々のセンスに任されているような感じで、なかなか判断の良いパスというのを引き出すことができませんでした。金崎が右サイドをドリブルで駆け上がって、中央に福田がいるのに!と思ってもパスが来ないでドリブルを継続してしまったのは、「インサイドハーフがフォローに来るはず」という概念がないからでしょうか。金崎にボールを預けたタイミングで多くはトーレスがファーサイドに離れていくのですが、かといって最後にトーレスを使おうということで統一されているわけでもなさそうですし。カウンター攻撃の際に、小野、トーレスに何を求めるのか、更に2列目、3列目に何を求めるのかというところが柏の統一感に比べると鳥栖は少し見えづらく、カウンターが「フレキシブルな対応」になっており、相手の状況によって成否が決まるのではなく、自分たちの質で成否が決まるという形でした。

鳥栖としては大谷が非常に厄介な存在でありまして、金崎やトーレス経由という攻撃が多かったので、ややマンマーク気味に守備布陣を引いていた柏にとっては入ってくるボールが読みやすかったのかもしれません。ことごとく大谷のインターセプトにあっていました。大谷の素晴らしいところは、奪ったボールを素早く展開するという判断に優れておりまして、幾度となくボールカットから素早いカウンターの起点となるボールをオルンガや瀬川に配球していました。これも、オルンガ、瀬川がここにいるという事が統一されているので、ボールを素早く送ることができます。

さて、上記を踏まえて、鳥栖と柏の非常に好対照で印象的だったシーンを紹介します。

柏センターバックの鈴木がボールを保持しているところに対して鳥栖は前線の3人がプレッシャーをかけますが、柏はゴールキーパーを経由した迂回路を利用してパクまでボールを渡します。そしてパクがそのまま中盤までボールを運びます。パクがボールを運ぶという行為は、カウンターのスペースづくりのために意図的にパクをゴール前から引っ張り出しているならば戦術的要素があるのですが、トーレスの慌てた追い方を見るとそうではないでしょう。パクはクリスティアーノにつないで戻ってきたボールをハーフスペースに降りてくる選手を利用して前進しようとするのですが、そのパスが精度を欠いて鳥栖がボールを奪いました。鳥栖のポジティブトランジション(柏のネガティブトランジション)です。

ここで重要な要素は紛れもなく「センターバックのパクが飛び出している」という状況で、そのスペースはカウンター攻撃として、確実に利用できるスペースです。鳥栖にとっては、吉田やミンヒョクの飛び出しによって散々相手に利用されてきた苦々しいスペースでもあります(笑)鳥栖は、このスペースを活用するべく藤田が飛び出していきます。しかしながら、義希からボールを受けた秀人が選択したパスは中央で構える金崎へのパスでした。金崎に対しては柏の選手がついているので、簡単に囲まれてボールを奪われてしまいます。せっかくパクが空けてくれたスペースに藤田が飛び出していったのですが、そのスペースを利用するまでにも至らず、鳥栖のカウンターのチャンスは早々に消失してしまいました。

今度は柏のポジティブトランジション(鳥栖のネガティブトランジション)です。柏はデザインされたカウンターの通りに、ボランチとインサイドハーフの間のスペースで瀬川が受け、オルンガ、クリスティアーノが鳥栖の最終ラインを引っ張るうごきで瀬川のドリブルコースを作ってシュートまで持って行かれてしまいました。

この場面は、いろいろと考えさせられる場面なのですが、柏のカウンターは、瀬川を経由するという戦術と鳥栖のスペースの空き具合がハマっていたので、カウンター戦術(カウンターデザイン)が機能していたということになります。鳥栖のカウンターは、金崎を基点にするというデザインだったとすると、秀人のパスはマッシモの戦術通りのパスですが、相手の守備ブロックの中に飛び込んでいく形になっているので戦術として機能していません。

センターバックのパクが飛び出しているという状況は、鳥栖としては有効に使えるスペースであり、センターバックが飛び出してきているという事をチームとして理解できていれば、藤田の飛び出しを簡単に使っていたのではないかとも思います。ただ、もしかしたら藤田の飛び出しはチームとして与えられていない行動(藤田の判断による飛び出し)なので、チームにとっては想定外の出来事であり、判断が遅れて彼を活用できなかったのかもしれません。分析の対象としては非常におもしろいです。答えが分からないことだけが難点ですが(笑)

カウンターはビルドアップによる攻撃よりも判断のスピードが要求される攻撃なので、どのように展開するか、誰をつかって行くのかというところにおいてチームとしての共通意識がより必要です。この場面も、このスペースに飛び出すという事が、どれだけ想定で来ていたか、そのプレイモデルが彼らの頭の中に入っていたかというところです。鳥栖のカウンターでは、よほどのことがない限りインサイドハーフが飛び出していくというプレイを見ないので、カウンターは3人(トーレス、金崎、小野)で完結させなさいというオーダーが出ているのではないかとは感じていますがどうなのでしょうか。

鳥栖は、トーレスが下がることもあれば、ロングボールに待機することもある(上下の動き)、金崎は左にいる事もあれば右にいる事もある(左右の動き)、ボールキープするツートップの動きの質としては素晴らしいのですが、中盤の選手としては、パスの配球の際に彼らを探すというワンクッションが入ってしまいます。これは正直言って天秤ですよね。今回の柏みたいに、前線の動きと相手が空けるスペースがハマってしまった場合は、カウンター攻撃が機能します。鳥栖のようにアンカー脇やサイドバックの裏にスペースを空けないチームに対して柏が同じ攻撃をしても、もしかしたら機能しないかもしれません。そこは監督の腕の見せ所ですよね。

今回の鳥栖で機能しなかった事があと一つありまして、それは「困った時のロングボール」で常に相手よりも優位に立っていたトーレスがロングボールでも劣勢に立たされてしまったことです。パクと鈴木に競り負けるケースが多く、なかなか優位に進める事ができませんでした。トーレスが今節は早めに豊田へと交替したのも、ロングボールを支配できていなかったという点もあるでしょう。ただ、ロングボールに競り勝てなかったのはトーレスだけの問題ではなく、いつもピンポイントでボールを配球していた権田のコントロールがいまひとつ調子が悪く、鳥栖の選手がいないところの蹴ってしまうことも多々ありました。失点シーンのきっかけも権田の配球がトーレスよりもはるか手前に落ちてしまって弾き返されたところから始まります。

セカンドボールが柏に落ち着き、オルンガにボールが入ったところで前を向かせないためにオマリがマークに入ります。そのタイミングで、小池がインナーラップをかけて前線に飛びだす動きを見せていました。オマリが上がって来たスペースを積極的に利用しようとする動きです。ここでオマリがボールをひっかけるのですが、鳥栖にとって不運だったのは、ひっかけたボールが大谷の前に転がってしまいました。ここで大谷の判断が素晴らしく、スペースめがけて入ってくる小池に対してダイレクトでパスを送り込みます。先ほど、藤田の上りを利用できなかった鳥栖ですが、柏は小池の上りを即座に利用しました。鳥栖にとっては、オマリがあけたスペースのケアが準備できていないままに電光石火でボールを送られた感覚でしょう。大谷、小池、そしてゴール前に飛び込んできた瀬川。今回の柏の良い所が一気に終結した形でのゴールでした。

最後に、今節も安在が途中出場で非常に良い動きを見せてくれましたね。彼が入ってからシステムが前節と同じく3-5-2となったのですが、安在の右サイドウイングとしての動きは、カットインしてから左足でゴールに向かうアーリークロスを蹴れます。これがファーサイドに逃げるトーレスに対して左足でのキックならではの巻いてゴールに向かうクロスとなって好機も演出しました。当然、カットインしてからのシュートもありますし、ドリブル突破してからの右足のクロスも出来るので、ウイングタイプで利用できる貴重な選手です。安在はハードワークも出来ますし、質的に優位に立つことも出来るので、もっと活用してほしいですね。タイプ的にはキムミヌと同じような気がします。

さて、聞けば、オルンガは初先発、大谷は久しぶりの先発で、鈴木は戻ってきてやっとフィットしてきたという、なぜ鳥栖にターゲットを絞ったのかと恨み節を言わざるを得ない程の試合でございました(笑) そこまで多くの約束事は与えられていなかったでしょうが、守備では「人を捕まえる」攻撃では「スペースを利用する」という最低限果たすべき意思疎通はチーム全体に浸透していたと思います。何度もシステムとポジション変更を繰り返す鳥栖とは対照的でしたね。

ただ、このように状況的には芳しくない中で得られたこの勝ち点1は非常に大きいです。結果的に順位が入れ替わることもなかったですし。権田のセービングに感謝しなければならない試合でした。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

08:53

│Match Impression (2018)

2018年09月19日

2018 第26節 : サガン鳥栖 VS サンフレッチェ広島

2018年第26節、サンフレッチェ広島戦のレビューです。

鳥栖のスタメンは、前節から小野に代わって原川が復帰。ツートップと最終ラインのメンバーは変わりません。セットアップはポジショニングが流動的だったのでなかなか表しづらいのですが、あえて表現するならば、攻撃時には4-3-1-2 がベースですが、ビルドアップによるボール保持のためにボランチが1列下がって3-4-1-2へと変化し、義希が高い位置を取って深さを取るような動きを見せると3-4-3のような形にもなっていました。守備時には中盤フラットの4-4-2をベースとして、押し込まれると最終ラインに人をかけて5-3-2という形でしょうか。広島のセットアップも鳥栖と同様に4-4-2で中盤はボックスに近い形。ミスマッチするポイントなく互いにプレスはかけやすかったかと思います。

序盤の展開ですが、広島はパトリックという高さで強力なストロングを発揮できる選手がいるので、長いボールを当ててからのボールキープを狙いますが、このロングボールによる攻撃は端的に言うと機能不全に陥っていました。不全の要因は、間違いなくパトリックを抑え込んだオマリ、秀人、祐治の3人の活躍によるものですよね。広島の攻撃は、ボールを奪うとすぐにパトリックにボールを送り込んで基点を作るか、もしくは遅効となっても低い位置からパトリックの状況を見てボールを送り込むスタイルをベースとしていました。鳥栖のパトリックへの対応としては、オマリが中心となってマークを担当していました。ロングボールに対しても、カウンターの起点となる早いパスの送りこみに対しても、オマリが高い確率でデュエルを制しており、広島は前線でのキープのきっかけができずに全体を押し上げて攻撃にかかる状況を作り出せていませんでした。

ロングボールに最終ラインが勝ってくれるというのは、チーム全体が前からプレッシャーをかけるための大きな勇気となります。例えばプレッシャーを仕掛けて相手が苦し紛れに蹴ったボールであっても、それを繋がれて攻撃を仕掛けられてしまうとなると、プレッシャーにいく事自体が無駄になりかねません。最終ラインが勝ってくれることによって相手に蹴らせても問題なしということになります。オマリのパトリックとのデュエルの勝利は、鳥栖全体の守備のポイント(守備の基準点)を大きく変えるものとなり、鳥栖が徐々に前線から圧力をかけ始めるきっかけともなりました。

鳥栖の前線からのプレッシャーは、アジリティの高い福田と義希のいる左サイドの方がより活発でした。広島がサイドバックを経由してビルドアップしようとするのですが、サイドハーフに対しては三丸が高い位置を取ってプレッシャーをかけ、福田と義希もスペースを圧縮してそれに追随して金崎とトーレスもサイドに寄せるため、広島は非常に狭いスペースでのボール回しを要求されました。そうなってくると、個人の質というところが大事になるのですが、サイドバックからのボールの受け手が稲垣であった際に、コントロールミスが発生して鳥栖がボールを奪うケースが多かったです。実際、義希がボールを奪ってゴールラインぎりぎりまでドリブルしてからの折り返しというシーンがありましたが僅かにトーレスには合わず。高い位置からのプレッシャーで前から奪うというケースが幾度かあったにも関わらず、得点に繋げることができなかったというのは今後の課題ですね。

鳥栖が前からプレッシャーをかけてくるので、広島は長いボールを蹴る位置が段々と低くなります。(キーパーからのロングボールが多くなってきます)また、オマリとのデュエルの分が悪くて思うように基点とならない状況もありまして、長いボールの目標となるポイントが鳥栖の最終ラインよりも1列前へと変わってきました。そうなってくると、デュエルで勝っていたオマリをその位置まで上げて勝負させるか、セントラルハーフにその役目を任せるかという選択が生まれるのですが、鳥栖が取った選択はボランチの秀人によるマーキングでした。そして秀人もパトリックに自由に仕事をさせないという役割をしっかりと演じてくれました。最終ラインにボールが来るとオマリが見て、その前のエリアだと秀人が見るという仕組みづくりが確立され、鳥栖のロングボール対策は盤石の物となっていきました。

鳥栖の攻撃は、序盤こそはトーレスをめがけたロングボールを蹴っていましたが、広島の前線からのプレッシャーが思いのほか強くないということもありまして徐々にボールを保持する戦い方へと変化します。基本的なスタイルとしては、両サイドに幅を取る選手を配置し、4人で固める広島の中盤を分散させて選手間のスペースを作りだして間のスペースでボールを受ける形。サイドでボールを保持する選手と、サイドに幅を取る選手、そして深い位置でボールを引き出す選手という位置関係になるようにポジションが設定され、ボールを保持しながらサイドチェンジを繰り返して空いたスペースを利用するという攻撃を徹底的に再現していました。

広島としてはサイドに幅を取る選手に対しては、ボールが入ってくるまでは必要以上に関知しないという守備体系を取っていたので、大外の藤田、三丸がフリーでボールを受ける準備が常にできていました。今回の鳥栖が良かったのは、フリーで使える選手を使い倒す外一辺倒という攻撃ではなく、いかにして外を捨て駒としてその内側を利用しようかという動きを見せたところです。その思想の中でスペースを作るための動きとして目立ったのは福田と義希でした。福田は上下動の動きで柴崎、稲垣を連れていく動きを良く見せており、トーレスや金崎が利用できるスペースをしっかりと作っていました。また、義希も特徴的な動きを見せていまして、広島の最終ラインと2列目の間でボールを受けるために引いてくるフォワードのスペースを作るために、義希は深さを取る動きを見せ、フォワードと入れ替わりでトップの位置に張りつき、裏へのボールを引きだす動きを見せていました。

また、鳥栖がボール保持できたのは、広島ツートップのプレッシャーを回避するために、秀人を最終ラインに落としてビルドアップで活用するという解決策を準備できていたからです。これにより、センターバック2人の脇のスペースに降りてボールを受ける事によって、広島の同数プレッシングを回避することに成功しました。最終ラインに3人落としたことによって、広島がサイドハーフをあげるかあげないかという選択が必要だったのですが、広島の選択としてはブロックを崩さずに自陣で待ち受けるというスタイルでした。

ボール保持してサイドチェンジを繰り返すと、広島のツートップは二度追い、三度追いをするような執拗さまでは見せないため、鳥栖はボール保持しながら様子を見る事によって、センターバックがボールを運べるスペースを作り出すことに成功します。特にオマリはツートップの脇のスペースに対してボールを持ちだすことができ、彼の持ち上がりが鳥栖の攻撃のスイッチとなっていました。オマリの持ち出しによって広島のサイドハーフを引きだす事ができ、福田、義希、金崎が活用してボールを引き出す動きを見せました。オマリが直接フォワードにくさびを入れるというパスもありましたし、今節はボール保持からの攻撃がよく機能していました。

義希も前後に大きく動き回り、相手ボランチをひきつけたり、裏に飛び出して最終ラインを引き寄せたと今回も素晴らしい動きを見せてくれました。ただし、動きまわりすぎる事の功罪とでもいいましょうか、スペースを作るというタスクでは抜群の動きを見せるものの、空いたスペースを利用する側としてゴールに直結するような仕事が出来たかと言われるとなかなかその役割としては力を発揮できませんでした。チーム全体としてなのですが、福田と義希が大きく動きまわってスペースを作るものの、ではそのスペースは誰が使うのというような場面がありました。また、ポジションチェンジで義希がフォワードの位置に入ったときにくさびのパスが入ってくるのですが、そこは、義希のストロングポイントではないのでつぶされてしまっていました。そういう意味では、小野の方が前線でボールを受けてからのアイデア・テクニックがストロングポイントなので、今回義希が良かったから彼がスタメンということではなく、そこは相手チームとの力関係や試合状況を見てからの起用法になるのかなと思います。

鳥栖としてはボール保持からの攻撃は機能していたものの、カウンターのような早い攻撃を仕掛けたいところや、攻撃のスイッチを入れたいところでスペースをもう少し使って欲しかった場面があり、サイドの裏へのスペースにセントラルハーフがどの程度入っていくのかという所に起因していました。三丸や藤田、義希に関しては、幅を取る要員(深さを取る要員)として、スペースを見つけて思い切ったオーバーラップを仕掛けていったのですが、福田、秀人、原川といった中盤での繋ぎ要員が、大きく前にでていけるタイミングで自重するケースが多く見られました。特にカウンターのシーンで裏のスペースをうまく使う事ができればもっとチャンスを作れていたかもしれません。それはマッシモの指示なのか彼らの判断なのかは我々の知る由はありませんが、気になるところではあります。

序盤は完璧に抑えていた鳥栖ですが、後半になって体力の低下と共に少し様相が変わってきます。前半の体力のあるうちは、ボールロストしても高い位置から早いプレッシャーをかけるために、広島に自由にボールをコントロールさせる隙を与えなかったのですが、体力の低下と共に広島の最終ラインへのプレス強度も徐々に弱まっていきました。プレス強度が弱くなるということは、広島がボールを保持してからパスを出すまでの時間の余裕があり、パスの精度も徐々に上がっていくということになります。鳥栖は前半と同じく高い位置からのプレッシャーをかける準備として、広島の高い位置を取るサイドの選手に対してサイドバック(藤田、三丸)を高い位置に置いていましたが、これによってサイドバックの裏にスペースを作ることになり、広島のツートップがそのスペースを狙いだします。

前半はツートップ(主にパトリック)をめがけてボールを蹴り込んでいた広島ですが、ツートップがスペースに走り込む機会が多くなってくると、パスの送り先もスペースに対するものへと徐々に変化していきます。鳥栖の最終ラインも、前半のステイした状態での高さ勝負から、勝負の舞台がスペースへ走り込むスピード対決となると、やや分が悪い状況へと変化していきました。特にオマリは前半からの空中戦の連続による疲労蓄積が少なからず影響があったかもしれません。三丸の裏のスペースに入ったボールの処理でカバーリングに入ったオマリにミスが発生し、パトリックに2度ほどビッグチャンスを与えてしまいました。この決定的なピンチを権田を中心にその他のメンバーで何とか防ぎきることができたのは大きかったですね。