2018年02月22日

サガン鳥栖2018シーズンにおける選手のポジションと役割

いよいよ明日は2018シーズンの開幕戦です。

倖田來未さん&ジェジュンさんのスタジアムライブ、どこに行ったのシリガルディ、DJ YUYAさんの交代、マッシモのインフルエンザなど、喜ばしいこと、悲しいこと、いろいろと話題に事欠かない状況ですが、開幕戦の日は待ってくれません。明日は、無心でサガン鳥栖の勝利を願ってスタジアムの内外から応援をしなければならないですね!

さて、今シーズンは、非常に高いレベルの選手がそろっており、逆に確固たるレギュラーという選手が見つからず、まさにレギュラー争いからして群雄割拠の状態で、相手チームに勝つ前にまずはチーム内の争いに勝たなければならないというのは、チーム全体のレベルアップにつながりますよね。

そういう中で、明日の予想スタメンや今シーズンの展望などを書いてみようかと思ったのですが、フォーメーションや起用選手を含め、いろいろなシミュレーションをしていったのですが、頭がパンクしてしまいました。(笑)

頭がパンクしたのは、選手の組み合わせが膨大にあること。どの選手も甲乙つけがたいので、誰を起用したら(誰と誰の組み合わせが最適なのか)良いのか考えるだけで卒倒しそうになりました。監督というのは大変だ!(インフルだけど)

では、今年の選手たちのメインポジション(●)と対応可能なポジション(○)を整理してみましょう。

みんなそれぞれ、多種多様なポジション対応が可能ですよね。そして、選手たちの登録ポジションに基づく、組み合わせの数と順列の数を出してみました。この場合、「DF」というポジションに対して、CBとSBは区別しないので、やや大きい数字となります。なんか、もはや、無限大と言っても良いスタメンですよね。

さて、もう少し絞ろうとして、システムを4-3-1-2と限定したうえで、さらにゴールキーパーを権田がレギュラーと仮定した場合は以下の通りです。算出方法の注意点ですが、例えばサイドバックでは、吉田と安在がスタメンであるとピックアップした時に、組み合わせの数は、「吉田左サイド&安在右サイド」であろうが、「吉田右サイド&安在左サイド」であろうが、1パターンとしてカウントしますが、順列の場合は、並べ方も一つのパターンとして考えるので、この場合は2パターンとなります。フォワードやセンターバックの組み合わせも同様ですね。ですので、数値としては順列の方が多くなっています。

なんと、4-3-1-2でも組み合わせだけで73,500通り、並び方まで考えると10,584,000 通り!

マッシモさんは、このパターンの中から、スタメン(そして彼らの並び)を選ばなければならないのですね!大変だ!(インフルだけど)

…今回のエントリーの趣旨が段々と分からなくなってきました(笑)

明日のスタメン、そしてフォーメーション、どのようにしてサガン鳥栖が2018シーズンを戦うのか、非常に楽しみですね。選手たちも高いレベルの選手が多いので、早く最適な組み合わせを見つけて、チームとしての力を最大限発揮できる状態を作ってほしいと思います。

明日の今頃には開幕戦の結果が出ているのですよね。それでは、最高で最良の週末を目指して頑張りましょう!

倖田來未さん&ジェジュンさんのスタジアムライブ、どこに行ったのシリガルディ、DJ YUYAさんの交代、マッシモのインフルエンザなど、喜ばしいこと、悲しいこと、いろいろと話題に事欠かない状況ですが、開幕戦の日は待ってくれません。明日は、無心でサガン鳥栖の勝利を願ってスタジアムの内外から応援をしなければならないですね!

さて、今シーズンは、非常に高いレベルの選手がそろっており、逆に確固たるレギュラーという選手が見つからず、まさにレギュラー争いからして群雄割拠の状態で、相手チームに勝つ前にまずはチーム内の争いに勝たなければならないというのは、チーム全体のレベルアップにつながりますよね。

そういう中で、明日の予想スタメンや今シーズンの展望などを書いてみようかと思ったのですが、フォーメーションや起用選手を含め、いろいろなシミュレーションをしていったのですが、頭がパンクしてしまいました。(笑)

頭がパンクしたのは、選手の組み合わせが膨大にあること。どの選手も甲乙つけがたいので、誰を起用したら(誰と誰の組み合わせが最適なのか)良いのか考えるだけで卒倒しそうになりました。監督というのは大変だ!(インフルだけど)

では、今年の選手たちのメインポジション(●)と対応可能なポジション(○)を整理してみましょう。

みんなそれぞれ、多種多様なポジション対応が可能ですよね。そして、選手たちの登録ポジションに基づく、組み合わせの数と順列の数を出してみました。この場合、「DF」というポジションに対して、CBとSBは区別しないので、やや大きい数字となります。なんか、もはや、無限大と言っても良いスタメンですよね。

さて、もう少し絞ろうとして、システムを4-3-1-2と限定したうえで、さらにゴールキーパーを権田がレギュラーと仮定した場合は以下の通りです。算出方法の注意点ですが、例えばサイドバックでは、吉田と安在がスタメンであるとピックアップした時に、組み合わせの数は、「吉田左サイド&安在右サイド」であろうが、「吉田右サイド&安在左サイド」であろうが、1パターンとしてカウントしますが、順列の場合は、並べ方も一つのパターンとして考えるので、この場合は2パターンとなります。フォワードやセンターバックの組み合わせも同様ですね。ですので、数値としては順列の方が多くなっています。

なんと、4-3-1-2でも組み合わせだけで73,500通り、並び方まで考えると10,584,000 通り!

マッシモさんは、このパターンの中から、スタメン(そして彼らの並び)を選ばなければならないのですね!大変だ!(インフルだけど)

…今回のエントリーの趣旨が段々と分からなくなってきました(笑)

明日のスタメン、そしてフォーメーション、どのようにしてサガン鳥栖が2018シーズンを戦うのか、非常に楽しみですね。選手たちも高いレベルの選手が多いので、早く最適な組み合わせを見つけて、チームとしての力を最大限発揮できる状態を作ってほしいと思います。

明日の今頃には開幕戦の結果が出ているのですよね。それでは、最高で最良の週末を目指して頑張りましょう!

Posted by オオタニ at

23:25

│Data Analysis

2018年02月14日

2017年J1の階層別勝ち点・期間別勝ち点分析

2017年シーズンのデータ分析シリーズも第3弾を迎える事となりました。

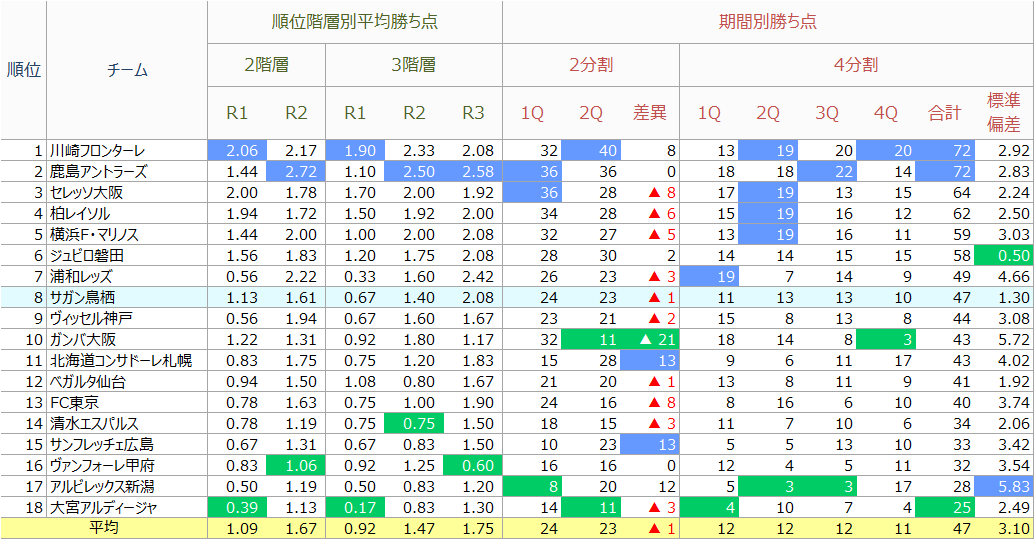

今回は、「順位階層別平均勝ち点」と「試合時期別勝ち点」の統計分析です。

今シーズンサガン鳥栖が頂を取るために、スタートダッシュを見せた方が良いのか、ラストスパートを見せた方が良いのか、それとも年間でムラのない勝ち点の方が良いのか、そしてそれらはどこの階層のチームから取った方が効率よいのか、2017年の勝ち点の状況を確認して、来シーズンへ向けた事前知識として頭に入れて頂ければと思います。

それでは、集計表の説明です。

順位階層別は

2階層(上位:1位~9位、下位:10位~18位)

3階層(上位:1位~6位、中位:7位~12位、下位:13位~18位)

で分けて平均の勝ち点を集計しております。

試合時期別勝ち点は

2分割(1Q:1節~17節、2Q:18節~34節)

4分割(1Q:1節~9節、2Q:10節~17節、3Q:18節~26節、4Q:27節~34節)

で分けて得られた勝ち点を合計しております。

なお、表の青い色抜は「最大」の値です。緑色の色抜は「最小」の値です。

グラフは順位階層の3階層、試合時期別の4分割のみ作成しております。

Ⅰ.順位階層別の勝ち点分析

(1)残留した清水・広島と降格した甲府との違い

2017シーズンも最終戦まで残留争いがもつれることとなりましたが、残留した清水・広島と甲府との違いで目につく結果が浮かび上がりました。それは、甲府が残留争いをする直接相手となりえる下位層からの勝ち点獲得が非常に低いことです。下位層から得た勝ち点の平均は「0.6」であり、J1全体で唯一下位層相手に引き分け相当にすらも持ち込めていません。ところが、甲府は上位層、中位層からは清水や広島よりもより多くの勝ち点を得ています。上位層や中位層にも通じるサッカーをしていたにも関わらず、肝心要である残留争いをする直接の相手から勝ち点を奪えなかったがために降格してしまったことが見受けられます。

そういう観点では、清水は残留の為に非常の効率の良い形で勝ち点を得ておりまして、中位層から得た平均勝ち点は降格した甲府、新潟、大宮よりも低く、J1の中で最低の数値ですが、下位層からは全8勝中の4勝を挙げておりまして、直接対決で勝利を挙げることによって、残留できる順位を何とか確保しました。

残留するためには、すべての試合に全力を尽くすのではなく、時には上位層相手には疲れの見えるベテランを休ませ、直接対決に集中して試合に臨むというやり方もアリかもしれません。そこまで来ると背に腹は代えられぬという状況でしょうが、残留の為の勝ち点効率はその方がよさそうです。

(2)川崎と鹿島の明暗は上位層相手の勝ち点。そして下位層から取りこぼしたC大阪。

優勝した川崎と優勝できなかった鹿島との差は歴然としておりまして、鹿島は中位層、下位層から勝ち点を多く奪ったのに対し、川崎は上位層からの平均勝ち点が異様に高いです。最終的に、勝利数は鹿島の方が多いですが、上位層相手に負けない戦いを演じた川崎が、中位層以下に対する引き分けでの勝ち点を積み重ねて得失点差で優勝することができました。川崎は昨年度に鹿島にダブルを食らわせていたのですね。この直接対決の勝ち点6というのはやはり非常に大きいですね。

もうひとつ気になったのがセレッソで、8位以上のチームで唯一下位層からの平均勝ち点が1点台となっており、取りこぼしが多かった事が伺えます。上位層からの勝ち点はリーグ全体でも川崎についで2位の成績を収めておりますし、来シーズン優勝するためには、いかに下位層との試合で勝ち点を取りこぼさないかというところがポイントでしょう。

また、その他に目立つのは、仙台が得た上位層からの平均勝ち点の高さ。これは、7位以下のチームでは唯一1点台を超えており、5位の横浜を上回って2位の鹿島とほぼ同等。仙台は選手が残留して来年も同じようなサッカーができれば、もしかしたら今シーズンは上位をうかがえる台風の目となりえるかもしれません。

Ⅱ.期間別勝点分析

(1)スタートダッシュ(第1Qでの勝ち点)

浦和レッズが非常に良いスタートダッシュを見せています。第1Qでの勝ち点は19で、今シーズンも優勝争いに確実に絡んでくるであろうという戦いです。ところが、最終順位は7位で終えてしまいました。

細かく見ていくと、第1Qでの対戦相手は、最終結果で下位に沈んだチームが多く、9試合中6試合が、2桁順位のチームとの対戦です。第2Qに入ってあげた勝ち点は、清水、広島、新潟といずれも残留争いで苦しんだチームであり、上位陣からは勝ち点を1つも奪えていません。対戦の順番(日程くん)によるあやはありそうです。

ただし、浦和の場合はACLが2月から始まっていましたので、2Qに入るころには疲れが見える頃ではあります。ACL出場チームはリーグ優先なのか、ACL優先なのか、そのあたりは悩みの種でしょうね。

G大阪も勝ち点18と非常に良いスタートダッシュを見せていますが、最終順位は10位。第1Qで、最終的に降格してしまった3チームとの対戦を終えているので、ここも対戦順序のあやによるスタートダッシュと言えるでしょう。G大阪の場合は、監督契約満了発表が早すぎた感もあり、第3Q、第4Qと失速してしまいました。

ちなみに、優勝した川崎は、第1Qで得た勝ち点は13です。これは、12位の仙台や16位の甲府(勝点12)と変わりありません。しかしながら、川崎はここから調子をあげて最終的には優勝を果たし、甲府は降格してしまいました。

開幕してからの5試合は、スタートダッシュが云々という話題もありますが、そこで必ずしも最終順位に結びついているわけでもなく、大きな連敗さえなければ、さほど気にする必要はない模様です。

(2)セカンドダッシュ(第2Qの勝ち点)

次に目に付くのは、上位陣の第2Qでの勝ち点の高さ。第2Qで勝ち点を多く奪ったチームによって、今シーズンの上位5チームが決定したかのようです。

他チームがまだ戦術的にも未完成のうちに、早めに戦術として成熟を迎えたチームが多くの勝ち点を奪えているというところでしょうか。ここで勝ち点を奪っておくと残留争いに巻き込まれるという心配もなく、メンタル面で優位なまま後半戦を迎える事が出来そうです。

(3)前半戦、後半戦での勝ち点の差(第3Q・第4Qの勝ち点)

年間を2分割して、その勝ち点の差異を見て驚いたのですが、前半戦よりも後半戦の方で勝ち点を増やしたチームはわずかに5チーム。そしてその多くが中位層以下である札幌、広島、新潟となっています。上位5チームに至っては、川崎のみが後半戦に勝ち点を延ばしており、その他のチームは勝ち点を落としています。磐田は流石安定の戦いで少しだけ後半の方に勝ち点を上積みしてきました。

下位層の方が後半戦に勝ち点を増やすのは、降格のピンチに陥ってから選手補強や監督交代による改革が成功したパターンでしょう。前半戦に下位に沈んでいたチームが、後半戦になってやっとチームとして機能し出したというのもあると思います。札幌、広島は降格がちらつく時期もありましたが、札幌はジェイの加入、広島は監督の交替が功を奏し、まさにV字回復で勝ち点を大きく伸ばして残留を勝ち取りました。大宮は改革に失敗したパターンで、監督交代による効果はありませんでした。大宮の場合はシーズン前の選手の移籍が痛かったですね。特に家長は大きな痛手でした。

上位層は、思うように後半に勝ち点を延ばせていません。上位層にいる場合はなかなかそこまで強烈なカンフル剤を打てないので、分析されたり選手の怪我が発生したりすると、ジリ貧で勝ち点を延ばせない状況は発生しがちという事でしょう。(どこかのサガン鳥栖の事は思い出さないように。)

優勝するためには、前半戦でうまく行かなかったチームが後半戦に修正して調子を上げてきた場合に、そのチームに対していかにうまく立ち回れるかという所はポイントでしょうね。

(4)クォーターごとの勝ち点のバラつき

バラツキが一番少ないのは磐田でありまして、磐田の戦いは年間を通じて非常に安定しておりました。クォーターごとの勝ち点における標準偏差は「0.5」と、まったくバラツキなく、各クォーターで安定した勝ち点を得ていることになります。上位層からの勝ち点も、鹿島、横浜よりも多い平均「1.2」を挙げております。ところが、最終順位は6位。ACL圏内に入るためには、どこかのフェーズで連勝を記録する(1クォーターで勝ち点20程度を挙げる)か、もしくは平均の勝ち点をあと2~3ポイントずつ上げて「16~18」で推移する必要がありますね。上位を伺うには、チームの調子が良い時に、勢いよく勝ち切って連勝する力が必要です。

逆に、バラつきが多かったのがアルビレックス新潟、ガンバ大阪、浦和レッズ。アルビレックスに至っては、第4Qは優勝した川崎に次ぐ勝ち点を納めております。エンジンがかかるのが時すでに遅しでしたね。第2Q、第3Qで、直接対決の相手に粘ってせめて引き分けに持ち込んでいれば、残留の可能性もあったのですが。バラつきが大きいという事は不調の期間があるという事で、標準偏差としては2.5~3.0くらいの範囲に抑えることができればという所です。

ちなみに、ガンバ大阪は第4Qの勝ち点は最下位。そしてシーズンを2分割した場合でも、後半の勝ち点は最下位の大宮と同じく11。前半のスタートダッシュの貯金が無かったら降格してもおかしくないような成績でした。ガンバのサポーターはストレスのたまる後半戦を過ごしていたのですね。

Ⅲ.サガン鳥栖の分析

さて、我らがサガン鳥栖。年間を通じたバラつきが低いことが目につきまして、標準偏差「1.3」は、磐田に次ぐ安定した戦いです。ホームで勝ってアウェーで負けてを繰り返していたので、確かにフェーズごとの勝ち点は安定していたのかなとは思いますが、これは決して望んでいない安定ですけどね(笑) しかしながら、総合的には勝ち点を延ばし切れず、8位という順位で終えてしまいました。

特筆するべきは、下位層から得ている平均勝ち点の高さ。これはリーグで3位の成績であり、優勝した川崎と同じ成績を挙げています。ところが、上位層から得た平均勝ち点が非常に少なくてわずかに「0.67」。引き分けにすら持ちこめておらず、この数値はリーグでも下から4番目の成績であり、降格した甲府よりも悪い数字であります。中位層からの勝ち点も決して良い成績ではありません。

ホームでの鹿島戦で得た勝利は、非常に良いサッカーでスタジアムの雰囲気も最高潮でしたが、今シーズン上位層から挙げた勝利はこの試合のみ。あのような歓喜の試合を繰り返さないと、上位進出は難しいという事です。なかなか険しそうですね。ひとまず、鳥栖にとっての来シーズンの課題は、強きを助け、弱気をくじくというタケちゃんマンサッカーからの脱却ですね。(笑)

Ⅳ.まとめ

昨シーズンの成績を基に、今シーズンに向けた心の準備を整理します。

・連敗さえしなければシーズン開幕当初で大きくスタートダッシュできなくても気にしなくてよい。シーズンが終わった時にそのシーズン開始時点での対戦がどの順位層のチームであったかに左右される。

・調子を上げられないチームに対して第2Qで勝ち星を大きく伸ばすことが大事。シーズンを優位に進められる。そのためには、早めの戦術の浸透が必要。(鳥栖的には監督も継続して優位であると考えたい)

・上位を伺うためには、クォーターで勝ち点20程度を取れるような好調期が必要。好調期が訪れないと4位以内の確保は難しい。

⇒ 下位層からの取りこぼしは必ず発生するので、シーズンを通してクォーター平均勝ち点18以上は厳しい。

・後半戦に入って環境(監督・選手・戦術)を変えてきたチームに対して注意する事。後半戦に入ると順位層関わらず突然ギアを上げてくるチームが出てくるので、しっかりと対応して勝ち点を落とさないように。順位が下位と思って対戦すると痛い目にあう確率が高い。

・優勝争いでも残留争いでも自分が位置する階層との直接対決は非常に重要。特に、残留争いの場合は上位に負けても下位層との直接対決では絶対に負けないように。

それでは、試合を見ていく中で少しでも一喜一憂を減らし、(特にスタートダッシュは気にしなくても良いという事を胸に秘めつつ)、ストレスで胃に穴が空きそうになる回数を減らしつつ、出来れば2018シーズンを穏便に快適に過ごしましょう(笑)

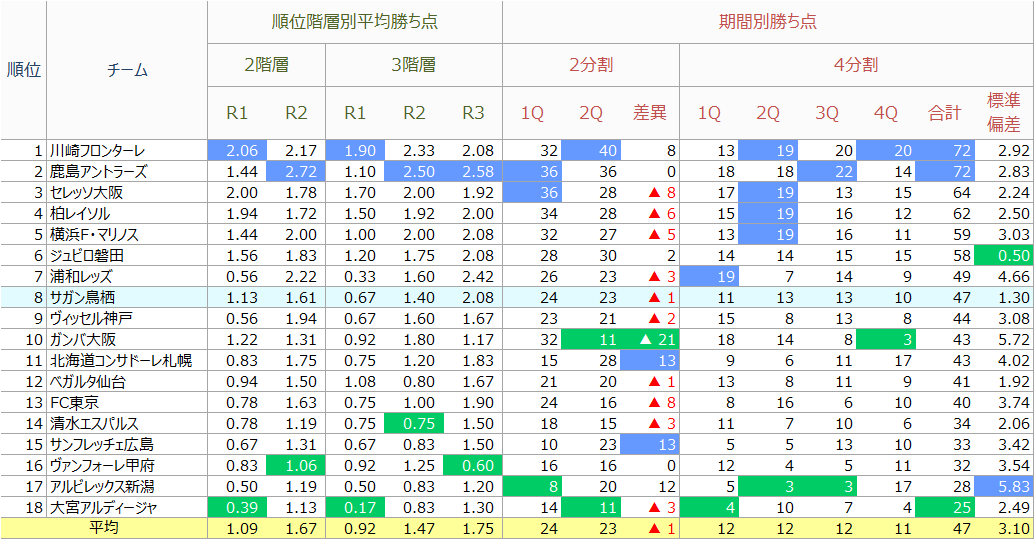

今回は、「順位階層別平均勝ち点」と「試合時期別勝ち点」の統計分析です。

今シーズンサガン鳥栖が頂を取るために、スタートダッシュを見せた方が良いのか、ラストスパートを見せた方が良いのか、それとも年間でムラのない勝ち点の方が良いのか、そしてそれらはどこの階層のチームから取った方が効率よいのか、2017年の勝ち点の状況を確認して、来シーズンへ向けた事前知識として頭に入れて頂ければと思います。

それでは、集計表の説明です。

順位階層別は

2階層(上位:1位~9位、下位:10位~18位)

3階層(上位:1位~6位、中位:7位~12位、下位:13位~18位)

で分けて平均の勝ち点を集計しております。

試合時期別勝ち点は

2分割(1Q:1節~17節、2Q:18節~34節)

4分割(1Q:1節~9節、2Q:10節~17節、3Q:18節~26節、4Q:27節~34節)

で分けて得られた勝ち点を合計しております。

なお、表の青い色抜は「最大」の値です。緑色の色抜は「最小」の値です。

グラフは順位階層の3階層、試合時期別の4分割のみ作成しております。

Ⅰ.順位階層別の勝ち点分析

(1)残留した清水・広島と降格した甲府との違い

2017シーズンも最終戦まで残留争いがもつれることとなりましたが、残留した清水・広島と甲府との違いで目につく結果が浮かび上がりました。それは、甲府が残留争いをする直接相手となりえる下位層からの勝ち点獲得が非常に低いことです。下位層から得た勝ち点の平均は「0.6」であり、J1全体で唯一下位層相手に引き分け相当にすらも持ち込めていません。ところが、甲府は上位層、中位層からは清水や広島よりもより多くの勝ち点を得ています。上位層や中位層にも通じるサッカーをしていたにも関わらず、肝心要である残留争いをする直接の相手から勝ち点を奪えなかったがために降格してしまったことが見受けられます。

そういう観点では、清水は残留の為に非常の効率の良い形で勝ち点を得ておりまして、中位層から得た平均勝ち点は降格した甲府、新潟、大宮よりも低く、J1の中で最低の数値ですが、下位層からは全8勝中の4勝を挙げておりまして、直接対決で勝利を挙げることによって、残留できる順位を何とか確保しました。

残留するためには、すべての試合に全力を尽くすのではなく、時には上位層相手には疲れの見えるベテランを休ませ、直接対決に集中して試合に臨むというやり方もアリかもしれません。そこまで来ると背に腹は代えられぬという状況でしょうが、残留の為の勝ち点効率はその方がよさそうです。

(2)川崎と鹿島の明暗は上位層相手の勝ち点。そして下位層から取りこぼしたC大阪。

優勝した川崎と優勝できなかった鹿島との差は歴然としておりまして、鹿島は中位層、下位層から勝ち点を多く奪ったのに対し、川崎は上位層からの平均勝ち点が異様に高いです。最終的に、勝利数は鹿島の方が多いですが、上位層相手に負けない戦いを演じた川崎が、中位層以下に対する引き分けでの勝ち点を積み重ねて得失点差で優勝することができました。川崎は昨年度に鹿島にダブルを食らわせていたのですね。この直接対決の勝ち点6というのはやはり非常に大きいですね。

もうひとつ気になったのがセレッソで、8位以上のチームで唯一下位層からの平均勝ち点が1点台となっており、取りこぼしが多かった事が伺えます。上位層からの勝ち点はリーグ全体でも川崎についで2位の成績を収めておりますし、来シーズン優勝するためには、いかに下位層との試合で勝ち点を取りこぼさないかというところがポイントでしょう。

また、その他に目立つのは、仙台が得た上位層からの平均勝ち点の高さ。これは、7位以下のチームでは唯一1点台を超えており、5位の横浜を上回って2位の鹿島とほぼ同等。仙台は選手が残留して来年も同じようなサッカーができれば、もしかしたら今シーズンは上位をうかがえる台風の目となりえるかもしれません。

Ⅱ.期間別勝点分析

(1)スタートダッシュ(第1Qでの勝ち点)

浦和レッズが非常に良いスタートダッシュを見せています。第1Qでの勝ち点は19で、今シーズンも優勝争いに確実に絡んでくるであろうという戦いです。ところが、最終順位は7位で終えてしまいました。

細かく見ていくと、第1Qでの対戦相手は、最終結果で下位に沈んだチームが多く、9試合中6試合が、2桁順位のチームとの対戦です。第2Qに入ってあげた勝ち点は、清水、広島、新潟といずれも残留争いで苦しんだチームであり、上位陣からは勝ち点を1つも奪えていません。対戦の順番(日程くん)によるあやはありそうです。

ただし、浦和の場合はACLが2月から始まっていましたので、2Qに入るころには疲れが見える頃ではあります。ACL出場チームはリーグ優先なのか、ACL優先なのか、そのあたりは悩みの種でしょうね。

G大阪も勝ち点18と非常に良いスタートダッシュを見せていますが、最終順位は10位。第1Qで、最終的に降格してしまった3チームとの対戦を終えているので、ここも対戦順序のあやによるスタートダッシュと言えるでしょう。G大阪の場合は、監督契約満了発表が早すぎた感もあり、第3Q、第4Qと失速してしまいました。

ちなみに、優勝した川崎は、第1Qで得た勝ち点は13です。これは、12位の仙台や16位の甲府(勝点12)と変わりありません。しかしながら、川崎はここから調子をあげて最終的には優勝を果たし、甲府は降格してしまいました。

開幕してからの5試合は、スタートダッシュが云々という話題もありますが、そこで必ずしも最終順位に結びついているわけでもなく、大きな連敗さえなければ、さほど気にする必要はない模様です。

(2)セカンドダッシュ(第2Qの勝ち点)

次に目に付くのは、上位陣の第2Qでの勝ち点の高さ。第2Qで勝ち点を多く奪ったチームによって、今シーズンの上位5チームが決定したかのようです。

他チームがまだ戦術的にも未完成のうちに、早めに戦術として成熟を迎えたチームが多くの勝ち点を奪えているというところでしょうか。ここで勝ち点を奪っておくと残留争いに巻き込まれるという心配もなく、メンタル面で優位なまま後半戦を迎える事が出来そうです。

(3)前半戦、後半戦での勝ち点の差(第3Q・第4Qの勝ち点)

年間を2分割して、その勝ち点の差異を見て驚いたのですが、前半戦よりも後半戦の方で勝ち点を増やしたチームはわずかに5チーム。そしてその多くが中位層以下である札幌、広島、新潟となっています。上位5チームに至っては、川崎のみが後半戦に勝ち点を延ばしており、その他のチームは勝ち点を落としています。磐田は流石安定の戦いで少しだけ後半の方に勝ち点を上積みしてきました。

下位層の方が後半戦に勝ち点を増やすのは、降格のピンチに陥ってから選手補強や監督交代による改革が成功したパターンでしょう。前半戦に下位に沈んでいたチームが、後半戦になってやっとチームとして機能し出したというのもあると思います。札幌、広島は降格がちらつく時期もありましたが、札幌はジェイの加入、広島は監督の交替が功を奏し、まさにV字回復で勝ち点を大きく伸ばして残留を勝ち取りました。大宮は改革に失敗したパターンで、監督交代による効果はありませんでした。大宮の場合はシーズン前の選手の移籍が痛かったですね。特に家長は大きな痛手でした。

上位層は、思うように後半に勝ち点を延ばせていません。上位層にいる場合はなかなかそこまで強烈なカンフル剤を打てないので、分析されたり選手の怪我が発生したりすると、ジリ貧で勝ち点を延ばせない状況は発生しがちという事でしょう。(どこかのサガン鳥栖の事は思い出さないように。)

優勝するためには、前半戦でうまく行かなかったチームが後半戦に修正して調子を上げてきた場合に、そのチームに対していかにうまく立ち回れるかという所はポイントでしょうね。

(4)クォーターごとの勝ち点のバラつき

バラツキが一番少ないのは磐田でありまして、磐田の戦いは年間を通じて非常に安定しておりました。クォーターごとの勝ち点における標準偏差は「0.5」と、まったくバラツキなく、各クォーターで安定した勝ち点を得ていることになります。上位層からの勝ち点も、鹿島、横浜よりも多い平均「1.2」を挙げております。ところが、最終順位は6位。ACL圏内に入るためには、どこかのフェーズで連勝を記録する(1クォーターで勝ち点20程度を挙げる)か、もしくは平均の勝ち点をあと2~3ポイントずつ上げて「16~18」で推移する必要がありますね。上位を伺うには、チームの調子が良い時に、勢いよく勝ち切って連勝する力が必要です。

逆に、バラつきが多かったのがアルビレックス新潟、ガンバ大阪、浦和レッズ。アルビレックスに至っては、第4Qは優勝した川崎に次ぐ勝ち点を納めております。エンジンがかかるのが時すでに遅しでしたね。第2Q、第3Qで、直接対決の相手に粘ってせめて引き分けに持ち込んでいれば、残留の可能性もあったのですが。バラつきが大きいという事は不調の期間があるという事で、標準偏差としては2.5~3.0くらいの範囲に抑えることができればという所です。

ちなみに、ガンバ大阪は第4Qの勝ち点は最下位。そしてシーズンを2分割した場合でも、後半の勝ち点は最下位の大宮と同じく11。前半のスタートダッシュの貯金が無かったら降格してもおかしくないような成績でした。ガンバのサポーターはストレスのたまる後半戦を過ごしていたのですね。

Ⅲ.サガン鳥栖の分析

さて、我らがサガン鳥栖。年間を通じたバラつきが低いことが目につきまして、標準偏差「1.3」は、磐田に次ぐ安定した戦いです。ホームで勝ってアウェーで負けてを繰り返していたので、確かにフェーズごとの勝ち点は安定していたのかなとは思いますが、これは決して望んでいない安定ですけどね(笑) しかしながら、総合的には勝ち点を延ばし切れず、8位という順位で終えてしまいました。

特筆するべきは、下位層から得ている平均勝ち点の高さ。これはリーグで3位の成績であり、優勝した川崎と同じ成績を挙げています。ところが、上位層から得た平均勝ち点が非常に少なくてわずかに「0.67」。引き分けにすら持ちこめておらず、この数値はリーグでも下から4番目の成績であり、降格した甲府よりも悪い数字であります。中位層からの勝ち点も決して良い成績ではありません。

ホームでの鹿島戦で得た勝利は、非常に良いサッカーでスタジアムの雰囲気も最高潮でしたが、今シーズン上位層から挙げた勝利はこの試合のみ。あのような歓喜の試合を繰り返さないと、上位進出は難しいという事です。なかなか険しそうですね。ひとまず、鳥栖にとっての来シーズンの課題は、強きを助け、弱気をくじくというタケちゃんマンサッカーからの脱却ですね。(笑)

Ⅳ.まとめ

昨シーズンの成績を基に、今シーズンに向けた心の準備を整理します。

・連敗さえしなければシーズン開幕当初で大きくスタートダッシュできなくても気にしなくてよい。シーズンが終わった時にそのシーズン開始時点での対戦がどの順位層のチームであったかに左右される。

・調子を上げられないチームに対して第2Qで勝ち星を大きく伸ばすことが大事。シーズンを優位に進められる。そのためには、早めの戦術の浸透が必要。(鳥栖的には監督も継続して優位であると考えたい)

・上位を伺うためには、クォーターで勝ち点20程度を取れるような好調期が必要。好調期が訪れないと4位以内の確保は難しい。

⇒ 下位層からの取りこぼしは必ず発生するので、シーズンを通してクォーター平均勝ち点18以上は厳しい。

・後半戦に入って環境(監督・選手・戦術)を変えてきたチームに対して注意する事。後半戦に入ると順位層関わらず突然ギアを上げてくるチームが出てくるので、しっかりと対応して勝ち点を落とさないように。順位が下位と思って対戦すると痛い目にあう確率が高い。

・優勝争いでも残留争いでも自分が位置する階層との直接対決は非常に重要。特に、残留争いの場合は上位に負けても下位層との直接対決では絶対に負けないように。

それでは、試合を見ていく中で少しでも一喜一憂を減らし、(特にスタートダッシュは気にしなくても良いという事を胸に秘めつつ)、ストレスで胃に穴が空きそうになる回数を減らしつつ、出来れば2018シーズンを穏便に快適に過ごしましょう(笑)

Posted by オオタニ at

20:02

│Data Analysis