2018年09月28日

2018 第27節 : 柏レイソル VS サガン鳥栖

2018年第27節、柏レイソル戦のレビューです。

鳥栖のセットアップは4-3-1-2。今節のスタメンは原川に変わって小野が入り、トップ下での起用となりました。柏のセットアップは4-4-2。攻撃時には、瀬川と大谷、小泉がポジションを上下させて4-5-1や3-6-1のような形を作り、鳥栖の守備陣を巧に揺さぶっていました。

鳥栖は序盤から積極的にプレッシャーをかけて前線からボールを奪おうという動きを見せます。プレッシャーをかけるトリガーとなったのは小野の動き。ビルドアップ時にセンターバックのフォローで列を下げる大谷(もしくは小泉)について行きます。しかしながら、トーレス・金崎と連携がいまひとつ合わず。奪うポイントとタイミングがずれるケースが多くてプレッシングが機能しない場面が目立ちました。柏の2センター+ボランチの3人でのビルドアップに対し、鳥栖がツートップ+トップ下の3人での同数プレスを試みますが、柏はゴールキーパーを使って迂回したり、セントラルハーフの押し上げが足らずに簡単に縦に通されたり、全体の連動性にかけてプレッシングが機能するシーンを多く作ることができませんでした。

柏サイドバックの高木、小池があまり高い位置を取っていなかったというところも鳥栖が選択しなければならない状況を生みました。中盤の位置で構えるサイドバックに対して、インサイドハーフの義希と福田が気にしなければならず、アンカーの秀人との距離感が広くなりがちでした。柏はそのスペースに対して瀬川が2列目まで下がってボールを引き出していました。鳥栖の守備組織は、柏にゴールキーパーを使われたり、フォワードの選手が下がって使われたりと、局面、局面で数的不利に陥るケースが多かったです。柏はビルドアップの出口をしっかりと確立することによって鳥栖の2列目までの突破は困難ではなく、比較的簡単にボール保持することができていました。

柏はビルドアップのみならず、カウンター攻撃の際も瀬川が中盤のスペースを有効活用していました。ボールを奪うと瀬川が基点となるべく秀人の脇のスペースにボールを受けるように顔を出していました。柏のカウンターは役割分担が簡単に整理されていました。

・ 瀬川は引いて受ける

・ オルンガは中央に張る

⇒ センターバックをピン止めする

・ 伊東とクリスティアーノはサイドから前線に飛び出す

単純にこの動きを繰り出すカウンターだったのですが、鳥栖に脅威を与えるには十分迫力があり、チャンスビルディングとしては可能性のあるものばかりでした。最終ラインの踏ん張りによって何とか自由にシュートを打たれるところまでは至っていませんでしたが、引いてボールを受け、そして前線に飛び出す瀬川の活発な動き…スペースがあるところをしっかりと使うという基本的な動きで、鳥栖の守備陣を大いに攪乱していました。

守備が機能していなかった鳥栖は、ほどなくしてシステムを4-4-2に変え、中央のスペースに入ってくる瀬川に対しては義希が面倒を見るという形でやや中盤が落ち着きます。ただ、4-4-2に変えるという事はプレッシング対象が変わるという事になるのですが、その切り替えがなかなかスムーズに行きません。中盤から後ろは引いているにも関わらず、ツートップの二人が前から行ってしまうという事態が発生し、結局は4-3-1-2の時と同じく第1列目は簡単に突破されてしまうというところの改善には至っていませんでした。4-3-1-2と4-4-2の違いは、第1列目が突破されたときに後ろが4-3ブロックか4-4ブロックかという違いだけであり、試合を通じて、柏のいなしに対して前線からのプレッシングが機能していないというなかなか厳しい戦いでした。特に、柏は、キーパーを利用したビルドアップで上手に迂回路を作っていました。事前に調べた所ではキーパーをあまり利用しないと聞いていたのですが…スカウティングミスです(笑)

4-4-2にしたタイミングであったかは定かではないのですが、サイドバックのポジショニングにいつもと変化がありまして、サイドからの攻撃の際に、逆サイドのサイドバックがやや中央にポジションを移し、恐らく瀬川へのパスコース(スペース)を消すという動きを見せていました。三丸、藤田、両サイドバックともそのような動きを見せていたので、おそらくマッシモの指示なのでしょう。特に藤田は、中央にいるケースが多くなっていました。画面越しで映ったタイミングでしか見れないのでもう少しサイドバックのポジションの取り方を見てみたい所でした。こういう動きは、現地で見るからこそよく分かるもので、やっぱりサッカーはスタジアム観戦で面白さが何倍にもなります。

さて、4-3-1-2システムでのプレッシングがうまく機能していなかった鳥栖ですが、裏返しとしては3人が前線に残るのでカウンターにかける人数が多くなるという利点もあります。この試合では、金崎を基点とすることで統一されていた模様で、鳥栖の攻撃は金崎が受けて彼が受け手となるケースが多くみられました。しかしながら、金崎がボールを受けてから先のデザインが統一されていなかったのか、もしくは具現化出来ていなかったのか、どちらにしても、金崎の単騎突破にかけるという個人の質に頼った攻撃(それでも十分怖いのですが)に終始していました。金崎はその期待に応えて、サイドでボールを受けて前を向いて突破を図ってファールを受けるというチャンスビルディングは出来ておりまして、特に前半は、サイドでフリーキックによるチャンスを得る機会が多くありました。

ただし、単騎突破での攻撃は、パスのこぼれ球という可能性がないため、なかなかセカンドボールを拾った二次攻撃に繋がりません。また、鳥栖の中盤より後ろの選手たちのカウンターで上がるタイミングが各々のセンスに任されているような感じで、なかなか判断の良いパスというのを引き出すことができませんでした。金崎が右サイドをドリブルで駆け上がって、中央に福田がいるのに!と思ってもパスが来ないでドリブルを継続してしまったのは、「インサイドハーフがフォローに来るはず」という概念がないからでしょうか。金崎にボールを預けたタイミングで多くはトーレスがファーサイドに離れていくのですが、かといって最後にトーレスを使おうということで統一されているわけでもなさそうですし。カウンター攻撃の際に、小野、トーレスに何を求めるのか、更に2列目、3列目に何を求めるのかというところが柏の統一感に比べると鳥栖は少し見えづらく、カウンターが「フレキシブルな対応」になっており、相手の状況によって成否が決まるのではなく、自分たちの質で成否が決まるという形でした。

鳥栖としては大谷が非常に厄介な存在でありまして、金崎やトーレス経由という攻撃が多かったので、ややマンマーク気味に守備布陣を引いていた柏にとっては入ってくるボールが読みやすかったのかもしれません。ことごとく大谷のインターセプトにあっていました。大谷の素晴らしいところは、奪ったボールを素早く展開するという判断に優れておりまして、幾度となくボールカットから素早いカウンターの起点となるボールをオルンガや瀬川に配球していました。これも、オルンガ、瀬川がここにいるという事が統一されているので、ボールを素早く送ることができます。

さて、上記を踏まえて、鳥栖と柏の非常に好対照で印象的だったシーンを紹介します。

柏センターバックの鈴木がボールを保持しているところに対して鳥栖は前線の3人がプレッシャーをかけますが、柏はゴールキーパーを経由した迂回路を利用してパクまでボールを渡します。そしてパクがそのまま中盤までボールを運びます。パクがボールを運ぶという行為は、カウンターのスペースづくりのために意図的にパクをゴール前から引っ張り出しているならば戦術的要素があるのですが、トーレスの慌てた追い方を見るとそうではないでしょう。パクはクリスティアーノにつないで戻ってきたボールをハーフスペースに降りてくる選手を利用して前進しようとするのですが、そのパスが精度を欠いて鳥栖がボールを奪いました。鳥栖のポジティブトランジション(柏のネガティブトランジション)です。

ここで重要な要素は紛れもなく「センターバックのパクが飛び出している」という状況で、そのスペースはカウンター攻撃として、確実に利用できるスペースです。鳥栖にとっては、吉田やミンヒョクの飛び出しによって散々相手に利用されてきた苦々しいスペースでもあります(笑)鳥栖は、このスペースを活用するべく藤田が飛び出していきます。しかしながら、義希からボールを受けた秀人が選択したパスは中央で構える金崎へのパスでした。金崎に対しては柏の選手がついているので、簡単に囲まれてボールを奪われてしまいます。せっかくパクが空けてくれたスペースに藤田が飛び出していったのですが、そのスペースを利用するまでにも至らず、鳥栖のカウンターのチャンスは早々に消失してしまいました。

今度は柏のポジティブトランジション(鳥栖のネガティブトランジション)です。柏はデザインされたカウンターの通りに、ボランチとインサイドハーフの間のスペースで瀬川が受け、オルンガ、クリスティアーノが鳥栖の最終ラインを引っ張るうごきで瀬川のドリブルコースを作ってシュートまで持って行かれてしまいました。

この場面は、いろいろと考えさせられる場面なのですが、柏のカウンターは、瀬川を経由するという戦術と鳥栖のスペースの空き具合がハマっていたので、カウンター戦術(カウンターデザイン)が機能していたということになります。鳥栖のカウンターは、金崎を基点にするというデザインだったとすると、秀人のパスはマッシモの戦術通りのパスですが、相手の守備ブロックの中に飛び込んでいく形になっているので戦術として機能していません。

センターバックのパクが飛び出しているという状況は、鳥栖としては有効に使えるスペースであり、センターバックが飛び出してきているという事をチームとして理解できていれば、藤田の飛び出しを簡単に使っていたのではないかとも思います。ただ、もしかしたら藤田の飛び出しはチームとして与えられていない行動(藤田の判断による飛び出し)なので、チームにとっては想定外の出来事であり、判断が遅れて彼を活用できなかったのかもしれません。分析の対象としては非常におもしろいです。答えが分からないことだけが難点ですが(笑)

カウンターはビルドアップによる攻撃よりも判断のスピードが要求される攻撃なので、どのように展開するか、誰をつかって行くのかというところにおいてチームとしての共通意識がより必要です。この場面も、このスペースに飛び出すという事が、どれだけ想定で来ていたか、そのプレイモデルが彼らの頭の中に入っていたかというところです。鳥栖のカウンターでは、よほどのことがない限りインサイドハーフが飛び出していくというプレイを見ないので、カウンターは3人(トーレス、金崎、小野)で完結させなさいというオーダーが出ているのではないかとは感じていますがどうなのでしょうか。

鳥栖は、トーレスが下がることもあれば、ロングボールに待機することもある(上下の動き)、金崎は左にいる事もあれば右にいる事もある(左右の動き)、ボールキープするツートップの動きの質としては素晴らしいのですが、中盤の選手としては、パスの配球の際に彼らを探すというワンクッションが入ってしまいます。これは正直言って天秤ですよね。今回の柏みたいに、前線の動きと相手が空けるスペースがハマってしまった場合は、カウンター攻撃が機能します。鳥栖のようにアンカー脇やサイドバックの裏にスペースを空けないチームに対して柏が同じ攻撃をしても、もしかしたら機能しないかもしれません。そこは監督の腕の見せ所ですよね。

今回の鳥栖で機能しなかった事があと一つありまして、それは「困った時のロングボール」で常に相手よりも優位に立っていたトーレスがロングボールでも劣勢に立たされてしまったことです。パクと鈴木に競り負けるケースが多く、なかなか優位に進める事ができませんでした。トーレスが今節は早めに豊田へと交替したのも、ロングボールを支配できていなかったという点もあるでしょう。ただ、ロングボールに競り勝てなかったのはトーレスだけの問題ではなく、いつもピンポイントでボールを配球していた権田のコントロールがいまひとつ調子が悪く、鳥栖の選手がいないところの蹴ってしまうことも多々ありました。失点シーンのきっかけも権田の配球がトーレスよりもはるか手前に落ちてしまって弾き返されたところから始まります。

セカンドボールが柏に落ち着き、オルンガにボールが入ったところで前を向かせないためにオマリがマークに入ります。そのタイミングで、小池がインナーラップをかけて前線に飛びだす動きを見せていました。オマリが上がって来たスペースを積極的に利用しようとする動きです。ここでオマリがボールをひっかけるのですが、鳥栖にとって不運だったのは、ひっかけたボールが大谷の前に転がってしまいました。ここで大谷の判断が素晴らしく、スペースめがけて入ってくる小池に対してダイレクトでパスを送り込みます。先ほど、藤田の上りを利用できなかった鳥栖ですが、柏は小池の上りを即座に利用しました。鳥栖にとっては、オマリがあけたスペースのケアが準備できていないままに電光石火でボールを送られた感覚でしょう。大谷、小池、そしてゴール前に飛び込んできた瀬川。今回の柏の良い所が一気に終結した形でのゴールでした。

最後に、今節も安在が途中出場で非常に良い動きを見せてくれましたね。彼が入ってからシステムが前節と同じく3-5-2となったのですが、安在の右サイドウイングとしての動きは、カットインしてから左足でゴールに向かうアーリークロスを蹴れます。これがファーサイドに逃げるトーレスに対して左足でのキックならではの巻いてゴールに向かうクロスとなって好機も演出しました。当然、カットインしてからのシュートもありますし、ドリブル突破してからの右足のクロスも出来るので、ウイングタイプで利用できる貴重な選手です。安在はハードワークも出来ますし、質的に優位に立つことも出来るので、もっと活用してほしいですね。タイプ的にはキムミヌと同じような気がします。

さて、聞けば、オルンガは初先発、大谷は久しぶりの先発で、鈴木は戻ってきてやっとフィットしてきたという、なぜ鳥栖にターゲットを絞ったのかと恨み節を言わざるを得ない程の試合でございました(笑) そこまで多くの約束事は与えられていなかったでしょうが、守備では「人を捕まえる」攻撃では「スペースを利用する」という最低限果たすべき意思疎通はチーム全体に浸透していたと思います。何度もシステムとポジション変更を繰り返す鳥栖とは対照的でしたね。

ただ、このように状況的には芳しくない中で得られたこの勝ち点1は非常に大きいです。結果的に順位が入れ替わることもなかったですし。権田のセービングに感謝しなければならない試合でした。

<画像引用元:DAZN>

鳥栖のセットアップは4-3-1-2。今節のスタメンは原川に変わって小野が入り、トップ下での起用となりました。柏のセットアップは4-4-2。攻撃時には、瀬川と大谷、小泉がポジションを上下させて4-5-1や3-6-1のような形を作り、鳥栖の守備陣を巧に揺さぶっていました。

鳥栖は序盤から積極的にプレッシャーをかけて前線からボールを奪おうという動きを見せます。プレッシャーをかけるトリガーとなったのは小野の動き。ビルドアップ時にセンターバックのフォローで列を下げる大谷(もしくは小泉)について行きます。しかしながら、トーレス・金崎と連携がいまひとつ合わず。奪うポイントとタイミングがずれるケースが多くてプレッシングが機能しない場面が目立ちました。柏の2センター+ボランチの3人でのビルドアップに対し、鳥栖がツートップ+トップ下の3人での同数プレスを試みますが、柏はゴールキーパーを使って迂回したり、セントラルハーフの押し上げが足らずに簡単に縦に通されたり、全体の連動性にかけてプレッシングが機能するシーンを多く作ることができませんでした。

柏サイドバックの高木、小池があまり高い位置を取っていなかったというところも鳥栖が選択しなければならない状況を生みました。中盤の位置で構えるサイドバックに対して、インサイドハーフの義希と福田が気にしなければならず、アンカーの秀人との距離感が広くなりがちでした。柏はそのスペースに対して瀬川が2列目まで下がってボールを引き出していました。鳥栖の守備組織は、柏にゴールキーパーを使われたり、フォワードの選手が下がって使われたりと、局面、局面で数的不利に陥るケースが多かったです。柏はビルドアップの出口をしっかりと確立することによって鳥栖の2列目までの突破は困難ではなく、比較的簡単にボール保持することができていました。

柏はビルドアップのみならず、カウンター攻撃の際も瀬川が中盤のスペースを有効活用していました。ボールを奪うと瀬川が基点となるべく秀人の脇のスペースにボールを受けるように顔を出していました。柏のカウンターは役割分担が簡単に整理されていました。

・ 瀬川は引いて受ける

・ オルンガは中央に張る

⇒ センターバックをピン止めする

・ 伊東とクリスティアーノはサイドから前線に飛び出す

単純にこの動きを繰り出すカウンターだったのですが、鳥栖に脅威を与えるには十分迫力があり、チャンスビルディングとしては可能性のあるものばかりでした。最終ラインの踏ん張りによって何とか自由にシュートを打たれるところまでは至っていませんでしたが、引いてボールを受け、そして前線に飛び出す瀬川の活発な動き…スペースがあるところをしっかりと使うという基本的な動きで、鳥栖の守備陣を大いに攪乱していました。

守備が機能していなかった鳥栖は、ほどなくしてシステムを4-4-2に変え、中央のスペースに入ってくる瀬川に対しては義希が面倒を見るという形でやや中盤が落ち着きます。ただ、4-4-2に変えるという事はプレッシング対象が変わるという事になるのですが、その切り替えがなかなかスムーズに行きません。中盤から後ろは引いているにも関わらず、ツートップの二人が前から行ってしまうという事態が発生し、結局は4-3-1-2の時と同じく第1列目は簡単に突破されてしまうというところの改善には至っていませんでした。4-3-1-2と4-4-2の違いは、第1列目が突破されたときに後ろが4-3ブロックか4-4ブロックかという違いだけであり、試合を通じて、柏のいなしに対して前線からのプレッシングが機能していないというなかなか厳しい戦いでした。特に、柏は、キーパーを利用したビルドアップで上手に迂回路を作っていました。事前に調べた所ではキーパーをあまり利用しないと聞いていたのですが…スカウティングミスです(笑)

4-4-2にしたタイミングであったかは定かではないのですが、サイドバックのポジショニングにいつもと変化がありまして、サイドからの攻撃の際に、逆サイドのサイドバックがやや中央にポジションを移し、恐らく瀬川へのパスコース(スペース)を消すという動きを見せていました。三丸、藤田、両サイドバックともそのような動きを見せていたので、おそらくマッシモの指示なのでしょう。特に藤田は、中央にいるケースが多くなっていました。画面越しで映ったタイミングでしか見れないのでもう少しサイドバックのポジションの取り方を見てみたい所でした。こういう動きは、現地で見るからこそよく分かるもので、やっぱりサッカーはスタジアム観戦で面白さが何倍にもなります。

さて、4-3-1-2システムでのプレッシングがうまく機能していなかった鳥栖ですが、裏返しとしては3人が前線に残るのでカウンターにかける人数が多くなるという利点もあります。この試合では、金崎を基点とすることで統一されていた模様で、鳥栖の攻撃は金崎が受けて彼が受け手となるケースが多くみられました。しかしながら、金崎がボールを受けてから先のデザインが統一されていなかったのか、もしくは具現化出来ていなかったのか、どちらにしても、金崎の単騎突破にかけるという個人の質に頼った攻撃(それでも十分怖いのですが)に終始していました。金崎はその期待に応えて、サイドでボールを受けて前を向いて突破を図ってファールを受けるというチャンスビルディングは出来ておりまして、特に前半は、サイドでフリーキックによるチャンスを得る機会が多くありました。

ただし、単騎突破での攻撃は、パスのこぼれ球という可能性がないため、なかなかセカンドボールを拾った二次攻撃に繋がりません。また、鳥栖の中盤より後ろの選手たちのカウンターで上がるタイミングが各々のセンスに任されているような感じで、なかなか判断の良いパスというのを引き出すことができませんでした。金崎が右サイドをドリブルで駆け上がって、中央に福田がいるのに!と思ってもパスが来ないでドリブルを継続してしまったのは、「インサイドハーフがフォローに来るはず」という概念がないからでしょうか。金崎にボールを預けたタイミングで多くはトーレスがファーサイドに離れていくのですが、かといって最後にトーレスを使おうということで統一されているわけでもなさそうですし。カウンター攻撃の際に、小野、トーレスに何を求めるのか、更に2列目、3列目に何を求めるのかというところが柏の統一感に比べると鳥栖は少し見えづらく、カウンターが「フレキシブルな対応」になっており、相手の状況によって成否が決まるのではなく、自分たちの質で成否が決まるという形でした。

鳥栖としては大谷が非常に厄介な存在でありまして、金崎やトーレス経由という攻撃が多かったので、ややマンマーク気味に守備布陣を引いていた柏にとっては入ってくるボールが読みやすかったのかもしれません。ことごとく大谷のインターセプトにあっていました。大谷の素晴らしいところは、奪ったボールを素早く展開するという判断に優れておりまして、幾度となくボールカットから素早いカウンターの起点となるボールをオルンガや瀬川に配球していました。これも、オルンガ、瀬川がここにいるという事が統一されているので、ボールを素早く送ることができます。

さて、上記を踏まえて、鳥栖と柏の非常に好対照で印象的だったシーンを紹介します。

柏センターバックの鈴木がボールを保持しているところに対して鳥栖は前線の3人がプレッシャーをかけますが、柏はゴールキーパーを経由した迂回路を利用してパクまでボールを渡します。そしてパクがそのまま中盤までボールを運びます。パクがボールを運ぶという行為は、カウンターのスペースづくりのために意図的にパクをゴール前から引っ張り出しているならば戦術的要素があるのですが、トーレスの慌てた追い方を見るとそうではないでしょう。パクはクリスティアーノにつないで戻ってきたボールをハーフスペースに降りてくる選手を利用して前進しようとするのですが、そのパスが精度を欠いて鳥栖がボールを奪いました。鳥栖のポジティブトランジション(柏のネガティブトランジション)です。

ここで重要な要素は紛れもなく「センターバックのパクが飛び出している」という状況で、そのスペースはカウンター攻撃として、確実に利用できるスペースです。鳥栖にとっては、吉田やミンヒョクの飛び出しによって散々相手に利用されてきた苦々しいスペースでもあります(笑)鳥栖は、このスペースを活用するべく藤田が飛び出していきます。しかしながら、義希からボールを受けた秀人が選択したパスは中央で構える金崎へのパスでした。金崎に対しては柏の選手がついているので、簡単に囲まれてボールを奪われてしまいます。せっかくパクが空けてくれたスペースに藤田が飛び出していったのですが、そのスペースを利用するまでにも至らず、鳥栖のカウンターのチャンスは早々に消失してしまいました。

今度は柏のポジティブトランジション(鳥栖のネガティブトランジション)です。柏はデザインされたカウンターの通りに、ボランチとインサイドハーフの間のスペースで瀬川が受け、オルンガ、クリスティアーノが鳥栖の最終ラインを引っ張るうごきで瀬川のドリブルコースを作ってシュートまで持って行かれてしまいました。

この場面は、いろいろと考えさせられる場面なのですが、柏のカウンターは、瀬川を経由するという戦術と鳥栖のスペースの空き具合がハマっていたので、カウンター戦術(カウンターデザイン)が機能していたということになります。鳥栖のカウンターは、金崎を基点にするというデザインだったとすると、秀人のパスはマッシモの戦術通りのパスですが、相手の守備ブロックの中に飛び込んでいく形になっているので戦術として機能していません。

センターバックのパクが飛び出しているという状況は、鳥栖としては有効に使えるスペースであり、センターバックが飛び出してきているという事をチームとして理解できていれば、藤田の飛び出しを簡単に使っていたのではないかとも思います。ただ、もしかしたら藤田の飛び出しはチームとして与えられていない行動(藤田の判断による飛び出し)なので、チームにとっては想定外の出来事であり、判断が遅れて彼を活用できなかったのかもしれません。分析の対象としては非常におもしろいです。答えが分からないことだけが難点ですが(笑)

カウンターはビルドアップによる攻撃よりも判断のスピードが要求される攻撃なので、どのように展開するか、誰をつかって行くのかというところにおいてチームとしての共通意識がより必要です。この場面も、このスペースに飛び出すという事が、どれだけ想定で来ていたか、そのプレイモデルが彼らの頭の中に入っていたかというところです。鳥栖のカウンターでは、よほどのことがない限りインサイドハーフが飛び出していくというプレイを見ないので、カウンターは3人(トーレス、金崎、小野)で完結させなさいというオーダーが出ているのではないかとは感じていますがどうなのでしょうか。

鳥栖は、トーレスが下がることもあれば、ロングボールに待機することもある(上下の動き)、金崎は左にいる事もあれば右にいる事もある(左右の動き)、ボールキープするツートップの動きの質としては素晴らしいのですが、中盤の選手としては、パスの配球の際に彼らを探すというワンクッションが入ってしまいます。これは正直言って天秤ですよね。今回の柏みたいに、前線の動きと相手が空けるスペースがハマってしまった場合は、カウンター攻撃が機能します。鳥栖のようにアンカー脇やサイドバックの裏にスペースを空けないチームに対して柏が同じ攻撃をしても、もしかしたら機能しないかもしれません。そこは監督の腕の見せ所ですよね。

今回の鳥栖で機能しなかった事があと一つありまして、それは「困った時のロングボール」で常に相手よりも優位に立っていたトーレスがロングボールでも劣勢に立たされてしまったことです。パクと鈴木に競り負けるケースが多く、なかなか優位に進める事ができませんでした。トーレスが今節は早めに豊田へと交替したのも、ロングボールを支配できていなかったという点もあるでしょう。ただ、ロングボールに競り勝てなかったのはトーレスだけの問題ではなく、いつもピンポイントでボールを配球していた権田のコントロールがいまひとつ調子が悪く、鳥栖の選手がいないところの蹴ってしまうことも多々ありました。失点シーンのきっかけも権田の配球がトーレスよりもはるか手前に落ちてしまって弾き返されたところから始まります。

セカンドボールが柏に落ち着き、オルンガにボールが入ったところで前を向かせないためにオマリがマークに入ります。そのタイミングで、小池がインナーラップをかけて前線に飛びだす動きを見せていました。オマリが上がって来たスペースを積極的に利用しようとする動きです。ここでオマリがボールをひっかけるのですが、鳥栖にとって不運だったのは、ひっかけたボールが大谷の前に転がってしまいました。ここで大谷の判断が素晴らしく、スペースめがけて入ってくる小池に対してダイレクトでパスを送り込みます。先ほど、藤田の上りを利用できなかった鳥栖ですが、柏は小池の上りを即座に利用しました。鳥栖にとっては、オマリがあけたスペースのケアが準備できていないままに電光石火でボールを送られた感覚でしょう。大谷、小池、そしてゴール前に飛び込んできた瀬川。今回の柏の良い所が一気に終結した形でのゴールでした。

最後に、今節も安在が途中出場で非常に良い動きを見せてくれましたね。彼が入ってからシステムが前節と同じく3-5-2となったのですが、安在の右サイドウイングとしての動きは、カットインしてから左足でゴールに向かうアーリークロスを蹴れます。これがファーサイドに逃げるトーレスに対して左足でのキックならではの巻いてゴールに向かうクロスとなって好機も演出しました。当然、カットインしてからのシュートもありますし、ドリブル突破してからの右足のクロスも出来るので、ウイングタイプで利用できる貴重な選手です。安在はハードワークも出来ますし、質的に優位に立つことも出来るので、もっと活用してほしいですね。タイプ的にはキムミヌと同じような気がします。

さて、聞けば、オルンガは初先発、大谷は久しぶりの先発で、鈴木は戻ってきてやっとフィットしてきたという、なぜ鳥栖にターゲットを絞ったのかと恨み節を言わざるを得ない程の試合でございました(笑) そこまで多くの約束事は与えられていなかったでしょうが、守備では「人を捕まえる」攻撃では「スペースを利用する」という最低限果たすべき意思疎通はチーム全体に浸透していたと思います。何度もシステムとポジション変更を繰り返す鳥栖とは対照的でしたね。

ただ、このように状況的には芳しくない中で得られたこの勝ち点1は非常に大きいです。結果的に順位が入れ替わることもなかったですし。権田のセービングに感謝しなければならない試合でした。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

08:53

│Match Impression (2018)

2018年09月19日

2018 第26節 : サガン鳥栖 VS サンフレッチェ広島

2018年第26節、サンフレッチェ広島戦のレビューです。

鳥栖のスタメンは、前節から小野に代わって原川が復帰。ツートップと最終ラインのメンバーは変わりません。セットアップはポジショニングが流動的だったのでなかなか表しづらいのですが、あえて表現するならば、攻撃時には4-3-1-2 がベースですが、ビルドアップによるボール保持のためにボランチが1列下がって3-4-1-2へと変化し、義希が高い位置を取って深さを取るような動きを見せると3-4-3のような形にもなっていました。守備時には中盤フラットの4-4-2をベースとして、押し込まれると最終ラインに人をかけて5-3-2という形でしょうか。広島のセットアップも鳥栖と同様に4-4-2で中盤はボックスに近い形。ミスマッチするポイントなく互いにプレスはかけやすかったかと思います。

序盤の展開ですが、広島はパトリックという高さで強力なストロングを発揮できる選手がいるので、長いボールを当ててからのボールキープを狙いますが、このロングボールによる攻撃は端的に言うと機能不全に陥っていました。不全の要因は、間違いなくパトリックを抑え込んだオマリ、秀人、祐治の3人の活躍によるものですよね。広島の攻撃は、ボールを奪うとすぐにパトリックにボールを送り込んで基点を作るか、もしくは遅効となっても低い位置からパトリックの状況を見てボールを送り込むスタイルをベースとしていました。鳥栖のパトリックへの対応としては、オマリが中心となってマークを担当していました。ロングボールに対しても、カウンターの起点となる早いパスの送りこみに対しても、オマリが高い確率でデュエルを制しており、広島は前線でのキープのきっかけができずに全体を押し上げて攻撃にかかる状況を作り出せていませんでした。

ロングボールに最終ラインが勝ってくれるというのは、チーム全体が前からプレッシャーをかけるための大きな勇気となります。例えばプレッシャーを仕掛けて相手が苦し紛れに蹴ったボールであっても、それを繋がれて攻撃を仕掛けられてしまうとなると、プレッシャーにいく事自体が無駄になりかねません。最終ラインが勝ってくれることによって相手に蹴らせても問題なしということになります。オマリのパトリックとのデュエルの勝利は、鳥栖全体の守備のポイント(守備の基準点)を大きく変えるものとなり、鳥栖が徐々に前線から圧力をかけ始めるきっかけともなりました。

鳥栖の前線からのプレッシャーは、アジリティの高い福田と義希のいる左サイドの方がより活発でした。広島がサイドバックを経由してビルドアップしようとするのですが、サイドハーフに対しては三丸が高い位置を取ってプレッシャーをかけ、福田と義希もスペースを圧縮してそれに追随して金崎とトーレスもサイドに寄せるため、広島は非常に狭いスペースでのボール回しを要求されました。そうなってくると、個人の質というところが大事になるのですが、サイドバックからのボールの受け手が稲垣であった際に、コントロールミスが発生して鳥栖がボールを奪うケースが多かったです。実際、義希がボールを奪ってゴールラインぎりぎりまでドリブルしてからの折り返しというシーンがありましたが僅かにトーレスには合わず。高い位置からのプレッシャーで前から奪うというケースが幾度かあったにも関わらず、得点に繋げることができなかったというのは今後の課題ですね。

鳥栖が前からプレッシャーをかけてくるので、広島は長いボールを蹴る位置が段々と低くなります。(キーパーからのロングボールが多くなってきます)また、オマリとのデュエルの分が悪くて思うように基点とならない状況もありまして、長いボールの目標となるポイントが鳥栖の最終ラインよりも1列前へと変わってきました。そうなってくると、デュエルで勝っていたオマリをその位置まで上げて勝負させるか、セントラルハーフにその役目を任せるかという選択が生まれるのですが、鳥栖が取った選択はボランチの秀人によるマーキングでした。そして秀人もパトリックに自由に仕事をさせないという役割をしっかりと演じてくれました。最終ラインにボールが来るとオマリが見て、その前のエリアだと秀人が見るという仕組みづくりが確立され、鳥栖のロングボール対策は盤石の物となっていきました。

鳥栖の攻撃は、序盤こそはトーレスをめがけたロングボールを蹴っていましたが、広島の前線からのプレッシャーが思いのほか強くないということもありまして徐々にボールを保持する戦い方へと変化します。基本的なスタイルとしては、両サイドに幅を取る選手を配置し、4人で固める広島の中盤を分散させて選手間のスペースを作りだして間のスペースでボールを受ける形。サイドでボールを保持する選手と、サイドに幅を取る選手、そして深い位置でボールを引き出す選手という位置関係になるようにポジションが設定され、ボールを保持しながらサイドチェンジを繰り返して空いたスペースを利用するという攻撃を徹底的に再現していました。

広島としてはサイドに幅を取る選手に対しては、ボールが入ってくるまでは必要以上に関知しないという守備体系を取っていたので、大外の藤田、三丸がフリーでボールを受ける準備が常にできていました。今回の鳥栖が良かったのは、フリーで使える選手を使い倒す外一辺倒という攻撃ではなく、いかにして外を捨て駒としてその内側を利用しようかという動きを見せたところです。その思想の中でスペースを作るための動きとして目立ったのは福田と義希でした。福田は上下動の動きで柴崎、稲垣を連れていく動きを良く見せており、トーレスや金崎が利用できるスペースをしっかりと作っていました。また、義希も特徴的な動きを見せていまして、広島の最終ラインと2列目の間でボールを受けるために引いてくるフォワードのスペースを作るために、義希は深さを取る動きを見せ、フォワードと入れ替わりでトップの位置に張りつき、裏へのボールを引きだす動きを見せていました。

また、鳥栖がボール保持できたのは、広島ツートップのプレッシャーを回避するために、秀人を最終ラインに落としてビルドアップで活用するという解決策を準備できていたからです。これにより、センターバック2人の脇のスペースに降りてボールを受ける事によって、広島の同数プレッシングを回避することに成功しました。最終ラインに3人落としたことによって、広島がサイドハーフをあげるかあげないかという選択が必要だったのですが、広島の選択としてはブロックを崩さずに自陣で待ち受けるというスタイルでした。

ボール保持してサイドチェンジを繰り返すと、広島のツートップは二度追い、三度追いをするような執拗さまでは見せないため、鳥栖はボール保持しながら様子を見る事によって、センターバックがボールを運べるスペースを作り出すことに成功します。特にオマリはツートップの脇のスペースに対してボールを持ちだすことができ、彼の持ち上がりが鳥栖の攻撃のスイッチとなっていました。オマリの持ち出しによって広島のサイドハーフを引きだす事ができ、福田、義希、金崎が活用してボールを引き出す動きを見せました。オマリが直接フォワードにくさびを入れるというパスもありましたし、今節はボール保持からの攻撃がよく機能していました。

義希も前後に大きく動き回り、相手ボランチをひきつけたり、裏に飛び出して最終ラインを引き寄せたと今回も素晴らしい動きを見せてくれました。ただし、動きまわりすぎる事の功罪とでもいいましょうか、スペースを作るというタスクでは抜群の動きを見せるものの、空いたスペースを利用する側としてゴールに直結するような仕事が出来たかと言われるとなかなかその役割としては力を発揮できませんでした。チーム全体としてなのですが、福田と義希が大きく動きまわってスペースを作るものの、ではそのスペースは誰が使うのというような場面がありました。また、ポジションチェンジで義希がフォワードの位置に入ったときにくさびのパスが入ってくるのですが、そこは、義希のストロングポイントではないのでつぶされてしまっていました。そういう意味では、小野の方が前線でボールを受けてからのアイデア・テクニックがストロングポイントなので、今回義希が良かったから彼がスタメンということではなく、そこは相手チームとの力関係や試合状況を見てからの起用法になるのかなと思います。

鳥栖としてはボール保持からの攻撃は機能していたものの、カウンターのような早い攻撃を仕掛けたいところや、攻撃のスイッチを入れたいところでスペースをもう少し使って欲しかった場面があり、サイドの裏へのスペースにセントラルハーフがどの程度入っていくのかという所に起因していました。三丸や藤田、義希に関しては、幅を取る要員(深さを取る要員)として、スペースを見つけて思い切ったオーバーラップを仕掛けていったのですが、福田、秀人、原川といった中盤での繋ぎ要員が、大きく前にでていけるタイミングで自重するケースが多く見られました。特にカウンターのシーンで裏のスペースをうまく使う事ができればもっとチャンスを作れていたかもしれません。それはマッシモの指示なのか彼らの判断なのかは我々の知る由はありませんが、気になるところではあります。

序盤は完璧に抑えていた鳥栖ですが、後半になって体力の低下と共に少し様相が変わってきます。前半の体力のあるうちは、ボールロストしても高い位置から早いプレッシャーをかけるために、広島に自由にボールをコントロールさせる隙を与えなかったのですが、体力の低下と共に広島の最終ラインへのプレス強度も徐々に弱まっていきました。プレス強度が弱くなるということは、広島がボールを保持してからパスを出すまでの時間の余裕があり、パスの精度も徐々に上がっていくということになります。鳥栖は前半と同じく高い位置からのプレッシャーをかける準備として、広島の高い位置を取るサイドの選手に対してサイドバック(藤田、三丸)を高い位置に置いていましたが、これによってサイドバックの裏にスペースを作ることになり、広島のツートップがそのスペースを狙いだします。

前半はツートップ(主にパトリック)をめがけてボールを蹴り込んでいた広島ですが、ツートップがスペースに走り込む機会が多くなってくると、パスの送り先もスペースに対するものへと徐々に変化していきます。鳥栖の最終ラインも、前半のステイした状態での高さ勝負から、勝負の舞台がスペースへ走り込むスピード対決となると、やや分が悪い状況へと変化していきました。特にオマリは前半からの空中戦の連続による疲労蓄積が少なからず影響があったかもしれません。三丸の裏のスペースに入ったボールの処理でカバーリングに入ったオマリにミスが発生し、パトリックに2度ほどビッグチャンスを与えてしまいました。この決定的なピンチを権田を中心にその他のメンバーで何とか防ぎきることができたのは大きかったですね。

ビッグチャンスを作った広島は徐々に鳥栖の守備陣を押し込み出します。広島の両サイドが高い位置を取ることによって鳥栖の両サイドバックを押し込み、鳥栖の陣地内でサイドチェンジしながらボールを保持してスライドの遅れによる守備のほころびを狙います。その集大成とでも言いましょうか、右サイドにボールを展開して三丸とオマリとの間にできるスペースを逆サイドから入ってきた柏が受けてクロスを配球し、足の止まった原川を尻目にパトリックが先にボールにさわって佐々木のシュートを生み出しました。マッシモとしてはこのシーンが決定的となったのでしょう。押し込まれる一方になりかけそうな展開を打破するために、フレッシュな安在を投入しました。

安在を投入した鳥栖はシステムを3-5-2へと変更します。サイドのスペースを突かれるケースが多くなったため、センターバック1人がカバーリングに出ていっても中央に2人残せるように最終ラインの人数を3人へ変更しました。また、押し込まれつつあった両サイドで再びイニシアチブを取り戻すために三丸と安在を高い位置に配置しました。前線をかき乱していた福田と義希はインサイドハーフに据えて中央を割られないように秀人と3人でブロックを組みます。

この安在の投入とシステム変更は非常に効果的でありまして、安在と三丸のアグレッシブなランニングによって広島のボール保持をかき乱し、再び前半のように広島のパス精度を低下させるに十分にプレッシャーをかける事ができました。ポジティブトランジション時の前への推進力もありまして、サイドの高い位置にポジショニングしてスペースへ飛び出すことによって、広島のサイドバックを押し込むことにも繋がりました。権田からのロングキックをトーレスが競って、そのこぼれ球を高い位置を拾った三丸のクロスから安在のヘディングシュートというのは、広島の守備ブロックの外からチャンスを作って逆サイドの外でフィニッシュを放つという前半には見られなかった攻撃でした。

ボールを保持した瞬間にアグレッシブにスペースに走るという安在の存在はトーレス、金崎を生き返らせるのに十分でありました。彼らがボールを保持しながら前進するタイミングで安在が素早くフォローに入るため、スペースに入り込む安在に渡してリターンを受けるという攻撃の形が出来ました。先制点のきっかけとなるセットプレイも、オマリからでたサイドのスペースに対して安在が走りこんでボールを受けてから得たファールからでした。セットプレイを安在自らがキッカーとなってアシストを呼び込むという出来すぎと言ってもいいくらいのプレイでしたね。

今節は、マッシモの采配はかなり良かったと思います。パトリック対策によるロングボール封じ、秀人を利用したハーフスペースビルドアップによるボール保持、そして安在の投入に伴うシステム変更。首位広島のお株を奪う程の素晴らしい戦術的な戦いを見せてくれました。安在の投入と期待に応えるかのような彼のアグレッシブな動きは押し込まれていた鳥栖に強烈な追い風を吹き込みましたね。

アウェーの地での広島戦も、互いに我慢比べと言うような戦いだったのですが、今節では逆に終盤に1点をもぎ取ってウノゼロでの勝利を収める事ができました。試合展開としては同じような感じだったのですが、前回の対戦とは前線での質が格段に違います。いまの前線の二人は、ある程度雑なボールを蹴ったとしても競り勝ってくれるし、個人の力でボールをキープして突破もしてくれます。広島がプレスを強めた際に大きく蹴らざるを得ない状況となっても、トーレスがほとんどの場合で空中戦に勝ってくれ、金崎も長いボールを胸トラップでボール保持してくれました。

ボールキープして時間を作ってくれることは、攻撃に対する貢献のみならず、最終ラインが一息つくための時間(ラインを整えるための時間)を作ってくれます。前線の二人は、なかなか得点を取れていない状況ですが、チームの勝利(ここ数試合の無失点)という事を第一に考えると非常に貢献度が高いです。得点が取れない状況を打破するために、トーレス、金崎を試合途中で交代するという手もあるかもしれませんが、そうすると豊田、田川がどこまでボールキープできるのか、どこまで味方の時間を作ってくれるのかという問題が浮上します。攻勢のまま得点が奪えればよいのですが、相手の攻撃を受けてからのトランジションでボールキープができないと押し込まれる要因ともなるので難しい戦いへと変化します。

最後に、今節のオマリの気迫は相当なものでした。後半から少し体力が落ち、ミスが発生してピンチを招きましたが、彼の対応と気迫はサガン鳥栖の選手たちに大きな勇気を与えてくれました。後半途中にマッシモがミンヒョクを準備してベンチからオマリに問いかけたのですが、オマリは両こぶしを握り締めて「俺は大丈夫だ」と言わんばかりのジェスチャーと視線をベンチに送りました。マッシモはオマリを信頼してサムアップを見せ、一旦ミンヒョクの交替を取り下げました。戦う気持ちを前面に押し出してくれるオマリを信頼してこれからもサポートしていきたいですね。

ただし、最後の中東の選手っぽい時間稼ぎのような怪しい動きはちょっと…(苦笑)。権田が少し怒っていたような?

さて、降格圏を脱出したサガン鳥栖。次節はふたたび訪れたシックスポイントマッチである柏戦です。前回のアウェーでのシックスポイントマッチは名古屋に手痛い惨敗を喫してしまいましたが、このような戦いは繰り返したくないもの。はたして今回はどのような結末になるのか。勝てば残留に対して希望が開き、負ければ再び降格圏に落ちてしまうという本当に大事な大事な試合です。是非とも最低でも勝ち点1を持ち帰ってきて欲しいですね。

<画像引用元:DAZN>

鳥栖のスタメンは、前節から小野に代わって原川が復帰。ツートップと最終ラインのメンバーは変わりません。セットアップはポジショニングが流動的だったのでなかなか表しづらいのですが、あえて表現するならば、攻撃時には4-3-1-2 がベースですが、ビルドアップによるボール保持のためにボランチが1列下がって3-4-1-2へと変化し、義希が高い位置を取って深さを取るような動きを見せると3-4-3のような形にもなっていました。守備時には中盤フラットの4-4-2をベースとして、押し込まれると最終ラインに人をかけて5-3-2という形でしょうか。広島のセットアップも鳥栖と同様に4-4-2で中盤はボックスに近い形。ミスマッチするポイントなく互いにプレスはかけやすかったかと思います。

序盤の展開ですが、広島はパトリックという高さで強力なストロングを発揮できる選手がいるので、長いボールを当ててからのボールキープを狙いますが、このロングボールによる攻撃は端的に言うと機能不全に陥っていました。不全の要因は、間違いなくパトリックを抑え込んだオマリ、秀人、祐治の3人の活躍によるものですよね。広島の攻撃は、ボールを奪うとすぐにパトリックにボールを送り込んで基点を作るか、もしくは遅効となっても低い位置からパトリックの状況を見てボールを送り込むスタイルをベースとしていました。鳥栖のパトリックへの対応としては、オマリが中心となってマークを担当していました。ロングボールに対しても、カウンターの起点となる早いパスの送りこみに対しても、オマリが高い確率でデュエルを制しており、広島は前線でのキープのきっかけができずに全体を押し上げて攻撃にかかる状況を作り出せていませんでした。

ロングボールに最終ラインが勝ってくれるというのは、チーム全体が前からプレッシャーをかけるための大きな勇気となります。例えばプレッシャーを仕掛けて相手が苦し紛れに蹴ったボールであっても、それを繋がれて攻撃を仕掛けられてしまうとなると、プレッシャーにいく事自体が無駄になりかねません。最終ラインが勝ってくれることによって相手に蹴らせても問題なしということになります。オマリのパトリックとのデュエルの勝利は、鳥栖全体の守備のポイント(守備の基準点)を大きく変えるものとなり、鳥栖が徐々に前線から圧力をかけ始めるきっかけともなりました。

鳥栖の前線からのプレッシャーは、アジリティの高い福田と義希のいる左サイドの方がより活発でした。広島がサイドバックを経由してビルドアップしようとするのですが、サイドハーフに対しては三丸が高い位置を取ってプレッシャーをかけ、福田と義希もスペースを圧縮してそれに追随して金崎とトーレスもサイドに寄せるため、広島は非常に狭いスペースでのボール回しを要求されました。そうなってくると、個人の質というところが大事になるのですが、サイドバックからのボールの受け手が稲垣であった際に、コントロールミスが発生して鳥栖がボールを奪うケースが多かったです。実際、義希がボールを奪ってゴールラインぎりぎりまでドリブルしてからの折り返しというシーンがありましたが僅かにトーレスには合わず。高い位置からのプレッシャーで前から奪うというケースが幾度かあったにも関わらず、得点に繋げることができなかったというのは今後の課題ですね。

鳥栖が前からプレッシャーをかけてくるので、広島は長いボールを蹴る位置が段々と低くなります。(キーパーからのロングボールが多くなってきます)また、オマリとのデュエルの分が悪くて思うように基点とならない状況もありまして、長いボールの目標となるポイントが鳥栖の最終ラインよりも1列前へと変わってきました。そうなってくると、デュエルで勝っていたオマリをその位置まで上げて勝負させるか、セントラルハーフにその役目を任せるかという選択が生まれるのですが、鳥栖が取った選択はボランチの秀人によるマーキングでした。そして秀人もパトリックに自由に仕事をさせないという役割をしっかりと演じてくれました。最終ラインにボールが来るとオマリが見て、その前のエリアだと秀人が見るという仕組みづくりが確立され、鳥栖のロングボール対策は盤石の物となっていきました。

鳥栖の攻撃は、序盤こそはトーレスをめがけたロングボールを蹴っていましたが、広島の前線からのプレッシャーが思いのほか強くないということもありまして徐々にボールを保持する戦い方へと変化します。基本的なスタイルとしては、両サイドに幅を取る選手を配置し、4人で固める広島の中盤を分散させて選手間のスペースを作りだして間のスペースでボールを受ける形。サイドでボールを保持する選手と、サイドに幅を取る選手、そして深い位置でボールを引き出す選手という位置関係になるようにポジションが設定され、ボールを保持しながらサイドチェンジを繰り返して空いたスペースを利用するという攻撃を徹底的に再現していました。

広島としてはサイドに幅を取る選手に対しては、ボールが入ってくるまでは必要以上に関知しないという守備体系を取っていたので、大外の藤田、三丸がフリーでボールを受ける準備が常にできていました。今回の鳥栖が良かったのは、フリーで使える選手を使い倒す外一辺倒という攻撃ではなく、いかにして外を捨て駒としてその内側を利用しようかという動きを見せたところです。その思想の中でスペースを作るための動きとして目立ったのは福田と義希でした。福田は上下動の動きで柴崎、稲垣を連れていく動きを良く見せており、トーレスや金崎が利用できるスペースをしっかりと作っていました。また、義希も特徴的な動きを見せていまして、広島の最終ラインと2列目の間でボールを受けるために引いてくるフォワードのスペースを作るために、義希は深さを取る動きを見せ、フォワードと入れ替わりでトップの位置に張りつき、裏へのボールを引きだす動きを見せていました。

また、鳥栖がボール保持できたのは、広島ツートップのプレッシャーを回避するために、秀人を最終ラインに落としてビルドアップで活用するという解決策を準備できていたからです。これにより、センターバック2人の脇のスペースに降りてボールを受ける事によって、広島の同数プレッシングを回避することに成功しました。最終ラインに3人落としたことによって、広島がサイドハーフをあげるかあげないかという選択が必要だったのですが、広島の選択としてはブロックを崩さずに自陣で待ち受けるというスタイルでした。

ボール保持してサイドチェンジを繰り返すと、広島のツートップは二度追い、三度追いをするような執拗さまでは見せないため、鳥栖はボール保持しながら様子を見る事によって、センターバックがボールを運べるスペースを作り出すことに成功します。特にオマリはツートップの脇のスペースに対してボールを持ちだすことができ、彼の持ち上がりが鳥栖の攻撃のスイッチとなっていました。オマリの持ち出しによって広島のサイドハーフを引きだす事ができ、福田、義希、金崎が活用してボールを引き出す動きを見せました。オマリが直接フォワードにくさびを入れるというパスもありましたし、今節はボール保持からの攻撃がよく機能していました。

義希も前後に大きく動き回り、相手ボランチをひきつけたり、裏に飛び出して最終ラインを引き寄せたと今回も素晴らしい動きを見せてくれました。ただし、動きまわりすぎる事の功罪とでもいいましょうか、スペースを作るというタスクでは抜群の動きを見せるものの、空いたスペースを利用する側としてゴールに直結するような仕事が出来たかと言われるとなかなかその役割としては力を発揮できませんでした。チーム全体としてなのですが、福田と義希が大きく動きまわってスペースを作るものの、ではそのスペースは誰が使うのというような場面がありました。また、ポジションチェンジで義希がフォワードの位置に入ったときにくさびのパスが入ってくるのですが、そこは、義希のストロングポイントではないのでつぶされてしまっていました。そういう意味では、小野の方が前線でボールを受けてからのアイデア・テクニックがストロングポイントなので、今回義希が良かったから彼がスタメンということではなく、そこは相手チームとの力関係や試合状況を見てからの起用法になるのかなと思います。

鳥栖としてはボール保持からの攻撃は機能していたものの、カウンターのような早い攻撃を仕掛けたいところや、攻撃のスイッチを入れたいところでスペースをもう少し使って欲しかった場面があり、サイドの裏へのスペースにセントラルハーフがどの程度入っていくのかという所に起因していました。三丸や藤田、義希に関しては、幅を取る要員(深さを取る要員)として、スペースを見つけて思い切ったオーバーラップを仕掛けていったのですが、福田、秀人、原川といった中盤での繋ぎ要員が、大きく前にでていけるタイミングで自重するケースが多く見られました。特にカウンターのシーンで裏のスペースをうまく使う事ができればもっとチャンスを作れていたかもしれません。それはマッシモの指示なのか彼らの判断なのかは我々の知る由はありませんが、気になるところではあります。

序盤は完璧に抑えていた鳥栖ですが、後半になって体力の低下と共に少し様相が変わってきます。前半の体力のあるうちは、ボールロストしても高い位置から早いプレッシャーをかけるために、広島に自由にボールをコントロールさせる隙を与えなかったのですが、体力の低下と共に広島の最終ラインへのプレス強度も徐々に弱まっていきました。プレス強度が弱くなるということは、広島がボールを保持してからパスを出すまでの時間の余裕があり、パスの精度も徐々に上がっていくということになります。鳥栖は前半と同じく高い位置からのプレッシャーをかける準備として、広島の高い位置を取るサイドの選手に対してサイドバック(藤田、三丸)を高い位置に置いていましたが、これによってサイドバックの裏にスペースを作ることになり、広島のツートップがそのスペースを狙いだします。

前半はツートップ(主にパトリック)をめがけてボールを蹴り込んでいた広島ですが、ツートップがスペースに走り込む機会が多くなってくると、パスの送り先もスペースに対するものへと徐々に変化していきます。鳥栖の最終ラインも、前半のステイした状態での高さ勝負から、勝負の舞台がスペースへ走り込むスピード対決となると、やや分が悪い状況へと変化していきました。特にオマリは前半からの空中戦の連続による疲労蓄積が少なからず影響があったかもしれません。三丸の裏のスペースに入ったボールの処理でカバーリングに入ったオマリにミスが発生し、パトリックに2度ほどビッグチャンスを与えてしまいました。この決定的なピンチを権田を中心にその他のメンバーで何とか防ぎきることができたのは大きかったですね。

ビッグチャンスを作った広島は徐々に鳥栖の守備陣を押し込み出します。広島の両サイドが高い位置を取ることによって鳥栖の両サイドバックを押し込み、鳥栖の陣地内でサイドチェンジしながらボールを保持してスライドの遅れによる守備のほころびを狙います。その集大成とでも言いましょうか、右サイドにボールを展開して三丸とオマリとの間にできるスペースを逆サイドから入ってきた柏が受けてクロスを配球し、足の止まった原川を尻目にパトリックが先にボールにさわって佐々木のシュートを生み出しました。マッシモとしてはこのシーンが決定的となったのでしょう。押し込まれる一方になりかけそうな展開を打破するために、フレッシュな安在を投入しました。

安在を投入した鳥栖はシステムを3-5-2へと変更します。サイドのスペースを突かれるケースが多くなったため、センターバック1人がカバーリングに出ていっても中央に2人残せるように最終ラインの人数を3人へ変更しました。また、押し込まれつつあった両サイドで再びイニシアチブを取り戻すために三丸と安在を高い位置に配置しました。前線をかき乱していた福田と義希はインサイドハーフに据えて中央を割られないように秀人と3人でブロックを組みます。

この安在の投入とシステム変更は非常に効果的でありまして、安在と三丸のアグレッシブなランニングによって広島のボール保持をかき乱し、再び前半のように広島のパス精度を低下させるに十分にプレッシャーをかける事ができました。ポジティブトランジション時の前への推進力もありまして、サイドの高い位置にポジショニングしてスペースへ飛び出すことによって、広島のサイドバックを押し込むことにも繋がりました。権田からのロングキックをトーレスが競って、そのこぼれ球を高い位置を拾った三丸のクロスから安在のヘディングシュートというのは、広島の守備ブロックの外からチャンスを作って逆サイドの外でフィニッシュを放つという前半には見られなかった攻撃でした。

ボールを保持した瞬間にアグレッシブにスペースに走るという安在の存在はトーレス、金崎を生き返らせるのに十分でありました。彼らがボールを保持しながら前進するタイミングで安在が素早くフォローに入るため、スペースに入り込む安在に渡してリターンを受けるという攻撃の形が出来ました。先制点のきっかけとなるセットプレイも、オマリからでたサイドのスペースに対して安在が走りこんでボールを受けてから得たファールからでした。セットプレイを安在自らがキッカーとなってアシストを呼び込むという出来すぎと言ってもいいくらいのプレイでしたね。

今節は、マッシモの采配はかなり良かったと思います。パトリック対策によるロングボール封じ、秀人を利用したハーフスペースビルドアップによるボール保持、そして安在の投入に伴うシステム変更。首位広島のお株を奪う程の素晴らしい戦術的な戦いを見せてくれました。安在の投入と期待に応えるかのような彼のアグレッシブな動きは押し込まれていた鳥栖に強烈な追い風を吹き込みましたね。

アウェーの地での広島戦も、互いに我慢比べと言うような戦いだったのですが、今節では逆に終盤に1点をもぎ取ってウノゼロでの勝利を収める事ができました。試合展開としては同じような感じだったのですが、前回の対戦とは前線での質が格段に違います。いまの前線の二人は、ある程度雑なボールを蹴ったとしても競り勝ってくれるし、個人の力でボールをキープして突破もしてくれます。広島がプレスを強めた際に大きく蹴らざるを得ない状況となっても、トーレスがほとんどの場合で空中戦に勝ってくれ、金崎も長いボールを胸トラップでボール保持してくれました。

ボールキープして時間を作ってくれることは、攻撃に対する貢献のみならず、最終ラインが一息つくための時間(ラインを整えるための時間)を作ってくれます。前線の二人は、なかなか得点を取れていない状況ですが、チームの勝利(ここ数試合の無失点)という事を第一に考えると非常に貢献度が高いです。得点が取れない状況を打破するために、トーレス、金崎を試合途中で交代するという手もあるかもしれませんが、そうすると豊田、田川がどこまでボールキープできるのか、どこまで味方の時間を作ってくれるのかという問題が浮上します。攻勢のまま得点が奪えればよいのですが、相手の攻撃を受けてからのトランジションでボールキープができないと押し込まれる要因ともなるので難しい戦いへと変化します。

最後に、今節のオマリの気迫は相当なものでした。後半から少し体力が落ち、ミスが発生してピンチを招きましたが、彼の対応と気迫はサガン鳥栖の選手たちに大きな勇気を与えてくれました。後半途中にマッシモがミンヒョクを準備してベンチからオマリに問いかけたのですが、オマリは両こぶしを握り締めて「俺は大丈夫だ」と言わんばかりのジェスチャーと視線をベンチに送りました。マッシモはオマリを信頼してサムアップを見せ、一旦ミンヒョクの交替を取り下げました。戦う気持ちを前面に押し出してくれるオマリを信頼してこれからもサポートしていきたいですね。

ただし、最後の中東の選手っぽい時間稼ぎのような怪しい動きはちょっと…(苦笑)。権田が少し怒っていたような?

さて、降格圏を脱出したサガン鳥栖。次節はふたたび訪れたシックスポイントマッチである柏戦です。前回のアウェーでのシックスポイントマッチは名古屋に手痛い惨敗を喫してしまいましたが、このような戦いは繰り返したくないもの。はたして今回はどのような結末になるのか。勝てば残留に対して希望が開き、負ければ再び降格圏に落ちてしまうという本当に大事な大事な試合です。是非とも最低でも勝ち点1を持ち帰ってきて欲しいですね。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

19:45

│Match Impression (2018)

2018年09月05日

2018 第25節 : FC東京 VS サガン鳥栖

2018年第25節、FC東京戦のレビューです。

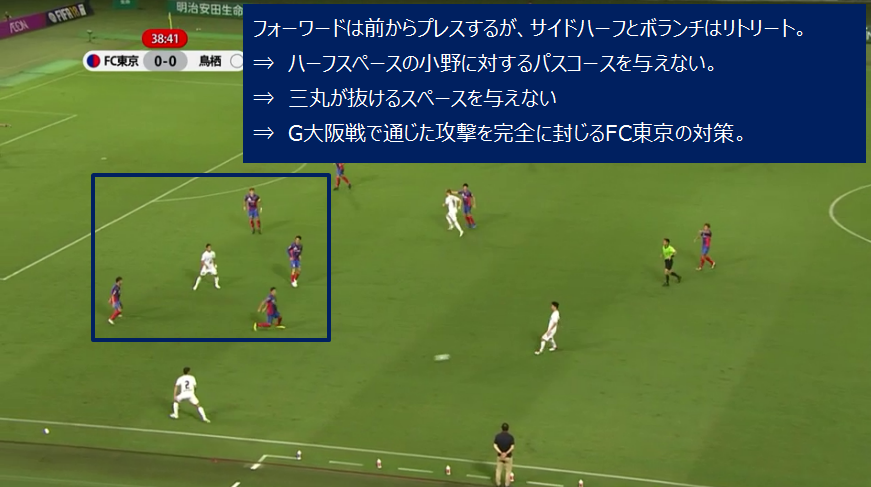

鳥栖のスタメンは、前節熱中症で途中交代した小林に代わり藤田、原川に代わって義希が入りました。無失点という結果を出したオマリ、三丸も継続してスタメンです。マッシモの信頼が厚い原川はベンチにも入らず。疲労なのか怪我なのか戦術の影響なのかはわかりません。FC東京も永井、チャンヒョンス、そして怪我明けの橋本が前節と変わってスタメンに入ります。

鳥栖のセットアップは、攻撃時は4-3-3。小野、金崎が流動的にポジションを変えるので4-3-2-1のクリスマスツリー型の時もありましたが、4-3-3の3ラインで表現した方が適切でしょう。守備時は4-3-3から流動的にトーレスが下がったり小野が下がったりして中盤をカバーする形で臨みましたが、試合途中から小野が下がり、4-4-2でのブロックへと変化しました。

途中から4-4-2に変えるくらいならば、なぜ最初から4-4-2にしないのかという疑問が湧きあがるかもしれませんが、恐らくマッシモは試合開始当初は前線からハメていく形を作って押し込んでいきたいのでしょう。相手が立ち上がりでどのように鳥栖のプレッシャーをかわしてビルドアップしていくかという制度設計が完全でない状態であるので、前からプレッシャーをかけてボールを奪えればすぐにビッグチャンスが訪れます。また、試合開始当初は鳥栖としてはビルドアップにこだわらずに、最終ラインからトーレス目がけてロングボールを放り込んでおり、前線に人数を置いているため、奪われても早くプレッシャーをかける事ができます。名古屋戦がそうだったのですが、立ち上がりの状態でプレッシングによって相手のミスを生じさせて早めに得点チャンスを迎えて、そして奪い切れれば万々歳という試合の入り方でした。

ただし、相手がその鳥栖の戦術に慣れ、ビルドアップで鳥栖の前線からのプレッシャーをしのぐ仕組みを確立した頃が鳥栖のシステム変更のタイミングです。おそらく、その頃には相手が鳥栖の4-3-3プレッシングで空いた中盤のスペースを攻略する戦いを仕掛けている状況でしょうから、そのときは4-4-2で中盤のスペースを消す戦いにシフトします。試合の中で、まずは攻撃的な手を打ち、試合を進めながら守備で対応しづらい状況が発生してきたら、少しずつ変化を加えていくという作戦なのでしょう。試合途中での福田のサイドチェンジも同様です。4-4-2で押し込まれると福田がポジションを下げて5-3-2ブロックに変化しますが、相手がそのブロックになれて福田のスペースをうまく利用できるようにすると、福田を逆サイドに持ってきてまた相手の設計を狂わせる形を取ります。守備的なメンバーを付けたいという要素もあるでしょうが、福田を最終ラインに下げるというやり方はどちらのサイドでも変わらないので、よりハマる方を模索しながら対応しているように見えました。

■ 福田を下げる形を攻略されると…

■ 福田を逆サイドに移して対応方法を変える

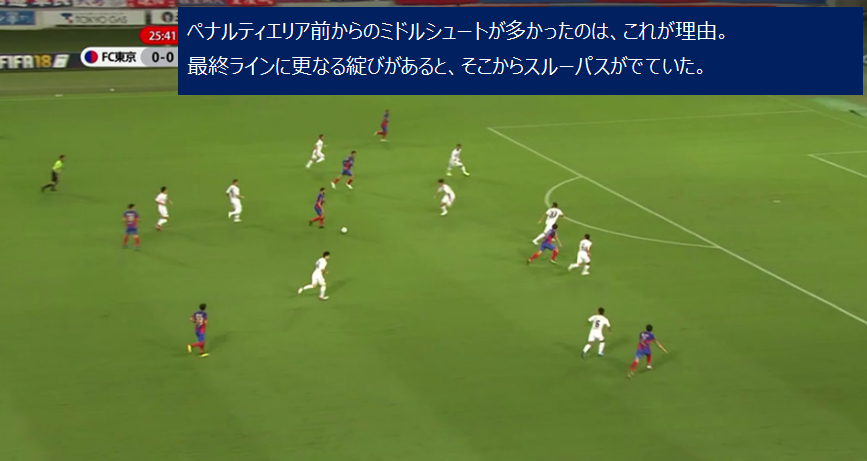

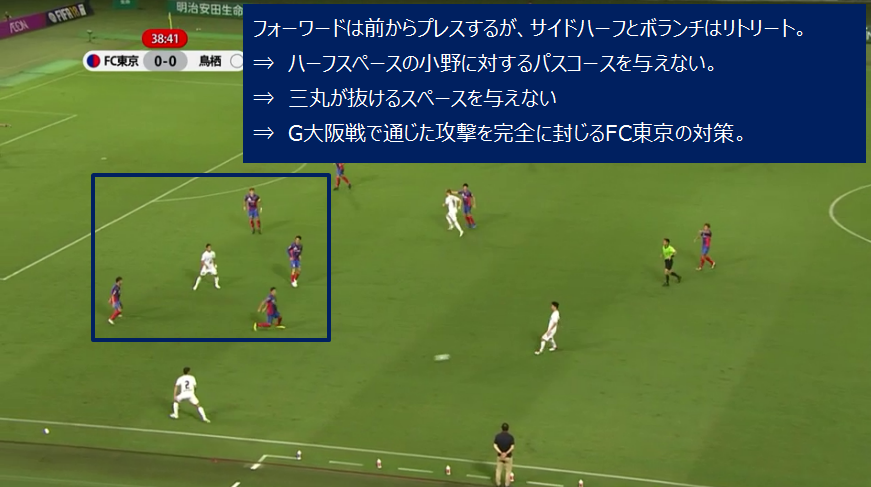

この試合でも同様に4-3-3でスタートしたのですが、4-3-3プレッシングによる成果はあまり上げる事ができませんでした。正確に言うと4-3-3プレッシングによって相手のミスを生んだシーンもありましたが、それ以上に4-3-3によって生じる中盤のスペースを利用されるケースが多かったという形です。鳥栖にとってネガティブな要素だったのが、FC東京が速いカウンターを仕掛けてきた場合、中盤のプレイヤーという役割を意識している3センターの戻りは早いけれども、攻撃のタスクを与えられているフォワード陣の戻りが甘く、FC東京に3センターの脇のスペースを使われてしまう状況を生んでいました。遅い攻撃の場合はほとんど小野、時折トーレスや金崎が中盤のスペースを埋める役割を担いますが、ボールを奪った時の起点が明確でないという状況も生まれます。結局、4-3-3による守備組織を諦め、30分頃からはっきりと小野が中盤のスペースを埋めてサイドハーフに入るようになりました。

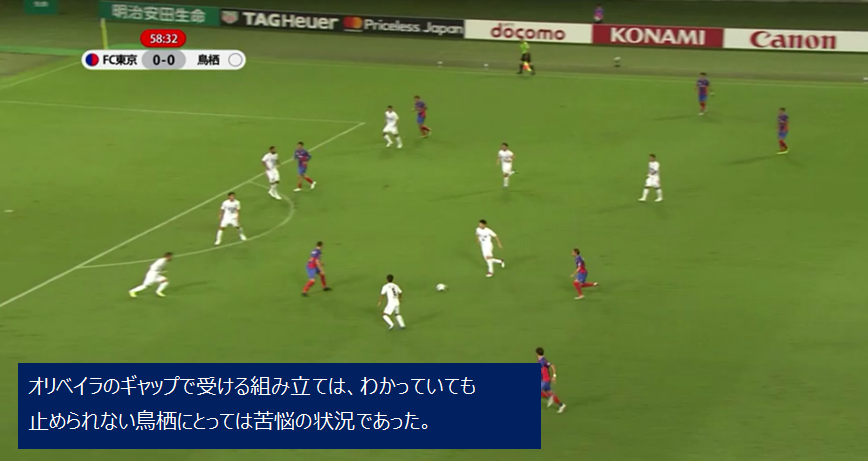

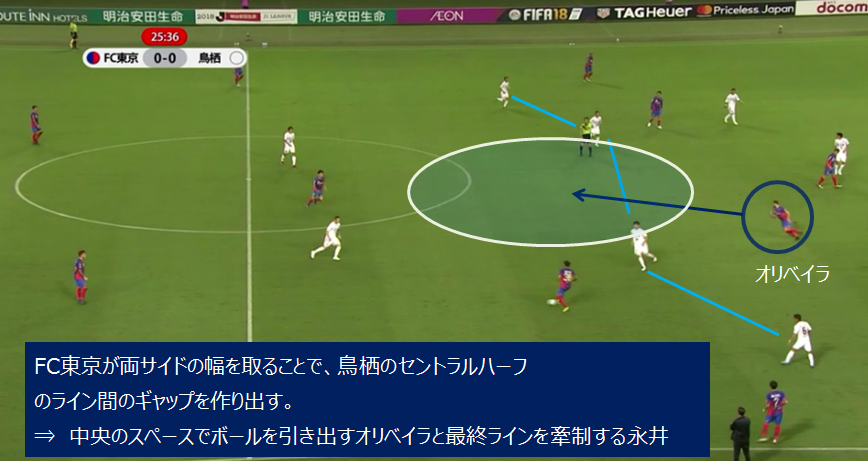

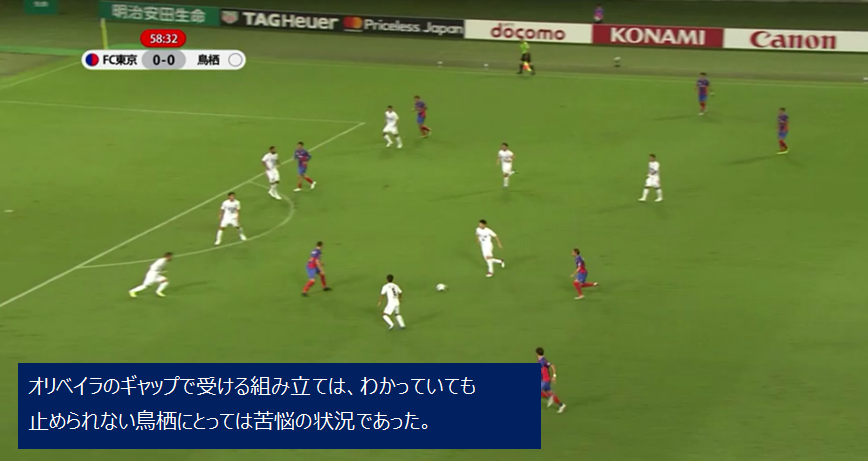

前半30分頃から小野を下げて4-4-2で中盤のスペースを埋めるシステムに変更しましたが、FC東京の洗練された、そして統率された攻撃が鳥栖のディフェンス陣を苦しめます。鳥栖の4-4ブロックを破壊するための基礎的な動きとして、ディエゴ・オリベイラは引いて最終ラインやボランチからボールを受ける動きを見せ、そして永井は裏に飛び出してボールを引き出そうとするダブルアクションを見せます。鳥栖としては、ディエゴについて行ったら最終ラインの裏を狙われるし、永井のケアをしたらディエゴ・オリベイラに簡単にキープされるという状況を生みます。更に厄介な事に東と大森が縦横無尽にその周りを駆けずり回られるという、鳥栖のセントラルハーフと最終ラインは常に対応を考えさせられており、体力と共に精神的疲労も大きかったかと思います。

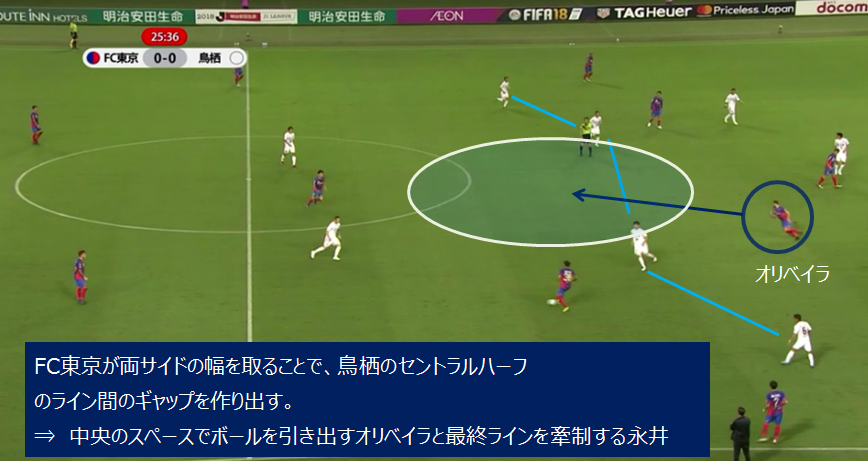

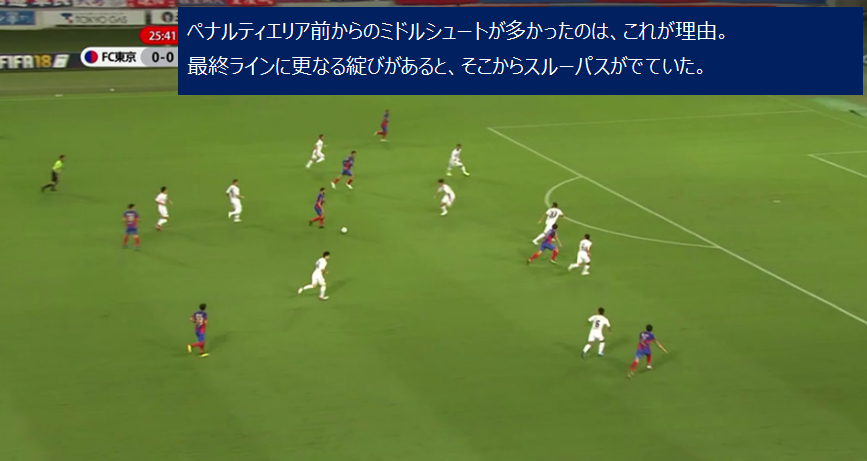

ディエゴ・オリベイラのライン間で受ける動きは非常に効果的でした。FC東京が室屋と太田を高い位置に上げて幅を取る動きを見せ、最終ラインに寄るサイドチェンジも素早く行われるので、鳥栖が片方のサイドを捨てきれないで徐々に中盤の4人のライン間が広がります。ディエゴ・オリベイラは、セントラルハーフ4人のメンバー間のスペースが空くことを見越してポジションを下げ、ボランチからのボールの配球を引き出します。そこからは個人の質という要素もありますが、ボールを受けてからひとり剥がすのは造作もないとばかりにターンして前を向きます。このタイミングで、両サイドバックや永井が最終ラインの裏に抜けようとするので、その対応で鳥栖のオリベイラに対するプレッシャーも完全ではなくなり、いくつかのミドルシュートを狙われました。

FC東京の戦術の浸透が浸透していたのは、下の図の動きにも現れており、このシーンでは役割分担を変えて、最終ラインを押し下げる役割をオリベイラが果たし、中盤に引いてボールを引き出す役割を永井が果たしています。結果的には、永井がスピードを利用して自分で空けた最終ラインの裏のスペースに走り込んでシュートを放ちますが、ツートップの動きは統率がとれていました。

実況では、ディエゴ・オリベイラの単独ショウという言葉もありましたが、実際にはディエゴ・オリベイラがボールを受けるタイミングやスペースを作るためにFC東京全体が動いていたという感じです。両サイドの幅を取る太田と室屋は、チャンスに直結する仕事が出来なかったとしても、高いポジションを取るだけで鳥栖にとっては対応の手を準備しなければならず、かなりの脅威でありました。

鳥栖の最終ライン…特にオマリと三丸ですが、この試合でも相手を無失点に抑える良い守備対応を見せていました。この結果を手放しで褒め称えても良いのですが、更なる強靭な守備組織の構築という事で、あえて今後の課題を投げかけます。

FC東京がサイドバックとサイドハーフを高い位置に押し上げてきたときに、鳥栖はサイドハーフと三丸がプレッシャーをかけるためにややマンマーク気味につくことになります。これによってオマリの特徴である中央にプライオリティを置くという守備思想とのギャップが生まれ、サイドバックとの間のスペースを空けることになります。このスペースに対してはオリベイラや永井がしっかりとそのエリアを狙ってボールを引き出す動きを見せました。最終的には中央を固める事によってなんとか失点を喫することはなかったのですが、ボックス内にボールを運ばれる仕組みをFC東京に作られてしまいました。ちなみに、ここは神戸戦やG大阪戦でも使えるスペースだったのですが、利用するためのプレーは見られず。攻撃が洗練されているFC東京ならではというところでしょう。

また、三丸も吉田に比べると前からのプレッシャーというよりは、最終ラインのスペースをしっかりと埋めるタイプです。必要以上に前に圧縮をかけないというプレイ性質が、取りに行くところで取れないという状況を生み出しました。下図に示しますが、サイドに追い込んでボールを奪い取れればと言うところだったのですが、ボールを中央に寄せられたところで三丸は更なるプレッシャーをかけるのではなく、撤退守備という選択をしました。これによって、FC東京は中央で前を向いてボールを持つことができ、三丸の裏のスペースへボールを送り込むことに成功しました。マッシモのリアクションを見たらわかりますが、恐らく、彼の意図としてはあのシチュエーションになったら、更なるプレッシャーをかけて欲しかったのでしょう。ボールが取れないとわかるとそっぽを向いてしまいました。(笑) 吉田ならば前へのプレッシャーをかけていたでしょうから、この場面では、吉田のプレイ性質の方がマッシモの守備戦術に合っていたということです。

オマリの件も、三丸の件も、どこか(誰か)に対して集中すると、かならず空いてしまうスペース(誰か)は出来てしまいます。チームとしてそれをどうやって埋めるのか(逆にどこを捨てるのか)を意思統一することが守備的戦術としては重要な要素になります。オマリも三丸も、狙えるときは前から行きますが、どちらかというと後ろをしっかりというタイプなのでお互いの守備性質はマッチしているのかなという感じです。これが、片方が前からどんどん行くタイプで、片方が後ろをしっかりというタイプであれば、ラインを乱してしまうことになります。守備戦術でコントロールすることが必要なのですが、最終的には個人の「クセ」というのは出てしまうものですので、そのあたりのコーディネイトも監督としては重要な仕事となります。

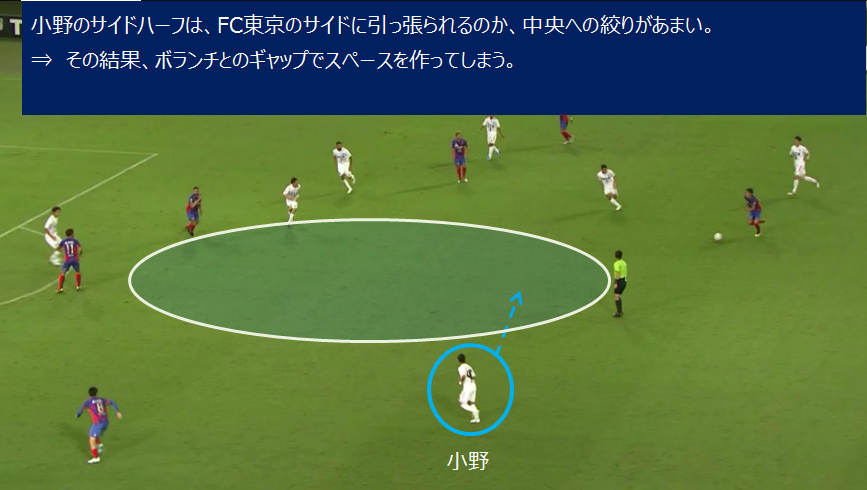

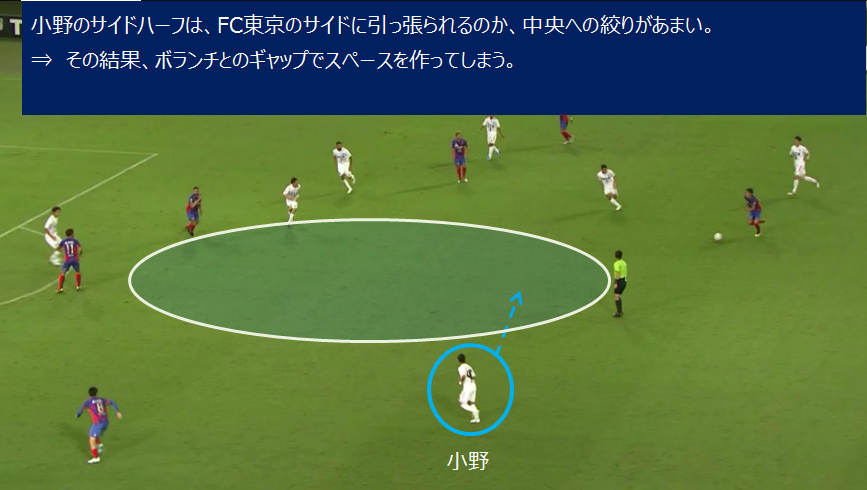

また、小野のサイドハーフはFC東京のようにしっかりと幅を取ってくるチームに対して果たして正解の対応だったかという疑問は残ります。鳥栖がボールサイドに寄せた時に逆サイドの小野がスライドしなかった事によって中央にスペースを空け、そのスペースを狙われてシュートまで持って行かれたケースがありました。守備の教科書だと全体のスライドに合わせて小野もスライドしなければなりません。ただ、攻撃を考えるとカウンターの起点としてサイドにポジションを残しておくという事は考えられますのでマッシモが彼の配置をどう考えていたかですね。単に守備だけを考えると、安在を先発で起用した4-4-2の方が守備の安定感はでるでしょうね。

最終的には、ビルドアップで崩されても両サイドハーフが最終ラインにリトリートしてゴール前を圧縮する事によって人海戦術でゴールを防ぎましたが、FC東京の鳥栖のディフェンスを動かすための連動したプレイ、そして空いたスペースをしっかりと狙ってくる攻撃は非常に脅威でした。ここ数試合勝てていないチームという情報だったので、どれだけ調子が悪いのかと思っていたのですが、そんなことはまったくなく、ふたを開けてみればチーム戦術も整っていて今シーズン上位にポジションしているのが納得できる非常に強いチームでした。

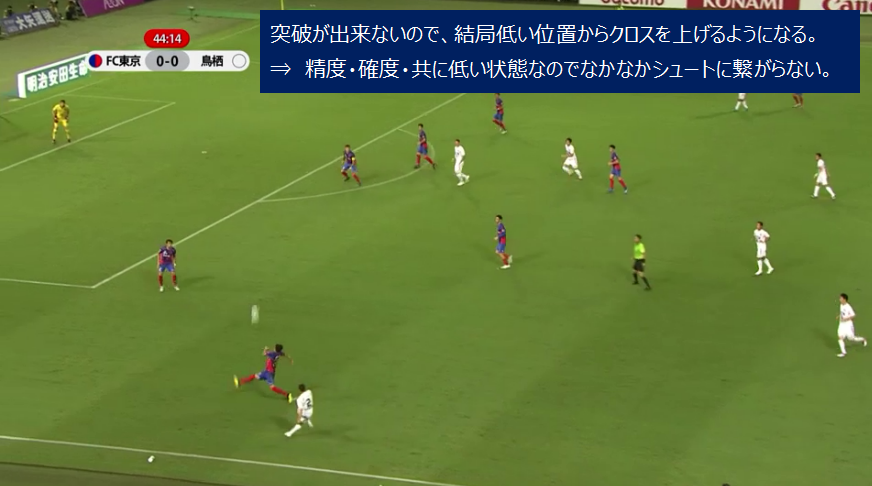

さて、鳥栖の攻撃ですが、試合開始序盤のロングボールの応酬もひと段落した頃に、少し落ち着いてビルドアップによる攻撃を試みることになります。鳥栖の攻撃はサイドバックを高く上げて幅を取らせて、最終ラインからインサイドハーフを経由してサイドから攻撃を仕掛ける形です。

鳥栖のビルドアップに対して、FC東京はツートップが隙あらば相手もろともと言わんばかりの勢いでボールをさらいに来ます。FC東京のツートップのプレスは、チーム全体で奪うというよりは、彼ら2人で完結するならば行ってしまおうという形でした。前からのプレスに関しては、永井が一度祐治からかっさらうことに成功しましたね。オマリのカバーリングで何とか事なきを得ましたが危ないシーンでした。

FC東京の4-4(5-3)ブロックは、後述しますが鳥栖の三丸対策としてFC東京はボランチを最終ラインに下げるケースが多く、サイドバックやサイドハーフが不用意に前に出てしまうと後ろにスペースを生んでしまう事になるので、永井とオリベイラに連動するよりは、彼らがプレスしたことに抜け出てくるだろうボールの行先を抑えるというクレバーな立ち回りでした。鳥栖がツートップをかわした先のブロックの間を縫うところを探し切れず、こまねいている間にいつの間にか永井もディエゴ・オリベイラもリトリート守備に切り替えられ、打開するには大きなサイドチェンジか長いボールをトーレスめがけて蹴っ飛ばすという形になっていました。

G大阪戦で機能していた三丸の動けるスペースづくりはFC東京にしっかりと対策されておりまして、G大阪はハーフスペースに入り込む小野へのマーキングをサイドバックが担ってた為に大外のスペースが空いてしまったのですが、FC東京はハーフスペースにポジションを取る小野に対してはボランチが1列下がってマーキングにつくか、もしくはセンターバックが埋める事になりました。これにより、室屋が外をしかける三丸とマッチアップを生み、三丸が裏に抜けてクロスというシーンは結局1回も訪れませんでした。FC東京が対策を打ってきたのか、それともドイスボランチの通常の動きの中でのこの対応だったのかはわかりませんが、非常に堅固な守備組織で、鳥栖としては固められてから崩すのは難しかった感じでした。

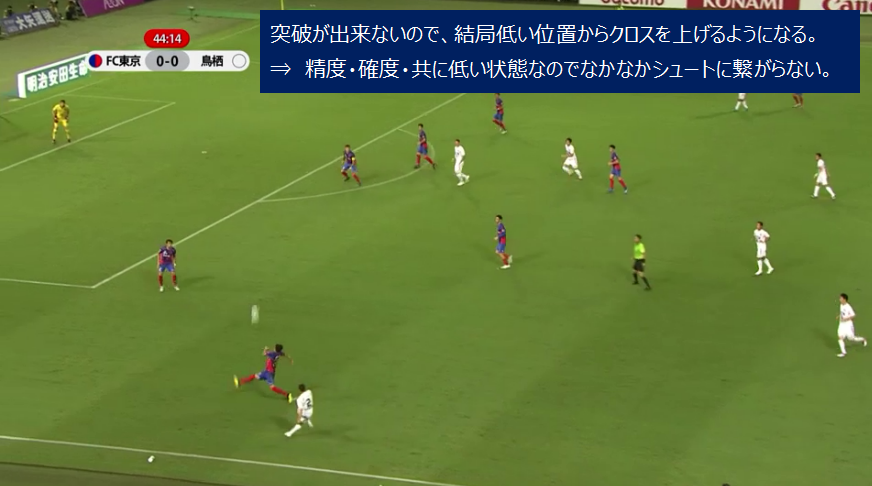

前節ではうまくいった三丸への攻撃パターンが封じられてしまったので、単純にクロスチャンスの減少につながりました。G大阪戦のような再現性のある攻撃は影を潜め、攻撃の活路はカウンターによる速い攻めとロングボールに対するセカンドボールの奪取時に限られました。

ただ、ビルドアップからの崩しはなかなか果たせなかったのですが、FC東京もミスがなかったわけではなく、鳥栖のプレッシャーによって相手にパスミスを誘発したり、カウンターによる速い攻撃はある程度の成果を見せました。しかしながら、基本的には、攻撃のタクトを天性の才能を持つ前線の3人のアイデアに任されている状態ですので、例えばFC東京のように「永井は裏を狙う」「オリベイラは引いて受ける」のような基礎構造といいますか、明確な役割分担が存在しないために、かみ合わない攻撃も見られました。

後半も終盤に入るとオープンな展開になり、特に小野が流れる右サイドからはクロスを上げるチャンスも増えてきました。FC東京も疲れていてプレスもリトリートも甘くなってきたので、前半にビルドアップで体制を崩すことができなくて苦労した攻撃だったのがウソのようにボールを簡単に前線に運べるようになりました。しかしながら、ラストパスの質が上がらず、なかなかシュートチャンスにつながりません。特に金崎に対するパス、そして右サイドからのクロスにもう少し質があれば…と悔やまれるシーンは多く作れました。

■金崎へのパス

■クロスの質

秩序と混沌。サガン鳥栖の現状として、守備は秩序を保たれていますが、攻撃はまだ混沌としています。確かに、攻撃は秩序ばかりでは機能しません。相手が秩序を持って守っているところに意図的に混沌を生み出す事によって構築している守備体系に風穴を空ける事ができます。しかしながら、秩序のないままでの混沌では、それは自分たちの攻撃の形が作れていないという事であり、自分たちのリズムに乗った攻撃ではありません。ボールを奪って前に送っても選手がバッティングしてボールロストしたり、前線に起点を作ってもサイドに人がかぶってしまってクロスを上げたら選手がいないという状況を生み出すのは、ロールが定まっていない証拠です。

ボールを受けるロール、ラストパスを送るロール、そしてシュートを決めるロール。事前に役割分担を決めても相手あってのことですから、用意してきたものが通用しない場合もあります。しかしながら、ロールをしっかりと決めていれば相手の守備が整備されない状況を生み出した時、サイドに出る人、ゴール前に構える人、ポジションの迷うことなく効率的に攻撃を再構築することが可能となります。現在のサガン鳥栖は基本とするロールがない事が、カウンターチャンスでも、ビルドアップの出口を見つけても、それがシュートチャンスまで至らない状況を生んでいる気がしてなりません。

サガン鳥栖の攻撃の正解とは何か。サガン鳥栖の攻撃における適正な状態とは何か。トーレスが引いて藤田に浮き球を送るプレイは果たして求めているプレイなのか。金崎がサイドのスペースに入ってクロスを上げるのは果たして求めているプレイなのか。この試合でのシュート数は6本だったのですが、ラスト10分で投入された安在がそのうちの多くを稼いだ印象です。そういう状況が果たして正解なのかという所ですよね。一瞬のチャンスを作っても、それが選手の個々のアイデアによって生み出されたものであるならば、同じ攻撃を再現することはできません。そのあたりを良く整理して、チームとして求める形を多く作り上げてほしいですね。

FC東京のロールは完全に整理されていました。ディエゴ・オリベイラのスペースを見つけて引いて受ける立ち回りは攻撃の基軸として明確に機能していましたし、リンスが入ると今度はリンスがそのロールを演じることになりスペースを見つけてボールを受けていました。そしてディエゴ・オリベイラはストライカーと立ち回りを変えていました。

チーム全体がやるべき事を理解し、そしてそのやるべき事を実践する。FC東京がここ最近勝てていない理由がわからなくなる試合でした(笑)

<画像引用元:DAZN>

鳥栖のスタメンは、前節熱中症で途中交代した小林に代わり藤田、原川に代わって義希が入りました。無失点という結果を出したオマリ、三丸も継続してスタメンです。マッシモの信頼が厚い原川はベンチにも入らず。疲労なのか怪我なのか戦術の影響なのかはわかりません。FC東京も永井、チャンヒョンス、そして怪我明けの橋本が前節と変わってスタメンに入ります。

鳥栖のセットアップは、攻撃時は4-3-3。小野、金崎が流動的にポジションを変えるので4-3-2-1のクリスマスツリー型の時もありましたが、4-3-3の3ラインで表現した方が適切でしょう。守備時は4-3-3から流動的にトーレスが下がったり小野が下がったりして中盤をカバーする形で臨みましたが、試合途中から小野が下がり、4-4-2でのブロックへと変化しました。

途中から4-4-2に変えるくらいならば、なぜ最初から4-4-2にしないのかという疑問が湧きあがるかもしれませんが、恐らくマッシモは試合開始当初は前線からハメていく形を作って押し込んでいきたいのでしょう。相手が立ち上がりでどのように鳥栖のプレッシャーをかわしてビルドアップしていくかという制度設計が完全でない状態であるので、前からプレッシャーをかけてボールを奪えればすぐにビッグチャンスが訪れます。また、試合開始当初は鳥栖としてはビルドアップにこだわらずに、最終ラインからトーレス目がけてロングボールを放り込んでおり、前線に人数を置いているため、奪われても早くプレッシャーをかける事ができます。名古屋戦がそうだったのですが、立ち上がりの状態でプレッシングによって相手のミスを生じさせて早めに得点チャンスを迎えて、そして奪い切れれば万々歳という試合の入り方でした。

ただし、相手がその鳥栖の戦術に慣れ、ビルドアップで鳥栖の前線からのプレッシャーをしのぐ仕組みを確立した頃が鳥栖のシステム変更のタイミングです。おそらく、その頃には相手が鳥栖の4-3-3プレッシングで空いた中盤のスペースを攻略する戦いを仕掛けている状況でしょうから、そのときは4-4-2で中盤のスペースを消す戦いにシフトします。試合の中で、まずは攻撃的な手を打ち、試合を進めながら守備で対応しづらい状況が発生してきたら、少しずつ変化を加えていくという作戦なのでしょう。試合途中での福田のサイドチェンジも同様です。4-4-2で押し込まれると福田がポジションを下げて5-3-2ブロックに変化しますが、相手がそのブロックになれて福田のスペースをうまく利用できるようにすると、福田を逆サイドに持ってきてまた相手の設計を狂わせる形を取ります。守備的なメンバーを付けたいという要素もあるでしょうが、福田を最終ラインに下げるというやり方はどちらのサイドでも変わらないので、よりハマる方を模索しながら対応しているように見えました。

■ 福田を下げる形を攻略されると…

■ 福田を逆サイドに移して対応方法を変える

この試合でも同様に4-3-3でスタートしたのですが、4-3-3プレッシングによる成果はあまり上げる事ができませんでした。正確に言うと4-3-3プレッシングによって相手のミスを生んだシーンもありましたが、それ以上に4-3-3によって生じる中盤のスペースを利用されるケースが多かったという形です。鳥栖にとってネガティブな要素だったのが、FC東京が速いカウンターを仕掛けてきた場合、中盤のプレイヤーという役割を意識している3センターの戻りは早いけれども、攻撃のタスクを与えられているフォワード陣の戻りが甘く、FC東京に3センターの脇のスペースを使われてしまう状況を生んでいました。遅い攻撃の場合はほとんど小野、時折トーレスや金崎が中盤のスペースを埋める役割を担いますが、ボールを奪った時の起点が明確でないという状況も生まれます。結局、4-3-3による守備組織を諦め、30分頃からはっきりと小野が中盤のスペースを埋めてサイドハーフに入るようになりました。

前半30分頃から小野を下げて4-4-2で中盤のスペースを埋めるシステムに変更しましたが、FC東京の洗練された、そして統率された攻撃が鳥栖のディフェンス陣を苦しめます。鳥栖の4-4ブロックを破壊するための基礎的な動きとして、ディエゴ・オリベイラは引いて最終ラインやボランチからボールを受ける動きを見せ、そして永井は裏に飛び出してボールを引き出そうとするダブルアクションを見せます。鳥栖としては、ディエゴについて行ったら最終ラインの裏を狙われるし、永井のケアをしたらディエゴ・オリベイラに簡単にキープされるという状況を生みます。更に厄介な事に東と大森が縦横無尽にその周りを駆けずり回られるという、鳥栖のセントラルハーフと最終ラインは常に対応を考えさせられており、体力と共に精神的疲労も大きかったかと思います。

ディエゴ・オリベイラのライン間で受ける動きは非常に効果的でした。FC東京が室屋と太田を高い位置に上げて幅を取る動きを見せ、最終ラインに寄るサイドチェンジも素早く行われるので、鳥栖が片方のサイドを捨てきれないで徐々に中盤の4人のライン間が広がります。ディエゴ・オリベイラは、セントラルハーフ4人のメンバー間のスペースが空くことを見越してポジションを下げ、ボランチからのボールの配球を引き出します。そこからは個人の質という要素もありますが、ボールを受けてからひとり剥がすのは造作もないとばかりにターンして前を向きます。このタイミングで、両サイドバックや永井が最終ラインの裏に抜けようとするので、その対応で鳥栖のオリベイラに対するプレッシャーも完全ではなくなり、いくつかのミドルシュートを狙われました。

FC東京の戦術の浸透が浸透していたのは、下の図の動きにも現れており、このシーンでは役割分担を変えて、最終ラインを押し下げる役割をオリベイラが果たし、中盤に引いてボールを引き出す役割を永井が果たしています。結果的には、永井がスピードを利用して自分で空けた最終ラインの裏のスペースに走り込んでシュートを放ちますが、ツートップの動きは統率がとれていました。

実況では、ディエゴ・オリベイラの単独ショウという言葉もありましたが、実際にはディエゴ・オリベイラがボールを受けるタイミングやスペースを作るためにFC東京全体が動いていたという感じです。両サイドの幅を取る太田と室屋は、チャンスに直結する仕事が出来なかったとしても、高いポジションを取るだけで鳥栖にとっては対応の手を準備しなければならず、かなりの脅威でありました。

鳥栖の最終ライン…特にオマリと三丸ですが、この試合でも相手を無失点に抑える良い守備対応を見せていました。この結果を手放しで褒め称えても良いのですが、更なる強靭な守備組織の構築という事で、あえて今後の課題を投げかけます。

FC東京がサイドバックとサイドハーフを高い位置に押し上げてきたときに、鳥栖はサイドハーフと三丸がプレッシャーをかけるためにややマンマーク気味につくことになります。これによってオマリの特徴である中央にプライオリティを置くという守備思想とのギャップが生まれ、サイドバックとの間のスペースを空けることになります。このスペースに対してはオリベイラや永井がしっかりとそのエリアを狙ってボールを引き出す動きを見せました。最終的には中央を固める事によってなんとか失点を喫することはなかったのですが、ボックス内にボールを運ばれる仕組みをFC東京に作られてしまいました。ちなみに、ここは神戸戦やG大阪戦でも使えるスペースだったのですが、利用するためのプレーは見られず。攻撃が洗練されているFC東京ならではというところでしょう。

また、三丸も吉田に比べると前からのプレッシャーというよりは、最終ラインのスペースをしっかりと埋めるタイプです。必要以上に前に圧縮をかけないというプレイ性質が、取りに行くところで取れないという状況を生み出しました。下図に示しますが、サイドに追い込んでボールを奪い取れればと言うところだったのですが、ボールを中央に寄せられたところで三丸は更なるプレッシャーをかけるのではなく、撤退守備という選択をしました。これによって、FC東京は中央で前を向いてボールを持つことができ、三丸の裏のスペースへボールを送り込むことに成功しました。マッシモのリアクションを見たらわかりますが、恐らく、彼の意図としてはあのシチュエーションになったら、更なるプレッシャーをかけて欲しかったのでしょう。ボールが取れないとわかるとそっぽを向いてしまいました。(笑) 吉田ならば前へのプレッシャーをかけていたでしょうから、この場面では、吉田のプレイ性質の方がマッシモの守備戦術に合っていたということです。

オマリの件も、三丸の件も、どこか(誰か)に対して集中すると、かならず空いてしまうスペース(誰か)は出来てしまいます。チームとしてそれをどうやって埋めるのか(逆にどこを捨てるのか)を意思統一することが守備的戦術としては重要な要素になります。オマリも三丸も、狙えるときは前から行きますが、どちらかというと後ろをしっかりというタイプなのでお互いの守備性質はマッチしているのかなという感じです。これが、片方が前からどんどん行くタイプで、片方が後ろをしっかりというタイプであれば、ラインを乱してしまうことになります。守備戦術でコントロールすることが必要なのですが、最終的には個人の「クセ」というのは出てしまうものですので、そのあたりのコーディネイトも監督としては重要な仕事となります。

また、小野のサイドハーフはFC東京のようにしっかりと幅を取ってくるチームに対して果たして正解の対応だったかという疑問は残ります。鳥栖がボールサイドに寄せた時に逆サイドの小野がスライドしなかった事によって中央にスペースを空け、そのスペースを狙われてシュートまで持って行かれたケースがありました。守備の教科書だと全体のスライドに合わせて小野もスライドしなければなりません。ただ、攻撃を考えるとカウンターの起点としてサイドにポジションを残しておくという事は考えられますのでマッシモが彼の配置をどう考えていたかですね。単に守備だけを考えると、安在を先発で起用した4-4-2の方が守備の安定感はでるでしょうね。

最終的には、ビルドアップで崩されても両サイドハーフが最終ラインにリトリートしてゴール前を圧縮する事によって人海戦術でゴールを防ぎましたが、FC東京の鳥栖のディフェンスを動かすための連動したプレイ、そして空いたスペースをしっかりと狙ってくる攻撃は非常に脅威でした。ここ数試合勝てていないチームという情報だったので、どれだけ調子が悪いのかと思っていたのですが、そんなことはまったくなく、ふたを開けてみればチーム戦術も整っていて今シーズン上位にポジションしているのが納得できる非常に強いチームでした。

さて、鳥栖の攻撃ですが、試合開始序盤のロングボールの応酬もひと段落した頃に、少し落ち着いてビルドアップによる攻撃を試みることになります。鳥栖の攻撃はサイドバックを高く上げて幅を取らせて、最終ラインからインサイドハーフを経由してサイドから攻撃を仕掛ける形です。

鳥栖のビルドアップに対して、FC東京はツートップが隙あらば相手もろともと言わんばかりの勢いでボールをさらいに来ます。FC東京のツートップのプレスは、チーム全体で奪うというよりは、彼ら2人で完結するならば行ってしまおうという形でした。前からのプレスに関しては、永井が一度祐治からかっさらうことに成功しましたね。オマリのカバーリングで何とか事なきを得ましたが危ないシーンでした。

FC東京の4-4(5-3)ブロックは、後述しますが鳥栖の三丸対策としてFC東京はボランチを最終ラインに下げるケースが多く、サイドバックやサイドハーフが不用意に前に出てしまうと後ろにスペースを生んでしまう事になるので、永井とオリベイラに連動するよりは、彼らがプレスしたことに抜け出てくるだろうボールの行先を抑えるというクレバーな立ち回りでした。鳥栖がツートップをかわした先のブロックの間を縫うところを探し切れず、こまねいている間にいつの間にか永井もディエゴ・オリベイラもリトリート守備に切り替えられ、打開するには大きなサイドチェンジか長いボールをトーレスめがけて蹴っ飛ばすという形になっていました。

G大阪戦で機能していた三丸の動けるスペースづくりはFC東京にしっかりと対策されておりまして、G大阪はハーフスペースに入り込む小野へのマーキングをサイドバックが担ってた為に大外のスペースが空いてしまったのですが、FC東京はハーフスペースにポジションを取る小野に対してはボランチが1列下がってマーキングにつくか、もしくはセンターバックが埋める事になりました。これにより、室屋が外をしかける三丸とマッチアップを生み、三丸が裏に抜けてクロスというシーンは結局1回も訪れませんでした。FC東京が対策を打ってきたのか、それともドイスボランチの通常の動きの中でのこの対応だったのかはわかりませんが、非常に堅固な守備組織で、鳥栖としては固められてから崩すのは難しかった感じでした。

前節ではうまくいった三丸への攻撃パターンが封じられてしまったので、単純にクロスチャンスの減少につながりました。G大阪戦のような再現性のある攻撃は影を潜め、攻撃の活路はカウンターによる速い攻めとロングボールに対するセカンドボールの奪取時に限られました。

ただ、ビルドアップからの崩しはなかなか果たせなかったのですが、FC東京もミスがなかったわけではなく、鳥栖のプレッシャーによって相手にパスミスを誘発したり、カウンターによる速い攻撃はある程度の成果を見せました。しかしながら、基本的には、攻撃のタクトを天性の才能を持つ前線の3人のアイデアに任されている状態ですので、例えばFC東京のように「永井は裏を狙う」「オリベイラは引いて受ける」のような基礎構造といいますか、明確な役割分担が存在しないために、かみ合わない攻撃も見られました。

後半も終盤に入るとオープンな展開になり、特に小野が流れる右サイドからはクロスを上げるチャンスも増えてきました。FC東京も疲れていてプレスもリトリートも甘くなってきたので、前半にビルドアップで体制を崩すことができなくて苦労した攻撃だったのがウソのようにボールを簡単に前線に運べるようになりました。しかしながら、ラストパスの質が上がらず、なかなかシュートチャンスにつながりません。特に金崎に対するパス、そして右サイドからのクロスにもう少し質があれば…と悔やまれるシーンは多く作れました。

■金崎へのパス

■クロスの質

秩序と混沌。サガン鳥栖の現状として、守備は秩序を保たれていますが、攻撃はまだ混沌としています。確かに、攻撃は秩序ばかりでは機能しません。相手が秩序を持って守っているところに意図的に混沌を生み出す事によって構築している守備体系に風穴を空ける事ができます。しかしながら、秩序のないままでの混沌では、それは自分たちの攻撃の形が作れていないという事であり、自分たちのリズムに乗った攻撃ではありません。ボールを奪って前に送っても選手がバッティングしてボールロストしたり、前線に起点を作ってもサイドに人がかぶってしまってクロスを上げたら選手がいないという状況を生み出すのは、ロールが定まっていない証拠です。

ボールを受けるロール、ラストパスを送るロール、そしてシュートを決めるロール。事前に役割分担を決めても相手あってのことですから、用意してきたものが通用しない場合もあります。しかしながら、ロールをしっかりと決めていれば相手の守備が整備されない状況を生み出した時、サイドに出る人、ゴール前に構える人、ポジションの迷うことなく効率的に攻撃を再構築することが可能となります。現在のサガン鳥栖は基本とするロールがない事が、カウンターチャンスでも、ビルドアップの出口を見つけても、それがシュートチャンスまで至らない状況を生んでいる気がしてなりません。

サガン鳥栖の攻撃の正解とは何か。サガン鳥栖の攻撃における適正な状態とは何か。トーレスが引いて藤田に浮き球を送るプレイは果たして求めているプレイなのか。金崎がサイドのスペースに入ってクロスを上げるのは果たして求めているプレイなのか。この試合でのシュート数は6本だったのですが、ラスト10分で投入された安在がそのうちの多くを稼いだ印象です。そういう状況が果たして正解なのかという所ですよね。一瞬のチャンスを作っても、それが選手の個々のアイデアによって生み出されたものであるならば、同じ攻撃を再現することはできません。そのあたりを良く整理して、チームとして求める形を多く作り上げてほしいですね。

FC東京のロールは完全に整理されていました。ディエゴ・オリベイラのスペースを見つけて引いて受ける立ち回りは攻撃の基軸として明確に機能していましたし、リンスが入ると今度はリンスがそのロールを演じることになりスペースを見つけてボールを受けていました。そしてディエゴ・オリベイラはストライカーと立ち回りを変えていました。

チーム全体がやるべき事を理解し、そしてそのやるべき事を実践する。FC東京がここ最近勝てていない理由がわからなくなる試合でした(笑)

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

17:59

│Match Impression (2018)