2016年09月27日

2016 2ND 13節:大宮アルディージャ VS サガン鳥栖

天皇杯から中2日でしかもアウェーの地での対戦となった大宮戦ですが、エース不在というピンチな状況の中、選手全員のハードワークによって最後まで足が止まることなく走り切り、守備に軸を置いた戦いでしっかりと勝ち点1を獲得しました。この結果により、今シーズンの年間総合順位の15位以上が確定し、来シーズンもトップリーグで戦えることとなりました。ファーストステージで思うように勝ち点が稼げなかった状況から考えると、J1残留という最低限の結果を残せたことは、マッシモサガンの1年目としては合格ラインでしょう。

■ 試合の流れ

鳥栖は出場停止であるマッシモ、豊田、ムスに変わって、ブルーノ、富山、早坂がはいります。セットアップとしては4-4-2(&ベンチ穏やか)が基軸ですが、チーム全体が攻撃よりも守備に意識を置いていたこともあり、相手の選手のポジショニングに応じて、4-1-3-2、5-4-1、6-3-1など、流動的に対応していました。

大宮も、前節の川崎戦から河本、横谷が出場停止というのもあり、スタメンを3人入れ替えて鳥栖戦に臨みましたが、セットアップとしては4-4-2でいつもと変わらず。ただし、試合の中で家長が巧みにポジショニングを変更することにより、鳥栖の守備の抜け穴づくりを模索しておりました。

PKで幸先よく得点を取ったサガン鳥栖としては、前半はほぼ完ぺきと言っていいような内容で、崩されるような危険なシーンもほぼありませんでしたし、逆に、相手のミスに乗じて得点できそうなシーンを何度も作ることができました。

しかしながら、大宮が後半に入って攻めの圧力をかけてくると、泉澤をキープレイヤーとして左サイド(鳥栖の右サイド)からの崩しをしかけ、鳥栖は何度かピンチはしのいだもののコーナーキックから同点弾を浴びてしまいました。その後も大宮の攻勢でしたが、前線の選手たちも含めたハードワークでそれ以上の失点を防ぐことに成功し、勝ち点1を得ることができました。

失点を1に抑えることはできたのですが、後半はかなり耐える展開となり、前線も守備に入らざるをえない状況に加えて、豊田、ムス(後半途中から鎌田)がいない時の攻撃の迫力という点では物足りない試合運びでした。

■ キープレイヤー泉澤のポジショニング

大宮は前半、ボール運びに苦労していました。相手の動きに合わせて鳥栖が守備陣形を変えておりまして、コンパクトなポジショニングでしっかりとスペースをつぶしていました。このような守備が出来るのは、富山、早坂の守備の貢献があるからでして、特に早坂のカバーリングは中盤のスペースをうまく埋めることに貢献していました。

前半40分のカウンターのピンチでは、早坂がボランチのスペースを埋めて大宮の攻撃に対応するという、フォワードとしては十分すぎるくらいの守備への貢献を見せていたのですが、その反面、早坂が守勢に回るということは、攻撃へ加担するスピードが遅れるということにも繋がり、そう考えると、PK以外の得点ができずの引き分けは妥当な結果なのかとも言えます。

大宮も手をこまねいてばかりではなく、フォワードとサイドハーフのポジションチェンジをしたり、サイドハーフのポジションを中央に絞らせたり、ボランチが前線に飛び出したりと、鳥栖の守備のギャップを作ろうという動きは見せていました。しかしながら、前半に至っては、ギャップを作ろうとする動きが、鳥栖の守備の範囲内で行われていたので、多少、スペースが空くことはあっても、そこにボールが出されたときの対応が、鳥栖としては「間に合う」範囲でありました。よって、深くえぐられたり、フリーでシュートを放てる状況を迎えたりということはなく、非常に安定した戦いのまま前半を終えることができました。

また、鳥栖の守備が「間に合う」範囲の中で大宮の選手たちが動いているということは、鳥栖がボールを奪いに行く機会もそれなりにありますので、プレスをかけることによって、大宮のミスを誘発しておりました。そのミスに乗じて前半に何回かチャンスがあったのですが、ここがストライカー不在というこの試合の画竜点睛を欠いた部分でありまして、決定力を持った選手がピッチ上にいなかったのが最後まで響きました。

後半に入ってからは大宮の動きが一変します。前半の終了間際から家長と江坂のポジションを入れ替え、起点を浅い位置で作る形を模索し、それに加えて、右サイドでゲームを作るときにボールサイドに寄って中央での引込を狙っていた泉澤のポジションを、後半からは逆サイドのスペースに残したままにします。

これにより、大宮は鳥栖の守備の範囲内で行われていたパス交換を鳥栖の守備の範囲外へ展開する攻撃にシフトし、右サイドで細かくつないで鳥栖の選手を寄せたところに、大きく左サイドの泉澤に展開というひとつの攻撃のパターンが生まれます。家長からの展開が多かったのですが、センターバックから泉澤へのパスが通るようになったのも、大宮として攻撃の構築が非常に楽になりました。

鳥栖の守備のスライドも決して遅かったわけではなく、泉澤へのボールの動きに合わせて全体がしっかりとスライドすることはできていました。ただし、後半の最初の方は、その攻撃への対処方法が選手間で明確に定められておらず、サイドチェンジした際に藤田と泉澤が直接マッチアップで対峙する場面を作られてしまい、迂闊に飛び込むこともできないままずるずると下げられて、深い所からクロスを上げられるシーンが続きました。

その動きから与えてしまったコーナーキックで失点してしまいましたが、鳥栖の方も修正をしてきまして、泉澤がサイドにいる時に、フォワードが中盤に下がり、サイドハーフが最終ラインに下がることにより、泉澤が使えるスペースをつぶす対応を行っていました。大宮の攻撃がサイドチェンジありきとなりつつあったので、藤田のポジションを少しワイドにずらすという選択肢もありましたが、鳥栖はセンターバックとサイドバックのスペースを空けるというリスクを取らず、サイドハーフを下げるという選択を行いました。この対応は、守備を考えると非常に有効でありましたが、攻撃に割く人数を減らすことにも繋がり、前半に比べると、攻撃の迫力は半減してしまいました。

試合終了間際に皮肉なシーンがありまして、藤田がフリーでボールを持っていたのですが、中央にくさびを入れてしまってボールを奪われる結果となり、守備網の中でボールを回そうとして機能しなかった大宮の前半のような攻撃を、今度は逆に鳥栖が実践してしまう形となりました。

ゴール前でくさびを受ける相手が、個人で打開できるムスやゴール前で威力を発揮する豊田ならばこのパスは有効であったかもしれませんが、この試合で起用されている選手やこの試合のトレンドで考えると、大宮の守備網の範囲外(逆サイド)で待っている吉田への展開の方がおもしろかったかなとは思います。おそらく、家長であったならば大きくサイドに展開していたでしょう。

試合終了間際にここのところ好調であるマテウスが出てきまして、鳥栖にとっては彼が一つの脅威でもあったのですが、出場した時間帯が遅かったので、彼も焦りから個人突破を試みるプレイに終始してしまい、懸念していた大宮の選手交代による更なる圧力は、清水がひとつ見せ場を作ったくらいで、失点することなくゲームセットとなりました。

この試合、大宮の攻撃に対する工夫を、鳥栖の選手たちが前線の選手も含めたポジショニングで対処するという、ちょっとした知恵比べの様相をみせたおもしろい戦いでありました。

<画像引用元:スカパーオンデマンド>

■ 試合の流れ

鳥栖は出場停止であるマッシモ、豊田、ムスに変わって、ブルーノ、富山、早坂がはいります。セットアップとしては4-4-2(&ベンチ穏やか)が基軸ですが、チーム全体が攻撃よりも守備に意識を置いていたこともあり、相手の選手のポジショニングに応じて、4-1-3-2、5-4-1、6-3-1など、流動的に対応していました。

大宮も、前節の川崎戦から河本、横谷が出場停止というのもあり、スタメンを3人入れ替えて鳥栖戦に臨みましたが、セットアップとしては4-4-2でいつもと変わらず。ただし、試合の中で家長が巧みにポジショニングを変更することにより、鳥栖の守備の抜け穴づくりを模索しておりました。

PKで幸先よく得点を取ったサガン鳥栖としては、前半はほぼ完ぺきと言っていいような内容で、崩されるような危険なシーンもほぼありませんでしたし、逆に、相手のミスに乗じて得点できそうなシーンを何度も作ることができました。

しかしながら、大宮が後半に入って攻めの圧力をかけてくると、泉澤をキープレイヤーとして左サイド(鳥栖の右サイド)からの崩しをしかけ、鳥栖は何度かピンチはしのいだもののコーナーキックから同点弾を浴びてしまいました。その後も大宮の攻勢でしたが、前線の選手たちも含めたハードワークでそれ以上の失点を防ぐことに成功し、勝ち点1を得ることができました。

失点を1に抑えることはできたのですが、後半はかなり耐える展開となり、前線も守備に入らざるをえない状況に加えて、豊田、ムス(後半途中から鎌田)がいない時の攻撃の迫力という点では物足りない試合運びでした。

■ キープレイヤー泉澤のポジショニング

大宮は前半、ボール運びに苦労していました。相手の動きに合わせて鳥栖が守備陣形を変えておりまして、コンパクトなポジショニングでしっかりとスペースをつぶしていました。このような守備が出来るのは、富山、早坂の守備の貢献があるからでして、特に早坂のカバーリングは中盤のスペースをうまく埋めることに貢献していました。

前半40分のカウンターのピンチでは、早坂がボランチのスペースを埋めて大宮の攻撃に対応するという、フォワードとしては十分すぎるくらいの守備への貢献を見せていたのですが、その反面、早坂が守勢に回るということは、攻撃へ加担するスピードが遅れるということにも繋がり、そう考えると、PK以外の得点ができずの引き分けは妥当な結果なのかとも言えます。

大宮も手をこまねいてばかりではなく、フォワードとサイドハーフのポジションチェンジをしたり、サイドハーフのポジションを中央に絞らせたり、ボランチが前線に飛び出したりと、鳥栖の守備のギャップを作ろうという動きは見せていました。しかしながら、前半に至っては、ギャップを作ろうとする動きが、鳥栖の守備の範囲内で行われていたので、多少、スペースが空くことはあっても、そこにボールが出されたときの対応が、鳥栖としては「間に合う」範囲でありました。よって、深くえぐられたり、フリーでシュートを放てる状況を迎えたりということはなく、非常に安定した戦いのまま前半を終えることができました。

また、鳥栖の守備が「間に合う」範囲の中で大宮の選手たちが動いているということは、鳥栖がボールを奪いに行く機会もそれなりにありますので、プレスをかけることによって、大宮のミスを誘発しておりました。そのミスに乗じて前半に何回かチャンスがあったのですが、ここがストライカー不在というこの試合の画竜点睛を欠いた部分でありまして、決定力を持った選手がピッチ上にいなかったのが最後まで響きました。

後半に入ってからは大宮の動きが一変します。前半の終了間際から家長と江坂のポジションを入れ替え、起点を浅い位置で作る形を模索し、それに加えて、右サイドでゲームを作るときにボールサイドに寄って中央での引込を狙っていた泉澤のポジションを、後半からは逆サイドのスペースに残したままにします。

これにより、大宮は鳥栖の守備の範囲内で行われていたパス交換を鳥栖の守備の範囲外へ展開する攻撃にシフトし、右サイドで細かくつないで鳥栖の選手を寄せたところに、大きく左サイドの泉澤に展開というひとつの攻撃のパターンが生まれます。家長からの展開が多かったのですが、センターバックから泉澤へのパスが通るようになったのも、大宮として攻撃の構築が非常に楽になりました。

鳥栖の守備のスライドも決して遅かったわけではなく、泉澤へのボールの動きに合わせて全体がしっかりとスライドすることはできていました。ただし、後半の最初の方は、その攻撃への対処方法が選手間で明確に定められておらず、サイドチェンジした際に藤田と泉澤が直接マッチアップで対峙する場面を作られてしまい、迂闊に飛び込むこともできないままずるずると下げられて、深い所からクロスを上げられるシーンが続きました。

その動きから与えてしまったコーナーキックで失点してしまいましたが、鳥栖の方も修正をしてきまして、泉澤がサイドにいる時に、フォワードが中盤に下がり、サイドハーフが最終ラインに下がることにより、泉澤が使えるスペースをつぶす対応を行っていました。大宮の攻撃がサイドチェンジありきとなりつつあったので、藤田のポジションを少しワイドにずらすという選択肢もありましたが、鳥栖はセンターバックとサイドバックのスペースを空けるというリスクを取らず、サイドハーフを下げるという選択を行いました。この対応は、守備を考えると非常に有効でありましたが、攻撃に割く人数を減らすことにも繋がり、前半に比べると、攻撃の迫力は半減してしまいました。

試合終了間際に皮肉なシーンがありまして、藤田がフリーでボールを持っていたのですが、中央にくさびを入れてしまってボールを奪われる結果となり、守備網の中でボールを回そうとして機能しなかった大宮の前半のような攻撃を、今度は逆に鳥栖が実践してしまう形となりました。

ゴール前でくさびを受ける相手が、個人で打開できるムスやゴール前で威力を発揮する豊田ならばこのパスは有効であったかもしれませんが、この試合で起用されている選手やこの試合のトレンドで考えると、大宮の守備網の範囲外(逆サイド)で待っている吉田への展開の方がおもしろかったかなとは思います。おそらく、家長であったならば大きくサイドに展開していたでしょう。

試合終了間際にここのところ好調であるマテウスが出てきまして、鳥栖にとっては彼が一つの脅威でもあったのですが、出場した時間帯が遅かったので、彼も焦りから個人突破を試みるプレイに終始してしまい、懸念していた大宮の選手交代による更なる圧力は、清水がひとつ見せ場を作ったくらいで、失点することなくゲームセットとなりました。

この試合、大宮の攻撃に対する工夫を、鳥栖の選手たちが前線の選手も含めたポジショニングで対処するという、ちょっとした知恵比べの様相をみせたおもしろい戦いでありました。

<画像引用元:スカパーオンデマンド>

Posted by オオタニ at

13:42

│Match Impression (2016)

2016年09月23日

2016 天皇杯 サガン鳥栖 VS セレッソ大阪

浦和、広島と優勝を争う強豪相手に連敗してしまったサガン鳥栖ですが、中4日で天皇杯の試合を迎えました。多少スタメンを変えてくるかとも思っていましたが、いつも通りの布陣でセレッソ大阪との戦いに挑みました。セレッソもJ1で戦う選手たちと遜色ないメンバーがスタメンに名を連ねていましたが、サガン鳥栖のトップリーグで戦っている経験が物を言い、サガン鳥栖が久しぶりの勝利を上げることができました。

■ スタメン

ツートップの豊田とムスは次節の大宮戦が出場停止であったため、スタメンで使ってくるだろうとは思っていましたが、中盤の鎌田、福田、義希、ミヌも同様に使ってきたのは、セレッソに対する警戒感あってのことでしょう。裏を返せば、彼らの替わりを安心して任せられる選手がいないということにもなりますが。その結果、サガン鳥栖はいつもの鎌田フォーメーションによる通常スタメンで臨むことになりました。

セレッソ大阪は、前の試合から酒本、玉田などを外して天皇杯に臨みました。リーグの方で熾烈な2位争いを行っていますので、少しターンオーバーしてきた感じです。攻撃時は、ワイドの2名のポジション取りが鳥栖に合わせて高かったり低かったりしたことがありましたが、おそらくセットアップとしては、3-4-2-1で、守備時にはワイドの2名が下がってくる形でした。前半は、セレッソとしては守備に比重を置いていた模様で、長いボールを使って前で上手くキープできたならば人数を厚くして攻めるという形でして、主導権を握ろうと前に出てくるというよりは、まずは失点を抑える事を優先し、後半で勝負するという姿勢が見えました。

■ 試合雑感

私は、J1とJ2の違いの中の一つの要素としては、スピードの差(強弱のつけ方)だと考えています。展開(動き)の速さ、判断の速さ、ボールの速さ、そしてそれらのスピードの緩急のつけ方がJ1よりも下のカテゴリの試合を見た時にいつも感じる事です。

サガン鳥栖は、中盤の3人がいつも通り非常に運動量が豊富でして、最終ラインに引いてボールを受けたかと思うと、裏へのスペースを狙って飛び出すなど、セレッソのマーキングミスを誘発するのに貢献していました。中盤の選手や鎌田がポジションを上下させて動いたところに、セレッソのマーカーの受け渡しが遅れており、その空いたスペースにムスと豊田が入り込んでボールを受け、そして中央で捌くという、鳥栖ではあまり見られないような攻撃が見られたのは、非常に楽しかったです。

本来ならば、山口蛍が危険を察知してボールの出所に対して早めにつぶす役目なのでしょうが、思いのほかそこが間に合ってなかったところを見ると、サガン鳥栖メンバーのプレースピードが彼の想像より上回っていたのでしょう。ボールタッチも含め、サガン鳥栖の方がスピード(スピードコントロール)に長けていたため、終始安定した試合運びができました。

鎌田が浦和戦、広島戦に比べると中盤の位置までポジションを下げて中盤のスペースを埋めるのに貢献し、前線の3人が前残りしてトランジションで守備が手薄になってしまうという状況に陥るのを防いでいたため、中盤の3人が安心して裏のスペースに飛び出せたというのも、思い切った攻撃に繋がりました。

また、ムスがこの試合ではよく攻撃の起点となっていましたし(特に、右サイドの裏へ流れる動きはよかった)、また、セレッソに押し込まれているときにボールを奪った時の預けどころとしても機能していました。そこは、個人の力がなせる利点でありまして、チームとして預けどころがあるというのは大きな武器になるのを改めて感じました。相手がJ2であったというのも差し引いても、裏へのパスやドリブルによるチャレンジはじわじわとセレッソのラインを下げるのに効果があったと感じます。

ただ、ボールを保持して中盤にいる時は上手に味方を使うようなパスも出せますし、スペースを狙ったサイドチェンジのボールを蹴れたりも出来るのですが、惜しむらくは、ゴール近くに入った時の選択ミスがあり、得点に絡めなかったことです。ドリブル突破のチャレンジ精神は買いますし、ゴールが欲しいという気持ちもわかりますが、チームとして俯瞰した形で見るともったいないなというシーンも多々ありました。

守備に関してよかったのは、ボールを奪われたり、ミスでロストした時に、すぐに次の準備をして、高い位置で取り返す動きを、チーム全体が意識できていた事です。前半は、セレッソがトランジション時の鳥栖の寄せのスピードについていけなかったところもありまして、鳥栖が高い位置でボールを奪ってからの攻撃を見せていましたが、それだけに、PKの1点だけで終わってしまったのは、いささかもったいないところではありました。

後半に入ると、当初の予定通りだったと思いますが、セレッソが攻撃に力のある杉本、ソウザ、酒本を投入してきます。ソウザは、前線で起点となって、セレッソの押し上げにかなり寄与しており、彼へのマークが集中するので、山口蛍が比較的ボールをさばきやすいポジションを取ることにも貢献しておりました。ただ、動きの中でリカルドサントスと重複するところがあったのは気になったところで、ボールをもらいたがる人間が多く、もっともっと裏へのスペースに飛び出すプレイヤーがいたら得点につながっていたのかもしれません。

また、目についたのは酒本の動きで、前半はなかなかサイドからのクロスが上がらなかったのですが、後半になると、山口蛍が左右に展開する攻撃ができるようになり、上手くサイドに抜け出した酒本がいい状態でボールを受ける形が前半よりもできておりました。

その酒本のクロスボール自体も脅威でありましたが、クロスのセカンドボールをセレッソが拾える回数が増えてきまして、リトリートしている鳥栖の動きを見逃さずに、ミドルレンジからのシュートを放つ回数がかなり増えました(杉本のポストに当たったシュートは完全にやられたと思いました。)

ただ、鳥栖もしっかりと「守るモード」にスイッチを切り替えておりまして、中盤、最終ラインがリトリートして、必死に跳ね返しておりました。抑え込まれる時間帯であっても、早坂、富山の守備への貢献に加えて、ミヌなどのカウンター時の飛び出しもセレッソの攻撃を一度リセットさせることができておりました。チーム全体が守るだけでなくカウンター攻撃と言う意識を忘れておらず、2点目は、義希がフォワードを追い越して起点となって、富山がフリーになる状態を作り出しました。

後半はやや苦労したものの、しっかりと勝利を手に入れたのは、連敗中のチームにまた自信を蘇らせることに繋がるでしょう。中盤の3人の疲労の蓄積が気になるところですが、シーズンも残りあとわずかであり、暑さも和らいでくることですし、何とか運動量を保ったまま、残りの試合を戦って欲しいと思います。

■ スタメン

ツートップの豊田とムスは次節の大宮戦が出場停止であったため、スタメンで使ってくるだろうとは思っていましたが、中盤の鎌田、福田、義希、ミヌも同様に使ってきたのは、セレッソに対する警戒感あってのことでしょう。裏を返せば、彼らの替わりを安心して任せられる選手がいないということにもなりますが。その結果、サガン鳥栖はいつもの鎌田フォーメーションによる通常スタメンで臨むことになりました。

セレッソ大阪は、前の試合から酒本、玉田などを外して天皇杯に臨みました。リーグの方で熾烈な2位争いを行っていますので、少しターンオーバーしてきた感じです。攻撃時は、ワイドの2名のポジション取りが鳥栖に合わせて高かったり低かったりしたことがありましたが、おそらくセットアップとしては、3-4-2-1で、守備時にはワイドの2名が下がってくる形でした。前半は、セレッソとしては守備に比重を置いていた模様で、長いボールを使って前で上手くキープできたならば人数を厚くして攻めるという形でして、主導権を握ろうと前に出てくるというよりは、まずは失点を抑える事を優先し、後半で勝負するという姿勢が見えました。

■ 試合雑感

私は、J1とJ2の違いの中の一つの要素としては、スピードの差(強弱のつけ方)だと考えています。展開(動き)の速さ、判断の速さ、ボールの速さ、そしてそれらのスピードの緩急のつけ方がJ1よりも下のカテゴリの試合を見た時にいつも感じる事です。

サガン鳥栖は、中盤の3人がいつも通り非常に運動量が豊富でして、最終ラインに引いてボールを受けたかと思うと、裏へのスペースを狙って飛び出すなど、セレッソのマーキングミスを誘発するのに貢献していました。中盤の選手や鎌田がポジションを上下させて動いたところに、セレッソのマーカーの受け渡しが遅れており、その空いたスペースにムスと豊田が入り込んでボールを受け、そして中央で捌くという、鳥栖ではあまり見られないような攻撃が見られたのは、非常に楽しかったです。

本来ならば、山口蛍が危険を察知してボールの出所に対して早めにつぶす役目なのでしょうが、思いのほかそこが間に合ってなかったところを見ると、サガン鳥栖メンバーのプレースピードが彼の想像より上回っていたのでしょう。ボールタッチも含め、サガン鳥栖の方がスピード(スピードコントロール)に長けていたため、終始安定した試合運びができました。

鎌田が浦和戦、広島戦に比べると中盤の位置までポジションを下げて中盤のスペースを埋めるのに貢献し、前線の3人が前残りしてトランジションで守備が手薄になってしまうという状況に陥るのを防いでいたため、中盤の3人が安心して裏のスペースに飛び出せたというのも、思い切った攻撃に繋がりました。

また、ムスがこの試合ではよく攻撃の起点となっていましたし(特に、右サイドの裏へ流れる動きはよかった)、また、セレッソに押し込まれているときにボールを奪った時の預けどころとしても機能していました。そこは、個人の力がなせる利点でありまして、チームとして預けどころがあるというのは大きな武器になるのを改めて感じました。相手がJ2であったというのも差し引いても、裏へのパスやドリブルによるチャレンジはじわじわとセレッソのラインを下げるのに効果があったと感じます。

ただ、ボールを保持して中盤にいる時は上手に味方を使うようなパスも出せますし、スペースを狙ったサイドチェンジのボールを蹴れたりも出来るのですが、惜しむらくは、ゴール近くに入った時の選択ミスがあり、得点に絡めなかったことです。ドリブル突破のチャレンジ精神は買いますし、ゴールが欲しいという気持ちもわかりますが、チームとして俯瞰した形で見るともったいないなというシーンも多々ありました。

守備に関してよかったのは、ボールを奪われたり、ミスでロストした時に、すぐに次の準備をして、高い位置で取り返す動きを、チーム全体が意識できていた事です。前半は、セレッソがトランジション時の鳥栖の寄せのスピードについていけなかったところもありまして、鳥栖が高い位置でボールを奪ってからの攻撃を見せていましたが、それだけに、PKの1点だけで終わってしまったのは、いささかもったいないところではありました。

後半に入ると、当初の予定通りだったと思いますが、セレッソが攻撃に力のある杉本、ソウザ、酒本を投入してきます。ソウザは、前線で起点となって、セレッソの押し上げにかなり寄与しており、彼へのマークが集中するので、山口蛍が比較的ボールをさばきやすいポジションを取ることにも貢献しておりました。ただ、動きの中でリカルドサントスと重複するところがあったのは気になったところで、ボールをもらいたがる人間が多く、もっともっと裏へのスペースに飛び出すプレイヤーがいたら得点につながっていたのかもしれません。

また、目についたのは酒本の動きで、前半はなかなかサイドからのクロスが上がらなかったのですが、後半になると、山口蛍が左右に展開する攻撃ができるようになり、上手くサイドに抜け出した酒本がいい状態でボールを受ける形が前半よりもできておりました。

その酒本のクロスボール自体も脅威でありましたが、クロスのセカンドボールをセレッソが拾える回数が増えてきまして、リトリートしている鳥栖の動きを見逃さずに、ミドルレンジからのシュートを放つ回数がかなり増えました(杉本のポストに当たったシュートは完全にやられたと思いました。)

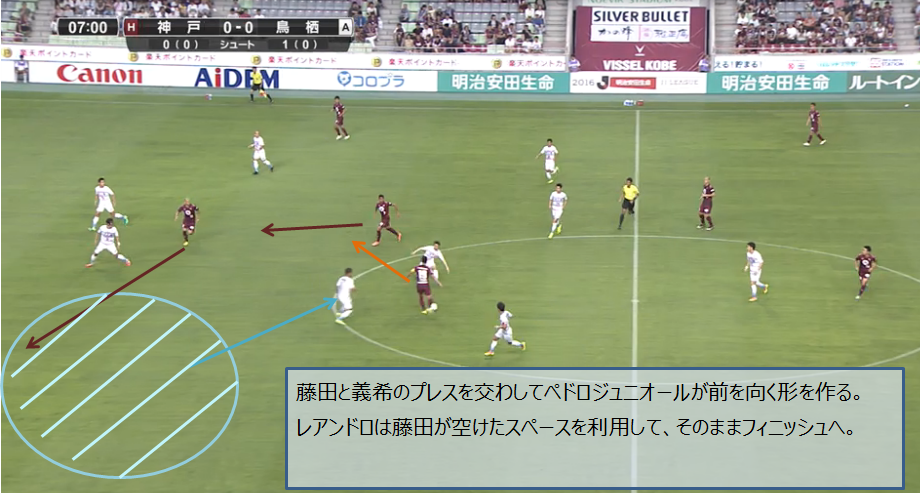

ただ、鳥栖もしっかりと「守るモード」にスイッチを切り替えておりまして、中盤、最終ラインがリトリートして、必死に跳ね返しておりました。抑え込まれる時間帯であっても、早坂、富山の守備への貢献に加えて、ミヌなどのカウンター時の飛び出しもセレッソの攻撃を一度リセットさせることができておりました。チーム全体が守るだけでなくカウンター攻撃と言う意識を忘れておらず、2点目は、義希がフォワードを追い越して起点となって、富山がフリーになる状態を作り出しました。

後半はやや苦労したものの、しっかりと勝利を手に入れたのは、連敗中のチームにまた自信を蘇らせることに繋がるでしょう。中盤の3人の疲労の蓄積が気になるところですが、シーズンも残りあとわずかであり、暑さも和らいでくることですし、何とか運動量を保ったまま、残りの試合を戦って欲しいと思います。

Posted by オオタニ at

18:32

│Match Impression (2016)

2016年09月21日

2016 2ND 12節:サガン鳥栖 VS サンフレッチェ広島

前節、浦和レッズに敗れたものの、選手・サポーター共にセカンドステージ優勝という目標を下方修正する気はさらさらなく、ホームでの広島撃破を選手もサポーターも信じて戦いに臨んだのですが、3失点を喫するという想像しなかった状況となってしまい、それでも絶体絶命のところから気迫の2ゴールで追いつきかけたのですが、あと一歩届かず、無念の連敗となってしまいました。

■ 試合の流れ

鳥栖は前節と同じスタメン。ムスがスタメンに入ってからは守備時におけるセットアップが4-3-1-2であったり、4-3-3であったりする流動的な守備体系ですが、早坂スタメンの時よりも機能性が向上しているとは言い難い状況です。

広島は、攻撃時には3-6-1でウタカをトップに、茶島と柴崎がセカンドトップ(シャドーストライカー)に入り、ワイドにミキッチと柏、ゲームは青山と丸谷が作ります。守備時には、両サイドを下げて5-4-1の構え。両ウイングは、鳥栖のサイドバックが侵入してきた際に積極的にマークにつく形を取り、中盤は、セカンドトップ・ボランチの4人でしっかりと固めていました。

しっかりとリトリートして構える広島に対して、鳥栖の攻撃は思いのほか機能していたように感じました。それは、繰り返し行われていた、下図の攻撃パターンに表れています。

最終ラインでボールを保持し、センターハーフのミヌと福田はボールを受けに下がらずに、中央で広島のマークを引き付けています。鳥栖は最終ラインでボールを回しながら、逆サイドに展開して鳥栖のサイドバック(藤田、吉田)と広島のウイングバック(ミキッチ・柏)が対峙する状況を作り出します。

ミキッチ・柏は、藤田・吉田を前進させまいとマークに入りますが、その裏のスペースにしっかりとミヌや福田が入って、サイドバックからのワンタッチでボールを受けることが出来ていました。

ミヌや福田がそのスペースに入れない時は、鎌田やムスがそのスペースを狙っており、ウイングバックが空けたスペースを狙うという形が鳥栖の選手たちの共通意識の下で行われていました。

豊田が、あまりサイドのスペースに流れてこなかったことを考えると、豊田はやはりゴールゲッターであるというチームの方針があってこそのことでしょう。ただ、それにしては、この試合の豊田のシュートが遠い位置からのミドルシュートしか印象がないのは、やや残念な感じです。

このようにサイドのエリア深くまでボールを運ぶのは組織としての崩しであり、この試合ではうまく機能していたところなのですが、最後のゴール前へのラストパスやシュートに関しては、個人の力によるところが大きくなります。

広島は、もちろん深く入ってきた相手を自由にさせませんから、そのスペースまでボールを運ばれたとしても、中央はしっかりとセンターバックが構えていますし、ボランチが下りてきて(もしくはセンターバックがカバーリングに入って)サイドでボールを持った鳥栖の選手には自由を与えないカバーリングも行います。そこで、どれだけのクロスを上げることができるか、どれだけのシュートを放てるかというところが、ゴールに繋がるか否かというポイントです。

鎌田がゴール前にドリブルで入ってきたり、ムスが早いクロスをニアに送ったり、福田やミヌが切り返してクロスを上げたりしていますが、カットされたり、ブロックされたりして、惜しくもゴールに繋がらなかったのは、広島の個々の能力の強いところでありました。

後半、鳥栖がウイングバックの裏のスペースを利用する機会が減少したのは、ハーフタイムにミキッチと柏の裏のスペースにボールが入った際の対処の指示(もしくは選手間の議論)があったのではないかと想定します。前半に使えていたスペースに対して、広島のセンターバックが早めにカバーリングに来ていましたし、流れによっては、青山や丸谷がいち早く察知してスペースをつぶしにかかって来ていました。

3点差がついたことによって、広島もやや引き気味になったところに、鳥栖がフレッシュな早坂、富山を入れて前線の動きを活発化させ、高い位置からの追い込みに伴って、最終ラインの谷口、ミンヒョクも高い位置にポジショニング取ることによって、セカンドボールも拾えるようになり、この押せ押せムードの中で、セットプレイやミンヒョク&ミヌのビッグプレイ(ミンヒョクの縦パスとミヌの囲まれていながらのシュート)によって2点返しますが、惜しくも反撃はここまででした。

1点差に追いついた後に、この勢いに乗じて同点まで行きたかったのですが、広島も押し返して連続でコーナーキックを与えてしまった時間帯があり、個人的には、ここで勢いがやや消失したのが痛かったかなと思います。

■ 豊田、鎌田、ムス、3人の関係

守備に関しては、早坂が入っている時に比べると、明らかに機能不全に陥っている状態です。前線に3人が並んでいる状態で、簡単に前線(第1列)が突破されてしまうのは、中盤、最終ラインに相応の負荷をかけることになります。特に、相手が中盤を厚くしてくるチームであれば、中盤の数的不利によってそのまま決定的なピンチを招く羽目になります。

鳥栖のプレスが機能して、中盤がボールをカットできるのも、前線が相手の動きに制約をかけるプレスをかけるからこそです。

ところが、この試合は、相手のどういったプレイを阻害したいのか(左(右)への展開を阻害したい、ボランチへのパスを阻害したい、前線へのロングボールを阻害したい・・・)、そして、そのために誰がどのスペースを埋める(どの選手につく)のか、そういったところの意思疎通が取れていないのを感じました。

無論、彼らが単純にさぼっているわけではなく、中盤の選手が不在の時は、自分たちが中盤に下がってカバーリングするなど、3人共に献身的な動きを見せることもあります。ただ、せっかくの動きが3人バラバラな意思の下で対応してしまうと、無駄なものに終わってしまうという事です。

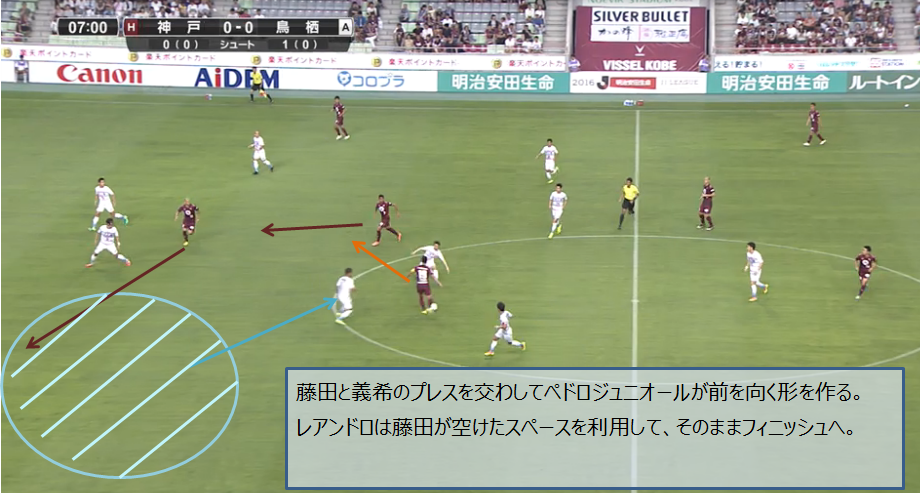

流れの中のひとつの場面というのもありますが、図でもありますように、2人がセンターバックへのパスコースを阻害していますが、どちらのサイドを殺したいのか、そして、肝心なボール保持者に対してのアプローチは誰が行うのか、中央へのパスはどの程度ケアするのか、そして、大事な大事なドリブルで抜かれない意識、そのあたりの守備をもっとできるようになれば、ピンチの数は減ってくるはずです。

攻撃面に関しては、ムスが思いのほかゲームメイクのポテンシャルを見せています。彼は、ボールキープして起点となり、味方を使ったスルーパスをだし、また、ドリブル突破も仕掛けられますし、ゴール前での鋭い飛び出し(シュート)も見せてくれます。私は、彼の動きに対してすごく期待感がありまして、特に、前線でボールキープしてあのような相手の間隙を縫うようなパスが出せる選手は、鳥栖の外国人としてビスコンティ以来久しぶりに見たかもしれません。

ただし、それも、周りのメンバーとの意思の疎通があってからこそ生きる物であり、高さとシュート力のある豊田、キープ力と創造性のある鎌田をどのように生かすのか、また、ムス自身が彼らによってどう生かさせるのかというところで考えると、まだまだチームにフィットしきれていないのを感じます。

豊田、鎌田、ムス、3人とも非常に高い個人能力を保有しており、ベンチメンバーも含めて、鳥栖史上でも類を見ないほどの選手たちが前線にそろっています。3人の関係性(役割分担)に関して、日々のトレーニングの中で互いにコミュニケーションを取り、相互理解した上で攻撃を組み立てることができれば、ムスが加入したことによって、サガン鳥栖をもう一段上のレベルまで引き上げてくれると信じていますし、そのようになるために、攻撃の準備と守備への貢献のバランスに関してマッシモさんがうまく手綱を引いてくれることを期待しています。

■ 審判との関係について

この試合は、非常にメンタルコンディションが上下する状況でありまして、試合の展開もさることながら、開始当初から、主審や副審の判定に対する不信感が選手、スタッフ及びスタジアム全体に生じたことは確かです。ただ、至る所で検証されていますが、疑惑のシーンとされていた部分に関しては、判定通りであったかと思います。いずれにしても、審判技術向上のために、意見書を提出し、リーグの中で検証してもらうというのは、チームとしてとるべき対応でしょう。

ところで、試合中に監督や選手が審判に対して抗議することによるメリットは何が考えられるでしょうか。原則として判定は覆りませんし、度が過ぎると意義や遅延によってイエローカードの対象となりますし、抗議が認められないことによってフラストレーションがたまってメンタル面でも悪影響がでます。

判定の理由を問うたりするのは、審判とのコミュニケーション(ある意味審判のコントロール・釘さし)という意味でも必要かもしれませんが、必要以上にヒートアップして審判に敵意を持って接するのは得策ではありません。選手の鼓舞の為というのもやや詭弁に聞こえます。

主審は必ずしも百戦錬磨の担当割り当てが行われるわけではありません。今回のように、若い経験のない主審が割り当てられることもあり、そして、今回のようにマネジメントがうまくいかないようなケースが当然のごとくあり得ます。もちろん、納得の行かないジャッジに激高することもあるでしょう。ただ、そういう状況下において、如何にしてセルフコントロールして普段のポテンシャル通りの実力を発揮できる状況に自分たちの身を置くことが出来るかというのは、勝利へ向けて、技術、体力と共に必須条件であるようにも思われます。

本来ならば3点取られて失墜してしまう所でしょうが、最後まであきらめない気持ちで2点を取り返しました。それだけに、次節に指揮官、エース、期待の助っ人の3人がそろって試合に出場できない状況になってしまったのは、残念でなりません。

<画像引用元:スカパーオンデマンド>

■ 試合の流れ

鳥栖は前節と同じスタメン。ムスがスタメンに入ってからは守備時におけるセットアップが4-3-1-2であったり、4-3-3であったりする流動的な守備体系ですが、早坂スタメンの時よりも機能性が向上しているとは言い難い状況です。

広島は、攻撃時には3-6-1でウタカをトップに、茶島と柴崎がセカンドトップ(シャドーストライカー)に入り、ワイドにミキッチと柏、ゲームは青山と丸谷が作ります。守備時には、両サイドを下げて5-4-1の構え。両ウイングは、鳥栖のサイドバックが侵入してきた際に積極的にマークにつく形を取り、中盤は、セカンドトップ・ボランチの4人でしっかりと固めていました。

しっかりとリトリートして構える広島に対して、鳥栖の攻撃は思いのほか機能していたように感じました。それは、繰り返し行われていた、下図の攻撃パターンに表れています。

最終ラインでボールを保持し、センターハーフのミヌと福田はボールを受けに下がらずに、中央で広島のマークを引き付けています。鳥栖は最終ラインでボールを回しながら、逆サイドに展開して鳥栖のサイドバック(藤田、吉田)と広島のウイングバック(ミキッチ・柏)が対峙する状況を作り出します。

ミキッチ・柏は、藤田・吉田を前進させまいとマークに入りますが、その裏のスペースにしっかりとミヌや福田が入って、サイドバックからのワンタッチでボールを受けることが出来ていました。

ミヌや福田がそのスペースに入れない時は、鎌田やムスがそのスペースを狙っており、ウイングバックが空けたスペースを狙うという形が鳥栖の選手たちの共通意識の下で行われていました。

豊田が、あまりサイドのスペースに流れてこなかったことを考えると、豊田はやはりゴールゲッターであるというチームの方針があってこそのことでしょう。ただ、それにしては、この試合の豊田のシュートが遠い位置からのミドルシュートしか印象がないのは、やや残念な感じです。

このようにサイドのエリア深くまでボールを運ぶのは組織としての崩しであり、この試合ではうまく機能していたところなのですが、最後のゴール前へのラストパスやシュートに関しては、個人の力によるところが大きくなります。

広島は、もちろん深く入ってきた相手を自由にさせませんから、そのスペースまでボールを運ばれたとしても、中央はしっかりとセンターバックが構えていますし、ボランチが下りてきて(もしくはセンターバックがカバーリングに入って)サイドでボールを持った鳥栖の選手には自由を与えないカバーリングも行います。そこで、どれだけのクロスを上げることができるか、どれだけのシュートを放てるかというところが、ゴールに繋がるか否かというポイントです。

鎌田がゴール前にドリブルで入ってきたり、ムスが早いクロスをニアに送ったり、福田やミヌが切り返してクロスを上げたりしていますが、カットされたり、ブロックされたりして、惜しくもゴールに繋がらなかったのは、広島の個々の能力の強いところでありました。

後半、鳥栖がウイングバックの裏のスペースを利用する機会が減少したのは、ハーフタイムにミキッチと柏の裏のスペースにボールが入った際の対処の指示(もしくは選手間の議論)があったのではないかと想定します。前半に使えていたスペースに対して、広島のセンターバックが早めにカバーリングに来ていましたし、流れによっては、青山や丸谷がいち早く察知してスペースをつぶしにかかって来ていました。

3点差がついたことによって、広島もやや引き気味になったところに、鳥栖がフレッシュな早坂、富山を入れて前線の動きを活発化させ、高い位置からの追い込みに伴って、最終ラインの谷口、ミンヒョクも高い位置にポジショニング取ることによって、セカンドボールも拾えるようになり、この押せ押せムードの中で、セットプレイやミンヒョク&ミヌのビッグプレイ(ミンヒョクの縦パスとミヌの囲まれていながらのシュート)によって2点返しますが、惜しくも反撃はここまででした。

1点差に追いついた後に、この勢いに乗じて同点まで行きたかったのですが、広島も押し返して連続でコーナーキックを与えてしまった時間帯があり、個人的には、ここで勢いがやや消失したのが痛かったかなと思います。

■ 豊田、鎌田、ムス、3人の関係

守備に関しては、早坂が入っている時に比べると、明らかに機能不全に陥っている状態です。前線に3人が並んでいる状態で、簡単に前線(第1列)が突破されてしまうのは、中盤、最終ラインに相応の負荷をかけることになります。特に、相手が中盤を厚くしてくるチームであれば、中盤の数的不利によってそのまま決定的なピンチを招く羽目になります。

鳥栖のプレスが機能して、中盤がボールをカットできるのも、前線が相手の動きに制約をかけるプレスをかけるからこそです。

ところが、この試合は、相手のどういったプレイを阻害したいのか(左(右)への展開を阻害したい、ボランチへのパスを阻害したい、前線へのロングボールを阻害したい・・・)、そして、そのために誰がどのスペースを埋める(どの選手につく)のか、そういったところの意思疎通が取れていないのを感じました。

無論、彼らが単純にさぼっているわけではなく、中盤の選手が不在の時は、自分たちが中盤に下がってカバーリングするなど、3人共に献身的な動きを見せることもあります。ただ、せっかくの動きが3人バラバラな意思の下で対応してしまうと、無駄なものに終わってしまうという事です。

流れの中のひとつの場面というのもありますが、図でもありますように、2人がセンターバックへのパスコースを阻害していますが、どちらのサイドを殺したいのか、そして、肝心なボール保持者に対してのアプローチは誰が行うのか、中央へのパスはどの程度ケアするのか、そして、大事な大事なドリブルで抜かれない意識、そのあたりの守備をもっとできるようになれば、ピンチの数は減ってくるはずです。

攻撃面に関しては、ムスが思いのほかゲームメイクのポテンシャルを見せています。彼は、ボールキープして起点となり、味方を使ったスルーパスをだし、また、ドリブル突破も仕掛けられますし、ゴール前での鋭い飛び出し(シュート)も見せてくれます。私は、彼の動きに対してすごく期待感がありまして、特に、前線でボールキープしてあのような相手の間隙を縫うようなパスが出せる選手は、鳥栖の外国人としてビスコンティ以来久しぶりに見たかもしれません。

ただし、それも、周りのメンバーとの意思の疎通があってからこそ生きる物であり、高さとシュート力のある豊田、キープ力と創造性のある鎌田をどのように生かすのか、また、ムス自身が彼らによってどう生かさせるのかというところで考えると、まだまだチームにフィットしきれていないのを感じます。

豊田、鎌田、ムス、3人とも非常に高い個人能力を保有しており、ベンチメンバーも含めて、鳥栖史上でも類を見ないほどの選手たちが前線にそろっています。3人の関係性(役割分担)に関して、日々のトレーニングの中で互いにコミュニケーションを取り、相互理解した上で攻撃を組み立てることができれば、ムスが加入したことによって、サガン鳥栖をもう一段上のレベルまで引き上げてくれると信じていますし、そのようになるために、攻撃の準備と守備への貢献のバランスに関してマッシモさんがうまく手綱を引いてくれることを期待しています。

■ 審判との関係について

この試合は、非常にメンタルコンディションが上下する状況でありまして、試合の展開もさることながら、開始当初から、主審や副審の判定に対する不信感が選手、スタッフ及びスタジアム全体に生じたことは確かです。ただ、至る所で検証されていますが、疑惑のシーンとされていた部分に関しては、判定通りであったかと思います。いずれにしても、審判技術向上のために、意見書を提出し、リーグの中で検証してもらうというのは、チームとしてとるべき対応でしょう。

ところで、試合中に監督や選手が審判に対して抗議することによるメリットは何が考えられるでしょうか。原則として判定は覆りませんし、度が過ぎると意義や遅延によってイエローカードの対象となりますし、抗議が認められないことによってフラストレーションがたまってメンタル面でも悪影響がでます。

判定の理由を問うたりするのは、審判とのコミュニケーション(ある意味審判のコントロール・釘さし)という意味でも必要かもしれませんが、必要以上にヒートアップして審判に敵意を持って接するのは得策ではありません。選手の鼓舞の為というのもやや詭弁に聞こえます。

主審は必ずしも百戦錬磨の担当割り当てが行われるわけではありません。今回のように、若い経験のない主審が割り当てられることもあり、そして、今回のようにマネジメントがうまくいかないようなケースが当然のごとくあり得ます。もちろん、納得の行かないジャッジに激高することもあるでしょう。ただ、そういう状況下において、如何にしてセルフコントロールして普段のポテンシャル通りの実力を発揮できる状況に自分たちの身を置くことが出来るかというのは、勝利へ向けて、技術、体力と共に必須条件であるようにも思われます。

本来ならば3点取られて失墜してしまう所でしょうが、最後まであきらめない気持ちで2点を取り返しました。それだけに、次節に指揮官、エース、期待の助っ人の3人がそろって試合に出場できない状況になってしまったのは、残念でなりません。

<画像引用元:スカパーオンデマンド>

Posted by オオタニ at

19:22

│Match Impression (2016)

2016年09月14日

2016 2ND 11節:浦和レッズ VS サガン鳥栖

気が付けばセカンドステージも11節を迎え、優勝争いや残留争いの行方が気になる頃になりました。サガン鳥栖は2ステージ制という恩恵を受けてセカンドステージの優勝という文字が見え隠れし出した状況だったのですが、浦和レッズという高いハードルを越えることができずに残念ながら一歩後退となってしまいました。

■ 試合の流れ

序盤は、どちらがペースを握るということもなく、前線からのチェックで奪いたいところでボールを奪うような場面(特に西川からのフィードをカットできるような鋭い出足)もありましたし、ボールを保持してゴールを伺う機会もありましたし、持ち前のハードワークを前面に押し出して、一進一退と言っても過言ではない戦いを見せていました。

しかしながら、主導権を握って戦えていたかと言うと、そこまでには至らなかったのも事実でありまして、鳥栖が完全に主導権を握ることができなかったポイントは2つあると考えます。

1つは、浦和のトランジション(攻守の切り替え)です。トランジションのスピードが下位チームとは比べ物にならない程早く、鳥栖がボールを奪って攻撃を仕掛けようとしても浦和のフォアチェックや素早いリトリートによって、ボールを前方に展開できず気がつけば遅攻フェーズに入っていました。

本来は高い位置でボールを奪って素早い攻撃を見せたいところでしたが、ボールを奪ってからのスピードアップができず、気が付けばボールを持たされる展開になり、効果的なパスをだせないまま相手にボールを奪われてしまうことが何度となく発生しておりました。

もう1つは、豊田がロングボールに対して絶対的優位に立てなかったという点です。いつもは鳥栖側に分があるはずのロングボールに対して、浦和の屈強なセンターバックである、那須、槇野が立ちはだかり、豊田の独壇場となりませんでした。

長いボールに対するセカンドボールを拾って二次攻撃に繋げるどころか、逆に前半30分のシーンのように長いボールを跳ね返されて逆に浦和のカウンターの起点になるような事態も発生し、全体を押し上げるきっかけづくりとならず、ロングボールを効果的に利用する機会がいつも程はありませんでした。

前半終了間際の失点シーンに関しては後述しますが、後半は、2点差がついてしまったので、リスクを冒してまで得点を奪いにいかなくてもよい浦和と、リスクを冒してでも得点を取りにいかなければならなくなってしまった鳥栖との戦いという形になり、前がかりになった鳥栖のスペースを狙った浦和が幾度となくチャンスを作っていましたが、林の好プレーによってなんとか失点を免れました。

最後の谷口のヘッドが決まっていれば、負けながらも多少は報われる試合だっただけに、ちょっと惜しかったかなという気持ちはありますが、浦和のミスがほとんどなかった事を考えると、完敗と言ってもいいような試合でした。

■ 失点に至るまでの経緯

現地で試合を見ていないので、画面から入ってくる情報だけが頼りなのですが、時間帯による約束事なのか、相手(特に、関根、宇賀神)の動きに対するリアクションとしての約束事なのか、この試合の中で鳥栖がいつもとは異なる守備組織で構える何かしらのトリガーがあったことは確かです。

いつものようにフルタイムで前線からのプレッシャーに行くのではなくてセンターハーフを最終ラインに下げることが多く、2人のセンターハーフを最終ラインに下げて時折6バックのような形で最終ラインのスペースを消す守り方にシフトすることもありました。

最終ラインに人をそろえるということは、中盤の選手がいたスペースを空けるということであり、では、そのスペースを守るためにどうするかという解決策が必要となります。

序盤の内は、浦和の阿部・柏木のゲームメイクに対して、前線2人と中盤2人(豊田、ムス、鎌田、ミヌ)が、パスコース、ドリブルコースへの対処を行い、スペースを埋める動き、相手の突進を阻止する動きをいつも以上にハードに対応していました。

特にキムミヌと鎌田は上下の動きによって浦和の最終ラインにプレッシャーをかけたり、引いてスペースを守ったりと非常に多くの事を求められていました。(ちなみに、鎌田は(途中交代ではありますが)1分あたりで換算するとキムミヌよりも福田よりも走っています。)

浦和に深く押し込まれた場合は、豊田が1列下がって中盤のスペースを埋める役割を果たしていましたし、この頃は、鳥栖が最終ラインに人数をかけても、それを前線と中盤の選手がカバーリングできていて、浦和の選手が動くスペースをある程度抑制することができていました。

ただ、動きに少し陰りが見え始めたのが、前半35分頃です。序盤の内は、ボールの動き、人の動きについていく体力と気力があります。しかしながら、試合も進み体力が消耗してくると、メンタル面、フィジカル面、双方の疲れで足が動かなくなり、少しずつ地力の違いによるプレッシャーが鳥栖イレブンにのしかかってきます。そして、その一瞬の隙を逃さないのが、阿部であり、柏木でした。

この時間帯を迎え、阿部、柏木が鳥栖の前線のチェックを難なくはがすようになってきました。いつもだったら、前線がはがされても、鳥栖の中盤が二の矢と言わんばかりに襲い掛かってくるのですが、関根、宇賀神へのスペースを与えないために、義希、福田が最終ラインに近い所で構えているため、前線と最終ラインとの間に大きなスペースを生み出し、二の矢となるプレッシャーをかけることができませんでした。

また、柏木の位置取りが、この時間帯は最終ラインまで下がってきたことも、鳥栖の前線の付き方に迷いが生まれました。抑えるべきところがゲームメイクする阿部や柏木なのか、それとも彼らからパスが渡るであろう森脇、槇野、那須なのか、柏木のポジショニングのわずかな変化なのですが、鳥栖の選手間のポジショニングの微妙なズレ(明確な意思疎通が行えていない)のを感じました。柏木や阿部のドリブルの仕掛けに対して、豊田とムスの2人はパスの出先を気にしていた状態であり、それに対して急遽プレスに行くという選択をしませんでしたし、その体力も残っていないように目に映りました。

そして、とうとう、阿部、柏木がドリブルで持ち出してからストレスフリーの状態でパスコースを探し、最終ラインで良いポジショニングを見せていた関根に好パスを通され、鳥栖が対処する暇もなくシュートを浴び、ゴールを奪われるという結果になってしまいました。

■ 今後に向けて

下図は、阿部から右サイドの森脇にパスを通され、中盤にプレッシャーが全くかからない状態(複数人がフリーの状態)を察知して吉田が慌ててマークに向かいますが、そのスペースを使って裏へ抜け出すズラタンへのパスを許してしまったシーンです。この間、浦和がゴール前にチャンスを作るためのパスはたったの2本です。

私は、このシーンが、試合の流れの中で、チームのコンセプトを保ちつつ、前線、中盤、最終ラインがそれぞれどういう陣形を取れば良かったのか、選手同士がコミュニケーションをとってみんなで策を練るよい材料かなと思います。

サガン鳥栖の組織構築という観点で考えると、今はまだ、完成へ向けた過渡期の段階です。相手が4-4-2(4-5-1)の場合で、ある程度オーソドックスな攻め方をしてくる場合では、自分が守るスペースと相手が攻めるエリアとが対比しやすく、選手個々の次の動きのアイデアが生まれやすい状態になってきました。

しかしながら、今回の浦和のように、強力なアンカーがゲームメイクする場合や、前線に4~5枚並べられた場合など、相手に自分たちの守備の陣形にそぐわない形を作られたり、個人能力の高い選手による攻撃を受けたりした際には、人への対応をとるのか、スペースへの対応をとるのか、プレスをかけるのか、リトリートするのか、試合の中で最適解を出すには至っていない状態です。

相手との力関係のみならず、勝っている時、同点の時、負けている時など、それぞれの状況に応じて戦い方を変えなければなりませんが、まだまだその引き出しを多数持っているわけではありません。マッシモさんが、福田のポジショニングを試合の中で様々変えて挑んでいましたが、組織およびそれに紐づく個々の判断が自然に対応できるようになるにはまだまだ時間が必要で、現在は試行錯誤の段階だと感じました。

ファーストステージでの浦和との戦いのように、勝ち点1を獲得するために、完全に引いてしまう戦いをするのもひとつの手だとは思いましたが、マッシモさんとしては、現在の鳥栖の状態で、どの程度戦うことができるのか確認したかったのでしょう。そう考えると、ファーストステージのスコアレスドローよりも、今回の0-2での敗戦の方が、得るものは多かったのではないかと思います。

得られる勝ち点は望んでいるものではありませんでしたが、この試合における経験(特に失点のシーン)は、今後のサガン鳥栖のより強固な守備システムの構築に向けて必ず活用して欲しいですね。

<画像引用元:スカパーオンデマンド>

■ 試合の流れ

序盤は、どちらがペースを握るということもなく、前線からのチェックで奪いたいところでボールを奪うような場面(特に西川からのフィードをカットできるような鋭い出足)もありましたし、ボールを保持してゴールを伺う機会もありましたし、持ち前のハードワークを前面に押し出して、一進一退と言っても過言ではない戦いを見せていました。

しかしながら、主導権を握って戦えていたかと言うと、そこまでには至らなかったのも事実でありまして、鳥栖が完全に主導権を握ることができなかったポイントは2つあると考えます。

1つは、浦和のトランジション(攻守の切り替え)です。トランジションのスピードが下位チームとは比べ物にならない程早く、鳥栖がボールを奪って攻撃を仕掛けようとしても浦和のフォアチェックや素早いリトリートによって、ボールを前方に展開できず気がつけば遅攻フェーズに入っていました。

本来は高い位置でボールを奪って素早い攻撃を見せたいところでしたが、ボールを奪ってからのスピードアップができず、気が付けばボールを持たされる展開になり、効果的なパスをだせないまま相手にボールを奪われてしまうことが何度となく発生しておりました。

もう1つは、豊田がロングボールに対して絶対的優位に立てなかったという点です。いつもは鳥栖側に分があるはずのロングボールに対して、浦和の屈強なセンターバックである、那須、槇野が立ちはだかり、豊田の独壇場となりませんでした。

長いボールに対するセカンドボールを拾って二次攻撃に繋げるどころか、逆に前半30分のシーンのように長いボールを跳ね返されて逆に浦和のカウンターの起点になるような事態も発生し、全体を押し上げるきっかけづくりとならず、ロングボールを効果的に利用する機会がいつも程はありませんでした。

前半終了間際の失点シーンに関しては後述しますが、後半は、2点差がついてしまったので、リスクを冒してまで得点を奪いにいかなくてもよい浦和と、リスクを冒してでも得点を取りにいかなければならなくなってしまった鳥栖との戦いという形になり、前がかりになった鳥栖のスペースを狙った浦和が幾度となくチャンスを作っていましたが、林の好プレーによってなんとか失点を免れました。

最後の谷口のヘッドが決まっていれば、負けながらも多少は報われる試合だっただけに、ちょっと惜しかったかなという気持ちはありますが、浦和のミスがほとんどなかった事を考えると、完敗と言ってもいいような試合でした。

■ 失点に至るまでの経緯

現地で試合を見ていないので、画面から入ってくる情報だけが頼りなのですが、時間帯による約束事なのか、相手(特に、関根、宇賀神)の動きに対するリアクションとしての約束事なのか、この試合の中で鳥栖がいつもとは異なる守備組織で構える何かしらのトリガーがあったことは確かです。

いつものようにフルタイムで前線からのプレッシャーに行くのではなくてセンターハーフを最終ラインに下げることが多く、2人のセンターハーフを最終ラインに下げて時折6バックのような形で最終ラインのスペースを消す守り方にシフトすることもありました。

最終ラインに人をそろえるということは、中盤の選手がいたスペースを空けるということであり、では、そのスペースを守るためにどうするかという解決策が必要となります。

序盤の内は、浦和の阿部・柏木のゲームメイクに対して、前線2人と中盤2人(豊田、ムス、鎌田、ミヌ)が、パスコース、ドリブルコースへの対処を行い、スペースを埋める動き、相手の突進を阻止する動きをいつも以上にハードに対応していました。

特にキムミヌと鎌田は上下の動きによって浦和の最終ラインにプレッシャーをかけたり、引いてスペースを守ったりと非常に多くの事を求められていました。(ちなみに、鎌田は(途中交代ではありますが)1分あたりで換算するとキムミヌよりも福田よりも走っています。)

浦和に深く押し込まれた場合は、豊田が1列下がって中盤のスペースを埋める役割を果たしていましたし、この頃は、鳥栖が最終ラインに人数をかけても、それを前線と中盤の選手がカバーリングできていて、浦和の選手が動くスペースをある程度抑制することができていました。

ただ、動きに少し陰りが見え始めたのが、前半35分頃です。序盤の内は、ボールの動き、人の動きについていく体力と気力があります。しかしながら、試合も進み体力が消耗してくると、メンタル面、フィジカル面、双方の疲れで足が動かなくなり、少しずつ地力の違いによるプレッシャーが鳥栖イレブンにのしかかってきます。そして、その一瞬の隙を逃さないのが、阿部であり、柏木でした。

この時間帯を迎え、阿部、柏木が鳥栖の前線のチェックを難なくはがすようになってきました。いつもだったら、前線がはがされても、鳥栖の中盤が二の矢と言わんばかりに襲い掛かってくるのですが、関根、宇賀神へのスペースを与えないために、義希、福田が最終ラインに近い所で構えているため、前線と最終ラインとの間に大きなスペースを生み出し、二の矢となるプレッシャーをかけることができませんでした。

また、柏木の位置取りが、この時間帯は最終ラインまで下がってきたことも、鳥栖の前線の付き方に迷いが生まれました。抑えるべきところがゲームメイクする阿部や柏木なのか、それとも彼らからパスが渡るであろう森脇、槇野、那須なのか、柏木のポジショニングのわずかな変化なのですが、鳥栖の選手間のポジショニングの微妙なズレ(明確な意思疎通が行えていない)のを感じました。柏木や阿部のドリブルの仕掛けに対して、豊田とムスの2人はパスの出先を気にしていた状態であり、それに対して急遽プレスに行くという選択をしませんでしたし、その体力も残っていないように目に映りました。

そして、とうとう、阿部、柏木がドリブルで持ち出してからストレスフリーの状態でパスコースを探し、最終ラインで良いポジショニングを見せていた関根に好パスを通され、鳥栖が対処する暇もなくシュートを浴び、ゴールを奪われるという結果になってしまいました。

■ 今後に向けて

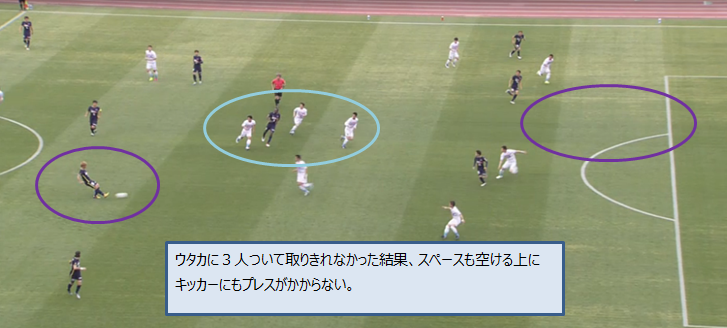

下図は、阿部から右サイドの森脇にパスを通され、中盤にプレッシャーが全くかからない状態(複数人がフリーの状態)を察知して吉田が慌ててマークに向かいますが、そのスペースを使って裏へ抜け出すズラタンへのパスを許してしまったシーンです。この間、浦和がゴール前にチャンスを作るためのパスはたったの2本です。

私は、このシーンが、試合の流れの中で、チームのコンセプトを保ちつつ、前線、中盤、最終ラインがそれぞれどういう陣形を取れば良かったのか、選手同士がコミュニケーションをとってみんなで策を練るよい材料かなと思います。

サガン鳥栖の組織構築という観点で考えると、今はまだ、完成へ向けた過渡期の段階です。相手が4-4-2(4-5-1)の場合で、ある程度オーソドックスな攻め方をしてくる場合では、自分が守るスペースと相手が攻めるエリアとが対比しやすく、選手個々の次の動きのアイデアが生まれやすい状態になってきました。

しかしながら、今回の浦和のように、強力なアンカーがゲームメイクする場合や、前線に4~5枚並べられた場合など、相手に自分たちの守備の陣形にそぐわない形を作られたり、個人能力の高い選手による攻撃を受けたりした際には、人への対応をとるのか、スペースへの対応をとるのか、プレスをかけるのか、リトリートするのか、試合の中で最適解を出すには至っていない状態です。

相手との力関係のみならず、勝っている時、同点の時、負けている時など、それぞれの状況に応じて戦い方を変えなければなりませんが、まだまだその引き出しを多数持っているわけではありません。マッシモさんが、福田のポジショニングを試合の中で様々変えて挑んでいましたが、組織およびそれに紐づく個々の判断が自然に対応できるようになるにはまだまだ時間が必要で、現在は試行錯誤の段階だと感じました。

ファーストステージでの浦和との戦いのように、勝ち点1を獲得するために、完全に引いてしまう戦いをするのもひとつの手だとは思いましたが、マッシモさんとしては、現在の鳥栖の状態で、どの程度戦うことができるのか確認したかったのでしょう。そう考えると、ファーストステージのスコアレスドローよりも、今回の0-2での敗戦の方が、得るものは多かったのではないかと思います。

得られる勝ち点は望んでいるものではありませんでしたが、この試合における経験(特に失点のシーン)は、今後のサガン鳥栖のより強固な守備システムの構築に向けて必ず活用して欲しいですね。

<画像引用元:スカパーオンデマンド>

Posted by オオタニ at

12:35

│Match Impression (2016)

2016年09月08日

2016天皇杯 アビスパ福岡 VS レノファ山口

ルヴァンカップの日程の影響により、平日に開催された天皇杯の2回戦のアビスパ福岡対レノファ山口。PK戦にまでもつれる激闘は、レノファ山口の勝利で幕を納め、レノファ山口初の3回戦進出となりました。

アビスパ福岡は、登録は4-5-1でしたが、実際は4-4-2で守備ゾーンを構築しており、前線は、中原と邦本の2名が並び、中盤と最終ラインは4人ずつのラインを組んでいました。

レノファ山口も、アビスパと同様に4-4-2のラインで守備ゾーンを構築しておりましたが、アビスパから押される時間帯になると5-4-1へと変化があり、相手の状態に応じてアンカーを最終ラインまで下げるかどうか決めていた模様です。

試合全体としては、ボールを保持していたレノファがイニシアチブを握っていたように見えますが、実際のところ、福岡は完全に構えて待ち構える状態であり、ミスから先制点を奪われはしましたが、同点、逆転とゴールを決めて、延長後半14分まで勝っていたことを考えると、ある程度アビスパが運びたいような試合の流れになっていたと思います。

レノファがボールを保持しているときは、29番の三幸もしくは、6番の望月が最終ラインのセンターバック間に入ってゲームメイクの役割をしました。(後半途中からは、6番望月から10番庄司に変わり、庄司がその役割を担っていました)

レノファ3人のビルドアップに対して、アビスパが見ているのは前線の2人ということで、ビルドアップ地域での数的有利を保てていましたし、アンカーは比較的ノープレッシャーでボールを保持することができていましたが、なかなか効果的なボールを前線に送ることができず。

アビスパのフォワードがあまり前から来てなかったので、アンカーが最終ラインまで下がらずに、つなぎをセンターバックだけにまかせるという手もあるかなと思っていましたが、延長に入るころには、ゲームメイクに下がるのではなく、通常のボランチの位置でボールを受け、そこから前へとボールを配球していまして、そちらの方が、前線との距離が近くなって裏のスペースへのパスも効果的に出来ていました。

レノファは、ツートップと11番鳥養、19番星がアビスパの最終ラインに張り付いたところからスタートして、サイドバックの裏のスペースを作り出す動きがすごくよかったです。

よく目についたのは、レノファ右サイドにいた11番の鳥養がボールを受けるために下がる動きを見せたところに、アビスパ左サイドバック阿部がくっついていきます。その阿部がくっついていったスペースに4番小池がうまく潜り込んでパスを受けることができた時は良いチャンスとなっていました。

この試合のMVPはゴールキーパーの一森という声が大きいかもしれませんが、私的には11番鳥養に関家具MVPくらいは上げたいと思います(笑)サイドバックの阿部を引き連れていく上下動や、最終ラインから裏のスペースへの飛び出し、32番中山が引いたスペースに入り込むランニングなど、前線の攻撃の活性化は間違いなく鳥養の動きから生み出されたものでした。

福岡の守備は完全に迎撃態勢で、レノファの最終ラインがボールを持っているときも、邦本、中原二人は我関せずという形で、中央に二人がパスコースだけを消すために並んでいました。レノファの6番や29番がちょっかいをかけるように、フォワード2人の間に入ってボールを受けたりもしていましたが、ほとんど食いついてこず。

アビスパは、無理に奪いに行ってスペースを空けたくないという思惑が強かったのか、とにかくスペースを埋めるための動きが優先されているようでした。どの方向に進ませたいのか、どの方向ならばNGなのかという、前線の2人が守備の主導権を握ってボールを奪い取ろうという動きはありませんでしたが、与えるスペースを最小限にして、相手がサイドから作ろうとした時にプレスをかける、それでもゴール前まで進められるとセンターバック個人の力弾き返すという守備の構図は見て取れました。

ただ、この守備の形だと、アビスパの攻撃へのトランジションは、自分たちの深い陣地でボールを奪うか、高い位置で相手にミスが発生するかに限られます。相手のミスは偶発的なものなので、深い位置でボールを奪ってから攻め上がることを考えると、ボールを奪ってから邦本と中原がサイドバックの裏のスペースに向けて動きを見せますが、遠い所からのパスになるのでなかなかつながらず。長いパスがサイドラインを割っていくシーンはアビスパ福岡サポーターの溜息を誘っていました。

その点、レノファの方はボールをサイドに追い込んでから、サイドバックやボランチから縦に入るボールを奪うという方針が見えて、何度もアビスパのパスを中盤でカットするシーンが見えました。ボールを奪う位置が高いので、その後の攻撃もよい形を作り出すことができましたが、残念ながら最後のクロスとシュートの精度に欠け、これがJ1とJ2との違いなのかなという所です。

良い形で前線までボールを運んでチャンスを作る気配を見せるものの決定的なシュートにまでは至らないレノファと、しっかりと守備ブロックを引いて奪ってからカウンターのきっかけをつくるものの、前線のフリーの選手に送るパスの精度に欠けてチャンスがチャンスにならないアビスパという戦いで、延長後半まで戦って互いに2点取ったものの、レノファがシュート10本、アビスパがシュート5本で終わってしまったというのがこの試合を表していると思います。

しかし、レノファの最後の猛攻は見事でした。体力的には厳しい状態だったでしょうが、最後までボールを奪う動きやなんとか前線に運ぼうとする動きなど、11人全員が勝利への執念を見せたことが同点ゴールに繋がりました。この試合で再三再四空けていた阿部の裏のスペースからの得点というのも、私的には乙なゴールだなと思いました。

最後に。レノファは、自陣のゴール前でも繋ごうとしていましたし、レノファサポーターもそれを理解してて 例えミスがあってピンチになろうとしても「クリアしろ!」 なんて無粋なことは言いませんでした。 レノファのサッカーをみんな理解しているんだなと思いました。自分のチームのサッカーのコンセプトを理解するということは、本当に選手の後押しに繋がるのだなと感じました。

アビスパ福岡は、登録は4-5-1でしたが、実際は4-4-2で守備ゾーンを構築しており、前線は、中原と邦本の2名が並び、中盤と最終ラインは4人ずつのラインを組んでいました。

レノファ山口も、アビスパと同様に4-4-2のラインで守備ゾーンを構築しておりましたが、アビスパから押される時間帯になると5-4-1へと変化があり、相手の状態に応じてアンカーを最終ラインまで下げるかどうか決めていた模様です。

試合全体としては、ボールを保持していたレノファがイニシアチブを握っていたように見えますが、実際のところ、福岡は完全に構えて待ち構える状態であり、ミスから先制点を奪われはしましたが、同点、逆転とゴールを決めて、延長後半14分まで勝っていたことを考えると、ある程度アビスパが運びたいような試合の流れになっていたと思います。

レノファがボールを保持しているときは、29番の三幸もしくは、6番の望月が最終ラインのセンターバック間に入ってゲームメイクの役割をしました。(後半途中からは、6番望月から10番庄司に変わり、庄司がその役割を担っていました)

レノファ3人のビルドアップに対して、アビスパが見ているのは前線の2人ということで、ビルドアップ地域での数的有利を保てていましたし、アンカーは比較的ノープレッシャーでボールを保持することができていましたが、なかなか効果的なボールを前線に送ることができず。

アビスパのフォワードがあまり前から来てなかったので、アンカーが最終ラインまで下がらずに、つなぎをセンターバックだけにまかせるという手もあるかなと思っていましたが、延長に入るころには、ゲームメイクに下がるのではなく、通常のボランチの位置でボールを受け、そこから前へとボールを配球していまして、そちらの方が、前線との距離が近くなって裏のスペースへのパスも効果的に出来ていました。

レノファは、ツートップと11番鳥養、19番星がアビスパの最終ラインに張り付いたところからスタートして、サイドバックの裏のスペースを作り出す動きがすごくよかったです。

よく目についたのは、レノファ右サイドにいた11番の鳥養がボールを受けるために下がる動きを見せたところに、アビスパ左サイドバック阿部がくっついていきます。その阿部がくっついていったスペースに4番小池がうまく潜り込んでパスを受けることができた時は良いチャンスとなっていました。

この試合のMVPはゴールキーパーの一森という声が大きいかもしれませんが、私的には11番鳥養に関家具MVPくらいは上げたいと思います(笑)サイドバックの阿部を引き連れていく上下動や、最終ラインから裏のスペースへの飛び出し、32番中山が引いたスペースに入り込むランニングなど、前線の攻撃の活性化は間違いなく鳥養の動きから生み出されたものでした。

福岡の守備は完全に迎撃態勢で、レノファの最終ラインがボールを持っているときも、邦本、中原二人は我関せずという形で、中央に二人がパスコースだけを消すために並んでいました。レノファの6番や29番がちょっかいをかけるように、フォワード2人の間に入ってボールを受けたりもしていましたが、ほとんど食いついてこず。

アビスパは、無理に奪いに行ってスペースを空けたくないという思惑が強かったのか、とにかくスペースを埋めるための動きが優先されているようでした。どの方向に進ませたいのか、どの方向ならばNGなのかという、前線の2人が守備の主導権を握ってボールを奪い取ろうという動きはありませんでしたが、与えるスペースを最小限にして、相手がサイドから作ろうとした時にプレスをかける、それでもゴール前まで進められるとセンターバック個人の力弾き返すという守備の構図は見て取れました。

ただ、この守備の形だと、アビスパの攻撃へのトランジションは、自分たちの深い陣地でボールを奪うか、高い位置で相手にミスが発生するかに限られます。相手のミスは偶発的なものなので、深い位置でボールを奪ってから攻め上がることを考えると、ボールを奪ってから邦本と中原がサイドバックの裏のスペースに向けて動きを見せますが、遠い所からのパスになるのでなかなかつながらず。長いパスがサイドラインを割っていくシーンはアビスパ福岡サポーターの溜息を誘っていました。

その点、レノファの方はボールをサイドに追い込んでから、サイドバックやボランチから縦に入るボールを奪うという方針が見えて、何度もアビスパのパスを中盤でカットするシーンが見えました。ボールを奪う位置が高いので、その後の攻撃もよい形を作り出すことができましたが、残念ながら最後のクロスとシュートの精度に欠け、これがJ1とJ2との違いなのかなという所です。

良い形で前線までボールを運んでチャンスを作る気配を見せるものの決定的なシュートにまでは至らないレノファと、しっかりと守備ブロックを引いて奪ってからカウンターのきっかけをつくるものの、前線のフリーの選手に送るパスの精度に欠けてチャンスがチャンスにならないアビスパという戦いで、延長後半まで戦って互いに2点取ったものの、レノファがシュート10本、アビスパがシュート5本で終わってしまったというのがこの試合を表していると思います。

しかし、レノファの最後の猛攻は見事でした。体力的には厳しい状態だったでしょうが、最後までボールを奪う動きやなんとか前線に運ぼうとする動きなど、11人全員が勝利への執念を見せたことが同点ゴールに繋がりました。この試合で再三再四空けていた阿部の裏のスペースからの得点というのも、私的には乙なゴールだなと思いました。

最後に。レノファは、自陣のゴール前でも繋ごうとしていましたし、レノファサポーターもそれを理解してて 例えミスがあってピンチになろうとしても「クリアしろ!」 なんて無粋なことは言いませんでした。 レノファのサッカーをみんな理解しているんだなと思いました。自分のチームのサッカーのコンセプトを理解するということは、本当に選手の後押しに繋がるのだなと感じました。

Posted by オオタニ at

18:25

│Match Impression (2016)

2016年09月05日

2016天皇杯 サガン鳥栖 VS FC琉球

台風の到来が懸念されましたが、FC琉球との天皇杯2回戦は予定通りの開催となりました。琉球のサポーターも少ない人数ながらも大きな声で声援を送っており、非常に素晴らしいサポーターのみなさんでした。台風も近づいておりましたが、無事に帰ることができたでしょうか。

サガン鳥栖は、新潟戦のスタメンから代表招集組である林、キムミンヒョクの他に、福田、豊田を先発から外して赤星、青木、早坂、池田を入れて試合に臨みました。システムは、いつもと変わらず4-3-1-2の鎌田フォーメーションです。

FC琉球は、トップにパブロを配置し、6番をアンカー気味に配置する4-1-4-1でスタートしましたが、サガン鳥栖が先に点を取り、攻めなければならない状態になると、ワイドの選手が前線に張って、4-1-2-3のようなスタイルに変更しつつ、試合終盤は、ディフェンスを外してフォワードを入れ、サイドバックを高く上げて総攻撃を仕掛けてきました。

■ 鳥栖と琉球のめまぐるしい攻守の切り替え

試合全体としては、攻守の切り替えも早くスピーディな展開…と言えば聞こえが良いのですが、サガン鳥栖にとっては、前半早めに得点を取った割には試合を落ち着かせる(いなせる)ポイントをうまく見つけられず、慌ただしく攻守の応酬をしながら90分が過ぎてしまったという印象です。

ムスの素晴らしいボレーシュートで幕を開けた試合でしたが、得点をとっても鳥栖はムスと池田のツートップとトップ下の鎌田が積極的に攻撃に関与し、1点を取ったからといって攻撃の手を緩めるようなまねはしません。

ムスは、前線のスペースを見つけてからの動き出しも早いので、ボールを(チーム全体を)前へ前へと推進するパワーがあります。ムスが良い所に動き出すので、味方も彼に使おうとしてボールを前へ、前へと運ぶ攻撃を繰り広げます。

もはや鳥栖の文化でもある前線のターゲットへのロングボールという選択もこの試合でも使用しており、今回のターゲットは池田が務めました。池田はロングボールに対して身を挺してボールをキープしようとする動きを見せてくれましたが、ロングボールの競り合いやキープは彼のストロングポイントではないので苦労している面もありました。

池田本人にとっては体を使ってキープする動きだったのでしょうが、審判にとっては手を使って相手の動きを制する動作と捉えられ、審判の所作で判断するところによると、「繰り返し競技規則に違反する」に該当してイエローカードの提示を受けました。イエローカードの提示を受けてからファールに対して慎重になってしまい、次第にロングボールに対する競り合いでの迫力を出すことができなくなってしまったのは残念でした。

対して、琉球の選手がボールを奪ったときの第一選択肢はパブロへのボールでした。ボールを奪ってから「何をしようか」という考える必要がなく、鳥栖のトランジション時のプレスをかわして、“そこにいるはず”のパブロへ配球することがファーストチョイスでした。

琉球はパブロへボールが渡ると全体を押し上げる合図であり、琉球のボール回しに意図的に間を作るのは、パブロがボールを持ってキープしている時だけで、押し上げが成功してからは、ダイレクトもしくはワンタッチでのパス回しで、サガン鳥栖のプレスが来る前にボールを離してしまうというコンセプトに見えました。

確かに、ボールを持っていると、福田、義希、早坂にすぐ囲まれてしまうので、囲まれて奪われる前に次の選手に繋いでしまえという判断は、プレスの強い鳥栖相手には有効でしたし、実際に相手をはがすアイデアをもった選手が何人も存在しました。

この戦術は、選手全体の意思が統一していないとなかなかやれることではありませんし、技術力の必要なプレイですので、つなぎの途中でのミスは多かったのですが、ひとたびつなぎに成功すると、鳥栖の中盤はおろか最終ラインまで一気に穴を開けることに成功し、華麗なパス回しに鳥栖のサポーターがため息を吐くシーンもありました。

もう一つ、琉球で印象的だったのは、サイドバックやボランチの選手が、前線にポジショニングしている中盤の選手にボールを当て、ダイレクトで落としたボールをこれまたダイレクトでサイドチェンジという攻撃です。

琉球のいい時間帯では、鳥栖の最終ラインに合わせて4人が前線に並ぶ形から、サイドの空いている選手に対して、当てて、落として、(鳥栖が寄せて取れなくて)ダイレクトでサイドチェンジという攻撃を見せ、鳥栖のプレスの連動(特定のサイドに対して横のスライドをチーム全体で実施する)を逆手に取った見事な攻撃でした。

試合も終盤に差し掛かった時にパブロとの交代で入ったレオナルドにも手を焼いていました。ボールキープに加え、前へのドリブルもスペースへの飛び出しも見せており、あの疲れ切っている時間帯で入られると対処に苦労する存在でした。

全体の流れとしては、鳥栖が奪えば、池田へのロングボールか、スペースに逃げるムスへの配球を行い、琉球が奪えば、パブロを狙ってボールを入れて、そこからダイレクト(もしくはワンタッチ)でのパス交換でゴールへ迫るという、攻撃のパターンは様々でしたが、いずれにしても、両チームに「ハーフを下して後ろに人数をかけてでもゆっくりつなぐ」「最終ラインでサイドを変えて穴を探す」というチョイスは優先度としては低かった模様です。

鳥栖も琉球も前へ、前へと行くものの、シュートに至る前の段階で、割とボールロストも多いという状態で、ボールが落ち着く間もなく右に左にという展開を生んでしまい、鳥栖としては、前半早めに2点差をつけて勝っている割には、慎重さと冷静さにかけていたかなという感じですが、スタジアム全体が、「J3相手なんだからもっと攻めろ。もっと点を取れ」という雰囲気を醸し出していたので、選手たちもそのような気持ちがあったかもしれません。

ただし、勝利はしたものの、試合終了間際の猛攻を必死で防ぐ鳥栖の選手の姿を見て、FC琉球はそんなにたやすい格下の相手ではなかったというのは観客のみなさんも感じ取れたのではないかと思います。

■ 岡田が入ったことによるリズムの変化

岡田が入ってから、チームのボール回しに変化ができました。最終ラインの選手が相手に囲まれると長いボールを蹴るという選択肢しか生まれない状態から、最終ライン近くまでひいて逃げ道を作るという選択肢をチームに与えることができていました。彼が攻撃のやり直しの時間を作ることに寄与し、最終ラインをボールロストせずにゆっくり穴を見つけるためのボールキープができました。

岡田の3点目のゴールは、ボール回しの中でゆっくり時間を作りながら、右サイドでボールを保持していた藤田から逆サイドへの三丸へとボールを回し、サイドによっていた鎌田への縦パスのあと、琉球の選手に囲まれますが、鎌田がうまく抜け出して、中盤と最終ラインの間にポジションを取っていた岡田へのパスに成功します。

この試合、琉球のゴールキーパーが鳥栖の長いボールに対して飛び出してクリアする姿を何回も見たことと思います。琉球の最終ラインが高い位置をとるので、その背後のスペースを狙われた時の対処はゴールキーパーがスイーパーのような役目を果たしていました。岡田がボールを受けた時、ゴールキーパーは、池田が背後を狙っていることはわかっているので、そのボールが出されたときには、自分が対処しなければならないという事を想定しています。

ところが、FC琉球の最終ラインは、池田と福田の裏へと抜ける動きを見て、全体が一斉にリトリートを始めてしまい、肝心のボールを持っている岡田に対するアプローチがなく、岡田に対して全体を見る余裕を与えてしまいました。岡田は、ゴールキーパーのポジショニングの状態を見逃さず、華麗なミドルシュートを叩きこむことに成功しました。

岡田が試合に入り、自分がボール回しの逃げ道になることにより、ロストしてでも前へ進んで強引に攻めきるという形から、ロストせずにボールを回して慎重に攻めるというゲームの流れを変える動きを取り、最終的にはいい形で自分がゴールを決める成果が生まれました。思わず、全盛期の藤田俊哉みたいだとつぶやいたシーンでした。

■ 琉球の攻撃への対処は

鳥栖の対処としては、やはりボールの出所を抑えたかったのですが、池田、ムスの2人が効果的にボールの出所を抑えることができたかというと、最終ラインから直接パブロへのボールを通してしまうなど、決して完全なものではありませんでした。一旦パブロに入ってしまうと、琉球全体が押し上げるので、仮にパブロのところでボールを奪えたとしてもそのまま中盤が密集状態になり、どちらに転ぶか分からないボールを多く作りだしてしまっていたのは、鳥栖の守備としてはらしくない所でした。

前半の途中で、ムス、池田に加えて鎌田も琉球の最終ラインにプレッシャーをかけるようになり、琉球の配球元となるセンターバック2人+下がった6番の選手に対して、鳥栖も同人数でプレッシャーをかけることによって、簡単にパブロへのボールが入らない時間帯がありました。

ボールを受けられないパブロは、中央でなくサイドにポジションを取るようになり、パブロをサイドに押しやることによって、琉球のポイントがゴールから遠くなってしまう時間がありましたが、(鳥栖の選手が攻める気持ちを抑えるかどうかは別問題として)このように、前線の3人が出所を抑えるディフェンスが機能していたときは、琉球が思うように攻められなかったのを感じました。

見たかったという観点だけで話すと、サイドチェンジの出所を抑えきれないならば、単純に中盤もしくは最終ラインを5枚にして、4-5-1や5-4-1にして、人の配置で対処するという手や、レオナルドに対してマンマークをつけて、4-1-4-1にしてしまっても面白かったかもしれません。(ただし、鳥栖の守備のコンセプトを崩さなければならない変更ですので、マッシモさんは選択しないでしょう。)

■ まとめ

強烈にボールキープできるメンバーを前線に据えておき、そこでタメを作って全体の攻撃の態勢を整えてから、ダイレクトのパス交換でゴールに迫る琉球の攻撃は迫力がありましたし、鳥栖の監督や選手たちも素直に勝利を喜べるようなインタビューでなかったところを見ると、得点差ほどの快勝とは言えない戦いでした。

ただ、トーナメントは勝ち残ることが最大の成果であり、無事に勝利して次の戦いに駒を進めることができたので、私的には100点の出来だったと思います。

サガン鳥栖は、新潟戦のスタメンから代表招集組である林、キムミンヒョクの他に、福田、豊田を先発から外して赤星、青木、早坂、池田を入れて試合に臨みました。システムは、いつもと変わらず4-3-1-2の鎌田フォーメーションです。

FC琉球は、トップにパブロを配置し、6番をアンカー気味に配置する4-1-4-1でスタートしましたが、サガン鳥栖が先に点を取り、攻めなければならない状態になると、ワイドの選手が前線に張って、4-1-2-3のようなスタイルに変更しつつ、試合終盤は、ディフェンスを外してフォワードを入れ、サイドバックを高く上げて総攻撃を仕掛けてきました。

■ 鳥栖と琉球のめまぐるしい攻守の切り替え

試合全体としては、攻守の切り替えも早くスピーディな展開…と言えば聞こえが良いのですが、サガン鳥栖にとっては、前半早めに得点を取った割には試合を落ち着かせる(いなせる)ポイントをうまく見つけられず、慌ただしく攻守の応酬をしながら90分が過ぎてしまったという印象です。

ムスの素晴らしいボレーシュートで幕を開けた試合でしたが、得点をとっても鳥栖はムスと池田のツートップとトップ下の鎌田が積極的に攻撃に関与し、1点を取ったからといって攻撃の手を緩めるようなまねはしません。

ムスは、前線のスペースを見つけてからの動き出しも早いので、ボールを(チーム全体を)前へ前へと推進するパワーがあります。ムスが良い所に動き出すので、味方も彼に使おうとしてボールを前へ、前へと運ぶ攻撃を繰り広げます。

もはや鳥栖の文化でもある前線のターゲットへのロングボールという選択もこの試合でも使用しており、今回のターゲットは池田が務めました。池田はロングボールに対して身を挺してボールをキープしようとする動きを見せてくれましたが、ロングボールの競り合いやキープは彼のストロングポイントではないので苦労している面もありました。

池田本人にとっては体を使ってキープする動きだったのでしょうが、審判にとっては手を使って相手の動きを制する動作と捉えられ、審判の所作で判断するところによると、「繰り返し競技規則に違反する」に該当してイエローカードの提示を受けました。イエローカードの提示を受けてからファールに対して慎重になってしまい、次第にロングボールに対する競り合いでの迫力を出すことができなくなってしまったのは残念でした。

対して、琉球の選手がボールを奪ったときの第一選択肢はパブロへのボールでした。ボールを奪ってから「何をしようか」という考える必要がなく、鳥栖のトランジション時のプレスをかわして、“そこにいるはず”のパブロへ配球することがファーストチョイスでした。

琉球はパブロへボールが渡ると全体を押し上げる合図であり、琉球のボール回しに意図的に間を作るのは、パブロがボールを持ってキープしている時だけで、押し上げが成功してからは、ダイレクトもしくはワンタッチでのパス回しで、サガン鳥栖のプレスが来る前にボールを離してしまうというコンセプトに見えました。

確かに、ボールを持っていると、福田、義希、早坂にすぐ囲まれてしまうので、囲まれて奪われる前に次の選手に繋いでしまえという判断は、プレスの強い鳥栖相手には有効でしたし、実際に相手をはがすアイデアをもった選手が何人も存在しました。

この戦術は、選手全体の意思が統一していないとなかなかやれることではありませんし、技術力の必要なプレイですので、つなぎの途中でのミスは多かったのですが、ひとたびつなぎに成功すると、鳥栖の中盤はおろか最終ラインまで一気に穴を開けることに成功し、華麗なパス回しに鳥栖のサポーターがため息を吐くシーンもありました。

もう一つ、琉球で印象的だったのは、サイドバックやボランチの選手が、前線にポジショニングしている中盤の選手にボールを当て、ダイレクトで落としたボールをこれまたダイレクトでサイドチェンジという攻撃です。

琉球のいい時間帯では、鳥栖の最終ラインに合わせて4人が前線に並ぶ形から、サイドの空いている選手に対して、当てて、落として、(鳥栖が寄せて取れなくて)ダイレクトでサイドチェンジという攻撃を見せ、鳥栖のプレスの連動(特定のサイドに対して横のスライドをチーム全体で実施する)を逆手に取った見事な攻撃でした。

試合も終盤に差し掛かった時にパブロとの交代で入ったレオナルドにも手を焼いていました。ボールキープに加え、前へのドリブルもスペースへの飛び出しも見せており、あの疲れ切っている時間帯で入られると対処に苦労する存在でした。

全体の流れとしては、鳥栖が奪えば、池田へのロングボールか、スペースに逃げるムスへの配球を行い、琉球が奪えば、パブロを狙ってボールを入れて、そこからダイレクト(もしくはワンタッチ)でのパス交換でゴールへ迫るという、攻撃のパターンは様々でしたが、いずれにしても、両チームに「ハーフを下して後ろに人数をかけてでもゆっくりつなぐ」「最終ラインでサイドを変えて穴を探す」というチョイスは優先度としては低かった模様です。

鳥栖も琉球も前へ、前へと行くものの、シュートに至る前の段階で、割とボールロストも多いという状態で、ボールが落ち着く間もなく右に左にという展開を生んでしまい、鳥栖としては、前半早めに2点差をつけて勝っている割には、慎重さと冷静さにかけていたかなという感じですが、スタジアム全体が、「J3相手なんだからもっと攻めろ。もっと点を取れ」という雰囲気を醸し出していたので、選手たちもそのような気持ちがあったかもしれません。

ただし、勝利はしたものの、試合終了間際の猛攻を必死で防ぐ鳥栖の選手の姿を見て、FC琉球はそんなにたやすい格下の相手ではなかったというのは観客のみなさんも感じ取れたのではないかと思います。

■ 岡田が入ったことによるリズムの変化

岡田が入ってから、チームのボール回しに変化ができました。最終ラインの選手が相手に囲まれると長いボールを蹴るという選択肢しか生まれない状態から、最終ライン近くまでひいて逃げ道を作るという選択肢をチームに与えることができていました。彼が攻撃のやり直しの時間を作ることに寄与し、最終ラインをボールロストせずにゆっくり穴を見つけるためのボールキープができました。

岡田の3点目のゴールは、ボール回しの中でゆっくり時間を作りながら、右サイドでボールを保持していた藤田から逆サイドへの三丸へとボールを回し、サイドによっていた鎌田への縦パスのあと、琉球の選手に囲まれますが、鎌田がうまく抜け出して、中盤と最終ラインの間にポジションを取っていた岡田へのパスに成功します。

この試合、琉球のゴールキーパーが鳥栖の長いボールに対して飛び出してクリアする姿を何回も見たことと思います。琉球の最終ラインが高い位置をとるので、その背後のスペースを狙われた時の対処はゴールキーパーがスイーパーのような役目を果たしていました。岡田がボールを受けた時、ゴールキーパーは、池田が背後を狙っていることはわかっているので、そのボールが出されたときには、自分が対処しなければならないという事を想定しています。

ところが、FC琉球の最終ラインは、池田と福田の裏へと抜ける動きを見て、全体が一斉にリトリートを始めてしまい、肝心のボールを持っている岡田に対するアプローチがなく、岡田に対して全体を見る余裕を与えてしまいました。岡田は、ゴールキーパーのポジショニングの状態を見逃さず、華麗なミドルシュートを叩きこむことに成功しました。

岡田が試合に入り、自分がボール回しの逃げ道になることにより、ロストしてでも前へ進んで強引に攻めきるという形から、ロストせずにボールを回して慎重に攻めるというゲームの流れを変える動きを取り、最終的にはいい形で自分がゴールを決める成果が生まれました。思わず、全盛期の藤田俊哉みたいだとつぶやいたシーンでした。

■ 琉球の攻撃への対処は

鳥栖の対処としては、やはりボールの出所を抑えたかったのですが、池田、ムスの2人が効果的にボールの出所を抑えることができたかというと、最終ラインから直接パブロへのボールを通してしまうなど、決して完全なものではありませんでした。一旦パブロに入ってしまうと、琉球全体が押し上げるので、仮にパブロのところでボールを奪えたとしてもそのまま中盤が密集状態になり、どちらに転ぶか分からないボールを多く作りだしてしまっていたのは、鳥栖の守備としてはらしくない所でした。

前半の途中で、ムス、池田に加えて鎌田も琉球の最終ラインにプレッシャーをかけるようになり、琉球の配球元となるセンターバック2人+下がった6番の選手に対して、鳥栖も同人数でプレッシャーをかけることによって、簡単にパブロへのボールが入らない時間帯がありました。

ボールを受けられないパブロは、中央でなくサイドにポジションを取るようになり、パブロをサイドに押しやることによって、琉球のポイントがゴールから遠くなってしまう時間がありましたが、(鳥栖の選手が攻める気持ちを抑えるかどうかは別問題として)このように、前線の3人が出所を抑えるディフェンスが機能していたときは、琉球が思うように攻められなかったのを感じました。

見たかったという観点だけで話すと、サイドチェンジの出所を抑えきれないならば、単純に中盤もしくは最終ラインを5枚にして、4-5-1や5-4-1にして、人の配置で対処するという手や、レオナルドに対してマンマークをつけて、4-1-4-1にしてしまっても面白かったかもしれません。(ただし、鳥栖の守備のコンセプトを崩さなければならない変更ですので、マッシモさんは選択しないでしょう。)

■ まとめ

強烈にボールキープできるメンバーを前線に据えておき、そこでタメを作って全体の攻撃の態勢を整えてから、ダイレクトのパス交換でゴールに迫る琉球の攻撃は迫力がありましたし、鳥栖の監督や選手たちも素直に勝利を喜べるようなインタビューでなかったところを見ると、得点差ほどの快勝とは言えない戦いでした。

ただ、トーナメントは勝ち残ることが最大の成果であり、無事に勝利して次の戦いに駒を進めることができたので、私的には100点の出来だったと思います。

Posted by オオタニ at

20:08

│Match Impression (2016)

2016年09月02日

新潟のオフサイドとなったゴールシーンについて

サガン鳥栖が、セカンドステージの10節を終えて、年間総合の失点数がJ1で一番少ないチームとなりました。堅守を支えているのは、ゴールキーパー、ディフェンダーの活躍はもちろん必要ですが、彼らだけで失点を抑えられるわけではありません。

守備組織の確立のためには、前線のボールの流れを制限するプレス、中盤の選手のアプローチ、カバーリングなど、チーム全体として個々の役割を整理し、ボールをどの位置でどのようにして奪うのか意思統一することが必要です。

それに加え、当初想定していた守備ができなかった時に、(抜かれてしまった、カウンターを受けてしまったなど)どのようにしてチームメンバーが守備組織を再構築するのか、状況に応じたポジショニングが重要となります。

先日のアルビレックス新潟戦で、想定していた守備ポジションが取れなかったときのカバーリング対応に関して参考となるシーンがありましたので紹介します。

25分頃のシーンなのですが、この頃は、新潟が作戦指宿を絶賛遂行中でありまして、キーパーからのロングボールを指宿がミヌに難なく競り勝ち、前線の起点として新潟が押し込んでいる時間帯であり、最終ラインを何度か崩されかけて、やっとコーナーキックに逃げた場面です。

その、コーナーキックを林がキャッチした後に素早いスローでカウンターを狙ったボールを鎌田に配球しますが、そのボールが長すぎて相手にカットされてしまいます。

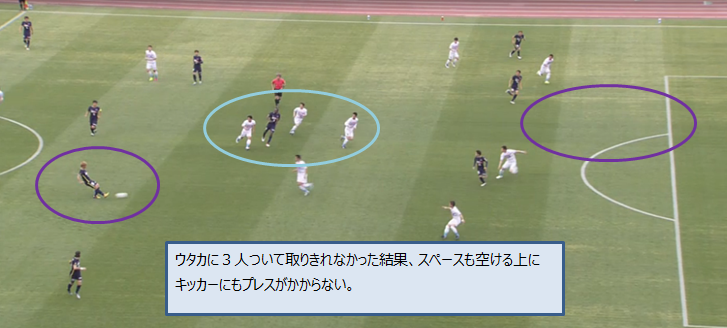

下図はカットされてからのトランジションの場面ですが、豊田が新潟の攻撃に備えるために中盤のラインに入り、鎌田が入るべき2列目のカバーリングを実行しました。このカバーリング自体は素晴らしいプレーでした。(もう少し、ボールへのプレッシャーをかけることができていれば満点でした)

野津田は、中盤のラインがそろっているので、中央へのつなぎやドリブルによる前進をあきらめ、鳥栖の左サイドの裏のスペースに走りこむ小林にボールを配球して起点をつくります。この裏へのボールに対し、吉田がしっかりとマークをしていたため、小林はバックパスを選択せざるを得なくなります。

小林が野津田に戻した後のシーンがこちらなのですが、吉田の裏へ配球されるときには、4人が並んでいた中盤ですが、新潟が鳥栖の左サイドに起点をつくる間に、守備陣形が崩れて中盤の選手がひとり足らない状態になっています。

サガン鳥栖は、4-3-1-2での構えがスタートラインとなっていますが、この場面では、カウンターで出て行った鎌田は戻らず(おそらく豊田とポジションチェンジをしたと思っている)、豊田はフォワードの選手なので相手が鳥栖の深い陣地に入った段階で自分のゾーンと思っていない、という譲り合い状態が生まれてしまい、4-3-1-2の「1」の部分の役割を果たす人間が不在となってしまいました。

その結果、どのようになったかというと、中央でフリー状態である山崎に対するプレッシャーを誰もかけられず、慌てて最終ラインからミンヒョクが出てプレッシャーに向かいましたが、山崎はしっかりと見極めた上でラファエルシルバへのパスを選択し、ラファエルシルバがゴールネットを揺らしました。結果的にはオフサイドで事なきを得たのですが、非常に危ないシーンでした。

ポイントなのは、フリーだった山崎が4-3-1-2の1の選手が十分にマークできるゾーンにいることであり、鳥栖が定められた4-3-1-2をしっかりと取っていれば、訪れなかったピンチであるということです。

鳥栖の守備陣形が4-3-1-2というスタートラインであるならば、そのスタートラインに立ち戻るようにしなければなりませんし、本来そのゾーンを守るべきメンバーがいなければ、代わりの選手(豊田、ムス)がカバーリングしなければなりません。

ストライカーに要求するのは非常に酷なのですが、特に、豊田は、一旦は中盤のラインに入ったので、鎌田が戻りきれないならばそのまま中盤の守備を担うという選択が必要でした。

この時間帯は新潟が鳥栖を押し込んでいた時間帯であり、最終ラインも2列目のラインも鳥栖陣地に引いてブロックを構えている時間帯であったため、2列目の前のスペースが空くということは前線の選手も頭の中で考えておかなければならなかったところです。

冒頭でも述べたように、守備組織とはチーム全体で作り上げるものです。ひとりひとりが、現在、組織がどのような状態にあるのか、そして、味方は現在どのような位置にいるのかということをフィールドに出ている11人が全員頭をフル回転してプレーすることができれば、今よりも更に強固な守備組織が構築されるでしょう。

ゴールから近いエリア、遠いエリアということに関わらず、守備組織を整える事を疎かにしてしまうと、あっという間にピンチが訪れるということを教えてもらったシーンでした。

<画像引用元:スカパーオンデマンド>

守備組織の確立のためには、前線のボールの流れを制限するプレス、中盤の選手のアプローチ、カバーリングなど、チーム全体として個々の役割を整理し、ボールをどの位置でどのようにして奪うのか意思統一することが必要です。

それに加え、当初想定していた守備ができなかった時に、(抜かれてしまった、カウンターを受けてしまったなど)どのようにしてチームメンバーが守備組織を再構築するのか、状況に応じたポジショニングが重要となります。

先日のアルビレックス新潟戦で、想定していた守備ポジションが取れなかったときのカバーリング対応に関して参考となるシーンがありましたので紹介します。

25分頃のシーンなのですが、この頃は、新潟が作戦指宿を絶賛遂行中でありまして、キーパーからのロングボールを指宿がミヌに難なく競り勝ち、前線の起点として新潟が押し込んでいる時間帯であり、最終ラインを何度か崩されかけて、やっとコーナーキックに逃げた場面です。

その、コーナーキックを林がキャッチした後に素早いスローでカウンターを狙ったボールを鎌田に配球しますが、そのボールが長すぎて相手にカットされてしまいます。

下図はカットされてからのトランジションの場面ですが、豊田が新潟の攻撃に備えるために中盤のラインに入り、鎌田が入るべき2列目のカバーリングを実行しました。このカバーリング自体は素晴らしいプレーでした。(もう少し、ボールへのプレッシャーをかけることができていれば満点でした)

野津田は、中盤のラインがそろっているので、中央へのつなぎやドリブルによる前進をあきらめ、鳥栖の左サイドの裏のスペースに走りこむ小林にボールを配球して起点をつくります。この裏へのボールに対し、吉田がしっかりとマークをしていたため、小林はバックパスを選択せざるを得なくなります。

小林が野津田に戻した後のシーンがこちらなのですが、吉田の裏へ配球されるときには、4人が並んでいた中盤ですが、新潟が鳥栖の左サイドに起点をつくる間に、守備陣形が崩れて中盤の選手がひとり足らない状態になっています。

サガン鳥栖は、4-3-1-2での構えがスタートラインとなっていますが、この場面では、カウンターで出て行った鎌田は戻らず(おそらく豊田とポジションチェンジをしたと思っている)、豊田はフォワードの選手なので相手が鳥栖の深い陣地に入った段階で自分のゾーンと思っていない、という譲り合い状態が生まれてしまい、4-3-1-2の「1」の部分の役割を果たす人間が不在となってしまいました。

その結果、どのようになったかというと、中央でフリー状態である山崎に対するプレッシャーを誰もかけられず、慌てて最終ラインからミンヒョクが出てプレッシャーに向かいましたが、山崎はしっかりと見極めた上でラファエルシルバへのパスを選択し、ラファエルシルバがゴールネットを揺らしました。結果的にはオフサイドで事なきを得たのですが、非常に危ないシーンでした。

ポイントなのは、フリーだった山崎が4-3-1-2の1の選手が十分にマークできるゾーンにいることであり、鳥栖が定められた4-3-1-2をしっかりと取っていれば、訪れなかったピンチであるということです。

鳥栖の守備陣形が4-3-1-2というスタートラインであるならば、そのスタートラインに立ち戻るようにしなければなりませんし、本来そのゾーンを守るべきメンバーがいなければ、代わりの選手(豊田、ムス)がカバーリングしなければなりません。

ストライカーに要求するのは非常に酷なのですが、特に、豊田は、一旦は中盤のラインに入ったので、鎌田が戻りきれないならばそのまま中盤の守備を担うという選択が必要でした。

この時間帯は新潟が鳥栖を押し込んでいた時間帯であり、最終ラインも2列目のラインも鳥栖陣地に引いてブロックを構えている時間帯であったため、2列目の前のスペースが空くということは前線の選手も頭の中で考えておかなければならなかったところです。

冒頭でも述べたように、守備組織とはチーム全体で作り上げるものです。ひとりひとりが、現在、組織がどのような状態にあるのか、そして、味方は現在どのような位置にいるのかということをフィールドに出ている11人が全員頭をフル回転してプレーすることができれば、今よりも更に強固な守備組織が構築されるでしょう。

ゴールから近いエリア、遠いエリアということに関わらず、守備組織を整える事を疎かにしてしまうと、あっという間にピンチが訪れるということを教えてもらったシーンでした。

<画像引用元:スカパーオンデマンド>

Posted by オオタニ at

18:13

│Match Impression (2016)

2016年08月30日

2016 2ND 10節:サガン鳥栖 VS アルビレックス新潟

今年のブリヂストンデーは夏休み最後の土曜日に行われました。観客は14千人台とブリヂストンデーにしてはやや寂しい感じも致しましたが、例年のブリヂストンデーにも負けず劣らず、サポーターの皆様の大きな声援でサガン鳥栖を後押しできていたと思います。

サガン鳥栖は、いつものスタメンから早坂を下げてムスを先発に起用します。マッシモさんは、普段のトレーニングの中でムスのコンディションが上がって来ており、チームメイトとも相応のコミュニケーションが取れてきていると判断したのでしょう。

相手ディフェンスラインがボールを持っているときの守備に関しては、早坂の対応の方が数段効果ありますが、前を向いた時のゴールに迫るアイデアと推進力は早坂を遥かに凌ぐものを持っており、得点力に期待したい所です。

新潟は、今シーズン採用している4-1-4-1での立ち上がりでした。レオシルバ、ラファエルシルバのWシルバほどは目立ちませんが、左サイドの指宿、アンカーの小林が攻撃の起点となるところも見逃せません。

鳥栖はここ数年新潟を苦手としておりますが、崩されるパターンとしては、最終ラインが相手のボール保持者に食いついてしまってスペースを作り、そこをレオシルバにうまく狙われているケースが多いです。ということで、試合前のレビューとしてはこんな感じです。

■ 序盤攻勢の鳥栖、中盤攻勢の新潟、終盤攻勢の鳥栖

この試合の鳥栖のボールのつなぎどころとしては、ディフェンスラインと2列目の間でポジショニングをとる小林の脇の部分でした。

4-1-4-1を組んでいる場合は、トップの選手と2列目の選手が前目でプレスにかかったとき、どうしても、最終ラインと2列目の間にギャップを作りやすく、特に、アンカーの脇の部分(サイドバックの前)のスペースを与えてしまいがちです。

序盤は、キムミヌがうまくそのスペースを使っていました。自分が下りてきて組み立てを行うのではなく、相手フォワードと2列目が最終ラインにプレスをかけようとすると、自分自身がサイドバックの前(アンカーの脇のスペース)でフリーとなってボールを受けられる位置にポジショニングし、うまく起点を作ることを狙っていました。

前半、鳥栖が思いのほかボール回しができていたのは、彼のボールの受け方と彼への繋ぎ方が良かったからだと思います。

序盤は、新潟1列目、2列目の勢い余ったプレスと抑え気味の最終ラインという構図によってできたスペースを、キムミヌのポジショニングによって鳥栖が非常によい形でボールをつないでポゼションを取っていました。

ただ、豊田、ムスのシュートなど、鳥栖がチャンスを作るが決められないという状況が続き、新潟も2列目と3列目が連動して全体として後ろで構える状況にシフトしてきます。

鳥栖が押し込んでも、アンカーの小林が最終ラインに入って、5-4-1のような形で迎えるようになると、鳥栖の攻撃も徐々に手詰まりの状況となってきて、互いにボールを中盤で奪い合うような展開になってきました。

この展開にシフトしてから、新潟は、鳥栖の前からのプレスが効く前に、簡単に指宿のサイドにロングボールを合わせてくるようになってきます。

前半は繋ぎに貢献していたキムミヌですが、蹴り合いの状況になってしまうと、指宿とのハイボールの競り合いに対してどうしても分が悪くなり、段々と新潟が鳥栖の右サイドで攻撃の起点を作るようになってきました。

一旦起点を作られてしまうと、アンカーの小林が参加して中盤を5人でボール回しを始める新潟に対して、鎌田の位置取りにも依りますが、ある意味中盤を3.5人で対応する鳥栖という、鳥栖にとってはやや分が悪い状況になってきました。

そして、新潟は攻勢を強め、レオシルバや小林など展開力のある選手によって、逆サイドへの展開を何度も試みていましたが、鳥栖の中盤は過労死してしまうのではないかと心配するくらいのランニングでなんとか対応していました。

試合が後半に入ると、鳥栖は両サイドに大きく展開しながらロングボールを多用して前線に起点を作ることに成功します。

豊田の高さ・強さを生かした上に、新潟の間延びにも相まって、セカンドボールを鳥栖が拾うケースが多く見られました。これにより、前半とはまた異なる形で鳥栖がボールを支配することに成功します。

また、60分頃には野津田に変えて鈴木武蔵が入って2トップになったことも鳥栖としては対処がしやすくなったたかに思えます。

前半は指宿のサイドで起点を作られそこから中盤を支配されていたのですが、後半になると、指宿へのロングボールが入ったとしても、谷口、ミンヒョクのいる中央での対応だったので、比較的対処がしやすい状態でした。

鳥栖が先制点を上げてからは新潟の前の選手がバランスを崩して上がりすぎて中盤を繋げないシーンも見えだし、前半は中盤の人数で不利だった鳥栖が、この時間帯には鳥栖がいつものプレスでボールを奪えるようになってきました。

ムスに変わって富山が入り、新潟の最終ラインへのプレッシャーが強くなったことも、思うような攻撃をさせなかった要因の一つですね。

■ 福田の守備における戦術眼

新潟の攻勢でボールを回される展開の時にあっても、最後のゴールを割らせなかったのは、福田の守備による貢献が大きかったと考えます。この試合でも、福田の光るプレイによって失点を免れたというシーンがいくつもありました。

例えば下の図のようなシーンです。

レオシルバがボールを保持しています。レオシルバがボールを持った時に必ず注意しなくてはいけないのが、最終ラインの裏にスペースを作らない事です。

ところが、図を見ても分かる通り、藤田がラファエルシルバにボールが渡った時に前を向かせたくないので、やや前目にポジションを取っていて、これにより最終ラインである自分の背後にスペースを作っています。

ちなみに、これは藤田だけの問題ではありません。この局面では押されている展開にあり、4-3-1-2で構えている鳥栖は、新潟のボール回しを3人でケアする状態に段々と無理が生じ、藤田が前をケアしなければならない状態になっているのです。

鎌田が下がれば守備は落ちつくのですが、そうするとカウンターの起点まで下がってしまうので、得点を考えると鎌田のポジションを変えるのは難しい選択というところです。

そして、試合中のその時の感想がこちら。

さて、このスペースを見逃さないのが、野津田であり、レオシルバです。野津田がしっかりとそのスペースにランニングし、レオシルバが野津田に配球します。野津田はワンタッチでゴール前に構えている指宿にパスを送ります。

この時点では、鳥栖が新潟にやられる最終ラインのスペースを使われるお決まりの失点パターンです(笑)

しかしながら、今回は違いました。福田のボールの動きを察知する守備感覚とでも言いましょうか。指宿にボールが入って、彼が前を向こうとするモーションを見せた時に猛然とダッシュしてボールにつっかけることに成功しました。彼のこのプレスバックがなければ、新潟がもっと良い形でシュートに結び付けていたかもしれません。

この後、林の素早いスローをきっかけに、福田がドリブル突破して鎌田にパスを送ります。鎌田は豊田へのスルーパスを狙いますが、残念ながらカットされてしまいます。

すると、福田は新潟の選手がボールを納めようとするところに猛然とプレスをかけ、ボールをクリアします。(本来は奪いたかったのでしょうが)

この福田の一連の流れの中でのトランジション時の動きは、非常に見事でした。攻守の切り替えを瞬時にして行い、リスクを最小限に抑えるプレイは、この試合の関家具MVPの名に恥じないものだったと思います。

また、29分のプレイも見事でして、レオシルバの展開から、鳥栖の左サイドに起点を作られて、吉田が対応するために1列前に上がってマークに尽きます。

スペースを狙うのが上手い新潟らしく、ラファエルシルバが吉田の上がった背後のスペースを狙ってランニングを始めますが、スペースをカバーリングするべく福田もそのスペースへのランニングを開始しておりました。

また、福田の動きに伴う守備の連動がありまして、福田がカバーリングに入った動きを見て、鎌田が福田のいたスペースを埋める動きをしていました。

最終的には、小泉が福田の動きを見てラファエルシルバに対するパスを断念してレオシルバに戻し、レオシルバはシュートを放ったのですが、鎌田のプレスが圧力になって、シュートは明後日の方向に飛んでしまいました。

この時、贅沢を言えば、福田、鎌田のスライドによって中央に大きなスペースが空くので、レオシルバがトラップして展開した時に備えてキムミヌもスライドしていたらという感じではあります。

39分には、鎌田の軽いプレイで指宿に交わされた後のケアで福田が素早くコースに入って、シュートを躊躇させることにも成功しましたし、55分には、ムスが奪われたボールに対し、トランジションの場面でまたもや福田がプレスをかけてボールを奪い反すことに成功しています。

この試合は、当然ながら、チーム全体が統一した意識の下で守備組織を構築できたからこその勝利でありますが、その中でも福田の貢献は特に際立っていました。

ファーストステージ終盤から始まり、セカンドステージになっても続いている鳥栖の躍進は紛れもなく福田の台頭にあります。

彼のレスポンスの速さが、時には鳥栖が非常に高い位置から攻撃を始めるきっかけにもなり、時には最終ラインを破られそうなシーンでのカバーリングでチームを救うなど、まさに「ボックストゥボックス」の活躍を見せております。

ちなみに、豊田の決勝点をおぜん立てした福田のパスは、おまけ程度にしか考えていません(笑)

彼の守備の貢献、その地道ながらも決してサボらない動きが、決勝アシストというご褒美に繋がったのでしょう。

最後にチーム全体の課題をあげるとすれば、やはりセットプレイ。6本のコーナーキック+ゴール前のフリーキックのシーンにおいて、もう少し得点のにおいを感じたかったですね。ミヌと義希の2人を配置したコーナーキックは今後も続けるのでしょうか。

<画像引用元:スカパーオンデマンド>

<画像引用元:Football LAB>

サガン鳥栖は、いつものスタメンから早坂を下げてムスを先発に起用します。マッシモさんは、普段のトレーニングの中でムスのコンディションが上がって来ており、チームメイトとも相応のコミュニケーションが取れてきていると判断したのでしょう。

相手ディフェンスラインがボールを持っているときの守備に関しては、早坂の対応の方が数段効果ありますが、前を向いた時のゴールに迫るアイデアと推進力は早坂を遥かに凌ぐものを持っており、得点力に期待したい所です。

新潟は、今シーズン採用している4-1-4-1での立ち上がりでした。レオシルバ、ラファエルシルバのWシルバほどは目立ちませんが、左サイドの指宿、アンカーの小林が攻撃の起点となるところも見逃せません。

鳥栖はここ数年新潟を苦手としておりますが、崩されるパターンとしては、最終ラインが相手のボール保持者に食いついてしまってスペースを作り、そこをレオシルバにうまく狙われているケースが多いです。ということで、試合前のレビューとしてはこんな感じです。

今日の試合のキーポイントは、ディフェンダーが迂闊に飛び込まないこと。

— オオタニ@SAgAN Report (@ootanirendi) 2016年8月26日

タブルシルバさんは、ディフェンスラインに穴が空いたら必ず使ってきます。

今日は積極性よりも慎重さ重視の方がよい結果が出ると思います。

我慢の展開になっても焦らなければ、必ず勝機は訪れます。

■ 序盤攻勢の鳥栖、中盤攻勢の新潟、終盤攻勢の鳥栖

この試合の鳥栖のボールのつなぎどころとしては、ディフェンスラインと2列目の間でポジショニングをとる小林の脇の部分でした。

4-1-4-1を組んでいる場合は、トップの選手と2列目の選手が前目でプレスにかかったとき、どうしても、最終ラインと2列目の間にギャップを作りやすく、特に、アンカーの脇の部分(サイドバックの前)のスペースを与えてしまいがちです。

序盤は、キムミヌがうまくそのスペースを使っていました。自分が下りてきて組み立てを行うのではなく、相手フォワードと2列目が最終ラインにプレスをかけようとすると、自分自身がサイドバックの前(アンカーの脇のスペース)でフリーとなってボールを受けられる位置にポジショニングし、うまく起点を作ることを狙っていました。

前半、鳥栖が思いのほかボール回しができていたのは、彼のボールの受け方と彼への繋ぎ方が良かったからだと思います。

序盤は、新潟1列目、2列目の勢い余ったプレスと抑え気味の最終ラインという構図によってできたスペースを、キムミヌのポジショニングによって鳥栖が非常によい形でボールをつないでポゼションを取っていました。

ただ、豊田、ムスのシュートなど、鳥栖がチャンスを作るが決められないという状況が続き、新潟も2列目と3列目が連動して全体として後ろで構える状況にシフトしてきます。

鳥栖が押し込んでも、アンカーの小林が最終ラインに入って、5-4-1のような形で迎えるようになると、鳥栖の攻撃も徐々に手詰まりの状況となってきて、互いにボールを中盤で奪い合うような展開になってきました。

この展開にシフトしてから、新潟は、鳥栖の前からのプレスが効く前に、簡単に指宿のサイドにロングボールを合わせてくるようになってきます。

前半は繋ぎに貢献していたキムミヌですが、蹴り合いの状況になってしまうと、指宿とのハイボールの競り合いに対してどうしても分が悪くなり、段々と新潟が鳥栖の右サイドで攻撃の起点を作るようになってきました。

一旦起点を作られてしまうと、アンカーの小林が参加して中盤を5人でボール回しを始める新潟に対して、鎌田の位置取りにも依りますが、ある意味中盤を3.5人で対応する鳥栖という、鳥栖にとってはやや分が悪い状況になってきました。

そして、新潟は攻勢を強め、レオシルバや小林など展開力のある選手によって、逆サイドへの展開を何度も試みていましたが、鳥栖の中盤は過労死してしまうのではないかと心配するくらいのランニングでなんとか対応していました。

試合が後半に入ると、鳥栖は両サイドに大きく展開しながらロングボールを多用して前線に起点を作ることに成功します。

豊田の高さ・強さを生かした上に、新潟の間延びにも相まって、セカンドボールを鳥栖が拾うケースが多く見られました。これにより、前半とはまた異なる形で鳥栖がボールを支配することに成功します。

また、60分頃には野津田に変えて鈴木武蔵が入って2トップになったことも鳥栖としては対処がしやすくなったたかに思えます。

前半は指宿のサイドで起点を作られそこから中盤を支配されていたのですが、後半になると、指宿へのロングボールが入ったとしても、谷口、ミンヒョクのいる中央での対応だったので、比較的対処がしやすい状態でした。

鳥栖が先制点を上げてからは新潟の前の選手がバランスを崩して上がりすぎて中盤を繋げないシーンも見えだし、前半は中盤の人数で不利だった鳥栖が、この時間帯には鳥栖がいつものプレスでボールを奪えるようになってきました。

ムスに変わって富山が入り、新潟の最終ラインへのプレッシャーが強くなったことも、思うような攻撃をさせなかった要因の一つですね。

■ 福田の守備における戦術眼

新潟の攻勢でボールを回される展開の時にあっても、最後のゴールを割らせなかったのは、福田の守備による貢献が大きかったと考えます。この試合でも、福田の光るプレイによって失点を免れたというシーンがいくつもありました。

例えば下の図のようなシーンです。

レオシルバがボールを保持しています。レオシルバがボールを持った時に必ず注意しなくてはいけないのが、最終ラインの裏にスペースを作らない事です。

ところが、図を見ても分かる通り、藤田がラファエルシルバにボールが渡った時に前を向かせたくないので、やや前目にポジションを取っていて、これにより最終ラインである自分の背後にスペースを作っています。

ちなみに、これは藤田だけの問題ではありません。この局面では押されている展開にあり、4-3-1-2で構えている鳥栖は、新潟のボール回しを3人でケアする状態に段々と無理が生じ、藤田が前をケアしなければならない状態になっているのです。

鎌田が下がれば守備は落ちつくのですが、そうするとカウンターの起点まで下がってしまうので、得点を考えると鎌田のポジションを変えるのは難しい選択というところです。

そして、試合中のその時の感想がこちら。

指宿へのハイボールに対してミヌと藤田の対応では分が悪すぎる。

— オオタニ@SAgAN Report (@ootanirendi) 2016年8月27日

そのサイドでキープされてからのサイドチェンジで福田がかなりきつそう。

鎌田が前から行ってるのが指示なのか、判断なのかは分からないけど、義希と同列にいないと、バイタル使われて中盤が人数不足でちょっと厳しい展開です。

さて、このスペースを見逃さないのが、野津田であり、レオシルバです。野津田がしっかりとそのスペースにランニングし、レオシルバが野津田に配球します。野津田はワンタッチでゴール前に構えている指宿にパスを送ります。

この時点では、鳥栖が新潟にやられる最終ラインのスペースを使われるお決まりの失点パターンです(笑)

しかしながら、今回は違いました。福田のボールの動きを察知する守備感覚とでも言いましょうか。指宿にボールが入って、彼が前を向こうとするモーションを見せた時に猛然とダッシュしてボールにつっかけることに成功しました。彼のこのプレスバックがなければ、新潟がもっと良い形でシュートに結び付けていたかもしれません。

この後、林の素早いスローをきっかけに、福田がドリブル突破して鎌田にパスを送ります。鎌田は豊田へのスルーパスを狙いますが、残念ながらカットされてしまいます。

すると、福田は新潟の選手がボールを納めようとするところに猛然とプレスをかけ、ボールをクリアします。(本来は奪いたかったのでしょうが)

この福田の一連の流れの中でのトランジション時の動きは、非常に見事でした。攻守の切り替えを瞬時にして行い、リスクを最小限に抑えるプレイは、この試合の関家具MVPの名に恥じないものだったと思います。

また、29分のプレイも見事でして、レオシルバの展開から、鳥栖の左サイドに起点を作られて、吉田が対応するために1列前に上がってマークに尽きます。

スペースを狙うのが上手い新潟らしく、ラファエルシルバが吉田の上がった背後のスペースを狙ってランニングを始めますが、スペースをカバーリングするべく福田もそのスペースへのランニングを開始しておりました。

また、福田の動きに伴う守備の連動がありまして、福田がカバーリングに入った動きを見て、鎌田が福田のいたスペースを埋める動きをしていました。

最終的には、小泉が福田の動きを見てラファエルシルバに対するパスを断念してレオシルバに戻し、レオシルバはシュートを放ったのですが、鎌田のプレスが圧力になって、シュートは明後日の方向に飛んでしまいました。

この時、贅沢を言えば、福田、鎌田のスライドによって中央に大きなスペースが空くので、レオシルバがトラップして展開した時に備えてキムミヌもスライドしていたらという感じではあります。

39分には、鎌田の軽いプレイで指宿に交わされた後のケアで福田が素早くコースに入って、シュートを躊躇させることにも成功しましたし、55分には、ムスが奪われたボールに対し、トランジションの場面でまたもや福田がプレスをかけてボールを奪い反すことに成功しています。

この試合は、当然ながら、チーム全体が統一した意識の下で守備組織を構築できたからこその勝利でありますが、その中でも福田の貢献は特に際立っていました。

ファーストステージ終盤から始まり、セカンドステージになっても続いている鳥栖の躍進は紛れもなく福田の台頭にあります。

彼のレスポンスの速さが、時には鳥栖が非常に高い位置から攻撃を始めるきっかけにもなり、時には最終ラインを破られそうなシーンでのカバーリングでチームを救うなど、まさに「ボックストゥボックス」の活躍を見せております。

ちなみに、豊田の決勝点をおぜん立てした福田のパスは、おまけ程度にしか考えていません(笑)

彼の守備の貢献、その地道ながらも決してサボらない動きが、決勝アシストというご褒美に繋がったのでしょう。

最後にチーム全体の課題をあげるとすれば、やはりセットプレイ。6本のコーナーキック+ゴール前のフリーキックのシーンにおいて、もう少し得点のにおいを感じたかったですね。ミヌと義希の2人を配置したコーナーキックは今後も続けるのでしょうか。

<画像引用元:スカパーオンデマンド>

<画像引用元:Football LAB>

Posted by オオタニ at

23:41

│Match Impression (2016)

2016年08月24日

2016 2ND 9節: ジュビロ磐田 VS サガン鳥栖

ファーストステージではホームで敗北を喫してしまった磐田との戦い。

リベンジを目論んだ1戦でしたが、終了間際の失点によって、惜しくも引き分けに終わってしまいました。

相手のミスに乗じて1点取ってからは、磐田に押し込まれている時間が長かったのですが、鎌田の前線からのプレスでパパのパスミスを誘ってからシュートを放った豊田の攻撃(58分頃)や、豊田の大井へのプレスから、高い位置を取っていたパパへの展開を早坂が奪った攻撃(66分頃)など、ここで決めきれれば勝ち点3が奪えたかもしれないという惜しい展開でした。

しかしながら、試合全体を通してみると磐田の攻撃に鳥栖が崩されるシーンも多く目立ち、追加点が奪えなかったことは悔やまれますが、アウェーであるということも考慮すると、引き分けで終えることができてよかったという見方もできます。

-----

特にセカンドステージに入ってからは、前線と中盤の連動および相手チームを圧倒する運動量で非常に堅固な守備組織を構築していた鳥栖ですが、この磐田戦では、被シュートも多くて危ないシーンも多く目立ちました。

鳥栖の守備は、前線の選手が相手のボールの配球先をコントロールし、配球された先に対して中盤の3人(ないしは4人)がプレッシャーを掛けて高い位置でボールを奪おうとする戦術です。

ところが、磐田戦では前線や中盤がプレッシャーをなかなかはめられず、次から次へと出てくる磐田の選手への対処に苦労していました。

要因として、ひとつは、磐田のボール回しのスピードが速く、サイドチェンジを含めた展開が非常にスピーディであったため、なかなかボールを奪いにいくポイントを絞り込むことができなかったこと、もうひとつは、ジェイ、アダイウトン、太田など選手たちの個人スキルが高く、本来は複数の選手で取り囲んでボールが奪える状況にありながら個人技で打開されてしまったり、ロングボールをキープされたりするので、少しずつ中盤が前に出られない状況となってしまったことが挙げられます。

特に後半の途中からは3-1-4-2と中盤から前線の選手の人数を増やしたため、素早いサイドチェンジ(特に左から右)によって中盤のスライドが追い付かずに、サイドバックと1VS1となってしまうシーンを簡単に作られてしまいました。

ゾーンディフェンスでは仕方のないことなのですが、ボールの位置によっては、相手へのアプローチまでにわずかな間ができる事がありますので、ダイレクトプレイやワンタッチプレイを多用されて素早く展開されると、選手間のスペースが空いてしまい、効率的にプレッシャーをかけられなくなります。

また、同様に、マークについている選手が相手の個人技で交わされてしまうと、相手にそのスペースを利用されるので、後からプレッシャーに入るメンバーは、相手の選択肢が多数ある中で対処しなければならなくなります。

------

今回は、前半35分に、磐田の素晴らしい崩しのシーンがあったので、そこをピックアップしてみました。

カミンスキーのキックを宮崎がキープしますが、鎌田の圧力を受けて最終ラインまでボールを戻します。豊田は、ボールが最終ラインまで戻るのを察知して大井にプレッシャーをかけます。豊田のプレッシャーに合わせて、全体がプレスの体制に入ります。

大井は豊田の圧力をサイドに交わしてパパにパスを送ります。ここまでは鳥栖も想定通りだったと思うのですが、福田がパパに対してプレッシャーをかけて川田へのパスを狙って義希も前に来たところ、パパは福田を交わして一気に前線のジェイにパスを送ります。

ここがひとつのポイントでして、パパが福田をはがす動きを見せることによって、鳥栖の中盤のプレッシャーをかいくぐって風穴を開けることができ、前線のジェイにボールを送り込んで起点とすることに成功しました。

ここでも、ジェイが素晴らしいポストプレイを見せるのですが、鳥栖の1列目、2列目が前にプレッシャーをかけた事により、最終ラインとのギャップができるので、ジェイにボールが入っても、中盤の選手が挟み込むことができませんでした。よって、ジェイは谷口からのプレッシャーを背中に受けますが、上手くボールをキープして上がってきた川辺がトップスピードでボールを推進できる素晴らしいパスを送ることが可能となりました。

この一連の素早い展開によって、鳥栖の1列目、2列目のプレスをかいくぐって、最終ラインだけ攻略すればよい状況を作り上げることができました。(しかもその最終ラインには谷口はいません)

そして、川辺は、ドリブルで前進していきながら、今度はキムミンヒョクを誘き出し、ひきつけたところで右サイドの太田に展開します。この段階で、鳥栖のゴール前にはセンターバックが不在の状況ができあがってしまいました。

太田にボールが渡ってからダイレクトでゴール前へクロスをあげられたものの、最終的には、藤田のファインプレイによって失点せずに済みました。ただ、鳥栖の守備としては完全に崩されてしまった磐田の素晴らしい攻撃でした。

私的には、谷口とミンヒョクがプレスに入ってしまっているので、ここはミヌがセンターバックのエリアに戻ってカバーリングするべきだったと考えます。負けている場面でしたら、攻撃に備えるというのも一つの手ですが、勝っている状態でしたし、何よりもセンターバック2人がゴール前に不在というのは、局面的にはかなり「やばい」状態でしたので。

この場面のように、鳥栖のプレッシャーの間を与える暇もないほどに、上下に、左右に素早いボールの展開を見せた磐田に対して、なかなか自分たちの思うような形でボールを奪う事ができなかった鳥栖でしたが、林を中心とした鳥栖の守備陣が、最後のシュート場面で集中した守備を見せていました。

特に、数多くのクロスを浴びていましたが、ポストに助けられたなどの場面はあったものの、磐田の強力な攻撃に対して、流れの中での失点を0に抑えたというのは、今後の自信につながったと思います。

<画像引用元:スカパーオンデマンド>

リベンジを目論んだ1戦でしたが、終了間際の失点によって、惜しくも引き分けに終わってしまいました。

相手のミスに乗じて1点取ってからは、磐田に押し込まれている時間が長かったのですが、鎌田の前線からのプレスでパパのパスミスを誘ってからシュートを放った豊田の攻撃(58分頃)や、豊田の大井へのプレスから、高い位置を取っていたパパへの展開を早坂が奪った攻撃(66分頃)など、ここで決めきれれば勝ち点3が奪えたかもしれないという惜しい展開でした。

しかしながら、試合全体を通してみると磐田の攻撃に鳥栖が崩されるシーンも多く目立ち、追加点が奪えなかったことは悔やまれますが、アウェーであるということも考慮すると、引き分けで終えることができてよかったという見方もできます。

-----

特にセカンドステージに入ってからは、前線と中盤の連動および相手チームを圧倒する運動量で非常に堅固な守備組織を構築していた鳥栖ですが、この磐田戦では、被シュートも多くて危ないシーンも多く目立ちました。

鳥栖の守備は、前線の選手が相手のボールの配球先をコントロールし、配球された先に対して中盤の3人(ないしは4人)がプレッシャーを掛けて高い位置でボールを奪おうとする戦術です。

ところが、磐田戦では前線や中盤がプレッシャーをなかなかはめられず、次から次へと出てくる磐田の選手への対処に苦労していました。

要因として、ひとつは、磐田のボール回しのスピードが速く、サイドチェンジを含めた展開が非常にスピーディであったため、なかなかボールを奪いにいくポイントを絞り込むことができなかったこと、もうひとつは、ジェイ、アダイウトン、太田など選手たちの個人スキルが高く、本来は複数の選手で取り囲んでボールが奪える状況にありながら個人技で打開されてしまったり、ロングボールをキープされたりするので、少しずつ中盤が前に出られない状況となってしまったことが挙げられます。

特に後半の途中からは3-1-4-2と中盤から前線の選手の人数を増やしたため、素早いサイドチェンジ(特に左から右)によって中盤のスライドが追い付かずに、サイドバックと1VS1となってしまうシーンを簡単に作られてしまいました。

ゾーンディフェンスでは仕方のないことなのですが、ボールの位置によっては、相手へのアプローチまでにわずかな間ができる事がありますので、ダイレクトプレイやワンタッチプレイを多用されて素早く展開されると、選手間のスペースが空いてしまい、効率的にプレッシャーをかけられなくなります。

また、同様に、マークについている選手が相手の個人技で交わされてしまうと、相手にそのスペースを利用されるので、後からプレッシャーに入るメンバーは、相手の選択肢が多数ある中で対処しなければならなくなります。

------

今回は、前半35分に、磐田の素晴らしい崩しのシーンがあったので、そこをピックアップしてみました。

カミンスキーのキックを宮崎がキープしますが、鎌田の圧力を受けて最終ラインまでボールを戻します。豊田は、ボールが最終ラインまで戻るのを察知して大井にプレッシャーをかけます。豊田のプレッシャーに合わせて、全体がプレスの体制に入ります。

大井は豊田の圧力をサイドに交わしてパパにパスを送ります。ここまでは鳥栖も想定通りだったと思うのですが、福田がパパに対してプレッシャーをかけて川田へのパスを狙って義希も前に来たところ、パパは福田を交わして一気に前線のジェイにパスを送ります。

ここがひとつのポイントでして、パパが福田をはがす動きを見せることによって、鳥栖の中盤のプレッシャーをかいくぐって風穴を開けることができ、前線のジェイにボールを送り込んで起点とすることに成功しました。

ここでも、ジェイが素晴らしいポストプレイを見せるのですが、鳥栖の1列目、2列目が前にプレッシャーをかけた事により、最終ラインとのギャップができるので、ジェイにボールが入っても、中盤の選手が挟み込むことができませんでした。よって、ジェイは谷口からのプレッシャーを背中に受けますが、上手くボールをキープして上がってきた川辺がトップスピードでボールを推進できる素晴らしいパスを送ることが可能となりました。

この一連の素早い展開によって、鳥栖の1列目、2列目のプレスをかいくぐって、最終ラインだけ攻略すればよい状況を作り上げることができました。(しかもその最終ラインには谷口はいません)

そして、川辺は、ドリブルで前進していきながら、今度はキムミンヒョクを誘き出し、ひきつけたところで右サイドの太田に展開します。この段階で、鳥栖のゴール前にはセンターバックが不在の状況ができあがってしまいました。

太田にボールが渡ってからダイレクトでゴール前へクロスをあげられたものの、最終的には、藤田のファインプレイによって失点せずに済みました。ただ、鳥栖の守備としては完全に崩されてしまった磐田の素晴らしい攻撃でした。

私的には、谷口とミンヒョクがプレスに入ってしまっているので、ここはミヌがセンターバックのエリアに戻ってカバーリングするべきだったと考えます。負けている場面でしたら、攻撃に備えるというのも一つの手ですが、勝っている状態でしたし、何よりもセンターバック2人がゴール前に不在というのは、局面的にはかなり「やばい」状態でしたので。

この場面のように、鳥栖のプレッシャーの間を与える暇もないほどに、上下に、左右に素早いボールの展開を見せた磐田に対して、なかなか自分たちの思うような形でボールを奪う事ができなかった鳥栖でしたが、林を中心とした鳥栖の守備陣が、最後のシュート場面で集中した守備を見せていました。

特に、数多くのクロスを浴びていましたが、ポストに助けられたなどの場面はあったものの、磐田の強力な攻撃に対して、流れの中での失点を0に抑えたというのは、今後の自信につながったと思います。

<画像引用元:スカパーオンデマンド>

Posted by オオタニ at

14:24

│Match Impression (2016)

2016年08月18日

アビスパ福岡 VS 鹿島アントラーズ

福岡と鹿島の試合を見ました。

福岡は、残留の為には、たとえ鹿島が相手とはいえ最低でも勝ち点1は欲しい所でしたが、ミスによる失点を重ねてホームでの痛い敗戦となりました。

私は、福岡がしっかりと守備ブロックを形成して守備をベースに戦っているにも関わらず、思いのほか失点が多い要因の一つに「攻撃力不足」があると考えます。

失点が多いのに攻撃力が問題とはこれ如何にという感じですが、昨年はJ2で相手が引いて構えてくるチームが多かったため、ウェリントンにあてるボールを精度よく蹴ることができて彼が適度にボールキープしてくれましたし、そもそもビルドアップの場面でも窮屈になる場面はそう多くありませんでした。

ところが、今年は、相手のプレスが強いことも相まって最終ラインやボランチがビルドアップで思うようにボールをさばくことができず、怪我や守備戦術の影響でウェリントンが試合に出場していないケースも多くて前線で思うようにボールキープすることができず、大宮戦、柏戦など、ビルドアップの途中でミスが発生して失点するというケースや、開幕の鳥栖戦のようにラストパスの精度を欠いて、一気にカウンターから失点するというようなケースが見られます。

前節の鹿島戦の失点も、ビルドアップの途中でボールを奪われたことが失点につながりましたが、ブロックをしっかり形成しているときよりも、むしろ不用意にボールを奪われるなどの攻撃面でうまくいっていないことが、失点の多さに繋がっているのではないかと感じ、攻撃力の不足が失点の原因と考えたわけです。

では、先制の失点シーンをピックアップしてみます。

図は、福岡がボールキープして、ビルドアップをしながら、城後にくさびを入れるシーンです。

城後にボールが入ると同時に、鹿島の選手がプレスにかかり、(坂田へのパスコースに審判がはいってしまうという不運もありましたが)富安へのリターンが合わずにボールロストしてしまいます。

そして、ボールロストした直後に、鹿島がダイレクトで金崎にボールを入れますが、ここがターニングポイントでありまして、金崎にボールが入った後の福岡の選手の動きは、それぞれがそれぞれの思惑で動いていたように見えました。

金崎に一番近い位置にいたのはキムヒョヌンでしたが、「ブロックを構える」という意識が強かったのか、彼は自分の持場である最終ラインに戻るべく、リトリートを始めてしまいました。彼にとっては、まずは自分の守備位置に戻るのが先決だったのかもしれません。

ボールロストした直後の冨安は、金崎に対して強く当たるわけではなく、金崎を後ろから見ながら、比較的ゆっくりとリトリートしておりました。あの位置から激しく当たると、イエローカードをもらう可能性が高いですし、最終ラインに人数がいたので安心していたのかもしれません。

三門は、どちらかというとラインを維持しておきたかった模様で、少しずつ下がりながら停滞していた感じでした。赤崎が裏に走り抜けるのは無視して、裏に走りたければ勝手に走ってもらえれば、パスが出てもオフサイドが取れるという意識があったのではないかと思われます。

濱田は、赤崎が裏のスペースに向かって走りこむのを察知し、赤崎を離すまいとマークしながらついていったのですが、残念ながらスピードの違いで振り切られてしましました。

實藤は、ビルドアップの際に、かなり高い位置にポジションをとっていたので、当然ながら最終ラインに戻ることはできませんでした。

その結果、福岡守備陣の方が人数は多かったのですが、誰も金崎に対するプレッシャーをかけることができず、フリーでドリブルしながらスペースを見つけ、赤崎へピンポイントのパスを送りゴールを決められてしまいました。

ビルドアップでのボールロスト直後は、切り替えてのファーストディフェンスが非常に重要なのですが、全体の意思(やらなければならないこと)が統一されておらず、あっという間に失点してしまった感じです。

福岡で監督をしていた松田さんが、ゾーン守備でのキーワードとして

「ボール周辺の雲行き」

という言葉を使っていました。

「ボール周辺の状況がどうなっているのか、ボールホルダーは次にどんなプレーをしようとしているのか、また、どんなプレーが可能なのか」

という事を表すキーワードです。

福岡の選手が「ボール周辺の雲行き」として、ボールを保持してラストパスを狙っている金崎をフリーにしてはいけないという事を察知できていなかったのは致命的でした。

数多くいた福岡の選手のうち、誰か一人でも金崎にプレッシャーをかけることができれば、あの鮮やかなスルーパスを防げたのではないかと思います。

ボールも味方も常に動いているので、局面、局面での判断は非常に難しいのですが、ビルドアップミスから一気に先制点を喫してしまうのは、チーム状況から考えても、非常に痛い失点でした。

<画像引用元:スカパーオンデマンド>

福岡は、残留の為には、たとえ鹿島が相手とはいえ最低でも勝ち点1は欲しい所でしたが、ミスによる失点を重ねてホームでの痛い敗戦となりました。

私は、福岡がしっかりと守備ブロックを形成して守備をベースに戦っているにも関わらず、思いのほか失点が多い要因の一つに「攻撃力不足」があると考えます。

失点が多いのに攻撃力が問題とはこれ如何にという感じですが、昨年はJ2で相手が引いて構えてくるチームが多かったため、ウェリントンにあてるボールを精度よく蹴ることができて彼が適度にボールキープしてくれましたし、そもそもビルドアップの場面でも窮屈になる場面はそう多くありませんでした。

ところが、今年は、相手のプレスが強いことも相まって最終ラインやボランチがビルドアップで思うようにボールをさばくことができず、怪我や守備戦術の影響でウェリントンが試合に出場していないケースも多くて前線で思うようにボールキープすることができず、大宮戦、柏戦など、ビルドアップの途中でミスが発生して失点するというケースや、開幕の鳥栖戦のようにラストパスの精度を欠いて、一気にカウンターから失点するというようなケースが見られます。

前節の鹿島戦の失点も、ビルドアップの途中でボールを奪われたことが失点につながりましたが、ブロックをしっかり形成しているときよりも、むしろ不用意にボールを奪われるなどの攻撃面でうまくいっていないことが、失点の多さに繋がっているのではないかと感じ、攻撃力の不足が失点の原因と考えたわけです。

では、先制の失点シーンをピックアップしてみます。

図は、福岡がボールキープして、ビルドアップをしながら、城後にくさびを入れるシーンです。

城後にボールが入ると同時に、鹿島の選手がプレスにかかり、(坂田へのパスコースに審判がはいってしまうという不運もありましたが)富安へのリターンが合わずにボールロストしてしまいます。

そして、ボールロストした直後に、鹿島がダイレクトで金崎にボールを入れますが、ここがターニングポイントでありまして、金崎にボールが入った後の福岡の選手の動きは、それぞれがそれぞれの思惑で動いていたように見えました。

金崎に一番近い位置にいたのはキムヒョヌンでしたが、「ブロックを構える」という意識が強かったのか、彼は自分の持場である最終ラインに戻るべく、リトリートを始めてしまいました。彼にとっては、まずは自分の守備位置に戻るのが先決だったのかもしれません。

ボールロストした直後の冨安は、金崎に対して強く当たるわけではなく、金崎を後ろから見ながら、比較的ゆっくりとリトリートしておりました。あの位置から激しく当たると、イエローカードをもらう可能性が高いですし、最終ラインに人数がいたので安心していたのかもしれません。

三門は、どちらかというとラインを維持しておきたかった模様で、少しずつ下がりながら停滞していた感じでした。赤崎が裏に走り抜けるのは無視して、裏に走りたければ勝手に走ってもらえれば、パスが出てもオフサイドが取れるという意識があったのではないかと思われます。

濱田は、赤崎が裏のスペースに向かって走りこむのを察知し、赤崎を離すまいとマークしながらついていったのですが、残念ながらスピードの違いで振り切られてしましました。

實藤は、ビルドアップの際に、かなり高い位置にポジションをとっていたので、当然ながら最終ラインに戻ることはできませんでした。

その結果、福岡守備陣の方が人数は多かったのですが、誰も金崎に対するプレッシャーをかけることができず、フリーでドリブルしながらスペースを見つけ、赤崎へピンポイントのパスを送りゴールを決められてしまいました。

ビルドアップでのボールロスト直後は、切り替えてのファーストディフェンスが非常に重要なのですが、全体の意思(やらなければならないこと)が統一されておらず、あっという間に失点してしまった感じです。

福岡で監督をしていた松田さんが、ゾーン守備でのキーワードとして

「ボール周辺の雲行き」

という言葉を使っていました。

「ボール周辺の状況がどうなっているのか、ボールホルダーは次にどんなプレーをしようとしているのか、また、どんなプレーが可能なのか」

という事を表すキーワードです。

福岡の選手が「ボール周辺の雲行き」として、ボールを保持してラストパスを狙っている金崎をフリーにしてはいけないという事を察知できていなかったのは致命的でした。

数多くいた福岡の選手のうち、誰か一人でも金崎にプレッシャーをかけることができれば、あの鮮やかなスルーパスを防げたのではないかと思います。

ボールも味方も常に動いているので、局面、局面での判断は非常に難しいのですが、ビルドアップミスから一気に先制点を喫してしまうのは、チーム状況から考えても、非常に痛い失点でした。

<画像引用元:スカパーオンデマンド>

Posted by オオタニ at

19:04

│Match Impression (2016)

2016年08月15日

2016 2ND 8節 サガン鳥栖 VS 川崎フロンターレ

福岡ソフトバンクホークスとのコラボ企画により、ほぼすべての席のチケットが完売するという集客ができたサガン鳥栖は、16試合連続無敗中でセカンドステージ制覇へ強い意気込みを見せている川崎フロンターレとの対戦でした。

サガン鳥栖の歴史の中で、これまではあまり得意ではない大観衆の中での試合でしたが、この試合では観客の歓声が選手の一歩を後押しするのに多大な効果を発揮し、サガン鳥栖の選手たちは最後まで運動量が衰えることなく走りきることができました。

自分たちのやりたい事、やらなければならない事をしっかりとやり通し、そしてそれが強豪から勝利を奪うという結果に繋がったことは、これからセカンドステージを戦う上で非常に選手たちの自信になったと思います。

■ 相手陣内での攻撃的なプレッシング

サガン鳥栖の今回の勝因は、攻撃的なプレッシングが試合を通じて機能した事です。そして、前半から高い位置でボールを奪ってからのショートカウンターを何度となく繰り出せたのは、川崎が攻撃に対する意識を削り、守備へと意識を向かせるには十分すぎるほどの効果がありました。

川崎のビルドアップは、21番が下がってセンターバックの2人と並んで3人でパス交換しながら、中央へのくさびを狙う形でした。もちろん、中央には中村憲がいるわけでして、前線に大久保、小林というストライカーを有する川崎にとっては、中村憲が中央で前を向けるパスを受けることは、得点に直結する可能性が大きく高まります。

そこで、サガン鳥栖が選んだ選択は、中央へのパスを徹底的に狙う事でした。川崎は、サイドバックを両側に張り出しますが、ボールキープで経由すること、そして相手の中盤を引き寄せることが主な役割であり、サイドから縦にえぐろうという攻撃は自分たちの攻撃ではありません。鳥栖の選手は、サイドの選手たちに引っ張られることなく、川崎の中央の選手の前にでてパスコース限定するという道を選びました。

19分のシーンは、この試合の鳥栖の狙いが現れていて、川崎の両サイドバックへとボールを追い込んで横に展開させるよりは、縦に入るパスに備えて4人の中盤が中央で構えることを選択しており、豊田・早坂がプレスをかけてコースを限定することによって、21番が出した縦へのパスを分断することに成功しました。

■ 度重なるサイドバックの裏を突いたカウンター

もうひとつ、鳥栖が川崎の攻撃に対する威力を低下させたのは、前半開始直後からの度重なるサイドバックの裏を突いたカウンター攻撃でした。川崎はビルドアップから攻撃をしかけるに当たり、サイドバックが高い位置を保って人数をかけて仕掛けてきますので、鳥栖としては高い位置でボールを奪った瞬間にその裏を突くことによって簡単にゴール前までボールを運ぶことができました。(無論、キムミヌのスピードがなせた業であります。)

中継では鳥栖の左サイド(川崎の右サイド)の攻防に着目していたようですが、鳥栖の右サイド(川崎の左サイド)をついたカウンターも立て続けに浴びせることができています。

ビルドアップでは最終ラインに入っていた21番が、守勢に回るとセンターバックの前でボール保持者へのアクションを行う事によって、サイドのスペースを埋めることに苦労しており、こうなってくると、川崎としてもほっておくこともできず、時間が経つにつれ、両サイドバックの位置取りを調整する事になります。

鳥栖の前半のカウンター攻撃は得点には至りませんでしたが、川崎に自分たちのスペースを狙われることのケア(つまり守備への意識)を考えさせただけでも、攻撃の威力をそぎ落とすには十分効果がありました。

川崎は、怪我人の発生+リオデジャネイロオリンピックによる大島、原川の招集で主力を欠く状態ということもあり、大久保や小林に対してボールが入る以前のところで攻撃が寸断されてしまって、シュートを打つことすらままならない状態でした。

後半に入ると、ビルドアップに苦労しているからか、中村憲が低い位置でボールを受けるようになり、これによって、ボールを保持できる時間帯も増えて鳥栖のプレスからのショートカウンターを受けることは少なくなりましたが、その分、中村憲と大久保、小林との距離が出来たことによって、鳥栖としては致命的なパスを受ける可能性も減りました。

結果的に、鳥栖は、後半開始直後のキムミヌのゴールだけでしたが、得点のチャンスとしては鳥栖の方が川崎よりも数多く作っており、川崎の攻撃をうまく分断することにも成功して、試合全体を通して優位に立つことができました。

この暑い夏場を最後まで走りきった鳥栖の選手たち(特に中盤の4人)の体力には驚かされます。しかしながら、怪我や疲労というのはつきものなので、ベンチにいる選手たちもモチベーションを下げずに頑張ってほしいです。

また、贅沢な指摘ですが、チャンスがゴールに結びついて2点差、3点差とすることによって、主力選手と交代させることも可能になります。

セカンドステージの好調を維持するためにも、怪我なく、チーム全体で暑い夏を乗り切って欲しいです。

<画像引用元:スカパーオンデマンド>

サガン鳥栖の歴史の中で、これまではあまり得意ではない大観衆の中での試合でしたが、この試合では観客の歓声が選手の一歩を後押しするのに多大な効果を発揮し、サガン鳥栖の選手たちは最後まで運動量が衰えることなく走りきることができました。

自分たちのやりたい事、やらなければならない事をしっかりとやり通し、そしてそれが強豪から勝利を奪うという結果に繋がったことは、これからセカンドステージを戦う上で非常に選手たちの自信になったと思います。

■ 相手陣内での攻撃的なプレッシング

サガン鳥栖の今回の勝因は、攻撃的なプレッシングが試合を通じて機能した事です。そして、前半から高い位置でボールを奪ってからのショートカウンターを何度となく繰り出せたのは、川崎が攻撃に対する意識を削り、守備へと意識を向かせるには十分すぎるほどの効果がありました。

川崎のビルドアップは、21番が下がってセンターバックの2人と並んで3人でパス交換しながら、中央へのくさびを狙う形でした。もちろん、中央には中村憲がいるわけでして、前線に大久保、小林というストライカーを有する川崎にとっては、中村憲が中央で前を向けるパスを受けることは、得点に直結する可能性が大きく高まります。

そこで、サガン鳥栖が選んだ選択は、中央へのパスを徹底的に狙う事でした。川崎は、サイドバックを両側に張り出しますが、ボールキープで経由すること、そして相手の中盤を引き寄せることが主な役割であり、サイドから縦にえぐろうという攻撃は自分たちの攻撃ではありません。鳥栖の選手は、サイドの選手たちに引っ張られることなく、川崎の中央の選手の前にでてパスコース限定するという道を選びました。

19分のシーンは、この試合の鳥栖の狙いが現れていて、川崎の両サイドバックへとボールを追い込んで横に展開させるよりは、縦に入るパスに備えて4人の中盤が中央で構えることを選択しており、豊田・早坂がプレスをかけてコースを限定することによって、21番が出した縦へのパスを分断することに成功しました。

■ 度重なるサイドバックの裏を突いたカウンター

もうひとつ、鳥栖が川崎の攻撃に対する威力を低下させたのは、前半開始直後からの度重なるサイドバックの裏を突いたカウンター攻撃でした。川崎はビルドアップから攻撃をしかけるに当たり、サイドバックが高い位置を保って人数をかけて仕掛けてきますので、鳥栖としては高い位置でボールを奪った瞬間にその裏を突くことによって簡単にゴール前までボールを運ぶことができました。(無論、キムミヌのスピードがなせた業であります。)

中継では鳥栖の左サイド(川崎の右サイド)の攻防に着目していたようですが、鳥栖の右サイド(川崎の左サイド)をついたカウンターも立て続けに浴びせることができています。

ビルドアップでは最終ラインに入っていた21番が、守勢に回るとセンターバックの前でボール保持者へのアクションを行う事によって、サイドのスペースを埋めることに苦労しており、こうなってくると、川崎としてもほっておくこともできず、時間が経つにつれ、両サイドバックの位置取りを調整する事になります。

鳥栖の前半のカウンター攻撃は得点には至りませんでしたが、川崎に自分たちのスペースを狙われることのケア(つまり守備への意識)を考えさせただけでも、攻撃の威力をそぎ落とすには十分効果がありました。

川崎は、怪我人の発生+リオデジャネイロオリンピックによる大島、原川の招集で主力を欠く状態ということもあり、大久保や小林に対してボールが入る以前のところで攻撃が寸断されてしまって、シュートを打つことすらままならない状態でした。

後半に入ると、ビルドアップに苦労しているからか、中村憲が低い位置でボールを受けるようになり、これによって、ボールを保持できる時間帯も増えて鳥栖のプレスからのショートカウンターを受けることは少なくなりましたが、その分、中村憲と大久保、小林との距離が出来たことによって、鳥栖としては致命的なパスを受ける可能性も減りました。

結果的に、鳥栖は、後半開始直後のキムミヌのゴールだけでしたが、得点のチャンスとしては鳥栖の方が川崎よりも数多く作っており、川崎の攻撃をうまく分断することにも成功して、試合全体を通して優位に立つことができました。

この暑い夏場を最後まで走りきった鳥栖の選手たち(特に中盤の4人)の体力には驚かされます。しかしながら、怪我や疲労というのはつきものなので、ベンチにいる選手たちもモチベーションを下げずに頑張ってほしいです。

また、贅沢な指摘ですが、チャンスがゴールに結びついて2点差、3点差とすることによって、主力選手と交代させることも可能になります。

セカンドステージの好調を維持するためにも、怪我なく、チーム全体で暑い夏を乗り切って欲しいです。

<画像引用元:スカパーオンデマンド>

Posted by オオタニ at

19:20

│Match Impression (2016)

2016年07月27日

2016 2ND 5節 アビスパ福岡 VS サガン鳥栖

勝利か、敗北か。

歓喜か、悲哀か。

残留へ向けた前進か、降格に向けた後退か。

シーズンも半分以上が経過し、来年度もトップリーグに残れるか否かを決める分水嶺の試合…と言っても過言ではない戦いとなった九州ダービーでしたが、最終的には我らがサガン鳥栖が、歓喜の雄たけびを上げる結果となりました。Congratulations!

■ スターティングメンバーに見るチーム状況

福岡のスターティングメンバー発表ではディフェンス3枚でしたが、実際は駒野が左サイドバックにはいる形で最終ラインは、駒野、濱田、キムヒョヌン、実藤の4人。中盤も4人で構成し、三門と田村がボランチに入って金森、城後がアウトサイドを担当。そして、邦本と平井の2人がトップ。

鳥栖はいつも通りの布陣。豊田の相棒としては、ここ数試合、ボールキープ力と守備力で貢献している早坂がスターティングメンバーのポジションを獲得しています。

スターティングメンバーを見ると、鳥栖はほぼベストメンバーであるのに対し、福岡はリオオリンピックで亀川、富安が不在、そして、J2を勝ち取った基盤(主軸)メンバーであるウェリントンがベンチにすら入っておらず、ボランチ補強で獲得したダニルソンも試合に出られない状態。ゴールキーパーもここのところイボムヨンが外されています。そして、チーム状況を改善しようと急遽補強した駒野と三門がスタメンを張るという、決してチームとして良い状態でないことがスターティングメンバーだけで垣間見えます。

■ 洗練されたビルドアップ

福岡の守備のスイッチは、鳥栖のサイドバックがボールを持って福岡陣内に入り込んだ時で、藤田がボールを受けた時は金森、吉田がボールを受けた時は城後が前に張りだし、通常時の4-4-2から、4-3-3のような形に変え、相手サイドバックへ対するプレッシャーを仕掛けて周りがそれにつれて連動していました。

鳥栖のビルドアップのパターンとしては、最終ラインが横に展開する合間、合間に

① サイドハーフの選手を1列下げて、サイドバックを高めに張らせる。

② 最終ラインによるつなぎの間に義希を挟んで、サイドハーフと前線が動く時間を作る

というパターンで崩しにかかりました。義希というアクセントが入ることによって、邦本、平井がフォワードだけでなく、ハーフの選手を見なければならない状態となり、谷口、ミンヒョクへのプレッシャーを手薄にさせることに成功していました。福岡としては、勇気をもってボランチのうちのどちらか一人が義希をケアすることができれば、邦本、平井の二人が鳥栖の最終ラインにプレッシャーをかけることができたかもしれないなという所でしたが、なかなか難しかったですね。

鳥栖としては、サイドバックが金森や城後のプレッシャーで窮屈になると、後ろに戻してセンターバックからの組み立てのやり直しを選択できたため、ビルドアップとして比較的余裕が見られ、サイドチェンジの繰り返しの中で福岡の選手のスライドが遅れて、三門、田村が「はずしてしまう」選手をゆっくりと狙う事が可能となり、最終ラインから1列前へ運ぶという点では、特に苦労はしていなかった印象です。

また、金森、城後がプレスに上がってくるのはわかっている状態であり、つなぎの狙い目としてはその背後というチームの意識が統一されていて、キムミヌ、福田、鎌田、早坂がポジショニングを変えながら、相手ボランチの横のエリアでボールを受ける形作りを行っていました。

そういう形作り(鳥栖の崩し方)のシーンとして、この試合の、17分~18分頃にかけてかなり凝縮されていますので、ぜひとも下の図を見てみてください。

と、たくさんの図を配置させて頂きましたが、大枠として、パターン①とパターン②の形が鳥栖のビルドアップのやり方でした。福田と吉田の関係、藤田とキムミヌの関係は、ファーストステージに比べて連動性がより高まってますね。(もっとも、ファーストステージは吉田とペクソンドン、吉田とチェソングンの関係だったのですが)

ちなみに、邦本が打開しようと義希ではなく鳥栖の最終ラインにプレスをかけると、義希がフリーになってしまって、下の図のようになってしまいました。平井、邦本、そして田村、三門の位置取りをどのラインに取るかというのが、この試合の大きなポイントだったようです。

鳥栖も、完璧に毎回つなぐことができたわけではなく、福岡が圧力をかけることに成功したシーンもありまして、鳥栖の最終ラインがゴールキーパーに戻してやむを得なく直接前線にボールを放り込んだシーンもあります。

ところが、長いボールに対する鎌田と早坂の役割分担がこれまたうまくできていて、一人は、豊田が競り勝った場合にマイボールにできる位置に入る役目、一人は、福岡のディフェンスに跳ね返されたときにセカンドボールを拾う役目という形を作ることができており、福岡の中盤がプレスによって薄くなっているところに福田、義希、キムミヌも入り込んできたので、多くの場面でセカンドボールを拾う事ができていました。豊田が競り勝ったボールを背後に流して早坂が飛び出すというシーンが2~3回作れましたが、これに関してはホント出来すぎでした。

福岡の守りで気になったのは、鳥栖のサイドバックにボールが入ったときに、城後と金森は多くの場面で後ろを確認してからプレスに入るかポジションを取っておくのか考えて動いています。三門は新戦力ですし、田村も最終ラインで試合に出ることが多い選手ですので、ボランチ二人が(言葉は悪いですが)急造というのは、攻撃にも守備にも戦力的に厳しい状態だったと思います。その結果、福岡の選手たちはボールを奪うための守備ではなく、ボールを前に出させないための守備になっているように眼に映りました。

それに対して鳥栖のプレスは、非常に高い位置に設定されており、相手がボールを保持していれば、それが例え福岡陣内であっても前から圧力をかけることができていました。福岡との違いは、中盤の選手が1列上がって、最終ラインとつなぎに入るボランチの選手を豊田、早坂、鎌田の3人でプレッシャーをかけており、福岡の選択肢が「蹴る」しかなくなるまで、執拗に前から圧力をかけていました。

ウェリントンがいるならば福岡も長いボールが有効となるのでしょうが、平井・邦本(終盤には城後)の高さでは、ロングボールを思い通りにキープするには至りませんでした。時折、長いボールが邦本や金森の足元に入ることによって、個人技でチャンスを作ることはできるのですが、組織として崩す形を作るまでには至りませんでした。福岡は最終ラインからのつなぎの部分で、特にリードされてからは、ハーフの選手が前に行き過ぎていた場面も多く、つなぎたいのか、蹴りたいのか、選手間で意思統一とれていない面が見て取れました。

■ 試合中の感想

試合の全体を通じて鳥栖が優勢な感じで試合を進めることができたものの、前半は決定的なシーンを作るまでには至りませんでした。ただ、ボールの運び方、セカンドボールを拾っての2次攻撃など、福岡に対して鳥栖に崩されそうな恐怖感を与えるに十分だった戦いでした。鳥栖はファーストステージからシュート数が少ないという指摘も多く、この試合もなかなかシュートを打てるシーンがなかったのですが、決して悲観するような内容ではなく、ひとつきっかけが起きることによって、点数が入りだす予感はしていました。

後半にはいってすぐにオウンゴールで先制されたのですが、先制点とられても悲観しなかった試合なんて、何試合ぶりでしょうか(笑)鳥栖が前半から前にでてよいプレーができていることが見えていたので、必ず得点できると信じていました。逆に、福岡が得点を取ったことにより、サイドバックに対する圧力がかからず、引いてブロックを構えだすという構図が見て取れたので、点を取られたことによって良い方向に動き出す可能性は多々ありました。

また、同じ同点の場面でも、0-0のままで進んでいった状況と、一旦引いてしまって1-1となってしまった状況では、チームの勢いが異なります。1-1に追いついてからも、鳥栖の方が攻める気持ちが前面出ており、ビルドアップもうまくいっていたこともあって、福岡の選手たちの前への押し上げを許しませんでした。福田、義希、キムミヌの運動量が、三門、田村の運動量に勝ることによって中盤を制圧できたことが非常に大きかったと思います。

そして、何といってもクロス精度。いくら相手を崩しても、ラストパスもしくはシュートの精度を欠いてしまっては得点になりません。得点を決めた鎌田と富山も見事でしたが、彼らに対する吉田、キムミヌのクロスの質には多くの拍手を送りたいです。ちなみに、藤田に関しては、この試合もいくつかのクロスが味方に合わなかったので、クロスが味方に合わないならば、自分で抜いてシュート打ってゴールを決めてやる!という心意気だと感じました(笑)

▼ 先制点を決められた時

▼ 追いついた時

▼ 逆転した時

▼ 試合が終わった時

<画像引用元:スカパーオンデマンド>

歓喜か、悲哀か。

残留へ向けた前進か、降格に向けた後退か。

シーズンも半分以上が経過し、来年度もトップリーグに残れるか否かを決める分水嶺の試合…と言っても過言ではない戦いとなった九州ダービーでしたが、最終的には我らがサガン鳥栖が、歓喜の雄たけびを上げる結果となりました。Congratulations!

■ スターティングメンバーに見るチーム状況

福岡のスターティングメンバー発表ではディフェンス3枚でしたが、実際は駒野が左サイドバックにはいる形で最終ラインは、駒野、濱田、キムヒョヌン、実藤の4人。中盤も4人で構成し、三門と田村がボランチに入って金森、城後がアウトサイドを担当。そして、邦本と平井の2人がトップ。

鳥栖はいつも通りの布陣。豊田の相棒としては、ここ数試合、ボールキープ力と守備力で貢献している早坂がスターティングメンバーのポジションを獲得しています。

スターティングメンバーを見ると、鳥栖はほぼベストメンバーであるのに対し、福岡はリオオリンピックで亀川、富安が不在、そして、J2を勝ち取った基盤(主軸)メンバーであるウェリントンがベンチにすら入っておらず、ボランチ補強で獲得したダニルソンも試合に出られない状態。ゴールキーパーもここのところイボムヨンが外されています。そして、チーム状況を改善しようと急遽補強した駒野と三門がスタメンを張るという、決してチームとして良い状態でないことがスターティングメンバーだけで垣間見えます。

■ 洗練されたビルドアップ

福岡の守備のスイッチは、鳥栖のサイドバックがボールを持って福岡陣内に入り込んだ時で、藤田がボールを受けた時は金森、吉田がボールを受けた時は城後が前に張りだし、通常時の4-4-2から、4-3-3のような形に変え、相手サイドバックへ対するプレッシャーを仕掛けて周りがそれにつれて連動していました。

鳥栖のビルドアップのパターンとしては、最終ラインが横に展開する合間、合間に

① サイドハーフの選手を1列下げて、サイドバックを高めに張らせる。

② 最終ラインによるつなぎの間に義希を挟んで、サイドハーフと前線が動く時間を作る

というパターンで崩しにかかりました。義希というアクセントが入ることによって、邦本、平井がフォワードだけでなく、ハーフの選手を見なければならない状態となり、谷口、ミンヒョクへのプレッシャーを手薄にさせることに成功していました。福岡としては、勇気をもってボランチのうちのどちらか一人が義希をケアすることができれば、邦本、平井の二人が鳥栖の最終ラインにプレッシャーをかけることができたかもしれないなという所でしたが、なかなか難しかったですね。

鳥栖としては、サイドバックが金森や城後のプレッシャーで窮屈になると、後ろに戻してセンターバックからの組み立てのやり直しを選択できたため、ビルドアップとして比較的余裕が見られ、サイドチェンジの繰り返しの中で福岡の選手のスライドが遅れて、三門、田村が「はずしてしまう」選手をゆっくりと狙う事が可能となり、最終ラインから1列前へ運ぶという点では、特に苦労はしていなかった印象です。

また、金森、城後がプレスに上がってくるのはわかっている状態であり、つなぎの狙い目としてはその背後というチームの意識が統一されていて、キムミヌ、福田、鎌田、早坂がポジショニングを変えながら、相手ボランチの横のエリアでボールを受ける形作りを行っていました。

そういう形作り(鳥栖の崩し方)のシーンとして、この試合の、17分~18分頃にかけてかなり凝縮されていますので、ぜひとも下の図を見てみてください。

と、たくさんの図を配置させて頂きましたが、大枠として、パターン①とパターン②の形が鳥栖のビルドアップのやり方でした。福田と吉田の関係、藤田とキムミヌの関係は、ファーストステージに比べて連動性がより高まってますね。(もっとも、ファーストステージは吉田とペクソンドン、吉田とチェソングンの関係だったのですが)

ちなみに、邦本が打開しようと義希ではなく鳥栖の最終ラインにプレスをかけると、義希がフリーになってしまって、下の図のようになってしまいました。平井、邦本、そして田村、三門の位置取りをどのラインに取るかというのが、この試合の大きなポイントだったようです。

鳥栖も、完璧に毎回つなぐことができたわけではなく、福岡が圧力をかけることに成功したシーンもありまして、鳥栖の最終ラインがゴールキーパーに戻してやむを得なく直接前線にボールを放り込んだシーンもあります。

ところが、長いボールに対する鎌田と早坂の役割分担がこれまたうまくできていて、一人は、豊田が競り勝った場合にマイボールにできる位置に入る役目、一人は、福岡のディフェンスに跳ね返されたときにセカンドボールを拾う役目という形を作ることができており、福岡の中盤がプレスによって薄くなっているところに福田、義希、キムミヌも入り込んできたので、多くの場面でセカンドボールを拾う事ができていました。豊田が競り勝ったボールを背後に流して早坂が飛び出すというシーンが2~3回作れましたが、これに関してはホント出来すぎでした。

福岡の守りで気になったのは、鳥栖のサイドバックにボールが入ったときに、城後と金森は多くの場面で後ろを確認してからプレスに入るかポジションを取っておくのか考えて動いています。三門は新戦力ですし、田村も最終ラインで試合に出ることが多い選手ですので、ボランチ二人が(言葉は悪いですが)急造というのは、攻撃にも守備にも戦力的に厳しい状態だったと思います。その結果、福岡の選手たちはボールを奪うための守備ではなく、ボールを前に出させないための守備になっているように眼に映りました。

それに対して鳥栖のプレスは、非常に高い位置に設定されており、相手がボールを保持していれば、それが例え福岡陣内であっても前から圧力をかけることができていました。福岡との違いは、中盤の選手が1列上がって、最終ラインとつなぎに入るボランチの選手を豊田、早坂、鎌田の3人でプレッシャーをかけており、福岡の選択肢が「蹴る」しかなくなるまで、執拗に前から圧力をかけていました。

ウェリントンがいるならば福岡も長いボールが有効となるのでしょうが、平井・邦本(終盤には城後)の高さでは、ロングボールを思い通りにキープするには至りませんでした。時折、長いボールが邦本や金森の足元に入ることによって、個人技でチャンスを作ることはできるのですが、組織として崩す形を作るまでには至りませんでした。福岡は最終ラインからのつなぎの部分で、特にリードされてからは、ハーフの選手が前に行き過ぎていた場面も多く、つなぎたいのか、蹴りたいのか、選手間で意思統一とれていない面が見て取れました。

■ 試合中の感想

試合の全体を通じて鳥栖が優勢な感じで試合を進めることができたものの、前半は決定的なシーンを作るまでには至りませんでした。ただ、ボールの運び方、セカンドボールを拾っての2次攻撃など、福岡に対して鳥栖に崩されそうな恐怖感を与えるに十分だった戦いでした。鳥栖はファーストステージからシュート数が少ないという指摘も多く、この試合もなかなかシュートを打てるシーンがなかったのですが、決して悲観するような内容ではなく、ひとつきっかけが起きることによって、点数が入りだす予感はしていました。

後半にはいってすぐにオウンゴールで先制されたのですが、先制点とられても悲観しなかった試合なんて、何試合ぶりでしょうか(笑)鳥栖が前半から前にでてよいプレーができていることが見えていたので、必ず得点できると信じていました。逆に、福岡が得点を取ったことにより、サイドバックに対する圧力がかからず、引いてブロックを構えだすという構図が見て取れたので、点を取られたことによって良い方向に動き出す可能性は多々ありました。

また、同じ同点の場面でも、0-0のままで進んでいった状況と、一旦引いてしまって1-1となってしまった状況では、チームの勢いが異なります。1-1に追いついてからも、鳥栖の方が攻める気持ちが前面出ており、ビルドアップもうまくいっていたこともあって、福岡の選手たちの前への押し上げを許しませんでした。福田、義希、キムミヌの運動量が、三門、田村の運動量に勝ることによって中盤を制圧できたことが非常に大きかったと思います。

そして、何といってもクロス精度。いくら相手を崩しても、ラストパスもしくはシュートの精度を欠いてしまっては得点になりません。得点を決めた鎌田と富山も見事でしたが、彼らに対する吉田、キムミヌのクロスの質には多くの拍手を送りたいです。ちなみに、藤田に関しては、この試合もいくつかのクロスが味方に合わなかったので、クロスが味方に合わないならば、自分で抜いてシュート打ってゴールを決めてやる!という心意気だと感じました(笑)

▼ 先制点を決められた時

これで福岡ドン引きするはずやけん、1点さえ取れたら逆転勝ちやな。

— オーレ@SAgAN Report (@ootanirendi) 2016年7月23日

▼ 追いついた時

わかってた(笑)

— オーレ@SAgAN Report (@ootanirendi) 2016年7月23日

前への動きが無くなるアビスパなんて怖くない! https://t.co/43r2Xl6b2E

▼ 逆転した時

ここまでは想定通り!

— オーレ@SAgAN Report (@ootanirendi) 2016年7月23日

さて、追い付かれても良いから、もっと攻めよう! https://t.co/43r2Xl6b2E

▼ 試合が終わった時

オウンゴールを皮切りに、引いた瞬間に失点するという分かりやすいダービーの構図でした。

— オーレ@SAgAN Report (@ootanirendi) 2016年7月23日

2点目取っても前にプレスして、3点目を奪ったから故の勝利です。

選手たちには感謝です! pic.twitter.com/Kr7iB3vmL2

<画像引用元:スカパーオンデマンド>

Posted by オオタニ at

17:28

│Match Impression (2016)

2016年07月13日

2016 2ND 1節 ヴィッセル神戸 VS サガン鳥栖

ファーストステージで得点を上げることに苦労していたチームがセカンドステージに入って1試合で5得点をあげ、ファーストステージで1試合平均1失点以下に抑えていたチームがセカンドステージに入って2試合で4失点を喫するという、まるでモデルチェンジをしたかのようにチームの成績が変革しました。

強豪チームとの対戦を控えているので、セカンドステージがこのままの戦い方で続くのかは分かりませんが、攻撃と守備は表裏一体ですので、攻撃にかける人数、守備にかける人数のバランスを取りながら、「相手よりも1点多く点を取った状態で試合を終了する」ための最適な戦術へと導いてほしいです。

また、先日の試合の後に思ったのですが、0-0のスコアレスドローの試合よりも、今回の2-2の引き分けの方が、サポーターのみなさまの満足度は高そうに思えます。それだけ、得点というものはチーム全体を鼓舞し、雰囲気を向上させるために必要な要素なのでしょう。