2020年07月09日

2020年度シーズンのサガン鳥栖レビューについて

今シーズンのサガン鳥栖のレビューはこちらのnoteの方を利用してみたいと思います。

サガン鳥栖レビュー以外のサッカー関連に関する話題はここを使おうと思っています。

よろしくおねがいします。

SAgAN Report Diary (note)

サガン鳥栖レビュー以外のサッカー関連に関する話題はここを使おうと思っています。

よろしくおねがいします。

SAgAN Report Diary (note)

Posted by オオタニ at

12:37

│SAgAN Diary

2019年02月19日

トレーニングマッチ サガン鳥栖 VS アビスパ福岡

16日に行われた、サガン鳥栖とアビスパ福岡のトレーニングマッチの感想です。

NHK佐賀、佐賀新聞、夢空間スポーツ、オフィシャルブログなど、メディアでもゴールシーンや出場選手、システム、監督のインタビューなど情報発信されましたので、その範囲内で、そしてある程度オブラートに包みつつ書きます。

カレーラス監督が佐賀新聞のWeb版のインタビューで語っていたのはこちらです。

「前半に関してはアビスパ福岡の方が良いプレイをしていたという感想です」

「後半は打って変わってポジションを修正して攻撃をしかけました」

「守備をするにおいても攻撃をするにおいてもシステムは関係ないと私は考えています。」

「守備におけるポジショニング、攻撃におけるポジショニングという所が非常に大事だと考えています。」

「サッカーは人生と同じで、状況に適応する、そこが非常に大事です。」

「それは相手によって、状況によって、変わるものです。私たちが彼らのプレイを変える事はできません。」

「後半、ハーフタイムに修正を加える事でうまく行きました。」

そう語っていましたが、まさにその通りの内容でした(笑)

システムは関係ない、状況に対応するポジショニングが大事だと話されていたのは、まさに前半を指摘しているのでしょう。試合が始まってシステムのミスマッチが発覚した際に、選手たちがどのようにしてポジションを動かして解決するかという部分ですよね。そういう面では、鳥栖が問題解決しようとして連動性が足りずに不完全であった部分を、福岡の方が巧みにチーム全体として攻略し、また更に新しい問題を鳥栖に突きつけるという形を作ることができていました。余談ですが、トーレスが死なばもろともプレッシングを慣行していた時は、これならば豊田も十分にスタメン候補なんじゃないかと思いました(笑)

逆に、福岡は攻守でポジショニングをうまく切り替えており、問題解決に向けたチームの連動に優れていました。

選手の意思疎通がはっきりしていることによって、迷いなく選手たちがスピーディにポジションを決め、攻撃面ではビルドアップの出口作り、守備面では鳥栖のビルドアップ封殺に成功していました。高い位置でボールを奪えた時にゴールが奪えていればベストだったのでしょうが、得点はPKの1点だけで得点を重ねる事は出来なかったですね。

プレッシング強度が強いばかりに、ビルドアップを諦めた鳥栖が直接前線に放り込むボールで思わぬピンチを迎えてしまった面はありましたが、イニシアチブは福岡が完全に握っていたかと思います。

「前半に関してはアビスパ福岡の方が良いプレイをしていたという感想です」

と言うのは、御世辞でも何でもなく、福岡がよい方向性でチーム作りできているなというのは感じました。

また、後半は修正してうまく行ったと話されていましたが、問題が発生していた部分に対してカレーラス監督が選手の配置を変える事によって選手たちに解決策を提示しました。それによって、福岡の位置的優位が影を潜め、鳥栖が個の質での勝負という形に持ち込むことができました。選手の質の勝負になると鳥栖の方にやや分があったという所でしょう。

トーレスのゴールのシーンは単なるバックパスのミスに見えますが、後半からは鳥栖のプレッシングが機能して福岡も蹴って逃げるので精いっぱいというシーンもありましたので、前半に比べると後半の方が福岡に対してミスの発生確率を高めさせる事に成功したのかなという感じです。

率直に言って、福岡は良い監督を連れて来たなと思いました。昨年の福岡は、ネガトラ時の対応が遅れて相手にスペースを使われて簡単にボールを前進させられてしまうというケースが多く見られたのですが、今年はポジトラ、ネガトラ、どちらの局面にしてもチームとしての動きが確立され、役割分担がしっかりと出来ていて選手個々がポジションを取るスピードが増している印象を受けました。全体もコンパクトに洗練されていて、今年のJ2リーグの上位に名を連ねそうな印象を受けました。選手個人としては、石津ですかね。PK獲得のシーンでも見られたように、昨年と違って、ハーフスペースをうまく使えるポジションを取れており、ボールの引き出しがうまくなりました。監督の影響は多分にあるかと思います。

鳥栖は後半から修正したカレーラス監督は流石なのかなと思いましたが、前半は選手たちに任せてどうやったらよいのか考えなさいという事だったのでしょうか。ただし、どうしてもプレッシングやビルドアップでなかなか解決策を見出せず、対応に時間がかかりました。問題解決できない状態が続くと、J1ならばあっさりとやられるシーンが出てくるでしょう。早く現在のセットアップとその応用編に慣れていくしかないですね。相手の出方に合わせた対応のスピードをいかに早くするかという、まさに、戦術メモリーの蓄積と言う所でしょうか。選手個人としてはやはりクエンカですかね。ボールの受け方、さばき方、あー、一流の選手だなと思って見ていました(笑)

両チームともポゼションはしっかりと取りたいという意図は感じました。最終ラインでプレッシャーを受けた際には、両チームともにゴールキーパーをビルドアップ要員に組み込んでいましたが、ここでミスが発生してピンチを迎える事がありました(福岡は失点に繋がりました。)

ボールを保持して展開を試みる所、セーフティに行く所、もしくは割り切ってストロングなポイントに向けてボールを蹴っ飛ばす所、ゴールキーパーがどのように攻撃面で寄与するのかという所は今シーズンの両チームのポイントになるかもしれません。

いよいよ今週末が開幕ですね。長いシーズンなので焦らずに。昨年、我々は、7連敗しても残留できるという強い経験を積むことができました(笑) 焦らず、動じず、時には覚悟を決めて、今年もチームをサポートしていけたら良いなと思っています。

NHK佐賀、佐賀新聞、夢空間スポーツ、オフィシャルブログなど、メディアでもゴールシーンや出場選手、システム、監督のインタビューなど情報発信されましたので、その範囲内で、そしてある程度オブラートに包みつつ書きます。

カレーラス監督が佐賀新聞のWeb版のインタビューで語っていたのはこちらです。

「前半に関してはアビスパ福岡の方が良いプレイをしていたという感想です」

「後半は打って変わってポジションを修正して攻撃をしかけました」

「守備をするにおいても攻撃をするにおいてもシステムは関係ないと私は考えています。」

「守備におけるポジショニング、攻撃におけるポジショニングという所が非常に大事だと考えています。」

「サッカーは人生と同じで、状況に適応する、そこが非常に大事です。」

「それは相手によって、状況によって、変わるものです。私たちが彼らのプレイを変える事はできません。」

「後半、ハーフタイムに修正を加える事でうまく行きました。」

そう語っていましたが、まさにその通りの内容でした(笑)

システムは関係ない、状況に対応するポジショニングが大事だと話されていたのは、まさに前半を指摘しているのでしょう。試合が始まってシステムのミスマッチが発覚した際に、選手たちがどのようにしてポジションを動かして解決するかという部分ですよね。そういう面では、鳥栖が問題解決しようとして連動性が足りずに不完全であった部分を、福岡の方が巧みにチーム全体として攻略し、また更に新しい問題を鳥栖に突きつけるという形を作ることができていました。余談ですが、トーレスが死なばもろともプレッシングを慣行していた時は、これならば豊田も十分にスタメン候補なんじゃないかと思いました(笑)

逆に、福岡は攻守でポジショニングをうまく切り替えており、問題解決に向けたチームの連動に優れていました。

選手の意思疎通がはっきりしていることによって、迷いなく選手たちがスピーディにポジションを決め、攻撃面ではビルドアップの出口作り、守備面では鳥栖のビルドアップ封殺に成功していました。高い位置でボールを奪えた時にゴールが奪えていればベストだったのでしょうが、得点はPKの1点だけで得点を重ねる事は出来なかったですね。

プレッシング強度が強いばかりに、ビルドアップを諦めた鳥栖が直接前線に放り込むボールで思わぬピンチを迎えてしまった面はありましたが、イニシアチブは福岡が完全に握っていたかと思います。

「前半に関してはアビスパ福岡の方が良いプレイをしていたという感想です」

と言うのは、御世辞でも何でもなく、福岡がよい方向性でチーム作りできているなというのは感じました。

また、後半は修正してうまく行ったと話されていましたが、問題が発生していた部分に対してカレーラス監督が選手の配置を変える事によって選手たちに解決策を提示しました。それによって、福岡の位置的優位が影を潜め、鳥栖が個の質での勝負という形に持ち込むことができました。選手の質の勝負になると鳥栖の方にやや分があったという所でしょう。

トーレスのゴールのシーンは単なるバックパスのミスに見えますが、後半からは鳥栖のプレッシングが機能して福岡も蹴って逃げるので精いっぱいというシーンもありましたので、前半に比べると後半の方が福岡に対してミスの発生確率を高めさせる事に成功したのかなという感じです。

率直に言って、福岡は良い監督を連れて来たなと思いました。昨年の福岡は、ネガトラ時の対応が遅れて相手にスペースを使われて簡単にボールを前進させられてしまうというケースが多く見られたのですが、今年はポジトラ、ネガトラ、どちらの局面にしてもチームとしての動きが確立され、役割分担がしっかりと出来ていて選手個々がポジションを取るスピードが増している印象を受けました。全体もコンパクトに洗練されていて、今年のJ2リーグの上位に名を連ねそうな印象を受けました。選手個人としては、石津ですかね。PK獲得のシーンでも見られたように、昨年と違って、ハーフスペースをうまく使えるポジションを取れており、ボールの引き出しがうまくなりました。監督の影響は多分にあるかと思います。

鳥栖は後半から修正したカレーラス監督は流石なのかなと思いましたが、前半は選手たちに任せてどうやったらよいのか考えなさいという事だったのでしょうか。ただし、どうしてもプレッシングやビルドアップでなかなか解決策を見出せず、対応に時間がかかりました。問題解決できない状態が続くと、J1ならばあっさりとやられるシーンが出てくるでしょう。早く現在のセットアップとその応用編に慣れていくしかないですね。相手の出方に合わせた対応のスピードをいかに早くするかという、まさに、戦術メモリーの蓄積と言う所でしょうか。選手個人としてはやはりクエンカですかね。ボールの受け方、さばき方、あー、一流の選手だなと思って見ていました(笑)

両チームともポゼションはしっかりと取りたいという意図は感じました。最終ラインでプレッシャーを受けた際には、両チームともにゴールキーパーをビルドアップ要員に組み込んでいましたが、ここでミスが発生してピンチを迎える事がありました(福岡は失点に繋がりました。)

ボールを保持して展開を試みる所、セーフティに行く所、もしくは割り切ってストロングなポイントに向けてボールを蹴っ飛ばす所、ゴールキーパーがどのように攻撃面で寄与するのかという所は今シーズンの両チームのポイントになるかもしれません。

いよいよ今週末が開幕ですね。長いシーズンなので焦らずに。昨年、我々は、7連敗しても残留できるという強い経験を積むことができました(笑) 焦らず、動じず、時には覚悟を決めて、今年もチームをサポートしていけたら良いなと思っています。

Posted by オオタニ at

12:38

│SAgAN Diary

2019年02月08日

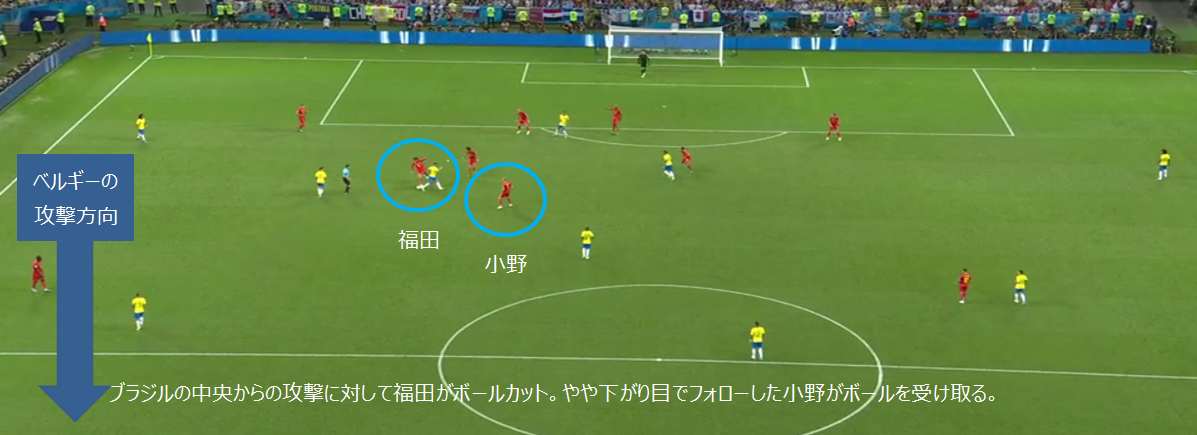

前年度在籍していたサガン戦士が翌年度不在となってしまう割合

生きていれば、出会いもあれば、別れもあります。

小学校の頃にあんなに仲良く遊んだ友達とは、いまは音信不通どころか、連絡を取ろうとすらしていないかもしれません。

価値観の変化や新たな環境に身を置くことによって、人間関係が変遷していくのはよくある事です。

自然に忘れるような関係であっても、受け入れられないような形であっても、別れと言うのはいつかは訪れる事なのです。

サッカーチームのサポーターとしての活動も、例外なく、出会いもあれば別れも訪れます。

特に、好きな選手との別れ、応援していた選手との別れは非常につらいものです。

何がつらいのかというと、多くの選手との別れは突然にやってきます。それがつらさを助長させます。

契約期間が決まっているプロフェッショナルスポーツですので、サガン鳥栖と契約を継続しないことになれば、そのタイミングがまさに別れのタイミングとなります。

そして、その別れのタイミングは、サポーターの意思や意図と関係なく、時として、その経緯を知る由もなくいきなり訪れます。

別れ方も、選手が更なる向上を目指しての別れ、選手の衰えによる戦力外となる別れ、チームの事情(経営面等)による別れ、納得いくもの、いかないもの、様々な形が存在します。

スタジアムでの挨拶での別れとなった鎌田やミヌに関しては本当に稀なケースと言えるでしょう。(本来はすべての選手とあのような形で別れたいものですが)

別れと言えば、古くからのサガン鳥栖サポーターにとって忘れられないのは、やはり2009年のシーズン終了後でしょう。

岸野さんによる、高地、柳沢、武岡、渡邉の引き抜き、主力だった島田、山田卓、広瀬の流出、そしてミスターサガン義希の移籍。

年々、上位に顔を出すようになって、昇格が少しずつ夢ではなくなってきた時期、そして鳥栖スタジアムでのラストゲームでの高地のあの感動的なゴール。

それらの全てが無に帰るかのような主力の大量流出に、心が折れそうになったサガン鳥栖サポーターは、たくさんいたかもしれません。

ただし、多くの選手との別れがあるからこそ、多くの選手との出会いも生まれます。

2009年大量流出で悲観にくれている状況の中、J1への昇格の立役者となり、その後もサガン鳥栖をJ1のチームとして支えてくれた主役たちは、ほとんどの選手が2010年に入団してくれました。呂成海、藤田、早坂、野田、木谷、丹羽、そして、キムミヌ、豊田。もちろん、この流出のさなかにサガン鳥栖に残ってくれた室、赤星、磯崎、池田も長い年月サガン鳥栖を支えてくれた大功労者です。

そして、今年も、別れの時がやってきました。今年は特につらい別れが多い年でした。

チーム最古参としてJ2時代から支えてくれた赤星、チームのムードメイカー池田、J1快進撃の屋台骨であったミンヒョク、ユースから昇格したサガン鳥栖の希望の星であった田川。個人的には、昨年だけの在籍でしたが、加藤との別れも残念でありました。

サッカーにいろいろな見方があるように、サポーターもいろいろな形があります。

サガン鳥栖をチームとして応援している人もいれば、選手個人を好きになって追いかけている人、楽しみ方は千差万別です。

選手個人を応援している人にとっては、その選手との別れは死活問題です。

チームの移籍と共に、サポートするチームを変える場合もあるかと思います。

それもまた、楽しみ方の一つでしょう。

出来る事ならば、選手との別れが訪れてもチームをそのまま応援して頂きたいのですが、それは個人の選択ですからね。

選手が来てくれたのをきっかけとして、チームを愛してくれるように、関係者全員でサガンファミリーに加わってくれるような雰囲気を作っていかなければならないのでしょうね。

ちなみは、筆者は、だれか選手ひとりに絞ってファンになって応援するというのはほとんどなく、ユニフォームは常に17番です。来てくれた人は一様に応援しますし、去った人であっても縁があったことに感謝して、行き先での活躍を願っています。

オフシーズン恒例企画のデータ解析シリーズ。今回は、在籍と移籍に関してのお話です。

最近、

「自分がユニフォームを買ったら翌年度いなくなる」

「キャプテンになったら翌年度チームを去る」

などと、選手との別れに関するあるあるをよく聞きます。

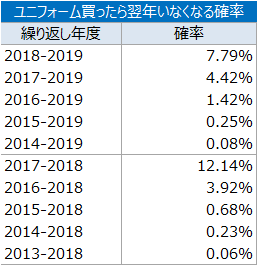

それらのあるあるは、サガン鳥栖ではどの程度発生しているのか?果たして珍しいことなのか?そのあたりを調べてみました。では、下の表をご覧ください。

表は、2009年以降の在籍者一覧、そして、在籍翌年度にサガン鳥栖を移籍するメンバーの割合を示した表です。

※いつものごとく、抜け漏れあったらすみません。

表を見ると、やはり、2010年は2009年シーズン後の余波を受けて半数以上のメンバーが鳥栖を離れていっていますね。レギュラークラスのほとんどが離脱したため、ほぼチーム再構築といって良かったかもしれません。

その2009年シーズン後の離脱率を上回ったのが、2016年シーズン後。この年は、キムミヌがサガン鳥栖を離れて韓国に戻るという出来事がありましたが、キムミヌだけでなく、丹羽、坂井、小林、早坂、岡本、菊地という、長くチームを支えてくれ、そしていぶし銀として根強い人気を誇る選手たちが相次いで移籍することとなりました。ショッキングの度合いは、2016年シーズン後の方が高かったのかもしれませんね。

ほとんどの選手が残留してマッシモ体制の集大成という話も上がった2018年(2017年終了後)ですら不在率は21.4%あります。5人に1人はチームを離れている状態ですね。2018年は、集大成のはずが残留争いの中心としての戦いとなってしまい、選手が残留することが(戦術が浸透すると思われる事が)補強とは言えないのかもしれません。

それで、出したかったのは、

「自分がユニフォームを買ったら翌年度いなくなる。」

と言っていた人がどのくらい稀有な存在なのかということですが、いろいろな前提条件や、制約条件はさておき、端的に掛け算してその割合を出してみました。

こうして見ると、2年連続だと約10%ということで割と発生するような感じで、3年連続もちょっと運が悪かったら発生しそうな感じですね。4年連続以降となると、かなり確率が低くなるわけでありまして、こうなってくると、選手のユニフォームを買ったら翌年いなくなると、嘆き叫んでも良いレベルなのかもしれません(笑)

まあ、単なる数字遊びにすぎないのですが、やはり、ユニフォームを買う程に好きになった選手は、大いに活躍して頂きたいし、少しでも長くサガン鳥栖に在籍してその勇姿を見せて欲しいものですね。

小学校の頃にあんなに仲良く遊んだ友達とは、いまは音信不通どころか、連絡を取ろうとすらしていないかもしれません。

価値観の変化や新たな環境に身を置くことによって、人間関係が変遷していくのはよくある事です。

自然に忘れるような関係であっても、受け入れられないような形であっても、別れと言うのはいつかは訪れる事なのです。

サッカーチームのサポーターとしての活動も、例外なく、出会いもあれば別れも訪れます。

特に、好きな選手との別れ、応援していた選手との別れは非常につらいものです。

何がつらいのかというと、多くの選手との別れは突然にやってきます。それがつらさを助長させます。

契約期間が決まっているプロフェッショナルスポーツですので、サガン鳥栖と契約を継続しないことになれば、そのタイミングがまさに別れのタイミングとなります。

そして、その別れのタイミングは、サポーターの意思や意図と関係なく、時として、その経緯を知る由もなくいきなり訪れます。

別れ方も、選手が更なる向上を目指しての別れ、選手の衰えによる戦力外となる別れ、チームの事情(経営面等)による別れ、納得いくもの、いかないもの、様々な形が存在します。

スタジアムでの挨拶での別れとなった鎌田やミヌに関しては本当に稀なケースと言えるでしょう。(本来はすべての選手とあのような形で別れたいものですが)

別れと言えば、古くからのサガン鳥栖サポーターにとって忘れられないのは、やはり2009年のシーズン終了後でしょう。

岸野さんによる、高地、柳沢、武岡、渡邉の引き抜き、主力だった島田、山田卓、広瀬の流出、そしてミスターサガン義希の移籍。

年々、上位に顔を出すようになって、昇格が少しずつ夢ではなくなってきた時期、そして鳥栖スタジアムでのラストゲームでの高地のあの感動的なゴール。

それらの全てが無に帰るかのような主力の大量流出に、心が折れそうになったサガン鳥栖サポーターは、たくさんいたかもしれません。

ただし、多くの選手との別れがあるからこそ、多くの選手との出会いも生まれます。

2009年大量流出で悲観にくれている状況の中、J1への昇格の立役者となり、その後もサガン鳥栖をJ1のチームとして支えてくれた主役たちは、ほとんどの選手が2010年に入団してくれました。呂成海、藤田、早坂、野田、木谷、丹羽、そして、キムミヌ、豊田。もちろん、この流出のさなかにサガン鳥栖に残ってくれた室、赤星、磯崎、池田も長い年月サガン鳥栖を支えてくれた大功労者です。

そして、今年も、別れの時がやってきました。今年は特につらい別れが多い年でした。

チーム最古参としてJ2時代から支えてくれた赤星、チームのムードメイカー池田、J1快進撃の屋台骨であったミンヒョク、ユースから昇格したサガン鳥栖の希望の星であった田川。個人的には、昨年だけの在籍でしたが、加藤との別れも残念でありました。

サッカーにいろいろな見方があるように、サポーターもいろいろな形があります。

サガン鳥栖をチームとして応援している人もいれば、選手個人を好きになって追いかけている人、楽しみ方は千差万別です。

選手個人を応援している人にとっては、その選手との別れは死活問題です。

チームの移籍と共に、サポートするチームを変える場合もあるかと思います。

それもまた、楽しみ方の一つでしょう。

出来る事ならば、選手との別れが訪れてもチームをそのまま応援して頂きたいのですが、それは個人の選択ですからね。

選手が来てくれたのをきっかけとして、チームを愛してくれるように、関係者全員でサガンファミリーに加わってくれるような雰囲気を作っていかなければならないのでしょうね。

ちなみは、筆者は、だれか選手ひとりに絞ってファンになって応援するというのはほとんどなく、ユニフォームは常に17番です。来てくれた人は一様に応援しますし、去った人であっても縁があったことに感謝して、行き先での活躍を願っています。

オフシーズン恒例企画のデータ解析シリーズ。今回は、在籍と移籍に関してのお話です。

最近、

「自分がユニフォームを買ったら翌年度いなくなる」

「キャプテンになったら翌年度チームを去る」

などと、選手との別れに関するあるあるをよく聞きます。

それらのあるあるは、サガン鳥栖ではどの程度発生しているのか?果たして珍しいことなのか?そのあたりを調べてみました。では、下の表をご覧ください。

表は、2009年以降の在籍者一覧、そして、在籍翌年度にサガン鳥栖を移籍するメンバーの割合を示した表です。

※いつものごとく、抜け漏れあったらすみません。

表を見ると、やはり、2010年は2009年シーズン後の余波を受けて半数以上のメンバーが鳥栖を離れていっていますね。レギュラークラスのほとんどが離脱したため、ほぼチーム再構築といって良かったかもしれません。

その2009年シーズン後の離脱率を上回ったのが、2016年シーズン後。この年は、キムミヌがサガン鳥栖を離れて韓国に戻るという出来事がありましたが、キムミヌだけでなく、丹羽、坂井、小林、早坂、岡本、菊地という、長くチームを支えてくれ、そしていぶし銀として根強い人気を誇る選手たちが相次いで移籍することとなりました。ショッキングの度合いは、2016年シーズン後の方が高かったのかもしれませんね。

ほとんどの選手が残留してマッシモ体制の集大成という話も上がった2018年(2017年終了後)ですら不在率は21.4%あります。5人に1人はチームを離れている状態ですね。2018年は、集大成のはずが残留争いの中心としての戦いとなってしまい、選手が残留することが(戦術が浸透すると思われる事が)補強とは言えないのかもしれません。

それで、出したかったのは、

「自分がユニフォームを買ったら翌年度いなくなる。」

と言っていた人がどのくらい稀有な存在なのかということですが、いろいろな前提条件や、制約条件はさておき、端的に掛け算してその割合を出してみました。

こうして見ると、2年連続だと約10%ということで割と発生するような感じで、3年連続もちょっと運が悪かったら発生しそうな感じですね。4年連続以降となると、かなり確率が低くなるわけでありまして、こうなってくると、選手のユニフォームを買ったら翌年いなくなると、嘆き叫んでも良いレベルなのかもしれません(笑)

まあ、単なる数字遊びにすぎないのですが、やはり、ユニフォームを買う程に好きになった選手は、大いに活躍して頂きたいし、少しでも長くサガン鳥栖に在籍してその勇姿を見せて欲しいものですね。

Posted by オオタニ at

18:46

│SAgAN Diary

2019年01月10日

サガン鳥栖の勝敗と担当主審との関係(2014 to 2018)

新年、あけましておめでとうございます。

昨シーズンはハラハラドキドキのシーズンでしたが、終わってみればこれもまたサッカーの楽しみのひとつであるということを感じた(感じる事が出来て良かった)1年でした。

何はともあれ、残留と言う結果を出すことができ、今シーズンも日本のトップリーグという舞台で戦う事ができるのは、この上ない喜びですよね。

今年は新監督を迎える事になるので、シーズンが進まないとその展望と目標が明確に見えてこないということはありますが、当然の事ながらあくまでも「優勝」もしくは「ACL出場」を果たせる順位を目指しての発進となります。今年こそは、下方修正しなくて済むように戦いたいものですね。

さて、シーズンオフ恒例のデータ解析企画。今回取り上げるのは主審との相性。

昨シーズンも主審に泣かされたり、逆に主審のナイスジャッジに感謝したり、悲喜こもごもであったかと思われます。

筆者的には、主審との相性は、少なからずや存在するのではないかと思っております。

当然、判定はルールブックが物差しではあるのですが、場面、場面における解釈や判断は主審に一任されています。

事象とルールの「つなぎ役」であるが故に、曖昧なところに関しては、主審個々の判断で異なる場合も当然発生します。

アグレッシブに対応するギリギリのプレーにおいて「ファールを取られる」「ファールを取られない」のどちらの判定が下るかというのは非常に大きいです。

特に、ゴール前でのセットプレイによる失点は死活問題ですからね。

そういう場面でこそ、主審の感覚(クセ)で判定が変わるのかなと思っています。

さて、その主審ですが、スターティングメンバー発表の前に主審のアナウンスがあった時に、スタジアム内にちょっとしたリアクションが出る事もあります。

果たして、そのリアクションは正しいのか?

実はサガン鳥栖にとって相性が良い審判に対して変な感情を抱いていないのか?

巷の先入観にとらわれず、実績データとして主審との相性を見てみましょう。

ということで、下表が過去5年間(2014シーズンから2018シーズン)のJ1リーグ、ルヴァンカップ(ヤマザキナビスコカップ)の集計結果となります。

黄色背景は何となく相性がいい審判、赤背景は何となく相性が良くない審判です。

集計結果を見て、筆者の見解と感想を述べます。

<The サガン鳥栖> 家本 政明

過去5年間で最も多くのサガン鳥栖の担当主審をしていただいたのが家本さんです。

家本さんと言えば、思い出されるのが、この試合。

草津の高須が「足がもつれてこけたら同僚が喜んでいて何かと思ったらPKだった」…なんて談話も発表されたりと、古株の鳥栖サポーターからすれば忌々しい記憶かもしれませんが、サガン鳥栖がJ1に昇格したように、家本さんもしっかりと成長。

あの時の、飛んで走ってきたシュナイダーに有無も言わさずにイエローカードを出した気の短さはどこにいったやら、今は温和な表情で選手と対話してその場を収めるという、かつてのツンツンとした姿が微塵も感じられない人情派の審判になりつつあります。

この家本さんの裁きっぷりの変化は、「人間は成長するもの」という良い実例となりえて、どこの企業でも抱えている人材育成のノウハウが凝縮されているのではないかとも思っています(笑)

さて、そうやって、サガン鳥栖と共に成長してきた家本さん。

そのデータを見てみると、驚くことに平均勝ち点、勝率、引分以上率、ほぼサガン鳥栖の過去5シーズンと同じ割合!

J2時代から共に成長してきた家本さんは、もはやサガン鳥栖といっても過言ではありません(笑)

彼の裁定によって勝ち、負け、引き分けに影響が発生することもあるかもしれませんが、何があっても

「あー、これがサガン鳥栖だ」

と思って諦めましょう(笑)

<The 最多勝> 木村 博之

彼がウォーミングアップで登場した時には、バックスタンドから「児嶋さーん」って声がかかるとか、かからないとか(笑)

そんなこんなで、アンジャッシュの児嶋さんに見た目が似ている木村さんですが、裁きっぷりは至ってクール。

警告、退場、得点、何があっても表情変えずに、真摯に選手の方を向いて対応する凛々しい姿は、とても芸人とは思えません(笑)

そんな木村さんですが、サガン鳥栖にとっては相性抜群!

14試合を担当して頂いて、その勝利数はなんと8。最多勝受賞です!!

サガン鳥栖自体が過去5年間の勝率が35%であるのに対して木村さん担当の試合は、57.1%もの勝率を誇り、平均の勝ち点も2に迫ろうかというものになっています。

木村さんが担当となった試合では、サガン鳥栖サポーターは少しにやりとして良いかもしれません。

でも、負けたとしても、相性の良い木村さんでも負けたのだから今日は負け試合だったんだととっとと諦め、ヤケ酒でも飲みましょう(笑)

<The 防御率№1> 西村 雄一

10試合以上担当して頂いている審判の中で、倦怠期の夫婦程に相性が悪いのが西村さん(笑)

その勝率はなんと10%!

東城さんも勝率14.7%ですが、東城さんの場合はその多くが引き分けによるもの。

西村さんが担当した試合は、ガッツリと10試合中、6試合負けています(笑)

ワールドカップの開幕戦で笛を吹かれるほどの日本有数の実力者である西村さん。

彼の試合で負けが多いという事は、倒れなくても良いところで(ファールでないプレイで倒れて)ファールをアピールしたり、手を使ったのに欺こうとして違うよというふりをしても見逃してくれずにしっかりとファールを取られたりしているのかもしれませんし、まったく関係ないのかもしれません(笑)

ただし、相性が悪いことだけは確か。

西村さんが担当となったら、相性が悪いということを念頭におき、その試合に勝つのは困難だと自覚しましょう(笑)

もし勝てたとしたら、今日はデータを覆す素晴らしい日だったのだという事で!

<The 救世主> 山岡 良介

さて、山岡さんが救世主と言ってピンとくる方はいますか?

ここでピンときた方は、かなりの主審マニア!(笑)

山岡さんは、2018シーズンからJ1の笛を吹いていただくことになりました。

サガン鳥栖にとっては、昨シーズンが初お目見えの審判です。

では、なぜ、山岡さんが救世主なのかというと、山岡さんは、昨シーズンは2回サガン鳥栖を担当して頂いたのですが、いずれも、サガン鳥栖大ピンチの際に担当して頂いて、サガン鳥栖に起死回生の勝利を吹き込んでくれたのです!

その1試合目は、あの7連敗を脱却した清水戦。シーズン序盤とはいえ、さすがに今年はやばいぞと。試合前に社長が直々に会話するという異例のサポーターズミーティングが開かれ、早くも腹をくくらないといけないのかなと思った時に現れたのが救世主山岡さんでした。特に違和感もなく、スムーズに勝利を運んでくれたジャッジでしたが、ちゃっかり、小野を退場にしたところはお茶目でした(笑)

2試合目の担当はホームでのC大阪戦。トーレスも加入してワールドカップブレイク後に反攻だ!…と思いきや、湘南には引き分け。

トーレスデビューのホーム仙台戦では攻め続けながらも西村の一発に沈み、磐田戦ではいいとこなしで引き分け。

そして、問題の清水戦。金崎がディフェンスラインの裏に抜けだし、後ろからひっかけられて倒されてもどこ吹く風でノーファールと判定した飯田さん。試合は清水の勝利となり、審判への憎悪と不信感が漂う一週間。

そして訪れる、気にはしていないながらも気にしているようで、なかなか勝てずに呪縛のようになっていたユンさん率いるセレッソとの戦い。ここで負けるようだと再び、降格が脳裏をよぎりだす大事な試合。。。

そんな時に、悪い思いを払しょくしてくれたまたもや救世主山岡さんでした!

…とは言うものの、ジャッジそのものは目立つものではなく。良い意味でですよ!(笑)

主審は目立たない方が良いので、最良のジャッジだったかと思います。

そんなこんなで、サガン鳥栖の(影の)救世主となってくれた山岡さん。

メシアである彼が担当してくれた試合で負けたならば、その試合はサガン鳥栖の日ではなかったと、とっとと諦めてヤケ酒を飲みましょう(笑)

◼️ まとめ

サガン鳥栖の歴史の上で、いろいろと思い出されるシーンはあります。

もちろん、主審の裁定で(良い方にも、悪い方にも)試合の行方が変わったのではないかと思われる試合もあります。

しかしながら、明確に言えるのは、審判団がいないと試合ができないという事です。

選手たちに比べて必ずしも厚遇とは言えない彼らの努力があってこそ、サッカーの試合を楽しむことができています。ありがたいですね。

判定に疑義があったとしても、ルールを隅々まで知り尽くしているプロの判定でもありますし、そもそも判定は覆らないので、我々は受け入れるより他にありません。

上記の文章では「諦めましょう」と表現していますが、その心は「受け入れましょう」なのです。

スタジアム全体が審判団に対するリスペクトの気持ちを持っていれば、審判団も気持ちよく鳥栖スタジアムで笛を吹けるかもしれません。

そのように、審判団をリスペクトする雰囲気のスタジアムであるにも関わらず、ブーイングが起これば、

「もしかしたら、俺の裁定おかしかったかな」

と思ってくれるかもしれません(笑)

みなさんも、いつもピリピリ怒っている人が怒鳴っても、またかと思って聞く耳持たない事ないですか?

いつもニコニコしている人から叱られるとちょっと気持ちがピリッとする事ないですか?

それは審判団に対してだけでなく、選手たちに対しても同じだと思ってます。

いつもは、試合の勝敗に関わらず拍手と激励で選手たちを出迎え、選手たちが人として、プロとしてあるまじき行為を行った時だけにブーイングを集約すればよい効果が出るのではないかなと思っています。

サッカーは、選手だけでなく審判も試合を構成する要素であります。

彼らなしでは試合は成り立たないという気持ちを持って頂き、審判に対する不当な野次が減ったらうれしいなと思います。

昨シーズンはハラハラドキドキのシーズンでしたが、終わってみればこれもまたサッカーの楽しみのひとつであるということを感じた(感じる事が出来て良かった)1年でした。

何はともあれ、残留と言う結果を出すことができ、今シーズンも日本のトップリーグという舞台で戦う事ができるのは、この上ない喜びですよね。

今年は新監督を迎える事になるので、シーズンが進まないとその展望と目標が明確に見えてこないということはありますが、当然の事ながらあくまでも「優勝」もしくは「ACL出場」を果たせる順位を目指しての発進となります。今年こそは、下方修正しなくて済むように戦いたいものですね。

さて、シーズンオフ恒例のデータ解析企画。今回取り上げるのは主審との相性。

昨シーズンも主審に泣かされたり、逆に主審のナイスジャッジに感謝したり、悲喜こもごもであったかと思われます。

筆者的には、主審との相性は、少なからずや存在するのではないかと思っております。

当然、判定はルールブックが物差しではあるのですが、場面、場面における解釈や判断は主審に一任されています。

事象とルールの「つなぎ役」であるが故に、曖昧なところに関しては、主審個々の判断で異なる場合も当然発生します。

アグレッシブに対応するギリギリのプレーにおいて「ファールを取られる」「ファールを取られない」のどちらの判定が下るかというのは非常に大きいです。

特に、ゴール前でのセットプレイによる失点は死活問題ですからね。

そういう場面でこそ、主審の感覚(クセ)で判定が変わるのかなと思っています。

さて、その主審ですが、スターティングメンバー発表の前に主審のアナウンスがあった時に、スタジアム内にちょっとしたリアクションが出る事もあります。

果たして、そのリアクションは正しいのか?

実はサガン鳥栖にとって相性が良い審判に対して変な感情を抱いていないのか?

巷の先入観にとらわれず、実績データとして主審との相性を見てみましょう。

ということで、下表が過去5年間(2014シーズンから2018シーズン)のJ1リーグ、ルヴァンカップ(ヤマザキナビスコカップ)の集計結果となります。

黄色背景は何となく相性がいい審判、赤背景は何となく相性が良くない審判です。

集計結果を見て、筆者の見解と感想を述べます。

<The サガン鳥栖> 家本 政明

過去5年間で最も多くのサガン鳥栖の担当主審をしていただいたのが家本さんです。

家本さんと言えば、思い出されるのが、この試合。

草津の高須が「足がもつれてこけたら同僚が喜んでいて何かと思ったらPKだった」…なんて談話も発表されたりと、古株の鳥栖サポーターからすれば忌々しい記憶かもしれませんが、サガン鳥栖がJ1に昇格したように、家本さんもしっかりと成長。

あの時の、飛んで走ってきたシュナイダーに有無も言わさずにイエローカードを出した気の短さはどこにいったやら、今は温和な表情で選手と対話してその場を収めるという、かつてのツンツンとした姿が微塵も感じられない人情派の審判になりつつあります。

この家本さんの裁きっぷりの変化は、「人間は成長するもの」という良い実例となりえて、どこの企業でも抱えている人材育成のノウハウが凝縮されているのではないかとも思っています(笑)

さて、そうやって、サガン鳥栖と共に成長してきた家本さん。

そのデータを見てみると、驚くことに平均勝ち点、勝率、引分以上率、ほぼサガン鳥栖の過去5シーズンと同じ割合!

J2時代から共に成長してきた家本さんは、もはやサガン鳥栖といっても過言ではありません(笑)

彼の裁定によって勝ち、負け、引き分けに影響が発生することもあるかもしれませんが、何があっても

「あー、これがサガン鳥栖だ」

と思って諦めましょう(笑)

<The 最多勝> 木村 博之

彼がウォーミングアップで登場した時には、バックスタンドから「児嶋さーん」って声がかかるとか、かからないとか(笑)

そんなこんなで、アンジャッシュの児嶋さんに見た目が似ている木村さんですが、裁きっぷりは至ってクール。

警告、退場、得点、何があっても表情変えずに、真摯に選手の方を向いて対応する凛々しい姿は、とても芸人とは思えません(笑)

そんな木村さんですが、サガン鳥栖にとっては相性抜群!

14試合を担当して頂いて、その勝利数はなんと8。最多勝受賞です!!

サガン鳥栖自体が過去5年間の勝率が35%であるのに対して木村さん担当の試合は、57.1%もの勝率を誇り、平均の勝ち点も2に迫ろうかというものになっています。

木村さんが担当となった試合では、サガン鳥栖サポーターは少しにやりとして良いかもしれません。

でも、負けたとしても、相性の良い木村さんでも負けたのだから今日は負け試合だったんだととっとと諦め、ヤケ酒でも飲みましょう(笑)

<The 防御率№1> 西村 雄一

10試合以上担当して頂いている審判の中で、倦怠期の夫婦程に相性が悪いのが西村さん(笑)

その勝率はなんと10%!

東城さんも勝率14.7%ですが、東城さんの場合はその多くが引き分けによるもの。

西村さんが担当した試合は、ガッツリと10試合中、6試合負けています(笑)

ワールドカップの開幕戦で笛を吹かれるほどの日本有数の実力者である西村さん。

彼の試合で負けが多いという事は、倒れなくても良いところで(ファールでないプレイで倒れて)ファールをアピールしたり、手を使ったのに欺こうとして違うよというふりをしても見逃してくれずにしっかりとファールを取られたりしているのかもしれませんし、まったく関係ないのかもしれません(笑)

ただし、相性が悪いことだけは確か。

西村さんが担当となったら、相性が悪いということを念頭におき、その試合に勝つのは困難だと自覚しましょう(笑)

もし勝てたとしたら、今日はデータを覆す素晴らしい日だったのだという事で!

<The 救世主> 山岡 良介

さて、山岡さんが救世主と言ってピンとくる方はいますか?

ここでピンときた方は、かなりの主審マニア!(笑)

山岡さんは、2018シーズンからJ1の笛を吹いていただくことになりました。

サガン鳥栖にとっては、昨シーズンが初お目見えの審判です。

では、なぜ、山岡さんが救世主なのかというと、山岡さんは、昨シーズンは2回サガン鳥栖を担当して頂いたのですが、いずれも、サガン鳥栖大ピンチの際に担当して頂いて、サガン鳥栖に起死回生の勝利を吹き込んでくれたのです!

その1試合目は、あの7連敗を脱却した清水戦。シーズン序盤とはいえ、さすがに今年はやばいぞと。試合前に社長が直々に会話するという異例のサポーターズミーティングが開かれ、早くも腹をくくらないといけないのかなと思った時に現れたのが救世主山岡さんでした。特に違和感もなく、スムーズに勝利を運んでくれたジャッジでしたが、ちゃっかり、小野を退場にしたところはお茶目でした(笑)

2試合目の担当はホームでのC大阪戦。トーレスも加入してワールドカップブレイク後に反攻だ!…と思いきや、湘南には引き分け。

トーレスデビューのホーム仙台戦では攻め続けながらも西村の一発に沈み、磐田戦ではいいとこなしで引き分け。

そして、問題の清水戦。金崎がディフェンスラインの裏に抜けだし、後ろからひっかけられて倒されてもどこ吹く風でノーファールと判定した飯田さん。試合は清水の勝利となり、審判への憎悪と不信感が漂う一週間。

そして訪れる、気にはしていないながらも気にしているようで、なかなか勝てずに呪縛のようになっていたユンさん率いるセレッソとの戦い。ここで負けるようだと再び、降格が脳裏をよぎりだす大事な試合。。。

そんな時に、悪い思いを払しょくしてくれたまたもや救世主山岡さんでした!

…とは言うものの、ジャッジそのものは目立つものではなく。良い意味でですよ!(笑)

主審は目立たない方が良いので、最良のジャッジだったかと思います。

そんなこんなで、サガン鳥栖の(影の)救世主となってくれた山岡さん。

メシアである彼が担当してくれた試合で負けたならば、その試合はサガン鳥栖の日ではなかったと、とっとと諦めてヤケ酒を飲みましょう(笑)

◼️ まとめ

サガン鳥栖の歴史の上で、いろいろと思い出されるシーンはあります。

もちろん、主審の裁定で(良い方にも、悪い方にも)試合の行方が変わったのではないかと思われる試合もあります。

しかしながら、明確に言えるのは、審判団がいないと試合ができないという事です。

選手たちに比べて必ずしも厚遇とは言えない彼らの努力があってこそ、サッカーの試合を楽しむことができています。ありがたいですね。

判定に疑義があったとしても、ルールを隅々まで知り尽くしているプロの判定でもありますし、そもそも判定は覆らないので、我々は受け入れるより他にありません。

上記の文章では「諦めましょう」と表現していますが、その心は「受け入れましょう」なのです。

スタジアム全体が審判団に対するリスペクトの気持ちを持っていれば、審判団も気持ちよく鳥栖スタジアムで笛を吹けるかもしれません。

そのように、審判団をリスペクトする雰囲気のスタジアムであるにも関わらず、ブーイングが起これば、

「もしかしたら、俺の裁定おかしかったかな」

と思ってくれるかもしれません(笑)

みなさんも、いつもピリピリ怒っている人が怒鳴っても、またかと思って聞く耳持たない事ないですか?

いつもニコニコしている人から叱られるとちょっと気持ちがピリッとする事ないですか?

それは審判団に対してだけでなく、選手たちに対しても同じだと思ってます。

いつもは、試合の勝敗に関わらず拍手と激励で選手たちを出迎え、選手たちが人として、プロとしてあるまじき行為を行った時だけにブーイングを集約すればよい効果が出るのではないかなと思っています。

サッカーは、選手だけでなく審判も試合を構成する要素であります。

彼らなしでは試合は成り立たないという気持ちを持って頂き、審判に対する不当な野次が減ったらうれしいなと思います。

Posted by オオタニ at

20:20

│SAgAN Diary

2018年10月08日

マッシモ解任報道について(マッシモ解任のタイミング)

大本営発表はありませんが、サガン鳥栖がマッシモ・フィッカデンティ監督を解任というニュースが流れました。ひとそれぞれ意見はあるでしょうが、私はマッシモを切るならばまさにこの上ないジャストタイミングだと思います。

最初のターニングポイントは、7連敗の直後でした。

サポーターズミーティングでいろいろと意見があがりましたが、フロントはマッシモ続投を明言しました。戦術的な上積み、怪我人の復帰、これでもかという補強の名言。チームが向上する要素はいくらでもあったからこその判断でしょう。上昇する要素がある限りは、費用とリスクを負って解任はしないという判断でした。マッシモに託した方が現実的だという判断は尊重します。

その後、フェルナンドトーレス加入というビッグニュースが流れ、金崎加入というまたまたビッグニュースが流れ、オマリの加入というディフェンスの要が綺羅、星のごとく登場し、これでもかという補強を果たして戦力自体は整ったかのように見えました。

一時期は柏、G大阪の不調によって降格圏を脱出しました。首位の広島戦に勝利してこのまま順位も上昇するのではという機運も高まりました。ところが、わが軍同様に残留争いするチームもしっかりと勝ち点を積み重ね、こともあろうか、広島はG大阪にも柏にも勝ち点3を献上し、我々だけが上昇するということにはつながりませんでした。

そして監督を替えたG大阪、補強に成功した柏はしっかりと調子をあげて連勝し、マリノスも3連勝で気が付けば10位に上昇。長崎も負ければほぼ終わりだろうと思われていた名古屋に勝利で踏みとどまり、その後も川崎戦は負けたものの他の試合で勝ち点を積み重ねて、ついに鳥栖と勝ち点差2に迫りました。

その中での湘南戦。私は、湘南戦は勝ってくれるだろうと思っていました。ここで湘南に勝てば暫定とは言え13位まで順位を上げ、得失点差もまだ優位な位置にいる。ホームでの戦いですし、トーレスや金崎などの新戦力も加入して10試合程が経過。そろそろ結果でコミットしてくれるだろうと思っていましたし、この試合こそ、まさに分水嶺ともいうべき戦いで勝たなければならない試合でした。

しかしながら、この大事なシックスポイントマッチで敗北。押しているようで点が入らない。まさに湘南ペースという形で試合を進められてしまいました。攻撃のタイミングでかさになって攻めてくる事がインプットできていたかどうかはわかりませんが、これまで湘南が数多くの勝ち点を重ねてきた形でやられてしまいました。

失点シーンも、相手スローインであるにも関わらず、リスクをかけすぎたポジショニングで、ボールを奪えずにあっさりと逆サイドの大きなスペースへ展開を許しました。そして、当Blogでこれまでも指摘している、吉田、原川のゾーンディフェンス能力不足が露呈した形で、湘南のボール回しに翻弄され、大事なゴール前のエリアにすっぽりとスペースをあけてしまいました。決して不運なゴールではなく、マッシモが最後まで原川、吉田に守備を仕込むことができなかった結果なのでしょう。

結果が出ないと選手起用も不可思議なものに映ります。G大阪戦からの4戦無敗を支えていた三丸は吉田の怪我からの復帰によって札幌戦に続いてスタメンを外れ、4戦無敗の時にカンフル剤として活躍し、決勝アシストを果たした安在も起用せず。怪我明けのチョドンゴンをスタメン起用して不発に終わり、トーレスは試合にすら出ず。選手交代もベンチでバタバタした挙句、焦る選手たちを制することができずに豊田を入れるという早めのスイッチで攻め急ぎを招いた結果、偶然を期待する攻撃に終始してチャンスメイクもできずに敗戦。

勢いが大事な時に、勢いに乗って勝ち点を稼いできたニューヒーロー達や世界で高い景色を見てきた一流プレイヤーをわざわざ外して無残な敗北を喫する監督に勝ち運は残されているのか?果たしてこの後の5試合で監督の中に新たな勝利のアイデアはあるのか?

ゴールデンウィーク頃、7連敗した頃にはまだ上昇する要素がありました。

しかしながら、残念ながら、その時には存在していた上昇する要素はもはやすべて使い切りました。

マッシモでこれ以上、上昇する要素が見当たらないのです。

攻撃面で改善も見れず、選手起用も外れ、ラッキーパンチも生まれない。

残り5試合です。もはや、戦術的上積みも見込めないでしょう。

マッシモのサッカーは分析で丸裸にされているので、相手にとっても組みやすし。

そもそも、通訳も何を伝えているのかわからず、選手たちに戦術のディテールが伝わっているかもわからない状況。

そうなると、残された道は解任ブーストしかない!

ということで、今年初めて、解任という道もあるという事を示しました。

解任ブーストで期待するのは戦術的要素ではありません。

あくまでも、精神面・団結力の向上とマンネリ感の打破なのです。

新監督に戦術的要素の改善や転換を求めるならば、7連敗の後に解任でしょう。

あの時に解任していないという事は、今求めるのはメンタル面と運気の改善です。

そうです。解任ブーストはもはや神頼みなのです(笑)

そんなツイートをしていたら、監督解任のニュースが。

夏頃の「戦術的要素」という観点ではチームは「続投」を選択しました。

この選択は尊重するべきであって、ただ、残念ながら結果が出なかっただけです。

今回の湘南戦に敗れた後の「精神的要素」という観点では「交代」を選択しました。

私はまさにジャストタイミングだと思います。

残り5試合は、戦術的な未成熟さが露呈せず、うまくいけば勢いだけで何とかポイントを稼げるかもしれないギリギリの試合数。

シーズン終了間際のチームのピンチというメンタル面を向上させやすい状況でもありますし、替えるならばここしかないでしょう。

監督交代の報を受けて、みなさん、システムはどうなるとか、起用する選手は誰それを起用してほしいとか、少なからずや想像しませんでしたか?それが監督交代のひとつの効果です。選手たちも序列が変わるので、出られなかった選手たちが出られるかもしれないという意思を持って練習に臨むことができ、スタメンの選手たちも違った気持ちで戦いに臨むことになります。チームにマンネリ感を打破し、新しい風を吹き込むのです。

もう一つ、良い要素があるのは、監督を替えることによって、少なからずや選手起用と戦術の微修正は入ります。特に、長崎の高木監督は、相手の試合を数試合分析してから相手の良いところを消してくる監督です。マッシモのサッカーは既に丸裸であるはず。新しい監督になることによって、札幌戦のように戦術的側面での遅れを取る可能性が下がります。その点ではこのタイミングでの監督交代というのも悪くはないのかなと思います。

この時期での監督交代は博打です。確率としてはもしかしたら低いのかもしれませんが、確率が低いから当たらないわけではない。

何といっても、いまのサガン鳥栖は、その博打を打つか打たないかの選択が必要な状態になってしまったのであり、そこで、社長の判断は交代だったという事です。最後までマッシモを信頼して一緒に心中するか、メンタル面の改善に資する施策を打つか、その選択は非常に難しかったでしょう。

ユースの選手たち、父兄、関係者にはご迷惑をかけることになりました。

ユースの選手たちは、学年という単位で考えると、わずかな期間内での活動に限られます。

そのような状況でありつつ、更にプレミア昇格という目標に向けて水を差される形になったのは、本当に申し訳ないと思います。

サガン鳥栖がトップリーグに残るという結果を持って、何とか皆様に報いたい次第です。

…関係者ではありませんが、サガンファミリーとしては、そのような気持ちです。

そして、マッシモ監督にも感謝ですね。

マガト騒動の後に監督を引き受けてくれた恩は忘れません。

決定力不足や、審判の判定など、ほんのちょっとした不運で勝ち点を稼げなかったのが残念で仕方ありません。

もはや、我々はピッチで戦っている監督・選手を見守るしかありません。

スタジアムを少しでも多くのサガンブルーに染め、拍手と声援によって選手たちに勇気を与え、最後の一歩を出せるような雰囲気を作るしかありません。

チームの選択を受け入れ、前を向いて、新たな監督と選手を信じてともに戦いましょう。

たとえ、マッシモ解任が誤報だったとしても、同じ気持ちです(笑)

最初のターニングポイントは、7連敗の直後でした。

サポーターズミーティングでいろいろと意見があがりましたが、フロントはマッシモ続投を明言しました。戦術的な上積み、怪我人の復帰、これでもかという補強の名言。チームが向上する要素はいくらでもあったからこその判断でしょう。上昇する要素がある限りは、費用とリスクを負って解任はしないという判断でした。マッシモに託した方が現実的だという判断は尊重します。

その後、フェルナンドトーレス加入というビッグニュースが流れ、金崎加入というまたまたビッグニュースが流れ、オマリの加入というディフェンスの要が綺羅、星のごとく登場し、これでもかという補強を果たして戦力自体は整ったかのように見えました。

一時期は柏、G大阪の不調によって降格圏を脱出しました。首位の広島戦に勝利してこのまま順位も上昇するのではという機運も高まりました。ところが、わが軍同様に残留争いするチームもしっかりと勝ち点を積み重ね、こともあろうか、広島はG大阪にも柏にも勝ち点3を献上し、我々だけが上昇するということにはつながりませんでした。

そして監督を替えたG大阪、補強に成功した柏はしっかりと調子をあげて連勝し、マリノスも3連勝で気が付けば10位に上昇。長崎も負ければほぼ終わりだろうと思われていた名古屋に勝利で踏みとどまり、その後も川崎戦は負けたものの他の試合で勝ち点を積み重ねて、ついに鳥栖と勝ち点差2に迫りました。

その中での湘南戦。私は、湘南戦は勝ってくれるだろうと思っていました。ここで湘南に勝てば暫定とは言え13位まで順位を上げ、得失点差もまだ優位な位置にいる。ホームでの戦いですし、トーレスや金崎などの新戦力も加入して10試合程が経過。そろそろ結果でコミットしてくれるだろうと思っていましたし、この試合こそ、まさに分水嶺ともいうべき戦いで勝たなければならない試合でした。

しかしながら、この大事なシックスポイントマッチで敗北。押しているようで点が入らない。まさに湘南ペースという形で試合を進められてしまいました。攻撃のタイミングでかさになって攻めてくる事がインプットできていたかどうかはわかりませんが、これまで湘南が数多くの勝ち点を重ねてきた形でやられてしまいました。

失点シーンも、相手スローインであるにも関わらず、リスクをかけすぎたポジショニングで、ボールを奪えずにあっさりと逆サイドの大きなスペースへ展開を許しました。そして、当Blogでこれまでも指摘している、吉田、原川のゾーンディフェンス能力不足が露呈した形で、湘南のボール回しに翻弄され、大事なゴール前のエリアにすっぽりとスペースをあけてしまいました。決して不運なゴールではなく、マッシモが最後まで原川、吉田に守備を仕込むことができなかった結果なのでしょう。

結果が出ないと選手起用も不可思議なものに映ります。G大阪戦からの4戦無敗を支えていた三丸は吉田の怪我からの復帰によって札幌戦に続いてスタメンを外れ、4戦無敗の時にカンフル剤として活躍し、決勝アシストを果たした安在も起用せず。怪我明けのチョドンゴンをスタメン起用して不発に終わり、トーレスは試合にすら出ず。選手交代もベンチでバタバタした挙句、焦る選手たちを制することができずに豊田を入れるという早めのスイッチで攻め急ぎを招いた結果、偶然を期待する攻撃に終始してチャンスメイクもできずに敗戦。

勢いが大事な時に、勢いに乗って勝ち点を稼いできたニューヒーロー達や世界で高い景色を見てきた一流プレイヤーをわざわざ外して無残な敗北を喫する監督に勝ち運は残されているのか?果たしてこの後の5試合で監督の中に新たな勝利のアイデアはあるのか?

ゴールデンウィーク頃、7連敗した頃にはまだ上昇する要素がありました。

しかしながら、残念ながら、その時には存在していた上昇する要素はもはやすべて使い切りました。

マッシモでこれ以上、上昇する要素が見当たらないのです。

攻撃面で改善も見れず、選手起用も外れ、ラッキーパンチも生まれない。

残り5試合です。もはや、戦術的上積みも見込めないでしょう。

マッシモのサッカーは分析で丸裸にされているので、相手にとっても組みやすし。

そもそも、通訳も何を伝えているのかわからず、選手たちに戦術のディテールが伝わっているかもわからない状況。

そうなると、残された道は解任ブーストしかない!

ということで、今年初めて、解任という道もあるという事を示しました。

これでもかという補強の達成というのは異論はありません。社長は打てる手を打ちました。

— オオタニ@SAgAN Report (@ootanirendi) 2018年10月7日

7連敗してもマッシモを続投した事に対する評価は?残留のチャンスがあるからまだ未確かな。

ただ、

「解任ブースト」

という一か八かのカードは残っています。

このカード、切ります?

パルプンテに頼ります?

大事なのは、選手たちがマッシモを信頼しているかどうかですね。

— オオタニ@SAgAN Report (@ootanirendi) 2018年10月7日

戦術やスタメンに疑問を持ったまま試合に臨んでも、ベストパフォーマンスは出ません。

指揮官に対して不信感がなく、一致団結して、ベンチの選手も、ベンチ外の選手も全員が砂岩となっているならば、心中するしかないのかなと思います。

解任ブーストで期待するのは戦術的要素ではありません。

あくまでも、精神面・団結力の向上とマンネリ感の打破なのです。

新監督に戦術的要素の改善や転換を求めるならば、7連敗の後に解任でしょう。

あの時に解任していないという事は、今求めるのはメンタル面と運気の改善です。

そうです。解任ブーストはもはや神頼みなのです(笑)

監督が変わって、一瞬だけ力が増幅される感じです!

— オオタニ@SAgAN Report (@ootanirendi) 2018年10月7日

選手たちが責任を感じて一致団結したり…

起用する選手が変わってモチベーションやフィジカル面で好転したり…

戦術面で相手の分析が間に合わずに良い試合ができたり…

ただ単に気持ちが切り替わって良い試合が出来たりと、謎の神頼みです(笑)

そんなツイートをしていたら、監督解任のニュースが。

夏頃の「戦術的要素」という観点ではチームは「続投」を選択しました。

この選択は尊重するべきであって、ただ、残念ながら結果が出なかっただけです。

今回の湘南戦に敗れた後の「精神的要素」という観点では「交代」を選択しました。

私はまさにジャストタイミングだと思います。

残り5試合は、戦術的な未成熟さが露呈せず、うまくいけば勢いだけで何とかポイントを稼げるかもしれないギリギリの試合数。

シーズン終了間際のチームのピンチというメンタル面を向上させやすい状況でもありますし、替えるならばここしかないでしょう。

監督交代の報を受けて、みなさん、システムはどうなるとか、起用する選手は誰それを起用してほしいとか、少なからずや想像しませんでしたか?それが監督交代のひとつの効果です。選手たちも序列が変わるので、出られなかった選手たちが出られるかもしれないという意思を持って練習に臨むことができ、スタメンの選手たちも違った気持ちで戦いに臨むことになります。チームにマンネリ感を打破し、新しい風を吹き込むのです。

もう一つ、良い要素があるのは、監督を替えることによって、少なからずや選手起用と戦術の微修正は入ります。特に、長崎の高木監督は、相手の試合を数試合分析してから相手の良いところを消してくる監督です。マッシモのサッカーは既に丸裸であるはず。新しい監督になることによって、札幌戦のように戦術的側面での遅れを取る可能性が下がります。その点ではこのタイミングでの監督交代というのも悪くはないのかなと思います。

この時期での監督交代は博打です。確率としてはもしかしたら低いのかもしれませんが、確率が低いから当たらないわけではない。

何といっても、いまのサガン鳥栖は、その博打を打つか打たないかの選択が必要な状態になってしまったのであり、そこで、社長の判断は交代だったという事です。最後までマッシモを信頼して一緒に心中するか、メンタル面の改善に資する施策を打つか、その選択は非常に難しかったでしょう。

ユースの選手たち、父兄、関係者にはご迷惑をかけることになりました。

ユースの選手たちは、学年という単位で考えると、わずかな期間内での活動に限られます。

そのような状況でありつつ、更にプレミア昇格という目標に向けて水を差される形になったのは、本当に申し訳ないと思います。

サガン鳥栖がトップリーグに残るという結果を持って、何とか皆様に報いたい次第です。

…関係者ではありませんが、サガンファミリーとしては、そのような気持ちです。

そして、マッシモ監督にも感謝ですね。

マガト騒動の後に監督を引き受けてくれた恩は忘れません。

決定力不足や、審判の判定など、ほんのちょっとした不運で勝ち点を稼げなかったのが残念で仕方ありません。

もはや、我々はピッチで戦っている監督・選手を見守るしかありません。

スタジアムを少しでも多くのサガンブルーに染め、拍手と声援によって選手たちに勇気を与え、最後の一歩を出せるような雰囲気を作るしかありません。

チームの選択を受け入れ、前を向いて、新たな監督と選手を信じてともに戦いましょう。

たとえ、マッシモ解任が誤報だったとしても、同じ気持ちです(笑)

Posted by オオタニ at

21:33

│SAgAN Diary

2018年07月12日

ベルギー代表をサガン鳥栖の選手で置き換えてみました。

ワールドカップもフランスとクロアチアの決勝進出が決まっていよいよ佳境に入ってまいりました。決勝進出した両チームは、どちらもハードワーク出来るチームで、全員が献身的な動きでチームの為にプレイできる選手たちでもあり、非常に見ごたえのある試合ばかりでした。

さて、非常に楽しい時間を過ごさせていただいているワールドカップですが、先日のベルギーとブラジルとの試合を見ていたらふと目についた瞬間がありました。それは、ベルギー代表の守備システムが、サガン鳥栖が構築しようとしている守備の理想形であったからです。

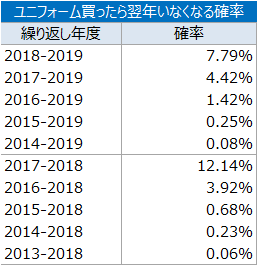

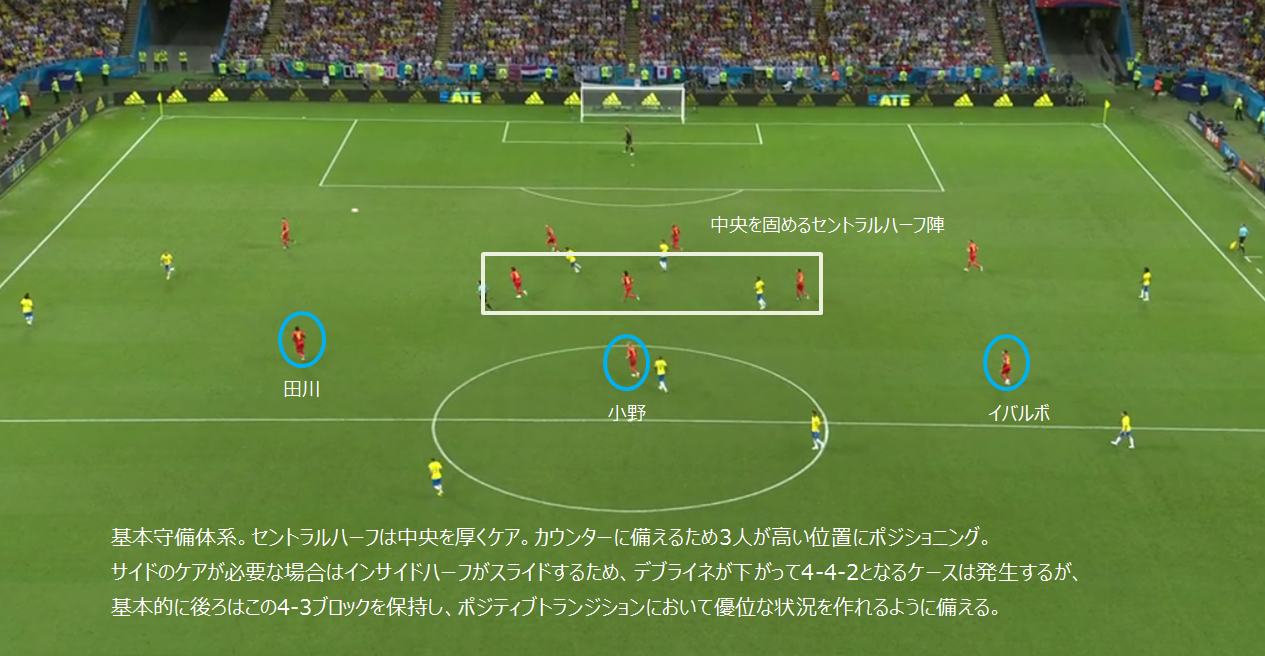

最終ラインを4枚、2列目に3ボランチ(3セントラルハーフ)を据えて基本4-3の守備ブロックを構築し、前線の3人はボールの動きや試合の流れに応じて、ベースを4-3-1-2としながらも4-4-2にも4-3-3にもフレキシブルに変化しながら守備対応。ボールを奪うと素早くカウンターで攻撃を仕掛けてシュートまでやりきる(その結果、カウンターで追加点を奪う)。そして、リードを奪って終盤に入ると最終ラインを5枚で組んで、相手の人数をかけた攻撃にもロングボールを利用したパワープレイにも跳ね返して耐えきる。ベアスタで見たかった光景がテレビの向こう側で、そして、鳥栖の戦い方からどれだけ界王拳の倍率使ったらこのくらいまで高まるのかというくらいに洗練された動きで、ただただ目を奪われるばかりでした。

4-3-1-2は、マッシモが監督になってから追い求めている形ではありました。鎌田がいた頃はトップ下として彼が君臨していたのですが、鎌田が移籍してからは河野、小野、原川などのメンバーが務めるようになり、そこに選手がハマりきれなくなったら4-4-2のオーソドックスなスタイルを試したり、今年度に入ってからは4-3ブロックで守りきれない試合が多くなって5-3-2を模索したり、攻撃的に出たいとき(ルヴァンカップ等)では4-3-3というシステムで挑んだり。このように日によって変更するシステムやイバルボ、池田、チョドンゴンの怪我等によって攻撃のパターンもなかなか構築できず、田川にキープさせたいのか、裏抜けさせたいのか、小野にドリブルで突破させたいのか、パスをさばいてほしいのか、守備も攻撃もいまいちハマるパターンを見いだせないまま、2018年度はほぼ半分が終わってしまいました。

そんな状況下でありましたので、テレビの前で見る事のできたベルギーのシステマティックな(得点を取るためにあえてリスクを許容した)点を取るための仕組みづくりは、非常に感嘆と興奮を覚えました。監督の求めるサッカーに対していち早く順応し、チームの為に自らが犠牲を負うこともいとまないというのは、まさに勝つために招集された一流選手たちのなせる業です。大会前にベルギーは戦術がないという話もあがっておりましたが、試合を重ねる事によって(他チームの試合を分析するにつれて)、確実にチーム戦術も向上していますよね。

さて、前口上はこの辺にして、今回はベルギーのシステムと戦い方をサガン鳥栖に例えてみましょう。

システムはボール保持時とボール非保持時で異なるものでした。ボール保持時は3-2-4-1でビルドアップしますが、今回特筆したいのはボール非保持のシステムで、4-3-1-2といういつものサガン鳥栖の陣形です。最終ラインは小林、ミンヒョク、スンヒョン、吉田のいつもの4人。中盤の3センターのメンバー構成は迷いましたが、鳥栖のインサイドハーフは機動力が高いメンバーばかりで、高さと強靭さという面で行くと高橋秀以外には見当たらず、ヴィチェル役は高橋秀で確定。残りは走力重視という事で義希と福田に担ってもらいます。義希は高さはないものの強さはありますからね。中央のデブライネはパスセンスという事で考えると小野、アザールはキープとドリブルという事でイバルボ、ルカクは左利きの大型選手でスピードもあるという事で田川を配置します。

この試合でのベルギーは、守備時の4-3ブロックもさることながら、ポイントは、イバルボ、田川、小野のポジショニング、イバルボは左サイド、田川は右サイドを拠点としてカウンターの起点となるとともに、イバルボと田川がいることによって、ブラジルの最終ラインがカウンターに対するケアをしなければならず、攻撃参画を抑え込む役割を果たします。小野は、中央でカウンターのケアを行うポジショニングを取りつつ、3センターのポジションチェンジなどで中央が薄くなったときには彼が引いてケアします。ポジションの取り方によってはまるで小野のワントップのようにも見える布陣はすこし不思議な形のようにも見えました。

ここで鳥栖とベルギーの比較ですが、鳥栖は押し込まれたときにインサイドハーフが最終ラインに置いてサイドのスペースを埋め、そのスペースをフォワードが下りる事によって埋め、試合の中で意図的に守備ブロックが5-3-2や5-4-1になるケースが発生します。それに対してベルギーは、ボールの動きによって自然とそういう形になることはあっても、守備ブロックとしてインサイドハーフがサイドバックの外側に降りて意図的に5バックでのブロックを形成する事はありませんでした。最終的に、クロスを上げられたり、相手がカットインしてシュートを打とうとするスペースをケアすれば良いという考えの下、4-3ブロックを保持し、中央スペースを厚くケアしていました。

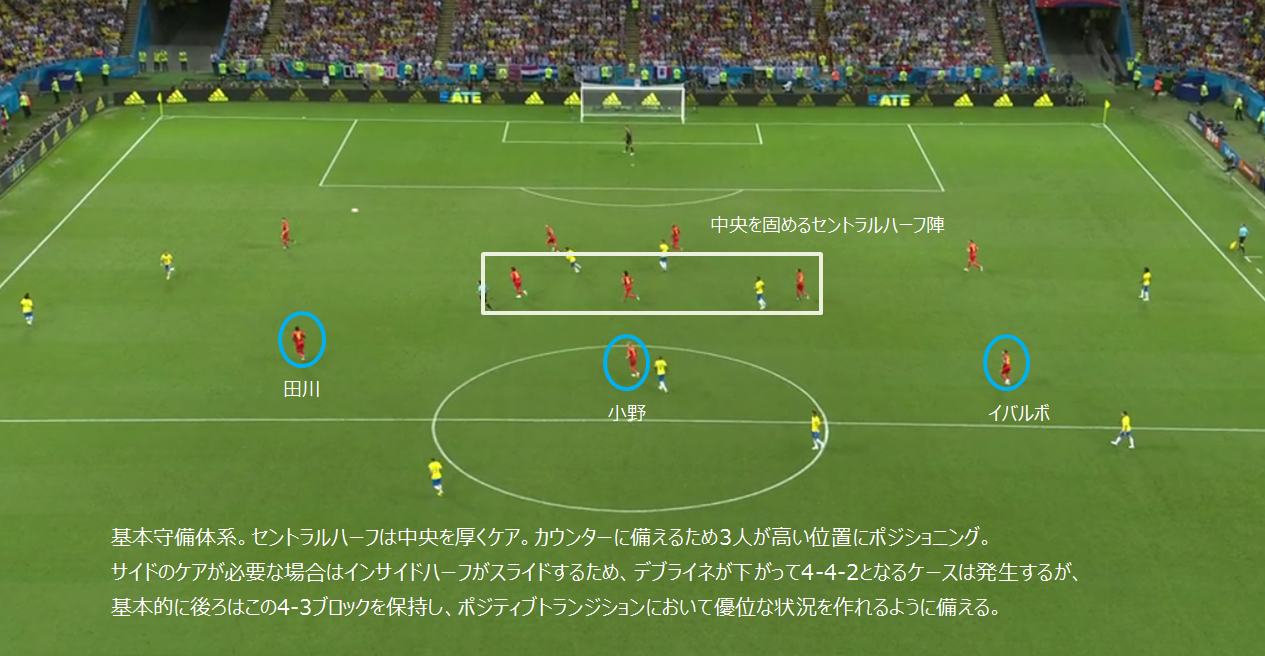

こういう約束事の下、見て頂きたいシーンはベルギーの戦術のハマりっぷりと組織化された攻撃がよく分かる前半のシーンです。では、図でごらんください。

最初は気付かなくて、戦術カメラによって良く見えたのが、ベルギーのネガティブトランジションの場面での対応です。センターバックがクリアした後がポイントでして、ベルギーはこのように組織的で非常に得点の可能性の高い攻撃を繰り出したにも関わらず、最終ラインはネガティブトランジション対策としてしっかりと人数をそろえて待ち構えています。その上で、小野(デブライネ)がボールを拾ったブラジルの選手に対して、プレスを行って攻撃を遅らせ、その間に攻撃に参画した(クロスをあげた義希、中央でヘディングを競った福田)が戻る時間を作っています。全体がものすごく献身的にハードワークしていることが分かります。サッカーはチームスポーツでありつつも、ひとりの頑張りによってチーム全体を救うのが良く分かる場面でした。

ワールドカップブレイク前のサガン鳥栖は、守備を重視して後ろで構えるシーンが多く、前線に人は残すもののボールを奪ってから攻撃に転じた際のボールの運びがうまく繋がらず、フォワード陣の怪我の多さという事も相まってか、得点を取るという戦術において効果的な策を打つことがなかなかできませんでした。(リスクがハイリターンのためのリスクとなっていなかった印象です。)

特に、得点を取るべき所でリスクをかけてでもという局面を迎えた時に、サイド(特に左サイド)で数的優位を作ってボールを運ぶ形が多かったので、ネガティブトランジションでのカウンターに対応できず、気がついたら最終ラインに人がいないというケースも発生していました。

ここにきて、トーレスと言う最高峰のプレイヤーを仲間に加えたサガン鳥栖。ワールドカップブレイク明けの戦いは非常に楽しみですね。まずは降格圏からの離脱。そして、売りがハードワークだけでは寂しいものがありますので、ハードワークは鳥栖としては当たり前(前提として存在するもの)という思想の下、チームの未来に繋がる攻撃と守備が一体化したシステマティックなサッカーを築き上げていってほしいですね。

<画像引用元:NHK ワールドカップサイト>

さて、非常に楽しい時間を過ごさせていただいているワールドカップですが、先日のベルギーとブラジルとの試合を見ていたらふと目についた瞬間がありました。それは、ベルギー代表の守備システムが、サガン鳥栖が構築しようとしている守備の理想形であったからです。

サガン鳥栖サポーターのみなさん!

— オオタニ@SAgAN Report (@ootanirendi) 2018年7月6日

いまのベルギーの守備陣形が、サガン鳥栖がやりたかった守備ですよ~。

最終ラインを4枚、2列目に3ボランチ(3セントラルハーフ)を据えて基本4-3の守備ブロックを構築し、前線の3人はボールの動きや試合の流れに応じて、ベースを4-3-1-2としながらも4-4-2にも4-3-3にもフレキシブルに変化しながら守備対応。ボールを奪うと素早くカウンターで攻撃を仕掛けてシュートまでやりきる(その結果、カウンターで追加点を奪う)。そして、リードを奪って終盤に入ると最終ラインを5枚で組んで、相手の人数をかけた攻撃にもロングボールを利用したパワープレイにも跳ね返して耐えきる。ベアスタで見たかった光景がテレビの向こう側で、そして、鳥栖の戦い方からどれだけ界王拳の倍率使ったらこのくらいまで高まるのかというくらいに洗練された動きで、ただただ目を奪われるばかりでした。

4-3-1-2は、マッシモが監督になってから追い求めている形ではありました。鎌田がいた頃はトップ下として彼が君臨していたのですが、鎌田が移籍してからは河野、小野、原川などのメンバーが務めるようになり、そこに選手がハマりきれなくなったら4-4-2のオーソドックスなスタイルを試したり、今年度に入ってからは4-3ブロックで守りきれない試合が多くなって5-3-2を模索したり、攻撃的に出たいとき(ルヴァンカップ等)では4-3-3というシステムで挑んだり。このように日によって変更するシステムやイバルボ、池田、チョドンゴンの怪我等によって攻撃のパターンもなかなか構築できず、田川にキープさせたいのか、裏抜けさせたいのか、小野にドリブルで突破させたいのか、パスをさばいてほしいのか、守備も攻撃もいまいちハマるパターンを見いだせないまま、2018年度はほぼ半分が終わってしまいました。

そんな状況下でありましたので、テレビの前で見る事のできたベルギーのシステマティックな(得点を取るためにあえてリスクを許容した)点を取るための仕組みづくりは、非常に感嘆と興奮を覚えました。監督の求めるサッカーに対していち早く順応し、チームの為に自らが犠牲を負うこともいとまないというのは、まさに勝つために招集された一流選手たちのなせる業です。大会前にベルギーは戦術がないという話もあがっておりましたが、試合を重ねる事によって(他チームの試合を分析するにつれて)、確実にチーム戦術も向上していますよね。

さて、前口上はこの辺にして、今回はベルギーのシステムと戦い方をサガン鳥栖に例えてみましょう。

システムはボール保持時とボール非保持時で異なるものでした。ボール保持時は3-2-4-1でビルドアップしますが、今回特筆したいのはボール非保持のシステムで、4-3-1-2といういつものサガン鳥栖の陣形です。最終ラインは小林、ミンヒョク、スンヒョン、吉田のいつもの4人。中盤の3センターのメンバー構成は迷いましたが、鳥栖のインサイドハーフは機動力が高いメンバーばかりで、高さと強靭さという面で行くと高橋秀以外には見当たらず、ヴィチェル役は高橋秀で確定。残りは走力重視という事で義希と福田に担ってもらいます。義希は高さはないものの強さはありますからね。中央のデブライネはパスセンスという事で考えると小野、アザールはキープとドリブルという事でイバルボ、ルカクは左利きの大型選手でスピードもあるという事で田川を配置します。

この試合でのベルギーは、守備時の4-3ブロックもさることながら、ポイントは、イバルボ、田川、小野のポジショニング、イバルボは左サイド、田川は右サイドを拠点としてカウンターの起点となるとともに、イバルボと田川がいることによって、ブラジルの最終ラインがカウンターに対するケアをしなければならず、攻撃参画を抑え込む役割を果たします。小野は、中央でカウンターのケアを行うポジショニングを取りつつ、3センターのポジションチェンジなどで中央が薄くなったときには彼が引いてケアします。ポジションの取り方によってはまるで小野のワントップのようにも見える布陣はすこし不思議な形のようにも見えました。

ここで鳥栖とベルギーの比較ですが、鳥栖は押し込まれたときにインサイドハーフが最終ラインに置いてサイドのスペースを埋め、そのスペースをフォワードが下りる事によって埋め、試合の中で意図的に守備ブロックが5-3-2や5-4-1になるケースが発生します。それに対してベルギーは、ボールの動きによって自然とそういう形になることはあっても、守備ブロックとしてインサイドハーフがサイドバックの外側に降りて意図的に5バックでのブロックを形成する事はありませんでした。最終的に、クロスを上げられたり、相手がカットインしてシュートを打とうとするスペースをケアすれば良いという考えの下、4-3ブロックを保持し、中央スペースを厚くケアしていました。

こういう約束事の下、見て頂きたいシーンはベルギーの戦術のハマりっぷりと組織化された攻撃がよく分かる前半のシーンです。では、図でごらんください。

最初は気付かなくて、戦術カメラによって良く見えたのが、ベルギーのネガティブトランジションの場面での対応です。センターバックがクリアした後がポイントでして、ベルギーはこのように組織的で非常に得点の可能性の高い攻撃を繰り出したにも関わらず、最終ラインはネガティブトランジション対策としてしっかりと人数をそろえて待ち構えています。その上で、小野(デブライネ)がボールを拾ったブラジルの選手に対して、プレスを行って攻撃を遅らせ、その間に攻撃に参画した(クロスをあげた義希、中央でヘディングを競った福田)が戻る時間を作っています。全体がものすごく献身的にハードワークしていることが分かります。サッカーはチームスポーツでありつつも、ひとりの頑張りによってチーム全体を救うのが良く分かる場面でした。

ワールドカップブレイク前のサガン鳥栖は、守備を重視して後ろで構えるシーンが多く、前線に人は残すもののボールを奪ってから攻撃に転じた際のボールの運びがうまく繋がらず、フォワード陣の怪我の多さという事も相まってか、得点を取るという戦術において効果的な策を打つことがなかなかできませんでした。(リスクがハイリターンのためのリスクとなっていなかった印象です。)

特に、得点を取るべき所でリスクをかけてでもという局面を迎えた時に、サイド(特に左サイド)で数的優位を作ってボールを運ぶ形が多かったので、ネガティブトランジションでのカウンターに対応できず、気がついたら最終ラインに人がいないというケースも発生していました。

ここにきて、トーレスと言う最高峰のプレイヤーを仲間に加えたサガン鳥栖。ワールドカップブレイク明けの戦いは非常に楽しみですね。まずは降格圏からの離脱。そして、売りがハードワークだけでは寂しいものがありますので、ハードワークは鳥栖としては当たり前(前提として存在するもの)という思想の下、チームの未来に繋がる攻撃と守備が一体化したシステマティックなサッカーを築き上げていってほしいですね。

<画像引用元:NHK ワールドカップサイト>

Posted by オオタニ at

16:02

│SAgAN Diary

2018年07月04日

トレーニングマッチ サガン鳥栖 VS ロアッソ熊本

サガン鳥栖とロアッソ熊本とのトレーニングマッチのレビューです。

さて、どこまで詳しく書きましょうか。サポーターにも情報統制が求められている時代なので、あくまで一般的な戦術論で記載しましょう。よって、選手名やチーム名は登場しません。ただ、スタンドで試合を見られた方にとっては、あのシーンかなという感じで参考になるかもしれませんし、ならないかもしれません(笑)グレーゾーンレビューということでご了承ください。

試合の入りで重要なのは、当たり前ですが、攻撃・守備(ボールを奪ってゴールへ前進するための一連の流れ)をどのような戦術で戦うのか、チーム全体でコンセプト(概念)を意思統一して臨むことです。最近では「プレーモデル」や「ゲームプラン」という言葉も良く使われています。コンセプトがチームとして意思統一されていないと、選手個々で異なる動きが発生し、組織としてオーガナイズされず、攻撃も守備もままならなくなり、本来は選手の質では圧倒しているはずなのに、なかなか思うように試合を優位に進められないという状況が発生してしまいます。

次に大事なことは、全体で意思統一した形で臨んだにも関わらず、当初想定していた(当初立てていたゲームプラン)攻撃・守備が実現できなかったときに、いかにして素早く切り替えて適切な対応・対策を取ることができるかという点です。相手の動きに対するアジャストをいち早く行ったチームの方が優位に立つことができるようになります。試合の序盤ですごく攻めていたのに、いつのまにか押し込むことができなくなって、気がついたら逆転されていたというのは相手チームがしっかりとアジャストして対策を打った結果という事です。日本代表とベルギー代表の試合で、ベルギー代表が4バックにシステムを変更し、選手交代によって逆転劇を演じたのは、2点を取られるという劣勢に対してアジャストして対策を打った結果ですね。

サッカーは、選手たちの技量のみならず、環境(気温・天候・風向き)の変化、体力の変化、選手交代、審判の判断基準、その時点の順位など、外的要因、内的要因も含めて刻一刻と状況が変わってくるので、あらゆる状況に対して常に対応する準備をしておかなければなりません。

さて、上記を前提として、少し具体的な内容に入ります。一例として、高い位置から押し込んでボールにプレッシャーをかけ、相手ゴールに使い位置でボールを奪ってからショートカウンターをしかけるというプランで試合に臨んだとします。

基本的に、前線のメンバーには、プレッシャーをかけるために相手のビルドアップ隊に対して数的同数のメンバーをアサインすることを求めます。前線に人数をかけて積極的にビルドアップを阻止する形です。相手の最終ラインの人数とフォワードの人数を同数にしてプレッシャーをかかることにより、最終ラインのボール回しを窮屈にしてパスミスを誘発したり、精度のないロングボールを蹴らせようとするものです。

それに対して、ショートパスをつないでボールを保持しながら攻撃を仕掛けていくというゲームプランで入ったチームにとっては、相手がこちらのビルドアップに対してガンガンとプレッシャーをかけてくるとなると、自分たちが描いていたゲームプランに対して「ボールを奪われてショートカウンターを受ける」という「リスク」が発生することになります。

このリスクに対する対策はというと、数的不利を避けるために最終ラインの人数を増やす、相手のポジションから遠い所で受けるように(プレッシャーを受けにくい所で受けるように)ポジションを変える、ビルドアップの出口で数的優位を作るようにポジショニングする…などがあります。また、消極的な策に見えるかもしれませんが、相手のプレッシャーによるボールロストというリスクを避けるために相手が来たらボールを蹴ってしまうということもリスク対策としては十分な選択肢の一つです。もちろん、相手がプレッシャーに来ようとも、選手たちの個々の質が高くてその程度のプレッシャーではドリブルではがせるから問題ないというケースもあるかと思います。モドリッチやピルロがいるチームですね。

通常、「リスク」に対しては「回避」「転嫁」「軽減」「受容」という4種類の策がとられます。先ほどの例をこの分類に当てはめると

回避 ・・・ ショートパスでビルドアップするという攻撃プランを中止し、長いボールを蹴って押し込むというプランに変える。

軽減(低減) ・・・ ビルドアップの人数を増やす、ポジショニングを変えるなどの対策を打って方法を改善し、奪われる可能性を減らす。

受容(保有) ・・・ 当初のプランを変えずにそのままの形でビルドアップする。(何もしなくても選手の質が優位に立っているなど)

転嫁(移転)・・・ なし。

リスク転嫁というのは、例えば交通事故というリスクにおいて、損害が発生した際の費用を支払わなければならないという影響に対して保険を契約することによって費用の支払いを保険会社にお願いする場合などに使います。ビルドアップに関しては、その試合の中で対応しなければならないので、「転嫁」という対応はないのかなと思います。サッカーのプレイで選手たちの対応がどのカテゴリのリスクマネジメントに当たるのかというのを考えると、バックパスやロングキックもリスクマネジメントの一種であることが理解できると思います。

さて、話を戻しますが、前線からの強いプレッシャーを受けたチームは、このまま高い位置で奪われるわけにはいきませんので、何かの対応を選択しなければなりません。良く使われるのはリスク「軽減」ということで「インサイドハーフを最終ラインに落として数的優位を確保する」という対応です。最終ラインをひとり余らせることによって、相手のプレッシャーの逃げ道となるパスコースを作ることができます。スタメン発表では「DF」「MF」「FW」と記載されていますが、実際の戦いではポジショニングが違うよなっていうのは良くあるかと思います。この試合でも、あの方がなぜあの位置になんてことがありましたが、そういうことです。(わかります?(笑))

そうすると、今度はプレッシャーをかけたチーム側が対応を考えないといけません。高い位置で奪うべく、人数をかけてプレスをかけようとしていたのですが、相手がインサイドハーフを落としてビルドアップに人数をかけて来たことに対して、更に人数をかけてプレッシャーをかけて前線で奪いきるのを継続するのか、それとも人数をかけすぎる事によって中盤の人数が薄くなることを逆にリスクと考えて、前にかける人数を制限するのかという選択です。

ここでは、今度は「環境」がリスク対応のひとつの決定要因となります。例えば、「後半アディショナルタイムに1点差で負けている」という状況と「前半試合が始まったばかりでスコアレスの状態」では、リスクのかけ方が異なってきますよね。もちろん、「引き分けでも決勝トーナメント進出」など、この試合の中以外の要因も様々あります。往々にして、試合始まった直後の対応としては、前線のメンバーはそのままの人数にして(相手との数的不利はあるものの)運動量でカバーしながらプレッシャーをかけるというという選択が多いです。

そうやって、プレッシャーをかける側とプレッシャーを受ける側において、局面による数的ミスマッチが生まれます。そのミスマッチを今度はどちらのチームが先にアジャストするのかという戦いが生まれます。攻撃側で言えばビルドアップのやり方を変えたので効果的に前進するためのルートを探る、守備側で言えばプレッシャーのやり方を変えたのでボールの奪いどころを探るという戦いです。戦いに勝った方が(先にアジャストした方が)まずは前半戦を優位に進める事ができます。

このケースにおいて、守備側は、本来数的同数でプレッシャーをかけようとしていたところを相手の対応によってそれがかなわずに、運動量でカバーするように当初のプランを変えざるをえなくなりました。数的不利を感じさせないようにするためには、運動量もさることながら、選手の質も重要になりますし、暑さなどの体力に与える影響も大事な要素となります。

ここで、ひとつのターニングポイントとしては、守備側が数的不利をカバーしきれなくなった時に(プレッシャーが思うようにかけられなかった時に)相手に最終ラインで、ボールを持って周りを見渡せる余裕を与えてしまうというケースの発生です。

高い位置からボールを奪うという事は、当然のことながら全体のラインを高く上げなければなりません。全体のラインを高く上げるということは、逆に言うと最終ラインの背後に大きなスペースを相手に与えてしまう事になります。当初のゲームプランが崩れた時に、このラインコントロールに変更を入れるかというのは非常に悩ましい所です。

守備側のミスとして良くあるのが、当初プランにおいて全体のラインを高くコンパクトに保って高い位置でボールを奪おうとするものの、ビルドアップにおけるボール保持者にプレッシャーがかからないために、フリーで受けた選手からディフェンスラインの裏側の広大なスペースを狙われるというケースです。特に、パスセンスのあるインサイドハーフを最終ラインに落とすシステム変更を行った場合は、裏に抜ける選手に対して最終ラインから一発のパスが出されてしまってピンチになるケースが生じます。

ワールドカップでわかりやすいシーンがあるのですが、セネガル戦で柴崎からのダイアゴナルの長いパスで長友が抜けだして乾の同点ゴールの起点を作ったシーンがありましたがちょうどあんな感じです。あのシーンよりも最終ラインを高く設定していると、更に広大なスペースを与えてしまう事になるので、多少相手のパスの精度が落ちたとしても通ってしまうということになります。裏を取られるというのは、最終ラインの問題よりも、中盤よりも前のプレッシャーのかけ方や、ゲームプランの変更によって最終ラインの位置をアジャストできていない組織としての問題の方が大きいということを理解して頂ければと思います。

ただし、だからと言って、ラインを下げたら良いというわけでもありません。ラインを下げるという事は、相手が自陣に容易に侵入することになります。自陣に侵入するということは、ミドルシュートを打たれるようにもなりますし、クロスを上げられるようにもなります。あまりに引きすぎると防戦一方で攻撃(カウンター)の機会すら逸しかねません。

もっと悪いのは、全体の意思がバラバラで、前線は前から行こうとしているのに、最終ラインは後ろのスペースをケアしたいという動きでライン間のスペースが空いてしまうことです。こうなると、相手がパスをつなぐスペースを易々とあたえてしまうので、守備としては機能しない事になってしまいます。後半終了間際になってラインをコンパクトに保つ体力がなくなって中盤もなく互いに攻撃しあう場面でよく見られます。

抽象的に書いたのでかなり文章が長くなりましたが、ここまでが、前半20分くらいまでの攻防で、しかも片方のチームのビルドアップの話の話です。(笑)

どっちのチームのどんな状況のシーンなのか、分かりました?

これ以上書くと長くなりそうなので、ひとまず、今回はここまでとしておきます。

気が向いたら、続きを書きます。(笑)

さて、どこまで詳しく書きましょうか。サポーターにも情報統制が求められている時代なので、あくまで一般的な戦術論で記載しましょう。よって、選手名やチーム名は登場しません。ただ、スタンドで試合を見られた方にとっては、あのシーンかなという感じで参考になるかもしれませんし、ならないかもしれません(笑)グレーゾーンレビューということでご了承ください。

試合の入りで重要なのは、当たり前ですが、攻撃・守備(ボールを奪ってゴールへ前進するための一連の流れ)をどのような戦術で戦うのか、チーム全体でコンセプト(概念)を意思統一して臨むことです。最近では「プレーモデル」や「ゲームプラン」という言葉も良く使われています。コンセプトがチームとして意思統一されていないと、選手個々で異なる動きが発生し、組織としてオーガナイズされず、攻撃も守備もままならなくなり、本来は選手の質では圧倒しているはずなのに、なかなか思うように試合を優位に進められないという状況が発生してしまいます。

次に大事なことは、全体で意思統一した形で臨んだにも関わらず、当初想定していた(当初立てていたゲームプラン)攻撃・守備が実現できなかったときに、いかにして素早く切り替えて適切な対応・対策を取ることができるかという点です。相手の動きに対するアジャストをいち早く行ったチームの方が優位に立つことができるようになります。試合の序盤ですごく攻めていたのに、いつのまにか押し込むことができなくなって、気がついたら逆転されていたというのは相手チームがしっかりとアジャストして対策を打った結果という事です。日本代表とベルギー代表の試合で、ベルギー代表が4バックにシステムを変更し、選手交代によって逆転劇を演じたのは、2点を取られるという劣勢に対してアジャストして対策を打った結果ですね。

サッカーは、選手たちの技量のみならず、環境(気温・天候・風向き)の変化、体力の変化、選手交代、審判の判断基準、その時点の順位など、外的要因、内的要因も含めて刻一刻と状況が変わってくるので、あらゆる状況に対して常に対応する準備をしておかなければなりません。

さて、上記を前提として、少し具体的な内容に入ります。一例として、高い位置から押し込んでボールにプレッシャーをかけ、相手ゴールに使い位置でボールを奪ってからショートカウンターをしかけるというプランで試合に臨んだとします。

基本的に、前線のメンバーには、プレッシャーをかけるために相手のビルドアップ隊に対して数的同数のメンバーをアサインすることを求めます。前線に人数をかけて積極的にビルドアップを阻止する形です。相手の最終ラインの人数とフォワードの人数を同数にしてプレッシャーをかかることにより、最終ラインのボール回しを窮屈にしてパスミスを誘発したり、精度のないロングボールを蹴らせようとするものです。

それに対して、ショートパスをつないでボールを保持しながら攻撃を仕掛けていくというゲームプランで入ったチームにとっては、相手がこちらのビルドアップに対してガンガンとプレッシャーをかけてくるとなると、自分たちが描いていたゲームプランに対して「ボールを奪われてショートカウンターを受ける」という「リスク」が発生することになります。

このリスクに対する対策はというと、数的不利を避けるために最終ラインの人数を増やす、相手のポジションから遠い所で受けるように(プレッシャーを受けにくい所で受けるように)ポジションを変える、ビルドアップの出口で数的優位を作るようにポジショニングする…などがあります。また、消極的な策に見えるかもしれませんが、相手のプレッシャーによるボールロストというリスクを避けるために相手が来たらボールを蹴ってしまうということもリスク対策としては十分な選択肢の一つです。もちろん、相手がプレッシャーに来ようとも、選手たちの個々の質が高くてその程度のプレッシャーではドリブルではがせるから問題ないというケースもあるかと思います。モドリッチやピルロがいるチームですね。

通常、「リスク」に対しては「回避」「転嫁」「軽減」「受容」という4種類の策がとられます。先ほどの例をこの分類に当てはめると

回避 ・・・ ショートパスでビルドアップするという攻撃プランを中止し、長いボールを蹴って押し込むというプランに変える。

軽減(低減) ・・・ ビルドアップの人数を増やす、ポジショニングを変えるなどの対策を打って方法を改善し、奪われる可能性を減らす。

受容(保有) ・・・ 当初のプランを変えずにそのままの形でビルドアップする。(何もしなくても選手の質が優位に立っているなど)

転嫁(移転)・・・ なし。

リスク転嫁というのは、例えば交通事故というリスクにおいて、損害が発生した際の費用を支払わなければならないという影響に対して保険を契約することによって費用の支払いを保険会社にお願いする場合などに使います。ビルドアップに関しては、その試合の中で対応しなければならないので、「転嫁」という対応はないのかなと思います。サッカーのプレイで選手たちの対応がどのカテゴリのリスクマネジメントに当たるのかというのを考えると、バックパスやロングキックもリスクマネジメントの一種であることが理解できると思います。

さて、話を戻しますが、前線からの強いプレッシャーを受けたチームは、このまま高い位置で奪われるわけにはいきませんので、何かの対応を選択しなければなりません。良く使われるのはリスク「軽減」ということで「インサイドハーフを最終ラインに落として数的優位を確保する」という対応です。最終ラインをひとり余らせることによって、相手のプレッシャーの逃げ道となるパスコースを作ることができます。スタメン発表では「DF」「MF」「FW」と記載されていますが、実際の戦いではポジショニングが違うよなっていうのは良くあるかと思います。この試合でも、あの方がなぜあの位置になんてことがありましたが、そういうことです。(わかります?(笑))

そうすると、今度はプレッシャーをかけたチーム側が対応を考えないといけません。高い位置で奪うべく、人数をかけてプレスをかけようとしていたのですが、相手がインサイドハーフを落としてビルドアップに人数をかけて来たことに対して、更に人数をかけてプレッシャーをかけて前線で奪いきるのを継続するのか、それとも人数をかけすぎる事によって中盤の人数が薄くなることを逆にリスクと考えて、前にかける人数を制限するのかという選択です。

ここでは、今度は「環境」がリスク対応のひとつの決定要因となります。例えば、「後半アディショナルタイムに1点差で負けている」という状況と「前半試合が始まったばかりでスコアレスの状態」では、リスクのかけ方が異なってきますよね。もちろん、「引き分けでも決勝トーナメント進出」など、この試合の中以外の要因も様々あります。往々にして、試合始まった直後の対応としては、前線のメンバーはそのままの人数にして(相手との数的不利はあるものの)運動量でカバーしながらプレッシャーをかけるというという選択が多いです。

そうやって、プレッシャーをかける側とプレッシャーを受ける側において、局面による数的ミスマッチが生まれます。そのミスマッチを今度はどちらのチームが先にアジャストするのかという戦いが生まれます。攻撃側で言えばビルドアップのやり方を変えたので効果的に前進するためのルートを探る、守備側で言えばプレッシャーのやり方を変えたのでボールの奪いどころを探るという戦いです。戦いに勝った方が(先にアジャストした方が)まずは前半戦を優位に進める事ができます。

このケースにおいて、守備側は、本来数的同数でプレッシャーをかけようとしていたところを相手の対応によってそれがかなわずに、運動量でカバーするように当初のプランを変えざるをえなくなりました。数的不利を感じさせないようにするためには、運動量もさることながら、選手の質も重要になりますし、暑さなどの体力に与える影響も大事な要素となります。

ここで、ひとつのターニングポイントとしては、守備側が数的不利をカバーしきれなくなった時に(プレッシャーが思うようにかけられなかった時に)相手に最終ラインで、ボールを持って周りを見渡せる余裕を与えてしまうというケースの発生です。

高い位置からボールを奪うという事は、当然のことながら全体のラインを高く上げなければなりません。全体のラインを高く上げるということは、逆に言うと最終ラインの背後に大きなスペースを相手に与えてしまう事になります。当初のゲームプランが崩れた時に、このラインコントロールに変更を入れるかというのは非常に悩ましい所です。

守備側のミスとして良くあるのが、当初プランにおいて全体のラインを高くコンパクトに保って高い位置でボールを奪おうとするものの、ビルドアップにおけるボール保持者にプレッシャーがかからないために、フリーで受けた選手からディフェンスラインの裏側の広大なスペースを狙われるというケースです。特に、パスセンスのあるインサイドハーフを最終ラインに落とすシステム変更を行った場合は、裏に抜ける選手に対して最終ラインから一発のパスが出されてしまってピンチになるケースが生じます。

ワールドカップでわかりやすいシーンがあるのですが、セネガル戦で柴崎からのダイアゴナルの長いパスで長友が抜けだして乾の同点ゴールの起点を作ったシーンがありましたがちょうどあんな感じです。あのシーンよりも最終ラインを高く設定していると、更に広大なスペースを与えてしまう事になるので、多少相手のパスの精度が落ちたとしても通ってしまうということになります。裏を取られるというのは、最終ラインの問題よりも、中盤よりも前のプレッシャーのかけ方や、ゲームプランの変更によって最終ラインの位置をアジャストできていない組織としての問題の方が大きいということを理解して頂ければと思います。

ただし、だからと言って、ラインを下げたら良いというわけでもありません。ラインを下げるという事は、相手が自陣に容易に侵入することになります。自陣に侵入するということは、ミドルシュートを打たれるようにもなりますし、クロスを上げられるようにもなります。あまりに引きすぎると防戦一方で攻撃(カウンター)の機会すら逸しかねません。

もっと悪いのは、全体の意思がバラバラで、前線は前から行こうとしているのに、最終ラインは後ろのスペースをケアしたいという動きでライン間のスペースが空いてしまうことです。こうなると、相手がパスをつなぐスペースを易々とあたえてしまうので、守備としては機能しない事になってしまいます。後半終了間際になってラインをコンパクトに保つ体力がなくなって中盤もなく互いに攻撃しあう場面でよく見られます。

抽象的に書いたのでかなり文章が長くなりましたが、ここまでが、前半20分くらいまでの攻防で、しかも片方のチームのビルドアップの話の話です。(笑)

どっちのチームのどんな状況のシーンなのか、分かりました?

これ以上書くと長くなりそうなので、ひとまず、今回はここまでとしておきます。

気が向いたら、続きを書きます。(笑)

Posted by オオタニ at

12:53

│SAgAN Diary

2018年06月25日

メキシコのドイツに対する戦術をサガン鳥栖の選手で例えました

熱戦が続くワールドカップですがみなさま寝不足で体調は崩されていないでしょうか。ワールドカップは短期決戦という点、対戦相手が決まってから半年以上の期間で戦略を練ることができるという点、とはいえ選手が集まってのチームとしての練習期間が限られている点など、普段のリーグ戦とは異なる要素がふんだんにあり、戦術的にも選手起用的にもチームごとに様々な特色が見られます。当然、国と国との威信をかけた戦いであるために、選手のみならず観客の熱気も画面越しに伝わってきて、真剣勝負というスポーツの最大の魅力を感じながら観戦することができる最高に楽しい大会です。

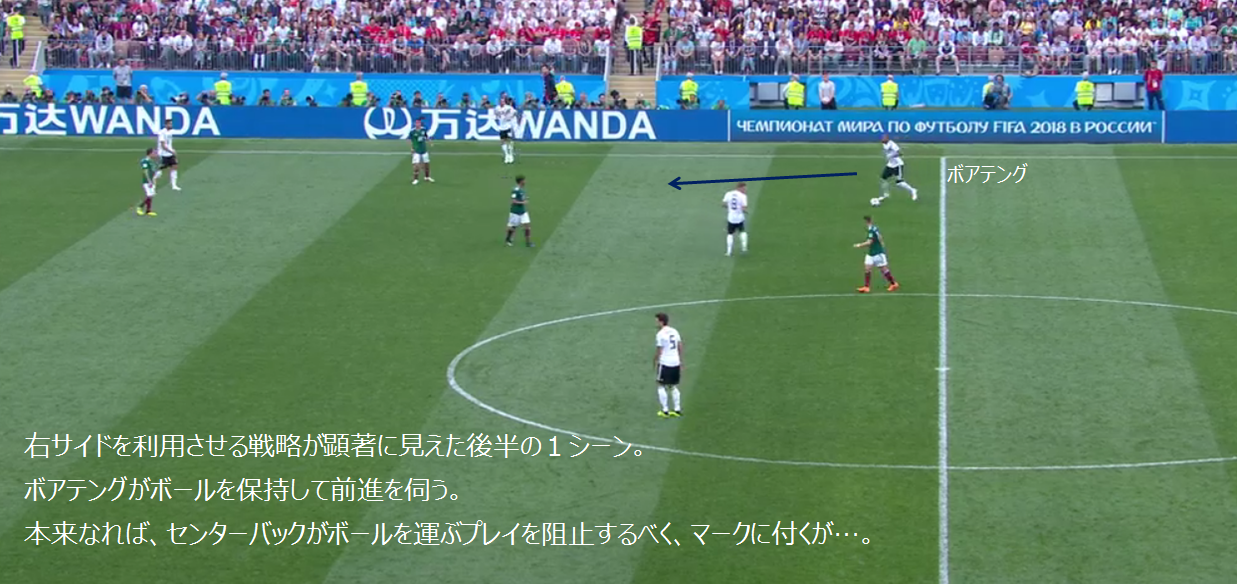

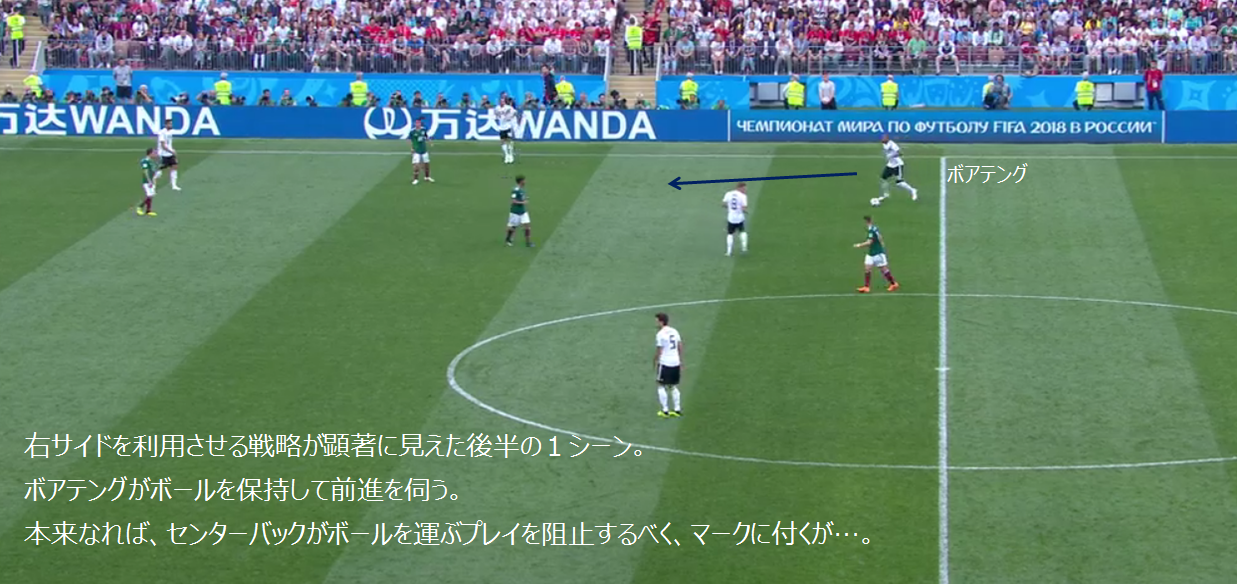

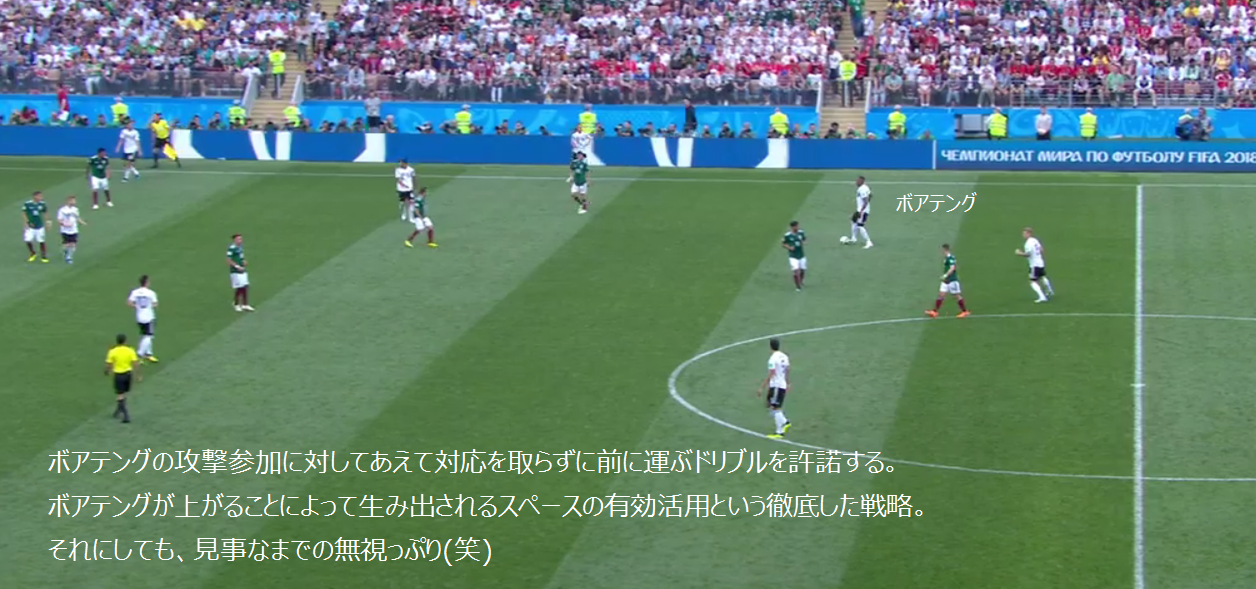

その中でも、先日のドイツVSメキシコ戦は、監督同士の考え抜かれた戦術、選手個々のレベルの高さも相まり、スピーディな展開で一時も目を離せない面白い試合で、気がついたらあっというまに時間が過ぎていきました。特に、メキシコの先制点はまさにリスクとゲインを天秤にかけたチーム戦術が生んだ得点であり、得点に至るまでの経緯が緻密な策略で張り巡らされておりました。筆者的には、このドイツVSメキシコが今大会の予選リーグのベストバウトであるかなと思っています。せっかくなので、サガン鳥栖サポーターのみなさまにもこのメキシコの戦術を分かり易くするため、メキシコ側の選手の動きをサガン鳥栖の選手名で例えてご紹介したいと思います。

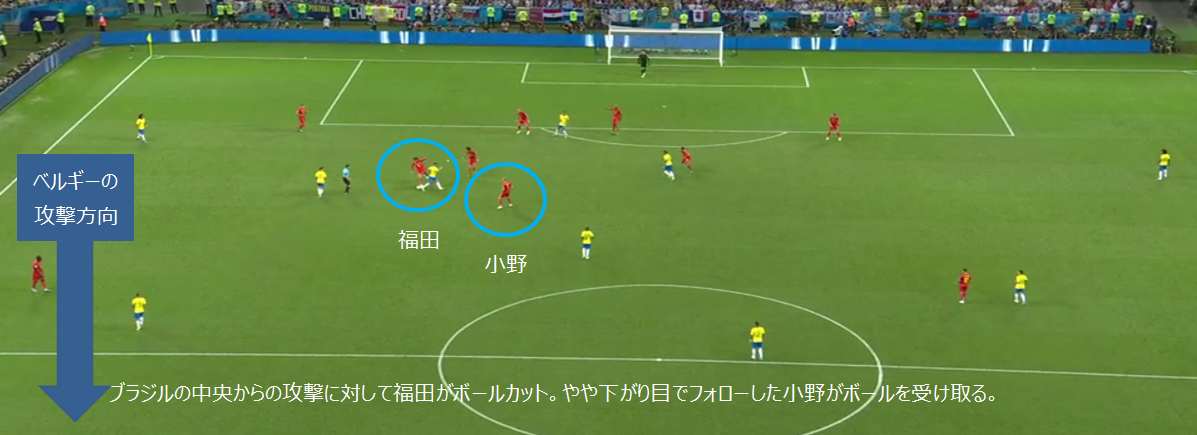

スタメンは図の通り。キープレイヤーは福田と田川です。スピードがあり個人で打開する力を持っている選手をワイドに配置しているところがポイントです。当然、守備に置いても強い強度を発揮することが求められます。また、トップには池田を入れました。高さや強さで勝負するよりは、敏捷性と気の利いたポジショニング、そしてポストプレイヤーも裏抜けのランニングも同時にこなせるタイプを考えると、現在のサガン鳥栖の選手の中では池田という回答が生まれました。トップ下は小野です。広い視野、そして戦術眼、何よりもチームの為に献身的に動くことができ、そしてパスセンスに優れているという所での選択です。

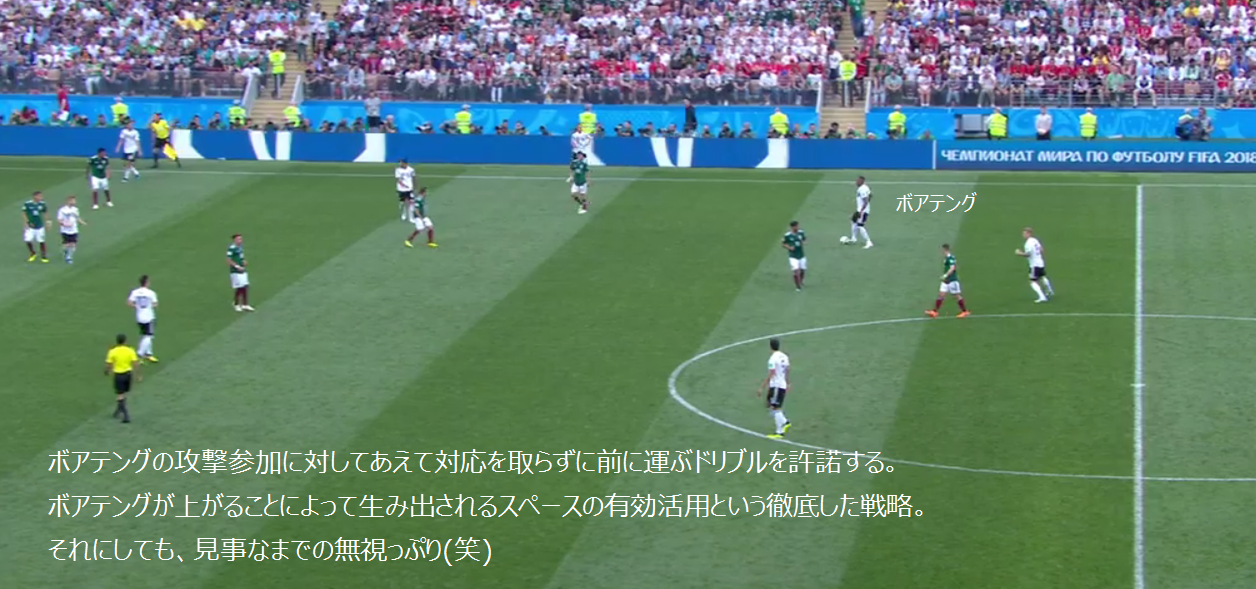

メキシコのゲームプランは、端的に言うとしっかりと守備をした上でカウンター攻撃をしかけるというものでした。ただし、カウンターと言っても当然チームの意思の統一がなければ場当たり的なパス、場当たり的なドリブルになってしまい、その時の選手の配置やボールの行方などの運に左右されてしまうことになります。そこでメキシコは、自分たちに優位な状態を作り出して再現性のあるカウンター攻撃をしかけるべく、選手の配置やプレスのやり方によって、ドイツが攻撃を仕掛けてくるサイドを限定し、そのサイドの裏のスペースを狙うという戦術でこの試合に臨みました。具体的には

① 池田、福田、小野でドイツの左サイドをしっかり抑える事によって右サイドからのビルドアップへと誘導し、

② ボアテング、キミッヒの高い位置への侵入を「是」としてドイツの右サイドのディフェンスライン裏のスペースを作り出し、

③ クロース、ケディラを動かす事によってカウンター時の池田へのパスコース構築を構築し、

④ ボールを奪うと即座に③で空けたコースを利用して池田に繋ぎ、②で空けたスペースを利用してカウンターを仕掛ける

というものでした。図で簡単に説明すると以下のようになります。

メキシコの攻撃は左サイドを駆使していました。右サイドでボールを奪ってから池田に当てたり、直接左サイドの裏にボールを蹴ったりと、自分たちで作り上げたスペースを最大限活用する動きを見せていました。

また、メキシコは必要以上にサイドに攻撃の人数をかけるのを自重していました。サイドからの攻撃は個人の突破に任せて至ってシンプルな崩しとしており、ドイツの早いカウンターを防ぐために(ヴェルナーへのパスコースを防ぐために、セカンドボールを拾うために)中央に3人を配置するポジションを取っていました。

(Jリーグにおける)サガン鳥栖の攻撃パターンとしては、サイドに人数をかけて数的優位をかけて崩そうとするのですが、ボールを奪われる位置によっては中央が薄い状態で簡単にカウンターを受けてしまうケースが見受けられます。メキシコは、このようなカウンターを防ぐためのポジショニングを取っていました。守備時にはリスクを負って相手からの攻撃を受けますが、攻撃時におけるポジショニングはカウンターを受けるリスクを最大限防ぐという戦い方でした。面白いですね。攻撃している時こそ、ボールを奪われた際のリスクマネジメントが重要だということが分かります。

さて、そうやって攻撃時にはリスクマネジメントをしっかりと構築し、守備時にはあえてリスクを取ってでも攻撃に備えるというメキシコの戦術が先制点と言う形で実を結びます。先制点のシーンを図で示します。

この仕組みを見ると、攻撃の効率性は守備時点から構築されるものであり、また、守備の強度は攻撃のやり方で左右される事が分かります。攻撃に手数をかけると守備が手薄になるというのは当たり前の話ではあるのですが、それをメキシコは攻撃と守備を表裏一体として明確に表現していました。守るべきポイント、攻撃を許すポイント、そしてボールを奪ってからの統率のとれたカウンター攻撃、それらを一連のアルゴリズムとして作り上げ、そして再現性のある形で実践していました。なかなか出来るものではありません。

この戦術の最大の肝は、ドイツに右サイドからの攻撃を受けてもすべて守り通せていたという所です。センターバックの侵入を許し、相手サイドバックが高い位置を起点としてからの攻撃(しかもドイツの攻撃)であっても耐え抜くことが出来るということが前提の上でこの戦術が成り立っています。ドイツも少なからずやチャンスを迎えていましたし、ここで仕留められていたらこの戦術はすべてが水泡に帰していましたが、最終ラインと中盤の選手たちがしっかりと守り通し、攻撃を許すというリスクに打ち勝ったからこそ、準備されていたカウンターによる得点というご褒美が生まれました。

また、当然のことながら、この戦術を実現するためには、スプリントでキミッヒを上回る質を持ったサイドハーフが必要ですし、アジリティでフンメルスを上回るフォワードが必要です。メキシコはエルナンデス(チチャリート)、ロサノというタレントを抱えていたことがこの戦術の実現に繋がりました。まさに、この試合のメキシコはチーム戦術と個人スキルが織り成すひとつの芸術作品であったかのように思えます。

サガン鳥栖の前半の連敗中の戦いを振り返ってみると、田川をトップにおいてからのカウンターは、足元を狙うのか、裏のスペースを狙うのか、いまいち再現性のない攻撃に終始してしまって、前線の疲労だけを招いてしまうというまさにカオスな攻撃になっていました。イバルボが帰ってきてから攻撃が機能するのは、全員がその場の判断で攻撃を仕掛けるのではなく、イバルボという武器を最大限生かそうとすることで意思統一されていますし、また、イバルボがその意思に応える事のできるスキルを持っているというところが大きいです。個人のスキルも大事ですが、チームの意思統一というのは非常に大事ですよね。ボールが来てから(相手が来てから)考えるのではなく、次の動きを想定して自然と体が動くようなチームであれば躍動感が生まれて見ていて面白いサッカーとなりますよね。

今回のドイツとメキシコの試合は非常に勉強になりました。私自身が試合を見ていた時のインプレッションとしては、エルナンデスがワントップであるためにドイツの2人のセンターバックへの対処で数的不利が発生し、フンメルスへのプレスはできるが、ボアテングの運ぶドリブルに対しては「ケアできない」という観点でこの試合を見ていました。しかしながら、試合中にTwitterを見ながら、様々な方の分析に関するツイートを確認するとボアテングの運ぶドリブルはメキシコが「あえて」許しており、攻撃のスペースを作り出すための「罠」であるということを理解できました。

通常のJリーグ期間中ではサガン鳥栖中心の観戦(分析)であり、また、識者の方がサガン鳥栖に集中してあらゆる分析をするという機会はほぼありません。みなさん、それぞれ自分のチームの分析をされたり、意見を述べられたりしています。しかしながら、ワールドカップに関しては、識者のみなさんが同時間帯に同じ試合(しかもハイレベルな試合)を見て、注目の試合に関しては様々な方がツイッターなどで意見を発信されます。筆者にとっては、非常にありがたい勉強の場となっております。このメキシコとドイツの試合は様々な意見を次から次へと見る事ができ、そのたびに目からうろこが落ちて、合計100枚以上は足元に落ちていたような気がします(笑)今回のワールドカップで得た知見を、今後のサガン鳥栖の試合の分析で活用できるようにしたいですし、みなさんにもその成果をお伝えできればいいなと思っています。

さて、ワールドカップもそろそろ後半戦ですね。日本代表もコロンビアに勝ち、セネガルに引き分けて、思いがけず非常に良いポジションに立つことができました。日本代表の今後の試合も楽しみですし、他の試合も好カードが目白押しです。残り半分となりましたが、みんなでサッカーを楽しみましょう。

<画像引用元:NHK スポーツ>

その中でも、先日のドイツVSメキシコ戦は、監督同士の考え抜かれた戦術、選手個々のレベルの高さも相まり、スピーディな展開で一時も目を離せない面白い試合で、気がついたらあっというまに時間が過ぎていきました。特に、メキシコの先制点はまさにリスクとゲインを天秤にかけたチーム戦術が生んだ得点であり、得点に至るまでの経緯が緻密な策略で張り巡らされておりました。筆者的には、このドイツVSメキシコが今大会の予選リーグのベストバウトであるかなと思っています。せっかくなので、サガン鳥栖サポーターのみなさまにもこのメキシコの戦術を分かり易くするため、メキシコ側の選手の動きをサガン鳥栖の選手名で例えてご紹介したいと思います。

スタメンは図の通り。キープレイヤーは福田と田川です。スピードがあり個人で打開する力を持っている選手をワイドに配置しているところがポイントです。当然、守備に置いても強い強度を発揮することが求められます。また、トップには池田を入れました。高さや強さで勝負するよりは、敏捷性と気の利いたポジショニング、そしてポストプレイヤーも裏抜けのランニングも同時にこなせるタイプを考えると、現在のサガン鳥栖の選手の中では池田という回答が生まれました。トップ下は小野です。広い視野、そして戦術眼、何よりもチームの為に献身的に動くことができ、そしてパスセンスに優れているという所での選択です。

メキシコのゲームプランは、端的に言うとしっかりと守備をした上でカウンター攻撃をしかけるというものでした。ただし、カウンターと言っても当然チームの意思の統一がなければ場当たり的なパス、場当たり的なドリブルになってしまい、その時の選手の配置やボールの行方などの運に左右されてしまうことになります。そこでメキシコは、自分たちに優位な状態を作り出して再現性のあるカウンター攻撃をしかけるべく、選手の配置やプレスのやり方によって、ドイツが攻撃を仕掛けてくるサイドを限定し、そのサイドの裏のスペースを狙うという戦術でこの試合に臨みました。具体的には

① 池田、福田、小野でドイツの左サイドをしっかり抑える事によって右サイドからのビルドアップへと誘導し、

② ボアテング、キミッヒの高い位置への侵入を「是」としてドイツの右サイドのディフェンスライン裏のスペースを作り出し、

③ クロース、ケディラを動かす事によってカウンター時の池田へのパスコース構築を構築し、

④ ボールを奪うと即座に③で空けたコースを利用して池田に繋ぎ、②で空けたスペースを利用してカウンターを仕掛ける

というものでした。図で簡単に説明すると以下のようになります。

メキシコの攻撃は左サイドを駆使していました。右サイドでボールを奪ってから池田に当てたり、直接左サイドの裏にボールを蹴ったりと、自分たちで作り上げたスペースを最大限活用する動きを見せていました。

また、メキシコは必要以上にサイドに攻撃の人数をかけるのを自重していました。サイドからの攻撃は個人の突破に任せて至ってシンプルな崩しとしており、ドイツの早いカウンターを防ぐために(ヴェルナーへのパスコースを防ぐために、セカンドボールを拾うために)中央に3人を配置するポジションを取っていました。

(Jリーグにおける)サガン鳥栖の攻撃パターンとしては、サイドに人数をかけて数的優位をかけて崩そうとするのですが、ボールを奪われる位置によっては中央が薄い状態で簡単にカウンターを受けてしまうケースが見受けられます。メキシコは、このようなカウンターを防ぐためのポジショニングを取っていました。守備時にはリスクを負って相手からの攻撃を受けますが、攻撃時におけるポジショニングはカウンターを受けるリスクを最大限防ぐという戦い方でした。面白いですね。攻撃している時こそ、ボールを奪われた際のリスクマネジメントが重要だということが分かります。

さて、そうやって攻撃時にはリスクマネジメントをしっかりと構築し、守備時にはあえてリスクを取ってでも攻撃に備えるというメキシコの戦術が先制点と言う形で実を結びます。先制点のシーンを図で示します。

この仕組みを見ると、攻撃の効率性は守備時点から構築されるものであり、また、守備の強度は攻撃のやり方で左右される事が分かります。攻撃に手数をかけると守備が手薄になるというのは当たり前の話ではあるのですが、それをメキシコは攻撃と守備を表裏一体として明確に表現していました。守るべきポイント、攻撃を許すポイント、そしてボールを奪ってからの統率のとれたカウンター攻撃、それらを一連のアルゴリズムとして作り上げ、そして再現性のある形で実践していました。なかなか出来るものではありません。

この戦術の最大の肝は、ドイツに右サイドからの攻撃を受けてもすべて守り通せていたという所です。センターバックの侵入を許し、相手サイドバックが高い位置を起点としてからの攻撃(しかもドイツの攻撃)であっても耐え抜くことが出来るということが前提の上でこの戦術が成り立っています。ドイツも少なからずやチャンスを迎えていましたし、ここで仕留められていたらこの戦術はすべてが水泡に帰していましたが、最終ラインと中盤の選手たちがしっかりと守り通し、攻撃を許すというリスクに打ち勝ったからこそ、準備されていたカウンターによる得点というご褒美が生まれました。

また、当然のことながら、この戦術を実現するためには、スプリントでキミッヒを上回る質を持ったサイドハーフが必要ですし、アジリティでフンメルスを上回るフォワードが必要です。メキシコはエルナンデス(チチャリート)、ロサノというタレントを抱えていたことがこの戦術の実現に繋がりました。まさに、この試合のメキシコはチーム戦術と個人スキルが織り成すひとつの芸術作品であったかのように思えます。

サガン鳥栖の前半の連敗中の戦いを振り返ってみると、田川をトップにおいてからのカウンターは、足元を狙うのか、裏のスペースを狙うのか、いまいち再現性のない攻撃に終始してしまって、前線の疲労だけを招いてしまうというまさにカオスな攻撃になっていました。イバルボが帰ってきてから攻撃が機能するのは、全員がその場の判断で攻撃を仕掛けるのではなく、イバルボという武器を最大限生かそうとすることで意思統一されていますし、また、イバルボがその意思に応える事のできるスキルを持っているというところが大きいです。個人のスキルも大事ですが、チームの意思統一というのは非常に大事ですよね。ボールが来てから(相手が来てから)考えるのではなく、次の動きを想定して自然と体が動くようなチームであれば躍動感が生まれて見ていて面白いサッカーとなりますよね。

今回のドイツとメキシコの試合は非常に勉強になりました。私自身が試合を見ていた時のインプレッションとしては、エルナンデスがワントップであるためにドイツの2人のセンターバックへの対処で数的不利が発生し、フンメルスへのプレスはできるが、ボアテングの運ぶドリブルに対しては「ケアできない」という観点でこの試合を見ていました。しかしながら、試合中にTwitterを見ながら、様々な方の分析に関するツイートを確認するとボアテングの運ぶドリブルはメキシコが「あえて」許しており、攻撃のスペースを作り出すための「罠」であるということを理解できました。

通常のJリーグ期間中ではサガン鳥栖中心の観戦(分析)であり、また、識者の方がサガン鳥栖に集中してあらゆる分析をするという機会はほぼありません。みなさん、それぞれ自分のチームの分析をされたり、意見を述べられたりしています。しかしながら、ワールドカップに関しては、識者のみなさんが同時間帯に同じ試合(しかもハイレベルな試合)を見て、注目の試合に関しては様々な方がツイッターなどで意見を発信されます。筆者にとっては、非常にありがたい勉強の場となっております。このメキシコとドイツの試合は様々な意見を次から次へと見る事ができ、そのたびに目からうろこが落ちて、合計100枚以上は足元に落ちていたような気がします(笑)今回のワールドカップで得た知見を、今後のサガン鳥栖の試合の分析で活用できるようにしたいですし、みなさんにもその成果をお伝えできればいいなと思っています。

さて、ワールドカップもそろそろ後半戦ですね。日本代表もコロンビアに勝ち、セネガルに引き分けて、思いがけず非常に良いポジションに立つことができました。日本代表の今後の試合も楽しみですし、他の試合も好カードが目白押しです。残り半分となりましたが、みんなでサッカーを楽しみましょう。

<画像引用元:NHK スポーツ>

Posted by オオタニ at

18:49

│SAgAN Diary

2018年06月14日

過去データを基にしたサガン鳥栖残留に向けたシミュレーション

J1リーグもワールドカップのブレイクに入り、豊田の復帰やトーレスの獲得、そしてイタリア合宿などの話題はあるものの、目に見えてサガン鳥栖を感じる機会も少なく、寂しい日々を送っている鳥栖サポーターも多いのではないでしょうか。

さて、現在、サガン鳥栖は降格圏の17位という順位でワールドカップブレイクを迎え、大変厳しい状況となっております。チームとサポーターとの質問会でも声が上がったように、ひとまず現在の状況を見据え、トップリーグへの残留というのを目下の目標にしたい所です。

では、サガン鳥栖は、ブレイク明けの試合をどのように戦い、どのように乗り越えていけば残留という目標に達するのでしょうか。来るべき後半戦に備え、当面の目標を明確にするべく、サガン鳥栖が残留するためにはどの程度のペースで勝ち点を獲ったらよいのか、どのような勝敗でシーズンを進めたらよいのか、過去のデータを基に皮算用シミュレーションすることとします。

シミュレーションする前に、ここでひとつの指標を定義して用いたいと思います。残留するための勝ち点は、シーズンによって異なりますが、その勝ち点は、シーズンでのリーグ総勝ち点に関連するのではないかと思って目を付けました。リーグの総勝ち点は勝敗がつくと場に勝ち点3が計上され、引き分けだと場に勝ち点2が計上されます。勝敗がつく試合が多いと場に勝ち点が流れるので比較的高いラインになり、引き分けが多いと場に流れる勝ち点が少ないため、比較的低い勝ち点でも残留できるのではないかと。単純な例で行くと、ワールドカップの予選リーグで、2勝1敗の勝ち点6でも得失点差で勝ちあがれないチームもあれば、3分けの勝ち点3でも勝ち上がれるチームがあるというケースです。

そこで、全体の総勝ち点に対する残留チームの勝ち点の取得率を「残留指数」として定義します。場に計上された総勝ち点に対する割合である程度の残留ラインを想定できないかという指標です。

ちなみに、この指標に根拠は何もありません(笑)

ひとつの参考としてお楽しみください。では、集計結果を下の図に掲載します。

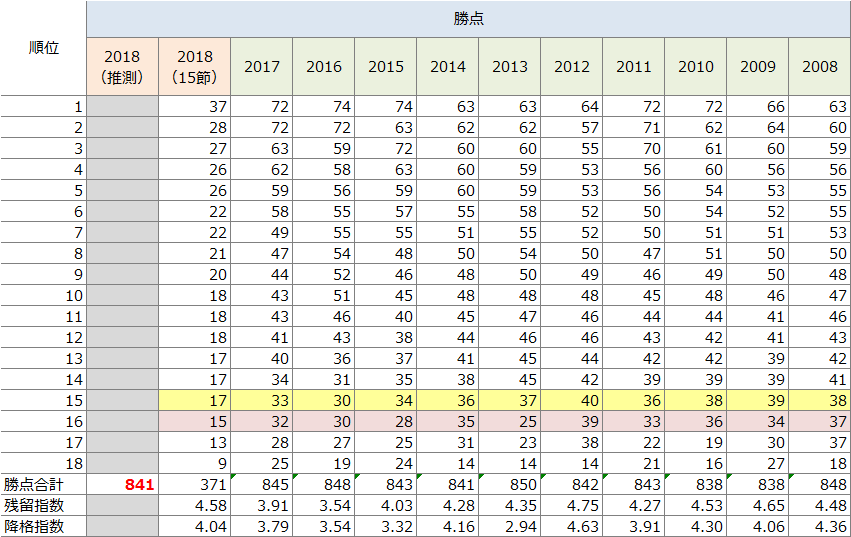

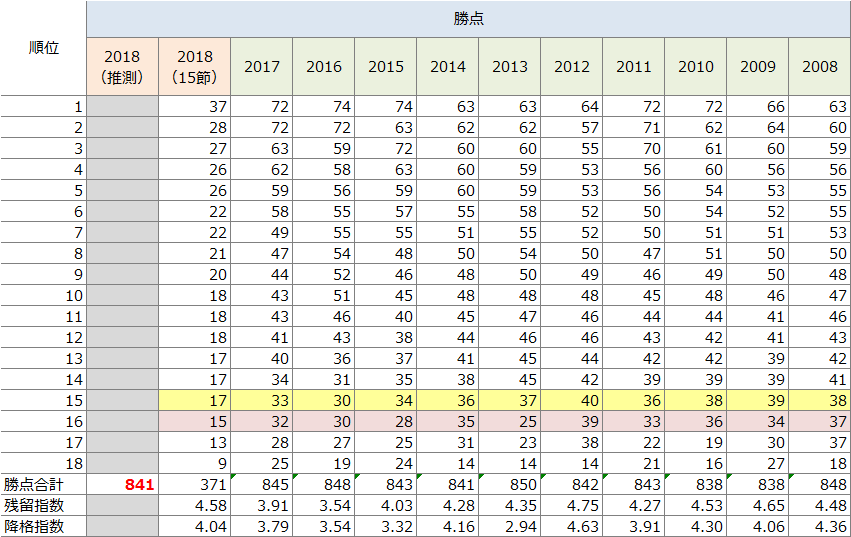

■ 表1

表1は、過去10年間のJ1リーグの勝ち点の一覧です。

勝ち点の合計に対して、残留したチームが獲った勝ち点の割合を残留指数として表記しております。

今シーズンは15節まで終えております。このままの勝敗(勝点3の放流、勝ち点2の放流)の割合で行くと、今シーズンのリーグ総勝ち点想定は841です。この総勝ち点841に対して、どの程度勝ち点を獲ったら残留できる可能性が高くなるかというのを、残留指数を使って割り出します。

残留指数を用いるに当たって、統計的に指標を示したのが表2です。過去最高の残留指数で換算すると勝ち点39、平均や中央値を用いて換算すると勝ち点36を取れば残留できそうな勝ち点となります。36をノルマライン、39を安心ラインとしましょう。

■ 表2

そのノルマライン、安心ラインの勝ち点を獲るために、どのような勝敗で進めばよいかというのを皮算用シミュレーションしたのが、表3です。今年度の順位や相性などを用いて勝ち負け分けを仮でつけています。あくまで、このペースの勝敗でという所を把握するためにつけているので、勝てる、勝てないとかいう判断ではないのでご了承を。(残留争い的に「勝たなければならない」はありますけどね)

■ 表3

さて、上位相手であっても何とか頑張って引き分けのポイントを稼いで行けば、後半戦負け越しでもなんとかノルマラインに達しますね。安心ラインのためには1つの勝ち越しだけで達成できます。ワールドカップブレイク前の浦和、FC東京相手に引き分けた勝ち点2は大きく貢献していることが分かります。この勝ち点が無かったら、どれか引き分けを勝ちにするか、負け2つを引き分けまで持ち上げなければなりません。いまのチーム状況を考えるとなかなか厳しいですよね。

ひとつひとつの試合の勝ち点、そして得失点は最後に大きな影響を生むことになります。最終節で「5点差以上で勝利したら残留」なんていう厳しい状況が訪れないためにも、3点差で負けているような「負けゲーム」であっても絶対に4点目、5点目を取られないことが非常に重要になるのです。我々は、選手たちの技量を押し上げることはできないかもしれませんが、選手たちが試合を捨てずに最後まで頑張ろうという気力を湧き起こすための声援を送ることは可能です。連敗中でも試合後に選手たちを鼓舞するエールを送ったサガン鳥栖サポーターならばそれができると思います。

勝点1、得失点差1に泣かないためにも、全ての試合を、たとえどんな状況でも、選手たちが最後の1歩まで走りきる雰囲気をみんなで作っていきましょうね。

ということで、皮算用を終わります(笑)

今日からワールドカップです。高いレベルの選手たちが作り上げる好ゲームを楽しみましょうね。

さて、現在、サガン鳥栖は降格圏の17位という順位でワールドカップブレイクを迎え、大変厳しい状況となっております。チームとサポーターとの質問会でも声が上がったように、ひとまず現在の状況を見据え、トップリーグへの残留というのを目下の目標にしたい所です。

では、サガン鳥栖は、ブレイク明けの試合をどのように戦い、どのように乗り越えていけば残留という目標に達するのでしょうか。来るべき後半戦に備え、当面の目標を明確にするべく、サガン鳥栖が残留するためにはどの程度のペースで勝ち点を獲ったらよいのか、どのような勝敗でシーズンを進めたらよいのか、過去のデータを基に

シミュレーションする前に、ここでひとつの指標を定義して用いたいと思います。残留するための勝ち点は、シーズンによって異なりますが、その勝ち点は、シーズンでのリーグ総勝ち点に関連するのではないかと思って目を付けました。リーグの総勝ち点は勝敗がつくと場に勝ち点3が計上され、引き分けだと場に勝ち点2が計上されます。勝敗がつく試合が多いと場に勝ち点が流れるので比較的高いラインになり、引き分けが多いと場に流れる勝ち点が少ないため、比較的低い勝ち点でも残留できるのではないかと。単純な例で行くと、ワールドカップの予選リーグで、2勝1敗の勝ち点6でも得失点差で勝ちあがれないチームもあれば、3分けの勝ち点3でも勝ち上がれるチームがあるというケースです。

そこで、全体の総勝ち点に対する残留チームの勝ち点の取得率を「残留指数」として定義します。場に計上された総勝ち点に対する割合である程度の残留ラインを想定できないかという指標です。

ちなみに、この指標に根拠は何もありません(笑)

ひとつの参考としてお楽しみください。では、集計結果を下の図に掲載します。

■ 表1

表1は、過去10年間のJ1リーグの勝ち点の一覧です。

勝ち点の合計に対して、残留したチームが獲った勝ち点の割合を残留指数として表記しております。

今シーズンは15節まで終えております。このままの勝敗(勝点3の放流、勝ち点2の放流)の割合で行くと、今シーズンのリーグ総勝ち点想定は841です。この総勝ち点841に対して、どの程度勝ち点を獲ったら残留できる可能性が高くなるかというのを、残留指数を使って割り出します。

残留指数を用いるに当たって、統計的に指標を示したのが表2です。過去最高の残留指数で換算すると勝ち点39、平均や中央値を用いて換算すると勝ち点36を取れば残留できそうな勝ち点となります。36をノルマライン、39を安心ラインとしましょう。

■ 表2

そのノルマライン、安心ラインの勝ち点を獲るために、どのような勝敗で進めばよいかというのを

■ 表3

さて、上位相手であっても何とか頑張って引き分けのポイントを稼いで行けば、後半戦負け越しでもなんとかノルマラインに達しますね。安心ラインのためには1つの勝ち越しだけで達成できます。ワールドカップブレイク前の浦和、FC東京相手に引き分けた勝ち点2は大きく貢献していることが分かります。この勝ち点が無かったら、どれか引き分けを勝ちにするか、負け2つを引き分けまで持ち上げなければなりません。いまのチーム状況を考えるとなかなか厳しいですよね。

ひとつひとつの試合の勝ち点、そして得失点は最後に大きな影響を生むことになります。最終節で「5点差以上で勝利したら残留」なんていう厳しい状況が訪れないためにも、3点差で負けているような「負けゲーム」であっても絶対に4点目、5点目を取られないことが非常に重要になるのです。我々は、選手たちの技量を押し上げることはできないかもしれませんが、選手たちが試合を捨てずに最後まで頑張ろうという気力を湧き起こすための声援を送ることは可能です。連敗中でも試合後に選手たちを鼓舞するエールを送ったサガン鳥栖サポーターならばそれができると思います。

勝点1、得失点差1に泣かないためにも、全ての試合を、たとえどんな状況でも、選手たちが最後の1歩まで走りきる雰囲気をみんなで作っていきましょうね。

ということで、皮算用を終わります(笑)

今日からワールドカップです。高いレベルの選手たちが作り上げる好ゲームを楽しみましょうね。

Posted by オオタニ at

12:49

│SAgAN Diary

2018年06月04日

「サガン鳥栖への質問コーナー」について

5月2日の札幌戦、5月6日の清水戦の試合前に

「(株)サガン・ドリームス代表取締役社長 竹原稔が当日お越し頂いたファン・サポーター皆さまからのご質問にお答えします。」

という趣旨の下、

「サガン鳥栖への質問コーナー」

というイベントが開催されました。筆者は双方とも参加したのですが、参加されたサポーターのみなさんはそれぞれ熱い思いをお持ちで、様々な意見を聞けた事はとても意義がありました。

ただし、ひとつ気になったことがあります。今回の主旨は「サガン鳥栖への質問コーナー」ということで竹原社長も冒頭の挨拶で「質問に対する回答はしますが、それ以上の議論はしません」と釘を刺していたのですが、回答に対して更に質問を重ねる方もいましたし(議論)、質問ではなく自分の思いを切々と語るだけの方もいて(演説)、流石に竹原社長も回答に困られてました。竹原社長、永井強化部長も忙しい中で時間を確保して頂いているので、今後もこのようなコミュニケーションイベントを開催してもらうためにも、主旨に沿った対応を取ることがサポーターにも求められますよね。

さて、今回のエントリーでは、この質問会の質疑応答に対する筆者の意見を記載します。

ちなみに、監督交代に関しては、コンサドーレ札幌戦のレビューで記載したので、その件はこちらで。

(1)経営陣の責任対応(退陣)について

■ 5月2日の札幌戦 試合前

質問:残留を考えると、残り20数試合で10試合くらいは勝たなければならない。降格した場合は誰が責任を取るのか?監督と社長の責任の分界点はどこにあるのか?降格の場合は社長が対陣するべきだと考えるが。

社長:監督の解任はない。私の退陣に関しては、会社に損害が被ると判断したら経営陣を退陣するし、1年後の事が容易に読めるような人が現れたら、その人が経営する方が良いので素直に退陣する。

■ 5月6日の清水戦 試合前

質問:降格した場合の社長の解任を約束してもらえるか?責任は誰がとる?

社長:私が退陣することがベストであればそれを選択する。ただし、社長の退陣と降格の責任を取る・取らないというのは別問題だと考えている。

--------

質問された方は、降格したら社長の責任は免れないので経営から撤退するべきという趣旨のようでした。責任を取って辞任するという行為は、往々にして、役割を果たせなかった際に取るべき行動というところなのですが、そうなると、社長の役割とはいったい何なのかというのが気になります。

私は、社長の役割は、クラブ理念の実現に向けて事業を推進する事であり、また、社内のリソースを駆使して事業を安定的に継続させる事(サガンドリームスと言う会社を存在させ続ける事)だと思います。

従って、社長が責任を取って退陣するというのは、経営に莫大な損害を与えて、事業継続が困難になった時(困難になりそうな状況を迎える事が想定されるとき)の対応となります。では、そうなると、「降格」というのは社長が退陣しなければならないような出来事でしょうか。

たしかに、「降格」という結果によって、顧客(スポンサー、サポーター)がサガンドリームス(サガン鳥栖)というチームに対する魅力をなくし、翌年度の契約(スポンサー契約、ドリームパスポート購入)を締結して頂けなかった場合は、会社としては売上の減少に繋がります。

しかしながら、例えばチームが降格したとしても、営業努力によって莫大なスポンサー料を支払ってくれる顧客を獲得したり、多くのサポーターの継続的な支援(ドリームパスポート購入等)によって収益向上という収支決算を出した場合はどうでしょうか。降格という成績にも関わらず、収益が向上し、翌年度予算も見通しが立ったのならば、会社を継続させるために必要な策を講じたということで、逆に非常に優秀な経営者ですよね。

確かにプロサッカーチームをメインコンテンツとしてサービス提供している企業としては、J2リーグへの降格は重大なインシデントです。ただ、「降格=経営危機」ではありません。降格したときこそ、社長としての手腕が問われるときであって、その対応を竹原さんが上手く果たせるかどうかということが大事になります。

責務的には、チームの成績は(いつの間にか復帰した)永井強化部長がその責を負っていると思われます。誰かが降格の責任を取らならばならない状況だとしたら、まずは永井さんですよね。その時は、降格した責任を取って強化部長を辞任し、また営業部長に異動してもらいましょう(笑)

社長が前に出て説明してくれる人であるからこそ、サポーターの目の前にいる身近な存在であるからこそ、どうしても責任をすぐに要求してしまうのでしょうが、本来の社長の役割とは切り離して考えなければならない事ではないでしょうか。「降格しないための手を打つ」と「経営を安定させる」は似て非なるものですよね。

(2)スローガン「ITADAKI」の変更について

■ 5月2日の札幌戦 試合前

質問:スローガンの「ITADAKI」を新たな目標に変えてはどうか?心機一転現実的な目標に変えてみては?

社長:考える。選手とクラブと話して変えた方が良いならば変えることも検討する。新たな目標の設定は良いアイデアだと思う。

■ 5月6日の清水戦 試合前

質問:スローガンの「ITADAKI」を新たな目標に変えてはどうか?

社長:社内での協議では変えないと言う意見が強い。天皇杯もあるし、最初にたてた目標を大事にしたい。皆で口論している。いろんな意味で頂を目指したい。残留するという目標で残留するチームは少ない。天皇杯も残っているので勝ちたい。そういう意味を込めて、スローガンを変えないつもりでいる。

--------

どうやら、残留争いをしなければならない状況で、スローガンが「ITADAKI」というのは現実味がないという事を話されていたようです。何よりも驚いたのは、社長がそれに若干乗り気だったという事(笑)本当に、「ITADAKI」というスローガンは現在のサガン鳥栖にそぐわないのでしょうか。

ここで、過去を振り返ってみると、これまでのスローガンは夢シリーズから始まって、超シリーズへと接頭語が変化し、その中で挑戦とか魂とか情熱とか言う文言を使ってきました。

よく見ると、これらはあくまで「プロセスを」「定性的に」表した目標であり、「成果を」「定量的に」示したものではありません。達成の指標がないため、誰もスローガン通りに対応出来たのかどうか測ることができませんでした。

1年間の戦いが終わって、今年のサガン鳥栖は「一岩となったのか?」「結束できたのか?」は百歩譲って何となくイメージできるにしても、「激闘できたのか?」「激翔できたのか?」なんて、測定できませんよね(笑)あえていうならば成果が前面に立ったスローガンは2009年の「夢昇格」くらいですかね。あえなく未達成で終わってしまいましたが。

それから考えると、2018シーズンのスローガンは、これまでのプロセスをベースとしたスローガンではなく、明確に成果を示すスローガンであり、社長、攻めてきたなと思いました。「ITADAKI」というのは、頂点に立つことですから、Jリーグの中で1番高い位置を目指すという決意表明のようなもので、なんとなく、「優勝」という事が脳裏によぎるスローガンとなっています。発表の段階で今年は勝負の年だと考えているのかなとは感じました。だからこそ、達成できないから変更してみてはどうかという意見が生まれたのでしょう。

ここで、もう一度、スローガンの説明文をおさらいしましょう。

――――――――

勝利を“頂戴”し、

ファン・サポーター皆様の熱い声援とご支持を「ITADAKI」

スポンサー様のますますのご支援を「ITADAKI」

サガン鳥栖ファミリーが一岩となり

「頂」に向かって進んでいきたい

2018シーズン、筋書のないドラマを

サガン鳥栖と共に!

――――――――

意外にも、文章の中に優勝という文言は含まれてないですね。むしろ、頂くのはファン、サポーター、そしてスポンサーの支援に向いています。何よりも「頂」に向かって進むという記載はありますが、その「頂」自体が何の頂点なのかという事には一切触れていません。従って、「優勝できない=スローガンを達成できない」と結論づけるのは早計かなという所です。この説明文を考えた人は社員さんなのでしょうが、成績が奮わない事に対する備えが万端で、非常にリスクマネジメントが秀逸だと思います。(笑)

筆者としては、現状ではスローガンを変える必要はないというのが意見です。Jリーグの中で頂に立つのは「顧客満足度」でもいいですし、「営業利益率」でも「ハーフシーズンチケット購入者数」でも「新規スポンサー企業獲得数」でも「試合後のごみの少なさ」でも、サガン鳥栖の発展や地域貢献に繋がる事ならば、何でも良いと思います。当然のことながら、「天皇杯」もまだ優勝の可能性はありますし。

スローガンを考え直すのではなく、チーム、サポーターも含めて何に対して頂点を目指すのかを明確にすると良いと思います。目標を明確にすることによって、やるべき事、やらならなければならない事も、自ずと明確になってくるからです。それが選手だけのタスクではなく、サポーターも関与できることならば達成に向けた一体感が出てくるかもしれませんね。

ITADAKIという目的は何を示すのか、そしてその目的を達成するための目標(マイルストーン)をどこに置くのか。いまはそれが必要なのかなと思います。

(3)走るサッカーについて

■ 5月2日の札幌戦 試合前

質問:義希は日本一走る選手だと思うのだが、試合に出ていない。構想外なのか?

社長:走る選手とは認めている。チームのなかで未来を見据えているところとあるので、使わないから構想外ではない。負けようと思ってスタメンは組んでいない。ベストチョイスだと思っている。

永井:戦術やサッカーのやり方、進化させたいというところでファーストチョイスではなかった。いまは、3バックや連戦の試合数というところで試合に出ている。義希に限らず、他の選手もスタメンを取るように頑張ってほしい。

質問:選手が走り負けているのでは?

永井:トレーニングではしっかり走っている。走行距離が昨年より低いのは実感している。優勝したフロンターレが走行距離で1番だったかと言われるとそうではない。勝つためには良い戦術で良い走りをしなければならない。ボールロストがなければ走行距離が減るので、そのような戦術を目指している。ハードワークというコンセプト自体は変わっていない。

■ 5月6日の清水戦 試合前

質問:マッシモは走るサッカーは捨てたのか?スタッツでも走行距離は下がっている 。

永井:相手に走り負けるなとはいつも言っている。前からプレスをかけて押し込む、ボールポゼションを上げるというのは継続している。前の監督のサッカーのように、サイドにボールを蹴って走り込み、ボールを拾ってからクロスというような戦術でサッカーをしていないので走行距離は少なくなる。結果や数値としては出ていないが、ハードワークというチームコンセプトは捨てていない。

--------

走るサッカーに関して話す前に、ひとまず、数値で見える化します。2017年と2018年のチーム平均トラッキングデータを掲載します。(Jリーグホームページより抜粋)

サガン鳥栖の平均走行距離ですが、2017年にはJ1リーグ全体で平均走行距離1位となりましたが、今シーズンはJリーグ全体で12位となっています。順位だけ聞くとなんだかすごく走らなくなったかのようなイメージが湧きますが、実は走行距離自体は昨年と今年はほとんど変わらず、114Km強となっています。

質問された方が何とどう比較したのかはわかりませんが、少なくとも、サガン鳥栖としては、昨年度並みに走っているので、決して走らなくなったわけではなさそうです。

ただし、走り負けているという観点では、確かに今年は他チームよりも走行距離で劣っています。もしかしたら、ここに、サポーターのみなさまの不満があるのかもしれません。単純に走行距離を増やせという事ではなく、相手よりも走れていない(ように見える)ことが気になるのでしょう。

今後、夏場の試合がやってくると、これからリーグ全体の平均は落ちてくる可能性はあると思います。(今年はワールドカップインターバルがあるので、数値的には例年通りではなく特異値になるかもしれませんが)。そうなった時に、サガン鳥栖の走行距離のクオリティがいまの114kmのままで変わらなければ、他チームよりも走りだしたように見えるかもしれません。あくまでも「相対的に」という話ですけどね。

サガン鳥栖はJ1に昇格してからもリーグの中では異質なハードワークサッカーで残留(首位躍進もありました)という成績を残してきました。古き良きイングランドのキック&ラッシュのような、高さ・強さのある軸となるフォワードに長いボールを蹴り、全員でセカンドボールを追いかけ、最後まで走り切り、そしてハードワークで守りきるというサッカー。強さと高さを兼ね備えた屈強なフォワードを中心として組み立てるサッカーをチーム創設時から指向しています。

鳥栖サポーターたちは、鳥栖には華麗なテクニックを誇る選手は入団してこないことを理解しているのかもしれません。そのハードワークなサッカーこそがプロビンチャである我々としての最適解であるということが精神に刷り込まれています。相手よりも走り負ける事は決して許されません。サガン鳥栖のサッカーがもはや歴史と伝統に近づきつつあると言ってももしかしたら過言ではないかもしれません。

こういう背景があるのですが、走り負けているのではないのか、走る選手をなぜ使わないのかという質問に対するチーム側の回答としては、「目指しているサッカーを変えている」という回答でした。昔のようなサッカーをしていないと。いまのままのサッカーでは、ACLには行けない、優勝は出来ない、サッカーの質をひとつ高いレベルに上げたいという意図にも聞こえました。果たして本当にそうなのでしょうか。

「走るサッカー」「走らないサッカー」の是非はなかなか難しい命題です。「相手よりも多く走ったならば試合に勝つ」という命題が成り立たないので、走ることは勝つための必要条件でも十分条件でもありません。走らないよりは走った方が勝つ確率は高くなるかなというバロメータになりえる程度です。

走行距離はひとつの要素です。シュート数、パス数、ポゼション率、タックル数などと同じ、チーム(試合)を構成するひとつの要素です。その傾向によって、チームのコンセプトを表すことは可能ですが、勝ち負け(勝率)を判断できるものではありません。

従って、盲目的に、「勝つためにはもっと走らなければならない」という指摘をしだすと、少しベクトルが外れる事になります。

本来ならば、試合最後までの選手の体力や長いシーズンにおける疲労の蓄積を考えると、可能な限り走らないで勝つことが一番望ましいです。走行距離を少なくして勝つのが一番効率的ですよね。

では、サポーターの気持ちを満足させるためにどうしたら良いか。答えは簡単です。

勝つことです。

極論を言えば、走らなくても勝てば良いのです。勝てば。

試合に勝って、

「走行距離で負けていたから悪い勝ちだ!」

と問題提起する人はいません。

勝てないから、鳥栖としてのアイデンティティーである「ハードワーク」にすがろうとしているのです。負けたけどやるべき事はやったという心の支えが必要であり、そのサッカーの象徴である義希の出場が必要なのです。

特に、鳥栖サポーターの精神の安定をもたらす「走行距離」のスタッツが高くなるサッカーからやり方を変えようとしているならば、尚更ですね。

それだけで終わらせてしまうと味気ないのでひとつ問題提起を。最近のサガン鳥栖の走れなくなったという指摘は、体力的なものより、個人の質(イバルボの欠場)と戦術理解的なものが大きいと思われます。

去年ほとんど見られなかった5バックのサッカーを今年は指向しておりますが、相手に押し込まれてしまってフォワードに長いボールを当ててもそこでのキープが出来ないために、全体を押し上げることができません。

それ以前に、負けている状況でボールを奪ったものの、やみくもにクリアのように誰もいないところに蹴ってしまって攻撃に転じられないというシーンも見られます。自陣に張り付きとなって動けないため、躍動感がなく、必然と走行距離が少なく見えます。

また、うまくボールを奪ったとしても、ポジティブトランジションの設計が共通理解されておらずに、自分が上がって良いのか、自陣にいるべきなのか意思疎通が出来ていないケースが多いです。ここでまごまごしているとサポーターから「走れ!」という声援が飛んできます(笑)

とにかく、中断期間中に補強によるウィークポイントの改善と戦術理解度の向上を果たす事ですね。一人一人の走行距離が少なくても、全体が連動して動くことが出来れば、自ずと試合展開に躍動感が生まれてくるので、選手たちが走っているように見えるはずです。永井さんの言う良い戦術で良い走りをすれば、自ずと勝ち点に繋がっていきますし、走行距離のスタッツが下がることに対するサポーターの溜飲も下がることでしょう。

最後に。

竹原さんが、これは、質問会に限らずいつもおっしゃるのですが

「補強はするが、いまの選手が出られなくなるのはわかってほしい。」

というのを切実に訴えておりました。

選手たちは分かっています。結果を出せていないのは自分達であることを。チームが補強に動かざるを得ない元凶を作ったのは、監督であり、選手たち自らであることを。彼らはプロスポーツの選手なのです。その覚悟は十分に持ってサガン鳥栖でプレイしてくれていると思います。

そして、サポーターも分かっています。我々は、過去に不可解な、理不尽な、移籍、退団、何度も経験しております。納得行くことも納得行かないこともありました。受け入れ難き事を受け入れてきました。

その辺りはどうぞ遠慮なさらず、勝つために、サガン鳥栖の飛躍のために必要な策であるならば、遠慮なく手を打ってください。

DJ YUYAさんの時のように、必要な策でも正しい策でもなかったならば、非を認めて正しい道に戻してくれる経営者であることも理解しておりますので(笑)

「(株)サガン・ドリームス代表取締役社長 竹原稔が当日お越し頂いたファン・サポーター皆さまからのご質問にお答えします。」

という趣旨の下、

「サガン鳥栖への質問コーナー」

というイベントが開催されました。筆者は双方とも参加したのですが、参加されたサポーターのみなさんはそれぞれ熱い思いをお持ちで、様々な意見を聞けた事はとても意義がありました。

ただし、ひとつ気になったことがあります。今回の主旨は「サガン鳥栖への質問コーナー」ということで竹原社長も冒頭の挨拶で「質問に対する回答はしますが、それ以上の議論はしません」と釘を刺していたのですが、回答に対して更に質問を重ねる方もいましたし(議論)、質問ではなく自分の思いを切々と語るだけの方もいて(演説)、流石に竹原社長も回答に困られてました。竹原社長、永井強化部長も忙しい中で時間を確保して頂いているので、今後もこのようなコミュニケーションイベントを開催してもらうためにも、主旨に沿った対応を取ることがサポーターにも求められますよね。

さて、今回のエントリーでは、この質問会の質疑応答に対する筆者の意見を記載します。

ちなみに、監督交代に関しては、コンサドーレ札幌戦のレビューで記載したので、その件はこちらで。

(1)経営陣の責任対応(退陣)について

■ 5月2日の札幌戦 試合前

質問:残留を考えると、残り20数試合で10試合くらいは勝たなければならない。降格した場合は誰が責任を取るのか?監督と社長の責任の分界点はどこにあるのか?降格の場合は社長が対陣するべきだと考えるが。

社長:監督の解任はない。私の退陣に関しては、会社に損害が被ると判断したら経営陣を退陣するし、1年後の事が容易に読めるような人が現れたら、その人が経営する方が良いので素直に退陣する。

■ 5月6日の清水戦 試合前

質問:降格した場合の社長の解任を約束してもらえるか?責任は誰がとる?

社長:私が退陣することがベストであればそれを選択する。ただし、社長の退陣と降格の責任を取る・取らないというのは別問題だと考えている。

--------

質問された方は、降格したら社長の責任は免れないので経営から撤退するべきという趣旨のようでした。責任を取って辞任するという行為は、往々にして、役割を果たせなかった際に取るべき行動というところなのですが、そうなると、社長の役割とはいったい何なのかというのが気になります。

私は、社長の役割は、クラブ理念の実現に向けて事業を推進する事であり、また、社内のリソースを駆使して事業を安定的に継続させる事(サガンドリームスと言う会社を存在させ続ける事)だと思います。

従って、社長が責任を取って退陣するというのは、経営に莫大な損害を与えて、事業継続が困難になった時(困難になりそうな状況を迎える事が想定されるとき)の対応となります。では、そうなると、「降格」というのは社長が退陣しなければならないような出来事でしょうか。

たしかに、「降格」という結果によって、顧客(スポンサー、サポーター)がサガンドリームス(サガン鳥栖)というチームに対する魅力をなくし、翌年度の契約(スポンサー契約、ドリームパスポート購入)を締結して頂けなかった場合は、会社としては売上の減少に繋がります。

しかしながら、例えばチームが降格したとしても、営業努力によって莫大なスポンサー料を支払ってくれる顧客を獲得したり、多くのサポーターの継続的な支援(ドリームパスポート購入等)によって収益向上という収支決算を出した場合はどうでしょうか。降格という成績にも関わらず、収益が向上し、翌年度予算も見通しが立ったのならば、会社を継続させるために必要な策を講じたということで、逆に非常に優秀な経営者ですよね。

確かにプロサッカーチームをメインコンテンツとしてサービス提供している企業としては、J2リーグへの降格は重大なインシデントです。ただ、「降格=経営危機」ではありません。降格したときこそ、社長としての手腕が問われるときであって、その対応を竹原さんが上手く果たせるかどうかということが大事になります。

責務的には、チームの成績は(いつの間にか復帰した)永井強化部長がその責を負っていると思われます。誰かが降格の責任を取らならばならない状況だとしたら、まずは永井さんですよね。その時は、降格した責任を取って強化部長を辞任し、また営業部長に異動してもらいましょう(笑)

社長が前に出て説明してくれる人であるからこそ、サポーターの目の前にいる身近な存在であるからこそ、どうしても責任をすぐに要求してしまうのでしょうが、本来の社長の役割とは切り離して考えなければならない事ではないでしょうか。「降格しないための手を打つ」と「経営を安定させる」は似て非なるものですよね。

(2)スローガン「ITADAKI」の変更について

■ 5月2日の札幌戦 試合前

質問:スローガンの「ITADAKI」を新たな目標に変えてはどうか?心機一転現実的な目標に変えてみては?

社長:考える。選手とクラブと話して変えた方が良いならば変えることも検討する。新たな目標の設定は良いアイデアだと思う。

■ 5月6日の清水戦 試合前

質問:スローガンの「ITADAKI」を新たな目標に変えてはどうか?

社長:社内での協議では変えないと言う意見が強い。天皇杯もあるし、最初にたてた目標を大事にしたい。皆で口論している。いろんな意味で頂を目指したい。残留するという目標で残留するチームは少ない。天皇杯も残っているので勝ちたい。そういう意味を込めて、スローガンを変えないつもりでいる。

--------

どうやら、残留争いをしなければならない状況で、スローガンが「ITADAKI」というのは現実味がないという事を話されていたようです。何よりも驚いたのは、社長がそれに若干乗り気だったという事(笑)本当に、「ITADAKI」というスローガンは現在のサガン鳥栖にそぐわないのでしょうか。

ここで、過去を振り返ってみると、これまでのスローガンは夢シリーズから始まって、超シリーズへと接頭語が変化し、その中で挑戦とか魂とか情熱とか言う文言を使ってきました。

よく見ると、これらはあくまで「プロセスを」「定性的に」表した目標であり、「成果を」「定量的に」示したものではありません。達成の指標がないため、誰もスローガン通りに対応出来たのかどうか測ることができませんでした。

1年間の戦いが終わって、今年のサガン鳥栖は「一岩となったのか?」「結束できたのか?」は百歩譲って何となくイメージできるにしても、「激闘できたのか?」「激翔できたのか?」なんて、測定できませんよね(笑)あえていうならば成果が前面に立ったスローガンは2009年の「夢昇格」くらいですかね。あえなく未達成で終わってしまいましたが。

それから考えると、2018シーズンのスローガンは、これまでのプロセスをベースとしたスローガンではなく、明確に成果を示すスローガンであり、社長、攻めてきたなと思いました。「ITADAKI」というのは、頂点に立つことですから、Jリーグの中で1番高い位置を目指すという決意表明のようなもので、なんとなく、「優勝」という事が脳裏によぎるスローガンとなっています。発表の段階で今年は勝負の年だと考えているのかなとは感じました。だからこそ、達成できないから変更してみてはどうかという意見が生まれたのでしょう。

ここで、もう一度、スローガンの説明文をおさらいしましょう。

――――――――

勝利を“頂戴”し、

ファン・サポーター皆様の熱い声援とご支持を「ITADAKI」

スポンサー様のますますのご支援を「ITADAKI」

サガン鳥栖ファミリーが一岩となり

「頂」に向かって進んでいきたい

2018シーズン、筋書のないドラマを

サガン鳥栖と共に!

――――――――

意外にも、文章の中に優勝という文言は含まれてないですね。むしろ、頂くのはファン、サポーター、そしてスポンサーの支援に向いています。何よりも「頂」に向かって進むという記載はありますが、その「頂」自体が何の頂点なのかという事には一切触れていません。従って、「優勝できない=スローガンを達成できない」と結論づけるのは早計かなという所です。この説明文を考えた人は社員さんなのでしょうが、成績が奮わない事に対する備えが万端で、非常にリスクマネジメントが秀逸だと思います。(笑)

筆者としては、現状ではスローガンを変える必要はないというのが意見です。Jリーグの中で頂に立つのは「顧客満足度」でもいいですし、「営業利益率」でも「ハーフシーズンチケット購入者数」でも「新規スポンサー企業獲得数」でも「試合後のごみの少なさ」でも、サガン鳥栖の発展や地域貢献に繋がる事ならば、何でも良いと思います。当然のことながら、「天皇杯」もまだ優勝の可能性はありますし。

スローガンを考え直すのではなく、チーム、サポーターも含めて何に対して頂点を目指すのかを明確にすると良いと思います。目標を明確にすることによって、やるべき事、やらならなければならない事も、自ずと明確になってくるからです。それが選手だけのタスクではなく、サポーターも関与できることならば達成に向けた一体感が出てくるかもしれませんね。

ITADAKIという目的は何を示すのか、そしてその目的を達成するための目標(マイルストーン)をどこに置くのか。いまはそれが必要なのかなと思います。

(3)走るサッカーについて

■ 5月2日の札幌戦 試合前

質問:義希は日本一走る選手だと思うのだが、試合に出ていない。構想外なのか?

社長:走る選手とは認めている。チームのなかで未来を見据えているところとあるので、使わないから構想外ではない。負けようと思ってスタメンは組んでいない。ベストチョイスだと思っている。

永井:戦術やサッカーのやり方、進化させたいというところでファーストチョイスではなかった。いまは、3バックや連戦の試合数というところで試合に出ている。義希に限らず、他の選手もスタメンを取るように頑張ってほしい。

質問:選手が走り負けているのでは?

永井:トレーニングではしっかり走っている。走行距離が昨年より低いのは実感している。優勝したフロンターレが走行距離で1番だったかと言われるとそうではない。勝つためには良い戦術で良い走りをしなければならない。ボールロストがなければ走行距離が減るので、そのような戦術を目指している。ハードワークというコンセプト自体は変わっていない。

■ 5月6日の清水戦 試合前

質問:マッシモは走るサッカーは捨てたのか?スタッツでも走行距離は下がっている 。

永井:相手に走り負けるなとはいつも言っている。前からプレスをかけて押し込む、ボールポゼションを上げるというのは継続している。前の監督のサッカーのように、サイドにボールを蹴って走り込み、ボールを拾ってからクロスというような戦術でサッカーをしていないので走行距離は少なくなる。結果や数値としては出ていないが、ハードワークというチームコンセプトは捨てていない。

--------

走るサッカーに関して話す前に、ひとまず、数値で見える化します。2017年と2018年のチーム平均トラッキングデータを掲載します。(Jリーグホームページより抜粋)

サガン鳥栖の平均走行距離ですが、2017年にはJ1リーグ全体で平均走行距離1位となりましたが、今シーズンはJリーグ全体で12位となっています。順位だけ聞くとなんだかすごく走らなくなったかのようなイメージが湧きますが、実は走行距離自体は昨年と今年はほとんど変わらず、114Km強となっています。

質問された方が何とどう比較したのかはわかりませんが、少なくとも、サガン鳥栖としては、昨年度並みに走っているので、決して走らなくなったわけではなさそうです。

ただし、走り負けているという観点では、確かに今年は他チームよりも走行距離で劣っています。もしかしたら、ここに、サポーターのみなさまの不満があるのかもしれません。単純に走行距離を増やせという事ではなく、相手よりも走れていない(ように見える)ことが気になるのでしょう。

今後、夏場の試合がやってくると、これからリーグ全体の平均は落ちてくる可能性はあると思います。(今年はワールドカップインターバルがあるので、数値的には例年通りではなく特異値になるかもしれませんが)。そうなった時に、サガン鳥栖の走行距離のクオリティがいまの114kmのままで変わらなければ、他チームよりも走りだしたように見えるかもしれません。あくまでも「相対的に」という話ですけどね。

サガン鳥栖はJ1に昇格してからもリーグの中では異質なハードワークサッカーで残留(首位躍進もありました)という成績を残してきました。古き良きイングランドのキック&ラッシュのような、高さ・強さのある軸となるフォワードに長いボールを蹴り、全員でセカンドボールを追いかけ、最後まで走り切り、そしてハードワークで守りきるというサッカー。強さと高さを兼ね備えた屈強なフォワードを中心として組み立てるサッカーをチーム創設時から指向しています。

鳥栖サポーターたちは、鳥栖には華麗なテクニックを誇る選手は入団してこないことを理解しているのかもしれません。そのハードワークなサッカーこそがプロビンチャである我々としての最適解であるということが精神に刷り込まれています。相手よりも走り負ける事は決して許されません。サガン鳥栖のサッカーがもはや歴史と伝統に近づきつつあると言ってももしかしたら過言ではないかもしれません。

こういう背景があるのですが、走り負けているのではないのか、走る選手をなぜ使わないのかという質問に対するチーム側の回答としては、「目指しているサッカーを変えている」という回答でした。昔のようなサッカーをしていないと。いまのままのサッカーでは、ACLには行けない、優勝は出来ない、サッカーの質をひとつ高いレベルに上げたいという意図にも聞こえました。果たして本当にそうなのでしょうか。

「走るサッカー」「走らないサッカー」の是非はなかなか難しい命題です。「相手よりも多く走ったならば試合に勝つ」という命題が成り立たないので、走ることは勝つための必要条件でも十分条件でもありません。走らないよりは走った方が勝つ確率は高くなるかなというバロメータになりえる程度です。

走行距離はひとつの要素です。シュート数、パス数、ポゼション率、タックル数などと同じ、チーム(試合)を構成するひとつの要素です。その傾向によって、チームのコンセプトを表すことは可能ですが、勝ち負け(勝率)を判断できるものではありません。

従って、盲目的に、「勝つためにはもっと走らなければならない」という指摘をしだすと、少しベクトルが外れる事になります。

本来ならば、試合最後までの選手の体力や長いシーズンにおける疲労の蓄積を考えると、可能な限り走らないで勝つことが一番望ましいです。走行距離を少なくして勝つのが一番効率的ですよね。

では、サポーターの気持ちを満足させるためにどうしたら良いか。答えは簡単です。

勝つことです。

極論を言えば、走らなくても勝てば良いのです。勝てば。

試合に勝って、

「走行距離で負けていたから悪い勝ちだ!」

と問題提起する人はいません。

勝てないから、鳥栖としてのアイデンティティーである「ハードワーク」にすがろうとしているのです。負けたけどやるべき事はやったという心の支えが必要であり、そのサッカーの象徴である義希の出場が必要なのです。

特に、鳥栖サポーターの精神の安定をもたらす「走行距離」のスタッツが高くなるサッカーからやり方を変えようとしているならば、尚更ですね。

それだけで終わらせてしまうと味気ないのでひとつ問題提起を。最近のサガン鳥栖の走れなくなったという指摘は、体力的なものより、個人の質(イバルボの欠場)と戦術理解的なものが大きいと思われます。

去年ほとんど見られなかった5バックのサッカーを今年は指向しておりますが、相手に押し込まれてしまってフォワードに長いボールを当ててもそこでのキープが出来ないために、全体を押し上げることができません。

それ以前に、負けている状況でボールを奪ったものの、やみくもにクリアのように誰もいないところに蹴ってしまって攻撃に転じられないというシーンも見られます。自陣に張り付きとなって動けないため、躍動感がなく、必然と走行距離が少なく見えます。

また、うまくボールを奪ったとしても、ポジティブトランジションの設計が共通理解されておらずに、自分が上がって良いのか、自陣にいるべきなのか意思疎通が出来ていないケースが多いです。ここでまごまごしているとサポーターから「走れ!」という声援が飛んできます(笑)

とにかく、中断期間中に補強によるウィークポイントの改善と戦術理解度の向上を果たす事ですね。一人一人の走行距離が少なくても、全体が連動して動くことが出来れば、自ずと試合展開に躍動感が生まれてくるので、選手たちが走っているように見えるはずです。永井さんの言う良い戦術で良い走りをすれば、自ずと勝ち点に繋がっていきますし、走行距離のスタッツが下がることに対するサポーターの溜飲も下がることでしょう。

最後に。

竹原さんが、これは、質問会に限らずいつもおっしゃるのですが

「補強はするが、いまの選手が出られなくなるのはわかってほしい。」

というのを切実に訴えておりました。

選手たちは分かっています。結果を出せていないのは自分達であることを。チームが補強に動かざるを得ない元凶を作ったのは、監督であり、選手たち自らであることを。彼らはプロスポーツの選手なのです。その覚悟は十分に持ってサガン鳥栖でプレイしてくれていると思います。

そして、サポーターも分かっています。我々は、過去に不可解な、理不尽な、移籍、退団、何度も経験しております。納得行くことも納得行かないこともありました。受け入れ難き事を受け入れてきました。

その辺りはどうぞ遠慮なさらず、勝つために、サガン鳥栖の飛躍のために必要な策であるならば、遠慮なく手を打ってください。

DJ YUYAさんの時のように、必要な策でも正しい策でもなかったならば、非を認めて正しい道に戻してくれる経営者であることも理解しておりますので(笑)

Posted by オオタニ at

20:02

│SAgAN Diary

2017年10月24日

2017 第30節 番外編 : イバルボを倒したプレイにカードはでないのか?

本編よりも先に番外編が来るという、変な形になってますが、高橋秀人がイバルボを倒してしまったシーン(PKのシーン)で、サガン鳥栖の選手は主審にカードを要求していました。

ここで、改めて、ルール(競技規則)をおさらいすると、以下のようになっています。

押さえる、引っ張る、押すは、これまでと同様にレッドカードになるとなっています。

そして、「次の場合を除き警告される」なので、決定的であれば少なくともイエローカードは出されることになります。

ということで、イバルボが倒されたシーンを振り返ってみますと、

他の選手のカバーリングもなく、決定的なチャンスです。

手を使って引っ張っています。

それでも止まらないので、最後は足をかけてしまっています。

イバルボ要求

みんなで要求

レッドカードな気がしますけどね(笑)

少なくともイエローカードかな。

この件がどうなのかというのはともかくとして、ルールが変わって逆にカードが出ない風潮になってもそれはまた違うので、ルールに則った対応を行って頂きたいですね。

<画像引用元:DAZN>

ここで、改めて、ルール(競技規則)をおさらいすると、以下のようになっています。

押さえる、引っ張る、押すは、これまでと同様にレッドカードになるとなっています。

そして、「次の場合を除き警告される」なので、決定的であれば少なくともイエローカードは出されることになります。

ということで、イバルボが倒されたシーンを振り返ってみますと、

他の選手のカバーリングもなく、決定的なチャンスです。

手を使って引っ張っています。

それでも止まらないので、最後は足をかけてしまっています。

イバルボ要求

みんなで要求

レッドカードな気がしますけどね(笑)

少なくともイエローカードかな。

この件がどうなのかというのはともかくとして、ルールが変わって逆にカードが出ない風潮になってもそれはまた違うので、ルールに則った対応を行って頂きたいですね。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

19:25

│SAgAN Diary

2017年09月22日

サガン鳥栖のクロスからの失点への対策

クロスへの対処としては、クロスを上げる人間に対峙してそこからラインを整えてポジショニングを取るというのがひとつのセオリーになっています。私が少年サッカーをしていたころから、そう教わってきました(笑)

ところが、最近の守備事情としては、クロスに対するポジショニングも様々な考え方がある模様です。こちらは、ナポリのクロスに対するポジショニングとのことで、Twitter上であがっている画像を利用させて頂きました。当然、サイドバックはボールホルダーに対して対峙するのですが、ニアサイドにいるセンターバックは、やや後方に構えてニアサイドをケアする形、ファーサイドにいるセンターバックはやや前方に構えてマイナスのクロスをケアする形、大外にいるサイドバックは、クロスを上げる選手の平行にポジションを取っています。

これにより、横から見るとちょうど菱形のように見えるのですが、キーパーとディフェンスラインの間もカバーできますし、マイナスのクロスもカバーすることができます。これらを踏まえて、サガン鳥栖の守備陣がこのようなポジショニングを取った場合にどうなるかというのを想定して今シーズンの失点を振り返り、この菱形ポジションであれば防げたであろうというものをピックアップしました。

クロスに対して菱形ポジションを取ると、特に鳥栖がやられているディフェンスとキーパーの間のスペースを利用されるのは防ぐことができますね。ただし、このポジションを取った時には、ニアサイドにいる選手がいるばかりにオフサイドが取れないというリスクも抱えますし、菱形のちょうど中央のスペースを使われるというリスクがあります。

一番大事なのは、クロスを上げる選手と対峙している選手がクロスを上げさせない(もしくはクロスの場所を制限する)事が大事で、そして何よりも、そのチームの規律に応じたポジションをしっかりと取る事ですよね。いくらポジショニングをルール化しても、ポジションの乱れが発生するとスペースを生みますからね。

…とはいうものの、正直な所、このニアサイドをケアするというやり方をサガン鳥栖が採用した時に、クロスに対する失点がどのように変化するか、かなり興味があります(笑)

<引用させて頂いたツイート>

<画像引用元:DAZN>

ところが、最近の守備事情としては、クロスに対するポジショニングも様々な考え方がある模様です。こちらは、ナポリのクロスに対するポジショニングとのことで、Twitter上であがっている画像を利用させて頂きました。当然、サイドバックはボールホルダーに対して対峙するのですが、ニアサイドにいるセンターバックは、やや後方に構えてニアサイドをケアする形、ファーサイドにいるセンターバックはやや前方に構えてマイナスのクロスをケアする形、大外にいるサイドバックは、クロスを上げる選手の平行にポジションを取っています。

これにより、横から見るとちょうど菱形のように見えるのですが、キーパーとディフェンスラインの間もカバーできますし、マイナスのクロスもカバーすることができます。これらを踏まえて、サガン鳥栖の守備陣がこのようなポジショニングを取った場合にどうなるかというのを想定して今シーズンの失点を振り返り、この菱形ポジションであれば防げたであろうというものをピックアップしました。

クロスに対して菱形ポジションを取ると、特に鳥栖がやられているディフェンスとキーパーの間のスペースを利用されるのは防ぐことができますね。ただし、このポジションを取った時には、ニアサイドにいる選手がいるばかりにオフサイドが取れないというリスクも抱えますし、菱形のちょうど中央のスペースを使われるというリスクがあります。

一番大事なのは、クロスを上げる選手と対峙している選手がクロスを上げさせない(もしくはクロスの場所を制限する)事が大事で、そして何よりも、そのチームの規律に応じたポジションをしっかりと取る事ですよね。いくらポジショニングをルール化しても、ポジションの乱れが発生するとスペースを生みますからね。

…とはいうものの、正直な所、このニアサイドをケアするというやり方をサガン鳥栖が採用した時に、クロスに対する失点がどのように変化するか、かなり興味があります(笑)

<引用させて頂いたツイート>

ナポリのマイナスクロス対応。SBがホルダーへ、右CBがニアを遮断。で、左CBのクリバリがキリケシュより高い位置、左SBが絞り込んで◇を作る。ケースバイケースではあるけれど、散々マイナスでやられてる5バックのホッフェンはこれやろう。 pic.twitter.com/ftVXydX8lu

— とんとん (@sabaku1132) 2017年9月18日

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

19:12

│SAgAN Diary

2017年06月13日

データに学ぶ マッシモ・フィッカデンティの選手交代セオリー

マッシモさんがサガン鳥栖の監督に就任して、約1年半が経過しました。就任当初はなかなか勝てない試合が続いていましたが、昨シーズンの後半から選手の戦術理解度が深まり、徐々に勝ち点3を奪える試合が増えてきました。今シーズンは選手の補強もありましてより一層の飛躍を期待して始まったシーズンでしたが、ここまでは思うように勝ち星を伸ばすことができない展開です。

このような経緯を辿っているマッシモサガンですが、なんとなくの印象として選手交代が遅いなと感じることはなかったでしょうか。時には負けているにも関わらず選手交代の枠を残して試合が終わってしまった試合などもありますし、疲れ切っている選手たちがまともに動けない姿を見ると、もう少し手を打てる事があるのではないのかなと素人目に思ってしまうわけです。

ただし、それはあくまで素人の考えであり、そして誰もマッシモさんが持っているセオリーを変えることはできないということで、それならば、マッシモさんが選手交代に関して、このような傾向があるという事を把握できれば、試合中に「まだ代えないの?」とやきもきすることも減り、選手交代に関してはストレスフリー(フリーまではならないかもしれませんが)で試合を見ることができるのではと考えたわけです。

そこで、マッシモさんがサガン鳥栖の監督になってからの1年半の間の選手交代の采配と、その時対戦した相手チームの監督はどのような対応を取ったのかという対比を交えて傾向を分析してみました。なお、対象は2016年のリーグ戦全試合と、2017年のリーグ戦における14節大宮戦までとなっております。また、選手の怪我による交代などの特異値に関してもデータとしては利用しています。(公式データでは、怪我の交代なのかそうでないのか明確に記載されていないので)

■ 交代人数

全期間を通じたところで比較したところ1試合平均で鳥栖は2.38人、相手は2.85人の選手を交代しております。これだけでも十分鳥栖の方が選手交代の人数が少ないということが分かるのですが、標準偏差を加味すると相手チームはだいたい1試合当たりの交代人数の幅としては、2.5人~3.2人(※)ということで、鳥栖の対戦相手は試合見ていたらまあほぼいつも3人は替えているよねというデータになっています。それに対して鳥栖は1.6人~3.16人で、マッシモさんは今日も2人しか替えなかったなと思う事がたくさんあったことを振り返ることができ、そして、時折「今日1人しか代えなかった!」と思わせるデータ。マッシモさんは選手交代で試合展開を打破するタイプの監督ではないという事でしょう。

※データの振れ幅が大きいと最大値(ここでは交代枠の3)を超えることがあります。

■ 1人目の交代時間

選手交代の1人目の時間を見てみると、鳥栖は平均で64.3分なのに対して、相手は56.0分。どちらかと言うと、相手選手の交代を見てからマッシモさんが動くということでしょうか。試合中は、席を立ったり、座ったり、コーチと話したり、選手を呼び寄せたり、第4審判にいちゃも…判定の質問を送ったりとせわしないマッシモさんですが、選手交代に関してはどちらかと言うと慎重でいうなれば根が生えている感じ。昨年に至っては、相手チームの平均交代時間よりも10分間も遅れを取っているので、例えば相手はフォワード入れて3トップにしたのに、鳥栖は守らなくてもよいのかい!って感想を持つこともあったかもしれませんが、それは実はマッシモセオリーなのです。選手交代ではなく、まずは今いる選手の配置換えや戦術伝達で対応。そして、それでも上手くいかない時に、初めて選手を入れ替えるという理論です。慌てず、騒がず、ゆっくりと。

■ 交代時の状況

そもそも勝ちが多いチームなのか、負けが多いチームなのかというのはあるのですが、選手交代時の状況としては、状況に関わらず動いている感じ。相手チームはやはりビハインドになると動くケースが多く、リードの時はじっと戦況を見守っている感じです。マッシモさんは、ビハインドだからとバタバタと動くのは得策ではないと感じているのでしょうか。そして、リードしている状況でもうまくいっていないと感じたら動きも辞さないという。ただ、今シーズンに限っては、試合がイーブンの時にはあまり動いていない模様です。選手を動かしてマイナスの方に動くリスクが顕在化しないか慎重に見計ってタイミングを待っているのです。

■ 投入選手のポジション(状況毎)

特徴としてはディフェンダーの投入の仕方でしょうか。リードしている時は惜しみなくディフェンダーをつぎ込んでます。(もしくはディフェンダー同士の交代)。そして、相手チームと異なるのは、ビハインドの状況でディフェンスの投入はありません。相手チームに至っては、ディフェンダーの投入はむしろビハインドの時が多かったりもします。「ディフェンダーを入れて3バックにしてサイドバックをウイングバックに上げる」とか「ディフェンダーが高さに強いので最前線の放り込み要員」など、同点に追い付くための戦術の幅なのかもしれません。それに対してマッシモさんは、ディフェンダーはあくまで守る人という感じ。もしかしたら、負けている状況で攻撃に寄与するために状況を打破するようなもしくはシステムそのものを変えるためのキープレイヤーとなる選手がいないのかもしれないですね。一概には言えませんが、追い付くための戦術の幅がちょっと乏しいのかなという気はします。

■ 90分を超えて交代した回数

90分を超えて(アディショナルタイムで)交代した人数ですが、鳥栖の方がダントツに多いです。しかも、リードの場面で惜しげもなくディフェンスを投入しています。この守りに徹するために徹底的にやりきるという、これこそザ・イタリア!相手から時間稼ぎと思われようと、ウノゼロを守るためにありとあらゆる手を尽くすのがマッシモサガン。表にはありませんが、アディショナルタイムでの交代は、選手交代全体の約15%を占めています。選手交代の手が遅いと思われるかもしれませんが、実はアディショナルタイムこそが選手交代の本領発揮と言わんばかりの采配です。もし、サガン鳥栖が優勝したら、「野球は9回ツーアウトから。」に対抗して「サッカーは90分超えてから。」という名言を世に広めたいです。

■ ホームとアウェーでの交代選手の差