2019年03月23日

パスネットワーク図を用いたFC東京戦とジュビロ磐田戦との比較

試合分析手法の一つである、「パスネットワーク図」なる情報を入手し、さっそく、当Blogでも作図してみました。

分析対象は、FC東京戦の前半と、ジュビロ磐田戦の前半です。

双方ともに4-4-2のシステムでのセットアップであった点、ボールポゼション率がほぼ同じである点ということでピックアップしました。

ただし、後半は退場者がでて選手交代やシステム変更などで比較対象とするのが難しかったため、前半同士の比較とさせてもらいました。

※ 筆者、人事異動で超多忙なプロジェクトにアサインされ、決して暇を持て余している訳ではないことだけは記載しておきます(笑)

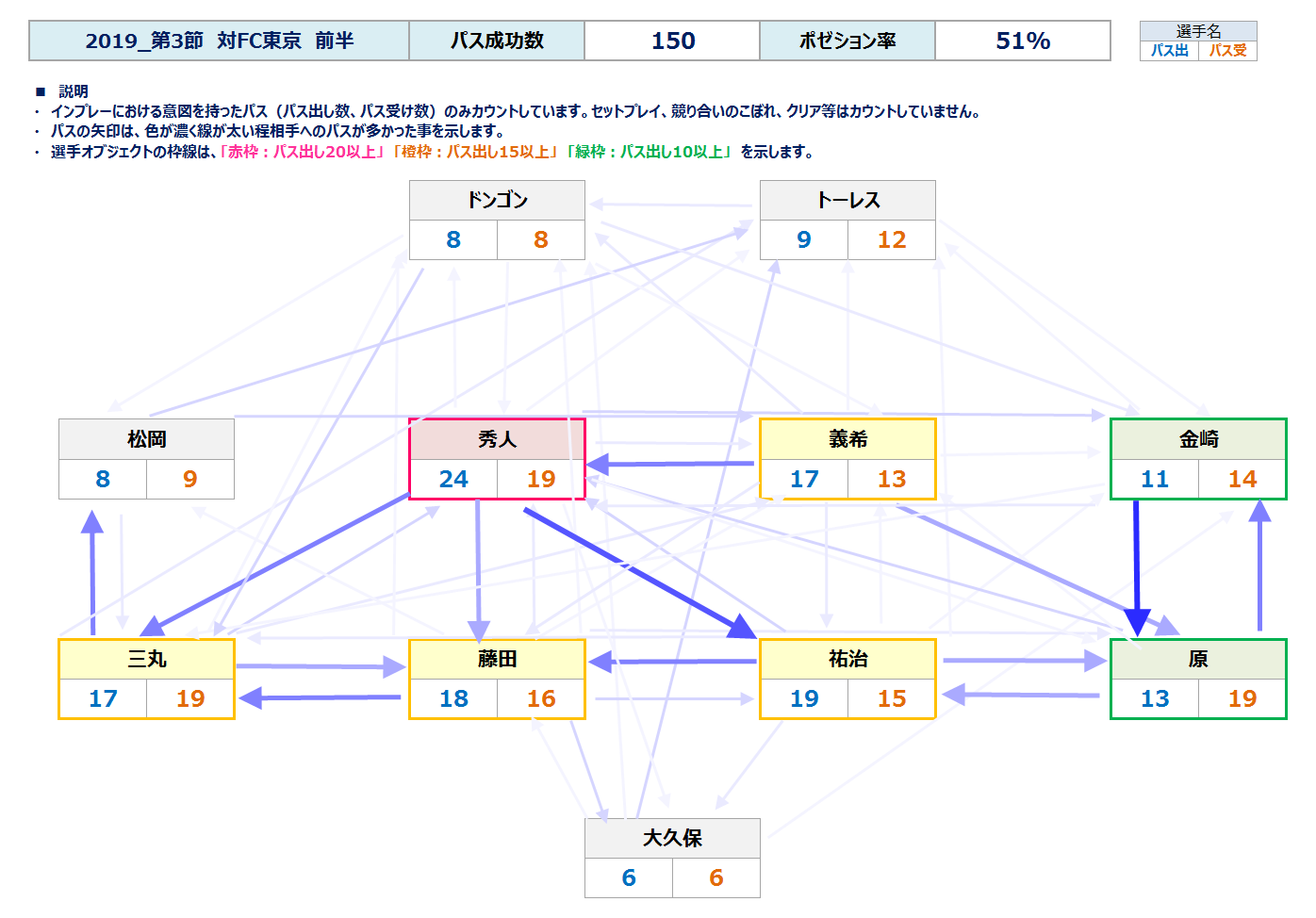

■ FC東京戦(前半)

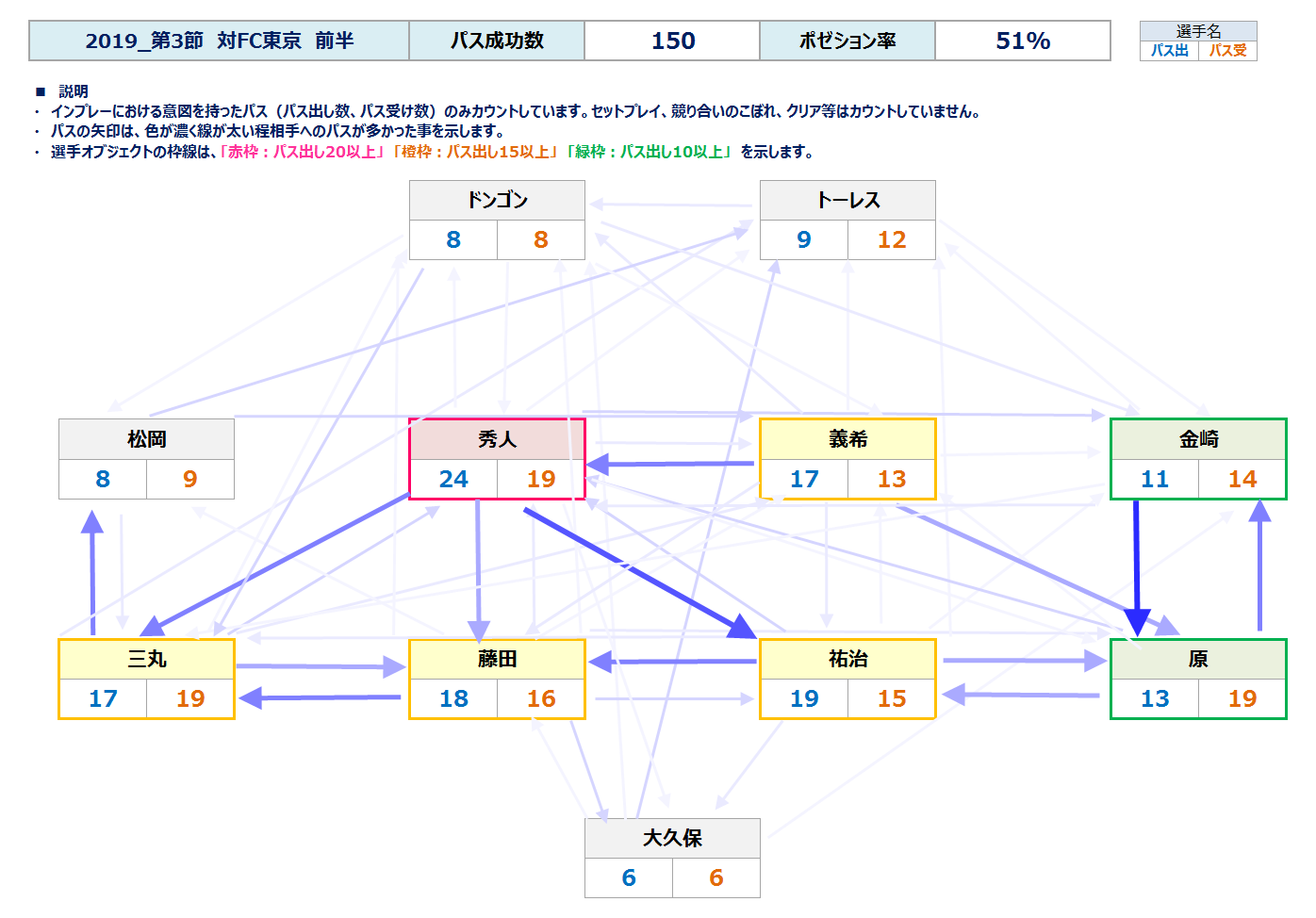

■ ジュビロ磐田戦(前半)

■ パスネットワーク図から見えたもの

(1)FC東京戦

フォワードへ直接入るパスが少なく、フォワード間のパスも少なくなっています。フォワードに入る矢印の中では、大久保からトーレスへのパスの矢印が濃くなっています。前線がゲームメイクに寄与できず、最終ラインからのボールの前進が上手くできずに長いボールを使わざるを得なかった事が分かります。チョドンゴンがポストプレイで寄与していたかと思っていたのですが、ボールを受けた回数はトーレスとさほど変わりありません。チーム全体として、FC東京の守備に変化を加えるような動きがあまりできていなかったのかもしれません。

秀人は最終ライン近くにポジションを移してポゼションをとり、ボール回しの中心となっていましたが、なかなか前方向へのパスが出せていません。ボールの巡回で明確なルートが見えず、最終ライン間でのパス交換は出来ているものの、思うように前進が図れなかった事を示しています。

金崎と原のパス交換が多くなっています。チームとしては右サイドを使った攻撃が有効であったことを示します。しかしながら、金崎からフォワードや義希にボールが入っていないので、やはり金崎の単騎突破や金崎からの長いボールに頼っていたことが分かります。

三丸から松岡へのパスが入り、そこからトーレスへのパスへと繋がっています。松岡はボールの中継点としての役割があったのでしょうが、彼に入ってくるボールそのものも少なく、攻撃に対する寄与はあまりみられませんでした。(対峙するのが室屋、久保というのも厳しかったかもしれません)

(2)ジュビロ磐田戦

福田、藤田、三丸のボール回しが中心となっており、左サイドからの突破を図っていたことが分かります。

金崎は15回もパスを受ける事に成功しており、その多くが三丸、福田という比較的後ろにポジションを取った選手から直接ボールが入ってきています。サイドハーフから直接金崎にはボールが入っておりません。実際の試合でもそうだったのですが、松岡、原川が磐田のサイドハーフ(もしくはサイドバック)を引き連れていて、金崎が入り込むスペースづくりに寄与したことが分かります。

パスの循環としては、

① 藤田 ⇒ 福田 ⇒ 三丸 ⇒ 金崎 ⇒ 原川 ⇒(オーバーラップした)三丸

② 藤田 ⇒ 福田(義希) ⇒ 原川 ⇒(オーバーラップした)三丸

という形作りが出来ていたことが分かります。三丸は、この試合、前半だけで7本ものクロスを上げていますし、左サイドの崩しとしては、良い攻撃ができていたと思います。

藤田から右サイドに出ていくボールはありますが、右サイドから戻ってくるボールはほぼありません。左サイドを中心とした攻撃であったため、そこから右サイドに展開すると、磐田の守備ブロックで阻害されることなく(ボール保持のために左サイドに戻す事なく)前進できていたことが分かります。(本編でも、磐田フォワードのスライドとアダイウトンの守備について触れています)

右サイドは、原から松岡へのパスはありません。原と松岡の連携による右サイドの崩しはできていませんでした。実際の試合でもそうだったのですが、原がボール保持したタイミングで松岡が動き出して相手サイドバックを引き連れていき、原が余裕を持って前を向けたために早めに長いボールをゴール前に入れていました。右からは早めに入れろという監督の指示だったのかもしれません。

鳥栖が左サイドから攻めていたのは、左サイドでボールを奪われたとしても、アダイウトンから遠いサイドのために、カウンター攻撃を受ける可能性が低かったからこその選択であった可能性も伺えます。松岡のタスクとしては、攻撃に寄与するよりは、アダイウトンを自由にさせないためのキープレイヤーハンターであった可能性もあります。

(3)両試合の比較

相手チームの守備の強度は頭にいれておかなければならないので、一概には言えないのかもしれませんが、ジュビロ磐田戦の方が、攻撃に関する特徴がしっかりと出ていて、自分たちが思い描く攻撃がある程度実現できていたのかなと思いました。

金崎に関しては、あらゆるところに顔をだしてボールを引き出す動きを見せてくれるため、サイドハーフで動きを制限させるよりは、中央に配置して左右のどちらのスペースででもパスコースを作る役割を果たしてくれる方が、チームとして機能していました。

松岡はどちらの試合ともにボールタッチ回数が少なくなっています。味方のスペースを作るためのランニングや、相手ボール保持時・ネガトラ時のプレッシングのタスクが与えられているのではないかと思われます。ただ、ジュビロ戦では金崎から彼に多くのボールが入ってきていますし、良い位置に飛び込めば、周りが見える金崎からはボールがしっかりと出てきます。アシストやゴールに繋がるプレイもそろそろみられるかもしれません。

■ パスネットワーク図を作った感想

このパスネットワーク図はExcelを用いて作図しました。その上での感想です。

・ パスをカウントするのはそこまで苦じゃありませんでした。試合は何度も見直すので、その中でカウントしていくのは特に大変な作業ではありませんでした。ただ、解像度が悪いと、サガン鳥栖の選手は分かるのですが、相手チームは誰が触っているのかわからないので、相手チームの分析は困難だなと思いました。

・ 時間、選手交代(退場)、システム変更などの戦況の変化のどこのタイミングで集計を区切ったらよいのかが迷いました。最初は15分おきなどで集計していましたが、ある程度の時間を重ねないと傾向が分からなかったです。

・ 最初にテンプレートを作ることが苦労しました。グラデーションの色をどのようにしたら見やすくなるかというところに気を使いました。他の方の作図みたいに色で分けようとしましたが、どの色が回数が多いパスなのか覚えるのが大変だったので、私は同一系列の色(青色)で表現することにしました。

・ 他の方が作られる図は、パス出しの数量が多いと選手オブジェクトを大きくしたりされていましたが、セルの結合で大きさを変える事に限界があったので、枠線の色で表現するようにしました。それなりには見やすいかと(笑)

・ パス出し数、受け数をネットワーク図の中で記載した方が、どの選手がどういった活躍度合いなのかが参考になるかと思ったのでアレンジしてみました。

・ 矢印を書いていく中で、油断すると(コーヒー飲んだりすると)、ふと図に戻った時に、どこまで書いたのかあっというまに分からなくなるというリスクがあります(笑) カウント表をチェックシートとして用いながら作図しました。

・ データとして見ると、やはり頭の中でイメージしていたことと現実は異なるなということを感じました。インパクトのあるプレイが一回あると、そのプレイが頭の中によぎるので、再現性を認識するにあたっての阻害要因になっていることがわかりました。正確なデータと正確なデータ解釈はやはり大事です。

・ 思ったよりも大した手間ではないですし、今後も分析のひとつの情報源として、できればパスネットワーク図は作っていきたいかなと思いました。

・ Excel大好きなので、単純に楽しかったです(笑)

分析対象は、FC東京戦の前半と、ジュビロ磐田戦の前半です。

双方ともに4-4-2のシステムでのセットアップであった点、ボールポゼション率がほぼ同じである点ということでピックアップしました。

ただし、後半は退場者がでて選手交代やシステム変更などで比較対象とするのが難しかったため、前半同士の比較とさせてもらいました。

※ 筆者、人事異動で超多忙なプロジェクトにアサインされ、決して暇を持て余している訳ではないことだけは記載しておきます(笑)

■ FC東京戦(前半)

■ ジュビロ磐田戦(前半)

■ パスネットワーク図から見えたもの

(1)FC東京戦

フォワードへ直接入るパスが少なく、フォワード間のパスも少なくなっています。フォワードに入る矢印の中では、大久保からトーレスへのパスの矢印が濃くなっています。前線がゲームメイクに寄与できず、最終ラインからのボールの前進が上手くできずに長いボールを使わざるを得なかった事が分かります。チョドンゴンがポストプレイで寄与していたかと思っていたのですが、ボールを受けた回数はトーレスとさほど変わりありません。チーム全体として、FC東京の守備に変化を加えるような動きがあまりできていなかったのかもしれません。

秀人は最終ライン近くにポジションを移してポゼションをとり、ボール回しの中心となっていましたが、なかなか前方向へのパスが出せていません。ボールの巡回で明確なルートが見えず、最終ライン間でのパス交換は出来ているものの、思うように前進が図れなかった事を示しています。

金崎と原のパス交換が多くなっています。チームとしては右サイドを使った攻撃が有効であったことを示します。しかしながら、金崎からフォワードや義希にボールが入っていないので、やはり金崎の単騎突破や金崎からの長いボールに頼っていたことが分かります。

三丸から松岡へのパスが入り、そこからトーレスへのパスへと繋がっています。松岡はボールの中継点としての役割があったのでしょうが、彼に入ってくるボールそのものも少なく、攻撃に対する寄与はあまりみられませんでした。(対峙するのが室屋、久保というのも厳しかったかもしれません)

(2)ジュビロ磐田戦

福田、藤田、三丸のボール回しが中心となっており、左サイドからの突破を図っていたことが分かります。

金崎は15回もパスを受ける事に成功しており、その多くが三丸、福田という比較的後ろにポジションを取った選手から直接ボールが入ってきています。サイドハーフから直接金崎にはボールが入っておりません。実際の試合でもそうだったのですが、松岡、原川が磐田のサイドハーフ(もしくはサイドバック)を引き連れていて、金崎が入り込むスペースづくりに寄与したことが分かります。

パスの循環としては、

① 藤田 ⇒ 福田 ⇒ 三丸 ⇒ 金崎 ⇒ 原川 ⇒(オーバーラップした)三丸

② 藤田 ⇒ 福田(義希) ⇒ 原川 ⇒(オーバーラップした)三丸

という形作りが出来ていたことが分かります。三丸は、この試合、前半だけで7本ものクロスを上げていますし、左サイドの崩しとしては、良い攻撃ができていたと思います。

藤田から右サイドに出ていくボールはありますが、右サイドから戻ってくるボールはほぼありません。左サイドを中心とした攻撃であったため、そこから右サイドに展開すると、磐田の守備ブロックで阻害されることなく(ボール保持のために左サイドに戻す事なく)前進できていたことが分かります。(本編でも、磐田フォワードのスライドとアダイウトンの守備について触れています)

右サイドは、原から松岡へのパスはありません。原と松岡の連携による右サイドの崩しはできていませんでした。実際の試合でもそうだったのですが、原がボール保持したタイミングで松岡が動き出して相手サイドバックを引き連れていき、原が余裕を持って前を向けたために早めに長いボールをゴール前に入れていました。右からは早めに入れろという監督の指示だったのかもしれません。

鳥栖が左サイドから攻めていたのは、左サイドでボールを奪われたとしても、アダイウトンから遠いサイドのために、カウンター攻撃を受ける可能性が低かったからこその選択であった可能性も伺えます。松岡のタスクとしては、攻撃に寄与するよりは、アダイウトンを自由にさせないためのキープレイヤーハンターであった可能性もあります。

(3)両試合の比較

相手チームの守備の強度は頭にいれておかなければならないので、一概には言えないのかもしれませんが、ジュビロ磐田戦の方が、攻撃に関する特徴がしっかりと出ていて、自分たちが思い描く攻撃がある程度実現できていたのかなと思いました。

金崎に関しては、あらゆるところに顔をだしてボールを引き出す動きを見せてくれるため、サイドハーフで動きを制限させるよりは、中央に配置して左右のどちらのスペースででもパスコースを作る役割を果たしてくれる方が、チームとして機能していました。

松岡はどちらの試合ともにボールタッチ回数が少なくなっています。味方のスペースを作るためのランニングや、相手ボール保持時・ネガトラ時のプレッシングのタスクが与えられているのではないかと思われます。ただ、ジュビロ戦では金崎から彼に多くのボールが入ってきていますし、良い位置に飛び込めば、周りが見える金崎からはボールがしっかりと出てきます。アシストやゴールに繋がるプレイもそろそろみられるかもしれません。

■ パスネットワーク図を作った感想

このパスネットワーク図はExcelを用いて作図しました。その上での感想です。

・ パスをカウントするのはそこまで苦じゃありませんでした。試合は何度も見直すので、その中でカウントしていくのは特に大変な作業ではありませんでした。ただ、解像度が悪いと、サガン鳥栖の選手は分かるのですが、相手チームは誰が触っているのかわからないので、相手チームの分析は困難だなと思いました。

・ 時間、選手交代(退場)、システム変更などの戦況の変化のどこのタイミングで集計を区切ったらよいのかが迷いました。最初は15分おきなどで集計していましたが、ある程度の時間を重ねないと傾向が分からなかったです。

・ 最初にテンプレートを作ることが苦労しました。グラデーションの色をどのようにしたら見やすくなるかというところに気を使いました。他の方の作図みたいに色で分けようとしましたが、どの色が回数が多いパスなのか覚えるのが大変だったので、私は同一系列の色(青色)で表現することにしました。

・ 他の方が作られる図は、パス出しの数量が多いと選手オブジェクトを大きくしたりされていましたが、セルの結合で大きさを変える事に限界があったので、枠線の色で表現するようにしました。それなりには見やすいかと(笑)

・ パス出し数、受け数をネットワーク図の中で記載した方が、どの選手がどういった活躍度合いなのかが参考になるかと思ったのでアレンジしてみました。

・ 矢印を書いていく中で、油断すると(コーヒー飲んだりすると)、ふと図に戻った時に、どこまで書いたのかあっというまに分からなくなるというリスクがあります(笑) カウント表をチェックシートとして用いながら作図しました。

・ データとして見ると、やはり頭の中でイメージしていたことと現実は異なるなということを感じました。インパクトのあるプレイが一回あると、そのプレイが頭の中によぎるので、再現性を認識するにあたっての阻害要因になっていることがわかりました。正確なデータと正確なデータ解釈はやはり大事です。

・ 思ったよりも大した手間ではないですし、今後も分析のひとつの情報源として、できればパスネットワーク図は作っていきたいかなと思いました。

・ Excel大好きなので、単純に楽しかったです(笑)

Posted by オオタニ at

13:44

│Match Impression (2019)

2019年03月21日

2019 第4節 : サガン鳥栖 VS ジュビロ磐田

2019シーズン第4節、ジュビロ磐田戦のレビューです。

シーズン7連敗しても、開幕3連敗しても、どれだけつらい時期が続いても、一つのゴールの歓喜、一つの勝利の感動を味わうために我々はサッカーを見続けていることを思い出させてくれました。クエンカのゴールが決まった瞬間、駅前スタジアムがつんざくばかりの歓声で大きく揺れました。苦しい思いで我慢してきたからこそ、その反動で感情が爆発したのでしょう。

サガン鳥栖の2019シーズンがようやく開幕しました。

今シーズンに入って毎節変わるサガン鳥栖のスタメンは、秀人の出場停止もありまして今節も変更。福田は今季初スタメン、原川が久しぶりのスタメン復帰、スタメン落ちしたチョドンゴンに替わって金崎がトップの位置に入ります。システム的にはFC東京戦と同じく4-4-2でのセットアップです。

対する磐田もなかなかスタメンがはまらない模様。前節の大分戦での大南の退場による出場停止もありまして、4名を入れ替えての試合となりました。セットアップは4-2-3-1(4-2-2-1-1)での試合です。

■ サガン鳥栖のボール保持(磐田の守備の問題点)

序盤の激しいプレッシングの中のトランジション合戦が続き、鳥栖はトーレスへの長いボールのこぼれ球から、磐田は川又の落としからいくつかチャンスを作りましたが、決定的なチャンスを作るまでには至らず。互いの守備組織が整い、トランジション合戦も落ち着いて来た頃、ようやくサガン鳥栖がじっくりとボールを保持できる時間がやってきました。藤田、祐治へ川又、大久保をぶつけてくる磐田に対して、福田が最終ラインへポジションチェンジしてパスを引き出します。ボールの配給はそこからスタートしました。

鳥栖が主に用いたボール前進の仕組みは下の3つのパターンでした。

<鳥栖の攻撃>

① サイド大外(サイドバック)、ハーフスペース(サイドハーフ)、中央(ボランチ)のコンビネーション(トライアングルでのパス回し)でスペースを作り、そのスペースに金崎を飛び込ませる。

② サイドチェンジによって遅れる磐田のスライド守備のスペースを使い、サイドハーフ、サイドバックが前進する。

③ トーレスへのロングボールによるボールキープ及びセカンドボールの奪取

攻撃としては、原則的には両サイドの幅を取りながら、サイドチェンジを多用して空いたスペースを狙っていくという、今シーズンのサガン鳥栖の狙いに沿ったものでした。これに対して、磐田は前線から積極的にプレッシング守備を行うのですが、鳥栖の攻撃の自由を奪うことがままならず、いくつかの問題が発生しておりました。

<磐田の守備の問題点>

問題A 前線の守備パターンが確立されていないため、2列目のプレッシングの連動が難しく、スペースを与えてしまう

鳥栖のビルドアップは、最終ラインでのプレッシングを回避するために福田を下げるのですが、磐田は鳥栖の福田を使ったボール保持に対して積極的なプレッシングを選択します。しかしながら、守備のトリガーとなる川又、大久保のプレッシングのターゲットが明確に定まっておらず、ボールを保持される状況に対して、前線2人の動きがボールの行方に任せた動きとなってしまい、彼らが制限するべきエリアがどこなのかというところが曖昧なままのプレッシングが敢行されていました。

磐田の2列目にとっては、自分の目の前の誰が空くかが分からないという難しい状況の中ではありましたが、前からプレッシャーを与えるという哲学は有効であるため、サイドハーフが列をあげたり、ボランチが列を上げたりと工夫を繰り返しながらビルドアップ阻止に向かいますが、なかなか全体が連動せず。

特に、上原は積極的に上下動を繰り返していたのですが、コンビを組む田口は中央のスペースを守るロールを与えられていたのか、全体を圧縮するべきタイミングでも思いきった動きができず、ボランチ周りのスペースに対するケアがチームとして手薄になるケースが散見されていました。

問題B サイドチェンジされるとフィルターがかからずにフリーで前進されてしまう

前線のプレッシングはもうひとつ問題があって、川又、大久保がプレスをかわされたときの次のアクションに対する動きが遅れ、即座にプレッシングの2度追い(もしくはボール方向へのスライド)に繋がっていない状況が発生していました。よって、左サイド(藤田のサイド)でボールを保持しておき、そこに磐田の前線を集中させて、ボールを右サイド(祐治のサイド)に展開する事により、祐治がフリーで前を向いてパスコースを探すケースが増えました。

鳥栖の右サイドのボール保持に対して、アダイウトンもプレッシングを行おうとするのですが、大外に控える原と松岡に流せば、容易に前進できる状況を作り出すことが出来ますし、アダイウトンがそのパスコースを消そうとステイしたならば、祐治は逆サイドの三丸へのサイドチェンジを送り込む事ができました。アダイウトンの動き方を見るに、4-3-3プレッシングのように見えなくもなかったのですが、アダイウトンの背後の守備が整理されていなかったので、アダイウトンの個人の判断なのかなと。

磐田としては、A、Bの問題によって、人数がしっかりと揃わないまま、統率されていないプレッシングを敢行することにより、サイドバックの裏やボランチ回りのスペースを空けてしまうケースが発生してしまいました。鳥栖は特に左サイドでのボール保持が優勢で、原川、義希、三丸のトライアングルのパス回しに、金崎、トーレス、福田が参画してパスコースを作り、磐田がうまくかみあわせきれない状況を利用して、アウトサイドが空くという状況を作り出して、序盤から原川のシュート、三丸のクロスというチャンスを作り出していました。ひとつでもハマれば先制出来ていたのですが、最後はカミンスキーの好セーブなどありまして、磐田としては中盤(サイド)を崩されながらも最終ラインでなんとか耐えながら前半を凌ぎきった形です。

後半になって体力が落ちてくると、連携がとれないながらもなんとか体力勝負で耐えていた磐田のプレッシング強度も徐々に影を潜めてきます。少しずつオープンな展開になってきたところで、新たな問題が発生します。

問題C サイドにボールを追いやるものの、そこから中央に誘導できずに縦のパスを入れられてしまう

サイドにボールが入った時に、サイドハーフ、サイドバックが寄せては行くのですが、その強度が徐々に落ちてきて、縦へのパスコースを消せなくなってきました。磐田はいったんサイドバック(もしくはサイドハーフ)にボールを誘導し、そこで圧迫を受けることによって中央に戻したところを上原や田口がボールを刈るという形を取りたかったでしょうが、サイドの縦を切る守備が甘く、そのまま縦にボールをつながれてしまう状況が増えてきました。

縦に対するボールが入るようになると、前述のA、Bの問題によって空けたサイドバックの裏のスペースに入ってきた金崎にボールが入るようになってきます。当然、ボールを保持する金崎に対するケアが必要となり、磐田のセンターバックが持場を離れてサイドに出ていかなければなりません。これにより、金崎がサイドの深い位置でセンターバックと対峙するという仕組みを作り出すことができました。前節までの「サイドの低い位置でスピード勝負」から「サイドの高い位置でレスポンス勝負」へと、金崎にとってはデュエル勝利の確率があがる土台に持っていく事ができました。

■ 鳥栖の守備

(1)原と松岡のプレッシング

磐田のボール保持も田口(もしくは上原)を利用して循環させる形でした。鳥栖と異なったのは、磐田のボランチは、最終ラインになるべく落ちずに角度を作って鳥栖の1列目の前でボールを受けたいという狙い。1列目の前で受けてサイドバックを経由してアダイウトンという磐田のストロングポイントへのパスコースを作り、サイドから仕掛けていこうという形でした。

鳥栖の守備は、アダイウトンに対して松岡をマッチアップでぶつけます。磐田のサイドバックに鳥栖のフォワードが着いた場合は、松岡がアダイウトンの所で待ち受け、フォワードのプレスが間に合わない場合は、松岡がボランチへのパスコースを消しながらサイドバックを追い立て、縦にボールがでたところで二度追いとなるプレスバックで原と共にアダイウトンを囲み込みます。

彼のストロングポイントはアジリティを生かしたプレッシングの速さ。テクニックを持つプレイヤーがそのテクニックを披露する時間もない程に素早いプレッシングで攻撃を阻害することによって、自由を制限しました。アダイウトンに当たり負けないプレッシングは、17歳のそれとは思えないほどの力強さを感じました。彼の、例え相手がイニエスタであっても物おじせずに激しくぶつかっていくメンタルの強さは、サガン鳥栖の魂のハードワークの後継者として素晴らしい素質を兼ね備えていますよね。

原と松岡がアダイウトンを意識している守備をしていることによって空く、彼らの裏のスペースを狙う選手がいなかったので、鳥栖としては楽だったかなと思います。川又や大久保が執拗にアダイウトンの作る縦のスペースに入ってくるようになると、鳥栖が守備の基準を変えなければならない事態が訪れていたかもしれません。

(2)ネガトラ対応の速さ

福田と義希との役割分担は、攻撃でスペースに飛び出していくのは主に義希で、ビルドアップで最終ラインのケアをするのは主に福田が担っていました。これによって、鳥栖の攻撃時に、福田が最終ライン(もしくはその1列前)で磐田がカウンターの起点を作ろうとするところで、福田がすぐにプレッシングに入る状況を作り出していました。鳥栖がサイドバックを高く上げる攻撃で最終ラインが薄くなるというリスクはあったのですが、そのリスク管理は、センターバック2人の前にカウンターのフィルターとして福田をおくという形でマネジメントされていました。福田のスピードによって素早くプレッシングをかけ、攻撃の芽をつぶすことに成功したシーンは何度となく訪れていたかと思います。

また、松岡のプレッシングの速さも、磐田のカウンター防止にも大きく貢献しておりまして、松岡もボールロストと共に高い位置から磐田にプレッシャーをかけ、カウンター攻撃の芽をつぶすことに成功していました。彼らのアジリティという個人の質があってこその守備組織ではありますが、山田、アダイウトンにボールが入る前に、ボールの出所をつぶす守備によって、守備組織を整える時間を作ることに成功していました。

(3)フォワードのプレスバック

鳥栖のプレッシングは前線から追い回す形ではなく、ミドルサードのやや高い位置でブロックを構えながら、無理せずにプレッシングに入る守備で対応していました。フォワードは、どちらかと言うと、ビルドアップのパスの出先をしっかりと押さえるという形でありまして、トーレス、金崎は磐田のセンターバックから直接川又や大久保にくさびが入らないように注意しながら見張ると言う役割を果たしていました。

センターバックは比較的難しくない状況で、田口、上原にパスをつける事は出来るのですが、鳥栖は、ブロック守備の中で、ボランチからのパスコースを制限し、そこから先の展開に少しでも迷いが生じた場合は、フォワードのプレスバックで狭い網の中でパスを出させ、そして少しでも甘いコースに来たならば出足鋭くボールを回収するという仕組みの守備をしておりました。磐田は、田口と上原がボランチ二人のコンビネーションで崩すという形がなかなか見えず、上原が上下動を繰り返す運動量豊富な動きを見せていたのですが、中盤で人数不足が発生するという、若干逆の弊害がでてしまったシーンもありました。

(4)磐田の単調な攻撃パターン

磐田としては、サイド攻撃でアダイウトンや山田がペナルティエリア付近までボールを運んだ際に、選択肢がカットインしてシュートというパターンしかなかったのが、決定的チャンスにつながりづらかったところでした。サイドバックがインナーラップしてくるので、大外を使うという形を作れず、アダイウトンの仕掛けに対して鳥栖の守備が中央に密集してくる状況を作り出し、自らシュートコースを狭めていく中で、強引なシュートに持って行かざるをえませんでした。それは、川又や山田、大久保がボールを持っても同様で、ゴール前でボールを受けてからの変化を付ける事が、なかなかできなかったですね。

磐田には外からクロスをあげると川又と言う武器もありますし、スペースにしっかりと飛び込むことができる大久保という武器もあります。川又は中央からディフェンスラインの裏に抜ける動きを何度も見せていました。ただし、磐田は川又を上手く使えずに、ゴール前に進むにつれて、攻撃が中央、中央と寄ってきて、最後は選択肢がシュートしかなくなってくれたことは、鳥栖にとっては助かった所です。アダイウトンがサイドでボールを受けて、カットインしてから、もう一回サイドのスペースを使うなどの崩しが洗練されれば、もっともっと鳥栖の守備陣を脅かすことができたのかなと思います。

81分には、中村、山田、川又とパスを繋いで中央に起点をつくって逆サイドのエレンにフリーで流し込むことができ、チャンスを作りました。前半と異なり、外、中、そしてもう一度外という意識が出来たからこそのチャンスメイクでした。

ここでちょっと感じた事があったのですが、磐田は前半から左サイドで侵入してきても、アダイウトンのカットインからのシュートしかチャンスを作れず、右足でのシュートの精度が上がらずに苦労していました。とはいっても、左サイドの確度のあるところでボールを持てる状況は作り出せていたので、この状況で作れるならば、左サイドに右利きでシュートを打てる選手を置いた方がラストの精度が高まるのではないかと思いました。81分のチャンスではフリーで受けたのが左利きのエレンであったため、シュートではなくてクロスという選択になってしまいましたが、右足でファーサイドから巻けるシュートを打てる選手がこのポジションにいたらどうなっていたのかなという事を考えます。この選手交代と配置の所は、ほんのちょっとしたところですが、もしかしたら、明暗を分けるポイントだったかもしれないなと。

■ 祐治退場後(10人での戦い)

FC東京戦で4-3-2の練習ができていたというのはうれしくともなんともなく、なかなか皮肉ではあります(笑)

鳥栖は、当然の事ながら11人の頃よりも更にブロックの位置を下げて、ミドルサードのやや低い位置で4-3-2で構え、磐田がサイドチェンジで鳥栖の陣地の奥深くまで入り込むと、フォワードが逆サイドのスペースをカバーするべく列を下げて、磐田の押し込みが激しくなるにつれて、4-4-1 ⇒ 4-5-0 ⇒ 520という守備組織を見せていました。

この数的不利の状況下における守備に貢献したのは、ある意味当然とも言えますが豊田でした。前線でプレッシングで追いまわし、ボールの前進を許すと、鳥栖の中央の脇のスペースをカバーするべくポジションを1列さげて、磐田のサイドバックが上がってくるスペースをケアしていました。

攻撃は、時間を作るべく、なるべくボール保持を試みたいのですが、数的不利であるのでプレッシャーに負けてどうしてもボールを手放さないといけない場合はロングボールを蹴らざるを得ません。10人になってのロングボールですが、豊田が最終ライン(もしくは2列目)で守備をするケースが多くなったことで、前線に人数が不在となった場合は、福田がスプリントによって前進して、ロングボールのターゲットという役割をこなしました。11人の時は最終ラインでボール保持をヘルプし、10人になった場合は前線でボールキープと前進に貢献するという、今節は彼がいなければ、このクエンカの劇的ゴールでの勝利はなかったかと思います。

※ ちなみに、開幕戦でのインタビューで、今シーズンのキープレイヤーはという質問に私は「福田」と回答しているので、彼の復帰と活躍はうれしい限りです。

クエンカ投入後は、クエンカを左ウイングの位置に置いて、4-3-1-1のような形を作り、豊田との位置関係を近づけてセカンドボールをより拾いやすいフォーメーションと変更します。大久保からのロングフィードは左サイドに選手を集め、数的不利な状況で選手が分散して更に悪化しないような配置と変えました。この選手配置が功を奏することになり、クエンカのゴールはその左サイドでの原川のクリアを豊田が落としたところから始まります。

■ クエンカゴール徹底分析

今回、冒頭で鳥栖の攻撃パターンと(磐田の守備の問題点)を記載しましたが、このクエンカのゴールでも根本的な要因は同じところにあり、この試合で鳥栖が粘り強く継続した攻撃の形が、ついに実を結ぶことになりました。

■ 終わりに

劇的な勝利でしたが、この試合の観客は14,624人。

最近、試合が不調であったために、昨シーズンからの観客数を考えると、思いのほか空席があったのかなという感じです。

トーレスに替わって豊田が入った際のスタジアムの雰囲気は一種異様なものを感じました。

その雰囲気に圧倒されて、磐田の守備陣も押し込まれていったのかなと、鳥栖が優勢となるスタジアムの雰囲気を作り出せたのかなと思います。もっと観客が増えれば、もっとスタジアムが揺れますし、こういった劇的ゴールによって、更に大人数の観客で揺れるスタジアムは、いつまでも思い出となるものです。

更に多くの観客が入ってくれるように、是非ともこういった良いサッカー、良いゲームによる勝利を継続してほしいものです。

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え、

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

<画像引用元:DAZN>

シーズン7連敗しても、開幕3連敗しても、どれだけつらい時期が続いても、一つのゴールの歓喜、一つの勝利の感動を味わうために我々はサッカーを見続けていることを思い出させてくれました。クエンカのゴールが決まった瞬間、駅前スタジアムがつんざくばかりの歓声で大きく揺れました。苦しい思いで我慢してきたからこそ、その反動で感情が爆発したのでしょう。

サガン鳥栖の2019シーズンがようやく開幕しました。

今シーズンに入って毎節変わるサガン鳥栖のスタメンは、秀人の出場停止もありまして今節も変更。福田は今季初スタメン、原川が久しぶりのスタメン復帰、スタメン落ちしたチョドンゴンに替わって金崎がトップの位置に入ります。システム的にはFC東京戦と同じく4-4-2でのセットアップです。

対する磐田もなかなかスタメンがはまらない模様。前節の大分戦での大南の退場による出場停止もありまして、4名を入れ替えての試合となりました。セットアップは4-2-3-1(4-2-2-1-1)での試合です。

■ サガン鳥栖のボール保持(磐田の守備の問題点)

序盤の激しいプレッシングの中のトランジション合戦が続き、鳥栖はトーレスへの長いボールのこぼれ球から、磐田は川又の落としからいくつかチャンスを作りましたが、決定的なチャンスを作るまでには至らず。互いの守備組織が整い、トランジション合戦も落ち着いて来た頃、ようやくサガン鳥栖がじっくりとボールを保持できる時間がやってきました。藤田、祐治へ川又、大久保をぶつけてくる磐田に対して、福田が最終ラインへポジションチェンジしてパスを引き出します。ボールの配給はそこからスタートしました。

鳥栖が主に用いたボール前進の仕組みは下の3つのパターンでした。

<鳥栖の攻撃>

① サイド大外(サイドバック)、ハーフスペース(サイドハーフ)、中央(ボランチ)のコンビネーション(トライアングルでのパス回し)でスペースを作り、そのスペースに金崎を飛び込ませる。

② サイドチェンジによって遅れる磐田のスライド守備のスペースを使い、サイドハーフ、サイドバックが前進する。

③ トーレスへのロングボールによるボールキープ及びセカンドボールの奪取

攻撃としては、原則的には両サイドの幅を取りながら、サイドチェンジを多用して空いたスペースを狙っていくという、今シーズンのサガン鳥栖の狙いに沿ったものでした。これに対して、磐田は前線から積極的にプレッシング守備を行うのですが、鳥栖の攻撃の自由を奪うことがままならず、いくつかの問題が発生しておりました。

<磐田の守備の問題点>

問題A 前線の守備パターンが確立されていないため、2列目のプレッシングの連動が難しく、スペースを与えてしまう

鳥栖のビルドアップは、最終ラインでのプレッシングを回避するために福田を下げるのですが、磐田は鳥栖の福田を使ったボール保持に対して積極的なプレッシングを選択します。しかしながら、守備のトリガーとなる川又、大久保のプレッシングのターゲットが明確に定まっておらず、ボールを保持される状況に対して、前線2人の動きがボールの行方に任せた動きとなってしまい、彼らが制限するべきエリアがどこなのかというところが曖昧なままのプレッシングが敢行されていました。

磐田の2列目にとっては、自分の目の前の誰が空くかが分からないという難しい状況の中ではありましたが、前からプレッシャーを与えるという哲学は有効であるため、サイドハーフが列をあげたり、ボランチが列を上げたりと工夫を繰り返しながらビルドアップ阻止に向かいますが、なかなか全体が連動せず。

特に、上原は積極的に上下動を繰り返していたのですが、コンビを組む田口は中央のスペースを守るロールを与えられていたのか、全体を圧縮するべきタイミングでも思いきった動きができず、ボランチ周りのスペースに対するケアがチームとして手薄になるケースが散見されていました。

問題B サイドチェンジされるとフィルターがかからずにフリーで前進されてしまう

前線のプレッシングはもうひとつ問題があって、川又、大久保がプレスをかわされたときの次のアクションに対する動きが遅れ、即座にプレッシングの2度追い(もしくはボール方向へのスライド)に繋がっていない状況が発生していました。よって、左サイド(藤田のサイド)でボールを保持しておき、そこに磐田の前線を集中させて、ボールを右サイド(祐治のサイド)に展開する事により、祐治がフリーで前を向いてパスコースを探すケースが増えました。

鳥栖の右サイドのボール保持に対して、アダイウトンもプレッシングを行おうとするのですが、大外に控える原と松岡に流せば、容易に前進できる状況を作り出すことが出来ますし、アダイウトンがそのパスコースを消そうとステイしたならば、祐治は逆サイドの三丸へのサイドチェンジを送り込む事ができました。アダイウトンの動き方を見るに、4-3-3プレッシングのように見えなくもなかったのですが、アダイウトンの背後の守備が整理されていなかったので、アダイウトンの個人の判断なのかなと。

磐田としては、A、Bの問題によって、人数がしっかりと揃わないまま、統率されていないプレッシングを敢行することにより、サイドバックの裏やボランチ回りのスペースを空けてしまうケースが発生してしまいました。鳥栖は特に左サイドでのボール保持が優勢で、原川、義希、三丸のトライアングルのパス回しに、金崎、トーレス、福田が参画してパスコースを作り、磐田がうまくかみあわせきれない状況を利用して、アウトサイドが空くという状況を作り出して、序盤から原川のシュート、三丸のクロスというチャンスを作り出していました。ひとつでもハマれば先制出来ていたのですが、最後はカミンスキーの好セーブなどありまして、磐田としては中盤(サイド)を崩されながらも最終ラインでなんとか耐えながら前半を凌ぎきった形です。

後半になって体力が落ちてくると、連携がとれないながらもなんとか体力勝負で耐えていた磐田のプレッシング強度も徐々に影を潜めてきます。少しずつオープンな展開になってきたところで、新たな問題が発生します。

問題C サイドにボールを追いやるものの、そこから中央に誘導できずに縦のパスを入れられてしまう

サイドにボールが入った時に、サイドハーフ、サイドバックが寄せては行くのですが、その強度が徐々に落ちてきて、縦へのパスコースを消せなくなってきました。磐田はいったんサイドバック(もしくはサイドハーフ)にボールを誘導し、そこで圧迫を受けることによって中央に戻したところを上原や田口がボールを刈るという形を取りたかったでしょうが、サイドの縦を切る守備が甘く、そのまま縦にボールをつながれてしまう状況が増えてきました。

縦に対するボールが入るようになると、前述のA、Bの問題によって空けたサイドバックの裏のスペースに入ってきた金崎にボールが入るようになってきます。当然、ボールを保持する金崎に対するケアが必要となり、磐田のセンターバックが持場を離れてサイドに出ていかなければなりません。これにより、金崎がサイドの深い位置でセンターバックと対峙するという仕組みを作り出すことができました。前節までの「サイドの低い位置でスピード勝負」から「サイドの高い位置でレスポンス勝負」へと、金崎にとってはデュエル勝利の確率があがる土台に持っていく事ができました。

■ 鳥栖の守備

(1)原と松岡のプレッシング

磐田のボール保持も田口(もしくは上原)を利用して循環させる形でした。鳥栖と異なったのは、磐田のボランチは、最終ラインになるべく落ちずに角度を作って鳥栖の1列目の前でボールを受けたいという狙い。1列目の前で受けてサイドバックを経由してアダイウトンという磐田のストロングポイントへのパスコースを作り、サイドから仕掛けていこうという形でした。

鳥栖の守備は、アダイウトンに対して松岡をマッチアップでぶつけます。磐田のサイドバックに鳥栖のフォワードが着いた場合は、松岡がアダイウトンの所で待ち受け、フォワードのプレスが間に合わない場合は、松岡がボランチへのパスコースを消しながらサイドバックを追い立て、縦にボールがでたところで二度追いとなるプレスバックで原と共にアダイウトンを囲み込みます。

彼のストロングポイントはアジリティを生かしたプレッシングの速さ。テクニックを持つプレイヤーがそのテクニックを披露する時間もない程に素早いプレッシングで攻撃を阻害することによって、自由を制限しました。アダイウトンに当たり負けないプレッシングは、17歳のそれとは思えないほどの力強さを感じました。彼の、例え相手がイニエスタであっても物おじせずに激しくぶつかっていくメンタルの強さは、サガン鳥栖の魂のハードワークの後継者として素晴らしい素質を兼ね備えていますよね。

原と松岡がアダイウトンを意識している守備をしていることによって空く、彼らの裏のスペースを狙う選手がいなかったので、鳥栖としては楽だったかなと思います。川又や大久保が執拗にアダイウトンの作る縦のスペースに入ってくるようになると、鳥栖が守備の基準を変えなければならない事態が訪れていたかもしれません。

(2)ネガトラ対応の速さ

福田と義希との役割分担は、攻撃でスペースに飛び出していくのは主に義希で、ビルドアップで最終ラインのケアをするのは主に福田が担っていました。これによって、鳥栖の攻撃時に、福田が最終ライン(もしくはその1列前)で磐田がカウンターの起点を作ろうとするところで、福田がすぐにプレッシングに入る状況を作り出していました。鳥栖がサイドバックを高く上げる攻撃で最終ラインが薄くなるというリスクはあったのですが、そのリスク管理は、センターバック2人の前にカウンターのフィルターとして福田をおくという形でマネジメントされていました。福田のスピードによって素早くプレッシングをかけ、攻撃の芽をつぶすことに成功したシーンは何度となく訪れていたかと思います。

また、松岡のプレッシングの速さも、磐田のカウンター防止にも大きく貢献しておりまして、松岡もボールロストと共に高い位置から磐田にプレッシャーをかけ、カウンター攻撃の芽をつぶすことに成功していました。彼らのアジリティという個人の質があってこその守備組織ではありますが、山田、アダイウトンにボールが入る前に、ボールの出所をつぶす守備によって、守備組織を整える時間を作ることに成功していました。

(3)フォワードのプレスバック

鳥栖のプレッシングは前線から追い回す形ではなく、ミドルサードのやや高い位置でブロックを構えながら、無理せずにプレッシングに入る守備で対応していました。フォワードは、どちらかと言うと、ビルドアップのパスの出先をしっかりと押さえるという形でありまして、トーレス、金崎は磐田のセンターバックから直接川又や大久保にくさびが入らないように注意しながら見張ると言う役割を果たしていました。

センターバックは比較的難しくない状況で、田口、上原にパスをつける事は出来るのですが、鳥栖は、ブロック守備の中で、ボランチからのパスコースを制限し、そこから先の展開に少しでも迷いが生じた場合は、フォワードのプレスバックで狭い網の中でパスを出させ、そして少しでも甘いコースに来たならば出足鋭くボールを回収するという仕組みの守備をしておりました。磐田は、田口と上原がボランチ二人のコンビネーションで崩すという形がなかなか見えず、上原が上下動を繰り返す運動量豊富な動きを見せていたのですが、中盤で人数不足が発生するという、若干逆の弊害がでてしまったシーンもありました。

(4)磐田の単調な攻撃パターン

磐田としては、サイド攻撃でアダイウトンや山田がペナルティエリア付近までボールを運んだ際に、選択肢がカットインしてシュートというパターンしかなかったのが、決定的チャンスにつながりづらかったところでした。サイドバックがインナーラップしてくるので、大外を使うという形を作れず、アダイウトンの仕掛けに対して鳥栖の守備が中央に密集してくる状況を作り出し、自らシュートコースを狭めていく中で、強引なシュートに持って行かざるをえませんでした。それは、川又や山田、大久保がボールを持っても同様で、ゴール前でボールを受けてからの変化を付ける事が、なかなかできなかったですね。

磐田には外からクロスをあげると川又と言う武器もありますし、スペースにしっかりと飛び込むことができる大久保という武器もあります。川又は中央からディフェンスラインの裏に抜ける動きを何度も見せていました。ただし、磐田は川又を上手く使えずに、ゴール前に進むにつれて、攻撃が中央、中央と寄ってきて、最後は選択肢がシュートしかなくなってくれたことは、鳥栖にとっては助かった所です。アダイウトンがサイドでボールを受けて、カットインしてから、もう一回サイドのスペースを使うなどの崩しが洗練されれば、もっともっと鳥栖の守備陣を脅かすことができたのかなと思います。

81分には、中村、山田、川又とパスを繋いで中央に起点をつくって逆サイドのエレンにフリーで流し込むことができ、チャンスを作りました。前半と異なり、外、中、そしてもう一度外という意識が出来たからこそのチャンスメイクでした。

ここでちょっと感じた事があったのですが、磐田は前半から左サイドで侵入してきても、アダイウトンのカットインからのシュートしかチャンスを作れず、右足でのシュートの精度が上がらずに苦労していました。とはいっても、左サイドの確度のあるところでボールを持てる状況は作り出せていたので、この状況で作れるならば、左サイドに右利きでシュートを打てる選手を置いた方がラストの精度が高まるのではないかと思いました。81分のチャンスではフリーで受けたのが左利きのエレンであったため、シュートではなくてクロスという選択になってしまいましたが、右足でファーサイドから巻けるシュートを打てる選手がこのポジションにいたらどうなっていたのかなという事を考えます。この選手交代と配置の所は、ほんのちょっとしたところですが、もしかしたら、明暗を分けるポイントだったかもしれないなと。

■ 祐治退場後(10人での戦い)

FC東京戦で4-3-2の練習ができていたというのはうれしくともなんともなく、なかなか皮肉ではあります(笑)

鳥栖は、当然の事ながら11人の頃よりも更にブロックの位置を下げて、ミドルサードのやや低い位置で4-3-2で構え、磐田がサイドチェンジで鳥栖の陣地の奥深くまで入り込むと、フォワードが逆サイドのスペースをカバーするべく列を下げて、磐田の押し込みが激しくなるにつれて、4-4-1 ⇒ 4-5-0 ⇒ 520という守備組織を見せていました。

この数的不利の状況下における守備に貢献したのは、ある意味当然とも言えますが豊田でした。前線でプレッシングで追いまわし、ボールの前進を許すと、鳥栖の中央の脇のスペースをカバーするべくポジションを1列さげて、磐田のサイドバックが上がってくるスペースをケアしていました。

攻撃は、時間を作るべく、なるべくボール保持を試みたいのですが、数的不利であるのでプレッシャーに負けてどうしてもボールを手放さないといけない場合はロングボールを蹴らざるを得ません。10人になってのロングボールですが、豊田が最終ライン(もしくは2列目)で守備をするケースが多くなったことで、前線に人数が不在となった場合は、福田がスプリントによって前進して、ロングボールのターゲットという役割をこなしました。11人の時は最終ラインでボール保持をヘルプし、10人になった場合は前線でボールキープと前進に貢献するという、今節は彼がいなければ、このクエンカの劇的ゴールでの勝利はなかったかと思います。

※ ちなみに、開幕戦でのインタビューで、今シーズンのキープレイヤーはという質問に私は「福田」と回答しているので、彼の復帰と活躍はうれしい限りです。

クエンカ投入後は、クエンカを左ウイングの位置に置いて、4-3-1-1のような形を作り、豊田との位置関係を近づけてセカンドボールをより拾いやすいフォーメーションと変更します。大久保からのロングフィードは左サイドに選手を集め、数的不利な状況で選手が分散して更に悪化しないような配置と変えました。この選手配置が功を奏することになり、クエンカのゴールはその左サイドでの原川のクリアを豊田が落としたところから始まります。

■ クエンカゴール徹底分析

今回、冒頭で鳥栖の攻撃パターンと(磐田の守備の問題点)を記載しましたが、このクエンカのゴールでも根本的な要因は同じところにあり、この試合で鳥栖が粘り強く継続した攻撃の形が、ついに実を結ぶことになりました。

■ 終わりに

劇的な勝利でしたが、この試合の観客は14,624人。

最近、試合が不調であったために、昨シーズンからの観客数を考えると、思いのほか空席があったのかなという感じです。

トーレスに替わって豊田が入った際のスタジアムの雰囲気は一種異様なものを感じました。

その雰囲気に圧倒されて、磐田の守備陣も押し込まれていったのかなと、鳥栖が優勢となるスタジアムの雰囲気を作り出せたのかなと思います。もっと観客が増えれば、もっとスタジアムが揺れますし、こういった劇的ゴールによって、更に大人数の観客で揺れるスタジアムは、いつまでも思い出となるものです。

更に多くの観客が入ってくれるように、是非ともこういった良いサッカー、良いゲームによる勝利を継続してほしいものです。

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え、

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

16:20

│Match Impression (2019)

2019年03月12日

2019 第3節 : FC東京 VS サガン鳥栖

2019シーズン 第3節、FC東京戦のレビューです。

システムもメンバーも模索中の我らがサガン鳥栖。プロ野球では良く聞く「猫の目打線」をサッカーに取り込もうとしているわけではないでしょうが、今回もスタメンを入れ替えました。サイドバックはブルシッチに替えて三丸、原を1列下げてサイドバックにして前線にチョドンゴンを起用。神戸戦に続いてサガン鳥栖の新たな希望の星である松岡もスタメンで起用し、4-4-2による戦いとなりました。

サガン鳥栖とはうって変わり、長谷川監督継続、主力選手のほぼすべてが残留という事で盤石の態勢で開幕を迎えたFC東京。スタメンもシステムも開幕から一貫して変わらず、こちらも4-4-2での戦いで臨みます。去年までのサガン鳥栖の希望の星の田川もベンチ入りです。

■ 序盤の展開

システム的にはミラーゲームとなった両チームの戦い。ただし、当然の事ながらミラーのままで硬直した展開を望むわけはなく、守備ブロックの穴を作るためにどのような工夫をするかというところがこの試合の焦点でした。

序盤の激しい蹴り合いの中で先制パンチに成功したのはFC東京。ロングボールの蹴り合いで始まった中盤の競り合いを制し、プレッシングに出ていた原の裏に抜ける永井に上手くパスがでて、スピードに乗ったドリブルでシュートまで持って行きました。

この永井の先制パンチによって、サガン鳥栖の最終ラインが裏のスペースに対するケアにウェイトを置くことになります。裏への意識が強くなる最終ラインと、序盤の体力のあるうちに前からプレッシャーをかけたい2列目のせめぎ合いによって生まれるのは2列目と3列目の間のギャップ。永井が賢かったのは裏一辺倒ではなく、そのライン間を狙ってボールを受ける役割を果たしたことでした。

作戦永井と聞くと、どうしても裏に抜ける動きばかりに焦点が行きますが、今回の彼の貢献は、鳥栖のディフェンスラインの前でボールを受ける動き。ハーフスペースでターゲットとなる役割を果たします。FC東京の最終ラインも永井に対する信頼があるのか、迷わずに縦にいる彼にボールを送るシーンが増えてきました。永井がボールを受ける事によって鳥栖の守備陣が密集し、そこから落としを受けた高萩、東がスペースへ展開するという形でFC東京が徐々にボールを握る展開となります。

ところが、FC東京の攻守に活性化をもたらせた永井は不運にも負傷で田川と交替してしまいます。田川は裏抜けやサイドでボールを受ける動きは見せますが、自分が良い形でボールを受けるための動きの側面が強く、ハーフスペースでつぶれるという永井が担っていたタスクはなかなか遂行できませんでした。

田川のプレースタイルである裏に抜けるスピードを回りに生かしてもらえれば良いのですが、相手もケアしてきますので、そのプレイをさせてもらえない時にどう振る舞うか。サガン鳥栖時代には、それでもオレは裏に抜けたいんだというプレイを全うしたものの、味方からの援護も希薄で期待以上の数値は残せなかったのが思い出されます。ひとつ上のレベルに上がるためには、永井のプレイと言うのはよいお手本になるのではないでしょうか。スピードがあるからこそ、裏へ抜ける動きをフェイクにし、ビルドアップ時に縦で顔をのぞかせる事ができればチームへの貢献も増えていくでしょう。さて、前線での収まりという武器がひとつなくなったFC東京は、思いがけず鳥栖と硬直状態を作られてしまいます。

■ サガン鳥栖の攻撃

ビルドアップ時は、両センターバックに対して、田川、ディエゴが襲い掛かるという、システム的には数的同数であったのですが、それを打開したのは秀人。秀人が最終ラインに下がって最終ラインのフォローを行い、ボール保持の立役者となりました。秀人が下がることによって、中盤が3枚になるのですが、FC東京の両センターバックの間で義希が顔をのぞかせて、縦へのボールを引き出します。ドイスボランチの2人の関係性はオートマチックに動けており、あとは精度ですよね。秀人が下がった時のFC東京の出方としては、ボランチやサイドハーフを前に出すことはせずに原則として4-4-2ブロックを保持。ディエゴ、田川頑張ってくれという事で二度追いさせつつ、サイドに追い出す動きを見せます。

さて、そこからどうやって前進するかという形ですが、鳥栖が準備したのは3つの動き。

① サイドバックが大きく開いて4-4ブロックの外側でボールを受ける

② サイドハーフがボランチの位置まで引いてボールを受ける

③ フォワードがハーフスペースに開いてボールを受ける

①、②に関してはFC東京もボールの狩場でもあり、ブロックの中に入ってくると守備側の皆様が密集して狩りにやってくるのでなかなか自由が利かず。あとはワンツーで抜けるかドリブルで交わすかというところだったのですが、金崎の単騎突破も原のダイレクトパスもFC東京の網にかかり、なかなか思うような前進は図れませんでした。

鳥栖としては、今回良かったのは、③のフォワードに対してのボールという選択肢があったことで、ツートップの一角を担うチョドンゴンが右に左にハーフスペースに顔をだして、FC東京の最終ラインを揺さぶる動きを見せていました。チョドンゴンがボールを落としてサイドハーフやボランチが、新たな展開(逆サイドへの大きな展開)という形もあり、FC東京の堅いブロックの中でボールを保持しつつ、何とかボールを巡回させようという動きは見せていました。

ハーフスペースでボールを受けるチョドンゴンに対してFC東京の選手が寄せくるのですが、次はそのスペースを狙う連動の精度向上ですよね。チョドンゴンが受けた周辺のエリアをどう生かすか。そのあたりは、FC東京の方が永井やディエゴが受けた時に高萩、東、久保のフォローによって次の展開がスムーズに行っていました。見習うべきところはありそうです。

鳥栖としては、前を向けなかったらボールを下げざるを得なくなるわけで、そうなるとFC東京も一旦ボールを下げると牙をむいて一気呵成に襲い掛かる様相。プレッシャーを受けた最終ラインが大久保に戻してもそこからビルドアップのやり直しという形はとれずに結局は蹴っ飛ばす形になりました。蹴っ飛ばした先がトーレスと言うのは鳥栖の強みでもあるのですが。

さて、鳥栖としては、相手が狩場に密集してくるならば、それを利用すればいいじゃないという事で、一旦サイドにボールを預けて、FC東京の守備側を密集させてから逆サイドへ長いボールを使いだす動きも見せます。秀人が後ろに構えているので、カウンターを受けても3人いれば守りきるだろうという算段の中、左サイドの三丸を少しずつ高い位置に上げていきました。鳥栖のサイドチェンジが有効だったのは、三丸が孤立せずに、松岡、義希が運動量豊富であるためにしっかりとフォローに入れたこと。サイドチェンジを行った後は、密集していたエリアと異なり、FC東京がスライドしてくるまでは数的不利を生み出さなかったため、悪くともコーナーキックやスローインを得るまでの前進は果たせました。

■ FC東京の攻撃

ツーセンターバックに対してツートップがプレッシングに来るという構図はこちらも変わらずということで、ボール保持のために工夫が必要なのはFC東京も同じ。FC東京は、橋本を下げて3人でビルドアップと言う形をベースとしつつも、高萩のエリアでの数的不利を良しとしない場合は橋本を下げず、サイドバックのどちらかだけを高い位置に置き、逆サイドのサイドバックはボールの逃がし所として残しておくという選択肢も準備しました。

FC東京としては、高い位置にあげたサイドバックに対して、鳥栖のサイドバックが出てきたときには、高萩、久保、東がそのエリアを狙って飛びこもうとしていました。ただし、鳥栖もボールの出所に対するプレッシングが早く、ボールがサイドに出てくる前につぶせる傾向にありまして、FC東京としては思うようにはサイドの裏のスペースを使えずというところ。鳥栖のボールの出所に対する守備は、名古屋戦、神戸戦よりもだいぶん改善されたなという感じです。

鳥栖はトーレスを中心にチョドンゴンが衛星的な役割を果たしましたが、FC東京はツートップが双方ともにハーフスペースを拠点としつつ、積極的に中盤まで引いたりサイドに逃げたりしてボールを引きだし、鳥栖のフォワードとのゲームメイクに関与する違いを見せていました。ただし、当然の事ながら、ゲームメイクに関与しすぎると、崩してもフィニッシュの場面で肝心のゴール前にいないという状況が発生するわけで、そこは痛しかゆしという所。

中盤は久保、高萩、東が受け持ったレーンでボールをさばく役割。サイドバックと縦の関係を築く鳥栖に対して、FC東京は横の関係を大事にしているように見えました。サイドチェンジを行える土台(選手間の距離感)があるという点では鳥栖の攻撃との違いを見せ、不用意なボールロストは少なかったです。

鳥栖のプレッシングはサイドバックに対してはサイドハーフが積極的に前に行く形を見せていましたが、やはりこちらも引いてくる橋本に対してはボランチが出ていくような形はとらず。前線で積極的に追いまわすというよりは、最終ラインでボールを持たれるのは仕方なしとして、サイドバックにボールが流れた時や、中盤に入ってくるボールに対してどれだけスライドして密集できるかという守備陣形でした。

今節はサイドハーフで起用された松岡、金崎におけるターゲットが明確であったため、数的不利な中でどのようにふるまうかという難しい事をせずとも、目の前にきた選手たちにプレッシングをかけて追い出すことに専念できておりました。ひとたびプレッシングがハマるとなると、トーレス、チョドンゴン、金崎、松岡という4人のプレッシング強度があがり、FC東京の最終ラインが窒息しそうになって蹴っ飛ばした先は田川、ディエゴと言う状況。ロングボールを納めるプレイがあまり得意でないのは鳥栖のプレイヤーは承知済みということで、長いボールを蹴らせた後のマッチアップは、藤田、祐治に軍配が上がり、蹴っ飛ばされた後のセカンドボールの回収に関しては鳥栖の方が上回っていました。

■ 攻撃の時間を作るということ

後半開始直後に、FC東京の攻撃とサガン鳥栖の攻撃の違いが出たのは、時間の作り方。味方が上がりきるまで我慢してボールをキープするディエゴ、サイドからカットインしてドリブルしながら時間を作ることができた久保、この二人の動きによってFC東京の攻撃が活性化します。ディエゴの起点を作る動きによって味方を押し上げる仕組みが整うと、各レーンに選手が散らばっているということで、鳥栖のディフェンスラインを押し下げた後で、横展開のパスを見せつつ、クロスを受けるためにゴール前に選手たちが上がっていきます。

FC東京のボールキープの時間帯が続くと、疲れの見え始めた鳥栖のアジリティが衰えたこともあって、ファールによって防御するケースが徐々に増えてきました(これが秀人の退場にも繋がるわけですが)自陣の位置でファールをしてしまうと、一旦全体が引かなければなりません。トーレスまで戻してしまうとボールを奪ってからの預けどころがなくなり、クリアしても再びFC東京ボールになり、そこから繋がれてまたファールをしてしまうという鳥栖にとっては良くないサイクルになっていました。

攻撃の時間作りに関しては、鳥栖はサイドでボールを受けたら、前にでるか、後ろに戻すかという選択肢しかなく、そこでボールをキープしつつ横展開で次のスペースを狙うということが出来ていませんでした。FC東京との大きな違いはその部分でしょうか。攻撃が、縦に、縦にと進んでしまうので、味方の押し上げが間に合わないまま単騎突破でつぶされることが多く、二次攻撃になかなか繋がりません。早い攻撃を志向しているわけではなく、カウンターに備えて前線に人数が揃っているわけではないので、単発勝負のイチかバチかで終わってしまう状況が多く見られました。金崎のドリブルで「そこが抜ければ」というチャンスは多くあるのですが、ほぼすべての機会で「そこが抜けない」で終わっています。

鳥栖の場合は、トーレスに預けるとボールキープして時間を作ってくれますが、トーレスが時間を作る役割を果たすと、ではフィニッシャーは誰が果たすのかという問題があり、1節、2節はそのあたりのジレンマはありましたが、今節はツートップであったのでチョドンゴンがその役割を担いました。ただ、ゴールを奪うまでには至らず。

後半にやや劣勢に立たされましたが、攻撃の時間の作り方を試行錯誤するよりは、選手の質で解消しましょうということで、満を持してクエンカが入ります。この「時間を作る」選手がトーレス、クエンカの二人になったことにより、鳥栖の攻撃が活性化しました。「時間を作る」というのは、単純に味方を押し上げるだけでなく、その時間を作る間に相手選手が密集してきます。密集してもそれをかわすパスを出せるといことは、パスが出された先にはスペースがあるという事です。

クエンカ投入後は、カウンターの単騎突破が失敗に終わって、また守備に戻らなければならないというストレスから解放され、ボールを保持しつつ自分たちの形で攻撃を仕掛けるという形に少しずつ変化していきました。時間を作れると、サイドバックが上がってくる余裕もでてくるということで、早速原のオーバーラップからのクロスも見られました。トーレス、クエンカがボールキープして攻撃の時間を作ったことにより、サイドにおけるグループでの攻撃の質を高める事に成功した場面でした。原がオーバーラップしてクロスをあげ、そのこぼれ球を三丸が拾って再びクロスを上げるという形は、クエンカ投入によって見られた全体の押し上げの成果ですよね。

金崎をサイドハーフで起用することに異を唱えるわけではありませんが、彼は中央の位置でセンターバックと勝負させたいですよね。純粋にスピードでぶっちぎるプレイヤーではなく、馬力で縦に入るのが上手いので、スピード勝負になると対戦相手がサイドバックというのはやや分が悪く、分が悪い勝負を繰り返させているような形に見えます。カレーラスさんのサイドハーフでの起用は今後も続くのかは分かりませんが、彼の持ち味はもっとゴールに、もっと中央に近い所で輝けるような気がします。

■ 秀人退場後

秀人退場後は、松岡をボランチの位置に、チョドンゴンをサイドハーフの位置に下げて4-4-1のブロックを組みますが、やはり守備面の連係がうまく行かず、福田を投入して4-3-2ブロックを組む形に変更します。セントラルハーフ3人に走力のある選手を入れてスライド守備を確実に行う事によって、秀人の退場によって生まれるスペースのカバーを狙いました。

4-3-2にして前線にトーレス、クエンカの2人を残すことにより、FC東京のセンターバックの攻撃参加を抑制できた点がこの配置の成果だったでしょうか。また、中央のパスコースを消すことによって、FC東京のボールの循環をサイドに誘導し、クロスがあがっても中央で跳ね返すという守備の仕組みづくりを行う事ができました。

ただ、いかんせん、人数不足であることには変わらず、セカンドボールの奪取は徐々にFC東京の方に分があるようになっていきます。

時間かたつに連れて鳥栖の出足が止まってパスの出所を抑えきれなくなり、オウンゴールのきっかけとなるコーナーキックも、ハーフスペースで待ち構えるディエゴがセンターバックを背負ってボールをキープし、高い位置を保つ室屋の上りを狙ってパスを送り込んだプレイで取得したものでした。セットプレイになると、鳥栖の選手も全員が戻らざるをえず、何度となくクロスを跳ね返しましたが、セカンドボールをことごとく拾われ、サンドバックのようにクロスの雨を受けた後、オウンゴールではありましたが、ついにゴールに流し込まれてしまいました。

■ カレーラス監督のサッカーとは(過去との違い)

名古屋戦、神戸戦と異なり、仙台戦、FC東京戦はこのように攻撃したいという形が徐々に現れてきました。今節のように、トーレスの相棒役がゴールから遠い位置でゲームメイクをこなし、ゴールに近い位置に侵入出来たらトーレスを生かすという役割分担が出来たのは今後の光明ではないでしょうか。

先ほどの「攻撃の時間を作る」という観点で言うと、トーレスの相棒に小野が入ると面白いなとは思いますけどね。ボールを受けて前を向く技術もあり、サイドに流れて基点づくりもでき、意外とヘディングも強いので、前述の「時間作り」というタスクは遂行してくれるはずです。もしくはクエンカをトップで起用するかどうか。イバルボも攻撃の時間を作ることはできますが、彼の場合は亜空間なので周りがついて来れるかどうか(笑)

以前のサガン鳥栖は、豊田の個を最大限生かすために、ロングボールを活用してセカンドボールを収集する仕組みを作っていました。また、多少守備にリスクを負ってでも最終ラインの人数を相手の人数に合わせることなく、少ない人数で守り切り、カウンターの起点となるべくキムミヌや水沼を可能な限り高い位置に置いて、ボールを奪うとともに飛び出していくという仕組みも作っていました。

「セカンドボールを前提としたロングボール」と「リスクを背負ったカウンター作り」がセットの攻撃で、そして、先に1点取ってしまったら早い時間に小林を入れて5バックで守りきるという、メリハリのある攻守でしたね。

現在のサガン鳥栖は、ロングボールありきではなく、あくまでも味方を押し上げる時間を作るためにトーレスを使います。ビルドアップで詰められたり、スペースがなくて長いボールを活用するべく蹴っ飛ばすシーンはありますが、あくまでもそれは展開の中での攻撃のチョイスの話。ロングボール大作戦ならば、秀人が最終ラインで数的優位を作って義希がビルドアップの逃げ道を作るという形作りに拘らずに、彼らもセカンドボール奪取隊として中盤前目に配置した方が効率良いですし、幅を取るサイドバックのポジショニングも、ロングボールの落下点からわざわざ遠い位置に置かずに、もう少しトーレスに近寄るポジションを取るでしょう。

また、ここ数試合、カレーラス監督が現実的だなと思うのは、相手の個の質などを考えて最終ラインで数的不利のないように人数をセットしていることです。守備面でリスクをかけず、ボールを奪ってからの展開を見据えるよりは、まずはしっかりとボールを奪う事を主眼にしています。ボールを奪ってからのカウンター攻撃が金崎一辺倒になりつつあり、なかなか効率よいカウンター攻撃にならない点の良し悪しはさておき、カウンターのために最終ラインの守備にリスクを負うような事はしていません。このあたりも以前の豊田フォーメーションと異なるところですよね。

現在のカレーラス監督のサッカーは、ブロックを組んでしっかりと守ってボールを奪い、奪ったボールは保持しながらボールを循環させて相手のスペースを狙うという至ってシンプルなものであり、その根本はマッシモ監督のサッカーと相違ありません。マッシモと異なるのは、そのサッカーの中心にトーレスがいるという事。トーレスのフィニッシュの能力やボールキープの能力を最大限活用しようとするスタイルには異論はありませんし、むしろこの形を完成してほしいと思っています。

■ 終わりに

互いに、4-4-2ミラーゲームと言いつつも、ビルドアップに関してはそれぞれの特徴を出しつつなんとか打開を図ろうとする面白い展開ではありました。ただ、なんとか模索はするものの決定的に優位性を作るまでには至らずという事で、結局は、硬直した状態で活路を見出すのは、困った時の「セットプレイ」そして思いがけない「相手のミス」。

サガン鳥栖は原のロングスローから金崎、チョドンゴンのシュートを生み出し、FC東京は秀人のビルドアップミスからディエゴがチャンスを迎えるというシーンもありました。そして最大のミスは秀人の退場。得てして退場者を出した側が得点することもあったりするのですが、試合巧者のFC東京はさすがに許してはくれませんでしたね。

名古屋、神戸と、相手にスーパーな選手がいた場合には、それを意識するような守備戦術となってしまって思うような形はつくれませんでしたが、相手の個の質に囚われないシンプルな4-4-2スタイルで臨むとある程度の形を作る事はできました。クエンカ、福田、三丸の復帰はかなりの活性化を生みだしましたし、次節の磐田戦はいよいよ本領発揮という戦いを見せて欲しい所ではあります。

システムもメンバーも模索中の我らがサガン鳥栖。プロ野球では良く聞く「猫の目打線」をサッカーに取り込もうとしているわけではないでしょうが、今回もスタメンを入れ替えました。サイドバックはブルシッチに替えて三丸、原を1列下げてサイドバックにして前線にチョドンゴンを起用。神戸戦に続いてサガン鳥栖の新たな希望の星である松岡もスタメンで起用し、4-4-2による戦いとなりました。

サガン鳥栖とはうって変わり、長谷川監督継続、主力選手のほぼすべてが残留という事で盤石の態勢で開幕を迎えたFC東京。スタメンもシステムも開幕から一貫して変わらず、こちらも4-4-2での戦いで臨みます。去年までのサガン鳥栖の希望の星の田川もベンチ入りです。

■ 序盤の展開

システム的にはミラーゲームとなった両チームの戦い。ただし、当然の事ながらミラーのままで硬直した展開を望むわけはなく、守備ブロックの穴を作るためにどのような工夫をするかというところがこの試合の焦点でした。

序盤の激しい蹴り合いの中で先制パンチに成功したのはFC東京。ロングボールの蹴り合いで始まった中盤の競り合いを制し、プレッシングに出ていた原の裏に抜ける永井に上手くパスがでて、スピードに乗ったドリブルでシュートまで持って行きました。

この永井の先制パンチによって、サガン鳥栖の最終ラインが裏のスペースに対するケアにウェイトを置くことになります。裏への意識が強くなる最終ラインと、序盤の体力のあるうちに前からプレッシャーをかけたい2列目のせめぎ合いによって生まれるのは2列目と3列目の間のギャップ。永井が賢かったのは裏一辺倒ではなく、そのライン間を狙ってボールを受ける役割を果たしたことでした。

作戦永井と聞くと、どうしても裏に抜ける動きばかりに焦点が行きますが、今回の彼の貢献は、鳥栖のディフェンスラインの前でボールを受ける動き。ハーフスペースでターゲットとなる役割を果たします。FC東京の最終ラインも永井に対する信頼があるのか、迷わずに縦にいる彼にボールを送るシーンが増えてきました。永井がボールを受ける事によって鳥栖の守備陣が密集し、そこから落としを受けた高萩、東がスペースへ展開するという形でFC東京が徐々にボールを握る展開となります。

ところが、FC東京の攻守に活性化をもたらせた永井は不運にも負傷で田川と交替してしまいます。田川は裏抜けやサイドでボールを受ける動きは見せますが、自分が良い形でボールを受けるための動きの側面が強く、ハーフスペースでつぶれるという永井が担っていたタスクはなかなか遂行できませんでした。

田川のプレースタイルである裏に抜けるスピードを回りに生かしてもらえれば良いのですが、相手もケアしてきますので、そのプレイをさせてもらえない時にどう振る舞うか。サガン鳥栖時代には、それでもオレは裏に抜けたいんだというプレイを全うしたものの、味方からの援護も希薄で期待以上の数値は残せなかったのが思い出されます。ひとつ上のレベルに上がるためには、永井のプレイと言うのはよいお手本になるのではないでしょうか。スピードがあるからこそ、裏へ抜ける動きをフェイクにし、ビルドアップ時に縦で顔をのぞかせる事ができればチームへの貢献も増えていくでしょう。さて、前線での収まりという武器がひとつなくなったFC東京は、思いがけず鳥栖と硬直状態を作られてしまいます。

■ サガン鳥栖の攻撃

ビルドアップ時は、両センターバックに対して、田川、ディエゴが襲い掛かるという、システム的には数的同数であったのですが、それを打開したのは秀人。秀人が最終ラインに下がって最終ラインのフォローを行い、ボール保持の立役者となりました。秀人が下がることによって、中盤が3枚になるのですが、FC東京の両センターバックの間で義希が顔をのぞかせて、縦へのボールを引き出します。ドイスボランチの2人の関係性はオートマチックに動けており、あとは精度ですよね。秀人が下がった時のFC東京の出方としては、ボランチやサイドハーフを前に出すことはせずに原則として4-4-2ブロックを保持。ディエゴ、田川頑張ってくれという事で二度追いさせつつ、サイドに追い出す動きを見せます。

さて、そこからどうやって前進するかという形ですが、鳥栖が準備したのは3つの動き。

① サイドバックが大きく開いて4-4ブロックの外側でボールを受ける

② サイドハーフがボランチの位置まで引いてボールを受ける

③ フォワードがハーフスペースに開いてボールを受ける

①、②に関してはFC東京もボールの狩場でもあり、ブロックの中に入ってくると守備側の皆様が密集して狩りにやってくるのでなかなか自由が利かず。あとはワンツーで抜けるかドリブルで交わすかというところだったのですが、金崎の単騎突破も原のダイレクトパスもFC東京の網にかかり、なかなか思うような前進は図れませんでした。

鳥栖としては、今回良かったのは、③のフォワードに対してのボールという選択肢があったことで、ツートップの一角を担うチョドンゴンが右に左にハーフスペースに顔をだして、FC東京の最終ラインを揺さぶる動きを見せていました。チョドンゴンがボールを落としてサイドハーフやボランチが、新たな展開(逆サイドへの大きな展開)という形もあり、FC東京の堅いブロックの中でボールを保持しつつ、何とかボールを巡回させようという動きは見せていました。

ハーフスペースでボールを受けるチョドンゴンに対してFC東京の選手が寄せくるのですが、次はそのスペースを狙う連動の精度向上ですよね。チョドンゴンが受けた周辺のエリアをどう生かすか。そのあたりは、FC東京の方が永井やディエゴが受けた時に高萩、東、久保のフォローによって次の展開がスムーズに行っていました。見習うべきところはありそうです。

鳥栖としては、前を向けなかったらボールを下げざるを得なくなるわけで、そうなるとFC東京も一旦ボールを下げると牙をむいて一気呵成に襲い掛かる様相。プレッシャーを受けた最終ラインが大久保に戻してもそこからビルドアップのやり直しという形はとれずに結局は蹴っ飛ばす形になりました。蹴っ飛ばした先がトーレスと言うのは鳥栖の強みでもあるのですが。

さて、鳥栖としては、相手が狩場に密集してくるならば、それを利用すればいいじゃないという事で、一旦サイドにボールを預けて、FC東京の守備側を密集させてから逆サイドへ長いボールを使いだす動きも見せます。秀人が後ろに構えているので、カウンターを受けても3人いれば守りきるだろうという算段の中、左サイドの三丸を少しずつ高い位置に上げていきました。鳥栖のサイドチェンジが有効だったのは、三丸が孤立せずに、松岡、義希が運動量豊富であるためにしっかりとフォローに入れたこと。サイドチェンジを行った後は、密集していたエリアと異なり、FC東京がスライドしてくるまでは数的不利を生み出さなかったため、悪くともコーナーキックやスローインを得るまでの前進は果たせました。

■ FC東京の攻撃

ツーセンターバックに対してツートップがプレッシングに来るという構図はこちらも変わらずということで、ボール保持のために工夫が必要なのはFC東京も同じ。FC東京は、橋本を下げて3人でビルドアップと言う形をベースとしつつも、高萩のエリアでの数的不利を良しとしない場合は橋本を下げず、サイドバックのどちらかだけを高い位置に置き、逆サイドのサイドバックはボールの逃がし所として残しておくという選択肢も準備しました。

FC東京としては、高い位置にあげたサイドバックに対して、鳥栖のサイドバックが出てきたときには、高萩、久保、東がそのエリアを狙って飛びこもうとしていました。ただし、鳥栖もボールの出所に対するプレッシングが早く、ボールがサイドに出てくる前につぶせる傾向にありまして、FC東京としては思うようにはサイドの裏のスペースを使えずというところ。鳥栖のボールの出所に対する守備は、名古屋戦、神戸戦よりもだいぶん改善されたなという感じです。

鳥栖はトーレスを中心にチョドンゴンが衛星的な役割を果たしましたが、FC東京はツートップが双方ともにハーフスペースを拠点としつつ、積極的に中盤まで引いたりサイドに逃げたりしてボールを引きだし、鳥栖のフォワードとのゲームメイクに関与する違いを見せていました。ただし、当然の事ながら、ゲームメイクに関与しすぎると、崩してもフィニッシュの場面で肝心のゴール前にいないという状況が発生するわけで、そこは痛しかゆしという所。

中盤は久保、高萩、東が受け持ったレーンでボールをさばく役割。サイドバックと縦の関係を築く鳥栖に対して、FC東京は横の関係を大事にしているように見えました。サイドチェンジを行える土台(選手間の距離感)があるという点では鳥栖の攻撃との違いを見せ、不用意なボールロストは少なかったです。

鳥栖のプレッシングはサイドバックに対してはサイドハーフが積極的に前に行く形を見せていましたが、やはりこちらも引いてくる橋本に対してはボランチが出ていくような形はとらず。前線で積極的に追いまわすというよりは、最終ラインでボールを持たれるのは仕方なしとして、サイドバックにボールが流れた時や、中盤に入ってくるボールに対してどれだけスライドして密集できるかという守備陣形でした。

今節はサイドハーフで起用された松岡、金崎におけるターゲットが明確であったため、数的不利な中でどのようにふるまうかという難しい事をせずとも、目の前にきた選手たちにプレッシングをかけて追い出すことに専念できておりました。ひとたびプレッシングがハマるとなると、トーレス、チョドンゴン、金崎、松岡という4人のプレッシング強度があがり、FC東京の最終ラインが窒息しそうになって蹴っ飛ばした先は田川、ディエゴと言う状況。ロングボールを納めるプレイがあまり得意でないのは鳥栖のプレイヤーは承知済みということで、長いボールを蹴らせた後のマッチアップは、藤田、祐治に軍配が上がり、蹴っ飛ばされた後のセカンドボールの回収に関しては鳥栖の方が上回っていました。

■ 攻撃の時間を作るということ

後半開始直後に、FC東京の攻撃とサガン鳥栖の攻撃の違いが出たのは、時間の作り方。味方が上がりきるまで我慢してボールをキープするディエゴ、サイドからカットインしてドリブルしながら時間を作ることができた久保、この二人の動きによってFC東京の攻撃が活性化します。ディエゴの起点を作る動きによって味方を押し上げる仕組みが整うと、各レーンに選手が散らばっているということで、鳥栖のディフェンスラインを押し下げた後で、横展開のパスを見せつつ、クロスを受けるためにゴール前に選手たちが上がっていきます。

FC東京のボールキープの時間帯が続くと、疲れの見え始めた鳥栖のアジリティが衰えたこともあって、ファールによって防御するケースが徐々に増えてきました(これが秀人の退場にも繋がるわけですが)自陣の位置でファールをしてしまうと、一旦全体が引かなければなりません。トーレスまで戻してしまうとボールを奪ってからの預けどころがなくなり、クリアしても再びFC東京ボールになり、そこから繋がれてまたファールをしてしまうという鳥栖にとっては良くないサイクルになっていました。

攻撃の時間作りに関しては、鳥栖はサイドでボールを受けたら、前にでるか、後ろに戻すかという選択肢しかなく、そこでボールをキープしつつ横展開で次のスペースを狙うということが出来ていませんでした。FC東京との大きな違いはその部分でしょうか。攻撃が、縦に、縦にと進んでしまうので、味方の押し上げが間に合わないまま単騎突破でつぶされることが多く、二次攻撃になかなか繋がりません。早い攻撃を志向しているわけではなく、カウンターに備えて前線に人数が揃っているわけではないので、単発勝負のイチかバチかで終わってしまう状況が多く見られました。金崎のドリブルで「そこが抜ければ」というチャンスは多くあるのですが、ほぼすべての機会で「そこが抜けない」で終わっています。

鳥栖の場合は、トーレスに預けるとボールキープして時間を作ってくれますが、トーレスが時間を作る役割を果たすと、ではフィニッシャーは誰が果たすのかという問題があり、1節、2節はそのあたりのジレンマはありましたが、今節はツートップであったのでチョドンゴンがその役割を担いました。ただ、ゴールを奪うまでには至らず。

後半にやや劣勢に立たされましたが、攻撃の時間の作り方を試行錯誤するよりは、選手の質で解消しましょうということで、満を持してクエンカが入ります。この「時間を作る」選手がトーレス、クエンカの二人になったことにより、鳥栖の攻撃が活性化しました。「時間を作る」というのは、単純に味方を押し上げるだけでなく、その時間を作る間に相手選手が密集してきます。密集してもそれをかわすパスを出せるといことは、パスが出された先にはスペースがあるという事です。

クエンカ投入後は、カウンターの単騎突破が失敗に終わって、また守備に戻らなければならないというストレスから解放され、ボールを保持しつつ自分たちの形で攻撃を仕掛けるという形に少しずつ変化していきました。時間を作れると、サイドバックが上がってくる余裕もでてくるということで、早速原のオーバーラップからのクロスも見られました。トーレス、クエンカがボールキープして攻撃の時間を作ったことにより、サイドにおけるグループでの攻撃の質を高める事に成功した場面でした。原がオーバーラップしてクロスをあげ、そのこぼれ球を三丸が拾って再びクロスを上げるという形は、クエンカ投入によって見られた全体の押し上げの成果ですよね。

金崎をサイドハーフで起用することに異を唱えるわけではありませんが、彼は中央の位置でセンターバックと勝負させたいですよね。純粋にスピードでぶっちぎるプレイヤーではなく、馬力で縦に入るのが上手いので、スピード勝負になると対戦相手がサイドバックというのはやや分が悪く、分が悪い勝負を繰り返させているような形に見えます。カレーラスさんのサイドハーフでの起用は今後も続くのかは分かりませんが、彼の持ち味はもっとゴールに、もっと中央に近い所で輝けるような気がします。

■ 秀人退場後

秀人退場後は、松岡をボランチの位置に、チョドンゴンをサイドハーフの位置に下げて4-4-1のブロックを組みますが、やはり守備面の連係がうまく行かず、福田を投入して4-3-2ブロックを組む形に変更します。セントラルハーフ3人に走力のある選手を入れてスライド守備を確実に行う事によって、秀人の退場によって生まれるスペースのカバーを狙いました。

4-3-2にして前線にトーレス、クエンカの2人を残すことにより、FC東京のセンターバックの攻撃参加を抑制できた点がこの配置の成果だったでしょうか。また、中央のパスコースを消すことによって、FC東京のボールの循環をサイドに誘導し、クロスがあがっても中央で跳ね返すという守備の仕組みづくりを行う事ができました。

ただ、いかんせん、人数不足であることには変わらず、セカンドボールの奪取は徐々にFC東京の方に分があるようになっていきます。

時間かたつに連れて鳥栖の出足が止まってパスの出所を抑えきれなくなり、オウンゴールのきっかけとなるコーナーキックも、ハーフスペースで待ち構えるディエゴがセンターバックを背負ってボールをキープし、高い位置を保つ室屋の上りを狙ってパスを送り込んだプレイで取得したものでした。セットプレイになると、鳥栖の選手も全員が戻らざるをえず、何度となくクロスを跳ね返しましたが、セカンドボールをことごとく拾われ、サンドバックのようにクロスの雨を受けた後、オウンゴールではありましたが、ついにゴールに流し込まれてしまいました。

■ カレーラス監督のサッカーとは(過去との違い)

名古屋戦、神戸戦と異なり、仙台戦、FC東京戦はこのように攻撃したいという形が徐々に現れてきました。今節のように、トーレスの相棒役がゴールから遠い位置でゲームメイクをこなし、ゴールに近い位置に侵入出来たらトーレスを生かすという役割分担が出来たのは今後の光明ではないでしょうか。

先ほどの「攻撃の時間を作る」という観点で言うと、トーレスの相棒に小野が入ると面白いなとは思いますけどね。ボールを受けて前を向く技術もあり、サイドに流れて基点づくりもでき、意外とヘディングも強いので、前述の「時間作り」というタスクは遂行してくれるはずです。もしくはクエンカをトップで起用するかどうか。イバルボも攻撃の時間を作ることはできますが、彼の場合は亜空間なので周りがついて来れるかどうか(笑)

以前のサガン鳥栖は、豊田の個を最大限生かすために、ロングボールを活用してセカンドボールを収集する仕組みを作っていました。また、多少守備にリスクを負ってでも最終ラインの人数を相手の人数に合わせることなく、少ない人数で守り切り、カウンターの起点となるべくキムミヌや水沼を可能な限り高い位置に置いて、ボールを奪うとともに飛び出していくという仕組みも作っていました。

「セカンドボールを前提としたロングボール」と「リスクを背負ったカウンター作り」がセットの攻撃で、そして、先に1点取ってしまったら早い時間に小林を入れて5バックで守りきるという、メリハリのある攻守でしたね。

現在のサガン鳥栖は、ロングボールありきではなく、あくまでも味方を押し上げる時間を作るためにトーレスを使います。ビルドアップで詰められたり、スペースがなくて長いボールを活用するべく蹴っ飛ばすシーンはありますが、あくまでもそれは展開の中での攻撃のチョイスの話。ロングボール大作戦ならば、秀人が最終ラインで数的優位を作って義希がビルドアップの逃げ道を作るという形作りに拘らずに、彼らもセカンドボール奪取隊として中盤前目に配置した方が効率良いですし、幅を取るサイドバックのポジショニングも、ロングボールの落下点からわざわざ遠い位置に置かずに、もう少しトーレスに近寄るポジションを取るでしょう。

また、ここ数試合、カレーラス監督が現実的だなと思うのは、相手の個の質などを考えて最終ラインで数的不利のないように人数をセットしていることです。守備面でリスクをかけず、ボールを奪ってからの展開を見据えるよりは、まずはしっかりとボールを奪う事を主眼にしています。ボールを奪ってからのカウンター攻撃が金崎一辺倒になりつつあり、なかなか効率よいカウンター攻撃にならない点の良し悪しはさておき、カウンターのために最終ラインの守備にリスクを負うような事はしていません。このあたりも以前の豊田フォーメーションと異なるところですよね。

現在のカレーラス監督のサッカーは、ブロックを組んでしっかりと守ってボールを奪い、奪ったボールは保持しながらボールを循環させて相手のスペースを狙うという至ってシンプルなものであり、その根本はマッシモ監督のサッカーと相違ありません。マッシモと異なるのは、そのサッカーの中心にトーレスがいるという事。トーレスのフィニッシュの能力やボールキープの能力を最大限活用しようとするスタイルには異論はありませんし、むしろこの形を完成してほしいと思っています。

■ 終わりに

互いに、4-4-2ミラーゲームと言いつつも、ビルドアップに関してはそれぞれの特徴を出しつつなんとか打開を図ろうとする面白い展開ではありました。ただ、なんとか模索はするものの決定的に優位性を作るまでには至らずという事で、結局は、硬直した状態で活路を見出すのは、困った時の「セットプレイ」そして思いがけない「相手のミス」。

サガン鳥栖は原のロングスローから金崎、チョドンゴンのシュートを生み出し、FC東京は秀人のビルドアップミスからディエゴがチャンスを迎えるというシーンもありました。そして最大のミスは秀人の退場。得てして退場者を出した側が得点することもあったりするのですが、試合巧者のFC東京はさすがに許してはくれませんでしたね。

名古屋、神戸と、相手にスーパーな選手がいた場合には、それを意識するような守備戦術となってしまって思うような形はつくれませんでしたが、相手の個の質に囚われないシンプルな4-4-2スタイルで臨むとある程度の形を作る事はできました。クエンカ、福田、三丸の復帰はかなりの活性化を生みだしましたし、次節の磐田戦はいよいよ本領発揮という戦いを見せて欲しい所ではあります。

Posted by オオタニ at

17:03

│Match Impression (2019)

2019年03月08日

2019 ルヴァン第1節 : サガン鳥栖 VS ベガルタ仙台

2019シーズン YBCルヴァンカップ1節、ベガルタ仙台戦のレビューです。

スカパー入っていないので、試合映像を見れず、ハイライトを見て思い出しながらの簡易レビューです。

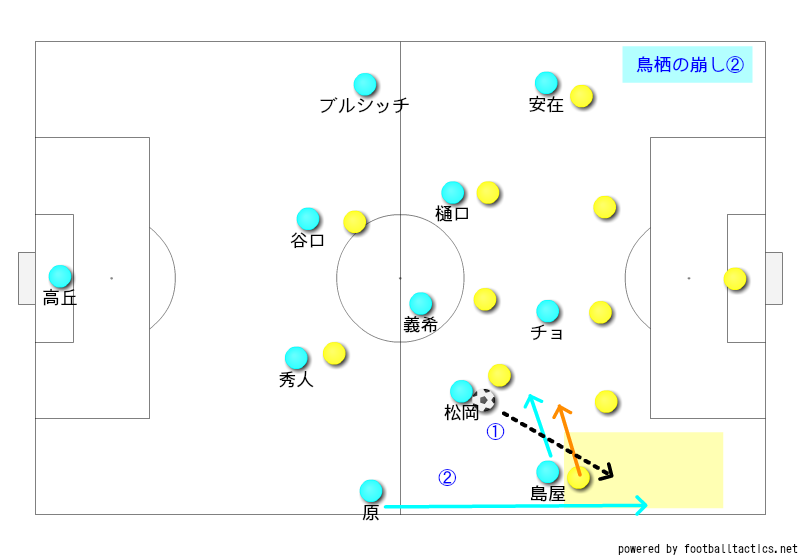

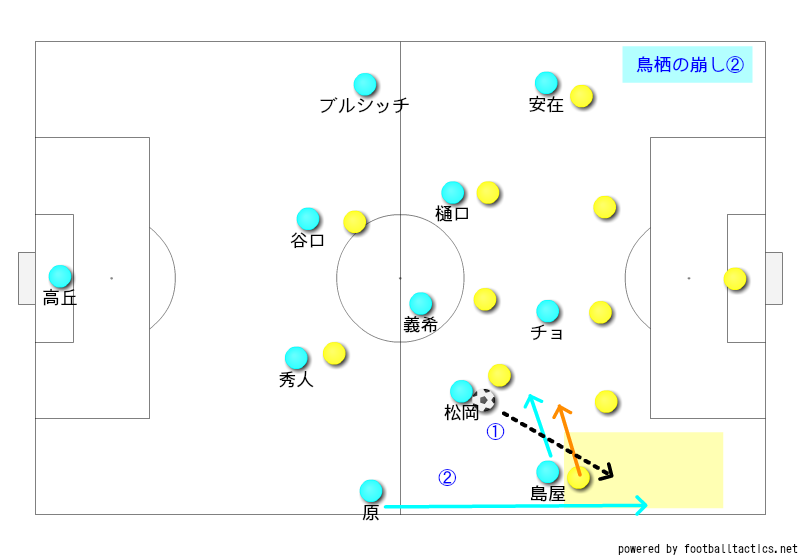

鳥栖のセットアップは、ボール保持時4-3-3でした。安在と島屋がサイドの高いところにポジションを取り、仙台のウイングバックを自分たちでコントロールしようという構えです。義希が中央で展開役を行い、松岡が右サイド、樋口が左サイドのやや前目でゲームメイクを行います。ボール非保持時はプレッシング4-3-3から、展開を許すと4-4-2に変え、押し込まれると撤退して5-4-1と変化していく陣形でした。

■鳥栖の守備

名古屋戦、神戸戦に比べると、この仙台戦は、ブロック一辺倒ではなく、 相手が保持している時は自由を許さないように積極的にプレッシングをしかけ、プレッシングの網を抜けられた時には、素早くリトリートしてブロックによるスペース圧縮を行うという、ボールポジションに応じてシステムも対応も変えるというコンセプトでした。

(1)プレッシング

仙台ストッパーに対して安在と島屋がでていきプレッシングをかけます。この時、外側から追い込むことによって、仙台のウイングへのパスコースを消しながらのプレッシングをしかけます。仙台ボランチに対しては、松岡と樋口がついており、このエリアでボールを奪おうとする動きが見えました。アウトサイドのケアに対しては、原とブルシッチを押し上げてウイングまでプレッシングにいく形もありましたが、後ろを空けたくないときはあえてそのプレッシャーは捨てて、ボールが回ると島屋と安在の二度追いに頼る形もありました。

全体が、島屋と安在の動きに合わせて、松岡、義希、樋口がポジションをコントロールしていて、ストッパー、ボランチ、ウイングに対するプレッシングで穴が出来ないように対応していました。そこの連動はある程度形になっていたのかなと。仙台が窒息してたまらなくなってロングボールを蹴ることも多かったですし、ハマった時には、概ね狙った守備の形はできていたように思えます。

(2)ブロッキング

ブロックで構えた時には、プレッシングの時と変わってウイングを意識した守りとなります。ベースは4-4-2で守りたかったのでしょうが、押し込まれたときには、安在、島屋がウイングのスペースを消すようにリトリートして最終ラインまで下がり、そのときはサイドバックがやや絞ってストッパーのような役割を果たします。島屋と安在はボールがある側の選手が最終ラインまでさがり、逆サイドの選手は中央にスライドしてスペース圧縮の役割。形的には6-3-1にはならないように気を付けながら、中盤の脇を使われないように、5-4-1を保とうとし、相手がラインを下げた場合には島屋と安在が出て行って、4-4-2 ⇒ 4-3-3と形を変えていく守備を見せていました。島屋と安在に対する要求が多く、彼らのポジションの取り方はすごく難しかったかなと思います。

(3)問題点

ブロック守備時にスライドが発生した際の選手と選手の距離が最大の問題でした。相手が使えるスペースを与えてしまっていたという事ですね。サイドチェンジやドリブルによるしかけを受けた場合、スペースをケアするならば、全体が距離を保って動かなければなりません。そこの連動が、誰がどこを絞る、どちらの方向へ絞る、というところの連係が崩れた時にピンチを迎えていました。どのようにしてポジションを変化させてプレッシングにいくのか、(良い悪いは別として)どこのエリアを捨て、どこに向かって圧迫をかけていくのかという、具体的に誰がどう動くかというところがまだまだ確立されていませんでしたね。

もうひとつ気になるのは、おそらくゾーンとマンツーマンの併用かとは思いますが、そのバランスです。開幕戦におけるカレーラス監督の「最終ラインでの数的優位を意識」というのが、ジョーに対するケアの意味だったのかという気がしないでもないですが、それにしては、この試合でも、人に付きすぎてスペースを空けることが多く発生しています。そして、個人の質で負けてゴールを決められるというシーンもありました。

仙台が活路を見出したのは、レーンを飛ばしたパス。ボランチには人がついているので、トップやセカンドトップに対する直接のパスや、ストッパーから逆サイドのウイングに目がけて中距離のパスを蹴らせてもらえた時は、鳥栖のプレッシングをほどくことに成功し、よいチャンスになっていました。

確か、鳥栖の最初の失点も、プレッシングを仕掛けたものの左サイドから右サイドのウイングへ、レーンを飛ばすパスでプレスの網を掻い潜られた事によって、ボールの前進を許したのではなかったかなと。3失点目も、楔を入れるパスかと思いきや、そこを飛ばして(スルーされて)裏に飛び出す阿部が受け取りました。

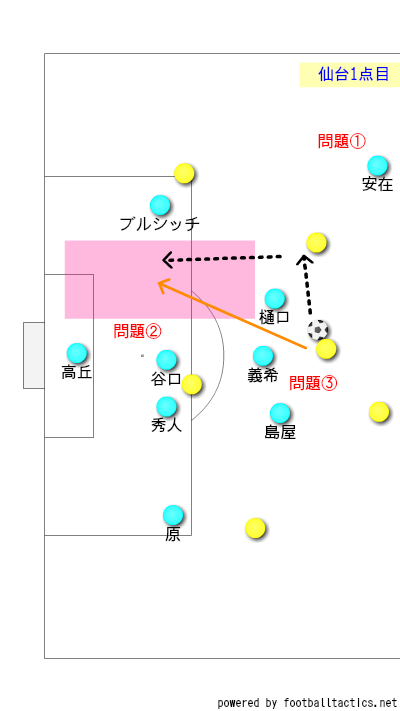

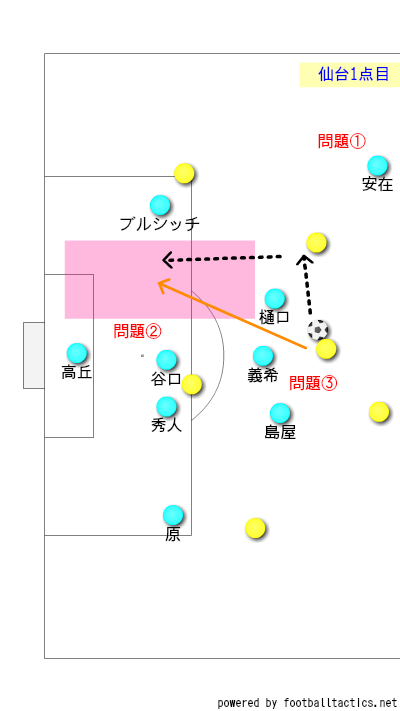

◼️1失点目の問題点

仙台のセカンドトップが左サイドから中央へドリブルを開始した時に、鳥栖の3センターが密集してきます。ここから、谷口とブルシッチの間を突かれて失点するのですが、問題点としては3つあります。

<問題①> 安在のポジショニング

単純なのですが、鳥栖の守備ブロックが4-3ブロックになっています。中盤3枚ということは、中盤が動かされたときにはスペースが空きやすいということです。安在が攻撃に出て行ったあとだったからかもしれせんが、ポジションを高い位置にとったまま、4-3ブロックになってしまったことが、インサイドハーフの脇のエリアにいる選手をフリーにして更に縦パスのコースを作ってしまう要因となりました。安在は戻るそぶりがなかったので、彼が高い位置を取っておくことがもしかしたら監督の指示だったかもしれませんし、ミドルサードを超えると基本は撤退守備だったので、単なる安在のサボり(攻撃にでてたのでスタミナ切れ)だったのかもしれません。

全体的に、島屋に比べると、安在のポジションがやや不安定だった感は否めませんでした。島屋は積極的に前後の動きを果たしていたのですが、安在は前残りで浮遊しているシーンがあり。監督のオーダーなのか個人の判断なのかが気になるところです。

<問題②> 最終ラインのスライド

石原が左サイドから中央にドリブルで入り、ボールの位置が(鳥栖から見て)右サイドから左サイドに動いているのですが、谷口がジャーメインのマークについたまま動かずに、ブルシッチとの間に大きなスペースを空けています。仙台はこのスペースを見逃さずに縦パスでスペースに侵入してシュートまで繋げました。縦パスが入るまで、秀人と谷口がジャーメインを挟むようにしてマークしていたのですが、果たしてスペースを与えてまで2人がジャーメインにマークにつく必要があったのか。

トップの選手に対する数的優位(マーキング)を作ることが監督のオーダーかもしれないので、単純に谷口のミスとは言えないのですが、スライドできなかった事によってこのスペースを使われたのは事実です。今年の傾向として、ボールが動いても、人が動かなかったら守備が動かないんですよね。パスを出されてから動いているので、間に合わなかったらシュートまで持って行かれます。

<問題③> セントラルハーフ3人の寄せ

中央に3人が寄っていますが、3人行ってしまった割にはボールを刈り取ることも出来ずに、展開のパスを許しています。このあたりのグループ守備ですよね。3人寄せたならば、ボールを刈り取るか、後ろを向かせるかしないと、普通に展開を許してしまったら人数をかけた意味がなくなってしまいます。

意識的には、中央をしぼって外に追い出すことでヨシだったのかもしれませんが、外に追い出しても安在がいないので、インサイドハーフの脇を仙台に上手く使われました。もしかしたら、樋口は、外に追い出したらそこにいるはずの安在がいなくて、思てたんと違う状態だったかもしれません。

そして、パスを出したあとに石原が裏に抜けていくのですが、この3人のうち、誰一人としてついていくことができていません。3失点目の問題でも現れるのですが、バイタルエリアで捕まえていた選手が裏に抜ける時にどうするかというのが固まっていないのかなと思います。

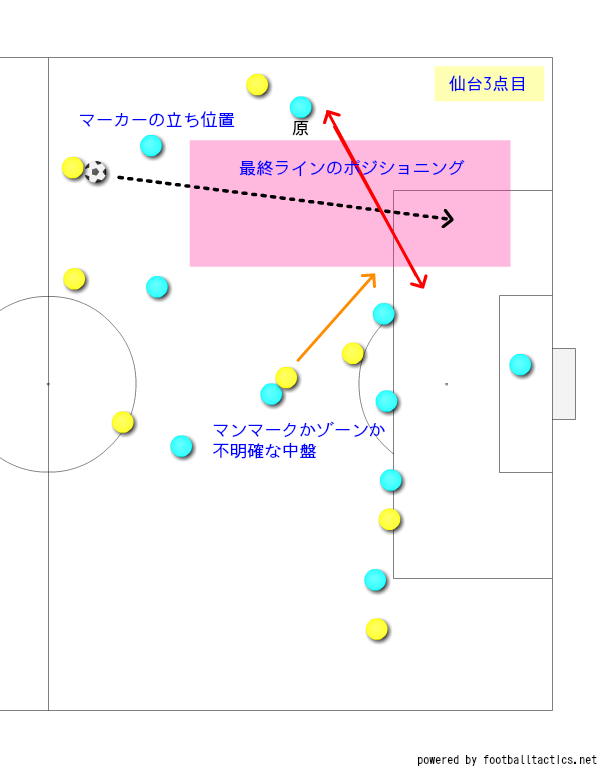

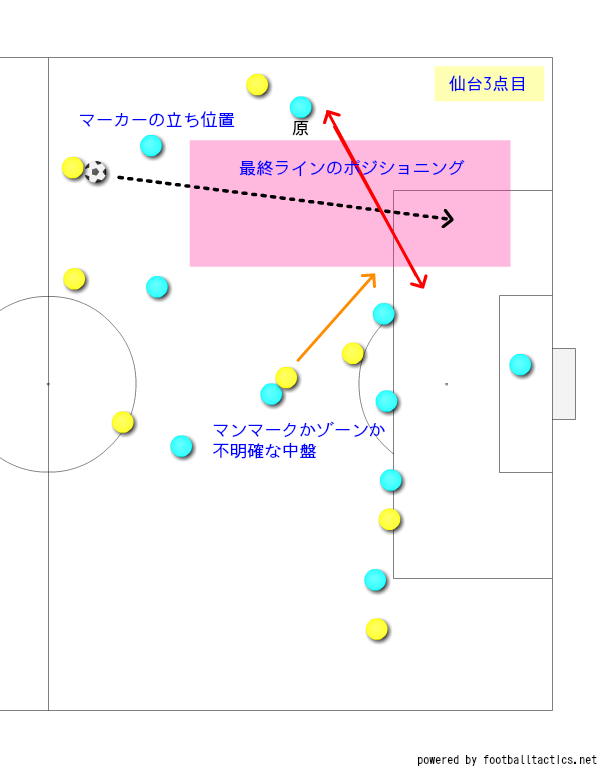

◼️3失点目の問題点

この頃には、選手交代もあって、前半のようなコンセプトの元による守備ができていなかった時間帯です。トーレス、金崎が投入され、攻めたい気持ちが先走って、チームとしての動きの統一性に欠けていました。そう考えると、前半の選手たちの方が、同じ方向を向いて攻守できていたような気がします。カレーラス監督の問題点は、選手交代によってチームを改善させることができていない所ですね。戦術が浸透していないというところは多分にあるでしょうが、今は、個の強い選手たちが入ることによって、その個を生かそうとしてチームが停滞しまっているような状態です。

3失点目ですが、失点のメカニズムとしては同じです。スペースケアのミス、立ち位置のミス、連携のミス。

縦パスのシーンですが、原がウイングをマークするために外に開いています。ゾーンで守るのであれば、谷口がそれに連鎖して横にスライドしなければなりません。それと同時に、秀人、ブルシッチ、安在も中央へスライドが必要。マンマークならばスライドは不要ですが。

個人的には、原がウイングを気にしすぎてワイドに開きすぎたことがミスだと思っています。相手にひきづられて中央を空けてしまった事(門を空けてしまった事)によって、縦パスを通されました。このあたりは、小林がポジション取りが上手で、ワイドの選手に対する取捨選択をコントロールし、門を開けないようにポジショニングする選手です。原と小林との経験の差なのか、戦術的ポジショニングの差なのか。

縦パスが入るときのマーカーの縦位置も、サイドへの展開を気にしすぎていて中央のパスコースを空けてしまっています。原がマーキングにあがっているので、むしろサイドに追いやった方がよかったのですが。

中盤も、マンマークのようにアンカーの選手が阿部についていますが、阿部が飛び出していくとマークを放します。1失点目とまったく同じですよね。どこまでがマンマークで、どこからが受け渡しなのか、4-1-4-1でアンカーがマンマークに付くことはあるのですが、そういう戦術だった場合は最後までマークにつくべきでしょう。このシーンではあっさりと放してしまっています。

問題の本質は、人に対しての意識が強すぎて守るべきスペースを空けてしまうこと。そのあたりは、昨年はオマリを筆頭に、小林、三丸とポジションを上手にコントロールできる選手たちでしたので、スペースの管理が徹底されていました。今年は最終ラインが様変わりしてしまって、そのあたりのバランスを保てる選手がいないのでしょう。

ただし、すべてはゾーン守備での前提です。カレーラス監督がマンマーク志向であれば、原の動きは監督の指示を忠実に守ったという事になりますし、監督のインタビューで口から出てくる「それぞれが責任を果たす」という意味合いの言葉も分かるような気がします。個人がついた選手をうまく抑えきれていないということですよね。そうなってくると選手の質に頼る割合が大きくなりますが、はたしてサガン鳥栖の最終ラインにそのようなメンバーがそろっているのか。

■鳥栖の攻撃

前半は、攻撃面では非常に面白い連携を見せていました。4-3-3ビルドアップだったので、もしかしたらキャンプで練習した形なのかもしれません。

最終ラインからのビルドアップも、ガロヴィッチ、祐治と違って、秀人、谷口はボールを持ててある程度前進してからパスを出すことが出来ていたので、原が前を向いてパスを受け取ることができていました。また、谷口は左サイドに追いやられても左足で強いボールを前線に送り込むことができるので、窮屈な状態からのパスミスがガロヴィッチ、祐治よりは減っていました。そのあたりは、最終ラインが変わったことによる効果が少し見えていましたね。

さて、鳥栖の崩しですが、右サイドの方が面白かったので、そちらを紹介します。立ち位置としては、島屋が相手のウイングバックの位置にたって、仙台のディフェンスを押し込めます。その状態から、島屋が動き出してから、鳥栖の崩しが始まります。島屋、松岡は、相手の守備を動かそうとする動きで守備側に対して選択を迫る動きを見せます。その動きに呼応する仙台ディフェンス、そしてその動きを把握してスペースを狙うチョドンゴン、松岡の動きも見どころありました。

① 原のボール保持時

動き出した島屋に対してウイングバックがついてきたならば、セカンドトップにいる松岡がそのスペースに入っていき、原が縦パスを送ります。島屋にマークがつかなかったら、ハーフスペースで島屋が受け取り、次の展開を狙います。また、飛び出していく松岡に対して仙台のボランチがついて行ったならば、中央のスペースを狙ってチョドンゴンが楔のパスを受け取ります。楔を受けたチョドンゴンがダイレクトで島屋や松岡に落とす(レイオフ)プレイも面白かったですね。

② 松岡のボール保持時

動き出した島屋に対してウイングバックがついてきたならば、サイドバックの原がそのスペースに入っていき、松岡がパスを送り込みます。島屋にマークがつかなかったら、ハーフスペースで島屋が受け取り、次の展開を狙います。

前半の右サイドは、ポジションチェンジを繰り返して結構いい形を作れていたのですが、惜しむらくはフリーでスペースに入ってくる選手に、なかなかボールが出てこなかった事。特に、松岡は、島屋の動きに合わせて良い状態でスペースに入り込んでいたのですが、秀人、義希、原からなかなかパスが出てきませんでした。ボールの預け先のファーストチョイスが島屋というルールがあったのかどうかは分かりませんが、ここで縦に付ける事ができていたら、もっともっとチャンスメイクができていたでしょう。

■おわりに

前半は良いサッカーをしていたと思います。プレッシングの所、ブロックの所、攻撃では前線のコンビネーションを表現しようとしていました。島屋のラストパスが捕まってしまうシーンが多かったのですが、ラストパスを企画しようとするところまで攻撃はしかけられていました。

ところが、これまでも失点、選手交代と、試合が進むにつれてポジションがバラバラになっていってしまう傾向にありましたが、仙台戦でも結局はそうなってしまいました。トーレス、金崎が入って個の強さが増しても、彼らに至るまでのプロセスが改善されないために、結局は個人頼みの攻撃になってしまいました。

何はともかく先制点ですよね。ラッキーパンチでも何でもいいので、ひとつゴールが入って先制点を取ったときにどのようなサッカーを見せる事ができるのか。ここまで3試合はすべて先に失点してしまったので、FC東京戦はなんとか先制点が欲しいですね。

スカパー入っていないので、試合映像を見れず、ハイライトを見て思い出しながらの簡易レビューです。

鳥栖のセットアップは、ボール保持時4-3-3でした。安在と島屋がサイドの高いところにポジションを取り、仙台のウイングバックを自分たちでコントロールしようという構えです。義希が中央で展開役を行い、松岡が右サイド、樋口が左サイドのやや前目でゲームメイクを行います。ボール非保持時はプレッシング4-3-3から、展開を許すと4-4-2に変え、押し込まれると撤退して5-4-1と変化していく陣形でした。

■鳥栖の守備

名古屋戦、神戸戦に比べると、この仙台戦は、ブロック一辺倒ではなく、 相手が保持している時は自由を許さないように積極的にプレッシングをしかけ、プレッシングの網を抜けられた時には、素早くリトリートしてブロックによるスペース圧縮を行うという、ボールポジションに応じてシステムも対応も変えるというコンセプトでした。

(1)プレッシング

仙台ストッパーに対して安在と島屋がでていきプレッシングをかけます。この時、外側から追い込むことによって、仙台のウイングへのパスコースを消しながらのプレッシングをしかけます。仙台ボランチに対しては、松岡と樋口がついており、このエリアでボールを奪おうとする動きが見えました。アウトサイドのケアに対しては、原とブルシッチを押し上げてウイングまでプレッシングにいく形もありましたが、後ろを空けたくないときはあえてそのプレッシャーは捨てて、ボールが回ると島屋と安在の二度追いに頼る形もありました。

全体が、島屋と安在の動きに合わせて、松岡、義希、樋口がポジションをコントロールしていて、ストッパー、ボランチ、ウイングに対するプレッシングで穴が出来ないように対応していました。そこの連動はある程度形になっていたのかなと。仙台が窒息してたまらなくなってロングボールを蹴ることも多かったですし、ハマった時には、概ね狙った守備の形はできていたように思えます。

(2)ブロッキング

ブロックで構えた時には、プレッシングの時と変わってウイングを意識した守りとなります。ベースは4-4-2で守りたかったのでしょうが、押し込まれたときには、安在、島屋がウイングのスペースを消すようにリトリートして最終ラインまで下がり、そのときはサイドバックがやや絞ってストッパーのような役割を果たします。島屋と安在はボールがある側の選手が最終ラインまでさがり、逆サイドの選手は中央にスライドしてスペース圧縮の役割。形的には6-3-1にはならないように気を付けながら、中盤の脇を使われないように、5-4-1を保とうとし、相手がラインを下げた場合には島屋と安在が出て行って、4-4-2 ⇒ 4-3-3と形を変えていく守備を見せていました。島屋と安在に対する要求が多く、彼らのポジションの取り方はすごく難しかったかなと思います。

(3)問題点

ブロック守備時にスライドが発生した際の選手と選手の距離が最大の問題でした。相手が使えるスペースを与えてしまっていたという事ですね。サイドチェンジやドリブルによるしかけを受けた場合、スペースをケアするならば、全体が距離を保って動かなければなりません。そこの連動が、誰がどこを絞る、どちらの方向へ絞る、というところの連係が崩れた時にピンチを迎えていました。どのようにしてポジションを変化させてプレッシングにいくのか、(良い悪いは別として)どこのエリアを捨て、どこに向かって圧迫をかけていくのかという、具体的に誰がどう動くかというところがまだまだ確立されていませんでしたね。

もうひとつ気になるのは、おそらくゾーンとマンツーマンの併用かとは思いますが、そのバランスです。開幕戦におけるカレーラス監督の「最終ラインでの数的優位を意識」というのが、ジョーに対するケアの意味だったのかという気がしないでもないですが、それにしては、この試合でも、人に付きすぎてスペースを空けることが多く発生しています。そして、個人の質で負けてゴールを決められるというシーンもありました。

仙台が活路を見出したのは、レーンを飛ばしたパス。ボランチには人がついているので、トップやセカンドトップに対する直接のパスや、ストッパーから逆サイドのウイングに目がけて中距離のパスを蹴らせてもらえた時は、鳥栖のプレッシングをほどくことに成功し、よいチャンスになっていました。

確か、鳥栖の最初の失点も、プレッシングを仕掛けたものの左サイドから右サイドのウイングへ、レーンを飛ばすパスでプレスの網を掻い潜られた事によって、ボールの前進を許したのではなかったかなと。3失点目も、楔を入れるパスかと思いきや、そこを飛ばして(スルーされて)裏に飛び出す阿部が受け取りました。

◼️1失点目の問題点

仙台のセカンドトップが左サイドから中央へドリブルを開始した時に、鳥栖の3センターが密集してきます。ここから、谷口とブルシッチの間を突かれて失点するのですが、問題点としては3つあります。

<問題①> 安在のポジショニング

単純なのですが、鳥栖の守備ブロックが4-3ブロックになっています。中盤3枚ということは、中盤が動かされたときにはスペースが空きやすいということです。安在が攻撃に出て行ったあとだったからかもしれせんが、ポジションを高い位置にとったまま、4-3ブロックになってしまったことが、インサイドハーフの脇のエリアにいる選手をフリーにして更に縦パスのコースを作ってしまう要因となりました。安在は戻るそぶりがなかったので、彼が高い位置を取っておくことがもしかしたら監督の指示だったかもしれませんし、ミドルサードを超えると基本は撤退守備だったので、単なる安在のサボり(攻撃にでてたのでスタミナ切れ)だったのかもしれません。

全体的に、島屋に比べると、安在のポジションがやや不安定だった感は否めませんでした。島屋は積極的に前後の動きを果たしていたのですが、安在は前残りで浮遊しているシーンがあり。監督のオーダーなのか個人の判断なのかが気になるところです。

<問題②> 最終ラインのスライド

石原が左サイドから中央にドリブルで入り、ボールの位置が(鳥栖から見て)右サイドから左サイドに動いているのですが、谷口がジャーメインのマークについたまま動かずに、ブルシッチとの間に大きなスペースを空けています。仙台はこのスペースを見逃さずに縦パスでスペースに侵入してシュートまで繋げました。縦パスが入るまで、秀人と谷口がジャーメインを挟むようにしてマークしていたのですが、果たしてスペースを与えてまで2人がジャーメインにマークにつく必要があったのか。

トップの選手に対する数的優位(マーキング)を作ることが監督のオーダーかもしれないので、単純に谷口のミスとは言えないのですが、スライドできなかった事によってこのスペースを使われたのは事実です。今年の傾向として、ボールが動いても、人が動かなかったら守備が動かないんですよね。パスを出されてから動いているので、間に合わなかったらシュートまで持って行かれます。

<問題③> セントラルハーフ3人の寄せ

中央に3人が寄っていますが、3人行ってしまった割にはボールを刈り取ることも出来ずに、展開のパスを許しています。このあたりのグループ守備ですよね。3人寄せたならば、ボールを刈り取るか、後ろを向かせるかしないと、普通に展開を許してしまったら人数をかけた意味がなくなってしまいます。

意識的には、中央をしぼって外に追い出すことでヨシだったのかもしれませんが、外に追い出しても安在がいないので、インサイドハーフの脇を仙台に上手く使われました。もしかしたら、樋口は、外に追い出したらそこにいるはずの安在がいなくて、思てたんと違う状態だったかもしれません。

そして、パスを出したあとに石原が裏に抜けていくのですが、この3人のうち、誰一人としてついていくことができていません。3失点目の問題でも現れるのですが、バイタルエリアで捕まえていた選手が裏に抜ける時にどうするかというのが固まっていないのかなと思います。

◼️3失点目の問題点

この頃には、選手交代もあって、前半のようなコンセプトの元による守備ができていなかった時間帯です。トーレス、金崎が投入され、攻めたい気持ちが先走って、チームとしての動きの統一性に欠けていました。そう考えると、前半の選手たちの方が、同じ方向を向いて攻守できていたような気がします。カレーラス監督の問題点は、選手交代によってチームを改善させることができていない所ですね。戦術が浸透していないというところは多分にあるでしょうが、今は、個の強い選手たちが入ることによって、その個を生かそうとしてチームが停滞しまっているような状態です。

3失点目ですが、失点のメカニズムとしては同じです。スペースケアのミス、立ち位置のミス、連携のミス。

縦パスのシーンですが、原がウイングをマークするために外に開いています。ゾーンで守るのであれば、谷口がそれに連鎖して横にスライドしなければなりません。それと同時に、秀人、ブルシッチ、安在も中央へスライドが必要。マンマークならばスライドは不要ですが。

個人的には、原がウイングを気にしすぎてワイドに開きすぎたことがミスだと思っています。相手にひきづられて中央を空けてしまった事(門を空けてしまった事)によって、縦パスを通されました。このあたりは、小林がポジション取りが上手で、ワイドの選手に対する取捨選択をコントロールし、門を開けないようにポジショニングする選手です。原と小林との経験の差なのか、戦術的ポジショニングの差なのか。

縦パスが入るときのマーカーの縦位置も、サイドへの展開を気にしすぎていて中央のパスコースを空けてしまっています。原がマーキングにあがっているので、むしろサイドに追いやった方がよかったのですが。

中盤も、マンマークのようにアンカーの選手が阿部についていますが、阿部が飛び出していくとマークを放します。1失点目とまったく同じですよね。どこまでがマンマークで、どこからが受け渡しなのか、4-1-4-1でアンカーがマンマークに付くことはあるのですが、そういう戦術だった場合は最後までマークにつくべきでしょう。このシーンではあっさりと放してしまっています。

問題の本質は、人に対しての意識が強すぎて守るべきスペースを空けてしまうこと。そのあたりは、昨年はオマリを筆頭に、小林、三丸とポジションを上手にコントロールできる選手たちでしたので、スペースの管理が徹底されていました。今年は最終ラインが様変わりしてしまって、そのあたりのバランスを保てる選手がいないのでしょう。

ただし、すべてはゾーン守備での前提です。カレーラス監督がマンマーク志向であれば、原の動きは監督の指示を忠実に守ったという事になりますし、監督のインタビューで口から出てくる「それぞれが責任を果たす」という意味合いの言葉も分かるような気がします。個人がついた選手をうまく抑えきれていないということですよね。そうなってくると選手の質に頼る割合が大きくなりますが、はたしてサガン鳥栖の最終ラインにそのようなメンバーがそろっているのか。

■鳥栖の攻撃

前半は、攻撃面では非常に面白い連携を見せていました。4-3-3ビルドアップだったので、もしかしたらキャンプで練習した形なのかもしれません。

最終ラインからのビルドアップも、ガロヴィッチ、祐治と違って、秀人、谷口はボールを持ててある程度前進してからパスを出すことが出来ていたので、原が前を向いてパスを受け取ることができていました。また、谷口は左サイドに追いやられても左足で強いボールを前線に送り込むことができるので、窮屈な状態からのパスミスがガロヴィッチ、祐治よりは減っていました。そのあたりは、最終ラインが変わったことによる効果が少し見えていましたね。

さて、鳥栖の崩しですが、右サイドの方が面白かったので、そちらを紹介します。立ち位置としては、島屋が相手のウイングバックの位置にたって、仙台のディフェンスを押し込めます。その状態から、島屋が動き出してから、鳥栖の崩しが始まります。島屋、松岡は、相手の守備を動かそうとする動きで守備側に対して選択を迫る動きを見せます。その動きに呼応する仙台ディフェンス、そしてその動きを把握してスペースを狙うチョドンゴン、松岡の動きも見どころありました。

① 原のボール保持時

動き出した島屋に対してウイングバックがついてきたならば、セカンドトップにいる松岡がそのスペースに入っていき、原が縦パスを送ります。島屋にマークがつかなかったら、ハーフスペースで島屋が受け取り、次の展開を狙います。また、飛び出していく松岡に対して仙台のボランチがついて行ったならば、中央のスペースを狙ってチョドンゴンが楔のパスを受け取ります。楔を受けたチョドンゴンがダイレクトで島屋や松岡に落とす(レイオフ)プレイも面白かったですね。

② 松岡のボール保持時

動き出した島屋に対してウイングバックがついてきたならば、サイドバックの原がそのスペースに入っていき、松岡がパスを送り込みます。島屋にマークがつかなかったら、ハーフスペースで島屋が受け取り、次の展開を狙います。

前半の右サイドは、ポジションチェンジを繰り返して結構いい形を作れていたのですが、惜しむらくはフリーでスペースに入ってくる選手に、なかなかボールが出てこなかった事。特に、松岡は、島屋の動きに合わせて良い状態でスペースに入り込んでいたのですが、秀人、義希、原からなかなかパスが出てきませんでした。ボールの預け先のファーストチョイスが島屋というルールがあったのかどうかは分かりませんが、ここで縦に付ける事ができていたら、もっともっとチャンスメイクができていたでしょう。

■おわりに

前半は良いサッカーをしていたと思います。プレッシングの所、ブロックの所、攻撃では前線のコンビネーションを表現しようとしていました。島屋のラストパスが捕まってしまうシーンが多かったのですが、ラストパスを企画しようとするところまで攻撃はしかけられていました。

ところが、これまでも失点、選手交代と、試合が進むにつれてポジションがバラバラになっていってしまう傾向にありましたが、仙台戦でも結局はそうなってしまいました。トーレス、金崎が入って個の強さが増しても、彼らに至るまでのプロセスが改善されないために、結局は個人頼みの攻撃になってしまいました。

何はともかく先制点ですよね。ラッキーパンチでも何でもいいので、ひとつゴールが入って先制点を取ったときにどのようなサッカーを見せる事ができるのか。ここまで3試合はすべて先に失点してしまったので、FC東京戦はなんとか先制点が欲しいですね。

Posted by オオタニ at

13:27

│Match Impression (2019)

2019年03月05日

2019 第2節 : ヴィッセル神戸 VS サガン鳥栖

2019シーズン第2節、ヴィッセル神戸戦のレビューです。

鳥栖は原川に代わって松岡を抜擢してスタメン起用。4-4-1-1システムでのセットアップで松岡はトップ下での起用となりました。神戸は、センターバックに入団したばかりのダンクレーを起用。また、前節中盤を務めた三原に代わって古橋が左サイドハーフとして起用されました。システムは4-2-3-1です。

■ 鳥栖の守備の問題点

試合開始当初から、早速鳥栖は前線の守備における解決を求められます。神戸2センターバックに対して、鳥栖はトーレス一人でのケア、ドイスボランチに対して、松岡一人でのケア。神戸がビルドアップ局面のボールを保持する段階で、数的不利な状況が生まれていました。数的不利である局面が生まれているという事は、数的有利な局面も生まれているということでありまして、システム的には、ビジャに対してセンターバック2人が見る形、イニエスタに対して鳥栖はドイスボランチが見る形という組み合わせになっていました。質の高い選手に対するマークを厚くするという、コンセプト的には名古屋戦と同じだったのかもしれません。

この神戸のビルドアップ局面での数的不利な状況に対し、トーレスひとりによるパスコース封鎖という形をとりました。数的不利の解消は求めず、少し構えた形で神戸の攻撃を受け入れることになります。

時折は、前線からビルドアップを阻害するべくプレッシングに出かける仕掛けがあったものの、チーム全体を押し上げてひとをしっかりと捕まえたプレッシングを見せることもできず、名古屋戦のようにボールを持たれることは仕方なしと割り切ってブロックを組むという事も出来ず、組織の守備対応としてはやや中途半端であった印象です。数的不利を解消できないまま義希と松岡の頑張り(二度追い)に頼る局面が多くなり、確実にボールを奪うことができる仕組み作りは構築できておりませんでした。

今回の鳥栖の守備組織の最大の問題点は、パスの出先に対するケア(マーク)が入っても、パスの出所に対するプレッシャーが甘かった事です。

ビルドアップの出口(パスの出先)に関しては、神戸のサイドハーフ、サイドバックに対して対峙している鳥栖のサイドハーフ、サイドバックがマークに着くことができるので、見なければならない範囲は明確となりビルドアップの出口を封鎖する事はできています。

しかしながら、パスの出所であるセンターバックとボランチの所にプレッシャーがかからず、彼らが自由にボールを保持して前を向ける機会を多く作り出されてしまいました。ボールを奪いにいかずとも、刈り取れるエリアに誘導するなり、パスコースを限定するなり、そういう動きが取れずに考える余裕を与えてしまっていました。

ダンクレーにフリーでボールを運ばれてビジャへの縦パスを供給されるという形を何度も許してしまったのは、組織としての修正力の乏しさを露呈してしまいました。

ブロック守備でなく、ボールを前から奪うためには、数的不利を解消するべく誰かが列を上げて対応しなければならないのですが、主にポジションをコントロールしていたのは義希でした。ただし、義希一人がポジションを上げても局面による数的不利である状況は変わらず、プレッシャーをかけるのも、スペースを守るのも中途半端な状態が生まれ、誘導したいのか、奪いたいのか、パスコースを制限したいのかという所の選択がチームの中で曖昧な形となりました。松岡と義希のプレッシングで仕留めようとしても、簡単にドイスボランチの所が逃げ道になったり、ゴールキーパーを経由したサイドチェンジで簡単にフリーになったりと、思うように高い位置でボールを奪う事ができません。松岡は指示だったのかは分かりませんが、山口を意識していたようで、これによって三田がフリーでボールを扱える機会が多く、彼がボールをさばく場面が見られました。

後半になると、より積極的にボールを奪う形を見せようとして、松岡が相手のセンターバックに対するプレッシングをかけるようになります。それに合わせて、義希、秀人と出てくるシーンも生まれるのですが、そうなってくると当初想定であったイニエスタに対する数的優位を作るという形が薄れ、また、イニエスタも空いたスペースに入り込む動きが非常に上手ですので、捕まえきれずにボールキープされてしまう場面が増えました。リードするまでは鳥栖の最終ラインとボランチの間のスペースを伺い、リードしてからは、鳥栖が少しプレッシングをかけて来たので、2列目とトップの間でうまくボールを受け取るという役割を果たし、神戸のボールの循環に多大なる貢献を見せておりました。

イニエスタの質の高さも際立っておりまして、イニエスタがボールを持っている状態で、複数人で囲んでもなかなかボールを奪えず。鳥栖としては、通常の相手であれば良い形でボールを奪える状態を作りながら、奪えずに逆にマークをひきつけられて空いたスペースを狙われるという、中盤でのボールを支配する争いは非常に厳しいものでした。

■ 鳥栖の攻撃の問題点

神戸は常に強いプレッシング強度を保っていたわけではありませんでしたが、ボールを誘導して刈り取るメソッドはありました。ビルドアップ局面で、秀人が中央でボールを受けるべく最終ラインに寄って行くのですが、神戸の場合は数的不利な状況を認めず、イニエスタが1列上がって秀人へのコースをつぶしに出ました。そのイニエスタの動きに呼応するようにビジャがセンターバックをサイドに追いやったときがボールを刈り取る合図でありまして、前述のとおり、サイドバック、サイドハーフは互いにマークが明確であるがゆえに、鳥栖がサイドにボールを回しても神戸の選手が待ち構えておりまして、相手のプレッシングでボールロストしてしまうシーンが多く見られました。

鳥栖としては、イニエスタがプレッシングに来て空けたスペースを狙いたかったところでしょうが、金崎、義希、松岡がサイドに開くケースが多く、トーレスもトップに張って降りてきてボールを裁く動きはあまり見せず。ビルドアップの出口をサイドに求めていたために、せっかくの中央のスペースがつかえないという状況を生んでいました。

サイドに回すと神戸のプレッシングが寄ってくるので、次の回避策とばかりにトーレスに向かって蹴っ飛ばしても、金崎と松岡は両サイドに開いているケースが多く、セカンドボールを拾える形ではありませんでしたので、トーレスの孤軍奮闘に頼るしかなくなってしまいました。名古屋戦に比べると、蹴っ飛ばすケースは少なかったのは、そもそもセカンドボールを拾うメカニズムを作らなかったからかもしれません。

プレッシング強度が強くないと書きましたが、ビジャもイニエスタもポドルスキもタイミングを見計らっていたのか、案外すんなりと鳥栖にボールを持たせてくれるシーンもありました。そうなると、センターバックがフリーでボールを運べる場面もでてきます。ただ、名古屋戦でも書きましたが、センターバックやボランチがひとりはがして神戸のマーキングをずらして縦パスを送るという事ができないため、神戸が組んでいるブロック(捕まえられたマーキング)に正面から突っ込んでいくというケースが多く、個の質に頼った攻撃となってしまいました。言わば金崎が相手にドリブルで勝てるかどうかという事が鳥栖の攻撃の成否につながるという。(攻撃に関しては後述の課題にも)

■ 失点シーン

前半の途中頃から、松岡が山口を放して大崎へプレッシングをかけるシーンが出てきます。

松岡に関しては、ボールを持ってから臆せずにドリブルでつっかけたり、素早いチェックでボールをかっさらったり、また、遠い位置ではありましたが積極的なミドルシュートも見せ、とても二種登録の選手とは思えないほどのアグレッシブさを見せてくれました。大崎へのプレッシングシーンでも、ボランチへのパスコースを切りながら、じわりじわりと大崎をサイドに追い込んでいく動きで、彼のポジショニングのセンスを感じました。

さて、松岡からの拘束から解放された山口は、後半から前を向いてボールを持てる機会が増えてきます。センターバック+ドイスボランチに対する数的不利を解消できないままであった鳥栖は、どうしても、全員を捕まえることができず、三田、山口が簡単に前を向いてボールを裁くシーンも増えてきました。失点のシーンは、その山口がボールを持って右サイドを進んでいたのですが、ノンプレッシャーで前を向いている状況でしたので、ビジャの飛び出しに呼応するように、縦パスを送り込むことに成功します。失点自体は、高橋のクリアが谷口のコントロール下におけない状況となり、こぼれ球がビジャの前に転がってきて決められてしまいまいした。

決まったゴールだけを見るとたまたまディフレクションが不運だったように見えますが、前半から、ダンクレー、三田、山口と、ビジャに対する縦パスを企画される回数が多く、しかも良い形でつながって決定的なシュートを放たれていました。このパスを送り込まれた事自体が守備組織の脆さであり、それを修正することができなかったことによって、ミスがゴールにつながってしまったことになります。

名古屋戦でもそうでしたが、同じ形で、同じピンチの形を何度か繰り返されていくうちに、いつかはミスが発生してゴールを許してしまうという状況ですよね。そういう意味では、失点に至るまでのボールの動きは違えど、失点を喫してしまうメカニズムは名古屋戦となんら変わらなかったということになります。

■ 開幕2試合で見えた課題

(1)守備におけるイニシアチブの取り方

名古屋戦は5-4-1ブロック、神戸戦は4-4-1-1ブロック、神戸戦の方がやや高い位置からのアクションは見えたものの、積極的に相手センターバック、ボランチにおける数的不利を解消しようとする動きは見えませんでした。これによって、相手は前を向いてボールを持ち、パスコースを探すことができました。名古屋ではシミッチ、神戸ではダンクレー、三田、山口という、スペースを探してパスを出せるセンスのあるプレイヤーに対するプレッシャーが希薄になってしまい、決定的ピンチとなるパスをだされてしまう事になりました。

前からボールを奪えないにしても、自分たちの守備のストロングポイントはどこなのか、どこのエリアに追い込んでいけばボールを刈り取る可能性が上がるのかを頭に入れ、組織としてそのエリアに追い出すような動きを見せないと、相手のミスが発生する確率は上がってきません。金崎にボールを刈り取らせるよりは、義希に刈り取らせる方がボール奪取の確率はぐんとあがります。

更に、ボールを奪う所がバラバラであればあるほど、ポジティブトランジションでの攻撃デザインにはまりづらくなります。例えば、奪ってすぐにトーレスにあててボールをキープしたいならば、中央で奪った方がトーレスの位置は近いですし、金崎のドリブル突破を使いたいならば、右サイドでボールを奪うよりは、左サイドでボールを奪った方が金崎への位置も近くなります。ボールを奪ってからターゲットとなる選手が遠いが上に、一旦センターバックまでボールを戻してしまうと、途端に相手は守備組織を作ってくるので、効率の良い攻撃にはつながりません。いかにして早く攻撃に繋げることのできる守備をするのかというのは喫緊の課題でしょう。

(2)攻撃における個の質の使い方

端的に言うと、現在のサガン鳥栖は、相手チームに「守備の選択」という問題をなかなか突きつけられていません。トーレス、金崎さえ気を付けていれば、当たり前に抑えられるという状況であり、また、当たり前に人数揃えてセンターバックに対してプレッシングをかければ、相手がミスしてくれるという状況ですので、守備側も楽に対応出来ている事でしょう。

個の質に頼る攻撃は決して間違えではありません。個の質というのは、そのチームが投資をして手に入れた武器ですから、これを最大限利用して投資効果を最大に上げる事こそがチームの勝利に繋がります。現在のサガン鳥栖の攻撃は、トーレス、金崎という質に頼る攻撃となっていますが、これはサガン鳥栖が手に入れた武器なので、大いに使いたいところです。

しかしながら、個の質と言っても限界があります。トーレスが3人のマークを抱えてシュートを打てるか、金崎が3人のマークを抱えてドリブル突破ができるかというと、それはさすがに成功する確率的には厳しいでしょう。この状況は、イバルボが帰ってきても、クエンカが帰ってきても、(突破できる確率は多少変わるかもしれませんが)同じ問題を抱える事になります。現在のサガン鳥栖は、マッシモ時代と同じ悩みを抱えておりまして、個の質を最大限生かすための周りのフォローが希薄となっている状態です。

個の質を最大限生かすためには、数的不利を生まない状況を作り出すことが必要です。金崎がサイドで1VS1の局面を作ることができれば、縦に入ってクロスを上げたり、カットインしてシュートを放ったり、相手に質で勝てる確率はぐんと上がります。トーレスも同じです。相手のマークが1人だけであれば、例え背中に背負ったとしてもマークを外して(ターンして)シュートを打つ力が十分にあることはここで書くまでもありません。

彼らをフリーにせずとも、せめて1VS1で相手と戦える状態にすることができれば、十分に仕事をしてくれるのですが、現在は、彼らにボールが渡ってしまうと、そのまま任せてしまって無理な突破を強いられることになっています。密集してくるのは相手のプレイヤーのみであり、こうなると、せっかくの個の強さがありながら、チャンスメイクの確率はかなり低くなります。

ただ、彼らに2人、3人とマークがつくという事は、別のエリアで鳥栖にとって数的優位なエリアが生まれているという事でもあります。そのエリアを使わない手はありません。ある程度のリスクを負っても、トーレス、金崎の居ないエリアに人数をかけることによって、新たなチャンスが生まれる可能性は十分にあり、そうやって、新たな問題を守備側につきつけることによって、守備組織に綻びが生まれてくるのです。しかしながら、現在のサガン鳥栖は、トーレス、金崎と言う、少数精鋭の完全なる正面突破で打開を図ろうとするので、相手にとっては組み易い状況に陥っています。

(3)シチュエーションにおけるゲームモデルのつくり方

チームとしては、当然、どのようなゲームモデル(戦い方、方針)でこの戦いに挑むかというのは確立した上で試合に臨みます。そして、当然の事ながら、想定したシチュエーションと異なる状況は訪れるので、その時にどのような修正を見せるのかというのがチームの総合力となります。

現在のサガン鳥栖は、スコアレスの状態であればそれなりの動きは見せるのですが、失点してからのゲームプランに乏しく、少なくとも名古屋戦、神戸戦では、戦局を変えるような対応が出来ていない状態です。

怪我などで選手の駒が少なかったり、そもそもカレーラス監督が選手の特徴を把握しきれていないというのもあるかもしれませんし、監督の意思や指示を選手が実現できていないだけかもしれませんのでまだ何とも言えませんが、うまくいっていない事だけは確かです。

事実、神戸は一切の選手交代を行いませんでした。鳥栖側が選手交代によって打開を図ろうとしても、神戸側が選手交代によって対応しなければならない程、脅威を与えていなかったという事です。

時間帯、得点差、戦力差、試合の重み等々、戦い方を最適な形に変化しなければならないシチュエーションは様々考えられるのですが、それらの状況に応じた対応がまだうまくかみ合っていません。

名古屋戦のレビューでも書きましたが、藤田に替わって豊田を入れたシーンは、3点差がついている状況で、失点するリスクを増してでもしなければならない交替だったのか、セカンドボールが拾えないという問題を抱えている状況で投入する選手が果たして豊田で正解だったのか、というのはチーム内で分析してほしい所です。長いシーズンですので、得失点差のために、前から行かずにブロック守備を続けると言う考え方もあり得るわけですから。

カレーラス監督は、松岡や樋口の起用などにあったように、選手たちをフラットな目で見てくれることによって、思いもよらない抜擢をしてくれそうな雰囲気を感じます。松岡の躍動はサガン鳥栖サポーターに希望を見せてくれることになりました。もしかしたら、カレーラス監督の采配によって、サガン鳥栖からニュースターが登場するかもしれません。早く、選手たちの実力を把握し、このチームでやりたいこと、やれること、やれないこと、そのあたりを整理した上で、一刻も早くチームのゲームモデルを確立して欲しい所です。

■ 終わりに

松岡は躍動感あふれるプレーでこの後もよい活躍を見せてくれそうなポテンシャルを見せてくれました。彼が一人でボールを追い込んでボールを奪う事もありましたので、組織守備の未熟さを個人の守備能力でカバーしてくれるという意味では非常にありがたい存在でした。

名古屋、神戸に関しては、組織のコンセプトのみならず、質の高さで勝負することができるチームであるので、開幕2連戦で当たるには非常に難しい相手でした。肝心なのは、質の高さで鳥栖が優位に上回ることができる相手にどのような戦いを演じる事ができるのか。鳥栖の個人の質を相手の組織で消されてしまわないように戦うことができれば良いのですが。

鳥栖は原川に代わって松岡を抜擢してスタメン起用。4-4-1-1システムでのセットアップで松岡はトップ下での起用となりました。神戸は、センターバックに入団したばかりのダンクレーを起用。また、前節中盤を務めた三原に代わって古橋が左サイドハーフとして起用されました。システムは4-2-3-1です。

■ 鳥栖の守備の問題点

試合開始当初から、早速鳥栖は前線の守備における解決を求められます。神戸2センターバックに対して、鳥栖はトーレス一人でのケア、ドイスボランチに対して、松岡一人でのケア。神戸がビルドアップ局面のボールを保持する段階で、数的不利な状況が生まれていました。数的不利である局面が生まれているという事は、数的有利な局面も生まれているということでありまして、システム的には、ビジャに対してセンターバック2人が見る形、イニエスタに対して鳥栖はドイスボランチが見る形という組み合わせになっていました。質の高い選手に対するマークを厚くするという、コンセプト的には名古屋戦と同じだったのかもしれません。

この神戸のビルドアップ局面での数的不利な状況に対し、トーレスひとりによるパスコース封鎖という形をとりました。数的不利の解消は求めず、少し構えた形で神戸の攻撃を受け入れることになります。

時折は、前線からビルドアップを阻害するべくプレッシングに出かける仕掛けがあったものの、チーム全体を押し上げてひとをしっかりと捕まえたプレッシングを見せることもできず、名古屋戦のようにボールを持たれることは仕方なしと割り切ってブロックを組むという事も出来ず、組織の守備対応としてはやや中途半端であった印象です。数的不利を解消できないまま義希と松岡の頑張り(二度追い)に頼る局面が多くなり、確実にボールを奪うことができる仕組み作りは構築できておりませんでした。

今回の鳥栖の守備組織の最大の問題点は、パスの出先に対するケア(マーク)が入っても、パスの出所に対するプレッシャーが甘かった事です。

ビルドアップの出口(パスの出先)に関しては、神戸のサイドハーフ、サイドバックに対して対峙している鳥栖のサイドハーフ、サイドバックがマークに着くことができるので、見なければならない範囲は明確となりビルドアップの出口を封鎖する事はできています。

しかしながら、パスの出所であるセンターバックとボランチの所にプレッシャーがかからず、彼らが自由にボールを保持して前を向ける機会を多く作り出されてしまいました。ボールを奪いにいかずとも、刈り取れるエリアに誘導するなり、パスコースを限定するなり、そういう動きが取れずに考える余裕を与えてしまっていました。

ダンクレーにフリーでボールを運ばれてビジャへの縦パスを供給されるという形を何度も許してしまったのは、組織としての修正力の乏しさを露呈してしまいました。

ブロック守備でなく、ボールを前から奪うためには、数的不利を解消するべく誰かが列を上げて対応しなければならないのですが、主にポジションをコントロールしていたのは義希でした。ただし、義希一人がポジションを上げても局面による数的不利である状況は変わらず、プレッシャーをかけるのも、スペースを守るのも中途半端な状態が生まれ、誘導したいのか、奪いたいのか、パスコースを制限したいのかという所の選択がチームの中で曖昧な形となりました。松岡と義希のプレッシングで仕留めようとしても、簡単にドイスボランチの所が逃げ道になったり、ゴールキーパーを経由したサイドチェンジで簡単にフリーになったりと、思うように高い位置でボールを奪う事ができません。松岡は指示だったのかは分かりませんが、山口を意識していたようで、これによって三田がフリーでボールを扱える機会が多く、彼がボールをさばく場面が見られました。

後半になると、より積極的にボールを奪う形を見せようとして、松岡が相手のセンターバックに対するプレッシングをかけるようになります。それに合わせて、義希、秀人と出てくるシーンも生まれるのですが、そうなってくると当初想定であったイニエスタに対する数的優位を作るという形が薄れ、また、イニエスタも空いたスペースに入り込む動きが非常に上手ですので、捕まえきれずにボールキープされてしまう場面が増えました。リードするまでは鳥栖の最終ラインとボランチの間のスペースを伺い、リードしてからは、鳥栖が少しプレッシングをかけて来たので、2列目とトップの間でうまくボールを受け取るという役割を果たし、神戸のボールの循環に多大なる貢献を見せておりました。

イニエスタの質の高さも際立っておりまして、イニエスタがボールを持っている状態で、複数人で囲んでもなかなかボールを奪えず。鳥栖としては、通常の相手であれば良い形でボールを奪える状態を作りながら、奪えずに逆にマークをひきつけられて空いたスペースを狙われるという、中盤でのボールを支配する争いは非常に厳しいものでした。

■ 鳥栖の攻撃の問題点

神戸は常に強いプレッシング強度を保っていたわけではありませんでしたが、ボールを誘導して刈り取るメソッドはありました。ビルドアップ局面で、秀人が中央でボールを受けるべく最終ラインに寄って行くのですが、神戸の場合は数的不利な状況を認めず、イニエスタが1列上がって秀人へのコースをつぶしに出ました。そのイニエスタの動きに呼応するようにビジャがセンターバックをサイドに追いやったときがボールを刈り取る合図でありまして、前述のとおり、サイドバック、サイドハーフは互いにマークが明確であるがゆえに、鳥栖がサイドにボールを回しても神戸の選手が待ち構えておりまして、相手のプレッシングでボールロストしてしまうシーンが多く見られました。

鳥栖としては、イニエスタがプレッシングに来て空けたスペースを狙いたかったところでしょうが、金崎、義希、松岡がサイドに開くケースが多く、トーレスもトップに張って降りてきてボールを裁く動きはあまり見せず。ビルドアップの出口をサイドに求めていたために、せっかくの中央のスペースがつかえないという状況を生んでいました。

サイドに回すと神戸のプレッシングが寄ってくるので、次の回避策とばかりにトーレスに向かって蹴っ飛ばしても、金崎と松岡は両サイドに開いているケースが多く、セカンドボールを拾える形ではありませんでしたので、トーレスの孤軍奮闘に頼るしかなくなってしまいました。名古屋戦に比べると、蹴っ飛ばすケースは少なかったのは、そもそもセカンドボールを拾うメカニズムを作らなかったからかもしれません。

プレッシング強度が強くないと書きましたが、ビジャもイニエスタもポドルスキもタイミングを見計らっていたのか、案外すんなりと鳥栖にボールを持たせてくれるシーンもありました。そうなると、センターバックがフリーでボールを運べる場面もでてきます。ただ、名古屋戦でも書きましたが、センターバックやボランチがひとりはがして神戸のマーキングをずらして縦パスを送るという事ができないため、神戸が組んでいるブロック(捕まえられたマーキング)に正面から突っ込んでいくというケースが多く、個の質に頼った攻撃となってしまいました。言わば金崎が相手にドリブルで勝てるかどうかという事が鳥栖の攻撃の成否につながるという。(攻撃に関しては後述の課題にも)

■ 失点シーン

前半の途中頃から、松岡が山口を放して大崎へプレッシングをかけるシーンが出てきます。

松岡に関しては、ボールを持ってから臆せずにドリブルでつっかけたり、素早いチェックでボールをかっさらったり、また、遠い位置ではありましたが積極的なミドルシュートも見せ、とても二種登録の選手とは思えないほどのアグレッシブさを見せてくれました。大崎へのプレッシングシーンでも、ボランチへのパスコースを切りながら、じわりじわりと大崎をサイドに追い込んでいく動きで、彼のポジショニングのセンスを感じました。

さて、松岡からの拘束から解放された山口は、後半から前を向いてボールを持てる機会が増えてきます。センターバック+ドイスボランチに対する数的不利を解消できないままであった鳥栖は、どうしても、全員を捕まえることができず、三田、山口が簡単に前を向いてボールを裁くシーンも増えてきました。失点のシーンは、その山口がボールを持って右サイドを進んでいたのですが、ノンプレッシャーで前を向いている状況でしたので、ビジャの飛び出しに呼応するように、縦パスを送り込むことに成功します。失点自体は、高橋のクリアが谷口のコントロール下におけない状況となり、こぼれ球がビジャの前に転がってきて決められてしまいまいした。

決まったゴールだけを見るとたまたまディフレクションが不運だったように見えますが、前半から、ダンクレー、三田、山口と、ビジャに対する縦パスを企画される回数が多く、しかも良い形でつながって決定的なシュートを放たれていました。このパスを送り込まれた事自体が守備組織の脆さであり、それを修正することができなかったことによって、ミスがゴールにつながってしまったことになります。

名古屋戦でもそうでしたが、同じ形で、同じピンチの形を何度か繰り返されていくうちに、いつかはミスが発生してゴールを許してしまうという状況ですよね。そういう意味では、失点に至るまでのボールの動きは違えど、失点を喫してしまうメカニズムは名古屋戦となんら変わらなかったということになります。

■ 開幕2試合で見えた課題

(1)守備におけるイニシアチブの取り方

名古屋戦は5-4-1ブロック、神戸戦は4-4-1-1ブロック、神戸戦の方がやや高い位置からのアクションは見えたものの、積極的に相手センターバック、ボランチにおける数的不利を解消しようとする動きは見えませんでした。これによって、相手は前を向いてボールを持ち、パスコースを探すことができました。名古屋ではシミッチ、神戸ではダンクレー、三田、山口という、スペースを探してパスを出せるセンスのあるプレイヤーに対するプレッシャーが希薄になってしまい、決定的ピンチとなるパスをだされてしまう事になりました。

前からボールを奪えないにしても、自分たちの守備のストロングポイントはどこなのか、どこのエリアに追い込んでいけばボールを刈り取る可能性が上がるのかを頭に入れ、組織としてそのエリアに追い出すような動きを見せないと、相手のミスが発生する確率は上がってきません。金崎にボールを刈り取らせるよりは、義希に刈り取らせる方がボール奪取の確率はぐんとあがります。

更に、ボールを奪う所がバラバラであればあるほど、ポジティブトランジションでの攻撃デザインにはまりづらくなります。例えば、奪ってすぐにトーレスにあててボールをキープしたいならば、中央で奪った方がトーレスの位置は近いですし、金崎のドリブル突破を使いたいならば、右サイドでボールを奪うよりは、左サイドでボールを奪った方が金崎への位置も近くなります。ボールを奪ってからターゲットとなる選手が遠いが上に、一旦センターバックまでボールを戻してしまうと、途端に相手は守備組織を作ってくるので、効率の良い攻撃にはつながりません。いかにして早く攻撃に繋げることのできる守備をするのかというのは喫緊の課題でしょう。

(2)攻撃における個の質の使い方

端的に言うと、現在のサガン鳥栖は、相手チームに「守備の選択」という問題をなかなか突きつけられていません。トーレス、金崎さえ気を付けていれば、当たり前に抑えられるという状況であり、また、当たり前に人数揃えてセンターバックに対してプレッシングをかければ、相手がミスしてくれるという状況ですので、守備側も楽に対応出来ている事でしょう。

個の質に頼る攻撃は決して間違えではありません。個の質というのは、そのチームが投資をして手に入れた武器ですから、これを最大限利用して投資効果を最大に上げる事こそがチームの勝利に繋がります。現在のサガン鳥栖の攻撃は、トーレス、金崎という質に頼る攻撃となっていますが、これはサガン鳥栖が手に入れた武器なので、大いに使いたいところです。

しかしながら、個の質と言っても限界があります。トーレスが3人のマークを抱えてシュートを打てるか、金崎が3人のマークを抱えてドリブル突破ができるかというと、それはさすがに成功する確率的には厳しいでしょう。この状況は、イバルボが帰ってきても、クエンカが帰ってきても、(突破できる確率は多少変わるかもしれませんが)同じ問題を抱える事になります。現在のサガン鳥栖は、マッシモ時代と同じ悩みを抱えておりまして、個の質を最大限生かすための周りのフォローが希薄となっている状態です。

個の質を最大限生かすためには、数的不利を生まない状況を作り出すことが必要です。金崎がサイドで1VS1の局面を作ることができれば、縦に入ってクロスを上げたり、カットインしてシュートを放ったり、相手に質で勝てる確率はぐんと上がります。トーレスも同じです。相手のマークが1人だけであれば、例え背中に背負ったとしてもマークを外して(ターンして)シュートを打つ力が十分にあることはここで書くまでもありません。

彼らをフリーにせずとも、せめて1VS1で相手と戦える状態にすることができれば、十分に仕事をしてくれるのですが、現在は、彼らにボールが渡ってしまうと、そのまま任せてしまって無理な突破を強いられることになっています。密集してくるのは相手のプレイヤーのみであり、こうなると、せっかくの個の強さがありながら、チャンスメイクの確率はかなり低くなります。

ただ、彼らに2人、3人とマークがつくという事は、別のエリアで鳥栖にとって数的優位なエリアが生まれているという事でもあります。そのエリアを使わない手はありません。ある程度のリスクを負っても、トーレス、金崎の居ないエリアに人数をかけることによって、新たなチャンスが生まれる可能性は十分にあり、そうやって、新たな問題を守備側につきつけることによって、守備組織に綻びが生まれてくるのです。しかしながら、現在のサガン鳥栖は、トーレス、金崎と言う、少数精鋭の完全なる正面突破で打開を図ろうとするので、相手にとっては組み易い状況に陥っています。

(3)シチュエーションにおけるゲームモデルのつくり方

チームとしては、当然、どのようなゲームモデル(戦い方、方針)でこの戦いに挑むかというのは確立した上で試合に臨みます。そして、当然の事ながら、想定したシチュエーションと異なる状況は訪れるので、その時にどのような修正を見せるのかというのがチームの総合力となります。

現在のサガン鳥栖は、スコアレスの状態であればそれなりの動きは見せるのですが、失点してからのゲームプランに乏しく、少なくとも名古屋戦、神戸戦では、戦局を変えるような対応が出来ていない状態です。

怪我などで選手の駒が少なかったり、そもそもカレーラス監督が選手の特徴を把握しきれていないというのもあるかもしれませんし、監督の意思や指示を選手が実現できていないだけかもしれませんのでまだ何とも言えませんが、うまくいっていない事だけは確かです。

事実、神戸は一切の選手交代を行いませんでした。鳥栖側が選手交代によって打開を図ろうとしても、神戸側が選手交代によって対応しなければならない程、脅威を与えていなかったという事です。

時間帯、得点差、戦力差、試合の重み等々、戦い方を最適な形に変化しなければならないシチュエーションは様々考えられるのですが、それらの状況に応じた対応がまだうまくかみ合っていません。

名古屋戦のレビューでも書きましたが、藤田に替わって豊田を入れたシーンは、3点差がついている状況で、失点するリスクを増してでもしなければならない交替だったのか、セカンドボールが拾えないという問題を抱えている状況で投入する選手が果たして豊田で正解だったのか、というのはチーム内で分析してほしい所です。長いシーズンですので、得失点差のために、前から行かずにブロック守備を続けると言う考え方もあり得るわけですから。

カレーラス監督は、松岡や樋口の起用などにあったように、選手たちをフラットな目で見てくれることによって、思いもよらない抜擢をしてくれそうな雰囲気を感じます。松岡の躍動はサガン鳥栖サポーターに希望を見せてくれることになりました。もしかしたら、カレーラス監督の采配によって、サガン鳥栖からニュースターが登場するかもしれません。早く、選手たちの実力を把握し、このチームでやりたいこと、やれること、やれないこと、そのあたりを整理した上で、一刻も早くチームのゲームモデルを確立して欲しい所です。

■ 終わりに

松岡は躍動感あふれるプレーでこの後もよい活躍を見せてくれそうなポテンシャルを見せてくれました。彼が一人でボールを追い込んでボールを奪う事もありましたので、組織守備の未熟さを個人の守備能力でカバーしてくれるという意味では非常にありがたい存在でした。

名古屋、神戸に関しては、組織のコンセプトのみならず、質の高さで勝負することができるチームであるので、開幕2連戦で当たるには非常に難しい相手でした。肝心なのは、質の高さで鳥栖が優位に上回ることができる相手にどのような戦いを演じる事ができるのか。鳥栖の個人の質を相手の組織で消されてしまわないように戦うことができれば良いのですが。

Posted by オオタニ at

22:16

│Match Impression (2019)