2018年03月23日

2018 第4節 : サガン鳥栖 VS 鹿島アントラーズ

今シーズンの初勝利をアウェーであげ、ホームでの連勝を狙う2018シーズンの第4節でしたが、試合開始早々に鹿島に先制を許し、そのビハインドを取り戻すことができないままタイムアップとなってしまいました。試合は負けてしまいましたが、攻める気持ち、勝ちたいという戦いっぷりはスタンドまで十分伝わってきましたし、鳥栖の選手のみならず鹿島の選手も含め、中盤でルーズボールになった際の互いに迫力のある奪い合いはサッカーの面白さを十分に感じることができました。

残念ながら、鹿島の先制点は、今年のサガン鳥栖の失点パターンにもろに当てはまるものでした。

「ビルドアップを試みるもそのボールが上手く収まらずに相手に奪われ、ショートカウンターで出されたボールに対してセンターバックがチャレンジするもボールを奪えずに相手のコントロール配下となる。そして、センターバックが空けたスペースを利用してシュートチャンスを作られる。」

今回は、鈴木がポジショニングしているエリアはミンヒョクのエリア内ではあるのですが、失点のシーンではスンヒョンがプレスに入りました。これにより、ミンヒョクとスンヒョンが交差するような形のポジションとなり、ミンヒョクのカバーが少し遅れ、金崎がスペースに入ってシュートを打てる時間を作ってしまいました。守備ラインが整っているときは、このようなセンターバックのプレスに対しても、サイドバックである吉田がカバーリング出来る余裕があります。しかしながら、ショートカウンターのような場面で、ブロックがしっかり作りきれていない場面では、センターバックのスペースをカバーすることができていません。(図を参照)

ここ数試合を見るかぎり、ミンヒョクとスンヒョンの両センターバックがチャレンジする際のリスクコントロールは今年の課題となりそうです。ミンヒョクもスンヒョンもスピードがあり、対人にも強く鋭いダッシュでボールを奪いきる能力を兼ね備えています。センターバックとしての最大のタスクはボールを奪う事ではなく、シュートを打たせない事なのですが、彼らに能力があるからこそ、その優先順位が逆転してしまい、リスクが顕在化するケースが度々出てきています。プレスとリトリートは一瞬で判断しなければならず、非常に難しい選択を迫られるとはいえ、今シーズンはボールを奪いに行くチャレンジに失敗してスペースを与えて失点してしまうというプレーが多く見られるのが非常に気になります。

鳥栖のミスもあったのですが、とにかく、この試合の金崎は非常に良い動きで攻撃の起点となっていました。スペースを察知する動きそしてそのスペースを利用する動きが鳥栖のディフェンス陣をことごとく苦しめました。セントラルハーフとディフェンスラインのライン間に現れたかと思えば、サイドバックの裏のスペースに現れることもあり、また、ハーフウェーラインでボールを受けた時は猛然と縦にドリブルを仕掛けたりとピッチを縦横無尽に駆け巡っていました。

鳥栖は金崎の動きを単独で止めることに苦労していました。ディフェンスラインとセントラルハーフの複数人で対応しなければならない状況が多く、金崎の動きを止める事に人数を割くことが、スムーズにカウンターに移行できないことにもつながっていました。サイドのスペース奥深くに入られ、そこにセントラルハーフがサポートに行った場合、そのスペースケアにフォワードが戻らなければならなくなります。フォワードのリトリートは、カウンター攻撃の配置としては低いポジショニングとなってしまい、ボールを奪って縦に送ってもそこが永木、三竿の餌食となるエリアとなってしまいます。これによってトランジションの場面でイバルボがよくつぶされていました。プレーをいったん止めることによって鹿島は悠々と守備ブロックを作る準備ができ、効果的なカウンターをなかなか許してくれませんでした。鹿島は攻撃をしかけている中であっても、ネガティブトランジションの設計が非常に整備されていました。

4-4-2で固める鹿島に対して、4-3-3の形でビルドアップを挑んだ鳥栖でしたが、序盤はやや前から奪いに来る鹿島を回避するために長いボールを使った攻撃を多用しました。長いボールも外に蹴るのではなくて中央を利用し、ヘディングが強い選手(おもに小野)を三竿にぶつけて空中戦で優位に立ち、セカンドボールをツートップが回収というシーンを作っていました。リスタートでもボールをつなぐ選択をせず、あえて権田からの長いボールを選択していたのも三竿には勝てるという意図があったのでしょう。実際、セカンドボールを拾ってからサイドへ展開というシーンを作ることが出来ていました。

鹿島は、鳥栖の長いボールに対する対策としてロングボールの競り合いにセンターバックをぶつけるという選択肢もあったでしょうが、あくまでも中央は空けないというコンセプトを維持し、ブロックを構えてセカンドボールに対するケアを優先しました。そして、徐々に、鹿島のフォワードのプレッシャーがボールを奪うためのものではなく、中央へのパスを通さないコースカットのための動きが多くなってきました。鳥栖としては、鹿島がブロックを構えるのである程度ボールを持つことができ、長いボールを蹴る必要もなく、自然とショートパスをつなぐビルドアップ重視の戦い方へと変化していきました。

ビルドアップの場面では、鳥栖の2センターバックに対しては、鹿島の2トップが迫ってきます。これを回避するために原川が引いてボールを受ける役割を果たしました。鹿島はブロックを崩したくないので、原川に対してインサイドハーフが出ていくまでのプレス体系は作らず、原川が引いた位置ではある程度ボールを保持することができました。そこから前に運ぶところで本当は中央でイバルボが持つ形を作ったほうがゴールに近い位置でプレイできるのですが、三竿と永木が決してイバルボを自由にしてくれないため、イバルボもボールを自由に持つために自然とサイドにポジションを移す形になっていきました。

そうなってくると、チームとして中央はあきらめて最初から外を使いましょうということで、システムを4-4-2に変えたサガン鳥栖。互いのインサイドハーフ、サイドバックがマッチアップするのですが、原川が引いて受けても更にアウトサイドに福田が構える形を作り、更にフォワードが一人サイドに加担することで数的優位な状態を作ることができ、サイドバックから縦にボールが入りやすい形になりました。

当然、縦一本槍ではなく、サイドバックから縦に入ってきたフォワードに入れてその平行にインサイドハーフがポジションを取ったり、時にはフォワード2人を寄せてサイドから中への道筋を作ろうとしていたのですが、ちょっとでも中に入ると永木と三竿の容赦ないプレスがかかるためなかなか中央を割れません。かといって、縦に入って外からクロスをあげても、中には強固なセンターバックの跳ね返しが待っているということで、最終的には外で受ける吉田が相手を一人はがしてクロスを上げるなり、イバルボが一人はがしてシュートを打つなりというところが頼みの綱になっていました。

後半に入るとサイドを使う動きはより顕著になり、セントラルハーフを3人寄せて攻撃の起点を左サイドに求めるようになります。高橋秀が深い位置に入ってきてボールキープに加担したのは、リスクを負ってでも点と取るという意思の現れでした。ただし、高橋の場合はサイドでフリーで受けたところでそこで何かを起こせる選手ではありません。吉田や福田がサイドで受けて相手のサイドバックと1VS1で対峙するのとは次へのアクションが異なります。高橋に関しては、ビルドアップに加担するよりは、クロスを待ち構える要員としてゴール前に張ったほうが良かったのではないかと。センターバックに対して高さのある高橋秀をぶつけることにより、クロスに対する脅威も増しますし、それによって裏から入ってくる福田がフリーで生きる形を作れれば昨年のゴールの再来が見られたかもという期待はあったのですが。

執拗にサイドからの攻撃を続けるサガン鳥栖は、原川がインサイドレーンでボールを保持し、大外の吉田と福田を使うという形が効果的でありまして、もしかしたら、中央を空けたくない鹿島としては鳥栖がサイドに人を寄せてきても最終的には捨ててもOKなゾーンだと割り切ったかもしれません。

鳥栖としては、OKなゾーンだと割り切ってもらったバーターとしてボールの前進は許してもらえるのですが、残念ながらシュートをどこで打ちましょうかという問題が最後まで解決しませんでした。前半にことごとくクロスを跳ね返されたのがトラウマになったのか、後半になるとサイド深く入ってもクロスも上げるようなシーンもなかなか作れず。人数を多くかけてボールを保持できていたのでより深い位置からの崩し(マイナスの折り返し)を狙ったのかもしれませんが、4-4でしっかりとブロックを作る鹿島ディフェンスの中央をこじ開けるまでは至らずにペナルティエリア付近で停滞。打開を図ろうとボールを右サイドへ展開しても小林が孤立した状態になると右サイドはほぼノーチャンス。先制点を奪われて攻撃しなければならない状況だと右サイドは個で打開できる選手が欲しい所ですが、鹿島のカウンターをさばくには小林は最適なサイドバックでありますので、やはり、先制点を奪われた事自体が試合を難しくしてしまいました。

攻め込んでいるようで効果的なシュートシーンが作れない状況の中だと、当然、ボール回しの中でミスも発生します。トランジションでの動きが明確である鹿島は、金崎・鈴木を起点としたカウンターが炸裂するので鳥栖のディフェンスラインは一時も気が抜けませんでした。鹿島のカウンターで、原川が全速力で自陣に戻ってプレスバックをかけるという昨年から比べると守備の意識が明らかに向上しているシーンを見れたのは、筆者にとってはある意味この試合最大の収穫でした(笑)しかし、カウンター攻撃で鹿島は金崎、鳥栖はイバルボという、預ける味方が明確であるというのは大きな武器です。

後半も15分くらいになると、段々と前線の動きが少なくなってきたので、活性化の為に田川を入れた鳥栖ですが、彼が入ったことによって明確に攻撃方法が変わるわけではありませんでした。田川を左サイドに張らせて小野を中央に置いた方がクロスに対するチャンスがあったような気がしないでもないですが、田川のポジション取りとしてはチョドンゴンとほぼ変わらず。皮肉にもパワープレイをしかけるべくスンヒョンが中央で張ることになり、田川が押し出されて左サイドに入った方が彼の持ち味が生きて縦に入ることができていたような気もします。

最後まで中央を空けきれない鳥栖でしたが、対比すると面白いシーンがありまして、クロスに対して鹿島はほとんどが植田、昌子が弾き返すというセンターバックが中央を固める守備でしたが、鳥栖は吉田、小林と、サイドバックが絞ることによってクリアするというシーンがよく見られました。当然、どちらが良い、悪いという話ではないのですが、鳥栖としては鹿島のセンターバックが強いので、そこを外すような仕組みづくりが欲しかったですね。鹿島のサイドバックがゴール前で守らなければならないようなシーンが作れれば、ゴールに一歩近づけたかもしれません。

ボールを保持して前進できていただけに最初の失点があったことが本当に惜しかったですし、ほんのわずかなミスを逃さない鹿島はさすがというべきでしょう。鹿島の出足の鋭さ(ネガティブトランジションでの守備スピード)は鳥栖を上回るものでありました。何よりも、1点リードで単に後ろを重たくするのではなく、プレスとリトリートをうまく使い分けて、ボールを保持しつつ守るという事が出来るのは鹿島の強みですね。鳥栖は1点リードの終盤は5バックにして後ろが重たくなって我慢できずに失点というシーンがあります。守り切れるならばそれでも良いのですが、結果的に追いつかれることもままあり、今回の鹿島の攻めも守りも一体となってトランジションにつながっているという試合運びは見習うべきところが多々あるところです。

余談ですが、試合前にベアスタグルメの喫茶ジェイさんと、「鹿島との試合はいつも固くなるから、たまには4-3みたいなバカ試合を見たいね」と話していましたが、やっぱり固い試合になり、望んだようなバカ試合にはなりませんでした(笑)

次は名古屋戦です。鹿島よりはスペースができて攻撃できる隙はあるでしょう。ただし、鹿島以上にボール保持されて鳥栖が作るスペースにピンポイントで入ってくる選手が多くなってきます。鳥栖として、前から奪いに行くのか、後ろでスペースを消すのか、ジョーへの対処は、シャビエルへの対処は、など、マッシモがどのような戦いを挑んでくるのか非常に楽しみであります。第5節はスタートダッシュにおける一区切りですので、ぜひとも勝利をあげて勝ち越しのスタートを切りたいところですね。

<画像引用元:DAZN>

残念ながら、鹿島の先制点は、今年のサガン鳥栖の失点パターンにもろに当てはまるものでした。

「ビルドアップを試みるもそのボールが上手く収まらずに相手に奪われ、ショートカウンターで出されたボールに対してセンターバックがチャレンジするもボールを奪えずに相手のコントロール配下となる。そして、センターバックが空けたスペースを利用してシュートチャンスを作られる。」

今回は、鈴木がポジショニングしているエリアはミンヒョクのエリア内ではあるのですが、失点のシーンではスンヒョンがプレスに入りました。これにより、ミンヒョクとスンヒョンが交差するような形のポジションとなり、ミンヒョクのカバーが少し遅れ、金崎がスペースに入ってシュートを打てる時間を作ってしまいました。守備ラインが整っているときは、このようなセンターバックのプレスに対しても、サイドバックである吉田がカバーリング出来る余裕があります。しかしながら、ショートカウンターのような場面で、ブロックがしっかり作りきれていない場面では、センターバックのスペースをカバーすることができていません。(図を参照)

ここ数試合を見るかぎり、ミンヒョクとスンヒョンの両センターバックがチャレンジする際のリスクコントロールは今年の課題となりそうです。ミンヒョクもスンヒョンもスピードがあり、対人にも強く鋭いダッシュでボールを奪いきる能力を兼ね備えています。センターバックとしての最大のタスクはボールを奪う事ではなく、シュートを打たせない事なのですが、彼らに能力があるからこそ、その優先順位が逆転してしまい、リスクが顕在化するケースが度々出てきています。プレスとリトリートは一瞬で判断しなければならず、非常に難しい選択を迫られるとはいえ、今シーズンはボールを奪いに行くチャレンジに失敗してスペースを与えて失点してしまうというプレーが多く見られるのが非常に気になります。

鳥栖のミスもあったのですが、とにかく、この試合の金崎は非常に良い動きで攻撃の起点となっていました。スペースを察知する動きそしてそのスペースを利用する動きが鳥栖のディフェンス陣をことごとく苦しめました。セントラルハーフとディフェンスラインのライン間に現れたかと思えば、サイドバックの裏のスペースに現れることもあり、また、ハーフウェーラインでボールを受けた時は猛然と縦にドリブルを仕掛けたりとピッチを縦横無尽に駆け巡っていました。

鳥栖は金崎の動きを単独で止めることに苦労していました。ディフェンスラインとセントラルハーフの複数人で対応しなければならない状況が多く、金崎の動きを止める事に人数を割くことが、スムーズにカウンターに移行できないことにもつながっていました。サイドのスペース奥深くに入られ、そこにセントラルハーフがサポートに行った場合、そのスペースケアにフォワードが戻らなければならなくなります。フォワードのリトリートは、カウンター攻撃の配置としては低いポジショニングとなってしまい、ボールを奪って縦に送ってもそこが永木、三竿の餌食となるエリアとなってしまいます。これによってトランジションの場面でイバルボがよくつぶされていました。プレーをいったん止めることによって鹿島は悠々と守備ブロックを作る準備ができ、効果的なカウンターをなかなか許してくれませんでした。鹿島は攻撃をしかけている中であっても、ネガティブトランジションの設計が非常に整備されていました。

4-4-2で固める鹿島に対して、4-3-3の形でビルドアップを挑んだ鳥栖でしたが、序盤はやや前から奪いに来る鹿島を回避するために長いボールを使った攻撃を多用しました。長いボールも外に蹴るのではなくて中央を利用し、ヘディングが強い選手(おもに小野)を三竿にぶつけて空中戦で優位に立ち、セカンドボールをツートップが回収というシーンを作っていました。リスタートでもボールをつなぐ選択をせず、あえて権田からの長いボールを選択していたのも三竿には勝てるという意図があったのでしょう。実際、セカンドボールを拾ってからサイドへ展開というシーンを作ることが出来ていました。

鹿島は、鳥栖の長いボールに対する対策としてロングボールの競り合いにセンターバックをぶつけるという選択肢もあったでしょうが、あくまでも中央は空けないというコンセプトを維持し、ブロックを構えてセカンドボールに対するケアを優先しました。そして、徐々に、鹿島のフォワードのプレッシャーがボールを奪うためのものではなく、中央へのパスを通さないコースカットのための動きが多くなってきました。鳥栖としては、鹿島がブロックを構えるのである程度ボールを持つことができ、長いボールを蹴る必要もなく、自然とショートパスをつなぐビルドアップ重視の戦い方へと変化していきました。

ビルドアップの場面では、鳥栖の2センターバックに対しては、鹿島の2トップが迫ってきます。これを回避するために原川が引いてボールを受ける役割を果たしました。鹿島はブロックを崩したくないので、原川に対してインサイドハーフが出ていくまでのプレス体系は作らず、原川が引いた位置ではある程度ボールを保持することができました。そこから前に運ぶところで本当は中央でイバルボが持つ形を作ったほうがゴールに近い位置でプレイできるのですが、三竿と永木が決してイバルボを自由にしてくれないため、イバルボもボールを自由に持つために自然とサイドにポジションを移す形になっていきました。

そうなってくると、チームとして中央はあきらめて最初から外を使いましょうということで、システムを4-4-2に変えたサガン鳥栖。互いのインサイドハーフ、サイドバックがマッチアップするのですが、原川が引いて受けても更にアウトサイドに福田が構える形を作り、更にフォワードが一人サイドに加担することで数的優位な状態を作ることができ、サイドバックから縦にボールが入りやすい形になりました。

当然、縦一本槍ではなく、サイドバックから縦に入ってきたフォワードに入れてその平行にインサイドハーフがポジションを取ったり、時にはフォワード2人を寄せてサイドから中への道筋を作ろうとしていたのですが、ちょっとでも中に入ると永木と三竿の容赦ないプレスがかかるためなかなか中央を割れません。かといって、縦に入って外からクロスをあげても、中には強固なセンターバックの跳ね返しが待っているということで、最終的には外で受ける吉田が相手を一人はがしてクロスを上げるなり、イバルボが一人はがしてシュートを打つなりというところが頼みの綱になっていました。

後半に入るとサイドを使う動きはより顕著になり、セントラルハーフを3人寄せて攻撃の起点を左サイドに求めるようになります。高橋秀が深い位置に入ってきてボールキープに加担したのは、リスクを負ってでも点と取るという意思の現れでした。ただし、高橋の場合はサイドでフリーで受けたところでそこで何かを起こせる選手ではありません。吉田や福田がサイドで受けて相手のサイドバックと1VS1で対峙するのとは次へのアクションが異なります。高橋に関しては、ビルドアップに加担するよりは、クロスを待ち構える要員としてゴール前に張ったほうが良かったのではないかと。センターバックに対して高さのある高橋秀をぶつけることにより、クロスに対する脅威も増しますし、それによって裏から入ってくる福田がフリーで生きる形を作れれば昨年のゴールの再来が見られたかもという期待はあったのですが。

執拗にサイドからの攻撃を続けるサガン鳥栖は、原川がインサイドレーンでボールを保持し、大外の吉田と福田を使うという形が効果的でありまして、もしかしたら、中央を空けたくない鹿島としては鳥栖がサイドに人を寄せてきても最終的には捨ててもOKなゾーンだと割り切ったかもしれません。

鳥栖としては、OKなゾーンだと割り切ってもらったバーターとしてボールの前進は許してもらえるのですが、残念ながらシュートをどこで打ちましょうかという問題が最後まで解決しませんでした。前半にことごとくクロスを跳ね返されたのがトラウマになったのか、後半になるとサイド深く入ってもクロスも上げるようなシーンもなかなか作れず。人数を多くかけてボールを保持できていたのでより深い位置からの崩し(マイナスの折り返し)を狙ったのかもしれませんが、4-4でしっかりとブロックを作る鹿島ディフェンスの中央をこじ開けるまでは至らずにペナルティエリア付近で停滞。打開を図ろうとボールを右サイドへ展開しても小林が孤立した状態になると右サイドはほぼノーチャンス。先制点を奪われて攻撃しなければならない状況だと右サイドは個で打開できる選手が欲しい所ですが、鹿島のカウンターをさばくには小林は最適なサイドバックでありますので、やはり、先制点を奪われた事自体が試合を難しくしてしまいました。

攻め込んでいるようで効果的なシュートシーンが作れない状況の中だと、当然、ボール回しの中でミスも発生します。トランジションでの動きが明確である鹿島は、金崎・鈴木を起点としたカウンターが炸裂するので鳥栖のディフェンスラインは一時も気が抜けませんでした。鹿島のカウンターで、原川が全速力で自陣に戻ってプレスバックをかけるという昨年から比べると守備の意識が明らかに向上しているシーンを見れたのは、筆者にとってはある意味この試合最大の収穫でした(笑)しかし、カウンター攻撃で鹿島は金崎、鳥栖はイバルボという、預ける味方が明確であるというのは大きな武器です。

後半も15分くらいになると、段々と前線の動きが少なくなってきたので、活性化の為に田川を入れた鳥栖ですが、彼が入ったことによって明確に攻撃方法が変わるわけではありませんでした。田川を左サイドに張らせて小野を中央に置いた方がクロスに対するチャンスがあったような気がしないでもないですが、田川のポジション取りとしてはチョドンゴンとほぼ変わらず。皮肉にもパワープレイをしかけるべくスンヒョンが中央で張ることになり、田川が押し出されて左サイドに入った方が彼の持ち味が生きて縦に入ることができていたような気もします。

最後まで中央を空けきれない鳥栖でしたが、対比すると面白いシーンがありまして、クロスに対して鹿島はほとんどが植田、昌子が弾き返すというセンターバックが中央を固める守備でしたが、鳥栖は吉田、小林と、サイドバックが絞ることによってクリアするというシーンがよく見られました。当然、どちらが良い、悪いという話ではないのですが、鳥栖としては鹿島のセンターバックが強いので、そこを外すような仕組みづくりが欲しかったですね。鹿島のサイドバックがゴール前で守らなければならないようなシーンが作れれば、ゴールに一歩近づけたかもしれません。

ボールを保持して前進できていただけに最初の失点があったことが本当に惜しかったですし、ほんのわずかなミスを逃さない鹿島はさすがというべきでしょう。鹿島の出足の鋭さ(ネガティブトランジションでの守備スピード)は鳥栖を上回るものでありました。何よりも、1点リードで単に後ろを重たくするのではなく、プレスとリトリートをうまく使い分けて、ボールを保持しつつ守るという事が出来るのは鹿島の強みですね。鳥栖は1点リードの終盤は5バックにして後ろが重たくなって我慢できずに失点というシーンがあります。守り切れるならばそれでも良いのですが、結果的に追いつかれることもままあり、今回の鹿島の攻めも守りも一体となってトランジションにつながっているという試合運びは見習うべきところが多々あるところです。

余談ですが、試合前にベアスタグルメの喫茶ジェイさんと、「鹿島との試合はいつも固くなるから、たまには4-3みたいなバカ試合を見たいね」と話していましたが、やっぱり固い試合になり、望んだようなバカ試合にはなりませんでした(笑)

次は名古屋戦です。鹿島よりはスペースができて攻撃できる隙はあるでしょう。ただし、鹿島以上にボール保持されて鳥栖が作るスペースにピンポイントで入ってくる選手が多くなってきます。鳥栖として、前から奪いに行くのか、後ろでスペースを消すのか、ジョーへの対処は、シャビエルへの対処は、など、マッシモがどのような戦いを挑んでくるのか非常に楽しみであります。第5節はスタートダッシュにおける一区切りですので、ぜひとも勝利をあげて勝ち越しのスタートを切りたいところですね。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

11:26

│Match Impression (2018)

2018年03月15日

2018 第3節 : 横浜Fマリノス VS サガン鳥栖

今シーズンのリーグ3試合目は横浜FMとの戦い。両チームともシーズン開幕から想定よりもエンジンのかかりが遅く、長いシーズンの為にも少しでも早く初勝利を挙げたいところでありましたが、序盤から積極的な戦いを挑んだサガン鳥栖に軍配があがりました。

今回のサガン鳥栖は、ルヴァンカップ湘南戦の終了後にそのまま神奈川に滞在するという選択をしました。移動の負担も軽減され、また、移動の時間を戦術理解や休息に使えるということが功を奏したのかもしれません。普段見るアウェーでの戦い(やや様子見からのスタート)とは若干異なり、かなり積極的な戦いを挑んできました。

試合は序盤からその成果を見ることができます。マリノスはサイドバックを駆使して変則的なビルドアップを試みる(後述)のですが、鳥栖はそのパターンにはまってしまう前に相手陣地から積極的にプレスをかけ、思うようなボール運びをさせないという選択をしました。デゲネクと中澤に対しては、チョドンゴン、イバルボのツートップが面倒を見ることになるのですが、そのプレスに対して、マリノスは扇原がセンターバック間におりて回避を試みます。そうすると、鳥栖は小野が積極的に扇原に付く動きを見せ、扇原を起点として自由に供給させないようにプレスをしかけました。その動きに連動して、山中、松原への供給に対しても福田、原川が運動量を駆使して対応し、そこから縦の位置にいる遠藤、ユンへの配球も小林、吉田が上手に阻止していました。

このように、鳥栖の前線の3人が流動的に動いてマリノスのポジションチェンジにフレキシブルに対応すると共に、前線の3人の動きに合わせてセントラルハーフ、サイドバックが効果的に連動して常に前からのアクションをかけ、これによって試合の主導権を握ることに成功しました。プレスを交わされて中町、天野あたりに繋げられると簡単に失点しそうな入り方だったのですが、圧力をかけ続ける事で相手のミスを誘うことに成功し、チーム全体でよく頑張ったと思います。ミスを誘発することによって、前線からボールを奪って何度かショートカウンターでシュートのチャンスを迎える事ができていましたし、マリノスにとっては、自分たちの形作りをしようと模索しているなかでの鳥栖の奇襲攻撃に合ったような心境だったでしょう。

また、この試合で良かったのは、前からアクションをかける場合と、リトリートしてブロックを構える場合を上手に使い分けていたところです。特に、後半になって疲れが見える時間帯は、なかなか前からプレッシャーをかける事ができなくなったのですが、その場合は素早く4-4-2のブロックにシフトして、無用にスペースを与えない守備ができていました。マリノスは両サイドからという攻撃が明確だったので、ゴール前でのターゲットとなるウーゴヴィエイラをミンヒョクとスンヒョンの2人で見ることができたというのも鳥栖にとっては良かったですね。

そうはいっても、マリノスも攻撃(ビルドアップ)に関しては戦術的な狙いというものがはっきりしておりまして、見ていてなかなかおもしろいものでありました。扇原が中央に降りてきて3人でビルドアップを開始し、サイドバックは、ボールと遠いサイドのサイドバックがセントラルハーフの位置まで絞ってきます。(時には、2人のサイドバックがボランチの位置で並ぶことがありました。)マリノスのセントラルハーフとウイングの選手が流動的にポジションを変えておりまして、それぞれがスペースを作る動きに対して補完するべくローテーションのような動きを見せていました。当然、フィニッシュに備えてウーゴヴィエイラは中央に待ち構えている状態です。ざっくり図で表すと下のような感じになります。

この動きの中で、マリノスの崩しで良いなと思ったのを2点紹介します。

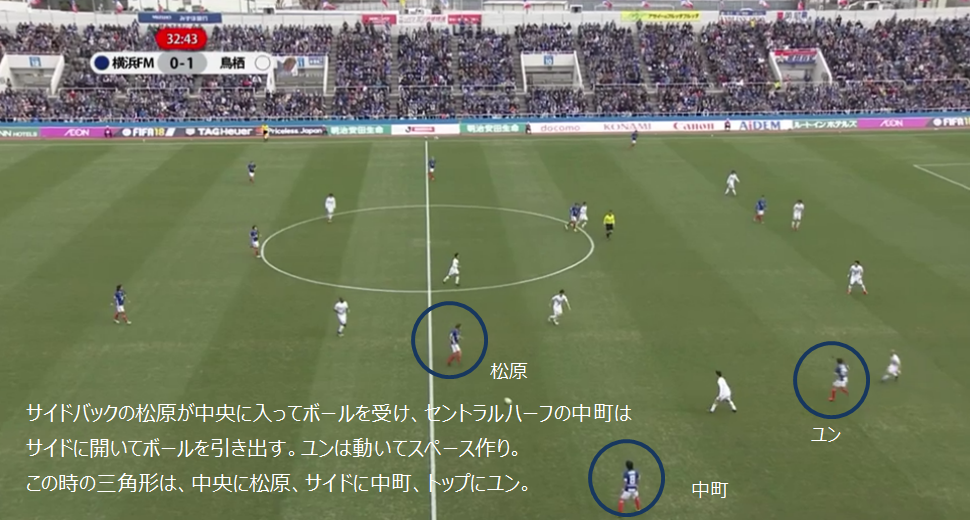

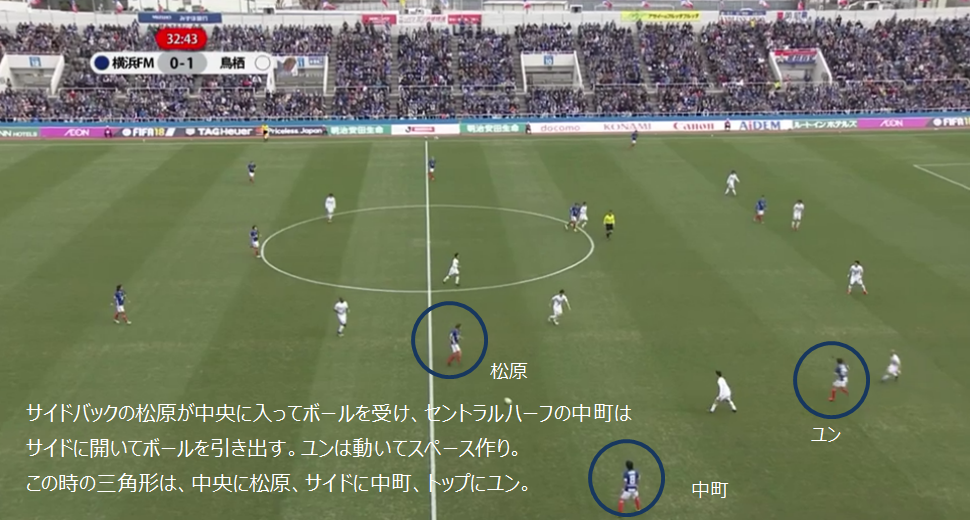

一つ目は前半のシーン。最終ラインの3人でボールを回しつつ、前へのパスを伺います。サイドバックの松原が中央に絞ってきたことによって、フリーの状態を作り出せたので中澤はひとつ前へ展開。そこからサイドに張っている中町に渡すものの、原川のアクションが早くてマリノスは最終ラインに一度撤退します。

そこから組み立て直しの中でユンと中町が動き直しをしておりまして、ユンが元々中町がいたエリアにリトリートし、そして鳥栖の2列目と3列目のライン間に(原川も吉田も動けない位置に)するすると中町が入ってきており、松原を経由して中町にボールが入った瞬間は、鳥栖はセンターバックの2人がいるだけでした。あとは、中町がウーゴヴィエイラにどうフィニッシュしてもらうかというプレイの選択という場面だったのですが、(鳥栖にとっては幸運にも)トラップをミスしてしまいまして、原川がリトリートして詰めることができる時間ができました。この、松原が中央に入ってくる動きを見ながら、ライン間にポジションを取る中町も意識しなければならないという状態は、鳥栖のセントラルハーフにとっては非常に頭を使う対応を強いられていました。

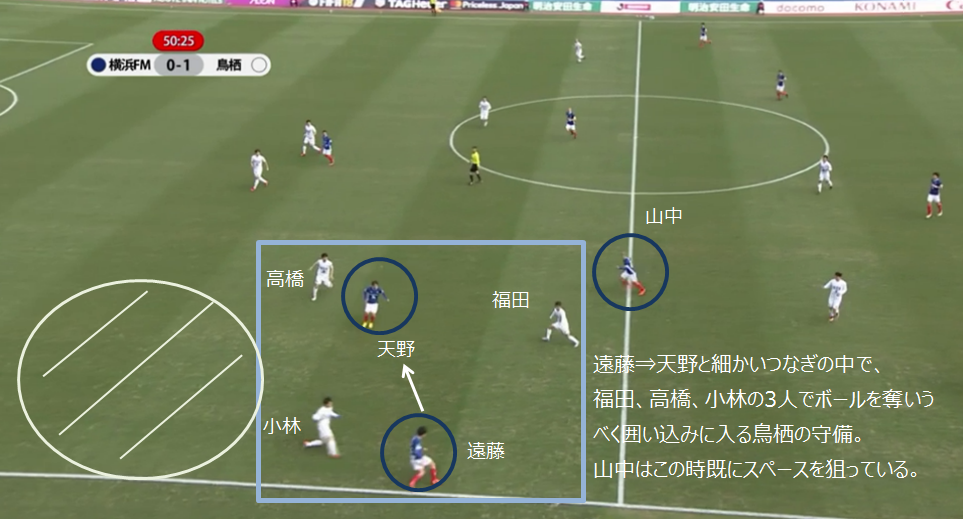

二つ目は後半のシーン。こちらは鳥栖にすこし疲れがでてきておりまして、前半のような前からの敢然たるプレスができずにややブロック守備が多くなってきた状態です。マリノスは右サイドで構築しようとするのですが、鳥栖のブロックの隙がなくて左サイドに展開。例によってサイドバックの山中が中央に入ったことによって、テゲネクが持ってあがるスペースが出来ます。

デゲネグは少しボールを運んだ後に、素早くサイドに張る遠藤に展開。これによってマリノスの連動のスイッチが入ります。ウイングの選手を自由にさせないというタスクをしっかりと守る小林が遠藤に対してプレスをしかけます。ボールが入ったのを見越して、天野がフォローで近寄ってくるのですが、当然中央のエリアを見る高橋も天野についてきます。ここでポイントなのですが、サイドにボールが入ったことによって、福田が挟み撃ちをしようと遠藤に圧力をかけ、鳥栖は3人でボールを奪おうという動きを見せました。結果的にボールは奪えなかったのですが、この連動も前半から続けてきた動きであり、これはこれでよかったと思います。ただ、ボールを奪えなかったという結果だったという事ですね(笑)

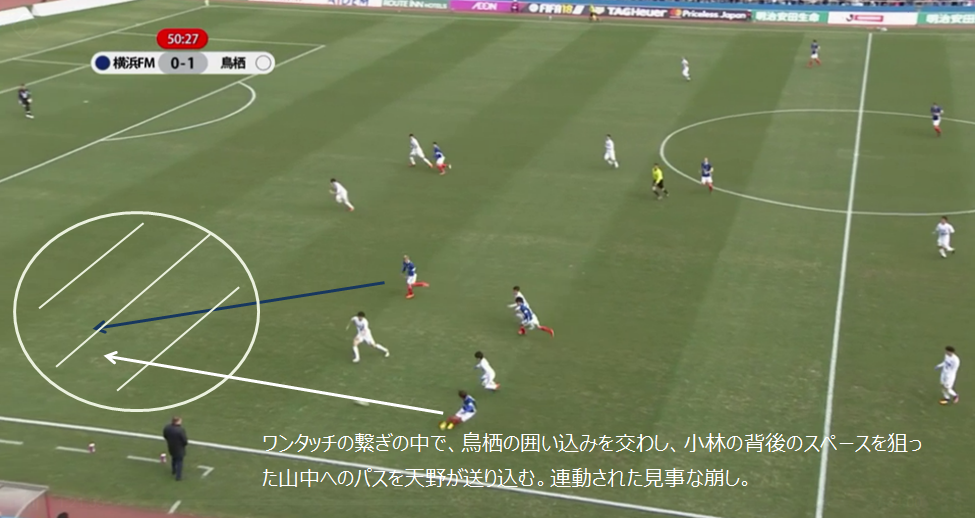

さて、天野にプレスをかけたところで、山中は、鳥栖がサイドの遠藤に食いついて空けた裏のスペースに向けてランニングを始めます。もし、サイドバックの位置からのランニングであれば、福田がそれに気づいてフォローできていたかもしれません。山中が中央に絞り込んでからのランニングなので、サイドに詰める鳥栖のハーフの背後の中で起きている事象であり、なかなか福田がつけないような状況を生みました。こういう所もこのポジショニングの利点ですね。また、天野も遠藤にボールが入った瞬間のフォローから縦へ抜ける山中に対して絶妙なパスを送りました。テゲネクのパスをスイッチに、3人の動きが連動したマリノスの素晴らしい攻撃でした。

………いかん、マリノス応援ブログみたいになってしまっていますね(笑)

では、鳥栖の攻撃に関してはどうだったのでしょうか。前から奪えていた時は当然ショートカウンターだったのですが、ブロックを構えてからボールを奪った時の起点をどうするかと言うと、やはりイバルボの存在は欠かせないものでした。

前述のように、マリノスはサイドバックを中央に寄せるのでどうしてもネガティブトランジションでは、サイドにスペースを生み出すことになります。そのスペースに対してイバルボが入っていくことによって、カウンター攻撃の起点作りを果たすことができていました。何度か権田からの素早いフィードを受けて前進するシーンがありましたが、そのポジション取りもマッシモから指示されていたのではないかと思われます。

また、サイドでイバルボが起点作りをしてくれるため、チョドンゴンが中央でラストパスを待つ形作りができたのが良かったです。この試合のチョドンゴンは、中澤、デゲネクから逃げることなく肉弾戦を選択し、怯むことなく体を張ってロングボールに挑んでいました。その副産物だったのですが、中央でロングボールを受ける用意をしていたからこそ、先制点は一度中澤に弾かれたものの、天野のバックパスミスをチョドンゴンが中央で奪ってそのままゴールに流し込むことができました。長崎戦のように、サイドに流れて基点づくりをしている状況ではあのゴールは生まれなかったということです。

そういう意味では、イバルボが中央で中澤たちとロングボールを競り合うよりは、サイドのスペースをついてボールを運ぶ方が当然のことながら彼の長所を生かせるわけでありまして、イバルボが復帰して彼がサイドで起点を作ってくれるのは鳥栖にとって大きなアドバンテージとなりました。イバルボとチョドンゴンの配置は今後もこの形で行きそうな気がします。あとは、イバルボにボールが入ってからの周りのフォローですね。彼がつぶれてくれたときに、それを活用して前進できるスペースを生かすことができれば、もっともっと攻撃の幅が広がるでしょうね。

しかし、マリノスの新たな試み(攻撃の形作り)が完成したらどのようなチームになるのかというのは楽しみですね。鳥栖にとっては、早めに当たって良かったかもしれません。今回は、まだまだマリノスが未完成な状況であったので鳥栖の方に軍配が上がりましたが、彼らのサッカーがより完成に近づいた時に、さて、マッシモはどのようにして対処する方法を考えるのか、またそういう戦術の応酬も楽しみなところであります。

第3節は、イバルボの復帰と共に、何とか今シーズンの初勝利をあげることができました。次のホーム鹿島戦は、早くも今シーズンの浮沈のカギを握る試合となりそうです。非常に楽しみですね。

<画像引用元:DAZN>

今回のサガン鳥栖は、ルヴァンカップ湘南戦の終了後にそのまま神奈川に滞在するという選択をしました。移動の負担も軽減され、また、移動の時間を戦術理解や休息に使えるということが功を奏したのかもしれません。普段見るアウェーでの戦い(やや様子見からのスタート)とは若干異なり、かなり積極的な戦いを挑んできました。

試合は序盤からその成果を見ることができます。マリノスはサイドバックを駆使して変則的なビルドアップを試みる(後述)のですが、鳥栖はそのパターンにはまってしまう前に相手陣地から積極的にプレスをかけ、思うようなボール運びをさせないという選択をしました。デゲネクと中澤に対しては、チョドンゴン、イバルボのツートップが面倒を見ることになるのですが、そのプレスに対して、マリノスは扇原がセンターバック間におりて回避を試みます。そうすると、鳥栖は小野が積極的に扇原に付く動きを見せ、扇原を起点として自由に供給させないようにプレスをしかけました。その動きに連動して、山中、松原への供給に対しても福田、原川が運動量を駆使して対応し、そこから縦の位置にいる遠藤、ユンへの配球も小林、吉田が上手に阻止していました。

このように、鳥栖の前線の3人が流動的に動いてマリノスのポジションチェンジにフレキシブルに対応すると共に、前線の3人の動きに合わせてセントラルハーフ、サイドバックが効果的に連動して常に前からのアクションをかけ、これによって試合の主導権を握ることに成功しました。プレスを交わされて中町、天野あたりに繋げられると簡単に失点しそうな入り方だったのですが、圧力をかけ続ける事で相手のミスを誘うことに成功し、チーム全体でよく頑張ったと思います。ミスを誘発することによって、前線からボールを奪って何度かショートカウンターでシュートのチャンスを迎える事ができていましたし、マリノスにとっては、自分たちの形作りをしようと模索しているなかでの鳥栖の奇襲攻撃に合ったような心境だったでしょう。

また、この試合で良かったのは、前からアクションをかける場合と、リトリートしてブロックを構える場合を上手に使い分けていたところです。特に、後半になって疲れが見える時間帯は、なかなか前からプレッシャーをかける事ができなくなったのですが、その場合は素早く4-4-2のブロックにシフトして、無用にスペースを与えない守備ができていました。マリノスは両サイドからという攻撃が明確だったので、ゴール前でのターゲットとなるウーゴヴィエイラをミンヒョクとスンヒョンの2人で見ることができたというのも鳥栖にとっては良かったですね。

そうはいっても、マリノスも攻撃(ビルドアップ)に関しては戦術的な狙いというものがはっきりしておりまして、見ていてなかなかおもしろいものでありました。扇原が中央に降りてきて3人でビルドアップを開始し、サイドバックは、ボールと遠いサイドのサイドバックがセントラルハーフの位置まで絞ってきます。(時には、2人のサイドバックがボランチの位置で並ぶことがありました。)マリノスのセントラルハーフとウイングの選手が流動的にポジションを変えておりまして、それぞれがスペースを作る動きに対して補完するべくローテーションのような動きを見せていました。当然、フィニッシュに備えてウーゴヴィエイラは中央に待ち構えている状態です。ざっくり図で表すと下のような感じになります。

この動きの中で、マリノスの崩しで良いなと思ったのを2点紹介します。

一つ目は前半のシーン。最終ラインの3人でボールを回しつつ、前へのパスを伺います。サイドバックの松原が中央に絞ってきたことによって、フリーの状態を作り出せたので中澤はひとつ前へ展開。そこからサイドに張っている中町に渡すものの、原川のアクションが早くてマリノスは最終ラインに一度撤退します。

そこから組み立て直しの中でユンと中町が動き直しをしておりまして、ユンが元々中町がいたエリアにリトリートし、そして鳥栖の2列目と3列目のライン間に(原川も吉田も動けない位置に)するすると中町が入ってきており、松原を経由して中町にボールが入った瞬間は、鳥栖はセンターバックの2人がいるだけでした。あとは、中町がウーゴヴィエイラにどうフィニッシュしてもらうかというプレイの選択という場面だったのですが、(鳥栖にとっては幸運にも)トラップをミスしてしまいまして、原川がリトリートして詰めることができる時間ができました。この、松原が中央に入ってくる動きを見ながら、ライン間にポジションを取る中町も意識しなければならないという状態は、鳥栖のセントラルハーフにとっては非常に頭を使う対応を強いられていました。

二つ目は後半のシーン。こちらは鳥栖にすこし疲れがでてきておりまして、前半のような前からの敢然たるプレスができずにややブロック守備が多くなってきた状態です。マリノスは右サイドで構築しようとするのですが、鳥栖のブロックの隙がなくて左サイドに展開。例によってサイドバックの山中が中央に入ったことによって、テゲネクが持ってあがるスペースが出来ます。

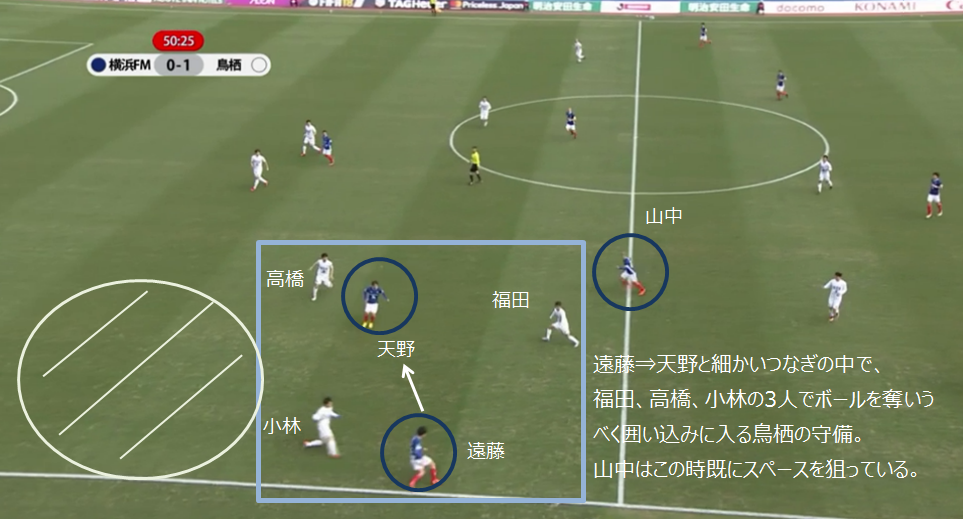

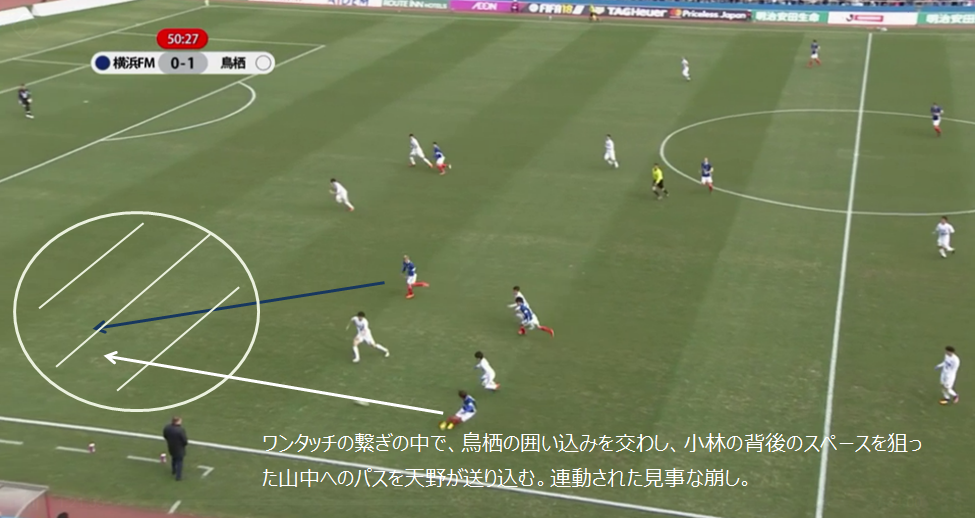

デゲネグは少しボールを運んだ後に、素早くサイドに張る遠藤に展開。これによってマリノスの連動のスイッチが入ります。ウイングの選手を自由にさせないというタスクをしっかりと守る小林が遠藤に対してプレスをしかけます。ボールが入ったのを見越して、天野がフォローで近寄ってくるのですが、当然中央のエリアを見る高橋も天野についてきます。ここでポイントなのですが、サイドにボールが入ったことによって、福田が挟み撃ちをしようと遠藤に圧力をかけ、鳥栖は3人でボールを奪おうという動きを見せました。結果的にボールは奪えなかったのですが、この連動も前半から続けてきた動きであり、これはこれでよかったと思います。ただ、ボールを奪えなかったという結果だったという事ですね(笑)

さて、天野にプレスをかけたところで、山中は、鳥栖がサイドの遠藤に食いついて空けた裏のスペースに向けてランニングを始めます。もし、サイドバックの位置からのランニングであれば、福田がそれに気づいてフォローできていたかもしれません。山中が中央に絞り込んでからのランニングなので、サイドに詰める鳥栖のハーフの背後の中で起きている事象であり、なかなか福田がつけないような状況を生みました。こういう所もこのポジショニングの利点ですね。また、天野も遠藤にボールが入った瞬間のフォローから縦へ抜ける山中に対して絶妙なパスを送りました。テゲネクのパスをスイッチに、3人の動きが連動したマリノスの素晴らしい攻撃でした。

………いかん、マリノス応援ブログみたいになってしまっていますね(笑)

では、鳥栖の攻撃に関してはどうだったのでしょうか。前から奪えていた時は当然ショートカウンターだったのですが、ブロックを構えてからボールを奪った時の起点をどうするかと言うと、やはりイバルボの存在は欠かせないものでした。

前述のように、マリノスはサイドバックを中央に寄せるのでどうしてもネガティブトランジションでは、サイドにスペースを生み出すことになります。そのスペースに対してイバルボが入っていくことによって、カウンター攻撃の起点作りを果たすことができていました。何度か権田からの素早いフィードを受けて前進するシーンがありましたが、そのポジション取りもマッシモから指示されていたのではないかと思われます。

また、サイドでイバルボが起点作りをしてくれるため、チョドンゴンが中央でラストパスを待つ形作りができたのが良かったです。この試合のチョドンゴンは、中澤、デゲネクから逃げることなく肉弾戦を選択し、怯むことなく体を張ってロングボールに挑んでいました。その副産物だったのですが、中央でロングボールを受ける用意をしていたからこそ、先制点は一度中澤に弾かれたものの、天野のバックパスミスをチョドンゴンが中央で奪ってそのままゴールに流し込むことができました。長崎戦のように、サイドに流れて基点づくりをしている状況ではあのゴールは生まれなかったということです。

そういう意味では、イバルボが中央で中澤たちとロングボールを競り合うよりは、サイドのスペースをついてボールを運ぶ方が当然のことながら彼の長所を生かせるわけでありまして、イバルボが復帰して彼がサイドで起点を作ってくれるのは鳥栖にとって大きなアドバンテージとなりました。イバルボとチョドンゴンの配置は今後もこの形で行きそうな気がします。あとは、イバルボにボールが入ってからの周りのフォローですね。彼がつぶれてくれたときに、それを活用して前進できるスペースを生かすことができれば、もっともっと攻撃の幅が広がるでしょうね。

しかし、マリノスの新たな試み(攻撃の形作り)が完成したらどのようなチームになるのかというのは楽しみですね。鳥栖にとっては、早めに当たって良かったかもしれません。今回は、まだまだマリノスが未完成な状況であったので鳥栖の方に軍配が上がりましたが、彼らのサッカーがより完成に近づいた時に、さて、マッシモはどのようにして対処する方法を考えるのか、またそういう戦術の応酬も楽しみなところであります。

第3節は、イバルボの復帰と共に、何とか今シーズンの初勝利をあげることができました。次のホーム鹿島戦は、早くも今シーズンの浮沈のカギを握る試合となりそうです。非常に楽しみですね。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

18:34

│Match Impression (2018)

2018年03月15日

2018 Jリーグカップ2節: サガン鳥栖 VS ヴィッセル神戸

ルヴァンカップ神戸戦のレビューです。画像がないのでスタジアムで見た記憶頼みということでご了承ください。

前半早々にロングボールのこぼれ球を渡辺に押し込まれて早々に失点してしまいました。結果的に、この失点によって神戸が楽に試合を進めることができ、鳥栖は取り戻すことが出来ずというところでした。

前半から神戸は早めにウェリントンに長いボールを当てて、ストロングポイントを利用して押し込んできます。鳥栖は、前から行きたい池田と、無理せずにスペースを埋めたい水野・河野という動きの中だったので、セントラルハーフもなかなか奪いにいくタイミングを取ることができず、そうしていく中で、長いボールを簡単に送られてウェリントンに競り負け、押し込まれて気が付けばゴール前に人が固まるという、序盤はゲーム作りに苦労していた印象です。

鳥栖にとって不運だったのは、神戸が先制した事によりゆっくりとボール回しをするので、なんとかボールを奪いにいかなければならないのですが、池田、水野の頑張りによって最終ラインを追い詰めて長いボールを蹴らせたところで、ウェリントンが待ち構えていてフィフティフィフティにすら持ちこめなかったというのは、なかなか報われない守備でした。

ただ、試合が進むにつれて、ウェリントンへの対処を段々とこなしていけるようになってからは、セカンドボールを刈れるようになってきて、少しづつ鳥栖がボールを持てるようになりました。予想外にウェリントン、渡辺、小川が鳥栖のビルドアップに対して積極的に前から奪いに来ていたため、鳥栖の最終ラインはそれを回避するだけで精いっぱいになってしまいましたが、彼らの体力を削るためと割り切れば、たとえ精いっぱいであったとしても、簡単に蹴らずにボールを回そうとしていたのは良かったと思います。

カウンターの場面がなかなかはまらなかったのは、縦のボールを水野や河野に当てた時に、彼らになかなかボールが収まらずにボールロストが多かったので、全体がリズムに乗りきれない要因となりました。組み立てにおいても、インサイドハーフが水野、河野とパス交換しようとするのですが、彼らが裏に抜けたいのか、横で受けたいのかの息が合わずに、ボールだけが転々と転がっていくのを見るのはなかなか虚しい瞬間でした。

水野と河野は同サイドにいたり、逆サイドにいたり、自由に動くのは良いのですが、もう少し秩序とルールを与えた方がチームとしては好循環だったかもしれません。ただ、他のメンバーも含めて試合出場機会の少ない選手が多い中での試合だったので、求めるものを互いに理解しあえてなかったのかなと。やむを得ないのかなというところですが、フリーでポジションを取れた時もありましたし、もう少しうまく味方からボールを引き出すことができればもっともっとチャンスができていたのですけどね。

ただし、鳥栖も繋いでいく中で早いサイドチェンジができた時には、神戸の中盤3枚のスライドが追いつかず、一気にチャンスに持ち込める展開もありました。特に、右サイドでつないでプレスをかわし、早い展開で左サイドに持って行けたときは、前線に上がる三丸にボールを渡せていました。三丸が何度かクロスのチャンスを迎えていたシーンですよね。

しかし、この試合の池田は孤軍奮闘でしたね。ロングボールにも競り勝ち、裏へ抜けてボールを受け、守備でもファーストディフェンダーとしてチームを引っ張る。今日は彼が動きがあったからこそ、試合を作れたといっても良いかもしれません。

後半になってからは、河野が前に残るようになり、得点を奪いに行くという意思表示を見せにきました。そのフォーメーションになってから、福田、田川が投入されます。前に選手を残したいので、押し込まれない限りは4-3でブロックを構築することになり、守備面を考えると福田への交代は妥当だと思います。石川は、レスポンスよく動いていたのですが、ネガティブトランジションでの戻りがやや遅い印象で、石川の戻りが早ければ!というシーンが度々発生してて、セントラルハーフとして埋めるべきスペースが埋められていない現象を生んでいました。その点を考えると、福田の方がはるかに守備力は上だと思います。

神戸も体力面の問題から前半のように前からプレスで押し込むことができず、裏に抜けることができる田川と、上下動のスピードがある福田の投入によって、少しづつ後ろでブロックを組む守備に変わってきました。鳥栖がボールを持てるようになってきた瞬間ですね。特に、ウェリントンの疲労が激しく、守備面での貢献が落ちただけでなく、ロングボールでの競り合いも高橋ユウジに後れを取るようになってきました。後半10分以降は、高橋がウェリントンに常に競り勝っていましたね。

鳥栖としては、この時間帯でひとつゴールがほしかったですが、なかなか奪えず、吉田監督もそのことを察知して前線に動ける選手を入れてきました。これで、少し、神戸が盛り返すことに成功してましたね。

試合も終盤になると、鳥栖も攻勢を見せるのですが、なかなか効果的なラストパスを送り込むことができませんでした。特に、右サイドが気になったのですが、河野と安在が二人とも左で蹴りたがるので、縦に抜けてからのクロスという選択肢がなかなか生まれず、二人でつないでいく中で、神戸にじわりじわりと押し寄せられてボールを後ろに戻さざるを得なくなっていました。

河野も久しぶりのスタメンフル出場が堪えたのか、最後の方は完全にガス欠状態でしたね(笑)彼のポテンシャルならば、鋭くカットインしてシュートという場面も作れたのでしょうが、疲れで足が動いていませんでした。

河野の動きが止まったことも関係するのですが、打開できないことに対して義希がなんとかしようと、アンカーの位置から一生懸命裏に抜ける動きを見せていました。ただ、最終ラインとしてはそこにボールを送り込むのに勇気がいるんですよね。もし、跳ね返されてしまったら、ボールを回収するはずの義希がそこにいないわけで、神戸がボールを回収したら目前にはセンターバックしかおらず、あっという間にピンチを迎えてしまいます。「アンカーがそこにいない現象」でのロングボールは非常に危険で、前に出せ!ということを思っていた方もいたかもしれませんが、そこまでのリスクを負ってボールを蹴っ飛ばすというのは、なかなか難しいところです。

逆にいうと、セカンドトップの河野あたりが裏に抜ける動きを見せてくれると、セカンドボールを刈れるハーフが控えているわけで、最終ラインもボールを送り込むチャレンジができるわけです。そういう意味でも、河野がガス欠して右サイドに張り付いたままとなってしまったのは、チームとしても痛いものでした。そう考えると、藤田の負傷による交代がちょっと響きましたね。

とはいえ、じっくりと粘って組み立てて神戸陣地の奥深くに入っていくこともできましたし、サイドを縦のボールで三丸、田川などの飛び出しを生かすこともできましたし、チャンスとしてはいくつか作っていたんですよね。あとはラストパスの精度。ゴール前に3~4枚入ったときですらシュートにつながらなかったのは残念でした。

最後はカウンターで2失点目を喫してしまったのですが、(高橋ユウジも疲れていましたね。大槻のスピードについていけていませんでした)結局は、序盤の神戸の1点で相手に楽をさせてしまうことになりました。

過密日程ですので、ルヴァンカップはターンオーバーに頼らざるを得ません。この試合で結果を出せなかった選手にもまたチャンスは来ると思うので、日々のトレーニングでガンバって、次の試合で良い結果を見せてほしいですね。

前半早々にロングボールのこぼれ球を渡辺に押し込まれて早々に失点してしまいました。結果的に、この失点によって神戸が楽に試合を進めることができ、鳥栖は取り戻すことが出来ずというところでした。

前半から神戸は早めにウェリントンに長いボールを当てて、ストロングポイントを利用して押し込んできます。鳥栖は、前から行きたい池田と、無理せずにスペースを埋めたい水野・河野という動きの中だったので、セントラルハーフもなかなか奪いにいくタイミングを取ることができず、そうしていく中で、長いボールを簡単に送られてウェリントンに競り負け、押し込まれて気が付けばゴール前に人が固まるという、序盤はゲーム作りに苦労していた印象です。

鳥栖にとって不運だったのは、神戸が先制した事によりゆっくりとボール回しをするので、なんとかボールを奪いにいかなければならないのですが、池田、水野の頑張りによって最終ラインを追い詰めて長いボールを蹴らせたところで、ウェリントンが待ち構えていてフィフティフィフティにすら持ちこめなかったというのは、なかなか報われない守備でした。

ただ、試合が進むにつれて、ウェリントンへの対処を段々とこなしていけるようになってからは、セカンドボールを刈れるようになってきて、少しづつ鳥栖がボールを持てるようになりました。予想外にウェリントン、渡辺、小川が鳥栖のビルドアップに対して積極的に前から奪いに来ていたため、鳥栖の最終ラインはそれを回避するだけで精いっぱいになってしまいましたが、彼らの体力を削るためと割り切れば、たとえ精いっぱいであったとしても、簡単に蹴らずにボールを回そうとしていたのは良かったと思います。

カウンターの場面がなかなかはまらなかったのは、縦のボールを水野や河野に当てた時に、彼らになかなかボールが収まらずにボールロストが多かったので、全体がリズムに乗りきれない要因となりました。組み立てにおいても、インサイドハーフが水野、河野とパス交換しようとするのですが、彼らが裏に抜けたいのか、横で受けたいのかの息が合わずに、ボールだけが転々と転がっていくのを見るのはなかなか虚しい瞬間でした。

水野と河野は同サイドにいたり、逆サイドにいたり、自由に動くのは良いのですが、もう少し秩序とルールを与えた方がチームとしては好循環だったかもしれません。ただ、他のメンバーも含めて試合出場機会の少ない選手が多い中での試合だったので、求めるものを互いに理解しあえてなかったのかなと。やむを得ないのかなというところですが、フリーでポジションを取れた時もありましたし、もう少しうまく味方からボールを引き出すことができればもっともっとチャンスができていたのですけどね。

ただし、鳥栖も繋いでいく中で早いサイドチェンジができた時には、神戸の中盤3枚のスライドが追いつかず、一気にチャンスに持ち込める展開もありました。特に、右サイドでつないでプレスをかわし、早い展開で左サイドに持って行けたときは、前線に上がる三丸にボールを渡せていました。三丸が何度かクロスのチャンスを迎えていたシーンですよね。

しかし、この試合の池田は孤軍奮闘でしたね。ロングボールにも競り勝ち、裏へ抜けてボールを受け、守備でもファーストディフェンダーとしてチームを引っ張る。今日は彼が動きがあったからこそ、試合を作れたといっても良いかもしれません。

後半になってからは、河野が前に残るようになり、得点を奪いに行くという意思表示を見せにきました。そのフォーメーションになってから、福田、田川が投入されます。前に選手を残したいので、押し込まれない限りは4-3でブロックを構築することになり、守備面を考えると福田への交代は妥当だと思います。石川は、レスポンスよく動いていたのですが、ネガティブトランジションでの戻りがやや遅い印象で、石川の戻りが早ければ!というシーンが度々発生してて、セントラルハーフとして埋めるべきスペースが埋められていない現象を生んでいました。その点を考えると、福田の方がはるかに守備力は上だと思います。

神戸も体力面の問題から前半のように前からプレスで押し込むことができず、裏に抜けることができる田川と、上下動のスピードがある福田の投入によって、少しづつ後ろでブロックを組む守備に変わってきました。鳥栖がボールを持てるようになってきた瞬間ですね。特に、ウェリントンの疲労が激しく、守備面での貢献が落ちただけでなく、ロングボールでの競り合いも高橋ユウジに後れを取るようになってきました。後半10分以降は、高橋がウェリントンに常に競り勝っていましたね。

鳥栖としては、この時間帯でひとつゴールがほしかったですが、なかなか奪えず、吉田監督もそのことを察知して前線に動ける選手を入れてきました。これで、少し、神戸が盛り返すことに成功してましたね。

試合も終盤になると、鳥栖も攻勢を見せるのですが、なかなか効果的なラストパスを送り込むことができませんでした。特に、右サイドが気になったのですが、河野と安在が二人とも左で蹴りたがるので、縦に抜けてからのクロスという選択肢がなかなか生まれず、二人でつないでいく中で、神戸にじわりじわりと押し寄せられてボールを後ろに戻さざるを得なくなっていました。

河野も久しぶりのスタメンフル出場が堪えたのか、最後の方は完全にガス欠状態でしたね(笑)彼のポテンシャルならば、鋭くカットインしてシュートという場面も作れたのでしょうが、疲れで足が動いていませんでした。

河野の動きが止まったことも関係するのですが、打開できないことに対して義希がなんとかしようと、アンカーの位置から一生懸命裏に抜ける動きを見せていました。ただ、最終ラインとしてはそこにボールを送り込むのに勇気がいるんですよね。もし、跳ね返されてしまったら、ボールを回収するはずの義希がそこにいないわけで、神戸がボールを回収したら目前にはセンターバックしかおらず、あっという間にピンチを迎えてしまいます。「アンカーがそこにいない現象」でのロングボールは非常に危険で、前に出せ!ということを思っていた方もいたかもしれませんが、そこまでのリスクを負ってボールを蹴っ飛ばすというのは、なかなか難しいところです。

逆にいうと、セカンドトップの河野あたりが裏に抜ける動きを見せてくれると、セカンドボールを刈れるハーフが控えているわけで、最終ラインもボールを送り込むチャレンジができるわけです。そういう意味でも、河野がガス欠して右サイドに張り付いたままとなってしまったのは、チームとしても痛いものでした。そう考えると、藤田の負傷による交代がちょっと響きましたね。

とはいえ、じっくりと粘って組み立てて神戸陣地の奥深くに入っていくこともできましたし、サイドを縦のボールで三丸、田川などの飛び出しを生かすこともできましたし、チャンスとしてはいくつか作っていたんですよね。あとはラストパスの精度。ゴール前に3~4枚入ったときですらシュートにつながらなかったのは残念でした。

最後はカウンターで2失点目を喫してしまったのですが、(高橋ユウジも疲れていましたね。大槻のスピードについていけていませんでした)結局は、序盤の神戸の1点で相手に楽をさせてしまうことになりました。

過密日程ですので、ルヴァンカップはターンオーバーに頼らざるを得ません。この試合で結果を出せなかった選手にもまたチャンスは来ると思うので、日々のトレーニングでガンバって、次の試合で良い結果を見せてほしいですね。

Posted by オオタニ at

00:38

│Match Impression (2018)

2018年03月08日

2018 第2節 : V・ファーレン長崎 VS サガン鳥栖

今シーズンの2試合目は長崎との九州勢対決。J1昇格後初のホーム戦ということで士気の高まる長崎に対し、J1の先輩として絶対に負けられない鳥栖であったのですが、前半早々に失点して苦しい立ち上がりを迎えます。しかしながら、後半になるとまるで違うチームのような戦いを見せ、何とか追い付いてドローで試合を終えました。

試合を振り返るに当たってやはり外せないのが長崎の先制点。この先制点を奪われる事によって、長崎に俄然勢いがつき、当初のプラン通りであろう鳥栖に対する守備戦術がはまって、前半は鳥栖にとって手も足も出ないような状況でした。

さて、先制点、追加点、そしてあわや3失点目というシュートがポストを叩いたシーンがこの試合の長崎のビッグチャンスだったのですが、実は、これらのシーンはすべてが同じ要因であり、すべてが鳥栖の対処ミスによって相手にチャンスを与えてしまったものでした。その隙を突いた長崎も見事だったのですが、3回も同じミスを繰り返してしまうのは大いに反省の余地があるところです。そのミスというのは、下記のような流れになります。

1.ビルドアップに失敗しパスミスが発生する。

↓

2.ボールを取り返すためにセンターバックが飛び出して中央のスペースを空ける

↓

3.センターバックがボールを奪えず、相手に空けた中央のスペースを使われる。

↓

4.カバーリングでも対応できずにシュートを許す。

センターバックがプレスに出るというのは非常に難しい判断でありまして、相手が隙を見せた時(後ろを向いた時、足元からボールが離れた時)はボールを奪うチャンスとしてプレスを仕掛けるチャンスなのですが、それでも、センターバックが飛び出す事は交わされたときにスペースを与えるというリスクを常に頭に入れておかなければなりません。プレスに行くときは、必ずボールを奪いきることが大事ですし、万が一奪えなかったとしても、セントラルハーフやサイドバックがカバーリングできる状態でないと容易にピンチを迎えてしまいます。

今回のケースはまさにそのリスクが顕在化したものでありまして、センターバックが飛び出したことによって長崎が自由に使えるスペースを与え、失点のきっかけを作ってしまいました。

1失点目は、後ろを向いてボールを受けようとしているファンマに対するアプローチでもあり、カバーリングに入った吉田が間に合っていますし、(吉田が軽く交わされてしまったこのイチかバチかのアタックこそ、褒められたものではありませんが。)センターバックが出ていくのはある程度適正なチャレンジだったかと思います。

しかしながら、2失点目のシーンは、相手が前を向いてプレーできていますし、セントラルハーフの選手と動きが重なっていますし、センターラインを越えているところでもありますから、リスクをかけて(中央のスペースを空けて)奪いに行くべきシーンであったかというと疑問が残ります。

3失点目未遂のシーンも同様に、中盤のセカンドボールの奪い合いにセントラルハーフを追い越してセンターバックが出てしまっています。最終ラインがひとりいない状況でありますが、サイドバックの福田の絞りも遅れており、その結果、同じように中央のスペースを使われてシュートまで持ち込まれてしまいました。(サイドバックが藤田、小林であれば中央を絞れていたかもしれません。このあたりが、急造サイドバックの難しさですね。)

いずれのシーンにしても、チームとしての守備で見ると失点のピンチを迎えるのは致し方ないかなと思えるシーンです。こういう同じようなシーンの繰り返しを見ると、昨シーズンからの守備組織の積上げというところが、どこまで生かされているのかというのは心配になりますよね。センターバックが状況に関わらず中央のスペースを空けてまでボールを奪いに行くことがマッシモとして是なのかなというところは気になります。

さて、長崎の得点シーンに関してセンターバックのふるまいに着目しましたが、見逃してはいけないのは、その元々のきっかけとなった、鳥栖のパスミスによるボールロストです。特に前半は、鳥栖のビルドアップがなかなか機能せず、長崎の出足の鋭いプレスの網にかかることになりました。1失点目も、2失点目も、小林から中央に戻すパスを奪われたことがきっかけになっておりました。長崎は、センターバックを釣り出した際に必ずセカンドトップがそのスペースに走り込んでいるので、事前の分析通りであったというのはうなずける結果です。

後半になると徐々にサガン鳥栖がボールを支配し、組み立てにも成功してシュートチャンスが少しずつ増えてきます。前半と後半とでどのような違いがあったのか、システムを比べてみましょう。

前半は、4-3-3のような形で4バック&3センターによるビルドアップを試みました。そのシステムではどのような組み合わせになるのかというのを図で表すと以下のようになります。長崎の基本的な追い込み方としては、ファンマとセカンドトップがセンターバックにプレッシャーをかけてサイドへ誘導し、サイドバックにボールが入ったところをウイングバックがプレスをかけ、センターハーフに戻すところを奪い取るという構図です。特に、前半は高橋の所がサイドバックからの戻りのパスに対してプレスを受けやすいエリアになっており、失点のきっかけとなったのも、サイドバックから中央に返すボールを奪われてからのものでした。鳥栖にとっては、4-3-3での組み立ては、長崎の思惑通りに相手の守備戦術にはまってしまうものだったのです。

前半の途中から鳥栖がシステムを4-4-2に変わることで少し変化がおきまして、センターバックからの一つ目の繋ぎのポイントがサイドバックだけでなく、両ボランチという選択肢ができました。ただし、二人とも低い位置でセンターバックからの逃げ道を作るだけに留まり、また、高橋はやや中央でのポジショニング、原川は左サイドでほぼ同じ高さでのポジショニングということで、前への展開がどうしても作れませんでした。

特に、ファンマ、鈴木、澤田が効果的にセンターバックへの圧力をかけ、サイドバックへとボールが渡る道筋を作り、そこから両ウイングバックと両ボランチが連動してサイドバックのところでボールを奪うというところは、4-3-3の場合でも、4-4-2の場合でも、さほど仕組みは変わっていませんでした。前半は長崎の運動量のある効果的なプレスによって、ほとんど鳥栖はビルドアップをさせてもらえませんでした。

後半に変わると、その様相が少し変わってきます。システムは前半の途中からと同じく4-4-2のような形ですが、まず目に付いたのは、原川のポジションが相手のウイングバックとボランチとの間にポジションを取り始めた事です。そして、両サイドバックはやや前目、インサイドハーフもサイドバックと縦の関係を作るようにビルドアップの仕組みを変えてきました。

これによって長崎は、ウイングバックがアウトサイドの小野・福田に対するケアでサイドバックまでプレスに行きずらくなり、前目にポジションを取る原川に対してセカンドトップがつくのかボランチがつくのかの選択を強いられることになり、結果として、前半は前から圧力をかけてきたのですが、ブロックを築くためにリトリートする選択が増えました。また、リトリートすることによって鳥栖のセンターバック2人に対してファンマ1人が応対するという数的構図になり、センターバックが比較的楽にボールを保持する事できると同時に運ぶドリブルで前進することが可能となりました。

このように、長崎は(体力の低下もあったでしょうが)前半の3-4-3のようなプレスから5-4-1のような守備ブロックの戦術へとシフトしていきました。これに輪をかけて、鳥栖は、特に左サイドに人数を集めることによって局地的な数的優位を作り、守備ブロックの外側からボールを前進させることに成功するようになりました。

ただし、数的優位を作るためにチョドンゴンも左サイドの崩しに参画するシーンがあり、そうなるとゴール前に構えるのが池田と逆サイドから入ってくる福田のみという状況で中央がやや薄い状態でした。サイドを崩してもクロスからのシュートというシーンがなかなか作れなかったのは、ちょっとしたジレンマでしたね。チョドンゴンが中央に張って、池田がサイドに出ていった方がゴールの可能性はあがっていたのかなとは思います。チョドンゴンが左サイドでフリーでボールを持つ状況を作っても、彼がクロスを上げるのを躊躇して味方にパスしてやり直してゴール前に入っていくシーンが象徴的でした。

吉田が試合後のインタビューではなぜ前半にやれなかったかという話をしていましたが、選手の気持ちの問題だけではない所ですよね。分析という観点で言うと、チームの総合力の問題だと思います。

相手(長崎)がどう出てくるのかという所もありますし、想定外の失点(得点)もありますし、試合は生き物ですから、なるべく早く状況にマッチするように戦い方を変えることが必要です。

この試合は、前半から4-3-3から4-4-2に変えたところはその対応力の現れだと思いますし、後半になってインサイドハーフを高い位置に上げるというリスクを負いましたが、その事によって長崎を押し下げることができたので、効果的なリスクの取り方であったと思います。前半は、長崎の分析の方が鳥栖のポテンシャルを上回ったという所で、後半は、長崎の体力の低下に乗じて鳥栖の対応力が上回ったという所でしょうね。

本当は勝ち点3が欲しかったところですが、アウェーの地という点、しかも2点ビハインドのシーンから追い付いての勝ち点1という点は、まずまずの結果と言えるでしょう。ただ、前半のような戦い方をしていたのであれば、相手の偶然のミスでしか勝ち点を積み重ねることは出来ません。もっともっと自分たちがイニシアチブを持って、組織的なサッカーをすることが必要ですし、各々のポジションの選手が、それぞれの持場・立場でやらなければならない事をクレバーにこなすようにならないと苦しい戦いは続くでしょう。

ひとまず、昨年からの継続した問題点ですが、ネガティブトランジションからの守備のミスによって失点を招くことが多いのは今年もまだ顕在でありまして、まずはこの無用な失点に関する早期の改善が必要だと思います。

<画像引用元:DAZN>

試合を振り返るに当たってやはり外せないのが長崎の先制点。この先制点を奪われる事によって、長崎に俄然勢いがつき、当初のプラン通りであろう鳥栖に対する守備戦術がはまって、前半は鳥栖にとって手も足も出ないような状況でした。

さて、先制点、追加点、そしてあわや3失点目というシュートがポストを叩いたシーンがこの試合の長崎のビッグチャンスだったのですが、実は、これらのシーンはすべてが同じ要因であり、すべてが鳥栖の対処ミスによって相手にチャンスを与えてしまったものでした。その隙を突いた長崎も見事だったのですが、3回も同じミスを繰り返してしまうのは大いに反省の余地があるところです。そのミスというのは、下記のような流れになります。

1.ビルドアップに失敗しパスミスが発生する。

↓

2.ボールを取り返すためにセンターバックが飛び出して中央のスペースを空ける

↓

3.センターバックがボールを奪えず、相手に空けた中央のスペースを使われる。

↓

4.カバーリングでも対応できずにシュートを許す。

センターバックがプレスに出るというのは非常に難しい判断でありまして、相手が隙を見せた時(後ろを向いた時、足元からボールが離れた時)はボールを奪うチャンスとしてプレスを仕掛けるチャンスなのですが、それでも、センターバックが飛び出す事は交わされたときにスペースを与えるというリスクを常に頭に入れておかなければなりません。プレスに行くときは、必ずボールを奪いきることが大事ですし、万が一奪えなかったとしても、セントラルハーフやサイドバックがカバーリングできる状態でないと容易にピンチを迎えてしまいます。

今回のケースはまさにそのリスクが顕在化したものでありまして、センターバックが飛び出したことによって長崎が自由に使えるスペースを与え、失点のきっかけを作ってしまいました。

1失点目は、後ろを向いてボールを受けようとしているファンマに対するアプローチでもあり、カバーリングに入った吉田が間に合っていますし、(吉田が軽く交わされてしまったこのイチかバチかのアタックこそ、褒められたものではありませんが。)センターバックが出ていくのはある程度適正なチャレンジだったかと思います。

しかしながら、2失点目のシーンは、相手が前を向いてプレーできていますし、セントラルハーフの選手と動きが重なっていますし、センターラインを越えているところでもありますから、リスクをかけて(中央のスペースを空けて)奪いに行くべきシーンであったかというと疑問が残ります。

3失点目未遂のシーンも同様に、中盤のセカンドボールの奪い合いにセントラルハーフを追い越してセンターバックが出てしまっています。最終ラインがひとりいない状況でありますが、サイドバックの福田の絞りも遅れており、その結果、同じように中央のスペースを使われてシュートまで持ち込まれてしまいました。(サイドバックが藤田、小林であれば中央を絞れていたかもしれません。このあたりが、急造サイドバックの難しさですね。)

いずれのシーンにしても、チームとしての守備で見ると失点のピンチを迎えるのは致し方ないかなと思えるシーンです。こういう同じようなシーンの繰り返しを見ると、昨シーズンからの守備組織の積上げというところが、どこまで生かされているのかというのは心配になりますよね。センターバックが状況に関わらず中央のスペースを空けてまでボールを奪いに行くことがマッシモとして是なのかなというところは気になります。

さて、長崎の得点シーンに関してセンターバックのふるまいに着目しましたが、見逃してはいけないのは、その元々のきっかけとなった、鳥栖のパスミスによるボールロストです。特に前半は、鳥栖のビルドアップがなかなか機能せず、長崎の出足の鋭いプレスの網にかかることになりました。1失点目も、2失点目も、小林から中央に戻すパスを奪われたことがきっかけになっておりました。長崎は、センターバックを釣り出した際に必ずセカンドトップがそのスペースに走り込んでいるので、事前の分析通りであったというのはうなずける結果です。

後半になると徐々にサガン鳥栖がボールを支配し、組み立てにも成功してシュートチャンスが少しずつ増えてきます。前半と後半とでどのような違いがあったのか、システムを比べてみましょう。

前半は、4-3-3のような形で4バック&3センターによるビルドアップを試みました。そのシステムではどのような組み合わせになるのかというのを図で表すと以下のようになります。長崎の基本的な追い込み方としては、ファンマとセカンドトップがセンターバックにプレッシャーをかけてサイドへ誘導し、サイドバックにボールが入ったところをウイングバックがプレスをかけ、センターハーフに戻すところを奪い取るという構図です。特に、前半は高橋の所がサイドバックからの戻りのパスに対してプレスを受けやすいエリアになっており、失点のきっかけとなったのも、サイドバックから中央に返すボールを奪われてからのものでした。鳥栖にとっては、4-3-3での組み立ては、長崎の思惑通りに相手の守備戦術にはまってしまうものだったのです。

前半の途中から鳥栖がシステムを4-4-2に変わることで少し変化がおきまして、センターバックからの一つ目の繋ぎのポイントがサイドバックだけでなく、両ボランチという選択肢ができました。ただし、二人とも低い位置でセンターバックからの逃げ道を作るだけに留まり、また、高橋はやや中央でのポジショニング、原川は左サイドでほぼ同じ高さでのポジショニングということで、前への展開がどうしても作れませんでした。

特に、ファンマ、鈴木、澤田が効果的にセンターバックへの圧力をかけ、サイドバックへとボールが渡る道筋を作り、そこから両ウイングバックと両ボランチが連動してサイドバックのところでボールを奪うというところは、4-3-3の場合でも、4-4-2の場合でも、さほど仕組みは変わっていませんでした。前半は長崎の運動量のある効果的なプレスによって、ほとんど鳥栖はビルドアップをさせてもらえませんでした。

後半に変わると、その様相が少し変わってきます。システムは前半の途中からと同じく4-4-2のような形ですが、まず目に付いたのは、原川のポジションが相手のウイングバックとボランチとの間にポジションを取り始めた事です。そして、両サイドバックはやや前目、インサイドハーフもサイドバックと縦の関係を作るようにビルドアップの仕組みを変えてきました。

これによって長崎は、ウイングバックがアウトサイドの小野・福田に対するケアでサイドバックまでプレスに行きずらくなり、前目にポジションを取る原川に対してセカンドトップがつくのかボランチがつくのかの選択を強いられることになり、結果として、前半は前から圧力をかけてきたのですが、ブロックを築くためにリトリートする選択が増えました。また、リトリートすることによって鳥栖のセンターバック2人に対してファンマ1人が応対するという数的構図になり、センターバックが比較的楽にボールを保持する事できると同時に運ぶドリブルで前進することが可能となりました。

このように、長崎は(体力の低下もあったでしょうが)前半の3-4-3のようなプレスから5-4-1のような守備ブロックの戦術へとシフトしていきました。これに輪をかけて、鳥栖は、特に左サイドに人数を集めることによって局地的な数的優位を作り、守備ブロックの外側からボールを前進させることに成功するようになりました。

ただし、数的優位を作るためにチョドンゴンも左サイドの崩しに参画するシーンがあり、そうなるとゴール前に構えるのが池田と逆サイドから入ってくる福田のみという状況で中央がやや薄い状態でした。サイドを崩してもクロスからのシュートというシーンがなかなか作れなかったのは、ちょっとしたジレンマでしたね。チョドンゴンが中央に張って、池田がサイドに出ていった方がゴールの可能性はあがっていたのかなとは思います。チョドンゴンが左サイドでフリーでボールを持つ状況を作っても、彼がクロスを上げるのを躊躇して味方にパスしてやり直してゴール前に入っていくシーンが象徴的でした。

吉田が試合後のインタビューではなぜ前半にやれなかったかという話をしていましたが、選手の気持ちの問題だけではない所ですよね。分析という観点で言うと、チームの総合力の問題だと思います。

相手(長崎)がどう出てくるのかという所もありますし、想定外の失点(得点)もありますし、試合は生き物ですから、なるべく早く状況にマッチするように戦い方を変えることが必要です。

この試合は、前半から4-3-3から4-4-2に変えたところはその対応力の現れだと思いますし、後半になってインサイドハーフを高い位置に上げるというリスクを負いましたが、その事によって長崎を押し下げることができたので、効果的なリスクの取り方であったと思います。前半は、長崎の分析の方が鳥栖のポテンシャルを上回ったという所で、後半は、長崎の体力の低下に乗じて鳥栖の対応力が上回ったという所でしょうね。

本当は勝ち点3が欲しかったところですが、アウェーの地という点、しかも2点ビハインドのシーンから追い付いての勝ち点1という点は、まずまずの結果と言えるでしょう。ただ、前半のような戦い方をしていたのであれば、相手の偶然のミスでしか勝ち点を積み重ねることは出来ません。もっともっと自分たちがイニシアチブを持って、組織的なサッカーをすることが必要ですし、各々のポジションの選手が、それぞれの持場・立場でやらなければならない事をクレバーにこなすようにならないと苦しい戦いは続くでしょう。

ひとまず、昨年からの継続した問題点ですが、ネガティブトランジションからの守備のミスによって失点を招くことが多いのは今年もまだ顕在でありまして、まずはこの無用な失点に関する早期の改善が必要だと思います。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

13:08

│Match Impression (2018)

2018年03月05日

2018 第1節 : サガン鳥栖 VS ヴィッセル神戸

2018シーズン開幕戦はJリーグ初の金曜日開幕ということで、その試合をホーム開催で迎えるという名誉を授かったサガン鳥栖。ベストアメニティスタジアムのキャパシティを考えると上出来とも言うべき2万人近くの観客が入り、サッカー以外のイベントも豊富に行われて相応の盛り上がりを見せ、リーグの関係者もある程度満足できるような開幕戦だったのではないでしょうか。ただし、サガン鳥栖サポーターとしては、サガン鳥栖の勝利という肝心なピースが欠けたこともあり、また、突然のスタジアムDJの交替と言う想定外の出来事もあり、これから色々な事を受け入れていかなければならないシーズンインを感じたのではないでしょうか。

さて、試合内容を簡単に振り返ります。サガン鳥栖は試合開始早々にPKによる先制点をあげます。中盤のボールが落ち着かない所を奪った高橋が一本のパスをディフェンスラインの裏にだし、そのボールに田川が反応して追いかけてきた那須のファールを誘いました。この先制点が鳥栖の守備体系の呼び水となったかはわかりませんが、鳥栖のシステムは、ボール保持時は4-3-3、ボールを奪われて一旦リトリートした際には5-3-2という状態でした。

守備面ですが、神戸ボールになった際に福田がデイフェンスラインに引いて5バックのような形成をとります。神戸のディフェンスラインに対しては前線の3人がアプローチをかけ、左サイドバックにボールが入った際には福田がディフェンスラインの位置から出てきます。縦へのスペースを消すと同時に、高橋がスライド、小野が1列引いて後ろからプレッシャーをかけるという形で、中央の人数を確保しつつ神戸のビルドアップを防ぎます。神戸の右サイドバックへの展開に対しては原川が中盤にいますのでそのまま対応します。

高橋は、主に上下動してスペースを埋めるという役割で、中央の縦パスに対しては、ディフェンスラインのミンヒョクとスンヒョンが積極的に対応するので、そのスペースを高橋が埋めるという動きで鳥栖の最終ラインのスペースケアを図っていました。3センターの動きがやや変則的な対応ではありましたが、序盤はそれぞれの運動量に支えられた守備陣形でした。

ポドルスキの動きが思ったよりも低い位置でありまして、ビルドアップのために最終ライン近くまでひいてボールを受ける動きを見せていました。そこに対して高橋などの中盤の選手がついて行った際に中央が空いてしまうという現象を生んでしまうのですが、前半はスペースにパスが出される前に出足の鋭いプレスによって神戸のミスを誘うという展開が続きました。

逆に言うと、鳥栖のチャンスは高い位置でのプレッシャーによって神戸のパスミスを生んで素早いトランジションからの攻撃が主体であり、後半になって鳥栖のプレッシャーが弱くなり、神戸のボールの循環が良くなって、ミスが少なくなると共に鳥栖のチャンスも少なくなっていきました。

後半に入ってくると、鳥栖がこれまで運動量によって埋めていたスペースに段々と空きがでてきます。そして、神戸は、前半になかなか使えなかった、「高橋がプレスで空けた中央のスペース」及び「福田が左サイドバックに付くために空けたスペース」を活用しだします。前半にボールを運べなかったエリアに少しずつ侵入してチャンスを作ることに成功しました。

徐々に神戸が攻勢をかけて、更にウェリントン、小川と選手を投入し、攻撃に特化したスタイルに変えてくると、サガン鳥栖ベンチが動き、高橋祐を入れて完全なる5バックへと移行します。マイク、ウェリントンという高さのあるフォワードが入りますので、3人のセンターバックで構えるのは決して悪くない選択だと思いますが、この時に、5-3-2のシステムにしてしまったことに関してはいろいろな考え方があるのではないでしょうか。

それは、5-3-2で小野と池田が中央に絞って相手センターバックからの縦パスを防ぐのですが、そのことによって、3センターの脇を小川に自由に使われて、クロスを上げやすい位置まで簡単にボールを運ばれてしまうという構図を作ってしまったからです。

少しでも自由を制限するために、小野が非常に頑張っていまして、センターバックからボールが右サイドに配球されたときに右サイドのケアにリトリートしていましたが、ひとりで中央とワイドのスペースを見なければならないので非常にきつかったと思います。3人のセンターバックを配置しているので、中央で跳ね返せば問題ないという考えだったのでしょうが、それでもあれだけ何回もクロスを上げられると(疲弊もあって)ひとつのミスからの失点に繋がる可能性は上がってしまいます。今回は、結局守りきれずに最後はマイクに押し込まれてしまいました。

実際、神戸に対する鳥栖の選択肢としては、

(1) 5-3-2でフォワードに3センターの脇のスペースケアまで担当する

➡️この試合の戦術。小野のスタミナに感謝。

(2) 5-3-2でサイドに出されたら、インサイドハーフ(原川)がケアに入って、フォワード(小野)がそのスペースを埋める

(3) 5-4-1で予めサイドにも人を配置し、サイドからのクロス配球を防ぐ(ただし、中央が若干薄くなる)

のような考え方がまず浮かびますが、今回のサガン鳥栖は(1)の選択で対応しました。

みなさんが監督ならば、(1)~(3)もしくは他のシステム変更も含めて、どのような手当てを行いますか?

試合と言うのは生き物なので、相手の対応に対してどのような対処を取るのかと言うところが重要なキーとなります。そういう意味では、監督の不在はこの試合に少なからず影響を与えたかもしれません。

さて、攻撃面では、鳥栖はこの試合でいきなりビルドアップの問題を突き付けられた形です。4-3-3(終盤は5-3-2)の攻撃の構えだったのですが、サイドバックからのつなぎどころに詰まって、長いボールを蹴ることが前提のような配置になっていました。

サイドバックとインサイドハーフを縦の関係でおいていたのですが、インサイドハーフがワイドに開いて神戸の選手を引き寄せて開けたスペースを誰がどのようにして使うのかというところの意思統一がなかなかされず、ビルドアップの出口となるべきエリアに人がいません。

フォワード陣に対してどのルートを経由してボールを当てるのか(ボールを運ぶのか)というところが再現性に乏しく、特に、セカンドトップの動きが裏抜けなのか、サイドでビルドアップの抜け道となるのか、そのあたりがチームとしての共通意識が薄いなと感じました。

イバルボがいればみんな最初にイバルボを見ます。では、イバルボがいなかったらみんな誰を見てボールを前進させるの?という課題が生まれてきている状態です。

押し込まれたときのクリアボールもイバルボであればアバウトなボールを抑えてくれてチームの時間を作ってくれますが、さて、彼がいない時には、どうやってチームの時間を確保するのかというところもビルドアップと同様に課題となっています。

鳥栖の攻撃戦術が、ひとりのスーパーな選手によって支えられていることは間違いないので、イバルボが戻ってくるまでは、我慢の戦いが続きそうですし、彼が戻ってこれないときはどのようにして課題解決するのか、もしかしたら時間がかかるかもしれません。(これが、冒頭で言った色々な事を受け入れるということの一つになります。)

開幕戦を引き分けでスタートしたサガン鳥栖。ルヴァンカップも例年になく過密スケジュールとなっておりまして、チームの構築に失敗したら立て直す時間がなかなか取れないかもしれません。イバルボの復帰も待たれるところですが、今一度、この試合における内容を振り返って選手間で意思確認し、次節に臨んでほしいですね。

<画像引用元:DAZN>

さて、試合内容を簡単に振り返ります。サガン鳥栖は試合開始早々にPKによる先制点をあげます。中盤のボールが落ち着かない所を奪った高橋が一本のパスをディフェンスラインの裏にだし、そのボールに田川が反応して追いかけてきた那須のファールを誘いました。この先制点が鳥栖の守備体系の呼び水となったかはわかりませんが、鳥栖のシステムは、ボール保持時は4-3-3、ボールを奪われて一旦リトリートした際には5-3-2という状態でした。

守備面ですが、神戸ボールになった際に福田がデイフェンスラインに引いて5バックのような形成をとります。神戸のディフェンスラインに対しては前線の3人がアプローチをかけ、左サイドバックにボールが入った際には福田がディフェンスラインの位置から出てきます。縦へのスペースを消すと同時に、高橋がスライド、小野が1列引いて後ろからプレッシャーをかけるという形で、中央の人数を確保しつつ神戸のビルドアップを防ぎます。神戸の右サイドバックへの展開に対しては原川が中盤にいますのでそのまま対応します。

高橋は、主に上下動してスペースを埋めるという役割で、中央の縦パスに対しては、ディフェンスラインのミンヒョクとスンヒョンが積極的に対応するので、そのスペースを高橋が埋めるという動きで鳥栖の最終ラインのスペースケアを図っていました。3センターの動きがやや変則的な対応ではありましたが、序盤はそれぞれの運動量に支えられた守備陣形でした。

ポドルスキの動きが思ったよりも低い位置でありまして、ビルドアップのために最終ライン近くまでひいてボールを受ける動きを見せていました。そこに対して高橋などの中盤の選手がついて行った際に中央が空いてしまうという現象を生んでしまうのですが、前半はスペースにパスが出される前に出足の鋭いプレスによって神戸のミスを誘うという展開が続きました。

逆に言うと、鳥栖のチャンスは高い位置でのプレッシャーによって神戸のパスミスを生んで素早いトランジションからの攻撃が主体であり、後半になって鳥栖のプレッシャーが弱くなり、神戸のボールの循環が良くなって、ミスが少なくなると共に鳥栖のチャンスも少なくなっていきました。

後半に入ってくると、鳥栖がこれまで運動量によって埋めていたスペースに段々と空きがでてきます。そして、神戸は、前半になかなか使えなかった、「高橋がプレスで空けた中央のスペース」及び「福田が左サイドバックに付くために空けたスペース」を活用しだします。前半にボールを運べなかったエリアに少しずつ侵入してチャンスを作ることに成功しました。

徐々に神戸が攻勢をかけて、更にウェリントン、小川と選手を投入し、攻撃に特化したスタイルに変えてくると、サガン鳥栖ベンチが動き、高橋祐を入れて完全なる5バックへと移行します。マイク、ウェリントンという高さのあるフォワードが入りますので、3人のセンターバックで構えるのは決して悪くない選択だと思いますが、この時に、5-3-2のシステムにしてしまったことに関してはいろいろな考え方があるのではないでしょうか。

それは、5-3-2で小野と池田が中央に絞って相手センターバックからの縦パスを防ぐのですが、そのことによって、3センターの脇を小川に自由に使われて、クロスを上げやすい位置まで簡単にボールを運ばれてしまうという構図を作ってしまったからです。

少しでも自由を制限するために、小野が非常に頑張っていまして、センターバックからボールが右サイドに配球されたときに右サイドのケアにリトリートしていましたが、ひとりで中央とワイドのスペースを見なければならないので非常にきつかったと思います。3人のセンターバックを配置しているので、中央で跳ね返せば問題ないという考えだったのでしょうが、それでもあれだけ何回もクロスを上げられると(疲弊もあって)ひとつのミスからの失点に繋がる可能性は上がってしまいます。今回は、結局守りきれずに最後はマイクに押し込まれてしまいました。

実際、神戸に対する鳥栖の選択肢としては、

(1) 5-3-2でフォワードに3センターの脇のスペースケアまで担当する

➡️この試合の戦術。小野のスタミナに感謝。

(2) 5-3-2でサイドに出されたら、インサイドハーフ(原川)がケアに入って、フォワード(小野)がそのスペースを埋める

(3) 5-4-1で予めサイドにも人を配置し、サイドからのクロス配球を防ぐ(ただし、中央が若干薄くなる)

のような考え方がまず浮かびますが、今回のサガン鳥栖は(1)の選択で対応しました。

みなさんが監督ならば、(1)~(3)もしくは他のシステム変更も含めて、どのような手当てを行いますか?

試合と言うのは生き物なので、相手の対応に対してどのような対処を取るのかと言うところが重要なキーとなります。そういう意味では、監督の不在はこの試合に少なからず影響を与えたかもしれません。

さて、攻撃面では、鳥栖はこの試合でいきなりビルドアップの問題を突き付けられた形です。4-3-3(終盤は5-3-2)の攻撃の構えだったのですが、サイドバックからのつなぎどころに詰まって、長いボールを蹴ることが前提のような配置になっていました。

サイドバックとインサイドハーフを縦の関係でおいていたのですが、インサイドハーフがワイドに開いて神戸の選手を引き寄せて開けたスペースを誰がどのようにして使うのかというところの意思統一がなかなかされず、ビルドアップの出口となるべきエリアに人がいません。

フォワード陣に対してどのルートを経由してボールを当てるのか(ボールを運ぶのか)というところが再現性に乏しく、特に、セカンドトップの動きが裏抜けなのか、サイドでビルドアップの抜け道となるのか、そのあたりがチームとしての共通意識が薄いなと感じました。

イバルボがいればみんな最初にイバルボを見ます。では、イバルボがいなかったらみんな誰を見てボールを前進させるの?という課題が生まれてきている状態です。

押し込まれたときのクリアボールもイバルボであればアバウトなボールを抑えてくれてチームの時間を作ってくれますが、さて、彼がいない時には、どうやってチームの時間を確保するのかというところもビルドアップと同様に課題となっています。

鳥栖の攻撃戦術が、ひとりのスーパーな選手によって支えられていることは間違いないので、イバルボが戻ってくるまでは、我慢の戦いが続きそうですし、彼が戻ってこれないときはどのようにして課題解決するのか、もしかしたら時間がかかるかもしれません。(これが、冒頭で言った色々な事を受け入れるということの一つになります。)

開幕戦を引き分けでスタートしたサガン鳥栖。ルヴァンカップも例年になく過密スケジュールとなっておりまして、チームの構築に失敗したら立て直す時間がなかなか取れないかもしれません。イバルボの復帰も待たれるところですが、今一度、この試合における内容を振り返って選手間で意思確認し、次節に臨んでほしいですね。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

19:11

│Match Impression (2018)