2019年04月30日

2019 第9節 : サガン鳥栖 VS 湘南ベルマーレ

2019シーズン 第9節、湘南ベルマーレ戦のレビューです。

鳥栖のスタメンは、ルヴァンカップ仙台戦と同じメンバーでした。このメンバーでの戦い方に一定の手ごたえを感じたのでしょう。ところが、開始早々の藤田の怪我によって選手交代を余儀なくされてしまい、交代出場した小林が右サイドのウイングバックのポジションにつき、原が右ストッパーの位置に入りました。最終的には、システムを湘南に合わせる形で攻撃時3-4-2-1、守備時5-4-1の形でこの試合に臨みました。

湘南のスタメンは、前節の川崎戦から変更が入りました。杉岡をストッパーの位置に下げて左ウイングバックに鈴木冬を起用。前線は梅崎に代わって鈴木国が入り、川崎戦の前半早々にケガで退いた武富の代わりに大橋が入りました。

■システム

今節の鳥栖は、湘南に合わせる形のセットアップとなりました。湘南が攻撃のフェーズでは、トップ、セカンドトップ、ウイングバックの5枚をそろえてくるので、4バックでサイドハーフ(もしくはボランチ)を下して対応するよりは、最初から5枚を並べた方が明確に相手のマークにつきやすいとの判断でしょう。

湘南はアグレッシブに前線に人数をかけてくるので、人を逃さず、裏を取られないためにも、最終ラインに頭数をそろえておくのは妥当な対応策のひとつです。試合開始当初、湘南のロングボールに対して秀人が最終ラインに下がる動きを見せたので、4枚スタートだったとしても、押し込まれたら5枚そろえる手はずであったかと思われます。

アンヨンウとクエンカはやや下がり目のポジショニングとなりました。これによって、前線からのプレッシングはチョドンゴンが対応することとなり、湘南は最終ラインに3人を置いておく必要がないために、ストッパーが積極的に攻撃に参画することになります。

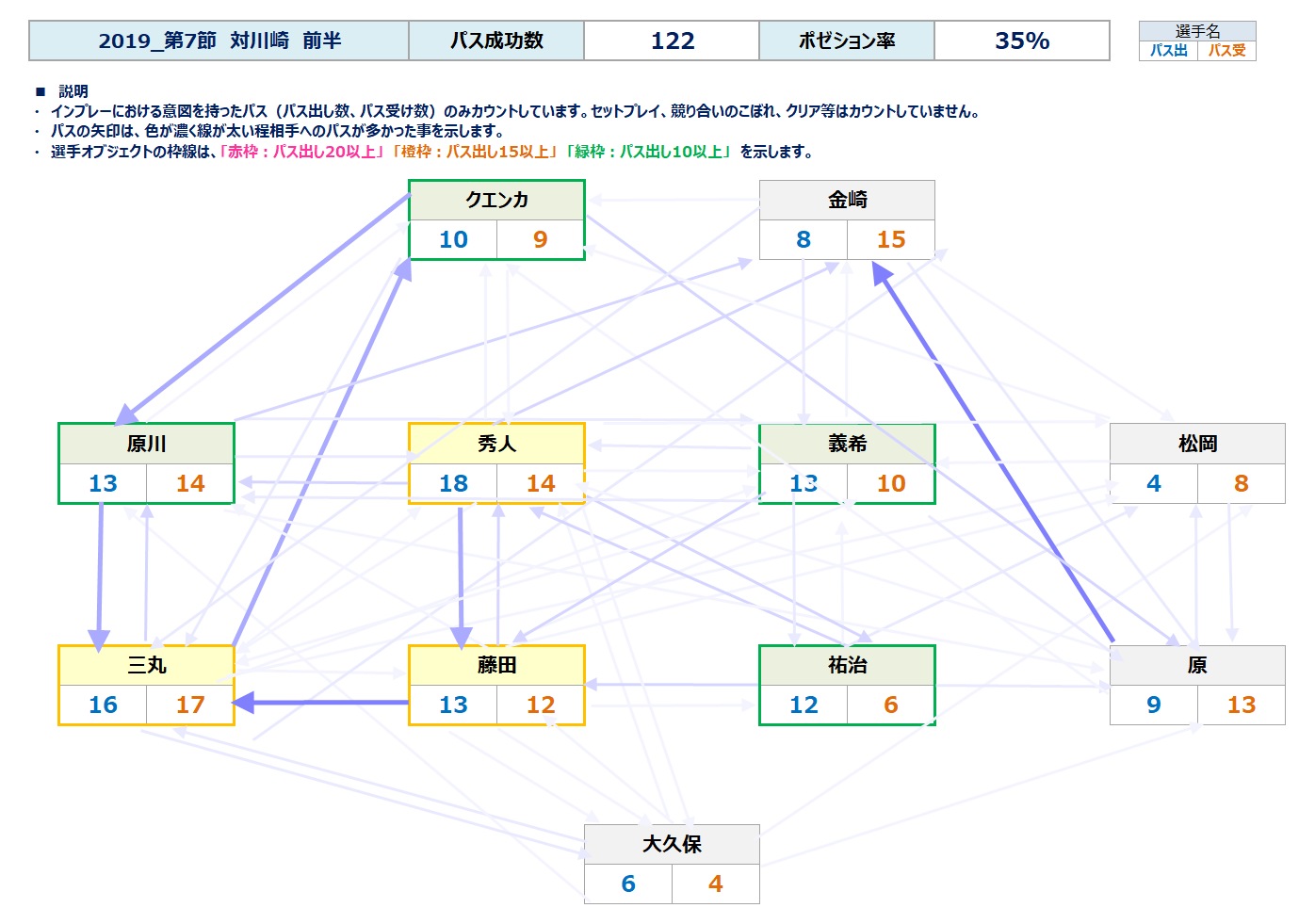

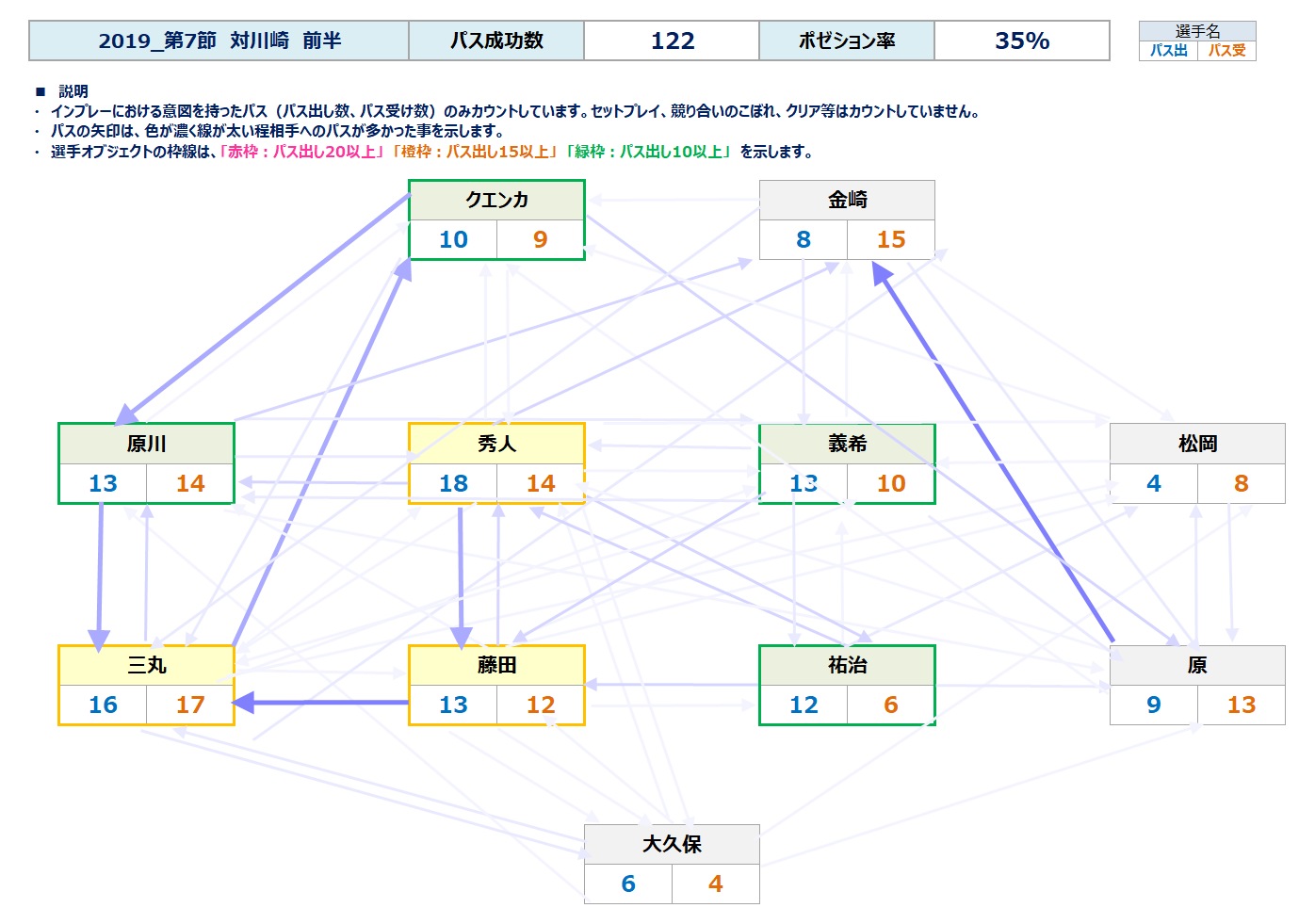

■パスネットワーク図

この試合の戦術であるカウンター攻撃を表すかのように、最終ライン間でのパス交換がほとんどありません。詳しくは後述に。

■湘南の狙い、鳥栖の狙い

前半早々に藤田がケガでピッチの外で治療を受けることとなり、藤田が外にいるときの鳥栖のシステムは4-4-1で、チョドンゴンをトップに残して2ラインで湘南の攻撃に備えました。

開始早々、思わぬ形で数的優位の状況を得た湘南が攻め立てます。

湘南の狙いは早めに前線にボールを送り込み、山崎(もしくはセカンドトップ)のキープを利用しての波状攻撃です。山崎に求めている役割は重要で、彼がセンターバックを引き付けてキープすることによって、セカンドトップやウイングバックが前を向いてアタックする機会を作ります。

4分には早めに裏に送り込んだことによって得られたセットプレイから大橋が決定的なシュートを放ちますがバーの上でした。

その後の5分のプレーでも、鳥栖のゴールキックの跳ね返しを山崎がキープする事によって、鳥栖のラインを押し下げることに成功。いったん最終ラインに戻しますが、プレッシャーのかからない状態からボールを持ちだした山根がクエンカをはがして山崎へ縦パス。そのまま上がって落としのボールからミドルシュートを放ちました。湘南がこの試合で見せようとした攻撃の形を5分の間でいくつか実現しました。

今のサガン鳥栖に足りないのは、このセンターバックがセントラルハーフのプレッシングをはがして縦パスを送るプレイ、そしてフォワードがボールを受けて飛び込んでくる前向きのプレイヤーにボールを渡すプレイでして、プレッシングを回避してシュートに結び付ける攻撃の術を湘南が教えてくれるかのような一連の攻撃でした。

さて、6分頃、サガン鳥栖も対抗して自分たちの形を見せ始めます。高い位置をとっていた松田のトラップミスを見逃さずに原川がカット。素早くアンヨンウにボールを送り、ドリブルによる前進から最後は左サイドを上がってきたクエンカにやさしいパスを送ってからのシュート。この決定的なチャンスを決めていれば、サガン鳥栖がこの試合をものにできている可能性が高くなるシュートでしたが、残念ながら決めきることができませんでした。サガン鳥栖も、開始早々に、引いた守備からカウンターで両サイドの裏のスペースを狙うという形がしっかりと表現できていました。

このプレーの後、アンヨンウのファールでようやくプレーが止まり、小林が藤田に代わってピッチにはいります。小林が入ったことによって、鳥栖のポジショニングが明確になり、この試合のサガン鳥栖の狙いがはっきりと見えるようになりました。

一つ目の狙いは、相手をおびき出すブロック守備からのカウンター攻撃。

最終ラインを5枚ならべ、中盤はアンヨンウとクエンカをアウトサイドに落として中央を原川と義希でフィルターをかけます。トップがチョドンゴン一人になるので、湘南は最終ラインに3人を残す必要がなく、特に山根が積極的にポジションを上げて攻撃に参画してきました。

鳥栖としては、クエンカ、アンヨンウを杉岡、山根にぶつけて前から積極的に奪いに行くという案も考えられたのですが、あえて全体を低い位置に置くことで湘南が前に出てくるようにし向け、そしてボールを奪うと同時に湘南の両サイドの裏のスペースへ向けてクエンカとアンヨンウが飛び出していく形を作りました。彼らがそのままゴール前まで突破、もしくは起点を作ってボールキープの間に小林、三丸のフォローを待ち、早いタイミングでのクロスを中央に待ち構えるチョドンゴンに送る攻撃を繰り出しました。

二つ目の狙いは、長いボールをチョドンゴンに当ててからのセカンドボール奪取からの展開。

正確には、10分頃までは、最終ラインも大久保を利用してボールをつなごうと試みますが、鳥栖の最終ラインの3人に対して、湘南がトップ+セカンドトップの3人でプレッシングをかけるため、同数プレッシングを回避する手立てがない状態で苦し紛れのロングボールを蹴らされる場面が多く訪れました。三丸が窮屈になって長いボールを蹴ろうとしても大橋にひっかけられてしまうシーンはその典型的な例です。

窮屈になってしまうくらいならば、最初から蹴っ飛ばそうというのは自然の流れであって、チョドンゴンに向かって蹴った際に、例え競り負けてもセカンドボールを拾える位置に必ず原川か義希を配置し、奪ってからすぐにサイドハーフに展開というポジショニングを作ることができました。チョドンゴンと原川・義希がしっかりと中央で縦の関係を作れたので、例えチョドンゴンが競り負けたとしても、セカンドボールを狙える形作りができていました。

30分には、フレイレからのロングボールを祐治が弾き返したところ、原川が後ろ向きの状態ながらもダイレクトで右サイドのスペースにはいってくるアンヨンウにボールを送り込みました。そこから小林を経由して、再びアンヨンウに送り込み、チョドンゴンとのワンツーを仕掛けますが惜しくもミス。ただ、原川のアンヨンウのポジショニングがわかっていることを見越してのパスは非常に良かったです。これこそ、戦術的に、配置的に意思疎通ができている事の現れです。

この試合、右サイドの原川、アンヨンウ、小林はグループによる崩しを幾度となく発揮できていました。小林のボールの持ち方とターンの仕方だけで相手をはがして前にボールを送り込むプレーは、是非とも原には参考にしてほしいプレーです。

36分にも鳥栖の狙い通りの形ができて、湘南のロングボールに対して祐治が跳ね返し、チョドンゴンが競って、そのこぼれ球を拾った義希がダイレクトで左サイドの裏に抜けるクエンカに送り出しました。このシーンはクエンカが相手をかわし切ることができずにシュートチャンスにはなりませんでしたが、少なくとも自分たちがどこに選手を配置し、そしてタイミングよく奪えたときにはどこを経由して攻撃をしかけるのかという共通意識が成り立っていました。

あとはクエンカとヨンウの個の質だけで勝負とい形にとどまらずに、彼らが抜け出したあとのサポートと押し上げですね。湘南は、この辺りが洗練されていて、前線でボールを保持することができたならば、アウトサイド、ハーフスペース、しっかりとバランスよく全体が押しあがってゴール前に人数をかけてきます。

ただし、上記の狙いにもウィークポイントはありまして、前線のプレッシングがチョドンゴン一人となるため最終ラインへのプレッシャーがどうしても甘くなるシーンが訪れます。16分にはプレッシングがかからない状態でフリーでボールを持ち出したフレイレから、セカンドトップの大橋に縦パスが入り、大橋がダイレクトで落として受け取った山崎がシュートというシーンを作られてしまいました。

このように、前線に当ててから落としたボールを前を向いている選手がシュートというのはこの試合での湘南の一つの狙いでありました。ただ、湘南には前半10本のシュートを打たれていますが、そのうちの7本はペナルティエリア外からのシュートです。最終ラインを引いているのでミドルシュートの形は作られやすい状況ではありましたが、可能性としては低い位置からのシュートでありまして、大久保の好セーブもありつつ前半を無失点に抑えることができています。

最終的には「割り切り」というのが大事であり、自分たちの狙いどころを作ろうとすると、当然のことながら自分たちの守りが薄くなる部分がでてきます。その部分は与えても仕方がないと割り切って、可能な限りシュートの精度を落とすような対応をすることが大事です。そういう意味では、前半の鳥栖の全体を引き気味で湘南が攻撃的に出てくるのを待ち構えてカウンター狙いというのは、非常にいまのサガン鳥栖の実力としては理にかなっていたと思います。チーム全体の意識が同一されていて、(たとえミスになったとしても)ボールを奪ってからの走りだしとパス出しに迷いがない状態というのは、自然と良い状況を生み出すことができます。

危ないのは、全体で統一した狙いを実現できずに、準備ができていないのに中途半端な事をやろうとしたタイミングでありまして、26分にはボールを奪ってチョドンゴンに当てたのですが、秀人がそのままこの試合の狙いであった左サイドの裏のスペースをつく動きではなく、センターバックのポジションだったからというのもあるでしょうが、オーバーラップを自重していったんボールを保持しようとする動きを見せます。ボールが循環しないと運動量豊富な湘南がプレッシングにくるので、回避するために逆サイドに大きな展開を試みましたが、危うく鈴木に引っ掛けられて決定的なピンチを迎えるところでした。

フリーキックのチャンスでも、センターバックを上げているのにつなごうとして、単純に最終ラインに人数がいないまま、プレッシングを受けて窮屈になってボールロスト。

前半終了間際も、ボールを保持する仕組みが整っていない状況で最終ラインでのボール回しを行ってしまい、危うくひっかけられるところでした。

選手の配置に応じた適切なプレーの選択をしないと、簡単に数的同数を作れる湘南のアグレッシブな守備では、簡単にボール保持を許してくれません。

■ 後半

後半になると、湘南が鳥栖への対策を見せます。裏を突かれる要因となっていたセンターバックの攻撃参加回数を少し抑え、裏のスペースを作らないように慎重な動きを見せます。アンヨンウに対しては、ストッパーの杉岡がヨンウの狙うスペースを消すようにややサイドにポジションをとるようになりました。また、ミドルサード付近では右サイドの岡本を少し引かせてクエンカを見るようにし、押し込んでいる状況ではネガトラ対策として、斎藤がクエンカの動きに注意を払うようになり、鳥栖がボールを奪ってからクエンカに渡ったボールをいち早くチェックできる形づくりを行います。これによって、前半は機能していた鳥栖のカウンター攻撃がやや鈍ることになってしまいました。このあたりの湘南の対応は非常に素晴らしいなと思います。

55分、鳥栖は変化を加えるためにチョドンゴンに代えてフェルナンドトーレスを投入します。ところが、トーレス投入した直後に、湘南がこの試合何度も繰り返して送り込んでいたロングボールを使った攻撃で先制します。大久保からフェルナンドトーレスに送られたロングボールのこぼれ球を杉岡が拾い、すぐさま長いボールを前線の山崎に送り込みます。山崎がそのボールを収めることに成功。鳥栖も必死でクリアしようとしますが、ボールが義希の足にひっかかってリフレクションする中で、左サイドから湘南が強烈なシュート。このシュートを大久保がキャッチングに行ったのですがファンブルしてしまい、武富の折り返しから大橋に詰められてしまいました。

先制点を奪われた鳥栖は攻撃のスイッチを入れようとしますが、なかなか攻撃のスイッチがはいりません。得点を奪うために、両ウイングバックが高い位置をとりますが、高い位置を取ることで逆に最終ラインの3人からのボールの出しどころがなくなってしまい、最終的にはストッパーが苦しい状態で蹴っ飛ばすしかない状況を生み出してしまいました。トーレス投入の影響か、先に失点してしまった影響か、前線がボールを奪いたいばかりに前がかりになってしまい、連動していない状況下でプレッシングをしかけるシーンも増え、湘南に簡単にいなされてきわどい攻撃にさらされる回数も多くなってきました。

65分は典型的なシーンであり、最終ラインでボールをつなごうとするものの、湘南の同数プレッシングにはまってしまい、原にボールが回ってきましたが、小林が高い位置をとっていたためにボールの送りどころがなく、結果的にロングボールを蹴らざるをえなくなりました。ロングボールを難なく湘南が回収したのですが、トーレス、クエンカ、ヨンウ、義希が最終ラインが押しあがらない状態でそのままペナルティエリア付近まで向かってプレッシングにいってしまい、義希が空けたスペースを湘南のボランチが使い、出て行った義希のスペースを埋めるために秀人も出て行ったのですが、そのスペースを狙って岡本が抜け出したシーンが下の図です。クロスから山﨑のシュートを受けたのですが、前から奪いたいばかりに出ていてしまって逆にピンチを迎えるという、チームとしては連動性の低い守備になってしまいました。

後半はフェルナンドトーレスのポジショニングが固定されていないため、蹴っ飛ばした先がクエンカであったりヨンウであったりと決して空中戦に強い方ではないメンバーが競ることとなり、セカンドボールを湘南が拾う回数が徐々に増えてきます。それにもまして、風下や疲れの影響なのか、大久保が蹴ったボールが前に出ていこうとする鳥栖の前線まで届かないケースが多発し、湘南がフリーで前線に跳ね返すケースも増えてきました。また、前半は、チョドンゴンのロングボールは手前で待つ義希や原川に落とす狙いがあったのですが、トーレスは前方へフリックするようなヘディングが増え、せっかくデュエルに勝っても鳥栖の選手が誰もいないところに送り込んでしまい、セカンドボール回収の確率もなかなか上がってきませんでした。

チョドンゴンの交代によってロングボールに対するスキーマがあやふやとなったことで、65分を過ぎたころから、長いボールを活用した攻撃ではなく最終ラインからのビルドアップで打開しようと、原川が最終ラインにひいて湘南の同数プレッシングの回避を狙います。この原川の動きは非常に良くて、3-3でプレッシングを仕掛ける湘南に対して、原川が下りることで4-3の形を作り、原を右サイドから前進させるような仕組みを作ります。

67分には、原川のビルドアップで原が前を向いてボールを受けてクエンカにつなぐかたちを作り、湘南のプレッシング回避に成功します。ところが、そこから攻撃のスピードを上げるべくトーレスに当てようとしますがこれをトーレスが納めきれず。ビルドアップの出口を作ってもそこから攻撃のスピードが上がらないのは、サガン鳥栖としては非常にもったいない攻撃でした。

ところで、トーレス自身のコンディションは果たしてどうなのでしょうか。足元にボールが収まらないシーンもありましたし、トップパフォーマンスにはまだ戻りきれてないのかなとも思います。

トーレスと周りの意思疎通のところなのか、チームとして誰がどのようにゴール前でポジションをとるのか決まっていないのか、本来はビッグチャンスだったのに逸してしまったというシーンもありました。65分に、クエンカのボールキープから裏へ抜け出した三丸が、幾度となくクリアされていたフレイレの頭を超える素晴らしいクロスボールを送り込んだシーンです。(図4)

この素晴らしいクロスに対して、本来は飛び込んできてほしいはずのトーレスがファーサイドに逃げる動きでそのボールに対してシュートに行くことができず。義希もニアサイドにはいたのですが、クロスに対する飛び込みができずチャンスを逃してしまいました。クロスが味方に合わないシーンが続きましたが、決して三丸だけの責任ではありません。

サガン鳥栖は71分にイバルボを投入して、システムを4-3-3に変更します。このシステム変更によって、鳥栖はビルドアップでの崩しへと戦術の切り替えが行われました。74分には、クエンカの左サイドでのキープから右サイドへ展開。原川にボールが渡ったところで、秀人が裏に抜けようとした動きに湘南のディフェンスがつられたのを見逃さず、トーレスへの縦パスが入ります。ここで、イバルボが中央による動きを見せてディフェンスを引き連れて、三丸がフリーとなりました。三丸のシュートは惜しくも枠の外。ここでクロスの選択なのか、シュートの選択なのか、それはチームで話し合ってもらいましょう。前のシーンでクロスに誰も飛びこんでこなかったので、それならば自分でシュートを打とうと思った気持ちも理解はできます。

湘南も、リードしている状況ではありますが、鳥栖の中盤が薄くなったのを狙い目として攻撃の手を緩めません。87分には、山根の攻撃参加によって三丸を引き付けて裏のスペースを作り出すことに成功し、裏のスペースに抜け出した武富のファーサイドへのクロスから、これまた山根がフリーとなってからのシュートを放ちます。このシュートは原がクリアしたのですが、リードしているこの時間帯でもストッパーが攻撃参加してしかも決定的チャンスを作りだす動きは、チームとしての完成度をまざまざと見せつけられる格好となりました。

そして、なかなか攻撃の手筈が整わないサガン鳥栖をしり目に、ついに、88分には、大久保のロングキックを、後半に何度も発生してしまった鳥栖の選手が誰も競らない状況でフレイレに弾かれ、武富のキープから梅崎のゴールを食らってしまって試合が終わってしまいました。

■ビハインド時の選択肢

サガン鳥栖は、しっかりとした守備からのカウンターという作戦であったため、先に点を取られると戦術の変更をしなければなりませんでした。これまで何度も見てきたように、失点を喫した後の戦術変更が今シーズンは特にうまくいきません。今のサガン鳥栖は、試合中に失点してしまうと、改善策を打ちますが、本当は問題ではなかったところにも手を加えてしまいます。そのことによって新たな問題を引き起こしています。

攻撃に関する問題解決策は、前線の人数を増やすことだけではありません。相手をうまく押し込める形を作って、最終的にゴール前で人数をかける仕組みが必要なのです。そのためには、中盤の運動量を増やしてボールを循環させる、最終ラインに精度の高いボールを蹴ることのできるメンバーを置く、なども改善策の一つなのですが、前線を増やすことがあたかも最善の解決策であるかのような選手交代がよく見受けられます。それは、開幕の名古屋戦で藤田を豊田に代えたことからずっと続いています。これがカレーラス監督の思想なのでしょう。

この改善策であると、守備の局面での人数不足に陥りやすく、博打性が高いため追加点を奪われてしまうリスクがあります。実際問題として、名古屋戦、仙台戦、FC東京戦、湘南戦と攻撃に人数を加えようとして失点を重ねてしまいました。

昨年度は、失点を喫しても良くも悪くも変わらないコンセプトでのサッカーであったため、続けての失点を防ぐことができ、最終版の残留争いで何とか得失点差で優位に立つことができました。今シーズンは、得失点差というアドバンテージはおそらく得られないでしょう。

もちろん、勝ち点を重ねれば問題のないことなのですが、現状を考えると、この得失点差のアドバンテージを得られない事が最後に響かなければいいなと思っています。

この試合での前半の戦いは、決定的なチャンスは少なかったものの、チャンスメイクに向けた選手全員のベクトルは一定の方向を向いていました。ポゼションは取れずとも、しっかりと引いてからのカウンターという、ある意味割り切った戦いで、耐えながらも数少ないチャンスをつかもうとする動きが見えました。

ところが、後半にリードされてからは、選手投入、システム変更と相まって、選手全員がどういった攻撃を仕掛けたいのかの共通理解が見えないまま試合が進んでしまいました。最終的には前線の動き出しがなくなってしまい、オフサイドが頻発し、単調な攻撃に終始してしまいました。

今一度、自分たちの立ち位置を見つめなおし、組織としてやれることをチーム内で見出すことが必要です。

そして、リードされてもまずは焦らない事、気持ちを落とさずにその試合で準備してきたことをしっかりと全うすること、それがいまのサガン鳥栖には必要な事だと思います。

準備できていないこと(準備が足りない事)をその場の即興でやって得点をとれるほど、甘くはありません。じっと我慢して戦況を見つめながら、相手の守備の綻びを見つけながら、最後の数分に最適な手を打つこともまた一つのやり方です。

湘南は、鳥栖がどのような対応をしてきても、素早くベンチから自チームの選手名と鳥栖の選手の背番号を示すサインボードが掲示されました。あらゆるシチュエーションに対する想定・準備がされていることがよくわかります。ベンチ、選手が一体となって戦っていますよね。

大分戦はある意味分水嶺の戦いになりそうですね。この試合で負けるようなことがあると、さすがに、何かの動きがあるかもしれません。

■応援について

結果がでていると、本当は潜んでいるかもしれない問題点が見えづらくなります。

結果がでないと、本当は問題点ではない事までもが、あたかも問題であるかのように見えてしまいます。

いまは、結果が出ていないので、サガン鳥栖の試合の何もかもがうまくいっていないように見えてしまいがちです。

もがき苦しんでいる選手たちの後押しをするのは、我々サポーターしかいません。

今年も昨年と同様に苦しいシーズンとなってしまいましたが、何とか選手たちの力になれるように、応援していきましょう。

応援をやめたら、間違いなく選手たちのモチベーションが半減します。

プロスポーツという職業ですが、支えてくれる人、励ましてくれる人、喜んでくれる人がいるからこそ、激しく厳しい戦いの場に気持ちを込めて臨むことができます。

何のために応援するのか、誰のために応援するのか、それぞれみなさんの心の中にあるものをもう一度奮い立たせて、みんなでサガン鳥栖を楽しみましょう。

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

鳥栖のスタメンは、ルヴァンカップ仙台戦と同じメンバーでした。このメンバーでの戦い方に一定の手ごたえを感じたのでしょう。ところが、開始早々の藤田の怪我によって選手交代を余儀なくされてしまい、交代出場した小林が右サイドのウイングバックのポジションにつき、原が右ストッパーの位置に入りました。最終的には、システムを湘南に合わせる形で攻撃時3-4-2-1、守備時5-4-1の形でこの試合に臨みました。

湘南のスタメンは、前節の川崎戦から変更が入りました。杉岡をストッパーの位置に下げて左ウイングバックに鈴木冬を起用。前線は梅崎に代わって鈴木国が入り、川崎戦の前半早々にケガで退いた武富の代わりに大橋が入りました。

■システム

今節の鳥栖は、湘南に合わせる形のセットアップとなりました。湘南が攻撃のフェーズでは、トップ、セカンドトップ、ウイングバックの5枚をそろえてくるので、4バックでサイドハーフ(もしくはボランチ)を下して対応するよりは、最初から5枚を並べた方が明確に相手のマークにつきやすいとの判断でしょう。

湘南はアグレッシブに前線に人数をかけてくるので、人を逃さず、裏を取られないためにも、最終ラインに頭数をそろえておくのは妥当な対応策のひとつです。試合開始当初、湘南のロングボールに対して秀人が最終ラインに下がる動きを見せたので、4枚スタートだったとしても、押し込まれたら5枚そろえる手はずであったかと思われます。

アンヨンウとクエンカはやや下がり目のポジショニングとなりました。これによって、前線からのプレッシングはチョドンゴンが対応することとなり、湘南は最終ラインに3人を置いておく必要がないために、ストッパーが積極的に攻撃に参画することになります。

■パスネットワーク図

この試合の戦術であるカウンター攻撃を表すかのように、最終ライン間でのパス交換がほとんどありません。詳しくは後述に。

■湘南の狙い、鳥栖の狙い

前半早々に藤田がケガでピッチの外で治療を受けることとなり、藤田が外にいるときの鳥栖のシステムは4-4-1で、チョドンゴンをトップに残して2ラインで湘南の攻撃に備えました。

開始早々、思わぬ形で数的優位の状況を得た湘南が攻め立てます。

湘南の狙いは早めに前線にボールを送り込み、山崎(もしくはセカンドトップ)のキープを利用しての波状攻撃です。山崎に求めている役割は重要で、彼がセンターバックを引き付けてキープすることによって、セカンドトップやウイングバックが前を向いてアタックする機会を作ります。

4分には早めに裏に送り込んだことによって得られたセットプレイから大橋が決定的なシュートを放ちますがバーの上でした。

その後の5分のプレーでも、鳥栖のゴールキックの跳ね返しを山崎がキープする事によって、鳥栖のラインを押し下げることに成功。いったん最終ラインに戻しますが、プレッシャーのかからない状態からボールを持ちだした山根がクエンカをはがして山崎へ縦パス。そのまま上がって落としのボールからミドルシュートを放ちました。湘南がこの試合で見せようとした攻撃の形を5分の間でいくつか実現しました。

今のサガン鳥栖に足りないのは、このセンターバックがセントラルハーフのプレッシングをはがして縦パスを送るプレイ、そしてフォワードがボールを受けて飛び込んでくる前向きのプレイヤーにボールを渡すプレイでして、プレッシングを回避してシュートに結び付ける攻撃の術を湘南が教えてくれるかのような一連の攻撃でした。

さて、6分頃、サガン鳥栖も対抗して自分たちの形を見せ始めます。高い位置をとっていた松田のトラップミスを見逃さずに原川がカット。素早くアンヨンウにボールを送り、ドリブルによる前進から最後は左サイドを上がってきたクエンカにやさしいパスを送ってからのシュート。この決定的なチャンスを決めていれば、サガン鳥栖がこの試合をものにできている可能性が高くなるシュートでしたが、残念ながら決めきることができませんでした。サガン鳥栖も、開始早々に、引いた守備からカウンターで両サイドの裏のスペースを狙うという形がしっかりと表現できていました。

このプレーの後、アンヨンウのファールでようやくプレーが止まり、小林が藤田に代わってピッチにはいります。小林が入ったことによって、鳥栖のポジショニングが明確になり、この試合のサガン鳥栖の狙いがはっきりと見えるようになりました。

一つ目の狙いは、相手をおびき出すブロック守備からのカウンター攻撃。

最終ラインを5枚ならべ、中盤はアンヨンウとクエンカをアウトサイドに落として中央を原川と義希でフィルターをかけます。トップがチョドンゴン一人になるので、湘南は最終ラインに3人を残す必要がなく、特に山根が積極的にポジションを上げて攻撃に参画してきました。

鳥栖としては、クエンカ、アンヨンウを杉岡、山根にぶつけて前から積極的に奪いに行くという案も考えられたのですが、あえて全体を低い位置に置くことで湘南が前に出てくるようにし向け、そしてボールを奪うと同時に湘南の両サイドの裏のスペースへ向けてクエンカとアンヨンウが飛び出していく形を作りました。彼らがそのままゴール前まで突破、もしくは起点を作ってボールキープの間に小林、三丸のフォローを待ち、早いタイミングでのクロスを中央に待ち構えるチョドンゴンに送る攻撃を繰り出しました。

二つ目の狙いは、長いボールをチョドンゴンに当ててからのセカンドボール奪取からの展開。

正確には、10分頃までは、最終ラインも大久保を利用してボールをつなごうと試みますが、鳥栖の最終ラインの3人に対して、湘南がトップ+セカンドトップの3人でプレッシングをかけるため、同数プレッシングを回避する手立てがない状態で苦し紛れのロングボールを蹴らされる場面が多く訪れました。三丸が窮屈になって長いボールを蹴ろうとしても大橋にひっかけられてしまうシーンはその典型的な例です。

窮屈になってしまうくらいならば、最初から蹴っ飛ばそうというのは自然の流れであって、チョドンゴンに向かって蹴った際に、例え競り負けてもセカンドボールを拾える位置に必ず原川か義希を配置し、奪ってからすぐにサイドハーフに展開というポジショニングを作ることができました。チョドンゴンと原川・義希がしっかりと中央で縦の関係を作れたので、例えチョドンゴンが競り負けたとしても、セカンドボールを狙える形作りができていました。

30分には、フレイレからのロングボールを祐治が弾き返したところ、原川が後ろ向きの状態ながらもダイレクトで右サイドのスペースにはいってくるアンヨンウにボールを送り込みました。そこから小林を経由して、再びアンヨンウに送り込み、チョドンゴンとのワンツーを仕掛けますが惜しくもミス。ただ、原川のアンヨンウのポジショニングがわかっていることを見越してのパスは非常に良かったです。これこそ、戦術的に、配置的に意思疎通ができている事の現れです。

この試合、右サイドの原川、アンヨンウ、小林はグループによる崩しを幾度となく発揮できていました。小林のボールの持ち方とターンの仕方だけで相手をはがして前にボールを送り込むプレーは、是非とも原には参考にしてほしいプレーです。

36分にも鳥栖の狙い通りの形ができて、湘南のロングボールに対して祐治が跳ね返し、チョドンゴンが競って、そのこぼれ球を拾った義希がダイレクトで左サイドの裏に抜けるクエンカに送り出しました。このシーンはクエンカが相手をかわし切ることができずにシュートチャンスにはなりませんでしたが、少なくとも自分たちがどこに選手を配置し、そしてタイミングよく奪えたときにはどこを経由して攻撃をしかけるのかという共通意識が成り立っていました。

あとはクエンカとヨンウの個の質だけで勝負とい形にとどまらずに、彼らが抜け出したあとのサポートと押し上げですね。湘南は、この辺りが洗練されていて、前線でボールを保持することができたならば、アウトサイド、ハーフスペース、しっかりとバランスよく全体が押しあがってゴール前に人数をかけてきます。

ただし、上記の狙いにもウィークポイントはありまして、前線のプレッシングがチョドンゴン一人となるため最終ラインへのプレッシャーがどうしても甘くなるシーンが訪れます。16分にはプレッシングがかからない状態でフリーでボールを持ち出したフレイレから、セカンドトップの大橋に縦パスが入り、大橋がダイレクトで落として受け取った山崎がシュートというシーンを作られてしまいました。

このように、前線に当ててから落としたボールを前を向いている選手がシュートというのはこの試合での湘南の一つの狙いでありました。ただ、湘南には前半10本のシュートを打たれていますが、そのうちの7本はペナルティエリア外からのシュートです。最終ラインを引いているのでミドルシュートの形は作られやすい状況ではありましたが、可能性としては低い位置からのシュートでありまして、大久保の好セーブもありつつ前半を無失点に抑えることができています。

最終的には「割り切り」というのが大事であり、自分たちの狙いどころを作ろうとすると、当然のことながら自分たちの守りが薄くなる部分がでてきます。その部分は与えても仕方がないと割り切って、可能な限りシュートの精度を落とすような対応をすることが大事です。そういう意味では、前半の鳥栖の全体を引き気味で湘南が攻撃的に出てくるのを待ち構えてカウンター狙いというのは、非常にいまのサガン鳥栖の実力としては理にかなっていたと思います。チーム全体の意識が同一されていて、(たとえミスになったとしても)ボールを奪ってからの走りだしとパス出しに迷いがない状態というのは、自然と良い状況を生み出すことができます。

危ないのは、全体で統一した狙いを実現できずに、準備ができていないのに中途半端な事をやろうとしたタイミングでありまして、26分にはボールを奪ってチョドンゴンに当てたのですが、秀人がそのままこの試合の狙いであった左サイドの裏のスペースをつく動きではなく、センターバックのポジションだったからというのもあるでしょうが、オーバーラップを自重していったんボールを保持しようとする動きを見せます。ボールが循環しないと運動量豊富な湘南がプレッシングにくるので、回避するために逆サイドに大きな展開を試みましたが、危うく鈴木に引っ掛けられて決定的なピンチを迎えるところでした。

フリーキックのチャンスでも、センターバックを上げているのにつなごうとして、単純に最終ラインに人数がいないまま、プレッシングを受けて窮屈になってボールロスト。

前半終了間際も、ボールを保持する仕組みが整っていない状況で最終ラインでのボール回しを行ってしまい、危うくひっかけられるところでした。

選手の配置に応じた適切なプレーの選択をしないと、簡単に数的同数を作れる湘南のアグレッシブな守備では、簡単にボール保持を許してくれません。

■ 後半

後半になると、湘南が鳥栖への対策を見せます。裏を突かれる要因となっていたセンターバックの攻撃参加回数を少し抑え、裏のスペースを作らないように慎重な動きを見せます。アンヨンウに対しては、ストッパーの杉岡がヨンウの狙うスペースを消すようにややサイドにポジションをとるようになりました。また、ミドルサード付近では右サイドの岡本を少し引かせてクエンカを見るようにし、押し込んでいる状況ではネガトラ対策として、斎藤がクエンカの動きに注意を払うようになり、鳥栖がボールを奪ってからクエンカに渡ったボールをいち早くチェックできる形づくりを行います。これによって、前半は機能していた鳥栖のカウンター攻撃がやや鈍ることになってしまいました。このあたりの湘南の対応は非常に素晴らしいなと思います。

55分、鳥栖は変化を加えるためにチョドンゴンに代えてフェルナンドトーレスを投入します。ところが、トーレス投入した直後に、湘南がこの試合何度も繰り返して送り込んでいたロングボールを使った攻撃で先制します。大久保からフェルナンドトーレスに送られたロングボールのこぼれ球を杉岡が拾い、すぐさま長いボールを前線の山崎に送り込みます。山崎がそのボールを収めることに成功。鳥栖も必死でクリアしようとしますが、ボールが義希の足にひっかかってリフレクションする中で、左サイドから湘南が強烈なシュート。このシュートを大久保がキャッチングに行ったのですがファンブルしてしまい、武富の折り返しから大橋に詰められてしまいました。

先制点を奪われた鳥栖は攻撃のスイッチを入れようとしますが、なかなか攻撃のスイッチがはいりません。得点を奪うために、両ウイングバックが高い位置をとりますが、高い位置を取ることで逆に最終ラインの3人からのボールの出しどころがなくなってしまい、最終的にはストッパーが苦しい状態で蹴っ飛ばすしかない状況を生み出してしまいました。トーレス投入の影響か、先に失点してしまった影響か、前線がボールを奪いたいばかりに前がかりになってしまい、連動していない状況下でプレッシングをしかけるシーンも増え、湘南に簡単にいなされてきわどい攻撃にさらされる回数も多くなってきました。

65分は典型的なシーンであり、最終ラインでボールをつなごうとするものの、湘南の同数プレッシングにはまってしまい、原にボールが回ってきましたが、小林が高い位置をとっていたためにボールの送りどころがなく、結果的にロングボールを蹴らざるをえなくなりました。ロングボールを難なく湘南が回収したのですが、トーレス、クエンカ、ヨンウ、義希が最終ラインが押しあがらない状態でそのままペナルティエリア付近まで向かってプレッシングにいってしまい、義希が空けたスペースを湘南のボランチが使い、出て行った義希のスペースを埋めるために秀人も出て行ったのですが、そのスペースを狙って岡本が抜け出したシーンが下の図です。クロスから山﨑のシュートを受けたのですが、前から奪いたいばかりに出ていてしまって逆にピンチを迎えるという、チームとしては連動性の低い守備になってしまいました。

後半はフェルナンドトーレスのポジショニングが固定されていないため、蹴っ飛ばした先がクエンカであったりヨンウであったりと決して空中戦に強い方ではないメンバーが競ることとなり、セカンドボールを湘南が拾う回数が徐々に増えてきます。それにもまして、風下や疲れの影響なのか、大久保が蹴ったボールが前に出ていこうとする鳥栖の前線まで届かないケースが多発し、湘南がフリーで前線に跳ね返すケースも増えてきました。また、前半は、チョドンゴンのロングボールは手前で待つ義希や原川に落とす狙いがあったのですが、トーレスは前方へフリックするようなヘディングが増え、せっかくデュエルに勝っても鳥栖の選手が誰もいないところに送り込んでしまい、セカンドボール回収の確率もなかなか上がってきませんでした。

チョドンゴンの交代によってロングボールに対するスキーマがあやふやとなったことで、65分を過ぎたころから、長いボールを活用した攻撃ではなく最終ラインからのビルドアップで打開しようと、原川が最終ラインにひいて湘南の同数プレッシングの回避を狙います。この原川の動きは非常に良くて、3-3でプレッシングを仕掛ける湘南に対して、原川が下りることで4-3の形を作り、原を右サイドから前進させるような仕組みを作ります。

67分には、原川のビルドアップで原が前を向いてボールを受けてクエンカにつなぐかたちを作り、湘南のプレッシング回避に成功します。ところが、そこから攻撃のスピードを上げるべくトーレスに当てようとしますがこれをトーレスが納めきれず。ビルドアップの出口を作ってもそこから攻撃のスピードが上がらないのは、サガン鳥栖としては非常にもったいない攻撃でした。

ところで、トーレス自身のコンディションは果たしてどうなのでしょうか。足元にボールが収まらないシーンもありましたし、トップパフォーマンスにはまだ戻りきれてないのかなとも思います。

トーレスと周りの意思疎通のところなのか、チームとして誰がどのようにゴール前でポジションをとるのか決まっていないのか、本来はビッグチャンスだったのに逸してしまったというシーンもありました。65分に、クエンカのボールキープから裏へ抜け出した三丸が、幾度となくクリアされていたフレイレの頭を超える素晴らしいクロスボールを送り込んだシーンです。(図4)

この素晴らしいクロスに対して、本来は飛び込んできてほしいはずのトーレスがファーサイドに逃げる動きでそのボールに対してシュートに行くことができず。義希もニアサイドにはいたのですが、クロスに対する飛び込みができずチャンスを逃してしまいました。クロスが味方に合わないシーンが続きましたが、決して三丸だけの責任ではありません。

サガン鳥栖は71分にイバルボを投入して、システムを4-3-3に変更します。このシステム変更によって、鳥栖はビルドアップでの崩しへと戦術の切り替えが行われました。74分には、クエンカの左サイドでのキープから右サイドへ展開。原川にボールが渡ったところで、秀人が裏に抜けようとした動きに湘南のディフェンスがつられたのを見逃さず、トーレスへの縦パスが入ります。ここで、イバルボが中央による動きを見せてディフェンスを引き連れて、三丸がフリーとなりました。三丸のシュートは惜しくも枠の外。ここでクロスの選択なのか、シュートの選択なのか、それはチームで話し合ってもらいましょう。前のシーンでクロスに誰も飛びこんでこなかったので、それならば自分でシュートを打とうと思った気持ちも理解はできます。

湘南も、リードしている状況ではありますが、鳥栖の中盤が薄くなったのを狙い目として攻撃の手を緩めません。87分には、山根の攻撃参加によって三丸を引き付けて裏のスペースを作り出すことに成功し、裏のスペースに抜け出した武富のファーサイドへのクロスから、これまた山根がフリーとなってからのシュートを放ちます。このシュートは原がクリアしたのですが、リードしているこの時間帯でもストッパーが攻撃参加してしかも決定的チャンスを作りだす動きは、チームとしての完成度をまざまざと見せつけられる格好となりました。

そして、なかなか攻撃の手筈が整わないサガン鳥栖をしり目に、ついに、88分には、大久保のロングキックを、後半に何度も発生してしまった鳥栖の選手が誰も競らない状況でフレイレに弾かれ、武富のキープから梅崎のゴールを食らってしまって試合が終わってしまいました。

■ビハインド時の選択肢

サガン鳥栖は、しっかりとした守備からのカウンターという作戦であったため、先に点を取られると戦術の変更をしなければなりませんでした。これまで何度も見てきたように、失点を喫した後の戦術変更が今シーズンは特にうまくいきません。今のサガン鳥栖は、試合中に失点してしまうと、改善策を打ちますが、本当は問題ではなかったところにも手を加えてしまいます。そのことによって新たな問題を引き起こしています。

攻撃に関する問題解決策は、前線の人数を増やすことだけではありません。相手をうまく押し込める形を作って、最終的にゴール前で人数をかける仕組みが必要なのです。そのためには、中盤の運動量を増やしてボールを循環させる、最終ラインに精度の高いボールを蹴ることのできるメンバーを置く、なども改善策の一つなのですが、前線を増やすことがあたかも最善の解決策であるかのような選手交代がよく見受けられます。それは、開幕の名古屋戦で藤田を豊田に代えたことからずっと続いています。これがカレーラス監督の思想なのでしょう。

この改善策であると、守備の局面での人数不足に陥りやすく、博打性が高いため追加点を奪われてしまうリスクがあります。実際問題として、名古屋戦、仙台戦、FC東京戦、湘南戦と攻撃に人数を加えようとして失点を重ねてしまいました。

昨年度は、失点を喫しても良くも悪くも変わらないコンセプトでのサッカーであったため、続けての失点を防ぐことができ、最終版の残留争いで何とか得失点差で優位に立つことができました。今シーズンは、得失点差というアドバンテージはおそらく得られないでしょう。

もちろん、勝ち点を重ねれば問題のないことなのですが、現状を考えると、この得失点差のアドバンテージを得られない事が最後に響かなければいいなと思っています。

この試合での前半の戦いは、決定的なチャンスは少なかったものの、チャンスメイクに向けた選手全員のベクトルは一定の方向を向いていました。ポゼションは取れずとも、しっかりと引いてからのカウンターという、ある意味割り切った戦いで、耐えながらも数少ないチャンスをつかもうとする動きが見えました。

ところが、後半にリードされてからは、選手投入、システム変更と相まって、選手全員がどういった攻撃を仕掛けたいのかの共通理解が見えないまま試合が進んでしまいました。最終的には前線の動き出しがなくなってしまい、オフサイドが頻発し、単調な攻撃に終始してしまいました。

今一度、自分たちの立ち位置を見つめなおし、組織としてやれることをチーム内で見出すことが必要です。

そして、リードされてもまずは焦らない事、気持ちを落とさずにその試合で準備してきたことをしっかりと全うすること、それがいまのサガン鳥栖には必要な事だと思います。

準備できていないこと(準備が足りない事)をその場の即興でやって得点をとれるほど、甘くはありません。じっと我慢して戦況を見つめながら、相手の守備の綻びを見つけながら、最後の数分に最適な手を打つこともまた一つのやり方です。

湘南は、鳥栖がどのような対応をしてきても、素早くベンチから自チームの選手名と鳥栖の選手の背番号を示すサインボードが掲示されました。あらゆるシチュエーションに対する想定・準備がされていることがよくわかります。ベンチ、選手が一体となって戦っていますよね。

大分戦はある意味分水嶺の戦いになりそうですね。この試合で負けるようなことがあると、さすがに、何かの動きがあるかもしれません。

■応援について

結果がでていると、本当は潜んでいるかもしれない問題点が見えづらくなります。

結果がでないと、本当は問題点ではない事までもが、あたかも問題であるかのように見えてしまいます。

いまは、結果が出ていないので、サガン鳥栖の試合の何もかもがうまくいっていないように見えてしまいがちです。

もがき苦しんでいる選手たちの後押しをするのは、我々サポーターしかいません。

今年も昨年と同様に苦しいシーズンとなってしまいましたが、何とか選手たちの力になれるように、応援していきましょう。

応援をやめたら、間違いなく選手たちのモチベーションが半減します。

プロスポーツという職業ですが、支えてくれる人、励ましてくれる人、喜んでくれる人がいるからこそ、激しく厳しい戦いの場に気持ちを込めて臨むことができます。

何のために応援するのか、誰のために応援するのか、それぞれみなさんの心の中にあるものをもう一度奮い立たせて、みんなでサガン鳥栖を楽しみましょう。

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

Posted by オオタニ at

11:02

│Match Impression (2019)

2019年04月26日

2019 ルヴァン第4節 : ベガルタ仙台 VS サガン鳥栖

2019シーズン ルヴァンカップ第4節、ベガルタ仙台戦のレビューです。

4月にも関わらず今期3回目の対戦となるサガン鳥栖対ベガルタ仙台。過去の2試合はいずれも鳥栖が3失点して敗北を喫しています。この試合に負けるとルヴァンでの勝ち抜けが厳しくなる戦いだけに、調子があがらないながらもなんとか勝ち点を取りたいところです。

鳥栖はリーグ戦からスタメンを数人入れ替えました。注目はツートップのチョドンゴンとアンヨンウの韓国人コンビ。松本戦はカウンターのチャンスにトーレスと金崎の息が合わずに決定的なチャンスを逸しただけに、ツートップの相性も気にしたいところ。スタメン発表時はオーソドックスな4-4-2かと思われましたが、守備の局面では秀人が最終ラインに下がって5バックを形成する形を取りました。守備を厚くして過去の3失点ゲームを払拭したいのか、仙台に人数を合わせたかったのかは、カレーラスさんの胸の中です。

対する仙台はリーグ戦でのスタメンからほぼ全員を入れ替えた布陣。いつもの3バックシステムではなく、4-4-2システムでこの試合に臨みました。ターンオーバーでスタメンが変わったことによる影響なのか、鳥栖の思惑を外して揺さぶりをかけるためなのかは、これもまた渡邊監督の胸の中です。いつもの鳥栖と仙台が逆転したしたかのような現象は非常に不思議な気分でした。

序盤に試合のペースをつかんだのはサガン鳥栖。祐治、秀人、藤田で構成する最終ラインに対して仙台のツートップは、やみくもにプレッシングに行くのは得策ではないと判断したのか、鳥栖のボール保持に対し、いったんはボール保持者に詰める動きは見せるものの、サイドチェンジに対して二度追いするまでの積極性なプレッシングは行わず。プレッシングに来ないということは、運べるスペースも時間もあるということで、鳥栖は藤田がボールを運びつつ、左サイドの位置から長短のパスを織り交ぜて最終ラインからの攻撃のタクトを握ることになりました。

藤田のゲームメイクはいろいろなプレーを見せてくれて少し驚きもありました。最終ラインからボールを持ち出したかと思えば、相手陣地深くまで入ってハーフスペースでボールを受ける役割も果たすこともありましたし、サイドからボランチの位置に斜めに入ってさながら偽サイドバックのような動きで三丸へのパスコースを作ることもあったり。攻撃に参画してくる動きのあるストッパーというのは相手にとっては捕まえづらいもので、鳥栖の攻撃にアクセントを加えるには十分の動きでした。

仙台の4-4-2は守備面でとまどいがあったのか、序盤はツートップの脇のスペースからボールを持ち出す藤田に対して、道渕が出ていくべきか、とどまるべきか、いろいろと試すもののなかなかはまりません。中央を抑えれば三丸に通され、サイドを抑えにかかると下りてきたアンヨンウに通されと、鳥栖のボールの前進を食い止めるのに四苦八苦していました。

鳥栖は、前線のアンヨンウとチョドンゴンが仙台のサイドハーフが動いた隙をついて、ハーフスペースで受けたり、サイドバックの裏に入り込んだりと最終ラインから上手にボールを引き出していました。縦横無尽に動き回るような派手な動きではありませんでしたが、ボールを引き出すという役割としては十分な動きで鳥栖のボールの循環に貢献していました。

うまく守備の基準を決められない仙台の隙をついて、難なくサイドからボールを運んでいく鳥栖。思うようにボールを奪えない仙台は徐々に撤退を強いられることになりましたが、鳥栖も仙台の撤退に乗じてサイドの奥深くまではボールを運ぶものの、最終ラインに人数をかけてきた仙台に対してゴール前の局面になると効果的な崩しができず。10分から15分頃には連続でコーナーキックを得るものの、仙台のディフェンスが良いのか鳥栖のクロスの精度が良くないのか、シュートまでには至らないもどかしい展開が続きます。

チャンスが続いてゴールが決まらなければ流れが変わるというのはよくある話で、守り切った仙台が、鳥栖の守備の仕組みに慣れを見せ始め、徐々にボールを保持できるようになってきました。仙台のボール保持局面では、鳥栖も前線からのプレッシングはそこまでの強度はなく、最終ラインではじき返すことを前提としたブロックを構えます。最終ラインは秀人を中央において5枚で構え、中盤は義希と原川で形成し、クエンカを相手のボランチへのパスコースを見せるようにしつつ前線に3枚を配置する5-2-1-2のような形です。

クエンカを前に押し出すことによって中盤の脇のスペースが空くことになり、仙台はサイドハーフを中心にボールを前進する仕組みを作ります。ただ、鳥栖が前線に3枚を残しているので、カウンターに対する備えの必要もあり、仙台がなかなかサイドバックをあげていくタイミングを見つけることができず、分厚い攻撃とまでには至りません。

仙台は内寄りにポジションをとるサイドハーフまでは簡単にボールを渡せるものの、そこから長澤、阿部に至るところで思うように鳥栖の密集地帯を抜けられず、狭いところを通すパスも通らずという事で、仙台もなかなかシュートまでたどり着かない状態が続きます。

互いに相手の守備の仕組み上で生まれるスペースをついてボールの前進を果たそうとするものの、ゴール前まで来るとフィニッシュまでには至らない展開。この展開を打破するべく、先に仙台が動きました。30分頃、仙台が4-4-2をあきらめて3-5-2へとシステム変更し、両サイドのウイングを作ることによって、ワイドに幅のある攻撃へとシフトチェンジ。この攻撃によって、義希、原川の脇のスペースに対する攻略が進み、チョドンゴン、アンヨンウをやや中盤よりのポジションへと押し下げます。リトリートしたという事は、両サイドのウイングバックが上がっても差し支えなしということで、永戸が積極的に攻撃への参加を見せだします。永戸は裏に抜け出したり、浅いところからでも鋭いボールをゴール前に送りこんだりと、さすがの動きを見せていました。

仙台のボール保持が続いてきたところで流れも仙台に傾くかと思われた42分頃、押し込まれだした鳥栖がショートカウンターで先制点を挙げます。

仙台が左サイドでボールを保持しているタイミングで、鳥栖の中盤の脇のスペースを狙って右サイドストッパーの照山が高い位置へと侵入。ここで、左サイドにポジションしていたシマオマテから平岡に展開した際に、大岩が平岡の方向へ寄ってしまったことで問題が発生します。照山が高い位置にあがっているため、最終ラインでの大岩から右サイドに向けたボールの循環先が失われてしまったことに加え、大岩が平岡の方に近寄ってしまったことで、狭い範囲に鳥栖の選手たちも密集することになってしまうことになりました。行き場をなくした大岩のトラップミスをクエンカがかっさらいアンヨンウへ。最後はアンヨンウからボールを受けたチョドンゴンが冷静にゴールに流し込んで先制ゴール。システム変更で勢いを取り戻した仙台にとっては思いがけない失点だったでしょう。ここで前半は終了。

後半にはいってまず流れをつかんだのが仙台。両サイドを鳥栖のウイングバックにぶつけ、高い位置に押し込みながらサイドでボールを保持し、鳥栖の前線と中盤を寄せたところで逆サイドへ展開。2名で中盤を守る鳥栖のセントラルハーフのスライドが間に合わないスペースを突いて、49分頃には関口、50分頃には永戸がペナルティエリア手前からシュートを放ちます。前半はシュートまで持ち込む仕組みができませんでしたが、後半はサイドチェンジをうまく使いだした仙台が攻勢を強めます。

さすがの鳥栖もこれには対策を打たなければならないと思ったのか、チョドンゴン、アンヨンウの2名をサイドのスペースのカバーに回すことに。撤退守備の様相を見せだした鳥栖の隙をついて仙台のボール保持がさらに加速し、鳥栖の守備陣を押し込んで高い位置をとることに成功した椎橋のミドルシュートからコーナーキックを獲得。このコーナーキックをクリアできなかった鳥栖が、最後はオーバーヘッドのパスを天敵長澤に決められて同点ゴールを上げました。

同点になってから試合は膠着状態へ。仙台がボール保持して攻撃をしかけるものの、前線をやや下げて5-3-2の形でブロックを組む鳥栖の最終ラインの攻略ができず、鳥栖もボールを持つ機会は減ったものの奪ってからのアンヨンウとチョドンゴンのスピードのあるカウンターで応戦。互いに決定機を迎えることのないまま時間が過ぎていきましたが、ここでも先に動いたのは仙台。照山に代えてリャンヨンギを投入し、再び4-4-2へシステム変更。鳥栖も連戦の疲れを気にしたのか、義希に代えて樋口を投入して中盤を活性化します。

前半は、4-4-2でのプレッシングの基準がうまくはまらなかった仙台でしたが、リャンヨンギが右のサイドハーフに入ると鳥栖のサイドバックのところを狙い撃つようにしてプレッシングの強度を強め、ボールの回収の回数を増やします。

ただし、ボールを奪ってサイドハーフが前進は果たすものの、サイドバックをうまく上げていく形ができないのは前半と同様となり、早めにサイドハーフから中央の長澤、阿部にボールを入れるものの、最終ラインを固めている鳥栖の網にかかってしまう展開に。そこから鳥栖もカウンターを見せますが、決定的チャンスとまでは至らず。

互いにボールは前進できるもののゴール前でのチャンスメイクできない状態が続くと、徐々に体力の衰えで間延びが発生してきます。ややオープンな状態でのカウンター合戦が始まり、78分頃には、仙台のカウンターで抜け出した関口を原が倒してフリーキックのチャンス。このチャンスで永戸のキックを大岩が抜け出して決めるものの判定はオフサイド。鳥栖としては肝を冷やしました。

オープンな展開となり段々とロングボールが多くなってくる両チーム。あとはどこまで体力が持つかというところで、仙台は石原、鳥栖は島屋をいれて前線の活性化を図ります。

85分頃に鳥栖はイバルボを投入。入って早速右サイドを抜ける島屋へシュートにつながるパスを送るチャンスメイクを行います。89分にはカウンターからゴール前右サイドでボールを受けて、切り返しをしようとするもののボールが足につかずにシュートまでには至らず。まだイバルボ10%程度という感じでした。

試合終了間際は互いにゴール前を行き来しあう激しい展開となり、試合終了間際にはクエンカが放ったシュートにゴールキーパーが弾いたところを秀人が押し込み、思わずヤッターと喜んでしまったシュートでしたが、判定はオフサイド。残念ながら、ぬか喜びのゴールとなってしまいました。

■おわりに

両チームともに選手もシステムも普段通りではないため、探り探りの中での戦いでした。互いに撤退守備を見せ、高い位置から効果的にボールを奪う機会が少なかったのが、シュート数の少なさに繋がったのでしょう。仙台としては引き分けでも勝ち抜け決定だったので良かったのかもしれません。

例年であれば早々にルヴァンの敗退が決まっていたところを、この貴重な勝点1で、2連勝すれば自力でノックアウトステージに進める状態でホームに戻ってくる事が出来ました。なんとかホームで良い試合を見せてほしいですね。

ルヴァンカップの勝ち抜けのチャンスは残りましたが、リーグ戦に出場しているメンバーを使ってるので、そのあたりコンディションの面はやや心配です。秀人、義希、三丸当たりの疲労がボディブローのようにたまらなければ良いかなとは思います。

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

4月にも関わらず今期3回目の対戦となるサガン鳥栖対ベガルタ仙台。過去の2試合はいずれも鳥栖が3失点して敗北を喫しています。この試合に負けるとルヴァンでの勝ち抜けが厳しくなる戦いだけに、調子があがらないながらもなんとか勝ち点を取りたいところです。

鳥栖はリーグ戦からスタメンを数人入れ替えました。注目はツートップのチョドンゴンとアンヨンウの韓国人コンビ。松本戦はカウンターのチャンスにトーレスと金崎の息が合わずに決定的なチャンスを逸しただけに、ツートップの相性も気にしたいところ。スタメン発表時はオーソドックスな4-4-2かと思われましたが、守備の局面では秀人が最終ラインに下がって5バックを形成する形を取りました。守備を厚くして過去の3失点ゲームを払拭したいのか、仙台に人数を合わせたかったのかは、カレーラスさんの胸の中です。

対する仙台はリーグ戦でのスタメンからほぼ全員を入れ替えた布陣。いつもの3バックシステムではなく、4-4-2システムでこの試合に臨みました。ターンオーバーでスタメンが変わったことによる影響なのか、鳥栖の思惑を外して揺さぶりをかけるためなのかは、これもまた渡邊監督の胸の中です。いつもの鳥栖と仙台が逆転したしたかのような現象は非常に不思議な気分でした。

序盤に試合のペースをつかんだのはサガン鳥栖。祐治、秀人、藤田で構成する最終ラインに対して仙台のツートップは、やみくもにプレッシングに行くのは得策ではないと判断したのか、鳥栖のボール保持に対し、いったんはボール保持者に詰める動きは見せるものの、サイドチェンジに対して二度追いするまでの積極性なプレッシングは行わず。プレッシングに来ないということは、運べるスペースも時間もあるということで、鳥栖は藤田がボールを運びつつ、左サイドの位置から長短のパスを織り交ぜて最終ラインからの攻撃のタクトを握ることになりました。

藤田のゲームメイクはいろいろなプレーを見せてくれて少し驚きもありました。最終ラインからボールを持ち出したかと思えば、相手陣地深くまで入ってハーフスペースでボールを受ける役割も果たすこともありましたし、サイドからボランチの位置に斜めに入ってさながら偽サイドバックのような動きで三丸へのパスコースを作ることもあったり。攻撃に参画してくる動きのあるストッパーというのは相手にとっては捕まえづらいもので、鳥栖の攻撃にアクセントを加えるには十分の動きでした。

仙台の4-4-2は守備面でとまどいがあったのか、序盤はツートップの脇のスペースからボールを持ち出す藤田に対して、道渕が出ていくべきか、とどまるべきか、いろいろと試すもののなかなかはまりません。中央を抑えれば三丸に通され、サイドを抑えにかかると下りてきたアンヨンウに通されと、鳥栖のボールの前進を食い止めるのに四苦八苦していました。

鳥栖は、前線のアンヨンウとチョドンゴンが仙台のサイドハーフが動いた隙をついて、ハーフスペースで受けたり、サイドバックの裏に入り込んだりと最終ラインから上手にボールを引き出していました。縦横無尽に動き回るような派手な動きではありませんでしたが、ボールを引き出すという役割としては十分な動きで鳥栖のボールの循環に貢献していました。

うまく守備の基準を決められない仙台の隙をついて、難なくサイドからボールを運んでいく鳥栖。思うようにボールを奪えない仙台は徐々に撤退を強いられることになりましたが、鳥栖も仙台の撤退に乗じてサイドの奥深くまではボールを運ぶものの、最終ラインに人数をかけてきた仙台に対してゴール前の局面になると効果的な崩しができず。10分から15分頃には連続でコーナーキックを得るものの、仙台のディフェンスが良いのか鳥栖のクロスの精度が良くないのか、シュートまでには至らないもどかしい展開が続きます。

チャンスが続いてゴールが決まらなければ流れが変わるというのはよくある話で、守り切った仙台が、鳥栖の守備の仕組みに慣れを見せ始め、徐々にボールを保持できるようになってきました。仙台のボール保持局面では、鳥栖も前線からのプレッシングはそこまでの強度はなく、最終ラインではじき返すことを前提としたブロックを構えます。最終ラインは秀人を中央において5枚で構え、中盤は義希と原川で形成し、クエンカを相手のボランチへのパスコースを見せるようにしつつ前線に3枚を配置する5-2-1-2のような形です。

クエンカを前に押し出すことによって中盤の脇のスペースが空くことになり、仙台はサイドハーフを中心にボールを前進する仕組みを作ります。ただ、鳥栖が前線に3枚を残しているので、カウンターに対する備えの必要もあり、仙台がなかなかサイドバックをあげていくタイミングを見つけることができず、分厚い攻撃とまでには至りません。

仙台は内寄りにポジションをとるサイドハーフまでは簡単にボールを渡せるものの、そこから長澤、阿部に至るところで思うように鳥栖の密集地帯を抜けられず、狭いところを通すパスも通らずという事で、仙台もなかなかシュートまでたどり着かない状態が続きます。

互いに相手の守備の仕組み上で生まれるスペースをついてボールの前進を果たそうとするものの、ゴール前まで来るとフィニッシュまでには至らない展開。この展開を打破するべく、先に仙台が動きました。30分頃、仙台が4-4-2をあきらめて3-5-2へとシステム変更し、両サイドのウイングを作ることによって、ワイドに幅のある攻撃へとシフトチェンジ。この攻撃によって、義希、原川の脇のスペースに対する攻略が進み、チョドンゴン、アンヨンウをやや中盤よりのポジションへと押し下げます。リトリートしたという事は、両サイドのウイングバックが上がっても差し支えなしということで、永戸が積極的に攻撃への参加を見せだします。永戸は裏に抜け出したり、浅いところからでも鋭いボールをゴール前に送りこんだりと、さすがの動きを見せていました。

仙台のボール保持が続いてきたところで流れも仙台に傾くかと思われた42分頃、押し込まれだした鳥栖がショートカウンターで先制点を挙げます。

仙台が左サイドでボールを保持しているタイミングで、鳥栖の中盤の脇のスペースを狙って右サイドストッパーの照山が高い位置へと侵入。ここで、左サイドにポジションしていたシマオマテから平岡に展開した際に、大岩が平岡の方向へ寄ってしまったことで問題が発生します。照山が高い位置にあがっているため、最終ラインでの大岩から右サイドに向けたボールの循環先が失われてしまったことに加え、大岩が平岡の方に近寄ってしまったことで、狭い範囲に鳥栖の選手たちも密集することになってしまうことになりました。行き場をなくした大岩のトラップミスをクエンカがかっさらいアンヨンウへ。最後はアンヨンウからボールを受けたチョドンゴンが冷静にゴールに流し込んで先制ゴール。システム変更で勢いを取り戻した仙台にとっては思いがけない失点だったでしょう。ここで前半は終了。

後半にはいってまず流れをつかんだのが仙台。両サイドを鳥栖のウイングバックにぶつけ、高い位置に押し込みながらサイドでボールを保持し、鳥栖の前線と中盤を寄せたところで逆サイドへ展開。2名で中盤を守る鳥栖のセントラルハーフのスライドが間に合わないスペースを突いて、49分頃には関口、50分頃には永戸がペナルティエリア手前からシュートを放ちます。前半はシュートまで持ち込む仕組みができませんでしたが、後半はサイドチェンジをうまく使いだした仙台が攻勢を強めます。

さすがの鳥栖もこれには対策を打たなければならないと思ったのか、チョドンゴン、アンヨンウの2名をサイドのスペースのカバーに回すことに。撤退守備の様相を見せだした鳥栖の隙をついて仙台のボール保持がさらに加速し、鳥栖の守備陣を押し込んで高い位置をとることに成功した椎橋のミドルシュートからコーナーキックを獲得。このコーナーキックをクリアできなかった鳥栖が、最後はオーバーヘッドのパスを天敵長澤に決められて同点ゴールを上げました。

同点になってから試合は膠着状態へ。仙台がボール保持して攻撃をしかけるものの、前線をやや下げて5-3-2の形でブロックを組む鳥栖の最終ラインの攻略ができず、鳥栖もボールを持つ機会は減ったものの奪ってからのアンヨンウとチョドンゴンのスピードのあるカウンターで応戦。互いに決定機を迎えることのないまま時間が過ぎていきましたが、ここでも先に動いたのは仙台。照山に代えてリャンヨンギを投入し、再び4-4-2へシステム変更。鳥栖も連戦の疲れを気にしたのか、義希に代えて樋口を投入して中盤を活性化します。

前半は、4-4-2でのプレッシングの基準がうまくはまらなかった仙台でしたが、リャンヨンギが右のサイドハーフに入ると鳥栖のサイドバックのところを狙い撃つようにしてプレッシングの強度を強め、ボールの回収の回数を増やします。

ただし、ボールを奪ってサイドハーフが前進は果たすものの、サイドバックをうまく上げていく形ができないのは前半と同様となり、早めにサイドハーフから中央の長澤、阿部にボールを入れるものの、最終ラインを固めている鳥栖の網にかかってしまう展開に。そこから鳥栖もカウンターを見せますが、決定的チャンスとまでは至らず。

互いにボールは前進できるもののゴール前でのチャンスメイクできない状態が続くと、徐々に体力の衰えで間延びが発生してきます。ややオープンな状態でのカウンター合戦が始まり、78分頃には、仙台のカウンターで抜け出した関口を原が倒してフリーキックのチャンス。このチャンスで永戸のキックを大岩が抜け出して決めるものの判定はオフサイド。鳥栖としては肝を冷やしました。

オープンな展開となり段々とロングボールが多くなってくる両チーム。あとはどこまで体力が持つかというところで、仙台は石原、鳥栖は島屋をいれて前線の活性化を図ります。

85分頃に鳥栖はイバルボを投入。入って早速右サイドを抜ける島屋へシュートにつながるパスを送るチャンスメイクを行います。89分にはカウンターからゴール前右サイドでボールを受けて、切り返しをしようとするもののボールが足につかずにシュートまでには至らず。まだイバルボ10%程度という感じでした。

試合終了間際は互いにゴール前を行き来しあう激しい展開となり、試合終了間際にはクエンカが放ったシュートにゴールキーパーが弾いたところを秀人が押し込み、思わずヤッターと喜んでしまったシュートでしたが、判定はオフサイド。残念ながら、ぬか喜びのゴールとなってしまいました。

■おわりに

両チームともに選手もシステムも普段通りではないため、探り探りの中での戦いでした。互いに撤退守備を見せ、高い位置から効果的にボールを奪う機会が少なかったのが、シュート数の少なさに繋がったのでしょう。仙台としては引き分けでも勝ち抜け決定だったので良かったのかもしれません。

例年であれば早々にルヴァンの敗退が決まっていたところを、この貴重な勝点1で、2連勝すれば自力でノックアウトステージに進める状態でホームに戻ってくる事が出来ました。なんとかホームで良い試合を見せてほしいですね。

ルヴァンカップの勝ち抜けのチャンスは残りましたが、リーグ戦に出場しているメンバーを使ってるので、そのあたりコンディションの面はやや心配です。秀人、義希、三丸当たりの疲労がボディブローのようにたまらなければ良いかなとは思います。

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

Posted by オオタニ at

18:38

│Match Impression (2019)

2019年04月24日

2019 第8節 : 松本山雅 VS サガン鳥栖

2019シーズン第8節、松本山雅戦のレビューです。

なかなか得点が取れない試合が続くサガン鳥栖。今節は筋肉系の負傷から回復したトーレスがスタメン復帰。同じく(おそらく)負傷から復帰してここ数試合はベンチ入りしていたガロヴィッチもスタメンに名を連ねます。カレーラス監督の考えとして藤田よりも序列が高いのか、それともレアンドロ・ペレイラの強さに対抗したかったのかは気になるところです。彼らのスタメン復帰に伴い、原川と藤田がスタメンを外れました。

J2からの昇格で不安はあったでしょうが、ここまでのところはしぶとい戦いで勝ち点を積み重ねている松本山雅。スタメンは負傷したゴールキーパーの守田に代わって村山が入りましたが、その他のメンバーは前節と変わらず。スタメンが固定できるということは調子の良い証でもあり、それを証明するかのような今節の戦いぶりでした。

鳥栖は結局今節も得点が取れなかったのですが、この試合は34本ものクロスをゴール前に供給しています。それだけ、クロスを上げる形までは作れたということであり、我々は34回もゴールゲットできるのではないかとワクワクさせてもらいました。ただ、残念ながら34回のがっかりもあったのですが(笑)

■システム

セットアップのシステムかみ合わせは図の通りですが、この試合はセットアップのかみ合わせ自体は特に意味があるものではなかったので、さらっと次に行きます(笑)ここから、松本が鳥栖を窮屈にさせる仕組みづくりを行い、それに鳥栖が対抗策を打ち出すという流れがこの試合の妙味でありました。

■ パスネットワーク図

■ 前田、中美の貢献による前線からのプレッシング守備

序盤は一進一退の攻防。ややトランジション合戦のような形で、互いにボールを奪うとすぐに前線に送り込む早い展開でした。鳥栖は金崎・トーレスにボールを当てて、彼らのキープ(もしくはファールを受ける)から中盤が前に出ていく形を作り、松本もレアンドロ・ペレイラを軸とし、前田の裏に抜けるスピードを生かしながら素早い攻撃を展開していきます。

互いにハードワークが持ち味のチームであり、トランジション合戦も落ち着かないまま迎えた10分頃、早速試合が動きます。スローインからのボールをはじき返しあう落ち着かない状況から、パウリーニョがダイレクトでディフェンスラインの裏へボールを送り、鋭く反応した前田の飛び出しによって松本が先制点をゲット。ガロヴィッチのアジリティを大きく上回る前田のスピードは素晴らしかったのですが、それにしてはあまりにもあっさりと前田に裏を取られてしまいました。ガロヴィッチにどこまで事前に前田の事が伝わっていたのかは少し気になったところです。

思いがけず早い時間帯で先制した松本ですが、ここから落ち着いて引いて守るという選択ではなく、鳥栖のボール保持局面になるとミドルサード付近から積極的にプレッシングをかけてきました。松本はワントップであるので、鳥栖としてはかみ合わせ的にはセンターバック2名で松本のワントップをさばけるだろうという思惑の元、秀人は最終ラインよりも少し前にポジションを取って最終ラインからボールを受け取る役目を果たします。

ビルドアップで自由を与えたくない松本は、セカンドトップの2名が鳥栖のセンターバックからの展開を読み取ってプレッシングを先導します。前田と中美のスピードは攻撃面ばかりでなく、むしろ守備面の方で威力を発揮していて、鳥栖の最終ラインが少しボールコントロールを手間取っただけであっというまに間を詰めてパスコースを制限しにかかりました。特に、鳥栖の右サイドへの誘導はかなり整備されていて、両センターバックをレアンドロ・ペレイラ+前田で追い込んで意図的に右サイドにパスを出させ、原にボールが出たタイミングで中美をぶつけて前線の3人で鳥栖の最終ラインを狭いエリアに追い込んでいました。

松本にとっては、トップの3人の追い込みによって鳥栖のサイドハーフをウイングバックが見れる形を作り、両サイドバックから縦に出るパスをうまく抑え込むことに成功。原、三丸は非常に窮屈な状態からのパスとなったため、相手に引っかかってしまうパスや直接サイドを割ってしまうようなパスが何回も見られました。

■ 松本の守備が生んだクエンカのゲームメイク

このままではボール保持できないということで、鳥栖は(当初は想定していなかったかもしれませんが)、最終ラインに秀人のヘルプを加えて3人でのボール保持へと転換を見せます。松本としては、その対応も織り込み済みでありまして、もともと、3-4-2-1システムは、4バックシステムのチームがアンカーを最終ラインに落としたビルドアップに対応できるシステム(両センターバック2名+アンカー1名に対してワントップ+セカンドトップ2名をぶつける)であるため、その対処には苦慮しません。

鳥栖の最終ラインの3名に対して松本は前線の3人をぶつけ、サイドバックにウイングバックを押し上げ、サイドハーフにボランチを当てることによって、同数プレッシングの準備が整います。

松本からの同数プレッシングを受けた鳥栖は、前線のトーレスに対して早々に蹴っ飛ばすか、それとも更にひとりビルドアップ隊に人数を加えてボールを保持する形をつくるかの選択をしなければなりません。ここで出した鳥栖の回答は、仕組み上フリーとなるクエンカを最終ライン近くまでポジションを下げて、ボール保持を継続するという形でした。これが、クエンカが下がってゲームメイクを行った(せざるを得なかった)経緯となります。

ゲームメイクを『せざるを得なかった』というのは、当然のことながら、センターバック2名+アンカーで相手の1列目を突破できれば良い(同数プレッシングに来ているので、誰か一人でも相手をはがすだけで良い)のであって、それができないがために、数の力でボール保持するか、もしくはクエンカという個ではがすことができるメンバーを使ってボール保持をしなければならなくなっています。クエンカをゴール前から遠ざけてでも彼のヘルプがいる状況なのです。

求めるサッカーの質と個人の力量とのギャップをどこまで我慢できるのか。アンカーがブスケツやモドリッチだったら、劇的に点数が取れるようになるかもしれませんが、そのような選手がいない中でどこまで戦術を追い求めるか…という分岐点の見極めがこれから訪れるでしょう。

さて、クエンカがボールを中盤の底で保持するようになってからは、松本も無理なプレッシングで中盤にスペースを空けることを良しとせず、また、1点リードしているという余裕もありまして、徐々に全体がリトリートするタイミングが早くなります。鳥栖が押し込んでからは、ウイングバック、セカンドトップをそのままひかせて5-4-1ブロックで鳥栖を待ち構えます。

こうなってくると、鳥栖は人数をかけてサイドを攻略する方策へと転換し、松本が引いてからはボール保持の為に最終ラインでビルドアップに参画していた秀人が、今度はサイドの人数確保の為にブロックの外側で起点をつくるといういつもの対応を行うようになります。秀人が左のアウトサイドでボールを受けてもかわしてクロスというプレイヤーではないため三丸や金崎などのクロス要員をもう一人サイドに費やすことになり、ましてや秀人自身がゴール前でクロスを待つという対応も取れなくなるこの形が攻撃として有効であるかは考えどころです。

■クエンカの大きな展開による右サイドからの攻撃

クエンカが引いた位置でゲームメイクをこなすこの形が生んだのは鳥栖の主戦場の変化でした。前節までの試合を見たらわかるように、鳥栖は左サイドからの攻撃を主戦場としており、最後は三丸のクロスという仕組みで攻撃を仕掛けていました。ただ、そのキーパーソンでもあったサイドで作るトライアングルを司る原川が今節は出場しておらず、クエンカがゲームメイクに降りて離れたため、左サイドからの前進が影を潜めます。(無論、松本のウイングバックの守備によってサイドが封鎖されたという事もあるのですが。)

左サイドからの前進が詰まった時に生きたのが、クエンカのサイドチェンジのボールで、逆サイドに幅をとる原に対して大きな展開を行うことによって、鳥栖の攻撃の主戦場を右サイドへと移しました。今節は冒頭で述べた通り34本のクロスを上げていますが、そのうち5本が右サイドの原からのボール、7本が左サイドの三丸からのボールです。攻撃におけるサイドの偏りは段々と減ってきています。

パスネットワーク図でも、クエンカからの展開を証明するかのように、クエンカから原へのパスが非常に多くなっています。大久保からのパスも前節までは三丸が多く受け取っていたのですが、今節は祐治が受け取って、原への展開が多くなっています。ただし、このなかのいくつかは、松本のプレッシングによって誘導されたものが含まれていますが。

さて、クエンカの早いスピードのサイドチェンジは松本の守備に揺さぶりをかけるのに充分効果を発揮しており、右サイドへの展開からトーレスのポストを使って金崎のシュートを生んだ惜しい攻撃がありましたので図で表します。

このシーンのポイントは、クエンカが大きく右サイドの原へ展開した時に、金崎も右サイドにポジションを取っていた点であり、これによって原、金崎の両名に加えて飛び込んでくるトーレスとのグループによる崩しができたことです。

鳥栖が左サイドに人数を集めているため、当然のことながら松本も左サイドに守備の人数を集めています。クエンカのサイドチェンジによって、鳥栖の右サイドを守る松本の選手は原、金崎に対してプレッシャーに出ていきますが、左サイドの守備はスライドが遅れてゴール前に大きなスペースを作ることとなりました。

このスペースにトーレスが飛び込んでポストとして受け、金崎のシュートを生み出すのですが気になるポイントが2つありました。

1つめは、手前にいる松岡ではなくて奥にいたトーレスがこのスペースに飛び込んできた点です。チームとしてこのスペースができることを認識していれば、一番手前にいる松岡が飛び込んで、トーレスが中央でシュートを打てる体制を作ることができるのですが、松岡はゴール前で待ち構えていて、トーレスがスペースに入り込んでいます。

2つめは、クエンカのサイドチェンジはこの試合では何本も原に送られるのですが、この試合に限らず、サイドチェンジの後の多くの場面において原が孤立してしまう点です。ひとりでボールを受けても原が縦に突破してクロスという形に頼らざるを得ません。チームとして、このシーンのように松本を左サイドに誘導してサイドチェンジを行い、金崎もしくは松岡を右サイドにおいてグループによる崩しを図る形を攻撃ロジックとして持てているのかどうか。

パスネットワーク図でもありますように、同サイドの原と松岡のパス交換が毎試合少ない状況ですので、右サイドを原、松岡、金崎のグループで崩し切るイメージの共有(戦術的配置)ができていない可能性は高いでしょう。チーム全体の中でも、毎試合松岡だけがパス受け、パス出しが少ないのが非常に気になります。松岡にはボール循環への貢献を求めているわけではなく、裏に抜けて味方のスペースを作る役割や、左サイドからクロスがあがってくるのでフィニッシャーとしてのポジショニングを求めているので必然とこのような数値になるのかもしれませんが、果たしてそれが松岡にとって適材適所なのか。

■ カレーラス戦術の特徴と強力2トップが作り出すスペースの浪費

後半も中盤頃になると、松本の前線もさすがに体力が低下してきたのか、鳥栖の最終ラインに対するプレッシャーも減ってきて、ブロック守備のフェーズが多くなります。そうなってくるとボール保持のためにクエンカを下げる必要もなくなり、徐々にクエンカがゴールに近い場所へとポジションを移していくことになります。相手がブロックを組んだ場合は、両サイドに幅を取り、人数をかけることによって前進を図るいつもの形で攻撃を仕掛けるのですが、この戦術と配置によって攻撃の停滞を生んでしまったシーンがあったので一つ紹介します。

まず、このシーンで大事な要素は、24分のシーンと同様に、トーレスと金崎がゴール前にスペースを作り出してくれたという所です。松本としては、当然この強力ツートップを無視するわけには行きませんので、彼らの周りには必ず人が付くこととなります。そうやって生まれたスペースが図4のシーンです。トーレスはファーサイドでボールを待ち構えてセンターバック2名をピン留めします。金崎は中央からボールサイドに寄って来ることによって、相手センターバックを右サイドへ引き寄せます。この動きによってゴール前に大きなスペースを作ることができるのですが、鳥栖のセントラルハーフ陣、サイドバック陣は戦術面でこのような動きを見せていました。

特に原と義希はカレーラス戦術の色が出ている部分でありまして、逆サイドに幅をとる原を置きたいがため、義希がカウンターに対するリスクマネジメントでポジションを下げます。ちょうど秀人が中央から左サイドの三丸に展開し、幅をとるために中央から左サイドへ出て行った際に、義希がカウンターに備えるために、最終ライン近くへ戻る動きを見せました。

ゴール深くまで入った時に、逆サイドの原のポジションに人を配置したのは監督の判断です。この試合では、原のクロスや三丸のクロスが流れて逆サイドのサイドバックが拾うシーンがありましたが、そのほかに有効な場面があったかどうかはカレーラスさんが把握しているでしょう。

例えば、同じような状況下では、このような配置も考えられます。妄想は自由ですからね(笑)

変更のポイントは、秀人の左サイドへのポジションチェンジをさせないことと、原のポジショニングです。

義希はスペースを目がけたランニングに長けているので、リスクマネジメントの役割を解いたら金崎が空けてくれたスペースを狙ってくれるでしょう。代わりに、原にサイドを絞らせてカウンターに備えさせるポジショニングを与えます。

秀人は中央で待ち構えていると、ネガトラ時の対応もできるし、左サイドを崩した場合にクロスを待ち構える要員として飛び込ませることもできます。彼がサイドに張って深い位置でボールを受けても何も起きません。それよりは、中央で構えていた方が彼の強みを発揮できます。

サイドは個で勝負できるクエンカにポジションをとらせたいです。クエンカはここでボールを受けたら1対1のデュエルで勝利してクロスまでもっていってくれるでしょう。もしくは飛び込んでくる義希への浮き球のパスが出せたらベストです。

三丸は、クロス要員として裏に抜けるか、クエンカから戻ってくるボールのフォローとしての役割。原川もクエンカが勝負できない時のフォローの役目ですが、クエンカが直接義希に送れない時に中継でボールを受けてダイレクトで義希もしくはトーレスにパスを送ってほしいですね。

…という配置も考えられます。何度も言いますが妄想は自由です(笑)

サイドの幅という、カレーラス戦術の配置のポイントをどう捉えるかですよね。ゴール前にどれだけ人数をかけるか。トーレスと金崎が作ったスペースをどのように活用するのか。サイドで1対1の状況を作り出して誰に仕事をさせるか。

最後は三丸がクロスという形を確立はできていますが、それにしては中央が薄い状態が続いており、何よりもまったく得点が取れていないので、何かしら対処は必要でしょう。

■ 終わりに

実はこの試合は金崎もクロスを5本供給しています。彼がポジティブトランジション時に相手を背負ってボールを受け、クエンカが下がれない時は金崎が下がってゲームメイクをこなし、そしてサイドを突破してクロスを上げるという活躍を見せてくれるのですが、フォワードとして一番大事な、そして金崎の力を発揮してくれるゴール前での脅威となりきれていません。結局、この試合の金崎のシュートは上の図の1本だけでした。金崎がゲームメイクに奔走する形が果たして鳥栖として良い攻撃であるのかというところは、今年ここまでゴールが1本しか決まっていないという事実が表しているのかもしれません。

監督交代よりも、配置と戦術の変更でしょうね。上記程度の内容であれば容易に考えられることです。あの形以外にも色々と考えられるので、得点が取れてない現状打破のためにも何かしらの変更は必要でしょう。

筆者の意見は首尾一貫して同じ。仙台戦のエントリーでも同じようなことを書いたのですが、いまのサガン鳥栖のメンバーではどのようなサッカーがいちばんチーム全体のパフォーマンスが上がるのか。誰にどの役割を任せたら選手たちの能力が最大限発揮できるのか。ゴールから逆算して、どのような仕組みと配置にしたら効率よくシュートまで持っていけるのか。チームとして効率の良いデザインを描いてほしいですね。

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

なかなか得点が取れない試合が続くサガン鳥栖。今節は筋肉系の負傷から回復したトーレスがスタメン復帰。同じく(おそらく)負傷から復帰してここ数試合はベンチ入りしていたガロヴィッチもスタメンに名を連ねます。カレーラス監督の考えとして藤田よりも序列が高いのか、それともレアンドロ・ペレイラの強さに対抗したかったのかは気になるところです。彼らのスタメン復帰に伴い、原川と藤田がスタメンを外れました。

J2からの昇格で不安はあったでしょうが、ここまでのところはしぶとい戦いで勝ち点を積み重ねている松本山雅。スタメンは負傷したゴールキーパーの守田に代わって村山が入りましたが、その他のメンバーは前節と変わらず。スタメンが固定できるということは調子の良い証でもあり、それを証明するかのような今節の戦いぶりでした。

鳥栖は結局今節も得点が取れなかったのですが、この試合は34本ものクロスをゴール前に供給しています。それだけ、クロスを上げる形までは作れたということであり、我々は34回もゴールゲットできるのではないかとワクワクさせてもらいました。ただ、残念ながら34回のがっかりもあったのですが(笑)

■システム

セットアップのシステムかみ合わせは図の通りですが、この試合はセットアップのかみ合わせ自体は特に意味があるものではなかったので、さらっと次に行きます(笑)ここから、松本が鳥栖を窮屈にさせる仕組みづくりを行い、それに鳥栖が対抗策を打ち出すという流れがこの試合の妙味でありました。

■ パスネットワーク図

■ 前田、中美の貢献による前線からのプレッシング守備

序盤は一進一退の攻防。ややトランジション合戦のような形で、互いにボールを奪うとすぐに前線に送り込む早い展開でした。鳥栖は金崎・トーレスにボールを当てて、彼らのキープ(もしくはファールを受ける)から中盤が前に出ていく形を作り、松本もレアンドロ・ペレイラを軸とし、前田の裏に抜けるスピードを生かしながら素早い攻撃を展開していきます。

互いにハードワークが持ち味のチームであり、トランジション合戦も落ち着かないまま迎えた10分頃、早速試合が動きます。スローインからのボールをはじき返しあう落ち着かない状況から、パウリーニョがダイレクトでディフェンスラインの裏へボールを送り、鋭く反応した前田の飛び出しによって松本が先制点をゲット。ガロヴィッチのアジリティを大きく上回る前田のスピードは素晴らしかったのですが、それにしてはあまりにもあっさりと前田に裏を取られてしまいました。ガロヴィッチにどこまで事前に前田の事が伝わっていたのかは少し気になったところです。

思いがけず早い時間帯で先制した松本ですが、ここから落ち着いて引いて守るという選択ではなく、鳥栖のボール保持局面になるとミドルサード付近から積極的にプレッシングをかけてきました。松本はワントップであるので、鳥栖としてはかみ合わせ的にはセンターバック2名で松本のワントップをさばけるだろうという思惑の元、秀人は最終ラインよりも少し前にポジションを取って最終ラインからボールを受け取る役目を果たします。

ビルドアップで自由を与えたくない松本は、セカンドトップの2名が鳥栖のセンターバックからの展開を読み取ってプレッシングを先導します。前田と中美のスピードは攻撃面ばかりでなく、むしろ守備面の方で威力を発揮していて、鳥栖の最終ラインが少しボールコントロールを手間取っただけであっというまに間を詰めてパスコースを制限しにかかりました。特に、鳥栖の右サイドへの誘導はかなり整備されていて、両センターバックをレアンドロ・ペレイラ+前田で追い込んで意図的に右サイドにパスを出させ、原にボールが出たタイミングで中美をぶつけて前線の3人で鳥栖の最終ラインを狭いエリアに追い込んでいました。

松本にとっては、トップの3人の追い込みによって鳥栖のサイドハーフをウイングバックが見れる形を作り、両サイドバックから縦に出るパスをうまく抑え込むことに成功。原、三丸は非常に窮屈な状態からのパスとなったため、相手に引っかかってしまうパスや直接サイドを割ってしまうようなパスが何回も見られました。

■ 松本の守備が生んだクエンカのゲームメイク

このままではボール保持できないということで、鳥栖は(当初は想定していなかったかもしれませんが)、最終ラインに秀人のヘルプを加えて3人でのボール保持へと転換を見せます。松本としては、その対応も織り込み済みでありまして、もともと、3-4-2-1システムは、4バックシステムのチームがアンカーを最終ラインに落としたビルドアップに対応できるシステム(両センターバック2名+アンカー1名に対してワントップ+セカンドトップ2名をぶつける)であるため、その対処には苦慮しません。

鳥栖の最終ラインの3名に対して松本は前線の3人をぶつけ、サイドバックにウイングバックを押し上げ、サイドハーフにボランチを当てることによって、同数プレッシングの準備が整います。

松本からの同数プレッシングを受けた鳥栖は、前線のトーレスに対して早々に蹴っ飛ばすか、それとも更にひとりビルドアップ隊に人数を加えてボールを保持する形をつくるかの選択をしなければなりません。ここで出した鳥栖の回答は、仕組み上フリーとなるクエンカを最終ライン近くまでポジションを下げて、ボール保持を継続するという形でした。これが、クエンカが下がってゲームメイクを行った(せざるを得なかった)経緯となります。

ゲームメイクを『せざるを得なかった』というのは、当然のことながら、センターバック2名+アンカーで相手の1列目を突破できれば良い(同数プレッシングに来ているので、誰か一人でも相手をはがすだけで良い)のであって、それができないがために、数の力でボール保持するか、もしくはクエンカという個ではがすことができるメンバーを使ってボール保持をしなければならなくなっています。クエンカをゴール前から遠ざけてでも彼のヘルプがいる状況なのです。

求めるサッカーの質と個人の力量とのギャップをどこまで我慢できるのか。アンカーがブスケツやモドリッチだったら、劇的に点数が取れるようになるかもしれませんが、そのような選手がいない中でどこまで戦術を追い求めるか…という分岐点の見極めがこれから訪れるでしょう。

さて、クエンカがボールを中盤の底で保持するようになってからは、松本も無理なプレッシングで中盤にスペースを空けることを良しとせず、また、1点リードしているという余裕もありまして、徐々に全体がリトリートするタイミングが早くなります。鳥栖が押し込んでからは、ウイングバック、セカンドトップをそのままひかせて5-4-1ブロックで鳥栖を待ち構えます。

こうなってくると、鳥栖は人数をかけてサイドを攻略する方策へと転換し、松本が引いてからはボール保持の為に最終ラインでビルドアップに参画していた秀人が、今度はサイドの人数確保の為にブロックの外側で起点をつくるといういつもの対応を行うようになります。秀人が左のアウトサイドでボールを受けてもかわしてクロスというプレイヤーではないため三丸や金崎などのクロス要員をもう一人サイドに費やすことになり、ましてや秀人自身がゴール前でクロスを待つという対応も取れなくなるこの形が攻撃として有効であるかは考えどころです。

■クエンカの大きな展開による右サイドからの攻撃

クエンカが引いた位置でゲームメイクをこなすこの形が生んだのは鳥栖の主戦場の変化でした。前節までの試合を見たらわかるように、鳥栖は左サイドからの攻撃を主戦場としており、最後は三丸のクロスという仕組みで攻撃を仕掛けていました。ただ、そのキーパーソンでもあったサイドで作るトライアングルを司る原川が今節は出場しておらず、クエンカがゲームメイクに降りて離れたため、左サイドからの前進が影を潜めます。(無論、松本のウイングバックの守備によってサイドが封鎖されたという事もあるのですが。)

左サイドからの前進が詰まった時に生きたのが、クエンカのサイドチェンジのボールで、逆サイドに幅をとる原に対して大きな展開を行うことによって、鳥栖の攻撃の主戦場を右サイドへと移しました。今節は冒頭で述べた通り34本のクロスを上げていますが、そのうち5本が右サイドの原からのボール、7本が左サイドの三丸からのボールです。攻撃におけるサイドの偏りは段々と減ってきています。

パスネットワーク図でも、クエンカからの展開を証明するかのように、クエンカから原へのパスが非常に多くなっています。大久保からのパスも前節までは三丸が多く受け取っていたのですが、今節は祐治が受け取って、原への展開が多くなっています。ただし、このなかのいくつかは、松本のプレッシングによって誘導されたものが含まれていますが。

さて、クエンカの早いスピードのサイドチェンジは松本の守備に揺さぶりをかけるのに充分効果を発揮しており、右サイドへの展開からトーレスのポストを使って金崎のシュートを生んだ惜しい攻撃がありましたので図で表します。

このシーンのポイントは、クエンカが大きく右サイドの原へ展開した時に、金崎も右サイドにポジションを取っていた点であり、これによって原、金崎の両名に加えて飛び込んでくるトーレスとのグループによる崩しができたことです。

鳥栖が左サイドに人数を集めているため、当然のことながら松本も左サイドに守備の人数を集めています。クエンカのサイドチェンジによって、鳥栖の右サイドを守る松本の選手は原、金崎に対してプレッシャーに出ていきますが、左サイドの守備はスライドが遅れてゴール前に大きなスペースを作ることとなりました。

このスペースにトーレスが飛び込んでポストとして受け、金崎のシュートを生み出すのですが気になるポイントが2つありました。

1つめは、手前にいる松岡ではなくて奥にいたトーレスがこのスペースに飛び込んできた点です。チームとしてこのスペースができることを認識していれば、一番手前にいる松岡が飛び込んで、トーレスが中央でシュートを打てる体制を作ることができるのですが、松岡はゴール前で待ち構えていて、トーレスがスペースに入り込んでいます。

2つめは、クエンカのサイドチェンジはこの試合では何本も原に送られるのですが、この試合に限らず、サイドチェンジの後の多くの場面において原が孤立してしまう点です。ひとりでボールを受けても原が縦に突破してクロスという形に頼らざるを得ません。チームとして、このシーンのように松本を左サイドに誘導してサイドチェンジを行い、金崎もしくは松岡を右サイドにおいてグループによる崩しを図る形を攻撃ロジックとして持てているのかどうか。

パスネットワーク図でもありますように、同サイドの原と松岡のパス交換が毎試合少ない状況ですので、右サイドを原、松岡、金崎のグループで崩し切るイメージの共有(戦術的配置)ができていない可能性は高いでしょう。チーム全体の中でも、毎試合松岡だけがパス受け、パス出しが少ないのが非常に気になります。松岡にはボール循環への貢献を求めているわけではなく、裏に抜けて味方のスペースを作る役割や、左サイドからクロスがあがってくるのでフィニッシャーとしてのポジショニングを求めているので必然とこのような数値になるのかもしれませんが、果たしてそれが松岡にとって適材適所なのか。

■ カレーラス戦術の特徴と強力2トップが作り出すスペースの浪費

後半も中盤頃になると、松本の前線もさすがに体力が低下してきたのか、鳥栖の最終ラインに対するプレッシャーも減ってきて、ブロック守備のフェーズが多くなります。そうなってくるとボール保持のためにクエンカを下げる必要もなくなり、徐々にクエンカがゴールに近い場所へとポジションを移していくことになります。相手がブロックを組んだ場合は、両サイドに幅を取り、人数をかけることによって前進を図るいつもの形で攻撃を仕掛けるのですが、この戦術と配置によって攻撃の停滞を生んでしまったシーンがあったので一つ紹介します。

まず、このシーンで大事な要素は、24分のシーンと同様に、トーレスと金崎がゴール前にスペースを作り出してくれたという所です。松本としては、当然この強力ツートップを無視するわけには行きませんので、彼らの周りには必ず人が付くこととなります。そうやって生まれたスペースが図4のシーンです。トーレスはファーサイドでボールを待ち構えてセンターバック2名をピン留めします。金崎は中央からボールサイドに寄って来ることによって、相手センターバックを右サイドへ引き寄せます。この動きによってゴール前に大きなスペースを作ることができるのですが、鳥栖のセントラルハーフ陣、サイドバック陣は戦術面でこのような動きを見せていました。

特に原と義希はカレーラス戦術の色が出ている部分でありまして、逆サイドに幅をとる原を置きたいがため、義希がカウンターに対するリスクマネジメントでポジションを下げます。ちょうど秀人が中央から左サイドの三丸に展開し、幅をとるために中央から左サイドへ出て行った際に、義希がカウンターに備えるために、最終ライン近くへ戻る動きを見せました。

ゴール深くまで入った時に、逆サイドの原のポジションに人を配置したのは監督の判断です。この試合では、原のクロスや三丸のクロスが流れて逆サイドのサイドバックが拾うシーンがありましたが、そのほかに有効な場面があったかどうかはカレーラスさんが把握しているでしょう。

例えば、同じような状況下では、このような配置も考えられます。妄想は自由ですからね(笑)

変更のポイントは、秀人の左サイドへのポジションチェンジをさせないことと、原のポジショニングです。

義希はスペースを目がけたランニングに長けているので、リスクマネジメントの役割を解いたら金崎が空けてくれたスペースを狙ってくれるでしょう。代わりに、原にサイドを絞らせてカウンターに備えさせるポジショニングを与えます。

秀人は中央で待ち構えていると、ネガトラ時の対応もできるし、左サイドを崩した場合にクロスを待ち構える要員として飛び込ませることもできます。彼がサイドに張って深い位置でボールを受けても何も起きません。それよりは、中央で構えていた方が彼の強みを発揮できます。

サイドは個で勝負できるクエンカにポジションをとらせたいです。クエンカはここでボールを受けたら1対1のデュエルで勝利してクロスまでもっていってくれるでしょう。もしくは飛び込んでくる義希への浮き球のパスが出せたらベストです。

三丸は、クロス要員として裏に抜けるか、クエンカから戻ってくるボールのフォローとしての役割。原川もクエンカが勝負できない時のフォローの役目ですが、クエンカが直接義希に送れない時に中継でボールを受けてダイレクトで義希もしくはトーレスにパスを送ってほしいですね。

…という配置も考えられます。何度も言いますが妄想は自由です(笑)

サイドの幅という、カレーラス戦術の配置のポイントをどう捉えるかですよね。ゴール前にどれだけ人数をかけるか。トーレスと金崎が作ったスペースをどのように活用するのか。サイドで1対1の状況を作り出して誰に仕事をさせるか。

最後は三丸がクロスという形を確立はできていますが、それにしては中央が薄い状態が続いており、何よりもまったく得点が取れていないので、何かしら対処は必要でしょう。

■ 終わりに

実はこの試合は金崎もクロスを5本供給しています。彼がポジティブトランジション時に相手を背負ってボールを受け、クエンカが下がれない時は金崎が下がってゲームメイクをこなし、そしてサイドを突破してクロスを上げるという活躍を見せてくれるのですが、フォワードとして一番大事な、そして金崎の力を発揮してくれるゴール前での脅威となりきれていません。結局、この試合の金崎のシュートは上の図の1本だけでした。金崎がゲームメイクに奔走する形が果たして鳥栖として良い攻撃であるのかというところは、今年ここまでゴールが1本しか決まっていないという事実が表しているのかもしれません。

監督交代よりも、配置と戦術の変更でしょうね。上記程度の内容であれば容易に考えられることです。あの形以外にも色々と考えられるので、得点が取れてない現状打破のためにも何かしらの変更は必要でしょう。

筆者の意見は首尾一貫して同じ。仙台戦のエントリーでも同じようなことを書いたのですが、いまのサガン鳥栖のメンバーではどのようなサッカーがいちばんチーム全体のパフォーマンスが上がるのか。誰にどの役割を任せたら選手たちの能力が最大限発揮できるのか。ゴールから逆算して、どのような仕組みと配置にしたら効率よくシュートまで持っていけるのか。チームとして効率の良いデザインを描いてほしいですね。

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

Posted by オオタニ at

18:51

│Match Impression (2019)

2019年04月17日

2019 第7節 : サガン鳥栖 VS 川崎フロンターレ

2019シーズン第7節、川崎フロンターレ戦のレビューです。

なかなかスタメンが固定できない猫の目フォーメーションのサガン鳥栖。今節は原が右サイドバックに復帰し、藤田はブルシッチに代わってセンターバックを務めます。前節ケガで途中交代してしまった福田は復帰とはならず、松岡がスタメンに入りました。守備時のセットアップは4-4-2。攻撃時はボランチが最終ラインをケアし、3-1-4-2でビルドアップを試みます。

こちらもチャンピオンチームとしては物足りない調子の川崎フロンターレ。10日にACLの試合をこなしたばかりということもあり、スタメンは前節と大きく異なるメンバーでした。その中で、大島の復帰は川崎としては心強いものだったでしょう。守備時のセットアップは鳥栖と同じく4-4-2ですが、攻撃時にはボランチを最終ラインに下げて3人で構成し、サイドバッグを高く押し上げ、中央はセカンドトップが目まぐるしくポジションをかえる形で攻撃を構築していました。

■ 前半

前節は、仙台のシステムの変更などもありまして、プレッシングのタイミングなどなかなかテーラリングできないまま試合を進めてしまったところで、思わぬ手痛い先制点をくらってしまいました。今節はある程度想定していた形だったのか、しっかりと統率された守備ラインで全体のバランスをコントロールできていました。守備プロセスとしては3つのパターンで

①アタッキングサードでの4-1-5プレッシング

②ミドルサードでの4-4-2ブロックから4-3-3プレッシングへの変化

③ディフェンシブサードでの5-3-2ブロック

という形で整備されており、前から行って奪えずに展開されると素早くリトリートしてブロックを構えるプロセスを踏んでいました。

特筆すべきは、②のミドルサードでのプレッシング。4-4-2で中央のスペースを圧縮した状態でブロックを組み、川崎のドイスボランチやセカンドトップが降りてくるタイミングに合わせて鳥栖のボランチがポジションをコントロールして4-3-3プレッシングに変化する形での守備でした。

思いのほか、中央から縦へのパスを送れない川崎。基本的には下田もしくは大島が下がって最終ラインでのボール保持を形成しますが、時折、家長、阿部がセンターバック脇のエリアに下がるなど、様々な工夫を凝らして鳥栖の守備を動かそうと試みます。

その試みに対し、鳥栖は、川崎の最終ラインが3枚の段階では金崎とクエンカに任せて無理に人数を合わせる事はしませんでしたが、4人目の選手(特に大島)が下がろうとした際には、セントラルハーフの一人がついていくことにより、守備に穴をあけない状態を保ちつつ、大島、下田から自由に配球する余裕は与えないという組織を構築していました。

川崎は、長短のパスを織り交ぜて幾度も中央からの崩しを試みてはいたものの、鳥栖のブロックの網にかかってなかなか進めない状況が続きます。中央に固執してばかりではなかなか前進できないという事で、川崎は、鳥栖が優先度を下げている大外に向かったサイドチェンジを試みます。大島と下田が最終ラインから正確なボールを左右に配球できることの強みがここで発揮される形となりました。

大きな展開でサイドにボールが渡った時には、鳥栖としても撤退の合図であり、最終ラインにほころびを作らないように、セントラルハーフがバランスをとって最終ラインのスペースを埋め、5-3-2を組んでクロスやカットインに備えていました。このように、仙台戦に比べると格段に組織化された守備を構築できていました。

鳥栖のブロック守備が非常に堅固で、ボールは保持するものの中央からの縦パスがなかなか通らず、左右にボールを振り分けるものの今いちシュートまでつながらない川崎。ただ、固いゾーン主体の守備によるブロックを打ち破る最善策はダイレクトプレイというのは、川崎は百も承知という話。少しずつ、鳥栖のプレッシングに慣れてきた頃、鳥栖のセントラルハーフが上がって4-3-3を形成してくるタイミングを見計らって、ダイレクトプレイによる崩しを試みます。

例えば、28分のシーンですが、センターバック2名+下田の3人でボール保持を継続していましたが、そこでさらに引いて受けようとする大島に対して秀人がプレッシングに出ます。川崎が優れているのは、自分が動いて空けたスペース(自分が動いて相手を引き連れてきたスペース)には、味方が必ず入ってきてつなぎどころとなる事を肌で理解し、そして実践出来る事です。

大島へのプレッシングで秀人が空けたスペースを狙って阿部が入り、大島はそこに味方が入ってくることを理解して躊躇することなくボールを送り込みます。大島からボールを受けた阿部はダイレクトで縦関係に入ってきた小林にパス。小林が即座に右サイドで幅をとっている馬渡に展開し、三丸が出ていくことによって作られる藤田とのギャップに対して家長が飛び込んで馬渡からボールを受けることにより、深い位置で起点を作ります。家長の切り替えしてのクロスから、ヘッドでの折り返しという攻撃は、大久保のキャッチという結果に終わりましたが、ダイレクトプレイをきっかけとした鮮やかな崩しは川崎の本領発揮という所でした。

しかしながら川崎もこのようなプレイが何度も再現できていたかというと、その多くはサガン鳥栖のプレッシャーとリトリートのバランスの良さの前に消されてしまい、鳥栖としては決定的なピンチを与えず、前半としては満足のいく出来だったはずです。

■後半

後半に入っても戦い方を変えない鳥栖でありましたが、状況の変化は突然にやってきます。最終ラインの脇のスペースでボールを受けた大島が知念に向けて長いボールを蹴りこみます。そのロングボールを知念が藤田に競り勝ち、そのままペナルティエリア内に侵入して先制点をゲット。

川崎は、後半に程良くロングボールを活用していました。前半も知念への長いボールはあったものの、その多くはスペースに対して足元を狙った低めのボールで、頭を狙ったアバウトなボールは1本程度。後半はキーパーからのロングフィードも含めて5本以上は知念が藤田とデュエルを出来るようにアバウトなハイボールを蹴り込んでいました。このデュエルならば勝算は十分にあると踏んだのでしょう。そのあたりはハーフタイムにメンバー間で話があったのかなと。

ところで、この失点、どこかで見覚えはありませんか?神戸戦で最終ラインに降りていた山口蛍に対するプレッシングが甘くなり、前線のきわどい場所にフィードされたボールを最終ラインが処理を誤って(祐治のクリアが谷口の足に当たって)ビジャのゴールを生んでしまったシーンがありましたが、やられ方としてはほぼ同じような形です。

サッカーにおいて、90分間まったくミスがなかったり、デュエルで必ず勝つという保証はありえません。ミスやデュエルでの負けが発生した際にも、それをカバーしたり、最悪の出来事に発展しなくすることが極めて重要なのです。

しかしながら、このシーンは、ロングボールを知念が受けてから、あっさりとそのまま縦にドリブルで入ってシュートまでもっていかれてしまいました。知念のトラップの際にハンドリングであったのではないかという疑念や、小林が裏に回ってスプリントをかけてきたことでマーキングの迷いがでた点など、様々な状況が重なって祐治も対応が難しかったかもしれませんが、ノープレッシャーでシュートまで持っていかれたのは、カバーリングに問題があった事を認めざるを得ないでしょう。大久保のポジショニングも気になるところで、祐治が戻ってくる前提でニアサイドを中心にケアしていたのかもしれませんが、あまりにも簡単にシュートコースを与えてしまっていました。

先に失点してしまったので、ボールを奪うために前に出ていかざるを得なくなったサガン鳥栖。これまでしっかりとしたブロック守備を構築していましたが、突如としてパラパラと前に押し上げていく守備にスタイルが変わってしまいました。今シーズンの鳥栖は、失点してしまうと戦い方がガラッとかわってしまうケースが多いです。失点の時間帯にも依るのでしょうが、焦る必要のない時間帯で焦ってしまい、90分間の中でのコントロールがチームの中で確立できていないのを感じます。

前線でボールを奪いたいばかりにボランチが前に出ていくことによって、当然のことながら中盤にスペースができてしまいます。そのスペースを狙って、川崎お得意のダイレクトプレイが生まれ、後半はアッという間にゴール前に迫られてしまうシーンが増えてしまいました。幸運にも追加点は許しませんでしたが、失点後の戦い方をもっとクレバーに行かなければならないのは、プランニングの課題ですよね。

今シーズンは、スコアレスで互いにリスクをかけない整備された状況では鳥栖も質の高いサッカーを演じますが、その均衡が崩れた時に、秩序も乱れだし、環境の変化に対する個々の判断のずれが、後半の停滞(逆転できない展開)を生み出しています。実質、オープンな展開になった後半のほうが、鳥栖としては繋ぎどころがあったはずなのですが、川崎が人数を揃えるプレッシングをするだけで、ビルドアップにおけるパスのベクトルも、パスを出したあとのランニングや体の向きも後方に向かってしまい、結局蹴っ飛ばす対応が増えてしまいました。

蹴っ飛ばす対応をしたときに、トーレスに対するフォローができればよいのですが、ボランチはつなごうとして最終ライン近くに下がり、サイドハーフは幅をとろうとしてタッチライン近くにポジションをとっているので、セカンドボールを拾う確率としてはかなり下がります。最後は祐治を前線にあげてパワープレイで何かを起こそうとしたのですが、クエンカも小野もアンヨンウも消えてしまいました。

■鳥栖の攻撃

鳥栖の攻撃としては、大きくスタイルは変わりませんでした。ボール保持時では、川崎が家長を上げて2人でセンターバックを監視してくるので、鳥栖は秀人を下げて3人でのボール保持を試みます。ボールを保持していく中で、フォワードをサイドに寄せ(時には受け手として引いてきて)、ディフェンスの網を抜けるように斜めにパスの経路を作ったうえで前進を図り、最後は三丸がクロスを供給できる形を作ります。ビルドアップの抜け道は、サイドハーフがライン間に入ってボールを受けるか、大外の三丸を経由して前進を図るかという攻撃です。

カウンターの場面では、まずは金崎に当てて陣地を回復(ボールキープ)し、上がってくるメンバーのための時間を確保して、彼らへパスを送り込みます。前半開始早々、ボールキープしてファールを受けてセットプレイのチャンスを立て続けに作った姿は印象的です。

パスネットワーク図でも、秀人が配球の核となっていますし、金崎は15回のパス受けをしています。これは三丸に次いで高い数字で、前線としてターゲットになっていることがよくわかります。

同じサイド攻撃ではあったのですが、前節と異なるのは、パスネットワーク図でも右側に太い線があるように、左サイドのみでなく、右サイドからの攻撃回数も増えていました。今節はクロスを21本上げたのですが、三丸の5本に対して原も4本のクロスを供給しております。交代で入ったアンヨンウも右サイドから4本のクロスを供給しています。原やアンヨンウが持ち出せることによって、右サイドからの攻撃も活発になってきています。

ただし、仙台戦でも提起しましたが、フォワードがチャンスメイクに入る今の仕組みでは、ゴールゲッターはどうしてもセントラルハーフという形になってしまいます。数字にも表れていますが、この試合の前半のシュート数は、松岡2、義希2、秀人1、金崎1でした。セントラルハーフのシュートの精度の向上を待つか、セントラルハーフにゴールゲットに長けたメンバーを入れるか、それともやり方を少し変えるか。チームとしての選択が必要な状況です。

38分の松岡のヘディングがバーを叩いたシーンがありましたが、このシーンは左サイドで相手のパスを義希がカットし、原川がドリブルで前進して秀人経由で三丸にボールを渡してからのクロスという形でした。ショートカウンターであったので、金崎とクエンカがサイドの数的優位に参画する必要がなく、ゴール前でクロスを待つという状況を作り出すことができました。これにより、三丸がクロスを上げた際には、金崎、クエンカにディフェンスの視線が集中することによって、背後から入ってくる松岡に対するマークが甘くなり、ヘディングができたという事です。フォワードがゴール前に相手の脅威として存在していたからこその松岡のシュートであり、鳥栖としてはこの形をいかに多く作れるかが今後のゴールに向けたポイントかなと思います。

■ゴールまでのクリティカルパス

鳥栖のサイド攻撃重視の戦術は崩しとしてはよい形を見せるものの、時折、最終目的を考えさせられるシーンがあります。

36分のシーンですが、ビルドアップで保持する秀人から、ハーフスペースに入り込んだ原川に縦パスが入ります。原川はワンタッチでつなぎ、やや混戦状態になりますが三丸が拾い、金崎からの落としを受けて中央にドリブルを開始します。このとき、ゴール前中央には松岡、義希がいてパスコースも十分あったのですが、三丸の選択は中央を縦に通すパスではなく、右サイドに幅を取る原に展開。ところが、松岡も義希もゴール前にいる状況で、原が孤立してボールを受けたところで何の手立てもなく、コーナーを得るだけで終わってしまいました。

ビルドアップの場面で、何も阻害するものがなければ、中央を縦に繋いでいく方がゴールまでの最短経路となります。しかしながら、中央は相手がそれを阻むために手厚く守るので、(ある意味仕方なく)薄くなるサイドから前進させているに過ぎません。

この状況でせっかく良いポジションを取っている松岡や義希にパスを送れないのは、戦術的な意図(意思)、利き足と逆足の精度、ボールの持ち出し方、体の向き、と色々と要因はあるのでしょうが、総体的に、この試合は、サガン鳥栖の止める・蹴るという所に起因する見えないミスが見え隠れしていました。

ちなみに、この36分の松岡のポジショニングですが、センターバックのギャップをついてゴール前中央でボールを待ち受けるこのセンス、単純にすごいなと思います。彼のゴールに向けたベクトル、攻守の切り替えのスピード、ダイレクトプレイを指向する考え方、現在の鳥栖の選手の中でもトップクラスではないでしょうか。松岡のミスに見えるプレイは、実質はミスではないプレイも多くあります。ミスを恐れてボールキープして停滞してしまうよりも、よっぽど価値のあるプレイです。

■シュートまでの時間は守備組織構築までのカウントダウン

この試合は、特に後半は川崎も間延びしてきていたので、比較的オープンな状況で鳥栖が前進できる機会も多く生まれました。ここで気になったのは攻撃のスピード。スピードアップしなければならない場面で躊躇してしまって(安全に行き過ぎて)残念ながらチャンスの芽を自らで潰したシーンもいくつかありました。

例えば、46分ですが、クエンカのカットによってショートカウンターの機会を作り、原川が左サイドにてフリーでボールを受けます。この時、ペナルティエリア内を守る川崎の選手は4人、クロスを待つ鳥栖の選手は3人でした。しかしながら、原川は、右足に持ち替えて中を探り、オーバーラップした三丸を使うために間を開けました。この、ホンの僅かな時間でしたが、三丸がパスを受けた段階では、ペナルティエリア内を守る川崎の選手は8人、クロスを待つ鳥栖の選手は4人という状況に変わりました。

当たり前の話ですが、攻撃はゴールライン際まで崩して陣地を獲得する事が目的ではなく、ゴールを奪うことが目的です。ゴール前にラストパスを送る際、相手が少なければ少ないほど、味方が多ければ多いほど、ゴールの確率はあがります。三丸を使うという戦術を全うしたのかは分かりませんが、時間をかければ相手が戻ってくるという概念を今一度把握しておかないと、相手の守備ブロックがすぐに整ってしまい、シュートはおろか、クロスさえ上げられないという状況がすぐにやってきます。

それでも、一人で相手をはがしたり、センターバックの間にピンポイントのクロスを送る技術があればよいのですが、この試合は21本ものクロスをあげたものの、どんぴしゃりというクロスは1本もありません。技術的な要素で解決できないならば、時間的な要素で解決を図らなければなりません。

■ おわりに

今シーズン、首脳陣もメンバーが変わって時間がかかりましたが、やっと守備ブロックもしっかりとしたものが構築できるようになってきました。攻撃も惜しいシーンまで作れています。ただ、試合の中での見えない判断ミスが、残念ながらゴールを遠ざけてしまう結果を招いています。あとは、正確な止める・蹴るの対応、そして正確なプレーの判断・選択。ワンタッチでのプレーや縦につける意識は、シーズン開始当初から比べるとだいぶん改善してきました。ワンタッチパスをつなげることで前進できたシーンも増えてきました。クエンカというボール保持できる選手も加わったので、味方が動き出す時間を作ることもできています。あとは連携と精度の向上ですね。それがシーズンのどの段階で勝てるレベルまで発展するのか。

この試合は21本のクロスを上げています。そのうちの1本だけでよいのですけどね。1本いいクロスが入るだけでゴールになるのですが、その1本が来ませんでした。改善ポイントは様々あるでしょうが、サイドを崩してサイドバックがクロスをあげるこの攻撃は着実に形ができて行っています。選手の配置などの問題はあるかもしれませんが、いまは、この攻撃が実を結ぶことを祈るしかありません。

クロスを上げ続ければオウンゴールが発生するかもしれません。シュートが相手の足に当たってループのようになって入ることだってあります。いつかは訪れるであろうラッキーパンチも含めて祈っておきます(笑)

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

なかなかスタメンが固定できない猫の目フォーメーションのサガン鳥栖。今節は原が右サイドバックに復帰し、藤田はブルシッチに代わってセンターバックを務めます。前節ケガで途中交代してしまった福田は復帰とはならず、松岡がスタメンに入りました。守備時のセットアップは4-4-2。攻撃時はボランチが最終ラインをケアし、3-1-4-2でビルドアップを試みます。

こちらもチャンピオンチームとしては物足りない調子の川崎フロンターレ。10日にACLの試合をこなしたばかりということもあり、スタメンは前節と大きく異なるメンバーでした。その中で、大島の復帰は川崎としては心強いものだったでしょう。守備時のセットアップは鳥栖と同じく4-4-2ですが、攻撃時にはボランチを最終ラインに下げて3人で構成し、サイドバッグを高く押し上げ、中央はセカンドトップが目まぐるしくポジションをかえる形で攻撃を構築していました。

■ 前半

前節は、仙台のシステムの変更などもありまして、プレッシングのタイミングなどなかなかテーラリングできないまま試合を進めてしまったところで、思わぬ手痛い先制点をくらってしまいました。今節はある程度想定していた形だったのか、しっかりと統率された守備ラインで全体のバランスをコントロールできていました。守備プロセスとしては3つのパターンで

①アタッキングサードでの4-1-5プレッシング

②ミドルサードでの4-4-2ブロックから4-3-3プレッシングへの変化

③ディフェンシブサードでの5-3-2ブロック

という形で整備されており、前から行って奪えずに展開されると素早くリトリートしてブロックを構えるプロセスを踏んでいました。

特筆すべきは、②のミドルサードでのプレッシング。4-4-2で中央のスペースを圧縮した状態でブロックを組み、川崎のドイスボランチやセカンドトップが降りてくるタイミングに合わせて鳥栖のボランチがポジションをコントロールして4-3-3プレッシングに変化する形での守備でした。

思いのほか、中央から縦へのパスを送れない川崎。基本的には下田もしくは大島が下がって最終ラインでのボール保持を形成しますが、時折、家長、阿部がセンターバック脇のエリアに下がるなど、様々な工夫を凝らして鳥栖の守備を動かそうと試みます。

その試みに対し、鳥栖は、川崎の最終ラインが3枚の段階では金崎とクエンカに任せて無理に人数を合わせる事はしませんでしたが、4人目の選手(特に大島)が下がろうとした際には、セントラルハーフの一人がついていくことにより、守備に穴をあけない状態を保ちつつ、大島、下田から自由に配球する余裕は与えないという組織を構築していました。

川崎は、長短のパスを織り交ぜて幾度も中央からの崩しを試みてはいたものの、鳥栖のブロックの網にかかってなかなか進めない状況が続きます。中央に固執してばかりではなかなか前進できないという事で、川崎は、鳥栖が優先度を下げている大外に向かったサイドチェンジを試みます。大島と下田が最終ラインから正確なボールを左右に配球できることの強みがここで発揮される形となりました。

大きな展開でサイドにボールが渡った時には、鳥栖としても撤退の合図であり、最終ラインにほころびを作らないように、セントラルハーフがバランスをとって最終ラインのスペースを埋め、5-3-2を組んでクロスやカットインに備えていました。このように、仙台戦に比べると格段に組織化された守備を構築できていました。

鳥栖のブロック守備が非常に堅固で、ボールは保持するものの中央からの縦パスがなかなか通らず、左右にボールを振り分けるものの今いちシュートまでつながらない川崎。ただ、固いゾーン主体の守備によるブロックを打ち破る最善策はダイレクトプレイというのは、川崎は百も承知という話。少しずつ、鳥栖のプレッシングに慣れてきた頃、鳥栖のセントラルハーフが上がって4-3-3を形成してくるタイミングを見計らって、ダイレクトプレイによる崩しを試みます。

例えば、28分のシーンですが、センターバック2名+下田の3人でボール保持を継続していましたが、そこでさらに引いて受けようとする大島に対して秀人がプレッシングに出ます。川崎が優れているのは、自分が動いて空けたスペース(自分が動いて相手を引き連れてきたスペース)には、味方が必ず入ってきてつなぎどころとなる事を肌で理解し、そして実践出来る事です。

大島へのプレッシングで秀人が空けたスペースを狙って阿部が入り、大島はそこに味方が入ってくることを理解して躊躇することなくボールを送り込みます。大島からボールを受けた阿部はダイレクトで縦関係に入ってきた小林にパス。小林が即座に右サイドで幅をとっている馬渡に展開し、三丸が出ていくことによって作られる藤田とのギャップに対して家長が飛び込んで馬渡からボールを受けることにより、深い位置で起点を作ります。家長の切り替えしてのクロスから、ヘッドでの折り返しという攻撃は、大久保のキャッチという結果に終わりましたが、ダイレクトプレイをきっかけとした鮮やかな崩しは川崎の本領発揮という所でした。

しかしながら川崎もこのようなプレイが何度も再現できていたかというと、その多くはサガン鳥栖のプレッシャーとリトリートのバランスの良さの前に消されてしまい、鳥栖としては決定的なピンチを与えず、前半としては満足のいく出来だったはずです。

■後半

後半に入っても戦い方を変えない鳥栖でありましたが、状況の変化は突然にやってきます。最終ラインの脇のスペースでボールを受けた大島が知念に向けて長いボールを蹴りこみます。そのロングボールを知念が藤田に競り勝ち、そのままペナルティエリア内に侵入して先制点をゲット。

川崎は、後半に程良くロングボールを活用していました。前半も知念への長いボールはあったものの、その多くはスペースに対して足元を狙った低めのボールで、頭を狙ったアバウトなボールは1本程度。後半はキーパーからのロングフィードも含めて5本以上は知念が藤田とデュエルを出来るようにアバウトなハイボールを蹴り込んでいました。このデュエルならば勝算は十分にあると踏んだのでしょう。そのあたりはハーフタイムにメンバー間で話があったのかなと。

ところで、この失点、どこかで見覚えはありませんか?神戸戦で最終ラインに降りていた山口蛍に対するプレッシングが甘くなり、前線のきわどい場所にフィードされたボールを最終ラインが処理を誤って(祐治のクリアが谷口の足に当たって)ビジャのゴールを生んでしまったシーンがありましたが、やられ方としてはほぼ同じような形です。

サッカーにおいて、90分間まったくミスがなかったり、デュエルで必ず勝つという保証はありえません。ミスやデュエルでの負けが発生した際にも、それをカバーしたり、最悪の出来事に発展しなくすることが極めて重要なのです。

しかしながら、このシーンは、ロングボールを知念が受けてから、あっさりとそのまま縦にドリブルで入ってシュートまでもっていかれてしまいました。知念のトラップの際にハンドリングであったのではないかという疑念や、小林が裏に回ってスプリントをかけてきたことでマーキングの迷いがでた点など、様々な状況が重なって祐治も対応が難しかったかもしれませんが、ノープレッシャーでシュートまで持っていかれたのは、カバーリングに問題があった事を認めざるを得ないでしょう。大久保のポジショニングも気になるところで、祐治が戻ってくる前提でニアサイドを中心にケアしていたのかもしれませんが、あまりにも簡単にシュートコースを与えてしまっていました。

先に失点してしまったので、ボールを奪うために前に出ていかざるを得なくなったサガン鳥栖。これまでしっかりとしたブロック守備を構築していましたが、突如としてパラパラと前に押し上げていく守備にスタイルが変わってしまいました。今シーズンの鳥栖は、失点してしまうと戦い方がガラッとかわってしまうケースが多いです。失点の時間帯にも依るのでしょうが、焦る必要のない時間帯で焦ってしまい、90分間の中でのコントロールがチームの中で確立できていないのを感じます。

前線でボールを奪いたいばかりにボランチが前に出ていくことによって、当然のことながら中盤にスペースができてしまいます。そのスペースを狙って、川崎お得意のダイレクトプレイが生まれ、後半はアッという間にゴール前に迫られてしまうシーンが増えてしまいました。幸運にも追加点は許しませんでしたが、失点後の戦い方をもっとクレバーに行かなければならないのは、プランニングの課題ですよね。

今シーズンは、スコアレスで互いにリスクをかけない整備された状況では鳥栖も質の高いサッカーを演じますが、その均衡が崩れた時に、秩序も乱れだし、環境の変化に対する個々の判断のずれが、後半の停滞(逆転できない展開)を生み出しています。実質、オープンな展開になった後半のほうが、鳥栖としては繋ぎどころがあったはずなのですが、川崎が人数を揃えるプレッシングをするだけで、ビルドアップにおけるパスのベクトルも、パスを出したあとのランニングや体の向きも後方に向かってしまい、結局蹴っ飛ばす対応が増えてしまいました。

蹴っ飛ばす対応をしたときに、トーレスに対するフォローができればよいのですが、ボランチはつなごうとして最終ライン近くに下がり、サイドハーフは幅をとろうとしてタッチライン近くにポジションをとっているので、セカンドボールを拾う確率としてはかなり下がります。最後は祐治を前線にあげてパワープレイで何かを起こそうとしたのですが、クエンカも小野もアンヨンウも消えてしまいました。

■鳥栖の攻撃

鳥栖の攻撃としては、大きくスタイルは変わりませんでした。ボール保持時では、川崎が家長を上げて2人でセンターバックを監視してくるので、鳥栖は秀人を下げて3人でのボール保持を試みます。ボールを保持していく中で、フォワードをサイドに寄せ(時には受け手として引いてきて)、ディフェンスの網を抜けるように斜めにパスの経路を作ったうえで前進を図り、最後は三丸がクロスを供給できる形を作ります。ビルドアップの抜け道は、サイドハーフがライン間に入ってボールを受けるか、大外の三丸を経由して前進を図るかという攻撃です。

カウンターの場面では、まずは金崎に当てて陣地を回復(ボールキープ)し、上がってくるメンバーのための時間を確保して、彼らへパスを送り込みます。前半開始早々、ボールキープしてファールを受けてセットプレイのチャンスを立て続けに作った姿は印象的です。

パスネットワーク図でも、秀人が配球の核となっていますし、金崎は15回のパス受けをしています。これは三丸に次いで高い数字で、前線としてターゲットになっていることがよくわかります。

同じサイド攻撃ではあったのですが、前節と異なるのは、パスネットワーク図でも右側に太い線があるように、左サイドのみでなく、右サイドからの攻撃回数も増えていました。今節はクロスを21本上げたのですが、三丸の5本に対して原も4本のクロスを供給しております。交代で入ったアンヨンウも右サイドから4本のクロスを供給しています。原やアンヨンウが持ち出せることによって、右サイドからの攻撃も活発になってきています。

ただし、仙台戦でも提起しましたが、フォワードがチャンスメイクに入る今の仕組みでは、ゴールゲッターはどうしてもセントラルハーフという形になってしまいます。数字にも表れていますが、この試合の前半のシュート数は、松岡2、義希2、秀人1、金崎1でした。セントラルハーフのシュートの精度の向上を待つか、セントラルハーフにゴールゲットに長けたメンバーを入れるか、それともやり方を少し変えるか。チームとしての選択が必要な状況です。

38分の松岡のヘディングがバーを叩いたシーンがありましたが、このシーンは左サイドで相手のパスを義希がカットし、原川がドリブルで前進して秀人経由で三丸にボールを渡してからのクロスという形でした。ショートカウンターであったので、金崎とクエンカがサイドの数的優位に参画する必要がなく、ゴール前でクロスを待つという状況を作り出すことができました。これにより、三丸がクロスを上げた際には、金崎、クエンカにディフェンスの視線が集中することによって、背後から入ってくる松岡に対するマークが甘くなり、ヘディングができたという事です。フォワードがゴール前に相手の脅威として存在していたからこその松岡のシュートであり、鳥栖としてはこの形をいかに多く作れるかが今後のゴールに向けたポイントかなと思います。

■ゴールまでのクリティカルパス

鳥栖のサイド攻撃重視の戦術は崩しとしてはよい形を見せるものの、時折、最終目的を考えさせられるシーンがあります。

36分のシーンですが、ビルドアップで保持する秀人から、ハーフスペースに入り込んだ原川に縦パスが入ります。原川はワンタッチでつなぎ、やや混戦状態になりますが三丸が拾い、金崎からの落としを受けて中央にドリブルを開始します。このとき、ゴール前中央には松岡、義希がいてパスコースも十分あったのですが、三丸の選択は中央を縦に通すパスではなく、右サイドに幅を取る原に展開。ところが、松岡も義希もゴール前にいる状況で、原が孤立してボールを受けたところで何の手立てもなく、コーナーを得るだけで終わってしまいました。

ビルドアップの場面で、何も阻害するものがなければ、中央を縦に繋いでいく方がゴールまでの最短経路となります。しかしながら、中央は相手がそれを阻むために手厚く守るので、(ある意味仕方なく)薄くなるサイドから前進させているに過ぎません。

この状況でせっかく良いポジションを取っている松岡や義希にパスを送れないのは、戦術的な意図(意思)、利き足と逆足の精度、ボールの持ち出し方、体の向き、と色々と要因はあるのでしょうが、総体的に、この試合は、サガン鳥栖の止める・蹴るという所に起因する見えないミスが見え隠れしていました。

ちなみに、この36分の松岡のポジショニングですが、センターバックのギャップをついてゴール前中央でボールを待ち受けるこのセンス、単純にすごいなと思います。彼のゴールに向けたベクトル、攻守の切り替えのスピード、ダイレクトプレイを指向する考え方、現在の鳥栖の選手の中でもトップクラスではないでしょうか。松岡のミスに見えるプレイは、実質はミスではないプレイも多くあります。ミスを恐れてボールキープして停滞してしまうよりも、よっぽど価値のあるプレイです。

■シュートまでの時間は守備組織構築までのカウントダウン

この試合は、特に後半は川崎も間延びしてきていたので、比較的オープンな状況で鳥栖が前進できる機会も多く生まれました。ここで気になったのは攻撃のスピード。スピードアップしなければならない場面で躊躇してしまって(安全に行き過ぎて)残念ながらチャンスの芽を自らで潰したシーンもいくつかありました。

例えば、46分ですが、クエンカのカットによってショートカウンターの機会を作り、原川が左サイドにてフリーでボールを受けます。この時、ペナルティエリア内を守る川崎の選手は4人、クロスを待つ鳥栖の選手は3人でした。しかしながら、原川は、右足に持ち替えて中を探り、オーバーラップした三丸を使うために間を開けました。この、ホンの僅かな時間でしたが、三丸がパスを受けた段階では、ペナルティエリア内を守る川崎の選手は8人、クロスを待つ鳥栖の選手は4人という状況に変わりました。

当たり前の話ですが、攻撃はゴールライン際まで崩して陣地を獲得する事が目的ではなく、ゴールを奪うことが目的です。ゴール前にラストパスを送る際、相手が少なければ少ないほど、味方が多ければ多いほど、ゴールの確率はあがります。三丸を使うという戦術を全うしたのかは分かりませんが、時間をかければ相手が戻ってくるという概念を今一度把握しておかないと、相手の守備ブロックがすぐに整ってしまい、シュートはおろか、クロスさえ上げられないという状況がすぐにやってきます。

それでも、一人で相手をはがしたり、センターバックの間にピンポイントのクロスを送る技術があればよいのですが、この試合は21本ものクロスをあげたものの、どんぴしゃりというクロスは1本もありません。技術的な要素で解決できないならば、時間的な要素で解決を図らなければなりません。

■ おわりに

今シーズン、首脳陣もメンバーが変わって時間がかかりましたが、やっと守備ブロックもしっかりとしたものが構築できるようになってきました。攻撃も惜しいシーンまで作れています。ただ、試合の中での見えない判断ミスが、残念ながらゴールを遠ざけてしまう結果を招いています。あとは、正確な止める・蹴るの対応、そして正確なプレーの判断・選択。ワンタッチでのプレーや縦につける意識は、シーズン開始当初から比べるとだいぶん改善してきました。ワンタッチパスをつなげることで前進できたシーンも増えてきました。クエンカというボール保持できる選手も加わったので、味方が動き出す時間を作ることもできています。あとは連携と精度の向上ですね。それがシーズンのどの段階で勝てるレベルまで発展するのか。

この試合は21本のクロスを上げています。そのうちの1本だけでよいのですけどね。1本いいクロスが入るだけでゴールになるのですが、その1本が来ませんでした。改善ポイントは様々あるでしょうが、サイドを崩してサイドバックがクロスをあげるこの攻撃は着実に形ができて行っています。選手の配置などの問題はあるかもしれませんが、いまは、この攻撃が実を結ぶことを祈るしかありません。

クロスを上げ続ければオウンゴールが発生するかもしれません。シュートが相手の足に当たってループのようになって入ることだってあります。いつかは訪れるであろうラッキーパンチも含めて祈っておきます(笑)

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

Posted by オオタニ at

18:30

│Match Impression (2019)

2019年04月10日

2019 第6節 : ベガルタ仙台 VS サガン鳥栖

2019シーズン第6節、ベガルタ仙台戦のレビューです。

なかなかスタメンが固まらないサガン鳥栖は、原がスタメンから外れて藤田が右サイドバックへ。藤田のポジションチェンジに伴って出場停止明けの祐治がセンターバック。前節スタメンの豊田が外れてフォワードにはクエンカが今季初スタメンで入ります。セットアップは4-4-2です。

鳥栖と同様になかなか波に乗れない仙台もスタメンを変更してきました。キャプテンの大岩を外して常田がスリーバックの中央へ。右サイドは道渕に代わって蜂須賀が入ります。システムも若干変更してジャーメインとハモンロペスの2トップ、セカンドトップに吉尾と兵藤がポジションをとりました。セットアップは、攻撃時に3-1-4-2、守備時に5-3-2の形でこの試合に臨みました。

■ システム

図の通り、システム的にはお互いに数的優位(不利)な場所が発生します。仮に何も動かないとしたら、仙台は自陣でのボール回しは楽にできることになり、鳥栖にとっては最終ラインに人数が多く、特にサイドバックがあまっているので裏を突かれることなく安心して構えているという状況になっています。あくまでセットアップの上ではですね。皮肉にも、この後の動きで、数的には断然優位なはずのサイドバックの裏をがんがんと突かれだすことになるのですが(笑)

両チームともこれでは、勝ち点3を獲るサッカーにならないので、ボールを相手陣地まで前進するべく(ボールを相手チームから奪うべく)人の配置を変えながら試合を進めることになるのですが、このポジショニングの部分で両チームの差が出てしまいました。

鳥栖は選手の判断ミスが発生し、それに周りが追随することによってチーム全体として予期せぬエラーを招き、仙台は各人の判断にミスが少なく、チーム戦術を遂行する上でエラーなく統率された状態で試合を進めることができた…という所でしょうか。

決して、個人の質の差の問題ではなく、チーム全体として最適な状況を作り出すことができたか否か。ここがこの試合の勝敗を分けたポイントでした。

■ 仙台の攻撃のキーマンは3人のセンターバック

野球の格言なのですが、投手は5人目の内野手という言葉があります。投手は投げることに着目されますが、投げたから終わりというわけではなく、投げた後はダイヤモンドを守る内野手の役目を果たさなければならないという教えです。すなわち、チームスポーツは主役、脇役関わらず、誰もが状況に応じた役割を持ち、その役目を果たすことによって、チームとして最大のパフォーマンスを発揮できるという例えです。

同様に、特に現代のサッカーにおいては、フォワードだから攻めるだけ、ゴールキーパー、ディフェンダーだから守るだけという役割分担にしてしまっては、チームとしての最大限のパフォーマンスを発揮できません。この試合で仙台の攻撃が活性化したキーポイントは、紛れもなく3人のセンターバックが、鳥栖のフォワードをはがして前進し、長いボールを送り込むことによって、ボールの前進に寄与できた事であり、鳥栖の守備のキーポイントはフォワードが仙台のビルドアップに突破されたか、食い止めたかという所でした。

渡邉監督が試合後の談話で

「常田を起用した一番の理由は、ロングフィード、それで相手を大きく揺さぶって、相手の中盤と最前線の2枚、合わせて6枚を一気にひっくり返すことができるので、それを期待して入れました。」

と語っていましたが、常田に関しては言わずもがなの貢献でした。仙台が3CB+1CHのビルドアップに対して、鳥栖が2FW+1CHでのプレッシングとなり、ボール回しの中で、常田がフリーな状態でロングボールを蹴ることができるタイミングができてきます。そのタイミングで、サイドに幅をとる両WBに対して長く、質の良いボールを送り込むことができ、確実にボールを前進させる形を作ることができていました。

ただし、長いボールというのは、それが到達するまでに時間があるので、鳥栖も対応するための時間を作ることができます。また、長いボールを蹴るという事は、鳥栖の陣地深いところに向かって蹴りこまれるので、鳥栖としてはいやがうえにも全体がリトリートしなければなりません。攻められるという事自体は決して良い状況ではありませんが、このロングボール自体によって鳥栖の守備が芋づる式に壊滅するというわけではなく、あくまで深い位置に入り込まれてしまうというものでありました。

鳥栖にとって守備組織が崩れるエラーが発生した状況は、

「自らが主体的にボールを奪いに行こうとした瞬間」

でありました。

無論、ボールを奪いに行く事自体は悪くないのですが、それが良くなかったのは、

「自分たちが奪える形ではないタイミングであるにも関わらず前に出ていく」

という状況だったことです。

試合序盤で、しかも仙台が少しシステムを変えてきた状況下という事もあり、チームとして「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「どうする」「どんな風に」という5W1Hがまだ整っていない状況下で、その時のインスピレーションで前のめりになってしまったばっかりに仙台の術中にはまり、そして前半早々に先制点を与えてしまったことが、この試合全体を難しくしてしまいました。

鳥栖が難しい判断を迫られたシーンというのは明確でありまして、それは、

「仙台のセンターバックが、フォワードのプレスを外して侵入してきたとき」

です。

最初のシステム図でもありますように、仙台は最終ラインではボールを保持できる状況下にあります。その中で、鳥栖のフォワードのプレッシングが弱まった時に、仙台のディフェンスがボールを持ちだす動きを見せます。いわゆる「1列目」を突破された状況です。その状況下において、鳥栖としては「出る」のか「戻る」のか判断が必要となり、そして、チーム全体の判断ミスによって、一気に鳥栖のディフェンスが崩れるシーンを迎えてしまいました。

■ 鳥栖の守備システムのバグ

この試合は、最初の図でもわかる通り、仙台のセントラルハーフ(アンカー富田)を誰が見るかという判断もありました。鳥栖の回答としては、富田にボールが出るタイミングで、彼に前を向かれないようにボランチがプレッシャーをかけ、ボールを戻したら自陣に戻る動きを繰り返す、いわゆるボクシングムーブメントという動きで富田をけん制していました。

鳥栖のボランチが富田に対してプレッシャーをかけるというのは一つのポイントでした。富田に対してプレッシャーをかけるということは、最初の図でいうところの、福田もしくは秀人がかみ合っている相手選手を離して前にでるという事になります。「じっとしていれば何も起きない」というところに変化を加え、前からプレッシングをかけることによってかみ合わせにずれが生じる事になります。

<正常系>

前述のとおり、守備設計としては1列目の突破がカギを握っていました。まずは、鳥栖の守備の成功パターンから見てみましょう。

今回のボールの奪いどころはサイドであるのですが、フォワードが3センターバックの誘導に成功して、中央の常田がロングボールを蹴らないように見張りながら、平岡(もしくはジョンヤ)サイドにボールを回させます。そのタイミングで、もう一人のフォワードがさらにサイドに追い込むようにプレッシャーをかけたタイミングが、鳥栖がボール回収に動ける状況でした。

この動きであれば、サイドでしっかりと人を捕まえることができていますし、当初のかみ合わせでは空いていた富田に対してもボランチがしっかりと捕まえています。最終ラインも数的優位を保っていますので、仮に長いボールを出されたとしても先に追いつくことができ、万が一、サイドに抜け出されてキープされたとしても、中央にセンターバック、サイドバックと2名が残るので致命的な状況という形にまでは至りません。

この形でのプレッシングによって、鳥栖は高い位置でボールを奪い、ショートカウンターの機会を作ることも出来ていました。

<バグその1>

さて、本題。鳥栖のフォワードがプレッシャーをかけたい逆方向に仙台がボールを回すと、センターバックがボールを持ち出すチャンスが生まれます。センターバックがボールを持ち出したときに、パスの出し手をケアするのか、受け手をケアするのかというのは非常に判断が難しいのですが、その判断ミスが生じてしまったときが仙台のチャンスにつながっていました。

ひとつめは、自陣に入り込もうとするセンターバックに対して、鳥栖としてはまだミドルサードに入ろうかという高い位置であるにも関わらず、迎撃するかのようにサイドハーフが1列前にでてプレッシングを仕掛けてしまったことです。サイドハーフが出ていくという事は、リンクしているボランチ、サイドバックも出ていかざるを得ず、パスコースを防ぐために仙台ウイングバックには鳥栖のサイドバックが、仙台セントラルハーフには鳥栖のボランチがプレッシングを仕掛けます。

一方、最終ラインは、今年の守り方として相手の強いフォワードに対しては常に数的優位を保とうとするべく、最終ラインでの人数確保が方針となっている模様で、2センターバック+サイドバックで仙台の2トップを見る形で構えていました。

そうすると、必然的に数が合わない場所…今回は仙台のセカンドトップが浮いてしまう状況が発生してしまう事になり、

「この選手は誰が見るとカイナ?」

…という事態に陥ってしまうのです(敗戦のショック(笑))

序盤から、鳥栖がプレッシングをかけるもののうまくはまらずに吉尾に自由を与えて簡単にサイドのスペースを使われてしまったのは、鳥栖のプレッシングの判断ミスから生まれたものでありました。

<バグその2>

こちらは、ある程度鳥栖がリトリートしている状況なのですが、序盤からセカンドトップをフリーにしたことによって、鳥栖も修正を加え、中盤もしっかりとスライドしてセカンドトップをボランチが捕まえるという形に修正をしてきました。ただ、やっぱり1列目が突破されてしまうとつらい状況というのはどうしても発生するわけでありまして、全体がどう振舞うかという所がポイントとなり、簡単に言うと、どこを重要視して、どこを捨てるかという判断を迫られます。

仙台は両サイドに幅をとるウイングバックを置いているので、中央が難しい場合は簡単に外にボールを回すことができます。サイドバックとしてはウイングバックをケアしたい、でも、センターバックは中央にいるセンターフォワードが気になって動けない。サイドバックとセンターバックの判断にずれが生じてしまうという、そのジレンマの狭間で生まれてしまうのが、CB-SB間のスペースでした。

ジャーメインもハモンロペスも中央で待ちかまえるよりは、両者ともにゴール前でスペースを見つけると、ボールがもらえる位置には惜しみなくスプリントしてポジションを動かすことのできる選手です。無論、吉尾に至っては、その動きを期待されて起用されている選手であります。センターバックが追随したり、ボランチのケアがないまま、藤田や三丸がウイングバックに食いつく動きを見せた時こそが、仙台FWが侵入してくるタイミングであり、ゴール前に起点を作られてしまう形となります。

ブルシッチがPKをとられたシーンがありましたが、これも、サイドバックが仙台の幅をとる選手に引き寄せられてSB-CB間が空いてしまい、そのスペースにボールを送られて祐治をサイドに引き釣りだされてしまったことによって、中央がブルシッチ一人という状況を生んでしまいました。彼が焦ってクリアミスをしたことは確かにミスではあるのですが、彼が焦ってしまう状況を生んでしまったのは、チーム全体の守備設計のバグですよね。

改善するとすれば、マリノス戦のような動きを見せればよかったわけでありまして、侵入されても焦らず、選手間のリンクが切れないようにコンパクトな状態を保ってスライドすることは必要でしょう。

あとは、仙台のウイングバックに対して誰がどのタイミングで出ていくのかという決めごとですね。サイドバックが出たとして、空けたところをセンターバックがスライドするのか、ボランチが落ちるのか。そのときにフォワードも落とすのか、逆サイドが絞って来るのか。

もしくは手っ取り早いのは、名古屋戦のように、守備時にはボランチとフォワードを1枚下げて5-4-1にしてしまうとか。CB-SB間を開けてしまわないように、数の論理で埋めてしまおうというのも一つの策としては妥当だと思います。ただ、後ろを重たくすることによって仙台にボール保持を許すことになるかもしれませんが、そうなると押し込んで前に出てくる仙台センターバックの背後のスペースをカウンターで利用できていたかもしれません。攻守は表裏一体ですよね。

■ ラインコントロール

図は、鳥栖の2失点目のきっかけとなった、サイドの裏のスペースにボールを蹴られてポイントを作られてしまったシーンです。この試合では、サイドの裏のスペースに出されてセンターバックがつり出されるというシーンを数多く作られてしまいました。その原因は、最終ラインが上手にラインコントロールできていなかったことに起因します。

例えば、このシーンですが、仙台の最終ラインに対して強いプレッシャーをかけており、パスをつなぐ相手に対しても鳥栖の中盤が封鎖して、ジョンヤは蹴るしかない状況に追い込まれている状況です。蹴るしかない状況に追い込んでいることを察知したのか、もしくはウイングバックへのパスを警戒したかったのか、藤田はラインを上げている状況でした。しかしながら、祐治とブルシッチが仙台のフォワードの抜け出しが怖いのか、藤田のラインに合わせずに低い位置を保ったままの状況となっています。

これによって、サイドバックとセンターバックのポジションに段差ができて、サイドバックの裏のスペースを与えてしまったうえにオフサイドも取れないという、最悪の状況を生んでしまいました。ラインコントロールができていなかったという部分も、この試合の大きな問題点のひとつであり、失点の要因となってしまいました。

■ 鳥栖の攻撃

<パスネットワーク図(前半のみ)>

今回の鳥栖は、長いボールをフォワードに当てるという攻撃はほぼありませんでした。これは前線がクエンカ、金崎であるということが要因でしょう。彼らに長いボールを当てたとしても決してストロングポイントではないので、ボールロストの可能性の方が高まります。

コンセプトとしては、しっかりとボールをつなぐ。そして、左サイドを有効活用するというところでしょうか。矢印の流れを見たらわかるように、全体的にボールの流れは左側へと矢印が向かっています。鳥栖がボールを奪うポイントは右サイド、左サイド、双方あるのですが、そのあとの攻撃の主体(ボールの流れ)としては左サイドに重きを置いていました。

特に、三丸は攻撃のキーマンとして活躍していました。ゴールキーパーからボールを受ける役割、そして高い位置にポジションをとって、ビルドアップでつないだボールを最後にクロスとしてゴール前に送り込む役割という、起点と終点のタスクをしっかりとこなしていました。この試合、チーム全体としてクロスは12本上がっているのですが、そのうちの7本(約60%)は三丸があげたものです。右サイドバックの藤田のクロスは1本だったので、左サイドからの攻撃がメインだったことは数字としても明らかですね。三丸を高い位置に上げて彼がクロスを上げることのできる状況を作るために、左サイドに人数を多く配置して、ビルドアップで崩していく戦術なのでしょう。

ちなみに、横浜FM戦のクロスは7本でしたので、仙台戦の方がチャンスメイクできていたと言っても良いでしょう。DOTAMAさんが、保持率とパスだけでは得点は取れないと言われていましたが、保持率とパスのおかげでチャンスメイクはできていたのかなと。大事なのは、その先の精度とフィニッシュの部分です。

<フィニッシュについて>

そこで、フィニッシュの話になるのですが、この左サイドに人数を集めて崩してクロスという攻撃の形に課題がありまして、それは、ビルドアップや崩しに金崎、クエンカを要することによって、ゴール前でクロスを待ち構えるのが、義希、松岡などの決してヘディングがストロングポイントではないメンバーになってしまっていた点です。

彼らは、本来、フィニッシャーの役割ではなく、ビルドアップであったり、裏に抜けてクロスを上げたりと、どちらかというとチャンスメイクをこなすべきプレイヤーです。今回の攻撃パターン上、右サイドハーフやボランチがフィニッシュの役割を担わなくてはならず、彼らがゴール前でクロスを待ち構える形になっていましたが、フィニッシュの役割としては迫力不足でした。

当たり前の話ですが、ゴール前でクロスを待つメンバーが、松岡・義希よりもトーレス・豊田という方が相手にとっては恐怖の度合いが高まります。攻撃においても、配置が適材適所であるのかという事は重要であり、得点が入らないことを、「質的問題」という便利な言葉で片づけられないですよね。それこそ、選手の配置に関しては、監督・コーチの役割です。

その点を考えると、例えば、選手交代は小野(ヘディング強い)を右サイドにおいてフィニッシュの場面で活用する配置にしたり、ボランチを飛び込ませるならば谷口(ベンチに入っていませんでしたが。ヘディング強い。得点力高い)を起用するという選択肢もあります。

交代して入った小野とチョドンゴンは何を意図した上での起用だったのかも気になります。小野もチョドンゴンもチャンスメイク側に入ってしまったのでシュート0本で終わってしまいました。それではちょっと寂しいですよね。

原川に代えてチョドンゴンを入れることによって、サイドのスペースに侵入して起点となる動きを見せてくれましたが、彼もまたチャンスメイク側に回ってしまったばっかりに、ゴール前でクロスを待ち構えるという役割をこなすタイミングがなかなか来ませんでした。果たしてその役割を与えることが彼の能力やチームとして求めることを最大限達成できるのかという所ですよね。

<クエンカについて>

今回は、クエンカが初スタメンだったのですが、彼のボール保持も独特の空気とタイミングを持っているので、周りが慣れて動き出せるのには時間がかかるかなとは思いました。彼がどのタイミングでボールが欲しいのか、どの位置でほしいのか、どの状況であったらパスを出せるのか。

ただ、ボール保持と循環は彼が入ったことによって確実に質が上がっています。ネットワーク図を見ても明らかなように、ハブ空港のような役割を果たし、彼を中心にパスが展開されています。そのボール保持の質の高さをビルドアップの出口からの展開として使うのか、それとも高い位置でのラストパスで使うのか、そしてその場所はサイドなのか中央なのか、ある程度の約束を与えないと、彼の自由な動きで回りがついて来れず、チームとしてスペースを作る動きもボールを受ける動きもままならないように見えました。

怪我などの事情で仕方がないかもしれませんが、毎試合スタメンが異なるのは、お互いが特徴を理解するためにはデメリットとなります。選手間の動きを把握しているからこそ、個人のインスピレーションに合わせた攻撃が確立できることもあります。例えば、豊田がクロスではファーサイドに逃げる動き、中央では裏に抜け出す動きが多いというのを義希は知っているかもしれませんが、クエンカは知らないかもしれません。その動きを知っているだけで、パスを送り込むポイントが異なり、それはゴールの成功確率の違いにも繋がります。戦術だけではカバーできないことは、試合の中で培っていくしかありませんので、様々な選手を使えば使うほど、ある程度の期間はかかり、我慢が必要なのかもしれません。

<右サイドの連係について>

攻撃パターンといえば、右サイドは非常に良い崩しを企画しておりまして、金崎がハーフスペースに入り込んで、藤田から縦パスを受けて相手を背負ってボールを受けるシーンが何回か見られました。金崎が背負ったタイミングで、松岡も藤田も動き出すのですが、せっかく前を向いて走ってくる状態の良い彼らにボールを渡さずに、金崎自身がターンしてゴール前に入っていこうとするので、仙台のディフェンスにことごとくカットされていました。

例えば、仙台戦では、37分のシーンや45分のシーンなど、金崎が背負ってボール保持したタイミングで、(やや抜け方が悪かったですが)松岡も藤田も前を向いて抜け出せる位置にしっかりとランニングし、レイオフ(スイッチ)を狙って動き出すのですが、金崎からボールは出てきませんでした。これは、仙台戦に限ったことではなく、神戸戦でもFC東京戦でもそのようなシーンは多々発生しています。

おそらく、戦術のパターンがしこまれていないのでしょう。金崎のセンスでボールを引き出せる位置に入って受けるというところまでは対応し、松岡も自身の経験からボールを良い形で受け取れる状況を作り出そうとしているのですが、味方をどのように使うのかというところは、選手たちの即興に任されているため、良い動きをしても展開につながらないのかもしれません。もしくは、金崎が松岡、藤田を信頼していないか。

相手を背負って後を向いている選手よりも、前を向いてスプリントしている選手の方が、圧倒的にゴール前に近づける可能性が高いのですが、そこに対してボールをださないのには、チームとして、個人として何か理由があるはずです。

■ 仙台の守備

この試合での仙台の守備は非常にわかりやすくて、サイドバックにプレスがはまったらそのまま全体でプレッシング、はまらなかったらリトリートという、すごく単純でありながらも、選手全員の状況判断にミスが少ない形で対応していました。早めに先制点を挙げたので、無理をして前に出ていく必要がなくなったからというのもあるでしょう。ここで無理をしなくてよくなったために、ボールが奪える形にならないと判断したら瞬時に5-3-2ブロックを構えるべく全体がリトリートしていました。そのあたりの意思疎通が鳥栖の守備フェーズと異なったところです。最初の失点につながるパスミスも、仙台のブロックに対して有効な手が打てず、ブロックで構えられている状態の中、右サイドから左サイドへ大きな展開をしかけたところをカットされてしまいました。

■ 仙台の攻守の切り替え

この試合でもうひとつ語るポイントがあるとすれば、攻守の切り替えでしょう。とにかく、仙台は攻守の切り替えにおいてオーガナイズされていました。

<攻から守>

まず、攻から守の切り替えですが、鳥栖のゴール前でボールを失ったとしても、セカンドトップを中心として即座にプレッシングに入り、鳥栖のボール保持に自由を与えませんでした。鳥栖の今節の戦術である「ボールをつなぐ」というのがこのカウンタープレッシングにぴたりとはまってしまいまして、すぐにボールを蹴っ飛ばすならばプレッシャーにはまらないのですが、中途半端に保持してしまう(※)ので、奪ったもののすぐにボールを失ってしまうという事態が訪れてしまいました。

※ 守備の際のポジショニングがバラバラだったので、誰がどこにいるのか明確でなく、ボールを奪ってからのつなぎもデザインしきれていなかったのでしょう。

2失点目は、見た目にもわかるように、ガチャガチャの最終ラインであったにも関わらずつなごうとして、仙台の強いネガトラプレッシャーに負けてしまって原川のミスを誘発してしまい、仙台にプレゼントパスを送ってしまいました。

3失点目は、裏に抜け出したハモンロペスから秀人ボールを奪ったのですが、リャンヨンギのネガトラプレッシャーが強くてボールロストしてしまうところからスタートします。ここも、きっかけは仙台のネガトラのプレッシングなんですよね。その後、左サイドの石原がカットインして、ハモンロペスにボールを渡されてからの失点でした。

ちなみに、この時の石原の動きは非常に秀逸でして、ハモンロペスにボールを渡した後も右サイドのスペースに向けてスプリントしています。これで、三丸がハモンロペスに寄せるのか、石原が狙うであろうスペースを消すのか、一瞬迷いました。この迷いによってハモンロペスに寄せきれず、ブルシッチが抜かれてしまって失点してしまいました。いまの鳥栖に足りないのはこの動きなのではないかなと。

<守から攻>

仙台の守から攻への切り替えにおいては、鳥栖の攻撃パターンとポジショニングによるスペースを見事につく攻撃を繰り出していました。

前述のとおり、鳥栖のビルドアップが、左サイド重視であったため、時折ボランチがアウトサイドにポジションを移して仙台のブロックの外側にポイントを作ってからの崩しを企画していました。この仕組上、右サイドハーフがゴール前に顔を出してフィニッシュを狙うというところなのですが、全体が左サイドによっているために、鳥栖の右サイドに大きなスペースを生んでしまい、カウンターの場面でハモンロペスや石原が上手く抜け出して一気にボールを運ぶという形を作られてしまいました。攻守の切り替えのデザインに関しては、仙台の方が上手であったかなという印象です。

■ まとめ

局所、局所では、選手の個の質を前面に押し出してボールを保持し、また、数的優位を作り出してボールを前進することもできていました。足りないのは試合全体をどのようにデザインするのかというところでしょう。この試合で一番多くのシュートを放ったのが松岡の2本です。果たして、左サイドからのクロスを松岡が合わせることがこのチームの狙いなのでしょうか。

スタートダッシュに出遅れたことを考えると、将来を見越したシステム、将来を見越した選手起用という余裕が徐々になくなってきています。「やりたいサッカー」という大げさなものでなく、ただ、単純に、いまのサガン鳥栖のメンバーではどのようなサッカーがいちばん生産性に優れ、どのシステムを起用し、どこに配置したら選手達の能力が最大限発揮できるのかというデザインにプライオリティをおいてほしいです。誰にどの役割を任せたら良いのか、誰がどんなプレイが得意なのか、そこは、監督、コーチだけでなく、選手たちも意見を言い合って、チーム全体としてよく考えてほしいですね。

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

なかなかスタメンが固まらないサガン鳥栖は、原がスタメンから外れて藤田が右サイドバックへ。藤田のポジションチェンジに伴って出場停止明けの祐治がセンターバック。前節スタメンの豊田が外れてフォワードにはクエンカが今季初スタメンで入ります。セットアップは4-4-2です。

鳥栖と同様になかなか波に乗れない仙台もスタメンを変更してきました。キャプテンの大岩を外して常田がスリーバックの中央へ。右サイドは道渕に代わって蜂須賀が入ります。システムも若干変更してジャーメインとハモンロペスの2トップ、セカンドトップに吉尾と兵藤がポジションをとりました。セットアップは、攻撃時に3-1-4-2、守備時に5-3-2の形でこの試合に臨みました。

■ システム

図の通り、システム的にはお互いに数的優位(不利)な場所が発生します。仮に何も動かないとしたら、仙台は自陣でのボール回しは楽にできることになり、鳥栖にとっては最終ラインに人数が多く、特にサイドバックがあまっているので裏を突かれることなく安心して構えているという状況になっています。あくまでセットアップの上ではですね。皮肉にも、この後の動きで、数的には断然優位なはずのサイドバックの裏をがんがんと突かれだすことになるのですが(笑)

両チームともこれでは、勝ち点3を獲るサッカーにならないので、ボールを相手陣地まで前進するべく(ボールを相手チームから奪うべく)人の配置を変えながら試合を進めることになるのですが、このポジショニングの部分で両チームの差が出てしまいました。

鳥栖は選手の判断ミスが発生し、それに周りが追随することによってチーム全体として予期せぬエラーを招き、仙台は各人の判断にミスが少なく、チーム戦術を遂行する上でエラーなく統率された状態で試合を進めることができた…という所でしょうか。

決して、個人の質の差の問題ではなく、チーム全体として最適な状況を作り出すことができたか否か。ここがこの試合の勝敗を分けたポイントでした。

■ 仙台の攻撃のキーマンは3人のセンターバック

野球の格言なのですが、投手は5人目の内野手という言葉があります。投手は投げることに着目されますが、投げたから終わりというわけではなく、投げた後はダイヤモンドを守る内野手の役目を果たさなければならないという教えです。すなわち、チームスポーツは主役、脇役関わらず、誰もが状況に応じた役割を持ち、その役目を果たすことによって、チームとして最大のパフォーマンスを発揮できるという例えです。

同様に、特に現代のサッカーにおいては、フォワードだから攻めるだけ、ゴールキーパー、ディフェンダーだから守るだけという役割分担にしてしまっては、チームとしての最大限のパフォーマンスを発揮できません。この試合で仙台の攻撃が活性化したキーポイントは、紛れもなく3人のセンターバックが、鳥栖のフォワードをはがして前進し、長いボールを送り込むことによって、ボールの前進に寄与できた事であり、鳥栖の守備のキーポイントはフォワードが仙台のビルドアップに突破されたか、食い止めたかという所でした。

渡邉監督が試合後の談話で

「常田を起用した一番の理由は、ロングフィード、それで相手を大きく揺さぶって、相手の中盤と最前線の2枚、合わせて6枚を一気にひっくり返すことができるので、それを期待して入れました。」

と語っていましたが、常田に関しては言わずもがなの貢献でした。仙台が3CB+1CHのビルドアップに対して、鳥栖が2FW+1CHでのプレッシングとなり、ボール回しの中で、常田がフリーな状態でロングボールを蹴ることができるタイミングができてきます。そのタイミングで、サイドに幅をとる両WBに対して長く、質の良いボールを送り込むことができ、確実にボールを前進させる形を作ることができていました。

ただし、長いボールというのは、それが到達するまでに時間があるので、鳥栖も対応するための時間を作ることができます。また、長いボールを蹴るという事は、鳥栖の陣地深いところに向かって蹴りこまれるので、鳥栖としてはいやがうえにも全体がリトリートしなければなりません。攻められるという事自体は決して良い状況ではありませんが、このロングボール自体によって鳥栖の守備が芋づる式に壊滅するというわけではなく、あくまで深い位置に入り込まれてしまうというものでありました。

鳥栖にとって守備組織が崩れるエラーが発生した状況は、

「自らが主体的にボールを奪いに行こうとした瞬間」

でありました。

無論、ボールを奪いに行く事自体は悪くないのですが、それが良くなかったのは、

「自分たちが奪える形ではないタイミングであるにも関わらず前に出ていく」

という状況だったことです。

試合序盤で、しかも仙台が少しシステムを変えてきた状況下という事もあり、チームとして「いつ」「どこで」「誰が」「何を」「どうする」「どんな風に」という5W1Hがまだ整っていない状況下で、その時のインスピレーションで前のめりになってしまったばっかりに仙台の術中にはまり、そして前半早々に先制点を与えてしまったことが、この試合全体を難しくしてしまいました。

鳥栖が難しい判断を迫られたシーンというのは明確でありまして、それは、

「仙台のセンターバックが、フォワードのプレスを外して侵入してきたとき」

です。

最初のシステム図でもありますように、仙台は最終ラインではボールを保持できる状況下にあります。その中で、鳥栖のフォワードのプレッシングが弱まった時に、仙台のディフェンスがボールを持ちだす動きを見せます。いわゆる「1列目」を突破された状況です。その状況下において、鳥栖としては「出る」のか「戻る」のか判断が必要となり、そして、チーム全体の判断ミスによって、一気に鳥栖のディフェンスが崩れるシーンを迎えてしまいました。

■ 鳥栖の守備システムのバグ

この試合は、最初の図でもわかる通り、仙台のセントラルハーフ(アンカー富田)を誰が見るかという判断もありました。鳥栖の回答としては、富田にボールが出るタイミングで、彼に前を向かれないようにボランチがプレッシャーをかけ、ボールを戻したら自陣に戻る動きを繰り返す、いわゆるボクシングムーブメントという動きで富田をけん制していました。

鳥栖のボランチが富田に対してプレッシャーをかけるというのは一つのポイントでした。富田に対してプレッシャーをかけるということは、最初の図でいうところの、福田もしくは秀人がかみ合っている相手選手を離して前にでるという事になります。「じっとしていれば何も起きない」というところに変化を加え、前からプレッシングをかけることによってかみ合わせにずれが生じる事になります。

<正常系>

前述のとおり、守備設計としては1列目の突破がカギを握っていました。まずは、鳥栖の守備の成功パターンから見てみましょう。

今回のボールの奪いどころはサイドであるのですが、フォワードが3センターバックの誘導に成功して、中央の常田がロングボールを蹴らないように見張りながら、平岡(もしくはジョンヤ)サイドにボールを回させます。そのタイミングで、もう一人のフォワードがさらにサイドに追い込むようにプレッシャーをかけたタイミングが、鳥栖がボール回収に動ける状況でした。

この動きであれば、サイドでしっかりと人を捕まえることができていますし、当初のかみ合わせでは空いていた富田に対してもボランチがしっかりと捕まえています。最終ラインも数的優位を保っていますので、仮に長いボールを出されたとしても先に追いつくことができ、万が一、サイドに抜け出されてキープされたとしても、中央にセンターバック、サイドバックと2名が残るので致命的な状況という形にまでは至りません。

この形でのプレッシングによって、鳥栖は高い位置でボールを奪い、ショートカウンターの機会を作ることも出来ていました。

<バグその1>