2019年02月26日

2019 第1節 : サガン鳥栖 VS 名古屋グランパス

2019シーズン開幕戦。名古屋グランパス戦のレビューです。

アビスパとのトレーニングマッチにおいて、今期のメインセットアップだと思われた4-3-3システムにおけるプレッシングがうまくはまらなかった我らがサガン鳥栖。この開幕戦のセットアップは3-5-2システムを採用してきました。トレマに出場していたクエンカ、三丸、福田の名前がスタメンはおろかベンチにもなく、イバルボや小野も欠くという開幕からベストメンバーを組めない状態下での選択だったかもしれません。名古屋もネットの怪我などもありましたが、新戦力のシミッチ、米本を中盤の底においた4-4-2システムで臨みます。

◼️鳥栖の守備

この試合の入り方として鳥栖が選択したのはスペースを圧縮し、ミドルサードを守備の基準としたブロック守備。ウイングバックを最終ラインに下げ、3センターの脇を使われるのを阻止するべく金崎が中盤のスペースを埋めて5-4-1のブロックを組み、攻撃はカウンターが中心となるものでした。

名古屋にプレッシングをしかけて高い位置でボールを奪いに行く選択をした場合、数的同数を前線で作らなければならないため、最終ラインでジョーに対する守備が手薄(数的同数)になります。名古屋の攻撃として、ジョーに対して直接ボールを送りこむプレイもいとわない(そのようなパスが出せる選手がいる)ため、前から出ていく事を得策とせず、ブロックを組んでゴール前やサイドの局面で数的不利を作らないという選択をしました。名古屋のビルドアップ技術が非常に高いレベルにあるため、プレッシングに行ってもはがされてしまうというリスクを考慮したのかもしれません。

また、鳥栖は、トーレスに対する守備タスクも最小限に抑えていました。彼のタスクは、センターバックから縦パスが直接フォワードに入るコースを防ぐことと機を見たプレスバックによるボール奪取のみ。攻撃に対する体力を残すことが最優先になった模様です。

◼️名古屋の攻撃

これによって、最終ラインで苦労せずにボールを握ることができた名古屋は、シミッチを中心としてミドルサードまでは難なくボールを運ぶこととなります。そこからゴール前に向けてボールを前進させる攻撃のパターンとしては大きく3つ。

① 中盤にひいてくるフォワードに対するポストプレイ

② ハーフスペースに入り込むサイドハーフに対する縦パス

③ 裏抜けするサイドバック(サイドハーフ)に対する浮き球のパス

狙いはこの3点で、シミッチがこれらの展開を担うことになります。

鳥栖として誤算だったのは、シミッチという強烈な司令塔が存在していた事。

シミッチは視野が広く、ボールを保持しながら自らパスコースを作ることが可能で、ドリブルで鳥栖の選手を引き寄せて数的不利を解消しながら、縦にパスを送り込んでいました。分かり易いのは8:25のシーンで、中央の低い位置でボールを受けたシミッチは、左サイドにボールを運びながらセントラルハーフ2人を引き付けて、角度をつけた上でサイドハーフへパスを送り込みます。23:36も、左サイドでボールを受けて保持しつつ、中央のスペースに引いてくるフォワードへ早い楔のパス。無論、1失点目、2失点目、3失点目の起点となるパスは言わずもがな。彼が斜めにボールを運んで角度をつけ、ボールを前線に送り込むプレイを見た時は、世界にはホント素晴らしいプレイヤーがいるのだなと感心させられました。

鳥栖としては、5-4ブロックで横のスライドに苦労しない陣形であったため、前半の体力があるうちは、縦パスがはいってもすぐに密集することができ、シミッチから縦のボールが入っては来るものの、そこに対する迎撃態勢は整っていました。ただし、①、②、③のパスの成否に関わらず、このパスを何度も企画されること自体で鳥栖が守備アクションを取らざるを得ず、じわりじわりと体力を奪われることになります。

◼️鳥栖の攻撃

さて、鳥栖の攻撃ですが、守備に人数を割いたブロック守備であったために、ボールを奪う位置が低く、カウンター攻撃の手数としては、

① トーレスに預けてキープからの展開

② サイドのスペースに流れる金崎の単騎突破

の2点にほぼ集約しており、トーレス、金崎の個人の質に頼る偶発的なチャンスでしかシュートまで結びつけることはできませんでした。ただ、偶発的とは言えども、能力の高い2人ですので、金崎の単騎突破やトーレスにボールを預けてからのシュートは非常に心強く、原のロングスローや原川の一発のパスからのトーレスのシュート、ガロヴィッチのオーバーラップを活用した金崎の左サイド突破からのクロスは可能性を感じました。

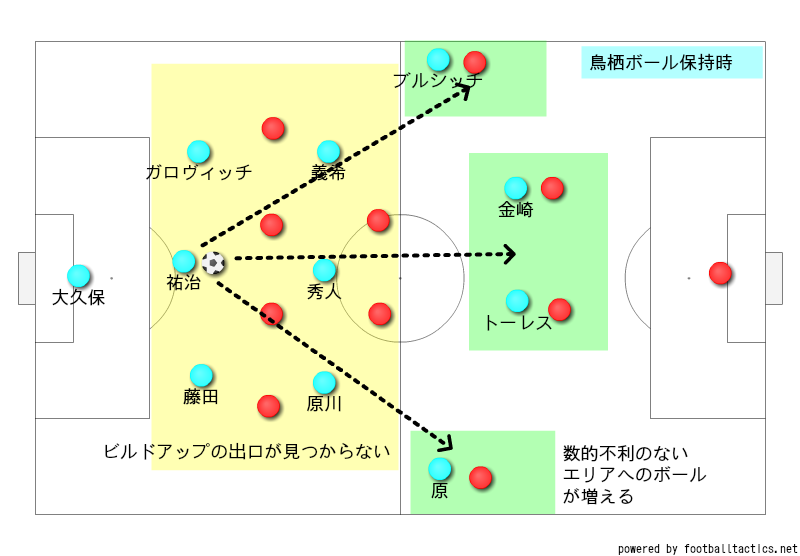

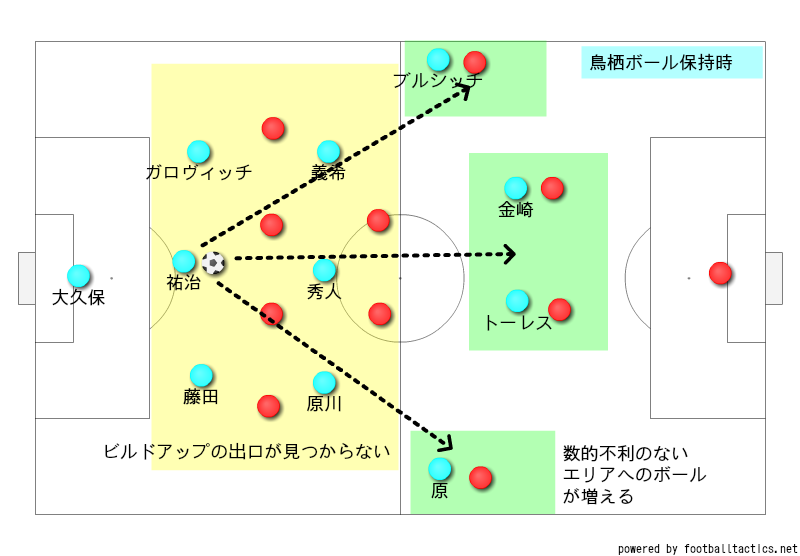

ボールを保持しているときの鳥栖は、ウイングバック(原、ブルシッチ)が横幅を作り、3センターがライン間にポジションを取り、3バックがボールを保持しつつビルドアップの出口を探る展開でした。この3バックに対して名古屋は、横幅を作るウイングバックにはサイドバックを当てて、3バックに対してサイドハーフを高く上げることによって、およそ4-2-4の形でプレッシャーをかける守備を行います。

鳥栖にとってはこの名古屋の配置に非常に手を焼いておりまして、3センターに対する出口を封鎖されたことによってじわりじわりと追い込まれてビルドアップの出口を見失います。3バックがプレッシングをはがせるドリブルもなく、3センターがパスコースを作ることもできずという状況。セントラルハーフが中央で縦に受けるパスを受けても前を向くことができず、最終ラインにさがってボールを受けてもパスコースが一つ減ってしまって出口を見つける事ができずというジリ貧状態。個人の質で打開できないならば、選手の配置を変えてポジショニングで優位をつくれたら良いのですが、なかなかその形を作れずに、最終的に逆サイドを中心とした長いボールに頼らざるを得ない攻撃となってしまいました。

◼️鳥栖のチャンスメイク

そのような中でも、鳥栖が配置を替えたことによってチャンスを作り出した展開もありまして、それがトーレスのシュートがポストを叩いたシーンです。原川が名古屋の4-2プレッシングのサイドのスペースにポジションを移して前を向くことに成功します。また、原がよいランニングで吉田を引き連れて後ろに引き下げ、原川がボールを運ぶスペースを作ることに成功します。(※)

原川が前を向いてボールを握ったことによって、トーレスのセンターバックとの駆け引きが始まり、これまで幾度も世界の大舞台で見ることのできた、スピードに乗った裏ぬけからの強烈なシュートというシーンを見ることができました。サイドバック(ウイングバック)を押し上げて、セントラルハーフがセンターバック脇に下がり、サイドのスペースからビルドアップを試みるという、皮肉にもマッシモの遺産によるビルドアップ手法が成果を上げた形でした。

※ 実は、この原のランニングが良くて、吉田を押し下げる事によって原川が前に運ぶスペースと原川に最適な選択をさせる時間を作りました。前半に原川と原のポジションが逆のパターンがあったのですが、原川が止まって足元でボールを欲しがったことによって、名古屋の守備陣形が整い、数的優位をチャラにしてしまうシーンがありました。原川がシミッチのように足元で受けてボールロストせずに自らパスコースを作れる選手を目指すのか、相手を動かして味方のスペースを作るという動きを身に着けるのか。彼がどのようなプレイヤーになりたいのか、成長のターニングポイントではないでしょうか。

ただし、鳥栖は、この4-2ブロックのアウトサイドエリアをビルドアップの出口とするという成功体験をなかなか再現することのできないまま、再びロングボールによる攻撃が中心となります。特にシャビエルの単騎プレッシングの裏はけっこうおいしいスペースではあったのですが、時折金崎や秀人がそのスペースに入り込んでも、ガロヴィッチやブルシッチの選択がセーフティなつなぎしかないために、ボールの前進そのものが停滞していました。特にブルシッチに至っては、サイドの高い位置で単騎突破のチャンスがありながらもなかなかチャレンジに挑まず、攻撃に関してはまだ疑問符が付く状態です。ビルドアップ不全に陥った状態での頼みのロングボールの攻撃は、不運にも後半は風下にたったことによって、思うようにロングキックによる飛距離を稼ぐことができず、セカンドボールが発生する地点が鳥栖の陣地内という事で、じわりじわりと名古屋の押し込みを受けることになります。

◼️ターニングポイント

鳥栖にとってのターニングポイントは、金崎の体力が奪われていって運動量が減った時間帯でした。攻撃では相手のサイドのスペースに入り込んでの単騎突破。守備では5-4ブロックを担うピースとして中盤のスペースをケア。彼の貢献は非常に大きいものでしたが、体力の低下からか、はたまたスコアレスを打開するべく攻撃に少しシフトして高い位置をキープする指示がでたのか、徐々に守備に戻らない時間帯が増えてきていました。金崎が担っていたエリアを秀人、義希がケアしなければならず、(気持ちの問題ですが)彼らが0.2列前に出る事によって、徐々にセントラルハーフも最終ラインのスペースケアというタスクを務める事ができなくなってきました。

◼️名古屋の選手交替

そうするうちに、名古屋が選手交代によって、攻撃のベクトルに変化をつけてきます。高い位置を取るアウトサイドの選手に対して鳥栖のウイングバックが横幅のケアに出てきたセンターバックとの間のスペースを、交代した杉森、相馬、和泉に狙わせる攻撃へとシフトしてきました。ここで、前半になかった

④ センターバックとウイングバックの間の(裏の)スペースに対する飛び込み

という名古屋に新たな攻撃ベクトルが発生します。このスペースを作るために、サイドバック、サイドハーフ、セカンドトップの誰かがウイングをピン止めするポジションをとり、残りのメンバーでスペースを狙うという形も出来てきました。前述の通り、前半の鳥栖は、このスペースをセントラルハーフのカバーリングによって埋めることができていましたが、セントラルハーフの体力の低下、そして、選手の意思が攻撃に向いてしまったこともあり、見事にこのスペースを蹂躙されてしまうことになりました。

◼️失点シーン

ジョーの先制点に関しては、彼のトラップからのゴールも秀逸でしたが、前半は密集して消す事の出来ていたゴール前正面の位置で、横パスを展開されるくらいにプレッシングが追いつかなくなったことが要因でしょう。あのポジションでシミッチから丸山への横展開という、センターバックとボランチにバイタルエリアという高いポジションを与えてしまったのは完全に押し込まれている証ですよね。

2失点目に関しても、上図のように、前半から散々シミッチからサイドの裏のスペースへのパスを企画されていましたが、シミッチというパスの出所をつぶすことのできないまま、ついに吉田への好パスを通されてしまいました。ゴール前の祐治のポジショニングも問題提起の部分でありまして、マイナスにポジションを取っていた相馬にひきつけられて、ゴール前のスペースを埋める選択を放棄してしまいました。そのスペースに対して見事にジョーが飛び込んできたというわけですが、果たしてこのポジショニングが適切だったのか。

3失点目は、交代選手のねらい目であるセンターバックとウイングバックの間のスペースを突いたスルーパス。これも角度をつけて縦パスを送り込む事の出来るシミッチに対するプレッシャーの甘さと、前半はこのスペースを埋めることのできていたセントラルハーフ(絞る事のできていたウイングバック)のポジショニングが起因します。

4失点目は、攻撃にでていた右サイドの遅れも要因の一つで、ゴールを決めた和泉よりも原、島屋の方がカウンター開始時点のポジションは後ろでした。あのスペースを消さなければならないという意識があったかはともかく、体力の低下によって戻れなかったという所はあると思います。また、ジョーと和泉のダイアゴナルランに対して、最終ラインが完全に翻弄されてしまい、右サイドを空けてしまったことによって原と島屋が戻れなかったスペースを上手に和泉に使われてしまいました。

◼️鳥栖の選手交替

2失点目以降の戦い方に関しては、メンタルの問題というよりは、体力、技術、戦術の問題でしょう。特に戦術面の問題を感じたのは、交代選手の選択。金崎に代えてチョドンゴンをピッチに送り込んだのですが、彼に与えたタスクは金崎が担っていたものとほぼ変わらず、左アウトサイドの5-4ブロックにも入りましたし、左サイドにおいて単騎でボールを受けてのキープ(ドリブル突破)の役割を務めていました。これは彼の得意とするプレイではないですよね。攻撃のアクセントを加えなければならないのに、チョドンゴンの長所を生かす使い方ではなく、体力の切れた金崎の代替でしかなく、しかも金崎よりもプレイの質が劣るという発展性のない交替。サイドのスペースケアからの飛び出し、そしてドリブルでの単騎突破を担わせるのならば安在の一択だったのではないでしょうか。

また、藤田に代えて豊田を入れたのも悪手。ロングボールで発生するセカンドボールを拾う事ができずに攻撃の組み立てに苦労していた状態で、さらにロングボールの受け手を作ったところで2列目より後ろの層が薄くなるだけで解決策にはつながりませんでした。豊田にボールを当てて、トーレスとチョドンゴンが回収するという攻撃が一体どのような効果を生むのか。3点、4点と大量リードされることのゲームプランがなかったのかもしれませんが、センターバックを減らして長身のフォワードを入れるというのが最善の策だったのかというのはぜひチームとして検証して欲しい所です。結果的に、豊田のボールロストによって名古屋のカウンターを生み出し、3人で守っていた中央が藤田の交替で2人に減ってしまったことにより、4失点目のきっかけを作ってしまいました。果たして失点のリスクを負ってでも発動しなければならない交替だったのかという所ですよね。

◼️終わりに

失点するまでの戦いをチャンスメイクもできて良かったと見るべきなのか、失点後のゲームプランの稚拙さを危惧するべきなのか、それはチームの中で検証してもらうとして、少なくとも間違いなく厳しい船出となった開幕戦でした。ただ、クエンカ、イバルボ、小野、福田、三丸、小林、安在、アンヨンウなどなど才能のある選手は山ほど控えています。彼らの登場によって戦術にハマり、チームががらりと変わる要素は十分に秘めています。まだ開幕戦であるので、これから数試合かかるかもしれませんが、是非とも戦術と選手をマッチングさせて、より良いチーム作りをしていただきたいと思います。

アビスパとのトレーニングマッチにおいて、今期のメインセットアップだと思われた4-3-3システムにおけるプレッシングがうまくはまらなかった我らがサガン鳥栖。この開幕戦のセットアップは3-5-2システムを採用してきました。トレマに出場していたクエンカ、三丸、福田の名前がスタメンはおろかベンチにもなく、イバルボや小野も欠くという開幕からベストメンバーを組めない状態下での選択だったかもしれません。名古屋もネットの怪我などもありましたが、新戦力のシミッチ、米本を中盤の底においた4-4-2システムで臨みます。

◼️鳥栖の守備

この試合の入り方として鳥栖が選択したのはスペースを圧縮し、ミドルサードを守備の基準としたブロック守備。ウイングバックを最終ラインに下げ、3センターの脇を使われるのを阻止するべく金崎が中盤のスペースを埋めて5-4-1のブロックを組み、攻撃はカウンターが中心となるものでした。

名古屋にプレッシングをしかけて高い位置でボールを奪いに行く選択をした場合、数的同数を前線で作らなければならないため、最終ラインでジョーに対する守備が手薄(数的同数)になります。名古屋の攻撃として、ジョーに対して直接ボールを送りこむプレイもいとわない(そのようなパスが出せる選手がいる)ため、前から出ていく事を得策とせず、ブロックを組んでゴール前やサイドの局面で数的不利を作らないという選択をしました。名古屋のビルドアップ技術が非常に高いレベルにあるため、プレッシングに行ってもはがされてしまうというリスクを考慮したのかもしれません。

また、鳥栖は、トーレスに対する守備タスクも最小限に抑えていました。彼のタスクは、センターバックから縦パスが直接フォワードに入るコースを防ぐことと機を見たプレスバックによるボール奪取のみ。攻撃に対する体力を残すことが最優先になった模様です。

◼️名古屋の攻撃

これによって、最終ラインで苦労せずにボールを握ることができた名古屋は、シミッチを中心としてミドルサードまでは難なくボールを運ぶこととなります。そこからゴール前に向けてボールを前進させる攻撃のパターンとしては大きく3つ。

① 中盤にひいてくるフォワードに対するポストプレイ

② ハーフスペースに入り込むサイドハーフに対する縦パス

③ 裏抜けするサイドバック(サイドハーフ)に対する浮き球のパス

狙いはこの3点で、シミッチがこれらの展開を担うことになります。

鳥栖として誤算だったのは、シミッチという強烈な司令塔が存在していた事。

シミッチは視野が広く、ボールを保持しながら自らパスコースを作ることが可能で、ドリブルで鳥栖の選手を引き寄せて数的不利を解消しながら、縦にパスを送り込んでいました。分かり易いのは8:25のシーンで、中央の低い位置でボールを受けたシミッチは、左サイドにボールを運びながらセントラルハーフ2人を引き付けて、角度をつけた上でサイドハーフへパスを送り込みます。23:36も、左サイドでボールを受けて保持しつつ、中央のスペースに引いてくるフォワードへ早い楔のパス。無論、1失点目、2失点目、3失点目の起点となるパスは言わずもがな。彼が斜めにボールを運んで角度をつけ、ボールを前線に送り込むプレイを見た時は、世界にはホント素晴らしいプレイヤーがいるのだなと感心させられました。

鳥栖としては、5-4ブロックで横のスライドに苦労しない陣形であったため、前半の体力があるうちは、縦パスがはいってもすぐに密集することができ、シミッチから縦のボールが入っては来るものの、そこに対する迎撃態勢は整っていました。ただし、①、②、③のパスの成否に関わらず、このパスを何度も企画されること自体で鳥栖が守備アクションを取らざるを得ず、じわりじわりと体力を奪われることになります。

◼️鳥栖の攻撃

さて、鳥栖の攻撃ですが、守備に人数を割いたブロック守備であったために、ボールを奪う位置が低く、カウンター攻撃の手数としては、

① トーレスに預けてキープからの展開

② サイドのスペースに流れる金崎の単騎突破

の2点にほぼ集約しており、トーレス、金崎の個人の質に頼る偶発的なチャンスでしかシュートまで結びつけることはできませんでした。ただ、偶発的とは言えども、能力の高い2人ですので、金崎の単騎突破やトーレスにボールを預けてからのシュートは非常に心強く、原のロングスローや原川の一発のパスからのトーレスのシュート、ガロヴィッチのオーバーラップを活用した金崎の左サイド突破からのクロスは可能性を感じました。

ボールを保持しているときの鳥栖は、ウイングバック(原、ブルシッチ)が横幅を作り、3センターがライン間にポジションを取り、3バックがボールを保持しつつビルドアップの出口を探る展開でした。この3バックに対して名古屋は、横幅を作るウイングバックにはサイドバックを当てて、3バックに対してサイドハーフを高く上げることによって、およそ4-2-4の形でプレッシャーをかける守備を行います。

鳥栖にとってはこの名古屋の配置に非常に手を焼いておりまして、3センターに対する出口を封鎖されたことによってじわりじわりと追い込まれてビルドアップの出口を見失います。3バックがプレッシングをはがせるドリブルもなく、3センターがパスコースを作ることもできずという状況。セントラルハーフが中央で縦に受けるパスを受けても前を向くことができず、最終ラインにさがってボールを受けてもパスコースが一つ減ってしまって出口を見つける事ができずというジリ貧状態。個人の質で打開できないならば、選手の配置を変えてポジショニングで優位をつくれたら良いのですが、なかなかその形を作れずに、最終的に逆サイドを中心とした長いボールに頼らざるを得ない攻撃となってしまいました。

◼️鳥栖のチャンスメイク

そのような中でも、鳥栖が配置を替えたことによってチャンスを作り出した展開もありまして、それがトーレスのシュートがポストを叩いたシーンです。原川が名古屋の4-2プレッシングのサイドのスペースにポジションを移して前を向くことに成功します。また、原がよいランニングで吉田を引き連れて後ろに引き下げ、原川がボールを運ぶスペースを作ることに成功します。(※)

原川が前を向いてボールを握ったことによって、トーレスのセンターバックとの駆け引きが始まり、これまで幾度も世界の大舞台で見ることのできた、スピードに乗った裏ぬけからの強烈なシュートというシーンを見ることができました。サイドバック(ウイングバック)を押し上げて、セントラルハーフがセンターバック脇に下がり、サイドのスペースからビルドアップを試みるという、皮肉にもマッシモの遺産によるビルドアップ手法が成果を上げた形でした。

※ 実は、この原のランニングが良くて、吉田を押し下げる事によって原川が前に運ぶスペースと原川に最適な選択をさせる時間を作りました。前半に原川と原のポジションが逆のパターンがあったのですが、原川が止まって足元でボールを欲しがったことによって、名古屋の守備陣形が整い、数的優位をチャラにしてしまうシーンがありました。原川がシミッチのように足元で受けてボールロストせずに自らパスコースを作れる選手を目指すのか、相手を動かして味方のスペースを作るという動きを身に着けるのか。彼がどのようなプレイヤーになりたいのか、成長のターニングポイントではないでしょうか。

ただし、鳥栖は、この4-2ブロックのアウトサイドエリアをビルドアップの出口とするという成功体験をなかなか再現することのできないまま、再びロングボールによる攻撃が中心となります。特にシャビエルの単騎プレッシングの裏はけっこうおいしいスペースではあったのですが、時折金崎や秀人がそのスペースに入り込んでも、ガロヴィッチやブルシッチの選択がセーフティなつなぎしかないために、ボールの前進そのものが停滞していました。特にブルシッチに至っては、サイドの高い位置で単騎突破のチャンスがありながらもなかなかチャレンジに挑まず、攻撃に関してはまだ疑問符が付く状態です。ビルドアップ不全に陥った状態での頼みのロングボールの攻撃は、不運にも後半は風下にたったことによって、思うようにロングキックによる飛距離を稼ぐことができず、セカンドボールが発生する地点が鳥栖の陣地内という事で、じわりじわりと名古屋の押し込みを受けることになります。

◼️ターニングポイント

鳥栖にとってのターニングポイントは、金崎の体力が奪われていって運動量が減った時間帯でした。攻撃では相手のサイドのスペースに入り込んでの単騎突破。守備では5-4ブロックを担うピースとして中盤のスペースをケア。彼の貢献は非常に大きいものでしたが、体力の低下からか、はたまたスコアレスを打開するべく攻撃に少しシフトして高い位置をキープする指示がでたのか、徐々に守備に戻らない時間帯が増えてきていました。金崎が担っていたエリアを秀人、義希がケアしなければならず、(気持ちの問題ですが)彼らが0.2列前に出る事によって、徐々にセントラルハーフも最終ラインのスペースケアというタスクを務める事ができなくなってきました。

◼️名古屋の選手交替

そうするうちに、名古屋が選手交代によって、攻撃のベクトルに変化をつけてきます。高い位置を取るアウトサイドの選手に対して鳥栖のウイングバックが横幅のケアに出てきたセンターバックとの間のスペースを、交代した杉森、相馬、和泉に狙わせる攻撃へとシフトしてきました。ここで、前半になかった

④ センターバックとウイングバックの間の(裏の)スペースに対する飛び込み

という名古屋に新たな攻撃ベクトルが発生します。このスペースを作るために、サイドバック、サイドハーフ、セカンドトップの誰かがウイングをピン止めするポジションをとり、残りのメンバーでスペースを狙うという形も出来てきました。前述の通り、前半の鳥栖は、このスペースをセントラルハーフのカバーリングによって埋めることができていましたが、セントラルハーフの体力の低下、そして、選手の意思が攻撃に向いてしまったこともあり、見事にこのスペースを蹂躙されてしまうことになりました。

◼️失点シーン

ジョーの先制点に関しては、彼のトラップからのゴールも秀逸でしたが、前半は密集して消す事の出来ていたゴール前正面の位置で、横パスを展開されるくらいにプレッシングが追いつかなくなったことが要因でしょう。あのポジションでシミッチから丸山への横展開という、センターバックとボランチにバイタルエリアという高いポジションを与えてしまったのは完全に押し込まれている証ですよね。

2失点目に関しても、上図のように、前半から散々シミッチからサイドの裏のスペースへのパスを企画されていましたが、シミッチというパスの出所をつぶすことのできないまま、ついに吉田への好パスを通されてしまいました。ゴール前の祐治のポジショニングも問題提起の部分でありまして、マイナスにポジションを取っていた相馬にひきつけられて、ゴール前のスペースを埋める選択を放棄してしまいました。そのスペースに対して見事にジョーが飛び込んできたというわけですが、果たしてこのポジショニングが適切だったのか。

3失点目は、交代選手のねらい目であるセンターバックとウイングバックの間のスペースを突いたスルーパス。これも角度をつけて縦パスを送り込む事の出来るシミッチに対するプレッシャーの甘さと、前半はこのスペースを埋めることのできていたセントラルハーフ(絞る事のできていたウイングバック)のポジショニングが起因します。

4失点目は、攻撃にでていた右サイドの遅れも要因の一つで、ゴールを決めた和泉よりも原、島屋の方がカウンター開始時点のポジションは後ろでした。あのスペースを消さなければならないという意識があったかはともかく、体力の低下によって戻れなかったという所はあると思います。また、ジョーと和泉のダイアゴナルランに対して、最終ラインが完全に翻弄されてしまい、右サイドを空けてしまったことによって原と島屋が戻れなかったスペースを上手に和泉に使われてしまいました。

◼️鳥栖の選手交替

2失点目以降の戦い方に関しては、メンタルの問題というよりは、体力、技術、戦術の問題でしょう。特に戦術面の問題を感じたのは、交代選手の選択。金崎に代えてチョドンゴンをピッチに送り込んだのですが、彼に与えたタスクは金崎が担っていたものとほぼ変わらず、左アウトサイドの5-4ブロックにも入りましたし、左サイドにおいて単騎でボールを受けてのキープ(ドリブル突破)の役割を務めていました。これは彼の得意とするプレイではないですよね。攻撃のアクセントを加えなければならないのに、チョドンゴンの長所を生かす使い方ではなく、体力の切れた金崎の代替でしかなく、しかも金崎よりもプレイの質が劣るという発展性のない交替。サイドのスペースケアからの飛び出し、そしてドリブルでの単騎突破を担わせるのならば安在の一択だったのではないでしょうか。

また、藤田に代えて豊田を入れたのも悪手。ロングボールで発生するセカンドボールを拾う事ができずに攻撃の組み立てに苦労していた状態で、さらにロングボールの受け手を作ったところで2列目より後ろの層が薄くなるだけで解決策にはつながりませんでした。豊田にボールを当てて、トーレスとチョドンゴンが回収するという攻撃が一体どのような効果を生むのか。3点、4点と大量リードされることのゲームプランがなかったのかもしれませんが、センターバックを減らして長身のフォワードを入れるというのが最善の策だったのかというのはぜひチームとして検証して欲しい所です。結果的に、豊田のボールロストによって名古屋のカウンターを生み出し、3人で守っていた中央が藤田の交替で2人に減ってしまったことにより、4失点目のきっかけを作ってしまいました。果たして失点のリスクを負ってでも発動しなければならない交替だったのかという所ですよね。

◼️終わりに

失点するまでの戦いをチャンスメイクもできて良かったと見るべきなのか、失点後のゲームプランの稚拙さを危惧するべきなのか、それはチームの中で検証してもらうとして、少なくとも間違いなく厳しい船出となった開幕戦でした。ただ、クエンカ、イバルボ、小野、福田、三丸、小林、安在、アンヨンウなどなど才能のある選手は山ほど控えています。彼らの登場によって戦術にハマり、チームががらりと変わる要素は十分に秘めています。まだ開幕戦であるので、これから数試合かかるかもしれませんが、是非とも戦術と選手をマッチングさせて、より良いチーム作りをしていただきたいと思います。

Posted by オオタニ at

15:13

│Match Impression (2019)

2019年02月19日

トレーニングマッチ サガン鳥栖 VS アビスパ福岡

16日に行われた、サガン鳥栖とアビスパ福岡のトレーニングマッチの感想です。

NHK佐賀、佐賀新聞、夢空間スポーツ、オフィシャルブログなど、メディアでもゴールシーンや出場選手、システム、監督のインタビューなど情報発信されましたので、その範囲内で、そしてある程度オブラートに包みつつ書きます。

カレーラス監督が佐賀新聞のWeb版のインタビューで語っていたのはこちらです。

「前半に関してはアビスパ福岡の方が良いプレイをしていたという感想です」

「後半は打って変わってポジションを修正して攻撃をしかけました」

「守備をするにおいても攻撃をするにおいてもシステムは関係ないと私は考えています。」

「守備におけるポジショニング、攻撃におけるポジショニングという所が非常に大事だと考えています。」

「サッカーは人生と同じで、状況に適応する、そこが非常に大事です。」

「それは相手によって、状況によって、変わるものです。私たちが彼らのプレイを変える事はできません。」

「後半、ハーフタイムに修正を加える事でうまく行きました。」

そう語っていましたが、まさにその通りの内容でした(笑)

システムは関係ない、状況に対応するポジショニングが大事だと話されていたのは、まさに前半を指摘しているのでしょう。試合が始まってシステムのミスマッチが発覚した際に、選手たちがどのようにしてポジションを動かして解決するかという部分ですよね。そういう面では、鳥栖が問題解決しようとして連動性が足りずに不完全であった部分を、福岡の方が巧みにチーム全体として攻略し、また更に新しい問題を鳥栖に突きつけるという形を作ることができていました。余談ですが、トーレスが死なばもろともプレッシングを慣行していた時は、これならば豊田も十分にスタメン候補なんじゃないかと思いました(笑)

逆に、福岡は攻守でポジショニングをうまく切り替えており、問題解決に向けたチームの連動に優れていました。

選手の意思疎通がはっきりしていることによって、迷いなく選手たちがスピーディにポジションを決め、攻撃面ではビルドアップの出口作り、守備面では鳥栖のビルドアップ封殺に成功していました。高い位置でボールを奪えた時にゴールが奪えていればベストだったのでしょうが、得点はPKの1点だけで得点を重ねる事は出来なかったですね。

プレッシング強度が強いばかりに、ビルドアップを諦めた鳥栖が直接前線に放り込むボールで思わぬピンチを迎えてしまった面はありましたが、イニシアチブは福岡が完全に握っていたかと思います。

「前半に関してはアビスパ福岡の方が良いプレイをしていたという感想です」

と言うのは、御世辞でも何でもなく、福岡がよい方向性でチーム作りできているなというのは感じました。

また、後半は修正してうまく行ったと話されていましたが、問題が発生していた部分に対してカレーラス監督が選手の配置を変える事によって選手たちに解決策を提示しました。それによって、福岡の位置的優位が影を潜め、鳥栖が個の質での勝負という形に持ち込むことができました。選手の質の勝負になると鳥栖の方にやや分があったという所でしょう。

トーレスのゴールのシーンは単なるバックパスのミスに見えますが、後半からは鳥栖のプレッシングが機能して福岡も蹴って逃げるので精いっぱいというシーンもありましたので、前半に比べると後半の方が福岡に対してミスの発生確率を高めさせる事に成功したのかなという感じです。

率直に言って、福岡は良い監督を連れて来たなと思いました。昨年の福岡は、ネガトラ時の対応が遅れて相手にスペースを使われて簡単にボールを前進させられてしまうというケースが多く見られたのですが、今年はポジトラ、ネガトラ、どちらの局面にしてもチームとしての動きが確立され、役割分担がしっかりと出来ていて選手個々がポジションを取るスピードが増している印象を受けました。全体もコンパクトに洗練されていて、今年のJ2リーグの上位に名を連ねそうな印象を受けました。選手個人としては、石津ですかね。PK獲得のシーンでも見られたように、昨年と違って、ハーフスペースをうまく使えるポジションを取れており、ボールの引き出しがうまくなりました。監督の影響は多分にあるかと思います。

鳥栖は後半から修正したカレーラス監督は流石なのかなと思いましたが、前半は選手たちに任せてどうやったらよいのか考えなさいという事だったのでしょうか。ただし、どうしてもプレッシングやビルドアップでなかなか解決策を見出せず、対応に時間がかかりました。問題解決できない状態が続くと、J1ならばあっさりとやられるシーンが出てくるでしょう。早く現在のセットアップとその応用編に慣れていくしかないですね。相手の出方に合わせた対応のスピードをいかに早くするかという、まさに、戦術メモリーの蓄積と言う所でしょうか。選手個人としてはやはりクエンカですかね。ボールの受け方、さばき方、あー、一流の選手だなと思って見ていました(笑)

両チームともポゼションはしっかりと取りたいという意図は感じました。最終ラインでプレッシャーを受けた際には、両チームともにゴールキーパーをビルドアップ要員に組み込んでいましたが、ここでミスが発生してピンチを迎える事がありました(福岡は失点に繋がりました。)

ボールを保持して展開を試みる所、セーフティに行く所、もしくは割り切ってストロングなポイントに向けてボールを蹴っ飛ばす所、ゴールキーパーがどのように攻撃面で寄与するのかという所は今シーズンの両チームのポイントになるかもしれません。

いよいよ今週末が開幕ですね。長いシーズンなので焦らずに。昨年、我々は、7連敗しても残留できるという強い経験を積むことができました(笑) 焦らず、動じず、時には覚悟を決めて、今年もチームをサポートしていけたら良いなと思っています。

NHK佐賀、佐賀新聞、夢空間スポーツ、オフィシャルブログなど、メディアでもゴールシーンや出場選手、システム、監督のインタビューなど情報発信されましたので、その範囲内で、そしてある程度オブラートに包みつつ書きます。

カレーラス監督が佐賀新聞のWeb版のインタビューで語っていたのはこちらです。

「前半に関してはアビスパ福岡の方が良いプレイをしていたという感想です」

「後半は打って変わってポジションを修正して攻撃をしかけました」

「守備をするにおいても攻撃をするにおいてもシステムは関係ないと私は考えています。」

「守備におけるポジショニング、攻撃におけるポジショニングという所が非常に大事だと考えています。」

「サッカーは人生と同じで、状況に適応する、そこが非常に大事です。」

「それは相手によって、状況によって、変わるものです。私たちが彼らのプレイを変える事はできません。」

「後半、ハーフタイムに修正を加える事でうまく行きました。」

そう語っていましたが、まさにその通りの内容でした(笑)

システムは関係ない、状況に対応するポジショニングが大事だと話されていたのは、まさに前半を指摘しているのでしょう。試合が始まってシステムのミスマッチが発覚した際に、選手たちがどのようにしてポジションを動かして解決するかという部分ですよね。そういう面では、鳥栖が問題解決しようとして連動性が足りずに不完全であった部分を、福岡の方が巧みにチーム全体として攻略し、また更に新しい問題を鳥栖に突きつけるという形を作ることができていました。余談ですが、トーレスが死なばもろともプレッシングを慣行していた時は、これならば豊田も十分にスタメン候補なんじゃないかと思いました(笑)

逆に、福岡は攻守でポジショニングをうまく切り替えており、問題解決に向けたチームの連動に優れていました。

選手の意思疎通がはっきりしていることによって、迷いなく選手たちがスピーディにポジションを決め、攻撃面ではビルドアップの出口作り、守備面では鳥栖のビルドアップ封殺に成功していました。高い位置でボールを奪えた時にゴールが奪えていればベストだったのでしょうが、得点はPKの1点だけで得点を重ねる事は出来なかったですね。

プレッシング強度が強いばかりに、ビルドアップを諦めた鳥栖が直接前線に放り込むボールで思わぬピンチを迎えてしまった面はありましたが、イニシアチブは福岡が完全に握っていたかと思います。

「前半に関してはアビスパ福岡の方が良いプレイをしていたという感想です」

と言うのは、御世辞でも何でもなく、福岡がよい方向性でチーム作りできているなというのは感じました。

また、後半は修正してうまく行ったと話されていましたが、問題が発生していた部分に対してカレーラス監督が選手の配置を変える事によって選手たちに解決策を提示しました。それによって、福岡の位置的優位が影を潜め、鳥栖が個の質での勝負という形に持ち込むことができました。選手の質の勝負になると鳥栖の方にやや分があったという所でしょう。

トーレスのゴールのシーンは単なるバックパスのミスに見えますが、後半からは鳥栖のプレッシングが機能して福岡も蹴って逃げるので精いっぱいというシーンもありましたので、前半に比べると後半の方が福岡に対してミスの発生確率を高めさせる事に成功したのかなという感じです。

率直に言って、福岡は良い監督を連れて来たなと思いました。昨年の福岡は、ネガトラ時の対応が遅れて相手にスペースを使われて簡単にボールを前進させられてしまうというケースが多く見られたのですが、今年はポジトラ、ネガトラ、どちらの局面にしてもチームとしての動きが確立され、役割分担がしっかりと出来ていて選手個々がポジションを取るスピードが増している印象を受けました。全体もコンパクトに洗練されていて、今年のJ2リーグの上位に名を連ねそうな印象を受けました。選手個人としては、石津ですかね。PK獲得のシーンでも見られたように、昨年と違って、ハーフスペースをうまく使えるポジションを取れており、ボールの引き出しがうまくなりました。監督の影響は多分にあるかと思います。

鳥栖は後半から修正したカレーラス監督は流石なのかなと思いましたが、前半は選手たちに任せてどうやったらよいのか考えなさいという事だったのでしょうか。ただし、どうしてもプレッシングやビルドアップでなかなか解決策を見出せず、対応に時間がかかりました。問題解決できない状態が続くと、J1ならばあっさりとやられるシーンが出てくるでしょう。早く現在のセットアップとその応用編に慣れていくしかないですね。相手の出方に合わせた対応のスピードをいかに早くするかという、まさに、戦術メモリーの蓄積と言う所でしょうか。選手個人としてはやはりクエンカですかね。ボールの受け方、さばき方、あー、一流の選手だなと思って見ていました(笑)

両チームともポゼションはしっかりと取りたいという意図は感じました。最終ラインでプレッシャーを受けた際には、両チームともにゴールキーパーをビルドアップ要員に組み込んでいましたが、ここでミスが発生してピンチを迎える事がありました(福岡は失点に繋がりました。)

ボールを保持して展開を試みる所、セーフティに行く所、もしくは割り切ってストロングなポイントに向けてボールを蹴っ飛ばす所、ゴールキーパーがどのように攻撃面で寄与するのかという所は今シーズンの両チームのポイントになるかもしれません。

いよいよ今週末が開幕ですね。長いシーズンなので焦らずに。昨年、我々は、7連敗しても残留できるという強い経験を積むことができました(笑) 焦らず、動じず、時には覚悟を決めて、今年もチームをサポートしていけたら良いなと思っています。

Posted by オオタニ at

12:38

│SAgAN Diary

2019年02月08日

前年度在籍していたサガン戦士が翌年度不在となってしまう割合

生きていれば、出会いもあれば、別れもあります。

小学校の頃にあんなに仲良く遊んだ友達とは、いまは音信不通どころか、連絡を取ろうとすらしていないかもしれません。

価値観の変化や新たな環境に身を置くことによって、人間関係が変遷していくのはよくある事です。

自然に忘れるような関係であっても、受け入れられないような形であっても、別れと言うのはいつかは訪れる事なのです。

サッカーチームのサポーターとしての活動も、例外なく、出会いもあれば別れも訪れます。

特に、好きな選手との別れ、応援していた選手との別れは非常につらいものです。

何がつらいのかというと、多くの選手との別れは突然にやってきます。それがつらさを助長させます。

契約期間が決まっているプロフェッショナルスポーツですので、サガン鳥栖と契約を継続しないことになれば、そのタイミングがまさに別れのタイミングとなります。

そして、その別れのタイミングは、サポーターの意思や意図と関係なく、時として、その経緯を知る由もなくいきなり訪れます。

別れ方も、選手が更なる向上を目指しての別れ、選手の衰えによる戦力外となる別れ、チームの事情(経営面等)による別れ、納得いくもの、いかないもの、様々な形が存在します。

スタジアムでの挨拶での別れとなった鎌田やミヌに関しては本当に稀なケースと言えるでしょう。(本来はすべての選手とあのような形で別れたいものですが)

別れと言えば、古くからのサガン鳥栖サポーターにとって忘れられないのは、やはり2009年のシーズン終了後でしょう。

岸野さんによる、高地、柳沢、武岡、渡邉の引き抜き、主力だった島田、山田卓、広瀬の流出、そしてミスターサガン義希の移籍。

年々、上位に顔を出すようになって、昇格が少しずつ夢ではなくなってきた時期、そして鳥栖スタジアムでのラストゲームでの高地のあの感動的なゴール。

それらの全てが無に帰るかのような主力の大量流出に、心が折れそうになったサガン鳥栖サポーターは、たくさんいたかもしれません。

ただし、多くの選手との別れがあるからこそ、多くの選手との出会いも生まれます。

2009年大量流出で悲観にくれている状況の中、J1への昇格の立役者となり、その後もサガン鳥栖をJ1のチームとして支えてくれた主役たちは、ほとんどの選手が2010年に入団してくれました。呂成海、藤田、早坂、野田、木谷、丹羽、そして、キムミヌ、豊田。もちろん、この流出のさなかにサガン鳥栖に残ってくれた室、赤星、磯崎、池田も長い年月サガン鳥栖を支えてくれた大功労者です。

そして、今年も、別れの時がやってきました。今年は特につらい別れが多い年でした。

チーム最古参としてJ2時代から支えてくれた赤星、チームのムードメイカー池田、J1快進撃の屋台骨であったミンヒョク、ユースから昇格したサガン鳥栖の希望の星であった田川。個人的には、昨年だけの在籍でしたが、加藤との別れも残念でありました。

サッカーにいろいろな見方があるように、サポーターもいろいろな形があります。

サガン鳥栖をチームとして応援している人もいれば、選手個人を好きになって追いかけている人、楽しみ方は千差万別です。

選手個人を応援している人にとっては、その選手との別れは死活問題です。

チームの移籍と共に、サポートするチームを変える場合もあるかと思います。

それもまた、楽しみ方の一つでしょう。

出来る事ならば、選手との別れが訪れてもチームをそのまま応援して頂きたいのですが、それは個人の選択ですからね。

選手が来てくれたのをきっかけとして、チームを愛してくれるように、関係者全員でサガンファミリーに加わってくれるような雰囲気を作っていかなければならないのでしょうね。

ちなみは、筆者は、だれか選手ひとりに絞ってファンになって応援するというのはほとんどなく、ユニフォームは常に17番です。来てくれた人は一様に応援しますし、去った人であっても縁があったことに感謝して、行き先での活躍を願っています。

オフシーズン恒例企画のデータ解析シリーズ。今回は、在籍と移籍に関してのお話です。

最近、

「自分がユニフォームを買ったら翌年度いなくなる」

「キャプテンになったら翌年度チームを去る」

などと、選手との別れに関するあるあるをよく聞きます。

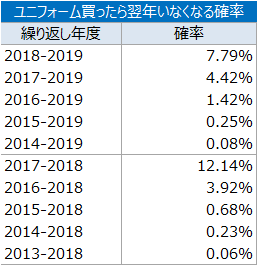

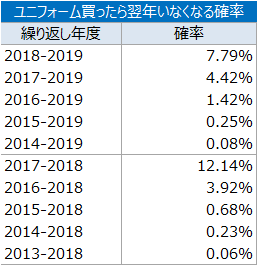

それらのあるあるは、サガン鳥栖ではどの程度発生しているのか?果たして珍しいことなのか?そのあたりを調べてみました。では、下の表をご覧ください。

表は、2009年以降の在籍者一覧、そして、在籍翌年度にサガン鳥栖を移籍するメンバーの割合を示した表です。

※いつものごとく、抜け漏れあったらすみません。

表を見ると、やはり、2010年は2009年シーズン後の余波を受けて半数以上のメンバーが鳥栖を離れていっていますね。レギュラークラスのほとんどが離脱したため、ほぼチーム再構築といって良かったかもしれません。

その2009年シーズン後の離脱率を上回ったのが、2016年シーズン後。この年は、キムミヌがサガン鳥栖を離れて韓国に戻るという出来事がありましたが、キムミヌだけでなく、丹羽、坂井、小林、早坂、岡本、菊地という、長くチームを支えてくれ、そしていぶし銀として根強い人気を誇る選手たちが相次いで移籍することとなりました。ショッキングの度合いは、2016年シーズン後の方が高かったのかもしれませんね。

ほとんどの選手が残留してマッシモ体制の集大成という話も上がった2018年(2017年終了後)ですら不在率は21.4%あります。5人に1人はチームを離れている状態ですね。2018年は、集大成のはずが残留争いの中心としての戦いとなってしまい、選手が残留することが(戦術が浸透すると思われる事が)補強とは言えないのかもしれません。

それで、出したかったのは、

「自分がユニフォームを買ったら翌年度いなくなる。」

と言っていた人がどのくらい稀有な存在なのかということですが、いろいろな前提条件や、制約条件はさておき、端的に掛け算してその割合を出してみました。

こうして見ると、2年連続だと約10%ということで割と発生するような感じで、3年連続もちょっと運が悪かったら発生しそうな感じですね。4年連続以降となると、かなり確率が低くなるわけでありまして、こうなってくると、選手のユニフォームを買ったら翌年いなくなると、嘆き叫んでも良いレベルなのかもしれません(笑)

まあ、単なる数字遊びにすぎないのですが、やはり、ユニフォームを買う程に好きになった選手は、大いに活躍して頂きたいし、少しでも長くサガン鳥栖に在籍してその勇姿を見せて欲しいものですね。

小学校の頃にあんなに仲良く遊んだ友達とは、いまは音信不通どころか、連絡を取ろうとすらしていないかもしれません。

価値観の変化や新たな環境に身を置くことによって、人間関係が変遷していくのはよくある事です。

自然に忘れるような関係であっても、受け入れられないような形であっても、別れと言うのはいつかは訪れる事なのです。

サッカーチームのサポーターとしての活動も、例外なく、出会いもあれば別れも訪れます。

特に、好きな選手との別れ、応援していた選手との別れは非常につらいものです。

何がつらいのかというと、多くの選手との別れは突然にやってきます。それがつらさを助長させます。

契約期間が決まっているプロフェッショナルスポーツですので、サガン鳥栖と契約を継続しないことになれば、そのタイミングがまさに別れのタイミングとなります。

そして、その別れのタイミングは、サポーターの意思や意図と関係なく、時として、その経緯を知る由もなくいきなり訪れます。

別れ方も、選手が更なる向上を目指しての別れ、選手の衰えによる戦力外となる別れ、チームの事情(経営面等)による別れ、納得いくもの、いかないもの、様々な形が存在します。

スタジアムでの挨拶での別れとなった鎌田やミヌに関しては本当に稀なケースと言えるでしょう。(本来はすべての選手とあのような形で別れたいものですが)

別れと言えば、古くからのサガン鳥栖サポーターにとって忘れられないのは、やはり2009年のシーズン終了後でしょう。

岸野さんによる、高地、柳沢、武岡、渡邉の引き抜き、主力だった島田、山田卓、広瀬の流出、そしてミスターサガン義希の移籍。

年々、上位に顔を出すようになって、昇格が少しずつ夢ではなくなってきた時期、そして鳥栖スタジアムでのラストゲームでの高地のあの感動的なゴール。

それらの全てが無に帰るかのような主力の大量流出に、心が折れそうになったサガン鳥栖サポーターは、たくさんいたかもしれません。

ただし、多くの選手との別れがあるからこそ、多くの選手との出会いも生まれます。

2009年大量流出で悲観にくれている状況の中、J1への昇格の立役者となり、その後もサガン鳥栖をJ1のチームとして支えてくれた主役たちは、ほとんどの選手が2010年に入団してくれました。呂成海、藤田、早坂、野田、木谷、丹羽、そして、キムミヌ、豊田。もちろん、この流出のさなかにサガン鳥栖に残ってくれた室、赤星、磯崎、池田も長い年月サガン鳥栖を支えてくれた大功労者です。

そして、今年も、別れの時がやってきました。今年は特につらい別れが多い年でした。

チーム最古参としてJ2時代から支えてくれた赤星、チームのムードメイカー池田、J1快進撃の屋台骨であったミンヒョク、ユースから昇格したサガン鳥栖の希望の星であった田川。個人的には、昨年だけの在籍でしたが、加藤との別れも残念でありました。

サッカーにいろいろな見方があるように、サポーターもいろいろな形があります。

サガン鳥栖をチームとして応援している人もいれば、選手個人を好きになって追いかけている人、楽しみ方は千差万別です。

選手個人を応援している人にとっては、その選手との別れは死活問題です。

チームの移籍と共に、サポートするチームを変える場合もあるかと思います。

それもまた、楽しみ方の一つでしょう。

出来る事ならば、選手との別れが訪れてもチームをそのまま応援して頂きたいのですが、それは個人の選択ですからね。

選手が来てくれたのをきっかけとして、チームを愛してくれるように、関係者全員でサガンファミリーに加わってくれるような雰囲気を作っていかなければならないのでしょうね。

ちなみは、筆者は、だれか選手ひとりに絞ってファンになって応援するというのはほとんどなく、ユニフォームは常に17番です。来てくれた人は一様に応援しますし、去った人であっても縁があったことに感謝して、行き先での活躍を願っています。

オフシーズン恒例企画のデータ解析シリーズ。今回は、在籍と移籍に関してのお話です。

最近、

「自分がユニフォームを買ったら翌年度いなくなる」

「キャプテンになったら翌年度チームを去る」

などと、選手との別れに関するあるあるをよく聞きます。

それらのあるあるは、サガン鳥栖ではどの程度発生しているのか?果たして珍しいことなのか?そのあたりを調べてみました。では、下の表をご覧ください。

表は、2009年以降の在籍者一覧、そして、在籍翌年度にサガン鳥栖を移籍するメンバーの割合を示した表です。

※いつものごとく、抜け漏れあったらすみません。

表を見ると、やはり、2010年は2009年シーズン後の余波を受けて半数以上のメンバーが鳥栖を離れていっていますね。レギュラークラスのほとんどが離脱したため、ほぼチーム再構築といって良かったかもしれません。

その2009年シーズン後の離脱率を上回ったのが、2016年シーズン後。この年は、キムミヌがサガン鳥栖を離れて韓国に戻るという出来事がありましたが、キムミヌだけでなく、丹羽、坂井、小林、早坂、岡本、菊地という、長くチームを支えてくれ、そしていぶし銀として根強い人気を誇る選手たちが相次いで移籍することとなりました。ショッキングの度合いは、2016年シーズン後の方が高かったのかもしれませんね。

ほとんどの選手が残留してマッシモ体制の集大成という話も上がった2018年(2017年終了後)ですら不在率は21.4%あります。5人に1人はチームを離れている状態ですね。2018年は、集大成のはずが残留争いの中心としての戦いとなってしまい、選手が残留することが(戦術が浸透すると思われる事が)補強とは言えないのかもしれません。

それで、出したかったのは、

「自分がユニフォームを買ったら翌年度いなくなる。」

と言っていた人がどのくらい稀有な存在なのかということですが、いろいろな前提条件や、制約条件はさておき、端的に掛け算してその割合を出してみました。

こうして見ると、2年連続だと約10%ということで割と発生するような感じで、3年連続もちょっと運が悪かったら発生しそうな感じですね。4年連続以降となると、かなり確率が低くなるわけでありまして、こうなってくると、選手のユニフォームを買ったら翌年いなくなると、嘆き叫んでも良いレベルなのかもしれません(笑)

まあ、単なる数字遊びにすぎないのですが、やはり、ユニフォームを買う程に好きになった選手は、大いに活躍して頂きたいし、少しでも長くサガン鳥栖に在籍してその勇姿を見せて欲しいものですね。

Posted by オオタニ at

18:46

│SAgAN Diary

2019年02月07日

ルナー・ニュー・イヤー・カップ 香港選抜戦

ルナー・ニュー・イヤー・カップ 香港選抜戦のレビューです。

ゴールシーンとチャンスシーンしか見ていないので、そのシーンを紹介しつつ、攻撃に関して少し掘り下げます。

まずは、ゴールシーンです。

左サイドの三丸にボールが渡ったところからですが、その時点で相手のサイドバックが三丸へのマーキングを行います。また、福田がハーフスペースに入ることによって、相手のセントラルハーフをひきつけます。

香港としては、トーレスに対しては最新の注意を払いますので、センターバック2人がトーレスにつく選択をします。クエンカは、ハーフスペースに入ってくる福田にマーキングがついているので、少しインサイドにポジションを取りました。

図は、三丸からボールがクエンカに渡った時点です。

この時点でクエンカは2つのスペースを認識することになります。

1つ目は、自分の目の前に広がる中央へのスペース。香港のボランチがバイタルエリアをケアするために、クエンカに対するマークではなく、スペースを埋める選択をしておりました。クエンカはこのスペースをボールを運べるエリアとして活用します。

2つ目は、三丸と福田が幅を取るポジションをとったことによって、生まれたセンターバックの脇のスペース。このスペースが非常に大事なスペースで、クエンカとトーレスが、このスペースに対する認知の共有を図れたことが、ゴールのきっかけとなります。

ボールを運んだクエンカが、センターバックの脇のエリアに向けて浮き球のパスをだすと、オフサイドラインを見計らって飛び出したトーレスがボールを受けて反転してシュートを決めます。これこそが、トーレスの真骨頂ですよね。

三丸、福田のポジションの取り方によって、相手の最終ラインとセントラルハーフを動かし、そしてクエンカとトーレスが上手にスペースを使ってゴールを決めるという素晴らしい連携でした。

2枚目の図ですが、こちらはクエンカのシュートがポストに当たって惜しくも入らなかったシーンの組み立てです。

ポイントは2つ。

1つ目は、トーレスがトップの位置にいたのですが、ボールを受けようと下がることによって、香港のセンターバックを引き連れてゴール前にスペースを作り出した事。

2つ目は、左サイドで数的同数である状況から、クエンカのボール保持によって三丸につくはずのサイドバックを引き寄せて、三丸をフリーな状態にすることに成功したことです。

福田にボールを預けたクエンカは、迷わずにトーレスが空けたスペースへとダイアゴナルランを始めます。福田はフリーとなった三丸へパスを送り、ボールを受けた三丸は少し運んでクロスを送ります。香港がトーレスの空けたスペースを最後までうまくケアできなかった事により、侵入してきたクエンカはシュートを打てる機会を作りだすことができました。

この2つのシーンを見ただけで、クエンカが「本物」であることが伺えます。スペースに対する認知力。ボールを保持する力、味方の位置の把握と効果的に利用する力、そして利用できるスペースに対して迷わずランニングができる判断力。彼自身のゴールも期待したいですが、トーレスの潜在能力を大きく発揮させてくれる存在としての活躍も期待したいですね。

また、もうひとつポイントがありまして、この2つのシーンは、クエンカのサイド(左サイド)からのチャンスメイクだったのですが、逆サイド(右サイド)にも幅を取るメンバーがポジションを取っています。ちょうど、三丸がポジションを取っている位置の逆サイドにいる選手ですね。

このポジションをとることによって、もし、左サイドが手詰まってしまったら、サイドチェンジでセンターサークル付近にいるボランチを経由し、素早く逆サイドにボールを展開することによって、相手のセントラルハーフのスライドを要求することが出来ます。仮に右サイドで崩せなかったとしても、再び左サイドに戻ってきたときにクエンカが利用できるスペースが作れているかもしれません。

また、クエンカのシュートのシーンは、もし、クエンカがボールをさわれなかったとしたら、逆サイドの選手(島屋?)にシュートチャンスが訪れていました。この形を作れると左足が使える選手が右サイドにいることによって、シュートの精度も上がりますよね。キムミヌがカットインしてシュートを決めていたような形も作れます。

今後、試合を重ねていくうちに、カレーラス監督の形が作り出されていくのでしょうが、この2つのシーンを見ても、トーレスの動きを周りが効果的に使っていることが伺えます。そこに、金崎、小野、豊田、ドンゴン、イバルボなどの個性を持った選手たちがどのように絡んでいくのか、どのような化学反応をおこせるのか、非常に楽しみですね。

ゴールシーンとチャンスシーンしか見ていないので、そのシーンを紹介しつつ、攻撃に関して少し掘り下げます。

まずは、ゴールシーンです。

左サイドの三丸にボールが渡ったところからですが、その時点で相手のサイドバックが三丸へのマーキングを行います。また、福田がハーフスペースに入ることによって、相手のセントラルハーフをひきつけます。

香港としては、トーレスに対しては最新の注意を払いますので、センターバック2人がトーレスにつく選択をします。クエンカは、ハーフスペースに入ってくる福田にマーキングがついているので、少しインサイドにポジションを取りました。

図は、三丸からボールがクエンカに渡った時点です。

この時点でクエンカは2つのスペースを認識することになります。

1つ目は、自分の目の前に広がる中央へのスペース。香港のボランチがバイタルエリアをケアするために、クエンカに対するマークではなく、スペースを埋める選択をしておりました。クエンカはこのスペースをボールを運べるエリアとして活用します。

2つ目は、三丸と福田が幅を取るポジションをとったことによって、生まれたセンターバックの脇のスペース。このスペースが非常に大事なスペースで、クエンカとトーレスが、このスペースに対する認知の共有を図れたことが、ゴールのきっかけとなります。

ボールを運んだクエンカが、センターバックの脇のエリアに向けて浮き球のパスをだすと、オフサイドラインを見計らって飛び出したトーレスがボールを受けて反転してシュートを決めます。これこそが、トーレスの真骨頂ですよね。

三丸、福田のポジションの取り方によって、相手の最終ラインとセントラルハーフを動かし、そしてクエンカとトーレスが上手にスペースを使ってゴールを決めるという素晴らしい連携でした。

2枚目の図ですが、こちらはクエンカのシュートがポストに当たって惜しくも入らなかったシーンの組み立てです。

ポイントは2つ。

1つ目は、トーレスがトップの位置にいたのですが、ボールを受けようと下がることによって、香港のセンターバックを引き連れてゴール前にスペースを作り出した事。

2つ目は、左サイドで数的同数である状況から、クエンカのボール保持によって三丸につくはずのサイドバックを引き寄せて、三丸をフリーな状態にすることに成功したことです。

福田にボールを預けたクエンカは、迷わずにトーレスが空けたスペースへとダイアゴナルランを始めます。福田はフリーとなった三丸へパスを送り、ボールを受けた三丸は少し運んでクロスを送ります。香港がトーレスの空けたスペースを最後までうまくケアできなかった事により、侵入してきたクエンカはシュートを打てる機会を作りだすことができました。

この2つのシーンを見ただけで、クエンカが「本物」であることが伺えます。スペースに対する認知力。ボールを保持する力、味方の位置の把握と効果的に利用する力、そして利用できるスペースに対して迷わずランニングができる判断力。彼自身のゴールも期待したいですが、トーレスの潜在能力を大きく発揮させてくれる存在としての活躍も期待したいですね。

また、もうひとつポイントがありまして、この2つのシーンは、クエンカのサイド(左サイド)からのチャンスメイクだったのですが、逆サイド(右サイド)にも幅を取るメンバーがポジションを取っています。ちょうど、三丸がポジションを取っている位置の逆サイドにいる選手ですね。

このポジションをとることによって、もし、左サイドが手詰まってしまったら、サイドチェンジでセンターサークル付近にいるボランチを経由し、素早く逆サイドにボールを展開することによって、相手のセントラルハーフのスライドを要求することが出来ます。仮に右サイドで崩せなかったとしても、再び左サイドに戻ってきたときにクエンカが利用できるスペースが作れているかもしれません。

また、クエンカのシュートのシーンは、もし、クエンカがボールをさわれなかったとしたら、逆サイドの選手(島屋?)にシュートチャンスが訪れていました。この形を作れると左足が使える選手が右サイドにいることによって、シュートの精度も上がりますよね。キムミヌがカットインしてシュートを決めていたような形も作れます。

今後、試合を重ねていくうちに、カレーラス監督の形が作り出されていくのでしょうが、この2つのシーンを見ても、トーレスの動きを周りが効果的に使っていることが伺えます。そこに、金崎、小野、豊田、ドンゴン、イバルボなどの個性を持った選手たちがどのように絡んでいくのか、どのような化学反応をおこせるのか、非常に楽しみですね。

Posted by オオタニ at

18:02

│Match Impression (2019)