2017年12月26日

2017 第34節 : コンサドーレ札幌 VS サガン鳥栖

ついに迎えてしまった2017年度シーズンの最終戦。北の大地での最終戦は、札幌という観光にも適した場所での開催ということもあり、九州をはじめ日本全国から多数のサガン鳥栖サポーターが訪れ、札幌ドームの一角をサガンブルーで染めることができました。鳥栖サポーターの大きな声援で選手たちにも大きな励みとなったでしょうが、残念ながら声援むなしく敗戦でシーズン終了となってしまいました。

さて、試合ですが、ちょっと期間が立ってしまったので記憶も薄れつつあり、失点シーンを中心に簡単に振り返ります。

今シーズンの3センターを担った原川、福田が出場できないという事もあり、鳥栖のシステムは4-4-2の構成。中盤はフラットで、サイドハーフに河野と吉田、インサイドハーフに小野と義希という起用になりました。

守備面において、このシステム自体が「機能する」「機能しない」という着眼点があるのですが、相手がボールを持っているときに、どの位置に追い込んで、どの位置で奪いにいくのかというところをチームで共有し、ボールの流れ(味方の動き)に応じてチーム全体が自然と動けることは、「機能する」という評価のひとつのポイントとなります。

当然、守り方というのは、相手のプレイスタイルによって合わせなければならない所もあり、今回の札幌のように割と早めにボールを放すスタイル(長いボールを早めに当ててくるスタイル)だと、前線からのハメ方というよりは、ディフェンスラインをどの位置におくのか、ファーストディフェンスをどのラインに置くのか(そして誰がどの位置でプレスをはじめるのか)セカンドボールを拾うためにどこのエリアに重点的に選手を配置するのかというところが、重要になります。

前半の入りとしては、これらのポイントがチーム全体として定まらないところが見受けられました。吉田と河野は両センターバックへのつなぎを狙って前目にポジショニングを取るケースが多く、しかしながらその狙いが、札幌のセンターバック3人のところなのか、それともウイングバックのところなのか、また、そのためにイバルボと田川にどの位置で、どこまで、どの方向に向けてプレッシャーをかけさせるのか、先制点の所では、試合開始からの整理が終える前にやられてしまったかなという印象です。

札幌的にはジェイと都倉というストロングポイントを使いたいので、サイドへのつなぎよりも当てられるタイミングがあれば長いボールを積極的に活用してきます。そうすると、つなぎに備えて鳥栖のハーフが札幌のウイングバックやセンターバックにプレスに入ろうとして前目にポジションを取る事自体が、ボールが彼らの頭を超えてしまっていくことになってしまいます。特に、札幌のウイングバックが高い位置を取っている時は、彼らが動けるようなスペースを与えないように、サイドハーフとサイドバックの位置関係が重要でありました。

また、FootBall LABが分析したデータによると、札幌の相手ゴール陣地での空中戦の勝率はJ1の中でも群を抜いて高いです。当然、そのストロングポイントをついてくる攻撃をしてくるわけでありまして、鳥栖としてはいかにしてその状況を生み出させないようにするか(長所を発揮させないようにするか)というところは考慮するべき所でありました。

1失点目に関しては、(札幌がセットプレイから長いボールを蹴らずに最終ラインでつないだというところも影響あるでしょうが)、センターバックが余裕を持ってボールを持っている状態で、そこで長いボールの落下地点がペナルティエリア内まではいってきてしまったことが悔やまれます。セカンドボールの位置がペナルティアーク近くのシュートゾーンであったために、ジェイのスーパーゴールが生まれてしまいました。フィード役への圧力がかかったり、最終ラインの位置を調整できてボールの落下点を少しでも前に出来たりしていたら、(セカンドボールの地点があと2~3m後ろでいたら)ジェイもシュートという選択はなかったかもしれませんし、仮にシュートを打たれたとしても、その2~3mの距離ができることによって権田のセービング範囲になってくれたでしょう。

ロングボールを蹴られる時の状況を見ても、前線は、センターバックに対してプレスをかけずに構えている状態で、アウトサイドハーフは札幌のセンターバックに対するつなぎへの圧力を狙っている状態。最終ラインは長いボールに備えて引いている状態という、守備のポイントが明確にならないまま全体がやや間延びした状態になっています。

また、都倉が競ったボールがサイドにこぼれたとしても、図のように、札幌のウイングバックが前方にポジショニングを取っており、札幌の選手たちがセカンドボールを拾える確率が高いポジショニングとなっています。河野と吉田が前を狙っていたのですが、その頭を超えるボールを蹴られてしまっているので、鳥栖のポイントではなかったということです。

チームとして全体がどこで対応するのか曖昧な状況で、フォワードのプレッシャーが相手最終ラインにかからず、長くて質の良いボールを「ペナルティエリア内」に出された事が決定的でした。

さらに、選手の特徴を考えると、試合開始でのセットアップでインサイドハーフ(ボランチに近い位置)に小野がポジションを取るという所が適所ではなかったのかなと感じます。インサイドハーフとなると、どうしてもスペースを埋める、ボールを刈り取るというタスクが発生してきます。その労力で小野の体力も削られますし、いざという所でゴールに近い位置でプレイできないというのは彼の力を発揮できる場所ではありません。

2失点目は、その小野の所がひとつポイントとなっていまして、鳥栖がサイドでの縦パスに失敗して札幌がボールを奪ったのですが、都倉への縦パスをスンヒョンが奪って攻撃に転じたところで、すぐに都倉がボールを奪いに来るという、いわゆる、ポジティブトランジションとネガティブトランジションが短い間隔で発生している局面です。

ここで、再び都倉へのパスが出た時に、スンヒョンが前に出ていたところを埋める形で小野が入っていたのですが、都倉へのプレスを小野がかわされる形となり、都倉のゴールに向けたドリブルがはじまってしまいました。その後、ミンヒョクも権田も都倉のシュートを止められなかったことも問題ではあるのですが、都倉がスピードに乗る前の小野の対応で、ボールを奪うか、もしくは奪えなくても前進を妨げるプレイがあればという所です。

中盤でボールが激しく展開するときには、インサイドハーフに求められる守備対応というのは特に重要となります。そして、このポジションこそ、鳥栖のチームとして選手層が薄い所かなというのは感じます。そういう意味では、吉田が後半からボランチに入ったのですが、彼はボールを刈り取ることもできますし、前進を妨げることも出来るプレイヤーです。サイドハーフの時はポジショニングに苦労していましたが、ボランチに入った時の方が彼のスキルを生かせるポジションだったかと感じました。

早々に2失点してしまった鳥栖ですが、前半から河野に変えて池田を入れ、システムも途中から4-3-3に変えてきますが、これによって札幌の3センターに対する圧力を作り出すことができ、前から押し込める状態を作ることができました。ロングボールも低い位置から蹴られるようになったので、前半のジェイのようなシーンを作ることもなくなりました。そうなってくると札幌は両ワイドの選手にボールを繋ごうとするのですが、ここをセンターハーフとサイドバックがケアしてボールを奪いにいくという構図もできるようになりました。

守備は前半に比べるとシステム変更によってかなり落ち着いたかと思います。マッシモさんの池田を入れるという早々の決断は非常に良い采配でした。

攻撃面ですが、札幌の5-2-3によるセットアップで得られるスペースとしては、ボランチの脇のスペースになります。このスペースをどう活用してボールを前進させるかというのはひとつのキーポイントです。札幌の守備としては、そのエリアにボールが入ったときに、ボランチが寄せるのではなく、ウイングバックの上下によって対応してきます。三丸が大きく前にせり出したり、吉田が引いてボランチの脇で受けるような動きを見せていましたが、前線との連係も少なく、なかなか思うようにボールを前線まで持って行くことができませんでした。

そこで、池田を入れてからシステムを変えることによって、より明確に両サイドに攻撃の起点を作れるようになってきました。特に小野が右サイドに張ってボールを引き出してキープしてくれるのは、鳥栖としても全体で押し込める要素になりました。(ウイングバックを押し下げるという副次的要素も生まれました。)

1点返したシーンでも、長いボールをトラップして、ボールを運んでからディフェンスラインの裏に入り込む池田へ素晴らしいクロスを送りました。小野はボールを運べる選手です。吉田や田川のように、スピードで前進することも大事ですが、小野のようにボールを保持しながら前進することによって、相手のポジションを押し下げる事もできますし、味方の押し上げ(動き出し)を待つことができます。やはり、小野はゴールに近いポジションで使った方が彼の特徴を生かせますよね。

今シーズンの最終戦でしたが、ベストメンバーも組めず、これまで取り組んできたシステムも利用できず、総決算というにはやや物足りない試合内容となってしまいました。ただ、アウェーの地で2点ビハインドをなんとか同点まで追い付けたことは、鳥栖の選手のポテンシャルを発揮できたところかなとも思います。

今シーズンは物足りない順位で終わってしまいましたが、来年こそは「頂」を目指して是非とも大きな目標を達成してほしいなと思います。

シーズンオフは、時間ができれば、2017シーズンをデータで振り返ってみようかなと思います。

<画像引用元:DAZN>

<画像引用元:Football LAB>

さて、試合ですが、ちょっと期間が立ってしまったので記憶も薄れつつあり、失点シーンを中心に簡単に振り返ります。

今シーズンの3センターを担った原川、福田が出場できないという事もあり、鳥栖のシステムは4-4-2の構成。中盤はフラットで、サイドハーフに河野と吉田、インサイドハーフに小野と義希という起用になりました。

守備面において、このシステム自体が「機能する」「機能しない」という着眼点があるのですが、相手がボールを持っているときに、どの位置に追い込んで、どの位置で奪いにいくのかというところをチームで共有し、ボールの流れ(味方の動き)に応じてチーム全体が自然と動けることは、「機能する」という評価のひとつのポイントとなります。

当然、守り方というのは、相手のプレイスタイルによって合わせなければならない所もあり、今回の札幌のように割と早めにボールを放すスタイル(長いボールを早めに当ててくるスタイル)だと、前線からのハメ方というよりは、ディフェンスラインをどの位置におくのか、ファーストディフェンスをどのラインに置くのか(そして誰がどの位置でプレスをはじめるのか)セカンドボールを拾うためにどこのエリアに重点的に選手を配置するのかというところが、重要になります。

前半の入りとしては、これらのポイントがチーム全体として定まらないところが見受けられました。吉田と河野は両センターバックへのつなぎを狙って前目にポジショニングを取るケースが多く、しかしながらその狙いが、札幌のセンターバック3人のところなのか、それともウイングバックのところなのか、また、そのためにイバルボと田川にどの位置で、どこまで、どの方向に向けてプレッシャーをかけさせるのか、先制点の所では、試合開始からの整理が終える前にやられてしまったかなという印象です。

札幌的にはジェイと都倉というストロングポイントを使いたいので、サイドへのつなぎよりも当てられるタイミングがあれば長いボールを積極的に活用してきます。そうすると、つなぎに備えて鳥栖のハーフが札幌のウイングバックやセンターバックにプレスに入ろうとして前目にポジションを取る事自体が、ボールが彼らの頭を超えてしまっていくことになってしまいます。特に、札幌のウイングバックが高い位置を取っている時は、彼らが動けるようなスペースを与えないように、サイドハーフとサイドバックの位置関係が重要でありました。

また、FootBall LABが分析したデータによると、札幌の相手ゴール陣地での空中戦の勝率はJ1の中でも群を抜いて高いです。当然、そのストロングポイントをついてくる攻撃をしてくるわけでありまして、鳥栖としてはいかにしてその状況を生み出させないようにするか(長所を発揮させないようにするか)というところは考慮するべき所でありました。

1失点目に関しては、(札幌がセットプレイから長いボールを蹴らずに最終ラインでつないだというところも影響あるでしょうが)、センターバックが余裕を持ってボールを持っている状態で、そこで長いボールの落下地点がペナルティエリア内まではいってきてしまったことが悔やまれます。セカンドボールの位置がペナルティアーク近くのシュートゾーンであったために、ジェイのスーパーゴールが生まれてしまいました。フィード役への圧力がかかったり、最終ラインの位置を調整できてボールの落下点を少しでも前に出来たりしていたら、(セカンドボールの地点があと2~3m後ろでいたら)ジェイもシュートという選択はなかったかもしれませんし、仮にシュートを打たれたとしても、その2~3mの距離ができることによって権田のセービング範囲になってくれたでしょう。

ロングボールを蹴られる時の状況を見ても、前線は、センターバックに対してプレスをかけずに構えている状態で、アウトサイドハーフは札幌のセンターバックに対するつなぎへの圧力を狙っている状態。最終ラインは長いボールに備えて引いている状態という、守備のポイントが明確にならないまま全体がやや間延びした状態になっています。

また、都倉が競ったボールがサイドにこぼれたとしても、図のように、札幌のウイングバックが前方にポジショニングを取っており、札幌の選手たちがセカンドボールを拾える確率が高いポジショニングとなっています。河野と吉田が前を狙っていたのですが、その頭を超えるボールを蹴られてしまっているので、鳥栖のポイントではなかったということです。

チームとして全体がどこで対応するのか曖昧な状況で、フォワードのプレッシャーが相手最終ラインにかからず、長くて質の良いボールを「ペナルティエリア内」に出された事が決定的でした。

さらに、選手の特徴を考えると、試合開始でのセットアップでインサイドハーフ(ボランチに近い位置)に小野がポジションを取るという所が適所ではなかったのかなと感じます。インサイドハーフとなると、どうしてもスペースを埋める、ボールを刈り取るというタスクが発生してきます。その労力で小野の体力も削られますし、いざという所でゴールに近い位置でプレイできないというのは彼の力を発揮できる場所ではありません。

2失点目は、その小野の所がひとつポイントとなっていまして、鳥栖がサイドでの縦パスに失敗して札幌がボールを奪ったのですが、都倉への縦パスをスンヒョンが奪って攻撃に転じたところで、すぐに都倉がボールを奪いに来るという、いわゆる、ポジティブトランジションとネガティブトランジションが短い間隔で発生している局面です。

ここで、再び都倉へのパスが出た時に、スンヒョンが前に出ていたところを埋める形で小野が入っていたのですが、都倉へのプレスを小野がかわされる形となり、都倉のゴールに向けたドリブルがはじまってしまいました。その後、ミンヒョクも権田も都倉のシュートを止められなかったことも問題ではあるのですが、都倉がスピードに乗る前の小野の対応で、ボールを奪うか、もしくは奪えなくても前進を妨げるプレイがあればという所です。

中盤でボールが激しく展開するときには、インサイドハーフに求められる守備対応というのは特に重要となります。そして、このポジションこそ、鳥栖のチームとして選手層が薄い所かなというのは感じます。そういう意味では、吉田が後半からボランチに入ったのですが、彼はボールを刈り取ることもできますし、前進を妨げることも出来るプレイヤーです。サイドハーフの時はポジショニングに苦労していましたが、ボランチに入った時の方が彼のスキルを生かせるポジションだったかと感じました。

早々に2失点してしまった鳥栖ですが、前半から河野に変えて池田を入れ、システムも途中から4-3-3に変えてきますが、これによって札幌の3センターに対する圧力を作り出すことができ、前から押し込める状態を作ることができました。ロングボールも低い位置から蹴られるようになったので、前半のジェイのようなシーンを作ることもなくなりました。そうなってくると札幌は両ワイドの選手にボールを繋ごうとするのですが、ここをセンターハーフとサイドバックがケアしてボールを奪いにいくという構図もできるようになりました。

守備は前半に比べるとシステム変更によってかなり落ち着いたかと思います。マッシモさんの池田を入れるという早々の決断は非常に良い采配でした。

攻撃面ですが、札幌の5-2-3によるセットアップで得られるスペースとしては、ボランチの脇のスペースになります。このスペースをどう活用してボールを前進させるかというのはひとつのキーポイントです。札幌の守備としては、そのエリアにボールが入ったときに、ボランチが寄せるのではなく、ウイングバックの上下によって対応してきます。三丸が大きく前にせり出したり、吉田が引いてボランチの脇で受けるような動きを見せていましたが、前線との連係も少なく、なかなか思うようにボールを前線まで持って行くことができませんでした。

そこで、池田を入れてからシステムを変えることによって、より明確に両サイドに攻撃の起点を作れるようになってきました。特に小野が右サイドに張ってボールを引き出してキープしてくれるのは、鳥栖としても全体で押し込める要素になりました。(ウイングバックを押し下げるという副次的要素も生まれました。)

1点返したシーンでも、長いボールをトラップして、ボールを運んでからディフェンスラインの裏に入り込む池田へ素晴らしいクロスを送りました。小野はボールを運べる選手です。吉田や田川のように、スピードで前進することも大事ですが、小野のようにボールを保持しながら前進することによって、相手のポジションを押し下げる事もできますし、味方の押し上げ(動き出し)を待つことができます。やはり、小野はゴールに近いポジションで使った方が彼の特徴を生かせますよね。

今シーズンの最終戦でしたが、ベストメンバーも組めず、これまで取り組んできたシステムも利用できず、総決算というにはやや物足りない試合内容となってしまいました。ただ、アウェーの地で2点ビハインドをなんとか同点まで追い付けたことは、鳥栖の選手のポテンシャルを発揮できたところかなとも思います。

今シーズンは物足りない順位で終わってしまいましたが、来年こそは「頂」を目指して是非とも大きな目標を達成してほしいなと思います。

シーズンオフは、時間ができれば、2017シーズンをデータで振り返ってみようかなと思います。

<画像引用元:DAZN>

<画像引用元:Football LAB>

Posted by オオタニ at

20:08

│Match Impression (2017)

2017年11月29日

2017 第33節 : サガン鳥栖 VS ジュビロ磐田

2017年度ホーム最終戦は、0-2というスコアで磐田に完敗。マッシモ的には、続投も仮決定ということで次年度に向けたテストの一環だったのかもしれないが、それにしても、「今年度の集大成と位置付けてもよい試合」にしては、次年度に向けた課題が山積みであることを再認識させられる結果であった。

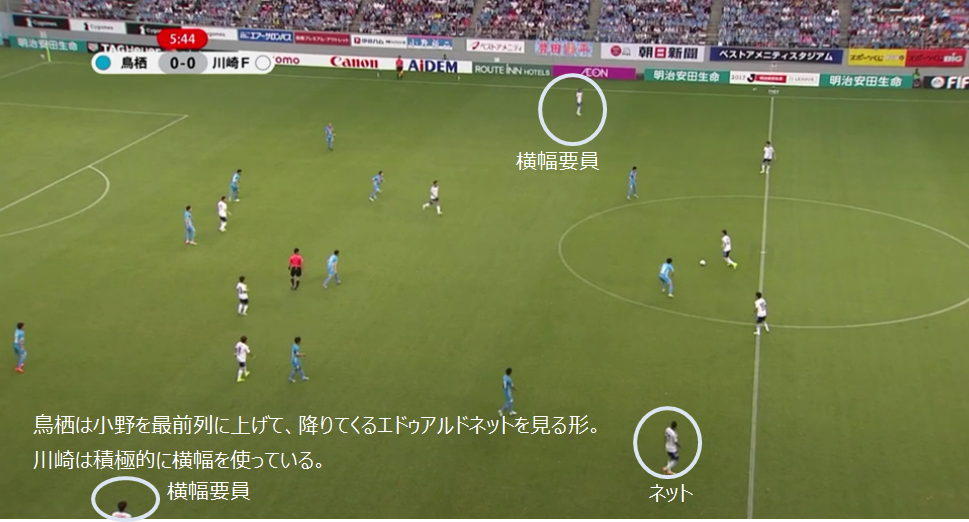

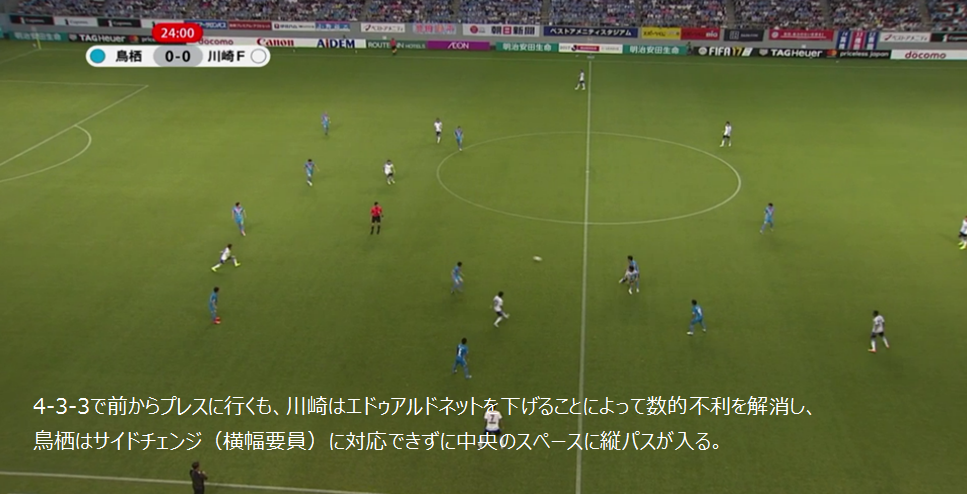

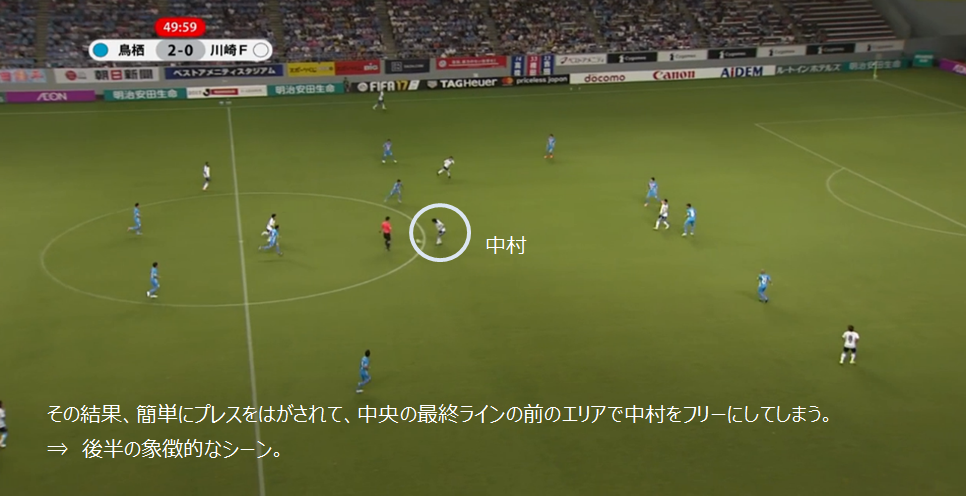

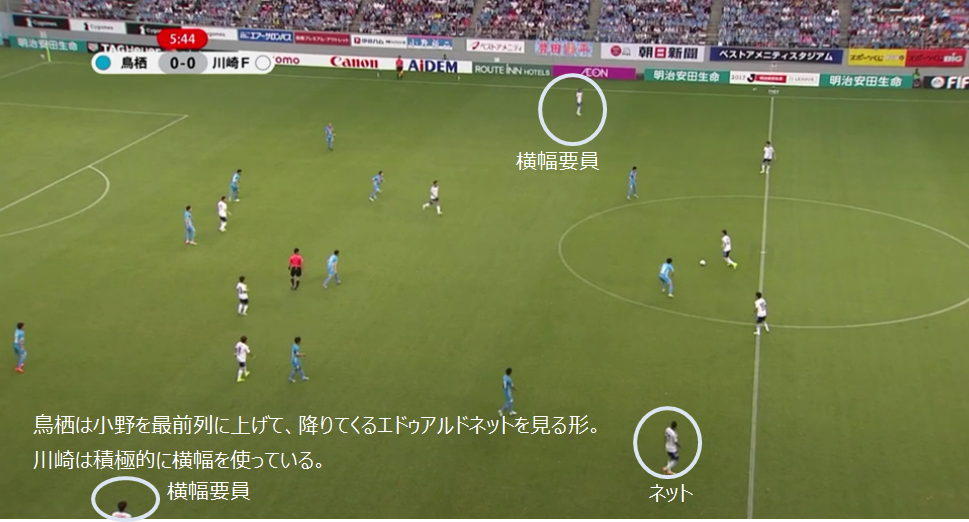

鳥栖のセットアップは4-3-1-2。今シーズン年間を通して模索し続けたスタイルだ。鎌田がいた頃にはその効力を発揮していたかもしれないが、かといってこのスタイルだったから勝てたという試合も記憶にない。ホーム最終戦でも今シーズン模索していたスタイルを指向し、そのキーマンとなるトップ下には河野を起用。豊田も久しぶりのスタメン復帰。前線の3人がどうやってフィニッシュで絡みあうのだろうかという所に興味があったのだが、肝心のビルドアップが磐田のプレッシャーによって破壊されて前線にボールが運べない。

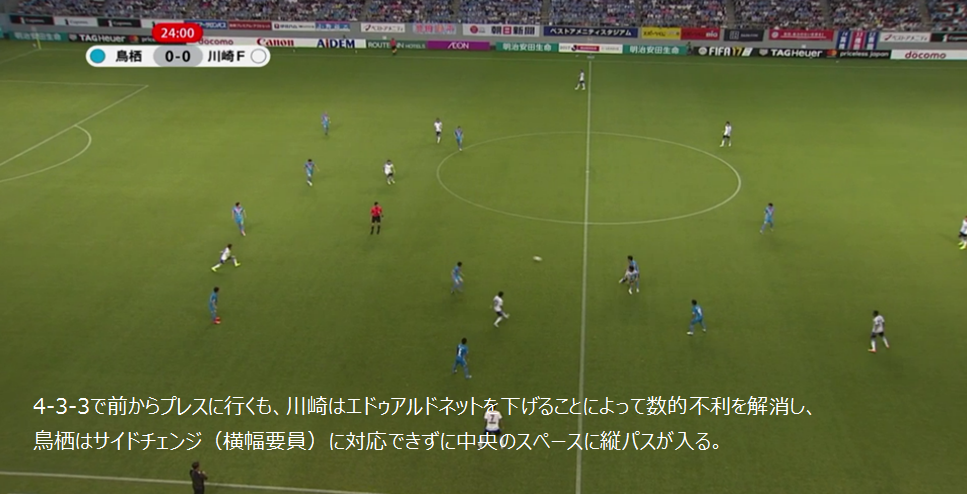

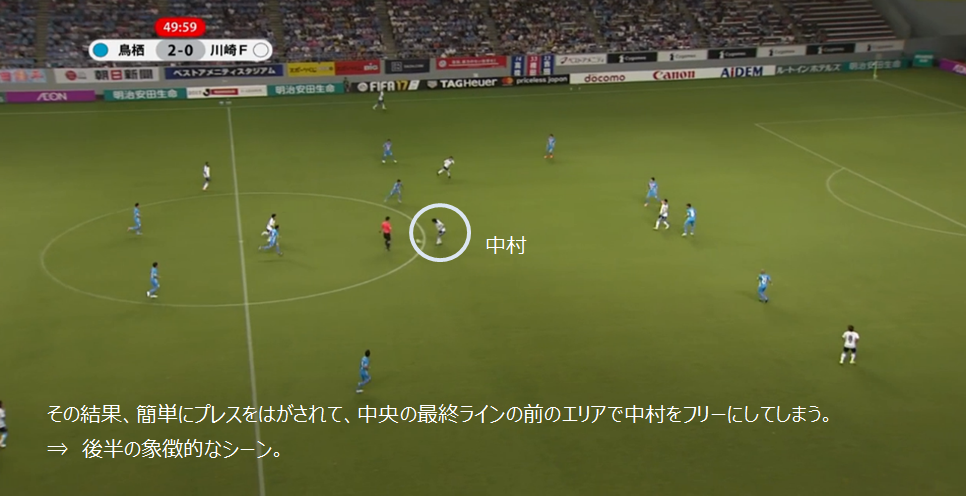

磐田はトップに川又を据え、2列目のアダイウトン、松浦、中村が川又の動きに合わせて鳥栖へのプレッシャーを開始する。システム通りのマッチアップであれば、川又1名に対して鳥栖はセンターバック2名で対応できるため、ボールコントロールさえ間違えなければ川又を回避するには苦労しないはず。川又も当然そのことを理解しているので、自分が憤死してしまうような無理なプレスはかけない。川又の狙いどころは、鳥栖のセンターバックがボールを受けてサイドへ流れたタイミング。川又の誘導が始まることによって、磐田の2列目が各々目的とする選手を捕まえにかかる。この磐田の洗練されたプレッシングに対して鳥栖は解決の糸口を見つけられないまま、川又に与えられたタスクである「ボールの誘導」にまんまとはまってしまい逃げ道がなくなるシーンばかりとなってしまった。もしかしたら、鳥栖が自らはまってしまうように動いてしまったという方が正しい表現なのかもしれない。

ビルドアップをはじめる頃は義希が最終ライン近くでボールを受け一旦は逃げ道となる。だが、義希が一度最終ラインに逃げ道を与えた後はその場から立ち去り前線へと歩を進める。最終ラインだけになってしまった鳥栖を見て川又は誘導を開始。ふたたびセンターバックが窮屈になってしまうのだが、川又の二度追いはあってもそこに義希の二度のヘルプはなかった。鳥栖の最終ラインが結局は蹴るしか選択肢がなくなってしまう場面というのを何度見ただろうか。

ビルドアップが上手くいかずに前線に蹴るしかない状態となっていた鳥栖。ただ、前線に蹴っと飛ばしても鳥栖には豊田がいる。実際、窮屈になって蹴っ飛ばしたボールであっても豊田の高さによってマイボールとなるシーンは多々あった。マイボールになるどころか前半に作られたチャンスの起点は豊田が競り勝ったことによるものだ。24分頃の原川のミドルシュートも豊田がイーブンボールを制したところから始まっている。イバルボが受けたファールによる原川ゾーン(ややゴールより)からのフリーキックも豊田がロングボールをうまくイバルボに流したところから始まっている。

そして、ビルドアップが上手くいかない時のもう一つの頼みの綱がカウンター攻撃。カウンターは、ビルドアップで相手の1列目から1.5列目を破壊した状態で攻撃を開始できるようなもの。実際、左サイドを河野が抜けだしたシーンなど、鳥栖にもカウンターのチャンスは度々訪れていた。磐田はボランチの上原がよく良い所に顔を出す。攻撃にも守備にも。その反面、攻撃で前線に顔を出している時には、鳥栖が使えるスペースとなって提供してもらえることになる。磐田が前に出てきたところをボールカットして、その中盤のスペースで良い形で前を向けるシーンは幾度かおとずれた…のだが、そのスペースを与えてもらってもなかなか得点につながらない。ここで、鳥栖の攻撃が機能しなかったのはビルドアップだけではないと気付かされる。

サガン鳥栖のツートップはとにかく前へ前へと動いていた。マッシモの攻撃の教科書に記載されているかは分からないが、とにかく豊田も、イバルボも、磐田のディフェンスラインの裏を執拗に狙っていた。当然、裏へ抜ける動きは必要であるし、それこそが最短でゴール前まで迫ることができるというのは理解できる。ただ、ボール保持者の状況やツートップの相方の動きに関わらずとにかく前へと前進するのは、磐田ディフェンスへの効果的な仕掛けとはならなかった。

この試合で豊田とイバルボがボールを足元で交換し合うシーンが何度あっただろうか。河野を入れて3人でのパス交換という形に記憶領域の検索領域を広げてもなかなか見つからず。それが田川に代わっても、水野に代わっても、ボールを集める所、リズムを作るところが最後まで見つからなかった。磐田が前線では川又、中盤では上原のボールタッチを中心としたショートパスで鳥栖のディフェンスに挑んできたのとは対照的であった。

そして後半。開始早々に松浦のドリブル力による突破からの中村のシュートと急襲を受けてしまう。その勢いに乗ったのだろうか、後半はアダイウトンを中央に構えさせてからの崩しで波に乗って磐田のペースとなってしまう。後半になっても攻撃の糸口が見つからない鳥栖。マッシモが「思てたんと違う!」と思ったかどうかはさておき、この状況を見てミンヒョクを入れて3-5-2での戦いを選択する。3-5-2にする理由は、まずはうまく行っていないビルドアップを改善する事。そして、小林、吉田をワイドの高い位置に置くことでサイドからの攻撃の起点を作る事。

マッシモの思惑としては、後ろを3人配置することで数的優位を作れるので川又の事は何とかしてくれると思っていたであろうし、もし、中村、松浦、アダイウトンまで最終ラインまでプレスに出てくれば蹴っ飛ばしてセカンドボールの領域で数的優位を作っても良い。両サイドに広がる選手に渡してボランチ(もしくはサイドバック)を引きづりだしてしまっても良い。とにかく鳥栖としては構造を変えて磐田の秩序ある守備に混乱を与えたかった。

センターバックを入れる事は必ずしも守備的布陣になるわけではない。元々鳥栖のサイドバックは攻撃に寄与できるタイプであるため、そのメンバーを押し上げるための采配として、センターバックを入れただけであり、構想としては決して間違っていなかった。ただ、そのマッシモの構想を選手たちが理解していたかどうかという問題はすぐに訪れる。最終ラインの人数は増えたのだが、磐田のプレッシャーによるボールロストを恐れてか、ボールの受け手であるはずのセントラルハーフが軒並み後ろに下がってしまいボールを前に運べない。前線のメンバーは相変わらず全体が裏を狙う動きばかりで、引いて受けようとするメンバーが現れない。3-5-2で中盤を厚くして攻めるはずだったのだが、皮肉にも逆に中盤が空白地帯となってしまい、益々ボールが前に運べなくなってしまった。

これに業を煮やした小野が大きなサイドチェンジを図るがこれがまた悪手。このサイドチェンジからのボールロストをきっかけにアダイウトンに縦への前進を許して失点。3-5-2の弱点である小林、吉田の両WBが上がった後のスペースをうまく使われてしまった。

システムを3-5-2に変えて磐田の秩序を乱したかった鳥栖だったが、攻撃が機能しないばかりか、逆に、ウイングバックが上がったスペースを使われて守備面でもちぐはぐな状態に。結局、マッシモは3-5-2を諦め、再び4-4-2(実際には4-2-4気味であったが)に戻すという作戦を取ることになる。この時点で、もはやフォーメーションの問題ではなくなっていた。磐田のプレッシングを後ろだけで回避しきれない以上、いかに良い形でロングボールを蹴るか、いかに競り勝てるか、そしていかにセカンドボールを拾うかということに焦点を置いたほうがこの展開を打開できる可能性はあった。そしてそういうときの為の豊田がピッチにいる。実際、前半はロングボールを制することによって押し込める時間帯を作っていた。後半も鳥栖のチャンスビルディングは豊田にかけるしかなかったはずだが、その豊田も後半早々に交替。マッシモとしては前半に作られたチャンスは偶発的に作られたものであり、求めていた最適解ではないということだったのか、それとも来年を見据えて選手たちへ工夫を促したかったのだろうか。

ここでひとつ守備面で気になるシーンを。磐田が左サイドでボールをもったシーン。アダイウトンがボールを持ってワイドにはサイドバックが開いている。鳥栖の中盤としては中央を締める動き。ここで松浦の動きによってスンヒョンが動かされる。ゾーンディフェンスであればセンターバックがスライドしたのでその動きに合わせて味方がスライドしなければならない。そうしないと中央に大きなスペースを空けるからだ。だが、青木は動かない。川又が動かない以上自分が動くことは得策ではないという選択だったのだろう。そしてスンヒョンと青木との間に大きなスペースを見つけた松浦と川又。アダイウトンがカットインしてくるタイミングでそのスペースを狙って入り込む動きはお見事。アダイウトンからのパスは半ば2人のお見合いのようなトラップミスを生んで事なきをえるが、鳥栖としては非常に危険な対応であった。

100%ゾーンディフェンスというものもなければ、100%マンマークというものもない。当然、状況によって対応しなければならない事項は変わるのだが、青木は鹿島出身という事が影響しているかは分からないが、どうしても人のケアを優先してしまう傾向に見て取れる。先制点は守備としては万全の態勢だったのにキックミスで失点してしまったのに対し、このシーンでは守備としては決して良くない対応だったのに相手のミスによって事なきを得た。まあ、これこそサッカーの醍醐味なのかもしれない。

次節の札幌戦をもって2017シーズンのサガン鳥栖はシーズンの幕を迎える。無事にJ1残留を果たし、そして一桁順位で終わったことは最低限の結果を残したともいえる。ただし、目標はまだ遥か遠い所。札幌戦を単なる消化試合で終わらせるのか、それとも来年を見据えた戦いとできるのか。来シーズンに期待を持てるような試合内容を期待したいが果たして。

<画像引用元:DAZN>

鳥栖のセットアップは4-3-1-2。今シーズン年間を通して模索し続けたスタイルだ。鎌田がいた頃にはその効力を発揮していたかもしれないが、かといってこのスタイルだったから勝てたという試合も記憶にない。ホーム最終戦でも今シーズン模索していたスタイルを指向し、そのキーマンとなるトップ下には河野を起用。豊田も久しぶりのスタメン復帰。前線の3人がどうやってフィニッシュで絡みあうのだろうかという所に興味があったのだが、肝心のビルドアップが磐田のプレッシャーによって破壊されて前線にボールが運べない。

磐田はトップに川又を据え、2列目のアダイウトン、松浦、中村が川又の動きに合わせて鳥栖へのプレッシャーを開始する。システム通りのマッチアップであれば、川又1名に対して鳥栖はセンターバック2名で対応できるため、ボールコントロールさえ間違えなければ川又を回避するには苦労しないはず。川又も当然そのことを理解しているので、自分が憤死してしまうような無理なプレスはかけない。川又の狙いどころは、鳥栖のセンターバックがボールを受けてサイドへ流れたタイミング。川又の誘導が始まることによって、磐田の2列目が各々目的とする選手を捕まえにかかる。この磐田の洗練されたプレッシングに対して鳥栖は解決の糸口を見つけられないまま、川又に与えられたタスクである「ボールの誘導」にまんまとはまってしまい逃げ道がなくなるシーンばかりとなってしまった。もしかしたら、鳥栖が自らはまってしまうように動いてしまったという方が正しい表現なのかもしれない。

ビルドアップをはじめる頃は義希が最終ライン近くでボールを受け一旦は逃げ道となる。だが、義希が一度最終ラインに逃げ道を与えた後はその場から立ち去り前線へと歩を進める。最終ラインだけになってしまった鳥栖を見て川又は誘導を開始。ふたたびセンターバックが窮屈になってしまうのだが、川又の二度追いはあってもそこに義希の二度のヘルプはなかった。鳥栖の最終ラインが結局は蹴るしか選択肢がなくなってしまう場面というのを何度見ただろうか。

ビルドアップが上手くいかずに前線に蹴るしかない状態となっていた鳥栖。ただ、前線に蹴っと飛ばしても鳥栖には豊田がいる。実際、窮屈になって蹴っ飛ばしたボールであっても豊田の高さによってマイボールとなるシーンは多々あった。マイボールになるどころか前半に作られたチャンスの起点は豊田が競り勝ったことによるものだ。24分頃の原川のミドルシュートも豊田がイーブンボールを制したところから始まっている。イバルボが受けたファールによる原川ゾーン(ややゴールより)からのフリーキックも豊田がロングボールをうまくイバルボに流したところから始まっている。

そして、ビルドアップが上手くいかない時のもう一つの頼みの綱がカウンター攻撃。カウンターは、ビルドアップで相手の1列目から1.5列目を破壊した状態で攻撃を開始できるようなもの。実際、左サイドを河野が抜けだしたシーンなど、鳥栖にもカウンターのチャンスは度々訪れていた。磐田はボランチの上原がよく良い所に顔を出す。攻撃にも守備にも。その反面、攻撃で前線に顔を出している時には、鳥栖が使えるスペースとなって提供してもらえることになる。磐田が前に出てきたところをボールカットして、その中盤のスペースで良い形で前を向けるシーンは幾度かおとずれた…のだが、そのスペースを与えてもらってもなかなか得点につながらない。ここで、鳥栖の攻撃が機能しなかったのはビルドアップだけではないと気付かされる。

サガン鳥栖のツートップはとにかく前へ前へと動いていた。マッシモの攻撃の教科書に記載されているかは分からないが、とにかく豊田も、イバルボも、磐田のディフェンスラインの裏を執拗に狙っていた。当然、裏へ抜ける動きは必要であるし、それこそが最短でゴール前まで迫ることができるというのは理解できる。ただ、ボール保持者の状況やツートップの相方の動きに関わらずとにかく前へと前進するのは、磐田ディフェンスへの効果的な仕掛けとはならなかった。

この試合で豊田とイバルボがボールを足元で交換し合うシーンが何度あっただろうか。河野を入れて3人でのパス交換という形に記憶領域の検索領域を広げてもなかなか見つからず。それが田川に代わっても、水野に代わっても、ボールを集める所、リズムを作るところが最後まで見つからなかった。磐田が前線では川又、中盤では上原のボールタッチを中心としたショートパスで鳥栖のディフェンスに挑んできたのとは対照的であった。

そして後半。開始早々に松浦のドリブル力による突破からの中村のシュートと急襲を受けてしまう。その勢いに乗ったのだろうか、後半はアダイウトンを中央に構えさせてからの崩しで波に乗って磐田のペースとなってしまう。後半になっても攻撃の糸口が見つからない鳥栖。マッシモが「思てたんと違う!」と思ったかどうかはさておき、この状況を見てミンヒョクを入れて3-5-2での戦いを選択する。3-5-2にする理由は、まずはうまく行っていないビルドアップを改善する事。そして、小林、吉田をワイドの高い位置に置くことでサイドからの攻撃の起点を作る事。

マッシモの思惑としては、後ろを3人配置することで数的優位を作れるので川又の事は何とかしてくれると思っていたであろうし、もし、中村、松浦、アダイウトンまで最終ラインまでプレスに出てくれば蹴っ飛ばしてセカンドボールの領域で数的優位を作っても良い。両サイドに広がる選手に渡してボランチ(もしくはサイドバック)を引きづりだしてしまっても良い。とにかく鳥栖としては構造を変えて磐田の秩序ある守備に混乱を与えたかった。

センターバックを入れる事は必ずしも守備的布陣になるわけではない。元々鳥栖のサイドバックは攻撃に寄与できるタイプであるため、そのメンバーを押し上げるための采配として、センターバックを入れただけであり、構想としては決して間違っていなかった。ただ、そのマッシモの構想を選手たちが理解していたかどうかという問題はすぐに訪れる。最終ラインの人数は増えたのだが、磐田のプレッシャーによるボールロストを恐れてか、ボールの受け手であるはずのセントラルハーフが軒並み後ろに下がってしまいボールを前に運べない。前線のメンバーは相変わらず全体が裏を狙う動きばかりで、引いて受けようとするメンバーが現れない。3-5-2で中盤を厚くして攻めるはずだったのだが、皮肉にも逆に中盤が空白地帯となってしまい、益々ボールが前に運べなくなってしまった。

これに業を煮やした小野が大きなサイドチェンジを図るがこれがまた悪手。このサイドチェンジからのボールロストをきっかけにアダイウトンに縦への前進を許して失点。3-5-2の弱点である小林、吉田の両WBが上がった後のスペースをうまく使われてしまった。

システムを3-5-2に変えて磐田の秩序を乱したかった鳥栖だったが、攻撃が機能しないばかりか、逆に、ウイングバックが上がったスペースを使われて守備面でもちぐはぐな状態に。結局、マッシモは3-5-2を諦め、再び4-4-2(実際には4-2-4気味であったが)に戻すという作戦を取ることになる。この時点で、もはやフォーメーションの問題ではなくなっていた。磐田のプレッシングを後ろだけで回避しきれない以上、いかに良い形でロングボールを蹴るか、いかに競り勝てるか、そしていかにセカンドボールを拾うかということに焦点を置いたほうがこの展開を打開できる可能性はあった。そしてそういうときの為の豊田がピッチにいる。実際、前半はロングボールを制することによって押し込める時間帯を作っていた。後半も鳥栖のチャンスビルディングは豊田にかけるしかなかったはずだが、その豊田も後半早々に交替。マッシモとしては前半に作られたチャンスは偶発的に作られたものであり、求めていた最適解ではないということだったのか、それとも来年を見据えて選手たちへ工夫を促したかったのだろうか。

ここでひとつ守備面で気になるシーンを。磐田が左サイドでボールをもったシーン。アダイウトンがボールを持ってワイドにはサイドバックが開いている。鳥栖の中盤としては中央を締める動き。ここで松浦の動きによってスンヒョンが動かされる。ゾーンディフェンスであればセンターバックがスライドしたのでその動きに合わせて味方がスライドしなければならない。そうしないと中央に大きなスペースを空けるからだ。だが、青木は動かない。川又が動かない以上自分が動くことは得策ではないという選択だったのだろう。そしてスンヒョンと青木との間に大きなスペースを見つけた松浦と川又。アダイウトンがカットインしてくるタイミングでそのスペースを狙って入り込む動きはお見事。アダイウトンからのパスは半ば2人のお見合いのようなトラップミスを生んで事なきをえるが、鳥栖としては非常に危険な対応であった。

100%ゾーンディフェンスというものもなければ、100%マンマークというものもない。当然、状況によって対応しなければならない事項は変わるのだが、青木は鹿島出身という事が影響しているかは分からないが、どうしても人のケアを優先してしまう傾向に見て取れる。先制点は守備としては万全の態勢だったのにキックミスで失点してしまったのに対し、このシーンでは守備としては決して良くない対応だったのに相手のミスによって事なきを得た。まあ、これこそサッカーの醍醐味なのかもしれない。

次節の札幌戦をもって2017シーズンのサガン鳥栖はシーズンの幕を迎える。無事にJ1残留を果たし、そして一桁順位で終わったことは最低限の結果を残したともいえる。ただし、目標はまだ遥か遠い所。札幌戦を単なる消化試合で終わらせるのか、それとも来年を見据えた戦いとできるのか。来シーズンに期待を持てるような試合内容を期待したいが果たして。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

18:09

│Match Impression (2017)

2017年11月10日

2017 第31節 : アルビレックス新潟 VS サガン鳥栖

シーズンも終盤に差し掛かり、前節の神戸戦に引き続きアウェーでの連勝を狙って臨んだアルビレックス新潟戦ですが、今シーズン不調だった新潟とは思えないほどのパフォーマンスを発揮されて残念ながら敗北。今シーズンの鳥栖の中核ともいえるイバルボ、福田不在での戦いであり、代わって豊田、石川がスタメンに入りましたが、彼ら本来のパフォーマンスをなかなか発揮することができなかったかなという印象です。

現在の鳥栖は、イバルボのキープによるチーム全体の押し上げや、福田の豊富な運動量と上下のポジショニングによる攻守のバランス維持により、主導権を握って試合を進めています。特に攻撃面で彼ら2人の貢献度は高く、相手をはがすことのできるドリブルとキープは、相手守備組織のほつれを生むトリガーとなっており、この二人がいることによって、相手がブロックを組んでいても、複数人数を集中させたり、マークに来た人間をはがすことによる数的優位を作り出すことができていました。

また、守備面でも、3センターで守っている鳥栖に相手はサイドチェンジを使ってゆさぶりをかけてくるのが常套手段になっている中、福田の運動量はスペースケアに大きく貢献しており、また、相手の個人技で簡単にはがされないマーク力も、鳥栖の堅固な守備に貢献しています。

その戦い方をベースとしている中で、豊田、石川のふたりが戦術を維持したまま試合に入り込むことは、もしかしたら彼らのポテンシャルを十分に発揮でいる環境ではなかったのかもしれません。

石川に関しては、単純に経験不足だと考えます。新潟の選手たちの個人技・スピードについていけずに振り切られるシーンが幾度となくありました。せっかくマークについてもドリブルではがされてしまうことは守備組織のズレを生むことになります。これからJ1のスピード、能力に慣れていけば良いと思うので、よい経験になったと思います。

豊田に関しては、

ロングボール競る ⇒ 味方がセカンドボール拾う(敵陣形乱れる)⇒ サイドに展開する ⇒ クロスに合わせる

によって力を発揮する選手であり、一人で何かできるわけではなくて、味方の動きあってこそ豊田の「ボックスストライカー」としての能力を発揮できるのですが、なかなかそのような攻撃に繋げることができませんでした。ちなみに、豊田が日本代表の試合で輝けないのは、豊田の為のチーム作りをやっていないからだと思っています。

鳥栖の攻撃は新潟のプレスを交わすことに苦労していて、追い詰められてロングキックというシーンが多く見られました。このロングキックも「豊田ならばなんとかしれくれる」というキックだったかもしれませんが、豊田ができるのは、豊田の周りの味方がセカンドボールを拾いやすい位置に当てる事であり、セカンドボールを拾う陣形になっていなければ、いくらハイボールに競り勝ってもマイボールにすることはできません。イバルボのようにアバウトなボールをマイボールにしてキープしてためてパスを送るというスタイルを求めてしまうと、そこはむしろ豊田にとっては彼のウィークポイントとなりえる部分です。私個人としては、豊田はストライカー、イバルボはゲームメイカーなのかなと思っています。

新潟の前線からのプレスが鋭くて、繋ごうとして中盤が最終ラインに寄っていたところで煮詰まってロングキックを蹴っても、ボールが繋がる確率は低かったです。むしろ、長いボールは、豊田に当てるよりもディフェンスラインの背後をついて田川のスピードを生かした方がチャンスになっていました。ビルドアップが窮屈になっており、ドリブルではがせる選手がいなかったので、ビルドアップを諦めて、(組織としてロングキックに対する配置を固めた上で)追い詰められる前の早いタイミングでボールを蹴ってしまう中盤省略サッカーも模索できれば良かったのですが、スタイルを試合の中で切り替えることができなかったですね。

試合終盤はオープンな展開になっていたので、むしろしっかりと足元でつないでいればシュートのチャンスはもっと作れていたと思います。試合終盤の良かった攻撃を載せておきます。

新潟は、非常にアグレッシブで良いサッカーをしていました。監督交代もあり、チームスタイルの確立に時間がかかったのでしょうが、この試合だけ見ると半年近く勝てなくて最下位に甘んじるチームではないですよね。新潟のビルドアップもよく考えられていて、完全に鳥栖の1列目は崩されていました。また、小川の動きがすごくよかったですね。今節の小川の動きこそ、鳥栖では発揮できなかったパフォーマンスを適材適所によって引き出せたよい例ではないかと思います。

チーム力と言うのは、組織と個人の融合であり、どちらかが劣っていても強いチーム(より多くの勝ち点を安定して獲得できるチーム)にはなりません。イバルボも豊田も能力の高い選手ですし、やり方によっては併存も可能だと思っています。誰が出ても戦い方が変わらないというチームスタイルも理想ではありますが、選手が代わった時に出場している選手の能力にテーラリングして、チームの戦い方を変えられるというのも理想ですよね。

当然、試合は相手チームがある事なのでなかなか上記のようなことを実現するのは難しいかもしれませんが、自チームの中で適材適所での配置の上で、選手たちのポテンシャルを最大限発揮できるようなチーム作りを願っています。鳥栖にとっては、既に、次年度に向けた準備は始まっているといっても過言ではないですからね。

<画像引用元:DAZN>

現在の鳥栖は、イバルボのキープによるチーム全体の押し上げや、福田の豊富な運動量と上下のポジショニングによる攻守のバランス維持により、主導権を握って試合を進めています。特に攻撃面で彼ら2人の貢献度は高く、相手をはがすことのできるドリブルとキープは、相手守備組織のほつれを生むトリガーとなっており、この二人がいることによって、相手がブロックを組んでいても、複数人数を集中させたり、マークに来た人間をはがすことによる数的優位を作り出すことができていました。

また、守備面でも、3センターで守っている鳥栖に相手はサイドチェンジを使ってゆさぶりをかけてくるのが常套手段になっている中、福田の運動量はスペースケアに大きく貢献しており、また、相手の個人技で簡単にはがされないマーク力も、鳥栖の堅固な守備に貢献しています。

その戦い方をベースとしている中で、豊田、石川のふたりが戦術を維持したまま試合に入り込むことは、もしかしたら彼らのポテンシャルを十分に発揮でいる環境ではなかったのかもしれません。

石川に関しては、単純に経験不足だと考えます。新潟の選手たちの個人技・スピードについていけずに振り切られるシーンが幾度となくありました。せっかくマークについてもドリブルではがされてしまうことは守備組織のズレを生むことになります。これからJ1のスピード、能力に慣れていけば良いと思うので、よい経験になったと思います。

豊田に関しては、

ロングボール競る ⇒ 味方がセカンドボール拾う(敵陣形乱れる)⇒ サイドに展開する ⇒ クロスに合わせる

によって力を発揮する選手であり、一人で何かできるわけではなくて、味方の動きあってこそ豊田の「ボックスストライカー」としての能力を発揮できるのですが、なかなかそのような攻撃に繋げることができませんでした。ちなみに、豊田が日本代表の試合で輝けないのは、豊田の為のチーム作りをやっていないからだと思っています。

鳥栖の攻撃は新潟のプレスを交わすことに苦労していて、追い詰められてロングキックというシーンが多く見られました。このロングキックも「豊田ならばなんとかしれくれる」というキックだったかもしれませんが、豊田ができるのは、豊田の周りの味方がセカンドボールを拾いやすい位置に当てる事であり、セカンドボールを拾う陣形になっていなければ、いくらハイボールに競り勝ってもマイボールにすることはできません。イバルボのようにアバウトなボールをマイボールにしてキープしてためてパスを送るというスタイルを求めてしまうと、そこはむしろ豊田にとっては彼のウィークポイントとなりえる部分です。私個人としては、豊田はストライカー、イバルボはゲームメイカーなのかなと思っています。

新潟の前線からのプレスが鋭くて、繋ごうとして中盤が最終ラインに寄っていたところで煮詰まってロングキックを蹴っても、ボールが繋がる確率は低かったです。むしろ、長いボールは、豊田に当てるよりもディフェンスラインの背後をついて田川のスピードを生かした方がチャンスになっていました。ビルドアップが窮屈になっており、ドリブルではがせる選手がいなかったので、ビルドアップを諦めて、(組織としてロングキックに対する配置を固めた上で)追い詰められる前の早いタイミングでボールを蹴ってしまう中盤省略サッカーも模索できれば良かったのですが、スタイルを試合の中で切り替えることができなかったですね。

試合終盤はオープンな展開になっていたので、むしろしっかりと足元でつないでいればシュートのチャンスはもっと作れていたと思います。試合終盤の良かった攻撃を載せておきます。

新潟は、非常にアグレッシブで良いサッカーをしていました。監督交代もあり、チームスタイルの確立に時間がかかったのでしょうが、この試合だけ見ると半年近く勝てなくて最下位に甘んじるチームではないですよね。新潟のビルドアップもよく考えられていて、完全に鳥栖の1列目は崩されていました。また、小川の動きがすごくよかったですね。今節の小川の動きこそ、鳥栖では発揮できなかったパフォーマンスを適材適所によって引き出せたよい例ではないかと思います。

チーム力と言うのは、組織と個人の融合であり、どちらかが劣っていても強いチーム(より多くの勝ち点を安定して獲得できるチーム)にはなりません。イバルボも豊田も能力の高い選手ですし、やり方によっては併存も可能だと思っています。誰が出ても戦い方が変わらないというチームスタイルも理想ではありますが、選手が代わった時に出場している選手の能力にテーラリングして、チームの戦い方を変えられるというのも理想ですよね。

当然、試合は相手チームがある事なのでなかなか上記のようなことを実現するのは難しいかもしれませんが、自チームの中で適材適所での配置の上で、選手たちのポテンシャルを最大限発揮できるようなチーム作りを願っています。鳥栖にとっては、既に、次年度に向けた準備は始まっているといっても過言ではないですからね。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

13:24

│Match Impression (2017)

2017年10月26日

2017 第30節 : ヴィッセル神戸 VS サガン鳥栖

ヴィッセル神戸戦で、サガン鳥栖は今シーズンアウェー2勝目を挙げることができました。アウェーをメインに活動しているサポーターの方も久しぶりに勝利の美酒に酔いしれたのではないでしょうか。さて、その試合内容ですが、前半から得点を取り合う展開になりました。後半はブロックを作る形でなんとか守り切ってそのまま2-1で試合をクロージングすることができたのですが、そのあたりの試合展開の変化を中心に振り返ります。

試合開始当初は、サガン鳥栖は4-3-2-1というセットアップで試合に入りました。これはあくまでセットアップであり、当然試合展開に応じて選手の判断でポジション変更するのですが、守備におけるセカンドトップの2名の動き方に関しては、それぞれ違ったタスクが与えられておりました。まず、田川に関しては、攻撃の際には前方に飛び出しボールを引き出す動きを見せると共に、神戸に押し込まれた際には、中盤に1列下がることによって守備のバランスをとるような動きが多く見えました。一方、アンヨンウに関しては、チーム全体が守備一辺倒にならないように、神戸がボールを保持している時でもカウンターの起点となるように少し高い位置にポジショニングを取っておりました。チームがプレッシャーを受けてボールを繋げない時は、彼をめがけてロングボールを蹴るケースが多く、サイドバックとの競り合いに勝つことによって右サイドの起点となることを任せられておりました。

神戸の先制点はまさにそのアンヨンウのポジショニングが高いことによるスペースをうまく利用されてしまいました。神戸は、右サイドに寄せたところに生まれたスペースをサイドチェンジと共に左サイドバックを活用していたのですが、試合後のインタビューを聞くに神戸の選手たちには事前にその指示が出ていたのでしょう。

(アンヨンウのポジショニングがマッシモさんの意図しているものだとして)鳥栖のハーフがスライドしきれないスペースを利用されるのはやむを得ないのですが、頂けなかったのは、カバーリングに戻ってきたアンヨンウが簡単に飛び込んで交わされてしまったので、小林が前に出てプレッシャーをかけなければならなくなってしまった事です。これにより、ゴール前に致命的なスペースを空けてしまうことになりました。さすが、ワールドクラスの選手はそのスペースを見逃さないなと思ったのですが、ポドルスキは神戸がゴール前でボールを保持している最中にそのスペースを見つけるやいなや即座に進出してきており、渡邊千真からの胸トラップパスをフリーでゴールに流し込むことに成功しました。アンヨンウが空けたスペースはやむを得ないとして、小林が空けたスペースをどのように対応するべきであったかというのは今後の課題ですね。

さて、そうやって先制点を奪われてしまったのですが、同点ゴールはそのアンヨンウのポジショニングが功を奏します。神戸のセンターバックからの縦パスを鳥栖の中盤がカットして、場面は攻撃へのトランジションへと移りますが、その時には既にイバルボが神戸の最終ラインの所にポジションを取っておりました。ここから繊細な動きがあるのですが、右サイドの高い位置にアンヨンウがポジションを取っており、鳥栖の中盤が前を伺ったところで右サイドを駆け上がります。その瞬間、渡部がアンヨンウの上りをケアするためにマーキングに入ろうとサイドへ動きます。これによって、ビルドアップで最終ラインに下がっていた高橋と渡部との間にスペースが生まれました。まさに、ゴール前への門が開いた瞬間です。そのタイミングでの義希のパスは絶妙であり、イバルボがPKを獲得することとなりました。PKの際のカードが出なかった件に関してはこちらでちょっと書いております。

余談ですが、右サイドのアンヨンウが上がっている事に対して、吉田監督がベンチから指差してフリーの選手が生まれてることに対するケアの指示が出た気がするのですよね。映像を見ると、アンヨンウの方を指さしている気がします。もし、吉田監督がアンヨンウをケアするように示したのとするならば、まさにミスリード。それによって、ゴール前にイバルボが突進する隙を与えてしまったことになります。

さて、そうやってアンヨンウのポジショニングによってゲインもロストも発生してしまったのですが、何とか試合を振り出しに戻したサガン鳥栖は、ここでアンヨンウのポジションを変更します。システムを4-4-2にして、中盤の逆サイドに相手のサイドバックが利用できる大きなスペースを作ることをケアする形になりました。得点の奪い合いになることは鳥栖のやり方ではないと判断したのでしょう。これによって、中盤にふたをする形になり、互いに窮屈な中をこじ開ける展開にシフトしていきました。

ここで力を発揮するのがセットプレイでありまして、吉田のオーバーラップで奪ったコーナーキックから、キムミンヒョクが鮮やかなゴールを決めて鳥栖が勝ち越し。この形は、ヴィッセルのブロックの外から決める形を練習していたということで、攻撃の仕込みがうまくいくのは、選手たちも気持ちいいだろうなと。

後半に入ると、54分に青木を投入して、5-3-2のシステムに変更します。神戸はサイドバックのオーバーラップからの攻撃を多用するので、小林、吉田が釣り出された後にセンターバックが釣り出されて中央が薄くなるのをケアしたものだと思われます。

この状態でも、まだ鳥栖は攻撃と守備の比重は3対7くらいだったかなと考えられるのは、フォワードを2人の残してカウンターでのチャンスを狙っていました。イバルボと田川の突進であわよくばというシーンは作れましたが、長い距離を走ったあとのプレイ精度を欠いて、なかなか追加点を奪えず。

そうすると、神戸も鳥栖のシステムによって作り出されるスペースを利用するようになりまして、5-3-2で発生するセントラルハーフの脇のスペースを上手に使いだすようになります。神戸は、ビルドアップで高橋を下げて鳥栖の2トップに対して3人でボール回しをするという人数で回避を行っていたので、そこから中盤のスペースへの繋ぎで徐々に鳥栖陣地での攻撃の時間を増やしてきていました。

追加点を取るというミッションが達成できなかったため、マッシモがここで切り替えてはっきりと守備を意識したシステムに変更します。67分に水野を入れて、水野は右サイドのアウトサイドに配置しました。これによって、5-4-1となり、神戸のビルドアップに対して、中央だけに入れさせない形でイバルボが対峙。あとは9人でブロックを組んで、スペースを空けないよう、ボール保持者を自由にしないよう、統率された動きで神戸からの攻撃を耐える形へとシフトしました。改めて言う事もないのでしょうが、イバルボの1トップは、ボールキープで時間を稼いでくれる貴重な存在です。最後、神戸がハーフナーマイクを投入して猛攻を見せますが、権田のファインセーブもあり、そのままゲームセット。貴重な勝ち点3を奪いました。

最後に一言だけ。今節も田川は攻守に大車輪の活躍を見せてくれました。ボールを持った時にアグレッシブに勝負を挑む姿勢(勝負を挑めるスキルを保有している)も非常に素晴らしいものがあります。しかしながら、若さゆえ、神戸の老獪な選手たちが誘導しているにも関わらず、勝負を挑んで相手の術中にはまったプレイも見えました。これから様々なシーンを経験し、自らで勝負を挑む選択と、味方を生かして自分を生かすプレイの選択の適切な判断力が身に付くと、更にひとつ上のステップに上がれるプレイヤーだと思います。当然、積極的に勝負を挑むメンタルとスキルは大事な要素なので、決して消極的にはならず、様々な事を経験して成長して欲しいと思います。

<画像引用元:DAZN>

試合開始当初は、サガン鳥栖は4-3-2-1というセットアップで試合に入りました。これはあくまでセットアップであり、当然試合展開に応じて選手の判断でポジション変更するのですが、守備におけるセカンドトップの2名の動き方に関しては、それぞれ違ったタスクが与えられておりました。まず、田川に関しては、攻撃の際には前方に飛び出しボールを引き出す動きを見せると共に、神戸に押し込まれた際には、中盤に1列下がることによって守備のバランスをとるような動きが多く見えました。一方、アンヨンウに関しては、チーム全体が守備一辺倒にならないように、神戸がボールを保持している時でもカウンターの起点となるように少し高い位置にポジショニングを取っておりました。チームがプレッシャーを受けてボールを繋げない時は、彼をめがけてロングボールを蹴るケースが多く、サイドバックとの競り合いに勝つことによって右サイドの起点となることを任せられておりました。

神戸の先制点はまさにそのアンヨンウのポジショニングが高いことによるスペースをうまく利用されてしまいました。神戸は、右サイドに寄せたところに生まれたスペースをサイドチェンジと共に左サイドバックを活用していたのですが、試合後のインタビューを聞くに神戸の選手たちには事前にその指示が出ていたのでしょう。

(アンヨンウのポジショニングがマッシモさんの意図しているものだとして)鳥栖のハーフがスライドしきれないスペースを利用されるのはやむを得ないのですが、頂けなかったのは、カバーリングに戻ってきたアンヨンウが簡単に飛び込んで交わされてしまったので、小林が前に出てプレッシャーをかけなければならなくなってしまった事です。これにより、ゴール前に致命的なスペースを空けてしまうことになりました。さすが、ワールドクラスの選手はそのスペースを見逃さないなと思ったのですが、ポドルスキは神戸がゴール前でボールを保持している最中にそのスペースを見つけるやいなや即座に進出してきており、渡邊千真からの胸トラップパスをフリーでゴールに流し込むことに成功しました。アンヨンウが空けたスペースはやむを得ないとして、小林が空けたスペースをどのように対応するべきであったかというのは今後の課題ですね。

さて、そうやって先制点を奪われてしまったのですが、同点ゴールはそのアンヨンウのポジショニングが功を奏します。神戸のセンターバックからの縦パスを鳥栖の中盤がカットして、場面は攻撃へのトランジションへと移りますが、その時には既にイバルボが神戸の最終ラインの所にポジションを取っておりました。ここから繊細な動きがあるのですが、右サイドの高い位置にアンヨンウがポジションを取っており、鳥栖の中盤が前を伺ったところで右サイドを駆け上がります。その瞬間、渡部がアンヨンウの上りをケアするためにマーキングに入ろうとサイドへ動きます。これによって、ビルドアップで最終ラインに下がっていた高橋と渡部との間にスペースが生まれました。まさに、ゴール前への門が開いた瞬間です。そのタイミングでの義希のパスは絶妙であり、イバルボがPKを獲得することとなりました。PKの際のカードが出なかった件に関してはこちらでちょっと書いております。

余談ですが、右サイドのアンヨンウが上がっている事に対して、吉田監督がベンチから指差してフリーの選手が生まれてることに対するケアの指示が出た気がするのですよね。映像を見ると、アンヨンウの方を指さしている気がします。もし、吉田監督がアンヨンウをケアするように示したのとするならば、まさにミスリード。それによって、ゴール前にイバルボが突進する隙を与えてしまったことになります。

さて、そうやってアンヨンウのポジショニングによってゲインもロストも発生してしまったのですが、何とか試合を振り出しに戻したサガン鳥栖は、ここでアンヨンウのポジションを変更します。システムを4-4-2にして、中盤の逆サイドに相手のサイドバックが利用できる大きなスペースを作ることをケアする形になりました。得点の奪い合いになることは鳥栖のやり方ではないと判断したのでしょう。これによって、中盤にふたをする形になり、互いに窮屈な中をこじ開ける展開にシフトしていきました。

ここで力を発揮するのがセットプレイでありまして、吉田のオーバーラップで奪ったコーナーキックから、キムミンヒョクが鮮やかなゴールを決めて鳥栖が勝ち越し。この形は、ヴィッセルのブロックの外から決める形を練習していたということで、攻撃の仕込みがうまくいくのは、選手たちも気持ちいいだろうなと。

後半に入ると、54分に青木を投入して、5-3-2のシステムに変更します。神戸はサイドバックのオーバーラップからの攻撃を多用するので、小林、吉田が釣り出された後にセンターバックが釣り出されて中央が薄くなるのをケアしたものだと思われます。

この状態でも、まだ鳥栖は攻撃と守備の比重は3対7くらいだったかなと考えられるのは、フォワードを2人の残してカウンターでのチャンスを狙っていました。イバルボと田川の突進であわよくばというシーンは作れましたが、長い距離を走ったあとのプレイ精度を欠いて、なかなか追加点を奪えず。

そうすると、神戸も鳥栖のシステムによって作り出されるスペースを利用するようになりまして、5-3-2で発生するセントラルハーフの脇のスペースを上手に使いだすようになります。神戸は、ビルドアップで高橋を下げて鳥栖の2トップに対して3人でボール回しをするという人数で回避を行っていたので、そこから中盤のスペースへの繋ぎで徐々に鳥栖陣地での攻撃の時間を増やしてきていました。

追加点を取るというミッションが達成できなかったため、マッシモがここで切り替えてはっきりと守備を意識したシステムに変更します。67分に水野を入れて、水野は右サイドのアウトサイドに配置しました。これによって、5-4-1となり、神戸のビルドアップに対して、中央だけに入れさせない形でイバルボが対峙。あとは9人でブロックを組んで、スペースを空けないよう、ボール保持者を自由にしないよう、統率された動きで神戸からの攻撃を耐える形へとシフトしました。改めて言う事もないのでしょうが、イバルボの1トップは、ボールキープで時間を稼いでくれる貴重な存在です。最後、神戸がハーフナーマイクを投入して猛攻を見せますが、権田のファインセーブもあり、そのままゲームセット。貴重な勝ち点3を奪いました。

最後に一言だけ。今節も田川は攻守に大車輪の活躍を見せてくれました。ボールを持った時にアグレッシブに勝負を挑む姿勢(勝負を挑めるスキルを保有している)も非常に素晴らしいものがあります。しかしながら、若さゆえ、神戸の老獪な選手たちが誘導しているにも関わらず、勝負を挑んで相手の術中にはまったプレイも見えました。これから様々なシーンを経験し、自らで勝負を挑む選択と、味方を生かして自分を生かすプレイの選択の適切な判断力が身に付くと、更にひとつ上のステップに上がれるプレイヤーだと思います。当然、積極的に勝負を挑むメンタルとスキルは大事な要素なので、決して消極的にはならず、様々な事を経験して成長して欲しいと思います。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

18:49

│Match Impression (2017)

2017年10月20日

2017 第29節 : サガン鳥栖 VS セレッソ大阪

過去のしがらみなど関係なくとも、今シーズンのサガン鳥栖としての集大成へ向け、また、次年度を見据えたチーム力の向上として勝利という結果を残したかったセレッソ戦。イバルボのPKによって幸先よく先制したのですが、ミスによる失点が重なり、残念ながら逆転負けを喫してしまいました。前半あれだけ機能していた選手たちが、後半終了間際には完全に機能不全に陥ってしまった理由を解析してみます。

前半の立ち上がりは、セレッソのビルドアップや素早いトランジションに対して、ファーストディフェンスで誰が行くのかという整理、また、鳥栖のポジティブトランジションの場面が来た際にどのように攻める(キープする、運ぶ、前進する)のかという事を整理するタイムラグの間に押し込まれる展開となってしまいました。セレッソは個の力が強いので、対処を誤ると途端にピンチを迎える事となっていましたが、水沼のシュートがサイドネットを揺らした場面もオフサイドということで、なんとか序盤のカオスを無失点で切り抜ける事ができました。

段々と頭の整理がついて、チームの中の秩序を保てるようになると、鳥栖の選手たちが徐々にボールキープできるようになります。トレーニングの中で、セレッソの守備体系に対してこの形でボールをつなげば自分たちがキープできるという準備をしていたと思うのですが、その準備が功を奏したのか随所に再現性のある攻撃を仕掛けていました。

その攻撃パターンの前にシステムをおさらいします。システムは4-3-3と言う登録でしたが、実質はセカンドトップ2名が攻守にわたって中盤をケアする4-5-1のような形です。

中盤を5枚で構成していることにより、ビルドアップの抜け道(ボールのつなぎどころ)を確立できていたためボールを前進する事で四苦八苦することはありませんでした。サイドから崩して最後のクロスと言う所で中央の人数不足が発生するケースがあるのは否めませんが、少なくとも、ボールをキープしてゴール前近くまで前進することに成功しており、リアクションでしか攻撃を仕掛けることができないというストレスは回避できていました。

守備面においても、押し込まれた際にはサイドハーフ(もしくはアンカー)が1枚最終ラインをケアして、そのスペースをセカンドトップが埋める形(時にはセカンドトップが最終ラインをカバーリング)で、小野と田川が巧みにポジションを上下していました。また、セレッソも杉本に高さがあるため、彼の力を生かそうと空中戦を挑むボールも出されていたのですが、中盤の構成(人数・配置)によって鳥栖がセカンドボールを拾いやすい仕組みづくりもできていました。

では、ボールを運ぶ仕組みの所なのですが、セレッソの前線の4人が最終ラインにプレッシャーをかけた際、最終ラインと中盤との間にわずかなギャップが生まれます。また、セレッソのボランチは中央を空けたくないので、サイドのケアに関しては優先度を低くしています。そのギャップを利用して、セカンドトップが素早く(主にセンターバックなどのトップの位置から)相手のサイドバックの前に下がってポジショニングを取り、その動きに連動して鳥栖のサイドハーフがアウトサイドにポジションを取ってフリーの状態を作りだすという一連の流れを作り出していました。サイドバック、サイドハーフ、セカンドトップの3人でサイドにおける数的優位を作りだし、サイドバックの裏を狙って前進する仕組みがチーム全体として共有されていました。

この仕組みづくりの上で重要なのは、時折、最終ラインからサイドバックの裏に向けて、田川、小野を走らせる長いボールが出されていたことです。この長いボールが出ていたことによって、セレッソの最終ラインが単純に前だけケアをしていればよいわけではない状態を生み出し、田川、小野が裏へ抜け出すのか、引いて受けるのかというアクションを見なければならなくなりました。これもまた、サイドバックの前でボールを受けるというスペースを作り出すことができていた一つの要因と考えられます。

この仕組みの確立によって、セカンドトップがサイドバックの前でボールを受けてから、アウトサイドにフリーでポジショニングする選手にフリックで流して早い攻撃を仕掛けることも出来ましたし、セカンドトップに当てると見せかけてアウトサイドの選手がサイドバックの裏を直接つく攻撃も仕掛けられました。(PKを取得する前の吉田へのスルーパスはその典型です)。何よりも、縦パスを入れる事のできる空間を作り上げることが出来ていたのは、攻撃として素晴らしかったと思います。

最終ラインからトップの位置までボールを前進させることができたならば、そこからはイバルボが絡んできます。良い形でイバルボにボールを渡すことによって前線でボールキープしてタメをつくることもできますし、個人で突破してゴール前まで迫ることもできます。セカンドトップの役割であるサイドバックの前でのポイント作りをイバルボが役目を務めることもありましたが、そうすると、今度は田川の飛び出しを演出することができます。

前半は、アンカーを繋ぎの逃げ道として最終ラインでボールを回しながら、サイドバック、サイドハーフ、セカンドトップが適切な距離を保つことにより、また、セカンドトップがセンターバックもサイドバックもマークに付きづらいポジションでボールを受けることにより、小気味よくボールが繋がる攻撃をしかける事ができていました。

しかしながら、「好事魔多し」と言いますが、ボールが繋がることによって攻めへの圧力を強めたことにより、その背後を狙われてセレッソに勝ち越しゴールを奪われてしまいます。(この勝ち越しゴールに関しては後述。)

このセレッソの勝ち越しゴールに端を発し、鳥栖が動きを見せます。ビハインドの場面でゴール前での人数を増やしたいという点、また、(吉田の裏を狙われて逆転ゴールを許したという所も意識にあったのでしょうが)体力が落ちてきてハーフ3人のスライドだけでは逆サイドのスペースケアを行うのがつらくなってきた点により、システムを4-4-2の形に変えました。

しかしながら、このシステム変更が残念ながら悪手となってしまい、鳥栖が機能不全に陥る要因となってしまいました。これまで中盤の(サイドの)数的優位を作って、ビルドアップの抜け道を作りながらボールを繋いでいた攻撃ですが、4-4-2にしてしまったことにより、セレッソの守備とミラー状態になってしまって、セレッソにとっては選手個々がプレッシャーをかけるべきターゲットが明確となり、セレッソの守備の連動が増してしまいました。

また、ツートップのポジショニングで、イバルボと中盤との距離が空いてしまったので、彼へのボールが寸断されてしまう状況が生まれ、攻撃の軸となるタメを作れない状況になってしまいました。中央にポジションを取ることによって、センターバック(ヨニッチ)を相手にしなければならなくなったことも、ボールキープが容易にできないことに繋がりました。

スペースを有効活用するため、4-4-2にしてサイドハーフを幅取り要員として逆サイドに据え置いていたのですが、そこに至るまでの経緯でミラー状態となっている状況を打開できず。鳥栖の攻撃が停滞したときの十分条件なのですが、鳥栖の最終ラインやアンカーがはがすドリブルで打開できないため、サイドハーフがとった幅を上手く活用できず、逆に選手間の距離が空いてボールが繋げないという現象を生んでしまいました。

その後も、更にトップの圧力を高めるために豊田を入れたり、ボールを前進させるためにドリブルで打開のできる河野、アンヨンウを投入したりしたのですが、彼らが良い形で前を向いてボールを受ける事すらできず、目立ったチャンスを作れずに、そうこうするうちにセレッソが(ユンさん定例の)5バックによって最終ラインをしっかりと固め、見せ場なく試合終了のホイッスルが鳴ってしまいました。

豊田を入れた事は問題ないとして、イバルボまでトップの位置に上げてしまったのはボールを運ぶ仕組みとしては非効率になってしまいました。彼が、サイドの中盤でボールを受けて、そこでキープしてアンヨンウや河野が飛び出すという仕組みにした方が、ボールは前進させられたのかなと思いますし、ゴールに近い所で仕事をさせたいのであれば、ビルドアップがうまく行っていない状況だったので、いっそのことガンガンとゴール前に放り込んで、アンヨンウ(もしくは河野のどちらか)がセカンドボールを狙う配置にしてしまえばよかったかなと。選手たちも、試合途中に変わった配置に対するテーラリングを行う事ができず、模索しながら試合が終わってしまった感があるのは、もやもやの残る試合だったのではないでしょうか。

では、この試合が悪い方向へ踏み出してしまう元凶となってしまった2失点目を振り返ります。

背景として、鳥栖はボールも自分たちの意思の下で保持でき、ある程度思うような攻撃に結びついていた時間帯でした。前線からのプレッシャーで容易にボールを奪える(相手に長いボールを蹴らせる)シーンもあり、試合全体として、ネガティブトランジション時の選択としては、「リトリート」よりも「プレッシャー」という選択をマッシモが与えていました。

ネガティブトランジションの組織構築(戦術選択)も非常に大事な要素でして、攻撃時から相手に奪われた際に備えて、どのようなポジショニングでリスクに備え、どのような動き方で対処(「奪いに行く」「遅らせる」)するかという行動パターンを予め整理しておく事は重要なポイントです。攻撃面で、サイドに人を寄せて数的優位を作ってからの崩してあったため、セカンドボールが相手にこぼれてしまった際の逆サイドのケアに関しては、選手間の意識を共有し、適切な動き(適切な判断)を行わなければなりません。

失点のシーンは、田川が相手の最終ラインへドリブルをしかけ、木本にひっかけられたボールが柿谷の足元に入ったところから始まります。このシーンでの鳥栖のチームとしての選択は、前述の通り、トランジションでの素早いプレスでした。原川と義希が柿谷にプレッシャーをかけるのですが、他のメンバーが連動しておらず(追い込み先に鳥栖の選手がいない)簡単に柿谷、水沼、ヨニッチを経由して、吉田の裏のスペースに抜け出す松田へとボールが繋がってしまいます。

失点に関しては、ここが最大のポイントだったのですが、まず大きな要素としては、吉田が裏のスペースを空けてプレスに入ってしまったことです。ボールが奪える(もしくは攻撃を遅らせることができる)という判断の下でプレスに入ったのでしょうが、残念ながら相手に自由に使われるスペースを提供してしまう結果となってしまいました。

また、そのスペースに対するケアの問題ですが、松田が裏へと走り抜けだした時にはイバルボと松田は同じ位置にいます。単なるスペースのカバーリングのみならず、相手プレイヤーがそのスペースを使おうとしている状態だったので、イバルボが松田についていくという選択は十分に考えられました。イバルボは、試合の流れによって中盤のスペースや最終ラインの裏のスペースをカバーリングするべく、猛然とリトリートするシーンがあります。よって、守備の意識やスペースの意識は十分に持ち合わせているはずなのですが、このシーンではカバーリングができませんでした。もしかしたら、前半の体力が残っている時であれば、イバルボもリトリートしていたかもしれません。

そのまま、セレッソが速いスピードでゴール前に迫っていたのですが、セレッソの上りのスピードに対して、福田と原川のリトリートも遅れています。松田と水沼を自由にさせないために、吉田が猛スピードで自陣へと戻るのですが、その戻りに対するフォローを原川が果たすことが出来ていません。単純に縦に入っていくだけでなく、吉田が松田にプレスに行ってそれを交わす時間が発生しているので、原川が猛ダッシュで戻っていたら、松田もしくは水沼へのケアができていたかもしれません。

また、サガン鳥栖がブロックを敷いている際の守備陣形としては、相手がゴール前まで迫って来たときには、福田がディフェンスラインに下がってクロスに対してファーサイドのケアをします。今回は、福田の戻りも遅れているので、結局、最終ラインは3人で見なければならない状況が発生し、(守備的陣形を組んでいる時には)福田がケアしているはずのファーサイドでやられてしまいました。

最終ラインの動きですが、セレッソのゴール前に押し上げてくる3人に対して、ひとまずはバランスを保ちながらリトリートできていました。ただし、吉田が松田に交わされたことによって状況が一変し、チョンスンヒョンがサイドに引っ張り出されることになります。これにより、ディフェンスライン全体として左サイドへのスライドが生じます。

そのスライドが生じたことによって、藤田のポジショニングが難しい状態となりました。瞬間的に、ゴール前にセレッソの選手3人に対して藤田1人が見なければならない状況が生まれます。藤田の動きとしては、スペースケアの優先度は中央の方が高いので、スンヒョン、ミンヒョクの動きに合わせて中央へとスライドを行いました。中央からシュートを受けるよりもファーサイドからシュートを受ける方が、シュートの角度が狭くなり、シュートミスやキーパーセーブの可能性があがるので、ファーサイドの清武を捨てざるを得ない状況が発生しています。義希が最終ラインのカバーリングに入ってきたため、ミンヒョクとの位置関係によって、スライドすることなくラインを維持することも可能だったかもしれませんが、めまぐるしいスピードの中での対処なのでちょっと難しかったです。

そして、水沼は、ゴール前の動きを見て、また、味方の動きを見てファーサイドの清武へとクロスを供給します。そのクロスから清武が権田の頭の上を超えるヘディングでゴールを決めたのですが、とにかくクロスとシュートの精度が良かったですね。当然、そこに至るまでの経緯において、様々なところで鳥栖側に問題が発生しているのですが、最終的にはセレッソのプレーの質が見事だったという所です。

この失点は、今期の鳥栖の失点を象徴するような形でした。当Blogでも何度も書いてきましたが、今期の鳥栖は、ネガティブトランジション時の動き、スペースに対するリスクマネジメント、そして、危機察知能力(戻らないといけないシーンで戻れていない)による失点がなかなか解消できていません。

それは、組織としての戦術的な問題、個人としての戦術把握の問題、終盤での体力の問題、いろいろな要素が含まれています。まずはその問題をクリアするための課題設定が必要です。それは、制度設計の見直しかもしれませんし、個々の更なる戦術把握かもしれませんし、もしかしたら90分走れる体力作りかもしれません。チームとしての修正ポイントを明確にして、今後のトレーニングに臨んで欲しいですね。

選手個々の質としてはセレッソの方が上でしたが、それはほんの少しの差だったと思います。前半に攻勢を見せた時間帯があったように、やり方次第ですぐにでも入れ替わることのできるほんの少しの差です。でも、90分間を通して見るとその差を超えられなかったことが、シーズンが終わろうとしている現在の順位の差に現れているのかもしれません。

<画像引用元:DAZN>

前半の立ち上がりは、セレッソのビルドアップや素早いトランジションに対して、ファーストディフェンスで誰が行くのかという整理、また、鳥栖のポジティブトランジションの場面が来た際にどのように攻める(キープする、運ぶ、前進する)のかという事を整理するタイムラグの間に押し込まれる展開となってしまいました。セレッソは個の力が強いので、対処を誤ると途端にピンチを迎える事となっていましたが、水沼のシュートがサイドネットを揺らした場面もオフサイドということで、なんとか序盤のカオスを無失点で切り抜ける事ができました。

段々と頭の整理がついて、チームの中の秩序を保てるようになると、鳥栖の選手たちが徐々にボールキープできるようになります。トレーニングの中で、セレッソの守備体系に対してこの形でボールをつなげば自分たちがキープできるという準備をしていたと思うのですが、その準備が功を奏したのか随所に再現性のある攻撃を仕掛けていました。

その攻撃パターンの前にシステムをおさらいします。システムは4-3-3と言う登録でしたが、実質はセカンドトップ2名が攻守にわたって中盤をケアする4-5-1のような形です。

中盤を5枚で構成していることにより、ビルドアップの抜け道(ボールのつなぎどころ)を確立できていたためボールを前進する事で四苦八苦することはありませんでした。サイドから崩して最後のクロスと言う所で中央の人数不足が発生するケースがあるのは否めませんが、少なくとも、ボールをキープしてゴール前近くまで前進することに成功しており、リアクションでしか攻撃を仕掛けることができないというストレスは回避できていました。

守備面においても、押し込まれた際にはサイドハーフ(もしくはアンカー)が1枚最終ラインをケアして、そのスペースをセカンドトップが埋める形(時にはセカンドトップが最終ラインをカバーリング)で、小野と田川が巧みにポジションを上下していました。また、セレッソも杉本に高さがあるため、彼の力を生かそうと空中戦を挑むボールも出されていたのですが、中盤の構成(人数・配置)によって鳥栖がセカンドボールを拾いやすい仕組みづくりもできていました。

では、ボールを運ぶ仕組みの所なのですが、セレッソの前線の4人が最終ラインにプレッシャーをかけた際、最終ラインと中盤との間にわずかなギャップが生まれます。また、セレッソのボランチは中央を空けたくないので、サイドのケアに関しては優先度を低くしています。そのギャップを利用して、セカンドトップが素早く(主にセンターバックなどのトップの位置から)相手のサイドバックの前に下がってポジショニングを取り、その動きに連動して鳥栖のサイドハーフがアウトサイドにポジションを取ってフリーの状態を作りだすという一連の流れを作り出していました。サイドバック、サイドハーフ、セカンドトップの3人でサイドにおける数的優位を作りだし、サイドバックの裏を狙って前進する仕組みがチーム全体として共有されていました。

この仕組みづくりの上で重要なのは、時折、最終ラインからサイドバックの裏に向けて、田川、小野を走らせる長いボールが出されていたことです。この長いボールが出ていたことによって、セレッソの最終ラインが単純に前だけケアをしていればよいわけではない状態を生み出し、田川、小野が裏へ抜け出すのか、引いて受けるのかというアクションを見なければならなくなりました。これもまた、サイドバックの前でボールを受けるというスペースを作り出すことができていた一つの要因と考えられます。

この仕組みの確立によって、セカンドトップがサイドバックの前でボールを受けてから、アウトサイドにフリーでポジショニングする選手にフリックで流して早い攻撃を仕掛けることも出来ましたし、セカンドトップに当てると見せかけてアウトサイドの選手がサイドバックの裏を直接つく攻撃も仕掛けられました。(PKを取得する前の吉田へのスルーパスはその典型です)。何よりも、縦パスを入れる事のできる空間を作り上げることが出来ていたのは、攻撃として素晴らしかったと思います。

最終ラインからトップの位置までボールを前進させることができたならば、そこからはイバルボが絡んできます。良い形でイバルボにボールを渡すことによって前線でボールキープしてタメをつくることもできますし、個人で突破してゴール前まで迫ることもできます。セカンドトップの役割であるサイドバックの前でのポイント作りをイバルボが役目を務めることもありましたが、そうすると、今度は田川の飛び出しを演出することができます。

前半は、アンカーを繋ぎの逃げ道として最終ラインでボールを回しながら、サイドバック、サイドハーフ、セカンドトップが適切な距離を保つことにより、また、セカンドトップがセンターバックもサイドバックもマークに付きづらいポジションでボールを受けることにより、小気味よくボールが繋がる攻撃をしかける事ができていました。

しかしながら、「好事魔多し」と言いますが、ボールが繋がることによって攻めへの圧力を強めたことにより、その背後を狙われてセレッソに勝ち越しゴールを奪われてしまいます。(この勝ち越しゴールに関しては後述。)

このセレッソの勝ち越しゴールに端を発し、鳥栖が動きを見せます。ビハインドの場面でゴール前での人数を増やしたいという点、また、(吉田の裏を狙われて逆転ゴールを許したという所も意識にあったのでしょうが)体力が落ちてきてハーフ3人のスライドだけでは逆サイドのスペースケアを行うのがつらくなってきた点により、システムを4-4-2の形に変えました。

しかしながら、このシステム変更が残念ながら悪手となってしまい、鳥栖が機能不全に陥る要因となってしまいました。これまで中盤の(サイドの)数的優位を作って、ビルドアップの抜け道を作りながらボールを繋いでいた攻撃ですが、4-4-2にしてしまったことにより、セレッソの守備とミラー状態になってしまって、セレッソにとっては選手個々がプレッシャーをかけるべきターゲットが明確となり、セレッソの守備の連動が増してしまいました。

また、ツートップのポジショニングで、イバルボと中盤との距離が空いてしまったので、彼へのボールが寸断されてしまう状況が生まれ、攻撃の軸となるタメを作れない状況になってしまいました。中央にポジションを取ることによって、センターバック(ヨニッチ)を相手にしなければならなくなったことも、ボールキープが容易にできないことに繋がりました。

スペースを有効活用するため、4-4-2にしてサイドハーフを幅取り要員として逆サイドに据え置いていたのですが、そこに至るまでの経緯でミラー状態となっている状況を打開できず。鳥栖の攻撃が停滞したときの十分条件なのですが、鳥栖の最終ラインやアンカーがはがすドリブルで打開できないため、サイドハーフがとった幅を上手く活用できず、逆に選手間の距離が空いてボールが繋げないという現象を生んでしまいました。

その後も、更にトップの圧力を高めるために豊田を入れたり、ボールを前進させるためにドリブルで打開のできる河野、アンヨンウを投入したりしたのですが、彼らが良い形で前を向いてボールを受ける事すらできず、目立ったチャンスを作れずに、そうこうするうちにセレッソが(ユンさん定例の)5バックによって最終ラインをしっかりと固め、見せ場なく試合終了のホイッスルが鳴ってしまいました。

豊田を入れた事は問題ないとして、イバルボまでトップの位置に上げてしまったのはボールを運ぶ仕組みとしては非効率になってしまいました。彼が、サイドの中盤でボールを受けて、そこでキープしてアンヨンウや河野が飛び出すという仕組みにした方が、ボールは前進させられたのかなと思いますし、ゴールに近い所で仕事をさせたいのであれば、ビルドアップがうまく行っていない状況だったので、いっそのことガンガンとゴール前に放り込んで、アンヨンウ(もしくは河野のどちらか)がセカンドボールを狙う配置にしてしまえばよかったかなと。選手たちも、試合途中に変わった配置に対するテーラリングを行う事ができず、模索しながら試合が終わってしまった感があるのは、もやもやの残る試合だったのではないでしょうか。

では、この試合が悪い方向へ踏み出してしまう元凶となってしまった2失点目を振り返ります。

背景として、鳥栖はボールも自分たちの意思の下で保持でき、ある程度思うような攻撃に結びついていた時間帯でした。前線からのプレッシャーで容易にボールを奪える(相手に長いボールを蹴らせる)シーンもあり、試合全体として、ネガティブトランジション時の選択としては、「リトリート」よりも「プレッシャー」という選択をマッシモが与えていました。

ネガティブトランジションの組織構築(戦術選択)も非常に大事な要素でして、攻撃時から相手に奪われた際に備えて、どのようなポジショニングでリスクに備え、どのような動き方で対処(「奪いに行く」「遅らせる」)するかという行動パターンを予め整理しておく事は重要なポイントです。攻撃面で、サイドに人を寄せて数的優位を作ってからの崩してあったため、セカンドボールが相手にこぼれてしまった際の逆サイドのケアに関しては、選手間の意識を共有し、適切な動き(適切な判断)を行わなければなりません。

失点のシーンは、田川が相手の最終ラインへドリブルをしかけ、木本にひっかけられたボールが柿谷の足元に入ったところから始まります。このシーンでの鳥栖のチームとしての選択は、前述の通り、トランジションでの素早いプレスでした。原川と義希が柿谷にプレッシャーをかけるのですが、他のメンバーが連動しておらず(追い込み先に鳥栖の選手がいない)簡単に柿谷、水沼、ヨニッチを経由して、吉田の裏のスペースに抜け出す松田へとボールが繋がってしまいます。

失点に関しては、ここが最大のポイントだったのですが、まず大きな要素としては、吉田が裏のスペースを空けてプレスに入ってしまったことです。ボールが奪える(もしくは攻撃を遅らせることができる)という判断の下でプレスに入ったのでしょうが、残念ながら相手に自由に使われるスペースを提供してしまう結果となってしまいました。

また、そのスペースに対するケアの問題ですが、松田が裏へと走り抜けだした時にはイバルボと松田は同じ位置にいます。単なるスペースのカバーリングのみならず、相手プレイヤーがそのスペースを使おうとしている状態だったので、イバルボが松田についていくという選択は十分に考えられました。イバルボは、試合の流れによって中盤のスペースや最終ラインの裏のスペースをカバーリングするべく、猛然とリトリートするシーンがあります。よって、守備の意識やスペースの意識は十分に持ち合わせているはずなのですが、このシーンではカバーリングができませんでした。もしかしたら、前半の体力が残っている時であれば、イバルボもリトリートしていたかもしれません。

そのまま、セレッソが速いスピードでゴール前に迫っていたのですが、セレッソの上りのスピードに対して、福田と原川のリトリートも遅れています。松田と水沼を自由にさせないために、吉田が猛スピードで自陣へと戻るのですが、その戻りに対するフォローを原川が果たすことが出来ていません。単純に縦に入っていくだけでなく、吉田が松田にプレスに行ってそれを交わす時間が発生しているので、原川が猛ダッシュで戻っていたら、松田もしくは水沼へのケアができていたかもしれません。

また、サガン鳥栖がブロックを敷いている際の守備陣形としては、相手がゴール前まで迫って来たときには、福田がディフェンスラインに下がってクロスに対してファーサイドのケアをします。今回は、福田の戻りも遅れているので、結局、最終ラインは3人で見なければならない状況が発生し、(守備的陣形を組んでいる時には)福田がケアしているはずのファーサイドでやられてしまいました。

最終ラインの動きですが、セレッソのゴール前に押し上げてくる3人に対して、ひとまずはバランスを保ちながらリトリートできていました。ただし、吉田が松田に交わされたことによって状況が一変し、チョンスンヒョンがサイドに引っ張り出されることになります。これにより、ディフェンスライン全体として左サイドへのスライドが生じます。

そのスライドが生じたことによって、藤田のポジショニングが難しい状態となりました。瞬間的に、ゴール前にセレッソの選手3人に対して藤田1人が見なければならない状況が生まれます。藤田の動きとしては、スペースケアの優先度は中央の方が高いので、スンヒョン、ミンヒョクの動きに合わせて中央へとスライドを行いました。中央からシュートを受けるよりもファーサイドからシュートを受ける方が、シュートの角度が狭くなり、シュートミスやキーパーセーブの可能性があがるので、ファーサイドの清武を捨てざるを得ない状況が発生しています。義希が最終ラインのカバーリングに入ってきたため、ミンヒョクとの位置関係によって、スライドすることなくラインを維持することも可能だったかもしれませんが、めまぐるしいスピードの中での対処なのでちょっと難しかったです。

そして、水沼は、ゴール前の動きを見て、また、味方の動きを見てファーサイドの清武へとクロスを供給します。そのクロスから清武が権田の頭の上を超えるヘディングでゴールを決めたのですが、とにかくクロスとシュートの精度が良かったですね。当然、そこに至るまでの経緯において、様々なところで鳥栖側に問題が発生しているのですが、最終的にはセレッソのプレーの質が見事だったという所です。

この失点は、今期の鳥栖の失点を象徴するような形でした。当Blogでも何度も書いてきましたが、今期の鳥栖は、ネガティブトランジション時の動き、スペースに対するリスクマネジメント、そして、危機察知能力(戻らないといけないシーンで戻れていない)による失点がなかなか解消できていません。

それは、組織としての戦術的な問題、個人としての戦術把握の問題、終盤での体力の問題、いろいろな要素が含まれています。まずはその問題をクリアするための課題設定が必要です。それは、制度設計の見直しかもしれませんし、個々の更なる戦術把握かもしれませんし、もしかしたら90分走れる体力作りかもしれません。チームとしての修正ポイントを明確にして、今後のトレーニングに臨んで欲しいですね。

選手個々の質としてはセレッソの方が上でしたが、それはほんの少しの差だったと思います。前半に攻勢を見せた時間帯があったように、やり方次第ですぐにでも入れ替わることのできるほんの少しの差です。でも、90分間を通して見るとその差を超えられなかったことが、シーズンが終わろうとしている現在の順位の差に現れているのかもしれません。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

14:00

│Match Impression (2017)

2017年10月06日

2017 第28節 : サガン鳥栖 VS 鹿島アントラーズ

鹿島戦は、試合終了間際にあげた福田のゴールによって、久しぶりのウノゼロでの勝利となりました。浦和戦とは異なり、前線からのアグレッシブな守備からのボール奪取による素早い攻撃と、堅固なブロックによる守備からのビルドアップ攻撃をうまく使い分け、監督も満足と語っていましたが非常に質の高い動きを見せてくれた戦いでした。試合のポイントを簡単に振り返ります。

攻撃では、ここ最近のスタイルと同様、左サイドは原川が引いてビルドアップを担い、吉田を前に押し出してスピードと縦への突破を生かす形、右サイドは福田が横幅を取りながら、小林からの縦へのパスを引き出す形でした。

この試合の鳥栖の攻撃で目立ったのは、相手のポジションのライン間や選手の間のスペースでボールを受ける意識が非常に高く、選手間のポジションも非常にバランスがとれた形で、孤立することのないような仕組みになっていました。特に、前線の選手たちのセンターバックとセンターバックとの間やセンターバックとサイドバックの間、このスペースを作り出して有効活用しようとする動きが良かったです。

鳥栖としては、ポジションのライン間に選手がいることによって、鹿島の選手に守備としてどのような対応をするのか、選択を迫ることができます。鹿島がボールの行き先となりそうな選手に食いついてきた場合には、動いて空いたスペースを狙う事が可能となり、鹿島が守備のバランスを維持し、スペースを空けないようにブロックを組んでいた場合には、ライン間の選手にボールを配球することができます。裏を返すと、守備側としては意識の統一(組織としての統率)が必要なわけで、全体が連動せずに誰か一人が食いついたり、誰か一人がブロックを組んだままだとスペースを与えてしまい、また、フリーの選手を作ってしまうわけなのです。

当然、フィールドプレイヤーの10人がすべてのスペースを守る事はできないので、守備側としては相手が攻撃を仕掛けるスペースや選手に対して狙いを絞って(意識を合せて)守備を行う必要があるのですが、この試合は、割と鹿島の守備組織のズレが発生するシーンが多く、そのズレによって生じたスペースを狙って、鳥栖が効果的にボールを運ぶことが出来ていましたし、前半からしっかりとシュートチャンスに結びつけていました。後は、シュートを決めるだけだったのですけど…なかなかそこはですね(笑)

もうひとつ、イバルボに対するケアは鹿島全体として徹底していましたが、イバルボがそのマークをモノともしない高いボールキープ力によってマッチアップした選手(センターバック)を引き連れてスペースを作り、そしてそのスペースに対して小野や原川が飛び込んでいくという連動性の高い攻撃ができていました。

■最終ライン間を狙う攻撃

このように、鳥栖は、試合を通じて全体をバランスよくインサイド、アウトサイドに選手を配置し、鹿島の選手間のスペースを狙う動きを狙っていました。この攻撃が奏功し、福田の決勝点はほぼフリーでシュートを放つことができました。鹿島の守備としての中央への絞り方、選手に対するアプローチを逆手に取った形での得点でした。

鹿島としては、選手交代のカードが攻撃の選手だったので、ベンチからは勝ちにいきなさいというメッセージが送られていたのでしょう。ただ、鳥栖がボールを持っている時のアプローチをどのように取るのかというところは、選手間の意識のずれがあったかもしれません。福田の決勝点のシーンでは、前線の5人はボールを追って前から取ろうとしていましたが、鳥栖のフォワードが押し込んでいたということもあり、中盤から後ろの5人は鳥栖の攻撃に備えているような状態となりました。これにより、鳥栖のビルドアップでフリーになっている選手が生まれ、最終的には5人と5人との大きなギャップに福田がポジションを取ってボールを受けることができました。

ここからの攻めも秀逸でして、イバルボとアンヨンウがこの試合のコンセプトである、センターバック間にポジションを取り、そこから抜けだすアンヨンウと、ファーサイドに引き付けるイバルボと言う形で、分断することに成功しました。福田の判断もよく、アンヨンウへのパスを出した後は、彼もまたセンターバックとサイドバックの間のスペースをめがけてランニングを行います。

もうひとつのポイントとしては、福田がボールを受けて田川のクロスがあがるまで、鹿島の守備陣は備えていた5人だけで迎え撃たなければならなくなった事です。鹿島が前からボールを奪おうとして出ていったことが、前線の5人が最終ラインへ帰陣する遅れを生んでしまいました。福田に対するマークのずれもさることながら、田川がノープレッシャーでクロスをあげることが出来たことは鹿島としての対応のミスでしょう。そのミスをついて、ビルドアップから前進・フィニッシュまで福田がすべてのプレーに絡んだ素晴らしいゴールでした。

鹿島としても、決してチャンスがなかったわけでもなく、レアンドロのドリブルによるチャンスメイクや、金崎が吉田の裏のスペースをついた動きなどで、幾度となく起点を作っていました。特にサイドバックへの裏を狙った攻撃に関しては、速攻によるチャンスメイクもさることながら、ビルドアップによって吉田を引き付けた裏を狙う攻撃もできておりました。左サイドへのカバーリングを行うためチョンスンヒョンが引っ張り出されていたケースが何度かあり、金崎にマッチアップさせてからのクロスと言う形作りは、鹿島として狙い通りだったのでしょう。

鳥栖の守備は、センターバックが引き出されたときのつるべの動きが整理されており、セントラルハーフ(義希や福田)のディフェンスラインへのリトリートによるカバーリング、サイドバック(吉田・小林)の絞りによるセンターバック化というタスクをしっかりとこなしていました。小林のゴール前のクロスに対するクリアは非常によく目立ちますよね。無論、チョンスンヒョンの金崎への対応も良かったです。崩されかけながらも、決定的なピンチを迎えることなく、失点を喫するまでには至りませんでした。

アグレッシブでかつリスクを最小限に抑えた効率的な戦いで連勝中の首位から勝ち星を挙げたのは、チームにとっても好影響を与えるでしょう。特に、報道では、マッシモさんの契約延長が決まったということで、これからの戦いは決して消化試合ではなく、来年も見据えた戦いにもなります。今シーズン残り試合、ひとつでも上の順位を目指し、少しでもチームのレベルを高めて欲しいと思います。

<画像引用元:DAZN>

攻撃では、ここ最近のスタイルと同様、左サイドは原川が引いてビルドアップを担い、吉田を前に押し出してスピードと縦への突破を生かす形、右サイドは福田が横幅を取りながら、小林からの縦へのパスを引き出す形でした。

この試合の鳥栖の攻撃で目立ったのは、相手のポジションのライン間や選手の間のスペースでボールを受ける意識が非常に高く、選手間のポジションも非常にバランスがとれた形で、孤立することのないような仕組みになっていました。特に、前線の選手たちのセンターバックとセンターバックとの間やセンターバックとサイドバックの間、このスペースを作り出して有効活用しようとする動きが良かったです。

鳥栖としては、ポジションのライン間に選手がいることによって、鹿島の選手に守備としてどのような対応をするのか、選択を迫ることができます。鹿島がボールの行き先となりそうな選手に食いついてきた場合には、動いて空いたスペースを狙う事が可能となり、鹿島が守備のバランスを維持し、スペースを空けないようにブロックを組んでいた場合には、ライン間の選手にボールを配球することができます。裏を返すと、守備側としては意識の統一(組織としての統率)が必要なわけで、全体が連動せずに誰か一人が食いついたり、誰か一人がブロックを組んだままだとスペースを与えてしまい、また、フリーの選手を作ってしまうわけなのです。

当然、フィールドプレイヤーの10人がすべてのスペースを守る事はできないので、守備側としては相手が攻撃を仕掛けるスペースや選手に対して狙いを絞って(意識を合せて)守備を行う必要があるのですが、この試合は、割と鹿島の守備組織のズレが発生するシーンが多く、そのズレによって生じたスペースを狙って、鳥栖が効果的にボールを運ぶことが出来ていましたし、前半からしっかりとシュートチャンスに結びつけていました。後は、シュートを決めるだけだったのですけど…なかなかそこはですね(笑)

もうひとつ、イバルボに対するケアは鹿島全体として徹底していましたが、イバルボがそのマークをモノともしない高いボールキープ力によってマッチアップした選手(センターバック)を引き連れてスペースを作り、そしてそのスペースに対して小野や原川が飛び込んでいくという連動性の高い攻撃ができていました。

■最終ライン間を狙う攻撃

このように、鳥栖は、試合を通じて全体をバランスよくインサイド、アウトサイドに選手を配置し、鹿島の選手間のスペースを狙う動きを狙っていました。この攻撃が奏功し、福田の決勝点はほぼフリーでシュートを放つことができました。鹿島の守備としての中央への絞り方、選手に対するアプローチを逆手に取った形での得点でした。

鹿島としては、選手交代のカードが攻撃の選手だったので、ベンチからは勝ちにいきなさいというメッセージが送られていたのでしょう。ただ、鳥栖がボールを持っている時のアプローチをどのように取るのかというところは、選手間の意識のずれがあったかもしれません。福田の決勝点のシーンでは、前線の5人はボールを追って前から取ろうとしていましたが、鳥栖のフォワードが押し込んでいたということもあり、中盤から後ろの5人は鳥栖の攻撃に備えているような状態となりました。これにより、鳥栖のビルドアップでフリーになっている選手が生まれ、最終的には5人と5人との大きなギャップに福田がポジションを取ってボールを受けることができました。

ここからの攻めも秀逸でして、イバルボとアンヨンウがこの試合のコンセプトである、センターバック間にポジションを取り、そこから抜けだすアンヨンウと、ファーサイドに引き付けるイバルボと言う形で、分断することに成功しました。福田の判断もよく、アンヨンウへのパスを出した後は、彼もまたセンターバックとサイドバックの間のスペースをめがけてランニングを行います。

もうひとつのポイントとしては、福田がボールを受けて田川のクロスがあがるまで、鹿島の守備陣は備えていた5人だけで迎え撃たなければならなくなった事です。鹿島が前からボールを奪おうとして出ていったことが、前線の5人が最終ラインへ帰陣する遅れを生んでしまいました。福田に対するマークのずれもさることながら、田川がノープレッシャーでクロスをあげることが出来たことは鹿島としての対応のミスでしょう。そのミスをついて、ビルドアップから前進・フィニッシュまで福田がすべてのプレーに絡んだ素晴らしいゴールでした。

鹿島としても、決してチャンスがなかったわけでもなく、レアンドロのドリブルによるチャンスメイクや、金崎が吉田の裏のスペースをついた動きなどで、幾度となく起点を作っていました。特にサイドバックへの裏を狙った攻撃に関しては、速攻によるチャンスメイクもさることながら、ビルドアップによって吉田を引き付けた裏を狙う攻撃もできておりました。左サイドへのカバーリングを行うためチョンスンヒョンが引っ張り出されていたケースが何度かあり、金崎にマッチアップさせてからのクロスと言う形作りは、鹿島として狙い通りだったのでしょう。

鳥栖の守備は、センターバックが引き出されたときのつるべの動きが整理されており、セントラルハーフ(義希や福田)のディフェンスラインへのリトリートによるカバーリング、サイドバック(吉田・小林)の絞りによるセンターバック化というタスクをしっかりとこなしていました。小林のゴール前のクロスに対するクリアは非常によく目立ちますよね。無論、チョンスンヒョンの金崎への対応も良かったです。崩されかけながらも、決定的なピンチを迎えることなく、失点を喫するまでには至りませんでした。

アグレッシブでかつリスクを最小限に抑えた効率的な戦いで連勝中の首位から勝ち星を挙げたのは、チームにとっても好影響を与えるでしょう。特に、報道では、マッシモさんの契約延長が決まったということで、これからの戦いは決して消化試合ではなく、来年も見据えた戦いにもなります。今シーズン残り試合、ひとつでも上の順位を目指し、少しでもチームのレベルを高めて欲しいと思います。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

18:30

│Match Impression (2017)

2017年09月28日

2017 第27節 : 浦和レッズ VS サガン鳥栖

マッシモ監督の就任が決定した当初、私が勝手に思い描いたのは、サガン鳥栖の伝統とも言うべきしっかり引いた形で守った上で、機を見て攻撃に転じるサッカーで、そしてその攻撃の主たるメソッドとしては、前線の高さを生かしたロングボールによる前進と、献身的な動き(豊富な運動量・ハードワーク)によるセカンドボールの奪取、サイドの選手のスピードを生かしたカウンター攻撃でした。イタリア出身の監督という先入観もあり、また、鳥栖の選手層を考えるとそのようなメソッドを具現化してくれるにふさわしい監督だと解釈していました。

ところが、ふたを開けてみると、新生サガン鳥栖が目指したサッカーは、攻撃ではボールを保持してショートパスを繋ぎながら、しっかりとしたビルドアップで相手の隙ができるのを狙うポゼション重視のサッカーであり、屈強なフォワードの高さ(ロングボール)に頼った偏重的なサッカーからの脱却を図る意図が見え、守備では前線からの連動性を重視して積極的に前からボールを奪いにいく、自分たちが主導権を握りながら試合を進めていこうとするアクションサッカーでした。

思い描いていたサッカーと異なることによって不安が募り、しかもなかなか結果に結びつかない状態で降格の心配をしなければならないような状態にも陥りましたが、昨年度の後半くらいから少しずつそのスタイルが浸透し、更に今年度はそのスタイルを実現してくれる力を持った選手たちが入団したり、既存の選手たちが大きく成長してくれたことによって、確実にスタイルチェンジを果たすことができました。現在も、結果としては順位が大きく跳ね上がっているわけではないですが、昨年度のようにスタイルそのものを否定するような意見はほとんど出なくなったように思えます。

そういう1年半を過ごしながら、今節の浦和戦を迎えるわけなのですが、ようやくなのか、ここにきてなのか、試合前に想像していた戦い方とは異なるメソッドでマッシモは挑んできました。相手ボールになっても必要以上に深追いせず、自陣でブロックを組んでスペースを可能な限り埋めた上で、そして必ず人も捕まえる動き。主体的にボールを奪いに行く形ではないのですが、相手にボールを保持されながらも可能な限り自由を制限し、そして最後の所では防ぎきるという戦術を実行し、マッシモ監督就任直後に思い描いていたサッカーが、今まさにここにきて実行されたわけなのです。

1年半の戦いの結果、チーム全体に守りに対する考え方のベースが出来上がっているからこそ成しえた戦術であるというのは前提として、攻撃面に関しては、イバルボの前線のボールキープによってこの戦術が機能したことは言うまでもありませんし、小野や原川と言ったパスセンスに優れた選手たちが長短のパスを使い分けることも、田川のようなスピードとパワーで相手ディフェンスの裏を執拗に狙う事も少ない人数で手早く攻めるためには必要な要素です。

特に、この試合の攻撃で一番良かったのは、イバルボが前線でキープして、義希がトップスピードで飛び出し、イバルボの丁寧なパスによって義希がダイレクトでシュートを放ったシーンです。しっかりとした守備でボールを奪い、そして少ない人数で瞬時にゴール前に迫ってシュートを放つというこの試合での狙いにぴったりと合致した完璧な攻撃でした。小野のシュートや原川のシュートがポストに当たるようなチャンスもありましたが、私はこの義希のショートこそこの試合で実現したかった攻撃の成就であると思いますし、それだけに、一番決めてほしかったシュートでした。ホント、このシーンは、イタリア代表かと思ってしまって、ついついツイートしてしまいました(笑)今節、(相手のミスはあったものの)見事なカウンター攻撃で2点を奪ったところは、今回の戦術による戦いとしては最大の成果でした。

守備に関しては、この試合でのコンセプトとしては、「誰が」「誰に対して」「どの位置で」マーキングするかというところの意識共有を行うこと。特にサイドでは極力フリーとなる浦和の選手を作らないというところでした。よって、セットアップのフォーメーションとしては、前半を「4-5-1」、後半を「5-4-1」としておきながらも、浦和の選手たちの攻撃に対する人数のかけ方や選手の配置に応じた柔軟な対応を行っており、ベースが4バックであっても相手の選手の位置によってはディフェンスラインに5人~6人並んでいましたし、後半のようにベースが5バックであっても、浦和の選手が引いて受けようとすると中盤にでも付いていって結果的に4バックに見えるようなシーンもありました。

この試合で特によかったのは、サイドの関係であり、サイドバック(小林、三丸)インサイドハーフ(福田、原川)、サイドハーフ(田川、小野)がそれぞれスペースと人のケアを補完し合う動きをしっかりと見せてくれたことです。浦和が駒井、高木を高い位置に置き、時折サイドバック(後半はストッパー)も攻撃に参画させていたので、彼らの動きにどう合わせるかというところの対処は神経を使ったでしょうが、彼らが引いたり絞ったりする動きに合わせたマーキング、マーキングで動いたスペースをカバーする動き、そこに入ってくる浦和の選手たちをケアする動き、どの動きも高い連動性を見せており、非常に守備意識が高く対応できていました。

中央の人数のかけ方も整備された動きであり、浦和が中央でボールを持っている時にはイバルボも含めた形で絞り込みを行い、なるべく縦に入れられないようにスペースを絞っていました。サイドバックが中央に絞り込んだ時には、福田、小野がアウトサイドでは下がるように指示されていた模様です。当然、その時のマークの付き方に応じて原川と田川もアウトサイドのケアを行っていました。

センターサークル付近でのボール保持者に対しては、センターバックに対してはイバルボ、ボランチに対しては義希、サイドではその時についている人間と言う形で棲み分けができており、浦和がゾーン2まで入り込んだ時には、イバルボまで下がって必要以上に前から奪いに行かないというルールの下ではっきりしている守備でしたので、誰かが前に行ったおかげでスペースを生んでしまうという、鳥栖の失点パターンのような綻びは生みませんでした。

それでも2失点してしまったのですが、1失点目は完全にトランジションの隙を突かれた形で、鳥栖の選手が上がっている状態でショートカウンターを受け、結果ペナルティエリア深くまで入り込まれたことによってコーナーキックを与えてしまったことが失点に繋がりました。

2失点目はこれまでの守備のルールから行くとサイドでのフリーの選手は作らないことになっていたのですが、選手交代によってそのルールを少し外してボールサイドに人数を寄せすぎてしまった所を突かれました。当然、1失点目にしても、2失点目にしても、クロスを跳ね返すことができれば良かったのですが、プレッシャーのない場面でのキックなので、良いボールが入ってきてしまいますね。

この1試合だけで、戦術方針の変更かというとそれは早計であり、戦術の幅が広がったという解釈の方が適切なのでしょう。当然、対戦相手(相手との力関係)や起用する選手によっても戦い方は変わりますので、もしかしたら次の鹿島戦では、これまでの戦い方に戻るかもしれません。

先制点を上げてから非常に良い形で試合を進めていただけに、是非とも無失点と勝ち点3を得たかった試合ですが、ひとまずこの試合は、サガン鳥栖の新たな可能性を見ることができたということを喜びたいと思います。

<画像引用元:DAZN>

ところが、ふたを開けてみると、新生サガン鳥栖が目指したサッカーは、攻撃ではボールを保持してショートパスを繋ぎながら、しっかりとしたビルドアップで相手の隙ができるのを狙うポゼション重視のサッカーであり、屈強なフォワードの高さ(ロングボール)に頼った偏重的なサッカーからの脱却を図る意図が見え、守備では前線からの連動性を重視して積極的に前からボールを奪いにいく、自分たちが主導権を握りながら試合を進めていこうとするアクションサッカーでした。

思い描いていたサッカーと異なることによって不安が募り、しかもなかなか結果に結びつかない状態で降格の心配をしなければならないような状態にも陥りましたが、昨年度の後半くらいから少しずつそのスタイルが浸透し、更に今年度はそのスタイルを実現してくれる力を持った選手たちが入団したり、既存の選手たちが大きく成長してくれたことによって、確実にスタイルチェンジを果たすことができました。現在も、結果としては順位が大きく跳ね上がっているわけではないですが、昨年度のようにスタイルそのものを否定するような意見はほとんど出なくなったように思えます。

そういう1年半を過ごしながら、今節の浦和戦を迎えるわけなのですが、ようやくなのか、ここにきてなのか、試合前に想像していた戦い方とは異なるメソッドでマッシモは挑んできました。相手ボールになっても必要以上に深追いせず、自陣でブロックを組んでスペースを可能な限り埋めた上で、そして必ず人も捕まえる動き。主体的にボールを奪いに行く形ではないのですが、相手にボールを保持されながらも可能な限り自由を制限し、そして最後の所では防ぎきるという戦術を実行し、マッシモ監督就任直後に思い描いていたサッカーが、今まさにここにきて実行されたわけなのです。

1年半の戦いの結果、チーム全体に守りに対する考え方のベースが出来上がっているからこそ成しえた戦術であるというのは前提として、攻撃面に関しては、イバルボの前線のボールキープによってこの戦術が機能したことは言うまでもありませんし、小野や原川と言ったパスセンスに優れた選手たちが長短のパスを使い分けることも、田川のようなスピードとパワーで相手ディフェンスの裏を執拗に狙う事も少ない人数で手早く攻めるためには必要な要素です。

特に、この試合の攻撃で一番良かったのは、イバルボが前線でキープして、義希がトップスピードで飛び出し、イバルボの丁寧なパスによって義希がダイレクトでシュートを放ったシーンです。しっかりとした守備でボールを奪い、そして少ない人数で瞬時にゴール前に迫ってシュートを放つというこの試合での狙いにぴったりと合致した完璧な攻撃でした。小野のシュートや原川のシュートがポストに当たるようなチャンスもありましたが、私はこの義希のショートこそこの試合で実現したかった攻撃の成就であると思いますし、それだけに、一番決めてほしかったシュートでした。ホント、このシーンは、イタリア代表かと思ってしまって、ついついツイートしてしまいました(笑)今節、(相手のミスはあったものの)見事なカウンター攻撃で2点を奪ったところは、今回の戦術による戦いとしては最大の成果でした。

守備に関しては、この試合でのコンセプトとしては、「誰が」「誰に対して」「どの位置で」マーキングするかというところの意識共有を行うこと。特にサイドでは極力フリーとなる浦和の選手を作らないというところでした。よって、セットアップのフォーメーションとしては、前半を「4-5-1」、後半を「5-4-1」としておきながらも、浦和の選手たちの攻撃に対する人数のかけ方や選手の配置に応じた柔軟な対応を行っており、ベースが4バックであっても相手の選手の位置によってはディフェンスラインに5人~6人並んでいましたし、後半のようにベースが5バックであっても、浦和の選手が引いて受けようとすると中盤にでも付いていって結果的に4バックに見えるようなシーンもありました。

この試合で特によかったのは、サイドの関係であり、サイドバック(小林、三丸)インサイドハーフ(福田、原川)、サイドハーフ(田川、小野)がそれぞれスペースと人のケアを補完し合う動きをしっかりと見せてくれたことです。浦和が駒井、高木を高い位置に置き、時折サイドバック(後半はストッパー)も攻撃に参画させていたので、彼らの動きにどう合わせるかというところの対処は神経を使ったでしょうが、彼らが引いたり絞ったりする動きに合わせたマーキング、マーキングで動いたスペースをカバーする動き、そこに入ってくる浦和の選手たちをケアする動き、どの動きも高い連動性を見せており、非常に守備意識が高く対応できていました。

中央の人数のかけ方も整備された動きであり、浦和が中央でボールを持っている時にはイバルボも含めた形で絞り込みを行い、なるべく縦に入れられないようにスペースを絞っていました。サイドバックが中央に絞り込んだ時には、福田、小野がアウトサイドでは下がるように指示されていた模様です。当然、その時のマークの付き方に応じて原川と田川もアウトサイドのケアを行っていました。

センターサークル付近でのボール保持者に対しては、センターバックに対してはイバルボ、ボランチに対しては義希、サイドではその時についている人間と言う形で棲み分けができており、浦和がゾーン2まで入り込んだ時には、イバルボまで下がって必要以上に前から奪いに行かないというルールの下ではっきりしている守備でしたので、誰かが前に行ったおかげでスペースを生んでしまうという、鳥栖の失点パターンのような綻びは生みませんでした。

それでも2失点してしまったのですが、1失点目は完全にトランジションの隙を突かれた形で、鳥栖の選手が上がっている状態でショートカウンターを受け、結果ペナルティエリア深くまで入り込まれたことによってコーナーキックを与えてしまったことが失点に繋がりました。

2失点目はこれまでの守備のルールから行くとサイドでのフリーの選手は作らないことになっていたのですが、選手交代によってそのルールを少し外してボールサイドに人数を寄せすぎてしまった所を突かれました。当然、1失点目にしても、2失点目にしても、クロスを跳ね返すことができれば良かったのですが、プレッシャーのない場面でのキックなので、良いボールが入ってきてしまいますね。

この1試合だけで、戦術方針の変更かというとそれは早計であり、戦術の幅が広がったという解釈の方が適切なのでしょう。当然、対戦相手(相手との力関係)や起用する選手によっても戦い方は変わりますので、もしかしたら次の鹿島戦では、これまでの戦い方に戻るかもしれません。

先制点を上げてから非常に良い形で試合を進めていただけに、是非とも無失点と勝ち点3を得たかった試合ですが、ひとまずこの試合は、サガン鳥栖の新たな可能性を見ることができたということを喜びたいと思います。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

19:57

│Match Impression (2017)

2017年09月18日

2017 第26節 : サガン鳥栖 VS ヴァンフォーレ甲府

今季初の連敗から立て直すべくホームで甲府を迎えたサガン鳥栖。台風が接近している事もあり、やや観客が少ない中での試合となりましたが、出足の鈍かった観客数とは裏腹に熱い戦いとなり、残留に向けて必死に戦う甲府の守備を最後の最後でこじ開けて、今シーズンのリーグ戦で初めての逆転勝利を掴むことができました。

試合はサガン鳥栖のカウンターに対する対応のミスによって早い時間帯に甲府が先制することになり、図らずもお互いの戦いに対する姿勢が明確になりました。

甲府は5-3-2で最終ラインを固めながら基本的には自陣でブロックを構え、ボールを奪うとすぐに鳥栖の裏を狙う早い攻撃を仕掛ける戦術。ドゥドゥ、リンス、田中のスピードには鳥栖のディフェンス陣も苦労しており、チャンスと見るや一気呵成に出てくる甲府の攻撃陣は迫力がありました。一人少ない状況でもフォワード2人で崩し切る攻撃は非常に怖く、シュートがバーに当たるシーンや赤星のファインセーブによって防いだシュートなどもあり、鳥栖サポが冷や汗をかくようなシュートシーンを多く作っていました。

一方、鳥栖は、ブロックを構える甲府に対してじっくりとボールを回しながら綻びがおきるエリアを我慢強く探る展開となり、仙台戦に比べるとマッシモさんは攻撃に対する構築を行ってきたようでして、ある程度再現性のある攻撃を続けることができていました。時折、低い位置からのロングボールを豊田に当ててという攻撃も見せましたが、競り勝つ豊田に対するフォローも少なく、ロングボールは大きな成果を生み出すことはありませんでした。

今回は、鳥栖の攻撃戦術を振り返ります。

まずは前半ですが、左サイドは原川が引いた形でビルドアップに入り吉田を前方に押し出す形を作り、サイドでの数的優位を作った上で、吉田に突破させようとする流れが見えました。(前半20分頃以降はずっとこの形でした。)左サイドは小椋が原川の動きを制しており、原川がボールを持ってから運ぶスペースがなかったため、無理せずにボールキープを務めることになりました。左サイドをこじ開けるキーポイントとしては、あとひとり誰が絡むかというところですが、義希はアンカーの位置からの飛び出しは自重しており、河野は右サイドにも中央にも左サイドにも顔を出す頑張りで縦横無尽にランニングしてボールの引出を狙っていましたが、左サイドのメンバーにとっては縦に入れたいときに河野がいないという状況に陥ってしまい、なかなかいい形で崩すことができませんでした。

右サイドでの狙いとしては、福田をサイドに張らせて相手のウイングバックを引き出し、そのスペースをフォワードが狙うという形でした。前半は、右サイドでこの形を作る事はある程度成功していて、左サイドでキープしてから右サイドに展開しそこから縦パスという形作りを何回も見ることができました。小林の縦パスのタイミングや精度というのがこの攻撃パターンの大きなポイントとなっていまして、彼がサガン鳥栖の攻撃のタクトを握っていました。

ただし、前半は相手も体力があってスライドも早く、寄せも早かったので、非常に狭いエリアを狙うことになり、結果としては、縦パスがずれてしまったり、縦パス入るけど入ったところでうまくキープできなかったり、イバルボがハンドを取られてしまったりなどによって、クロスやシュートという成果にはなかなか繋がりませんでした。ただ、失敗してもこの攻撃を続けることに意義があったと思っていまして、この左右の展開により、甲府の中盤は相当のランニングを強いられていまして、特に田中は鳥栖が左サイドから右サイドに展開する際には、中央から小林の位置までスライドしなければならなくなり、後半は相当疲弊していました。これが、アディショナルタイムでのイバルボの縦への突破に田中がついていけなかったことに繋がったのではないかと。じっくりと我慢強くボールキープして攻撃をする事は、その瞬間でゴールにつながらなくても後から利いてくることがあります。

甲府も、じっくりと我慢して守備を行っていましたが、鳥栖のパスミスや展開ミスによって甲府が囲める状態になると、ボールを奪って素早く前線に送り、トップの個の力を前面に利用したカウンターを繰り広げていました。

ちなみに、これが私の前半のツイートです。(下が一番古い)。ちょっとだけやきもきしているのはたぶん気のせいです(笑)

後半に入ると、鳥栖の攻撃のパターンが変わります。右サイドはワイドに福田を構えさせるのは変わりませんが、小林の位置から縦パスを狙うのではなく、サイドの福田に預けてそこから縦に突破したり、中央にカットインしたりとドリブルによる打開を狙います。前半はどちらかというと福田はひきつける役割でしたが、後半は自分の動きによって、右サイドの攻撃を活性化するアクセントの役割を担いました。この福田の突破が甲府ベンチとしては嫌な動きに映ったのでしょう。福田に対処するため、同じウイングバックでもイエローをもらっていた橋爪ではなく、疲れの見えてきた阿部を替えることとなり、ピッチに残した橋爪が2枚目のイエローをもらうことになったのはこの試合の大きなターニングポイントでした。

左サイドは、後半開始当初から河野が左サイドで張るような場面が多くなり、吉田が引いて原川を前に押す出す形に変えてきます。アンヨンウに変えてからはより狙いが明確になり、前半に右サイドで見せたような攻撃を後半は左サイドで構築するようになり、左サイドにアンヨンウを張らせてそこにウイングバックをひきつけ、そのスペースを原川が狙うというシーンを繰り返すようになりました。後半のこのポジショニングの修正はかなり成果があり、原川、吉田、アンヨンウのトライアングルで深いところまで入り込んでからのクロスという形が徐々に多くなってきました。

一人退場した上に同点に追いつかれてしまった甲府としては、後半から押し込まれている左サイドをどうしても抑え込みたいところ。吉田監督の取った選択は、体力的にスライドが厳しくなった3ボランチの脇を利用され、更に退場によってフォワードのカバーリングも期待できず(人がいない)というところを防ぐために、最終ラインを4枚にして中央を4人に増やすというものでした。実際、中盤を4枚に増やされたことによって、原川がディフェンスライン近くまで上がっていく回数も減り(ビルドアップを手助けしないと前から奪われる危険が出てきた)押し込んでいた鳥栖の攻撃が少し停滞することとなりました。

甲府のシステム変更に対して鳥栖も攻撃の形を変えてきます。原川が中央でのつなぎ役(ボールが右サイドに行ったときは、中央にポジションを取って左サイドへつなぐ役割)となり、また、最終ラインが1枚減ったということで、甲府の豊田・イバルボに対する対処がそれぞれセンターバック1枚ずつになったことにより、イバルボが左サイドにポジショニングを固定して甲府のサイドバックとセンターバックの間のスペースに入り込んでボールの引出を狙います。この原川のポジションとイバルボのポジション変更により、吉田・アンヨンウからイバルボに対する縦パスが入るようになり、再び鳥栖が押し込む展開を作ることができました。

左右にボールを振りながら隙を見つけては縦パスを入れ、前線に起点を作りつつ、外に展開してからのクロスや中央への持ち出しなど、粘り強く形にこだわった攻撃を繰り返し、最終的には打ったシュートは19本を数えました。鳥栖の執拗な攻撃がボディブローのように効いて甲府の足を止め、最後はイバルボの縦への持ち出しを許してキムミンヒョクのゴールを生み出しました。センターバック2名のゴールでの勝利という非常に珍しい展開となりましたが、全員攻撃を繰り返した証ということでしょう。

さて、この試合で一番美しいなと思ったのは、この形です。吉田がアンヨンウにボールを渡したところ、サイドバックがアンヨンウのプレッシャーに入ります。吉田はパス&ゴーでそのスペースを狙い、甲府の中盤の選手を引き連れます。その引き連れたスペースに原川が入り、ボールを受けてから前を向いて走りこむ吉田への絶妙なスルーパス。3人の意思疎通によってなしえた素晴らしい攻撃でした。

この試合では、ボールを押し込める形、前線に起点を作る形を選手全体が理解し、しっかりと再現することができました。まずは、攻撃の形を作って相手エリアに押し込みシュートを打つということが大事であり、その機会を数多くつくることがゴールの確率を上げることになります。押し込む機会(シュートの機会)ができたからこそセットプレイを得ることができ、2つのゴールを決めることができました。前半・後半と試合全体を通じて、試合中の相手の対応に応じて鳥栖の選手を動かすことによって次の攻撃パターンを作ることができ、押し込む形を粘り強く作り続けた戦い方こそ、この試合の最大の成果だと考えます。

苦しい戦いながらもなんとか勝利を得ることができたサガン鳥栖。シーズン終了後の賞金にも関わってくるので、ひとつでも高い順位を目指して残りの試合も頑張ってほしいですね。

<画像引用元:DAZN>

試合はサガン鳥栖のカウンターに対する対応のミスによって早い時間帯に甲府が先制することになり、図らずもお互いの戦いに対する姿勢が明確になりました。

甲府は5-3-2で最終ラインを固めながら基本的には自陣でブロックを構え、ボールを奪うとすぐに鳥栖の裏を狙う早い攻撃を仕掛ける戦術。ドゥドゥ、リンス、田中のスピードには鳥栖のディフェンス陣も苦労しており、チャンスと見るや一気呵成に出てくる甲府の攻撃陣は迫力がありました。一人少ない状況でもフォワード2人で崩し切る攻撃は非常に怖く、シュートがバーに当たるシーンや赤星のファインセーブによって防いだシュートなどもあり、鳥栖サポが冷や汗をかくようなシュートシーンを多く作っていました。

一方、鳥栖は、ブロックを構える甲府に対してじっくりとボールを回しながら綻びがおきるエリアを我慢強く探る展開となり、仙台戦に比べるとマッシモさんは攻撃に対する構築を行ってきたようでして、ある程度再現性のある攻撃を続けることができていました。時折、低い位置からのロングボールを豊田に当ててという攻撃も見せましたが、競り勝つ豊田に対するフォローも少なく、ロングボールは大きな成果を生み出すことはありませんでした。

今回は、鳥栖の攻撃戦術を振り返ります。

まずは前半ですが、左サイドは原川が引いた形でビルドアップに入り吉田を前方に押し出す形を作り、サイドでの数的優位を作った上で、吉田に突破させようとする流れが見えました。(前半20分頃以降はずっとこの形でした。)左サイドは小椋が原川の動きを制しており、原川がボールを持ってから運ぶスペースがなかったため、無理せずにボールキープを務めることになりました。左サイドをこじ開けるキーポイントとしては、あとひとり誰が絡むかというところですが、義希はアンカーの位置からの飛び出しは自重しており、河野は右サイドにも中央にも左サイドにも顔を出す頑張りで縦横無尽にランニングしてボールの引出を狙っていましたが、左サイドのメンバーにとっては縦に入れたいときに河野がいないという状況に陥ってしまい、なかなかいい形で崩すことができませんでした。

右サイドでの狙いとしては、福田をサイドに張らせて相手のウイングバックを引き出し、そのスペースをフォワードが狙うという形でした。前半は、右サイドでこの形を作る事はある程度成功していて、左サイドでキープしてから右サイドに展開しそこから縦パスという形作りを何回も見ることができました。小林の縦パスのタイミングや精度というのがこの攻撃パターンの大きなポイントとなっていまして、彼がサガン鳥栖の攻撃のタクトを握っていました。

ただし、前半は相手も体力があってスライドも早く、寄せも早かったので、非常に狭いエリアを狙うことになり、結果としては、縦パスがずれてしまったり、縦パス入るけど入ったところでうまくキープできなかったり、イバルボがハンドを取られてしまったりなどによって、クロスやシュートという成果にはなかなか繋がりませんでした。ただ、失敗してもこの攻撃を続けることに意義があったと思っていまして、この左右の展開により、甲府の中盤は相当のランニングを強いられていまして、特に田中は鳥栖が左サイドから右サイドに展開する際には、中央から小林の位置までスライドしなければならなくなり、後半は相当疲弊していました。これが、アディショナルタイムでのイバルボの縦への突破に田中がついていけなかったことに繋がったのではないかと。じっくりと我慢強くボールキープして攻撃をする事は、その瞬間でゴールにつながらなくても後から利いてくることがあります。

甲府も、じっくりと我慢して守備を行っていましたが、鳥栖のパスミスや展開ミスによって甲府が囲める状態になると、ボールを奪って素早く前線に送り、トップの個の力を前面に利用したカウンターを繰り広げていました。

ちなみに、これが私の前半のツイートです。(下が一番古い)。ちょっとだけやきもきしているのはたぶん気のせいです(笑)

後半に入ると、鳥栖の攻撃のパターンが変わります。右サイドはワイドに福田を構えさせるのは変わりませんが、小林の位置から縦パスを狙うのではなく、サイドの福田に預けてそこから縦に突破したり、中央にカットインしたりとドリブルによる打開を狙います。前半はどちらかというと福田はひきつける役割でしたが、後半は自分の動きによって、右サイドの攻撃を活性化するアクセントの役割を担いました。この福田の突破が甲府ベンチとしては嫌な動きに映ったのでしょう。福田に対処するため、同じウイングバックでもイエローをもらっていた橋爪ではなく、疲れの見えてきた阿部を替えることとなり、ピッチに残した橋爪が2枚目のイエローをもらうことになったのはこの試合の大きなターニングポイントでした。

左サイドは、後半開始当初から河野が左サイドで張るような場面が多くなり、吉田が引いて原川を前に押す出す形に変えてきます。アンヨンウに変えてからはより狙いが明確になり、前半に右サイドで見せたような攻撃を後半は左サイドで構築するようになり、左サイドにアンヨンウを張らせてそこにウイングバックをひきつけ、そのスペースを原川が狙うというシーンを繰り返すようになりました。後半のこのポジショニングの修正はかなり成果があり、原川、吉田、アンヨンウのトライアングルで深いところまで入り込んでからのクロスという形が徐々に多くなってきました。

一人退場した上に同点に追いつかれてしまった甲府としては、後半から押し込まれている左サイドをどうしても抑え込みたいところ。吉田監督の取った選択は、体力的にスライドが厳しくなった3ボランチの脇を利用され、更に退場によってフォワードのカバーリングも期待できず(人がいない)というところを防ぐために、最終ラインを4枚にして中央を4人に増やすというものでした。実際、中盤を4枚に増やされたことによって、原川がディフェンスライン近くまで上がっていく回数も減り(ビルドアップを手助けしないと前から奪われる危険が出てきた)押し込んでいた鳥栖の攻撃が少し停滞することとなりました。

甲府のシステム変更に対して鳥栖も攻撃の形を変えてきます。原川が中央でのつなぎ役(ボールが右サイドに行ったときは、中央にポジションを取って左サイドへつなぐ役割)となり、また、最終ラインが1枚減ったということで、甲府の豊田・イバルボに対する対処がそれぞれセンターバック1枚ずつになったことにより、イバルボが左サイドにポジショニングを固定して甲府のサイドバックとセンターバックの間のスペースに入り込んでボールの引出を狙います。この原川のポジションとイバルボのポジション変更により、吉田・アンヨンウからイバルボに対する縦パスが入るようになり、再び鳥栖が押し込む展開を作ることができました。

左右にボールを振りながら隙を見つけては縦パスを入れ、前線に起点を作りつつ、外に展開してからのクロスや中央への持ち出しなど、粘り強く形にこだわった攻撃を繰り返し、最終的には打ったシュートは19本を数えました。鳥栖の執拗な攻撃がボディブローのように効いて甲府の足を止め、最後はイバルボの縦への持ち出しを許してキムミンヒョクのゴールを生み出しました。センターバック2名のゴールでの勝利という非常に珍しい展開となりましたが、全員攻撃を繰り返した証ということでしょう。

さて、この試合で一番美しいなと思ったのは、この形です。吉田がアンヨンウにボールを渡したところ、サイドバックがアンヨンウのプレッシャーに入ります。吉田はパス&ゴーでそのスペースを狙い、甲府の中盤の選手を引き連れます。その引き連れたスペースに原川が入り、ボールを受けてから前を向いて走りこむ吉田への絶妙なスルーパス。3人の意思疎通によってなしえた素晴らしい攻撃でした。

この試合では、ボールを押し込める形、前線に起点を作る形を選手全体が理解し、しっかりと再現することができました。まずは、攻撃の形を作って相手エリアに押し込みシュートを打つということが大事であり、その機会を数多くつくることがゴールの確率を上げることになります。押し込む機会(シュートの機会)ができたからこそセットプレイを得ることができ、2つのゴールを決めることができました。前半・後半と試合全体を通じて、試合中の相手の対応に応じて鳥栖の選手を動かすことによって次の攻撃パターンを作ることができ、押し込む形を粘り強く作り続けた戦い方こそ、この試合の最大の成果だと考えます。

苦しい戦いながらもなんとか勝利を得ることができたサガン鳥栖。シーズン終了後の賞金にも関わってくるので、ひとつでも高い順位を目指して残りの試合も頑張ってほしいですね。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

09:40

│Match Impression (2017)

2017年09月15日

2017 第25節 : ベガルタ仙台 VS サガン鳥栖

残念ながら思わぬ大敗となってしまった仙台戦を振り返ります。

この試合で目を引いたのは仙台のメリハリの利いた(ある意味小気味の良いというか)守備でして、前からプレッシャーにかかるときは鳥栖のセンターバックがボールを持っている時点からプレッシャーをかけてサイドにはめ込んでいき、うまくボールを繋がれたりセカンドボールを拾われたりして自分たちのエリアに侵入された時には、素早くブロックを組んで(ウイングバックとセカンドトップを下げて)5-4-1でスペースを埋めるという、全体が意思統一された守備陣形でした。ポジションの変更もスムーズでして、ウイングバックが鳥栖のサイドバックに付くために前にプレッシャーをかけると仙台のボランチがそのスペースを埋めるなど、チームとして保ちたい形を選手たちが理解している動きでした。

前からのプレッシャーは相当意識していた模様で、鳥栖がビルドアップでボールを保持している際には積極的にセンターバックにプレッシャーをかけ、ウイングバックの2名が鳥栖の両サイドにつくことによって、サイドから縦に前進したい鳥栖のボールの流れを食い止めます。仙台のプレッシャーによって鳥栖が長いボールを蹴らされるシーンも多くなりましたが、豊田がいない状況でしたので必ずしもロングボールに対する優位性を持っているわけではありませんでした。うまくセカンドボールを拾えた時にはチャンスになっていましたが、鳥栖が組織として相手の陣形を崩すようなアイデアには乏しい状態。豊田が入っていたら仙台のプレッシャーのかけ方が変わっていたかはわかりませんが、ロングボールに対する優位性を持つことができて戦況的には変わっていたかもしれません。

仙台の攻撃に対しても、鳥栖はあまり良い形では対処ができておらず、3バックからウイングバックを経由する(もしくはウイングトップを前に押し出してそのスペースをセカンドトップ経由で利用する)仙台に対して、どこのポイントで抑えるかというところの守備のやり方に曖昧なシーンが多々ありました。ボールを奪うプロセスがチーム全体に落とし込めておらず、ウイングバックにボールが出た時に、ハーフが行ったり、サイドバックが行ったり(ハーフが下がって5バックになったり、サイドバックが上がって前から行ったり)実はそれが決まり事だったのかもしれませんが、効果的であったかというと疑問符がつきます。

鳥栖の選手たちの個々の動きは相手の動きを封じようとして動くのですが、チームとしてまとまっていないがために、逆にそのプレッシャーがスペースを生んでしまうシーンが多くあり、簡単にピンチを迎える羽目になってしまいました。

また、仙台のウイングバックに前進を許した時に、奥埜、野津田が積極的に前に飛び出していくことにより、福田、原川、義希がディフェンスラインと並ぶところまでカバーリングしなければならず、その結果、セカンドボールを拾いづらい仕組みを作られてしまっていました。

■その1

■その2

■その3

それでは、それぞれの失点を振り返ります。

1失点目は、まさに押し込まれる要因を作ってしまってから、中盤が最終ラインに吸収してしまってセカンドボールをうまく拾えず、最終的にはオープンな状態でサイドに展開されてしまいました。個々の問題からいうと、1VS1の局面でクロスを上げさせてしまった原川の対処もしかりですが、クロスが上がるところで(あくまでセオリーで行けば)クロスを上げる相手プレイヤーと平行にラインを整えなければなりませんが、縦への突破に対して相手よりも前方で構えてしまったことによってキーパーとディフェンスとの間に飛び込まれる隙を作ってしまい、そのスペースを利用して石原に飛び込まれてしまいました。権田が前に出て触るトレーニングを積んでいるというコメントもありましたが、なるべくなら、そのような場面が来ないようにディフェンス陣でカバーしたいところですね。

なお、クロスの際のディフェンスラインに関しては、4失点目も同じような局面を迎えています。相手がクロスを上げる位置と平行に並んでいれば、最初のクロスでクリアできていましたので、クロスが上がるときにどこにポジショニングを取るのかというのはいろいろな考え方があるのですが、少なくともラインが整っていないとオフサイドも取れませんし、相手に飛び込まれるスペースを作ってしまう要因となります。

2失点目は、まさにガンバ大阪戦での失点と同じような場面を作ってしまいました。仙台の前からのプレッシャーを上手くはがし、中央でボールを繋いで河野へ渡したのですが、彼のワンタッチでのパスが仙台DFに引っかかってしまいました。この後のネガティブトランジションでのチームとしての動きが非常に大事でして、相手に奪われたときにすぐに奪い返すことができるのか、それができなければ、チームとしてピンチを生み出す元となるスペースを与えていないか、という意識を持って次のプレイに繋げる事が大事です。そこにピンチの種があるならば、フォワードであるとかハーフであるとかいうポジション関係なく、スペースを埋めることがチームの組織的な守備ということになります。

今回も、ガンバ戦と同様に空けてしまったサイドの大きなスペースを埋める事のできないまま、仙台に中央からサイドへの展開を許し、シュートを決められてしまいました。河野が入ったことにより、彼のプレイスタイル(彼のアイデア)によって攻撃に転ずる際のスピードアップが図れています。しかしながら、その動きがうまく攻撃に繋がらなかった時には(相手にボールをカットされたときには)失点のリスクを抱えています。そのスピードやアイデアが得点に結びつけばよいのですが、リスクが顕在化してばかりで失点が多くなってしまうと、戦い方やプレイスタイルの修正も要検討となります。

さて、3失点目ですが、ここは守備のチャレンジによってスペースを空けてしまったことが失点の起因となります。イバルボがボールを奪われて、仙台が石原に繋ぎ、そこから奥埜を経由して三田に落とすのですが、その動きを察知して吉田が前でボールを奪おうとします。ところが、吉田が上手い形でボールをカットできず、三田がボールをキープしたところで仙台のスピードがあがります。素早く右サイドの古林に展開するのですが、吉田が前に出てそのスペースを空けてしまっているので、スンヒョンが釣り出されてしまう格好となります。これにより、鳥栖の中央に大きなスペースを生んでしまい、後はそのスペースを使うべく良いタイミングで古林がボールを送り込み、奥埜が落としたボールを三田がフィニッシュという、仙台サポーターからすると申し分のないような気持ちのよいゴールでした。

ここは、もう一つミスがありまして、ピンチであることを察知して、義希がディフェンスラインに戻るのですが、その戻る位置がミンヒョクとかぶっています。これにより、スンヒョンが空けたスペースを誰もカバーリングできない状態を生んでしまっています。

この状況では、義希が戻ってきていたので、ミンヒョクがスンヒョンの空けたスペースにスライドしてそのスペースを義希が埋めるという動きが正解でしょうか。センターバックが釣り出されたときにどのような動きで最終ラインをカバーリングするかというのは、これから深めていなければならない課題ですね。このシーンではボールにもスペースにも人にも良い対処が出来ていなかったです。

反省点を挙げればきりがないのですが、早い時間帯に失点してしまって、権田を失ったというストレスもあり、チーム全体の中でのプレイの方向性(攻め・守り・チャレンジ・カバー)にブレがあったように見えました。また次節に向けてしっかりと振り返り、前を向いて頑張っていただきたいですね。。

<画像引用元:DAZN>

この試合で目を引いたのは仙台のメリハリの利いた(ある意味小気味の良いというか)守備でして、前からプレッシャーにかかるときは鳥栖のセンターバックがボールを持っている時点からプレッシャーをかけてサイドにはめ込んでいき、うまくボールを繋がれたりセカンドボールを拾われたりして自分たちのエリアに侵入された時には、素早くブロックを組んで(ウイングバックとセカンドトップを下げて)5-4-1でスペースを埋めるという、全体が意思統一された守備陣形でした。ポジションの変更もスムーズでして、ウイングバックが鳥栖のサイドバックに付くために前にプレッシャーをかけると仙台のボランチがそのスペースを埋めるなど、チームとして保ちたい形を選手たちが理解している動きでした。

前からのプレッシャーは相当意識していた模様で、鳥栖がビルドアップでボールを保持している際には積極的にセンターバックにプレッシャーをかけ、ウイングバックの2名が鳥栖の両サイドにつくことによって、サイドから縦に前進したい鳥栖のボールの流れを食い止めます。仙台のプレッシャーによって鳥栖が長いボールを蹴らされるシーンも多くなりましたが、豊田がいない状況でしたので必ずしもロングボールに対する優位性を持っているわけではありませんでした。うまくセカンドボールを拾えた時にはチャンスになっていましたが、鳥栖が組織として相手の陣形を崩すようなアイデアには乏しい状態。豊田が入っていたら仙台のプレッシャーのかけ方が変わっていたかはわかりませんが、ロングボールに対する優位性を持つことができて戦況的には変わっていたかもしれません。

仙台の攻撃に対しても、鳥栖はあまり良い形では対処ができておらず、3バックからウイングバックを経由する(もしくはウイングトップを前に押し出してそのスペースをセカンドトップ経由で利用する)仙台に対して、どこのポイントで抑えるかというところの守備のやり方に曖昧なシーンが多々ありました。ボールを奪うプロセスがチーム全体に落とし込めておらず、ウイングバックにボールが出た時に、ハーフが行ったり、サイドバックが行ったり(ハーフが下がって5バックになったり、サイドバックが上がって前から行ったり)実はそれが決まり事だったのかもしれませんが、効果的であったかというと疑問符がつきます。

鳥栖の選手たちの個々の動きは相手の動きを封じようとして動くのですが、チームとしてまとまっていないがために、逆にそのプレッシャーがスペースを生んでしまうシーンが多くあり、簡単にピンチを迎える羽目になってしまいました。

また、仙台のウイングバックに前進を許した時に、奥埜、野津田が積極的に前に飛び出していくことにより、福田、原川、義希がディフェンスラインと並ぶところまでカバーリングしなければならず、その結果、セカンドボールを拾いづらい仕組みを作られてしまっていました。

■その1

■その2

■その3

それでは、それぞれの失点を振り返ります。

1失点目は、まさに押し込まれる要因を作ってしまってから、中盤が最終ラインに吸収してしまってセカンドボールをうまく拾えず、最終的にはオープンな状態でサイドに展開されてしまいました。個々の問題からいうと、1VS1の局面でクロスを上げさせてしまった原川の対処もしかりですが、クロスが上がるところで(あくまでセオリーで行けば)クロスを上げる相手プレイヤーと平行にラインを整えなければなりませんが、縦への突破に対して相手よりも前方で構えてしまったことによってキーパーとディフェンスとの間に飛び込まれる隙を作ってしまい、そのスペースを利用して石原に飛び込まれてしまいました。権田が前に出て触るトレーニングを積んでいるというコメントもありましたが、なるべくなら、そのような場面が来ないようにディフェンス陣でカバーしたいところですね。

なお、クロスの際のディフェンスラインに関しては、4失点目も同じような局面を迎えています。相手がクロスを上げる位置と平行に並んでいれば、最初のクロスでクリアできていましたので、クロスが上がるときにどこにポジショニングを取るのかというのはいろいろな考え方があるのですが、少なくともラインが整っていないとオフサイドも取れませんし、相手に飛び込まれるスペースを作ってしまう要因となります。

2失点目は、まさにガンバ大阪戦での失点と同じような場面を作ってしまいました。仙台の前からのプレッシャーを上手くはがし、中央でボールを繋いで河野へ渡したのですが、彼のワンタッチでのパスが仙台DFに引っかかってしまいました。この後のネガティブトランジションでのチームとしての動きが非常に大事でして、相手に奪われたときにすぐに奪い返すことができるのか、それができなければ、チームとしてピンチを生み出す元となるスペースを与えていないか、という意識を持って次のプレイに繋げる事が大事です。そこにピンチの種があるならば、フォワードであるとかハーフであるとかいうポジション関係なく、スペースを埋めることがチームの組織的な守備ということになります。

今回も、ガンバ戦と同様に空けてしまったサイドの大きなスペースを埋める事のできないまま、仙台に中央からサイドへの展開を許し、シュートを決められてしまいました。河野が入ったことにより、彼のプレイスタイル(彼のアイデア)によって攻撃に転ずる際のスピードアップが図れています。しかしながら、その動きがうまく攻撃に繋がらなかった時には(相手にボールをカットされたときには)失点のリスクを抱えています。そのスピードやアイデアが得点に結びつけばよいのですが、リスクが顕在化してばかりで失点が多くなってしまうと、戦い方やプレイスタイルの修正も要検討となります。

さて、3失点目ですが、ここは守備のチャレンジによってスペースを空けてしまったことが失点の起因となります。イバルボがボールを奪われて、仙台が石原に繋ぎ、そこから奥埜を経由して三田に落とすのですが、その動きを察知して吉田が前でボールを奪おうとします。ところが、吉田が上手い形でボールをカットできず、三田がボールをキープしたところで仙台のスピードがあがります。素早く右サイドの古林に展開するのですが、吉田が前に出てそのスペースを空けてしまっているので、スンヒョンが釣り出されてしまう格好となります。これにより、鳥栖の中央に大きなスペースを生んでしまい、後はそのスペースを使うべく良いタイミングで古林がボールを送り込み、奥埜が落としたボールを三田がフィニッシュという、仙台サポーターからすると申し分のないような気持ちのよいゴールでした。

ここは、もう一つミスがありまして、ピンチであることを察知して、義希がディフェンスラインに戻るのですが、その戻る位置がミンヒョクとかぶっています。これにより、スンヒョンが空けたスペースを誰もカバーリングできない状態を生んでしまっています。

この状況では、義希が戻ってきていたので、ミンヒョクがスンヒョンの空けたスペースにスライドしてそのスペースを義希が埋めるという動きが正解でしょうか。センターバックが釣り出されたときにどのような動きで最終ラインをカバーリングするかというのは、これから深めていなければならない課題ですね。このシーンではボールにもスペースにも人にも良い対処が出来ていなかったです。

反省点を挙げればきりがないのですが、早い時間帯に失点してしまって、権田を失ったというストレスもあり、チーム全体の中でのプレイの方向性(攻め・守り・チャレンジ・カバー)にブレがあったように見えました。また次節に向けてしっかりと振り返り、前を向いて頑張っていただきたいですね。。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

18:11

│Match Impression (2017)

2017年09月10日

2017 第24節 : サガン鳥栖 VS ガンバ大阪

ユーリコラボという効果もあって、多くの観衆を集めたガンバ大阪との戦いだったのですが、残念ながら1-3で敗れてしまいました。

全体的に鳥栖の選手が、ここならば「大丈夫」「間に合う」「来ない」という自分の物差しがあって、それ以上のプレイをガンバがしてしまったように見えました。失点に繋がった倉田のシュートや井手口のクロスの場面もそうですが、それ以外の場面でもイーブンのところを相手に持っていかれたり、トランジションの所で奪いかえされる場面が多く、もう一歩足を速める、もう一歩早いパスを送るという事ができるだけで相手との間合いも変わるのに、その部分が試合全体と通じてガンバに劣っていたかなと。

セカンドボールを拾える確率を高くするには、ひとつひとつのプレイスピード(特に判断のスピード)を上げていくしかないですよね。今回は選手たちの物差しを調整する良い機会です。リスクマネジメント能力が向上する良いきっかけになれば良いなと思います。

また、1失点目を下図にまとめましたが、トランジション時のガンバのプレスの速さに屈してボールロストしてしまう所から始まっています。守備の選手たちはそろっているように見えますが、一人選手が欠けるだけでも強豪相手には大きなピンチとなってしまいます。もし、攻守の切り替えの状況ではなく、鳥栖の選手がブロックを組んでいる状態であれば、河野が倉田に対してプレスに入っていたでしょう。攻守の切り替え時のボールロストはこのように大きなピンチを生んでしまいます。もちろん、倉田のシュートも素晴らしかったのですが、そこに至るまでのプロセスも見逃せる物ではありませんでしたので記載しました。それにしても、ガンバのトランジション時のグループとしての動きが見事でした。

<画像引用元:DAZN>

全体的に鳥栖の選手が、ここならば「大丈夫」「間に合う」「来ない」という自分の物差しがあって、それ以上のプレイをガンバがしてしまったように見えました。失点に繋がった倉田のシュートや井手口のクロスの場面もそうですが、それ以外の場面でもイーブンのところを相手に持っていかれたり、トランジションの所で奪いかえされる場面が多く、もう一歩足を速める、もう一歩早いパスを送るという事ができるだけで相手との間合いも変わるのに、その部分が試合全体と通じてガンバに劣っていたかなと。

セカンドボールを拾える確率を高くするには、ひとつひとつのプレイスピード(特に判断のスピード)を上げていくしかないですよね。今回は選手たちの物差しを調整する良い機会です。リスクマネジメント能力が向上する良いきっかけになれば良いなと思います。

また、1失点目を下図にまとめましたが、トランジション時のガンバのプレスの速さに屈してボールロストしてしまう所から始まっています。守備の選手たちはそろっているように見えますが、一人選手が欠けるだけでも強豪相手には大きなピンチとなってしまいます。もし、攻守の切り替えの状況ではなく、鳥栖の選手がブロックを組んでいる状態であれば、河野が倉田に対してプレスに入っていたでしょう。攻守の切り替え時のボールロストはこのように大きなピンチを生んでしまいます。もちろん、倉田のシュートも素晴らしかったのですが、そこに至るまでのプロセスも見逃せる物ではありませんでしたので記載しました。それにしても、ガンバのトランジション時のグループとしての動きが見事でした。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

15:24

│Match Impression (2017)

2017年08月25日

2017 第23節 : サガン鳥栖 VS 大宮アルディージャ

残留に向けて負けられない戦いが続く大宮と、上位を伺うには黄色信号が点灯している鳥栖との戦い。前回の戦いでは、大宮の監督交代直後の戦いという特別な状況である中、アウェーの地で引き分けに終わりましたが、この試合はイバルボの活躍によって勝利を挙げることができました。新加入の河野もFC東京時代にマッシモサッカーの申し子と言われたくらいの戦術理解者ということもあり、そつない動きでチームの勝利に貢献しました。

大宮はまずは失点を防ごうとする堅い立ち上がりを見せました。守備のセットアップは5-4-1で、フォワードが左のアウトサイドに下がり、中盤は4人でスペースを埋めます。最終ラインは5人なのですが、サイドにボールが入ったところを狙って、そこは最終ラインからも人を上げてボールを奪いに行きますので、状況的に4-5-1で対峙することもありました。完全に引いているかというとそうでもなく、鳥栖のセンターバックやゲームを作ろうとして引いた義希に対しては適度にプレスに入ります。ただし、そこで奪いきるというところまではなく、プレスをしながらコースを切って相手がパスを回してゾーンから外れたら、また自分のスペースに引いてポジショニングをするという、ヒット&アウェー的な構え。

大宮としては、ボールがサイドに来るとセットアップの形から囲む形へとシフトしていきます。鳥栖にとっても中央一辺倒ではなかなか崩しづらいので、サイドにボールを散らすことが多くなります。ただし、やはり堅く行こうという意識が強かったのか、大宮の選手全体が一気呵成に奪いに行くという構図ではなく、中央を固めつつチャンスがあったらつぶしに行くという状態でした。

また、大宮の守備のラインは統率されていまして、特に最終ラインの2列目の間のスペースが狭く、また、鳥栖がこの試合では2トップにしたために、3トップの時のように中央のイバルボに合わせるというターゲットが確立できずに、中央からはなかなか前にボールが運べない状況が続きました。河野がうまく上下しながら中央のスペースを探っていたもののなかなか大宮のラインは乱れずというところ。それでも、34分のシーンは、トップの位置から上手く引いて最終ラインの前で受けた河野がダイレクトでイバルボにはたいてからのシュートという、ひとつの形を作れました。

鳥栖としては、一番大事だったのは「慌てない」でありまして、試合開始当初はすぐに前に行きたいという所から慌ててパスを出してカットされてカウンターを受けるという形もあり、思わぬピンチを迎えることもありましたが、試合が落ち着くとゆっくり回しながら攻撃することが出来たので、逆に変なカウンターを受けるということも少なくなりました。そうやって、徐々に主導権を握っていった感じです。

豊田はゴール前で仕事がしたいので、鳥栖がボールを奪った瞬間に相手の最終ラインの裏を狙って走り出すプレイが多く見えました。一旦ボールを預けたい鳥栖のハーフ(もしくは最終ライン)にとっては、出しどころであるはずの豊田が遠くに行ってしまってターゲットを失う場面もあり、カウンターがノッキングしてしまうシーンもありました。大宮も豊田の裏への走りはあえて捨てるという選択肢で、最終ラインの乱れを生むための走りにまではつながらずというところ。脆い最終ラインならば動きにつられて芋づる式に崩れるというところもあるのでしょうが、J1レベルともなるとさすがにそれはないですね。

鳥栖の解決策としては、まず見えたのはサイドにボールを渡してそこから大宮の最終ラインと2列目の間に横からボールを入れるかサイドバックの裏を狙うかという形。特に、サイドから中央にボールを入れて、最終ラインの前のスペースをなんとかこじ開けて使おうというのは形としてよく見えました。先制点はその一連の狙いが実を結んだ形でありまして、そこでボールを受けてからワンタッチで裏に抜けたイバルボの個人技もすごかったですね。2点目はスローインからボールを受けて3人抜いてゴールを決めるという、完全に彼の個人技での得点で、組織的な守備を凌駕する個人技に圧倒されました。3点目も豊田の高さを生かし、イバルボの足元の柔らかさを生かし、そして原川が確実に決めるという、各々のストロングポイントをしっかりと生かした得点で、スタジアムの雰囲気は最高潮でした。

鳥栖の守備ですが、早速の出場で心配しましたが、河野の動きは良かったです。流石、FC東京時代にマッシモさんに2年間鍛われたこともあって、戦術理解度と言う意味では、他の新規メンバーよりも遥かに高い状態でのプレイでした。正直言って、守備面では鎌田よりも上手ではないかと(笑)

4-3-1-2の一角として、大宮の最終ラインからの引き出しを阻止したいときには(大山の動き次第では)1列あがって4-3-3のようにプレスに行きましたし、サイドに回されて江坂やマルセロが引いてきたときや、そこからの大きなサイドチェンジを受けた時にはスペースを埋めるようにして4-4-2の形を自らの動きで作り出しました。ボールの状況、人の状況に応じて適切なポジショニングを取ろうとする動きが良く目に入り、彼の加入は攻撃面のみならず、守備面でも非常に大きな戦力であると感じました。後は他の選手たちとの連係でありまして、プレスに行くタイミングとか、スペースをどの選手が埋めるのかというのは、試合を重ねて義希、福田、原川と棲み分けができれば良いのかなという所です。

また、鳥栖は前線からはめ込む形が多く出来ておりまして、連動した動きから相手の最終ラインにプレッシャーをかけるシーンを多く作り出すことができていました。特に、河野の動きは前からプレッシャーをかけてはめ込む動きに連動したかと思えば、そこを外されたときに献身的にスプリントして中央のスペースを埋めに入るという、図では義希と対比していますが、義希の動きと変わらないような守備への貢献が目に映りました。移籍して間もないという所と5バックへの移行というところで後半開始早々には交替しましたが、非常によい働きでした。

さて、この試合でもうひとり目を引いた選手がおりまして、チョン・スンヒョン選手は非常によい働きをしていました。ボールプレッシャーへのタイミング、スペースのカバーリング、攻撃の組み立て、プレッシャーを受けながらのボール保持、ラインコントロール、ハイボールへの対処、全ての動きにおいて非常に高いレベルでの対応ができていました。リスクマネジメントもできておりまして、相手のチャンスの芽を真っ先につぶすプロフェッショナルファールも見せてくれました。青木やミンヒョクがいるからこそアグレッシブなプレーができたというのもあるでしょうが、加入して数試合だとは思えない程の安定した動きを見せてくれ、ポテンシャルの高さを感じました。

さて、次節はガンバ戦です。目の前のチームに勝利すると順位が上がるという大事な試合でもあります。ユーリコラボもあってあまりスタジアムに来られないお客さまもいらっしゃいますし、勝利でスタジアムの雰囲気が活性することはみんなの願いですね。是非とも頑張って欲しいと思います。

<画像引用元:DAZN>

大宮はまずは失点を防ごうとする堅い立ち上がりを見せました。守備のセットアップは5-4-1で、フォワードが左のアウトサイドに下がり、中盤は4人でスペースを埋めます。最終ラインは5人なのですが、サイドにボールが入ったところを狙って、そこは最終ラインからも人を上げてボールを奪いに行きますので、状況的に4-5-1で対峙することもありました。完全に引いているかというとそうでもなく、鳥栖のセンターバックやゲームを作ろうとして引いた義希に対しては適度にプレスに入ります。ただし、そこで奪いきるというところまではなく、プレスをしながらコースを切って相手がパスを回してゾーンから外れたら、また自分のスペースに引いてポジショニングをするという、ヒット&アウェー的な構え。

大宮としては、ボールがサイドに来るとセットアップの形から囲む形へとシフトしていきます。鳥栖にとっても中央一辺倒ではなかなか崩しづらいので、サイドにボールを散らすことが多くなります。ただし、やはり堅く行こうという意識が強かったのか、大宮の選手全体が一気呵成に奪いに行くという構図ではなく、中央を固めつつチャンスがあったらつぶしに行くという状態でした。

また、大宮の守備のラインは統率されていまして、特に最終ラインの2列目の間のスペースが狭く、また、鳥栖がこの試合では2トップにしたために、3トップの時のように中央のイバルボに合わせるというターゲットが確立できずに、中央からはなかなか前にボールが運べない状況が続きました。河野がうまく上下しながら中央のスペースを探っていたもののなかなか大宮のラインは乱れずというところ。それでも、34分のシーンは、トップの位置から上手く引いて最終ラインの前で受けた河野がダイレクトでイバルボにはたいてからのシュートという、ひとつの形を作れました。

鳥栖としては、一番大事だったのは「慌てない」でありまして、試合開始当初はすぐに前に行きたいという所から慌ててパスを出してカットされてカウンターを受けるという形もあり、思わぬピンチを迎えることもありましたが、試合が落ち着くとゆっくり回しながら攻撃することが出来たので、逆に変なカウンターを受けるということも少なくなりました。そうやって、徐々に主導権を握っていった感じです。

豊田はゴール前で仕事がしたいので、鳥栖がボールを奪った瞬間に相手の最終ラインの裏を狙って走り出すプレイが多く見えました。一旦ボールを預けたい鳥栖のハーフ(もしくは最終ライン)にとっては、出しどころであるはずの豊田が遠くに行ってしまってターゲットを失う場面もあり、カウンターがノッキングしてしまうシーンもありました。大宮も豊田の裏への走りはあえて捨てるという選択肢で、最終ラインの乱れを生むための走りにまではつながらずというところ。脆い最終ラインならば動きにつられて芋づる式に崩れるというところもあるのでしょうが、J1レベルともなるとさすがにそれはないですね。

鳥栖の解決策としては、まず見えたのはサイドにボールを渡してそこから大宮の最終ラインと2列目の間に横からボールを入れるかサイドバックの裏を狙うかという形。特に、サイドから中央にボールを入れて、最終ラインの前のスペースをなんとかこじ開けて使おうというのは形としてよく見えました。先制点はその一連の狙いが実を結んだ形でありまして、そこでボールを受けてからワンタッチで裏に抜けたイバルボの個人技もすごかったですね。2点目はスローインからボールを受けて3人抜いてゴールを決めるという、完全に彼の個人技での得点で、組織的な守備を凌駕する個人技に圧倒されました。3点目も豊田の高さを生かし、イバルボの足元の柔らかさを生かし、そして原川が確実に決めるという、各々のストロングポイントをしっかりと生かした得点で、スタジアムの雰囲気は最高潮でした。

鳥栖の守備ですが、早速の出場で心配しましたが、河野の動きは良かったです。流石、FC東京時代にマッシモさんに2年間鍛われたこともあって、戦術理解度と言う意味では、他の新規メンバーよりも遥かに高い状態でのプレイでした。正直言って、守備面では鎌田よりも上手ではないかと(笑)

4-3-1-2の一角として、大宮の最終ラインからの引き出しを阻止したいときには(大山の動き次第では)1列あがって4-3-3のようにプレスに行きましたし、サイドに回されて江坂やマルセロが引いてきたときや、そこからの大きなサイドチェンジを受けた時にはスペースを埋めるようにして4-4-2の形を自らの動きで作り出しました。ボールの状況、人の状況に応じて適切なポジショニングを取ろうとする動きが良く目に入り、彼の加入は攻撃面のみならず、守備面でも非常に大きな戦力であると感じました。後は他の選手たちとの連係でありまして、プレスに行くタイミングとか、スペースをどの選手が埋めるのかというのは、試合を重ねて義希、福田、原川と棲み分けができれば良いのかなという所です。

また、鳥栖は前線からはめ込む形が多く出来ておりまして、連動した動きから相手の最終ラインにプレッシャーをかけるシーンを多く作り出すことができていました。特に、河野の動きは前からプレッシャーをかけてはめ込む動きに連動したかと思えば、そこを外されたときに献身的にスプリントして中央のスペースを埋めに入るという、図では義希と対比していますが、義希の動きと変わらないような守備への貢献が目に映りました。移籍して間もないという所と5バックへの移行というところで後半開始早々には交替しましたが、非常によい働きでした。

さて、この試合でもうひとり目を引いた選手がおりまして、チョン・スンヒョン選手は非常によい働きをしていました。ボールプレッシャーへのタイミング、スペースのカバーリング、攻撃の組み立て、プレッシャーを受けながらのボール保持、ラインコントロール、ハイボールへの対処、全ての動きにおいて非常に高いレベルでの対応ができていました。リスクマネジメントもできておりまして、相手のチャンスの芽を真っ先につぶすプロフェッショナルファールも見せてくれました。青木やミンヒョクがいるからこそアグレッシブなプレーができたというのもあるでしょうが、加入して数試合だとは思えない程の安定した動きを見せてくれ、ポテンシャルの高さを感じました。

さて、次節はガンバ戦です。目の前のチームに勝利すると順位が上がるという大事な試合でもあります。ユーリコラボもあってあまりスタジアムに来られないお客さまもいらっしゃいますし、勝利でスタジアムの雰囲気が活性することはみんなの願いですね。是非とも頑張って欲しいと思います。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

16:23

│Match Impression (2017)

2017年08月15日

2017 第22節 : 横浜F・マリノス VS サガン鳥栖

柏レイソルとの激闘を何とかスコアレスドローで終え、中3日でアウェーの地での連戦となった横浜F・マリノス戦。試合開始早々からカウンターによる手痛い先制点を食らい、その後は手を尽くして攻め立てるもののなかなかゴールを奪えず、途中、何度もマリノスのカウンターの餌食になりそうになりながらも、権田を中心とした守りで何とか追加点を防ぎ、同点、逆転への望みをつなぐものの、最後までゴールを奪えずにタイムアップ。近いようで遠い1点が奪えず、残念ながら上位を伺う勝ち点3を得ることは出来ませんでした。

まず、失点シーンですが、川崎戦でやられた状況と同じことを繰り返してしまいました。複数人で前から奪いに行くものの交わされてしまい、広大なスペースを利用されてサイドを独走され、最後は相手のフィニッシュ時の対応のまずさによって失点。どこかで見た光景による失点を再び見なければならなくなってしまったのは、決してうれしいものではありませんね。

ネガティブトランジションで積極的に奪いに行くことは決して悪いことではなく、切り替え時で相手が整っていない時こそ奪い返すチャンスであるとも捉えられますし、もしそこで奪えれば得点のビッグチャンスです。ただし、そのプレッシングにはリスクが生じるということを考えておく必要があり、そのリスクを冒してまで取りに行くべき状況であったかどうか、(そもそも奪える状況であったのか)ということを常にチームで意思統一する必要があります。(これこそがオーガナイズされた守備と言うものです。)

ただ、今回は結果的にこの前からのプレスが失点に繋がるプレイになってしまいました。ワンツーで裏抜けしようとしている選手がいる中、ワンツーの壁となる選手(最初のパスが出た相手)に対するケアが遅れているにも関わらず、複数人がそのボールに引きずられてアタックすることによって背後に広大なスペースを与えてしまうのは、そのスペースを使いたい山中の動きを考えると決して論理的な対処ではありませんでした。

もし、そこを前から行くのであれば、チョン・スンヒョンがスペースをケアするべく少し前目にポジショニングする必要がありましたし、山中と1VS1になってからアタックできずにリトリートのみの動きとなってしまい、最終的にシュートを打たれてしまった対応もミスと言っていいでしょう。開始早々のこのミスによる失点は痛かったですね。組織としての守備をモットーとしている両チームですので、得点の機会というのはなかなか得られないのですが、それをミスによって相手に与えてしまったのは痛恨でした。

守備のセットアップそのものは監督の準備の下に成り立っているのを感じました。センターバック2名に対してはイバルボ1人がついて、扇原、喜田の動きはチョドンゴン、田川がけん制し、マルティネス、斎藤(+サイドバック)に対してはサイドハーフとサイドバックの2名で対応する。そこにできたスペースを義希がケア。完全マンマークは無理なので天野の動きを注視しつつ、中央の3人でスペースケアと両立させるという所でしょうか。形としては、セカンドトップが引いて4-4-2や4-5-1という感じでした。3トップの3人の役割(タスク)がしっかりとしていたので、ブロックを組んでいる状態で不意にスペースを空けてしまってあっさりと崩されるということはなく、それだけに、ミスから発生したカウンターによる失点と言うのは悔やまれるものでした。

攻撃面ですが、イバルボを1トップに配置し、田川とチョドンゴンをセカンドトップ気味に起用。前線の3人が、最終ラインと中盤の間に上手くポジショニングしながらボールを引き出していました。中盤から後ろの動きとしては、ビルドアップ時にサイドハーフが下りてきて、センターバックと3人の隊列を作ります。サイドハーフの動きに連動し、同時にサイドバックが高い位置を保ちつつマリノスが形成するブロックの外側で待機します。形としては、3-4-3の形でしょうか。

この動きによって、センターバックとのパス交換で(時折下がってきた義希を活用して)でウーゴ・ビエイラと天野を無効化し、また、センターバックを経由したサイドチェンジがスムーズに行われていたので、逆サイドに展開してマリノスボランチのカバーリングの遅れが生じたところで、数的有利な状態を保ちつつサイドからの崩しをトライしていました。

マリノスとしても中央を割られたくないので、マリノスのサイドハーフは鳥栖のサイドハーフまで容易には出てきません。(出てきてしまうと芋づる式にスペースを空けてしまう)。ボールを外に追いやりたいマリノスの思惑通りであるという見方もありますが、苦労せずにボールをサイドから縦に持ちだせる形を作ったのは、鳥栖としては準備した通りの展開だったのではないでしょうか。

当然、ここまでは簡単にボールを持ちだせるので、そこから先をどう攻めるかというのが重要でして、例えば左サイドでは、パスの起点は原川であり、彼がボールを持って前を向いたところで田川が動き出しを始めます。サイドの局面で数的有利を作った後は、

・原川から田川に当てて、田川が引き付けた後にサイドの三丸に展開

・原川から田川に当てて、ポストプレイからの展開

・原川から三丸に当てて、三丸は引いてきた田川とのワンツーで抜け出し

・原川から三丸に当てて、プレスに入るサイドバックが空けたスペースに田川が抜けだし

という動きが求められ、実際にシュートチャンスを得たのは原川からの縦のボールが入ってからの展開でした。

当然、それは右サイドでも同じように構築されており、福田が引いて藤田をサイドから前に押し出し、チョドンゴンが上下動を繰り返してボールの引き出しを図るというのは左サイドの崩しと変わらないものでした。

また、そこにアクセントとして効いていたのがイバルボの奔放な動きです。中央の高い位置でボールを受けることもあれば、自ら引いてきて起点となることもあれば、サイドへの加勢に入ってより数的有利な状況を作り出すという動きによって、マリノスの守備の集中するエリアの分散を生み出し、鳥栖のボールの引き出し(攻撃のリズム)を作り出していました。イバルボが中央から出ていくことによって、マリノスのセンターバックを引き連れていくこともあり、中澤・デゲネクの高さのうちの1枚を引き出すことが出来ていたのはこの試合での重要なポイントでした。

藤田・三丸・福田(3バック時のアウトサイド)が自由に外でボールを持たせてもらっていたので、そこから単純にクロスを上げる攻撃も悪くないのですが、そのためには、中澤・デゲネクというセンターバックをすり抜けるピンポイントのボールを上げなければなりません。そのピンポイントのクロスにかけるよりは、3トップ(イバルボ・田川・チョドンゴン)の動きによって、中澤・デゲネクを引き出すシーンも作れていたので、そのパターンを繰り返す方がゴールの確率は高かった気がしました。後半、キーパーが飛び出した状態で単純にクロスをあげてセンターバックに跳ね返されていましたが、あれがこの試合の象徴的なシーンなのかなと。単純なクロスでは、中澤・デゲネクの壁は越えられません。

後半の選手交代は、私は決して得策ではないように感じました。システムの変更ではあったのですが、攻撃面では試合開始当初から4-4-3の状態から両サイドバックを押し出して3-4-3の形を作っていたので、それならば最初からその形を作っておこうというものなのですが、守勢に入ったときが、5-3-2の形になってしまうので、前に出ていくスピードに若干遅れが生じてしまいました。

また、豊田が入った余波により、イバルボが右サイドにポジショニングを行いましたが、これによってセンターバックが、豊田によって中央にピン止めされてしまい、これまで以上に中澤・デゲネクが中央にしっかりとポジションを取ることになったのは、得点の確率を下げる動きとなってしまいました。(豊田が中澤・デゲネクを凌駕するプレイヤーであればよいのですが、これまでの戦いからも抑えられてきていたので。)

池田に関しては、上下動を繰り返し、時折サイドに顔を出してボールの引き出しを狙っていたのですが、チームが最初から準備していたものではなく、個人の動きに期待して突発的なスペースづくりを狙うものであったため、味方との連動性に乏しく、引いてスペースケアをしながら構えるマリノス相手ではなかなか通用しない攻撃となってしまいました。池田の見せ場はアディショナルタイムに権田が蹴ったキックがゴール前まで行ったのに反応してシュートを狙ったシーンでした。このような突発的なチャンスが発生した時こそ、彼の持ち味として決めてほしかったのですが、わずかに足が届かず残念でした。

もうひとつ、選手交代によって、田川の役割(原川・三丸との連係)を担う選手がいなくなったので、左サイドからの攻撃が息を潜めてしまいました。前半から三丸が良い形でボールを持てていて、もう少しの工夫で崩し切れるというところだったのでそれを継続してほしかったなという気持ちはありましたが、マッシモさんとしては、やり方を少し変えて閉塞感を打破しようという意図だったのでしょう。豊田・池田の二人の息の合ったコンビネーションに期待していたのでしょうが、残念ながら実を結びませんでした。

攻撃の組み立て方そのものは悪くなかったので、人を変えることによって引き出し方を変えるという意味では、セカンドトップの位置に水野・石川を入れて、組み立ては変えずにボールが入ってからスピードによる突破を狙うという形もひとつの選択肢だったのかなという所です。彼らに田川・チョドンゴンの役割を担わせ、高さはなくなるものの、疲れが出てきた最終ラインに対して高さではなくスピードをぶつけて欲しかったですね。

この試合、マリノスへの対応としては、攻撃も守備もある程度仕込んできたのかなというのは感じました。監督のインタビューからもそれが伺えます。選手が大幅に入れ替わって戦い方を確立できていない状況で、やりたい事をやれたとしてもそれがなかなか結果として結びつかない状況ですが、千里の道も一歩からということで、試合を重ねていくことによって、ブラッシュアップしていくしかないですね。

<画像引用元:DAZN>

まず、失点シーンですが、川崎戦でやられた状況と同じことを繰り返してしまいました。複数人で前から奪いに行くものの交わされてしまい、広大なスペースを利用されてサイドを独走され、最後は相手のフィニッシュ時の対応のまずさによって失点。どこかで見た光景による失点を再び見なければならなくなってしまったのは、決してうれしいものではありませんね。