2018年07月26日

2018 第17節 : サガン鳥栖 VS ベガルタ仙台(後編)

仙台戦のレビューです。今回はシステムが異なるチーム同士の対戦でしたので、局面において有利、不利が生まれやすい状態の試合が想定されたのですが、両チームともに、自分たちのスタイルは崩さないように相手の守備の仕組みを利用した攻撃をしっかりと模索しておりました。いつも通り鳥栖が試合中にシステムを変更したり、メンバーを可変に動かしたりするので、ボールや人の動きによって有利・不利となる局面が互いにめまぐるしく変わっていく状況下ではありましたが、鳥栖がホームでの戦いという点と、システム変更によって鳥栖がビルドアップの出口を確立していたという点において、最終的には鳥栖が攻めて仙台がカウンターを仕掛けるという展開になりました。

鳥栖のセットアップは、攻撃時には4-3-3、守備時には前からプレスをかける時には4-3-3、ミドルサードで構える時には4-4-2、押し込まれてリトリートした時には5-3-2という陣形でした。仙台のセットアップは、攻撃時にはウイングバックが大きく前進し、フォワードに近い位置でプレイしていたので、3-1-4-2のような形でしょうか。守備時には5-1-2-2でミドルサード付近からのプレスを慣行していましたが、ウイングバックがせり出すことによって鳥栖とのミスマッチを解消し、ボールの追い出しに成功しておりました。鳥栖にとっては、ボール回しが窮屈であるうえに、湘南に比べると仙台の方が比較的後ろに重心がありましたので、ウイングバックの裏というスペースも簡単には与えてくれず、攻撃的には小野のドリブルや池田のキープ、ロングボールのセカンドボール狙いという形に依存する格好となってしまいました。

鳥栖の序盤は4-3-3での守備で進めていたのですが、思うようにボールの追い込みが上手くいかずに取りどころを設定できず、ショートカウンターに繋げることが出来ませんでした。4-3-3は攻撃も詰まっていましたが、守備面でもウイークポイントをつかれておりまして、仙台がキーパーやアンカーを利用してフォワードのプレスを外すことに成功すると、鳥栖の中盤が4-3でのブロックにならざるを得ず、センターバックからウイングバックへ早い展開でスライドが追い付かずに、蜂須賀からダイレクトに縦へのパスを出されたり、蜂須賀が吉田を引きずり出すようなドリブルで鳥栖のセンターバックーサイドバック間を空けてそこに仙台のセカンドトップが飛び込むという攻撃を仕掛けられていました。今回はセンターバックーサイドバック間が空いてしまった時には、原川や福田がしっかりとカバーリングできていたため、決定的なピンチとはまでは至らなかったのですが、早い展開でボールをゴールライン近くまで運ばれるのは気持ちよいものではありません。守備を4-4-2にして、仙台最終ライン3人に対してフォワード2人と数的不利を生んだとしても、ウイングバックの攻撃に対する守備アクションを早めるという修正は良かったと思います。

このように、鳥栖にとっては仙台の陣形は

「自分たちの攻撃時にはミラーゲームのようにプレスを受ける」

「守備時にはミスマッチをつかれて3センターの脇をつかれて早い攻撃を受ける」

という決して自分たちの望むような展開とはなっておりませんでした。この状況を察知して、マッシモは前半途中から小野を下げたり、池田に代えて義希を入れたりしつつ、4-4-2システムへとシフトしていきました。結果的にはこの変更が奏功して段々とイニシアチブを握れるようになり、後半の猛攻に繋がったと思います。

前半と後半のシステムの違いによる成果ですが、前半の30分頃から、前からのプレスを少し抑えて、小野を下げてミドルサードから4-4-2で構えるようになり、また、後半に入って池田に代わって義希が入ると4-4-2でビルドアップを試みるようになりました。この変更が良かったのは、サイドハーフ(福田、義希)を高い位置にポジショニングさせてウイングバックをピン止めさせることができた事です。ウイングバックが上がれない仙台はサイドバック(藤田、吉田)にボールが入った時には仙台のセカンドトップがプレスに入る仕組みに変わりました。この鳥栖のシステム変更による仙台のファースト守備の変更によって、最終ラインの前にスペースを作ることができ、そのスペースを利用してフォワードがボールを受けたり、ドイスボランチ(高橋秀、原川)がボールを運べるようになりました。後半の方が鳥栖の攻撃が機能するようになったのは、ビルドアップにおけるパス回しのルートを確保することができたからということです。

実は、前半も4-3-3のまま少し形を変える事によってビルドアップがうまく行く仕組みも構築できていました。それは、ボランチの高橋秀が鳥栖の最終ライン(高橋祐の脇)におちてビルドアップを実施した時です。ミラーゲームのような形になって右サイドで詰まってしまって左サイドに展開したシーンですが、高橋秀が最終ラインに降りることによって、仙台のツートップのプレスに対してひとり余らせることができました。また、センターバックの脇でボールを受けたタイミングで、吉田と原川が高い位置でポジションを取ることにより、仙台のディフェンス陣が高橋秀にプレスをかけるのを躊躇させます。高橋秀はそのスペースを狙ってボールを運び、吉田にボールを預けてサイドの裏のスペースへ走り込みます。この状況を作ることによって、高橋秀が中野を引っ張り、原川は奥埜のポジショニングを引きさげて吉田が前を向いてボールを持つことに成功しました。その後は3人のパス交換で原川がスルーパスを出すチャンスまで演出しています。

この形は仙台のウイングバックのプレスでブレーキがかかっていた右サイドに比べると非常にスムーズにボールを運ぶことができていました。この形を繰り返すと面白いなと思っていたのですが、高橋秀がサイドに出て行ってしまうので、ネガティブトランジション時(攻から守への切り替え時)のリスクを考えると、前半でもありましたし、多用するのを躊躇したのかもしれません。

※ ちなみに、試合中にこのビルドアップの形についてツイートしたのですが、そのツイートが消えてしまっていました。どこに行ったのだろう?(笑) 観客が多くて通信状況が悪かったのかな。

前半から攻守ともに良くもないけど悪くもないという4-3-3ベースの戦いだったのですが、システムを4-4-2に切り替えた結果、試合のイニシアチブを握ることに成功しました。マッシモのこのシステム切り替えの判断としては非常に良かったと思います。(ただし前編で語っていますが、最後の選手交代で藤田を外して安在を投入した上での全体の配置変更は疑問が残るところではあります。)あとは得点を取るだけという状況だったのですが、その1点が本当に遠く、逆に仙台にショートカウンターから決められてしまうという、本当に残念な試合結果に終わりました。なお、失点シーンに関しては、前編に記載しているので本編ではふれません。

さて、今回の目玉は何と言ってもフェルナンド・トーレスですよね。トーレスのプレイの良かったところをまとめました。

1.スペース認知

トーレスのアシスト未遂やゴール未遂に終わったシーンは、上記で述べた、仙台の最終ラインのスペースが空きがちであるという事を察知したトーレスが、上手にそのスペースを使うプレイが絡んでいます。トーレスと言えばスルーパスに対して裏抜けしてゴールというシーンを想像してしまうのですが、裏に使えるスペースがあるかどうかというのは相手の陣形あっての事です。今回の仙台の守備組織では最終ラインの前のスペースを活用した方がより良いという戦術的思想が働いたのだと思います。

2.味方の位置の認知

トーレスが入って最初のボールアクションだったでしょうか。スローインを受けてバックヘッドで小野の下へパスを送ったシーンがありました。ゴール前の場面でも、ハイボールに対して早いタイミングのジャンプで相手を制して、バックヘッドで味方に送り込むというシーンがありました。(義希の飛び込みが僅かに及ばず得点には繋がりませんでしたが、コーナーキックのチャンスを得ました)。トーレスは自分のポジション、そして味方のポジションを常に把握しています。これが、自分も生きる、味方も生きるというプレイの大前提です。味方の認知ができているプレイヤーなので確実にチャンスメイクを遂行することができます。

3.シュートコースの認知

右サイド、左サイド、双方ともに1度ずつ見せてくれたのですが、ペナルティエリア付近でボールを受けた際に、カットインしてシュートというこのスピードが非常に速かったです。どちらもキーパーセーブやディフェンスのスライディングで入りはしなかったものの、確実にシュートというアクションを取れるのは非常に大きな武器です。ゴールのにおいは確実に充満しています。

改めて言う話でもないのですが、トーレスはまだコンディションが上がらない中でも十分にその実力の片鱗を見せてくれました。分かりきったことですが、鳥栖としての課題は、如何に良いクロスをトーレスに上げるかという所ですよね。それがかなえば豊田を囮にしてトーレスが決めたり、トーレスを囮にして豊田が決めたりという事もできるのですが、いかんせん、この試合でもクロスがトーレスまで行かずに手前でカットされるというシーンが多かったです。トーレスのストロングポイントを生かすためのプレイヤーという意味でも、金崎の加入は非常に大きいかもですね。

ここの所めまぐるしく環境が変わっているサガン鳥栖ですが、現実的には降格圏内にあえいでいます。次節ホーム磐田戦は、一戦必勝の構えで必ず勝ち点3を奪って欲しいと思います。

<画像引用元:DAZN>

鳥栖のセットアップは、攻撃時には4-3-3、守備時には前からプレスをかける時には4-3-3、ミドルサードで構える時には4-4-2、押し込まれてリトリートした時には5-3-2という陣形でした。仙台のセットアップは、攻撃時にはウイングバックが大きく前進し、フォワードに近い位置でプレイしていたので、3-1-4-2のような形でしょうか。守備時には5-1-2-2でミドルサード付近からのプレスを慣行していましたが、ウイングバックがせり出すことによって鳥栖とのミスマッチを解消し、ボールの追い出しに成功しておりました。鳥栖にとっては、ボール回しが窮屈であるうえに、湘南に比べると仙台の方が比較的後ろに重心がありましたので、ウイングバックの裏というスペースも簡単には与えてくれず、攻撃的には小野のドリブルや池田のキープ、ロングボールのセカンドボール狙いという形に依存する格好となってしまいました。

鳥栖の序盤は4-3-3での守備で進めていたのですが、思うようにボールの追い込みが上手くいかずに取りどころを設定できず、ショートカウンターに繋げることが出来ませんでした。4-3-3は攻撃も詰まっていましたが、守備面でもウイークポイントをつかれておりまして、仙台がキーパーやアンカーを利用してフォワードのプレスを外すことに成功すると、鳥栖の中盤が4-3でのブロックにならざるを得ず、センターバックからウイングバックへ早い展開でスライドが追い付かずに、蜂須賀からダイレクトに縦へのパスを出されたり、蜂須賀が吉田を引きずり出すようなドリブルで鳥栖のセンターバックーサイドバック間を空けてそこに仙台のセカンドトップが飛び込むという攻撃を仕掛けられていました。今回はセンターバックーサイドバック間が空いてしまった時には、原川や福田がしっかりとカバーリングできていたため、決定的なピンチとはまでは至らなかったのですが、早い展開でボールをゴールライン近くまで運ばれるのは気持ちよいものではありません。守備を4-4-2にして、仙台最終ライン3人に対してフォワード2人と数的不利を生んだとしても、ウイングバックの攻撃に対する守備アクションを早めるという修正は良かったと思います。

このように、鳥栖にとっては仙台の陣形は

「自分たちの攻撃時にはミラーゲームのようにプレスを受ける」

「守備時にはミスマッチをつかれて3センターの脇をつかれて早い攻撃を受ける」

という決して自分たちの望むような展開とはなっておりませんでした。この状況を察知して、マッシモは前半途中から小野を下げたり、池田に代えて義希を入れたりしつつ、4-4-2システムへとシフトしていきました。結果的にはこの変更が奏功して段々とイニシアチブを握れるようになり、後半の猛攻に繋がったと思います。

前半と後半のシステムの違いによる成果ですが、前半の30分頃から、前からのプレスを少し抑えて、小野を下げてミドルサードから4-4-2で構えるようになり、また、後半に入って池田に代わって義希が入ると4-4-2でビルドアップを試みるようになりました。この変更が良かったのは、サイドハーフ(福田、義希)を高い位置にポジショニングさせてウイングバックをピン止めさせることができた事です。ウイングバックが上がれない仙台はサイドバック(藤田、吉田)にボールが入った時には仙台のセカンドトップがプレスに入る仕組みに変わりました。この鳥栖のシステム変更による仙台のファースト守備の変更によって、最終ラインの前にスペースを作ることができ、そのスペースを利用してフォワードがボールを受けたり、ドイスボランチ(高橋秀、原川)がボールを運べるようになりました。後半の方が鳥栖の攻撃が機能するようになったのは、ビルドアップにおけるパス回しのルートを確保することができたからということです。

実は、前半も4-3-3のまま少し形を変える事によってビルドアップがうまく行く仕組みも構築できていました。それは、ボランチの高橋秀が鳥栖の最終ライン(高橋祐の脇)におちてビルドアップを実施した時です。ミラーゲームのような形になって右サイドで詰まってしまって左サイドに展開したシーンですが、高橋秀が最終ラインに降りることによって、仙台のツートップのプレスに対してひとり余らせることができました。また、センターバックの脇でボールを受けたタイミングで、吉田と原川が高い位置でポジションを取ることにより、仙台のディフェンス陣が高橋秀にプレスをかけるのを躊躇させます。高橋秀はそのスペースを狙ってボールを運び、吉田にボールを預けてサイドの裏のスペースへ走り込みます。この状況を作ることによって、高橋秀が中野を引っ張り、原川は奥埜のポジショニングを引きさげて吉田が前を向いてボールを持つことに成功しました。その後は3人のパス交換で原川がスルーパスを出すチャンスまで演出しています。

この形は仙台のウイングバックのプレスでブレーキがかかっていた右サイドに比べると非常にスムーズにボールを運ぶことができていました。この形を繰り返すと面白いなと思っていたのですが、高橋秀がサイドに出て行ってしまうので、ネガティブトランジション時(攻から守への切り替え時)のリスクを考えると、前半でもありましたし、多用するのを躊躇したのかもしれません。

※ ちなみに、試合中にこのビルドアップの形についてツイートしたのですが、そのツイートが消えてしまっていました。どこに行ったのだろう?(笑) 観客が多くて通信状況が悪かったのかな。

前半から攻守ともに良くもないけど悪くもないという4-3-3ベースの戦いだったのですが、システムを4-4-2に切り替えた結果、試合のイニシアチブを握ることに成功しました。マッシモのこのシステム切り替えの判断としては非常に良かったと思います。(ただし前編で語っていますが、最後の選手交代で藤田を外して安在を投入した上での全体の配置変更は疑問が残るところではあります。)あとは得点を取るだけという状況だったのですが、その1点が本当に遠く、逆に仙台にショートカウンターから決められてしまうという、本当に残念な試合結果に終わりました。なお、失点シーンに関しては、前編に記載しているので本編ではふれません。

さて、今回の目玉は何と言ってもフェルナンド・トーレスですよね。トーレスのプレイの良かったところをまとめました。

1.スペース認知

トーレスのアシスト未遂やゴール未遂に終わったシーンは、上記で述べた、仙台の最終ラインのスペースが空きがちであるという事を察知したトーレスが、上手にそのスペースを使うプレイが絡んでいます。トーレスと言えばスルーパスに対して裏抜けしてゴールというシーンを想像してしまうのですが、裏に使えるスペースがあるかどうかというのは相手の陣形あっての事です。今回の仙台の守備組織では最終ラインの前のスペースを活用した方がより良いという戦術的思想が働いたのだと思います。

2.味方の位置の認知

トーレスが入って最初のボールアクションだったでしょうか。スローインを受けてバックヘッドで小野の下へパスを送ったシーンがありました。ゴール前の場面でも、ハイボールに対して早いタイミングのジャンプで相手を制して、バックヘッドで味方に送り込むというシーンがありました。(義希の飛び込みが僅かに及ばず得点には繋がりませんでしたが、コーナーキックのチャンスを得ました)。トーレスは自分のポジション、そして味方のポジションを常に把握しています。これが、自分も生きる、味方も生きるというプレイの大前提です。味方の認知ができているプレイヤーなので確実にチャンスメイクを遂行することができます。

3.シュートコースの認知

右サイド、左サイド、双方ともに1度ずつ見せてくれたのですが、ペナルティエリア付近でボールを受けた際に、カットインしてシュートというこのスピードが非常に速かったです。どちらもキーパーセーブやディフェンスのスライディングで入りはしなかったものの、確実にシュートというアクションを取れるのは非常に大きな武器です。ゴールのにおいは確実に充満しています。

改めて言う話でもないのですが、トーレスはまだコンディションが上がらない中でも十分にその実力の片鱗を見せてくれました。分かりきったことですが、鳥栖としての課題は、如何に良いクロスをトーレスに上げるかという所ですよね。それがかなえば豊田を囮にしてトーレスが決めたり、トーレスを囮にして豊田が決めたりという事もできるのですが、いかんせん、この試合でもクロスがトーレスまで行かずに手前でカットされるというシーンが多かったです。トーレスのストロングポイントを生かすためのプレイヤーという意味でも、金崎の加入は非常に大きいかもですね。

ここの所めまぐるしく環境が変わっているサガン鳥栖ですが、現実的には降格圏内にあえいでいます。次節ホーム磐田戦は、一戦必勝の構えで必ず勝ち点3を奪って欲しいと思います。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

12:29

│Match Impression (2018)

2018年07月24日

2018 第17節 : サガン鳥栖 VS ベガルタ仙台(前編)

仙台戦のレビュー(前編)です。今回は、失点シーンをピックアップしたレビューです。試合全体におけるシステムや流れについては、後編で記載します。

失点シーンに関しては、藤田に代わって安在が入った交替が伏線でした。ポジションとしては、右サイドバックに福田が下りて最終ラインに入ります。中盤は右から義希、原川、高橋秀、安在とフラットな4枚での構成とし、セントラルハーフの4人で攻撃・守備の分担をする配置へと変わりました。この時点で高橋秀はアンカーという役割から解放されています。また義希を中央ではなくサイドに配置することによってカウンターでの機動力(前線への飛び出し)を重視しました。原川はディフェンスラインからボールを受け取り中央からボールを散らす役へと変わります。

選手交代と配置が、リスクをかけてでも得点を取りに行くというベンチからのメッセージですので、中盤の選手はいやがおうにも前へ前へとポジションを取ることになります。スタジアムの熱気も高まり、押せ押せムードで攻撃に対する意欲が高くなるので、リスクマネジメントという意識が段々と薄らいでいきます。ちょうどこの頃、解説の小林さんが、鳥栖は押せ押せだけど、センターバックだけ残してボランチがいないから、リスク管理をしておかないと最後にやられる可能性があるという解説をされていらっしゃいました。まさにその通りになってしまったというわけです。

失点シーンを振り返りましょう。ディフェンスラインからのクリアボールを小野が競り勝ち、トーレスにボールが収まります。この時点で、右サイドハーフの義希と左ボランチの高橋秀が前線へと飛び出します。トーレスは高橋秀の動きを見て、彼の前方のスペースへパスを送り出しますが、ここでハプニングが発生します。先ほどの競り合いから立ち上がった小野が、トーレスの出したパスにヒールで触れてしまい、ボールの勢いが弱まってしまいました。これによって高橋秀の所までボールが届かず、仙台の平岡のスライディングによってボールを奪われてそのボールが蜂須賀に収まります。ここから、鳥栖の選手たちの対応に関して、3つの問題が発生してしまいます。

1.高橋秀のプレス

蜂須賀にボールが収まったシーンで、安在と高橋秀の2人がプレスに入っています。プレスそのものに関しては、高い位置で奪う事ができたら再びカウンター攻撃に行けるのでそのような判断もあるかとは思います。しかしながら、中盤のスペースを空けて飛び出している状態で2人がプレスに行くというのは大きなリスクであり、プレスに行ったならば必ず奪いきるか相手にバックパスの選択をさせなければなりません。残念ながらボールを奪う事が出来ずに仙台が前進するきっかけを作ってしまう事となりました。

ここでは、蜂須賀の方に向かうのではなく自らの本来のポジションへリトリートするだけでも石原へのパスコースは遮断されますし、蜂須賀も高橋秀が視界に入るので石原へのパスという選択肢が消えていた可能性も高いです。自らのポジションに戻りきれずとも、リトリートする動きだけで次の仙台の攻撃アクションを阻止できたのではないかというのが見解です。

2.原川の守備強度

次に、原川の守備対応です。ここに関しては、左サイドボランチの高橋秀の動きに依る所もありますので指摘するのは少し酷かなという場面ではありますが、彼の対応次第では防げた可能性があるという事で記載させてもらいます。トーレスのボールが平岡にカットされ、蜂須賀に収まる状況下において、原川はポジショニングをスライドできずボールウォッチャーになっています。ここでバイタル前が空いているという危険を察知し、更に仙台のセカンドトップがそのスペースにポジショニングしているという状況を把握できたならば、ポジショニングを少しでもボールサイドに取る事によって、石原に対してのプレスが間に合った可能性があります。ただし、彼の守備強度がそもそも強くないという根底がありまして、その役割は義希や福田(あえて言うならば加藤)が得意とするプレイであります。義希と原川の配置が逆であったならば守備強度が保てていたのではないかという想像は難くありません。

3.福田の対応

先に書きますが、オフサイドではなかったであろうというのが当Blogの見解です。オフサイド検証に関しては後程。

オフサイドを取れなかった原因としては、福田がラインを合わせられずに残っていた事だと想定されます。さらに、福田は背後から迫ってきている西村を認知しているにも関わらず、ジャーメインからのクロス対応が出来ませんでした。現代のサイドバックは、スペース圧縮という考え方の下での動きになりますので、ポジショニングのスライドによって時折センターバックとしての役割をこなさなければなりません。守備強度という観点から行きますと、センターバックの選手がサイドバックをこなすことはできても、セントラルハーフの選手がこなすというのはなかなか難しいものがあります。

実は、この失点シーンの前にもカウンターによって西村にあわやというシーンを作られてしまっていました。両サイドバックが高い位置を取るという事は、カウンターに対するリスクが高まるということになりますので、福田のサイドバックとしてのポジショニングに対してマッシモからどのように指示がでていたのかというのは気になる所です。

ちなみに、福田に関しては第2節のV・ファーレン長崎戦でもサイドバックに入っていますが、この節でも福田の対応に問題があり、急造サイドバックの難しさをレビュー内で指摘しています。福田がサイドバックに入ることによる「攻撃への貢献」と「守備強度の低下」を秤にかけると、彼のサイドバックというのは、そこまでメリットはないのではないかと考えます。

参考 ⇒ <第2節:対V・ファーレン戦のレビュー>

■ オフサイド検証

今回のオフサイドの検証としては、遠近法における「消失点」という考え方を用いています。(画面上で平行でないように見えても)本来平行であるものは、それらの平行な線を延長すると、奥行き方向に向かって最終的に交わる点が存在します。それを消失点といい平行な線を引く際の基準点として利用できるので、消失点からオフサイドの基準となるディフェンスの選手に向かって直線を引くと、オフサイドラインを求める事ができるという理論です。(下記のサイトを参考にしています。)

<参考サイト> オフサイドラインの引き方(とりあえず)

今回は、簡易的に二次元の仮想オフサイドラインで検証してみました。百聞は一見に如かずという事で、画像をご覧ください。消失点の決定に用いたのが、ハーフウェーライン、ペナルティエリアのライン、ゴールラインで、消失点からディフェンスラインの中でも一番最後方にいたと思われる福田に向けて仮想のオフサイドラインを黄色で引いています。オフサイドラインは、「頭、胴体、足の一部でも」「手および腕は含まれない」というルールですので、いろいろと線を引いた結果、一番ゴールに近かった福田の頭に向かって仮想のオフサイドラインを引いています。

この検証図で見ると、福田が残っていることによってオフサイドが取れなかったように見えます。無論、簡易検証であるので事実と断定はできませんが、完全にオフサイドだったと言い切れるような場面でもないという事が分かります。福田の位置が見えていなかった高橋祐やミンヒョクはやむを得ないとして、せめてすべての選手が見えていた福田だけでも足を止めずにプレイできていればというのはありますね。

このように、様々な問題点が重なって発生してしまった失点なのですが、今回は、選手たちの責任よりもこの配置で終盤戦に挑んだマッシモの判断に問題があったのではないかというのが当ブログの見解です。無論、勝ち点3を得るためにリスクを冒してでも得点を取りに行くというチャレンジは必要ですし、ここで得点が獲れていればこのチャレンジ成功ということになります。しかしながら、結果としてカウンターからの失点を喫して敗北となってしまいました。

失点はプレーの結果でありそこだけを責めるのは単なる結果論であるのですが、リスクのかけ方としてこの選手起用が適切だったのか、この選手配置が適切であったのかというのは、今後分析しなければならない部分だと思います。そういう意味で、今回の失点の一連の流れを考えると、今回はマッシモの選手配置に問題があって招いた失点ではないかと感じています。

ここで、ベガルタ仙台戦レビューの前編は終了です。後編は、システムの違いによる互いの攻撃方法やトーレスのプレイについて記載したいと思います。

失点シーンに関しては、藤田に代わって安在が入った交替が伏線でした。ポジションとしては、右サイドバックに福田が下りて最終ラインに入ります。中盤は右から義希、原川、高橋秀、安在とフラットな4枚での構成とし、セントラルハーフの4人で攻撃・守備の分担をする配置へと変わりました。この時点で高橋秀はアンカーという役割から解放されています。また義希を中央ではなくサイドに配置することによってカウンターでの機動力(前線への飛び出し)を重視しました。原川はディフェンスラインからボールを受け取り中央からボールを散らす役へと変わります。

選手交代と配置が、リスクをかけてでも得点を取りに行くというベンチからのメッセージですので、中盤の選手はいやがおうにも前へ前へとポジションを取ることになります。スタジアムの熱気も高まり、押せ押せムードで攻撃に対する意欲が高くなるので、リスクマネジメントという意識が段々と薄らいでいきます。ちょうどこの頃、解説の小林さんが、鳥栖は押せ押せだけど、センターバックだけ残してボランチがいないから、リスク管理をしておかないと最後にやられる可能性があるという解説をされていらっしゃいました。まさにその通りになってしまったというわけです。

失点シーンを振り返りましょう。ディフェンスラインからのクリアボールを小野が競り勝ち、トーレスにボールが収まります。この時点で、右サイドハーフの義希と左ボランチの高橋秀が前線へと飛び出します。トーレスは高橋秀の動きを見て、彼の前方のスペースへパスを送り出しますが、ここでハプニングが発生します。先ほどの競り合いから立ち上がった小野が、トーレスの出したパスにヒールで触れてしまい、ボールの勢いが弱まってしまいました。これによって高橋秀の所までボールが届かず、仙台の平岡のスライディングによってボールを奪われてそのボールが蜂須賀に収まります。ここから、鳥栖の選手たちの対応に関して、3つの問題が発生してしまいます。

1.高橋秀のプレス

蜂須賀にボールが収まったシーンで、安在と高橋秀の2人がプレスに入っています。プレスそのものに関しては、高い位置で奪う事ができたら再びカウンター攻撃に行けるのでそのような判断もあるかとは思います。しかしながら、中盤のスペースを空けて飛び出している状態で2人がプレスに行くというのは大きなリスクであり、プレスに行ったならば必ず奪いきるか相手にバックパスの選択をさせなければなりません。残念ながらボールを奪う事が出来ずに仙台が前進するきっかけを作ってしまう事となりました。

ここでは、蜂須賀の方に向かうのではなく自らの本来のポジションへリトリートするだけでも石原へのパスコースは遮断されますし、蜂須賀も高橋秀が視界に入るので石原へのパスという選択肢が消えていた可能性も高いです。自らのポジションに戻りきれずとも、リトリートする動きだけで次の仙台の攻撃アクションを阻止できたのではないかというのが見解です。

2.原川の守備強度

次に、原川の守備対応です。ここに関しては、左サイドボランチの高橋秀の動きに依る所もありますので指摘するのは少し酷かなという場面ではありますが、彼の対応次第では防げた可能性があるという事で記載させてもらいます。トーレスのボールが平岡にカットされ、蜂須賀に収まる状況下において、原川はポジショニングをスライドできずボールウォッチャーになっています。ここでバイタル前が空いているという危険を察知し、更に仙台のセカンドトップがそのスペースにポジショニングしているという状況を把握できたならば、ポジショニングを少しでもボールサイドに取る事によって、石原に対してのプレスが間に合った可能性があります。ただし、彼の守備強度がそもそも強くないという根底がありまして、その役割は義希や福田(あえて言うならば加藤)が得意とするプレイであります。義希と原川の配置が逆であったならば守備強度が保てていたのではないかという想像は難くありません。

3.福田の対応

先に書きますが、オフサイドではなかったであろうというのが当Blogの見解です。オフサイド検証に関しては後程。

オフサイドを取れなかった原因としては、福田がラインを合わせられずに残っていた事だと想定されます。さらに、福田は背後から迫ってきている西村を認知しているにも関わらず、ジャーメインからのクロス対応が出来ませんでした。現代のサイドバックは、スペース圧縮という考え方の下での動きになりますので、ポジショニングのスライドによって時折センターバックとしての役割をこなさなければなりません。守備強度という観点から行きますと、センターバックの選手がサイドバックをこなすことはできても、セントラルハーフの選手がこなすというのはなかなか難しいものがあります。

実は、この失点シーンの前にもカウンターによって西村にあわやというシーンを作られてしまっていました。両サイドバックが高い位置を取るという事は、カウンターに対するリスクが高まるということになりますので、福田のサイドバックとしてのポジショニングに対してマッシモからどのように指示がでていたのかというのは気になる所です。

ちなみに、福田に関しては第2節のV・ファーレン長崎戦でもサイドバックに入っていますが、この節でも福田の対応に問題があり、急造サイドバックの難しさをレビュー内で指摘しています。福田がサイドバックに入ることによる「攻撃への貢献」と「守備強度の低下」を秤にかけると、彼のサイドバックというのは、そこまでメリットはないのではないかと考えます。

参考 ⇒ <第2節:対V・ファーレン戦のレビュー>

■ オフサイド検証

今回のオフサイドの検証としては、遠近法における「消失点」という考え方を用いています。(画面上で平行でないように見えても)本来平行であるものは、それらの平行な線を延長すると、奥行き方向に向かって最終的に交わる点が存在します。それを消失点といい平行な線を引く際の基準点として利用できるので、消失点からオフサイドの基準となるディフェンスの選手に向かって直線を引くと、オフサイドラインを求める事ができるという理論です。(下記のサイトを参考にしています。)

<参考サイト> オフサイドラインの引き方(とりあえず)

今回は、簡易的に二次元の仮想オフサイドラインで検証してみました。百聞は一見に如かずという事で、画像をご覧ください。消失点の決定に用いたのが、ハーフウェーライン、ペナルティエリアのライン、ゴールラインで、消失点からディフェンスラインの中でも一番最後方にいたと思われる福田に向けて仮想のオフサイドラインを黄色で引いています。オフサイドラインは、「頭、胴体、足の一部でも」「手および腕は含まれない」というルールですので、いろいろと線を引いた結果、一番ゴールに近かった福田の頭に向かって仮想のオフサイドラインを引いています。

この検証図で見ると、福田が残っていることによってオフサイドが取れなかったように見えます。無論、簡易検証であるので事実と断定はできませんが、完全にオフサイドだったと言い切れるような場面でもないという事が分かります。福田の位置が見えていなかった高橋祐やミンヒョクはやむを得ないとして、せめてすべての選手が見えていた福田だけでも足を止めずにプレイできていればというのはありますね。

このように、様々な問題点が重なって発生してしまった失点なのですが、今回は、選手たちの責任よりもこの配置で終盤戦に挑んだマッシモの判断に問題があったのではないかというのが当ブログの見解です。無論、勝ち点3を得るためにリスクを冒してでも得点を取りに行くというチャレンジは必要ですし、ここで得点が獲れていればこのチャレンジ成功ということになります。しかしながら、結果としてカウンターからの失点を喫して敗北となってしまいました。

失点はプレーの結果でありそこだけを責めるのは単なる結果論であるのですが、リスクのかけ方としてこの選手起用が適切だったのか、この選手配置が適切であったのかというのは、今後分析しなければならない部分だと思います。そういう意味で、今回の失点の一連の流れを考えると、今回はマッシモの選手配置に問題があって招いた失点ではないかと感じています。

ここで、ベガルタ仙台戦レビューの前編は終了です。後編は、システムの違いによる互いの攻撃方法やトーレスのプレイについて記載したいと思います。

Posted by オオタニ at

19:24

│Match Impression (2018)

2018年07月20日

2018 第16節 : 湘南ベルマーレ VS サガン鳥栖

ワールドカップ中断明けのアウェー湘南戦は1-1のドローで終わりました。試合展開としては、どちらもイニシアチブを握れていない中で先制点を与えてしまって嫌な展開ではありましたが、終盤まで運動量が衰えずに湘南のカウンターをしのぎながら追い付いたドローですので、勝ち点1とはいえ非常に価値のある試合だったかと思います。

鳥栖のセットアップは、4-3-2-1ではありましたが、今回の試合ではセットアップポジションは試合を語る上で大きな要素ではなく、前からプレッシャーをかけたい状況では小野や義希が前線までポジションを上げ4-3-3のような形になって3センターバックにプレッシャーをかけたり、また、押し込まれたときにはインサイドハーフの福田や原川が最終ラインにポジションを落として5-3-2の形になって湘南のウイングバックを迎撃したり、システムのミスマッチがあったので難しい局面もありましたが、選手たちがボールや味方の状況に合わせて柔軟な対応を取っていました。さしずめ、義希は前線のリベロみたいな活用で前からプレッシャーをかける事もあれば、最終ラインに下がってインサイドハーフのカバーリングを行う対応もあり、なるほどこのような活用方法もあるのかという起用でした。

試合は序盤から、つぶし合いの様相でありまして、両チームともにバランスよく前からのプレッシャーとリトリートしてからの守備ブロックを使い分けていました。特に前半は互いにプレッシャーが強かったのでロングボールを蹴るシーンが多くなりますが、双方ともにセカンドボールへの意識が強くて一進一退の攻防となりました。また、ゴール前に迫られた時には、鳥栖はインサイドハーフを下げる事により、湘南はウイングバックを下げる事によって双方ともに最終ラインを5枚で固めるという形で非常に堅固な守備となっていたので、いかにして相手のブロックがそろう前に攻撃をするか、また、いかにして相手のブロックを前に引き出すことができるのかというのがポイントでした。

その中で、今回の鳥栖の攻撃のコンセプトが3つ見られたので、そちらを紹介します。

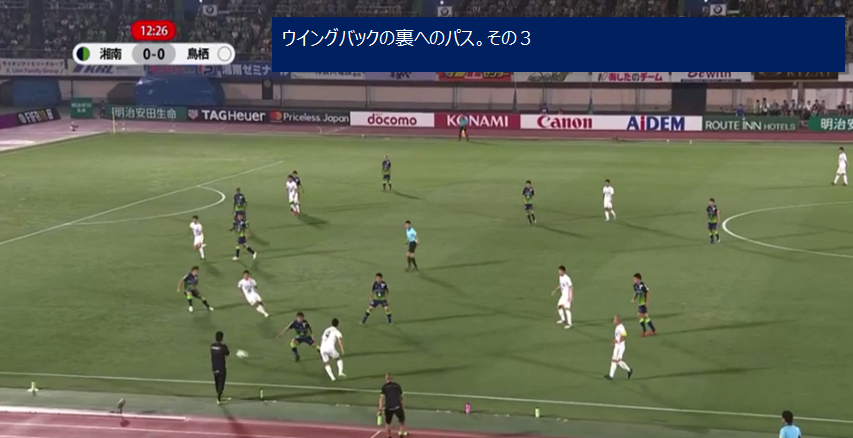

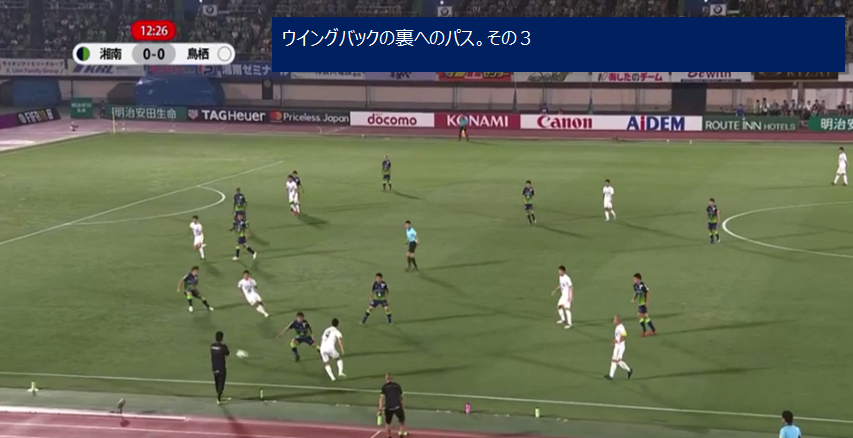

1.ウイングバックの裏を狙ったビルドアップ

鳥栖のサイドにボールが入った際には必ずウイングバックが上がってプレッシャーをかけます。その動きを利用して、空いたスペースに池田、小野、義希が飛び込んでいくというプレーを見せていました。サイドバックを張らせておいて囮につかい、センターバックから直接裏に送り込むという形もできていましたし、これはチームとして意思統一された動きだと思われます。

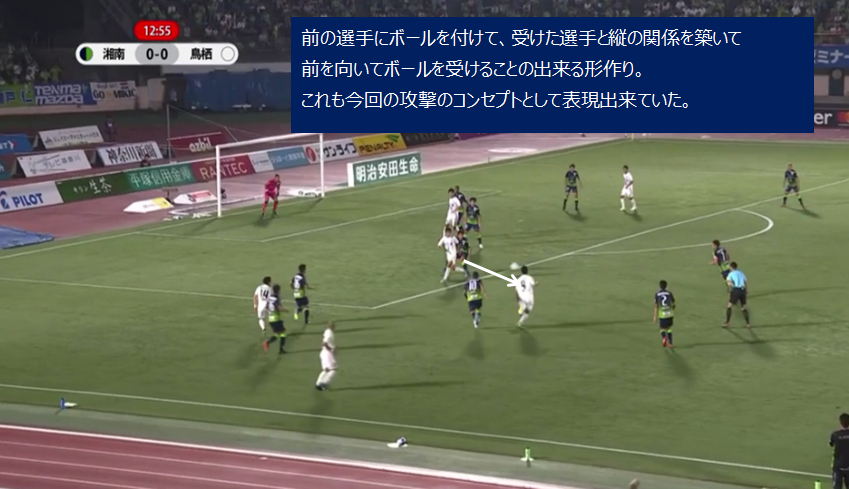

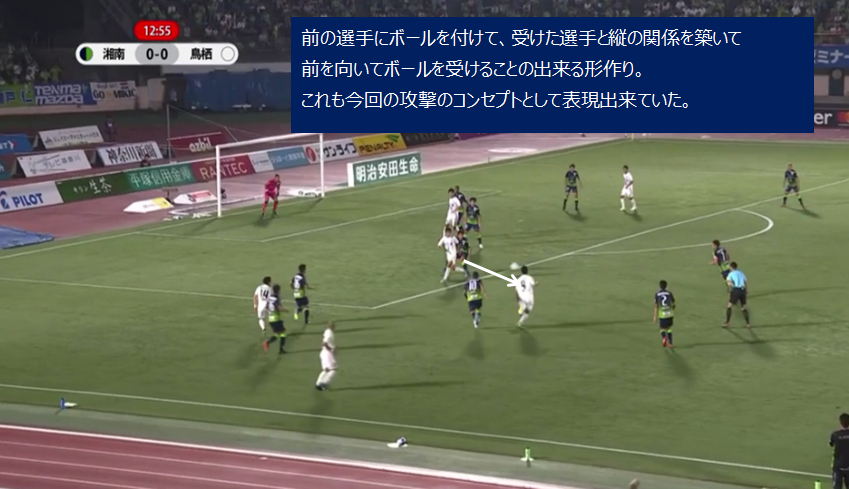

2.縦に付けるパスの受け手との縦の関係を築く

今回、鳥栖のパス回しが小気味よかったのは、ボール保持をしている中で、直接裏へのスルーパスやミドルシュートを狙うのではなく、相手を背負ってボールを受けるプレイヤーへ一旦ボールを預け、そこから縦関係のパス交換を通じて相手のディフェンス陣を動かした後に、ボールを受けたプレイヤーがシュートなりラストパスなりをチャレンジするという攻撃構築ができていました。原川や福田のミドルシュートが多かったのはそういった攻撃構築による影響もありました。

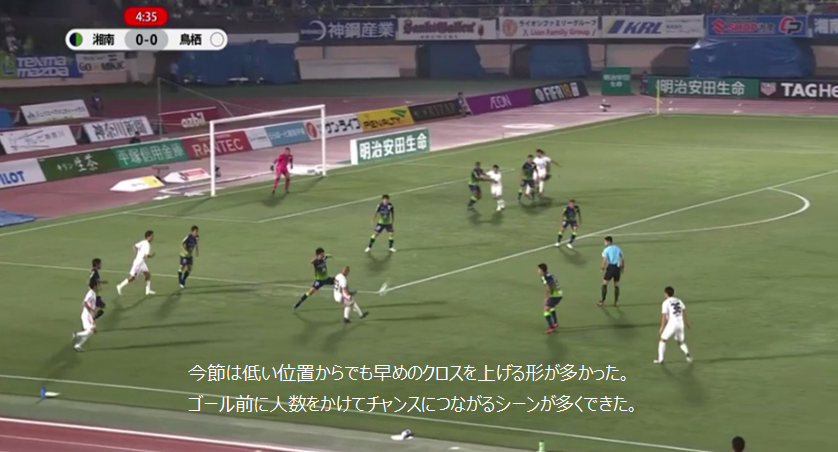

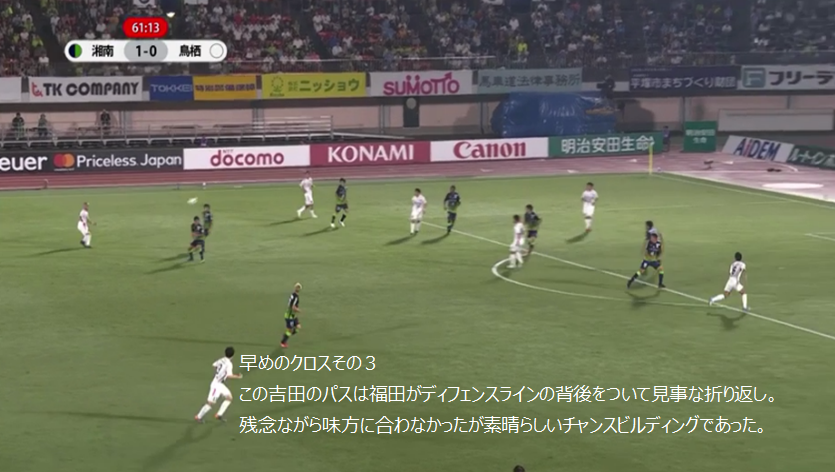

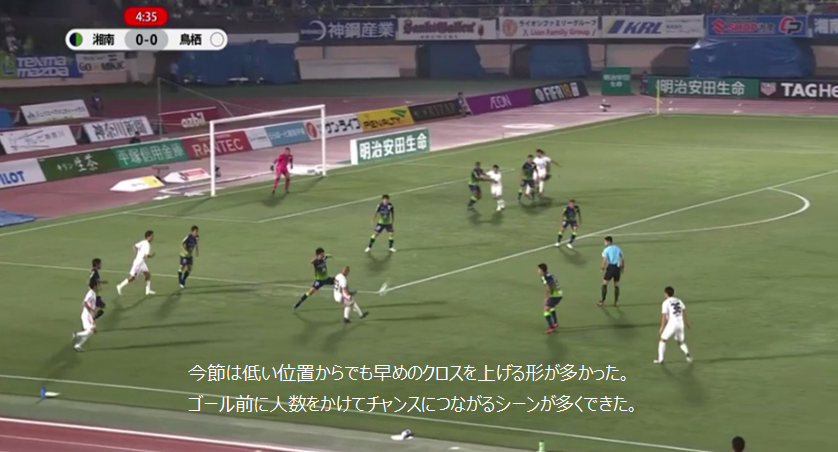

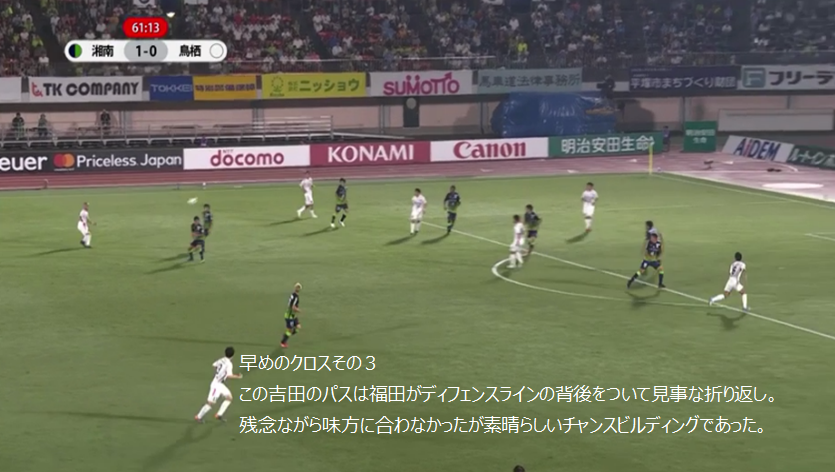

3.ペナルティエリアより手前からでも早めのクロスを上げる。

鳥栖の前半戦の問題点としては、サイドで基点を作ってもなかなかゴール前に人がいない、クロスが入らないということでシュートに繋がらないケースが多かった事です。今回は、ウイングバックの裏に基点を作ったら、縦の関係でパスを受けてから早めのクロスというシーンを多く選択していました。クロスが上がることが分かっているから、フォワードもセントラルハーフ(原川、福田、高橋秀)もゴール前に飛び込むことが出来ていました。福田が左サイドから上がって来たボールをファーサイドで折り返しましたが、ボールが上がってくることが分かるからこその飛び出しでもあり、コンセプトの共有を感じる事ができました。次節からトーレスや豊田が入ってくるでしょうから、クロスによる攻撃は、更に迫力のあるものになりそうですね。

この3つのポイントを踏まえて、惜しかったシーンを2つほど紹介します。

シーン1

シーン2

このように反復性・再現性のある攻撃構築が出来ており、湘南に先に得点を取られたものの非常によいリズムで戦っていたので、チャンスを迎えた時には必ず仕留めてほしいところではありました。原川のスルーパスに逆サイドの福田が飛び出してゴールキーパーと1対1を迎えたシーンや、田川が縦に突破してゴール前中央に折り返したシーン(飛び込んでくる選手がいなかった)は確実に決めなければならないシーンでした。逆に言うと、そういうシーンで決めてくれるのがストライカーの仕事であり、そこはトーレス、豊田に期待したい所ではあります。

ただ、このように明らかに見えたチャンスもあれば、表に出ないけど大チャンスを迎える可能性のあったシーンもありまして。例えば前半21分のシーンなのですが、吉田が前を向いてボールを抑える事が出来たタイミングで、湘南のディフェンスラインの裏に広大なスペースがあり、フォワードも伺っていたのですが、吉田の気づきが遅れてそのエリアにパスを送り込むことができず、原川へのつなぎのパスを選択し、湘南からプレッシャーを受けてチャンスを逸してしまいました。湘南のディフェンスラインがそろっていないタイミング、更に、チームとしてこのウイングバックの裏のエリアを狙うという共通意識があっただけに、ここは思い切って吉田には裏に出してほしかったところです。

失点シーンですが、実は鳥栖が行っていた攻撃と同じような形でして、ゴール前に人数をそろえてサイドに展開してからの早めのクロスと言う形でやられてしまいました。クロスを上げるシーンで、オーバーラップしてきた坂に対して原川がマークに付くのですが、更にその大外から齋藤が追い越していく動きを見せました。これによって原川がボール保持者である坂を離して齋藤についていくという動きを見せ、坂に対してはカバーリングに来た義希がマークにつこうとしていたのですが、その受け渡しが不完全で坂にフリーの状態でクロスを上げさせてしまいました。当然、クロスを上げた坂も決めた高橋も素晴らしいプレイだったのですが、ほんの少しの隙が失点を生んでしまうという反省はありますよね。

守備面では、今節は吉田のポジショニングが少し変わってきたのかなと思いました。不要にスペースを空けて前に出る回数が少なくなり、また、カウンターを受ける場面でも我慢してリトリートして中央を埋めるいう動きを取って未然に中央へのラストパスを防いでサイドに展開させるという動きもみせてくれました。もしかしたら中断期間中のトレーニングやミーティングの成果なのかもしれません。

一つだけ気になるのは、押し込まれたときにペナルティアーク付近のスペースをあけてしまいがちなところです。クリアボールを拾われてダイレクトシュートを打たれたシーンが何回かありました。シュート精度の高いプレイヤーでありましたらしっかりと枠に入れてくるエリアでありますので、押し込まれてクロスを上げられた際に、ペナルティアーク付近を不用意に空けるのは避けてほしいところではあります。(松田浩さんはペナルティーアーク付近をDの位置という名称を付け、守るべき重要なエリアと定義しておりました。)

試合はドローでしたが、中断期間中の練習の成果はある程度現れていたと思います。後は、これを結果として勝点3に繋げるだけです。豊田、トーレスが入ってどのような戦いに変わるのか。全国的な注目度も高いでしょうから、是非とも良い結果を出してほしいですね。

<画像引用元:DAZN>

鳥栖のセットアップは、4-3-2-1ではありましたが、今回の試合ではセットアップポジションは試合を語る上で大きな要素ではなく、前からプレッシャーをかけたい状況では小野や義希が前線までポジションを上げ4-3-3のような形になって3センターバックにプレッシャーをかけたり、また、押し込まれたときにはインサイドハーフの福田や原川が最終ラインにポジションを落として5-3-2の形になって湘南のウイングバックを迎撃したり、システムのミスマッチがあったので難しい局面もありましたが、選手たちがボールや味方の状況に合わせて柔軟な対応を取っていました。さしずめ、義希は前線のリベロみたいな活用で前からプレッシャーをかける事もあれば、最終ラインに下がってインサイドハーフのカバーリングを行う対応もあり、なるほどこのような活用方法もあるのかという起用でした。

試合は序盤から、つぶし合いの様相でありまして、両チームともにバランスよく前からのプレッシャーとリトリートしてからの守備ブロックを使い分けていました。特に前半は互いにプレッシャーが強かったのでロングボールを蹴るシーンが多くなりますが、双方ともにセカンドボールへの意識が強くて一進一退の攻防となりました。また、ゴール前に迫られた時には、鳥栖はインサイドハーフを下げる事により、湘南はウイングバックを下げる事によって双方ともに最終ラインを5枚で固めるという形で非常に堅固な守備となっていたので、いかにして相手のブロックがそろう前に攻撃をするか、また、いかにして相手のブロックを前に引き出すことができるのかというのがポイントでした。

その中で、今回の鳥栖の攻撃のコンセプトが3つ見られたので、そちらを紹介します。

1.ウイングバックの裏を狙ったビルドアップ

鳥栖のサイドにボールが入った際には必ずウイングバックが上がってプレッシャーをかけます。その動きを利用して、空いたスペースに池田、小野、義希が飛び込んでいくというプレーを見せていました。サイドバックを張らせておいて囮につかい、センターバックから直接裏に送り込むという形もできていましたし、これはチームとして意思統一された動きだと思われます。

2.縦に付けるパスの受け手との縦の関係を築く

今回、鳥栖のパス回しが小気味よかったのは、ボール保持をしている中で、直接裏へのスルーパスやミドルシュートを狙うのではなく、相手を背負ってボールを受けるプレイヤーへ一旦ボールを預け、そこから縦関係のパス交換を通じて相手のディフェンス陣を動かした後に、ボールを受けたプレイヤーがシュートなりラストパスなりをチャレンジするという攻撃構築ができていました。原川や福田のミドルシュートが多かったのはそういった攻撃構築による影響もありました。

3.ペナルティエリアより手前からでも早めのクロスを上げる。

鳥栖の前半戦の問題点としては、サイドで基点を作ってもなかなかゴール前に人がいない、クロスが入らないということでシュートに繋がらないケースが多かった事です。今回は、ウイングバックの裏に基点を作ったら、縦の関係でパスを受けてから早めのクロスというシーンを多く選択していました。クロスが上がることが分かっているから、フォワードもセントラルハーフ(原川、福田、高橋秀)もゴール前に飛び込むことが出来ていました。福田が左サイドから上がって来たボールをファーサイドで折り返しましたが、ボールが上がってくることが分かるからこその飛び出しでもあり、コンセプトの共有を感じる事ができました。次節からトーレスや豊田が入ってくるでしょうから、クロスによる攻撃は、更に迫力のあるものになりそうですね。

この3つのポイントを踏まえて、惜しかったシーンを2つほど紹介します。

シーン1

シーン2

このように反復性・再現性のある攻撃構築が出来ており、湘南に先に得点を取られたものの非常によいリズムで戦っていたので、チャンスを迎えた時には必ず仕留めてほしいところではありました。原川のスルーパスに逆サイドの福田が飛び出してゴールキーパーと1対1を迎えたシーンや、田川が縦に突破してゴール前中央に折り返したシーン(飛び込んでくる選手がいなかった)は確実に決めなければならないシーンでした。逆に言うと、そういうシーンで決めてくれるのがストライカーの仕事であり、そこはトーレス、豊田に期待したい所ではあります。

ただ、このように明らかに見えたチャンスもあれば、表に出ないけど大チャンスを迎える可能性のあったシーンもありまして。例えば前半21分のシーンなのですが、吉田が前を向いてボールを抑える事が出来たタイミングで、湘南のディフェンスラインの裏に広大なスペースがあり、フォワードも伺っていたのですが、吉田の気づきが遅れてそのエリアにパスを送り込むことができず、原川へのつなぎのパスを選択し、湘南からプレッシャーを受けてチャンスを逸してしまいました。湘南のディフェンスラインがそろっていないタイミング、更に、チームとしてこのウイングバックの裏のエリアを狙うという共通意識があっただけに、ここは思い切って吉田には裏に出してほしかったところです。

失点シーンですが、実は鳥栖が行っていた攻撃と同じような形でして、ゴール前に人数をそろえてサイドに展開してからの早めのクロスと言う形でやられてしまいました。クロスを上げるシーンで、オーバーラップしてきた坂に対して原川がマークに付くのですが、更にその大外から齋藤が追い越していく動きを見せました。これによって原川がボール保持者である坂を離して齋藤についていくという動きを見せ、坂に対してはカバーリングに来た義希がマークにつこうとしていたのですが、その受け渡しが不完全で坂にフリーの状態でクロスを上げさせてしまいました。当然、クロスを上げた坂も決めた高橋も素晴らしいプレイだったのですが、ほんの少しの隙が失点を生んでしまうという反省はありますよね。

守備面では、今節は吉田のポジショニングが少し変わってきたのかなと思いました。不要にスペースを空けて前に出る回数が少なくなり、また、カウンターを受ける場面でも我慢してリトリートして中央を埋めるいう動きを取って未然に中央へのラストパスを防いでサイドに展開させるという動きもみせてくれました。もしかしたら中断期間中のトレーニングやミーティングの成果なのかもしれません。

一つだけ気になるのは、押し込まれたときにペナルティアーク付近のスペースをあけてしまいがちなところです。クリアボールを拾われてダイレクトシュートを打たれたシーンが何回かありました。シュート精度の高いプレイヤーでありましたらしっかりと枠に入れてくるエリアでありますので、押し込まれてクロスを上げられた際に、ペナルティアーク付近を不用意に空けるのは避けてほしいところではあります。(松田浩さんはペナルティーアーク付近をDの位置という名称を付け、守るべき重要なエリアと定義しておりました。)

試合はドローでしたが、中断期間中の練習の成果はある程度現れていたと思います。後は、これを結果として勝点3に繋げるだけです。豊田、トーレスが入ってどのような戦いに変わるのか。全国的な注目度も高いでしょうから、是非とも良い結果を出してほしいですね。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

13:27

│Match Impression (2018)

2018年07月12日

ベルギー代表をサガン鳥栖の選手で置き換えてみました。

ワールドカップもフランスとクロアチアの決勝進出が決まっていよいよ佳境に入ってまいりました。決勝進出した両チームは、どちらもハードワーク出来るチームで、全員が献身的な動きでチームの為にプレイできる選手たちでもあり、非常に見ごたえのある試合ばかりでした。

さて、非常に楽しい時間を過ごさせていただいているワールドカップですが、先日のベルギーとブラジルとの試合を見ていたらふと目についた瞬間がありました。それは、ベルギー代表の守備システムが、サガン鳥栖が構築しようとしている守備の理想形であったからです。

最終ラインを4枚、2列目に3ボランチ(3セントラルハーフ)を据えて基本4-3の守備ブロックを構築し、前線の3人はボールの動きや試合の流れに応じて、ベースを4-3-1-2としながらも4-4-2にも4-3-3にもフレキシブルに変化しながら守備対応。ボールを奪うと素早くカウンターで攻撃を仕掛けてシュートまでやりきる(その結果、カウンターで追加点を奪う)。そして、リードを奪って終盤に入ると最終ラインを5枚で組んで、相手の人数をかけた攻撃にもロングボールを利用したパワープレイにも跳ね返して耐えきる。ベアスタで見たかった光景がテレビの向こう側で、そして、鳥栖の戦い方からどれだけ界王拳の倍率使ったらこのくらいまで高まるのかというくらいに洗練された動きで、ただただ目を奪われるばかりでした。

4-3-1-2は、マッシモが監督になってから追い求めている形ではありました。鎌田がいた頃はトップ下として彼が君臨していたのですが、鎌田が移籍してからは河野、小野、原川などのメンバーが務めるようになり、そこに選手がハマりきれなくなったら4-4-2のオーソドックスなスタイルを試したり、今年度に入ってからは4-3ブロックで守りきれない試合が多くなって5-3-2を模索したり、攻撃的に出たいとき(ルヴァンカップ等)では4-3-3というシステムで挑んだり。このように日によって変更するシステムやイバルボ、池田、チョドンゴンの怪我等によって攻撃のパターンもなかなか構築できず、田川にキープさせたいのか、裏抜けさせたいのか、小野にドリブルで突破させたいのか、パスをさばいてほしいのか、守備も攻撃もいまいちハマるパターンを見いだせないまま、2018年度はほぼ半分が終わってしまいました。

そんな状況下でありましたので、テレビの前で見る事のできたベルギーのシステマティックな(得点を取るためにあえてリスクを許容した)点を取るための仕組みづくりは、非常に感嘆と興奮を覚えました。監督の求めるサッカーに対していち早く順応し、チームの為に自らが犠牲を負うこともいとまないというのは、まさに勝つために招集された一流選手たちのなせる業です。大会前にベルギーは戦術がないという話もあがっておりましたが、試合を重ねる事によって(他チームの試合を分析するにつれて)、確実にチーム戦術も向上していますよね。

さて、前口上はこの辺にして、今回はベルギーのシステムと戦い方をサガン鳥栖に例えてみましょう。

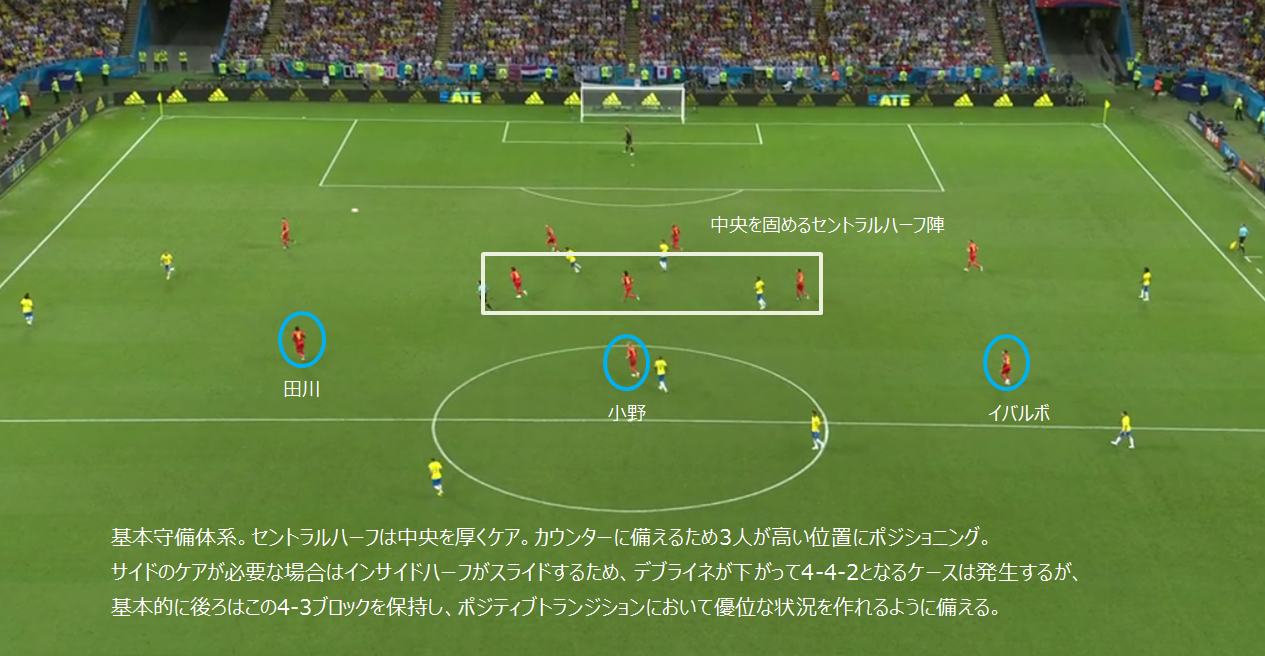

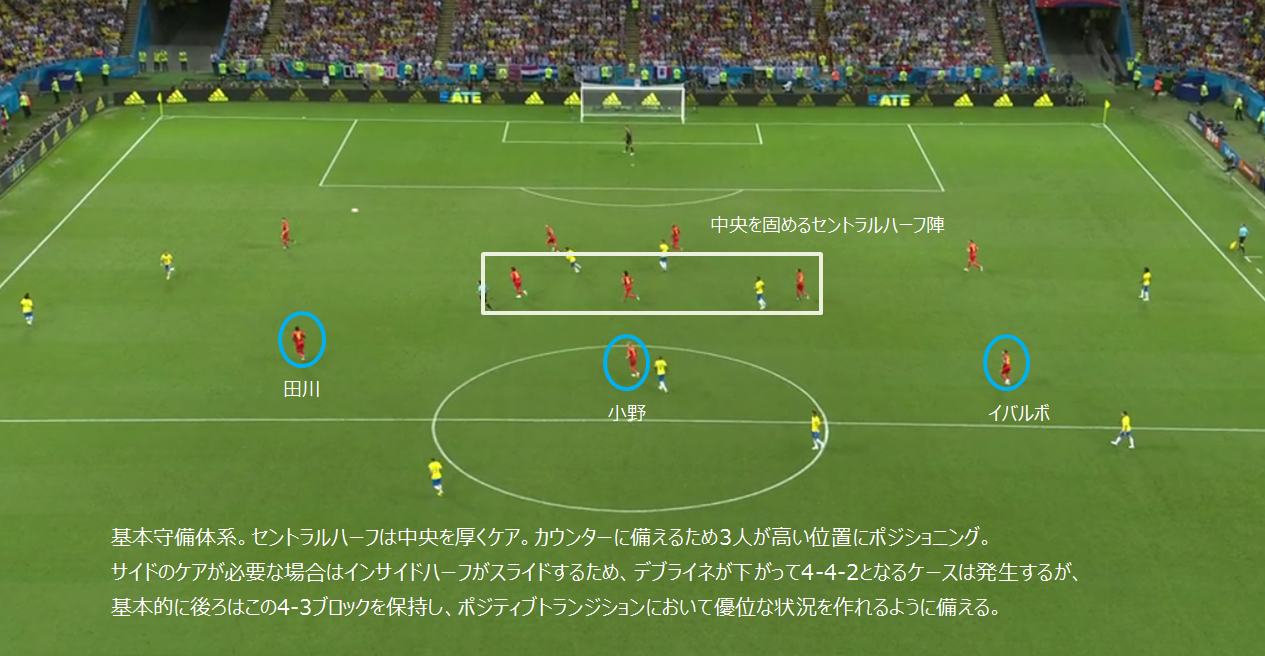

システムはボール保持時とボール非保持時で異なるものでした。ボール保持時は3-2-4-1でビルドアップしますが、今回特筆したいのはボール非保持のシステムで、4-3-1-2といういつものサガン鳥栖の陣形です。最終ラインは小林、ミンヒョク、スンヒョン、吉田のいつもの4人。中盤の3センターのメンバー構成は迷いましたが、鳥栖のインサイドハーフは機動力が高いメンバーばかりで、高さと強靭さという面で行くと高橋秀以外には見当たらず、ヴィチェル役は高橋秀で確定。残りは走力重視という事で義希と福田に担ってもらいます。義希は高さはないものの強さはありますからね。中央のデブライネはパスセンスという事で考えると小野、アザールはキープとドリブルという事でイバルボ、ルカクは左利きの大型選手でスピードもあるという事で田川を配置します。

この試合でのベルギーは、守備時の4-3ブロックもさることながら、ポイントは、イバルボ、田川、小野のポジショニング、イバルボは左サイド、田川は右サイドを拠点としてカウンターの起点となるとともに、イバルボと田川がいることによって、ブラジルの最終ラインがカウンターに対するケアをしなければならず、攻撃参画を抑え込む役割を果たします。小野は、中央でカウンターのケアを行うポジショニングを取りつつ、3センターのポジションチェンジなどで中央が薄くなったときには彼が引いてケアします。ポジションの取り方によってはまるで小野のワントップのようにも見える布陣はすこし不思議な形のようにも見えました。

ここで鳥栖とベルギーの比較ですが、鳥栖は押し込まれたときにインサイドハーフが最終ラインに置いてサイドのスペースを埋め、そのスペースをフォワードが下りる事によって埋め、試合の中で意図的に守備ブロックが5-3-2や5-4-1になるケースが発生します。それに対してベルギーは、ボールの動きによって自然とそういう形になることはあっても、守備ブロックとしてインサイドハーフがサイドバックの外側に降りて意図的に5バックでのブロックを形成する事はありませんでした。最終的に、クロスを上げられたり、相手がカットインしてシュートを打とうとするスペースをケアすれば良いという考えの下、4-3ブロックを保持し、中央スペースを厚くケアしていました。

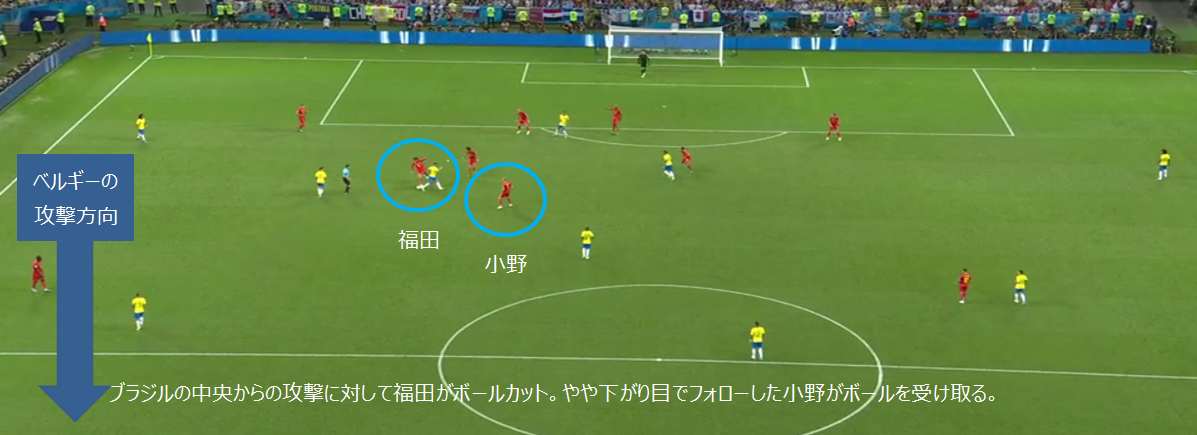

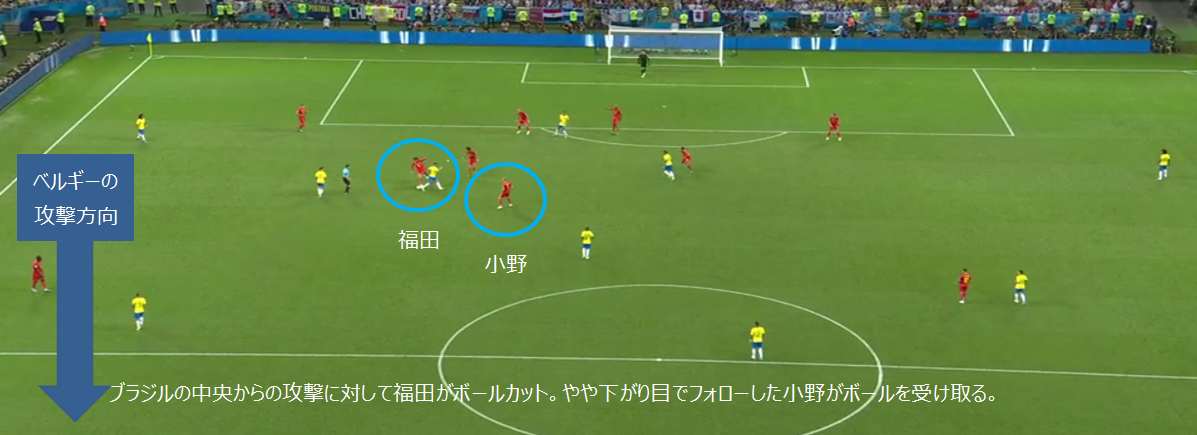

こういう約束事の下、見て頂きたいシーンはベルギーの戦術のハマりっぷりと組織化された攻撃がよく分かる前半のシーンです。では、図でごらんください。

最初は気付かなくて、戦術カメラによって良く見えたのが、ベルギーのネガティブトランジションの場面での対応です。センターバックがクリアした後がポイントでして、ベルギーはこのように組織的で非常に得点の可能性の高い攻撃を繰り出したにも関わらず、最終ラインはネガティブトランジション対策としてしっかりと人数をそろえて待ち構えています。その上で、小野(デブライネ)がボールを拾ったブラジルの選手に対して、プレスを行って攻撃を遅らせ、その間に攻撃に参画した(クロスをあげた義希、中央でヘディングを競った福田)が戻る時間を作っています。全体がものすごく献身的にハードワークしていることが分かります。サッカーはチームスポーツでありつつも、ひとりの頑張りによってチーム全体を救うのが良く分かる場面でした。

ワールドカップブレイク前のサガン鳥栖は、守備を重視して後ろで構えるシーンが多く、前線に人は残すもののボールを奪ってから攻撃に転じた際のボールの運びがうまく繋がらず、フォワード陣の怪我の多さという事も相まってか、得点を取るという戦術において効果的な策を打つことがなかなかできませんでした。(リスクがハイリターンのためのリスクとなっていなかった印象です。)

特に、得点を取るべき所でリスクをかけてでもという局面を迎えた時に、サイド(特に左サイド)で数的優位を作ってボールを運ぶ形が多かったので、ネガティブトランジションでのカウンターに対応できず、気がついたら最終ラインに人がいないというケースも発生していました。

ここにきて、トーレスと言う最高峰のプレイヤーを仲間に加えたサガン鳥栖。ワールドカップブレイク明けの戦いは非常に楽しみですね。まずは降格圏からの離脱。そして、売りがハードワークだけでは寂しいものがありますので、ハードワークは鳥栖としては当たり前(前提として存在するもの)という思想の下、チームの未来に繋がる攻撃と守備が一体化したシステマティックなサッカーを築き上げていってほしいですね。

<画像引用元:NHK ワールドカップサイト>

さて、非常に楽しい時間を過ごさせていただいているワールドカップですが、先日のベルギーとブラジルとの試合を見ていたらふと目についた瞬間がありました。それは、ベルギー代表の守備システムが、サガン鳥栖が構築しようとしている守備の理想形であったからです。

サガン鳥栖サポーターのみなさん!

— オオタニ@SAgAN Report (@ootanirendi) 2018年7月6日

いまのベルギーの守備陣形が、サガン鳥栖がやりたかった守備ですよ~。

最終ラインを4枚、2列目に3ボランチ(3セントラルハーフ)を据えて基本4-3の守備ブロックを構築し、前線の3人はボールの動きや試合の流れに応じて、ベースを4-3-1-2としながらも4-4-2にも4-3-3にもフレキシブルに変化しながら守備対応。ボールを奪うと素早くカウンターで攻撃を仕掛けてシュートまでやりきる(その結果、カウンターで追加点を奪う)。そして、リードを奪って終盤に入ると最終ラインを5枚で組んで、相手の人数をかけた攻撃にもロングボールを利用したパワープレイにも跳ね返して耐えきる。ベアスタで見たかった光景がテレビの向こう側で、そして、鳥栖の戦い方からどれだけ界王拳の倍率使ったらこのくらいまで高まるのかというくらいに洗練された動きで、ただただ目を奪われるばかりでした。

4-3-1-2は、マッシモが監督になってから追い求めている形ではありました。鎌田がいた頃はトップ下として彼が君臨していたのですが、鎌田が移籍してからは河野、小野、原川などのメンバーが務めるようになり、そこに選手がハマりきれなくなったら4-4-2のオーソドックスなスタイルを試したり、今年度に入ってからは4-3ブロックで守りきれない試合が多くなって5-3-2を模索したり、攻撃的に出たいとき(ルヴァンカップ等)では4-3-3というシステムで挑んだり。このように日によって変更するシステムやイバルボ、池田、チョドンゴンの怪我等によって攻撃のパターンもなかなか構築できず、田川にキープさせたいのか、裏抜けさせたいのか、小野にドリブルで突破させたいのか、パスをさばいてほしいのか、守備も攻撃もいまいちハマるパターンを見いだせないまま、2018年度はほぼ半分が終わってしまいました。

そんな状況下でありましたので、テレビの前で見る事のできたベルギーのシステマティックな(得点を取るためにあえてリスクを許容した)点を取るための仕組みづくりは、非常に感嘆と興奮を覚えました。監督の求めるサッカーに対していち早く順応し、チームの為に自らが犠牲を負うこともいとまないというのは、まさに勝つために招集された一流選手たちのなせる業です。大会前にベルギーは戦術がないという話もあがっておりましたが、試合を重ねる事によって(他チームの試合を分析するにつれて)、確実にチーム戦術も向上していますよね。

さて、前口上はこの辺にして、今回はベルギーのシステムと戦い方をサガン鳥栖に例えてみましょう。

システムはボール保持時とボール非保持時で異なるものでした。ボール保持時は3-2-4-1でビルドアップしますが、今回特筆したいのはボール非保持のシステムで、4-3-1-2といういつものサガン鳥栖の陣形です。最終ラインは小林、ミンヒョク、スンヒョン、吉田のいつもの4人。中盤の3センターのメンバー構成は迷いましたが、鳥栖のインサイドハーフは機動力が高いメンバーばかりで、高さと強靭さという面で行くと高橋秀以外には見当たらず、ヴィチェル役は高橋秀で確定。残りは走力重視という事で義希と福田に担ってもらいます。義希は高さはないものの強さはありますからね。中央のデブライネはパスセンスという事で考えると小野、アザールはキープとドリブルという事でイバルボ、ルカクは左利きの大型選手でスピードもあるという事で田川を配置します。

この試合でのベルギーは、守備時の4-3ブロックもさることながら、ポイントは、イバルボ、田川、小野のポジショニング、イバルボは左サイド、田川は右サイドを拠点としてカウンターの起点となるとともに、イバルボと田川がいることによって、ブラジルの最終ラインがカウンターに対するケアをしなければならず、攻撃参画を抑え込む役割を果たします。小野は、中央でカウンターのケアを行うポジショニングを取りつつ、3センターのポジションチェンジなどで中央が薄くなったときには彼が引いてケアします。ポジションの取り方によってはまるで小野のワントップのようにも見える布陣はすこし不思議な形のようにも見えました。

ここで鳥栖とベルギーの比較ですが、鳥栖は押し込まれたときにインサイドハーフが最終ラインに置いてサイドのスペースを埋め、そのスペースをフォワードが下りる事によって埋め、試合の中で意図的に守備ブロックが5-3-2や5-4-1になるケースが発生します。それに対してベルギーは、ボールの動きによって自然とそういう形になることはあっても、守備ブロックとしてインサイドハーフがサイドバックの外側に降りて意図的に5バックでのブロックを形成する事はありませんでした。最終的に、クロスを上げられたり、相手がカットインしてシュートを打とうとするスペースをケアすれば良いという考えの下、4-3ブロックを保持し、中央スペースを厚くケアしていました。

こういう約束事の下、見て頂きたいシーンはベルギーの戦術のハマりっぷりと組織化された攻撃がよく分かる前半のシーンです。では、図でごらんください。

最初は気付かなくて、戦術カメラによって良く見えたのが、ベルギーのネガティブトランジションの場面での対応です。センターバックがクリアした後がポイントでして、ベルギーはこのように組織的で非常に得点の可能性の高い攻撃を繰り出したにも関わらず、最終ラインはネガティブトランジション対策としてしっかりと人数をそろえて待ち構えています。その上で、小野(デブライネ)がボールを拾ったブラジルの選手に対して、プレスを行って攻撃を遅らせ、その間に攻撃に参画した(クロスをあげた義希、中央でヘディングを競った福田)が戻る時間を作っています。全体がものすごく献身的にハードワークしていることが分かります。サッカーはチームスポーツでありつつも、ひとりの頑張りによってチーム全体を救うのが良く分かる場面でした。

ワールドカップブレイク前のサガン鳥栖は、守備を重視して後ろで構えるシーンが多く、前線に人は残すもののボールを奪ってから攻撃に転じた際のボールの運びがうまく繋がらず、フォワード陣の怪我の多さという事も相まってか、得点を取るという戦術において効果的な策を打つことがなかなかできませんでした。(リスクがハイリターンのためのリスクとなっていなかった印象です。)

特に、得点を取るべき所でリスクをかけてでもという局面を迎えた時に、サイド(特に左サイド)で数的優位を作ってボールを運ぶ形が多かったので、ネガティブトランジションでのカウンターに対応できず、気がついたら最終ラインに人がいないというケースも発生していました。

ここにきて、トーレスと言う最高峰のプレイヤーを仲間に加えたサガン鳥栖。ワールドカップブレイク明けの戦いは非常に楽しみですね。まずは降格圏からの離脱。そして、売りがハードワークだけでは寂しいものがありますので、ハードワークは鳥栖としては当たり前(前提として存在するもの)という思想の下、チームの未来に繋がる攻撃と守備が一体化したシステマティックなサッカーを築き上げていってほしいですね。

<画像引用元:NHK ワールドカップサイト>

Posted by オオタニ at

16:02

│SAgAN Diary

2018年07月04日

トレーニングマッチ サガン鳥栖 VS ロアッソ熊本

サガン鳥栖とロアッソ熊本とのトレーニングマッチのレビューです。

さて、どこまで詳しく書きましょうか。サポーターにも情報統制が求められている時代なので、あくまで一般的な戦術論で記載しましょう。よって、選手名やチーム名は登場しません。ただ、スタンドで試合を見られた方にとっては、あのシーンかなという感じで参考になるかもしれませんし、ならないかもしれません(笑)グレーゾーンレビューということでご了承ください。

試合の入りで重要なのは、当たり前ですが、攻撃・守備(ボールを奪ってゴールへ前進するための一連の流れ)をどのような戦術で戦うのか、チーム全体でコンセプト(概念)を意思統一して臨むことです。最近では「プレーモデル」や「ゲームプラン」という言葉も良く使われています。コンセプトがチームとして意思統一されていないと、選手個々で異なる動きが発生し、組織としてオーガナイズされず、攻撃も守備もままならなくなり、本来は選手の質では圧倒しているはずなのに、なかなか思うように試合を優位に進められないという状況が発生してしまいます。

次に大事なことは、全体で意思統一した形で臨んだにも関わらず、当初想定していた(当初立てていたゲームプラン)攻撃・守備が実現できなかったときに、いかにして素早く切り替えて適切な対応・対策を取ることができるかという点です。相手の動きに対するアジャストをいち早く行ったチームの方が優位に立つことができるようになります。試合の序盤ですごく攻めていたのに、いつのまにか押し込むことができなくなって、気がついたら逆転されていたというのは相手チームがしっかりとアジャストして対策を打った結果という事です。日本代表とベルギー代表の試合で、ベルギー代表が4バックにシステムを変更し、選手交代によって逆転劇を演じたのは、2点を取られるという劣勢に対してアジャストして対策を打った結果ですね。

サッカーは、選手たちの技量のみならず、環境(気温・天候・風向き)の変化、体力の変化、選手交代、審判の判断基準、その時点の順位など、外的要因、内的要因も含めて刻一刻と状況が変わってくるので、あらゆる状況に対して常に対応する準備をしておかなければなりません。

さて、上記を前提として、少し具体的な内容に入ります。一例として、高い位置から押し込んでボールにプレッシャーをかけ、相手ゴールに使い位置でボールを奪ってからショートカウンターをしかけるというプランで試合に臨んだとします。

基本的に、前線のメンバーには、プレッシャーをかけるために相手のビルドアップ隊に対して数的同数のメンバーをアサインすることを求めます。前線に人数をかけて積極的にビルドアップを阻止する形です。相手の最終ラインの人数とフォワードの人数を同数にしてプレッシャーをかかることにより、最終ラインのボール回しを窮屈にしてパスミスを誘発したり、精度のないロングボールを蹴らせようとするものです。

それに対して、ショートパスをつないでボールを保持しながら攻撃を仕掛けていくというゲームプランで入ったチームにとっては、相手がこちらのビルドアップに対してガンガンとプレッシャーをかけてくるとなると、自分たちが描いていたゲームプランに対して「ボールを奪われてショートカウンターを受ける」という「リスク」が発生することになります。

このリスクに対する対策はというと、数的不利を避けるために最終ラインの人数を増やす、相手のポジションから遠い所で受けるように(プレッシャーを受けにくい所で受けるように)ポジションを変える、ビルドアップの出口で数的優位を作るようにポジショニングする…などがあります。また、消極的な策に見えるかもしれませんが、相手のプレッシャーによるボールロストというリスクを避けるために相手が来たらボールを蹴ってしまうということもリスク対策としては十分な選択肢の一つです。もちろん、相手がプレッシャーに来ようとも、選手たちの個々の質が高くてその程度のプレッシャーではドリブルではがせるから問題ないというケースもあるかと思います。モドリッチやピルロがいるチームですね。

通常、「リスク」に対しては「回避」「転嫁」「軽減」「受容」という4種類の策がとられます。先ほどの例をこの分類に当てはめると

回避 ・・・ ショートパスでビルドアップするという攻撃プランを中止し、長いボールを蹴って押し込むというプランに変える。

軽減(低減) ・・・ ビルドアップの人数を増やす、ポジショニングを変えるなどの対策を打って方法を改善し、奪われる可能性を減らす。

受容(保有) ・・・ 当初のプランを変えずにそのままの形でビルドアップする。(何もしなくても選手の質が優位に立っているなど)

転嫁(移転)・・・ なし。

リスク転嫁というのは、例えば交通事故というリスクにおいて、損害が発生した際の費用を支払わなければならないという影響に対して保険を契約することによって費用の支払いを保険会社にお願いする場合などに使います。ビルドアップに関しては、その試合の中で対応しなければならないので、「転嫁」という対応はないのかなと思います。サッカーのプレイで選手たちの対応がどのカテゴリのリスクマネジメントに当たるのかというのを考えると、バックパスやロングキックもリスクマネジメントの一種であることが理解できると思います。

さて、話を戻しますが、前線からの強いプレッシャーを受けたチームは、このまま高い位置で奪われるわけにはいきませんので、何かの対応を選択しなければなりません。良く使われるのはリスク「軽減」ということで「インサイドハーフを最終ラインに落として数的優位を確保する」という対応です。最終ラインをひとり余らせることによって、相手のプレッシャーの逃げ道となるパスコースを作ることができます。スタメン発表では「DF」「MF」「FW」と記載されていますが、実際の戦いではポジショニングが違うよなっていうのは良くあるかと思います。この試合でも、あの方がなぜあの位置になんてことがありましたが、そういうことです。(わかります?(笑))

そうすると、今度はプレッシャーをかけたチーム側が対応を考えないといけません。高い位置で奪うべく、人数をかけてプレスをかけようとしていたのですが、相手がインサイドハーフを落としてビルドアップに人数をかけて来たことに対して、更に人数をかけてプレッシャーをかけて前線で奪いきるのを継続するのか、それとも人数をかけすぎる事によって中盤の人数が薄くなることを逆にリスクと考えて、前にかける人数を制限するのかという選択です。

ここでは、今度は「環境」がリスク対応のひとつの決定要因となります。例えば、「後半アディショナルタイムに1点差で負けている」という状況と「前半試合が始まったばかりでスコアレスの状態」では、リスクのかけ方が異なってきますよね。もちろん、「引き分けでも決勝トーナメント進出」など、この試合の中以外の要因も様々あります。往々にして、試合始まった直後の対応としては、前線のメンバーはそのままの人数にして(相手との数的不利はあるものの)運動量でカバーしながらプレッシャーをかけるというという選択が多いです。

そうやって、プレッシャーをかける側とプレッシャーを受ける側において、局面による数的ミスマッチが生まれます。そのミスマッチを今度はどちらのチームが先にアジャストするのかという戦いが生まれます。攻撃側で言えばビルドアップのやり方を変えたので効果的に前進するためのルートを探る、守備側で言えばプレッシャーのやり方を変えたのでボールの奪いどころを探るという戦いです。戦いに勝った方が(先にアジャストした方が)まずは前半戦を優位に進める事ができます。

このケースにおいて、守備側は、本来数的同数でプレッシャーをかけようとしていたところを相手の対応によってそれがかなわずに、運動量でカバーするように当初のプランを変えざるをえなくなりました。数的不利を感じさせないようにするためには、運動量もさることながら、選手の質も重要になりますし、暑さなどの体力に与える影響も大事な要素となります。

ここで、ひとつのターニングポイントとしては、守備側が数的不利をカバーしきれなくなった時に(プレッシャーが思うようにかけられなかった時に)相手に最終ラインで、ボールを持って周りを見渡せる余裕を与えてしまうというケースの発生です。

高い位置からボールを奪うという事は、当然のことながら全体のラインを高く上げなければなりません。全体のラインを高く上げるということは、逆に言うと最終ラインの背後に大きなスペースを相手に与えてしまう事になります。当初のゲームプランが崩れた時に、このラインコントロールに変更を入れるかというのは非常に悩ましい所です。

守備側のミスとして良くあるのが、当初プランにおいて全体のラインを高くコンパクトに保って高い位置でボールを奪おうとするものの、ビルドアップにおけるボール保持者にプレッシャーがかからないために、フリーで受けた選手からディフェンスラインの裏側の広大なスペースを狙われるというケースです。特に、パスセンスのあるインサイドハーフを最終ラインに落とすシステム変更を行った場合は、裏に抜ける選手に対して最終ラインから一発のパスが出されてしまってピンチになるケースが生じます。

ワールドカップでわかりやすいシーンがあるのですが、セネガル戦で柴崎からのダイアゴナルの長いパスで長友が抜けだして乾の同点ゴールの起点を作ったシーンがありましたがちょうどあんな感じです。あのシーンよりも最終ラインを高く設定していると、更に広大なスペースを与えてしまう事になるので、多少相手のパスの精度が落ちたとしても通ってしまうということになります。裏を取られるというのは、最終ラインの問題よりも、中盤よりも前のプレッシャーのかけ方や、ゲームプランの変更によって最終ラインの位置をアジャストできていない組織としての問題の方が大きいということを理解して頂ければと思います。

ただし、だからと言って、ラインを下げたら良いというわけでもありません。ラインを下げるという事は、相手が自陣に容易に侵入することになります。自陣に侵入するということは、ミドルシュートを打たれるようにもなりますし、クロスを上げられるようにもなります。あまりに引きすぎると防戦一方で攻撃(カウンター)の機会すら逸しかねません。

もっと悪いのは、全体の意思がバラバラで、前線は前から行こうとしているのに、最終ラインは後ろのスペースをケアしたいという動きでライン間のスペースが空いてしまうことです。こうなると、相手がパスをつなぐスペースを易々とあたえてしまうので、守備としては機能しない事になってしまいます。後半終了間際になってラインをコンパクトに保つ体力がなくなって中盤もなく互いに攻撃しあう場面でよく見られます。

抽象的に書いたのでかなり文章が長くなりましたが、ここまでが、前半20分くらいまでの攻防で、しかも片方のチームのビルドアップの話の話です。(笑)

どっちのチームのどんな状況のシーンなのか、分かりました?

これ以上書くと長くなりそうなので、ひとまず、今回はここまでとしておきます。

気が向いたら、続きを書きます。(笑)

さて、どこまで詳しく書きましょうか。サポーターにも情報統制が求められている時代なので、あくまで一般的な戦術論で記載しましょう。よって、選手名やチーム名は登場しません。ただ、スタンドで試合を見られた方にとっては、あのシーンかなという感じで参考になるかもしれませんし、ならないかもしれません(笑)グレーゾーンレビューということでご了承ください。

試合の入りで重要なのは、当たり前ですが、攻撃・守備(ボールを奪ってゴールへ前進するための一連の流れ)をどのような戦術で戦うのか、チーム全体でコンセプト(概念)を意思統一して臨むことです。最近では「プレーモデル」や「ゲームプラン」という言葉も良く使われています。コンセプトがチームとして意思統一されていないと、選手個々で異なる動きが発生し、組織としてオーガナイズされず、攻撃も守備もままならなくなり、本来は選手の質では圧倒しているはずなのに、なかなか思うように試合を優位に進められないという状況が発生してしまいます。

次に大事なことは、全体で意思統一した形で臨んだにも関わらず、当初想定していた(当初立てていたゲームプラン)攻撃・守備が実現できなかったときに、いかにして素早く切り替えて適切な対応・対策を取ることができるかという点です。相手の動きに対するアジャストをいち早く行ったチームの方が優位に立つことができるようになります。試合の序盤ですごく攻めていたのに、いつのまにか押し込むことができなくなって、気がついたら逆転されていたというのは相手チームがしっかりとアジャストして対策を打った結果という事です。日本代表とベルギー代表の試合で、ベルギー代表が4バックにシステムを変更し、選手交代によって逆転劇を演じたのは、2点を取られるという劣勢に対してアジャストして対策を打った結果ですね。

サッカーは、選手たちの技量のみならず、環境(気温・天候・風向き)の変化、体力の変化、選手交代、審判の判断基準、その時点の順位など、外的要因、内的要因も含めて刻一刻と状況が変わってくるので、あらゆる状況に対して常に対応する準備をしておかなければなりません。

さて、上記を前提として、少し具体的な内容に入ります。一例として、高い位置から押し込んでボールにプレッシャーをかけ、相手ゴールに使い位置でボールを奪ってからショートカウンターをしかけるというプランで試合に臨んだとします。

基本的に、前線のメンバーには、プレッシャーをかけるために相手のビルドアップ隊に対して数的同数のメンバーをアサインすることを求めます。前線に人数をかけて積極的にビルドアップを阻止する形です。相手の最終ラインの人数とフォワードの人数を同数にしてプレッシャーをかかることにより、最終ラインのボール回しを窮屈にしてパスミスを誘発したり、精度のないロングボールを蹴らせようとするものです。

それに対して、ショートパスをつないでボールを保持しながら攻撃を仕掛けていくというゲームプランで入ったチームにとっては、相手がこちらのビルドアップに対してガンガンとプレッシャーをかけてくるとなると、自分たちが描いていたゲームプランに対して「ボールを奪われてショートカウンターを受ける」という「リスク」が発生することになります。

このリスクに対する対策はというと、数的不利を避けるために最終ラインの人数を増やす、相手のポジションから遠い所で受けるように(プレッシャーを受けにくい所で受けるように)ポジションを変える、ビルドアップの出口で数的優位を作るようにポジショニングする…などがあります。また、消極的な策に見えるかもしれませんが、相手のプレッシャーによるボールロストというリスクを避けるために相手が来たらボールを蹴ってしまうということもリスク対策としては十分な選択肢の一つです。もちろん、相手がプレッシャーに来ようとも、選手たちの個々の質が高くてその程度のプレッシャーではドリブルではがせるから問題ないというケースもあるかと思います。モドリッチやピルロがいるチームですね。

通常、「リスク」に対しては「回避」「転嫁」「軽減」「受容」という4種類の策がとられます。先ほどの例をこの分類に当てはめると

回避 ・・・ ショートパスでビルドアップするという攻撃プランを中止し、長いボールを蹴って押し込むというプランに変える。

軽減(低減) ・・・ ビルドアップの人数を増やす、ポジショニングを変えるなどの対策を打って方法を改善し、奪われる可能性を減らす。

受容(保有) ・・・ 当初のプランを変えずにそのままの形でビルドアップする。(何もしなくても選手の質が優位に立っているなど)

転嫁(移転)・・・ なし。

リスク転嫁というのは、例えば交通事故というリスクにおいて、損害が発生した際の費用を支払わなければならないという影響に対して保険を契約することによって費用の支払いを保険会社にお願いする場合などに使います。ビルドアップに関しては、その試合の中で対応しなければならないので、「転嫁」という対応はないのかなと思います。サッカーのプレイで選手たちの対応がどのカテゴリのリスクマネジメントに当たるのかというのを考えると、バックパスやロングキックもリスクマネジメントの一種であることが理解できると思います。

さて、話を戻しますが、前線からの強いプレッシャーを受けたチームは、このまま高い位置で奪われるわけにはいきませんので、何かの対応を選択しなければなりません。良く使われるのはリスク「軽減」ということで「インサイドハーフを最終ラインに落として数的優位を確保する」という対応です。最終ラインをひとり余らせることによって、相手のプレッシャーの逃げ道となるパスコースを作ることができます。スタメン発表では「DF」「MF」「FW」と記載されていますが、実際の戦いではポジショニングが違うよなっていうのは良くあるかと思います。この試合でも、あの方がなぜあの位置になんてことがありましたが、そういうことです。(わかります?(笑))

そうすると、今度はプレッシャーをかけたチーム側が対応を考えないといけません。高い位置で奪うべく、人数をかけてプレスをかけようとしていたのですが、相手がインサイドハーフを落としてビルドアップに人数をかけて来たことに対して、更に人数をかけてプレッシャーをかけて前線で奪いきるのを継続するのか、それとも人数をかけすぎる事によって中盤の人数が薄くなることを逆にリスクと考えて、前にかける人数を制限するのかという選択です。

ここでは、今度は「環境」がリスク対応のひとつの決定要因となります。例えば、「後半アディショナルタイムに1点差で負けている」という状況と「前半試合が始まったばかりでスコアレスの状態」では、リスクのかけ方が異なってきますよね。もちろん、「引き分けでも決勝トーナメント進出」など、この試合の中以外の要因も様々あります。往々にして、試合始まった直後の対応としては、前線のメンバーはそのままの人数にして(相手との数的不利はあるものの)運動量でカバーしながらプレッシャーをかけるというという選択が多いです。

そうやって、プレッシャーをかける側とプレッシャーを受ける側において、局面による数的ミスマッチが生まれます。そのミスマッチを今度はどちらのチームが先にアジャストするのかという戦いが生まれます。攻撃側で言えばビルドアップのやり方を変えたので効果的に前進するためのルートを探る、守備側で言えばプレッシャーのやり方を変えたのでボールの奪いどころを探るという戦いです。戦いに勝った方が(先にアジャストした方が)まずは前半戦を優位に進める事ができます。

このケースにおいて、守備側は、本来数的同数でプレッシャーをかけようとしていたところを相手の対応によってそれがかなわずに、運動量でカバーするように当初のプランを変えざるをえなくなりました。数的不利を感じさせないようにするためには、運動量もさることながら、選手の質も重要になりますし、暑さなどの体力に与える影響も大事な要素となります。

ここで、ひとつのターニングポイントとしては、守備側が数的不利をカバーしきれなくなった時に(プレッシャーが思うようにかけられなかった時に)相手に最終ラインで、ボールを持って周りを見渡せる余裕を与えてしまうというケースの発生です。

高い位置からボールを奪うという事は、当然のことながら全体のラインを高く上げなければなりません。全体のラインを高く上げるということは、逆に言うと最終ラインの背後に大きなスペースを相手に与えてしまう事になります。当初のゲームプランが崩れた時に、このラインコントロールに変更を入れるかというのは非常に悩ましい所です。

守備側のミスとして良くあるのが、当初プランにおいて全体のラインを高くコンパクトに保って高い位置でボールを奪おうとするものの、ビルドアップにおけるボール保持者にプレッシャーがかからないために、フリーで受けた選手からディフェンスラインの裏側の広大なスペースを狙われるというケースです。特に、パスセンスのあるインサイドハーフを最終ラインに落とすシステム変更を行った場合は、裏に抜ける選手に対して最終ラインから一発のパスが出されてしまってピンチになるケースが生じます。

ワールドカップでわかりやすいシーンがあるのですが、セネガル戦で柴崎からのダイアゴナルの長いパスで長友が抜けだして乾の同点ゴールの起点を作ったシーンがありましたがちょうどあんな感じです。あのシーンよりも最終ラインを高く設定していると、更に広大なスペースを与えてしまう事になるので、多少相手のパスの精度が落ちたとしても通ってしまうということになります。裏を取られるというのは、最終ラインの問題よりも、中盤よりも前のプレッシャーのかけ方や、ゲームプランの変更によって最終ラインの位置をアジャストできていない組織としての問題の方が大きいということを理解して頂ければと思います。

ただし、だからと言って、ラインを下げたら良いというわけでもありません。ラインを下げるという事は、相手が自陣に容易に侵入することになります。自陣に侵入するということは、ミドルシュートを打たれるようにもなりますし、クロスを上げられるようにもなります。あまりに引きすぎると防戦一方で攻撃(カウンター)の機会すら逸しかねません。

もっと悪いのは、全体の意思がバラバラで、前線は前から行こうとしているのに、最終ラインは後ろのスペースをケアしたいという動きでライン間のスペースが空いてしまうことです。こうなると、相手がパスをつなぐスペースを易々とあたえてしまうので、守備としては機能しない事になってしまいます。後半終了間際になってラインをコンパクトに保つ体力がなくなって中盤もなく互いに攻撃しあう場面でよく見られます。

抽象的に書いたのでかなり文章が長くなりましたが、ここまでが、前半20分くらいまでの攻防で、しかも片方のチームのビルドアップの話の話です。(笑)

どっちのチームのどんな状況のシーンなのか、分かりました?

これ以上書くと長くなりそうなので、ひとまず、今回はここまでとしておきます。

気が向いたら、続きを書きます。(笑)

Posted by オオタニ at

12:53

│SAgAN Diary