2018年11月29日

2018 第33節 : サガン鳥栖 VS 横浜F・マリノス

2018年第33節、横浜マリノス戦のレビューです。

鳥栖のセットアップは4-4-2。フォワードにはチョドンゴンが入りトーレスとのツートップ。左サイドハーフに小野、左サイドバックには安在を起用しました。金崎、田川、三丸に関しては、万全ではないという情報もあり、ベンチスタートです。

対するマリノスは攻撃時と守備時で大きく陣形を変えるスタイル。攻撃時が特徴的でして、システム的に言うと2-3-2-3のような形。最終ラインは2センターバック(+時折ゴールキーパー)でビルドアップスタート。サイドバックを中央の高い位置に上げて扇原を含めた3人がセントラルハーフのように振る舞い、パスの受け手となります。トップ下の位置で大津、天野が運動量を発揮してポジションを頻繁に変え、前線は伊藤を中央に、仲川と遠藤が両サイドの幅を取ります。守備時は4-4-2のセットアップです。

鳥栖としては、この特徴的なビルドアップでボールを保持したいマリノスをどのように抑えるかというところがひとつのポイントだったのですが、取った戦略は積極的なプレッシングによるビルドアップ潰しでした。センターバック2名に対してはそのままツートップを当て、3センターに対して(あえてサイドバックとは言いません)は、サイドハーフの小野と福田、そしてボランチが1列上がってプレッシングを行います。

ボール保持を阻止しようという事がよく分かるのは、マリノスのゴールキックの時でありまして、センターバックへの繋ぎを阻止するべくフォワードが高い位置を取ってしっかりとマークし、中盤も連動してマリノスの3センターへのパスコースをつぶしていました。早いキックで両ウイングに合わせてくることも想定して、サイドバックが幅を取るウイングに対してしっかりとマーク。

鳥栖のプレッシャーに飯倉がギブアップしてロングボールを蹴るシーンも見え、マリノスにとっては自分たちがやろうとすることを阻害されている嫌な雰囲気は感じていたと思います。明輝さんの積極的な采配でしたね。

鳥栖が人を明確に意識したプレッシング戦術を図ったことの引き換えとして、マリノスのポジショニングに応じてスペースを与える事となります。マリノスの狙い目としては、サイドバックが中央に入ったことによって空けたスペースでした。スペースの使い方には決まりはなかった模様で、大津と天野が広がってビルドアップの出口となったり、仲川や遠藤が下がってボールを受けて基点となったり。時折サイドバックが侵入することもありました。鳥栖にとってもそのスペースが狙われるのは予見していたらしく、一人余ったボランチや、小野、福田の二度追いによってマリノスに自由にボールを回されるのを阻害していました。

マリノスのビルドアップは、このスペースを使ったワンタッチプレイが成功するかどうか、鳥栖のビルドアップ阻止は、このスペースに入ってきた選手を捕まえきれるかどうか、という事でサイドのスペースはかなり熱いエリアとなっていました。

図で表すと以下のような感じです。

最終的には、マリノスとしてはいかに両ウイングである仲川、遠藤が勝負できる体制に持ち込める状況を作れるかというところがポイントでした。

鳥栖としては、ビルドアップで網を抜けられたとしても、仲川と遠藤が下がらざるを得ない状況を作り出した時にはさほどピンチにはつながっていませんでしたが、フリーでボールを受けて前を向かれると鳥栖にとっては厳しい状況を迎えていました。

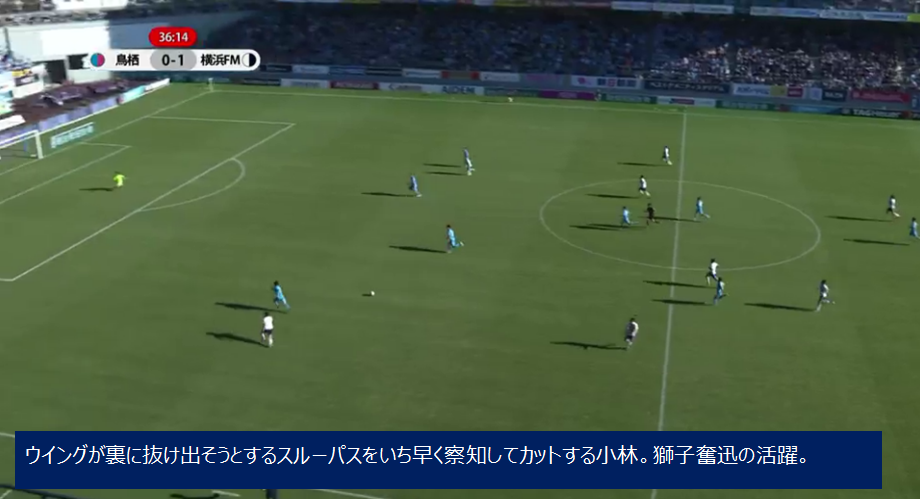

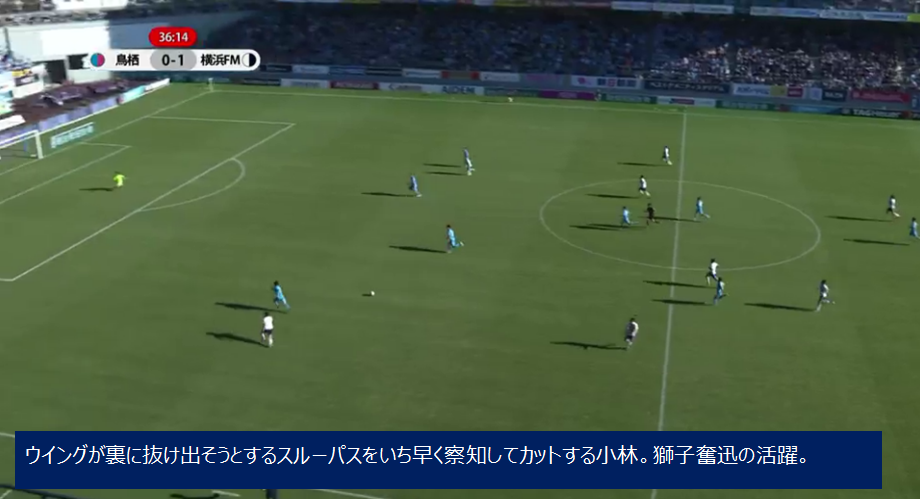

仲川と遠藤に対しては、鳥栖のサイドバックが対峙していたのですが、特に小林は獅子奮迅の活躍でしたね。遠藤と多くのデュエルが発生したのですが、裏へ抜けるパス、カットインしてくるドリブル、クロスからの飛び込み、それらの全てに対応して遠藤を封じ込みました。

また、カウンター時に義希が止めきれなくてゴール前で仲川と1VS1になったときのカットは身が奮えるほどのプレイでしたね。

攻撃面でもビルドアップで右サイドでの崩しに参画してカットインで相手をはがすプレイは見事でしたし、私の中では、今回のMVPは小林です。(ちなみに、MIPはトーレス、金崎)

鳥栖としては準備していたプレッシング戦術がしっかりと機能しており、前線でひっかけてショートカウンターというチャンスを多く作っていたのである程度満足行く戦いだったかと思います。

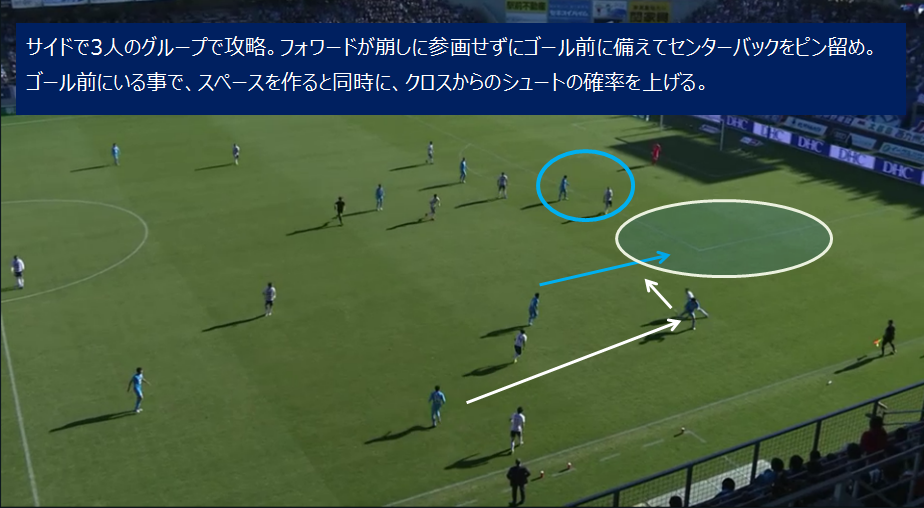

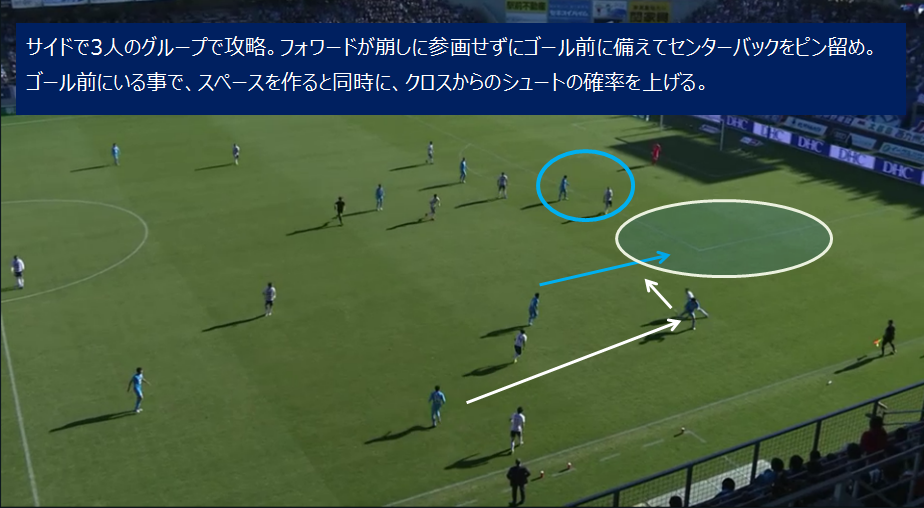

低い位置からのカウンターでも中央に絞っている両サイドバックの裏のスペースを有効活用してボールを前進させたり、ビルドアップの局面でもサイドバック、サイドハーフ、ボランチの3人によるグループの崩しが見られたりと、攻撃に関してもある程度準備していた形は実現できていたと思います。

ただし、いかんせん、ゴール前で手数をかけすぎたり、判断ミスが発生したりなど、決定的なチャンスを作れそうでなかなかシュートにもちこめないというモドカシイ状況ではありました。福田のカットからのショートカウンターはシュートまでは行ってほしかったですね。何度もドキドキして席を思わず立ってしまいました(笑)

鳥栖が優勢かという状況でしたが、ここがサッカーの怖い所でありまして、先制点はマリノスがあげます。

先制点のシーンでは、ルーズボールを収めたマリノスが、勝負どころであるウイングにボールを渡すことに成功し、仲川が前を向くことができました。

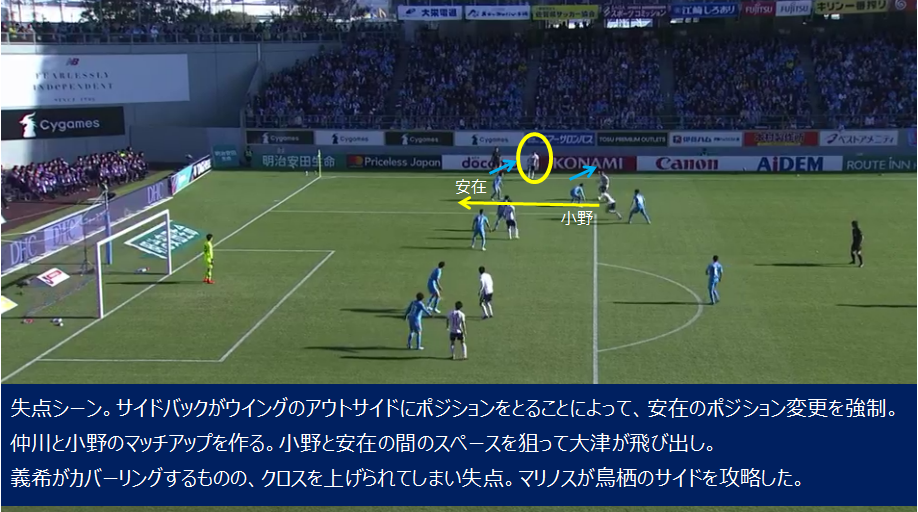

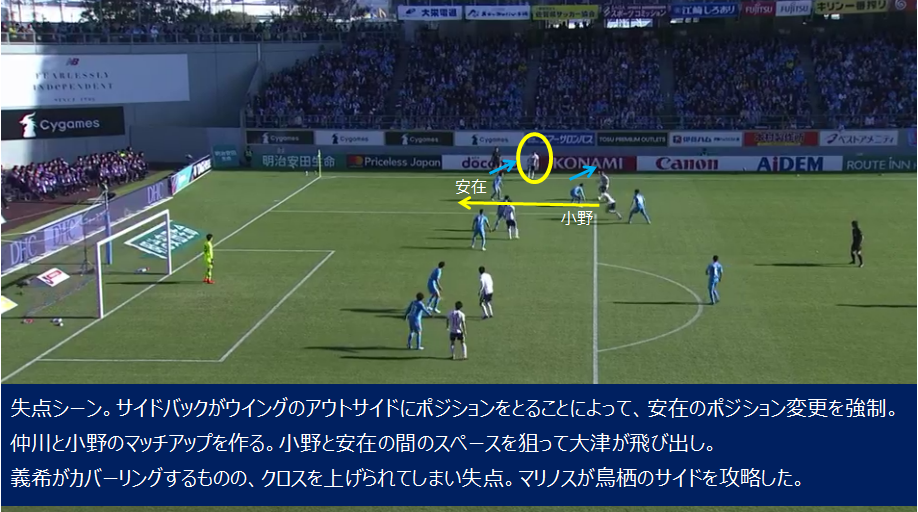

ここで鳥栖の組織にとっては予定外の事が発生しました。仲川がボール保持している状態で、本来の役割である安在が対峙していたのですが、更にアウトサイドをサイドバックの松原がオーバーラップしていきます。サイドバックのセントラルハーフ化がモットーであるマリノスが、ここで人数をかけるべくサイドバックらしい外からの上りを見せたところで、鳥栖の守備の構造が変わります。

松原をケアするべく安在がアウトサイドに下がって仲川のマークを小野が引き受ける事になりました。ここから更に、大津が今度は仲川の内側のスペースを飛び出していきます。仲川のアジリティのある突破に対応するために間を取っていた小野に対し、仲川が小野の足元を抜けるように、スペースに入る大津にパスを送りこむのは難しくない選択でした。ダイレクトの折り返し、そしてダイレクトのシュートで義希、祐治のマークも届かずに先制点を決めます。

先制点を上げたマリノスは、全体のポジショニングは落ち着いたものの、ボールを保持する戦い方は変わりませんでした。鳥栖としては引き続きひっかけてカウンターという形を取れればよかったのですが、運動量の低下と共にボールを奪うポイントが徐々に低くなっていきます。

ボールを奪ってもセントラルハーフ化したサイドバックがしっかりと中央に鎮座するので、クリティカルなシュートレンジエリアを崩せず、サイドにボールを運ぶ動きになってしまうことで前半は思うようにシュートチャンスを作れませんでした。

後半に入ると、フォワードが積極的に縦パスを受ける体制を作り、時間が経つにつれて、攻勢を強めたい鳥栖が徐々にボールを保持するようにシフトしていきました。

運動量の落ちてきたチョドンゴンに替わって金崎が入って更に潮目が変わります。金崎が激しいプレッシングを始めたので、再び前半のように、ビルドアップの抜け道(セカンドトップへのパス)を狙ってサイドハーフがカットする回数が増え、ショートカウンターの攻撃数も増えてきました。福田が良い位置でボールカットしたシーンは惜しかったですね。これも、シュートに繋げたかったです。

同点ゴールは、その金崎がサイドで基点を作ってからのものでした。安在が金崎を追い越して左サイドからクロスを上げ、逆サイドにいた福田がボールを受けて再びクロスを上げたところでシノヅカのハンドリングを誘い、PKを得る事ができました。明輝体制に替わって、両サイドハーフがゴール前に迫るシーンが増えています。クロスが抜けて逆サイドでボールを拾えるポジションを取るという形を作れたこと(ペナルティエリア内の人数が増えた事)は、明輝監督に代わった一番の効果ですよね。そして、金崎のPKは気迫溢れるシュートでした。シーズン途中から来てくれた彼がこのように強い気持ちでサガン鳥栖の一員として戦ってくれるのは非常に心強いです。

左サイドハーフを田川に代えた直後に逆転ゴールが生まれます。マリノスがカウンター気味にドリブルで中央を上がって行ったところを、祐治がうまくひっかけて金崎にボールを送り込みます。マリノスカウンターに対する逆カウンターを生み出すことができました。

ここでうまかったのは、トーレスがしっかりとオフサイドにならないようにポジションを取ったことです。並のストライカーであれば、ボールを奪われたときにリトリートが遅れてオフサイドとなってしまうのですが、トーレスはしっかりとボールを受ける準備ができていました。前半から、福田や小野がひっかけるシーンが多かったのですが、トーレスもチョドンゴンも、ボールカットに合わせてしっかりとオフサイドにならないようにポジションを取っています。惜しくも彼らにボールが渡らなかったのですが、常に準備をしていた動きがついに報われた瞬間でした。センターバック一人をかわして素早い振りぬけで放ったシュートは本当に素晴らしかったですね。

鳥栖にとってある意味誤算だったのは、田川投入直後に逆転ゴールが生まれた事。今度は守るフェーズになり、田川が左サイドの守備を担うことになりました。

田川が仲川に振り切られたり、右サイドにスライドした時にポジションの絞りが遅れたりと、守備を担うサイドハーフとしては、ちょっと危ないシーンを生んでしまいました。逆にカウンターに入った時のスピードは魅力的でして、中央を持ち込んで、左サイドの金崎に送り込んでからのシュートというシーンを作り出すことができました。やはり、攻撃で特徴を生かせる選手ですよね。

最後は疲れで足に痛みが出た安在を三丸に替えてしっかりとゲームを終了させることができました。三丸が入ってご挨拶とばかりに仲川に鋭いプレッシングをしたり(ファールになってしまいまいたが)、左サイド深く入られたところを久保からしっかりとボールを奪ったり、三丸の守備の安心感は、ここ数試合でのスタメンが自信になってますよね。

さきほど小林を書きましたが、もちろん、安在も素晴らしい出来でした。仲川とのマッチアップが多くて苦労していましたが、四苦八苦しながらもなんとか1失点で抑える事ができて、非常に良い仕事をしたと思います。

さて、ちょっと最後に一言。失点後の小野の振る舞いは、傍から見るとあまり気持ちの良いものではありませんでした。熱くなって安在や義希に激しく言っていたのは気になりました。熱い気持ちとメンタル不安定は別物です。サッカーはチームスポーツですので、得点も失点も良くも悪くもチーム全体が成しえた成果です。自分の責務を放棄したかのようにチームメイトに声を荒げるのはチームビルディングとしては不要なものです。釈迦に説法ですが、サッカーはチームスポーツであることと、試合を優位に進めるためにはメンタルコントロールが重要である事を再認識しなければならないと思います。

ただ、これは外野の意見であって、現場の監督・コーチ・選手たちがどう思っているかが一番大事です。みんなの勇気の原動力になっていればまっまく問題ありません。こればかりは本人たちの世界ですから。

先制点を献上し、そして名古屋も湘南も柏もリードしているという絶体絶命のピンチから、金崎、トーレスのゴールでサガン鳥栖が蘇りました。

鹿島戦は引き分けでも残留確定です。万が一順位を落としても、プレーオフに臨むことができます。ようやくここまでチームを持ってくることが出来ました。泣いても笑っても残り1試合。なんとか残留を勝ち取って、来シーズンこそは是非ともトップリーグでの強いサガン鳥栖を見たいですね。

<画像引用元:DAZN>

鳥栖のセットアップは4-4-2。フォワードにはチョドンゴンが入りトーレスとのツートップ。左サイドハーフに小野、左サイドバックには安在を起用しました。金崎、田川、三丸に関しては、万全ではないという情報もあり、ベンチスタートです。

対するマリノスは攻撃時と守備時で大きく陣形を変えるスタイル。攻撃時が特徴的でして、システム的に言うと2-3-2-3のような形。最終ラインは2センターバック(+時折ゴールキーパー)でビルドアップスタート。サイドバックを中央の高い位置に上げて扇原を含めた3人がセントラルハーフのように振る舞い、パスの受け手となります。トップ下の位置で大津、天野が運動量を発揮してポジションを頻繁に変え、前線は伊藤を中央に、仲川と遠藤が両サイドの幅を取ります。守備時は4-4-2のセットアップです。

鳥栖としては、この特徴的なビルドアップでボールを保持したいマリノスをどのように抑えるかというところがひとつのポイントだったのですが、取った戦略は積極的なプレッシングによるビルドアップ潰しでした。センターバック2名に対してはそのままツートップを当て、3センターに対して(あえてサイドバックとは言いません)は、サイドハーフの小野と福田、そしてボランチが1列上がってプレッシングを行います。

ボール保持を阻止しようという事がよく分かるのは、マリノスのゴールキックの時でありまして、センターバックへの繋ぎを阻止するべくフォワードが高い位置を取ってしっかりとマークし、中盤も連動してマリノスの3センターへのパスコースをつぶしていました。早いキックで両ウイングに合わせてくることも想定して、サイドバックが幅を取るウイングに対してしっかりとマーク。

鳥栖のプレッシャーに飯倉がギブアップしてロングボールを蹴るシーンも見え、マリノスにとっては自分たちがやろうとすることを阻害されている嫌な雰囲気は感じていたと思います。明輝さんの積極的な采配でしたね。

鳥栖が人を明確に意識したプレッシング戦術を図ったことの引き換えとして、マリノスのポジショニングに応じてスペースを与える事となります。マリノスの狙い目としては、サイドバックが中央に入ったことによって空けたスペースでした。スペースの使い方には決まりはなかった模様で、大津と天野が広がってビルドアップの出口となったり、仲川や遠藤が下がってボールを受けて基点となったり。時折サイドバックが侵入することもありました。鳥栖にとってもそのスペースが狙われるのは予見していたらしく、一人余ったボランチや、小野、福田の二度追いによってマリノスに自由にボールを回されるのを阻害していました。

マリノスのビルドアップは、このスペースを使ったワンタッチプレイが成功するかどうか、鳥栖のビルドアップ阻止は、このスペースに入ってきた選手を捕まえきれるかどうか、という事でサイドのスペースはかなり熱いエリアとなっていました。

図で表すと以下のような感じです。

最終的には、マリノスとしてはいかに両ウイングである仲川、遠藤が勝負できる体制に持ち込める状況を作れるかというところがポイントでした。

鳥栖としては、ビルドアップで網を抜けられたとしても、仲川と遠藤が下がらざるを得ない状況を作り出した時にはさほどピンチにはつながっていませんでしたが、フリーでボールを受けて前を向かれると鳥栖にとっては厳しい状況を迎えていました。

仲川と遠藤に対しては、鳥栖のサイドバックが対峙していたのですが、特に小林は獅子奮迅の活躍でしたね。遠藤と多くのデュエルが発生したのですが、裏へ抜けるパス、カットインしてくるドリブル、クロスからの飛び込み、それらの全てに対応して遠藤を封じ込みました。

また、カウンター時に義希が止めきれなくてゴール前で仲川と1VS1になったときのカットは身が奮えるほどのプレイでしたね。

攻撃面でもビルドアップで右サイドでの崩しに参画してカットインで相手をはがすプレイは見事でしたし、私の中では、今回のMVPは小林です。(ちなみに、MIPはトーレス、金崎)

鳥栖としては準備していたプレッシング戦術がしっかりと機能しており、前線でひっかけてショートカウンターというチャンスを多く作っていたのである程度満足行く戦いだったかと思います。

低い位置からのカウンターでも中央に絞っている両サイドバックの裏のスペースを有効活用してボールを前進させたり、ビルドアップの局面でもサイドバック、サイドハーフ、ボランチの3人によるグループの崩しが見られたりと、攻撃に関してもある程度準備していた形は実現できていたと思います。

ただし、いかんせん、ゴール前で手数をかけすぎたり、判断ミスが発生したりなど、決定的なチャンスを作れそうでなかなかシュートにもちこめないというモドカシイ状況ではありました。福田のカットからのショートカウンターはシュートまでは行ってほしかったですね。何度もドキドキして席を思わず立ってしまいました(笑)

鳥栖が優勢かという状況でしたが、ここがサッカーの怖い所でありまして、先制点はマリノスがあげます。

先制点のシーンでは、ルーズボールを収めたマリノスが、勝負どころであるウイングにボールを渡すことに成功し、仲川が前を向くことができました。

ここで鳥栖の組織にとっては予定外の事が発生しました。仲川がボール保持している状態で、本来の役割である安在が対峙していたのですが、更にアウトサイドをサイドバックの松原がオーバーラップしていきます。サイドバックのセントラルハーフ化がモットーであるマリノスが、ここで人数をかけるべくサイドバックらしい外からの上りを見せたところで、鳥栖の守備の構造が変わります。

松原をケアするべく安在がアウトサイドに下がって仲川のマークを小野が引き受ける事になりました。ここから更に、大津が今度は仲川の内側のスペースを飛び出していきます。仲川のアジリティのある突破に対応するために間を取っていた小野に対し、仲川が小野の足元を抜けるように、スペースに入る大津にパスを送りこむのは難しくない選択でした。ダイレクトの折り返し、そしてダイレクトのシュートで義希、祐治のマークも届かずに先制点を決めます。

先制点を上げたマリノスは、全体のポジショニングは落ち着いたものの、ボールを保持する戦い方は変わりませんでした。鳥栖としては引き続きひっかけてカウンターという形を取れればよかったのですが、運動量の低下と共にボールを奪うポイントが徐々に低くなっていきます。

ボールを奪ってもセントラルハーフ化したサイドバックがしっかりと中央に鎮座するので、クリティカルなシュートレンジエリアを崩せず、サイドにボールを運ぶ動きになってしまうことで前半は思うようにシュートチャンスを作れませんでした。

後半に入ると、フォワードが積極的に縦パスを受ける体制を作り、時間が経つにつれて、攻勢を強めたい鳥栖が徐々にボールを保持するようにシフトしていきました。

運動量の落ちてきたチョドンゴンに替わって金崎が入って更に潮目が変わります。金崎が激しいプレッシングを始めたので、再び前半のように、ビルドアップの抜け道(セカンドトップへのパス)を狙ってサイドハーフがカットする回数が増え、ショートカウンターの攻撃数も増えてきました。福田が良い位置でボールカットしたシーンは惜しかったですね。これも、シュートに繋げたかったです。

同点ゴールは、その金崎がサイドで基点を作ってからのものでした。安在が金崎を追い越して左サイドからクロスを上げ、逆サイドにいた福田がボールを受けて再びクロスを上げたところでシノヅカのハンドリングを誘い、PKを得る事ができました。明輝体制に替わって、両サイドハーフがゴール前に迫るシーンが増えています。クロスが抜けて逆サイドでボールを拾えるポジションを取るという形を作れたこと(ペナルティエリア内の人数が増えた事)は、明輝監督に代わった一番の効果ですよね。そして、金崎のPKは気迫溢れるシュートでした。シーズン途中から来てくれた彼がこのように強い気持ちでサガン鳥栖の一員として戦ってくれるのは非常に心強いです。

左サイドハーフを田川に代えた直後に逆転ゴールが生まれます。マリノスがカウンター気味にドリブルで中央を上がって行ったところを、祐治がうまくひっかけて金崎にボールを送り込みます。マリノスカウンターに対する逆カウンターを生み出すことができました。

ここでうまかったのは、トーレスがしっかりとオフサイドにならないようにポジションを取ったことです。並のストライカーであれば、ボールを奪われたときにリトリートが遅れてオフサイドとなってしまうのですが、トーレスはしっかりとボールを受ける準備ができていました。前半から、福田や小野がひっかけるシーンが多かったのですが、トーレスもチョドンゴンも、ボールカットに合わせてしっかりとオフサイドにならないようにポジションを取っています。惜しくも彼らにボールが渡らなかったのですが、常に準備をしていた動きがついに報われた瞬間でした。センターバック一人をかわして素早い振りぬけで放ったシュートは本当に素晴らしかったですね。

鳥栖にとってある意味誤算だったのは、田川投入直後に逆転ゴールが生まれた事。今度は守るフェーズになり、田川が左サイドの守備を担うことになりました。

田川が仲川に振り切られたり、右サイドにスライドした時にポジションの絞りが遅れたりと、守備を担うサイドハーフとしては、ちょっと危ないシーンを生んでしまいました。逆にカウンターに入った時のスピードは魅力的でして、中央を持ち込んで、左サイドの金崎に送り込んでからのシュートというシーンを作り出すことができました。やはり、攻撃で特徴を生かせる選手ですよね。

最後は疲れで足に痛みが出た安在を三丸に替えてしっかりとゲームを終了させることができました。三丸が入ってご挨拶とばかりに仲川に鋭いプレッシングをしたり(ファールになってしまいまいたが)、左サイド深く入られたところを久保からしっかりとボールを奪ったり、三丸の守備の安心感は、ここ数試合でのスタメンが自信になってますよね。

さきほど小林を書きましたが、もちろん、安在も素晴らしい出来でした。仲川とのマッチアップが多くて苦労していましたが、四苦八苦しながらもなんとか1失点で抑える事ができて、非常に良い仕事をしたと思います。

さて、ちょっと最後に一言。失点後の小野の振る舞いは、傍から見るとあまり気持ちの良いものではありませんでした。熱くなって安在や義希に激しく言っていたのは気になりました。熱い気持ちとメンタル不安定は別物です。サッカーはチームスポーツですので、得点も失点も良くも悪くもチーム全体が成しえた成果です。自分の責務を放棄したかのようにチームメイトに声を荒げるのはチームビルディングとしては不要なものです。釈迦に説法ですが、サッカーはチームスポーツであることと、試合を優位に進めるためにはメンタルコントロールが重要である事を再認識しなければならないと思います。

ただ、これは外野の意見であって、現場の監督・コーチ・選手たちがどう思っているかが一番大事です。みんなの勇気の原動力になっていればまっまく問題ありません。こればかりは本人たちの世界ですから。

先制点を献上し、そして名古屋も湘南も柏もリードしているという絶体絶命のピンチから、金崎、トーレスのゴールでサガン鳥栖が蘇りました。

鹿島戦は引き分けでも残留確定です。万が一順位を落としても、プレーオフに臨むことができます。ようやくここまでチームを持ってくることが出来ました。泣いても笑っても残り1試合。なんとか残留を勝ち取って、来シーズンこそは是非ともトップリーグでの強いサガン鳥栖を見たいですね。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

12:01

│Match Impression (2018)

2018年11月16日

2018 第32節 : ヴィッセル神戸 VS サガン鳥栖

2018年第32節、ヴィッセル神戸戦のレビューです。今回もポイントだけ。

鳥栖のセットアップは4-4-2。金崎が復帰してフォワードに入った点以外は長崎戦と同じ布陣です。

対する神戸は4-3-3(4-3-2-1)のセットアップ。3人のインサイドハーフが、やや前目にポジショニングを取るイニエスタとポドルスキ―を支える形となりました。

この試合の大きなポイントは、神戸のボール保持戦術でしょう。前半の鳥栖は前線でのボールの奪いどころをサイドに置きましたがなかなか機能せず、かといってイニエスタとポドルスキ―のプレイエリアを捨ててまでというプレスにも行けず、そうこうするうちにフリーとなったティーラトンに幾度もボールが渡ってしまい、その結果、最終的な選択としてはブロックを組んでゴール前で守りきるという、消極的な形でディフェンシブサードでの待機を強いられる戦いとなってしまいました。

神戸のボール保持戦術ですが、神戸は両センターバックが大きくワイドに広がって横幅を作ります。そして、両センターバックをフォローするように2列目から選手が下りてきて(主に藤田)3人での最終ラインを形成します。これにより、鳥栖の2トップに対して常に優位な状態でボールを保持することができました。神戸が巧妙だったのは、苦しい時には簡単にゴールキーパーを使う事でした。キーパーを使って迂回することによって、簡単にボールロストしないように、可能な限りのボール保持を試みます。

ボールキープの仕組みができたので、あとはどうやってゴール前までボールを運ぶかという所ですが、基本的には中央に人数を集めて数的優位を作ってボールを前進します。中央を締められた時(鳥栖の選手が集まって来たとき)に、高い位置を取らせているサイドバックを使うという形を作りました。前半は特にこの形がはまりましたね。ティーラトンにフリーでボールを持たれてしまうシーンを何度も作られてしまいました。

前からプレスに行きたい鳥栖としてはツートップに加えてあと一人入らないとプレッシャーをかける事ができません。プレッシャーに入るエリアと人選をどうしようかという所ですが、サイドハーフの福田、原川が横幅を取るセンターバックまでプレッシャーに出てしまうのはあまり良くない形でした。インサイドハーフが横幅を取るセンターバックに出ていく事により、神戸のサイドバックに対して、鳥栖もサイドバックが出ていかなければならなくなります。秀人と義希はイニエスタ、ポドルスキを放すわけにはいかないので、中央に鎮座する事になり、これで神戸のインサイドハーフは誰が見るのか問題が勃発しました。

三田、伊野波が比較的フリーになるので、サイドバックの裏に抜けたり、中央の藤田を経由して縦位置でボールを受けたりできます。彼らを気にしすぎると、直接イニエスタやポドルスキにボールが出されるケースが増え、徐々に鳥栖のプレッシングが無効化してしまいました。

横幅を取るセンターバックに対してツートップがプレスに行き、そこから出てくるボールに対してサイドハーフが行っているときはボールが奪えるチャンスもあって問題なかったのですが、その形を取れない時が、鳥栖の守備がビルドアップで破壊される時でした。

今回、厄介だったのは、セットアップでは、鳥栖の最終ラインと2列目の間にポジションを取っているポドルスキやイニエスタが、ビルドアップで義希、秀人の前でボールを受けるために下がってくることです。彼らが下がってボールを受ける事によって、最終ラインからのパスコースが、サイドバック、インサイドハーフ、セカンドトップと種類が増える事になります。また、中央に鳥栖の選手を引き付ける事ができます。鳥栖のボランチの前でボールを受けたポドルスキやイニエスタにとっては、ひとり剥がして前を向くことなど造作でもない事でした。イニエスタとポドルスキの2人のコンビネーションは本当に脅威で、確実にプレイエリアを前進していく事ができました。

こうして、鳥栖としては、前から行ってもはがされて徒労に終わる時間が増えてくると、最後の手段としてはいかにして良い状態でシュートを打たれないかという形でブロックを作る事しかなくなります。サイドハーフが出ていくとそこがスペースになってイニエスタに使われてしまうので、出来る限りミドルサードまで我慢して、中央へのパスコースを防ぎつつ、タイミングを見計らってプレッシングに行くように切り替えました。こうして、鳥栖が前に出ていく回数が減ったので、神戸は苦労せずにボールを握れるようになりました。

鳥栖にとって助かっていたのは、神戸のコントロールミス(トラップミス)によって、攻撃がストップしてしまう事でした。ボールコントロールがしっかりとしていれば、瞬く間にピンチになったシーンが幾度もありました。戦術も大事ですが、最後はやはり、止める、蹴るの技術も大事だと思うシーンが多々ありました。図は、原川と三丸がプレッシングにはいることによって伊野波が裏のスペースでボールを受けるシーンです。トラップミスによって助かったのですが、オマリも引き出されていてなかなか危ないシーンではあります。

後半に入ると鳥栖は、少し守備のやり方を変えてきます。ボール保持されているままでは攻撃の打つ手がなくなるので、やはり前から奪える仕組みを作らなければなりません。ポイントは2つありました。ひとつめはビルドアップを行う最終ラインへのプレッシャーのかけ方。前半は、サイドにボールを回させて、センターバック、もしくはサイドバックに対するプレッシャーが多かったのですが、後半に入ると最終ラインでボール保持を形成する藤田に対して鳥栖のボランチがボールを奪いに出ていき、ポドルスキやイニエスタにボールが入る前のタイミングでプレッシングをかけます。中央の人数をひとり削るという勇気のいるプレイでしたが、かわされてもすぐに戻る献身さを見せる事が出来る秀人と義希だからこそできた形かもしれません。藤田の所に秀人が出ていく事により、横幅を取るセンターバックに対してフォワードがプレッシングにいく事ができました。これによって鳥栖のサイドハーフが神戸のインサイドハーフを捕まえる事ができるようになったので、前半のようには簡単にボール保持される機会が減りました。

もうひとつ、ポジショニングを変えたのはサイドバックの位置です。前半は、中央を固めるというコンセプトだったので、4-4のラインを中央に寄せるためにどうしてもサイド(特にティーラトン)のところがフリーになってしまい、何度も中央からサイドのティーラトンへ展開されてフリーでクロスを上げられるシーンを作られてしまいました。後半は、ティーラトンに自由を与えないために、小林が少しワイドの位置に構えるような形になりました。これによって、ティーラトンにボールが入ってもスピードに乗る前にプレッシングに行けるので、時おり彼にボールが入る前にカットすることもありました。

この守備ができたのは、ボール保持して前進を図る神戸に取っても痛しかゆしの部分でありまして、本来は小林がサイドを気にするポジションを取ることによって、サイドバックとセンターバックの間のスペースが空くのですが、神戸はこのスペースを有効活用して侵入してくるプレイヤーがいません。セカンドトップ(と言うよりは、オフェンシブハーフかな)のポドルスキもイニエスタもどちらかと言えば、このエリアにパスを出す側の選手であって入る側の選手ではなく、そうなると古橋一人が頑張ってポジションを移してボールを受ける事になります。神戸はフィニッシュにも問題を抱えていて、前線が古橋ひとりであるためクロスが上がっても古橋一人であるためにオマリ、祐治がことごとくクロスを跳ね返していました。スルーパスに対しても、古橋が追い付けていないシーンもありました。このあたりのボールは保持できてもなかなか決定的シュートまで結びつけられないという点は神戸としての課題でもありますね。

鳥栖は、前半にボール保持されて奪いきれなかったので、最後は中央を固めてゴール前で鍵をかけるという守備を行いましたが、神戸が多少ゴール前にスペースを空けても入ってくる選手がいないという事で、サイドバックのポジションを外寄りにするという変更は正解だったということですね。

チーム作りと言うのは難しいなというのがありまして、もし、柏の瀬川であったり、札幌の三好であったりすると、そういったゴール前のスペースをしっかり使ってくる動きをするでしょう。そこにイニエスタが絡むと鳥栖も2失点は必至だったかもしれません(笑) しかしながら、ポドルスキという大きな武器を持っているので使わないわけにはいきません。ビルドアップやミドルシュートのシーンでは、類まれなる活躍をしてくれます。そう考えると鳥栖の金崎とトーレスも同じですよね。使わないわけにはいかないし、なんとか機能させないといけない。豊田が怪我しているので何ともいえませんが、本来は豊田も使いたい選手ですし、チームビルディングの難しさを感じます。

ということで、おさらいです。

前半は、横幅を取るセンターバックと、最終ラインで数的優位を作る藤田、2列目と3列目の間にポジションを取るイニエスタとポドルスキという色々と対応しなければならない事項があり、最終的にはリトリートして守備ブロックを組んでゴールを固めるという、明輝監督としては不本意であろう守備を強いられました。後半からは、勇気をもって秀人を前に上げてプレッシングでの数的不利を解消し、サイドバックのポジションを変える事によってサイドの深い位置への侵入を未然に防ぎました。ポジショニングを変える事で、戦局の優位性を変える事ができるという、良い例となる試合だったかなと思います。明輝監督は守備に関する修正力を見せてくれましたしね。

この試合、ボールポゼション、決定的チャンスの数、ピンチの数を考えると完全に神戸が優勢でした。それだけに、この勝ち点1は決して悪くはありません。この勝ち点1によって、鳥栖は降格圏から脱出する事ができました。肝は次のマリノス戦ですね。ホーム最終戦をどのような形で終える事ができるか。シーズン最終戦に向け、ひとときも目を放すことができない戦いが続きます。

<画像引用元:DAZN>

鳥栖のセットアップは4-4-2。金崎が復帰してフォワードに入った点以外は長崎戦と同じ布陣です。

対する神戸は4-3-3(4-3-2-1)のセットアップ。3人のインサイドハーフが、やや前目にポジショニングを取るイニエスタとポドルスキ―を支える形となりました。

この試合の大きなポイントは、神戸のボール保持戦術でしょう。前半の鳥栖は前線でのボールの奪いどころをサイドに置きましたがなかなか機能せず、かといってイニエスタとポドルスキ―のプレイエリアを捨ててまでというプレスにも行けず、そうこうするうちにフリーとなったティーラトンに幾度もボールが渡ってしまい、その結果、最終的な選択としてはブロックを組んでゴール前で守りきるという、消極的な形でディフェンシブサードでの待機を強いられる戦いとなってしまいました。

神戸のボール保持戦術ですが、神戸は両センターバックが大きくワイドに広がって横幅を作ります。そして、両センターバックをフォローするように2列目から選手が下りてきて(主に藤田)3人での最終ラインを形成します。これにより、鳥栖の2トップに対して常に優位な状態でボールを保持することができました。神戸が巧妙だったのは、苦しい時には簡単にゴールキーパーを使う事でした。キーパーを使って迂回することによって、簡単にボールロストしないように、可能な限りのボール保持を試みます。

ボールキープの仕組みができたので、あとはどうやってゴール前までボールを運ぶかという所ですが、基本的には中央に人数を集めて数的優位を作ってボールを前進します。中央を締められた時(鳥栖の選手が集まって来たとき)に、高い位置を取らせているサイドバックを使うという形を作りました。前半は特にこの形がはまりましたね。ティーラトンにフリーでボールを持たれてしまうシーンを何度も作られてしまいました。

前からプレスに行きたい鳥栖としてはツートップに加えてあと一人入らないとプレッシャーをかける事ができません。プレッシャーに入るエリアと人選をどうしようかという所ですが、サイドハーフの福田、原川が横幅を取るセンターバックまでプレッシャーに出てしまうのはあまり良くない形でした。インサイドハーフが横幅を取るセンターバックに出ていく事により、神戸のサイドバックに対して、鳥栖もサイドバックが出ていかなければならなくなります。秀人と義希はイニエスタ、ポドルスキを放すわけにはいかないので、中央に鎮座する事になり、これで神戸のインサイドハーフは誰が見るのか問題が勃発しました。

三田、伊野波が比較的フリーになるので、サイドバックの裏に抜けたり、中央の藤田を経由して縦位置でボールを受けたりできます。彼らを気にしすぎると、直接イニエスタやポドルスキにボールが出されるケースが増え、徐々に鳥栖のプレッシングが無効化してしまいました。

横幅を取るセンターバックに対してツートップがプレスに行き、そこから出てくるボールに対してサイドハーフが行っているときはボールが奪えるチャンスもあって問題なかったのですが、その形を取れない時が、鳥栖の守備がビルドアップで破壊される時でした。

今回、厄介だったのは、セットアップでは、鳥栖の最終ラインと2列目の間にポジションを取っているポドルスキやイニエスタが、ビルドアップで義希、秀人の前でボールを受けるために下がってくることです。彼らが下がってボールを受ける事によって、最終ラインからのパスコースが、サイドバック、インサイドハーフ、セカンドトップと種類が増える事になります。また、中央に鳥栖の選手を引き付ける事ができます。鳥栖のボランチの前でボールを受けたポドルスキやイニエスタにとっては、ひとり剥がして前を向くことなど造作でもない事でした。イニエスタとポドルスキの2人のコンビネーションは本当に脅威で、確実にプレイエリアを前進していく事ができました。

こうして、鳥栖としては、前から行ってもはがされて徒労に終わる時間が増えてくると、最後の手段としてはいかにして良い状態でシュートを打たれないかという形でブロックを作る事しかなくなります。サイドハーフが出ていくとそこがスペースになってイニエスタに使われてしまうので、出来る限りミドルサードまで我慢して、中央へのパスコースを防ぎつつ、タイミングを見計らってプレッシングに行くように切り替えました。こうして、鳥栖が前に出ていく回数が減ったので、神戸は苦労せずにボールを握れるようになりました。

鳥栖にとって助かっていたのは、神戸のコントロールミス(トラップミス)によって、攻撃がストップしてしまう事でした。ボールコントロールがしっかりとしていれば、瞬く間にピンチになったシーンが幾度もありました。戦術も大事ですが、最後はやはり、止める、蹴るの技術も大事だと思うシーンが多々ありました。図は、原川と三丸がプレッシングにはいることによって伊野波が裏のスペースでボールを受けるシーンです。トラップミスによって助かったのですが、オマリも引き出されていてなかなか危ないシーンではあります。

後半に入ると鳥栖は、少し守備のやり方を変えてきます。ボール保持されているままでは攻撃の打つ手がなくなるので、やはり前から奪える仕組みを作らなければなりません。ポイントは2つありました。ひとつめはビルドアップを行う最終ラインへのプレッシャーのかけ方。前半は、サイドにボールを回させて、センターバック、もしくはサイドバックに対するプレッシャーが多かったのですが、後半に入ると最終ラインでボール保持を形成する藤田に対して鳥栖のボランチがボールを奪いに出ていき、ポドルスキやイニエスタにボールが入る前のタイミングでプレッシングをかけます。中央の人数をひとり削るという勇気のいるプレイでしたが、かわされてもすぐに戻る献身さを見せる事が出来る秀人と義希だからこそできた形かもしれません。藤田の所に秀人が出ていく事により、横幅を取るセンターバックに対してフォワードがプレッシングにいく事ができました。これによって鳥栖のサイドハーフが神戸のインサイドハーフを捕まえる事ができるようになったので、前半のようには簡単にボール保持される機会が減りました。

もうひとつ、ポジショニングを変えたのはサイドバックの位置です。前半は、中央を固めるというコンセプトだったので、4-4のラインを中央に寄せるためにどうしてもサイド(特にティーラトン)のところがフリーになってしまい、何度も中央からサイドのティーラトンへ展開されてフリーでクロスを上げられるシーンを作られてしまいました。後半は、ティーラトンに自由を与えないために、小林が少しワイドの位置に構えるような形になりました。これによって、ティーラトンにボールが入ってもスピードに乗る前にプレッシングに行けるので、時おり彼にボールが入る前にカットすることもありました。

この守備ができたのは、ボール保持して前進を図る神戸に取っても痛しかゆしの部分でありまして、本来は小林がサイドを気にするポジションを取ることによって、サイドバックとセンターバックの間のスペースが空くのですが、神戸はこのスペースを有効活用して侵入してくるプレイヤーがいません。セカンドトップ(と言うよりは、オフェンシブハーフかな)のポドルスキもイニエスタもどちらかと言えば、このエリアにパスを出す側の選手であって入る側の選手ではなく、そうなると古橋一人が頑張ってポジションを移してボールを受ける事になります。神戸はフィニッシュにも問題を抱えていて、前線が古橋ひとりであるためクロスが上がっても古橋一人であるためにオマリ、祐治がことごとくクロスを跳ね返していました。スルーパスに対しても、古橋が追い付けていないシーンもありました。このあたりのボールは保持できてもなかなか決定的シュートまで結びつけられないという点は神戸としての課題でもありますね。

鳥栖は、前半にボール保持されて奪いきれなかったので、最後は中央を固めてゴール前で鍵をかけるという守備を行いましたが、神戸が多少ゴール前にスペースを空けても入ってくる選手がいないという事で、サイドバックのポジションを外寄りにするという変更は正解だったということですね。

チーム作りと言うのは難しいなというのがありまして、もし、柏の瀬川であったり、札幌の三好であったりすると、そういったゴール前のスペースをしっかり使ってくる動きをするでしょう。そこにイニエスタが絡むと鳥栖も2失点は必至だったかもしれません(笑) しかしながら、ポドルスキという大きな武器を持っているので使わないわけにはいきません。ビルドアップやミドルシュートのシーンでは、類まれなる活躍をしてくれます。そう考えると鳥栖の金崎とトーレスも同じですよね。使わないわけにはいかないし、なんとか機能させないといけない。豊田が怪我しているので何ともいえませんが、本来は豊田も使いたい選手ですし、チームビルディングの難しさを感じます。

ということで、おさらいです。

前半は、横幅を取るセンターバックと、最終ラインで数的優位を作る藤田、2列目と3列目の間にポジションを取るイニエスタとポドルスキという色々と対応しなければならない事項があり、最終的にはリトリートして守備ブロックを組んでゴールを固めるという、明輝監督としては不本意であろう守備を強いられました。後半からは、勇気をもって秀人を前に上げてプレッシングでの数的不利を解消し、サイドバックのポジションを変える事によってサイドの深い位置への侵入を未然に防ぎました。ポジショニングを変える事で、戦局の優位性を変える事ができるという、良い例となる試合だったかなと思います。明輝監督は守備に関する修正力を見せてくれましたしね。

この試合、ボールポゼション、決定的チャンスの数、ピンチの数を考えると完全に神戸が優勢でした。それだけに、この勝ち点1は決して悪くはありません。この勝ち点1によって、鳥栖は降格圏から脱出する事ができました。肝は次のマリノス戦ですね。ホーム最終戦をどのような形で終える事ができるか。シーズン最終戦に向け、ひとときも目を放すことができない戦いが続きます。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

17:34

│Match Impression (2018)

2018年11月08日

2018 第31節 : サガン鳥栖 VS V・ファーレン長崎

2018年第31節、V・ファーレン長崎戦のレビューです。もう少し掘り下げたかったのですが、時間が足りなかったのでポイントだけ振り返ります。(それでも十分長くなりましたけど(笑))

鳥栖のセットアップは4-4-2。戦前から別メニューとなっている選手の情報がネットニュースに上がっていましたが、その情報が正しかったみたいで、金崎、小野、豊田がベンチ外でした。ツートップはチョドンゴンとトーレス、中盤は原川、秀人、義希、福田のラインナップ。最終ラインは変更ありません。

一方の長崎はいつもの3-4-1-2システムではなく、4-4-2システムによる序盤の戦いとなりました。狙いとしてはミラーゲームにすることによってマーキングを明確にすること。3-4-2-1システムでは、鳥栖2センターバックに対して前線はファンマ一人になるので、前から行くためにはセカンドトップのうちの一人がプレスに入らなければなりません。最終ラインに自由な時間を与えないように、また、マーキングの乱れによるスペースを使われないように、予め明確にプレッシングの相手を決めてしまおうという事だと思われます。その戦術に呼応するように、前線から平松とファンマが運動量激しく最終ラインに対してプレッシングを行い、鳥栖の自由に繋ぐプレイを阻害し、単純にボールを蹴らざるをえない状況を作り出していました。

対する長崎はファンマを狙うというコンセプトが統一されていました。鳥栖も比較的高い位置からプレッシングに来ており、トランジションの場面においてボランチ経由でつなごうとすると、積極的に秀人と義希がつぶしに来ていたので、ドイスボランチのプレッシングをかわすために早めにボールを蹴ってしまう方が得策という形になります。この試合の秀人と義希のトランジションでのプレスは非常に素晴らしく、長崎が攻撃に入ろうとしたところで素早くチェックしてショートカウンターに繋げる場面が多くありました。長崎としては、それを防ぐ手立てとしての早めのロングボールというのは悪い選択ではなかったかと思います。鳥栖としては、秀人と義希が前から行くものの彼らの頭上を超えるボールをファンマに送られることによって、セカンドボールに対するアクションが少し遅れるという状況を生み、また、長崎の前半20分過頃のシステム変更によって明確にセカンドトップとドイスボランチがこぼれ球を拾う形を作り出し、徐々に長崎がセカンドボールを奪取できるという状況につながりました。

このように、前半から互いに守備アクションが激しく、繋ぐ余裕を与えてもらえなかったので、トランジションの応酬(ロングボールの応酬)というやや落ち着かない形での序盤となりました。つぶし合いの状況は一つのミスによって大きなピンチを生み出すことになります。一時も気を抜けないという状況が、更にチャージが激しくなる戦いを演出しました。退場者が出てもおかしくなかった状況ですが、木村主審はスタジアムの雰囲気に圧倒されることなく冷静に笛を吹いていたと思います。イエローカード乱発で荒れはててもおかしくない試合をぎりぎりのコントロールで対応して頂けたのではないかなという感想です。

さて、トランジション合戦も少し落ち着きを見せると、鳥栖が少しずつビルドアップを試みるようになりました。特徴的なのは福田のポジショニングでありまして、ボールを保持するとポジションを非常に高い位置にとって相手のサイドバック(ウイングバック)が前に出てきづらい状況を作っていました。福田がサイドバック(ウイングバック)を引き連れてスペースを作ってフォワードが入ってくるきっかけを作ったり、福田が引いて空けたスペースにトーレスやチョドンゴンが入ってボールを受ける形を作ったり、時折、福田自身が小林から縦パスを受けてサイドでのポストプレイを行ったり、いろいろな工夫を見せてボールを前進する仕組みを試みていました。ロングボールもツートップ一辺倒ではなく、逆サイドの高い位置にポジションを取る福田に対しても送られていましたし、ある意味4-3-3の3トップの一角のような働きを見せてくれました。

福田のポジショニングに呼応するように、チョドンゴンは両サイドのスペースに入ってボールを受け、トーレスは中央をベースとしてポストプレイ、そしてフィニッシュの役割をこなしていました。特にトーレスはビルドアップの場面やカウンターの場面で、いち早く顔を見せて縦へのボールを引きだすプレイをチョイスしていました。彼からのサイドチェンジも何回かあり、チョドンゴンがサイドに流れて、中央で待ちかまえるトーレスにクロスという形も複数回トライできていました。互いの役割が整理されていた証拠だと思います。

長崎にとってはミラーシステムで相手の良さを消すと同時に、当然、その形だと反対にボール保持時は鳥栖のプレッシングを受ける事になるので、攻撃面ではあまりメリットがありません。序盤から激しく見せたプレッシングも体力の低下と共に少しずつ鳥栖にスペースを使われる事にもなってきました。このままつぶし合いで試合が終わってしまうのは勝ち点3が欲しい長崎としても得策ではないということ、また、序盤に鳥栖にイニシアチブを持たれないという目的は果たしたという事でいつもの3-4-2-1に戻したのではないかと思われます。

長崎がいつもの形に戻したことによって、セカンドボールの奪取とサイドからの攻撃が明確になります。まずはトップのファンマに当てて、セカンドトップがボールを受け、鳥栖を中央に密集(義希と秀人を中央に集めさせる)させたタイミングで素早くサイドの翁長や飯尾に展開してチャンスを作ります。飯尾も翁長がサイドでボールを受けると一人はがしてクロスを上げる事ができるので、鳥栖はサイドからのクロスで何度かピンチを迎えていました。飯尾や翁長がサイドバックのマークを受けて動けなくなった時には、セカンドトップの2人がウイングバックの裏のスペースに入り込んでいましたし、そのあたりは長崎の攻撃がこの一年で洗練されているなというのを感じました。

鳥栖も、プレッシングにずれが生じる事によって、ビルドアップの工夫ができるようになります。原川がサイドバックとセンターバックの間のスペースにポジションを取り、そこに義希が絡むことによって数的優位を作る攻撃を見せていました。そこでボールキープができると三丸が裏へのスペースにオーバーラップする出番もできますし、三丸が引き付けることによって、原川がハーフスペースでボールを受けたり、相手のウイングバックの裏でボールを受けることもできます。

長崎の4-4-2システムでのスタートは互いにつぶしあう形でトランジション合戦を生み出し、長崎が3-4-1-2システムに変更することによって、ミスマッチによって生まれるスペースを利用したビルドアップ攻撃を生み出すという、試合展開のキーは長崎が握っていたという展開でした。

どちらが得点してもおかしくないという状況のなか、後半になって長崎の運動量が落ち、プレッシングの強度が低くなってきたところで鳥栖がボールを保持できる状況を生みます。得点は、押し込んでボールキープしてからの崩しによるものでした。福田がハーフスペースの高い位置へ入ってウイングバックを引き寄せている状況ですが、ボールを左右に回しながらチョドンゴンとトーレスが中央で基点を作ると、自らが空けたスペースを利用するべくややワイドにポジションを構えます。トーレスからの展開を受けると中央に入ってくるチョドンゴンにピンポイントクロス。クロスが上がるときには逆サイドハーフの原川がしっかりとペナルティエリアに入っています。トーレスのポストプレイ、福田の動きとクロスの質、チョドンゴンのシュート精度、原川のポジショニング、それらがしっかりとかみ合ったナイスゴールでした。

鳥栖が先制したことによって、長崎が攻勢に出ます。鳥栖としてはその分裏のスペースもあるわけでありまして、カウンター攻撃をしかけますが、なかなかよい形を作れません。時間が過ぎていき長崎がセンターバックの一角を攻撃参加に出すシーンも多くなってきた頃に明輝監督が動きます。小林を吉田に代えて5-4-1システムに変更します。長崎の3フォワード+両ウイングバックが前線にポジションを取るので彼らに対するマークを明確にする事、そしてドイスボランチとセンターバックのオーバーラップを中盤の4人で見る事というタスクが与えられました。

5-4-1システムはマッシモ時代にもあまり記憶がありません。そのあたりは明輝監督の色が出たとも言えるでしょう。システム変更時には、チョドンゴンに代えてトップの位置に入っていた田川を右サイドハーフに据えました。このあたりは考え処ですよね。カウンターの場面でトーレスに預けるボールを送り込むよりは、裏に蹴っ飛ばすことが多くなったので、田川をトップに置いて右サイドハーフは安在という選択肢もあったかなとは思います。ただし、ボールキープに関してはトーレスの方が何枚も上なので、5-4-1にした上でボール奪ってから彼に預けるという形を作りたかったのかもしれません。どのような形で時間を進めるかという所の意思統一が必要ですよね。そのあたりはこれからまだまだ成熟が必要な所でしょう。監督が変わったばっかりなので、これからですね。

さて、システムを5-4-1にしてからすぐにこの試合最大のピンチを迎えるのですが、チャンスの後にピンチありとでも言いましょうか、原川のクロスが相手にカットされてからのカウンター攻撃によるものでした。中央でボールを受けた中村慶が鳥栖の左サイドに向かってドリブルで前進します。その時にマークについていた吉田が中村慶に着いていく決断をして逆サイドまで引っ張られます。これによって、鳥栖の右サイドに大きなスペースをあけることになるので、ボランチの位置に入った吉田と入れ替わりで秀人が右ウイングの位置に入ります。中村慶は、秀人が戻りきる前にスペースに入ってくる選手に対してパスを送り込みました。ここからがポイントなのですが、吉田は中村慶がパスを送った後に、右ウイングバックのポジションに戻ろうとします。本来、秀人がボランチの位置にポジションをとっていたならば中央へのクロスに備えて中央のスペースを守る動きをしていたはずなのですが、ポジションチェンジした吉田は秀人が右ウイングのポジションをカバーリングしているにも関わらず、右ウイングの位置に戻ろうとしてしまいました。これによって中央が薄くなり、サイドに展開した中村慶にクロスが入ってボレーシュートを放たれてしまいました。権田のスーパーセーブによって救われたのですが、5-4-1システムにおけるポジショニングはもう少し習熟が必要かもしれません。

大事な大事なシックスポイントマッチを勝点3という最高の結果で終える事ができました。これによって、鳥栖は、残り試合を3連勝することによって自動で降格圏を脱出できるという権利を得る事ができました。(マリノスと勝ち点差2なので上回ることが出来ます)

最大の目標である残留まであと一息ですね。予断を許さない状況ですが、チーム全体で一丸となって残留を勝ち取りたいですね。

<画像引用元:DAZN>

鳥栖のセットアップは4-4-2。戦前から別メニューとなっている選手の情報がネットニュースに上がっていましたが、その情報が正しかったみたいで、金崎、小野、豊田がベンチ外でした。ツートップはチョドンゴンとトーレス、中盤は原川、秀人、義希、福田のラインナップ。最終ラインは変更ありません。

一方の長崎はいつもの3-4-1-2システムではなく、4-4-2システムによる序盤の戦いとなりました。狙いとしてはミラーゲームにすることによってマーキングを明確にすること。3-4-2-1システムでは、鳥栖2センターバックに対して前線はファンマ一人になるので、前から行くためにはセカンドトップのうちの一人がプレスに入らなければなりません。最終ラインに自由な時間を与えないように、また、マーキングの乱れによるスペースを使われないように、予め明確にプレッシングの相手を決めてしまおうという事だと思われます。その戦術に呼応するように、前線から平松とファンマが運動量激しく最終ラインに対してプレッシングを行い、鳥栖の自由に繋ぐプレイを阻害し、単純にボールを蹴らざるをえない状況を作り出していました。

対する長崎はファンマを狙うというコンセプトが統一されていました。鳥栖も比較的高い位置からプレッシングに来ており、トランジションの場面においてボランチ経由でつなごうとすると、積極的に秀人と義希がつぶしに来ていたので、ドイスボランチのプレッシングをかわすために早めにボールを蹴ってしまう方が得策という形になります。この試合の秀人と義希のトランジションでのプレスは非常に素晴らしく、長崎が攻撃に入ろうとしたところで素早くチェックしてショートカウンターに繋げる場面が多くありました。長崎としては、それを防ぐ手立てとしての早めのロングボールというのは悪い選択ではなかったかと思います。鳥栖としては、秀人と義希が前から行くものの彼らの頭上を超えるボールをファンマに送られることによって、セカンドボールに対するアクションが少し遅れるという状況を生み、また、長崎の前半20分過頃のシステム変更によって明確にセカンドトップとドイスボランチがこぼれ球を拾う形を作り出し、徐々に長崎がセカンドボールを奪取できるという状況につながりました。

このように、前半から互いに守備アクションが激しく、繋ぐ余裕を与えてもらえなかったので、トランジションの応酬(ロングボールの応酬)というやや落ち着かない形での序盤となりました。つぶし合いの状況は一つのミスによって大きなピンチを生み出すことになります。一時も気を抜けないという状況が、更にチャージが激しくなる戦いを演出しました。退場者が出てもおかしくなかった状況ですが、木村主審はスタジアムの雰囲気に圧倒されることなく冷静に笛を吹いていたと思います。イエローカード乱発で荒れはててもおかしくない試合をぎりぎりのコントロールで対応して頂けたのではないかなという感想です。

さて、トランジション合戦も少し落ち着きを見せると、鳥栖が少しずつビルドアップを試みるようになりました。特徴的なのは福田のポジショニングでありまして、ボールを保持するとポジションを非常に高い位置にとって相手のサイドバック(ウイングバック)が前に出てきづらい状況を作っていました。福田がサイドバック(ウイングバック)を引き連れてスペースを作ってフォワードが入ってくるきっかけを作ったり、福田が引いて空けたスペースにトーレスやチョドンゴンが入ってボールを受ける形を作ったり、時折、福田自身が小林から縦パスを受けてサイドでのポストプレイを行ったり、いろいろな工夫を見せてボールを前進する仕組みを試みていました。ロングボールもツートップ一辺倒ではなく、逆サイドの高い位置にポジションを取る福田に対しても送られていましたし、ある意味4-3-3の3トップの一角のような働きを見せてくれました。

福田のポジショニングに呼応するように、チョドンゴンは両サイドのスペースに入ってボールを受け、トーレスは中央をベースとしてポストプレイ、そしてフィニッシュの役割をこなしていました。特にトーレスはビルドアップの場面やカウンターの場面で、いち早く顔を見せて縦へのボールを引きだすプレイをチョイスしていました。彼からのサイドチェンジも何回かあり、チョドンゴンがサイドに流れて、中央で待ちかまえるトーレスにクロスという形も複数回トライできていました。互いの役割が整理されていた証拠だと思います。

長崎にとってはミラーシステムで相手の良さを消すと同時に、当然、その形だと反対にボール保持時は鳥栖のプレッシングを受ける事になるので、攻撃面ではあまりメリットがありません。序盤から激しく見せたプレッシングも体力の低下と共に少しずつ鳥栖にスペースを使われる事にもなってきました。このままつぶし合いで試合が終わってしまうのは勝ち点3が欲しい長崎としても得策ではないということ、また、序盤に鳥栖にイニシアチブを持たれないという目的は果たしたという事でいつもの3-4-2-1に戻したのではないかと思われます。

長崎がいつもの形に戻したことによって、セカンドボールの奪取とサイドからの攻撃が明確になります。まずはトップのファンマに当てて、セカンドトップがボールを受け、鳥栖を中央に密集(義希と秀人を中央に集めさせる)させたタイミングで素早くサイドの翁長や飯尾に展開してチャンスを作ります。飯尾も翁長がサイドでボールを受けると一人はがしてクロスを上げる事ができるので、鳥栖はサイドからのクロスで何度かピンチを迎えていました。飯尾や翁長がサイドバックのマークを受けて動けなくなった時には、セカンドトップの2人がウイングバックの裏のスペースに入り込んでいましたし、そのあたりは長崎の攻撃がこの一年で洗練されているなというのを感じました。

鳥栖も、プレッシングにずれが生じる事によって、ビルドアップの工夫ができるようになります。原川がサイドバックとセンターバックの間のスペースにポジションを取り、そこに義希が絡むことによって数的優位を作る攻撃を見せていました。そこでボールキープができると三丸が裏へのスペースにオーバーラップする出番もできますし、三丸が引き付けることによって、原川がハーフスペースでボールを受けたり、相手のウイングバックの裏でボールを受けることもできます。

長崎の4-4-2システムでのスタートは互いにつぶしあう形でトランジション合戦を生み出し、長崎が3-4-1-2システムに変更することによって、ミスマッチによって生まれるスペースを利用したビルドアップ攻撃を生み出すという、試合展開のキーは長崎が握っていたという展開でした。

どちらが得点してもおかしくないという状況のなか、後半になって長崎の運動量が落ち、プレッシングの強度が低くなってきたところで鳥栖がボールを保持できる状況を生みます。得点は、押し込んでボールキープしてからの崩しによるものでした。福田がハーフスペースの高い位置へ入ってウイングバックを引き寄せている状況ですが、ボールを左右に回しながらチョドンゴンとトーレスが中央で基点を作ると、自らが空けたスペースを利用するべくややワイドにポジションを構えます。トーレスからの展開を受けると中央に入ってくるチョドンゴンにピンポイントクロス。クロスが上がるときには逆サイドハーフの原川がしっかりとペナルティエリアに入っています。トーレスのポストプレイ、福田の動きとクロスの質、チョドンゴンのシュート精度、原川のポジショニング、それらがしっかりとかみ合ったナイスゴールでした。

鳥栖が先制したことによって、長崎が攻勢に出ます。鳥栖としてはその分裏のスペースもあるわけでありまして、カウンター攻撃をしかけますが、なかなかよい形を作れません。時間が過ぎていき長崎がセンターバックの一角を攻撃参加に出すシーンも多くなってきた頃に明輝監督が動きます。小林を吉田に代えて5-4-1システムに変更します。長崎の3フォワード+両ウイングバックが前線にポジションを取るので彼らに対するマークを明確にする事、そしてドイスボランチとセンターバックのオーバーラップを中盤の4人で見る事というタスクが与えられました。

5-4-1システムはマッシモ時代にもあまり記憶がありません。そのあたりは明輝監督の色が出たとも言えるでしょう。システム変更時には、チョドンゴンに代えてトップの位置に入っていた田川を右サイドハーフに据えました。このあたりは考え処ですよね。カウンターの場面でトーレスに預けるボールを送り込むよりは、裏に蹴っ飛ばすことが多くなったので、田川をトップに置いて右サイドハーフは安在という選択肢もあったかなとは思います。ただし、ボールキープに関してはトーレスの方が何枚も上なので、5-4-1にした上でボール奪ってから彼に預けるという形を作りたかったのかもしれません。どのような形で時間を進めるかという所の意思統一が必要ですよね。そのあたりはこれからまだまだ成熟が必要な所でしょう。監督が変わったばっかりなので、これからですね。

さて、システムを5-4-1にしてからすぐにこの試合最大のピンチを迎えるのですが、チャンスの後にピンチありとでも言いましょうか、原川のクロスが相手にカットされてからのカウンター攻撃によるものでした。中央でボールを受けた中村慶が鳥栖の左サイドに向かってドリブルで前進します。その時にマークについていた吉田が中村慶に着いていく決断をして逆サイドまで引っ張られます。これによって、鳥栖の右サイドに大きなスペースをあけることになるので、ボランチの位置に入った吉田と入れ替わりで秀人が右ウイングの位置に入ります。中村慶は、秀人が戻りきる前にスペースに入ってくる選手に対してパスを送り込みました。ここからがポイントなのですが、吉田は中村慶がパスを送った後に、右ウイングバックのポジションに戻ろうとします。本来、秀人がボランチの位置にポジションをとっていたならば中央へのクロスに備えて中央のスペースを守る動きをしていたはずなのですが、ポジションチェンジした吉田は秀人が右ウイングのポジションをカバーリングしているにも関わらず、右ウイングの位置に戻ろうとしてしまいました。これによって中央が薄くなり、サイドに展開した中村慶にクロスが入ってボレーシュートを放たれてしまいました。権田のスーパーセーブによって救われたのですが、5-4-1システムにおけるポジショニングはもう少し習熟が必要かもしれません。

大事な大事なシックスポイントマッチを勝点3という最高の結果で終える事ができました。これによって、鳥栖は、残り試合を3連勝することによって自動で降格圏を脱出できるという権利を得る事ができました。(マリノスと勝ち点差2なので上回ることが出来ます)

最大の目標である残留まであと一息ですね。予断を許さない状況ですが、チーム全体で一丸となって残留を勝ち取りたいですね。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

12:25

│Match Impression (2018)