2019年05月30日

2019 第13節 : サガン鳥栖 VS 鹿島アントラーズ

2019シーズン第13節、鹿島アントラーズ戦のレビューです。

■ システムとスタメン

広島戦でスタメン交代した金崎とチョドンゴンですが、鹿島戦では再び金崎がスタメンに戻りました。自分のやるべきことを理解して自分も味方も生かす確実なプレイを遂行するチョドンゴン、多少強引でも直観と発想力で局面を打開するパワーを秘めている金崎、似て非なる二人のフォワードの使い分けも、また監督采配の楽しみの一つですね。金崎は、事前のインタビューでは古巣相手とは言え関係ないというスタンスではありましたが、心の中で感じるものは当然あったでしょう。激しく動き回るプレイで鹿島のディフェンス陣の気力と体力にダメージを与え続けてくれました。また、ベンチには久しぶりに小野が入りました。この小野が、最終盤で大きな仕事を成し遂げてくれましたね。

<鳥栖の守備組織>

■ 動かない福田

ゴールキックでの両センターバックのポジショニングを見れば一目瞭然なのですが、両チームともボール保持からのビルドアップを指向しています。ボールを保持されるということは、相手のやりたいことを実現される可能性があるということでもあり、守備側としてはそれを防止するため、どこを守備の基準点として相手の自由を阻害するかというのがまずは守備構造を決める際のポイントでした。

まずは、鳥栖の守備組織から。鹿島のビルドアップでは、両センターバックが幅をとり、ボランチ(三竿もしくはレオシルバ)が最終ラインのフォローに入って、ボール保持を試みます。ここで、鳥栖がボール保持のため人数を合わせるかどうかというところが最初のポイントだったのですが、ミョンヒ監督の回答は「ボランチに対して人数を合わせない」でした。

ポイントは2点ありまして、鹿島は、土居がトップの位置から中盤のスペースや、左右のスペースに顔を出してボールを引き出す動きを見せます。中央から福田や原川が前に出て行ってしまうと、土居が活躍するエリアを与えてしまうことになります。ボランチが出ていくことによって不用意にスペースを与えて攻撃の起点を作られるのを未然に防止しました。

もう1点は、レオシルバのパワーを発揮させないための防止策です。三竿がアンカーの位置に下って、レオシルバをビルドアップの出口とした場合、レオシルバが中央のスペースでボールを受けられる可能性があり、彼はボールをもってスペースを見つけると、ドリブルで突進しながらボールを運ぶことのできるパワーがあります。それを防止するためにはやはりスペースを作らないこと。人がいる状態ではレオシルバもリスクを負った突進はしてきません。レオシルバの位置でボールを刈られると、決定的なピンチとなるショートカウンターを受けてしまう可能性があるからです。

このように、ボール保持のためにリトリートするレオシルバ(三竿)に福田が出て行かなかったのは、土居やレオシルバが使いたい中央のスペースが空くのを未然に防止するという、理に適う守備構造でありました。

では、最終ラインに対するプレッシャーはどのようにしたかというと、金崎と豊田の二人のコンビネーションで3人を見る形をとりました。要するに、豊田と金崎の「ガンバリディフェンス」ですね。中央にいるボランチに対するプレッシャーを仕掛けながらサイドに誘導し、サイドにボールが出たならば、ボランチへの戻しのパスコースを切りながら、猛然とセンターバックに対してプレッシャーをしかけました。

ひとりでふたりを見る動きを(インテリジェンスな)運動量で対応し、距離をつめれていた状況では、サイドへの誘導後にサイドハーフがポジションを上げてサイドバックに対してプレッシングを仕掛けるシーンを作り、ロングキックを蹴らせたり、縦に送るパスをカットするような場面も作りました。特に、鳥栖で言う所の「困ったときの豊田」に比べると、鹿島のフォワードは困ったときに競り勝ってくれるタイプではないため、長いボールを蹴らせることによって、鹿島の攻撃の威力をかなり低減できていました。

26分のシーンがすごく良かったのですが、鹿島は三竿を下げて3人でビルドアップ隊を構成していましたが、右サイドのスンヒョンにわたってから、金崎と豊田がコースを消しながら静かに迫っていき、最後はキーパーに戻させてロングキックのミスを誘いました。誰もスプリントしていませんし、誰もボールにつっかけてないんですよね。数的不利な状態から始まったにも関わらず、ひとりでふたりを見つつ、最後は1対1ではめ込んでロングキックを蹴らせるという、運動量にものを言わせるのではなく、ポジショニングだけで相手のミスを誘う守備をやっていたので、体力面でも大きなメリットを生むことができました。これも最後にアディショナルタイムに豊田が走ることのできた要因ですよね。

■ 松岡が支え、小林が完成させる

鳥栖がいつもいつも高い位置からプレッシャーをかけていたかというと、決してそうではなく、鹿島がじっくりとボールを保持できる状態からスタートした場合は、フォワードのプレッシングでコースを限定はするのですが、中盤以降はミドルサードでしっかりとブロックを組む形をとり、スペース圧縮を優先して前線からの人数をかけたプレッシングは控えていました。

福田がレオシルバに対して幾度も出たさそうにしていましたが、何度も踵を返してリトリートしていたシーンは、スペースを守りたいという理性と、アグレッシブに奪いに出たいという野生とのせめぎあいが見て取れました。この、やみくもに前に出ない守備というのは、体力の温存にかなりの効果を発揮しておりまして、激しく前後の動きを繰り返していたレオシルバ&三竿コンビとの体力の差が最後にでてしまったのかなと。

鳥栖のブロック守備は、今節も同じく、サイドに幅をとる選手に対するマーキングは、ボールが渡ってからブロック全体を移動して対応する仕組みでした。ボランチからサイドハーフやサイドバックに対して配球されたときのマークはサイドハーフが担当していました。松岡(クエンカ)が、ボールの追い出しと、出された先へのプレッシングの双方をこなすことによって、サイドバックが出ずに済むことになり、ハーフスペース付近をサイドバックが埋める構造を保つことができていました。ミョンヒ監督に代わってから守備構造で変わったのはこの部分ですよね。前線で人数をかけてプレッシャーを与えるのではなく、少人数で進路を誘導し、フォワードとサイドハーフが複数人を見ることによって中央での数的優位を確保しつつ、スペースを圧縮してミスを誘う形をとっています。

このBlogで何度か書きましたが、相手に引っ張られずにゾーンで守りながらボールと味方の行方にあわせてプレッシングに出ていくのは小林が得意な守り方ですよね。名古屋戦や仙台戦など、原(藤田)がウイングバックに引きずられてアウトサイドにでていってしまい、ボランチとの連係ミスが発生したときにセンターバックとの間のスペースを狙われるケースが発生していましたが、小林はゾーンで守る技術の練度が高いため、ゾーン守備による強度が上がっています。当然、小林のゾーン守備を支えるのは、縦の関係を築いている松岡の動きが重要でありまして、彼1人で2人の相手を見ることのできる守備が効いているのは言うまでもありません。小林が松岡をうまく誘導して守備をコントロールしていますよね。

小林が外に出ていくのではなく、松岡が外に出て守備をすることによる利点は、例えば、64分の場面のように、中央から外に展開されたときに、松岡が出て行ったので、安西のクロスが松岡の後列にポジションをとっていた小林でクリアできることとなりました。中央を開けずに守備をできるというのは最大のメリットですよね。ミョンヒ監督に代わってから、松岡とクエンカのガンバリもサガン鳥栖の失点の減少を支えてくれています。

■ レオシルバの突進の防止

今回の鳥栖の守備方式の成果が出たシーンがあったので紹介します。54分のシーンですが、レオシルバが鳥栖の左サイドをボール保持しつつ、前進します。ここで、左のアウトサイドにポジションをとる安西に対して松岡がマークにつきます。松岡がスペースを空けることによって、レオシルバは突進の機会を得ますが、レオシルバに対して、豊田がプレスバック、さらに福田が外にスライドしながらプレッシングを仕掛けます。レオシルバとしては、空いたスペースに運ぶドリブルを仕掛けたつもりが、いつの間にか狭いスペースで囲まれる結果となってしまいました。これにより、レオシルバは、狭いスペースを縫うようなパスを送らざるを得なくなり、最終的にはパスミスで終わってしまいました。奪うことが困難な相手の場合は、いかに窮屈な状況でプレーをさせるのかという動きが大事です。アクションをとりに行くとかわされてしまうので、スペースを圧縮し、相手のミスを待つというのは我慢のいるプレーですが、チーム全体の意思がしっかりとまとまっているのを見て取れたシーンでした。

さて、このシーンで、土居のセンスを感じたのは、白崎が前線にポジションを移したと同時に、土居が中盤のスペースに引いて全体のバランスを取っているんですよね。つなぐ相手がいないという状況が発生しないよう、土居がバランサーとして前後左右にポジションをとって選手間の鎖が切れないような動きをしていました。土居だけでなく、鹿島は、選手が動くと必ずそこを補完するような動きを見せます。例えば、安西がカットインして中央に入ってくると、白崎がワイドに開いて待ち構えますし、レアンドロが中央に入ってくるとそのスペースにセルジーニョがはいって裏へのボールを引き出す動きを見せたりですね。縦のレーンに入ってくるのは1人(多くても2人)というポジションを取っていました。

逆に言うと、どこかのエリアに局所的に人数をかけるような攻撃は仕掛けてきませんでしたので、実は、ゾーンで守る鳥栖にとっては、自分のゾーン内で捕まえる人間がある程度明確になっており、守備構造としては守りやすかったのではないかと思います。人を集めて数的不利を生んだときに、どうやってその問題を解決するのか(人を集めて対処するのか、あきらめてそのエリアは渡してしまうのか)という選択をしなくて済んだのは、鳥栖にとっては組みやすかったのかもしれないですね。

<鹿島の守備組織>

■ 動くレオシルバ

ここからは、鹿島の守備組織の話です。鹿島も鳥栖と同様、ビルドアップで両センターバックをフォローする福田に対して、どうやってビルドアップによって突破されるのを防止するかという策を講じなければならないのですが、大岩監督の回答は、ミョンヒ監督とは異なり、「積極的にボランチを捕まえに行く」でした。

ゴールキックからの展開でボールをつなごうとすると、祐治、秀人、福田に対して、人数を揃えるように土居、セルジーニョ、レオシルバが前からプレッシングに入っていました。流れの中でも、福田に対してボールが出た際には、レオシルバが列を上げて、福田が前を向く前にしっかりとプレッシングに入ります。25分頃に、このプレッシングが功を奏して、福田に対してレオシルバがつっかけてボールを奪う機会ができ、鳥栖としてはあわや大ピンチというシーンを迎えてしまいました。このシーンは祐治のカバーリングで事なきを得ましたが、鹿島としてはこういった前から人数をはめて奪いきる守備を目指し、ボランチ2人が積極的に列を上げてプレッシングをしかけていました。表題を「動かない福田」に対して「動くレオシルバ」とさせてもらったのはここに理由があります。

■ レアンドロ前のスペースを狙って

レオシルバが中央のスペースを空けてプレッシングに出ていくため、鳥栖としてはボランチ周りのスペースを使いやすい状況が生まれていました。最近のビルドアップの形である、原川を左サイドのボランチ脇のスペースに配置して、ビルドアップの出口として利用する仕組みはこの鹿島戦でも同様に採用されました。今回は、センターバックや福田を経由するのではなく、高丘からの直接このスペースに出されるパスも多く目立ちました。

レアンドロは、立ち位置が非常に難しくて、プレスをはめるために三丸につくべきなのか、前方の原川を消すべきなのか、背後のクエンカを消すべきなのか、周りの味方の状況に応じた選択をしなければならず、守備の面では頭を悩ませていたかもしれません。原川をケアするために前に出てきたら28分のシーンのように、秀人から直接三丸にボールを渡して、低い位置からでも早いクロスを放り込まれますし、三丸やクエンカをケアすると原川に自由にボールを持たれます。

レアンドロと山本としては、レオシルバの積極的な動きに連動してハメる形を作りたかったかもしれませんが、レオシルバが前に行っている以上、三竿が左サイドに寄りすぎるとバランスが崩れるということもあり、原川・三丸・クエンカのすべてのパスコースを消すことがなかなかできない状態となっていました。

あと目立ったのは、中央でボールを奪って左サイドに人数を寄せて攻撃をしかけるシーンがいくつかありました。具体的には、10分や71分のシーンなのですが、中央でボールを奪った松岡が左サイドに流れて攻撃を組み立てます。いずれも、ボランチの脇(サイドバックの前)のスペースを利用して松岡がそのエリアに入ってきて左サイドに展開しました。特に、71分では、ボールを奪って裏に抜けるクエンカに対して絶妙なスルーパスを送り込み、シュートチャンスを演出しました。ブロックを組んでスペースを圧縮して守っているので、奪ってから攻撃に転じる際に味方との距離が近いという副産物ですよね。

■ セカンドボールを拾えるメカニズム

上記のように、鹿島は積極的にプレッシングをしかけてきたので、ビルドアップで崩していきたい鳥栖ではありましたが、福田がつっかけられたシーンもあったように、リスクを負ってボールを保持し続けるよりは、簡単に蹴っ飛ばすという行為もしっかりと選択していました。

実は、鳥栖にとっては蹴っ飛ばすという選択は決して悪いものではなく、鹿島がプレッシングに出ることによって、セカンドボールを拾うエリアに「レオシルバがいない」という状況が作られ、両サイドバックも幅をとっていて、そこにも鹿島の選手をつり出しているので、実質的に、セカンドボールを拾うエリアに鳥栖3人、鹿島1人という状況でもありました。

例えば21分ですが、金崎がロングボールを競っている手前には鳥栖は豊田、松岡、原川がポジションをとっていますが、鹿島は三竿のみ。31分のシーンでも、高丘が詰められてアバウトなボールを前線に送ったのですが、セカンドボールを拾うエリアには原川と福田しか選手が存在せず、前からプレスにはいっていた鹿島の選手たちがポジションを取り直すことが遅れ、鳥栖がゆうゆうとセカンドボールを奪取することができていました。

鹿島にとっては、積極的に人を捕まえようと前からプレッシングに行くものの、そのたびに頭を超えるボールを蹴られてしまって徒労に終わってしまうという、体力的にも、精神的にもかなりきつかったのではないかと思います。レオシルバも三竿も、前に出て行き、蹴られたらすぐに戻ってという繰り返しを果たすことになって体力的にかなり消費していました。後半の途中頃から、福田を捕まえに前に出るというシーンが少しずつなくなっていきましたが、そのころにはかなり消耗しており、この事がアディショナルタイムにゴール前に戻れないという状況をうみだしました。

■ 左利きの前線・中盤がいないことによる影響?

セカンドボールを奪ってからの展開でひとつの課題がありまして、上記の21分のシーンでは、セカンドボールを拾った豊田が、右サイドにいる松岡にパスを送り、しかも松岡が足ではなく、胸トラップをしなければならないような質のボールを送ってしまったことによって、松岡が胸トラップでボールを落ち着かせる間に、鹿島が守備陣形を整えてしまいました。松岡は鹿島の選手に囲まれましたが、うまくボールキープしてくれましたね。

豊田の体の向きが右サイドを向いていて左サイドへの視野が確保されていなかったからでしょうが、左サイドでは、戻りの遅いレアンドロの隙をついて原川とクエンカが良いポジションをとっていたので、金崎の落としのボールを左サイドへ展開できていれば、原川を経由して大きなチャンスを生み出していたでしょう。もしくは、松岡に渡すにしても、松岡が胸トラップをしなければならないようなボールではなく、彼の足元に収まる丁寧なパスを送ることができれば、ダイレクトで左サイドへ展開できていたかもしれません。

ボールの質といえば、31分頃に祐治が高丘に戻すパスがバウンドしてしまって高丘が叱りつけるシーンがありましたね。ひとつひとつのパスによって展開に影響を与えることもあるので、日ごろの練習は本当に大事です。

さて、最近、クエンカが左サイドで非常に良いポジションをとっているのですが、クエンカにボールが出てこないケースが発生しています。左サイドで攻撃を仕掛けているときは問題ないのですが、中央からやや右サイド付近でボール保持をしている状況で、クエンカが左サイドのスペースによいポジショニングをしていながらも、彼にボールが出てこないというシーンです。

現在の鳥栖の前線と中盤のスタメンには、左利きの選手がいません。右利きの選手は、ボールを右で持つので、視野として左サイドの奥が若干見えづらくはなります。当然、選手の配置を意識して、常に全体を把握していれば大きな問題になることはないのですが、右サイドから左サイドのクエンカにボールがでづらい状況ですので、もしかしたら、レフティがいないという影響があるかもしれないという仮説です。左サイドのボランチ(例えばシミッチみたいな)が入ることによって、鳥栖の攻撃がどのような変わるのかというのはちょっと見てみたい気はします。

昔、サガン鳥栖から坂井がアギーレ監督時代の日本代表に選出されました。左利きのセンターバックというところがひとつのポイントだったみたいですが、右利きの選手だと、右足の前にボールを置くので体を開かないと左側のパスコースが見えにくくなりますが、左利きの選手は左足の前にボールを持つことによって、左サイドでのビルドアップの視野が確保されるからというのもひとつの理由であった模様です。

昨年、オマリが左利きのセンターバックとして在籍していたので、ビルドアップやロングパスが、相手のプレッシャーの外側から蹴ることができていました。右利きのセンターバックが左サイドの選手に蹴るとボールがピッチの外に出る方向に曲がりますが、左利きの選手が蹴るとボールはピッチの中に入る方向に曲がります。この辺りも、左利きの選手がいることのメリットですよね。

■ スンヒョンのプレイスタイルが生んだ鳥栖の得点

鳥栖は、アディショナルタイムに劇的なゴールで勝利を挙げることができました。ゴールキックを跳ね返したルーズボールを小野が競り合い、義希の鋭いダッシュでセカンドボールを拾ったシーンから始まり、最後はディフェンスラインの背後へ抜け出した小野の折り返しを豊田が決めてくれました。

鹿島側にとって、このシーンの一番の問題点は、当然のことながらセンターバックがつり出されてしまって、ゴール前にスペースを与えてしまったこと。今回のレビューで何度も体力、気力という言葉を使いましたが、多くの上下動をさせられた三竿、レオシルバがスプリントをかけてゴール前に戻る体力と気力が残っていませんでした。

もうひとつですね、どうしてもサガン鳥栖出身という事で気になった動きがあるのですが、スンヒョンが、ほんのわずかですが、ボールを奪って運んできた義希に対して前に出ていこうとするアクションをとったんですよね。背後のゴール前のスペースにリトリートする動きの中、ほんの少しベクトルが義希の方へ向いてしまいました。この、ボールに対して出ていこうとする意思によってスンヒョンの動きが止まり、義希がその絶妙な瞬間にスルーパスを出したので、スンヒョンが後ろに戻るモーメントを失い、ゴール前のスペースに戻るスピードがなくなってしまいました。

66分のシーンに前触れがあり、右サイドバックの裏のスペースに出されたボールを金崎が拾うのですが、山本と一緒にスンヒョンもゴール前をあけて出て行ってしまうんですよね。その結果、スンヒョンがでていったスペースに対するケアができず、クエンカがそのスペースにボールを送り込んで豊田のスライディングシュートを演出(ここは犬飼がクリア)しました。このころから、三竿も戻りが遅れてカバーリングがぎりぎりになってきていたんですよね。

スンヒョンがゴール前をあけてでもボールに対して強くアプローチに出るプレイスタイルというのは鳥栖のサポーターのみなさんは覚えがあるでしょう。今回のゴールシーンも、一瞬スンヒョンがボールサイドへのアプローチを試みようとして動きが止まってしまい、そのわずかな動きの合間の出来事でした。もちろん、ボールに出て行ってパスコースを限定し、さらにカットすることができれば理想なのですが、そのためにゴール前のスペースを犠牲にするというリスクがあることは承知の通りです。鳥栖時代に試合の展開を左右する功罪となっていたスンヒョンの積極的なプレイスタイルは鹿島に行っても健在でした。

余談ですが、こういうシーンを見ると、マリノスの中澤だったらどのような対処をしたのかなと考えます。中澤はゴール前のスペースを埋める守備が本当に上手でした。彼は、サイドにボールがでて、例えフリーでボールを持たれたとしても、出て行かずにゴール前にステイという選択もありました。

■ おわりに

DAZNの中継で、アディショナルタイムだったというのもあるでしょうが、何度も何度も豊田のゴールがリプレイされまして。

豊田のゴールの瞬間、スタジアムのサポーターが一斉に立ち上がるのが見えるんですよ。

メインスタンドも、バックスタンドも、ゴール裏も、スタジアム中がゴールが決まると同時にサガンブルーを身にまとった大勢の観客が立ち上がって喜びを爆発させる光景が見えます。

その中で映る、豊田のほっと安堵したかのように見える表情も良いですし、そして、最後にゴール裏を背景に、ミョンヒ監督のガッツポーズもまた素晴らしい。

これは泣けますよね(笑)

ボヘミアン・ラプソディーを見ても泣けませんでしたが、このシーンは泣けます(笑)

みなさんも、ゴール画像のみではなく、ゴールが決まった瞬間のスタジアムの光景を見てみてください。

また違った喜びがでてくるのではないかなと思います。

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

■ システムとスタメン

広島戦でスタメン交代した金崎とチョドンゴンですが、鹿島戦では再び金崎がスタメンに戻りました。自分のやるべきことを理解して自分も味方も生かす確実なプレイを遂行するチョドンゴン、多少強引でも直観と発想力で局面を打開するパワーを秘めている金崎、似て非なる二人のフォワードの使い分けも、また監督采配の楽しみの一つですね。金崎は、事前のインタビューでは古巣相手とは言え関係ないというスタンスではありましたが、心の中で感じるものは当然あったでしょう。激しく動き回るプレイで鹿島のディフェンス陣の気力と体力にダメージを与え続けてくれました。また、ベンチには久しぶりに小野が入りました。この小野が、最終盤で大きな仕事を成し遂げてくれましたね。

<鳥栖の守備組織>

■ 動かない福田

ゴールキックでの両センターバックのポジショニングを見れば一目瞭然なのですが、両チームともボール保持からのビルドアップを指向しています。ボールを保持されるということは、相手のやりたいことを実現される可能性があるということでもあり、守備側としてはそれを防止するため、どこを守備の基準点として相手の自由を阻害するかというのがまずは守備構造を決める際のポイントでした。

まずは、鳥栖の守備組織から。鹿島のビルドアップでは、両センターバックが幅をとり、ボランチ(三竿もしくはレオシルバ)が最終ラインのフォローに入って、ボール保持を試みます。ここで、鳥栖がボール保持のため人数を合わせるかどうかというところが最初のポイントだったのですが、ミョンヒ監督の回答は「ボランチに対して人数を合わせない」でした。

ポイントは2点ありまして、鹿島は、土居がトップの位置から中盤のスペースや、左右のスペースに顔を出してボールを引き出す動きを見せます。中央から福田や原川が前に出て行ってしまうと、土居が活躍するエリアを与えてしまうことになります。ボランチが出ていくことによって不用意にスペースを与えて攻撃の起点を作られるのを未然に防止しました。

もう1点は、レオシルバのパワーを発揮させないための防止策です。三竿がアンカーの位置に下って、レオシルバをビルドアップの出口とした場合、レオシルバが中央のスペースでボールを受けられる可能性があり、彼はボールをもってスペースを見つけると、ドリブルで突進しながらボールを運ぶことのできるパワーがあります。それを防止するためにはやはりスペースを作らないこと。人がいる状態ではレオシルバもリスクを負った突進はしてきません。レオシルバの位置でボールを刈られると、決定的なピンチとなるショートカウンターを受けてしまう可能性があるからです。

このように、ボール保持のためにリトリートするレオシルバ(三竿)に福田が出て行かなかったのは、土居やレオシルバが使いたい中央のスペースが空くのを未然に防止するという、理に適う守備構造でありました。

では、最終ラインに対するプレッシャーはどのようにしたかというと、金崎と豊田の二人のコンビネーションで3人を見る形をとりました。要するに、豊田と金崎の「ガンバリディフェンス」ですね。中央にいるボランチに対するプレッシャーを仕掛けながらサイドに誘導し、サイドにボールが出たならば、ボランチへの戻しのパスコースを切りながら、猛然とセンターバックに対してプレッシャーをしかけました。

ひとりでふたりを見る動きを(インテリジェンスな)運動量で対応し、距離をつめれていた状況では、サイドへの誘導後にサイドハーフがポジションを上げてサイドバックに対してプレッシングを仕掛けるシーンを作り、ロングキックを蹴らせたり、縦に送るパスをカットするような場面も作りました。特に、鳥栖で言う所の「困ったときの豊田」に比べると、鹿島のフォワードは困ったときに競り勝ってくれるタイプではないため、長いボールを蹴らせることによって、鹿島の攻撃の威力をかなり低減できていました。

26分のシーンがすごく良かったのですが、鹿島は三竿を下げて3人でビルドアップ隊を構成していましたが、右サイドのスンヒョンにわたってから、金崎と豊田がコースを消しながら静かに迫っていき、最後はキーパーに戻させてロングキックのミスを誘いました。誰もスプリントしていませんし、誰もボールにつっかけてないんですよね。数的不利な状態から始まったにも関わらず、ひとりでふたりを見つつ、最後は1対1ではめ込んでロングキックを蹴らせるという、運動量にものを言わせるのではなく、ポジショニングだけで相手のミスを誘う守備をやっていたので、体力面でも大きなメリットを生むことができました。これも最後にアディショナルタイムに豊田が走ることのできた要因ですよね。

■ 松岡が支え、小林が完成させる

鳥栖がいつもいつも高い位置からプレッシャーをかけていたかというと、決してそうではなく、鹿島がじっくりとボールを保持できる状態からスタートした場合は、フォワードのプレッシングでコースを限定はするのですが、中盤以降はミドルサードでしっかりとブロックを組む形をとり、スペース圧縮を優先して前線からの人数をかけたプレッシングは控えていました。

福田がレオシルバに対して幾度も出たさそうにしていましたが、何度も踵を返してリトリートしていたシーンは、スペースを守りたいという理性と、アグレッシブに奪いに出たいという野生とのせめぎあいが見て取れました。この、やみくもに前に出ない守備というのは、体力の温存にかなりの効果を発揮しておりまして、激しく前後の動きを繰り返していたレオシルバ&三竿コンビとの体力の差が最後にでてしまったのかなと。

鳥栖のブロック守備は、今節も同じく、サイドに幅をとる選手に対するマーキングは、ボールが渡ってからブロック全体を移動して対応する仕組みでした。ボランチからサイドハーフやサイドバックに対して配球されたときのマークはサイドハーフが担当していました。松岡(クエンカ)が、ボールの追い出しと、出された先へのプレッシングの双方をこなすことによって、サイドバックが出ずに済むことになり、ハーフスペース付近をサイドバックが埋める構造を保つことができていました。ミョンヒ監督に代わってから守備構造で変わったのはこの部分ですよね。前線で人数をかけてプレッシャーを与えるのではなく、少人数で進路を誘導し、フォワードとサイドハーフが複数人を見ることによって中央での数的優位を確保しつつ、スペースを圧縮してミスを誘う形をとっています。

このBlogで何度か書きましたが、相手に引っ張られずにゾーンで守りながらボールと味方の行方にあわせてプレッシングに出ていくのは小林が得意な守り方ですよね。名古屋戦や仙台戦など、原(藤田)がウイングバックに引きずられてアウトサイドにでていってしまい、ボランチとの連係ミスが発生したときにセンターバックとの間のスペースを狙われるケースが発生していましたが、小林はゾーンで守る技術の練度が高いため、ゾーン守備による強度が上がっています。当然、小林のゾーン守備を支えるのは、縦の関係を築いている松岡の動きが重要でありまして、彼1人で2人の相手を見ることのできる守備が効いているのは言うまでもありません。小林が松岡をうまく誘導して守備をコントロールしていますよね。

小林が外に出ていくのではなく、松岡が外に出て守備をすることによる利点は、例えば、64分の場面のように、中央から外に展開されたときに、松岡が出て行ったので、安西のクロスが松岡の後列にポジションをとっていた小林でクリアできることとなりました。中央を開けずに守備をできるというのは最大のメリットですよね。ミョンヒ監督に代わってから、松岡とクエンカのガンバリもサガン鳥栖の失点の減少を支えてくれています。

■ レオシルバの突進の防止

今回の鳥栖の守備方式の成果が出たシーンがあったので紹介します。54分のシーンですが、レオシルバが鳥栖の左サイドをボール保持しつつ、前進します。ここで、左のアウトサイドにポジションをとる安西に対して松岡がマークにつきます。松岡がスペースを空けることによって、レオシルバは突進の機会を得ますが、レオシルバに対して、豊田がプレスバック、さらに福田が外にスライドしながらプレッシングを仕掛けます。レオシルバとしては、空いたスペースに運ぶドリブルを仕掛けたつもりが、いつの間にか狭いスペースで囲まれる結果となってしまいました。これにより、レオシルバは、狭いスペースを縫うようなパスを送らざるを得なくなり、最終的にはパスミスで終わってしまいました。奪うことが困難な相手の場合は、いかに窮屈な状況でプレーをさせるのかという動きが大事です。アクションをとりに行くとかわされてしまうので、スペースを圧縮し、相手のミスを待つというのは我慢のいるプレーですが、チーム全体の意思がしっかりとまとまっているのを見て取れたシーンでした。

さて、このシーンで、土居のセンスを感じたのは、白崎が前線にポジションを移したと同時に、土居が中盤のスペースに引いて全体のバランスを取っているんですよね。つなぐ相手がいないという状況が発生しないよう、土居がバランサーとして前後左右にポジションをとって選手間の鎖が切れないような動きをしていました。土居だけでなく、鹿島は、選手が動くと必ずそこを補完するような動きを見せます。例えば、安西がカットインして中央に入ってくると、白崎がワイドに開いて待ち構えますし、レアンドロが中央に入ってくるとそのスペースにセルジーニョがはいって裏へのボールを引き出す動きを見せたりですね。縦のレーンに入ってくるのは1人(多くても2人)というポジションを取っていました。

逆に言うと、どこかのエリアに局所的に人数をかけるような攻撃は仕掛けてきませんでしたので、実は、ゾーンで守る鳥栖にとっては、自分のゾーン内で捕まえる人間がある程度明確になっており、守備構造としては守りやすかったのではないかと思います。人を集めて数的不利を生んだときに、どうやってその問題を解決するのか(人を集めて対処するのか、あきらめてそのエリアは渡してしまうのか)という選択をしなくて済んだのは、鳥栖にとっては組みやすかったのかもしれないですね。

<鹿島の守備組織>

■ 動くレオシルバ

ここからは、鹿島の守備組織の話です。鹿島も鳥栖と同様、ビルドアップで両センターバックをフォローする福田に対して、どうやってビルドアップによって突破されるのを防止するかという策を講じなければならないのですが、大岩監督の回答は、ミョンヒ監督とは異なり、「積極的にボランチを捕まえに行く」でした。

ゴールキックからの展開でボールをつなごうとすると、祐治、秀人、福田に対して、人数を揃えるように土居、セルジーニョ、レオシルバが前からプレッシングに入っていました。流れの中でも、福田に対してボールが出た際には、レオシルバが列を上げて、福田が前を向く前にしっかりとプレッシングに入ります。25分頃に、このプレッシングが功を奏して、福田に対してレオシルバがつっかけてボールを奪う機会ができ、鳥栖としてはあわや大ピンチというシーンを迎えてしまいました。このシーンは祐治のカバーリングで事なきを得ましたが、鹿島としてはこういった前から人数をはめて奪いきる守備を目指し、ボランチ2人が積極的に列を上げてプレッシングをしかけていました。表題を「動かない福田」に対して「動くレオシルバ」とさせてもらったのはここに理由があります。

■ レアンドロ前のスペースを狙って

レオシルバが中央のスペースを空けてプレッシングに出ていくため、鳥栖としてはボランチ周りのスペースを使いやすい状況が生まれていました。最近のビルドアップの形である、原川を左サイドのボランチ脇のスペースに配置して、ビルドアップの出口として利用する仕組みはこの鹿島戦でも同様に採用されました。今回は、センターバックや福田を経由するのではなく、高丘からの直接このスペースに出されるパスも多く目立ちました。

レアンドロは、立ち位置が非常に難しくて、プレスをはめるために三丸につくべきなのか、前方の原川を消すべきなのか、背後のクエンカを消すべきなのか、周りの味方の状況に応じた選択をしなければならず、守備の面では頭を悩ませていたかもしれません。原川をケアするために前に出てきたら28分のシーンのように、秀人から直接三丸にボールを渡して、低い位置からでも早いクロスを放り込まれますし、三丸やクエンカをケアすると原川に自由にボールを持たれます。

レアンドロと山本としては、レオシルバの積極的な動きに連動してハメる形を作りたかったかもしれませんが、レオシルバが前に行っている以上、三竿が左サイドに寄りすぎるとバランスが崩れるということもあり、原川・三丸・クエンカのすべてのパスコースを消すことがなかなかできない状態となっていました。

あと目立ったのは、中央でボールを奪って左サイドに人数を寄せて攻撃をしかけるシーンがいくつかありました。具体的には、10分や71分のシーンなのですが、中央でボールを奪った松岡が左サイドに流れて攻撃を組み立てます。いずれも、ボランチの脇(サイドバックの前)のスペースを利用して松岡がそのエリアに入ってきて左サイドに展開しました。特に、71分では、ボールを奪って裏に抜けるクエンカに対して絶妙なスルーパスを送り込み、シュートチャンスを演出しました。ブロックを組んでスペースを圧縮して守っているので、奪ってから攻撃に転じる際に味方との距離が近いという副産物ですよね。

■ セカンドボールを拾えるメカニズム

上記のように、鹿島は積極的にプレッシングをしかけてきたので、ビルドアップで崩していきたい鳥栖ではありましたが、福田がつっかけられたシーンもあったように、リスクを負ってボールを保持し続けるよりは、簡単に蹴っ飛ばすという行為もしっかりと選択していました。

実は、鳥栖にとっては蹴っ飛ばすという選択は決して悪いものではなく、鹿島がプレッシングに出ることによって、セカンドボールを拾うエリアに「レオシルバがいない」という状況が作られ、両サイドバックも幅をとっていて、そこにも鹿島の選手をつり出しているので、実質的に、セカンドボールを拾うエリアに鳥栖3人、鹿島1人という状況でもありました。

例えば21分ですが、金崎がロングボールを競っている手前には鳥栖は豊田、松岡、原川がポジションをとっていますが、鹿島は三竿のみ。31分のシーンでも、高丘が詰められてアバウトなボールを前線に送ったのですが、セカンドボールを拾うエリアには原川と福田しか選手が存在せず、前からプレスにはいっていた鹿島の選手たちがポジションを取り直すことが遅れ、鳥栖がゆうゆうとセカンドボールを奪取することができていました。

鹿島にとっては、積極的に人を捕まえようと前からプレッシングに行くものの、そのたびに頭を超えるボールを蹴られてしまって徒労に終わってしまうという、体力的にも、精神的にもかなりきつかったのではないかと思います。レオシルバも三竿も、前に出て行き、蹴られたらすぐに戻ってという繰り返しを果たすことになって体力的にかなり消費していました。後半の途中頃から、福田を捕まえに前に出るというシーンが少しずつなくなっていきましたが、そのころにはかなり消耗しており、この事がアディショナルタイムにゴール前に戻れないという状況をうみだしました。

■ 左利きの前線・中盤がいないことによる影響?

セカンドボールを奪ってからの展開でひとつの課題がありまして、上記の21分のシーンでは、セカンドボールを拾った豊田が、右サイドにいる松岡にパスを送り、しかも松岡が足ではなく、胸トラップをしなければならないような質のボールを送ってしまったことによって、松岡が胸トラップでボールを落ち着かせる間に、鹿島が守備陣形を整えてしまいました。松岡は鹿島の選手に囲まれましたが、うまくボールキープしてくれましたね。

豊田の体の向きが右サイドを向いていて左サイドへの視野が確保されていなかったからでしょうが、左サイドでは、戻りの遅いレアンドロの隙をついて原川とクエンカが良いポジションをとっていたので、金崎の落としのボールを左サイドへ展開できていれば、原川を経由して大きなチャンスを生み出していたでしょう。もしくは、松岡に渡すにしても、松岡が胸トラップをしなければならないようなボールではなく、彼の足元に収まる丁寧なパスを送ることができれば、ダイレクトで左サイドへ展開できていたかもしれません。

ボールの質といえば、31分頃に祐治が高丘に戻すパスがバウンドしてしまって高丘が叱りつけるシーンがありましたね。ひとつひとつのパスによって展開に影響を与えることもあるので、日ごろの練習は本当に大事です。

さて、最近、クエンカが左サイドで非常に良いポジションをとっているのですが、クエンカにボールが出てこないケースが発生しています。左サイドで攻撃を仕掛けているときは問題ないのですが、中央からやや右サイド付近でボール保持をしている状況で、クエンカが左サイドのスペースによいポジショニングをしていながらも、彼にボールが出てこないというシーンです。

現在の鳥栖の前線と中盤のスタメンには、左利きの選手がいません。右利きの選手は、ボールを右で持つので、視野として左サイドの奥が若干見えづらくはなります。当然、選手の配置を意識して、常に全体を把握していれば大きな問題になることはないのですが、右サイドから左サイドのクエンカにボールがでづらい状況ですので、もしかしたら、レフティがいないという影響があるかもしれないという仮説です。左サイドのボランチ(例えばシミッチみたいな)が入ることによって、鳥栖の攻撃がどのような変わるのかというのはちょっと見てみたい気はします。

昔、サガン鳥栖から坂井がアギーレ監督時代の日本代表に選出されました。左利きのセンターバックというところがひとつのポイントだったみたいですが、右利きの選手だと、右足の前にボールを置くので体を開かないと左側のパスコースが見えにくくなりますが、左利きの選手は左足の前にボールを持つことによって、左サイドでのビルドアップの視野が確保されるからというのもひとつの理由であった模様です。

昨年、オマリが左利きのセンターバックとして在籍していたので、ビルドアップやロングパスが、相手のプレッシャーの外側から蹴ることができていました。右利きのセンターバックが左サイドの選手に蹴るとボールがピッチの外に出る方向に曲がりますが、左利きの選手が蹴るとボールはピッチの中に入る方向に曲がります。この辺りも、左利きの選手がいることのメリットですよね。

■ スンヒョンのプレイスタイルが生んだ鳥栖の得点

鳥栖は、アディショナルタイムに劇的なゴールで勝利を挙げることができました。ゴールキックを跳ね返したルーズボールを小野が競り合い、義希の鋭いダッシュでセカンドボールを拾ったシーンから始まり、最後はディフェンスラインの背後へ抜け出した小野の折り返しを豊田が決めてくれました。

鹿島側にとって、このシーンの一番の問題点は、当然のことながらセンターバックがつり出されてしまって、ゴール前にスペースを与えてしまったこと。今回のレビューで何度も体力、気力という言葉を使いましたが、多くの上下動をさせられた三竿、レオシルバがスプリントをかけてゴール前に戻る体力と気力が残っていませんでした。

もうひとつですね、どうしてもサガン鳥栖出身という事で気になった動きがあるのですが、スンヒョンが、ほんのわずかですが、ボールを奪って運んできた義希に対して前に出ていこうとするアクションをとったんですよね。背後のゴール前のスペースにリトリートする動きの中、ほんの少しベクトルが義希の方へ向いてしまいました。この、ボールに対して出ていこうとする意思によってスンヒョンの動きが止まり、義希がその絶妙な瞬間にスルーパスを出したので、スンヒョンが後ろに戻るモーメントを失い、ゴール前のスペースに戻るスピードがなくなってしまいました。

66分のシーンに前触れがあり、右サイドバックの裏のスペースに出されたボールを金崎が拾うのですが、山本と一緒にスンヒョンもゴール前をあけて出て行ってしまうんですよね。その結果、スンヒョンがでていったスペースに対するケアができず、クエンカがそのスペースにボールを送り込んで豊田のスライディングシュートを演出(ここは犬飼がクリア)しました。このころから、三竿も戻りが遅れてカバーリングがぎりぎりになってきていたんですよね。

スンヒョンがゴール前をあけてでもボールに対して強くアプローチに出るプレイスタイルというのは鳥栖のサポーターのみなさんは覚えがあるでしょう。今回のゴールシーンも、一瞬スンヒョンがボールサイドへのアプローチを試みようとして動きが止まってしまい、そのわずかな動きの合間の出来事でした。もちろん、ボールに出て行ってパスコースを限定し、さらにカットすることができれば理想なのですが、そのためにゴール前のスペースを犠牲にするというリスクがあることは承知の通りです。鳥栖時代に試合の展開を左右する功罪となっていたスンヒョンの積極的なプレイスタイルは鹿島に行っても健在でした。

余談ですが、こういうシーンを見ると、マリノスの中澤だったらどのような対処をしたのかなと考えます。中澤はゴール前のスペースを埋める守備が本当に上手でした。彼は、サイドにボールがでて、例えフリーでボールを持たれたとしても、出て行かずにゴール前にステイという選択もありました。

■ おわりに

DAZNの中継で、アディショナルタイムだったというのもあるでしょうが、何度も何度も豊田のゴールがリプレイされまして。

豊田のゴールの瞬間、スタジアムのサポーターが一斉に立ち上がるのが見えるんですよ。

メインスタンドも、バックスタンドも、ゴール裏も、スタジアム中がゴールが決まると同時にサガンブルーを身にまとった大勢の観客が立ち上がって喜びを爆発させる光景が見えます。

その中で映る、豊田のほっと安堵したかのように見える表情も良いですし、そして、最後にゴール裏を背景に、ミョンヒ監督のガッツポーズもまた素晴らしい。

これは泣けますよね(笑)

ボヘミアン・ラプソディーを見ても泣けませんでしたが、このシーンは泣けます(笑)

みなさんも、ゴール画像のみではなく、ゴールが決まった瞬間のスタジアムの光景を見てみてください。

また違った喜びがでてくるのではないかなと思います。

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

Posted by オオタニ at

17:42

│Match Impression (2019)

2019年05月24日

2019 ルヴァン第6節 : サガン鳥栖 VS FC東京

2019シーズン ルヴァンカップ予選リーグ第6節、FC東京戦の雑感です。

■ 雑感

FC東京としては引き分けで予選リーグ突破となる試合。リスクをかけず、まずはしっかりとした守備を果たしつつ、機を見て攻撃に出てくるような態勢で試合に臨んできました。

前半、FC東京のビルドアップ場面では、鳥栖も体力がある状態でプレッシングに人数をかけたので、FC東京が最終ラインと前線との間でつなぐ役割のメンバーにボールを渡せず、最終的にはボールを蹴らせるような展開を強いていました。FC東京は前線でロングボールを競る要員がユインスだったので、鳥栖にとっては脅威とは言い難く、ハイボールの処理に関しては祐治が全勝だったのではないでしょうか。プレッシングをかける ⇒ 詰まらせて蹴らせる ⇒ ユインスに競り勝って回収 という展開に持ち込めたことにより、鳥栖がイニシアチブを持つことができ、FC東京に攻撃そのものの機会をほとんど与えませんでした。

そういう展開だったので、FC東京としては、体力的なセーブという意識もあったのか、前半30分頃から、鳥栖にボールを持たせる展開へとシフトしてきます。鳥栖は前半からロングボールを用いた攻撃を仕掛けていましたが、FC東京がミドルサード付近からブロックを組む守備へとシフトしてきたので、鳥栖もビルドアップからの攻撃にシフトしました。ビルドアップに関しては後述に。

鳥栖にとってはある程度想定したプラン通りの展開だったでしょうが、好事魔多しとでも言いましょうか、思いがけない形で失点してしまい、試合の展開としては、2点を取らなければリーグを突破できないという、厳しい状況に追い込まれてしまいました。

後半に入ると矢島がトップの位置に投入されます。長谷川監督の修正力ですよね。ボールを蹴らされてユインスのところで競り負けて回収されるという、悪循環に対して矢島ひとりを入れることで、ロングボールの競り合いに対して、フィフティフィフティ(かそれ以上)の状況まで持ってきました。

FC東京にとっては、貴重な得点が入ったことによって、ゲームプランとしてさらに明確になったわけでありまして、ブロックを組んで守備しながら、折を見てカウンター攻撃をしかけるという、チーム全体としてわかりやすい構図を作ることができます。両サイドを高い位置をとる鳥栖に対して、ボールを奪うと素早くサイドのスペースにボールを送り込み、あわや2点目というシーンを何回か作ることができました。それにしてもナ サンホのスピードは早かったですね。

攻撃のギアをシフトアップしなければならない鳥栖は、後半8分に樋口、アンヨンウに代えて原川、クエンカを投入し、さらにその6分後に金崎を入れて圧力を与えようとします。ところが、前半に飛ばしすぎた影響からか、ほとんどのロングボールで競り勝っていたトーレスは良いポジションを取れずに徐々に競り勝てなくなり、前半裏への飛び出しで多くのチャンスを作ってくれた本田は少しずつ裏へ抜けるスプリントの回数が減ってきました。チーム全体のボールの循環も動きもなくなってきたので、ビルドアップからの攻撃も手詰まりとなり、個人技のある選手に頑張ってもらう状況となり、段々と運頼みの攻撃へと変化してきました。

終盤には、義希を最終ラインに落として3-4-3のような形で攻撃をしかけ、さらに最終盤には祐治をトップの位置に上げてパワープレイをしかけますが、得点をあげることができず。残念ながら今シーズンのルヴァンカップは予選リーグで敗退という結果に終わってしまいました。

■ ビルドアップについて

前半30分頃からは、鳥栖がボールを保持してビルドアップを仕掛ける時間帯が生まれますが、FC東京のブロック、そしてボールの出先に応じたプレッシングに非常に苦労していました。

前半の序盤は、FC東京の4枚のセントラルハーフが並んでブロックを組む形であったので、ツートップ間でボールを受ける樋口に対してプレッシングがかからず、樋口が長短のパスを駆使して前線に簡単にボールを配球していました。そういった状態で、前半15分までに何本かシュートを打てるチャンスを作ったのですが、FC東京の対応策として、ツートップ間に立つ樋口に対して、明確にシルバ(もしくは岡崎)がつかまえに行くようにしました。(図1)

これで、結構、鳥栖としてはビルドアップに苦労するようになりました。高丘を逃げ道として作っているので、ボールロストすることはありませんでしたが、ボランチが中央でボールを受け、前を向いてボールを配球するというところでどうしてもパスコースを見つけられませんでした。FC東京のボランチが、中央に立つ樋口に対して前に出てくることはわかっているので、そのスペースは確実に存在するわけなので、なんとか効率的に使いたかったのですけどね。なかなかその動きも取れませんでした。

動きがなかったのかというと、そういうことはなく、トーレスは盛んに引く動きで縦パスを引き出そうとしていましたし、チョドンゴンは盛んに裏に抜ける動きで相手のDFを引き連れて中盤にスペースを作ろうとする動きを見せていました。ところが、トーレスが引いてくるパスコースに対して、義希の立ち位置が相手のMFを引き連れてくるようなポジショニングをとったり、チョドンゴンが空けたスペースに対してトーレスもヨンウも入ってくる動きがなかったり、単発でみんな頑張るのですが、FC東京の守備の間隙を縫うようなパスを引き出せるような形になかなか繋がりませんでした。

ミョンヒさん(樋口と義希のアイデアかもしれませんが)も立ち位置の工夫はしていまして、ツートップ間の中央に樋口ではなく義希を置いたり、ツートップの脇のスペースを当初は右サイドの脇にポジションをとっていたのを左サイドの脇に変更したり、ボランチを少しフォワードに近い位置に立たせて深さを作ったりなど、いろいろと試したりしていましたが、FC東京のゾーンに入ってきた際のマーキング守備が洗練されていて、ビルドアップの再現性を確立するまでにはいきませんでした。

そのような状態でも、辛抱強く回していくことによって、ビルドアップの抜け道を作れたシーンが2つほどありました。この形を作れたのは今後のヒントになるのではないかなと思います。

パターンの1つ目としてはセンターバックが持ち上がる仕組み。ボランチを逆サイドのツートップ脇のスペースにおいて、相手の目をそちらにむけ、空いているスペースの方をセンターバックが持ち上がる形です。

パターンの2つ目としては、ツートップ脇のスペースに立つボランチを経由してサイドへ配球する形です。

いずれも、トップやサイドハーフの動きと連動したことによって、前のスペースに対するアクションが取れています。そして、1つ目のパターンは本田が裏のスペースに抜けることによってガロヴィッチからのパスを引き出し、2つめのパターンは本田が引く動きによって相手のディフェンスを引き連れて安在をフリーにしています。本田の前を向いてパスをだすことのできる動きも良かったのですが、ビルドアップの抜け道を引き出すための動きの方が私としては印象的でした。

最後に。ビルドアップの際の義希の立ち位置でちょっと気になることがあって、樋口がツートップ間に入ったときに、義希がツートップの脇のスペースを立ち位置として構え、色々とポジションチェンジを試していたのですが、2センターバックや樋口からの逃げ道として、ボールを受け取ることのできるポジションへの意識が強かったのか、それが故に引いて受けるトーレスやライン間に入ってくる本田、ヨンウのパスコースを消してしまうケースもありました。

義希の役割がボールのつなぎなのか、それともダイレクトで前線に当てるためのスペースづくりなのか、そのあたりの役割の与え方ですよね。高丘やセンターバックから直接縦につけるパスを送ることも選択肢のひとつとして考えると、義希の立ち位置にも変化があり、閉塞していたビルドアップも工夫ができたのではないかなと思いました。今回のビルドアップのほとんどが、ボランチを経由したパスになっていましたからね。

リスクはあるかもしれませんが、ダイレクトに縦に飛ばすパスを送るのもFC東京の守備の基準をずらすひとつの要素となりえたかもしれません。ひとつそのパスを送るだけでFC東京側が警戒してきますからね。そうすると、ボランチが自由にボールを受けとることができる回数も増えてくるようになるのかなと。ボールは持てるようになってきたので、パスコースの作り方、どこを経由して前線にボールを持っていきたいのか、そのあたりのチームとしての意識の共通化がこれからの課題ですね。ブロックの固い守備を攻略するのは難しいですが、そういったことも考えられるようになったのは、チームとしてひとつの前進なのかなとは思います。そういう意味では、高丘にそういった形を要求できるようになったこと自体がチームとして非常に大きいですね。

※ わかりやすいように上記の立ち位置の話を義希と書いていますが、意味的には義希個人の話ではなく、「ドイスボランチのうち、ツートップ間に入らない方のボランチの役割」と読み替えてください。

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

■ 雑感

FC東京としては引き分けで予選リーグ突破となる試合。リスクをかけず、まずはしっかりとした守備を果たしつつ、機を見て攻撃に出てくるような態勢で試合に臨んできました。

前半、FC東京のビルドアップ場面では、鳥栖も体力がある状態でプレッシングに人数をかけたので、FC東京が最終ラインと前線との間でつなぐ役割のメンバーにボールを渡せず、最終的にはボールを蹴らせるような展開を強いていました。FC東京は前線でロングボールを競る要員がユインスだったので、鳥栖にとっては脅威とは言い難く、ハイボールの処理に関しては祐治が全勝だったのではないでしょうか。プレッシングをかける ⇒ 詰まらせて蹴らせる ⇒ ユインスに競り勝って回収 という展開に持ち込めたことにより、鳥栖がイニシアチブを持つことができ、FC東京に攻撃そのものの機会をほとんど与えませんでした。

そういう展開だったので、FC東京としては、体力的なセーブという意識もあったのか、前半30分頃から、鳥栖にボールを持たせる展開へとシフトしてきます。鳥栖は前半からロングボールを用いた攻撃を仕掛けていましたが、FC東京がミドルサード付近からブロックを組む守備へとシフトしてきたので、鳥栖もビルドアップからの攻撃にシフトしました。ビルドアップに関しては後述に。

鳥栖にとってはある程度想定したプラン通りの展開だったでしょうが、好事魔多しとでも言いましょうか、思いがけない形で失点してしまい、試合の展開としては、2点を取らなければリーグを突破できないという、厳しい状況に追い込まれてしまいました。

後半に入ると矢島がトップの位置に投入されます。長谷川監督の修正力ですよね。ボールを蹴らされてユインスのところで競り負けて回収されるという、悪循環に対して矢島ひとりを入れることで、ロングボールの競り合いに対して、フィフティフィフティ(かそれ以上)の状況まで持ってきました。

FC東京にとっては、貴重な得点が入ったことによって、ゲームプランとしてさらに明確になったわけでありまして、ブロックを組んで守備しながら、折を見てカウンター攻撃をしかけるという、チーム全体としてわかりやすい構図を作ることができます。両サイドを高い位置をとる鳥栖に対して、ボールを奪うと素早くサイドのスペースにボールを送り込み、あわや2点目というシーンを何回か作ることができました。それにしてもナ サンホのスピードは早かったですね。

攻撃のギアをシフトアップしなければならない鳥栖は、後半8分に樋口、アンヨンウに代えて原川、クエンカを投入し、さらにその6分後に金崎を入れて圧力を与えようとします。ところが、前半に飛ばしすぎた影響からか、ほとんどのロングボールで競り勝っていたトーレスは良いポジションを取れずに徐々に競り勝てなくなり、前半裏への飛び出しで多くのチャンスを作ってくれた本田は少しずつ裏へ抜けるスプリントの回数が減ってきました。チーム全体のボールの循環も動きもなくなってきたので、ビルドアップからの攻撃も手詰まりとなり、個人技のある選手に頑張ってもらう状況となり、段々と運頼みの攻撃へと変化してきました。

終盤には、義希を最終ラインに落として3-4-3のような形で攻撃をしかけ、さらに最終盤には祐治をトップの位置に上げてパワープレイをしかけますが、得点をあげることができず。残念ながら今シーズンのルヴァンカップは予選リーグで敗退という結果に終わってしまいました。

■ ビルドアップについて

前半30分頃からは、鳥栖がボールを保持してビルドアップを仕掛ける時間帯が生まれますが、FC東京のブロック、そしてボールの出先に応じたプレッシングに非常に苦労していました。

前半の序盤は、FC東京の4枚のセントラルハーフが並んでブロックを組む形であったので、ツートップ間でボールを受ける樋口に対してプレッシングがかからず、樋口が長短のパスを駆使して前線に簡単にボールを配球していました。そういった状態で、前半15分までに何本かシュートを打てるチャンスを作ったのですが、FC東京の対応策として、ツートップ間に立つ樋口に対して、明確にシルバ(もしくは岡崎)がつかまえに行くようにしました。(図1)

これで、結構、鳥栖としてはビルドアップに苦労するようになりました。高丘を逃げ道として作っているので、ボールロストすることはありませんでしたが、ボランチが中央でボールを受け、前を向いてボールを配球するというところでどうしてもパスコースを見つけられませんでした。FC東京のボランチが、中央に立つ樋口に対して前に出てくることはわかっているので、そのスペースは確実に存在するわけなので、なんとか効率的に使いたかったのですけどね。なかなかその動きも取れませんでした。

動きがなかったのかというと、そういうことはなく、トーレスは盛んに引く動きで縦パスを引き出そうとしていましたし、チョドンゴンは盛んに裏に抜ける動きで相手のDFを引き連れて中盤にスペースを作ろうとする動きを見せていました。ところが、トーレスが引いてくるパスコースに対して、義希の立ち位置が相手のMFを引き連れてくるようなポジショニングをとったり、チョドンゴンが空けたスペースに対してトーレスもヨンウも入ってくる動きがなかったり、単発でみんな頑張るのですが、FC東京の守備の間隙を縫うようなパスを引き出せるような形になかなか繋がりませんでした。

ミョンヒさん(樋口と義希のアイデアかもしれませんが)も立ち位置の工夫はしていまして、ツートップ間の中央に樋口ではなく義希を置いたり、ツートップの脇のスペースを当初は右サイドの脇にポジションをとっていたのを左サイドの脇に変更したり、ボランチを少しフォワードに近い位置に立たせて深さを作ったりなど、いろいろと試したりしていましたが、FC東京のゾーンに入ってきた際のマーキング守備が洗練されていて、ビルドアップの再現性を確立するまでにはいきませんでした。

そのような状態でも、辛抱強く回していくことによって、ビルドアップの抜け道を作れたシーンが2つほどありました。この形を作れたのは今後のヒントになるのではないかなと思います。

パターンの1つ目としてはセンターバックが持ち上がる仕組み。ボランチを逆サイドのツートップ脇のスペースにおいて、相手の目をそちらにむけ、空いているスペースの方をセンターバックが持ち上がる形です。

パターンの2つ目としては、ツートップ脇のスペースに立つボランチを経由してサイドへ配球する形です。

いずれも、トップやサイドハーフの動きと連動したことによって、前のスペースに対するアクションが取れています。そして、1つ目のパターンは本田が裏のスペースに抜けることによってガロヴィッチからのパスを引き出し、2つめのパターンは本田が引く動きによって相手のディフェンスを引き連れて安在をフリーにしています。本田の前を向いてパスをだすことのできる動きも良かったのですが、ビルドアップの抜け道を引き出すための動きの方が私としては印象的でした。

最後に。ビルドアップの際の義希の立ち位置でちょっと気になることがあって、樋口がツートップ間に入ったときに、義希がツートップの脇のスペースを立ち位置として構え、色々とポジションチェンジを試していたのですが、2センターバックや樋口からの逃げ道として、ボールを受け取ることのできるポジションへの意識が強かったのか、それが故に引いて受けるトーレスやライン間に入ってくる本田、ヨンウのパスコースを消してしまうケースもありました。

義希の役割がボールのつなぎなのか、それともダイレクトで前線に当てるためのスペースづくりなのか、そのあたりの役割の与え方ですよね。高丘やセンターバックから直接縦につけるパスを送ることも選択肢のひとつとして考えると、義希の立ち位置にも変化があり、閉塞していたビルドアップも工夫ができたのではないかなと思いました。今回のビルドアップのほとんどが、ボランチを経由したパスになっていましたからね。

リスクはあるかもしれませんが、ダイレクトに縦に飛ばすパスを送るのもFC東京の守備の基準をずらすひとつの要素となりえたかもしれません。ひとつそのパスを送るだけでFC東京側が警戒してきますからね。そうすると、ボランチが自由にボールを受けとることができる回数も増えてくるようになるのかなと。ボールは持てるようになってきたので、パスコースの作り方、どこを経由して前線にボールを持っていきたいのか、そのあたりのチームとしての意識の共通化がこれからの課題ですね。ブロックの固い守備を攻略するのは難しいですが、そういったことも考えられるようになったのは、チームとしてひとつの前進なのかなとは思います。そういう意味では、高丘にそういった形を要求できるようになったこと自体がチームとして非常に大きいですね。

※ わかりやすいように上記の立ち位置の話を義希と書いていますが、意味的には義希個人の話ではなく、「ドイスボランチのうち、ツートップ間に入らない方のボランチの役割」と読み替えてください。

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

Posted by オオタニ at

17:54

│Match Impression (2019)

2019年05月22日

2019 第12節 : サンフレッチェ広島 VS サガン鳥栖

2019シーズン 第12節、サンフレッチェ広島戦のレビューです。

■ システムとスタメン

鳥栖は4-4-2スタイルを継続。スタメンは負傷の影響があったという金崎に代わってチョドンゴンがトップの位置に入りました。

個人で打開する縦への突破能力に関しては金崎の方に軍配が上がりますが、サイドのスペースに入っていく動き出しの良さと、ゴール前でシュートに持ち込む態勢の作り方に関してはチョドンゴンも金崎に負けず劣らず高い能力を備えています。

その他のメンバーには変更なく、前節を勝利で終えたということもあり、ここにきてようやく、スタメンがある程度固まってきたかなという印象です。

逆に広島は、仙台戦の逆転敗けでリーグ戦4連敗。流れを変えるために4名スタメンを変えて臨んできました。

■ ロングボールの使い方

試合開始当初は、やはり相手を探りつつの展開。長いボールを蹴ってセカンドボール&トランジション合戦で戦いは始まりました。

鳥栖は、ガンバ戦よりは長いボールを活用する形を作ってきておりまして、当然ビルドアップシーンではショートパスでのボール保持を求めていたのですが、豊田とチョドンゴンが良いポジションをとれたならば、躊躇せず長いボールを送り込んでいました。セカンドボールを狙う配置は、福田と原川をパラレルに並べて押し下がっている広島ボランチの手前でボールを受けれるような仕組みを作り、多くのセカンドボールを回収することができました。

ガンバ戦はどちらかというと「困ったときの豊田」という様相が強かったのですが、今節はチョドンゴンがスタメンだったこともあり、「狙える時には豊田とドンゴン」というポジティブなロングボールが多かったです。

数値にも表れてまして、ガンバ戦ではロングボール61本に対して成功率34%だったのですが、広島戦ではロングボール68本に対して成功率57%と高い成功率をマークしました。長いボールを蹴る際の蹴るメンバー、受けるメンバー、セカンドボールを狙うメンバーの準備が整っていた事によるものでしょう。

■ 広島のビルドアップと攻撃の狙い

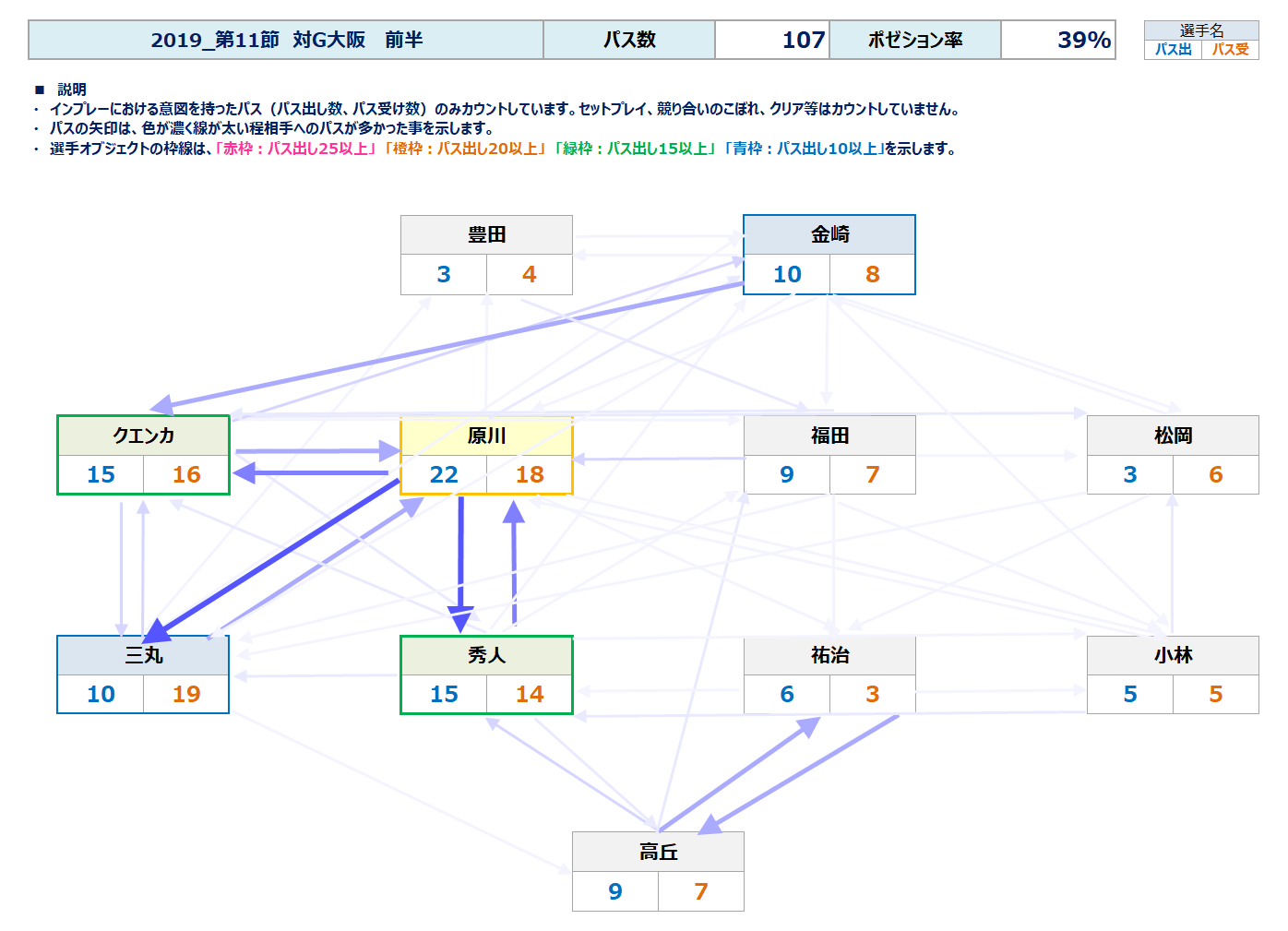

蹴りあいも落ち着いてきた10分頃、ようやく互いにゆっくりとボールを持てる時間がやってきました。3-4-2-1でのセットアップだった広島ですが、ビルドアップで選手の配置を変えてきまして、最終ラインを4枚にし、川辺を中央でアンカーの役割を与え、4-1でのボール保持で攻撃を整えました。

この配置にすることによって、実は鳥栖としては、フォワード2枚、サイドハーフ2枚がうまく相手の最終ラインの4枚にはまりますので、前線からのプレッシングを仕掛けやすくなります。今節も豊田を中心にアグレッシブなプレッシングを仕掛けていました。

ただ、このプレッシングをしかけるためには、アンカー化して出口の役割を担う川辺にも必ずマークにつかなければなりませんが、ここが1つのポイントでした。

川辺へのマークは福田もしくは原川が担っていたのですが、そうするとどうしても野津田か柴崎がフリーとなる状況が生まれます。前から行くことによって広島のセカンドトップに自由をあたえてしまうのが鳥栖としては痛しかゆしなところでしたが、プレッシングがはまって高い位置からうまく奪えれば当然ショートカウンターのチャンスを作れるわけでありまして、鳥栖としてはこのプレッシングで、ある一定のリスクには目をつぶった、攻撃的な守備を慣行していたという事になります。

11分のシーンは、広島の崩しの形が良くわかるのですが、センターバック化した松本がボール保持して川辺に当て、原川がプレッシングに入ります。この原川の動きで空いたスペースに柴崎がうまく入り込み、サイドバック化した野上が縦パスを送りこみました。鳥栖が広島の4-1ビルドアップに対して、数を揃えてプレッシングしてくるという動きを利用し、ポジショニングだけでスペースそしてフリーとなる選手を作った形です。この縦パスは非常に論理的で、4-4-2守備に対する攻撃設計のち密さを感じました。

■鳥栖が守備ブロックを組んだ際の広島の狙い

鳥栖は前線からのプレッシングがはまらなかった場合は、素早くリトリートして、しっかりと4-4で守備ブロックを構築します。守備ブロック構築後の広島の主な狙いは図にもありますよう、パターンとしては大きく3つ。その心は、「ウイングバックをどう使うか」という所です。

広島のウイングバックは個で打開する能力があるので、鳥栖はどうしてもマーキングに対する意識が強くなります。油断すると置いてけぼりで縦をえぐられてしまうからですね。

ウイングバックにマッチアップするのが鳥栖のサイドハーフであった場合には、後ろでサイドバックがカバーリングできるためにさほど問題にならなかったのですが、問題は、サイドハーフが出て行ってしまった際にサイドバックがつかなければならない状況を迎えたタイミングです。

特に広島の右サイドが効果的な崩しを見せておりまして、三丸を柏で釣ってスペースを作り、柴崎が上手に侵入する形を作っていました。そのスペースの使い方は左サイドの野津田&清水のそれよりもコンビネーションがとれていました。パターン1は8分手前のシーン、パターン3は18分頃のシーンがよくわかると思います。

そういった状況もあってか、鳥栖と同じく広島も攻撃の主たるサイドは右サイドに寄せてきます。寄せてくることによって、鳥栖の全体も広島の右サイドにスライドして守備を行うのですが、広島にとって窮屈になった時がサイドチェンジのチャンスでありまして、川辺から直接、もしくは松本を経由して左サイドの清水へボールを配球しました。清水も役割は分かっていて、ボールを受けたら間を置かずにクロスをゴール前に配球していました。

また、オレンジの丸で囲んでいますが、広島はサイドバック化している野上や荒木が機を見て前線にオーバーラップをしかけ、ウイングバックが中央にカットインして空けたスペースにうまく入り込み、サイドから分厚い攻撃を見せておりました。

実は、試合を見ていて、広島が押し込んでいるときに、野上と荒木がサイドで顔を出してきていたことに最初気づいていなくて、ふとした瞬間に、天の声が舞い降りてきたことによってこの仕組みに気づかされました(笑)

野上と荒木がサイドバックのような振る舞いをすることにより、オーバーラップの準備ができるのはもちろんの事、単純に後ろ3枚のビルドアップで鳥栖の2トップをやっつけるのではなく、4枚でのビルドアップにしてサイドハーフもまとめてやっつける仕組みづくりは見事でした。

攻撃時と守備時でシステム(ポジショニング)を変化させることによって、相手の守備の基準や攻撃の狙いどころを幻惑する効果は多分にあるのだなと改めて思いました。サッカーを見るうえで、思い込みというのは解析ポイントを阻害する要素となりますね。反省したところです。

別の試合ですが、先日行われた大阪ダービーも、ガンバが試合開始当初は4バック守備のように醸し出して実は3バック守備でセレッソの3-4ビルドアップに対抗したというレビューを見ましたが、攻撃側としてはミスマッチが発生しているのか、相手のマーキングにはまっているのか、その違いは攻撃のプランニングとしては大きく変わりますよね。

…と、単に自分に戦術眼と観察眼が足りなくて、現象に気づかなかっただけなんですけど、さもたいそうなことのように話を広げてみました(笑)

■ 鳥栖のビルドアップ

鳥栖は今節も、ゴールキーパーを活用したボール保持を指向します。ガンバ戦ではゴールキーパーを活用して、相手の2トップの間に福田が顔を見せる3-1の形でのビルドアップでしたが、今節は相手がワントップ+ツーシャドウでプレッシングに来るため、福田と原川はドウグラスの周りのスペースにパラレルにポジションをとり、3-2の形でのビルドアップを見せました。

ピルドアップの形も一定ではなく、広島のプレッシングがセカンドトップを使って前線2名をセンターバックに当てて来た場合は、パラレルを解消して縦の関係に変わる動きを見せるなど、福田も原川も、相手の出方によって、ボールの引き出し方を変える形を模索しているようでした。

ポジションチェンジはありましたが、原則として使いたいのはドウグラスの脇のエリア。そこにセンターバックがボールを運ぶことができると、広島のセカンドトップ2名をひっぱりだすことができるので、堅い守備ブロックのバランスを崩す糸口となっていました。

さて、しかけの局面ですが、前節と異なり、原川が左サイドに鎮座しているわけではありませんでしたが、今節もしかけは左サイドが多く、ポジション的にも左右非対称な形となっていました。三丸の動きがやはり攻撃のポイントでして、基本的には左サイドを高い位置に張ってウイング的な役割を果たすのですが、中央でボールがはいって収まると、ハーフスペースに入り込んでつなぎの役割も果たしてしました。42分のシュートシーンはその典型的な例で、福田の長いボールを収めた豊田のフォローに入り、前を向いてボールを受けることによって、チョドンゴンへのスルーパスにつながっています。ビルドアップが窮屈になったときには、下がってボールを引きだすフォローの役割もありますし、クロスだけではない重要な役割を担っています。

右サイドはセンターバックからの展開の逃げ道として、小林がやや引いたポジショニング。松岡は、ボールが左サイドにある場合はハーフスペースからやや中央にポジションをとっていましたが、右サイドにボールが来ると同時にワイドにポジションをとり、幅をとる役目を果たします。相手のウイングバックをピン留めする役割としては、左サイド三丸、右サイド松岡という形を作り、左右のポジションのとり方が非対称となる攻めでした。

今節は、広島の5-4のブロックが固く、前半の終了間際にようやくシュートが打てたような状況でした。クロスの本数そのものも14本と多くはなかったのですが、そのうちの6本は三丸、4本は原川があげたものでした。最終ラインからのビルドアップで守備ブロックの間隙を縫って、高い位置を張らせている三丸にクロスを上げさせるという攻撃パターンそのものは、前節と同様に確立されていました。

■ 広島のプレッシングのズレを見逃さなかった鳥栖の工夫されたビルドアップ

…と、左サイドの話をしておきながら、ここで紹介するのは右サイドからのビルドアップです(笑)

広島は、25分過ぎくらいから、鳥栖のビルドアップのパターンを読み取ったのか、前線からプレッシングをしかけるようになります。鳥栖のゴールキックもつながせないために、ドウグラスと柴崎でセンターバック2名を捕まえるポジションをとるようになってきました。

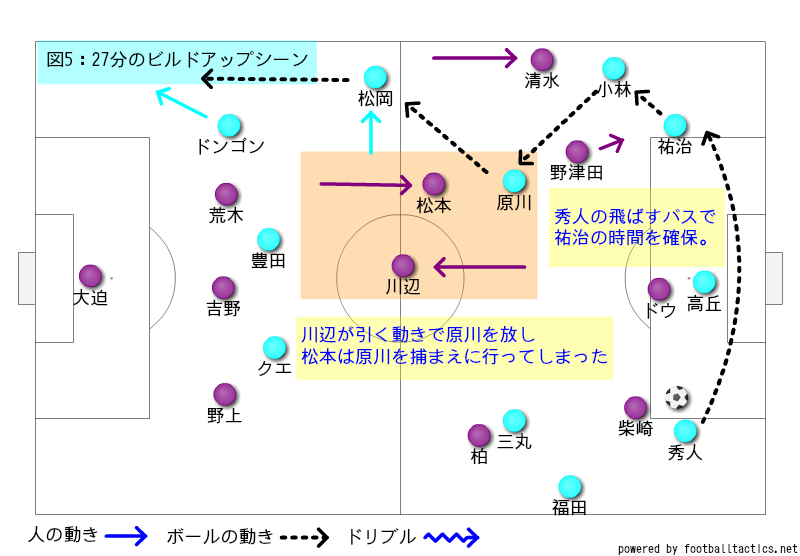

そういった、広島のプレッシャーが強くなってきた頃の27分のシーンですが、高丘のゴールキックから始まり、福田と三丸を経由してボールを保持し、秀人が左サイドから右サイドに展開すると同時に素晴らしい縦へのスピードで広島のプレッシングをかわした崩しです。

ひとつめのポイントは、高丘にドウグラスがついた瞬間にみせた秀人から祐治への飛ばすパスです。これが、ゴールキーパーをビルドアップに使うという事を広島に見せている効果でして、鳥栖がセンターバック間でしかパスがないならば、ドウグラスは祐治につこうとするところですが、ゴールキーパーを経由することが分かっているので、ドウグラスのマーク相手が高丘となっていました。さらに、祐治も幅を取るように遠いサイドにポジションをとっているので、秀人がひとつ飛ばすような長いパスを送っても、祐治がボールを受けてパスコースを確認する時間が確保できました。

実はこのパスには伏線がありまして、26分のビルドアップのシーンでも同じような形になりましたが、秀人が高丘を経由して祐治にボールを回したため、ボール回しの時間がかかって、祐治に対する野津田のプレッシャーが間に合ってしまい、祐治は長いボールを蹴らざるを得なくなり、この長いボールを松本に拾われて、清水を経由して最後は松本のシュートを受けてしまいました。

そのシーンがあってすぐの27分のビルドアップだったので、高丘を飛ばすパスを送ることによって野津田のプレッシャーを回避するという、すぐさま問題点を改善した秀人のパスは非常に素晴らしいなと思いました。

2つのポイントは、広島のドイスボランチによるプレッシング組織のずれです。祐治にボールが渡った瞬間に、野津田は祐治、清水は小林に対してプレッシングをしかけますが、川辺はこの状況が危険だと察知したのか、中央のスペースを守るようにリトリートを開始します。これで直前まで捕まえられていた原川がフリーとなる状況が生まれてしまいました。

鳥栖は、広島が仕掛けてきたプレッシングをあざ笑うかのように、祐治⇒小林⇒原川とボールをつなぎます。川辺のリトリートとともに原川がフリーとなった事に気づいた松本が遅れて前に出てきますが、このプレッシングも逆に松岡をフリーにしてしまう状況を作り、原川⇒松岡⇒ドンゴンという右サイドを縦に抜けるパス交換ができました。クロスはドンゴンが芝に足をとられてしまって惜しくも上がりませんでしたが、私は試合を通じて、このビルドアップが一番好きでした。

このビルドアップの何が良かったかというと、ゴールキーパーから始まったビルドアップであり、鳥栖の工夫も入りながら、広島の守備の乱れをつきながら、豊田、クエンカ以外の9名でしっかりとボールを繋いで広島の守備網を突破した事です。

ゴールキックから約20秒でドンゴンのクロスにつながるというスピード感もありましたし、豊田の強さやクエンカのキープ力という個の強さを使うことなく、ポジショニングだけでビルドアップ出来たのは、ミョンヒさんのサッカーの実現に向けた成長を感じます。

■ レイオフ(ポストプレイからの落としのパス)を活用した攻撃のスピードアップ

これは思想・指向の問題もあるかと思いますが、仙台戦のレビューでこのような感想を記載していました。

----------

攻撃パターンといえば、右サイドは非常に良い崩しを企画しておりまして、金崎がハーフスペースに入り込んで、藤田から縦パスを受けて相手を背負ってボールを受けるシーンが何回か見られました。金崎が背負ったタイミングで、松岡も藤田も動き出すのですが、せっかく前を向いて走ってくる状態の良い彼らにボールを渡さずに、金崎自身がターンしてゴール前に入っていこうとするので、仙台のディフェンスにことごとくカットされていました。

例えば、仙台戦では、37分のシーンや45分のシーンなど、金崎が背負ってボール保持したタイミングで、(やや抜け方が悪かったですが)松岡も藤田も前を向いて抜け出せる位置にしっかりとランニングし、レイオフ(スイッチ)を狙って動き出すのですが、金崎からボールは出てきませんでした。これは、仙台戦に限ったことではなく、神戸戦でもFC東京戦でもそのようなシーンは多々発生しています。

-----------

仙台戦ではこのような感想を抱いていたのですが、ここのところは、豊田がトップに入るようになって、レイオフを活用した攻撃のスピードアップが図れています。65分や75分のように、豊田がいったんボールを受けて、前を向いて走りながら受けにくる原川に簡単にボールを渡していますし、65分にも、金崎がボールを受けてダイレクトで松岡に流そうとする形が見れました。

相手も守備ブロックをしっかりと構えていますし、個人の技術力も高まっている中、よほどの個の強さを発揮しないと、ボールロストせずに突破する事が難しくなってきています。狭い密集した中でいかにコンビネーションを発揮するか、いかに前を向いた状態でスピード上げるかというのは、得点力アップのキーです。

そういう意味でも、豊田、金崎、ドンゴン、トーレスなど、相手に背中を向いてしっかりとボールキープできるメンバーがそろっていますので、彼らの周りにポジションをとることによってペアでの突破という武器を作ることができます。監督が代わってからの崩しの意識としては、このあたりも変化が見られたかなとは感じています。

■ おわりに

結果としては、三丸のクロスがオウンゴールを生んで、運よく勝利を拾うことができましたが、互いの守備の強度を考えると、終盤までスコアレスというのは納得できる攻防戦でした。シーズン序盤はアンラッキーな面もありましたが、しっかりとした守備とポリシーをもった攻撃を続けていれば、勝利の女神が微笑んでくれることもありますよね。これがスポーツの不思議なところだと思います。

ひとまず、川崎戦のレビューで記載したラッキーパンチが、神社の参拝で舞い降りてきたので、このままチームが調子を上げてくれて残留してくれたら、17円以上のお賽銭とともにお礼参りに出かけたいと思います(笑)

‐‐‐‐‐

↓川崎戦後のレビューと試合後のツイート

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

■ システムとスタメン

鳥栖は4-4-2スタイルを継続。スタメンは負傷の影響があったという金崎に代わってチョドンゴンがトップの位置に入りました。

個人で打開する縦への突破能力に関しては金崎の方に軍配が上がりますが、サイドのスペースに入っていく動き出しの良さと、ゴール前でシュートに持ち込む態勢の作り方に関してはチョドンゴンも金崎に負けず劣らず高い能力を備えています。

その他のメンバーには変更なく、前節を勝利で終えたということもあり、ここにきてようやく、スタメンがある程度固まってきたかなという印象です。

逆に広島は、仙台戦の逆転敗けでリーグ戦4連敗。流れを変えるために4名スタメンを変えて臨んできました。

■ ロングボールの使い方

試合開始当初は、やはり相手を探りつつの展開。長いボールを蹴ってセカンドボール&トランジション合戦で戦いは始まりました。

鳥栖は、ガンバ戦よりは長いボールを活用する形を作ってきておりまして、当然ビルドアップシーンではショートパスでのボール保持を求めていたのですが、豊田とチョドンゴンが良いポジションをとれたならば、躊躇せず長いボールを送り込んでいました。セカンドボールを狙う配置は、福田と原川をパラレルに並べて押し下がっている広島ボランチの手前でボールを受けれるような仕組みを作り、多くのセカンドボールを回収することができました。

ガンバ戦はどちらかというと「困ったときの豊田」という様相が強かったのですが、今節はチョドンゴンがスタメンだったこともあり、「狙える時には豊田とドンゴン」というポジティブなロングボールが多かったです。

数値にも表れてまして、ガンバ戦ではロングボール61本に対して成功率34%だったのですが、広島戦ではロングボール68本に対して成功率57%と高い成功率をマークしました。長いボールを蹴る際の蹴るメンバー、受けるメンバー、セカンドボールを狙うメンバーの準備が整っていた事によるものでしょう。

■ 広島のビルドアップと攻撃の狙い

蹴りあいも落ち着いてきた10分頃、ようやく互いにゆっくりとボールを持てる時間がやってきました。3-4-2-1でのセットアップだった広島ですが、ビルドアップで選手の配置を変えてきまして、最終ラインを4枚にし、川辺を中央でアンカーの役割を与え、4-1でのボール保持で攻撃を整えました。

この配置にすることによって、実は鳥栖としては、フォワード2枚、サイドハーフ2枚がうまく相手の最終ラインの4枚にはまりますので、前線からのプレッシングを仕掛けやすくなります。今節も豊田を中心にアグレッシブなプレッシングを仕掛けていました。

ただ、このプレッシングをしかけるためには、アンカー化して出口の役割を担う川辺にも必ずマークにつかなければなりませんが、ここが1つのポイントでした。

川辺へのマークは福田もしくは原川が担っていたのですが、そうするとどうしても野津田か柴崎がフリーとなる状況が生まれます。前から行くことによって広島のセカンドトップに自由をあたえてしまうのが鳥栖としては痛しかゆしなところでしたが、プレッシングがはまって高い位置からうまく奪えれば当然ショートカウンターのチャンスを作れるわけでありまして、鳥栖としてはこのプレッシングで、ある一定のリスクには目をつぶった、攻撃的な守備を慣行していたという事になります。

11分のシーンは、広島の崩しの形が良くわかるのですが、センターバック化した松本がボール保持して川辺に当て、原川がプレッシングに入ります。この原川の動きで空いたスペースに柴崎がうまく入り込み、サイドバック化した野上が縦パスを送りこみました。鳥栖が広島の4-1ビルドアップに対して、数を揃えてプレッシングしてくるという動きを利用し、ポジショニングだけでスペースそしてフリーとなる選手を作った形です。この縦パスは非常に論理的で、4-4-2守備に対する攻撃設計のち密さを感じました。

■鳥栖が守備ブロックを組んだ際の広島の狙い

鳥栖は前線からのプレッシングがはまらなかった場合は、素早くリトリートして、しっかりと4-4で守備ブロックを構築します。守備ブロック構築後の広島の主な狙いは図にもありますよう、パターンとしては大きく3つ。その心は、「ウイングバックをどう使うか」という所です。

広島のウイングバックは個で打開する能力があるので、鳥栖はどうしてもマーキングに対する意識が強くなります。油断すると置いてけぼりで縦をえぐられてしまうからですね。

ウイングバックにマッチアップするのが鳥栖のサイドハーフであった場合には、後ろでサイドバックがカバーリングできるためにさほど問題にならなかったのですが、問題は、サイドハーフが出て行ってしまった際にサイドバックがつかなければならない状況を迎えたタイミングです。

特に広島の右サイドが効果的な崩しを見せておりまして、三丸を柏で釣ってスペースを作り、柴崎が上手に侵入する形を作っていました。そのスペースの使い方は左サイドの野津田&清水のそれよりもコンビネーションがとれていました。パターン1は8分手前のシーン、パターン3は18分頃のシーンがよくわかると思います。

そういった状況もあってか、鳥栖と同じく広島も攻撃の主たるサイドは右サイドに寄せてきます。寄せてくることによって、鳥栖の全体も広島の右サイドにスライドして守備を行うのですが、広島にとって窮屈になった時がサイドチェンジのチャンスでありまして、川辺から直接、もしくは松本を経由して左サイドの清水へボールを配球しました。清水も役割は分かっていて、ボールを受けたら間を置かずにクロスをゴール前に配球していました。

また、オレンジの丸で囲んでいますが、広島はサイドバック化している野上や荒木が機を見て前線にオーバーラップをしかけ、ウイングバックが中央にカットインして空けたスペースにうまく入り込み、サイドから分厚い攻撃を見せておりました。

実は、試合を見ていて、広島が押し込んでいるときに、野上と荒木がサイドで顔を出してきていたことに最初気づいていなくて、ふとした瞬間に、天の声が舞い降りてきたことによってこの仕組みに気づかされました(笑)

野上と荒木がサイドバックのような振る舞いをすることにより、オーバーラップの準備ができるのはもちろんの事、単純に後ろ3枚のビルドアップで鳥栖の2トップをやっつけるのではなく、4枚でのビルドアップにしてサイドハーフもまとめてやっつける仕組みづくりは見事でした。

攻撃時と守備時でシステム(ポジショニング)を変化させることによって、相手の守備の基準や攻撃の狙いどころを幻惑する効果は多分にあるのだなと改めて思いました。サッカーを見るうえで、思い込みというのは解析ポイントを阻害する要素となりますね。反省したところです。

別の試合ですが、先日行われた大阪ダービーも、ガンバが試合開始当初は4バック守備のように醸し出して実は3バック守備でセレッソの3-4ビルドアップに対抗したというレビューを見ましたが、攻撃側としてはミスマッチが発生しているのか、相手のマーキングにはまっているのか、その違いは攻撃のプランニングとしては大きく変わりますよね。

…と、単に自分に戦術眼と観察眼が足りなくて、現象に気づかなかっただけなんですけど、さもたいそうなことのように話を広げてみました(笑)

■ 鳥栖のビルドアップ

鳥栖は今節も、ゴールキーパーを活用したボール保持を指向します。ガンバ戦ではゴールキーパーを活用して、相手の2トップの間に福田が顔を見せる3-1の形でのビルドアップでしたが、今節は相手がワントップ+ツーシャドウでプレッシングに来るため、福田と原川はドウグラスの周りのスペースにパラレルにポジションをとり、3-2の形でのビルドアップを見せました。

ピルドアップの形も一定ではなく、広島のプレッシングがセカンドトップを使って前線2名をセンターバックに当てて来た場合は、パラレルを解消して縦の関係に変わる動きを見せるなど、福田も原川も、相手の出方によって、ボールの引き出し方を変える形を模索しているようでした。

ポジションチェンジはありましたが、原則として使いたいのはドウグラスの脇のエリア。そこにセンターバックがボールを運ぶことができると、広島のセカンドトップ2名をひっぱりだすことができるので、堅い守備ブロックのバランスを崩す糸口となっていました。

さて、しかけの局面ですが、前節と異なり、原川が左サイドに鎮座しているわけではありませんでしたが、今節もしかけは左サイドが多く、ポジション的にも左右非対称な形となっていました。三丸の動きがやはり攻撃のポイントでして、基本的には左サイドを高い位置に張ってウイング的な役割を果たすのですが、中央でボールがはいって収まると、ハーフスペースに入り込んでつなぎの役割も果たしてしました。42分のシュートシーンはその典型的な例で、福田の長いボールを収めた豊田のフォローに入り、前を向いてボールを受けることによって、チョドンゴンへのスルーパスにつながっています。ビルドアップが窮屈になったときには、下がってボールを引きだすフォローの役割もありますし、クロスだけではない重要な役割を担っています。

右サイドはセンターバックからの展開の逃げ道として、小林がやや引いたポジショニング。松岡は、ボールが左サイドにある場合はハーフスペースからやや中央にポジションをとっていましたが、右サイドにボールが来ると同時にワイドにポジションをとり、幅をとる役目を果たします。相手のウイングバックをピン留めする役割としては、左サイド三丸、右サイド松岡という形を作り、左右のポジションのとり方が非対称となる攻めでした。

今節は、広島の5-4のブロックが固く、前半の終了間際にようやくシュートが打てたような状況でした。クロスの本数そのものも14本と多くはなかったのですが、そのうちの6本は三丸、4本は原川があげたものでした。最終ラインからのビルドアップで守備ブロックの間隙を縫って、高い位置を張らせている三丸にクロスを上げさせるという攻撃パターンそのものは、前節と同様に確立されていました。

■ 広島のプレッシングのズレを見逃さなかった鳥栖の工夫されたビルドアップ

…と、左サイドの話をしておきながら、ここで紹介するのは右サイドからのビルドアップです(笑)

広島は、25分過ぎくらいから、鳥栖のビルドアップのパターンを読み取ったのか、前線からプレッシングをしかけるようになります。鳥栖のゴールキックもつながせないために、ドウグラスと柴崎でセンターバック2名を捕まえるポジションをとるようになってきました。

そういった、広島のプレッシャーが強くなってきた頃の27分のシーンですが、高丘のゴールキックから始まり、福田と三丸を経由してボールを保持し、秀人が左サイドから右サイドに展開すると同時に素晴らしい縦へのスピードで広島のプレッシングをかわした崩しです。

ひとつめのポイントは、高丘にドウグラスがついた瞬間にみせた秀人から祐治への飛ばすパスです。これが、ゴールキーパーをビルドアップに使うという事を広島に見せている効果でして、鳥栖がセンターバック間でしかパスがないならば、ドウグラスは祐治につこうとするところですが、ゴールキーパーを経由することが分かっているので、ドウグラスのマーク相手が高丘となっていました。さらに、祐治も幅を取るように遠いサイドにポジションをとっているので、秀人がひとつ飛ばすような長いパスを送っても、祐治がボールを受けてパスコースを確認する時間が確保できました。

実はこのパスには伏線がありまして、26分のビルドアップのシーンでも同じような形になりましたが、秀人が高丘を経由して祐治にボールを回したため、ボール回しの時間がかかって、祐治に対する野津田のプレッシャーが間に合ってしまい、祐治は長いボールを蹴らざるを得なくなり、この長いボールを松本に拾われて、清水を経由して最後は松本のシュートを受けてしまいました。

そのシーンがあってすぐの27分のビルドアップだったので、高丘を飛ばすパスを送ることによって野津田のプレッシャーを回避するという、すぐさま問題点を改善した秀人のパスは非常に素晴らしいなと思いました。

2つのポイントは、広島のドイスボランチによるプレッシング組織のずれです。祐治にボールが渡った瞬間に、野津田は祐治、清水は小林に対してプレッシングをしかけますが、川辺はこの状況が危険だと察知したのか、中央のスペースを守るようにリトリートを開始します。これで直前まで捕まえられていた原川がフリーとなる状況が生まれてしまいました。

鳥栖は、広島が仕掛けてきたプレッシングをあざ笑うかのように、祐治⇒小林⇒原川とボールをつなぎます。川辺のリトリートとともに原川がフリーとなった事に気づいた松本が遅れて前に出てきますが、このプレッシングも逆に松岡をフリーにしてしまう状況を作り、原川⇒松岡⇒ドンゴンという右サイドを縦に抜けるパス交換ができました。クロスはドンゴンが芝に足をとられてしまって惜しくも上がりませんでしたが、私は試合を通じて、このビルドアップが一番好きでした。

このビルドアップの何が良かったかというと、ゴールキーパーから始まったビルドアップであり、鳥栖の工夫も入りながら、広島の守備の乱れをつきながら、豊田、クエンカ以外の9名でしっかりとボールを繋いで広島の守備網を突破した事です。

ゴールキックから約20秒でドンゴンのクロスにつながるというスピード感もありましたし、豊田の強さやクエンカのキープ力という個の強さを使うことなく、ポジショニングだけでビルドアップ出来たのは、ミョンヒさんのサッカーの実現に向けた成長を感じます。

■ レイオフ(ポストプレイからの落としのパス)を活用した攻撃のスピードアップ

これは思想・指向の問題もあるかと思いますが、仙台戦のレビューでこのような感想を記載していました。

----------

攻撃パターンといえば、右サイドは非常に良い崩しを企画しておりまして、金崎がハーフスペースに入り込んで、藤田から縦パスを受けて相手を背負ってボールを受けるシーンが何回か見られました。金崎が背負ったタイミングで、松岡も藤田も動き出すのですが、せっかく前を向いて走ってくる状態の良い彼らにボールを渡さずに、金崎自身がターンしてゴール前に入っていこうとするので、仙台のディフェンスにことごとくカットされていました。

例えば、仙台戦では、37分のシーンや45分のシーンなど、金崎が背負ってボール保持したタイミングで、(やや抜け方が悪かったですが)松岡も藤田も前を向いて抜け出せる位置にしっかりとランニングし、レイオフ(スイッチ)を狙って動き出すのですが、金崎からボールは出てきませんでした。これは、仙台戦に限ったことではなく、神戸戦でもFC東京戦でもそのようなシーンは多々発生しています。

-----------

仙台戦ではこのような感想を抱いていたのですが、ここのところは、豊田がトップに入るようになって、レイオフを活用した攻撃のスピードアップが図れています。65分や75分のように、豊田がいったんボールを受けて、前を向いて走りながら受けにくる原川に簡単にボールを渡していますし、65分にも、金崎がボールを受けてダイレクトで松岡に流そうとする形が見れました。

相手も守備ブロックをしっかりと構えていますし、個人の技術力も高まっている中、よほどの個の強さを発揮しないと、ボールロストせずに突破する事が難しくなってきています。狭い密集した中でいかにコンビネーションを発揮するか、いかに前を向いた状態でスピード上げるかというのは、得点力アップのキーです。

そういう意味でも、豊田、金崎、ドンゴン、トーレスなど、相手に背中を向いてしっかりとボールキープできるメンバーがそろっていますので、彼らの周りにポジションをとることによってペアでの突破という武器を作ることができます。監督が代わってからの崩しの意識としては、このあたりも変化が見られたかなとは感じています。

■ おわりに

結果としては、三丸のクロスがオウンゴールを生んで、運よく勝利を拾うことができましたが、互いの守備の強度を考えると、終盤までスコアレスというのは納得できる攻防戦でした。シーズン序盤はアンラッキーな面もありましたが、しっかりとした守備とポリシーをもった攻撃を続けていれば、勝利の女神が微笑んでくれることもありますよね。これがスポーツの不思議なところだと思います。

ひとまず、川崎戦のレビューで記載したラッキーパンチが、神社の参拝で舞い降りてきたので、このままチームが調子を上げてくれて残留してくれたら、17円以上のお賽銭とともにお礼参りに出かけたいと思います(笑)

‐‐‐‐‐

↓川崎戦後のレビューと試合後のツイート

今シーズンの川崎戦のレビューより。

— オオタニ@SAgAN Report (@ootanirendi) 2019年5月17日

ゴールデンウイークに行った神社で、いつかは訪れるであろうラッキーパンチを祈っておいた甲斐がありました(笑) pic.twitter.com/1miPyih6wY

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

Posted by オオタニ at

14:00

│Match Impression (2019)

2019年05月16日

2019 第11節 : サガン鳥栖 VS ガンバ大阪

2019シーズン 第11節、ガンバ大阪戦のレビューです。

■ スタメン

ミョンヒ監督体制初陣となったルヴァンカップ柏レイソル戦では、出場機会の少なかった石井、樋口などの新進気鋭の若手と、豊田、岩下などの怜悧狡猾なベテランをスタメンに起用。ベンチにもユースの選手が多数ベンチに入っている新鮮な陣容でした。実は、この試合、若干寝ぼけ眼で、のんびりとスタジアムに向かっていたのですが、スタメン発表と同時にぱっちりと目が冴えてしまい、ついついスタジアムに向かう足が猛烈にスピードアップしてしまいました(笑)

柏戦で、得点こそ取れなかったものの、無失点で終えるというまずまずの結果としてミョンヒ監督の初戦を戦ってくれた選手たち。今度はミョンヒ体制初のリーグ戦で、どのメンバーがスタメンに起用されるかというところが着目点だったのですが、ほぼ大分戦と同じメンバーであった中、柏戦で顕在っぷりをアピールした豊田が唯一ルヴァンメンバーからのスタメン起用となりました。また、怪我から復帰した福田もキャプテンとして初登場。期待が高まります。

■ システム

鳥栖は4-4-2システム。ミョンヒさんは、昨年度の就任後もこのスタイルで立て直しを図りましたが、今回も4-4-2システムでの船出となりました。守備の方式も相手にミラーで合わせる形で組むのではなく、ゾーン守備を基調としながら、入ってきたボールの行方に合わせてプレッシングを整えていくオーソドックスなスタイルで、奇をてらわずにノーマルな形での再出発となりました。

G大阪は前節と同じくファンウィジョをトップに置いた4-2-3-1でのセットアップ。遠藤の起用が、中盤でのボール保持を推し進めていきたいという意思を感じます。

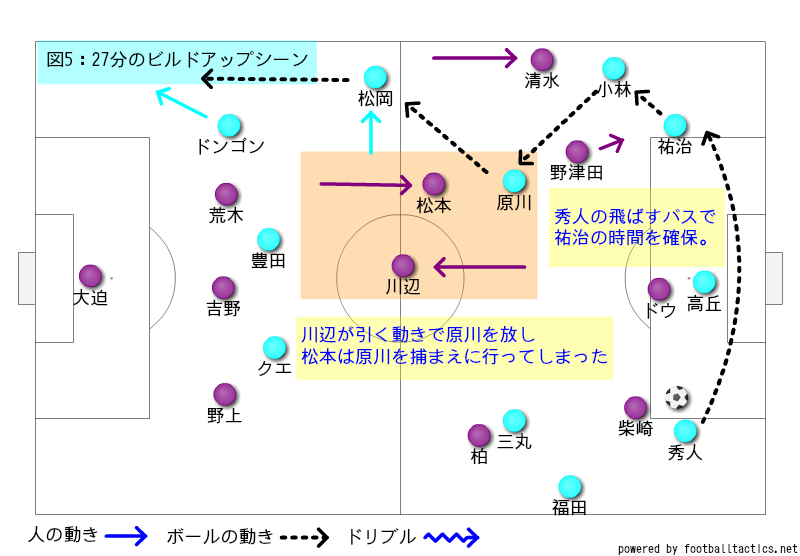

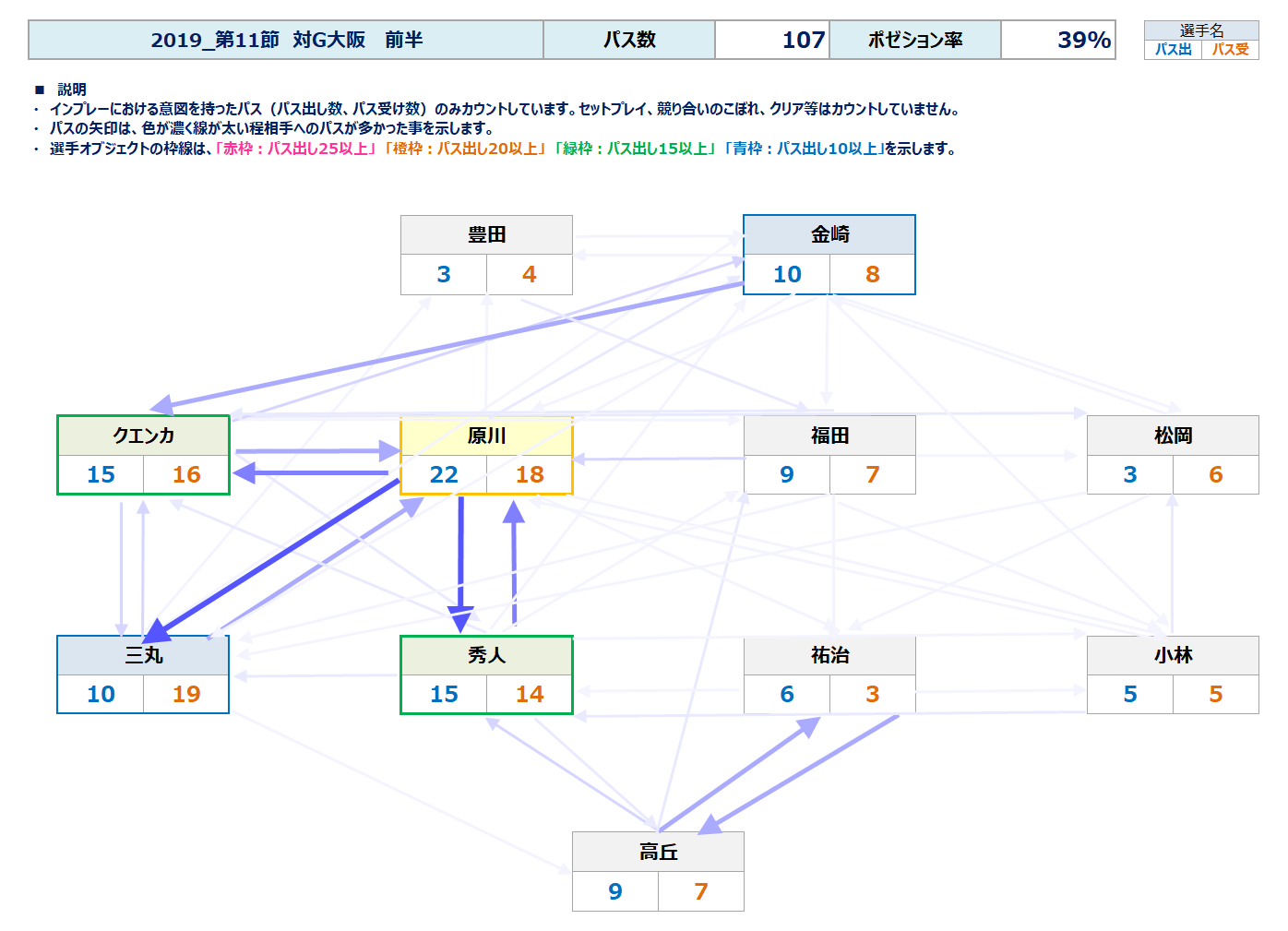

■ パスネットワーク図

■ 豊田起用のメッセージ

豊田の起用によって、サガン鳥栖というチームに2つの命が吹き込まれます。ひとつはロングボールをフィフティフィフティ以上のアドバンテージに変えてしまう高さと強さ。そしてもうひとつは前線での二度追い、三度追いも辞さないプレッシングによる守備面での活性化です。

試合は早速この試合で鳥栖が貫きたかったプランを表現します。左サイドでクエンカ、原川がボール保持しつつ、三丸のオーバーラップを促して最後は中央の豊田と金崎で勝負という形です。3分頃には、ニアサイドに飛び込む豊田に対して三丸がスピードのあるクロスボールを上げるというご挨拶代わりの攻撃を見せました。

この試合の鳥栖は非常にはっきりとしたプランがありまして、攻撃の局面では金崎がゲームメイクを担当し、彼がボールを引き出してポストプレイの役割を果たします。豊田はロングボール以外の局面では可能な限り中央で構えて最短距離でゴールに向かう事のできるポジションを取ります。パスネットワーク図でもありますように、ボールを受ける回数とさばく回数は金崎の方が多く、豊田はフィフティのボールを競り合うかもしくは最後のクロスのシーンで顔を出す役割(パスネットワーク図のパスの出し手としては登場しない役割)となっています。

これによって、サイドでボールを持った状況で、相手の陣形が整わないうちに早めに豊田めがけてクロスを上げるという形が実現出来ます。この試合では、三丸のこの3分のクロスのほかにも35分、46分、54分の場面など、豊田を生かすべく早めにクロスを上げるシーンが多く目立ちました。

■ ポジショニングによって優位性を作ったミョンヒ監督

この試合の鳥栖の狙いですが、ざっくり表したのがこの図です。

ボール保持ではセンターバック2名を大きく広げ、その間を埋めるように高丘を中央におきつつ後方3人でビルドアップを行い、相手のツートップ間にアンカーのような形で福田がボールを引き出す形を作り、1列目の突破を狙います。

福田がアンカー的役割で中央にポジショニングするため、ドイスボランチを組む原川は左サイド重視のポジショニングをとりました。崩しの形としては、原川もしくはクエンカがサイドバックの前にポジションをとり、ガンバのサイドバックを揺さぶるような動きを見せます。サイドバックを動かすことによって、中央で鎮座している豊田にピン留めされているセンターバックとサイドバックとの間のギャップをつくろうとする動きです。パスネットワーク図を見ても、パス交換は左サイドを中心に行われており、今回の攻撃の軸は左サイドであったことが分かります。

原川のポジショニングによって人数をかけている分、ボール保持は左サイドが中心となりましたが、右サイドにおいても小林が幅を取り、松岡がサイドバックをけん制するポジショニングをとりました。サイドチェンジ後に小林からサイドバックの前でボールを受けた松岡がファールをもらうシーンが何度かあったように、サイドチェンジが発生しても右サイドのメンバーが一人で孤立するわけではなく、両サイドのスペースが生まれれば積極的にチャレンジする形を模索していました。

カレーラスさんは局面に人数を集め、特にブロックの外のエリアに人数をかけて利用して相手守備網を攻略しようという形を作りました。秀人を大外に置く配置やフォワード二人がサイドに流れて起点を作る形がよい例ですね。ミョンヒさんの場合はサイド、ハーフスペース、中央にバランス良く選手を配置(すべてのレーンに人を配置)し、ボール保持を続けていく中で生み出されたギャップを使って前進を図ろうとする意図を感じます。

ミョンヒさんの配置を生かすためには、秀人、祐治、福田、そして高丘のボール保持が大事なわけでありまして、今節は長いボールを蹴らされるシーンが目立ちましたが、本来はゴールキーパーも含めたビルドアップで相手の1列目を攻略したいところ。そうすることによって、ボールを持ち出した次のアクションで相手の2列目を動かす事ができます。2列目が動き出すと、相手守備網のギャップ(スペース)を作りだすことができ、配置が生かされる形を作ることができます。

今節の戦い方を見ると、最初からロングボールありきではなく、豊田へのロングボールはあくまでも「困ったときの豊田」でした。ロングボールを主軸にすると、どうしても豊田の個、そして中盤の運動量に頼ってしまう偶発性の高い攻撃となってしまいます。配置で崩す攻撃パターンを作り出せると、選手が変わっても崩れない(選手の質に頼りきらない)攻撃の仕組みができ、そして豊田、トーレスが本来のゴールゲッターとして活かせる仕組みを作ることが出来ます。理想としてはですね。

<試合中の具体例>

ガンバ大阪は4-2-3-1から守備時は4-4-2へと変化し、ファンウィジョと遠藤で前線のプレッシングをしかけます。ガンバのプレッシングも整理されていて、高丘がボール保持したタイミングで、秀人へのパスコースを遮断しながら一人がプレッシングをしかけます。祐治にはもう一人の前線がつき、出口となるはずの福田には倉田がマーキング。序盤で体力のある2人の素早いプレッシングによって高丘の動きが制限され、ロングボールを蹴らされてしまう展開が続きます。

蹴らされてしまったロングボールなのですが、鳥栖にとっては豊田が生きる展開となりまして、ロングボールをフィフティフィフティ以上のものにしてくれる彼の力によって中盤でボールをうまく拾える展開が生まれます。前線からのプレッシングではある程度整理されていたG大阪でしたが、中盤で鳥栖がボールを保持する局面になると、うまく対処することができずに手を焼いていました。

(1) サイドバックに選択を強いるポジショニング

この試合で鳥栖が幾度も活用していたのは、ガンバのライン間、特にサイドバックの前に人を立たせるポジショニングでした。ゴール前には豊田が控えていて油断すると低い位置からでも素早いクロスが送られて来るので、ガンバとしては豊田を無視してセンターバックのポジションを中央から移すわけにはいきません。いわゆる、豊田がセンターバックを「ピン留めする」という状況が生まれます。センターバックが動けない状況下にあるため、鳥栖はサイドバックさえ動かせば、攻撃の中で狙う事のできるスペースを作り出すことができます。

図は21分のシーンです。ボール保持の中で、左サイドの三丸を高いポジションに置き、ボランチの原川を1列上げて米倉の前に立たせます。これによって米倉に守備の選択を迫ることになります。

・ 三丸についてしまうとセンターバックとのギャップを空けてしまい原川に侵入される。

・ 原川についてしまうと大外の三丸をフリーにしてしまい豊田へのクロスを許してしまう。

本来は、米倉がこの選択を決めなければならない前にG大阪としては双方のパスコースを消したかったところでしょうが、クエンカが1列引いてボールを受けていることで、プレッシングで安易に飛び込んでしまうとかわされるリスクとも戦わなければなりません。鳥栖はこの配置をとることによって、G大阪に対して守備の課題を突き付けることに成功していることになります。

このシーンでは、クエンカがボール保持してドリブルを開始したところで動き始めます。小野瀬がプレッシングを開始して原川へのパスコースを消しながらクエンカをサイドに追い込もうとします。これによって米倉は三丸へのケアを意識します。しかしながら、クエンカがサイドにボールを運びながらも小野瀬がコースを完全に消す直前にセンターバックとサイドバックとのギャップでフリーとなった原川へパスを送ります。原川はダイレクトで三丸へ戻し、三丸は素早いクロスで豊田の惜しいヘディングシュートを演出しました。このシーンは、鳥栖が選手の配置でガンバ大阪の守備を攻略し、豊田のストロングを生かすシュートまで結びつけたシーンでした。ここで豊田が決めたらかなり盛り上がったんでしょうけどね。シュートが惜しくも外れました。

36分の原川のビッグチャンスにおいても、三丸のアーリークロスのこぼれ球を拾った原川が、米倉の前でポジションを取っているクエンカとのワンツーで抜け出しました。これも、米倉の前のスペースを効率的に活用したことによって生まれています。米倉の前でボールを受けたクエンカが、米倉の前に入り込んできた原川にボールを渡し、キックフェイント一つでサイドをぶち抜いたシーンは素晴らしかったですね。あとは決めるだけでしたがそこはちょっと(笑)

38分からのボール回しにおいても、この試合の狙い通りの形づくりができていました。センターバック2名と福田は中央でトライアングルを作り、クエンカ、松岡がサイドバックの前にポジションを取ってサイドバックをひきつけ、ワイドに開く三丸、小林をフリーにしつつ自らもフリーでボールを受け取る形を作ります。この頃には、体力の低下によってガンバの前線もプレッシングに出てこれなくなっており、余裕を持ってボールを回せている時間帯でしたので、じっくりとビルドアップすることができていました。

さて、このボール回しの中での39分のシーンでは、サイドバックの前で松岡が非常に良いポジションを取っていたのですが、豊田からのポストプレイでのボールを受けとった福田の選択はアウトサイドの三丸へのパスでした。遠藤のプレッシングがあったものの、ここは松岡に出してほしかったかなというのはあります。右サイドも小林が大きく幅を取って張っていましたし、松岡ならばひとりはがして前に前進することもできますし、小林、金崎とパスコースがある中での選択もあり、そのチャレンジが見たかったかなという所ですね。

(2)コーナーキックのポジショニング

鳥栖は久しぶりにコーナーキックから決まった得点で先制点を上げました。今シーズンも幾度となくコーナーキックを得ていましたが、なかなかチャンスに結び付けられなかったのですが、ポジションの取り方をルール化することによって、多くのシュートチャンスを得ることができました。13分のコーナーキックのポジショニングを図で表します。

原川が蹴る瞬間にはゴールキーパーの近くに豊田とクエンカがポジショニング。ファーサイドには金崎、秀人、裕治がセットアップします。蹴った瞬間に、ゴール前ニアサイドに豊田、ゴール前ファーサイドにクエンカ、ゴール前中央へ金崎、ニアサイドに秀人、ファーサイドに祐治という動きを見せます。原川が相手の守備陣形をしっかりと見て、ゾーンで守るガンバ大阪に対して隙が生まれそうなエリアに対して早いボールを蹴りこむという形を作ったため、鳥栖はバランスよく人員が配置されている状態でしっかりとシュートへつなげることができました。この試合では、蹴ったはいいものの誰も競ることができなかったというシーンも生まれず、バランスの良い配置が生かされた格好となりました。15分の先制点はもちろん、13分の祐治のシュートも惜しかったですし、18分の金崎のシュートも惜しいシーンでした。すべて、同じ配置でコーナーキックをシュートまで結びつけています。

■ 1人で2人を相手に守備する鳥栖の前線

幸先よく先制点を奪ったサガン鳥栖。得点をとったことによって、無理に攻撃に出る必要がなくなり、試合のパワーを守備にかけることが可能となります。この日のサガン鳥栖が選択した守備は、原則的にはミドルサードでの4-4ブロッキング。そして、豊田・金崎をトリガーとした積極的なプレッシングでした。

ボールを保持したいガンバは、最終ラインに今野が下がって3人でボール保持を試みます。ツートップの鳥栖は、プレッシングの人数を合わせるため、サイドハーフ(松岡orクエンカ)を押し出してプレッシングに臨みます。中央でボールを持つボランチに対してサイドへボールを促すプレッシングを開始。ここからが豊田・金崎の本領発揮の部分でありまして、今野がサイドにボールを展開すると同時に、サイドでボールを受けるセンターバックに対しても、中央のボランチへのパスコースを遮断するべく二度追いのプレッシングを開始します。ボランチに戻すコースを失ったセンターバックは縦へのパスを狙いますが、縦のコースは松岡とクエンカが非常に良いスプリントで制限をかけてきました。ここが、一つ目のボールを奪うポイントでした。

ガンバはサイドバックが大外で幅をとっており、クエンカや松岡のプレッシャーが間に合わなかった場合は、外で幅をとるサイドバックへ展開します。ここで松岡とクエンカがまたよいスプリントを見せまして、サイドバックにボールが出された瞬間に、素早くリトリートのスプリントを見せ、サイドバックへのプレッシングも見せてくれました。最終ラインへのプレッシングがはまらなくてサイドに逃げられたとしても、すぐに松岡・クエンカがリトリートすることで第二形態のブロック守備へとすぐさま変化することができ、また、このスプリントによって、鳥栖のサイドバックが、G大阪のサイドハーフ(小野瀬・アデミウソン)を見れる形を作れたことも余分なスペースを与えないという意味では非常に大きかったです。

大分戦で、1人で2人を見るスプリント力の話になり、クエンカは適正ではないということを記載していましたが、ここはお詫びしなければならないところでありまして、確固たる戦術と役割を与えれば、クエンカも迷いなくスプリントを見せてくれる選手であることを認識しました。特に圧巻だったのは、50分、51分、52分、56分に見せてくれたクエンカのカット。前線の追い込みに反応するようにガンバのセンターバック、サイドバックに詰め寄るスプリントで何度もビルドアップを破壊してくれました。当然、クエンカのみならず松岡も同様のスプリントとプレッシングを幾度となく発揮しており、この試合のプレッシング守備は、松岡とクエンカなしでは語れないほど、彼らがハードワークを見せてくれたと思います。

■ ガンバの攻撃

鳥栖の積極的なプレッシングとミドルサードにおけるリンクの切れない鳥栖の4-4ブロックを前に、前線への配球のみならずビルドアップもままならなくなってきたガンバは、20分すぎ頃から徐々に遠藤、ファンウィジョがボールを受けるために最終ライン付近まで下がるポジショニングを始めます。これでボールポゼション率は確かに回復し、後ろでボールを持つことはできるようになったものの、前線に人がいないために、前進するパスコースが見当たらなくなります。そして、全体がボール保持の為に下がっている状態にも関わらず、長いボールを前線に放り込むという中途半端な攻撃に手を染めてしまい、鳥栖の格好のカウンターの餌食となってしまいました。

図は、ショートカウンター34分のシーンです。

鳥栖のコンパクトなブロックとプレッシングで、今野も倉田も最終ラインに下がってビルドアップ隊に加わります。なかなかボールがもらえないファンウィジョも徐々にポジショニングが下がってきていました。このように、前線に人がいない状態、セカンドボールを拾う体制も作れていない状態であるにもかかわらず、前進できないことで焦れてしまった今野が、鳥栖の守備陣で囲まれている遠藤に対して中途半端な長いボールを蹴ってしまい、福田のカットから鳥栖のカウンターを食らってしまいました。ビルドアップにかける人数、ファンウィジョの引いたポジショニング、遠藤が長いボールのターゲットとなるなど、前半のガンバはどこかちぐはぐな感じで、結局、前半にガンバが作ったチャンスは、裏に走りこむファンウィジョに送り込んだロングボールやカウンターでのアデミウソンのドリブルなど、スピードと強さに頼る攻撃で前半を終えることになってしまいました。

<食野を活用した後半の修正>

後半になって、ガンバは遠藤に代えて食野を投入します。この宮本監督の修正は非常に素晴らしく、鳥栖のプレッシングに苦しんでいたガンバが、プレッシングによって発生するスペースを突いた攻撃をしかけるようになります。まず、前半にうまくいかなかった例をひとつ図で示します。

22分のシーンですが、先ほど紹介した34分のシーンと同じく、ボール保持のために後ろにメンバーが集中してしまっています。それに対して鳥栖は、無理に人数を合わせるプレッシングをしかけるのではなく、ボール保持はさせておいて、パスの出所を抑えるブロック守備を構築します。豊田、金崎、クエンカによって前方へのパスコースを制限された倉田が選択したのは、三丸の背後のスペースを狙うパスでした。しかしながら、そこに走りこませるのは三丸のマーキング相手の小野瀬だったため、三丸が対応するのに難くなく、難なく先にボールに追いついてクリアしました。

ガンバ大阪は、後半に入って、食野が入ったことによって、このスペースの狙い方を変えてきます。

サイドに幅をとる選手に早めにボールを展開するようにし、豊田と金崎のプレッシングが到達しないエリアへボールを運びます。サイドバックがボール保持し、縦関係にサイドハーフを置くことによって、鳥栖がクエンカ&三丸(松岡&小林)でプレッシングを開始します。このプレッシングによって生まれるサイドバックの裏のスペースが、後半の狙いどころでありまして、食野が裏へのランニングでしっかりと入り込み、そしてガンバの選手もそのスペースを狙うボールを幾度も送り込んでいました。この57分のシーンは食野のトラップが流れてしまったためにチャンスになりませんでしたが、62分のシーンでは、食野がサイドバックの裏を突くことによってボールを受け、カットインしてシュートを打つチャンスを作ります。このシーンは高丘の好セーブによって救われたのですが、ガンバ宮本監督の後半の修正によって生まれた、論理的な仕組みによるものでした。

しかし、アディショナルタイムの食野のゴールは度肝を抜かれましたね。鳥栖の選手5人が束になってかかっていきましたが、それでも止められずに、強烈なシュートが見事にゴールに突き刺さりました。ずば抜けた個の質によって戦術を無効化できてしまうシーンをまざまざと見せられてしまいましたが、ある意味あきらめの付くスーパーゴールでしたね。

■ おわりに

ミョンヒさんは「局所的な数的優位」よりは「バランスの取れた配置」で攻撃を組み立てる形を指向する指揮官である事を感じとれました。ここで一つデータを見ると

カレーラスさん時代の過去数試合のクロス成功率を見てみますと

川崎戦 2/20・・・10%

松本戦 5/34・・・15%

湘南戦 6/29・・・21%

だったのですが、この試合では

G大阪戦8/22・・・36%

と、以前よりも高いクロス成功率で攻撃を仕掛けることができました。

中央に「高さに強い選手」を、「ルール化された状態」で配置することによって、成功確率は変わります。コーナーキックからのシュートチャンスをいくつも作りましたし、クロスから豊田やトーレスの惜しいシュートシーンも演出できました。メンバー的に変わらない陣容であっても、選手の配置によって攻撃の仕組みも効果も変わることが見て取れます。

まだ1試合が終わっただけなのですが、監督交代直後に結果を残した事で選手たちの雰囲気も変わるでしょう。久しぶりの勝ち点3は自信にもなるでしょうし、何よりもこの勝ち点3で、最下位(18位)と言いながらも13位まで勝ち点3差に迫ることができたことが良かったと思います。次の広島戦が大事です。広島も4連敗と調子を崩している状態ですので、勝てずとも何とか勝ち点1だけでも拾って帰れたらいいなと思います。

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事保たれている事

■ スタメン

ミョンヒ監督体制初陣となったルヴァンカップ柏レイソル戦では、出場機会の少なかった石井、樋口などの新進気鋭の若手と、豊田、岩下などの怜悧狡猾なベテランをスタメンに起用。ベンチにもユースの選手が多数ベンチに入っている新鮮な陣容でした。実は、この試合、若干寝ぼけ眼で、のんびりとスタジアムに向かっていたのですが、スタメン発表と同時にぱっちりと目が冴えてしまい、ついついスタジアムに向かう足が猛烈にスピードアップしてしまいました(笑)

柏戦で、得点こそ取れなかったものの、無失点で終えるというまずまずの結果としてミョンヒ監督の初戦を戦ってくれた選手たち。今度はミョンヒ体制初のリーグ戦で、どのメンバーがスタメンに起用されるかというところが着目点だったのですが、ほぼ大分戦と同じメンバーであった中、柏戦で顕在っぷりをアピールした豊田が唯一ルヴァンメンバーからのスタメン起用となりました。また、怪我から復帰した福田もキャプテンとして初登場。期待が高まります。

■ システム

鳥栖は4-4-2システム。ミョンヒさんは、昨年度の就任後もこのスタイルで立て直しを図りましたが、今回も4-4-2システムでの船出となりました。守備の方式も相手にミラーで合わせる形で組むのではなく、ゾーン守備を基調としながら、入ってきたボールの行方に合わせてプレッシングを整えていくオーソドックスなスタイルで、奇をてらわずにノーマルな形での再出発となりました。

G大阪は前節と同じくファンウィジョをトップに置いた4-2-3-1でのセットアップ。遠藤の起用が、中盤でのボール保持を推し進めていきたいという意思を感じます。

■ パスネットワーク図

■ 豊田起用のメッセージ

豊田の起用によって、サガン鳥栖というチームに2つの命が吹き込まれます。ひとつはロングボールをフィフティフィフティ以上のアドバンテージに変えてしまう高さと強さ。そしてもうひとつは前線での二度追い、三度追いも辞さないプレッシングによる守備面での活性化です。

試合は早速この試合で鳥栖が貫きたかったプランを表現します。左サイドでクエンカ、原川がボール保持しつつ、三丸のオーバーラップを促して最後は中央の豊田と金崎で勝負という形です。3分頃には、ニアサイドに飛び込む豊田に対して三丸がスピードのあるクロスボールを上げるというご挨拶代わりの攻撃を見せました。

この試合の鳥栖は非常にはっきりとしたプランがありまして、攻撃の局面では金崎がゲームメイクを担当し、彼がボールを引き出してポストプレイの役割を果たします。豊田はロングボール以外の局面では可能な限り中央で構えて最短距離でゴールに向かう事のできるポジションを取ります。パスネットワーク図でもありますように、ボールを受ける回数とさばく回数は金崎の方が多く、豊田はフィフティのボールを競り合うかもしくは最後のクロスのシーンで顔を出す役割(パスネットワーク図のパスの出し手としては登場しない役割)となっています。

これによって、サイドでボールを持った状況で、相手の陣形が整わないうちに早めに豊田めがけてクロスを上げるという形が実現出来ます。この試合では、三丸のこの3分のクロスのほかにも35分、46分、54分の場面など、豊田を生かすべく早めにクロスを上げるシーンが多く目立ちました。

■ ポジショニングによって優位性を作ったミョンヒ監督

この試合の鳥栖の狙いですが、ざっくり表したのがこの図です。

ボール保持ではセンターバック2名を大きく広げ、その間を埋めるように高丘を中央におきつつ後方3人でビルドアップを行い、相手のツートップ間にアンカーのような形で福田がボールを引き出す形を作り、1列目の突破を狙います。

福田がアンカー的役割で中央にポジショニングするため、ドイスボランチを組む原川は左サイド重視のポジショニングをとりました。崩しの形としては、原川もしくはクエンカがサイドバックの前にポジションをとり、ガンバのサイドバックを揺さぶるような動きを見せます。サイドバックを動かすことによって、中央で鎮座している豊田にピン留めされているセンターバックとサイドバックとの間のギャップをつくろうとする動きです。パスネットワーク図を見ても、パス交換は左サイドを中心に行われており、今回の攻撃の軸は左サイドであったことが分かります。

原川のポジショニングによって人数をかけている分、ボール保持は左サイドが中心となりましたが、右サイドにおいても小林が幅を取り、松岡がサイドバックをけん制するポジショニングをとりました。サイドチェンジ後に小林からサイドバックの前でボールを受けた松岡がファールをもらうシーンが何度かあったように、サイドチェンジが発生しても右サイドのメンバーが一人で孤立するわけではなく、両サイドのスペースが生まれれば積極的にチャレンジする形を模索していました。

カレーラスさんは局面に人数を集め、特にブロックの外のエリアに人数をかけて利用して相手守備網を攻略しようという形を作りました。秀人を大外に置く配置やフォワード二人がサイドに流れて起点を作る形がよい例ですね。ミョンヒさんの場合はサイド、ハーフスペース、中央にバランス良く選手を配置(すべてのレーンに人を配置)し、ボール保持を続けていく中で生み出されたギャップを使って前進を図ろうとする意図を感じます。

ミョンヒさんの配置を生かすためには、秀人、祐治、福田、そして高丘のボール保持が大事なわけでありまして、今節は長いボールを蹴らされるシーンが目立ちましたが、本来はゴールキーパーも含めたビルドアップで相手の1列目を攻略したいところ。そうすることによって、ボールを持ち出した次のアクションで相手の2列目を動かす事ができます。2列目が動き出すと、相手守備網のギャップ(スペース)を作りだすことができ、配置が生かされる形を作ることができます。

今節の戦い方を見ると、最初からロングボールありきではなく、豊田へのロングボールはあくまでも「困ったときの豊田」でした。ロングボールを主軸にすると、どうしても豊田の個、そして中盤の運動量に頼ってしまう偶発性の高い攻撃となってしまいます。配置で崩す攻撃パターンを作り出せると、選手が変わっても崩れない(選手の質に頼りきらない)攻撃の仕組みができ、そして豊田、トーレスが本来のゴールゲッターとして活かせる仕組みを作ることが出来ます。理想としてはですね。

<試合中の具体例>

ガンバ大阪は4-2-3-1から守備時は4-4-2へと変化し、ファンウィジョと遠藤で前線のプレッシングをしかけます。ガンバのプレッシングも整理されていて、高丘がボール保持したタイミングで、秀人へのパスコースを遮断しながら一人がプレッシングをしかけます。祐治にはもう一人の前線がつき、出口となるはずの福田には倉田がマーキング。序盤で体力のある2人の素早いプレッシングによって高丘の動きが制限され、ロングボールを蹴らされてしまう展開が続きます。

蹴らされてしまったロングボールなのですが、鳥栖にとっては豊田が生きる展開となりまして、ロングボールをフィフティフィフティ以上のものにしてくれる彼の力によって中盤でボールをうまく拾える展開が生まれます。前線からのプレッシングではある程度整理されていたG大阪でしたが、中盤で鳥栖がボールを保持する局面になると、うまく対処することができずに手を焼いていました。

(1) サイドバックに選択を強いるポジショニング

この試合で鳥栖が幾度も活用していたのは、ガンバのライン間、特にサイドバックの前に人を立たせるポジショニングでした。ゴール前には豊田が控えていて油断すると低い位置からでも素早いクロスが送られて来るので、ガンバとしては豊田を無視してセンターバックのポジションを中央から移すわけにはいきません。いわゆる、豊田がセンターバックを「ピン留めする」という状況が生まれます。センターバックが動けない状況下にあるため、鳥栖はサイドバックさえ動かせば、攻撃の中で狙う事のできるスペースを作り出すことができます。

図は21分のシーンです。ボール保持の中で、左サイドの三丸を高いポジションに置き、ボランチの原川を1列上げて米倉の前に立たせます。これによって米倉に守備の選択を迫ることになります。

・ 三丸についてしまうとセンターバックとのギャップを空けてしまい原川に侵入される。

・ 原川についてしまうと大外の三丸をフリーにしてしまい豊田へのクロスを許してしまう。

本来は、米倉がこの選択を決めなければならない前にG大阪としては双方のパスコースを消したかったところでしょうが、クエンカが1列引いてボールを受けていることで、プレッシングで安易に飛び込んでしまうとかわされるリスクとも戦わなければなりません。鳥栖はこの配置をとることによって、G大阪に対して守備の課題を突き付けることに成功していることになります。

このシーンでは、クエンカがボール保持してドリブルを開始したところで動き始めます。小野瀬がプレッシングを開始して原川へのパスコースを消しながらクエンカをサイドに追い込もうとします。これによって米倉は三丸へのケアを意識します。しかしながら、クエンカがサイドにボールを運びながらも小野瀬がコースを完全に消す直前にセンターバックとサイドバックとのギャップでフリーとなった原川へパスを送ります。原川はダイレクトで三丸へ戻し、三丸は素早いクロスで豊田の惜しいヘディングシュートを演出しました。このシーンは、鳥栖が選手の配置でガンバ大阪の守備を攻略し、豊田のストロングを生かすシュートまで結びつけたシーンでした。ここで豊田が決めたらかなり盛り上がったんでしょうけどね。シュートが惜しくも外れました。

36分の原川のビッグチャンスにおいても、三丸のアーリークロスのこぼれ球を拾った原川が、米倉の前でポジションを取っているクエンカとのワンツーで抜け出しました。これも、米倉の前のスペースを効率的に活用したことによって生まれています。米倉の前でボールを受けたクエンカが、米倉の前に入り込んできた原川にボールを渡し、キックフェイント一つでサイドをぶち抜いたシーンは素晴らしかったですね。あとは決めるだけでしたがそこはちょっと(笑)

38分からのボール回しにおいても、この試合の狙い通りの形づくりができていました。センターバック2名と福田は中央でトライアングルを作り、クエンカ、松岡がサイドバックの前にポジションを取ってサイドバックをひきつけ、ワイドに開く三丸、小林をフリーにしつつ自らもフリーでボールを受け取る形を作ります。この頃には、体力の低下によってガンバの前線もプレッシングに出てこれなくなっており、余裕を持ってボールを回せている時間帯でしたので、じっくりとビルドアップすることができていました。

さて、このボール回しの中での39分のシーンでは、サイドバックの前で松岡が非常に良いポジションを取っていたのですが、豊田からのポストプレイでのボールを受けとった福田の選択はアウトサイドの三丸へのパスでした。遠藤のプレッシングがあったものの、ここは松岡に出してほしかったかなというのはあります。右サイドも小林が大きく幅を取って張っていましたし、松岡ならばひとりはがして前に前進することもできますし、小林、金崎とパスコースがある中での選択もあり、そのチャレンジが見たかったかなという所ですね。

(2)コーナーキックのポジショニング

鳥栖は久しぶりにコーナーキックから決まった得点で先制点を上げました。今シーズンも幾度となくコーナーキックを得ていましたが、なかなかチャンスに結び付けられなかったのですが、ポジションの取り方をルール化することによって、多くのシュートチャンスを得ることができました。13分のコーナーキックのポジショニングを図で表します。

原川が蹴る瞬間にはゴールキーパーの近くに豊田とクエンカがポジショニング。ファーサイドには金崎、秀人、裕治がセットアップします。蹴った瞬間に、ゴール前ニアサイドに豊田、ゴール前ファーサイドにクエンカ、ゴール前中央へ金崎、ニアサイドに秀人、ファーサイドに祐治という動きを見せます。原川が相手の守備陣形をしっかりと見て、ゾーンで守るガンバ大阪に対して隙が生まれそうなエリアに対して早いボールを蹴りこむという形を作ったため、鳥栖はバランスよく人員が配置されている状態でしっかりとシュートへつなげることができました。この試合では、蹴ったはいいものの誰も競ることができなかったというシーンも生まれず、バランスの良い配置が生かされた格好となりました。15分の先制点はもちろん、13分の祐治のシュートも惜しかったですし、18分の金崎のシュートも惜しいシーンでした。すべて、同じ配置でコーナーキックをシュートまで結びつけています。

■ 1人で2人を相手に守備する鳥栖の前線

幸先よく先制点を奪ったサガン鳥栖。得点をとったことによって、無理に攻撃に出る必要がなくなり、試合のパワーを守備にかけることが可能となります。この日のサガン鳥栖が選択した守備は、原則的にはミドルサードでの4-4ブロッキング。そして、豊田・金崎をトリガーとした積極的なプレッシングでした。

ボールを保持したいガンバは、最終ラインに今野が下がって3人でボール保持を試みます。ツートップの鳥栖は、プレッシングの人数を合わせるため、サイドハーフ(松岡orクエンカ)を押し出してプレッシングに臨みます。中央でボールを持つボランチに対してサイドへボールを促すプレッシングを開始。ここからが豊田・金崎の本領発揮の部分でありまして、今野がサイドにボールを展開すると同時に、サイドでボールを受けるセンターバックに対しても、中央のボランチへのパスコースを遮断するべく二度追いのプレッシングを開始します。ボランチに戻すコースを失ったセンターバックは縦へのパスを狙いますが、縦のコースは松岡とクエンカが非常に良いスプリントで制限をかけてきました。ここが、一つ目のボールを奪うポイントでした。

ガンバはサイドバックが大外で幅をとっており、クエンカや松岡のプレッシャーが間に合わなかった場合は、外で幅をとるサイドバックへ展開します。ここで松岡とクエンカがまたよいスプリントを見せまして、サイドバックにボールが出された瞬間に、素早くリトリートのスプリントを見せ、サイドバックへのプレッシングも見せてくれました。最終ラインへのプレッシングがはまらなくてサイドに逃げられたとしても、すぐに松岡・クエンカがリトリートすることで第二形態のブロック守備へとすぐさま変化することができ、また、このスプリントによって、鳥栖のサイドバックが、G大阪のサイドハーフ(小野瀬・アデミウソン)を見れる形を作れたことも余分なスペースを与えないという意味では非常に大きかったです。

大分戦で、1人で2人を見るスプリント力の話になり、クエンカは適正ではないということを記載していましたが、ここはお詫びしなければならないところでありまして、確固たる戦術と役割を与えれば、クエンカも迷いなくスプリントを見せてくれる選手であることを認識しました。特に圧巻だったのは、50分、51分、52分、56分に見せてくれたクエンカのカット。前線の追い込みに反応するようにガンバのセンターバック、サイドバックに詰め寄るスプリントで何度もビルドアップを破壊してくれました。当然、クエンカのみならず松岡も同様のスプリントとプレッシングを幾度となく発揮しており、この試合のプレッシング守備は、松岡とクエンカなしでは語れないほど、彼らがハードワークを見せてくれたと思います。

■ ガンバの攻撃

鳥栖の積極的なプレッシングとミドルサードにおけるリンクの切れない鳥栖の4-4ブロックを前に、前線への配球のみならずビルドアップもままならなくなってきたガンバは、20分すぎ頃から徐々に遠藤、ファンウィジョがボールを受けるために最終ライン付近まで下がるポジショニングを始めます。これでボールポゼション率は確かに回復し、後ろでボールを持つことはできるようになったものの、前線に人がいないために、前進するパスコースが見当たらなくなります。そして、全体がボール保持の為に下がっている状態にも関わらず、長いボールを前線に放り込むという中途半端な攻撃に手を染めてしまい、鳥栖の格好のカウンターの餌食となってしまいました。

図は、ショートカウンター34分のシーンです。

鳥栖のコンパクトなブロックとプレッシングで、今野も倉田も最終ラインに下がってビルドアップ隊に加わります。なかなかボールがもらえないファンウィジョも徐々にポジショニングが下がってきていました。このように、前線に人がいない状態、セカンドボールを拾う体制も作れていない状態であるにもかかわらず、前進できないことで焦れてしまった今野が、鳥栖の守備陣で囲まれている遠藤に対して中途半端な長いボールを蹴ってしまい、福田のカットから鳥栖のカウンターを食らってしまいました。ビルドアップにかける人数、ファンウィジョの引いたポジショニング、遠藤が長いボールのターゲットとなるなど、前半のガンバはどこかちぐはぐな感じで、結局、前半にガンバが作ったチャンスは、裏に走りこむファンウィジョに送り込んだロングボールやカウンターでのアデミウソンのドリブルなど、スピードと強さに頼る攻撃で前半を終えることになってしまいました。

<食野を活用した後半の修正>

後半になって、ガンバは遠藤に代えて食野を投入します。この宮本監督の修正は非常に素晴らしく、鳥栖のプレッシングに苦しんでいたガンバが、プレッシングによって発生するスペースを突いた攻撃をしかけるようになります。まず、前半にうまくいかなかった例をひとつ図で示します。

22分のシーンですが、先ほど紹介した34分のシーンと同じく、ボール保持のために後ろにメンバーが集中してしまっています。それに対して鳥栖は、無理に人数を合わせるプレッシングをしかけるのではなく、ボール保持はさせておいて、パスの出所を抑えるブロック守備を構築します。豊田、金崎、クエンカによって前方へのパスコースを制限された倉田が選択したのは、三丸の背後のスペースを狙うパスでした。しかしながら、そこに走りこませるのは三丸のマーキング相手の小野瀬だったため、三丸が対応するのに難くなく、難なく先にボールに追いついてクリアしました。

ガンバ大阪は、後半に入って、食野が入ったことによって、このスペースの狙い方を変えてきます。

サイドに幅をとる選手に早めにボールを展開するようにし、豊田と金崎のプレッシングが到達しないエリアへボールを運びます。サイドバックがボール保持し、縦関係にサイドハーフを置くことによって、鳥栖がクエンカ&三丸(松岡&小林)でプレッシングを開始します。このプレッシングによって生まれるサイドバックの裏のスペースが、後半の狙いどころでありまして、食野が裏へのランニングでしっかりと入り込み、そしてガンバの選手もそのスペースを狙うボールを幾度も送り込んでいました。この57分のシーンは食野のトラップが流れてしまったためにチャンスになりませんでしたが、62分のシーンでは、食野がサイドバックの裏を突くことによってボールを受け、カットインしてシュートを打つチャンスを作ります。このシーンは高丘の好セーブによって救われたのですが、ガンバ宮本監督の後半の修正によって生まれた、論理的な仕組みによるものでした。

しかし、アディショナルタイムの食野のゴールは度肝を抜かれましたね。鳥栖の選手5人が束になってかかっていきましたが、それでも止められずに、強烈なシュートが見事にゴールに突き刺さりました。ずば抜けた個の質によって戦術を無効化できてしまうシーンをまざまざと見せられてしまいましたが、ある意味あきらめの付くスーパーゴールでしたね。

■ おわりに

ミョンヒさんは「局所的な数的優位」よりは「バランスの取れた配置」で攻撃を組み立てる形を指向する指揮官である事を感じとれました。ここで一つデータを見ると

カレーラスさん時代の過去数試合のクロス成功率を見てみますと

川崎戦 2/20・・・10%

松本戦 5/34・・・15%

湘南戦 6/29・・・21%

だったのですが、この試合では

G大阪戦8/22・・・36%

と、以前よりも高いクロス成功率で攻撃を仕掛けることができました。

中央に「高さに強い選手」を、「ルール化された状態」で配置することによって、成功確率は変わります。コーナーキックからのシュートチャンスをいくつも作りましたし、クロスから豊田やトーレスの惜しいシュートシーンも演出できました。メンバー的に変わらない陣容であっても、選手の配置によって攻撃の仕組みも効果も変わることが見て取れます。

まだ1試合が終わっただけなのですが、監督交代直後に結果を残した事で選手たちの雰囲気も変わるでしょう。久しぶりの勝ち点3は自信にもなるでしょうし、何よりもこの勝ち点3で、最下位(18位)と言いながらも13位まで勝ち点3差に迫ることができたことが良かったと思います。次の広島戦が大事です。広島も4連敗と調子を崩している状態ですので、勝てずとも何とか勝ち点1だけでも拾って帰れたらいいなと思います。

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事保たれている事

Posted by オオタニ at

18:23

│Match Impression (2019)

2019年05月10日

2019 ルヴァン第5節 : サガン鳥栖 VS 柏レイソル

2019シーズン ルヴァンカップ予選リーグ第5節、柏レイソル戦の雑感です。

感じたことをつらつらと書きます。

<守備>

・柏3-4-3ビルドアップに対して、鳥栖4-4-2での守備。柏の最終ライン3人に対して、鳥栖が前線で見るのが豊田、ドンゴンの2人であり、柏のビルドアップ隊に対して無理に人数合わせをしなかったので、必然的に柏がボール保持する形となっていきました。

・ヒシャルジソンに対して鳥栖がひっぱられすぎていたシーンが見えました。前線(豊田・ドンゴン)がヒシャルジソンへのパスコースを制限しようとした上に、ボランチ(義希・樋口)がヒシャルジソンにマーキングに行こうとするので、その奥にいる江坂、オルンガ、ガブリエルへのコースが空いてしまって通されるケースがありました。特に江坂には手を焼きました。義希が運動量豊富ではあるのですが、その反面人に引き寄せられすぎてしまい、周りが連動せずに中央をあけてしまったタイミングで柏の縦パスが通されてしまうケースがありました。53分のシーンとか。

・鳥栖のサイドハーフが柏の最終ラインにプレッシングに出ていくタイミングがあっていない時がありました。豊田とドンゴンがサイドに誘導する前にサイドハーフが出ていくケースがあり、出て行ったスペースを柏のセカンドトップ(江坂・ガブリエル)とサイドハーフ(菊池・田中)に使われていました。サイドハーフが出て行ったときに、豊田とドンゴンも併せてプレッシングに行った方が良いタイミングでも、前線2名が人につかずに中央のスペースをケアする動きを見せてしまったので、サイドハーフのプレッシングが死んでしまったケースがありました。カレーラスさんの時は、ミラーにして人に対してわかりやすいシステムだったのでプレッシングの相手がほぼ明確でしたが、今回は基本的にミスマッチ(人数がかみ合わない状態)からプレスなのでちょっと難しかったかもしれません。プレスのタイミングに関しては、これからの熟成でしょうね。

・左サイドは、石井が出て行ったときに、ブルシッチがついてこないので、何度か石井がブルシッチに手招きするシーンがありました。戦術として落とし込めていないので、試合中に修正しなければならないのですが、日本語でコミュニケーションがとれないのはちょっと厳しかったでしょうね。田中陸のケアがちょっと難しかったので、前半終了くらいから、石井が下りて田中をケアしつつ最終ラインを5人で対応するようにシフトしていきました。守備を考えるとこの判断(ベンチの指示?)は良かったと思います。石井の位置が低いので、カウンターで出ていく人数が減るのがデメリットではありましたが。

・ボランチがボールを狩りに行くのは良いのですが、中央ではがされてしまうケースが多くて、思いのほかピンチを招いていました。岩下とガロヴィッチが何とかラインを下げながら対応して、最後はシュートコースをなんとか消していましたが、失点してもおかしくないようなケースはありました。

・全員が守備に対する意識を持っていました。プレッシングではがされても、全員がすぐにポジションに戻り、そして押し込まれてもサイドバックが中央にしぼって、サイドハーフがケアをし、ボランチも引いてバイタルを埋め、前線も中盤に下がってセカンドボールの準備をして、最後は人数をしっかりとかけて守り切るという形でなんとか無失点にしのぐことができました。単純ですが、人数をかけてでもスペースを消すという守備ができたのは、変化したところでもあり、久しぶりに気合で守るサガン鳥栖を見たような気がしました。

<攻撃>

・全体的に、ワンタッチ、ツータッチくらいでパスをだすことを意識していたようでした。そのせいでミスにはなることもありましたが、攻撃のスピードというものを考えると良かったかなと思います。そこが、監督が代わって変化した点かなとは思いました。豊田のワンタッチのポストプレイは、成功確率は低かったのですが、これから連係が取れてはまれば大きなチャンスになっていたので、よいチャレンジだと思いました。

・ビルドアップはボランチが最終ラインに落ちて数的優位を作るのではなく、柏の前線のプレッシングのライン間に顔を出すような形で前に運ぶルートを作る形を見せてくれました。ビルドアップで義希やヨンウがバックラインに下がってきたときに、柏の選手たちを引き連れてくるので窮屈になっていたのですが、そこを岩下がコントロールして、前に出るように要求していました。パス回しで選手間の距離が近づいて相手選手がついてくる弊害は、ルヴァンカップの前節のベガルタ仙台戦でのクエンカがひっかけてからのチョドンゴンのゴールが良い例です。

・石井とヨンウ(安在)は可能な限り高い位置を保とうという動きが見えました。ただし、攻撃の時に前線に4枚が並んでしまってからの動きがなくなってくると、パスの出所をなくしてしまったので、ゴールキーパーからビルドアップしようとしても、結局はロングボールに頼ってしまう形になりました。サイドバックにボールが出ても柏にとっては狩場になるので、サイドからの前進は苦しんでいたイメージです。

・樋口、石井がボールを受けた時に、焦らずに前を向けるタイミングを探して保持する動きは良かったと思います。間を探して縦に出そうとするパス、ワンタッチで狙ったパスはチャンスメイクに貢献しました。前半のゴール前での石井のパスからの義希のシュートは惜しかったですね。

・岩下からの中距離のパス(ひとり飛ばす程度のパス)は、いままでのメンバーにはなかったプレイでした。豊田とドンゴンというターゲットが2人いたのも良かったかもしれません。彼らに対して浮き球でパスをフィードしたのは、彼らのストロングを生かそうという意思が見えました。豊田とドンゴンがしっかりと中央にポジションをとっていたので、長いボールのターゲットもわかりやすく、落としを二人のコンビネーションで崩そうとする動きも見えました。そこからの落としをしっかりとコントロールして次の展開に繋げられるようになれれば、ひとつの攻撃の形ができるかなと思います。

・カレーラスさん時代と比べると、フォワードもサイドハーフも中央にポジショニングする動きは見えました。クロスの際に、豊田かドンゴンかどちらかが必ずゴール前にいたので、可能性は感じました。石井がサイドでボールを持った時に、中央へ入ってくるドリブルを見せたのは、サイドで人数をかけるカレーラスさん時代との違いが見えました。18分の石井が中央に入っていってゴール前で待つ豊田にパスを渡してファールをもらうシーンは、カレーラスさん時代にはあまり見れなかった動きでした。

・イバルボはボールキープ時の体の強さは見せてくれましたが、絶好調時の爆発するようなスピードは影を潜め、コンディションはまだまだかなと思いました。

<全体的に>

・緩急をつけながらもスピードアップを果たす攻撃は意識されている模様でした。しっかりと焦らずにボールを保持するところと、スピードを上げて崩していこうというところの意識(ワンタッチ、ツータッチでパスを送り出そうという意識)は感じました。

・ビルドアップはサイドで行き詰まっていたので、サイドバックとサイドハーフの縦の関係、そこにボランチを加えた関係でどうやって崩していくかというのはこれからでしょう。豊田、ドンゴンに当ててからの展開は柏が慣れてくるとつぶされてしまうようになったので、裏へのボールなどを活用しながら相手のディフェンスラインをどうやって動かすかという攻撃が課題ですね。フォワードの組み合わせをどう変えてくるかは楽しみですが、鳥栖にはセカンドトップタイプがいないですからそこをどうするのかなとは思います

・守備面はまだ手をつけられてはいないかなという所です。この試合は「身を粉にできる」メンバーがしっかりと守備に戻って人数をかけて対応する事でなんとかなりましたが、それだけでは失点は防げても良い攻撃にはつながらないので、前線からの守備構築はこれから急務でしょう。

・ミョンヒさんの船出としては、無失点で終えることができたので良かったと思います。まだまだやりたいことは不完全でしょうが、意識付けというところは既に手を付けてあり、新しい組織に向けて少しずつ前に進んでいるのかなと思いました。ミョンヒさんに託したので、期待を持ちつつ、でも決して焦らず、見守らなければならないですね。

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

感じたことをつらつらと書きます。

<守備>

・柏3-4-3ビルドアップに対して、鳥栖4-4-2での守備。柏の最終ライン3人に対して、鳥栖が前線で見るのが豊田、ドンゴンの2人であり、柏のビルドアップ隊に対して無理に人数合わせをしなかったので、必然的に柏がボール保持する形となっていきました。

・ヒシャルジソンに対して鳥栖がひっぱられすぎていたシーンが見えました。前線(豊田・ドンゴン)がヒシャルジソンへのパスコースを制限しようとした上に、ボランチ(義希・樋口)がヒシャルジソンにマーキングに行こうとするので、その奥にいる江坂、オルンガ、ガブリエルへのコースが空いてしまって通されるケースがありました。特に江坂には手を焼きました。義希が運動量豊富ではあるのですが、その反面人に引き寄せられすぎてしまい、周りが連動せずに中央をあけてしまったタイミングで柏の縦パスが通されてしまうケースがありました。53分のシーンとか。

・鳥栖のサイドハーフが柏の最終ラインにプレッシングに出ていくタイミングがあっていない時がありました。豊田とドンゴンがサイドに誘導する前にサイドハーフが出ていくケースがあり、出て行ったスペースを柏のセカンドトップ(江坂・ガブリエル)とサイドハーフ(菊池・田中)に使われていました。サイドハーフが出て行ったときに、豊田とドンゴンも併せてプレッシングに行った方が良いタイミングでも、前線2名が人につかずに中央のスペースをケアする動きを見せてしまったので、サイドハーフのプレッシングが死んでしまったケースがありました。カレーラスさんの時は、ミラーにして人に対してわかりやすいシステムだったのでプレッシングの相手がほぼ明確でしたが、今回は基本的にミスマッチ(人数がかみ合わない状態)からプレスなのでちょっと難しかったかもしれません。プレスのタイミングに関しては、これからの熟成でしょうね。

・左サイドは、石井が出て行ったときに、ブルシッチがついてこないので、何度か石井がブルシッチに手招きするシーンがありました。戦術として落とし込めていないので、試合中に修正しなければならないのですが、日本語でコミュニケーションがとれないのはちょっと厳しかったでしょうね。田中陸のケアがちょっと難しかったので、前半終了くらいから、石井が下りて田中をケアしつつ最終ラインを5人で対応するようにシフトしていきました。守備を考えるとこの判断(ベンチの指示?)は良かったと思います。石井の位置が低いので、カウンターで出ていく人数が減るのがデメリットではありましたが。

・ボランチがボールを狩りに行くのは良いのですが、中央ではがされてしまうケースが多くて、思いのほかピンチを招いていました。岩下とガロヴィッチが何とかラインを下げながら対応して、最後はシュートコースをなんとか消していましたが、失点してもおかしくないようなケースはありました。

・全員が守備に対する意識を持っていました。プレッシングではがされても、全員がすぐにポジションに戻り、そして押し込まれてもサイドバックが中央にしぼって、サイドハーフがケアをし、ボランチも引いてバイタルを埋め、前線も中盤に下がってセカンドボールの準備をして、最後は人数をしっかりとかけて守り切るという形でなんとか無失点にしのぐことができました。単純ですが、人数をかけてでもスペースを消すという守備ができたのは、変化したところでもあり、久しぶりに気合で守るサガン鳥栖を見たような気がしました。

<攻撃>

・全体的に、ワンタッチ、ツータッチくらいでパスをだすことを意識していたようでした。そのせいでミスにはなることもありましたが、攻撃のスピードというものを考えると良かったかなと思います。そこが、監督が代わって変化した点かなとは思いました。豊田のワンタッチのポストプレイは、成功確率は低かったのですが、これから連係が取れてはまれば大きなチャンスになっていたので、よいチャレンジだと思いました。

・ビルドアップはボランチが最終ラインに落ちて数的優位を作るのではなく、柏の前線のプレッシングのライン間に顔を出すような形で前に運ぶルートを作る形を見せてくれました。ビルドアップで義希やヨンウがバックラインに下がってきたときに、柏の選手たちを引き連れてくるので窮屈になっていたのですが、そこを岩下がコントロールして、前に出るように要求していました。パス回しで選手間の距離が近づいて相手選手がついてくる弊害は、ルヴァンカップの前節のベガルタ仙台戦でのクエンカがひっかけてからのチョドンゴンのゴールが良い例です。

・石井とヨンウ(安在)は可能な限り高い位置を保とうという動きが見えました。ただし、攻撃の時に前線に4枚が並んでしまってからの動きがなくなってくると、パスの出所をなくしてしまったので、ゴールキーパーからビルドアップしようとしても、結局はロングボールに頼ってしまう形になりました。サイドバックにボールが出ても柏にとっては狩場になるので、サイドからの前進は苦しんでいたイメージです。

・樋口、石井がボールを受けた時に、焦らずに前を向けるタイミングを探して保持する動きは良かったと思います。間を探して縦に出そうとするパス、ワンタッチで狙ったパスはチャンスメイクに貢献しました。前半のゴール前での石井のパスからの義希のシュートは惜しかったですね。

・岩下からの中距離のパス(ひとり飛ばす程度のパス)は、いままでのメンバーにはなかったプレイでした。豊田とドンゴンというターゲットが2人いたのも良かったかもしれません。彼らに対して浮き球でパスをフィードしたのは、彼らのストロングを生かそうという意思が見えました。豊田とドンゴンがしっかりと中央にポジションをとっていたので、長いボールのターゲットもわかりやすく、落としを二人のコンビネーションで崩そうとする動きも見えました。そこからの落としをしっかりとコントロールして次の展開に繋げられるようになれれば、ひとつの攻撃の形ができるかなと思います。

・カレーラスさん時代と比べると、フォワードもサイドハーフも中央にポジショニングする動きは見えました。クロスの際に、豊田かドンゴンかどちらかが必ずゴール前にいたので、可能性は感じました。石井がサイドでボールを持った時に、中央へ入ってくるドリブルを見せたのは、サイドで人数をかけるカレーラスさん時代との違いが見えました。18分の石井が中央に入っていってゴール前で待つ豊田にパスを渡してファールをもらうシーンは、カレーラスさん時代にはあまり見れなかった動きでした。

・イバルボはボールキープ時の体の強さは見せてくれましたが、絶好調時の爆発するようなスピードは影を潜め、コンディションはまだまだかなと思いました。

<全体的に>

・緩急をつけながらもスピードアップを果たす攻撃は意識されている模様でした。しっかりと焦らずにボールを保持するところと、スピードを上げて崩していこうというところの意識(ワンタッチ、ツータッチでパスを送り出そうという意識)は感じました。

・ビルドアップはサイドで行き詰まっていたので、サイドバックとサイドハーフの縦の関係、そこにボランチを加えた関係でどうやって崩していくかというのはこれからでしょう。豊田、ドンゴンに当ててからの展開は柏が慣れてくるとつぶされてしまうようになったので、裏へのボールなどを活用しながら相手のディフェンスラインをどうやって動かすかという攻撃が課題ですね。フォワードの組み合わせをどう変えてくるかは楽しみですが、鳥栖にはセカンドトップタイプがいないですからそこをどうするのかなとは思います

・守備面はまだ手をつけられてはいないかなという所です。この試合は「身を粉にできる」メンバーがしっかりと守備に戻って人数をかけて対応する事でなんとかなりましたが、それだけでは失点は防げても良い攻撃にはつながらないので、前線からの守備構築はこれから急務でしょう。

・ミョンヒさんの船出としては、無失点で終えることができたので良かったと思います。まだまだやりたいことは不完全でしょうが、意識付けというところは既に手を付けてあり、新しい組織に向けて少しずつ前に進んでいるのかなと思いました。ミョンヒさんに託したので、期待を持ちつつ、でも決して焦らず、見守らなければならないですね。

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

Posted by オオタニ at

18:57

│Match Impression (2019)

2019年05月08日

2019 第10節 : 大分トリニータ VS サガン鳥栖

2019シーズン 第10節、大分トリニータ戦のレビューです。

■ スタメン

何よりも驚いたのが、スターティングラインナップ発表における「監督」の欄。ミョンヒコーチがこの試合の指揮官として登録されていました。当日はカレーラス監督の体調不良という情報だったのですが、後日、公式サイトで監督退任の発表があり、実は4/30にはメンバーに退任の挨拶をされていたとのこと。本人にとっても無念であったことでしょう。

たらればを言わせてもらうならば、開幕の名古屋戦、ポストをたたいたトーレスのシュートが先制点として入っていれば、今シーズンの展開はまた違ったものになっていたかもしれません。

攻守ともに効果的な戦術を落とし込む事ができなかった面はあるものの、チームによる選手編成と戦術指向が合致していなかった問題もあり、また、戦術に関係なく選手の単純なミスで失点を喫していた点などの不運な面もあり、決してカレーラスさんのみに責任があるわけではないのですが、現場の長としての責任を全うして退任される事になってしまいました。短い期間でしたが、サガン鳥栖の為に尽力していただいたことに感謝しつつ、次のステージでのご活躍をお祈り申し上げます。

さて、スタメンの話に戻りましょう。湘南戦からスタメンがまたがらりと変わりました。トーレスと金崎がスタメンに復帰し、義希に替わって松岡がスタメンへ。前節試合開始早々に怪我で退いた藤田はベンチスタートとなり、小林がスタメンに入りました。湘南戦と異なり、今節はストッパーの位置に小林が入り、ウイングバックの位置に原が配置されました。

■ システム

システムの数値の上での表現では、互いに3-4-1-2となり、ミラーゲームのような状態でしたが、セカンドトップとボランチの位置取りに違いがあり、この配置によって大分がビルドアップで完全に優位性を確保しました。この試合で劣勢に立たされたのは、鳥栖がプレッシング時のフォーメーションがなかなかハマらずに前線が守備において完全に捨て駒になってしまった点が全てでしょう。選手配置の段階で大分に後手を取ってしまい、最後まで配置による問題が解消せずに試合が終わってしまった印象です。

■ ロジカルで再現性のある大分の攻撃

試合開始当初は互いに(特に大分側にとっては)相手の出方がわからないという事もあり、また、試合開始当初で体力もある状態で積極的にボールにアプローチをしかける展開という事もあり、互いにボール保持に固執せず、あまり無理せず長いボールを送り込みながらの攻守となりました。

ようやく5分くらいたつと試合が徐々に落ち着いてきて、鳥栖がこの試合でどのようなセットアップで対応するのかが明確となり、大分も鳥栖の出方がわかったことによって攻撃におけるポジショニングが定まってきました。

大分がフィッティングしてきたなと感じたのが、前半6分頃。鳥栖のプレッシングをいなしながら巧みにゴールキーパーまでボールを下げ、トーレスとクエンカを引き寄せてその間にポジションを上げた右サイドストッパーの岩田にボールを渡すと、岩田はオナイウがいるので前に出れない松岡と、松本がいるので前に出れない三丸をしり目に、悠々とアタッキングサード付近までボールを運ぶことに成功。そして、逆側の原川の脇のエリアの小塚を経由して、その間に上がってきた高畑にボールが渡り、中央に人を揃えてからクロスをあげました。ここで、この試合の大分の狙いが明確になりました。

<大分のビルドアップ>

大分の強みは、いわゆる「疑似カウンター」という状況を作りだすため、最終ラインでゴールキーパーまでも活用してボールを保持しながら、活用できるスペースを作り出すまでじっくりとパスを回すビルドアップです。例え、アタッキングサード付近まで相手を押し込んでいても、そこに攻める手はず(使えるスペース)がないと判断したら、相手をおびき出すためにゴールキーパーまでボールを下げてでもスペースを作り出そうとします。相手のプレッシングに少しでもほころびがでたら、攻撃のスピードを上げてチーム全体で押し上げが始まります。彼らにとって、バックパスとは決して「撤退」でも「後退」でもありません。むしろ、効果的な攻撃を仕掛けるための「トリガー」であり「撒き餌」でもあるのです。

この試合の大分の狙いとしては首尾一貫して鳥栖の原川、松岡で構成するドイスボランチの脇のスペースでした。オナイウと小塚が巧みにポジションを取ってビルドアップの出口としてこのスペースを活用することによって、攻撃のスイッチを入れる役割を果たします。ビルドアップの出口が明確となった大分にとっては、制限するエリアが定まらず、ボールの行方に合わせて秩序なくプレッシングに来るトーレス、金崎、クエンカ(時々松岡)を最終ラインで引き寄せ、まるでルーチンワークのようにサイドに張るストッパーを活用しながら、淡々と前方にボールを送り出していました。

ポジショニングとしては、ボランチを1列下げて鈴木と2人で最終ラインを構成し、ストッパーの高畑と岩田がサイドに張りだしやすい形をとります。トーレス、クエンカ、金崎と3人が寄せてくるのですが、大分はゴールキーパーの高木を利用してストッパー、ボランチとで、4対3の状況を作ります。数的に確保できている上に、逆サイドに張りだした岩田(高畑)へのルートがあるので、できる限り相手を引き付けてからのパスをするだけで、簡単に鳥栖の前線3人を無効化することに成功していました。

それでは、経由先となる高畑や岩田に対してマークにつけばよいのではという考えもあるのですが、サイドの原、三丸が前方にプレッシングに出ていく事になると、本来のマッチアップの相手である高山、松本をフリーにしてしまいます。前半は原、三丸を高い位置でプレッシングに参加させてボールを奪ったケースも何度か見られたのですが、大分はウイングバックが少し前に出てくると、原、三丸の背後に入れる長いパスも送り込んできますので、裏へのケアを考えるとその対応を続けることもなかなか出来ず、結局サイドのマッチアップを継続するポジショニングを選択しました。

この試合は、大分が左サイドでのボール保持から右サイドに展開し、岩田経由でオナイウをビルドアップの出口とするケースが多く、クエンカはオナイウへのパスコースを消しながら鈴木のボール保持を見つつ、岩田へのアプローチも行わなければならないという、前線の守備に対するタスクが非常に多く課せられていました。そうなってくると、このポジションをこなせるのは、福田、松岡、義希などの機動力と耐久力に長けている選手の配置が最適解であるのですが、守備面で劣るクエンカが配置されたことにより、このエリアのイニシアチブを大分に献上してしまうことになりました。

26分50秒頃のシーンが連動性のない(守備のやり方が定まっていない)顕著なシーンでありました。

クエンカが最終ラインを誘導してボールを大分の右サイドに追いやって大分は岩田にボールを送ります。岩田にボールが入った瞬間、トーレスがオナイウへのパスコースを消しながら岩田にプレッシャーに入ります。ところが、このタイミングで、原川と松岡は岩田にボールが入った瞬間に前進でのドリブルを警戒し、プレッシングをあきらめて自陣へのリトリートを始めます。ドイスボランチのプレッシャーがなくなったため、岩田は中央でフリーで待つ前田に楽にパスをだすのですが、そこでボールを刈り取ってほしかったクエンカが、自陣にリトリートしているボランチ陣に対して不満のジェスチャーを見せる事となりました。

確かに、ボランチがボールをこの位置で刈り取る動きを取らなかったならば、クエンカとトーレスのプレッシングは何の意味ももたらさなかったという事であり、このシーンだけでも、前線の意図、中盤の意図、このあたりの疎通が取れていない事を示しています。

前半30分頃には、どうやってもボールを取るためにハメることのできない金崎、クエンカが前からのプレッシングを諦め、列を下げて5-4-1のような形へと変化しました。ところが、ボランチの両サイドのスペースを締めてオナイウ、小塚を積極的に捕まえるような思い切ったリトリートまでは取らず、かと言って高畑、岩田にマンマーク気味につききるという守備も取れず、ポジショニングとしては中途半端な感が否めません。その結果、鳥栖の前線が下がった分、大分としては全体を押し上げることができるので、攻撃に拍車がかかる格好となってしまいました。

鳥栖は前線に3人も費やしたにも関わらず、フィルターの役割を果たせず、守備の機能性に乏しかった事が、この試合を最後まで難しくしてしまいました。

<大分の崩しのパターン>

オナイウと小塚にボールが入ってからの鳥栖の守備の問題をつく大分の攻撃ロジックも見事でした。大分の攻撃のパターンはいくつか準備されていましたが、効果的であったのを下図に紹介します。

(1)ウイングバックを引き連れてサイドを狙う崩し

マッチアップで互いにマーキングが明確になっているウイングバック。人を捕まえるということは、逆の視点からいうとマッチアップの相手が動いたときについていくことによって、そこにスペースができることを示しています。大分は上手にマッチアップ相手のディフェンダーを動かすことによってその状態を逆手に取り、上手にスペースを作りだしました。

27分5秒の攻撃が顕著にわかるのですが、この試合の狙いであるドイスボランチの脇で小塚がボールを受けた瞬間、大外に張っている高山が中央へのランニングを開始し、ゴール前のスペースへボールを引き出す動きをします。これに対して高山のマーカーである原がついていく動きを見せますが、高山の目的はインサイドへ原を誘導してアウトサイドに高畑が上がるスペースを作る事。これにまんまとはまってしまいました。アウトサイドでボールを受けた高畑が、高山も含めてゴール前にポジションをとる3人に対してクロスを上げることに成功します。1失点目はこれの応用編ですね。高山にボールを渡して原をピン留めさせて、その裏のスペースを高畑に狙わせました。

(2)ストッパーを引きだして裏のスペースを狙う崩し

もうひとつ鳥栖が苦しかったのは、ボランチの脇のエリアをつかうオナイウ(小塚)に対してストッパー(祐治、小林)が出て行ったときでありまして、ストッパーが出て行ったエリアに対するカバーリングのルールがきまっておらず、大分に何度も侵入されるスペースとなってしまいました。

これは38分20秒からの攻撃がよい例でして、岩田の持ち出しにクエンカがつこうとしますが、寄せが甘くて松岡の脇(祐治の前)で待つオナイウに対してパスを通されてしまいます。オナイウに対して出て行った祐治のスペースを鳥栖の選手がだれも埋めようとする動きを見せません。そのまま祐治が空けたスペースへ岩田に侵入されて非常に危険な攻撃を受けてしまいました。

30分40秒頃の攻撃でも、小塚に対して小林が出て行ったスペースに高山が飛び込んでいきますが、鳥栖はこのスペースを埋める選手がおらず。大分はストッパーを引き出す崩し方を完全に再現していました。

状況的には、秀人は藤本のマークがタスクであったはずなので秀人はスライドできない。三丸も松本とのマッチアップで動けない。ボランチはバイタルのケア(前田のケア)で動けない。人に対するタスクが課せられているならば、クエンカが岩田についていくべきでしょうが、そのようなそぶりもなし。ストッパーが動かされて作られたゴール前のスペースに対し、誰かがどこかを捨てて対応しなければならないのですが、このあたりの守備のルールというものが、この試合は見えてきませんでした。

■ 大分の得点

大分はチームとしての攻撃の狙いがはっきりしていて、鳥栖の守備の問題点をしっかりと利用し、再現性の高い崩しを見せていました。失点こそ2点で終わりましたが、ラストパスの精度が上がっていたら更なる失点を重ねていたでしょう。

<1点目>

崩しのトリガーはやはりドイスボランチのスペースでした。オナイウのパスカットから、右サイドの松本にボールが流れ、プレッシングにかかった鳥栖の網をくぐってボランチ脇のエリアで構えるオナイウへパスを送ります。オナイウは中央の前田にいったん下げ、前田が逆サイドのボランチ脇のエリアに構える小塚にボールが渡ります。この段階で、鳥栖は前線の3人が死んでしまって、5-2ブロックでゴール前の守備を行う事となります。小塚にボールがはいった瞬間、左サイドの高畑がオーバーラップを始め、小塚はウイングバックの高山にパスを送り、オーバーラップをしかけて追い越した高畑にボールを送ってクロス。藤本の飛び込みにマンマークでついていた秀人がつぶれてクリアできず、ボールが裏にぬけたところで祐治もクリアミス。この試合で散々ビルドアップの出口として貢献していたオナイウにとってはご褒美となるゴールとなりました。

<2点目>

2点目はまさに大分の「疑似カウンター」という術中にはまってしまいました。最終ラインに3人引いている状態を狙い、鳥栖が金崎、クエンカ、ヨンウが詰めていきますが、ボランチ脇のエリアで待つオナイウにパスを通されてしまいます。1点目と同じ形でオナイウがいったん島川にボールを渡すのですが、その瞬間に今度は右サイドから岩田がオーバーラップ。島川は岩田にボールを送りますが、三丸は松本を見るためにプレスに行けず、原川は度重なるスライドで疲れがでていたのか足が動かず、クエンカは前線で殺されてしまっているので、戻ることもできず。岩田はノープレッシャーで3人がペナルティエリアに入っている状態でクロスを上げることができました。オナイウがつかうスペースへの対処、オーバーラップしてくるストッパーへの対処、1失点目でやられた部分の対処ができないまま、同じ形でやられてしまう事となりました。

1点目も、2点目も、ボランチ脇のエリアが起点となっています。不思議なのは、後半になっても前半から散々やられていたこのドイスボランチの脇のエリアに対する対処を行わなかった点です。このエリアに対するケアがないまま漠然と後半を迎えてしまい、まるで再現VTRを見るかのような形で攻撃を組み立てられ、同じ攻撃パターンで2失点を喫してしまう事となりました。

考えられるとしたら、脇のエリアを意図的に差し出して、そこにパスが出された瞬間に囲んでボールを奪おうとしていたのかもしれません。その位置でボールを奪えると、トーレス、金崎、クエンカを前においたままにしているので、カウンターの攻撃につなげることができるという判断もありえます。