2018年11月29日

2018 第33節 : サガン鳥栖 VS 横浜F・マリノス

2018年第33節、横浜マリノス戦のレビューです。

鳥栖のセットアップは4-4-2。フォワードにはチョドンゴンが入りトーレスとのツートップ。左サイドハーフに小野、左サイドバックには安在を起用しました。金崎、田川、三丸に関しては、万全ではないという情報もあり、ベンチスタートです。

対するマリノスは攻撃時と守備時で大きく陣形を変えるスタイル。攻撃時が特徴的でして、システム的に言うと2-3-2-3のような形。最終ラインは2センターバック(+時折ゴールキーパー)でビルドアップスタート。サイドバックを中央の高い位置に上げて扇原を含めた3人がセントラルハーフのように振る舞い、パスの受け手となります。トップ下の位置で大津、天野が運動量を発揮してポジションを頻繁に変え、前線は伊藤を中央に、仲川と遠藤が両サイドの幅を取ります。守備時は4-4-2のセットアップです。

鳥栖としては、この特徴的なビルドアップでボールを保持したいマリノスをどのように抑えるかというところがひとつのポイントだったのですが、取った戦略は積極的なプレッシングによるビルドアップ潰しでした。センターバック2名に対してはそのままツートップを当て、3センターに対して(あえてサイドバックとは言いません)は、サイドハーフの小野と福田、そしてボランチが1列上がってプレッシングを行います。

ボール保持を阻止しようという事がよく分かるのは、マリノスのゴールキックの時でありまして、センターバックへの繋ぎを阻止するべくフォワードが高い位置を取ってしっかりとマークし、中盤も連動してマリノスの3センターへのパスコースをつぶしていました。早いキックで両ウイングに合わせてくることも想定して、サイドバックが幅を取るウイングに対してしっかりとマーク。

鳥栖のプレッシャーに飯倉がギブアップしてロングボールを蹴るシーンも見え、マリノスにとっては自分たちがやろうとすることを阻害されている嫌な雰囲気は感じていたと思います。明輝さんの積極的な采配でしたね。

鳥栖が人を明確に意識したプレッシング戦術を図ったことの引き換えとして、マリノスのポジショニングに応じてスペースを与える事となります。マリノスの狙い目としては、サイドバックが中央に入ったことによって空けたスペースでした。スペースの使い方には決まりはなかった模様で、大津と天野が広がってビルドアップの出口となったり、仲川や遠藤が下がってボールを受けて基点となったり。時折サイドバックが侵入することもありました。鳥栖にとってもそのスペースが狙われるのは予見していたらしく、一人余ったボランチや、小野、福田の二度追いによってマリノスに自由にボールを回されるのを阻害していました。

マリノスのビルドアップは、このスペースを使ったワンタッチプレイが成功するかどうか、鳥栖のビルドアップ阻止は、このスペースに入ってきた選手を捕まえきれるかどうか、という事でサイドのスペースはかなり熱いエリアとなっていました。

図で表すと以下のような感じです。

最終的には、マリノスとしてはいかに両ウイングである仲川、遠藤が勝負できる体制に持ち込める状況を作れるかというところがポイントでした。

鳥栖としては、ビルドアップで網を抜けられたとしても、仲川と遠藤が下がらざるを得ない状況を作り出した時にはさほどピンチにはつながっていませんでしたが、フリーでボールを受けて前を向かれると鳥栖にとっては厳しい状況を迎えていました。

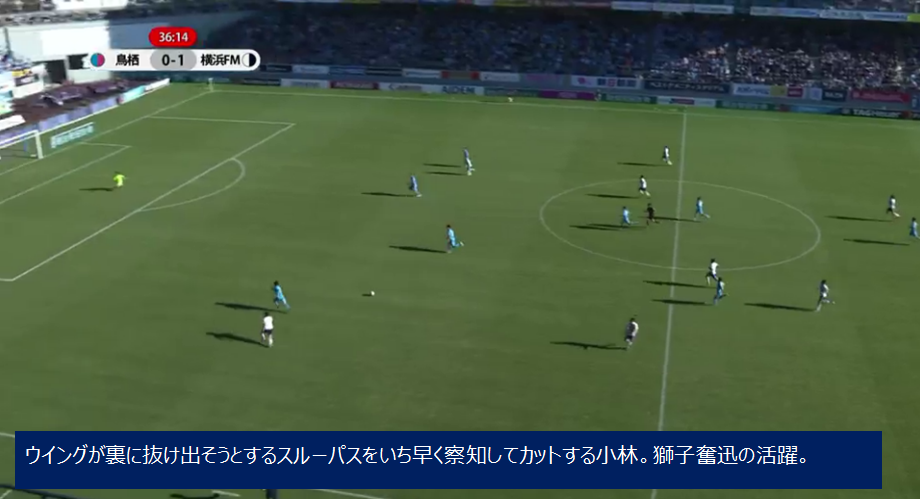

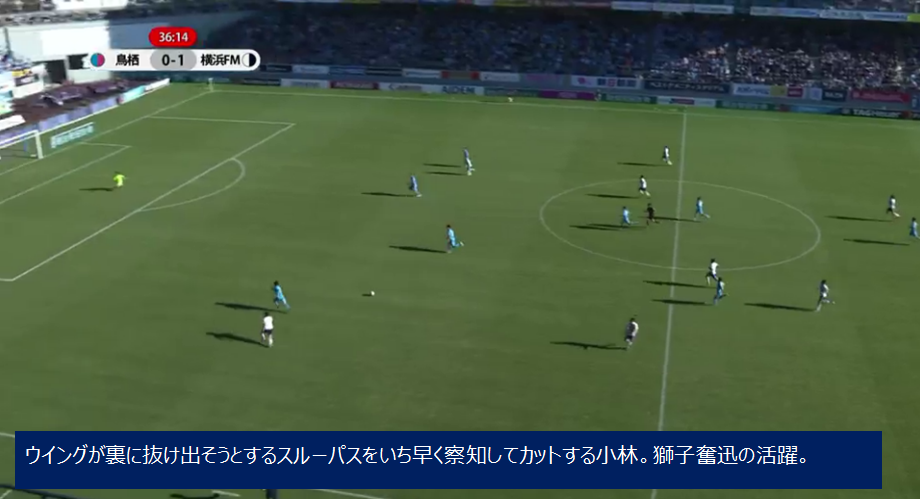

仲川と遠藤に対しては、鳥栖のサイドバックが対峙していたのですが、特に小林は獅子奮迅の活躍でしたね。遠藤と多くのデュエルが発生したのですが、裏へ抜けるパス、カットインしてくるドリブル、クロスからの飛び込み、それらの全てに対応して遠藤を封じ込みました。

また、カウンター時に義希が止めきれなくてゴール前で仲川と1VS1になったときのカットは身が奮えるほどのプレイでしたね。

攻撃面でもビルドアップで右サイドでの崩しに参画してカットインで相手をはがすプレイは見事でしたし、私の中では、今回のMVPは小林です。(ちなみに、MIPはトーレス、金崎)

鳥栖としては準備していたプレッシング戦術がしっかりと機能しており、前線でひっかけてショートカウンターというチャンスを多く作っていたのである程度満足行く戦いだったかと思います。

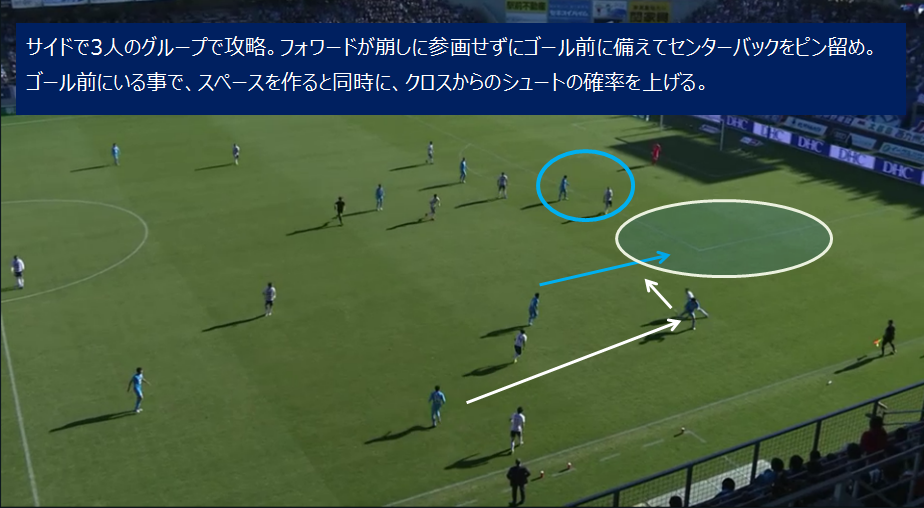

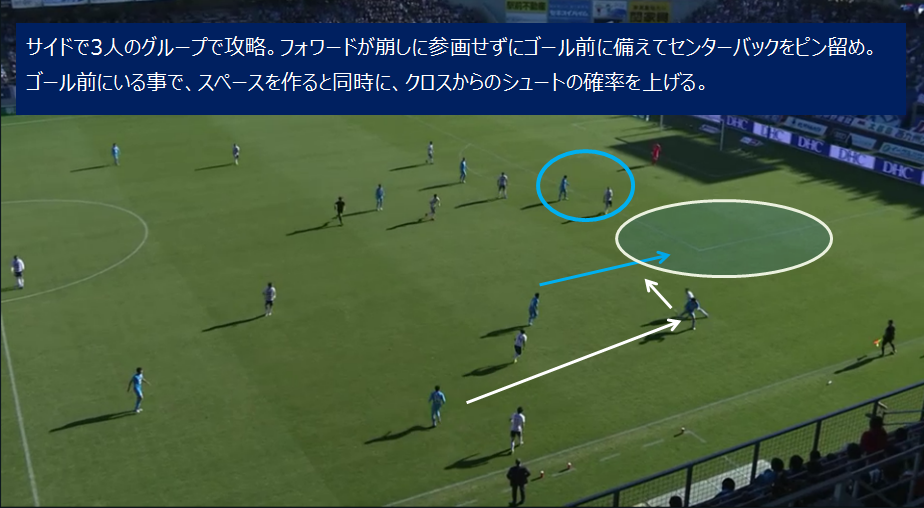

低い位置からのカウンターでも中央に絞っている両サイドバックの裏のスペースを有効活用してボールを前進させたり、ビルドアップの局面でもサイドバック、サイドハーフ、ボランチの3人によるグループの崩しが見られたりと、攻撃に関してもある程度準備していた形は実現できていたと思います。

ただし、いかんせん、ゴール前で手数をかけすぎたり、判断ミスが発生したりなど、決定的なチャンスを作れそうでなかなかシュートにもちこめないというモドカシイ状況ではありました。福田のカットからのショートカウンターはシュートまでは行ってほしかったですね。何度もドキドキして席を思わず立ってしまいました(笑)

鳥栖が優勢かという状況でしたが、ここがサッカーの怖い所でありまして、先制点はマリノスがあげます。

先制点のシーンでは、ルーズボールを収めたマリノスが、勝負どころであるウイングにボールを渡すことに成功し、仲川が前を向くことができました。

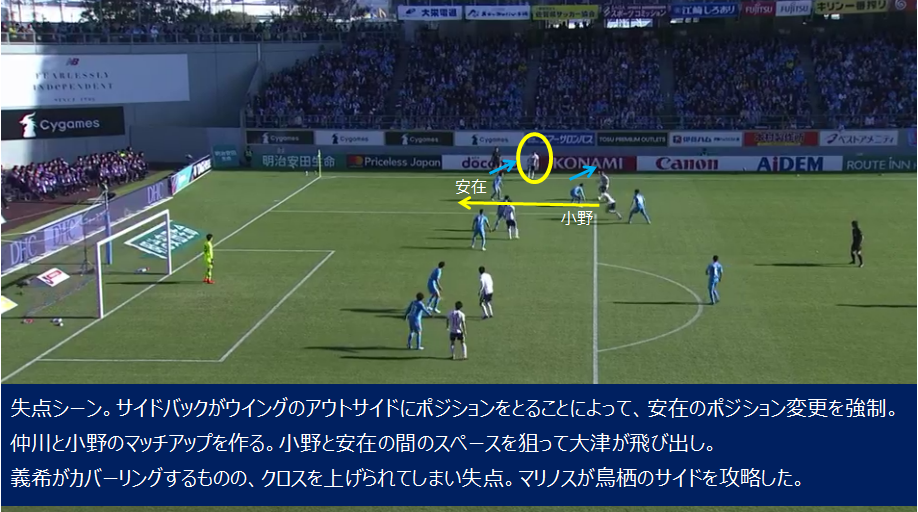

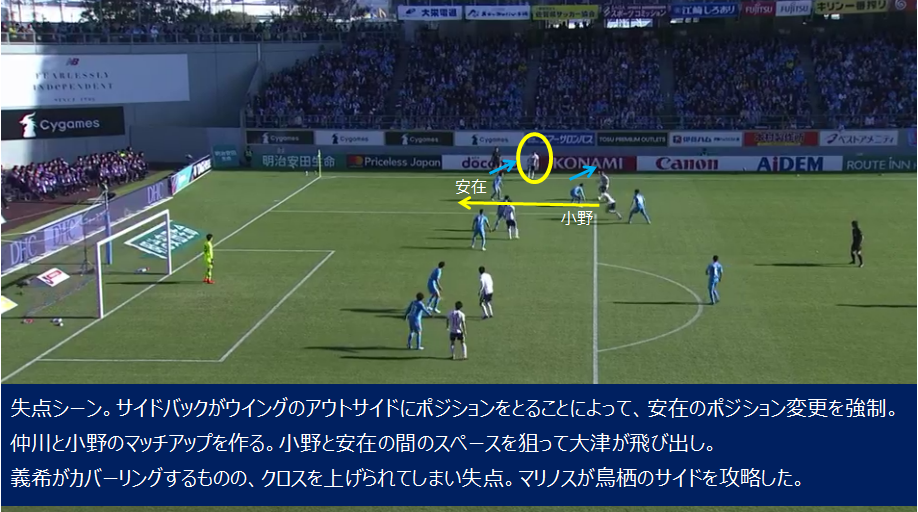

ここで鳥栖の組織にとっては予定外の事が発生しました。仲川がボール保持している状態で、本来の役割である安在が対峙していたのですが、更にアウトサイドをサイドバックの松原がオーバーラップしていきます。サイドバックのセントラルハーフ化がモットーであるマリノスが、ここで人数をかけるべくサイドバックらしい外からの上りを見せたところで、鳥栖の守備の構造が変わります。

松原をケアするべく安在がアウトサイドに下がって仲川のマークを小野が引き受ける事になりました。ここから更に、大津が今度は仲川の内側のスペースを飛び出していきます。仲川のアジリティのある突破に対応するために間を取っていた小野に対し、仲川が小野の足元を抜けるように、スペースに入る大津にパスを送りこむのは難しくない選択でした。ダイレクトの折り返し、そしてダイレクトのシュートで義希、祐治のマークも届かずに先制点を決めます。

先制点を上げたマリノスは、全体のポジショニングは落ち着いたものの、ボールを保持する戦い方は変わりませんでした。鳥栖としては引き続きひっかけてカウンターという形を取れればよかったのですが、運動量の低下と共にボールを奪うポイントが徐々に低くなっていきます。

ボールを奪ってもセントラルハーフ化したサイドバックがしっかりと中央に鎮座するので、クリティカルなシュートレンジエリアを崩せず、サイドにボールを運ぶ動きになってしまうことで前半は思うようにシュートチャンスを作れませんでした。

後半に入ると、フォワードが積極的に縦パスを受ける体制を作り、時間が経つにつれて、攻勢を強めたい鳥栖が徐々にボールを保持するようにシフトしていきました。

運動量の落ちてきたチョドンゴンに替わって金崎が入って更に潮目が変わります。金崎が激しいプレッシングを始めたので、再び前半のように、ビルドアップの抜け道(セカンドトップへのパス)を狙ってサイドハーフがカットする回数が増え、ショートカウンターの攻撃数も増えてきました。福田が良い位置でボールカットしたシーンは惜しかったですね。これも、シュートに繋げたかったです。

同点ゴールは、その金崎がサイドで基点を作ってからのものでした。安在が金崎を追い越して左サイドからクロスを上げ、逆サイドにいた福田がボールを受けて再びクロスを上げたところでシノヅカのハンドリングを誘い、PKを得る事ができました。明輝体制に替わって、両サイドハーフがゴール前に迫るシーンが増えています。クロスが抜けて逆サイドでボールを拾えるポジションを取るという形を作れたこと(ペナルティエリア内の人数が増えた事)は、明輝監督に代わった一番の効果ですよね。そして、金崎のPKは気迫溢れるシュートでした。シーズン途中から来てくれた彼がこのように強い気持ちでサガン鳥栖の一員として戦ってくれるのは非常に心強いです。

左サイドハーフを田川に代えた直後に逆転ゴールが生まれます。マリノスがカウンター気味にドリブルで中央を上がって行ったところを、祐治がうまくひっかけて金崎にボールを送り込みます。マリノスカウンターに対する逆カウンターを生み出すことができました。

ここでうまかったのは、トーレスがしっかりとオフサイドにならないようにポジションを取ったことです。並のストライカーであれば、ボールを奪われたときにリトリートが遅れてオフサイドとなってしまうのですが、トーレスはしっかりとボールを受ける準備ができていました。前半から、福田や小野がひっかけるシーンが多かったのですが、トーレスもチョドンゴンも、ボールカットに合わせてしっかりとオフサイドにならないようにポジションを取っています。惜しくも彼らにボールが渡らなかったのですが、常に準備をしていた動きがついに報われた瞬間でした。センターバック一人をかわして素早い振りぬけで放ったシュートは本当に素晴らしかったですね。

鳥栖にとってある意味誤算だったのは、田川投入直後に逆転ゴールが生まれた事。今度は守るフェーズになり、田川が左サイドの守備を担うことになりました。

田川が仲川に振り切られたり、右サイドにスライドした時にポジションの絞りが遅れたりと、守備を担うサイドハーフとしては、ちょっと危ないシーンを生んでしまいました。逆にカウンターに入った時のスピードは魅力的でして、中央を持ち込んで、左サイドの金崎に送り込んでからのシュートというシーンを作り出すことができました。やはり、攻撃で特徴を生かせる選手ですよね。

最後は疲れで足に痛みが出た安在を三丸に替えてしっかりとゲームを終了させることができました。三丸が入ってご挨拶とばかりに仲川に鋭いプレッシングをしたり(ファールになってしまいまいたが)、左サイド深く入られたところを久保からしっかりとボールを奪ったり、三丸の守備の安心感は、ここ数試合でのスタメンが自信になってますよね。

さきほど小林を書きましたが、もちろん、安在も素晴らしい出来でした。仲川とのマッチアップが多くて苦労していましたが、四苦八苦しながらもなんとか1失点で抑える事ができて、非常に良い仕事をしたと思います。

さて、ちょっと最後に一言。失点後の小野の振る舞いは、傍から見るとあまり気持ちの良いものではありませんでした。熱くなって安在や義希に激しく言っていたのは気になりました。熱い気持ちとメンタル不安定は別物です。サッカーはチームスポーツですので、得点も失点も良くも悪くもチーム全体が成しえた成果です。自分の責務を放棄したかのようにチームメイトに声を荒げるのはチームビルディングとしては不要なものです。釈迦に説法ですが、サッカーはチームスポーツであることと、試合を優位に進めるためにはメンタルコントロールが重要である事を再認識しなければならないと思います。

ただ、これは外野の意見であって、現場の監督・コーチ・選手たちがどう思っているかが一番大事です。みんなの勇気の原動力になっていればまっまく問題ありません。こればかりは本人たちの世界ですから。

先制点を献上し、そして名古屋も湘南も柏もリードしているという絶体絶命のピンチから、金崎、トーレスのゴールでサガン鳥栖が蘇りました。

鹿島戦は引き分けでも残留確定です。万が一順位を落としても、プレーオフに臨むことができます。ようやくここまでチームを持ってくることが出来ました。泣いても笑っても残り1試合。なんとか残留を勝ち取って、来シーズンこそは是非ともトップリーグでの強いサガン鳥栖を見たいですね。

<画像引用元:DAZN>

鳥栖のセットアップは4-4-2。フォワードにはチョドンゴンが入りトーレスとのツートップ。左サイドハーフに小野、左サイドバックには安在を起用しました。金崎、田川、三丸に関しては、万全ではないという情報もあり、ベンチスタートです。

対するマリノスは攻撃時と守備時で大きく陣形を変えるスタイル。攻撃時が特徴的でして、システム的に言うと2-3-2-3のような形。最終ラインは2センターバック(+時折ゴールキーパー)でビルドアップスタート。サイドバックを中央の高い位置に上げて扇原を含めた3人がセントラルハーフのように振る舞い、パスの受け手となります。トップ下の位置で大津、天野が運動量を発揮してポジションを頻繁に変え、前線は伊藤を中央に、仲川と遠藤が両サイドの幅を取ります。守備時は4-4-2のセットアップです。

鳥栖としては、この特徴的なビルドアップでボールを保持したいマリノスをどのように抑えるかというところがひとつのポイントだったのですが、取った戦略は積極的なプレッシングによるビルドアップ潰しでした。センターバック2名に対してはそのままツートップを当て、3センターに対して(あえてサイドバックとは言いません)は、サイドハーフの小野と福田、そしてボランチが1列上がってプレッシングを行います。

ボール保持を阻止しようという事がよく分かるのは、マリノスのゴールキックの時でありまして、センターバックへの繋ぎを阻止するべくフォワードが高い位置を取ってしっかりとマークし、中盤も連動してマリノスの3センターへのパスコースをつぶしていました。早いキックで両ウイングに合わせてくることも想定して、サイドバックが幅を取るウイングに対してしっかりとマーク。

鳥栖のプレッシャーに飯倉がギブアップしてロングボールを蹴るシーンも見え、マリノスにとっては自分たちがやろうとすることを阻害されている嫌な雰囲気は感じていたと思います。明輝さんの積極的な采配でしたね。

鳥栖が人を明確に意識したプレッシング戦術を図ったことの引き換えとして、マリノスのポジショニングに応じてスペースを与える事となります。マリノスの狙い目としては、サイドバックが中央に入ったことによって空けたスペースでした。スペースの使い方には決まりはなかった模様で、大津と天野が広がってビルドアップの出口となったり、仲川や遠藤が下がってボールを受けて基点となったり。時折サイドバックが侵入することもありました。鳥栖にとってもそのスペースが狙われるのは予見していたらしく、一人余ったボランチや、小野、福田の二度追いによってマリノスに自由にボールを回されるのを阻害していました。

マリノスのビルドアップは、このスペースを使ったワンタッチプレイが成功するかどうか、鳥栖のビルドアップ阻止は、このスペースに入ってきた選手を捕まえきれるかどうか、という事でサイドのスペースはかなり熱いエリアとなっていました。

図で表すと以下のような感じです。

最終的には、マリノスとしてはいかに両ウイングである仲川、遠藤が勝負できる体制に持ち込める状況を作れるかというところがポイントでした。

鳥栖としては、ビルドアップで網を抜けられたとしても、仲川と遠藤が下がらざるを得ない状況を作り出した時にはさほどピンチにはつながっていませんでしたが、フリーでボールを受けて前を向かれると鳥栖にとっては厳しい状況を迎えていました。

仲川と遠藤に対しては、鳥栖のサイドバックが対峙していたのですが、特に小林は獅子奮迅の活躍でしたね。遠藤と多くのデュエルが発生したのですが、裏へ抜けるパス、カットインしてくるドリブル、クロスからの飛び込み、それらの全てに対応して遠藤を封じ込みました。

また、カウンター時に義希が止めきれなくてゴール前で仲川と1VS1になったときのカットは身が奮えるほどのプレイでしたね。

攻撃面でもビルドアップで右サイドでの崩しに参画してカットインで相手をはがすプレイは見事でしたし、私の中では、今回のMVPは小林です。(ちなみに、MIPはトーレス、金崎)

鳥栖としては準備していたプレッシング戦術がしっかりと機能しており、前線でひっかけてショートカウンターというチャンスを多く作っていたのである程度満足行く戦いだったかと思います。

低い位置からのカウンターでも中央に絞っている両サイドバックの裏のスペースを有効活用してボールを前進させたり、ビルドアップの局面でもサイドバック、サイドハーフ、ボランチの3人によるグループの崩しが見られたりと、攻撃に関してもある程度準備していた形は実現できていたと思います。

ただし、いかんせん、ゴール前で手数をかけすぎたり、判断ミスが発生したりなど、決定的なチャンスを作れそうでなかなかシュートにもちこめないというモドカシイ状況ではありました。福田のカットからのショートカウンターはシュートまでは行ってほしかったですね。何度もドキドキして席を思わず立ってしまいました(笑)

鳥栖が優勢かという状況でしたが、ここがサッカーの怖い所でありまして、先制点はマリノスがあげます。

先制点のシーンでは、ルーズボールを収めたマリノスが、勝負どころであるウイングにボールを渡すことに成功し、仲川が前を向くことができました。

ここで鳥栖の組織にとっては予定外の事が発生しました。仲川がボール保持している状態で、本来の役割である安在が対峙していたのですが、更にアウトサイドをサイドバックの松原がオーバーラップしていきます。サイドバックのセントラルハーフ化がモットーであるマリノスが、ここで人数をかけるべくサイドバックらしい外からの上りを見せたところで、鳥栖の守備の構造が変わります。

松原をケアするべく安在がアウトサイドに下がって仲川のマークを小野が引き受ける事になりました。ここから更に、大津が今度は仲川の内側のスペースを飛び出していきます。仲川のアジリティのある突破に対応するために間を取っていた小野に対し、仲川が小野の足元を抜けるように、スペースに入る大津にパスを送りこむのは難しくない選択でした。ダイレクトの折り返し、そしてダイレクトのシュートで義希、祐治のマークも届かずに先制点を決めます。

先制点を上げたマリノスは、全体のポジショニングは落ち着いたものの、ボールを保持する戦い方は変わりませんでした。鳥栖としては引き続きひっかけてカウンターという形を取れればよかったのですが、運動量の低下と共にボールを奪うポイントが徐々に低くなっていきます。

ボールを奪ってもセントラルハーフ化したサイドバックがしっかりと中央に鎮座するので、クリティカルなシュートレンジエリアを崩せず、サイドにボールを運ぶ動きになってしまうことで前半は思うようにシュートチャンスを作れませんでした。

後半に入ると、フォワードが積極的に縦パスを受ける体制を作り、時間が経つにつれて、攻勢を強めたい鳥栖が徐々にボールを保持するようにシフトしていきました。

運動量の落ちてきたチョドンゴンに替わって金崎が入って更に潮目が変わります。金崎が激しいプレッシングを始めたので、再び前半のように、ビルドアップの抜け道(セカンドトップへのパス)を狙ってサイドハーフがカットする回数が増え、ショートカウンターの攻撃数も増えてきました。福田が良い位置でボールカットしたシーンは惜しかったですね。これも、シュートに繋げたかったです。

同点ゴールは、その金崎がサイドで基点を作ってからのものでした。安在が金崎を追い越して左サイドからクロスを上げ、逆サイドにいた福田がボールを受けて再びクロスを上げたところでシノヅカのハンドリングを誘い、PKを得る事ができました。明輝体制に替わって、両サイドハーフがゴール前に迫るシーンが増えています。クロスが抜けて逆サイドでボールを拾えるポジションを取るという形を作れたこと(ペナルティエリア内の人数が増えた事)は、明輝監督に代わった一番の効果ですよね。そして、金崎のPKは気迫溢れるシュートでした。シーズン途中から来てくれた彼がこのように強い気持ちでサガン鳥栖の一員として戦ってくれるのは非常に心強いです。

左サイドハーフを田川に代えた直後に逆転ゴールが生まれます。マリノスがカウンター気味にドリブルで中央を上がって行ったところを、祐治がうまくひっかけて金崎にボールを送り込みます。マリノスカウンターに対する逆カウンターを生み出すことができました。

ここでうまかったのは、トーレスがしっかりとオフサイドにならないようにポジションを取ったことです。並のストライカーであれば、ボールを奪われたときにリトリートが遅れてオフサイドとなってしまうのですが、トーレスはしっかりとボールを受ける準備ができていました。前半から、福田や小野がひっかけるシーンが多かったのですが、トーレスもチョドンゴンも、ボールカットに合わせてしっかりとオフサイドにならないようにポジションを取っています。惜しくも彼らにボールが渡らなかったのですが、常に準備をしていた動きがついに報われた瞬間でした。センターバック一人をかわして素早い振りぬけで放ったシュートは本当に素晴らしかったですね。

鳥栖にとってある意味誤算だったのは、田川投入直後に逆転ゴールが生まれた事。今度は守るフェーズになり、田川が左サイドの守備を担うことになりました。

田川が仲川に振り切られたり、右サイドにスライドした時にポジションの絞りが遅れたりと、守備を担うサイドハーフとしては、ちょっと危ないシーンを生んでしまいました。逆にカウンターに入った時のスピードは魅力的でして、中央を持ち込んで、左サイドの金崎に送り込んでからのシュートというシーンを作り出すことができました。やはり、攻撃で特徴を生かせる選手ですよね。

最後は疲れで足に痛みが出た安在を三丸に替えてしっかりとゲームを終了させることができました。三丸が入ってご挨拶とばかりに仲川に鋭いプレッシングをしたり(ファールになってしまいまいたが)、左サイド深く入られたところを久保からしっかりとボールを奪ったり、三丸の守備の安心感は、ここ数試合でのスタメンが自信になってますよね。

さきほど小林を書きましたが、もちろん、安在も素晴らしい出来でした。仲川とのマッチアップが多くて苦労していましたが、四苦八苦しながらもなんとか1失点で抑える事ができて、非常に良い仕事をしたと思います。

さて、ちょっと最後に一言。失点後の小野の振る舞いは、傍から見るとあまり気持ちの良いものではありませんでした。熱くなって安在や義希に激しく言っていたのは気になりました。熱い気持ちとメンタル不安定は別物です。サッカーはチームスポーツですので、得点も失点も良くも悪くもチーム全体が成しえた成果です。自分の責務を放棄したかのようにチームメイトに声を荒げるのはチームビルディングとしては不要なものです。釈迦に説法ですが、サッカーはチームスポーツであることと、試合を優位に進めるためにはメンタルコントロールが重要である事を再認識しなければならないと思います。

ただ、これは外野の意見であって、現場の監督・コーチ・選手たちがどう思っているかが一番大事です。みんなの勇気の原動力になっていればまっまく問題ありません。こればかりは本人たちの世界ですから。

先制点を献上し、そして名古屋も湘南も柏もリードしているという絶体絶命のピンチから、金崎、トーレスのゴールでサガン鳥栖が蘇りました。

鹿島戦は引き分けでも残留確定です。万が一順位を落としても、プレーオフに臨むことができます。ようやくここまでチームを持ってくることが出来ました。泣いても笑っても残り1試合。なんとか残留を勝ち取って、来シーズンこそは是非ともトップリーグでの強いサガン鳥栖を見たいですね。

<画像引用元:DAZN>

Posted by オオタニ at

12:01

│Match Impression (2018)