2019年12月05日

2019 第33節 : サガン鳥栖 VS コンサドーレ札幌

2019シーズン第33節、コンサドーレ札幌戦のレビューです。

■ スタメン

勝てば残留という一戦をホーム最終戦で迎えたサガン鳥栖。苦手の札幌と言えども、残留に向けて意地を見せたいところ。スタメンは、前節に怪我で途中交代した原に代わってそのまま小林が入りました。スタメンが金井でなかった理由については気になるところですが、中盤にボール保持のタイプを並べたので、最終ライン4枚で守り切る形を目指したのかもしれません。すべては、開始直後の失点でプランが崩れたのでしょうが。

--------------

■試合

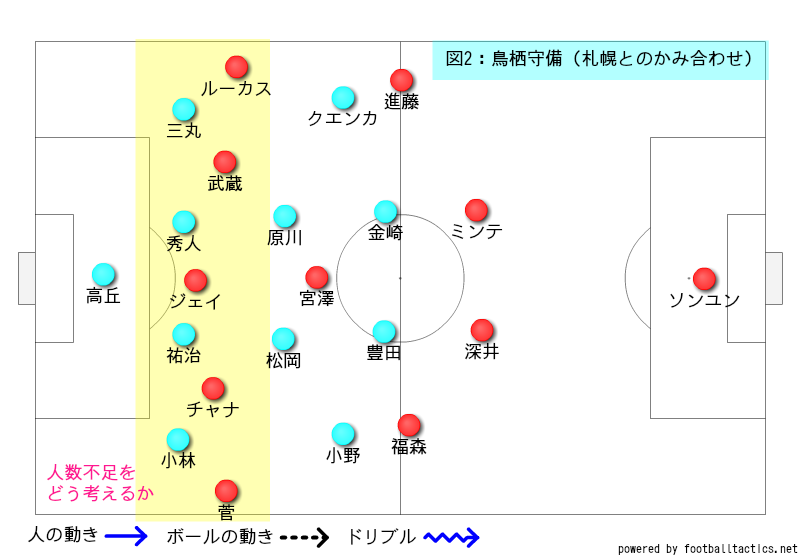

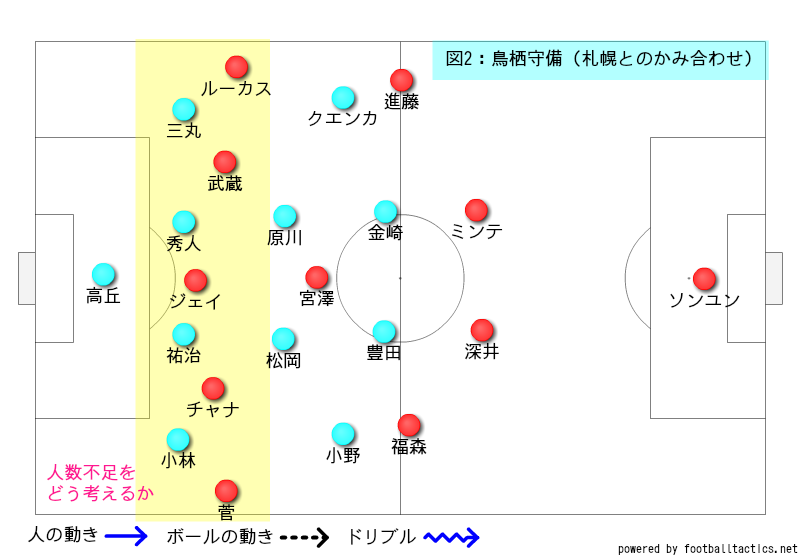

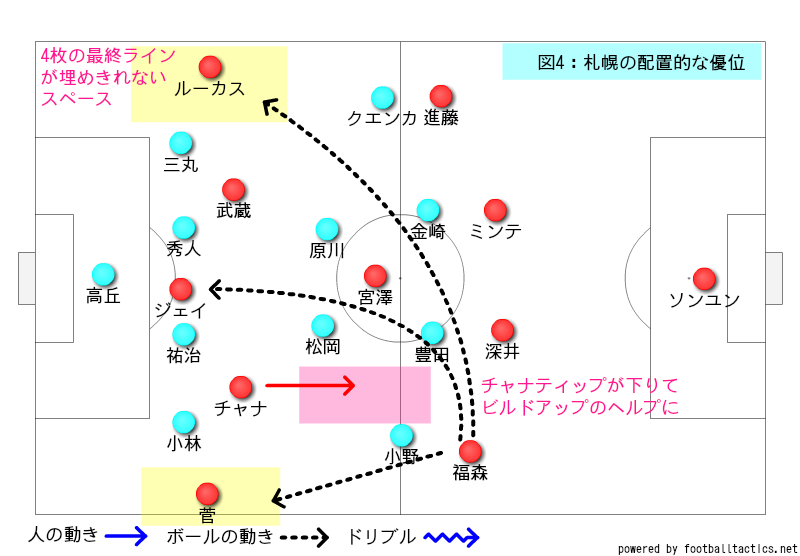

この試合の最初の焦点は、攻撃時のセットアップで4-1-5の配置となる札幌に対して、最終ライン4枚の鳥栖がどのような形で対処するのかというところでした。鳥栖が出した答えは、札幌の前線に対して人数合わせは行わず、4人で最終ラインを守り切る形。その代わりに4人でビルドアップを開始する札幌に対してクエンカ、小野のポジションを上げて人数を合わせ、札幌のビルドアップ時点で制圧できればベストという布陣でした。このように、前線でのプレッシャーを優先して最終ラインの人数合わせという選択を捨てたため、その代償として最終ライン4枚で札幌の5枚(トップ+セカンドトップ+ウイング)を見なければならなくなり、サイドバックも中央に寄らなければならず、両サイドのウイングにスペースが与えられるようになります。

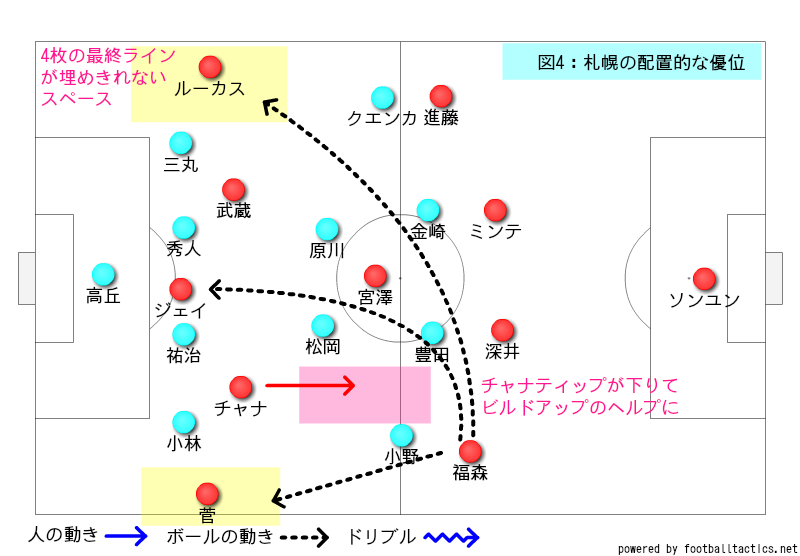

札幌は前線の役割は、主にジェイは中央でのターゲット、チャナティップは最終ラインと前線とのつなぎ役(もしくは運び屋)、武蔵は前線のスペース活用という分担制。チャナティップが下がって、武蔵は前線に残る形が多かったです。ボール保持の局面では、鳥栖のプレッシャーに対してチャナティップを下ろしてビルドアップの出口として活用するという策も見せつつではあったのですが、ボール保持が継続できなくとも長距離の正確なボールを蹴ることの出来る福森、菅という武器を持っている札幌にとっては、鳥栖が作ってくれた最終ラインのスペースは格好の狙いどころとなり、鳥栖が前から奪いに行きたいというお付き合いもほどほどに、角度の付いた所からロングボールを前線に送り込みます。ロングボールを送り込む先は中央のジェイ、チャンネルに走りこむ武蔵、逆サイドで待ち構えるルーカスと状況に合わせた形で使い分けます。

開始早々に菅からのクロスで先制した札幌。札幌の先制点に対して、鳥栖は準備してきた配置を変えることはなく、最終ライン4枚はそのまま。配置を変えないものの、ジェイに対する脅威をまざまざと見せつけられたことによって、(準備してきたものかどうかは分かりませんが)祐治、秀人のふたりでジェイを見るようになっていきます。

こうなってくると、中央は祐治と秀人が引っ張られるので、左サイドはチャンネル(秀人と三丸の間のスペース)に入ってくる武蔵、サイドに幅を取るルーカスの2人をどのようにして対処するのかという問題が発生。ただ、その解決のためにクエンカを下げるとカウンターの起点が低くなるので負けている状況では選択しづらく、松岡を下げてしまうと、札幌に対するプレッシャーの人数不足が発生し、長いボールを蹴らせるどころか、ビルドアップのつなぎで鳥栖の守備網を破壊されることにもなりそうということでなかなかのジレンマを抱えます。先制点を取られたことよって解決方法が難しくなり、徐々に前線からのボール奪取からブロック守備を形成するように変化していきます。

札幌としては、鳥栖の最終ライン4枚での守備が変わらない以上は、プレッシングを受けてもブロッキングの位置を下げられても、左右にボールを回して、スペースが空いたところにボールを送り込むという攻撃に変化を与える必要はなく、ボール保持攻撃でも、カウンター攻撃でも狙い目は変わりませんでした。ジェイに対しては秀人と祐治が見ていたものの、中央に2人のセンターバックを寄せると、その間のスペースというのが意外と空くもので、秀人と祐治の間に入ってくるジェイにボールが収まってしまうシーンもありました。守るべきスペースが散在している状態で最終ラインにとっては常にプレッシャーに晒されてた状況だったでしょう。

--------

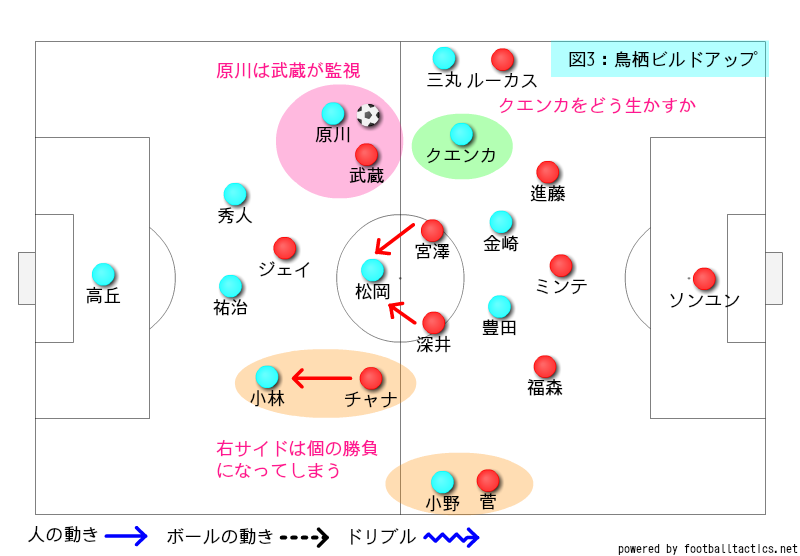

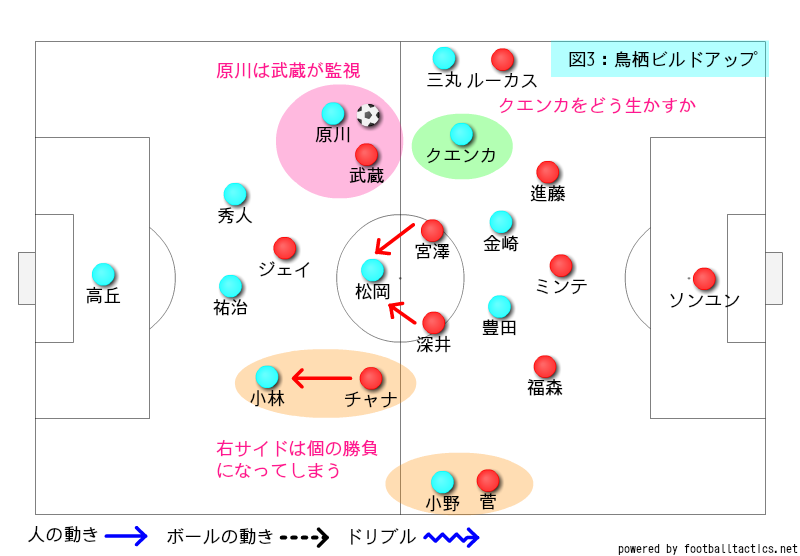

鳥栖は両センターバックと小林の3人でボール保持を行います。札幌は、人数的には、トップとセカンドトップの3人が最終ラインに対して人数を合わせる事ができる状態ですが、両センターバックに対してはジェイが一人でけん制し、武蔵が原川を見る形を取りました。もうひとつのビルドアップの出口である松岡に対しても深井が見る形で、札幌は最終ラインに人数を合わせてプレッシングするのではなく、その一つ前の列の前を向いて選手を一人剥す力のある両ボランチに対するケアを厚くします。

右サイドは小野が幅を取るので菅が対応。小林がボールをもって前進するとチャナティップが付いてくるので、ここは人数を合わせられる形となり、小林も小野も対面の相手にデュエルで剥がすことがなかなかできず、前進するのに苦労している状態でした。

左サイドは三丸が幅を取っているので、ルーカスがその対応を行います。クエンカは比較的左右に自由にポジションを取っていましたが、その多くはライン間にポジションを取っていました。このクエンカに対する対応は札幌も迷うところで、進藤が出ていけばすかさず金崎がそのスペースを狙いますし、ボランチをつけるとフォワードに着けるパスコースを空ける事になります。クエンカはボールを預けてもキープ力で時間を作ってくれるので、鳥栖としては拠り所ではありました。

そのクエンカの動きによって作り上げたスペースに金崎を飛び込ませるという形は多く見られました。ボールを陣地深くまで運ぶためには非常によい形だったのですが、そこからクロスがあがってもゴール前には豊田しかいないという状況になりがちで、3センターバックを置く札幌にとっては豊田一人だけを気にしておけばよいという事になり、クロスがシュートに結び付くという場面を作り出すのに苦労していました。数的優位を作ってからのサイドの局面攻略によって、肝心の中央が薄くなるという状況です。それでもピンポイントのクロスが上がればよいのですが、決定打を生み出せるボールがゴール前に上がってきませんでした。

最終ラインを4枚で守るのはトランジションの場面で少しでも高い位置にサイドハーフを置いておきたいという意図もあります。そのリスクを負ったポジションのご褒美として、小野やクエンカがカウンターの場面でサイドのウイングバックの裏のスペースからボールを運ぶシーンは見られました。ところが、札幌としてはリードしている局面であるのでビルドアップ隊の4人を無理に攻撃に参画させる必要はなく、カウンターでボールを運ぶものの札幌は中央に最低でも3人は待ち構えている状況だったため、ゴール前の局面になるとしっかりと下がり切った札幌ディフェンス陣が迎撃を開始し、シュートに至る前で止められるという展開になってしまいました。先制点を与えてしまったという状況の難しさはカウンターの場面の方がよく示されていたのかもしれません。

-----

このままでは負けてしまうのは鳥栖。ということで、後半に入って鳥栖が配置を変更します。前半は数的同数で詰まっていた右サイドに個の力で突破が可能なアンヨンウを入れ、さらに小林に代えて松岡を右サイドバックの位置に下げて打開を図ります。前半は、数的同数を当てられた時に局面の変化が生まれませんでしたが、松岡はビルドアップでボール保持に加担しながら、ヨンウによい形でボールが渡ると、ハーフスペースの位置からインナーラップで相手のマークを引き付けてヨンウがカットインで入ってくるスペースづくりを行うなど、札幌のディフェンスラインにあらゆる選択を生み出そうと奔走します。この攻撃ができるようになって、ヨンウがデュエルで菅と勝負する機会が増え、抜けないながらも最低限でもコーナーキックを得る仕事をすることによって、徐々に鳥栖がチャンスを作っていきます。

ただし、鳥栖が得点を取るために両サイドバックの松岡、三丸が高い位置をとることによって、札幌にとっては格好のカウンターのスペースが出来上がります。札幌は、このディフェンスラインの背後のスペースをうまく使うためにジェイに代えてロペスを投入。投入直後、攻撃に出てきたサガン鳥栖に対して、次々とカウンターの矢を放ちます。

クエンカ、ヨンウというボールを持てる選手たちによって鳥栖が徐々に押し込むシーンが増えてくると、札幌はチャナティップに代えて荒野を入れて、鳥栖のボール保持に対して前線からの守備を活性化させます。鳥栖の両センターバックにロペス、武蔵、荒野がスクリーンとなって立ちはだかり、ビルドアップの出口となる原川、小野にも積極的に両ボランチを上げて封鎖を試みます。

札幌の守備が活性化したことにより、鳥栖はボールを保持することが難しくなってきます。高丘からのミドルレンジのパスもディフェンスの網にかかる機会が出てきたため、割り切って長いボールを蹴らされるようになります。鳥栖は金崎に代わってチョドンゴンを起用。ボール保持から長いボールを活用する形に徐々にシフトするということで、ハイボールに競り合える選手を追加します。また、ヨンウからのクロスボールも配球されるので、よりゴール前での「シュート」という所にパワーをつぎ込む意味もあったのでしょう。

時間が増すにつれて、札幌も撤退守備の様相を見せ始め、それに乗じて鳥栖はゴール前までは前進できるものの、ラストパスの局面では屈強な3センターバックの前に幾度となく跳ね返しを食らい、シュートすら打てない状況が続きます。最後は左サイドでのボール保持のミスからカウンターを食らって2点目を許してジエンドとなってしまいました。11本のコーナーキック、31本のクロスをゴール前に送り込むものの、決定的なシュートは後半開始早々の祐治のヘディング程度だったというのは少し寂しい試合となりました。

■ おわりに

ボールは保持して押し込んでいるように見えても、パスのズレ、トラップのズレ、ほんの少しのズレによって次のプレイにつながらず、札幌がラインを上げるきっかけとなってしまい、攻撃が停滞する場面が多く見られました。一見、パスが繋がったかのように見えても、パススピードが弱いことによって、配置と保持でせっかく作った時間と空間を浪費してしまい、相手の守備が間に合ってしまうというシーンもありました。致命的な2点目はその典型的な例ですね。パススピードの弱さとすこしのズレ、それが相手の守備網に掛かってしまう事となってラインの押し上げを許すことになります。最後は戻る気力も体力も失ってしまって失点につながってしまったのは残念です。

泣いても笑っても次は最終節です。数字上では引き分けで残留が決まる清水戦。確実にアドバンテージであるように思えるのですが、現在の鳥栖の戦術および選手構成上、守り切るという選択がなかなかできない状況ですので、もしかしたらディスアドバンテージにもなりえる状況です。

2012年からJ1リーグで戦いはじめてから一度も降格することなくこの日を迎えています。トップリーグにいるからこそ得られているものは数多くあり、その財産としてこれから得なければならないものもまだまだたくさんあります。決して大きなスポンサーがついていないサガン鳥栖ですから、一度降格してしまうとチームの状況にどのような変化が発生するのか想像がつきません。一度降格してから立て直すという選択はこのチームにとって最善でない事は明確です。何としても2020年をトップリーグでの戦い9年目となれるように、全力に悔いなしの精神で、精いっぱい戦い抜いてほしいですね。

■ Appendix < ざっくり用語解説 >

・ ビルドアップ

ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

・ トランジション

攻守の切り替え

・ ポジトラ

ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

・ ネガトラ

ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

・ ハーフスペース

4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

・ デュエル

相手との1対1のマッチアップ

・ ディフェンシブサード

フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

・ ミドルサード

フィールドを3分割したときの中央

・ アタッキングサード

フィールドを3分割したときの相手ゴール側

・ リトリート

自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

・ レイオフ

ポストプレイからの受け手が前を向けられる落としのパス

・ オーガナイズ

組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

・ 偽サイドバック

サイドバックがポジションを変えてセントラルハーフのような役割を演じる事

・ チャンネル

センターバックとサイドバックの間のスペースの事

■ スタメン

勝てば残留という一戦をホーム最終戦で迎えたサガン鳥栖。苦手の札幌と言えども、残留に向けて意地を見せたいところ。スタメンは、前節に怪我で途中交代した原に代わってそのまま小林が入りました。スタメンが金井でなかった理由については気になるところですが、中盤にボール保持のタイプを並べたので、最終ライン4枚で守り切る形を目指したのかもしれません。すべては、開始直後の失点でプランが崩れたのでしょうが。

--------------

■試合

この試合の最初の焦点は、攻撃時のセットアップで4-1-5の配置となる札幌に対して、最終ライン4枚の鳥栖がどのような形で対処するのかというところでした。鳥栖が出した答えは、札幌の前線に対して人数合わせは行わず、4人で最終ラインを守り切る形。その代わりに4人でビルドアップを開始する札幌に対してクエンカ、小野のポジションを上げて人数を合わせ、札幌のビルドアップ時点で制圧できればベストという布陣でした。このように、前線でのプレッシャーを優先して最終ラインの人数合わせという選択を捨てたため、その代償として最終ライン4枚で札幌の5枚(トップ+セカンドトップ+ウイング)を見なければならなくなり、サイドバックも中央に寄らなければならず、両サイドのウイングにスペースが与えられるようになります。

札幌は前線の役割は、主にジェイは中央でのターゲット、チャナティップは最終ラインと前線とのつなぎ役(もしくは運び屋)、武蔵は前線のスペース活用という分担制。チャナティップが下がって、武蔵は前線に残る形が多かったです。ボール保持の局面では、鳥栖のプレッシャーに対してチャナティップを下ろしてビルドアップの出口として活用するという策も見せつつではあったのですが、ボール保持が継続できなくとも長距離の正確なボールを蹴ることの出来る福森、菅という武器を持っている札幌にとっては、鳥栖が作ってくれた最終ラインのスペースは格好の狙いどころとなり、鳥栖が前から奪いに行きたいというお付き合いもほどほどに、角度の付いた所からロングボールを前線に送り込みます。ロングボールを送り込む先は中央のジェイ、チャンネルに走りこむ武蔵、逆サイドで待ち構えるルーカスと状況に合わせた形で使い分けます。

開始早々に菅からのクロスで先制した札幌。札幌の先制点に対して、鳥栖は準備してきた配置を変えることはなく、最終ライン4枚はそのまま。配置を変えないものの、ジェイに対する脅威をまざまざと見せつけられたことによって、(準備してきたものかどうかは分かりませんが)祐治、秀人のふたりでジェイを見るようになっていきます。

こうなってくると、中央は祐治と秀人が引っ張られるので、左サイドはチャンネル(秀人と三丸の間のスペース)に入ってくる武蔵、サイドに幅を取るルーカスの2人をどのようにして対処するのかという問題が発生。ただ、その解決のためにクエンカを下げるとカウンターの起点が低くなるので負けている状況では選択しづらく、松岡を下げてしまうと、札幌に対するプレッシャーの人数不足が発生し、長いボールを蹴らせるどころか、ビルドアップのつなぎで鳥栖の守備網を破壊されることにもなりそうということでなかなかのジレンマを抱えます。先制点を取られたことよって解決方法が難しくなり、徐々に前線からのボール奪取からブロック守備を形成するように変化していきます。

札幌としては、鳥栖の最終ライン4枚での守備が変わらない以上は、プレッシングを受けてもブロッキングの位置を下げられても、左右にボールを回して、スペースが空いたところにボールを送り込むという攻撃に変化を与える必要はなく、ボール保持攻撃でも、カウンター攻撃でも狙い目は変わりませんでした。ジェイに対しては秀人と祐治が見ていたものの、中央に2人のセンターバックを寄せると、その間のスペースというのが意外と空くもので、秀人と祐治の間に入ってくるジェイにボールが収まってしまうシーンもありました。守るべきスペースが散在している状態で最終ラインにとっては常にプレッシャーに晒されてた状況だったでしょう。

--------

鳥栖は両センターバックと小林の3人でボール保持を行います。札幌は、人数的には、トップとセカンドトップの3人が最終ラインに対して人数を合わせる事ができる状態ですが、両センターバックに対してはジェイが一人でけん制し、武蔵が原川を見る形を取りました。もうひとつのビルドアップの出口である松岡に対しても深井が見る形で、札幌は最終ラインに人数を合わせてプレッシングするのではなく、その一つ前の列の前を向いて選手を一人剥す力のある両ボランチに対するケアを厚くします。

右サイドは小野が幅を取るので菅が対応。小林がボールをもって前進するとチャナティップが付いてくるので、ここは人数を合わせられる形となり、小林も小野も対面の相手にデュエルで剥がすことがなかなかできず、前進するのに苦労している状態でした。

左サイドは三丸が幅を取っているので、ルーカスがその対応を行います。クエンカは比較的左右に自由にポジションを取っていましたが、その多くはライン間にポジションを取っていました。このクエンカに対する対応は札幌も迷うところで、進藤が出ていけばすかさず金崎がそのスペースを狙いますし、ボランチをつけるとフォワードに着けるパスコースを空ける事になります。クエンカはボールを預けてもキープ力で時間を作ってくれるので、鳥栖としては拠り所ではありました。

そのクエンカの動きによって作り上げたスペースに金崎を飛び込ませるという形は多く見られました。ボールを陣地深くまで運ぶためには非常によい形だったのですが、そこからクロスがあがってもゴール前には豊田しかいないという状況になりがちで、3センターバックを置く札幌にとっては豊田一人だけを気にしておけばよいという事になり、クロスがシュートに結び付くという場面を作り出すのに苦労していました。数的優位を作ってからのサイドの局面攻略によって、肝心の中央が薄くなるという状況です。それでもピンポイントのクロスが上がればよいのですが、決定打を生み出せるボールがゴール前に上がってきませんでした。

最終ラインを4枚で守るのはトランジションの場面で少しでも高い位置にサイドハーフを置いておきたいという意図もあります。そのリスクを負ったポジションのご褒美として、小野やクエンカがカウンターの場面でサイドのウイングバックの裏のスペースからボールを運ぶシーンは見られました。ところが、札幌としてはリードしている局面であるのでビルドアップ隊の4人を無理に攻撃に参画させる必要はなく、カウンターでボールを運ぶものの札幌は中央に最低でも3人は待ち構えている状況だったため、ゴール前の局面になるとしっかりと下がり切った札幌ディフェンス陣が迎撃を開始し、シュートに至る前で止められるという展開になってしまいました。先制点を与えてしまったという状況の難しさはカウンターの場面の方がよく示されていたのかもしれません。

-----

このままでは負けてしまうのは鳥栖。ということで、後半に入って鳥栖が配置を変更します。前半は数的同数で詰まっていた右サイドに個の力で突破が可能なアンヨンウを入れ、さらに小林に代えて松岡を右サイドバックの位置に下げて打開を図ります。前半は、数的同数を当てられた時に局面の変化が生まれませんでしたが、松岡はビルドアップでボール保持に加担しながら、ヨンウによい形でボールが渡ると、ハーフスペースの位置からインナーラップで相手のマークを引き付けてヨンウがカットインで入ってくるスペースづくりを行うなど、札幌のディフェンスラインにあらゆる選択を生み出そうと奔走します。この攻撃ができるようになって、ヨンウがデュエルで菅と勝負する機会が増え、抜けないながらも最低限でもコーナーキックを得る仕事をすることによって、徐々に鳥栖がチャンスを作っていきます。

ただし、鳥栖が得点を取るために両サイドバックの松岡、三丸が高い位置をとることによって、札幌にとっては格好のカウンターのスペースが出来上がります。札幌は、このディフェンスラインの背後のスペースをうまく使うためにジェイに代えてロペスを投入。投入直後、攻撃に出てきたサガン鳥栖に対して、次々とカウンターの矢を放ちます。

クエンカ、ヨンウというボールを持てる選手たちによって鳥栖が徐々に押し込むシーンが増えてくると、札幌はチャナティップに代えて荒野を入れて、鳥栖のボール保持に対して前線からの守備を活性化させます。鳥栖の両センターバックにロペス、武蔵、荒野がスクリーンとなって立ちはだかり、ビルドアップの出口となる原川、小野にも積極的に両ボランチを上げて封鎖を試みます。

札幌の守備が活性化したことにより、鳥栖はボールを保持することが難しくなってきます。高丘からのミドルレンジのパスもディフェンスの網にかかる機会が出てきたため、割り切って長いボールを蹴らされるようになります。鳥栖は金崎に代わってチョドンゴンを起用。ボール保持から長いボールを活用する形に徐々にシフトするということで、ハイボールに競り合える選手を追加します。また、ヨンウからのクロスボールも配球されるので、よりゴール前での「シュート」という所にパワーをつぎ込む意味もあったのでしょう。

時間が増すにつれて、札幌も撤退守備の様相を見せ始め、それに乗じて鳥栖はゴール前までは前進できるものの、ラストパスの局面では屈強な3センターバックの前に幾度となく跳ね返しを食らい、シュートすら打てない状況が続きます。最後は左サイドでのボール保持のミスからカウンターを食らって2点目を許してジエンドとなってしまいました。11本のコーナーキック、31本のクロスをゴール前に送り込むものの、決定的なシュートは後半開始早々の祐治のヘディング程度だったというのは少し寂しい試合となりました。

■ おわりに

ボールは保持して押し込んでいるように見えても、パスのズレ、トラップのズレ、ほんの少しのズレによって次のプレイにつながらず、札幌がラインを上げるきっかけとなってしまい、攻撃が停滞する場面が多く見られました。一見、パスが繋がったかのように見えても、パススピードが弱いことによって、配置と保持でせっかく作った時間と空間を浪費してしまい、相手の守備が間に合ってしまうというシーンもありました。致命的な2点目はその典型的な例ですね。パススピードの弱さとすこしのズレ、それが相手の守備網に掛かってしまう事となってラインの押し上げを許すことになります。最後は戻る気力も体力も失ってしまって失点につながってしまったのは残念です。

泣いても笑っても次は最終節です。数字上では引き分けで残留が決まる清水戦。確実にアドバンテージであるように思えるのですが、現在の鳥栖の戦術および選手構成上、守り切るという選択がなかなかできない状況ですので、もしかしたらディスアドバンテージにもなりえる状況です。

2012年からJ1リーグで戦いはじめてから一度も降格することなくこの日を迎えています。トップリーグにいるからこそ得られているものは数多くあり、その財産としてこれから得なければならないものもまだまだたくさんあります。決して大きなスポンサーがついていないサガン鳥栖ですから、一度降格してしまうとチームの状況にどのような変化が発生するのか想像がつきません。一度降格してから立て直すという選択はこのチームにとって最善でない事は明確です。何としても2020年をトップリーグでの戦い9年目となれるように、全力に悔いなしの精神で、精いっぱい戦い抜いてほしいですね。

■ Appendix < ざっくり用語解説 >

・ ビルドアップ

ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

・ トランジション

攻守の切り替え

・ ポジトラ

ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

・ ネガトラ

ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

・ ハーフスペース

4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

・ デュエル

相手との1対1のマッチアップ

・ ディフェンシブサード

フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

・ ミドルサード

フィールドを3分割したときの中央

・ アタッキングサード

フィールドを3分割したときの相手ゴール側

・ リトリート

自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

・ レイオフ

ポストプレイからの受け手が前を向けられる落としのパス

・ オーガナイズ

組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

・ 偽サイドバック

サイドバックがポジションを変えてセントラルハーフのような役割を演じる事

・ チャンネル

センターバックとサイドバックの間のスペースの事

Posted by オオタニ at

17:21

│Match Impression (2019)