2018年03月08日

2018 第2節 : V・ファーレン長崎 VS サガン鳥栖

今シーズンの2試合目は長崎との九州勢対決。J1昇格後初のホーム戦ということで士気の高まる長崎に対し、J1の先輩として絶対に負けられない鳥栖であったのですが、前半早々に失点して苦しい立ち上がりを迎えます。しかしながら、後半になるとまるで違うチームのような戦いを見せ、何とか追い付いてドローで試合を終えました。

試合を振り返るに当たってやはり外せないのが長崎の先制点。この先制点を奪われる事によって、長崎に俄然勢いがつき、当初のプラン通りであろう鳥栖に対する守備戦術がはまって、前半は鳥栖にとって手も足も出ないような状況でした。

さて、先制点、追加点、そしてあわや3失点目というシュートがポストを叩いたシーンがこの試合の長崎のビッグチャンスだったのですが、実は、これらのシーンはすべてが同じ要因であり、すべてが鳥栖の対処ミスによって相手にチャンスを与えてしまったものでした。その隙を突いた長崎も見事だったのですが、3回も同じミスを繰り返してしまうのは大いに反省の余地があるところです。そのミスというのは、下記のような流れになります。

1.ビルドアップに失敗しパスミスが発生する。

↓

2.ボールを取り返すためにセンターバックが飛び出して中央のスペースを空ける

↓

3.センターバックがボールを奪えず、相手に空けた中央のスペースを使われる。

↓

4.カバーリングでも対応できずにシュートを許す。

センターバックがプレスに出るというのは非常に難しい判断でありまして、相手が隙を見せた時(後ろを向いた時、足元からボールが離れた時)はボールを奪うチャンスとしてプレスを仕掛けるチャンスなのですが、それでも、センターバックが飛び出す事は交わされたときにスペースを与えるというリスクを常に頭に入れておかなければなりません。プレスに行くときは、必ずボールを奪いきることが大事ですし、万が一奪えなかったとしても、セントラルハーフやサイドバックがカバーリングできる状態でないと容易にピンチを迎えてしまいます。

今回のケースはまさにそのリスクが顕在化したものでありまして、センターバックが飛び出したことによって長崎が自由に使えるスペースを与え、失点のきっかけを作ってしまいました。

1失点目は、後ろを向いてボールを受けようとしているファンマに対するアプローチでもあり、カバーリングに入った吉田が間に合っていますし、(吉田が軽く交わされてしまったこのイチかバチかのアタックこそ、褒められたものではありませんが。)センターバックが出ていくのはある程度適正なチャレンジだったかと思います。

しかしながら、2失点目のシーンは、相手が前を向いてプレーできていますし、セントラルハーフの選手と動きが重なっていますし、センターラインを越えているところでもありますから、リスクをかけて(中央のスペースを空けて)奪いに行くべきシーンであったかというと疑問が残ります。

3失点目未遂のシーンも同様に、中盤のセカンドボールの奪い合いにセントラルハーフを追い越してセンターバックが出てしまっています。最終ラインがひとりいない状況でありますが、サイドバックの福田の絞りも遅れており、その結果、同じように中央のスペースを使われてシュートまで持ち込まれてしまいました。(サイドバックが藤田、小林であれば中央を絞れていたかもしれません。このあたりが、急造サイドバックの難しさですね。)

いずれのシーンにしても、チームとしての守備で見ると失点のピンチを迎えるのは致し方ないかなと思えるシーンです。こういう同じようなシーンの繰り返しを見ると、昨シーズンからの守備組織の積上げというところが、どこまで生かされているのかというのは心配になりますよね。センターバックが状況に関わらず中央のスペースを空けてまでボールを奪いに行くことがマッシモとして是なのかなというところは気になります。

さて、長崎の得点シーンに関してセンターバックのふるまいに着目しましたが、見逃してはいけないのは、その元々のきっかけとなった、鳥栖のパスミスによるボールロストです。特に前半は、鳥栖のビルドアップがなかなか機能せず、長崎の出足の鋭いプレスの網にかかることになりました。1失点目も、2失点目も、小林から中央に戻すパスを奪われたことがきっかけになっておりました。長崎は、センターバックを釣り出した際に必ずセカンドトップがそのスペースに走り込んでいるので、事前の分析通りであったというのはうなずける結果です。

後半になると徐々にサガン鳥栖がボールを支配し、組み立てにも成功してシュートチャンスが少しずつ増えてきます。前半と後半とでどのような違いがあったのか、システムを比べてみましょう。

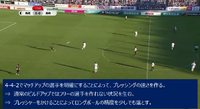

前半は、4-3-3のような形で4バック&3センターによるビルドアップを試みました。そのシステムではどのような組み合わせになるのかというのを図で表すと以下のようになります。長崎の基本的な追い込み方としては、ファンマとセカンドトップがセンターバックにプレッシャーをかけてサイドへ誘導し、サイドバックにボールが入ったところをウイングバックがプレスをかけ、センターハーフに戻すところを奪い取るという構図です。特に、前半は高橋の所がサイドバックからの戻りのパスに対してプレスを受けやすいエリアになっており、失点のきっかけとなったのも、サイドバックから中央に返すボールを奪われてからのものでした。鳥栖にとっては、4-3-3での組み立ては、長崎の思惑通りに相手の守備戦術にはまってしまうものだったのです。

前半の途中から鳥栖がシステムを4-4-2に変わることで少し変化がおきまして、センターバックからの一つ目の繋ぎのポイントがサイドバックだけでなく、両ボランチという選択肢ができました。ただし、二人とも低い位置でセンターバックからの逃げ道を作るだけに留まり、また、高橋はやや中央でのポジショニング、原川は左サイドでほぼ同じ高さでのポジショニングということで、前への展開がどうしても作れませんでした。

特に、ファンマ、鈴木、澤田が効果的にセンターバックへの圧力をかけ、サイドバックへとボールが渡る道筋を作り、そこから両ウイングバックと両ボランチが連動してサイドバックのところでボールを奪うというところは、4-3-3の場合でも、4-4-2の場合でも、さほど仕組みは変わっていませんでした。前半は長崎の運動量のある効果的なプレスによって、ほとんど鳥栖はビルドアップをさせてもらえませんでした。

後半に変わると、その様相が少し変わってきます。システムは前半の途中からと同じく4-4-2のような形ですが、まず目に付いたのは、原川のポジションが相手のウイングバックとボランチとの間にポジションを取り始めた事です。そして、両サイドバックはやや前目、インサイドハーフもサイドバックと縦の関係を作るようにビルドアップの仕組みを変えてきました。

これによって長崎は、ウイングバックがアウトサイドの小野・福田に対するケアでサイドバックまでプレスに行きずらくなり、前目にポジションを取る原川に対してセカンドトップがつくのかボランチがつくのかの選択を強いられることになり、結果として、前半は前から圧力をかけてきたのですが、ブロックを築くためにリトリートする選択が増えました。また、リトリートすることによって鳥栖のセンターバック2人に対してファンマ1人が応対するという数的構図になり、センターバックが比較的楽にボールを保持する事できると同時に運ぶドリブルで前進することが可能となりました。

このように、長崎は(体力の低下もあったでしょうが)前半の3-4-3のようなプレスから5-4-1のような守備ブロックの戦術へとシフトしていきました。これに輪をかけて、鳥栖は、特に左サイドに人数を集めることによって局地的な数的優位を作り、守備ブロックの外側からボールを前進させることに成功するようになりました。

ただし、数的優位を作るためにチョドンゴンも左サイドの崩しに参画するシーンがあり、そうなるとゴール前に構えるのが池田と逆サイドから入ってくる福田のみという状況で中央がやや薄い状態でした。サイドを崩してもクロスからのシュートというシーンがなかなか作れなかったのは、ちょっとしたジレンマでしたね。チョドンゴンが中央に張って、池田がサイドに出ていった方がゴールの可能性はあがっていたのかなとは思います。チョドンゴンが左サイドでフリーでボールを持つ状況を作っても、彼がクロスを上げるのを躊躇して味方にパスしてやり直してゴール前に入っていくシーンが象徴的でした。

吉田が試合後のインタビューではなぜ前半にやれなかったかという話をしていましたが、選手の気持ちの問題だけではない所ですよね。分析という観点で言うと、チームの総合力の問題だと思います。

相手(長崎)がどう出てくるのかという所もありますし、想定外の失点(得点)もありますし、試合は生き物ですから、なるべく早く状況にマッチするように戦い方を変えることが必要です。

この試合は、前半から4-3-3から4-4-2に変えたところはその対応力の現れだと思いますし、後半になってインサイドハーフを高い位置に上げるというリスクを負いましたが、その事によって長崎を押し下げることができたので、効果的なリスクの取り方であったと思います。前半は、長崎の分析の方が鳥栖のポテンシャルを上回ったという所で、後半は、長崎の体力の低下に乗じて鳥栖の対応力が上回ったという所でしょうね。

本当は勝ち点3が欲しかったところですが、アウェーの地という点、しかも2点ビハインドのシーンから追い付いての勝ち点1という点は、まずまずの結果と言えるでしょう。ただ、前半のような戦い方をしていたのであれば、相手の偶然のミスでしか勝ち点を積み重ねることは出来ません。もっともっと自分たちがイニシアチブを持って、組織的なサッカーをすることが必要ですし、各々のポジションの選手が、それぞれの持場・立場でやらなければならない事をクレバーにこなすようにならないと苦しい戦いは続くでしょう。

ひとまず、昨年からの継続した問題点ですが、ネガティブトランジションからの守備のミスによって失点を招くことが多いのは今年もまだ顕在でありまして、まずはこの無用な失点に関する早期の改善が必要だと思います。

<画像引用元:DAZN>

試合を振り返るに当たってやはり外せないのが長崎の先制点。この先制点を奪われる事によって、長崎に俄然勢いがつき、当初のプラン通りであろう鳥栖に対する守備戦術がはまって、前半は鳥栖にとって手も足も出ないような状況でした。

さて、先制点、追加点、そしてあわや3失点目というシュートがポストを叩いたシーンがこの試合の長崎のビッグチャンスだったのですが、実は、これらのシーンはすべてが同じ要因であり、すべてが鳥栖の対処ミスによって相手にチャンスを与えてしまったものでした。その隙を突いた長崎も見事だったのですが、3回も同じミスを繰り返してしまうのは大いに反省の余地があるところです。そのミスというのは、下記のような流れになります。

1.ビルドアップに失敗しパスミスが発生する。

↓

2.ボールを取り返すためにセンターバックが飛び出して中央のスペースを空ける

↓

3.センターバックがボールを奪えず、相手に空けた中央のスペースを使われる。

↓

4.カバーリングでも対応できずにシュートを許す。

センターバックがプレスに出るというのは非常に難しい判断でありまして、相手が隙を見せた時(後ろを向いた時、足元からボールが離れた時)はボールを奪うチャンスとしてプレスを仕掛けるチャンスなのですが、それでも、センターバックが飛び出す事は交わされたときにスペースを与えるというリスクを常に頭に入れておかなければなりません。プレスに行くときは、必ずボールを奪いきることが大事ですし、万が一奪えなかったとしても、セントラルハーフやサイドバックがカバーリングできる状態でないと容易にピンチを迎えてしまいます。

今回のケースはまさにそのリスクが顕在化したものでありまして、センターバックが飛び出したことによって長崎が自由に使えるスペースを与え、失点のきっかけを作ってしまいました。

1失点目は、後ろを向いてボールを受けようとしているファンマに対するアプローチでもあり、カバーリングに入った吉田が間に合っていますし、(吉田が軽く交わされてしまったこのイチかバチかのアタックこそ、褒められたものではありませんが。)センターバックが出ていくのはある程度適正なチャレンジだったかと思います。

しかしながら、2失点目のシーンは、相手が前を向いてプレーできていますし、セントラルハーフの選手と動きが重なっていますし、センターラインを越えているところでもありますから、リスクをかけて(中央のスペースを空けて)奪いに行くべきシーンであったかというと疑問が残ります。

3失点目未遂のシーンも同様に、中盤のセカンドボールの奪い合いにセントラルハーフを追い越してセンターバックが出てしまっています。最終ラインがひとりいない状況でありますが、サイドバックの福田の絞りも遅れており、その結果、同じように中央のスペースを使われてシュートまで持ち込まれてしまいました。(サイドバックが藤田、小林であれば中央を絞れていたかもしれません。このあたりが、急造サイドバックの難しさですね。)

いずれのシーンにしても、チームとしての守備で見ると失点のピンチを迎えるのは致し方ないかなと思えるシーンです。こういう同じようなシーンの繰り返しを見ると、昨シーズンからの守備組織の積上げというところが、どこまで生かされているのかというのは心配になりますよね。センターバックが状況に関わらず中央のスペースを空けてまでボールを奪いに行くことがマッシモとして是なのかなというところは気になります。

さて、長崎の得点シーンに関してセンターバックのふるまいに着目しましたが、見逃してはいけないのは、その元々のきっかけとなった、鳥栖のパスミスによるボールロストです。特に前半は、鳥栖のビルドアップがなかなか機能せず、長崎の出足の鋭いプレスの網にかかることになりました。1失点目も、2失点目も、小林から中央に戻すパスを奪われたことがきっかけになっておりました。長崎は、センターバックを釣り出した際に必ずセカンドトップがそのスペースに走り込んでいるので、事前の分析通りであったというのはうなずける結果です。

後半になると徐々にサガン鳥栖がボールを支配し、組み立てにも成功してシュートチャンスが少しずつ増えてきます。前半と後半とでどのような違いがあったのか、システムを比べてみましょう。

前半は、4-3-3のような形で4バック&3センターによるビルドアップを試みました。そのシステムではどのような組み合わせになるのかというのを図で表すと以下のようになります。長崎の基本的な追い込み方としては、ファンマとセカンドトップがセンターバックにプレッシャーをかけてサイドへ誘導し、サイドバックにボールが入ったところをウイングバックがプレスをかけ、センターハーフに戻すところを奪い取るという構図です。特に、前半は高橋の所がサイドバックからの戻りのパスに対してプレスを受けやすいエリアになっており、失点のきっかけとなったのも、サイドバックから中央に返すボールを奪われてからのものでした。鳥栖にとっては、4-3-3での組み立ては、長崎の思惑通りに相手の守備戦術にはまってしまうものだったのです。

前半の途中から鳥栖がシステムを4-4-2に変わることで少し変化がおきまして、センターバックからの一つ目の繋ぎのポイントがサイドバックだけでなく、両ボランチという選択肢ができました。ただし、二人とも低い位置でセンターバックからの逃げ道を作るだけに留まり、また、高橋はやや中央でのポジショニング、原川は左サイドでほぼ同じ高さでのポジショニングということで、前への展開がどうしても作れませんでした。

特に、ファンマ、鈴木、澤田が効果的にセンターバックへの圧力をかけ、サイドバックへとボールが渡る道筋を作り、そこから両ウイングバックと両ボランチが連動してサイドバックのところでボールを奪うというところは、4-3-3の場合でも、4-4-2の場合でも、さほど仕組みは変わっていませんでした。前半は長崎の運動量のある効果的なプレスによって、ほとんど鳥栖はビルドアップをさせてもらえませんでした。

後半に変わると、その様相が少し変わってきます。システムは前半の途中からと同じく4-4-2のような形ですが、まず目に付いたのは、原川のポジションが相手のウイングバックとボランチとの間にポジションを取り始めた事です。そして、両サイドバックはやや前目、インサイドハーフもサイドバックと縦の関係を作るようにビルドアップの仕組みを変えてきました。

これによって長崎は、ウイングバックがアウトサイドの小野・福田に対するケアでサイドバックまでプレスに行きずらくなり、前目にポジションを取る原川に対してセカンドトップがつくのかボランチがつくのかの選択を強いられることになり、結果として、前半は前から圧力をかけてきたのですが、ブロックを築くためにリトリートする選択が増えました。また、リトリートすることによって鳥栖のセンターバック2人に対してファンマ1人が応対するという数的構図になり、センターバックが比較的楽にボールを保持する事できると同時に運ぶドリブルで前進することが可能となりました。

このように、長崎は(体力の低下もあったでしょうが)前半の3-4-3のようなプレスから5-4-1のような守備ブロックの戦術へとシフトしていきました。これに輪をかけて、鳥栖は、特に左サイドに人数を集めることによって局地的な数的優位を作り、守備ブロックの外側からボールを前進させることに成功するようになりました。

ただし、数的優位を作るためにチョドンゴンも左サイドの崩しに参画するシーンがあり、そうなるとゴール前に構えるのが池田と逆サイドから入ってくる福田のみという状況で中央がやや薄い状態でした。サイドを崩してもクロスからのシュートというシーンがなかなか作れなかったのは、ちょっとしたジレンマでしたね。チョドンゴンが中央に張って、池田がサイドに出ていった方がゴールの可能性はあがっていたのかなとは思います。チョドンゴンが左サイドでフリーでボールを持つ状況を作っても、彼がクロスを上げるのを躊躇して味方にパスしてやり直してゴール前に入っていくシーンが象徴的でした。

吉田が試合後のインタビューではなぜ前半にやれなかったかという話をしていましたが、選手の気持ちの問題だけではない所ですよね。分析という観点で言うと、チームの総合力の問題だと思います。

相手(長崎)がどう出てくるのかという所もありますし、想定外の失点(得点)もありますし、試合は生き物ですから、なるべく早く状況にマッチするように戦い方を変えることが必要です。

この試合は、前半から4-3-3から4-4-2に変えたところはその対応力の現れだと思いますし、後半になってインサイドハーフを高い位置に上げるというリスクを負いましたが、その事によって長崎を押し下げることができたので、効果的なリスクの取り方であったと思います。前半は、長崎の分析の方が鳥栖のポテンシャルを上回ったという所で、後半は、長崎の体力の低下に乗じて鳥栖の対応力が上回ったという所でしょうね。

本当は勝ち点3が欲しかったところですが、アウェーの地という点、しかも2点ビハインドのシーンから追い付いての勝ち点1という点は、まずまずの結果と言えるでしょう。ただ、前半のような戦い方をしていたのであれば、相手の偶然のミスでしか勝ち点を積み重ねることは出来ません。もっともっと自分たちがイニシアチブを持って、組織的なサッカーをすることが必要ですし、各々のポジションの選手が、それぞれの持場・立場でやらなければならない事をクレバーにこなすようにならないと苦しい戦いは続くでしょう。

ひとまず、昨年からの継続した問題点ですが、ネガティブトランジションからの守備のミスによって失点を招くことが多いのは今年もまだ顕在でありまして、まずはこの無用な失点に関する早期の改善が必要だと思います。

<画像引用元:DAZN>

2018 第34節 : 鹿島アントラーズ VS サガン鳥栖

2018 第33節 : サガン鳥栖 VS 横浜F・マリノス

2018 第32節 : ヴィッセル神戸 VS サガン鳥栖

2018 第31節 : サガン鳥栖 VS V・ファーレン長崎

2018 第30節 : ベガルタ仙台 VS サガン鳥栖

2018 第29節 : サガン鳥栖 VS 湘南ベルマーレ

2018 第33節 : サガン鳥栖 VS 横浜F・マリノス

2018 第32節 : ヴィッセル神戸 VS サガン鳥栖

2018 第31節 : サガン鳥栖 VS V・ファーレン長崎

2018 第30節 : ベガルタ仙台 VS サガン鳥栖

2018 第29節 : サガン鳥栖 VS 湘南ベルマーレ

Posted by オオタニ at 13:08

│Match Impression (2018)