2018年07月26日

2018 第17節 : サガン鳥栖 VS ベガルタ仙台(後編)

仙台戦のレビューです。今回はシステムが異なるチーム同士の対戦でしたので、局面において有利、不利が生まれやすい状態の試合が想定されたのですが、両チームともに、自分たちのスタイルは崩さないように相手の守備の仕組みを利用した攻撃をしっかりと模索しておりました。いつも通り鳥栖が試合中にシステムを変更したり、メンバーを可変に動かしたりするので、ボールや人の動きによって有利・不利となる局面が互いにめまぐるしく変わっていく状況下ではありましたが、鳥栖がホームでの戦いという点と、システム変更によって鳥栖がビルドアップの出口を確立していたという点において、最終的には鳥栖が攻めて仙台がカウンターを仕掛けるという展開になりました。

鳥栖のセットアップは、攻撃時には4-3-3、守備時には前からプレスをかける時には4-3-3、ミドルサードで構える時には4-4-2、押し込まれてリトリートした時には5-3-2という陣形でした。仙台のセットアップは、攻撃時にはウイングバックが大きく前進し、フォワードに近い位置でプレイしていたので、3-1-4-2のような形でしょうか。守備時には5-1-2-2でミドルサード付近からのプレスを慣行していましたが、ウイングバックがせり出すことによって鳥栖とのミスマッチを解消し、ボールの追い出しに成功しておりました。鳥栖にとっては、ボール回しが窮屈であるうえに、湘南に比べると仙台の方が比較的後ろに重心がありましたので、ウイングバックの裏というスペースも簡単には与えてくれず、攻撃的には小野のドリブルや池田のキープ、ロングボールのセカンドボール狙いという形に依存する格好となってしまいました。

鳥栖の序盤は4-3-3での守備で進めていたのですが、思うようにボールの追い込みが上手くいかずに取りどころを設定できず、ショートカウンターに繋げることが出来ませんでした。4-3-3は攻撃も詰まっていましたが、守備面でもウイークポイントをつかれておりまして、仙台がキーパーやアンカーを利用してフォワードのプレスを外すことに成功すると、鳥栖の中盤が4-3でのブロックにならざるを得ず、センターバックからウイングバックへ早い展開でスライドが追い付かずに、蜂須賀からダイレクトに縦へのパスを出されたり、蜂須賀が吉田を引きずり出すようなドリブルで鳥栖のセンターバックーサイドバック間を空けてそこに仙台のセカンドトップが飛び込むという攻撃を仕掛けられていました。今回はセンターバックーサイドバック間が空いてしまった時には、原川や福田がしっかりとカバーリングできていたため、決定的なピンチとはまでは至らなかったのですが、早い展開でボールをゴールライン近くまで運ばれるのは気持ちよいものではありません。守備を4-4-2にして、仙台最終ライン3人に対してフォワード2人と数的不利を生んだとしても、ウイングバックの攻撃に対する守備アクションを早めるという修正は良かったと思います。

このように、鳥栖にとっては仙台の陣形は

「自分たちの攻撃時にはミラーゲームのようにプレスを受ける」

「守備時にはミスマッチをつかれて3センターの脇をつかれて早い攻撃を受ける」

という決して自分たちの望むような展開とはなっておりませんでした。この状況を察知して、マッシモは前半途中から小野を下げたり、池田に代えて義希を入れたりしつつ、4-4-2システムへとシフトしていきました。結果的にはこの変更が奏功して段々とイニシアチブを握れるようになり、後半の猛攻に繋がったと思います。

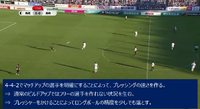

前半と後半のシステムの違いによる成果ですが、前半の30分頃から、前からのプレスを少し抑えて、小野を下げてミドルサードから4-4-2で構えるようになり、また、後半に入って池田に代わって義希が入ると4-4-2でビルドアップを試みるようになりました。この変更が良かったのは、サイドハーフ(福田、義希)を高い位置にポジショニングさせてウイングバックをピン止めさせることができた事です。ウイングバックが上がれない仙台はサイドバック(藤田、吉田)にボールが入った時には仙台のセカンドトップがプレスに入る仕組みに変わりました。この鳥栖のシステム変更による仙台のファースト守備の変更によって、最終ラインの前にスペースを作ることができ、そのスペースを利用してフォワードがボールを受けたり、ドイスボランチ(高橋秀、原川)がボールを運べるようになりました。後半の方が鳥栖の攻撃が機能するようになったのは、ビルドアップにおけるパス回しのルートを確保することができたからということです。

実は、前半も4-3-3のまま少し形を変える事によってビルドアップがうまく行く仕組みも構築できていました。それは、ボランチの高橋秀が鳥栖の最終ライン(高橋祐の脇)におちてビルドアップを実施した時です。ミラーゲームのような形になって右サイドで詰まってしまって左サイドに展開したシーンですが、高橋秀が最終ラインに降りることによって、仙台のツートップのプレスに対してひとり余らせることができました。また、センターバックの脇でボールを受けたタイミングで、吉田と原川が高い位置でポジションを取ることにより、仙台のディフェンス陣が高橋秀にプレスをかけるのを躊躇させます。高橋秀はそのスペースを狙ってボールを運び、吉田にボールを預けてサイドの裏のスペースへ走り込みます。この状況を作ることによって、高橋秀が中野を引っ張り、原川は奥埜のポジショニングを引きさげて吉田が前を向いてボールを持つことに成功しました。その後は3人のパス交換で原川がスルーパスを出すチャンスまで演出しています。

この形は仙台のウイングバックのプレスでブレーキがかかっていた右サイドに比べると非常にスムーズにボールを運ぶことができていました。この形を繰り返すと面白いなと思っていたのですが、高橋秀がサイドに出て行ってしまうので、ネガティブトランジション時(攻から守への切り替え時)のリスクを考えると、前半でもありましたし、多用するのを躊躇したのかもしれません。

※ ちなみに、試合中にこのビルドアップの形についてツイートしたのですが、そのツイートが消えてしまっていました。どこに行ったのだろう?(笑) 観客が多くて通信状況が悪かったのかな。

前半から攻守ともに良くもないけど悪くもないという4-3-3ベースの戦いだったのですが、システムを4-4-2に切り替えた結果、試合のイニシアチブを握ることに成功しました。マッシモのこのシステム切り替えの判断としては非常に良かったと思います。(ただし前編で語っていますが、最後の選手交代で藤田を外して安在を投入した上での全体の配置変更は疑問が残るところではあります。)あとは得点を取るだけという状況だったのですが、その1点が本当に遠く、逆に仙台にショートカウンターから決められてしまうという、本当に残念な試合結果に終わりました。なお、失点シーンに関しては、前編に記載しているので本編ではふれません。

さて、今回の目玉は何と言ってもフェルナンド・トーレスですよね。トーレスのプレイの良かったところをまとめました。

1.スペース認知

トーレスのアシスト未遂やゴール未遂に終わったシーンは、上記で述べた、仙台の最終ラインのスペースが空きがちであるという事を察知したトーレスが、上手にそのスペースを使うプレイが絡んでいます。トーレスと言えばスルーパスに対して裏抜けしてゴールというシーンを想像してしまうのですが、裏に使えるスペースがあるかどうかというのは相手の陣形あっての事です。今回の仙台の守備組織では最終ラインの前のスペースを活用した方がより良いという戦術的思想が働いたのだと思います。

2.味方の位置の認知

トーレスが入って最初のボールアクションだったでしょうか。スローインを受けてバックヘッドで小野の下へパスを送ったシーンがありました。ゴール前の場面でも、ハイボールに対して早いタイミングのジャンプで相手を制して、バックヘッドで味方に送り込むというシーンがありました。(義希の飛び込みが僅かに及ばず得点には繋がりませんでしたが、コーナーキックのチャンスを得ました)。トーレスは自分のポジション、そして味方のポジションを常に把握しています。これが、自分も生きる、味方も生きるというプレイの大前提です。味方の認知ができているプレイヤーなので確実にチャンスメイクを遂行することができます。

3.シュートコースの認知

右サイド、左サイド、双方ともに1度ずつ見せてくれたのですが、ペナルティエリア付近でボールを受けた際に、カットインしてシュートというこのスピードが非常に速かったです。どちらもキーパーセーブやディフェンスのスライディングで入りはしなかったものの、確実にシュートというアクションを取れるのは非常に大きな武器です。ゴールのにおいは確実に充満しています。

改めて言う話でもないのですが、トーレスはまだコンディションが上がらない中でも十分にその実力の片鱗を見せてくれました。分かりきったことですが、鳥栖としての課題は、如何に良いクロスをトーレスに上げるかという所ですよね。それがかなえば豊田を囮にしてトーレスが決めたり、トーレスを囮にして豊田が決めたりという事もできるのですが、いかんせん、この試合でもクロスがトーレスまで行かずに手前でカットされるというシーンが多かったです。トーレスのストロングポイントを生かすためのプレイヤーという意味でも、金崎の加入は非常に大きいかもですね。

ここの所めまぐるしく環境が変わっているサガン鳥栖ですが、現実的には降格圏内にあえいでいます。次節ホーム磐田戦は、一戦必勝の構えで必ず勝ち点3を奪って欲しいと思います。

<画像引用元:DAZN>

鳥栖のセットアップは、攻撃時には4-3-3、守備時には前からプレスをかける時には4-3-3、ミドルサードで構える時には4-4-2、押し込まれてリトリートした時には5-3-2という陣形でした。仙台のセットアップは、攻撃時にはウイングバックが大きく前進し、フォワードに近い位置でプレイしていたので、3-1-4-2のような形でしょうか。守備時には5-1-2-2でミドルサード付近からのプレスを慣行していましたが、ウイングバックがせり出すことによって鳥栖とのミスマッチを解消し、ボールの追い出しに成功しておりました。鳥栖にとっては、ボール回しが窮屈であるうえに、湘南に比べると仙台の方が比較的後ろに重心がありましたので、ウイングバックの裏というスペースも簡単には与えてくれず、攻撃的には小野のドリブルや池田のキープ、ロングボールのセカンドボール狙いという形に依存する格好となってしまいました。

鳥栖の序盤は4-3-3での守備で進めていたのですが、思うようにボールの追い込みが上手くいかずに取りどころを設定できず、ショートカウンターに繋げることが出来ませんでした。4-3-3は攻撃も詰まっていましたが、守備面でもウイークポイントをつかれておりまして、仙台がキーパーやアンカーを利用してフォワードのプレスを外すことに成功すると、鳥栖の中盤が4-3でのブロックにならざるを得ず、センターバックからウイングバックへ早い展開でスライドが追い付かずに、蜂須賀からダイレクトに縦へのパスを出されたり、蜂須賀が吉田を引きずり出すようなドリブルで鳥栖のセンターバックーサイドバック間を空けてそこに仙台のセカンドトップが飛び込むという攻撃を仕掛けられていました。今回はセンターバックーサイドバック間が空いてしまった時には、原川や福田がしっかりとカバーリングできていたため、決定的なピンチとはまでは至らなかったのですが、早い展開でボールをゴールライン近くまで運ばれるのは気持ちよいものではありません。守備を4-4-2にして、仙台最終ライン3人に対してフォワード2人と数的不利を生んだとしても、ウイングバックの攻撃に対する守備アクションを早めるという修正は良かったと思います。

このように、鳥栖にとっては仙台の陣形は

「自分たちの攻撃時にはミラーゲームのようにプレスを受ける」

「守備時にはミスマッチをつかれて3センターの脇をつかれて早い攻撃を受ける」

という決して自分たちの望むような展開とはなっておりませんでした。この状況を察知して、マッシモは前半途中から小野を下げたり、池田に代えて義希を入れたりしつつ、4-4-2システムへとシフトしていきました。結果的にはこの変更が奏功して段々とイニシアチブを握れるようになり、後半の猛攻に繋がったと思います。

前半と後半のシステムの違いによる成果ですが、前半の30分頃から、前からのプレスを少し抑えて、小野を下げてミドルサードから4-4-2で構えるようになり、また、後半に入って池田に代わって義希が入ると4-4-2でビルドアップを試みるようになりました。この変更が良かったのは、サイドハーフ(福田、義希)を高い位置にポジショニングさせてウイングバックをピン止めさせることができた事です。ウイングバックが上がれない仙台はサイドバック(藤田、吉田)にボールが入った時には仙台のセカンドトップがプレスに入る仕組みに変わりました。この鳥栖のシステム変更による仙台のファースト守備の変更によって、最終ラインの前にスペースを作ることができ、そのスペースを利用してフォワードがボールを受けたり、ドイスボランチ(高橋秀、原川)がボールを運べるようになりました。後半の方が鳥栖の攻撃が機能するようになったのは、ビルドアップにおけるパス回しのルートを確保することができたからということです。

実は、前半も4-3-3のまま少し形を変える事によってビルドアップがうまく行く仕組みも構築できていました。それは、ボランチの高橋秀が鳥栖の最終ライン(高橋祐の脇)におちてビルドアップを実施した時です。ミラーゲームのような形になって右サイドで詰まってしまって左サイドに展開したシーンですが、高橋秀が最終ラインに降りることによって、仙台のツートップのプレスに対してひとり余らせることができました。また、センターバックの脇でボールを受けたタイミングで、吉田と原川が高い位置でポジションを取ることにより、仙台のディフェンス陣が高橋秀にプレスをかけるのを躊躇させます。高橋秀はそのスペースを狙ってボールを運び、吉田にボールを預けてサイドの裏のスペースへ走り込みます。この状況を作ることによって、高橋秀が中野を引っ張り、原川は奥埜のポジショニングを引きさげて吉田が前を向いてボールを持つことに成功しました。その後は3人のパス交換で原川がスルーパスを出すチャンスまで演出しています。

この形は仙台のウイングバックのプレスでブレーキがかかっていた右サイドに比べると非常にスムーズにボールを運ぶことができていました。この形を繰り返すと面白いなと思っていたのですが、高橋秀がサイドに出て行ってしまうので、ネガティブトランジション時(攻から守への切り替え時)のリスクを考えると、前半でもありましたし、多用するのを躊躇したのかもしれません。

※ ちなみに、試合中にこのビルドアップの形についてツイートしたのですが、そのツイートが消えてしまっていました。どこに行ったのだろう?(笑) 観客が多くて通信状況が悪かったのかな。

前半から攻守ともに良くもないけど悪くもないという4-3-3ベースの戦いだったのですが、システムを4-4-2に切り替えた結果、試合のイニシアチブを握ることに成功しました。マッシモのこのシステム切り替えの判断としては非常に良かったと思います。(ただし前編で語っていますが、最後の選手交代で藤田を外して安在を投入した上での全体の配置変更は疑問が残るところではあります。)あとは得点を取るだけという状況だったのですが、その1点が本当に遠く、逆に仙台にショートカウンターから決められてしまうという、本当に残念な試合結果に終わりました。なお、失点シーンに関しては、前編に記載しているので本編ではふれません。

さて、今回の目玉は何と言ってもフェルナンド・トーレスですよね。トーレスのプレイの良かったところをまとめました。

1.スペース認知

トーレスのアシスト未遂やゴール未遂に終わったシーンは、上記で述べた、仙台の最終ラインのスペースが空きがちであるという事を察知したトーレスが、上手にそのスペースを使うプレイが絡んでいます。トーレスと言えばスルーパスに対して裏抜けしてゴールというシーンを想像してしまうのですが、裏に使えるスペースがあるかどうかというのは相手の陣形あっての事です。今回の仙台の守備組織では最終ラインの前のスペースを活用した方がより良いという戦術的思想が働いたのだと思います。

2.味方の位置の認知

トーレスが入って最初のボールアクションだったでしょうか。スローインを受けてバックヘッドで小野の下へパスを送ったシーンがありました。ゴール前の場面でも、ハイボールに対して早いタイミングのジャンプで相手を制して、バックヘッドで味方に送り込むというシーンがありました。(義希の飛び込みが僅かに及ばず得点には繋がりませんでしたが、コーナーキックのチャンスを得ました)。トーレスは自分のポジション、そして味方のポジションを常に把握しています。これが、自分も生きる、味方も生きるというプレイの大前提です。味方の認知ができているプレイヤーなので確実にチャンスメイクを遂行することができます。

3.シュートコースの認知

右サイド、左サイド、双方ともに1度ずつ見せてくれたのですが、ペナルティエリア付近でボールを受けた際に、カットインしてシュートというこのスピードが非常に速かったです。どちらもキーパーセーブやディフェンスのスライディングで入りはしなかったものの、確実にシュートというアクションを取れるのは非常に大きな武器です。ゴールのにおいは確実に充満しています。

改めて言う話でもないのですが、トーレスはまだコンディションが上がらない中でも十分にその実力の片鱗を見せてくれました。分かりきったことですが、鳥栖としての課題は、如何に良いクロスをトーレスに上げるかという所ですよね。それがかなえば豊田を囮にしてトーレスが決めたり、トーレスを囮にして豊田が決めたりという事もできるのですが、いかんせん、この試合でもクロスがトーレスまで行かずに手前でカットされるというシーンが多かったです。トーレスのストロングポイントを生かすためのプレイヤーという意味でも、金崎の加入は非常に大きいかもですね。

ここの所めまぐるしく環境が変わっているサガン鳥栖ですが、現実的には降格圏内にあえいでいます。次節ホーム磐田戦は、一戦必勝の構えで必ず勝ち点3を奪って欲しいと思います。

<画像引用元:DAZN>

2018 第34節 : 鹿島アントラーズ VS サガン鳥栖

2018 第33節 : サガン鳥栖 VS 横浜F・マリノス

2018 第32節 : ヴィッセル神戸 VS サガン鳥栖

2018 第31節 : サガン鳥栖 VS V・ファーレン長崎

2018 第30節 : ベガルタ仙台 VS サガン鳥栖

2018 第29節 : サガン鳥栖 VS 湘南ベルマーレ

2018 第33節 : サガン鳥栖 VS 横浜F・マリノス

2018 第32節 : ヴィッセル神戸 VS サガン鳥栖

2018 第31節 : サガン鳥栖 VS V・ファーレン長崎

2018 第30節 : ベガルタ仙台 VS サガン鳥栖

2018 第29節 : サガン鳥栖 VS 湘南ベルマーレ

Posted by オオタニ at 12:29

│Match Impression (2018)