2018年07月04日

トレーニングマッチ サガン鳥栖 VS ロアッソ熊本

サガン鳥栖とロアッソ熊本とのトレーニングマッチのレビューです。

さて、どこまで詳しく書きましょうか。サポーターにも情報統制が求められている時代なので、あくまで一般的な戦術論で記載しましょう。よって、選手名やチーム名は登場しません。ただ、スタンドで試合を見られた方にとっては、あのシーンかなという感じで参考になるかもしれませんし、ならないかもしれません(笑)グレーゾーンレビューということでご了承ください。

試合の入りで重要なのは、当たり前ですが、攻撃・守備(ボールを奪ってゴールへ前進するための一連の流れ)をどのような戦術で戦うのか、チーム全体でコンセプト(概念)を意思統一して臨むことです。最近では「プレーモデル」や「ゲームプラン」という言葉も良く使われています。コンセプトがチームとして意思統一されていないと、選手個々で異なる動きが発生し、組織としてオーガナイズされず、攻撃も守備もままならなくなり、本来は選手の質では圧倒しているはずなのに、なかなか思うように試合を優位に進められないという状況が発生してしまいます。

次に大事なことは、全体で意思統一した形で臨んだにも関わらず、当初想定していた(当初立てていたゲームプラン)攻撃・守備が実現できなかったときに、いかにして素早く切り替えて適切な対応・対策を取ることができるかという点です。相手の動きに対するアジャストをいち早く行ったチームの方が優位に立つことができるようになります。試合の序盤ですごく攻めていたのに、いつのまにか押し込むことができなくなって、気がついたら逆転されていたというのは相手チームがしっかりとアジャストして対策を打った結果という事です。日本代表とベルギー代表の試合で、ベルギー代表が4バックにシステムを変更し、選手交代によって逆転劇を演じたのは、2点を取られるという劣勢に対してアジャストして対策を打った結果ですね。

サッカーは、選手たちの技量のみならず、環境(気温・天候・風向き)の変化、体力の変化、選手交代、審判の判断基準、その時点の順位など、外的要因、内的要因も含めて刻一刻と状況が変わってくるので、あらゆる状況に対して常に対応する準備をしておかなければなりません。

さて、上記を前提として、少し具体的な内容に入ります。一例として、高い位置から押し込んでボールにプレッシャーをかけ、相手ゴールに使い位置でボールを奪ってからショートカウンターをしかけるというプランで試合に臨んだとします。

基本的に、前線のメンバーには、プレッシャーをかけるために相手のビルドアップ隊に対して数的同数のメンバーをアサインすることを求めます。前線に人数をかけて積極的にビルドアップを阻止する形です。相手の最終ラインの人数とフォワードの人数を同数にしてプレッシャーをかかることにより、最終ラインのボール回しを窮屈にしてパスミスを誘発したり、精度のないロングボールを蹴らせようとするものです。

それに対して、ショートパスをつないでボールを保持しながら攻撃を仕掛けていくというゲームプランで入ったチームにとっては、相手がこちらのビルドアップに対してガンガンとプレッシャーをかけてくるとなると、自分たちが描いていたゲームプランに対して「ボールを奪われてショートカウンターを受ける」という「リスク」が発生することになります。

このリスクに対する対策はというと、数的不利を避けるために最終ラインの人数を増やす、相手のポジションから遠い所で受けるように(プレッシャーを受けにくい所で受けるように)ポジションを変える、ビルドアップの出口で数的優位を作るようにポジショニングする…などがあります。また、消極的な策に見えるかもしれませんが、相手のプレッシャーによるボールロストというリスクを避けるために相手が来たらボールを蹴ってしまうということもリスク対策としては十分な選択肢の一つです。もちろん、相手がプレッシャーに来ようとも、選手たちの個々の質が高くてその程度のプレッシャーではドリブルではがせるから問題ないというケースもあるかと思います。モドリッチやピルロがいるチームですね。

通常、「リスク」に対しては「回避」「転嫁」「軽減」「受容」という4種類の策がとられます。先ほどの例をこの分類に当てはめると

回避 ・・・ ショートパスでビルドアップするという攻撃プランを中止し、長いボールを蹴って押し込むというプランに変える。

軽減(低減) ・・・ ビルドアップの人数を増やす、ポジショニングを変えるなどの対策を打って方法を改善し、奪われる可能性を減らす。

受容(保有) ・・・ 当初のプランを変えずにそのままの形でビルドアップする。(何もしなくても選手の質が優位に立っているなど)

転嫁(移転)・・・ なし。

リスク転嫁というのは、例えば交通事故というリスクにおいて、損害が発生した際の費用を支払わなければならないという影響に対して保険を契約することによって費用の支払いを保険会社にお願いする場合などに使います。ビルドアップに関しては、その試合の中で対応しなければならないので、「転嫁」という対応はないのかなと思います。サッカーのプレイで選手たちの対応がどのカテゴリのリスクマネジメントに当たるのかというのを考えると、バックパスやロングキックもリスクマネジメントの一種であることが理解できると思います。

さて、話を戻しますが、前線からの強いプレッシャーを受けたチームは、このまま高い位置で奪われるわけにはいきませんので、何かの対応を選択しなければなりません。良く使われるのはリスク「軽減」ということで「インサイドハーフを最終ラインに落として数的優位を確保する」という対応です。最終ラインをひとり余らせることによって、相手のプレッシャーの逃げ道となるパスコースを作ることができます。スタメン発表では「DF」「MF」「FW」と記載されていますが、実際の戦いではポジショニングが違うよなっていうのは良くあるかと思います。この試合でも、あの方がなぜあの位置になんてことがありましたが、そういうことです。(わかります?(笑))

そうすると、今度はプレッシャーをかけたチーム側が対応を考えないといけません。高い位置で奪うべく、人数をかけてプレスをかけようとしていたのですが、相手がインサイドハーフを落としてビルドアップに人数をかけて来たことに対して、更に人数をかけてプレッシャーをかけて前線で奪いきるのを継続するのか、それとも人数をかけすぎる事によって中盤の人数が薄くなることを逆にリスクと考えて、前にかける人数を制限するのかという選択です。

ここでは、今度は「環境」がリスク対応のひとつの決定要因となります。例えば、「後半アディショナルタイムに1点差で負けている」という状況と「前半試合が始まったばかりでスコアレスの状態」では、リスクのかけ方が異なってきますよね。もちろん、「引き分けでも決勝トーナメント進出」など、この試合の中以外の要因も様々あります。往々にして、試合始まった直後の対応としては、前線のメンバーはそのままの人数にして(相手との数的不利はあるものの)運動量でカバーしながらプレッシャーをかけるというという選択が多いです。

そうやって、プレッシャーをかける側とプレッシャーを受ける側において、局面による数的ミスマッチが生まれます。そのミスマッチを今度はどちらのチームが先にアジャストするのかという戦いが生まれます。攻撃側で言えばビルドアップのやり方を変えたので効果的に前進するためのルートを探る、守備側で言えばプレッシャーのやり方を変えたのでボールの奪いどころを探るという戦いです。戦いに勝った方が(先にアジャストした方が)まずは前半戦を優位に進める事ができます。

このケースにおいて、守備側は、本来数的同数でプレッシャーをかけようとしていたところを相手の対応によってそれがかなわずに、運動量でカバーするように当初のプランを変えざるをえなくなりました。数的不利を感じさせないようにするためには、運動量もさることながら、選手の質も重要になりますし、暑さなどの体力に与える影響も大事な要素となります。

ここで、ひとつのターニングポイントとしては、守備側が数的不利をカバーしきれなくなった時に(プレッシャーが思うようにかけられなかった時に)相手に最終ラインで、ボールを持って周りを見渡せる余裕を与えてしまうというケースの発生です。

高い位置からボールを奪うという事は、当然のことながら全体のラインを高く上げなければなりません。全体のラインを高く上げるということは、逆に言うと最終ラインの背後に大きなスペースを相手に与えてしまう事になります。当初のゲームプランが崩れた時に、このラインコントロールに変更を入れるかというのは非常に悩ましい所です。

守備側のミスとして良くあるのが、当初プランにおいて全体のラインを高くコンパクトに保って高い位置でボールを奪おうとするものの、ビルドアップにおけるボール保持者にプレッシャーがかからないために、フリーで受けた選手からディフェンスラインの裏側の広大なスペースを狙われるというケースです。特に、パスセンスのあるインサイドハーフを最終ラインに落とすシステム変更を行った場合は、裏に抜ける選手に対して最終ラインから一発のパスが出されてしまってピンチになるケースが生じます。

ワールドカップでわかりやすいシーンがあるのですが、セネガル戦で柴崎からのダイアゴナルの長いパスで長友が抜けだして乾の同点ゴールの起点を作ったシーンがありましたがちょうどあんな感じです。あのシーンよりも最終ラインを高く設定していると、更に広大なスペースを与えてしまう事になるので、多少相手のパスの精度が落ちたとしても通ってしまうということになります。裏を取られるというのは、最終ラインの問題よりも、中盤よりも前のプレッシャーのかけ方や、ゲームプランの変更によって最終ラインの位置をアジャストできていない組織としての問題の方が大きいということを理解して頂ければと思います。

ただし、だからと言って、ラインを下げたら良いというわけでもありません。ラインを下げるという事は、相手が自陣に容易に侵入することになります。自陣に侵入するということは、ミドルシュートを打たれるようにもなりますし、クロスを上げられるようにもなります。あまりに引きすぎると防戦一方で攻撃(カウンター)の機会すら逸しかねません。

もっと悪いのは、全体の意思がバラバラで、前線は前から行こうとしているのに、最終ラインは後ろのスペースをケアしたいという動きでライン間のスペースが空いてしまうことです。こうなると、相手がパスをつなぐスペースを易々とあたえてしまうので、守備としては機能しない事になってしまいます。後半終了間際になってラインをコンパクトに保つ体力がなくなって中盤もなく互いに攻撃しあう場面でよく見られます。

抽象的に書いたのでかなり文章が長くなりましたが、ここまでが、前半20分くらいまでの攻防で、しかも片方のチームのビルドアップの話の話です。(笑)

どっちのチームのどんな状況のシーンなのか、分かりました?

これ以上書くと長くなりそうなので、ひとまず、今回はここまでとしておきます。

気が向いたら、続きを書きます。(笑)

さて、どこまで詳しく書きましょうか。サポーターにも情報統制が求められている時代なので、あくまで一般的な戦術論で記載しましょう。よって、選手名やチーム名は登場しません。ただ、スタンドで試合を見られた方にとっては、あのシーンかなという感じで参考になるかもしれませんし、ならないかもしれません(笑)グレーゾーンレビューということでご了承ください。

試合の入りで重要なのは、当たり前ですが、攻撃・守備(ボールを奪ってゴールへ前進するための一連の流れ)をどのような戦術で戦うのか、チーム全体でコンセプト(概念)を意思統一して臨むことです。最近では「プレーモデル」や「ゲームプラン」という言葉も良く使われています。コンセプトがチームとして意思統一されていないと、選手個々で異なる動きが発生し、組織としてオーガナイズされず、攻撃も守備もままならなくなり、本来は選手の質では圧倒しているはずなのに、なかなか思うように試合を優位に進められないという状況が発生してしまいます。

次に大事なことは、全体で意思統一した形で臨んだにも関わらず、当初想定していた(当初立てていたゲームプラン)攻撃・守備が実現できなかったときに、いかにして素早く切り替えて適切な対応・対策を取ることができるかという点です。相手の動きに対するアジャストをいち早く行ったチームの方が優位に立つことができるようになります。試合の序盤ですごく攻めていたのに、いつのまにか押し込むことができなくなって、気がついたら逆転されていたというのは相手チームがしっかりとアジャストして対策を打った結果という事です。日本代表とベルギー代表の試合で、ベルギー代表が4バックにシステムを変更し、選手交代によって逆転劇を演じたのは、2点を取られるという劣勢に対してアジャストして対策を打った結果ですね。

サッカーは、選手たちの技量のみならず、環境(気温・天候・風向き)の変化、体力の変化、選手交代、審判の判断基準、その時点の順位など、外的要因、内的要因も含めて刻一刻と状況が変わってくるので、あらゆる状況に対して常に対応する準備をしておかなければなりません。

さて、上記を前提として、少し具体的な内容に入ります。一例として、高い位置から押し込んでボールにプレッシャーをかけ、相手ゴールに使い位置でボールを奪ってからショートカウンターをしかけるというプランで試合に臨んだとします。

基本的に、前線のメンバーには、プレッシャーをかけるために相手のビルドアップ隊に対して数的同数のメンバーをアサインすることを求めます。前線に人数をかけて積極的にビルドアップを阻止する形です。相手の最終ラインの人数とフォワードの人数を同数にしてプレッシャーをかかることにより、最終ラインのボール回しを窮屈にしてパスミスを誘発したり、精度のないロングボールを蹴らせようとするものです。

それに対して、ショートパスをつないでボールを保持しながら攻撃を仕掛けていくというゲームプランで入ったチームにとっては、相手がこちらのビルドアップに対してガンガンとプレッシャーをかけてくるとなると、自分たちが描いていたゲームプランに対して「ボールを奪われてショートカウンターを受ける」という「リスク」が発生することになります。

このリスクに対する対策はというと、数的不利を避けるために最終ラインの人数を増やす、相手のポジションから遠い所で受けるように(プレッシャーを受けにくい所で受けるように)ポジションを変える、ビルドアップの出口で数的優位を作るようにポジショニングする…などがあります。また、消極的な策に見えるかもしれませんが、相手のプレッシャーによるボールロストというリスクを避けるために相手が来たらボールを蹴ってしまうということもリスク対策としては十分な選択肢の一つです。もちろん、相手がプレッシャーに来ようとも、選手たちの個々の質が高くてその程度のプレッシャーではドリブルではがせるから問題ないというケースもあるかと思います。モドリッチやピルロがいるチームですね。

通常、「リスク」に対しては「回避」「転嫁」「軽減」「受容」という4種類の策がとられます。先ほどの例をこの分類に当てはめると

回避 ・・・ ショートパスでビルドアップするという攻撃プランを中止し、長いボールを蹴って押し込むというプランに変える。

軽減(低減) ・・・ ビルドアップの人数を増やす、ポジショニングを変えるなどの対策を打って方法を改善し、奪われる可能性を減らす。

受容(保有) ・・・ 当初のプランを変えずにそのままの形でビルドアップする。(何もしなくても選手の質が優位に立っているなど)

転嫁(移転)・・・ なし。

リスク転嫁というのは、例えば交通事故というリスクにおいて、損害が発生した際の費用を支払わなければならないという影響に対して保険を契約することによって費用の支払いを保険会社にお願いする場合などに使います。ビルドアップに関しては、その試合の中で対応しなければならないので、「転嫁」という対応はないのかなと思います。サッカーのプレイで選手たちの対応がどのカテゴリのリスクマネジメントに当たるのかというのを考えると、バックパスやロングキックもリスクマネジメントの一種であることが理解できると思います。

さて、話を戻しますが、前線からの強いプレッシャーを受けたチームは、このまま高い位置で奪われるわけにはいきませんので、何かの対応を選択しなければなりません。良く使われるのはリスク「軽減」ということで「インサイドハーフを最終ラインに落として数的優位を確保する」という対応です。最終ラインをひとり余らせることによって、相手のプレッシャーの逃げ道となるパスコースを作ることができます。スタメン発表では「DF」「MF」「FW」と記載されていますが、実際の戦いではポジショニングが違うよなっていうのは良くあるかと思います。この試合でも、あの方がなぜあの位置になんてことがありましたが、そういうことです。(わかります?(笑))

そうすると、今度はプレッシャーをかけたチーム側が対応を考えないといけません。高い位置で奪うべく、人数をかけてプレスをかけようとしていたのですが、相手がインサイドハーフを落としてビルドアップに人数をかけて来たことに対して、更に人数をかけてプレッシャーをかけて前線で奪いきるのを継続するのか、それとも人数をかけすぎる事によって中盤の人数が薄くなることを逆にリスクと考えて、前にかける人数を制限するのかという選択です。

ここでは、今度は「環境」がリスク対応のひとつの決定要因となります。例えば、「後半アディショナルタイムに1点差で負けている」という状況と「前半試合が始まったばかりでスコアレスの状態」では、リスクのかけ方が異なってきますよね。もちろん、「引き分けでも決勝トーナメント進出」など、この試合の中以外の要因も様々あります。往々にして、試合始まった直後の対応としては、前線のメンバーはそのままの人数にして(相手との数的不利はあるものの)運動量でカバーしながらプレッシャーをかけるというという選択が多いです。

そうやって、プレッシャーをかける側とプレッシャーを受ける側において、局面による数的ミスマッチが生まれます。そのミスマッチを今度はどちらのチームが先にアジャストするのかという戦いが生まれます。攻撃側で言えばビルドアップのやり方を変えたので効果的に前進するためのルートを探る、守備側で言えばプレッシャーのやり方を変えたのでボールの奪いどころを探るという戦いです。戦いに勝った方が(先にアジャストした方が)まずは前半戦を優位に進める事ができます。

このケースにおいて、守備側は、本来数的同数でプレッシャーをかけようとしていたところを相手の対応によってそれがかなわずに、運動量でカバーするように当初のプランを変えざるをえなくなりました。数的不利を感じさせないようにするためには、運動量もさることながら、選手の質も重要になりますし、暑さなどの体力に与える影響も大事な要素となります。

ここで、ひとつのターニングポイントとしては、守備側が数的不利をカバーしきれなくなった時に(プレッシャーが思うようにかけられなかった時に)相手に最終ラインで、ボールを持って周りを見渡せる余裕を与えてしまうというケースの発生です。

高い位置からボールを奪うという事は、当然のことながら全体のラインを高く上げなければなりません。全体のラインを高く上げるということは、逆に言うと最終ラインの背後に大きなスペースを相手に与えてしまう事になります。当初のゲームプランが崩れた時に、このラインコントロールに変更を入れるかというのは非常に悩ましい所です。

守備側のミスとして良くあるのが、当初プランにおいて全体のラインを高くコンパクトに保って高い位置でボールを奪おうとするものの、ビルドアップにおけるボール保持者にプレッシャーがかからないために、フリーで受けた選手からディフェンスラインの裏側の広大なスペースを狙われるというケースです。特に、パスセンスのあるインサイドハーフを最終ラインに落とすシステム変更を行った場合は、裏に抜ける選手に対して最終ラインから一発のパスが出されてしまってピンチになるケースが生じます。

ワールドカップでわかりやすいシーンがあるのですが、セネガル戦で柴崎からのダイアゴナルの長いパスで長友が抜けだして乾の同点ゴールの起点を作ったシーンがありましたがちょうどあんな感じです。あのシーンよりも最終ラインを高く設定していると、更に広大なスペースを与えてしまう事になるので、多少相手のパスの精度が落ちたとしても通ってしまうということになります。裏を取られるというのは、最終ラインの問題よりも、中盤よりも前のプレッシャーのかけ方や、ゲームプランの変更によって最終ラインの位置をアジャストできていない組織としての問題の方が大きいということを理解して頂ければと思います。

ただし、だからと言って、ラインを下げたら良いというわけでもありません。ラインを下げるという事は、相手が自陣に容易に侵入することになります。自陣に侵入するということは、ミドルシュートを打たれるようにもなりますし、クロスを上げられるようにもなります。あまりに引きすぎると防戦一方で攻撃(カウンター)の機会すら逸しかねません。

もっと悪いのは、全体の意思がバラバラで、前線は前から行こうとしているのに、最終ラインは後ろのスペースをケアしたいという動きでライン間のスペースが空いてしまうことです。こうなると、相手がパスをつなぐスペースを易々とあたえてしまうので、守備としては機能しない事になってしまいます。後半終了間際になってラインをコンパクトに保つ体力がなくなって中盤もなく互いに攻撃しあう場面でよく見られます。

抽象的に書いたのでかなり文章が長くなりましたが、ここまでが、前半20分くらいまでの攻防で、しかも片方のチームのビルドアップの話の話です。(笑)

どっちのチームのどんな状況のシーンなのか、分かりました?

これ以上書くと長くなりそうなので、ひとまず、今回はここまでとしておきます。

気が向いたら、続きを書きます。(笑)

2020年度シーズンのサガン鳥栖レビューについて

トレーニングマッチ サガン鳥栖 VS アビスパ福岡

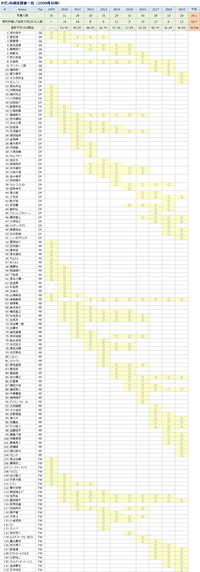

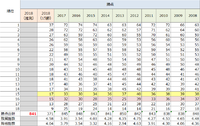

前年度在籍していたサガン戦士が翌年度不在となってしまう割合

サガン鳥栖の勝敗と担当主審との関係(2014 to 2018)

マッシモ解任報道について(マッシモ解任のタイミング)

ベルギー代表をサガン鳥栖の選手で置き換えてみました。

トレーニングマッチ サガン鳥栖 VS アビスパ福岡

前年度在籍していたサガン戦士が翌年度不在となってしまう割合

サガン鳥栖の勝敗と担当主審との関係(2014 to 2018)

マッシモ解任報道について(マッシモ解任のタイミング)

ベルギー代表をサガン鳥栖の選手で置き換えてみました。

Posted by オオタニ at 12:53

│SAgAN Diary