2019年05月16日

2019 第11節 : サガン鳥栖 VS ガンバ大阪

2019シーズン 第11節、ガンバ大阪戦のレビューです。

■ スタメン

ミョンヒ監督体制初陣となったルヴァンカップ柏レイソル戦では、出場機会の少なかった石井、樋口などの新進気鋭の若手と、豊田、岩下などの怜悧狡猾なベテランをスタメンに起用。ベンチにもユースの選手が多数ベンチに入っている新鮮な陣容でした。実は、この試合、若干寝ぼけ眼で、のんびりとスタジアムに向かっていたのですが、スタメン発表と同時にぱっちりと目が冴えてしまい、ついついスタジアムに向かう足が猛烈にスピードアップしてしまいました(笑)

柏戦で、得点こそ取れなかったものの、無失点で終えるというまずまずの結果としてミョンヒ監督の初戦を戦ってくれた選手たち。今度はミョンヒ体制初のリーグ戦で、どのメンバーがスタメンに起用されるかというところが着目点だったのですが、ほぼ大分戦と同じメンバーであった中、柏戦で顕在っぷりをアピールした豊田が唯一ルヴァンメンバーからのスタメン起用となりました。また、怪我から復帰した福田もキャプテンとして初登場。期待が高まります。

■ システム

鳥栖は4-4-2システム。ミョンヒさんは、昨年度の就任後もこのスタイルで立て直しを図りましたが、今回も4-4-2システムでの船出となりました。守備の方式も相手にミラーで合わせる形で組むのではなく、ゾーン守備を基調としながら、入ってきたボールの行方に合わせてプレッシングを整えていくオーソドックスなスタイルで、奇をてらわずにノーマルな形での再出発となりました。

G大阪は前節と同じくファンウィジョをトップに置いた4-2-3-1でのセットアップ。遠藤の起用が、中盤でのボール保持を推し進めていきたいという意思を感じます。

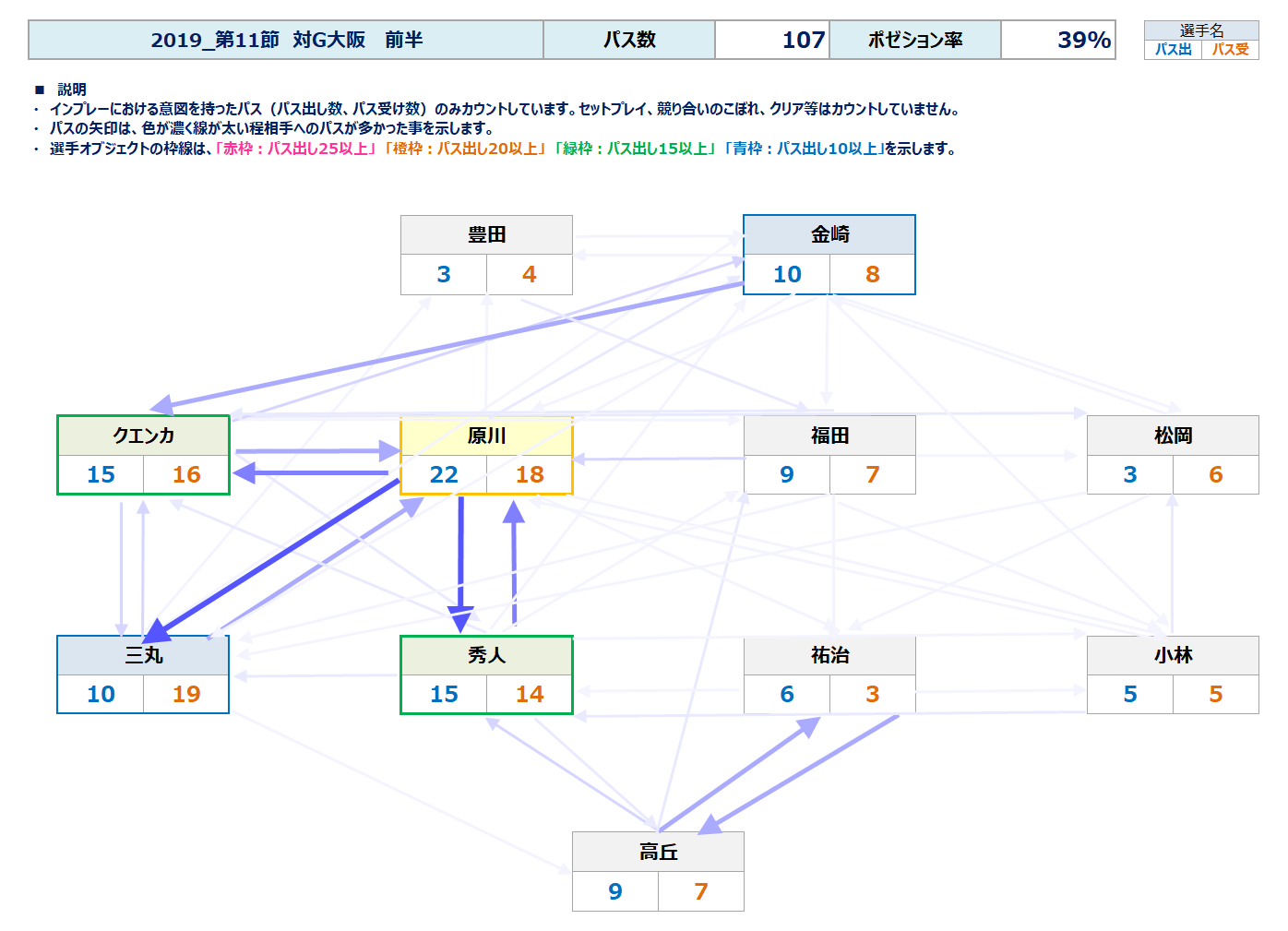

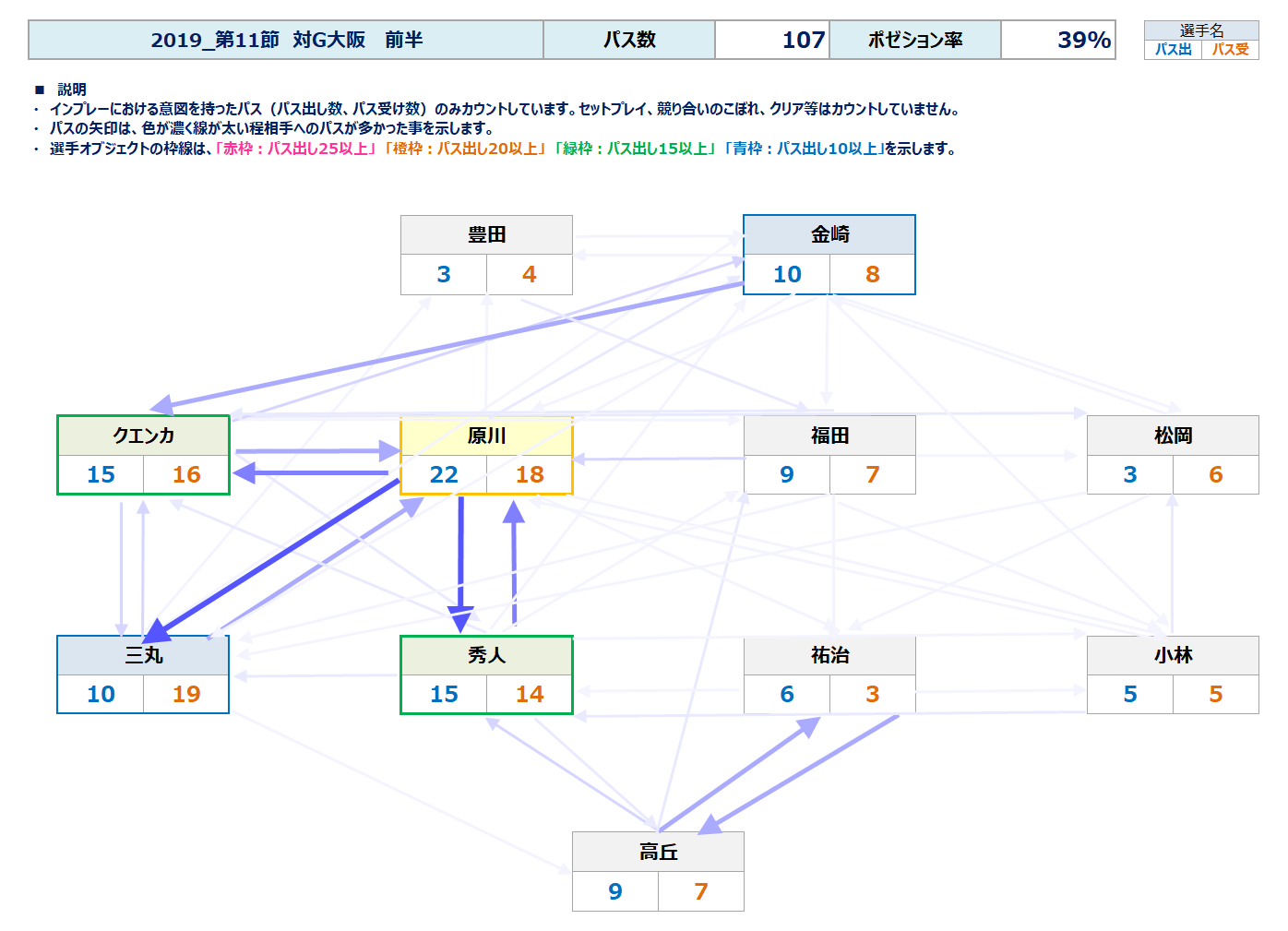

■ パスネットワーク図

■ 豊田起用のメッセージ

豊田の起用によって、サガン鳥栖というチームに2つの命が吹き込まれます。ひとつはロングボールをフィフティフィフティ以上のアドバンテージに変えてしまう高さと強さ。そしてもうひとつは前線での二度追い、三度追いも辞さないプレッシングによる守備面での活性化です。

試合は早速この試合で鳥栖が貫きたかったプランを表現します。左サイドでクエンカ、原川がボール保持しつつ、三丸のオーバーラップを促して最後は中央の豊田と金崎で勝負という形です。3分頃には、ニアサイドに飛び込む豊田に対して三丸がスピードのあるクロスボールを上げるというご挨拶代わりの攻撃を見せました。

この試合の鳥栖は非常にはっきりとしたプランがありまして、攻撃の局面では金崎がゲームメイクを担当し、彼がボールを引き出してポストプレイの役割を果たします。豊田はロングボール以外の局面では可能な限り中央で構えて最短距離でゴールに向かう事のできるポジションを取ります。パスネットワーク図でもありますように、ボールを受ける回数とさばく回数は金崎の方が多く、豊田はフィフティのボールを競り合うかもしくは最後のクロスのシーンで顔を出す役割(パスネットワーク図のパスの出し手としては登場しない役割)となっています。

これによって、サイドでボールを持った状況で、相手の陣形が整わないうちに早めに豊田めがけてクロスを上げるという形が実現出来ます。この試合では、三丸のこの3分のクロスのほかにも35分、46分、54分の場面など、豊田を生かすべく早めにクロスを上げるシーンが多く目立ちました。

■ ポジショニングによって優位性を作ったミョンヒ監督

この試合の鳥栖の狙いですが、ざっくり表したのがこの図です。

ボール保持ではセンターバック2名を大きく広げ、その間を埋めるように高丘を中央におきつつ後方3人でビルドアップを行い、相手のツートップ間にアンカーのような形で福田がボールを引き出す形を作り、1列目の突破を狙います。

福田がアンカー的役割で中央にポジショニングするため、ドイスボランチを組む原川は左サイド重視のポジショニングをとりました。崩しの形としては、原川もしくはクエンカがサイドバックの前にポジションをとり、ガンバのサイドバックを揺さぶるような動きを見せます。サイドバックを動かすことによって、中央で鎮座している豊田にピン留めされているセンターバックとサイドバックとの間のギャップをつくろうとする動きです。パスネットワーク図を見ても、パス交換は左サイドを中心に行われており、今回の攻撃の軸は左サイドであったことが分かります。

原川のポジショニングによって人数をかけている分、ボール保持は左サイドが中心となりましたが、右サイドにおいても小林が幅を取り、松岡がサイドバックをけん制するポジショニングをとりました。サイドチェンジ後に小林からサイドバックの前でボールを受けた松岡がファールをもらうシーンが何度かあったように、サイドチェンジが発生しても右サイドのメンバーが一人で孤立するわけではなく、両サイドのスペースが生まれれば積極的にチャレンジする形を模索していました。

カレーラスさんは局面に人数を集め、特にブロックの外のエリアに人数をかけて利用して相手守備網を攻略しようという形を作りました。秀人を大外に置く配置やフォワード二人がサイドに流れて起点を作る形がよい例ですね。ミョンヒさんの場合はサイド、ハーフスペース、中央にバランス良く選手を配置(すべてのレーンに人を配置)し、ボール保持を続けていく中で生み出されたギャップを使って前進を図ろうとする意図を感じます。

ミョンヒさんの配置を生かすためには、秀人、祐治、福田、そして高丘のボール保持が大事なわけでありまして、今節は長いボールを蹴らされるシーンが目立ちましたが、本来はゴールキーパーも含めたビルドアップで相手の1列目を攻略したいところ。そうすることによって、ボールを持ち出した次のアクションで相手の2列目を動かす事ができます。2列目が動き出すと、相手守備網のギャップ(スペース)を作りだすことができ、配置が生かされる形を作ることができます。

今節の戦い方を見ると、最初からロングボールありきではなく、豊田へのロングボールはあくまでも「困ったときの豊田」でした。ロングボールを主軸にすると、どうしても豊田の個、そして中盤の運動量に頼ってしまう偶発性の高い攻撃となってしまいます。配置で崩す攻撃パターンを作り出せると、選手が変わっても崩れない(選手の質に頼りきらない)攻撃の仕組みができ、そして豊田、トーレスが本来のゴールゲッターとして活かせる仕組みを作ることが出来ます。理想としてはですね。

<試合中の具体例>

ガンバ大阪は4-2-3-1から守備時は4-4-2へと変化し、ファンウィジョと遠藤で前線のプレッシングをしかけます。ガンバのプレッシングも整理されていて、高丘がボール保持したタイミングで、秀人へのパスコースを遮断しながら一人がプレッシングをしかけます。祐治にはもう一人の前線がつき、出口となるはずの福田には倉田がマーキング。序盤で体力のある2人の素早いプレッシングによって高丘の動きが制限され、ロングボールを蹴らされてしまう展開が続きます。

蹴らされてしまったロングボールなのですが、鳥栖にとっては豊田が生きる展開となりまして、ロングボールをフィフティフィフティ以上のものにしてくれる彼の力によって中盤でボールをうまく拾える展開が生まれます。前線からのプレッシングではある程度整理されていたG大阪でしたが、中盤で鳥栖がボールを保持する局面になると、うまく対処することができずに手を焼いていました。

(1) サイドバックに選択を強いるポジショニング

この試合で鳥栖が幾度も活用していたのは、ガンバのライン間、特にサイドバックの前に人を立たせるポジショニングでした。ゴール前には豊田が控えていて油断すると低い位置からでも素早いクロスが送られて来るので、ガンバとしては豊田を無視してセンターバックのポジションを中央から移すわけにはいきません。いわゆる、豊田がセンターバックを「ピン留めする」という状況が生まれます。センターバックが動けない状況下にあるため、鳥栖はサイドバックさえ動かせば、攻撃の中で狙う事のできるスペースを作り出すことができます。

図は21分のシーンです。ボール保持の中で、左サイドの三丸を高いポジションに置き、ボランチの原川を1列上げて米倉の前に立たせます。これによって米倉に守備の選択を迫ることになります。

・ 三丸についてしまうとセンターバックとのギャップを空けてしまい原川に侵入される。

・ 原川についてしまうと大外の三丸をフリーにしてしまい豊田へのクロスを許してしまう。

本来は、米倉がこの選択を決めなければならない前にG大阪としては双方のパスコースを消したかったところでしょうが、クエンカが1列引いてボールを受けていることで、プレッシングで安易に飛び込んでしまうとかわされるリスクとも戦わなければなりません。鳥栖はこの配置をとることによって、G大阪に対して守備の課題を突き付けることに成功していることになります。

このシーンでは、クエンカがボール保持してドリブルを開始したところで動き始めます。小野瀬がプレッシングを開始して原川へのパスコースを消しながらクエンカをサイドに追い込もうとします。これによって米倉は三丸へのケアを意識します。しかしながら、クエンカがサイドにボールを運びながらも小野瀬がコースを完全に消す直前にセンターバックとサイドバックとのギャップでフリーとなった原川へパスを送ります。原川はダイレクトで三丸へ戻し、三丸は素早いクロスで豊田の惜しいヘディングシュートを演出しました。このシーンは、鳥栖が選手の配置でガンバ大阪の守備を攻略し、豊田のストロングを生かすシュートまで結びつけたシーンでした。ここで豊田が決めたらかなり盛り上がったんでしょうけどね。シュートが惜しくも外れました。

36分の原川のビッグチャンスにおいても、三丸のアーリークロスのこぼれ球を拾った原川が、米倉の前でポジションを取っているクエンカとのワンツーで抜け出しました。これも、米倉の前のスペースを効率的に活用したことによって生まれています。米倉の前でボールを受けたクエンカが、米倉の前に入り込んできた原川にボールを渡し、キックフェイント一つでサイドをぶち抜いたシーンは素晴らしかったですね。あとは決めるだけでしたがそこはちょっと(笑)

38分からのボール回しにおいても、この試合の狙い通りの形づくりができていました。センターバック2名と福田は中央でトライアングルを作り、クエンカ、松岡がサイドバックの前にポジションを取ってサイドバックをひきつけ、ワイドに開く三丸、小林をフリーにしつつ自らもフリーでボールを受け取る形を作ります。この頃には、体力の低下によってガンバの前線もプレッシングに出てこれなくなっており、余裕を持ってボールを回せている時間帯でしたので、じっくりとビルドアップすることができていました。

さて、このボール回しの中での39分のシーンでは、サイドバックの前で松岡が非常に良いポジションを取っていたのですが、豊田からのポストプレイでのボールを受けとった福田の選択はアウトサイドの三丸へのパスでした。遠藤のプレッシングがあったものの、ここは松岡に出してほしかったかなというのはあります。右サイドも小林が大きく幅を取って張っていましたし、松岡ならばひとりはがして前に前進することもできますし、小林、金崎とパスコースがある中での選択もあり、そのチャレンジが見たかったかなという所ですね。

(2)コーナーキックのポジショニング

鳥栖は久しぶりにコーナーキックから決まった得点で先制点を上げました。今シーズンも幾度となくコーナーキックを得ていましたが、なかなかチャンスに結び付けられなかったのですが、ポジションの取り方をルール化することによって、多くのシュートチャンスを得ることができました。13分のコーナーキックのポジショニングを図で表します。

原川が蹴る瞬間にはゴールキーパーの近くに豊田とクエンカがポジショニング。ファーサイドには金崎、秀人、裕治がセットアップします。蹴った瞬間に、ゴール前ニアサイドに豊田、ゴール前ファーサイドにクエンカ、ゴール前中央へ金崎、ニアサイドに秀人、ファーサイドに祐治という動きを見せます。原川が相手の守備陣形をしっかりと見て、ゾーンで守るガンバ大阪に対して隙が生まれそうなエリアに対して早いボールを蹴りこむという形を作ったため、鳥栖はバランスよく人員が配置されている状態でしっかりとシュートへつなげることができました。この試合では、蹴ったはいいものの誰も競ることができなかったというシーンも生まれず、バランスの良い配置が生かされた格好となりました。15分の先制点はもちろん、13分の祐治のシュートも惜しかったですし、18分の金崎のシュートも惜しいシーンでした。すべて、同じ配置でコーナーキックをシュートまで結びつけています。

■ 1人で2人を相手に守備する鳥栖の前線

幸先よく先制点を奪ったサガン鳥栖。得点をとったことによって、無理に攻撃に出る必要がなくなり、試合のパワーを守備にかけることが可能となります。この日のサガン鳥栖が選択した守備は、原則的にはミドルサードでの4-4ブロッキング。そして、豊田・金崎をトリガーとした積極的なプレッシングでした。

ボールを保持したいガンバは、最終ラインに今野が下がって3人でボール保持を試みます。ツートップの鳥栖は、プレッシングの人数を合わせるため、サイドハーフ(松岡orクエンカ)を押し出してプレッシングに臨みます。中央でボールを持つボランチに対してサイドへボールを促すプレッシングを開始。ここからが豊田・金崎の本領発揮の部分でありまして、今野がサイドにボールを展開すると同時に、サイドでボールを受けるセンターバックに対しても、中央のボランチへのパスコースを遮断するべく二度追いのプレッシングを開始します。ボランチに戻すコースを失ったセンターバックは縦へのパスを狙いますが、縦のコースは松岡とクエンカが非常に良いスプリントで制限をかけてきました。ここが、一つ目のボールを奪うポイントでした。

ガンバはサイドバックが大外で幅をとっており、クエンカや松岡のプレッシャーが間に合わなかった場合は、外で幅をとるサイドバックへ展開します。ここで松岡とクエンカがまたよいスプリントを見せまして、サイドバックにボールが出された瞬間に、素早くリトリートのスプリントを見せ、サイドバックへのプレッシングも見せてくれました。最終ラインへのプレッシングがはまらなくてサイドに逃げられたとしても、すぐに松岡・クエンカがリトリートすることで第二形態のブロック守備へとすぐさま変化することができ、また、このスプリントによって、鳥栖のサイドバックが、G大阪のサイドハーフ(小野瀬・アデミウソン)を見れる形を作れたことも余分なスペースを与えないという意味では非常に大きかったです。

大分戦で、1人で2人を見るスプリント力の話になり、クエンカは適正ではないということを記載していましたが、ここはお詫びしなければならないところでありまして、確固たる戦術と役割を与えれば、クエンカも迷いなくスプリントを見せてくれる選手であることを認識しました。特に圧巻だったのは、50分、51分、52分、56分に見せてくれたクエンカのカット。前線の追い込みに反応するようにガンバのセンターバック、サイドバックに詰め寄るスプリントで何度もビルドアップを破壊してくれました。当然、クエンカのみならず松岡も同様のスプリントとプレッシングを幾度となく発揮しており、この試合のプレッシング守備は、松岡とクエンカなしでは語れないほど、彼らがハードワークを見せてくれたと思います。

■ ガンバの攻撃

鳥栖の積極的なプレッシングとミドルサードにおけるリンクの切れない鳥栖の4-4ブロックを前に、前線への配球のみならずビルドアップもままならなくなってきたガンバは、20分すぎ頃から徐々に遠藤、ファンウィジョがボールを受けるために最終ライン付近まで下がるポジショニングを始めます。これでボールポゼション率は確かに回復し、後ろでボールを持つことはできるようになったものの、前線に人がいないために、前進するパスコースが見当たらなくなります。そして、全体がボール保持の為に下がっている状態にも関わらず、長いボールを前線に放り込むという中途半端な攻撃に手を染めてしまい、鳥栖の格好のカウンターの餌食となってしまいました。

図は、ショートカウンター34分のシーンです。

鳥栖のコンパクトなブロックとプレッシングで、今野も倉田も最終ラインに下がってビルドアップ隊に加わります。なかなかボールがもらえないファンウィジョも徐々にポジショニングが下がってきていました。このように、前線に人がいない状態、セカンドボールを拾う体制も作れていない状態であるにもかかわらず、前進できないことで焦れてしまった今野が、鳥栖の守備陣で囲まれている遠藤に対して中途半端な長いボールを蹴ってしまい、福田のカットから鳥栖のカウンターを食らってしまいました。ビルドアップにかける人数、ファンウィジョの引いたポジショニング、遠藤が長いボールのターゲットとなるなど、前半のガンバはどこかちぐはぐな感じで、結局、前半にガンバが作ったチャンスは、裏に走りこむファンウィジョに送り込んだロングボールやカウンターでのアデミウソンのドリブルなど、スピードと強さに頼る攻撃で前半を終えることになってしまいました。

<食野を活用した後半の修正>

後半になって、ガンバは遠藤に代えて食野を投入します。この宮本監督の修正は非常に素晴らしく、鳥栖のプレッシングに苦しんでいたガンバが、プレッシングによって発生するスペースを突いた攻撃をしかけるようになります。まず、前半にうまくいかなかった例をひとつ図で示します。

22分のシーンですが、先ほど紹介した34分のシーンと同じく、ボール保持のために後ろにメンバーが集中してしまっています。それに対して鳥栖は、無理に人数を合わせるプレッシングをしかけるのではなく、ボール保持はさせておいて、パスの出所を抑えるブロック守備を構築します。豊田、金崎、クエンカによって前方へのパスコースを制限された倉田が選択したのは、三丸の背後のスペースを狙うパスでした。しかしながら、そこに走りこませるのは三丸のマーキング相手の小野瀬だったため、三丸が対応するのに難くなく、難なく先にボールに追いついてクリアしました。

ガンバ大阪は、後半に入って、食野が入ったことによって、このスペースの狙い方を変えてきます。

サイドに幅をとる選手に早めにボールを展開するようにし、豊田と金崎のプレッシングが到達しないエリアへボールを運びます。サイドバックがボール保持し、縦関係にサイドハーフを置くことによって、鳥栖がクエンカ&三丸(松岡&小林)でプレッシングを開始します。このプレッシングによって生まれるサイドバックの裏のスペースが、後半の狙いどころでありまして、食野が裏へのランニングでしっかりと入り込み、そしてガンバの選手もそのスペースを狙うボールを幾度も送り込んでいました。この57分のシーンは食野のトラップが流れてしまったためにチャンスになりませんでしたが、62分のシーンでは、食野がサイドバックの裏を突くことによってボールを受け、カットインしてシュートを打つチャンスを作ります。このシーンは高丘の好セーブによって救われたのですが、ガンバ宮本監督の後半の修正によって生まれた、論理的な仕組みによるものでした。

しかし、アディショナルタイムの食野のゴールは度肝を抜かれましたね。鳥栖の選手5人が束になってかかっていきましたが、それでも止められずに、強烈なシュートが見事にゴールに突き刺さりました。ずば抜けた個の質によって戦術を無効化できてしまうシーンをまざまざと見せられてしまいましたが、ある意味あきらめの付くスーパーゴールでしたね。

■ おわりに

ミョンヒさんは「局所的な数的優位」よりは「バランスの取れた配置」で攻撃を組み立てる形を指向する指揮官である事を感じとれました。ここで一つデータを見ると

カレーラスさん時代の過去数試合のクロス成功率を見てみますと

川崎戦 2/20・・・10%

松本戦 5/34・・・15%

湘南戦 6/29・・・21%

だったのですが、この試合では

G大阪戦8/22・・・36%

と、以前よりも高いクロス成功率で攻撃を仕掛けることができました。

中央に「高さに強い選手」を、「ルール化された状態」で配置することによって、成功確率は変わります。コーナーキックからのシュートチャンスをいくつも作りましたし、クロスから豊田やトーレスの惜しいシュートシーンも演出できました。メンバー的に変わらない陣容であっても、選手の配置によって攻撃の仕組みも効果も変わることが見て取れます。

まだ1試合が終わっただけなのですが、監督交代直後に結果を残した事で選手たちの雰囲気も変わるでしょう。久しぶりの勝ち点3は自信にもなるでしょうし、何よりもこの勝ち点3で、最下位(18位)と言いながらも13位まで勝ち点3差に迫ることができたことが良かったと思います。次の広島戦が大事です。広島も4連敗と調子を崩している状態ですので、勝てずとも何とか勝ち点1だけでも拾って帰れたらいいなと思います。

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事保たれている事

■ スタメン

ミョンヒ監督体制初陣となったルヴァンカップ柏レイソル戦では、出場機会の少なかった石井、樋口などの新進気鋭の若手と、豊田、岩下などの怜悧狡猾なベテランをスタメンに起用。ベンチにもユースの選手が多数ベンチに入っている新鮮な陣容でした。実は、この試合、若干寝ぼけ眼で、のんびりとスタジアムに向かっていたのですが、スタメン発表と同時にぱっちりと目が冴えてしまい、ついついスタジアムに向かう足が猛烈にスピードアップしてしまいました(笑)

柏戦で、得点こそ取れなかったものの、無失点で終えるというまずまずの結果としてミョンヒ監督の初戦を戦ってくれた選手たち。今度はミョンヒ体制初のリーグ戦で、どのメンバーがスタメンに起用されるかというところが着目点だったのですが、ほぼ大分戦と同じメンバーであった中、柏戦で顕在っぷりをアピールした豊田が唯一ルヴァンメンバーからのスタメン起用となりました。また、怪我から復帰した福田もキャプテンとして初登場。期待が高まります。

■ システム

鳥栖は4-4-2システム。ミョンヒさんは、昨年度の就任後もこのスタイルで立て直しを図りましたが、今回も4-4-2システムでの船出となりました。守備の方式も相手にミラーで合わせる形で組むのではなく、ゾーン守備を基調としながら、入ってきたボールの行方に合わせてプレッシングを整えていくオーソドックスなスタイルで、奇をてらわずにノーマルな形での再出発となりました。

G大阪は前節と同じくファンウィジョをトップに置いた4-2-3-1でのセットアップ。遠藤の起用が、中盤でのボール保持を推し進めていきたいという意思を感じます。

■ パスネットワーク図

■ 豊田起用のメッセージ

豊田の起用によって、サガン鳥栖というチームに2つの命が吹き込まれます。ひとつはロングボールをフィフティフィフティ以上のアドバンテージに変えてしまう高さと強さ。そしてもうひとつは前線での二度追い、三度追いも辞さないプレッシングによる守備面での活性化です。

試合は早速この試合で鳥栖が貫きたかったプランを表現します。左サイドでクエンカ、原川がボール保持しつつ、三丸のオーバーラップを促して最後は中央の豊田と金崎で勝負という形です。3分頃には、ニアサイドに飛び込む豊田に対して三丸がスピードのあるクロスボールを上げるというご挨拶代わりの攻撃を見せました。

この試合の鳥栖は非常にはっきりとしたプランがありまして、攻撃の局面では金崎がゲームメイクを担当し、彼がボールを引き出してポストプレイの役割を果たします。豊田はロングボール以外の局面では可能な限り中央で構えて最短距離でゴールに向かう事のできるポジションを取ります。パスネットワーク図でもありますように、ボールを受ける回数とさばく回数は金崎の方が多く、豊田はフィフティのボールを競り合うかもしくは最後のクロスのシーンで顔を出す役割(パスネットワーク図のパスの出し手としては登場しない役割)となっています。

これによって、サイドでボールを持った状況で、相手の陣形が整わないうちに早めに豊田めがけてクロスを上げるという形が実現出来ます。この試合では、三丸のこの3分のクロスのほかにも35分、46分、54分の場面など、豊田を生かすべく早めにクロスを上げるシーンが多く目立ちました。

■ ポジショニングによって優位性を作ったミョンヒ監督

この試合の鳥栖の狙いですが、ざっくり表したのがこの図です。

ボール保持ではセンターバック2名を大きく広げ、その間を埋めるように高丘を中央におきつつ後方3人でビルドアップを行い、相手のツートップ間にアンカーのような形で福田がボールを引き出す形を作り、1列目の突破を狙います。

福田がアンカー的役割で中央にポジショニングするため、ドイスボランチを組む原川は左サイド重視のポジショニングをとりました。崩しの形としては、原川もしくはクエンカがサイドバックの前にポジションをとり、ガンバのサイドバックを揺さぶるような動きを見せます。サイドバックを動かすことによって、中央で鎮座している豊田にピン留めされているセンターバックとサイドバックとの間のギャップをつくろうとする動きです。パスネットワーク図を見ても、パス交換は左サイドを中心に行われており、今回の攻撃の軸は左サイドであったことが分かります。

原川のポジショニングによって人数をかけている分、ボール保持は左サイドが中心となりましたが、右サイドにおいても小林が幅を取り、松岡がサイドバックをけん制するポジショニングをとりました。サイドチェンジ後に小林からサイドバックの前でボールを受けた松岡がファールをもらうシーンが何度かあったように、サイドチェンジが発生しても右サイドのメンバーが一人で孤立するわけではなく、両サイドのスペースが生まれれば積極的にチャレンジする形を模索していました。

カレーラスさんは局面に人数を集め、特にブロックの外のエリアに人数をかけて利用して相手守備網を攻略しようという形を作りました。秀人を大外に置く配置やフォワード二人がサイドに流れて起点を作る形がよい例ですね。ミョンヒさんの場合はサイド、ハーフスペース、中央にバランス良く選手を配置(すべてのレーンに人を配置)し、ボール保持を続けていく中で生み出されたギャップを使って前進を図ろうとする意図を感じます。

ミョンヒさんの配置を生かすためには、秀人、祐治、福田、そして高丘のボール保持が大事なわけでありまして、今節は長いボールを蹴らされるシーンが目立ちましたが、本来はゴールキーパーも含めたビルドアップで相手の1列目を攻略したいところ。そうすることによって、ボールを持ち出した次のアクションで相手の2列目を動かす事ができます。2列目が動き出すと、相手守備網のギャップ(スペース)を作りだすことができ、配置が生かされる形を作ることができます。

今節の戦い方を見ると、最初からロングボールありきではなく、豊田へのロングボールはあくまでも「困ったときの豊田」でした。ロングボールを主軸にすると、どうしても豊田の個、そして中盤の運動量に頼ってしまう偶発性の高い攻撃となってしまいます。配置で崩す攻撃パターンを作り出せると、選手が変わっても崩れない(選手の質に頼りきらない)攻撃の仕組みができ、そして豊田、トーレスが本来のゴールゲッターとして活かせる仕組みを作ることが出来ます。理想としてはですね。

<試合中の具体例>

ガンバ大阪は4-2-3-1から守備時は4-4-2へと変化し、ファンウィジョと遠藤で前線のプレッシングをしかけます。ガンバのプレッシングも整理されていて、高丘がボール保持したタイミングで、秀人へのパスコースを遮断しながら一人がプレッシングをしかけます。祐治にはもう一人の前線がつき、出口となるはずの福田には倉田がマーキング。序盤で体力のある2人の素早いプレッシングによって高丘の動きが制限され、ロングボールを蹴らされてしまう展開が続きます。

蹴らされてしまったロングボールなのですが、鳥栖にとっては豊田が生きる展開となりまして、ロングボールをフィフティフィフティ以上のものにしてくれる彼の力によって中盤でボールをうまく拾える展開が生まれます。前線からのプレッシングではある程度整理されていたG大阪でしたが、中盤で鳥栖がボールを保持する局面になると、うまく対処することができずに手を焼いていました。

(1) サイドバックに選択を強いるポジショニング

この試合で鳥栖が幾度も活用していたのは、ガンバのライン間、特にサイドバックの前に人を立たせるポジショニングでした。ゴール前には豊田が控えていて油断すると低い位置からでも素早いクロスが送られて来るので、ガンバとしては豊田を無視してセンターバックのポジションを中央から移すわけにはいきません。いわゆる、豊田がセンターバックを「ピン留めする」という状況が生まれます。センターバックが動けない状況下にあるため、鳥栖はサイドバックさえ動かせば、攻撃の中で狙う事のできるスペースを作り出すことができます。

図は21分のシーンです。ボール保持の中で、左サイドの三丸を高いポジションに置き、ボランチの原川を1列上げて米倉の前に立たせます。これによって米倉に守備の選択を迫ることになります。

・ 三丸についてしまうとセンターバックとのギャップを空けてしまい原川に侵入される。

・ 原川についてしまうと大外の三丸をフリーにしてしまい豊田へのクロスを許してしまう。

本来は、米倉がこの選択を決めなければならない前にG大阪としては双方のパスコースを消したかったところでしょうが、クエンカが1列引いてボールを受けていることで、プレッシングで安易に飛び込んでしまうとかわされるリスクとも戦わなければなりません。鳥栖はこの配置をとることによって、G大阪に対して守備の課題を突き付けることに成功していることになります。

このシーンでは、クエンカがボール保持してドリブルを開始したところで動き始めます。小野瀬がプレッシングを開始して原川へのパスコースを消しながらクエンカをサイドに追い込もうとします。これによって米倉は三丸へのケアを意識します。しかしながら、クエンカがサイドにボールを運びながらも小野瀬がコースを完全に消す直前にセンターバックとサイドバックとのギャップでフリーとなった原川へパスを送ります。原川はダイレクトで三丸へ戻し、三丸は素早いクロスで豊田の惜しいヘディングシュートを演出しました。このシーンは、鳥栖が選手の配置でガンバ大阪の守備を攻略し、豊田のストロングを生かすシュートまで結びつけたシーンでした。ここで豊田が決めたらかなり盛り上がったんでしょうけどね。シュートが惜しくも外れました。

36分の原川のビッグチャンスにおいても、三丸のアーリークロスのこぼれ球を拾った原川が、米倉の前でポジションを取っているクエンカとのワンツーで抜け出しました。これも、米倉の前のスペースを効率的に活用したことによって生まれています。米倉の前でボールを受けたクエンカが、米倉の前に入り込んできた原川にボールを渡し、キックフェイント一つでサイドをぶち抜いたシーンは素晴らしかったですね。あとは決めるだけでしたがそこはちょっと(笑)

38分からのボール回しにおいても、この試合の狙い通りの形づくりができていました。センターバック2名と福田は中央でトライアングルを作り、クエンカ、松岡がサイドバックの前にポジションを取ってサイドバックをひきつけ、ワイドに開く三丸、小林をフリーにしつつ自らもフリーでボールを受け取る形を作ります。この頃には、体力の低下によってガンバの前線もプレッシングに出てこれなくなっており、余裕を持ってボールを回せている時間帯でしたので、じっくりとビルドアップすることができていました。

さて、このボール回しの中での39分のシーンでは、サイドバックの前で松岡が非常に良いポジションを取っていたのですが、豊田からのポストプレイでのボールを受けとった福田の選択はアウトサイドの三丸へのパスでした。遠藤のプレッシングがあったものの、ここは松岡に出してほしかったかなというのはあります。右サイドも小林が大きく幅を取って張っていましたし、松岡ならばひとりはがして前に前進することもできますし、小林、金崎とパスコースがある中での選択もあり、そのチャレンジが見たかったかなという所ですね。

(2)コーナーキックのポジショニング

鳥栖は久しぶりにコーナーキックから決まった得点で先制点を上げました。今シーズンも幾度となくコーナーキックを得ていましたが、なかなかチャンスに結び付けられなかったのですが、ポジションの取り方をルール化することによって、多くのシュートチャンスを得ることができました。13分のコーナーキックのポジショニングを図で表します。

原川が蹴る瞬間にはゴールキーパーの近くに豊田とクエンカがポジショニング。ファーサイドには金崎、秀人、裕治がセットアップします。蹴った瞬間に、ゴール前ニアサイドに豊田、ゴール前ファーサイドにクエンカ、ゴール前中央へ金崎、ニアサイドに秀人、ファーサイドに祐治という動きを見せます。原川が相手の守備陣形をしっかりと見て、ゾーンで守るガンバ大阪に対して隙が生まれそうなエリアに対して早いボールを蹴りこむという形を作ったため、鳥栖はバランスよく人員が配置されている状態でしっかりとシュートへつなげることができました。この試合では、蹴ったはいいものの誰も競ることができなかったというシーンも生まれず、バランスの良い配置が生かされた格好となりました。15分の先制点はもちろん、13分の祐治のシュートも惜しかったですし、18分の金崎のシュートも惜しいシーンでした。すべて、同じ配置でコーナーキックをシュートまで結びつけています。

■ 1人で2人を相手に守備する鳥栖の前線

幸先よく先制点を奪ったサガン鳥栖。得点をとったことによって、無理に攻撃に出る必要がなくなり、試合のパワーを守備にかけることが可能となります。この日のサガン鳥栖が選択した守備は、原則的にはミドルサードでの4-4ブロッキング。そして、豊田・金崎をトリガーとした積極的なプレッシングでした。

ボールを保持したいガンバは、最終ラインに今野が下がって3人でボール保持を試みます。ツートップの鳥栖は、プレッシングの人数を合わせるため、サイドハーフ(松岡orクエンカ)を押し出してプレッシングに臨みます。中央でボールを持つボランチに対してサイドへボールを促すプレッシングを開始。ここからが豊田・金崎の本領発揮の部分でありまして、今野がサイドにボールを展開すると同時に、サイドでボールを受けるセンターバックに対しても、中央のボランチへのパスコースを遮断するべく二度追いのプレッシングを開始します。ボランチに戻すコースを失ったセンターバックは縦へのパスを狙いますが、縦のコースは松岡とクエンカが非常に良いスプリントで制限をかけてきました。ここが、一つ目のボールを奪うポイントでした。

ガンバはサイドバックが大外で幅をとっており、クエンカや松岡のプレッシャーが間に合わなかった場合は、外で幅をとるサイドバックへ展開します。ここで松岡とクエンカがまたよいスプリントを見せまして、サイドバックにボールが出された瞬間に、素早くリトリートのスプリントを見せ、サイドバックへのプレッシングも見せてくれました。最終ラインへのプレッシングがはまらなくてサイドに逃げられたとしても、すぐに松岡・クエンカがリトリートすることで第二形態のブロック守備へとすぐさま変化することができ、また、このスプリントによって、鳥栖のサイドバックが、G大阪のサイドハーフ(小野瀬・アデミウソン)を見れる形を作れたことも余分なスペースを与えないという意味では非常に大きかったです。

大分戦で、1人で2人を見るスプリント力の話になり、クエンカは適正ではないということを記載していましたが、ここはお詫びしなければならないところでありまして、確固たる戦術と役割を与えれば、クエンカも迷いなくスプリントを見せてくれる選手であることを認識しました。特に圧巻だったのは、50分、51分、52分、56分に見せてくれたクエンカのカット。前線の追い込みに反応するようにガンバのセンターバック、サイドバックに詰め寄るスプリントで何度もビルドアップを破壊してくれました。当然、クエンカのみならず松岡も同様のスプリントとプレッシングを幾度となく発揮しており、この試合のプレッシング守備は、松岡とクエンカなしでは語れないほど、彼らがハードワークを見せてくれたと思います。

■ ガンバの攻撃

鳥栖の積極的なプレッシングとミドルサードにおけるリンクの切れない鳥栖の4-4ブロックを前に、前線への配球のみならずビルドアップもままならなくなってきたガンバは、20分すぎ頃から徐々に遠藤、ファンウィジョがボールを受けるために最終ライン付近まで下がるポジショニングを始めます。これでボールポゼション率は確かに回復し、後ろでボールを持つことはできるようになったものの、前線に人がいないために、前進するパスコースが見当たらなくなります。そして、全体がボール保持の為に下がっている状態にも関わらず、長いボールを前線に放り込むという中途半端な攻撃に手を染めてしまい、鳥栖の格好のカウンターの餌食となってしまいました。

図は、ショートカウンター34分のシーンです。

鳥栖のコンパクトなブロックとプレッシングで、今野も倉田も最終ラインに下がってビルドアップ隊に加わります。なかなかボールがもらえないファンウィジョも徐々にポジショニングが下がってきていました。このように、前線に人がいない状態、セカンドボールを拾う体制も作れていない状態であるにもかかわらず、前進できないことで焦れてしまった今野が、鳥栖の守備陣で囲まれている遠藤に対して中途半端な長いボールを蹴ってしまい、福田のカットから鳥栖のカウンターを食らってしまいました。ビルドアップにかける人数、ファンウィジョの引いたポジショニング、遠藤が長いボールのターゲットとなるなど、前半のガンバはどこかちぐはぐな感じで、結局、前半にガンバが作ったチャンスは、裏に走りこむファンウィジョに送り込んだロングボールやカウンターでのアデミウソンのドリブルなど、スピードと強さに頼る攻撃で前半を終えることになってしまいました。

<食野を活用した後半の修正>

後半になって、ガンバは遠藤に代えて食野を投入します。この宮本監督の修正は非常に素晴らしく、鳥栖のプレッシングに苦しんでいたガンバが、プレッシングによって発生するスペースを突いた攻撃をしかけるようになります。まず、前半にうまくいかなかった例をひとつ図で示します。

22分のシーンですが、先ほど紹介した34分のシーンと同じく、ボール保持のために後ろにメンバーが集中してしまっています。それに対して鳥栖は、無理に人数を合わせるプレッシングをしかけるのではなく、ボール保持はさせておいて、パスの出所を抑えるブロック守備を構築します。豊田、金崎、クエンカによって前方へのパスコースを制限された倉田が選択したのは、三丸の背後のスペースを狙うパスでした。しかしながら、そこに走りこませるのは三丸のマーキング相手の小野瀬だったため、三丸が対応するのに難くなく、難なく先にボールに追いついてクリアしました。

ガンバ大阪は、後半に入って、食野が入ったことによって、このスペースの狙い方を変えてきます。

サイドに幅をとる選手に早めにボールを展開するようにし、豊田と金崎のプレッシングが到達しないエリアへボールを運びます。サイドバックがボール保持し、縦関係にサイドハーフを置くことによって、鳥栖がクエンカ&三丸(松岡&小林)でプレッシングを開始します。このプレッシングによって生まれるサイドバックの裏のスペースが、後半の狙いどころでありまして、食野が裏へのランニングでしっかりと入り込み、そしてガンバの選手もそのスペースを狙うボールを幾度も送り込んでいました。この57分のシーンは食野のトラップが流れてしまったためにチャンスになりませんでしたが、62分のシーンでは、食野がサイドバックの裏を突くことによってボールを受け、カットインしてシュートを打つチャンスを作ります。このシーンは高丘の好セーブによって救われたのですが、ガンバ宮本監督の後半の修正によって生まれた、論理的な仕組みによるものでした。

しかし、アディショナルタイムの食野のゴールは度肝を抜かれましたね。鳥栖の選手5人が束になってかかっていきましたが、それでも止められずに、強烈なシュートが見事にゴールに突き刺さりました。ずば抜けた個の質によって戦術を無効化できてしまうシーンをまざまざと見せられてしまいましたが、ある意味あきらめの付くスーパーゴールでしたね。

■ おわりに

ミョンヒさんは「局所的な数的優位」よりは「バランスの取れた配置」で攻撃を組み立てる形を指向する指揮官である事を感じとれました。ここで一つデータを見ると

カレーラスさん時代の過去数試合のクロス成功率を見てみますと

川崎戦 2/20・・・10%

松本戦 5/34・・・15%

湘南戦 6/29・・・21%

だったのですが、この試合では

G大阪戦8/22・・・36%

と、以前よりも高いクロス成功率で攻撃を仕掛けることができました。

中央に「高さに強い選手」を、「ルール化された状態」で配置することによって、成功確率は変わります。コーナーキックからのシュートチャンスをいくつも作りましたし、クロスから豊田やトーレスの惜しいシュートシーンも演出できました。メンバー的に変わらない陣容であっても、選手の配置によって攻撃の仕組みも効果も変わることが見て取れます。

まだ1試合が終わっただけなのですが、監督交代直後に結果を残した事で選手たちの雰囲気も変わるでしょう。久しぶりの勝ち点3は自信にもなるでしょうし、何よりもこの勝ち点3で、最下位(18位)と言いながらも13位まで勝ち点3差に迫ることができたことが良かったと思います。次の広島戦が大事です。広島も4連敗と調子を崩している状態ですので、勝てずとも何とか勝ち点1だけでも拾って帰れたらいいなと思います。

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事保たれている事

Posted by オオタニ at

18:23

│Match Impression (2019)