2019年05月22日

2019 第12節 : サンフレッチェ広島 VS サガン鳥栖

2019シーズン 第12節、サンフレッチェ広島戦のレビューです。

■ システムとスタメン

鳥栖は4-4-2スタイルを継続。スタメンは負傷の影響があったという金崎に代わってチョドンゴンがトップの位置に入りました。

個人で打開する縦への突破能力に関しては金崎の方に軍配が上がりますが、サイドのスペースに入っていく動き出しの良さと、ゴール前でシュートに持ち込む態勢の作り方に関してはチョドンゴンも金崎に負けず劣らず高い能力を備えています。

その他のメンバーには変更なく、前節を勝利で終えたということもあり、ここにきてようやく、スタメンがある程度固まってきたかなという印象です。

逆に広島は、仙台戦の逆転敗けでリーグ戦4連敗。流れを変えるために4名スタメンを変えて臨んできました。

■ ロングボールの使い方

試合開始当初は、やはり相手を探りつつの展開。長いボールを蹴ってセカンドボール&トランジション合戦で戦いは始まりました。

鳥栖は、ガンバ戦よりは長いボールを活用する形を作ってきておりまして、当然ビルドアップシーンではショートパスでのボール保持を求めていたのですが、豊田とチョドンゴンが良いポジションをとれたならば、躊躇せず長いボールを送り込んでいました。セカンドボールを狙う配置は、福田と原川をパラレルに並べて押し下がっている広島ボランチの手前でボールを受けれるような仕組みを作り、多くのセカンドボールを回収することができました。

ガンバ戦はどちらかというと「困ったときの豊田」という様相が強かったのですが、今節はチョドンゴンがスタメンだったこともあり、「狙える時には豊田とドンゴン」というポジティブなロングボールが多かったです。

数値にも表れてまして、ガンバ戦ではロングボール61本に対して成功率34%だったのですが、広島戦ではロングボール68本に対して成功率57%と高い成功率をマークしました。長いボールを蹴る際の蹴るメンバー、受けるメンバー、セカンドボールを狙うメンバーの準備が整っていた事によるものでしょう。

■ 広島のビルドアップと攻撃の狙い

蹴りあいも落ち着いてきた10分頃、ようやく互いにゆっくりとボールを持てる時間がやってきました。3-4-2-1でのセットアップだった広島ですが、ビルドアップで選手の配置を変えてきまして、最終ラインを4枚にし、川辺を中央でアンカーの役割を与え、4-1でのボール保持で攻撃を整えました。

この配置にすることによって、実は鳥栖としては、フォワード2枚、サイドハーフ2枚がうまく相手の最終ラインの4枚にはまりますので、前線からのプレッシングを仕掛けやすくなります。今節も豊田を中心にアグレッシブなプレッシングを仕掛けていました。

ただ、このプレッシングをしかけるためには、アンカー化して出口の役割を担う川辺にも必ずマークにつかなければなりませんが、ここが1つのポイントでした。

川辺へのマークは福田もしくは原川が担っていたのですが、そうするとどうしても野津田か柴崎がフリーとなる状況が生まれます。前から行くことによって広島のセカンドトップに自由をあたえてしまうのが鳥栖としては痛しかゆしなところでしたが、プレッシングがはまって高い位置からうまく奪えれば当然ショートカウンターのチャンスを作れるわけでありまして、鳥栖としてはこのプレッシングで、ある一定のリスクには目をつぶった、攻撃的な守備を慣行していたという事になります。

11分のシーンは、広島の崩しの形が良くわかるのですが、センターバック化した松本がボール保持して川辺に当て、原川がプレッシングに入ります。この原川の動きで空いたスペースに柴崎がうまく入り込み、サイドバック化した野上が縦パスを送りこみました。鳥栖が広島の4-1ビルドアップに対して、数を揃えてプレッシングしてくるという動きを利用し、ポジショニングだけでスペースそしてフリーとなる選手を作った形です。この縦パスは非常に論理的で、4-4-2守備に対する攻撃設計のち密さを感じました。

■鳥栖が守備ブロックを組んだ際の広島の狙い

鳥栖は前線からのプレッシングがはまらなかった場合は、素早くリトリートして、しっかりと4-4で守備ブロックを構築します。守備ブロック構築後の広島の主な狙いは図にもありますよう、パターンとしては大きく3つ。その心は、「ウイングバックをどう使うか」という所です。

広島のウイングバックは個で打開する能力があるので、鳥栖はどうしてもマーキングに対する意識が強くなります。油断すると置いてけぼりで縦をえぐられてしまうからですね。

ウイングバックにマッチアップするのが鳥栖のサイドハーフであった場合には、後ろでサイドバックがカバーリングできるためにさほど問題にならなかったのですが、問題は、サイドハーフが出て行ってしまった際にサイドバックがつかなければならない状況を迎えたタイミングです。

特に広島の右サイドが効果的な崩しを見せておりまして、三丸を柏で釣ってスペースを作り、柴崎が上手に侵入する形を作っていました。そのスペースの使い方は左サイドの野津田&清水のそれよりもコンビネーションがとれていました。パターン1は8分手前のシーン、パターン3は18分頃のシーンがよくわかると思います。

そういった状況もあってか、鳥栖と同じく広島も攻撃の主たるサイドは右サイドに寄せてきます。寄せてくることによって、鳥栖の全体も広島の右サイドにスライドして守備を行うのですが、広島にとって窮屈になった時がサイドチェンジのチャンスでありまして、川辺から直接、もしくは松本を経由して左サイドの清水へボールを配球しました。清水も役割は分かっていて、ボールを受けたら間を置かずにクロスをゴール前に配球していました。

また、オレンジの丸で囲んでいますが、広島はサイドバック化している野上や荒木が機を見て前線にオーバーラップをしかけ、ウイングバックが中央にカットインして空けたスペースにうまく入り込み、サイドから分厚い攻撃を見せておりました。

実は、試合を見ていて、広島が押し込んでいるときに、野上と荒木がサイドで顔を出してきていたことに最初気づいていなくて、ふとした瞬間に、天の声が舞い降りてきたことによってこの仕組みに気づかされました(笑)

野上と荒木がサイドバックのような振る舞いをすることにより、オーバーラップの準備ができるのはもちろんの事、単純に後ろ3枚のビルドアップで鳥栖の2トップをやっつけるのではなく、4枚でのビルドアップにしてサイドハーフもまとめてやっつける仕組みづくりは見事でした。

攻撃時と守備時でシステム(ポジショニング)を変化させることによって、相手の守備の基準や攻撃の狙いどころを幻惑する効果は多分にあるのだなと改めて思いました。サッカーを見るうえで、思い込みというのは解析ポイントを阻害する要素となりますね。反省したところです。

別の試合ですが、先日行われた大阪ダービーも、ガンバが試合開始当初は4バック守備のように醸し出して実は3バック守備でセレッソの3-4ビルドアップに対抗したというレビューを見ましたが、攻撃側としてはミスマッチが発生しているのか、相手のマーキングにはまっているのか、その違いは攻撃のプランニングとしては大きく変わりますよね。

…と、単に自分に戦術眼と観察眼が足りなくて、現象に気づかなかっただけなんですけど、さもたいそうなことのように話を広げてみました(笑)

■ 鳥栖のビルドアップ

鳥栖は今節も、ゴールキーパーを活用したボール保持を指向します。ガンバ戦ではゴールキーパーを活用して、相手の2トップの間に福田が顔を見せる3-1の形でのビルドアップでしたが、今節は相手がワントップ+ツーシャドウでプレッシングに来るため、福田と原川はドウグラスの周りのスペースにパラレルにポジションをとり、3-2の形でのビルドアップを見せました。

ピルドアップの形も一定ではなく、広島のプレッシングがセカンドトップを使って前線2名をセンターバックに当てて来た場合は、パラレルを解消して縦の関係に変わる動きを見せるなど、福田も原川も、相手の出方によって、ボールの引き出し方を変える形を模索しているようでした。

ポジションチェンジはありましたが、原則として使いたいのはドウグラスの脇のエリア。そこにセンターバックがボールを運ぶことができると、広島のセカンドトップ2名をひっぱりだすことができるので、堅い守備ブロックのバランスを崩す糸口となっていました。

さて、しかけの局面ですが、前節と異なり、原川が左サイドに鎮座しているわけではありませんでしたが、今節もしかけは左サイドが多く、ポジション的にも左右非対称な形となっていました。三丸の動きがやはり攻撃のポイントでして、基本的には左サイドを高い位置に張ってウイング的な役割を果たすのですが、中央でボールがはいって収まると、ハーフスペースに入り込んでつなぎの役割も果たしてしました。42分のシュートシーンはその典型的な例で、福田の長いボールを収めた豊田のフォローに入り、前を向いてボールを受けることによって、チョドンゴンへのスルーパスにつながっています。ビルドアップが窮屈になったときには、下がってボールを引きだすフォローの役割もありますし、クロスだけではない重要な役割を担っています。

右サイドはセンターバックからの展開の逃げ道として、小林がやや引いたポジショニング。松岡は、ボールが左サイドにある場合はハーフスペースからやや中央にポジションをとっていましたが、右サイドにボールが来ると同時にワイドにポジションをとり、幅をとる役目を果たします。相手のウイングバックをピン留めする役割としては、左サイド三丸、右サイド松岡という形を作り、左右のポジションのとり方が非対称となる攻めでした。

今節は、広島の5-4のブロックが固く、前半の終了間際にようやくシュートが打てたような状況でした。クロスの本数そのものも14本と多くはなかったのですが、そのうちの6本は三丸、4本は原川があげたものでした。最終ラインからのビルドアップで守備ブロックの間隙を縫って、高い位置を張らせている三丸にクロスを上げさせるという攻撃パターンそのものは、前節と同様に確立されていました。

■ 広島のプレッシングのズレを見逃さなかった鳥栖の工夫されたビルドアップ

…と、左サイドの話をしておきながら、ここで紹介するのは右サイドからのビルドアップです(笑)

広島は、25分過ぎくらいから、鳥栖のビルドアップのパターンを読み取ったのか、前線からプレッシングをしかけるようになります。鳥栖のゴールキックもつながせないために、ドウグラスと柴崎でセンターバック2名を捕まえるポジションをとるようになってきました。

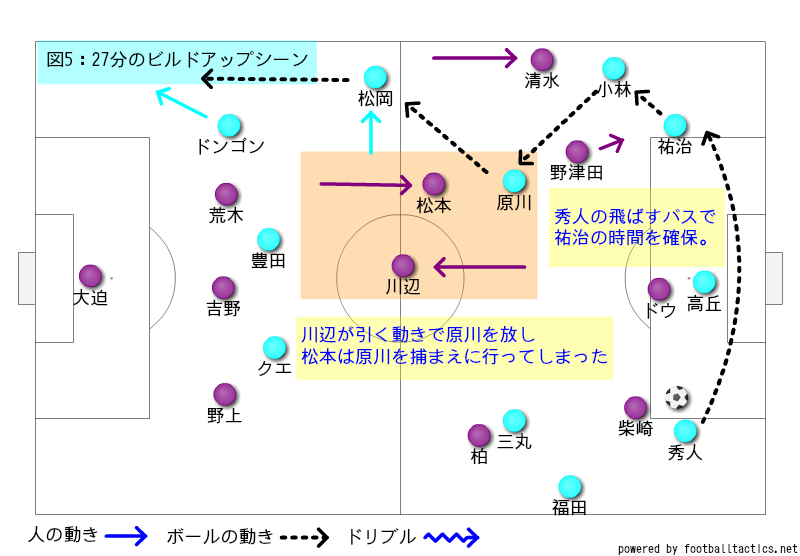

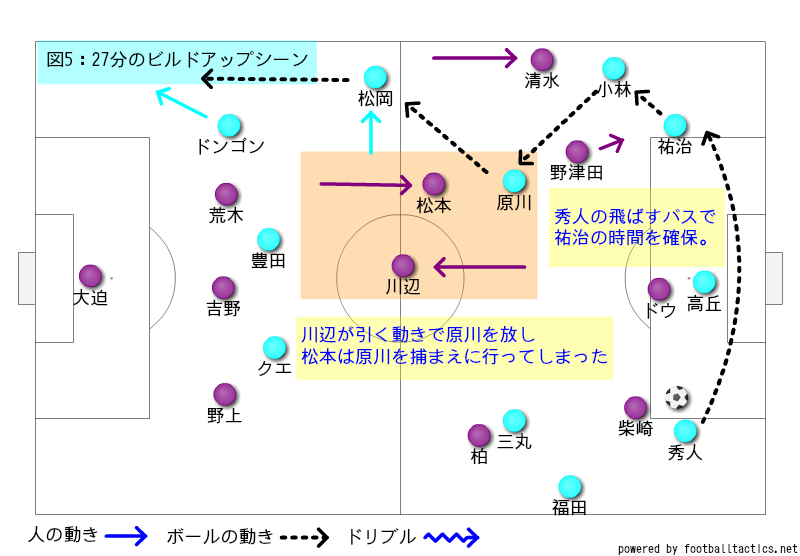

そういった、広島のプレッシャーが強くなってきた頃の27分のシーンですが、高丘のゴールキックから始まり、福田と三丸を経由してボールを保持し、秀人が左サイドから右サイドに展開すると同時に素晴らしい縦へのスピードで広島のプレッシングをかわした崩しです。

ひとつめのポイントは、高丘にドウグラスがついた瞬間にみせた秀人から祐治への飛ばすパスです。これが、ゴールキーパーをビルドアップに使うという事を広島に見せている効果でして、鳥栖がセンターバック間でしかパスがないならば、ドウグラスは祐治につこうとするところですが、ゴールキーパーを経由することが分かっているので、ドウグラスのマーク相手が高丘となっていました。さらに、祐治も幅を取るように遠いサイドにポジションをとっているので、秀人がひとつ飛ばすような長いパスを送っても、祐治がボールを受けてパスコースを確認する時間が確保できました。

実はこのパスには伏線がありまして、26分のビルドアップのシーンでも同じような形になりましたが、秀人が高丘を経由して祐治にボールを回したため、ボール回しの時間がかかって、祐治に対する野津田のプレッシャーが間に合ってしまい、祐治は長いボールを蹴らざるを得なくなり、この長いボールを松本に拾われて、清水を経由して最後は松本のシュートを受けてしまいました。

そのシーンがあってすぐの27分のビルドアップだったので、高丘を飛ばすパスを送ることによって野津田のプレッシャーを回避するという、すぐさま問題点を改善した秀人のパスは非常に素晴らしいなと思いました。

2つのポイントは、広島のドイスボランチによるプレッシング組織のずれです。祐治にボールが渡った瞬間に、野津田は祐治、清水は小林に対してプレッシングをしかけますが、川辺はこの状況が危険だと察知したのか、中央のスペースを守るようにリトリートを開始します。これで直前まで捕まえられていた原川がフリーとなる状況が生まれてしまいました。

鳥栖は、広島が仕掛けてきたプレッシングをあざ笑うかのように、祐治⇒小林⇒原川とボールをつなぎます。川辺のリトリートとともに原川がフリーとなった事に気づいた松本が遅れて前に出てきますが、このプレッシングも逆に松岡をフリーにしてしまう状況を作り、原川⇒松岡⇒ドンゴンという右サイドを縦に抜けるパス交換ができました。クロスはドンゴンが芝に足をとられてしまって惜しくも上がりませんでしたが、私は試合を通じて、このビルドアップが一番好きでした。

このビルドアップの何が良かったかというと、ゴールキーパーから始まったビルドアップであり、鳥栖の工夫も入りながら、広島の守備の乱れをつきながら、豊田、クエンカ以外の9名でしっかりとボールを繋いで広島の守備網を突破した事です。

ゴールキックから約20秒でドンゴンのクロスにつながるというスピード感もありましたし、豊田の強さやクエンカのキープ力という個の強さを使うことなく、ポジショニングだけでビルドアップ出来たのは、ミョンヒさんのサッカーの実現に向けた成長を感じます。

■ レイオフ(ポストプレイからの落としのパス)を活用した攻撃のスピードアップ

これは思想・指向の問題もあるかと思いますが、仙台戦のレビューでこのような感想を記載していました。

----------

攻撃パターンといえば、右サイドは非常に良い崩しを企画しておりまして、金崎がハーフスペースに入り込んで、藤田から縦パスを受けて相手を背負ってボールを受けるシーンが何回か見られました。金崎が背負ったタイミングで、松岡も藤田も動き出すのですが、せっかく前を向いて走ってくる状態の良い彼らにボールを渡さずに、金崎自身がターンしてゴール前に入っていこうとするので、仙台のディフェンスにことごとくカットされていました。

例えば、仙台戦では、37分のシーンや45分のシーンなど、金崎が背負ってボール保持したタイミングで、(やや抜け方が悪かったですが)松岡も藤田も前を向いて抜け出せる位置にしっかりとランニングし、レイオフ(スイッチ)を狙って動き出すのですが、金崎からボールは出てきませんでした。これは、仙台戦に限ったことではなく、神戸戦でもFC東京戦でもそのようなシーンは多々発生しています。

-----------

仙台戦ではこのような感想を抱いていたのですが、ここのところは、豊田がトップに入るようになって、レイオフを活用した攻撃のスピードアップが図れています。65分や75分のように、豊田がいったんボールを受けて、前を向いて走りながら受けにくる原川に簡単にボールを渡していますし、65分にも、金崎がボールを受けてダイレクトで松岡に流そうとする形が見れました。

相手も守備ブロックをしっかりと構えていますし、個人の技術力も高まっている中、よほどの個の強さを発揮しないと、ボールロストせずに突破する事が難しくなってきています。狭い密集した中でいかにコンビネーションを発揮するか、いかに前を向いた状態でスピード上げるかというのは、得点力アップのキーです。

そういう意味でも、豊田、金崎、ドンゴン、トーレスなど、相手に背中を向いてしっかりとボールキープできるメンバーがそろっていますので、彼らの周りにポジションをとることによってペアでの突破という武器を作ることができます。監督が代わってからの崩しの意識としては、このあたりも変化が見られたかなとは感じています。

■ おわりに

結果としては、三丸のクロスがオウンゴールを生んで、運よく勝利を拾うことができましたが、互いの守備の強度を考えると、終盤までスコアレスというのは納得できる攻防戦でした。シーズン序盤はアンラッキーな面もありましたが、しっかりとした守備とポリシーをもった攻撃を続けていれば、勝利の女神が微笑んでくれることもありますよね。これがスポーツの不思議なところだと思います。

ひとまず、川崎戦のレビューで記載したラッキーパンチが、神社の参拝で舞い降りてきたので、このままチームが調子を上げてくれて残留してくれたら、17円以上のお賽銭とともにお礼参りに出かけたいと思います(笑)

‐‐‐‐‐

↓川崎戦後のレビューと試合後のツイート

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

■ システムとスタメン

鳥栖は4-4-2スタイルを継続。スタメンは負傷の影響があったという金崎に代わってチョドンゴンがトップの位置に入りました。

個人で打開する縦への突破能力に関しては金崎の方に軍配が上がりますが、サイドのスペースに入っていく動き出しの良さと、ゴール前でシュートに持ち込む態勢の作り方に関してはチョドンゴンも金崎に負けず劣らず高い能力を備えています。

その他のメンバーには変更なく、前節を勝利で終えたということもあり、ここにきてようやく、スタメンがある程度固まってきたかなという印象です。

逆に広島は、仙台戦の逆転敗けでリーグ戦4連敗。流れを変えるために4名スタメンを変えて臨んできました。

■ ロングボールの使い方

試合開始当初は、やはり相手を探りつつの展開。長いボールを蹴ってセカンドボール&トランジション合戦で戦いは始まりました。

鳥栖は、ガンバ戦よりは長いボールを活用する形を作ってきておりまして、当然ビルドアップシーンではショートパスでのボール保持を求めていたのですが、豊田とチョドンゴンが良いポジションをとれたならば、躊躇せず長いボールを送り込んでいました。セカンドボールを狙う配置は、福田と原川をパラレルに並べて押し下がっている広島ボランチの手前でボールを受けれるような仕組みを作り、多くのセカンドボールを回収することができました。

ガンバ戦はどちらかというと「困ったときの豊田」という様相が強かったのですが、今節はチョドンゴンがスタメンだったこともあり、「狙える時には豊田とドンゴン」というポジティブなロングボールが多かったです。

数値にも表れてまして、ガンバ戦ではロングボール61本に対して成功率34%だったのですが、広島戦ではロングボール68本に対して成功率57%と高い成功率をマークしました。長いボールを蹴る際の蹴るメンバー、受けるメンバー、セカンドボールを狙うメンバーの準備が整っていた事によるものでしょう。

■ 広島のビルドアップと攻撃の狙い

蹴りあいも落ち着いてきた10分頃、ようやく互いにゆっくりとボールを持てる時間がやってきました。3-4-2-1でのセットアップだった広島ですが、ビルドアップで選手の配置を変えてきまして、最終ラインを4枚にし、川辺を中央でアンカーの役割を与え、4-1でのボール保持で攻撃を整えました。

この配置にすることによって、実は鳥栖としては、フォワード2枚、サイドハーフ2枚がうまく相手の最終ラインの4枚にはまりますので、前線からのプレッシングを仕掛けやすくなります。今節も豊田を中心にアグレッシブなプレッシングを仕掛けていました。

ただ、このプレッシングをしかけるためには、アンカー化して出口の役割を担う川辺にも必ずマークにつかなければなりませんが、ここが1つのポイントでした。

川辺へのマークは福田もしくは原川が担っていたのですが、そうするとどうしても野津田か柴崎がフリーとなる状況が生まれます。前から行くことによって広島のセカンドトップに自由をあたえてしまうのが鳥栖としては痛しかゆしなところでしたが、プレッシングがはまって高い位置からうまく奪えれば当然ショートカウンターのチャンスを作れるわけでありまして、鳥栖としてはこのプレッシングで、ある一定のリスクには目をつぶった、攻撃的な守備を慣行していたという事になります。

11分のシーンは、広島の崩しの形が良くわかるのですが、センターバック化した松本がボール保持して川辺に当て、原川がプレッシングに入ります。この原川の動きで空いたスペースに柴崎がうまく入り込み、サイドバック化した野上が縦パスを送りこみました。鳥栖が広島の4-1ビルドアップに対して、数を揃えてプレッシングしてくるという動きを利用し、ポジショニングだけでスペースそしてフリーとなる選手を作った形です。この縦パスは非常に論理的で、4-4-2守備に対する攻撃設計のち密さを感じました。

■鳥栖が守備ブロックを組んだ際の広島の狙い

鳥栖は前線からのプレッシングがはまらなかった場合は、素早くリトリートして、しっかりと4-4で守備ブロックを構築します。守備ブロック構築後の広島の主な狙いは図にもありますよう、パターンとしては大きく3つ。その心は、「ウイングバックをどう使うか」という所です。

広島のウイングバックは個で打開する能力があるので、鳥栖はどうしてもマーキングに対する意識が強くなります。油断すると置いてけぼりで縦をえぐられてしまうからですね。

ウイングバックにマッチアップするのが鳥栖のサイドハーフであった場合には、後ろでサイドバックがカバーリングできるためにさほど問題にならなかったのですが、問題は、サイドハーフが出て行ってしまった際にサイドバックがつかなければならない状況を迎えたタイミングです。

特に広島の右サイドが効果的な崩しを見せておりまして、三丸を柏で釣ってスペースを作り、柴崎が上手に侵入する形を作っていました。そのスペースの使い方は左サイドの野津田&清水のそれよりもコンビネーションがとれていました。パターン1は8分手前のシーン、パターン3は18分頃のシーンがよくわかると思います。

そういった状況もあってか、鳥栖と同じく広島も攻撃の主たるサイドは右サイドに寄せてきます。寄せてくることによって、鳥栖の全体も広島の右サイドにスライドして守備を行うのですが、広島にとって窮屈になった時がサイドチェンジのチャンスでありまして、川辺から直接、もしくは松本を経由して左サイドの清水へボールを配球しました。清水も役割は分かっていて、ボールを受けたら間を置かずにクロスをゴール前に配球していました。

また、オレンジの丸で囲んでいますが、広島はサイドバック化している野上や荒木が機を見て前線にオーバーラップをしかけ、ウイングバックが中央にカットインして空けたスペースにうまく入り込み、サイドから分厚い攻撃を見せておりました。

実は、試合を見ていて、広島が押し込んでいるときに、野上と荒木がサイドで顔を出してきていたことに最初気づいていなくて、ふとした瞬間に、天の声が舞い降りてきたことによってこの仕組みに気づかされました(笑)

野上と荒木がサイドバックのような振る舞いをすることにより、オーバーラップの準備ができるのはもちろんの事、単純に後ろ3枚のビルドアップで鳥栖の2トップをやっつけるのではなく、4枚でのビルドアップにしてサイドハーフもまとめてやっつける仕組みづくりは見事でした。

攻撃時と守備時でシステム(ポジショニング)を変化させることによって、相手の守備の基準や攻撃の狙いどころを幻惑する効果は多分にあるのだなと改めて思いました。サッカーを見るうえで、思い込みというのは解析ポイントを阻害する要素となりますね。反省したところです。

別の試合ですが、先日行われた大阪ダービーも、ガンバが試合開始当初は4バック守備のように醸し出して実は3バック守備でセレッソの3-4ビルドアップに対抗したというレビューを見ましたが、攻撃側としてはミスマッチが発生しているのか、相手のマーキングにはまっているのか、その違いは攻撃のプランニングとしては大きく変わりますよね。

…と、単に自分に戦術眼と観察眼が足りなくて、現象に気づかなかっただけなんですけど、さもたいそうなことのように話を広げてみました(笑)

■ 鳥栖のビルドアップ

鳥栖は今節も、ゴールキーパーを活用したボール保持を指向します。ガンバ戦ではゴールキーパーを活用して、相手の2トップの間に福田が顔を見せる3-1の形でのビルドアップでしたが、今節は相手がワントップ+ツーシャドウでプレッシングに来るため、福田と原川はドウグラスの周りのスペースにパラレルにポジションをとり、3-2の形でのビルドアップを見せました。

ピルドアップの形も一定ではなく、広島のプレッシングがセカンドトップを使って前線2名をセンターバックに当てて来た場合は、パラレルを解消して縦の関係に変わる動きを見せるなど、福田も原川も、相手の出方によって、ボールの引き出し方を変える形を模索しているようでした。

ポジションチェンジはありましたが、原則として使いたいのはドウグラスの脇のエリア。そこにセンターバックがボールを運ぶことができると、広島のセカンドトップ2名をひっぱりだすことができるので、堅い守備ブロックのバランスを崩す糸口となっていました。

さて、しかけの局面ですが、前節と異なり、原川が左サイドに鎮座しているわけではありませんでしたが、今節もしかけは左サイドが多く、ポジション的にも左右非対称な形となっていました。三丸の動きがやはり攻撃のポイントでして、基本的には左サイドを高い位置に張ってウイング的な役割を果たすのですが、中央でボールがはいって収まると、ハーフスペースに入り込んでつなぎの役割も果たしてしました。42分のシュートシーンはその典型的な例で、福田の長いボールを収めた豊田のフォローに入り、前を向いてボールを受けることによって、チョドンゴンへのスルーパスにつながっています。ビルドアップが窮屈になったときには、下がってボールを引きだすフォローの役割もありますし、クロスだけではない重要な役割を担っています。

右サイドはセンターバックからの展開の逃げ道として、小林がやや引いたポジショニング。松岡は、ボールが左サイドにある場合はハーフスペースからやや中央にポジションをとっていましたが、右サイドにボールが来ると同時にワイドにポジションをとり、幅をとる役目を果たします。相手のウイングバックをピン留めする役割としては、左サイド三丸、右サイド松岡という形を作り、左右のポジションのとり方が非対称となる攻めでした。

今節は、広島の5-4のブロックが固く、前半の終了間際にようやくシュートが打てたような状況でした。クロスの本数そのものも14本と多くはなかったのですが、そのうちの6本は三丸、4本は原川があげたものでした。最終ラインからのビルドアップで守備ブロックの間隙を縫って、高い位置を張らせている三丸にクロスを上げさせるという攻撃パターンそのものは、前節と同様に確立されていました。

■ 広島のプレッシングのズレを見逃さなかった鳥栖の工夫されたビルドアップ

…と、左サイドの話をしておきながら、ここで紹介するのは右サイドからのビルドアップです(笑)

広島は、25分過ぎくらいから、鳥栖のビルドアップのパターンを読み取ったのか、前線からプレッシングをしかけるようになります。鳥栖のゴールキックもつながせないために、ドウグラスと柴崎でセンターバック2名を捕まえるポジションをとるようになってきました。

そういった、広島のプレッシャーが強くなってきた頃の27分のシーンですが、高丘のゴールキックから始まり、福田と三丸を経由してボールを保持し、秀人が左サイドから右サイドに展開すると同時に素晴らしい縦へのスピードで広島のプレッシングをかわした崩しです。

ひとつめのポイントは、高丘にドウグラスがついた瞬間にみせた秀人から祐治への飛ばすパスです。これが、ゴールキーパーをビルドアップに使うという事を広島に見せている効果でして、鳥栖がセンターバック間でしかパスがないならば、ドウグラスは祐治につこうとするところですが、ゴールキーパーを経由することが分かっているので、ドウグラスのマーク相手が高丘となっていました。さらに、祐治も幅を取るように遠いサイドにポジションをとっているので、秀人がひとつ飛ばすような長いパスを送っても、祐治がボールを受けてパスコースを確認する時間が確保できました。

実はこのパスには伏線がありまして、26分のビルドアップのシーンでも同じような形になりましたが、秀人が高丘を経由して祐治にボールを回したため、ボール回しの時間がかかって、祐治に対する野津田のプレッシャーが間に合ってしまい、祐治は長いボールを蹴らざるを得なくなり、この長いボールを松本に拾われて、清水を経由して最後は松本のシュートを受けてしまいました。

そのシーンがあってすぐの27分のビルドアップだったので、高丘を飛ばすパスを送ることによって野津田のプレッシャーを回避するという、すぐさま問題点を改善した秀人のパスは非常に素晴らしいなと思いました。

2つのポイントは、広島のドイスボランチによるプレッシング組織のずれです。祐治にボールが渡った瞬間に、野津田は祐治、清水は小林に対してプレッシングをしかけますが、川辺はこの状況が危険だと察知したのか、中央のスペースを守るようにリトリートを開始します。これで直前まで捕まえられていた原川がフリーとなる状況が生まれてしまいました。

鳥栖は、広島が仕掛けてきたプレッシングをあざ笑うかのように、祐治⇒小林⇒原川とボールをつなぎます。川辺のリトリートとともに原川がフリーとなった事に気づいた松本が遅れて前に出てきますが、このプレッシングも逆に松岡をフリーにしてしまう状況を作り、原川⇒松岡⇒ドンゴンという右サイドを縦に抜けるパス交換ができました。クロスはドンゴンが芝に足をとられてしまって惜しくも上がりませんでしたが、私は試合を通じて、このビルドアップが一番好きでした。

このビルドアップの何が良かったかというと、ゴールキーパーから始まったビルドアップであり、鳥栖の工夫も入りながら、広島の守備の乱れをつきながら、豊田、クエンカ以外の9名でしっかりとボールを繋いで広島の守備網を突破した事です。

ゴールキックから約20秒でドンゴンのクロスにつながるというスピード感もありましたし、豊田の強さやクエンカのキープ力という個の強さを使うことなく、ポジショニングだけでビルドアップ出来たのは、ミョンヒさんのサッカーの実現に向けた成長を感じます。

■ レイオフ(ポストプレイからの落としのパス)を活用した攻撃のスピードアップ

これは思想・指向の問題もあるかと思いますが、仙台戦のレビューでこのような感想を記載していました。

----------

攻撃パターンといえば、右サイドは非常に良い崩しを企画しておりまして、金崎がハーフスペースに入り込んで、藤田から縦パスを受けて相手を背負ってボールを受けるシーンが何回か見られました。金崎が背負ったタイミングで、松岡も藤田も動き出すのですが、せっかく前を向いて走ってくる状態の良い彼らにボールを渡さずに、金崎自身がターンしてゴール前に入っていこうとするので、仙台のディフェンスにことごとくカットされていました。

例えば、仙台戦では、37分のシーンや45分のシーンなど、金崎が背負ってボール保持したタイミングで、(やや抜け方が悪かったですが)松岡も藤田も前を向いて抜け出せる位置にしっかりとランニングし、レイオフ(スイッチ)を狙って動き出すのですが、金崎からボールは出てきませんでした。これは、仙台戦に限ったことではなく、神戸戦でもFC東京戦でもそのようなシーンは多々発生しています。

-----------

仙台戦ではこのような感想を抱いていたのですが、ここのところは、豊田がトップに入るようになって、レイオフを活用した攻撃のスピードアップが図れています。65分や75分のように、豊田がいったんボールを受けて、前を向いて走りながら受けにくる原川に簡単にボールを渡していますし、65分にも、金崎がボールを受けてダイレクトで松岡に流そうとする形が見れました。

相手も守備ブロックをしっかりと構えていますし、個人の技術力も高まっている中、よほどの個の強さを発揮しないと、ボールロストせずに突破する事が難しくなってきています。狭い密集した中でいかにコンビネーションを発揮するか、いかに前を向いた状態でスピード上げるかというのは、得点力アップのキーです。

そういう意味でも、豊田、金崎、ドンゴン、トーレスなど、相手に背中を向いてしっかりとボールキープできるメンバーがそろっていますので、彼らの周りにポジションをとることによってペアでの突破という武器を作ることができます。監督が代わってからの崩しの意識としては、このあたりも変化が見られたかなとは感じています。

■ おわりに

結果としては、三丸のクロスがオウンゴールを生んで、運よく勝利を拾うことができましたが、互いの守備の強度を考えると、終盤までスコアレスというのは納得できる攻防戦でした。シーズン序盤はアンラッキーな面もありましたが、しっかりとした守備とポリシーをもった攻撃を続けていれば、勝利の女神が微笑んでくれることもありますよね。これがスポーツの不思議なところだと思います。

ひとまず、川崎戦のレビューで記載したラッキーパンチが、神社の参拝で舞い降りてきたので、このままチームが調子を上げてくれて残留してくれたら、17円以上のお賽銭とともにお礼参りに出かけたいと思います(笑)

‐‐‐‐‐

↓川崎戦後のレビューと試合後のツイート

今シーズンの川崎戦のレビューより。

— オオタニ@SAgAN Report (@ootanirendi) 2019年5月17日

ゴールデンウイークに行った神社で、いつかは訪れるであろうラッキーパンチを祈っておいた甲斐がありました(笑) pic.twitter.com/1miPyih6wY

■ Appendix

< ざっくり用語解説 >

ビルドアップ ・・・ ゴール前にボールを運ぶための仕組みづくり(パス交換の仕組みづくり)

トランジション ・・・ 攻守の切り替え

ポジトラ ・・・ ポジティブトランジションの略。守から攻への切り替え。

ネガトラ ・・・ ネガティブトランジションの略。攻から守への切り替え。

ハーフスペース ・・・ 4バックだとセンターバックとサイドバックの間。3バック(5バック)だと両ストッパーの位置

デュエル ・・・ 相手との1対1のマッチアップ

ディフェンシブサード ・・・ フィールドを3分割したときの自陣ゴール側

ミドルサード ・・・ フィールドを3分割したときの中央

アタッキングサード ・・・ フィールドを3分割したときの相手ゴール側

リトリート ・・・ 自陣に引いている状態、もしくは自陣に下がる動き

レイオフ ・・・ ポストプレイからの落としのパス

オーガナイズ … 組織化されていること。チームとして秩序が保たれている事

Posted by オオタニ at

14:00

│Match Impression (2019)