2016年05月20日

「データが示すフィッカデンティサッカー」記事の分析(2)

「データが示すフィッカデンティサッカー己のスタイルで古巣・FC東京に挑む」記事の考察第2回です。

http://sports.yahoo.co.jp/column/detail/201605120003-spnavi

改めて書きますが、このエントリーの前提として、記事を否定するのではなく、データを用いた記事の場合、どのような観点で読んだ方が良いのかを記載しております。

データは結果に過ぎず、意図と意思は書き手と読み手が吹き込むものだという意識を持ちながら見ると、自分なりの分析を行う事が出来て、より楽しく文章を読むことができるのではないかという提案です。

では、前回に引き続いて第2項に入ります。

(2)提示されたデータに正当性はあるか?

データ分析にあたり、重要なのは示されたデータに正当性があるかを確認することです。

ポイントとしては、

・ データの母集団が少ない(要素が増えると結果が容易に変わる)

・ データの標本が不適である(意図的に期間、条件を定め抽出している)

・ データの比較対象が不適である。(本来比較されるべきデータが提示されていない)

・ データの定義が曖昧である(データの要素やデータが示す意味が曖昧)

・ データの分布を見ていない(特異値が大きな影響を与えたり、傾向が捉えられていない)

というところでしょうか。

このあたりを確認できれば、データを証明に利用するにあたり、正当であるかどうか判別できると思います。

■ 比較期間の相違

今回の記事では、全体的に「2016年第8節までのデータ」と「2015年のデータ」とで比較されています。

2016年のチーム構築を行っている序盤だけのデータと、2015年のすべてのチームとの戦ったデータ(特に残留に向けた形で戦わなければならなかった終盤の試合も含まれたデータ)とで比較するのは、状況や背景が異なるので、あくまでも参考程度の情報として捉える必要がありそうです。要するに、私はあんまり信頼してないと(笑)

■ 平均の罠

データ分析を用いた記事で一番怖いのは「平均」を利用された場合です。

「平均」は、データの分布や傾向が消され、文字通り平たく均された状態で提供されるので、実は、意外とデータが示す本質をつかみにくい指標なのです。特に、標本が少ない(第8節まで。神戸戦はなかったので実質7試合)場合、少しでも特異データが入ると簡単に平均値が上下動します。

今回提示されたデータの中で、「平均支配率」を例に記載します。

記事では、

「平均支配率は46.2%から53.9%にまで上昇。明らかに鳥栖の攻撃時間は増えているのである。」

とあります。

確かにデータ的には平均支配率が上昇しており、今年度は、ポゼションサッカーが確立されているかのように見えます。

では、今シーズンの個々の試合結果を時系列的に見ると、今シーズンは12節(11試合)を終えておりますが、その支配率の高いベスト3は、開幕当初に集中していて、第1節が58.3%、第2節が59.3%、第3節が67.7%となっています。(余談ですが、支配率は高くても試合は1勝1敗1分です。)

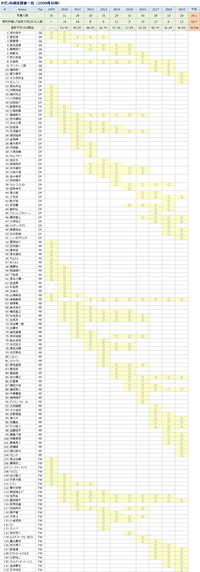

ここで、私は自分なりに分析してみました。これも百聞は一見に如かずという事で、2016シーズンと2015シーズンの第12節までの支配率の推移を見てみましょう。グラフにある「線形」とは、傾向を表している直線と思ってください。

2015年は、開幕当初はポゼションをとれていませんでしたが、試合を重ねるごとに支配率が高まって行っている結果となっております。

対して、2016年は、開幕当初こそ高い支配率を取れていましたが、試合を重ねるごとに段々と落ち込んで行っている様子がうかがえます。

これを見ると、私は

「2016年シーズンの方が、2015シーズンよりも平均支配率が高いから、昨年度に比べて支配率が高くなってポゼションサッカーが確立されている!」

と自信を持って言えません。

むしろ、

「開幕当初は支配率が高く、ポゼションをとるサッカーを試みていたけど、シーズンが進むにつれて、段々とやりたいサッカーが出来なくなってきている。」

と捉える方が適切かもしれません。

また、平均が怖いのはもう一点あって、それは、データの範囲を変えることによって、まったく想定と異なる数値になりえるという事です。また、標本が少ないので、一度特異的な数値(今回は、第3節の67.7%)があると、平均に多大な影響を与えます。

では、私が、「ポゼションサッカーができていない」という仮説を立てて、データを利用する記事を書くと、下のような書き方ができます。

------データを用いた記事の例-----

シーズン序盤はチームとしてのサッカーが確立していないということで、シーズン序盤の試合を除外し、第5節~第12節のデータを用います。その際、比較対象となる2015シーズンは、年度全体のデータではなく、土俵を合わせるために、2016シーズンと同じく第5節~第12節のデータを用います。

結果は

■ 平均支配率(第5節~第12節)の比較

2016シーズン第5節~第12節(7試合)の平均支配率 48.6%

2015シーズン第5節~第12節(8試合)の平均支配率 48.5%

となります。

平均支配率は、昨年同時期で比較するとほとんど変わっておらず、マッシモさんの思うようなポゼションサッカーが確立しているとは言い難い状況です。

----------------------------------------

という記事を書くこともできます。もちろん、元の記事も私の記事も、範囲は異なりますが、同じデータを利用しており、決して嘘はついていません。

このように、標本数が少ないデータは、平均という数値が意味をなさないことがあります。

上記のように、元の記事で用いている序盤の7試合から、少しシーズンが進んだ時点の7試合のデータへと、切り口をほんの少し変えただけで、異なる結果になることが容易にありえるのです。

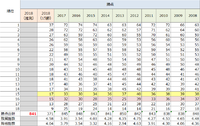

最後に、今回のデータで登場していないデータで重要なデータがあります。

それは、得点数です。

■ 得点数

2016シーズン第1節~第12節(11試合)の合計得点数:7 平均得点数:0.64

2015シーズン第1節~第12節(12試合)の合計得点数:12 平均得点数:1.33

本文にも

「さらに、今季の鳥栖の失点数は、第8節終了時点でわずかに「8」(1試合未消化)。2位の川崎フロンターレが「10」であることからも、守備においては機能していることが見て取れる。」

とありますが、得点数と失点数は表裏一体であり、失点が減っているのは、攻撃のリスクをかけていないからという指摘もできます。

昨年に比べて平均得点が半減しているのは、ちょっと問題ありすぎな気がします。

ポゼションサッカーとは、「ボールを保持するサッカー」ではありません。「ボールを保持しつつ、相手のスペースを見つけてパスをつないで切り崩すサッカー」なのです。

失点が減っても、得点数が増えない(最低限でも維持しないと)とポゼションサッカーが確立できているとは言えません。

「目的としているポゼションサッカーができているか、できていないか」というのは、得点と失点を合わせて考えるべきです。

個人的には、この、「守りは固めて失点は減ったけど、リスクをかけて攻めていない上に得点も勝点も取れない」のが、元の記事曰く

「何か腑に落ちないものをサポーターは感じているだろう。」

の元凶だと思いますけどね(笑)

後ろでボール回しをするだけでも平均支配率は向上しますからね。

さて、余談ですが、最近よく出る話題で気になっているのが、記事中にも

「クロス成功率も17.3%から26.1%に上昇」

とありますが、クロス成功の定義が明確に示されていないので、成功率という数値だけでは、攻撃に寄与しているかどうか分からない部分はあります。

鋭いボールで相手ディフェンダーがコーナーに逃げるしかなかったクロスと、蹴った瞬間からゴールラインを越えてしまうようなクロスが同じ「失敗」としてカウントされている可能性もあります。低い位置からロングボールを蹴ってとりあえずフォワードの頭に当たったクロスと、深い位置まで切り裂いてからシュートに繋がったクロスが同じ「成功」としてカウントされている可能性もあります。

みなさんも、ご自分でデータを見てみると、面白い発見があるかもしれませんよ。

■ おまけその1

「データを用いた記事の例」で、私は、第5節~第12節のデータを用いました。

これは、少しからくりがあって、実は第4節は、

2016年 第4節 支配率 53.8%

2016年 第4節 支配率 36.3%

なのです。

このデータが入ってしまうと、「平均支配率はほとんど変わらない」という結果から少し外れてしまうので、「シーズン序盤を外す」という前提条件の基に、意図的に第4節を外しました(笑)

前回のエントリーで述べましたが、仮説と課題を設定し、その証明をするために、使えるデータを探しましたが、意図的に切り出しているというところがミソです。

そして、このデータの利用方法が適正かどうかは読者のみなさんに判断が委ねられるところです。

今回、「なぜ5節からなのだろう?」と思わなかった方は、これがデータ(特に平均)を用いた記事の怖いところだと思ってください。

ちなみに、

2016年 第4節~第12節 平均支配率 49.2%

2016年 第4節~第12節 平均支配率 47.2%

となります。

ま、第4節入れてもそんなにかわらないですけどね(笑)

■ おまけその2

平均支配率と近似線形のグラフを提示していますが、縦軸の目盛が「20」から始まっています。

目盛が「0」から始まっていないグラフは、グラフの傾きを強調するために利用していることが多いです。

今回は、あまり勾配の違いは感じませんでしたけど、その他にも、データ分析を用いた記事はいろいろとだまそうとするテクニックはありますので、ご注意を(笑)

では、縦軸の目盛を「0」から始めたグラフを貼って、今回は終了とします。

http://sports.yahoo.co.jp/column/detail/201605120003-spnavi

改めて書きますが、このエントリーの前提として、記事を否定するのではなく、データを用いた記事の場合、どのような観点で読んだ方が良いのかを記載しております。

データは結果に過ぎず、意図と意思は書き手と読み手が吹き込むものだという意識を持ちながら見ると、自分なりの分析を行う事が出来て、より楽しく文章を読むことができるのではないかという提案です。

では、前回に引き続いて第2項に入ります。

(2)提示されたデータに正当性はあるか?

データ分析にあたり、重要なのは示されたデータに正当性があるかを確認することです。

ポイントとしては、

・ データの母集団が少ない(要素が増えると結果が容易に変わる)

・ データの標本が不適である(意図的に期間、条件を定め抽出している)

・ データの比較対象が不適である。(本来比較されるべきデータが提示されていない)

・ データの定義が曖昧である(データの要素やデータが示す意味が曖昧)

・ データの分布を見ていない(特異値が大きな影響を与えたり、傾向が捉えられていない)

というところでしょうか。

このあたりを確認できれば、データを証明に利用するにあたり、正当であるかどうか判別できると思います。

■ 比較期間の相違

今回の記事では、全体的に「2016年第8節までのデータ」と「2015年のデータ」とで比較されています。

2016年のチーム構築を行っている序盤だけのデータと、2015年のすべてのチームとの戦ったデータ(特に残留に向けた形で戦わなければならなかった終盤の試合も含まれたデータ)とで比較するのは、状況や背景が異なるので、あくまでも参考程度の情報として捉える必要がありそうです。要するに、私はあんまり信頼してないと(笑)

■ 平均の罠

データ分析を用いた記事で一番怖いのは「平均」を利用された場合です。

「平均」は、データの分布や傾向が消され、文字通り平たく均された状態で提供されるので、実は、意外とデータが示す本質をつかみにくい指標なのです。特に、標本が少ない(第8節まで。神戸戦はなかったので実質7試合)場合、少しでも特異データが入ると簡単に平均値が上下動します。

今回提示されたデータの中で、「平均支配率」を例に記載します。

記事では、

「平均支配率は46.2%から53.9%にまで上昇。明らかに鳥栖の攻撃時間は増えているのである。」

とあります。

確かにデータ的には平均支配率が上昇しており、今年度は、ポゼションサッカーが確立されているかのように見えます。

では、今シーズンの個々の試合結果を時系列的に見ると、今シーズンは12節(11試合)を終えておりますが、その支配率の高いベスト3は、開幕当初に集中していて、第1節が58.3%、第2節が59.3%、第3節が67.7%となっています。(余談ですが、支配率は高くても試合は1勝1敗1分です。)

ここで、私は自分なりに分析してみました。これも百聞は一見に如かずという事で、2016シーズンと2015シーズンの第12節までの支配率の推移を見てみましょう。グラフにある「線形」とは、傾向を表している直線と思ってください。

2015年は、開幕当初はポゼションをとれていませんでしたが、試合を重ねるごとに支配率が高まって行っている結果となっております。

対して、2016年は、開幕当初こそ高い支配率を取れていましたが、試合を重ねるごとに段々と落ち込んで行っている様子がうかがえます。

これを見ると、私は

「2016年シーズンの方が、2015シーズンよりも平均支配率が高いから、昨年度に比べて支配率が高くなってポゼションサッカーが確立されている!」

と自信を持って言えません。

むしろ、

「開幕当初は支配率が高く、ポゼションをとるサッカーを試みていたけど、シーズンが進むにつれて、段々とやりたいサッカーが出来なくなってきている。」

と捉える方が適切かもしれません。

また、平均が怖いのはもう一点あって、それは、データの範囲を変えることによって、まったく想定と異なる数値になりえるという事です。また、標本が少ないので、一度特異的な数値(今回は、第3節の67.7%)があると、平均に多大な影響を与えます。

では、私が、「ポゼションサッカーができていない」という仮説を立てて、データを利用する記事を書くと、下のような書き方ができます。

------データを用いた記事の例-----

シーズン序盤はチームとしてのサッカーが確立していないということで、シーズン序盤の試合を除外し、第5節~第12節のデータを用います。その際、比較対象となる2015シーズンは、年度全体のデータではなく、土俵を合わせるために、2016シーズンと同じく第5節~第12節のデータを用います。

結果は

■ 平均支配率(第5節~第12節)の比較

2016シーズン第5節~第12節(7試合)の平均支配率 48.6%

2015シーズン第5節~第12節(8試合)の平均支配率 48.5%

となります。

平均支配率は、昨年同時期で比較するとほとんど変わっておらず、マッシモさんの思うようなポゼションサッカーが確立しているとは言い難い状況です。

----------------------------------------

という記事を書くこともできます。もちろん、元の記事も私の記事も、範囲は異なりますが、同じデータを利用しており、決して嘘はついていません。

このように、標本数が少ないデータは、平均という数値が意味をなさないことがあります。

上記のように、元の記事で用いている序盤の7試合から、少しシーズンが進んだ時点の7試合のデータへと、切り口をほんの少し変えただけで、異なる結果になることが容易にありえるのです。

最後に、今回のデータで登場していないデータで重要なデータがあります。

それは、得点数です。

■ 得点数

2016シーズン第1節~第12節(11試合)の合計得点数:7 平均得点数:0.64

2015シーズン第1節~第12節(12試合)の合計得点数:12 平均得点数:1.33

本文にも

「さらに、今季の鳥栖の失点数は、第8節終了時点でわずかに「8」(1試合未消化)。2位の川崎フロンターレが「10」であることからも、守備においては機能していることが見て取れる。」

とありますが、得点数と失点数は表裏一体であり、失点が減っているのは、攻撃のリスクをかけていないからという指摘もできます。

昨年に比べて平均得点が半減しているのは、ちょっと問題ありすぎな気がします。

ポゼションサッカーとは、「ボールを保持するサッカー」ではありません。「ボールを保持しつつ、相手のスペースを見つけてパスをつないで切り崩すサッカー」なのです。

失点が減っても、得点数が増えない(最低限でも維持しないと)とポゼションサッカーが確立できているとは言えません。

「目的としているポゼションサッカーができているか、できていないか」というのは、得点と失点を合わせて考えるべきです。

個人的には、この、「守りは固めて失点は減ったけど、リスクをかけて攻めていない上に得点も勝点も取れない」のが、元の記事曰く

「何か腑に落ちないものをサポーターは感じているだろう。」

の元凶だと思いますけどね(笑)

後ろでボール回しをするだけでも平均支配率は向上しますからね。

さて、余談ですが、最近よく出る話題で気になっているのが、記事中にも

「クロス成功率も17.3%から26.1%に上昇」

とありますが、クロス成功の定義が明確に示されていないので、成功率という数値だけでは、攻撃に寄与しているかどうか分からない部分はあります。

鋭いボールで相手ディフェンダーがコーナーに逃げるしかなかったクロスと、蹴った瞬間からゴールラインを越えてしまうようなクロスが同じ「失敗」としてカウントされている可能性もあります。低い位置からロングボールを蹴ってとりあえずフォワードの頭に当たったクロスと、深い位置まで切り裂いてからシュートに繋がったクロスが同じ「成功」としてカウントされている可能性もあります。

みなさんも、ご自分でデータを見てみると、面白い発見があるかもしれませんよ。

■ おまけその1

「データを用いた記事の例」で、私は、第5節~第12節のデータを用いました。

これは、少しからくりがあって、実は第4節は、

2016年 第4節 支配率 53.8%

2016年 第4節 支配率 36.3%

なのです。

このデータが入ってしまうと、「平均支配率はほとんど変わらない」という結果から少し外れてしまうので、「シーズン序盤を外す」という前提条件の基に、意図的に第4節を外しました(笑)

前回のエントリーで述べましたが、仮説と課題を設定し、その証明をするために、使えるデータを探しましたが、意図的に切り出しているというところがミソです。

そして、このデータの利用方法が適正かどうかは読者のみなさんに判断が委ねられるところです。

今回、「なぜ5節からなのだろう?」と思わなかった方は、これがデータ(特に平均)を用いた記事の怖いところだと思ってください。

ちなみに、

2016年 第4節~第12節 平均支配率 49.2%

2016年 第4節~第12節 平均支配率 47.2%

となります。

ま、第4節入れてもそんなにかわらないですけどね(笑)

■ おまけその2

平均支配率と近似線形のグラフを提示していますが、縦軸の目盛が「20」から始まっています。

目盛が「0」から始まっていないグラフは、グラフの傾きを強調するために利用していることが多いです。

今回は、あまり勾配の違いは感じませんでしたけど、その他にも、データ分析を用いた記事はいろいろとだまそうとするテクニックはありますので、ご注意を(笑)

では、縦軸の目盛を「0」から始めたグラフを貼って、今回は終了とします。

2020年度シーズンのサガン鳥栖レビューについて

トレーニングマッチ サガン鳥栖 VS アビスパ福岡

前年度在籍していたサガン戦士が翌年度不在となってしまう割合

サガン鳥栖の勝敗と担当主審との関係(2014 to 2018)

マッシモ解任報道について(マッシモ解任のタイミング)

ベルギー代表をサガン鳥栖の選手で置き換えてみました。

トレーニングマッチ サガン鳥栖 VS アビスパ福岡

前年度在籍していたサガン戦士が翌年度不在となってしまう割合

サガン鳥栖の勝敗と担当主審との関係(2014 to 2018)

マッシモ解任報道について(マッシモ解任のタイミング)

ベルギー代表をサガン鳥栖の選手で置き換えてみました。

Posted by オオタニ at 14:54

│SAgAN Diary